14.1《 故都的秋》 课件(共36张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14.1《 故都的秋》 课件(共36张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-19 19:06:25 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

教学目标

1、通过阅读名家经典,感受作者深沉的情感。

2、通过这篇典型的散文,巩固散文的相关知识点。

3、通过分析写作手法,学习高考散文阅读的技巧。

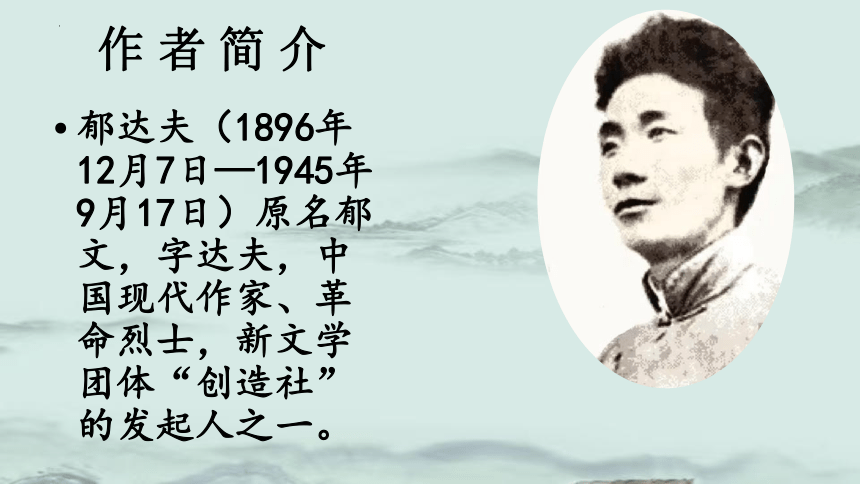

作 者 简 介

郁达夫(1896年12月7日—1945年9月17日)原名郁文,字达夫,中国现代作家、革命烈士,新文学团体“创造社”的发起人之一。

写作背景

这篇散文作于1934年8月17日,他到北京的第四天。郁达夫第一次到北京是在他1913年。年届不惑的郁达夫在经过21年的奔波后再次回到这物易人也非的故都,感慨万千,就像是多年后邂逅一位一起长大的好友,眼睛里写满的除了亲切与兴奋,还有岁月的沧桑和生命的沉重。郁达夫和北京的感情深而且浓,就像故都的秋色一样,《故都的秋》是他再次饱尝了故都的秋“味”后写下的优美散文。

分析第一部分(1、2自然段)

设疑讨论:这两段写了什么内容?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

答疑:

对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比、衬托。

作用:通过对比,以江南之秋衬托北国之秋,抒发对“故都之秋”的热爱眷念之情!

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

第一部分:总起

①对北国之秋的感受:“清、静、悲凉”和向往:“饱尝”秋味

②江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足

设疑讨论:文章的文眼在哪里?

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

分析第二部分(3-12自然段)

设疑讨论:主体部分,围绕故都的秋,描写了几幅画面?选取了那些意象?有什么共同特点?

清晨静观图

在北来即使不出门吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗 浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

落蕊清扫图

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细柔软的触觉。

秋蝉残鸣图

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论有什么地方,都听得见它们的啼唱。……这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都有养有家里的家虫。

秋雨闲话图

“唉,天可真凉了——”

“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”

秋日胜果图

像橄榄又像鸽蛋似的这枣了颗儿,在椭圆形的细叶中间,显出淡淡微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期

这几幅画面,选取了哪些意象?分别从哪些角度?具有哪些特点?请具体分析。

清晨静观图(第3自然段)

从视觉角度,选取秋空(碧绿)、秋花(蓝、白)、秋草(疏疏落落、尖、细、长),构成了一幅冷色调的画面。

从听觉角度(驯鸽的飞声),以声衬静。

给人以冷清、悲凉的感受。

落蕊清扫图(第4自然段)

分别从视觉、听觉、味觉、触觉角度,突出了“故都”秋“清”“静”的特点,给人以落寞、悲凉的感觉。

秋蝉残鸣图(第5自然段)

秋蝉的鸣叫(听觉)有什么特点?能引起人怎样的感受?

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

寒山转苍翠,秋水日潺湲。倚杖柴门外,临风听暮蝉。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

湖上西风急暮蝉。夜来清露湿红莲。

落日无情最有情,遍催万树暮蝉鸣。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

在我国的古典文学作品中,蝉多是哀怨、忧伤、忧愁的象征。

秋雨闲话图(第6--10自然段):

先从视觉角度,写北国的秋雨来也匆匆去也匆匆,下得静、快、清爽,突出其“比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。”

而雨后“话凉”又从从听觉角度,通过缓慢悠闲的声调,让人心生凉意,传达出一种悠闲、寂寞、悲凉的心境。

秋日胜果图(第11自然段)

从视觉的角度写秋果(”淡绿微黄“,同样给人清静的感觉),点明它是北国之秋的奇景,是“秋的全盛时期”。

如何理解下面这些句子?

1、在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到……听得到……

2、因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

3、第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。

最寻常、最多见,正可以饱尝秋味,紧扣“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。”

设疑讨论:这几幅图构成的故都的秋有怎样的特点?

清、静、悲凉

几幅画面,广泛选材取景,又具有共同之处,这正突出了散文的什么特点?

形散而神聚

阅读第12自然段,思考:

本段的中心句是哪句?有人认为此段文字完全可以删去,你的观点呢?

本段的中心句

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来。”

你能列举出一些能“引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来”的诗句吗?

秋风萧瑟,洪波涌起。

树树皆秋色,山山唯落晖。

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

秋月照层岭,秋风扫高木

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

不可以删去

“就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。”

前部分文字是记叙、描写,具有自然气息;

这段文字是议论,具有人文气息。二者相辅相成,共同体现了散文“形散神聚”的特点。

议论:进一步印证“可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。”这一观点。

第二部分:分写

描写:通过对秋空、秋花、秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣这些既寻常有典型的意象的描绘,突出了北国之秋“清、静、悲凉”的特点。

分析第三部分(13、14自然段)

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,如何理解“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话?

如何理解“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话?

北国之秋:白干、馍馍、大蟹、骆驼

味烈、味深、味浓、味久

南国之秋:黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬

味润、味浅、味淡、味短

最大的区别在于:味。

运用对比、排比、比喻,呼应开头 ……也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味,抒发对北国之秋的无比眷恋之情。

第三部分:总括

①南国之秋的色味比不上北国之秋

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

——抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

主 旨

《故都的秋》通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了作者向往、眷恋故都之秋的真情,表达了作者对故都、对祖国深沉而炽热的爱。

总结

第一部分(1—2)总起:写对北国之秋的感受,表达深深挚的情感。

第二部分(3—12)分写:突出北国之秋“清、静、悲凉”的特点

第三部分(13—14)总括:再次抒发对故都之秋深沉炽热的情感。

这篇散文,语言平实,感情浓郁,首尾呼应,抓住了北国之秋的特点,表达了深沉热烈的眷恋,是抒情散文中的经典之作。

布置作业

《故都的秋》最突出的手法是对比手法的运用,课下要求我们同学也能运用对比这一手法写一个300字的描写片段。

谢 谢 观 看

教学目标

1、通过阅读名家经典,感受作者深沉的情感。

2、通过这篇典型的散文,巩固散文的相关知识点。

3、通过分析写作手法,学习高考散文阅读的技巧。

作 者 简 介

郁达夫(1896年12月7日—1945年9月17日)原名郁文,字达夫,中国现代作家、革命烈士,新文学团体“创造社”的发起人之一。

写作背景

这篇散文作于1934年8月17日,他到北京的第四天。郁达夫第一次到北京是在他1913年。年届不惑的郁达夫在经过21年的奔波后再次回到这物易人也非的故都,感慨万千,就像是多年后邂逅一位一起长大的好友,眼睛里写满的除了亲切与兴奋,还有岁月的沧桑和生命的沉重。郁达夫和北京的感情深而且浓,就像故都的秋色一样,《故都的秋》是他再次饱尝了故都的秋“味”后写下的优美散文。

分析第一部分(1、2自然段)

设疑讨论:这两段写了什么内容?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

答疑:

对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比、衬托。

作用:通过对比,以江南之秋衬托北国之秋,抒发对“故都之秋”的热爱眷念之情!

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

第一部分:总起

①对北国之秋的感受:“清、静、悲凉”和向往:“饱尝”秋味

②江南之秋:看不饱、尝不透、玩不足

设疑讨论:文章的文眼在哪里?

可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

分析第二部分(3-12自然段)

设疑讨论:主体部分,围绕故都的秋,描写了几幅画面?选取了那些意象?有什么共同特点?

清晨静观图

在北来即使不出门吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗 浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

落蕊清扫图

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细柔软的触觉。

秋蝉残鸣图

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论有什么地方,都听得见它们的啼唱。……这嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都有养有家里的家虫。

秋雨闲话图

“唉,天可真凉了——”

“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”

秋日胜果图

像橄榄又像鸽蛋似的这枣了颗儿,在椭圆形的细叶中间,显出淡淡微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期

这几幅画面,选取了哪些意象?分别从哪些角度?具有哪些特点?请具体分析。

清晨静观图(第3自然段)

从视觉角度,选取秋空(碧绿)、秋花(蓝、白)、秋草(疏疏落落、尖、细、长),构成了一幅冷色调的画面。

从听觉角度(驯鸽的飞声),以声衬静。

给人以冷清、悲凉的感受。

落蕊清扫图(第4自然段)

分别从视觉、听觉、味觉、触觉角度,突出了“故都”秋“清”“静”的特点,给人以落寞、悲凉的感觉。

秋蝉残鸣图(第5自然段)

秋蝉的鸣叫(听觉)有什么特点?能引起人怎样的感受?

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

寒山转苍翠,秋水日潺湲。倚杖柴门外,临风听暮蝉。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

湖上西风急暮蝉。夜来清露湿红莲。

落日无情最有情,遍催万树暮蝉鸣。

如何肯到清秋日,已带斜阳又带蝉。

在我国的古典文学作品中,蝉多是哀怨、忧伤、忧愁的象征。

秋雨闲话图(第6--10自然段):

先从视觉角度,写北国的秋雨来也匆匆去也匆匆,下得静、快、清爽,突出其“比南方的下得奇,下得有味,下得更象样。”

而雨后“话凉”又从从听觉角度,通过缓慢悠闲的声调,让人心生凉意,传达出一种悠闲、寂寞、悲凉的心境。

秋日胜果图(第11自然段)

从视觉的角度写秋果(”淡绿微黄“,同样给人清静的感觉),点明它是北国之秋的奇景,是“秋的全盛时期”。

如何理解下面这些句子?

1、在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到……听得到……

2、因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

3、第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。

最寻常、最多见,正可以饱尝秋味,紧扣“我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这‘秋’,这故都的秋味。”

设疑讨论:这几幅图构成的故都的秋有怎样的特点?

清、静、悲凉

几幅画面,广泛选材取景,又具有共同之处,这正突出了散文的什么特点?

形散而神聚

阅读第12自然段,思考:

本段的中心句是哪句?有人认为此段文字完全可以删去,你的观点呢?

本段的中心句

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来。”

你能列举出一些能“引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来”的诗句吗?

秋风萧瑟,洪波涌起。

树树皆秋色,山山唯落晖。

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

秋月照层岭,秋风扫高木

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

不可以删去

“就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。”

前部分文字是记叙、描写,具有自然气息;

这段文字是议论,具有人文气息。二者相辅相成,共同体现了散文“形散神聚”的特点。

议论:进一步印证“可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。”这一观点。

第二部分:分写

描写:通过对秋空、秋花、秋槐、秋蝉、秋雨、秋枣这些既寻常有典型的意象的描绘,突出了北国之秋“清、静、悲凉”的特点。

分析第三部分(13、14自然段)

文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,如何理解“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话?

如何理解“比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。”这句话?

北国之秋:白干、馍馍、大蟹、骆驼

味烈、味深、味浓、味久

南国之秋:黄酒、稀饭、鲈鱼、黄犬

味润、味浅、味淡、味短

最大的区别在于:味。

运用对比、排比、比喻,呼应开头 ……也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味,抒发对北国之秋的无比眷恋之情。

第三部分:总括

①南国之秋的色味比不上北国之秋

②直抒作者对故都之秋的眷念之情。

——抒发了赞美眷念故都自然风物的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

主 旨

《故都的秋》通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了作者向往、眷恋故都之秋的真情,表达了作者对故都、对祖国深沉而炽热的爱。

总结

第一部分(1—2)总起:写对北国之秋的感受,表达深深挚的情感。

第二部分(3—12)分写:突出北国之秋“清、静、悲凉”的特点

第三部分(13—14)总括:再次抒发对故都之秋深沉炽热的情感。

这篇散文,语言平实,感情浓郁,首尾呼应,抓住了北国之秋的特点,表达了深沉热烈的眷恋,是抒情散文中的经典之作。

布置作业

《故都的秋》最突出的手法是对比手法的运用,课下要求我们同学也能运用对比这一手法写一个300字的描写片段。

谢 谢 观 看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读