第3课 甲午中日战争

图片预览

文档简介

课件30张PPT。第3课 甲午中日战争1894——1895自主预习3.北洋舰队全军覆没是在哪场战役?时间是?2.甲午战争中最重要的海战是?涌现出了哪些民族英雄?4.《马关条约》签订的时间?签订的双方代表是?具体内容是?影响是?1.甲午战争爆发的时间?原因?结束的时间?1.岛国。人多,地少,

资源贫乏。2.明治维新-走上资本

主义道路 国力日强一、战争背景对外侵略扩张大陆政策台湾朝鲜满蒙中国亚洲乃至全世界日本大陆政策《帝国对满蒙之积极根本政策》:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那……”

到1892年,日本建立起一支近代化海陆军,并举行大规模军事演习,把中国的海军做为它的“假想敌人”,伺机对中国发动大规模战争。甲午战争前日本扩军备战概况材料一:日本外相陆奥宗光密令驻朝大使:“促成中日冲突,实为当前之急务,为实行此事,可采取任何手段。” 导火线(借口):朝鲜爆发民众起义

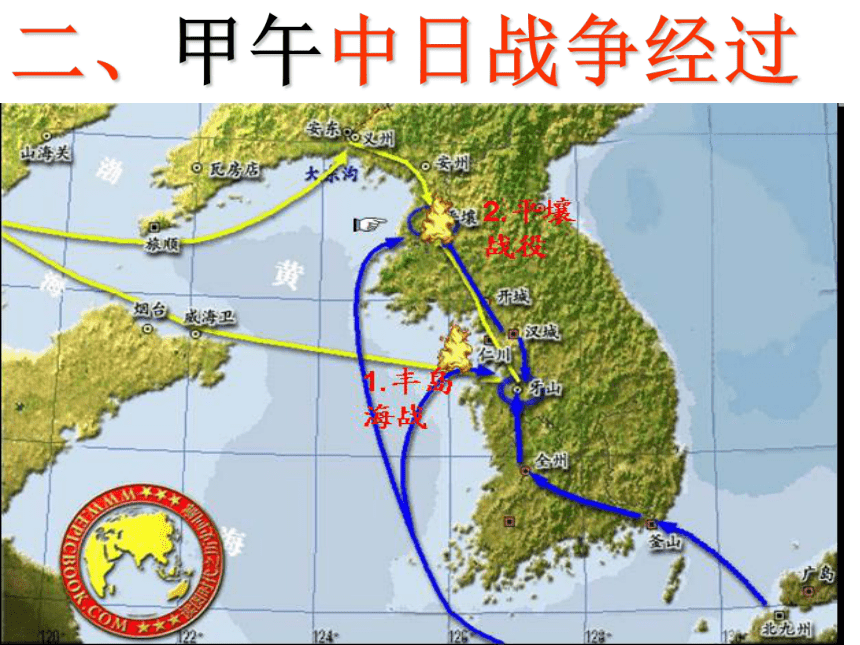

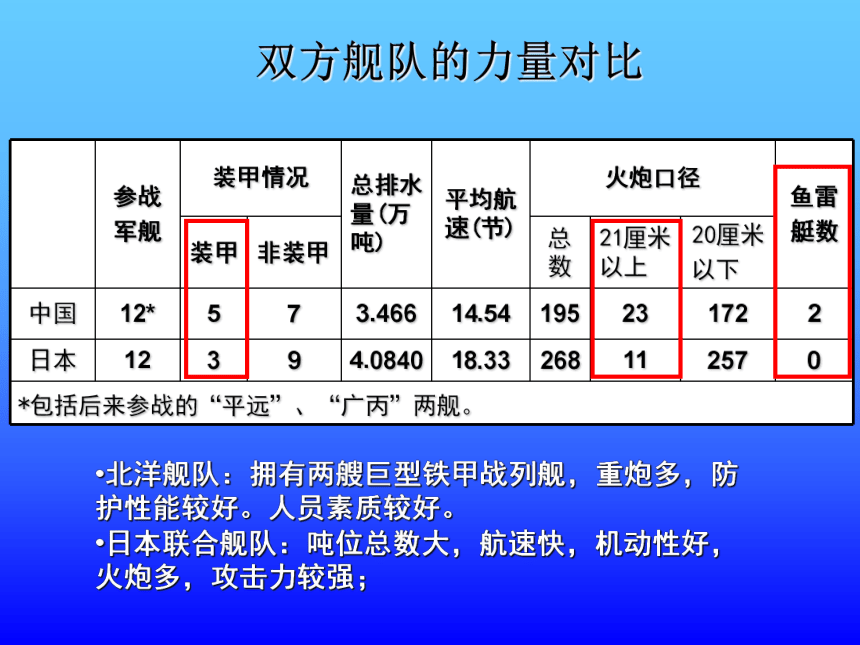

二、甲午中日战争经过北洋舰队:拥有两艘巨型铁甲战列舰,重炮多,防护性能较好。人员素质较好。

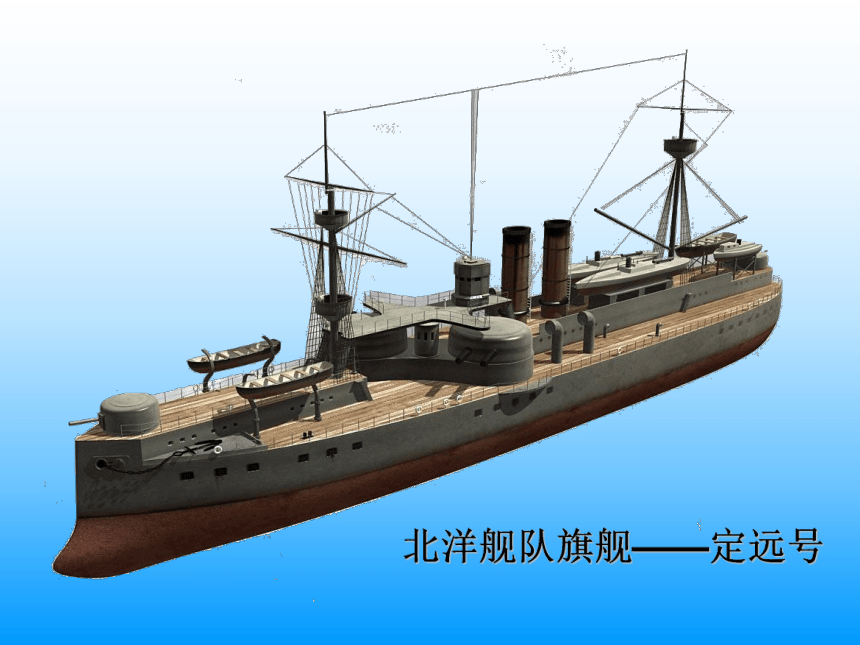

日本联合舰队:吨位总数大,航速快,机动性好,火炮多,攻击力较强;双方舰队的力量对比 北洋舰队旗舰——定远号镇远号

广东番禺人。福州船政学堂的首届毕业生,后入北洋舰队,曾两次去英国购买军舰,北洋海军建立后,他任中营副将,他深入钻研海军战术,严格训练士卒,厌恶清朝海军的腐败习气。他是中日甲午海战中的民族英雄。邓世昌 (1849-1894年)甲午战争之黄海海战威海战役时间:1895年初

清军战略:李鸿章“如违令出战,虽胜亦罪”

结果:日军占领威海卫,北洋舰队全军

覆没,标志洋务运动破产。一、内因

1、清政府统治极端腐败;

2、李鸿章的“避战求和”政策;

3、清军准备不足,仓促应战,且装备落后;

甲午战争中国战败的原因分析二、外因

日本:已进入资本主义社会;蓄谋已久,准备 充分;武器装备先进;(根本原因)VS二 、 国辱之重——《马关条约》1895年4月,李鸿章和伊藤博文签订《马关条约》时的情形。

地点:日本马关春帆楼二、 国辱之重——《马关条约》辽东半岛、台湾、澎湖列岛香港岛中英协定关税广州、厦门、福州、宁波、上海2100万银元二 、 国辱之重——《马关条约》《马关条约》与《南京条约》比较——割地二 、 国辱之重——《马关条约》白银2亿两中国国土进一步沦丧,刺激列强瓜分野心二 、 国辱之重——《马关条约》《马关条约》与《南京条约》比较——赔款赔偿日本军费白银2亿两。当时清政府全年财政收入是8890.9万两白银,日本全年财政收入约5760万两白银。

相当于清朝约三年的财政收入。二 、 国辱之重——《马关条约》沙市、重庆、

苏州、杭州对内加重人民负担,对外大借外债,列强进一步控制中国的经济命脉重庆二、 国辱之重——《马关条约》在通商口岸开设工厂严重阻碍了中国民族工业的发展使列强的侵略势力深入中国内地割地更多赔款更多深入内地商品输出为主转为资本输出为主《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它大大加深了中国的民族危机。中国社会半殖民地化的程度大大加深了。三、国运之艰——瓜分中国的狂潮甲午战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮瓜分中国的狂潮俄国德国英国法国日本甲午中日战争中国半殖民地化程度大大加深原因:根本原因——明治维新后,日本扩大商品市场要求导火线 ——朝鲜东学党起义经过:(1894.7—1895.4)

黄海海战(丁汝昌、邓世昌民族英雄)

威海卫战役(标志北洋舰队全军覆没)结果:中国战败,被迫签订《马关条约》影响:中国战败的原因:政治腐败(根本原因)

避战自保

实力差距明治维新前与后

资源贫乏。2.明治维新-走上资本

主义道路 国力日强一、战争背景对外侵略扩张大陆政策台湾朝鲜满蒙中国亚洲乃至全世界日本大陆政策《帝国对满蒙之积极根本政策》:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那……”

到1892年,日本建立起一支近代化海陆军,并举行大规模军事演习,把中国的海军做为它的“假想敌人”,伺机对中国发动大规模战争。甲午战争前日本扩军备战概况材料一:日本外相陆奥宗光密令驻朝大使:“促成中日冲突,实为当前之急务,为实行此事,可采取任何手段。” 导火线(借口):朝鲜爆发民众起义

二、甲午中日战争经过北洋舰队:拥有两艘巨型铁甲战列舰,重炮多,防护性能较好。人员素质较好。

日本联合舰队:吨位总数大,航速快,机动性好,火炮多,攻击力较强;双方舰队的力量对比 北洋舰队旗舰——定远号镇远号

广东番禺人。福州船政学堂的首届毕业生,后入北洋舰队,曾两次去英国购买军舰,北洋海军建立后,他任中营副将,他深入钻研海军战术,严格训练士卒,厌恶清朝海军的腐败习气。他是中日甲午海战中的民族英雄。邓世昌 (1849-1894年)甲午战争之黄海海战威海战役时间:1895年初

清军战略:李鸿章“如违令出战,虽胜亦罪”

结果:日军占领威海卫,北洋舰队全军

覆没,标志洋务运动破产。一、内因

1、清政府统治极端腐败;

2、李鸿章的“避战求和”政策;

3、清军准备不足,仓促应战,且装备落后;

甲午战争中国战败的原因分析二、外因

日本:已进入资本主义社会;蓄谋已久,准备 充分;武器装备先进;(根本原因)VS二 、 国辱之重——《马关条约》1895年4月,李鸿章和伊藤博文签订《马关条约》时的情形。

地点:日本马关春帆楼二、 国辱之重——《马关条约》辽东半岛、台湾、澎湖列岛香港岛中英协定关税广州、厦门、福州、宁波、上海2100万银元二 、 国辱之重——《马关条约》《马关条约》与《南京条约》比较——割地二 、 国辱之重——《马关条约》白银2亿两中国国土进一步沦丧,刺激列强瓜分野心二 、 国辱之重——《马关条约》《马关条约》与《南京条约》比较——赔款赔偿日本军费白银2亿两。当时清政府全年财政收入是8890.9万两白银,日本全年财政收入约5760万两白银。

相当于清朝约三年的财政收入。二 、 国辱之重——《马关条约》沙市、重庆、

苏州、杭州对内加重人民负担,对外大借外债,列强进一步控制中国的经济命脉重庆二、 国辱之重——《马关条约》在通商口岸开设工厂严重阻碍了中国民族工业的发展使列强的侵略势力深入中国内地割地更多赔款更多深入内地商品输出为主转为资本输出为主《马关条约》是继《南京条约》以来最严重的不平等条约,它大大加深了中国的民族危机。中国社会半殖民地化的程度大大加深了。三、国运之艰——瓜分中国的狂潮甲午战争后,列强掀起了瓜分中国的狂潮瓜分中国的狂潮俄国德国英国法国日本甲午中日战争中国半殖民地化程度大大加深原因:根本原因——明治维新后,日本扩大商品市场要求导火线 ——朝鲜东学党起义经过:(1894.7—1895.4)

黄海海战(丁汝昌、邓世昌民族英雄)

威海卫战役(标志北洋舰队全军覆没)结果:中国战败,被迫签订《马关条约》影响:中国战败的原因:政治腐败(根本原因)

避战自保

实力差距明治维新前与后

同课章节目录

- 第一单元 列强的侵略与中国人民的抗争

- 第1课 鸦片战争的烽烟

- 第2课 劫难中的抗争

- 第3课 甲午中日战争

- 第4课 八国联军侵华战争

- 第5课 画地图 讲历史——学习与探究之一

- 第二单元 近代化的艰难起步

- 第6课 近代工业的兴起

- 第7课 维新变法运动

- 第8课 辛亥革命

- 第9课 开启思想解放的闸门

- 第10课 清末民初的文化与教育

- 第11课 社会生活的变迁

- 第12课 社区历史小调查——学习与探究之二

- 第三单元 新民主主义革命的兴起

- 第13课 伟大的开端

- 第14课 国民革命的洪流

- 第15课 星星之火 可以燎原

- 第16课 图说红军长征——学习与探究之三

- 第四单元 伟大的抗日战争

- 第17课 “中华民族到了最危险的时候”

- 第18课 全民族抗战的兴起

- 第19课 把我们的血肉筑成新的长城

- 第20课 抗日战争的胜利

- 第21课 历史的回响——“抗日救亡歌曲联唱”——学习与探究之四

- 第五单元 人民解放战争的胜利

- 第22课 全面内战的爆发

- 第23课 走向战略进攻

- 第24课 国民党政权的崩溃

- 第25课 编辑历史小报——“我们眼中的解放战争”——学习与探究之五