苏教版必修3第一专题《发现》课件(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版必修3第一专题《发现》课件(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 303.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件52张PPT。背景介绍: 1922年,闻一多从清华大学毕业赴美留学,在美国生活期间,他多次亲身体会到种族歧视的屈辱,所看到和听到的一切都激发起他的强烈的民族自尊心。三年背井离乡的经历,使闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋。

他在1923年一月的家书中写到:“一个有思想之中国青年留居美国之滋味,非笔墨所能形容。”所以他毅然决定提前回国,在回国途中,他内心充满了报效祖国的热情。

1925年夏,当闻一多乘坐的海轮停靠在上海码头时,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带仍进江中,急切地扑向祖国的怀抱。然而他发现了什么呢?发 现闻一多 七子之歌——澳门 闻一多 你可知Ma-cau不是我真姓, 我离开你太久了母亲。 但是他们掠去的是我的肉体, 你依然保管我内心的灵魂, 那三百年来梦寐不忘的生母啊! 请叫儿的乳名叫我一声澳门。

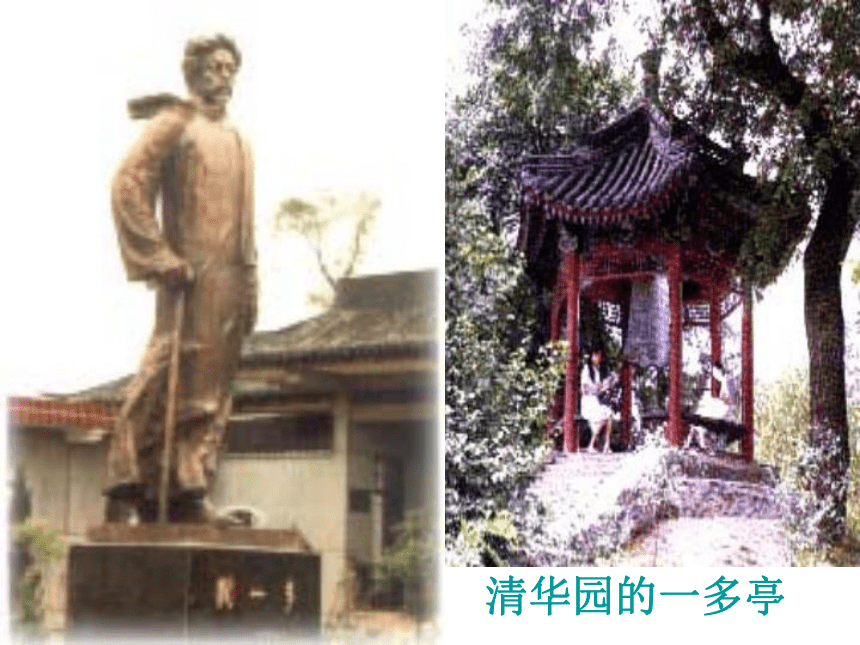

毛泽东同志在《别了,司徒雷登》中有这样一句话:“他拍案而起,横眉怒对国民党的手枪……表现了我们民族的英雄气概。”同学们知道这是对谁的评价吗?闻一多 清华园的一多亭作者简介: 闻一多,原名闻家骅,号友三,生于湖北浠水。现代著名诗人、学者和民主战士,有诗集《红烛》(1923.09)、《死水》(1928.01),他提出了诗歌的“三美”主张,即“音乐的美”、“绘画的美”、“建筑的美”。1946年7月,因在悼念李公朴大会上怒斥国民党的罪行,发表《最后一次讲演》而被国民党特务杀害。

“我要赞美我祖国的花,我要赞美我如花的祖国!”这是闻一多的爱国宣言,下面我们就来学习他的爱国诗篇《发现》。

闻一多 (1899--1946),原名家骅,字友三,又改名一多。1899年11月24日生于湖北浠水。他是一名杰出的爱国诗人、文史学者、民主战士。曾留学美国。早年参加新月社,提倡新格律体诗,倡导“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》。

毛泽东在《别了,司徒雷登》中

指出:“我们中国人是有骨气的,......

闻一多先生拍案而起,横眉冷对国民

党的手枪,宁可倒下,不愿屈服。”

1946年7月15日因怒斥特务杀害李公朴

等爱国志士被国民党用卑鄙手段刺杀

于昆明。 20年代上半叶,刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。从1922年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。1925年夏,闻一多从美国留学归国。走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱…… 放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占……诗人悲愤地写下了诗歌《发现》。一、作者介绍

闻一多(1899.11.24—1946.7.15)自幼爱好古典诗词和美术。1912年考入北京清华学校,喜读中国古代诗集、诗话、史书、笔记等,1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记,总称《二月庐漫记》。同时创作旧体诗。1919年五四运动中,积极参加学生运动,被选为清华学生代表,出席在上海召开的全国学生联合会。1920年4月,发表第一篇白话文《旅客式的学生》。同年9月,发表第一首新诗《西岸》。1921年11月与梁实秋等人发起成立清华文学社,次年3月,写成《律诗底研究》,开始系统地研究新诗格律化理论。1922年7月赶美留学。年底出版与梁实秋合著的《冬夜草儿评论》,代表了闻一多早期对新诗的看法。1923年9月出版第一本新诗集《红烛》,具有唯美倾向。1925年5月回国,任北京艺术专科学校教务长。1926年参与创办《晨报.诗镌》,发表了著名论文《诗的格律》。1928年任武汉国民革命军政治部艺术股长。同年秋任南京第四中山大学外文系主任。1928年1月出版第二本诗集《死水》。1928年3月在《新月》杂志列名编辑,次年因观点不合辞职。1928年秋任国立武汉大学文学院院长兼中文系主任,从此致力于研究中国古典文学。1930年深秋去山东任青岛大学文学院院长兼国文系主任。1932年8月回北平任清华大学国文系教授。抗日战争爆发后,随校南迁,同学生一起从长沙步行到昆明,此后在西南联大任教8年,积极投身于抗日运动和反独裁、争民主的斗争。在学术上,他广泛研究祖国的文化遗产,著有《神话与诗》、《楚辞补校》等专著。1944年加人中国民主同盟。抗战胜利后出任民盟中央执委,经常参加进步的集会和游行。1946年7月15日在悼念李公朴先生大会上,愤怒斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后一次的讲演》,当天下午即被国民党特务杀害。 20年代上半叶,刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。从1922年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。1925年夏,闻一多从美国留学归国。走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱…… 放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占……诗人悲愤地写下了诗歌《发现》。 新诗是1919年“五四”新文学运动前后创始和发展起来的一种白话诗,是现代诗歌的主流。公木先生说:“把‘五四’以后的诗歌作为中国诗歌的一个独立的阶段和特殊部分,称之为新诗,不仅因为它在时间上属于现代,更因为它反映了中国诗歌现代化的进程,是现代意义上的诗歌,这也是新诗之所以新的所在。”这是公木先生对新诗特征的概括。在西方,美国诗人惠特曼是自由诗的创始人。中国新诗诞生后,不断接受外来影响,并融合消化在在自己的民族风格中,涌现了众多的艺术流派。主要代表人物是郭沫若、闻一多、艾青。文体常识——新诗文本研读 1、诗人带着满腔的热情急切地投入祖国的怀抱,为什么会迸着血泪喊出“这不是我的中华,不对,不对!”这样悲痛的声音? 联系时代背景看,带着满腔激情回国的闻一多,并没有看到自己心中美好的祖国,他面对的是一个军阀混战下的残破的祖国,噩梦一样的现实,使诗人内心无比痛苦,他在美国所想象的美丽祖国的形象破灭了,他赖以支撑自己的精神支柱倾折了。所以他喊出“这不是我的中华,不对,不对!”这样悲痛的声音。 文本研读 2、“鞭着时间的罡风,擎一把火”表现了诗人归来时怎样的心情? 这一句表现了远离祖国后诗人急切地想回到祖国怀抱的心情。 文本研读 3.接下来,诗人有没有用具体的细节正面描述他踏上国土所见到的黑暗现实?

(没有)文中哪些语言或字眼体现了祖国当时的黑暗现实?

(恐怖、噩梦挂着悬崖。)

文本研读 4.面对“噩梦”,作者是如何表达自己的沉痛的感情的? 诗人用两组“我来了”的排比和几个贴切的比喻来抒发自己深沉的爱,以及沉痛失望的心情。把与祖国的会面比作是一场“噩梦”,噩梦是可怕的,而挂在“悬崖”上的“噩梦”,则使人感到绝望和恐怖。接着他问“哪里是你?”然后确认“那不是你”。期望愈高,失望也愈重。但是诗人仍不甘心,仍要“追问”,问青天,问风。文本研读 5.诗人的“问青天”“逼迫八方的风”在表达思想感情上有何作用? 这种追问是无果的,只能使诗人陷入了更深的悲痛中去了。 文本研读 6.既然作者开头说“这不是我的中华”,那么他所期待的祖国到底在哪里? 直到“呕出一颗心来”,才知道祖国是在“我的心里”。文本研读 7.文题为“发现”,诗人到底发现了什么? 发现了“你(祖国)在我心里”。 总结诗歌 这首诗的最大特点是直抒胸臆,作者把从国外回来后的真实感受用火山爆发一样的激情在诗中喷发出来,感情炽烈而真诚,虽然诗中也有叙事成分,但主要是直接抒情,以强烈的情感打动读者。 “你在我心里”这个结尾含义深刻,

它既揭示了悬念,指出这才是真正

的“发现”,又突出地表现了诗人对

祖国的爱之深切、之永恒,既是诗

人深厚的爱国情感的进一步升华,

又使全诗前后呼应。作者真正的发现是什么?难道作者的发现仅是祖国的沉沦吗?明确:诗人没有因失望而沉沦,相反却又在失望和愤懑中升腾起一种对祖国的执着和忠贞的爱。“你在我心里”这个结尾,石破天惊,出乎意外而又合乎情理,它既揭示了悬念,指出这才是真正的“发现”,又突出地表现了诗人对祖国的爱之深切、爱之永恒。所以,朱自清曾说过闻一多“是个爱国诗人,而且几乎可以说是惟一的爱国诗人”。文本研习 《发现》是闻一多回国后写的第一首诗,它既表现了诗人炽热的爱国心,也表现了对黑暗现实的失望和愤怒。

朗读方案

诵读指导诵读的语速,有一定的规律可循:

表现的内容是欢快的、激动的或紧张的,速度要快一些。

表现的内容是悲痛的低沉的或抒情的,速度要慢一些。

表现的内容是平铺直述的,速度采取中等为宜。

在同一首诗歌当中,语速并非一成不变。诗歌情感有发展,语速随之有变化。

作者一步步发现,一步步追问,节奏愈来愈紧,痛苦愈来愈深。最后,在呕心沥血之中终于发现,祖国原来珍藏在自己心底。

朗读节奏:慢——快——慢拓展阅读 ( 阅读鉴赏《死水》)死 水 闻一多这是/一沟/绝望的/死水, 清风/吹不起/半点/漪沦。 不如/多扔些/破铜/烂铁, 爽性/泼你的/剩菜/残羹。 也许/铜的/要绿成/翡翠, 铁罐上/绣出/几瓣/桃花; 再让/油腻/织一层/罗绮, 霉菌/给他/蒸出些/云霞。 让死水/酵成/一沟/绿酒, 飘满了/珍珠/似的/白沫;

?

小珠们/笑声/变成/大珠, 又被/偷酒的/花蚊/咬破 。

那么/一沟/绝望的/死水, 也就/夸得上/几分/鲜明。 如果/青蛙/耐不住/寂寞, 又算/死水/叫出了/歌声。 这是/一沟/绝望的/死水, 这里/断不是/美的/所在, 不如/让给/丑恶/来开垦, 看他/造出个/什么/世界1、从形式上看,《死水》有什么样的特征?(形式特征) 2、诗歌的节奏、押韵情况是怎样的?(节奏、韵律) 明确 :每节四行,每行九字——外形整齐 明确:节奏上,每行四顿——每行都3个“两个字的音组”和1个“三个字的音组”,节奏鲜明;韵律上,每行诗收尾的都是双音词,读起来韵律和谐。 整体感知 3、这首诗一共五节,从内容上看,可分三部分。

第一部分(1节): 总写死水的特点;

第二部分(2—4节):多个角度具体描绘死水的特点

第三部分(5节):是全诗的总结,用议论的方式揭示死水的本质。 诗中的“一沟绝望的死水”是半封建半殖民地旧中国的象征。诗人抓住死水之“死”,先写死寂、次写色彩,再写泡沫,突出了死水的污臭、腐败,把“绝望”的感情表现得淋漓尽致。感知小结:思考问题:1.本诗具有强烈的象征意味,请分析本诗的象征意义是什么?

2.诗人选用了翡翠、桃花、罗绮、云霞等华丽的词语来描写这沟发着恶臭的死水,将丑恶写的很美,这样写有什么好处?

3.请品味本诗“三美” 这是一沟绝望的死水, 清风吹不起半点漪沦。 不如多扔些破铜烂铁, 爽性泼你的剩菜残羹。 “绝望”一词体现了死水“死”的特点,准确地表达出诗人的思想感情。“一沟绝望的死水”象征着黑暗的中国社会。总写指出这沟死水没有半点希望,不如索性让它烂到底。朗读鉴赏——第一节:阅读第一小节 1、 提问:这一小节中的“清风吹不起半点漪沦”、“破铜烂铁”、“剩菜残羹”突出了死水的什么特点? 明确:突出了死水凝滞、毫无生气、肮脏的特点。 2、提问:“绝望”一词直接表明了诗人的态度,是彻底的否定和批判,那“不如”、“爽性”又表达出诗人什么情感? 明确:“不如”、“爽性”是作者的愤激之语,表达出作者对死水的极端厌恶。小结大意:这一小节总的突出了死水凝滞、毫无生气、和活力的特点,诗人爽性让它彻底烂掉,表达了诗人在“绝望”之下的厌恶之情。 朗读鉴赏——第二节: 也许铜的要绿成翡翠, 铁罐上绣出几瓣桃花; 再让油腻织一层罗绮, 霉菌给他蒸出些云霞。 选用“翡翠”、“桃花”、“罗绮”、“云霞”等美好华丽的词语来描写死水,从而表现死水的丑恶。写出死水的肮脏和污浊。手法上用反讽内容

上抓

色彩3、诗人用美好的事物来描绘丑恶的死水,这是运用了什么样的艺术技巧呢?其写法效果如何呢? 明确:这是诗人借鉴西方现代派始祖波德来尔“以丑为美”的主张和技巧,诗人选用翡翠、桃花、罗绮、云霞等华丽词语描写这沟死水,营造一种反讽的氛围,揭露、批判死水的丑恶和肮脏。将丑恶写得很美,美与丑交织反差,将丑写得越美,也就越引起读者的厌恶和憎恨,越会刺激人们情感与理智上的“逆向接受”,使读者去反思诗人要表达的真实感情,增加了人思考的魅力。最终达到比以丑直接描写丑更好的表达效果。(反讽:用反面或者反语来讽刺事物。) 让死水酵成一沟绿酒, 飘满了珍珠似的白沫; 小珠们笑声变成大珠, 又被偷酒的花蚊咬破。朗读鉴赏——第三节: 以美写丑,诗中“珍珠似的白

沫”、“小珠们笑声”、“偷酒的

花蚊”似乎“生机勃勃”,使人联想起畸形

的腐朽社会中种种丑恶现象。从动态的

角度描绘

死水腐败

到极点后

的丑态。特点 那么一沟绝望的死水, 也就夸得上几分鲜明。 如果青蛙耐不住寂寞, 又算死水叫出了歌声。朗读鉴赏——第四节:写动

态以动写静用死一般的沉

寂进一步突出死水

“死”的特点阅读第二至第四小节: 1、找出了诗人具体描绘死水的词,那么这些词是从哪些方面对死水进行描绘的? 明确:诗人选用“翡翠、桃花、罗绮、云霞、绿酒、珍珠、歌声”等世间极易唤起美感的词语,对死水进行了绘声绘色绘形的描写。 2、问:这些描绘死水的词语给我们展示了一幅怎样的图景呢? 明确:诗人运用奇特的联想想象,向我们展示了一个五彩纷呈的绚丽世界:翡翠的晶莹碧绿、桃花的鲜红艳丽、罗绮的柔滑光亮,云霞的流丽飘逸,绿酒的飘香醉人,歌声的委婉动听,这些意象叠映在一起,是一幅美妙无比的图画。而且,这幅图画还挺有灵气的:陶醉其间的“珍珠似的白沫”悠然自得,充满了欢快的笑声,花蚊和白沫尽情地嬉戏,青蛙也叫出了美妙的歌声,这一切,是多么美妙而生动啊! 这是一沟绝望的死水, 这里断不是美的所在, 不如让给丑恶来开垦, 看他造出个什么世界。全

诗

的

总

结用议论的方式揭示死水的本质“断不是美的所在”提出希望:让旧世界

彻底滥掉,然后通过斗争创造

出新世界(含蓄) 。 旧世界的灭亡,是它自己的罪恶造成的,

正是旧世界的罪孽催生了新世界。深层含义:朗读鉴赏——第五节:阅读最后一小节 1、第一句的作用?明确:照应开头。 2、体会第二句中“断”字的语气(是不是该重读?)以及这一句的作用。 明确:“断”字应重读,表达了诗人坚定、干脆的语气,与第一节中的“爽性”一词相照应。表达了诗人的愤激之情和毫不留情的批判与否定。这句说“这里断不是美的所在”,是诗人对死水的特点的总结性的判断。 小结本节大意: 这一节诗人在前四节冷嘲热讽的基础上,忍不住内心的激愤,直接揭露了“死水”不可救药的本质。诗人坚定地指出:这沟死水毫无希望,唯有创造一个新世界,才能找到“美的所在”。 “死水”这一意象究竟象征或隐喻了什么呢? 明确:关于死水的隐喻意义,一般是结合其创作时间和创作背景理解。具体而言,一般人认为,从创作、发表到结集出版,随时间、地点不同,至少有三重意义。 (1)《死水》的作者曾在美国留学,倍受歧视,对他来说美国社会不过在是华美外表掩盖下充满了污秽和罪恶。死水”的外表的华美,其实质是污秽和垃圾的霉变。这样的“死水”,正是美国社会最真实的写照。故“死水”隐喻美国社会。 (2)从《死水》发表时间看,本诗发表于1926年,诗人一回到了祖国,面对当时烽火连天、山河破碎的状况,所有的希望都成了失望;而且,1926 年 3 月 18 日,段祺瑞北洋政府血腥屠杀请愿的爱国学生,制造了震惊中外的三·一八惨案。闻一多先生怀着满腔义愤,声援学生的爱国斗争。他选择此时发表《死水》,正是用以表达自己对北洋政府的深恶痛绝。故“死水”隐喻北洋军阀的统治。 (3)从《死水》结集时间上看,该书于1927年出版,当时北伐失败,诗人思想上找不到出路,便通过《死水》诗集表达了对这种现实愤激而又失望的情绪,也表现了他与反动统治者不合作的态度。故“死水”隐喻当时黑暗的中国社会现实。 综上所述,我们可以说:在《死水》中,诗人以充满厌恶之情的诗笔,描绘了黑暗的社会面貌,抒写了诗人对丑恶势力的憎恶和不满。诗人把对祖国深沉的爱与对反动统治者无比的恨交织在一起,集中而强烈地表现了他强烈的爱国主义思想和对黑暗现实的憎恶与抗议。(这就是《死水》的爱国主义精神之所在。)

死水有什么象征意义?寄寓了诗人怎样的思想感情?

明确:死水象征了军阀混战、政治腐败、民生凋敝的黑暗 社会 。 否定 批判《死水》的三美“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。

节奏上,每行四顿——每行都3个“两个字的音组”和1个“三个字的音组”,节奏鲜明;韵律上,每行诗收尾的都是双音词,读起来韵律和谐,富有“音乐美”。

诗中运用了许多富有色彩的词语和意象,闻一多是新诗格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。他强调诗歌要具备的绚丽多彩反衬了内容之丑,使“死水”的面目越显可憎可厌。这是“绘画美”。

全诗5节,每节都是4行,每行都是9个字,既有外形的整齐感,又有内在的韵律感。这是“建筑美”。

《 死水》为建立新诗的格律和形式作了严肃的卓有成效的探索。 全文总结 诗中的“一沟绝望的死水”是半封建半殖民地旧中国的象征。诗人抓住死水之“死”,先写死寂、次写色彩,再写泡沫,突出了死水的污臭、腐败,把“绝望”的感情表现得淋漓尽致。

闻一多是新诗格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。他强调要具备“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。 全诗5节20行,每一行都是9个字,且每节第二行和第四行押韵,节奏感强,富有音乐美。 诗中运用了许多富有色彩的语词和物象,并以词藻的绚丽多彩反衬了内容之丑,使“死水”的面目越显可憎可厌。 全诗5节,每节都是4行,每行都是9个字,既有外形的整齐感,又有内在的韵律感。《死水》为建立新诗的格律和形式作了严肃的卓有成效的探索。 诗歌三美音乐美:主要体现在音尺的安排上,使诗歌富有节奏性和韵律感。

绘画美:在词藻上,利用汉字的“通感”效果,创造出一种“诗中有画”的艺术境界。

建筑美:体现为“节的匀称和句的均齐”,仿佛每个字都是一件建筑材料,诗句的排列整齐给人外观上的形态美感 。脏浊的死水 凝滞的死水 毫无希望的死水沉寂的死水静态反语总结以动衬静动态描写腐化变质宿命的宣判结构 象征

死水———————黑暗的中国现实

反讽

1、总写

2、脏肮(色彩、光泽 静态) 否定

3、腐烂(动态)

4、死寂(以动衬静 反衬) 批判

5、揭露对关于《死水》一诗赏析不恰当的一项是( )

A、“破铜烂铁”“剩菜残羹”与下面的“翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”巧妙相配,表现出诗人的匠心。

B、 “翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”这些美丽的词汇,实际写的是那个社会畸形的美、虚假的美。

C、蚊虫、青蛙指那个畸形的社会的吸血鬼、吹鼓手。

D、一沟死水也能写得这么美,说明诗人懂得辩证地看待事物。鉴赏练习D闻一多的美学主张之一是把丑陋的事物作为审美的对象。写丑陋表现的是对丑陋的厌恶与憎恨。采用的是反讽手法。完

他在1923年一月的家书中写到:“一个有思想之中国青年留居美国之滋味,非笔墨所能形容。”所以他毅然决定提前回国,在回国途中,他内心充满了报效祖国的热情。

1925年夏,当闻一多乘坐的海轮停靠在上海码头时,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带仍进江中,急切地扑向祖国的怀抱。然而他发现了什么呢?发 现闻一多 七子之歌——澳门 闻一多 你可知Ma-cau不是我真姓, 我离开你太久了母亲。 但是他们掠去的是我的肉体, 你依然保管我内心的灵魂, 那三百年来梦寐不忘的生母啊! 请叫儿的乳名叫我一声澳门。

毛泽东同志在《别了,司徒雷登》中有这样一句话:“他拍案而起,横眉怒对国民党的手枪……表现了我们民族的英雄气概。”同学们知道这是对谁的评价吗?闻一多 清华园的一多亭作者简介: 闻一多,原名闻家骅,号友三,生于湖北浠水。现代著名诗人、学者和民主战士,有诗集《红烛》(1923.09)、《死水》(1928.01),他提出了诗歌的“三美”主张,即“音乐的美”、“绘画的美”、“建筑的美”。1946年7月,因在悼念李公朴大会上怒斥国民党的罪行,发表《最后一次讲演》而被国民党特务杀害。

“我要赞美我祖国的花,我要赞美我如花的祖国!”这是闻一多的爱国宣言,下面我们就来学习他的爱国诗篇《发现》。

闻一多 (1899--1946),原名家骅,字友三,又改名一多。1899年11月24日生于湖北浠水。他是一名杰出的爱国诗人、文史学者、民主战士。曾留学美国。早年参加新月社,提倡新格律体诗,倡导“三美”主张,即音乐美、绘画美、建筑美。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》。

毛泽东在《别了,司徒雷登》中

指出:“我们中国人是有骨气的,......

闻一多先生拍案而起,横眉冷对国民

党的手枪,宁可倒下,不愿屈服。”

1946年7月15日因怒斥特务杀害李公朴

等爱国志士被国民党用卑鄙手段刺杀

于昆明。 20年代上半叶,刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。从1922年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。1925年夏,闻一多从美国留学归国。走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱…… 放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占……诗人悲愤地写下了诗歌《发现》。一、作者介绍

闻一多(1899.11.24—1946.7.15)自幼爱好古典诗词和美术。1912年考入北京清华学校,喜读中国古代诗集、诗话、史书、笔记等,1916年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记,总称《二月庐漫记》。同时创作旧体诗。1919年五四运动中,积极参加学生运动,被选为清华学生代表,出席在上海召开的全国学生联合会。1920年4月,发表第一篇白话文《旅客式的学生》。同年9月,发表第一首新诗《西岸》。1921年11月与梁实秋等人发起成立清华文学社,次年3月,写成《律诗底研究》,开始系统地研究新诗格律化理论。1922年7月赶美留学。年底出版与梁实秋合著的《冬夜草儿评论》,代表了闻一多早期对新诗的看法。1923年9月出版第一本新诗集《红烛》,具有唯美倾向。1925年5月回国,任北京艺术专科学校教务长。1926年参与创办《晨报.诗镌》,发表了著名论文《诗的格律》。1928年任武汉国民革命军政治部艺术股长。同年秋任南京第四中山大学外文系主任。1928年1月出版第二本诗集《死水》。1928年3月在《新月》杂志列名编辑,次年因观点不合辞职。1928年秋任国立武汉大学文学院院长兼中文系主任,从此致力于研究中国古典文学。1930年深秋去山东任青岛大学文学院院长兼国文系主任。1932年8月回北平任清华大学国文系教授。抗日战争爆发后,随校南迁,同学生一起从长沙步行到昆明,此后在西南联大任教8年,积极投身于抗日运动和反独裁、争民主的斗争。在学术上,他广泛研究祖国的文化遗产,著有《神话与诗》、《楚辞补校》等专著。1944年加人中国民主同盟。抗战胜利后出任民盟中央执委,经常参加进步的集会和游行。1946年7月15日在悼念李公朴先生大会上,愤怒斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后一次的讲演》,当天下午即被国民党特务杀害。 20年代上半叶,刚刚从清华学校毕业的闻一多远涉重洋,到美国留学。从1922年开始,他先后在芝加哥美术学院、柯泉科罗拉多大学和纽约艺术学院学习美术,同时继续用大量的精力从事几年前就开始的新诗创作和文学研究。独居异域他邦,闻一多对祖国和家乡产生了深深的眷恋;在西方“文明”社会中亲身体会到很多种族歧视的屈辱,更激起了强烈的民族自尊心。1925年夏,闻一多从美国留学归国。走下海轮,诗人难以抑制心头的兴奋,把西服和领带扔进江中,急切地扑向祖国怀抱。然而,等待他的,却是无边的黑暗和奇耻大辱…… 放眼家国故园,山河破碎,风雨如磐,豺狼当道,列强横行,祖国母亲被瓜分割占……诗人悲愤地写下了诗歌《发现》。 新诗是1919年“五四”新文学运动前后创始和发展起来的一种白话诗,是现代诗歌的主流。公木先生说:“把‘五四’以后的诗歌作为中国诗歌的一个独立的阶段和特殊部分,称之为新诗,不仅因为它在时间上属于现代,更因为它反映了中国诗歌现代化的进程,是现代意义上的诗歌,这也是新诗之所以新的所在。”这是公木先生对新诗特征的概括。在西方,美国诗人惠特曼是自由诗的创始人。中国新诗诞生后,不断接受外来影响,并融合消化在在自己的民族风格中,涌现了众多的艺术流派。主要代表人物是郭沫若、闻一多、艾青。文体常识——新诗文本研读 1、诗人带着满腔的热情急切地投入祖国的怀抱,为什么会迸着血泪喊出“这不是我的中华,不对,不对!”这样悲痛的声音? 联系时代背景看,带着满腔激情回国的闻一多,并没有看到自己心中美好的祖国,他面对的是一个军阀混战下的残破的祖国,噩梦一样的现实,使诗人内心无比痛苦,他在美国所想象的美丽祖国的形象破灭了,他赖以支撑自己的精神支柱倾折了。所以他喊出“这不是我的中华,不对,不对!”这样悲痛的声音。 文本研读 2、“鞭着时间的罡风,擎一把火”表现了诗人归来时怎样的心情? 这一句表现了远离祖国后诗人急切地想回到祖国怀抱的心情。 文本研读 3.接下来,诗人有没有用具体的细节正面描述他踏上国土所见到的黑暗现实?

(没有)文中哪些语言或字眼体现了祖国当时的黑暗现实?

(恐怖、噩梦挂着悬崖。)

文本研读 4.面对“噩梦”,作者是如何表达自己的沉痛的感情的? 诗人用两组“我来了”的排比和几个贴切的比喻来抒发自己深沉的爱,以及沉痛失望的心情。把与祖国的会面比作是一场“噩梦”,噩梦是可怕的,而挂在“悬崖”上的“噩梦”,则使人感到绝望和恐怖。接着他问“哪里是你?”然后确认“那不是你”。期望愈高,失望也愈重。但是诗人仍不甘心,仍要“追问”,问青天,问风。文本研读 5.诗人的“问青天”“逼迫八方的风”在表达思想感情上有何作用? 这种追问是无果的,只能使诗人陷入了更深的悲痛中去了。 文本研读 6.既然作者开头说“这不是我的中华”,那么他所期待的祖国到底在哪里? 直到“呕出一颗心来”,才知道祖国是在“我的心里”。文本研读 7.文题为“发现”,诗人到底发现了什么? 发现了“你(祖国)在我心里”。 总结诗歌 这首诗的最大特点是直抒胸臆,作者把从国外回来后的真实感受用火山爆发一样的激情在诗中喷发出来,感情炽烈而真诚,虽然诗中也有叙事成分,但主要是直接抒情,以强烈的情感打动读者。 “你在我心里”这个结尾含义深刻,

它既揭示了悬念,指出这才是真正

的“发现”,又突出地表现了诗人对

祖国的爱之深切、之永恒,既是诗

人深厚的爱国情感的进一步升华,

又使全诗前后呼应。作者真正的发现是什么?难道作者的发现仅是祖国的沉沦吗?明确:诗人没有因失望而沉沦,相反却又在失望和愤懑中升腾起一种对祖国的执着和忠贞的爱。“你在我心里”这个结尾,石破天惊,出乎意外而又合乎情理,它既揭示了悬念,指出这才是真正的“发现”,又突出地表现了诗人对祖国的爱之深切、爱之永恒。所以,朱自清曾说过闻一多“是个爱国诗人,而且几乎可以说是惟一的爱国诗人”。文本研习 《发现》是闻一多回国后写的第一首诗,它既表现了诗人炽热的爱国心,也表现了对黑暗现实的失望和愤怒。

朗读方案

诵读指导诵读的语速,有一定的规律可循:

表现的内容是欢快的、激动的或紧张的,速度要快一些。

表现的内容是悲痛的低沉的或抒情的,速度要慢一些。

表现的内容是平铺直述的,速度采取中等为宜。

在同一首诗歌当中,语速并非一成不变。诗歌情感有发展,语速随之有变化。

作者一步步发现,一步步追问,节奏愈来愈紧,痛苦愈来愈深。最后,在呕心沥血之中终于发现,祖国原来珍藏在自己心底。

朗读节奏:慢——快——慢拓展阅读 ( 阅读鉴赏《死水》)死 水 闻一多这是/一沟/绝望的/死水, 清风/吹不起/半点/漪沦。 不如/多扔些/破铜/烂铁, 爽性/泼你的/剩菜/残羹。 也许/铜的/要绿成/翡翠, 铁罐上/绣出/几瓣/桃花; 再让/油腻/织一层/罗绮, 霉菌/给他/蒸出些/云霞。 让死水/酵成/一沟/绿酒, 飘满了/珍珠/似的/白沫;

?

小珠们/笑声/变成/大珠, 又被/偷酒的/花蚊/咬破 。

那么/一沟/绝望的/死水, 也就/夸得上/几分/鲜明。 如果/青蛙/耐不住/寂寞, 又算/死水/叫出了/歌声。 这是/一沟/绝望的/死水, 这里/断不是/美的/所在, 不如/让给/丑恶/来开垦, 看他/造出个/什么/世界1、从形式上看,《死水》有什么样的特征?(形式特征) 2、诗歌的节奏、押韵情况是怎样的?(节奏、韵律) 明确 :每节四行,每行九字——外形整齐 明确:节奏上,每行四顿——每行都3个“两个字的音组”和1个“三个字的音组”,节奏鲜明;韵律上,每行诗收尾的都是双音词,读起来韵律和谐。 整体感知 3、这首诗一共五节,从内容上看,可分三部分。

第一部分(1节): 总写死水的特点;

第二部分(2—4节):多个角度具体描绘死水的特点

第三部分(5节):是全诗的总结,用议论的方式揭示死水的本质。 诗中的“一沟绝望的死水”是半封建半殖民地旧中国的象征。诗人抓住死水之“死”,先写死寂、次写色彩,再写泡沫,突出了死水的污臭、腐败,把“绝望”的感情表现得淋漓尽致。感知小结:思考问题:1.本诗具有强烈的象征意味,请分析本诗的象征意义是什么?

2.诗人选用了翡翠、桃花、罗绮、云霞等华丽的词语来描写这沟发着恶臭的死水,将丑恶写的很美,这样写有什么好处?

3.请品味本诗“三美” 这是一沟绝望的死水, 清风吹不起半点漪沦。 不如多扔些破铜烂铁, 爽性泼你的剩菜残羹。 “绝望”一词体现了死水“死”的特点,准确地表达出诗人的思想感情。“一沟绝望的死水”象征着黑暗的中国社会。总写指出这沟死水没有半点希望,不如索性让它烂到底。朗读鉴赏——第一节:阅读第一小节 1、 提问:这一小节中的“清风吹不起半点漪沦”、“破铜烂铁”、“剩菜残羹”突出了死水的什么特点? 明确:突出了死水凝滞、毫无生气、肮脏的特点。 2、提问:“绝望”一词直接表明了诗人的态度,是彻底的否定和批判,那“不如”、“爽性”又表达出诗人什么情感? 明确:“不如”、“爽性”是作者的愤激之语,表达出作者对死水的极端厌恶。小结大意:这一小节总的突出了死水凝滞、毫无生气、和活力的特点,诗人爽性让它彻底烂掉,表达了诗人在“绝望”之下的厌恶之情。 朗读鉴赏——第二节: 也许铜的要绿成翡翠, 铁罐上绣出几瓣桃花; 再让油腻织一层罗绮, 霉菌给他蒸出些云霞。 选用“翡翠”、“桃花”、“罗绮”、“云霞”等美好华丽的词语来描写死水,从而表现死水的丑恶。写出死水的肮脏和污浊。手法上用反讽内容

上抓

色彩3、诗人用美好的事物来描绘丑恶的死水,这是运用了什么样的艺术技巧呢?其写法效果如何呢? 明确:这是诗人借鉴西方现代派始祖波德来尔“以丑为美”的主张和技巧,诗人选用翡翠、桃花、罗绮、云霞等华丽词语描写这沟死水,营造一种反讽的氛围,揭露、批判死水的丑恶和肮脏。将丑恶写得很美,美与丑交织反差,将丑写得越美,也就越引起读者的厌恶和憎恨,越会刺激人们情感与理智上的“逆向接受”,使读者去反思诗人要表达的真实感情,增加了人思考的魅力。最终达到比以丑直接描写丑更好的表达效果。(反讽:用反面或者反语来讽刺事物。) 让死水酵成一沟绿酒, 飘满了珍珠似的白沫; 小珠们笑声变成大珠, 又被偷酒的花蚊咬破。朗读鉴赏——第三节: 以美写丑,诗中“珍珠似的白

沫”、“小珠们笑声”、“偷酒的

花蚊”似乎“生机勃勃”,使人联想起畸形

的腐朽社会中种种丑恶现象。从动态的

角度描绘

死水腐败

到极点后

的丑态。特点 那么一沟绝望的死水, 也就夸得上几分鲜明。 如果青蛙耐不住寂寞, 又算死水叫出了歌声。朗读鉴赏——第四节:写动

态以动写静用死一般的沉

寂进一步突出死水

“死”的特点阅读第二至第四小节: 1、找出了诗人具体描绘死水的词,那么这些词是从哪些方面对死水进行描绘的? 明确:诗人选用“翡翠、桃花、罗绮、云霞、绿酒、珍珠、歌声”等世间极易唤起美感的词语,对死水进行了绘声绘色绘形的描写。 2、问:这些描绘死水的词语给我们展示了一幅怎样的图景呢? 明确:诗人运用奇特的联想想象,向我们展示了一个五彩纷呈的绚丽世界:翡翠的晶莹碧绿、桃花的鲜红艳丽、罗绮的柔滑光亮,云霞的流丽飘逸,绿酒的飘香醉人,歌声的委婉动听,这些意象叠映在一起,是一幅美妙无比的图画。而且,这幅图画还挺有灵气的:陶醉其间的“珍珠似的白沫”悠然自得,充满了欢快的笑声,花蚊和白沫尽情地嬉戏,青蛙也叫出了美妙的歌声,这一切,是多么美妙而生动啊! 这是一沟绝望的死水, 这里断不是美的所在, 不如让给丑恶来开垦, 看他造出个什么世界。全

诗

的

总

结用议论的方式揭示死水的本质“断不是美的所在”提出希望:让旧世界

彻底滥掉,然后通过斗争创造

出新世界(含蓄) 。 旧世界的灭亡,是它自己的罪恶造成的,

正是旧世界的罪孽催生了新世界。深层含义:朗读鉴赏——第五节:阅读最后一小节 1、第一句的作用?明确:照应开头。 2、体会第二句中“断”字的语气(是不是该重读?)以及这一句的作用。 明确:“断”字应重读,表达了诗人坚定、干脆的语气,与第一节中的“爽性”一词相照应。表达了诗人的愤激之情和毫不留情的批判与否定。这句说“这里断不是美的所在”,是诗人对死水的特点的总结性的判断。 小结本节大意: 这一节诗人在前四节冷嘲热讽的基础上,忍不住内心的激愤,直接揭露了“死水”不可救药的本质。诗人坚定地指出:这沟死水毫无希望,唯有创造一个新世界,才能找到“美的所在”。 “死水”这一意象究竟象征或隐喻了什么呢? 明确:关于死水的隐喻意义,一般是结合其创作时间和创作背景理解。具体而言,一般人认为,从创作、发表到结集出版,随时间、地点不同,至少有三重意义。 (1)《死水》的作者曾在美国留学,倍受歧视,对他来说美国社会不过在是华美外表掩盖下充满了污秽和罪恶。死水”的外表的华美,其实质是污秽和垃圾的霉变。这样的“死水”,正是美国社会最真实的写照。故“死水”隐喻美国社会。 (2)从《死水》发表时间看,本诗发表于1926年,诗人一回到了祖国,面对当时烽火连天、山河破碎的状况,所有的希望都成了失望;而且,1926 年 3 月 18 日,段祺瑞北洋政府血腥屠杀请愿的爱国学生,制造了震惊中外的三·一八惨案。闻一多先生怀着满腔义愤,声援学生的爱国斗争。他选择此时发表《死水》,正是用以表达自己对北洋政府的深恶痛绝。故“死水”隐喻北洋军阀的统治。 (3)从《死水》结集时间上看,该书于1927年出版,当时北伐失败,诗人思想上找不到出路,便通过《死水》诗集表达了对这种现实愤激而又失望的情绪,也表现了他与反动统治者不合作的态度。故“死水”隐喻当时黑暗的中国社会现实。 综上所述,我们可以说:在《死水》中,诗人以充满厌恶之情的诗笔,描绘了黑暗的社会面貌,抒写了诗人对丑恶势力的憎恶和不满。诗人把对祖国深沉的爱与对反动统治者无比的恨交织在一起,集中而强烈地表现了他强烈的爱国主义思想和对黑暗现实的憎恶与抗议。(这就是《死水》的爱国主义精神之所在。)

死水有什么象征意义?寄寓了诗人怎样的思想感情?

明确:死水象征了军阀混战、政治腐败、民生凋敝的黑暗 社会 。 否定 批判《死水》的三美“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。

节奏上,每行四顿——每行都3个“两个字的音组”和1个“三个字的音组”,节奏鲜明;韵律上,每行诗收尾的都是双音词,读起来韵律和谐,富有“音乐美”。

诗中运用了许多富有色彩的词语和意象,闻一多是新诗格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。他强调诗歌要具备的绚丽多彩反衬了内容之丑,使“死水”的面目越显可憎可厌。这是“绘画美”。

全诗5节,每节都是4行,每行都是9个字,既有外形的整齐感,又有内在的韵律感。这是“建筑美”。

《 死水》为建立新诗的格律和形式作了严肃的卓有成效的探索。 全文总结 诗中的“一沟绝望的死水”是半封建半殖民地旧中国的象征。诗人抓住死水之“死”,先写死寂、次写色彩,再写泡沫,突出了死水的污臭、腐败,把“绝望”的感情表现得淋漓尽致。

闻一多是新诗格律的倡导者和开拓者,《死水》则是他对新诗格律的“最满意的试验”。他强调要具备“三美”:音乐美、绘画美、建筑美。 全诗5节20行,每一行都是9个字,且每节第二行和第四行押韵,节奏感强,富有音乐美。 诗中运用了许多富有色彩的语词和物象,并以词藻的绚丽多彩反衬了内容之丑,使“死水”的面目越显可憎可厌。 全诗5节,每节都是4行,每行都是9个字,既有外形的整齐感,又有内在的韵律感。《死水》为建立新诗的格律和形式作了严肃的卓有成效的探索。 诗歌三美音乐美:主要体现在音尺的安排上,使诗歌富有节奏性和韵律感。

绘画美:在词藻上,利用汉字的“通感”效果,创造出一种“诗中有画”的艺术境界。

建筑美:体现为“节的匀称和句的均齐”,仿佛每个字都是一件建筑材料,诗句的排列整齐给人外观上的形态美感 。脏浊的死水 凝滞的死水 毫无希望的死水沉寂的死水静态反语总结以动衬静动态描写腐化变质宿命的宣判结构 象征

死水———————黑暗的中国现实

反讽

1、总写

2、脏肮(色彩、光泽 静态) 否定

3、腐烂(动态)

4、死寂(以动衬静 反衬) 批判

5、揭露对关于《死水》一诗赏析不恰当的一项是( )

A、“破铜烂铁”“剩菜残羹”与下面的“翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”巧妙相配,表现出诗人的匠心。

B、 “翡翠”“桃花”“罗绮”“云霞”这些美丽的词汇,实际写的是那个社会畸形的美、虚假的美。

C、蚊虫、青蛙指那个畸形的社会的吸血鬼、吹鼓手。

D、一沟死水也能写得这么美,说明诗人懂得辩证地看待事物。鉴赏练习D闻一多的美学主张之一是把丑陋的事物作为审美的对象。写丑陋表现的是对丑陋的厌恶与憎恨。采用的是反讽手法。完