1.2.2地形图的判读(课件16张)-粤教版七年级地理上册(2024)

文档属性

| 名称 | 1.2.2地形图的判读(课件16张)-粤教版七年级地理上册(2024) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-08-21 12:13:23 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

第二节 地图

●结合地形观察,说出等高线地形图、分层设色地形图表示地形的方法;在地形图上识别一些基本地形。

第二课时

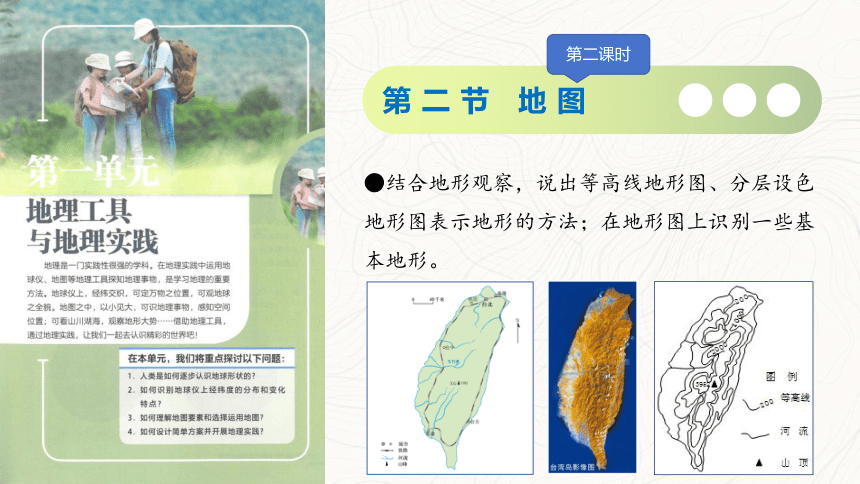

地形和地势的概念

地形

地势

指地球表面各种各样的形态。包括但不限于平原、高原、山地、丘陵和盆地等。

指地表形态起伏的高低与险峻的态势。包括地表形态的绝对高度和相对高差或坡度的陡缓程度。

表述:某地地形以XX为主

表述:某地地势哪高哪低

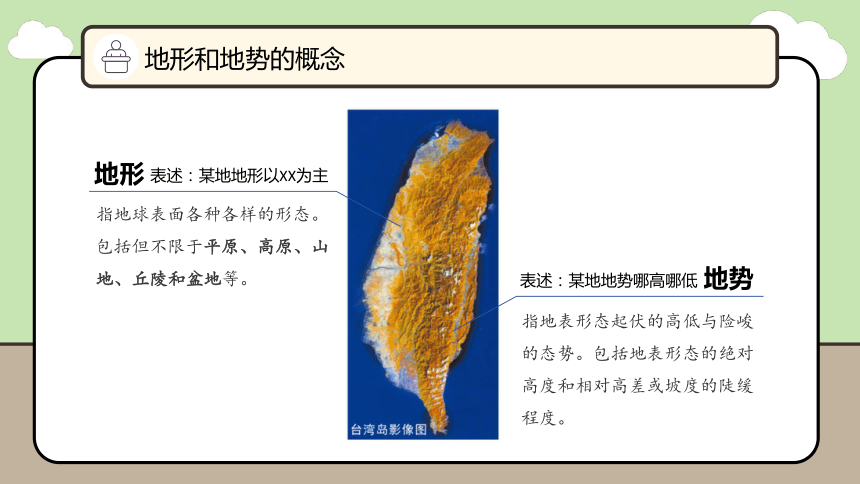

了解海拔与相对高度

地球表面某一地点高出海平面的垂直距离,叫作海拔,也称绝对高度。地球表面某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫作相对高度。

问题思考

读图1-2-11,思考下列问题。

1.图中甲、乙两地的海拔分别是多少

2.图中甲、乙两地的相对高度是多少

甲:1500米 乙:500米

1000米

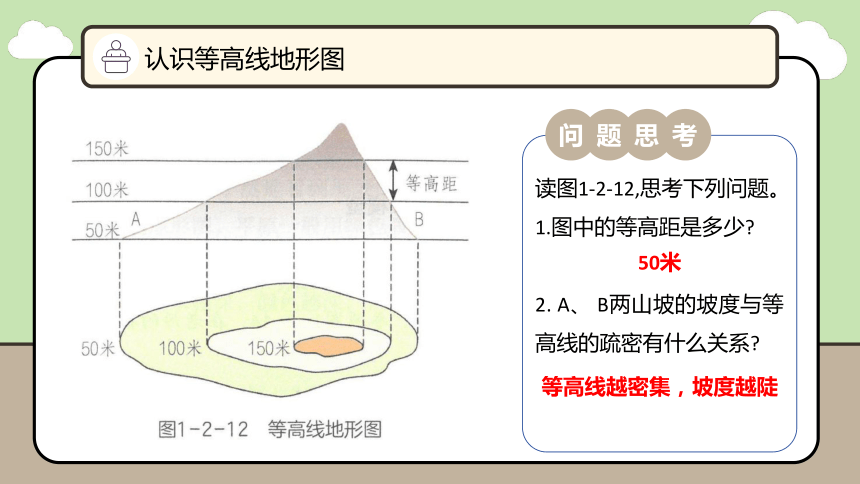

认识等高线地形图

问题思考

读图1-2-12,思考下列问题。

1.图中的等高距是多少

2. A、 B两山坡的坡度与等高线的疏密有什么关系

50米

等高线越密集,坡度越陡

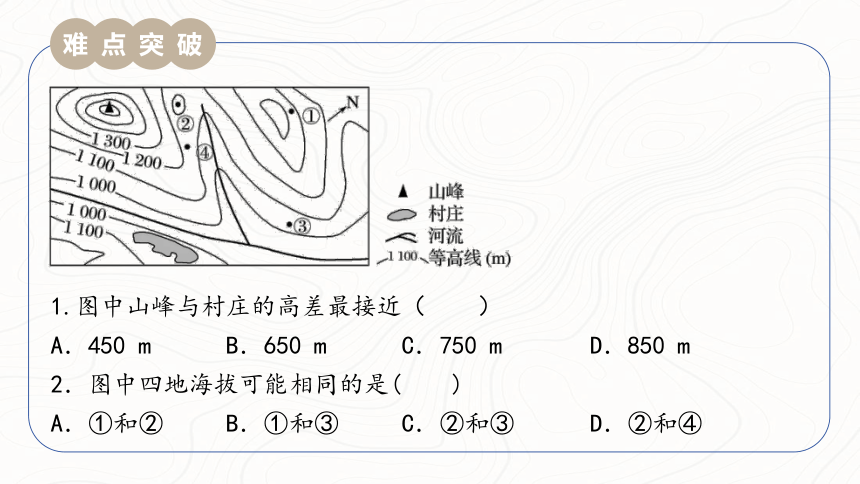

难点突破

1.图中山峰与村庄的高差最接近( )

A.450 m B.650 m C.750 m D.850 m

2.图中四地海拔可能相同的是( )

A.①和② B.①和③ C.②和③ D.②和④

识别常见山体部位

A

B

C

D

E

山峰

鞍部

山脊

山谷

陡崖

说出右侧字母对应的山体部位

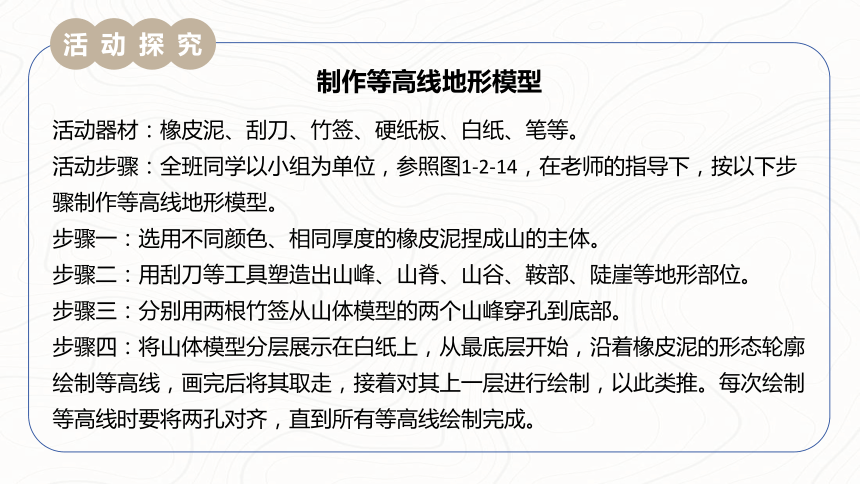

活动探究

活动器材:橡皮泥、刮刀、竹签、硬纸板、白纸、笔等。

活动步骤:全班同学以小组为单位,参照图1-2-14,在老师的指导下,按以下步骤制作等高线地形模型。

步骤一:选用不同颜色、相同厚度的橡皮泥捏成山的主体。

步骤二:用刮刀等工具塑造出山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等地形部位。

步骤三:分别用两根竹签从山体模型的两个山峰穿孔到底部。

步骤四:将山体模型分层展示在白纸上,从最底层开始,沿着橡皮泥的形态轮廓绘制等高线,画完后将其取走,接着对其上一层进行绘制,以此类推。每次绘制等高线时要将两孔对齐,直到所有等高线绘制完成。

制作等高线地形模型

活动探究

活动结论:

1.各小组派代表展示制作好的等高线地形模型。

2.在山体模型中找到山谷和山脊,并对照等高线地形图说出两者的等高线特征。

3.观察鞍部东、西两侧和南、北两侧等高线数值的变化特点。

难点突破

山顶

圈指 (大/小)

鞍部

两 之间

山脊

尖指 (大/小)

山谷

尖指 (大/小)

陡崖

缓坡

缓坡

大

山顶

小

大

一刀切

稀疏

密集

认识陆地五种基本地形

丘陵

山地

平原

高原

盆地

画等高线,看海拔、等高线特点,判地形类型

难点突破

等高线地形图中五大地形判读方法

地形

海拔

等高线特点

平原

高原

丘陵

山地

盆地

海拔200m以下,相对高度小

等高线稀疏,较为平直

海拔1000m以上,相对高度小

等高线边缘密集,而内部稀疏

海拔500m以下,相对高度小于100m

海拔500m以上,相对高度大于100m

等高线弯曲,但比较和缓

等高线密集、弯曲

海拔没有限制

中间等高线较稀疏,数值低

难点突破

该区域地形以丘陵为主

地势中间高四周低

该区域地形以盆地为主

地势中间低四周高

分别描述以下区域的地形、地势特征:

难点突破

该区域地形以高原、平原为主

地势西高东低

描述以下区域的地形、地势特征:

认识分层设色地形图

平原一般用绿色表示,海拔越低的平原,颜色越深;丘陵、高原、山地一般用黄色表示,海拔越高,颜色越深;海洋、湖泊、水库一般用蓝色表示,水越深,颜色越深;积雪、冰川一般用白色表示。

课堂小结

地形图

等高线地形图

分层设色地形图

地形、地势

等高线、等高距

山体部位

山顶

山脊

山谷

鞍部

陡崖

地形类型

地形类型

平原

高原

丘陵

山地

盆地

第二节 地图

●结合地形观察,说出等高线地形图、分层设色地形图表示地形的方法;在地形图上识别一些基本地形。

第二课时

地形和地势的概念

地形

地势

指地球表面各种各样的形态。包括但不限于平原、高原、山地、丘陵和盆地等。

指地表形态起伏的高低与险峻的态势。包括地表形态的绝对高度和相对高差或坡度的陡缓程度。

表述:某地地形以XX为主

表述:某地地势哪高哪低

了解海拔与相对高度

地球表面某一地点高出海平面的垂直距离,叫作海拔,也称绝对高度。地球表面某个地点高出另一个地点的垂直距离,叫作相对高度。

问题思考

读图1-2-11,思考下列问题。

1.图中甲、乙两地的海拔分别是多少

2.图中甲、乙两地的相对高度是多少

甲:1500米 乙:500米

1000米

认识等高线地形图

问题思考

读图1-2-12,思考下列问题。

1.图中的等高距是多少

2. A、 B两山坡的坡度与等高线的疏密有什么关系

50米

等高线越密集,坡度越陡

难点突破

1.图中山峰与村庄的高差最接近( )

A.450 m B.650 m C.750 m D.850 m

2.图中四地海拔可能相同的是( )

A.①和② B.①和③ C.②和③ D.②和④

识别常见山体部位

A

B

C

D

E

山峰

鞍部

山脊

山谷

陡崖

说出右侧字母对应的山体部位

活动探究

活动器材:橡皮泥、刮刀、竹签、硬纸板、白纸、笔等。

活动步骤:全班同学以小组为单位,参照图1-2-14,在老师的指导下,按以下步骤制作等高线地形模型。

步骤一:选用不同颜色、相同厚度的橡皮泥捏成山的主体。

步骤二:用刮刀等工具塑造出山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等地形部位。

步骤三:分别用两根竹签从山体模型的两个山峰穿孔到底部。

步骤四:将山体模型分层展示在白纸上,从最底层开始,沿着橡皮泥的形态轮廓绘制等高线,画完后将其取走,接着对其上一层进行绘制,以此类推。每次绘制等高线时要将两孔对齐,直到所有等高线绘制完成。

制作等高线地形模型

活动探究

活动结论:

1.各小组派代表展示制作好的等高线地形模型。

2.在山体模型中找到山谷和山脊,并对照等高线地形图说出两者的等高线特征。

3.观察鞍部东、西两侧和南、北两侧等高线数值的变化特点。

难点突破

山顶

圈指 (大/小)

鞍部

两 之间

山脊

尖指 (大/小)

山谷

尖指 (大/小)

陡崖

缓坡

缓坡

大

山顶

小

大

一刀切

稀疏

密集

认识陆地五种基本地形

丘陵

山地

平原

高原

盆地

画等高线,看海拔、等高线特点,判地形类型

难点突破

等高线地形图中五大地形判读方法

地形

海拔

等高线特点

平原

高原

丘陵

山地

盆地

海拔200m以下,相对高度小

等高线稀疏,较为平直

海拔1000m以上,相对高度小

等高线边缘密集,而内部稀疏

海拔500m以下,相对高度小于100m

海拔500m以上,相对高度大于100m

等高线弯曲,但比较和缓

等高线密集、弯曲

海拔没有限制

中间等高线较稀疏,数值低

难点突破

该区域地形以丘陵为主

地势中间高四周低

该区域地形以盆地为主

地势中间低四周高

分别描述以下区域的地形、地势特征:

难点突破

该区域地形以高原、平原为主

地势西高东低

描述以下区域的地形、地势特征:

认识分层设色地形图

平原一般用绿色表示,海拔越低的平原,颜色越深;丘陵、高原、山地一般用黄色表示,海拔越高,颜色越深;海洋、湖泊、水库一般用蓝色表示,水越深,颜色越深;积雪、冰川一般用白色表示。

课堂小结

地形图

等高线地形图

分层设色地形图

地形、地势

等高线、等高距

山体部位

山顶

山脊

山谷

鞍部

陡崖

地形类型

地形类型

平原

高原

丘陵

山地

盆地

同课章节目录