课题1 分子与原子 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 课题1 分子与原子 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-21 20:11:36 | ||

图片预览

文档简介

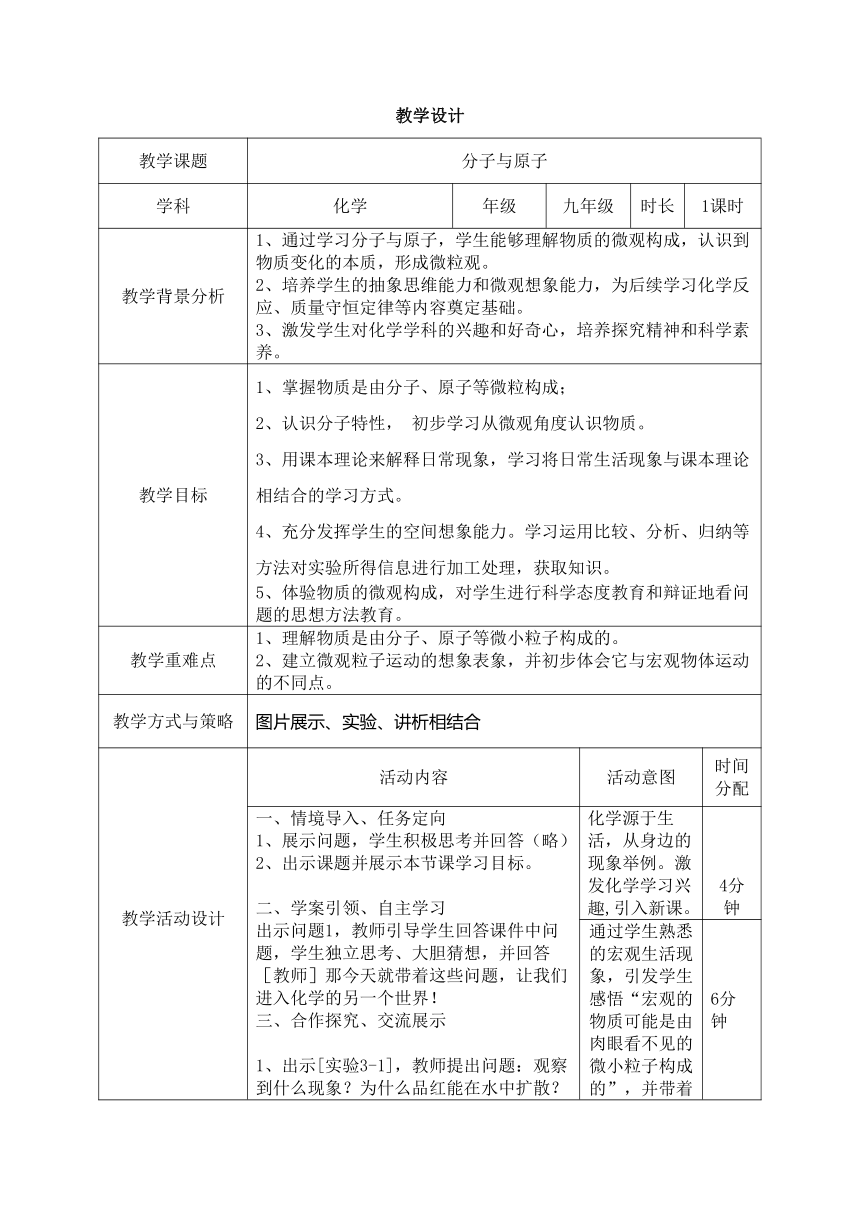

教学设计

教学课题 分子与原子

学科 化学 年级 九年级 时长 1课时

教学背景分析 1、通过学习分子与原子,学生能够理解物质的微观构成,认识到物质变化的本质,形成微粒观。 2、培养学生的抽象思维能力和微观想象能力,为后续学习化学反应、质量守恒定律等内容奠定基础。 3、激发学生对化学学科的兴趣和好奇心,培养探究精神和科学素养。

教学目标 1、掌握物质是由分子、原子等微粒构成; 2、认识分子特性, 初步学习从微观角度认识物质。 3、用课本理论来解释日常现象,学习将日常生活现象与课本理论相结合的学习方式。 4、充分发挥学生的空间想象能力。学习运用比较、分析、归纳等方法对实验所得信息进行加工处理,获取知识。 5、体验物质的微观构成,对学生进行科学态度教育和辩证地看问题的思想方法教育。

教学重难点 1、理解物质是由分子、原子等微小粒子构成的。 2、建立微观粒子运动的想象表象,并初步体会它与宏观物体运动的不同点。

教学方式与策略 图片展示、实验、讲析相结合

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

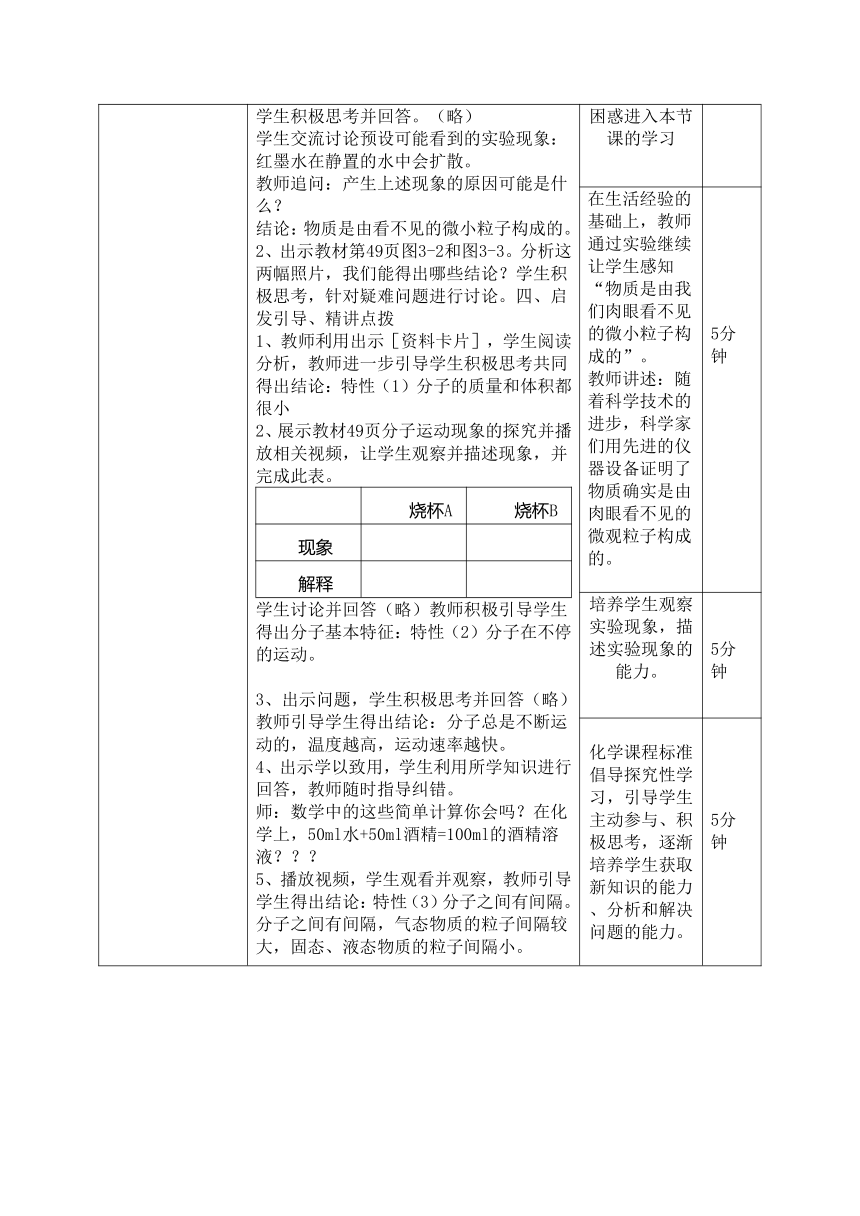

一、情境导入、任务定向 1、展示问题,学生积极思考并回答(略) 2、出示课题并展示本节课学习目标。 二、学案引领、自主学习 出示问题1,教师引导学生回答课件中问题,学生独立思考、大胆猜想,并回答 [教师]那今天就带着这些问题,让我们进入化学的另一个世界! 三、合作探究、交流展示 1、出示[实验3-1],教师提出问题:观察到什么现象?为什么品红能在水中扩散?学生积极思考并回答。(略) 学生交流讨论预设可能看到的实验现象:红墨水在静置的水中会扩散。 教师追问:产生上述现象的原因可能是什么? 结论:物质是由看不见的微小粒子构成的。 2、出示教材第49页图3-2和图3-3。分析这两幅照片,我们能得出哪些结论?学生积极思考,针对疑难问题进行讨论。四、启发引导、精讲点拨 1、教师利用出示[资料卡片],学生阅读分析,教师进一步引导学生积极思考共同得出结论:特性(1)分子的质量和体积都很小 2、展示教材49页分子运动现象的探究并播放相关视频,让学生观察并描述现象,并完成此表。 烧杯A烧杯B现象解释

学生讨论并回答(略)教师积极引导学生得出分子基本特征:特性(2)分子在不停的运动。 3、出示问题,学生积极思考并回答(略)教师引导学生得出结论:分子总是不断运动的,温度越高,运动速率越快。 4、出示学以致用,学生利用所学知识进行回答,教师随时指导纠错。 师:数学中的这些简单计算你会吗?在化学上,50ml水+50ml酒精=100ml的酒精溶液??? 5、播放视频,学生观看并观察,教师引导学生得出结论:特性(3)分子之间有间隔。分子之间有间隔,气态物质的粒子间隔较大,固态、液态物质的粒子间隔小。 教师利用课件展示物质三种状态的分子间隔模拟动画。(让学生更直观地体会分子的间隔与物质的状态有关) 6、出示学以致用,学生积极思考并回答,教师随时在线纠错。 教师提出问题:分子的基本特征有哪些?师生共同归纳总结: 二、分子的基本特征 (1)分子的质量和体积都很小 (2)分子总是在不断运动的。温度越高,分子运动速度越快。 (3)分子之间有间隔。通常气态物质的粒子间隔较大,固态物质的粒子间隔小。受热后分子间和间隔会增大。 化学源于生活,从身边的现象举例。激发化学学习兴趣,引入新课。 4分钟

通过学生熟悉的宏观生活现象,引发学生感悟“宏观的物质可能是由肉眼看不见的微小粒子构成的”,并带着困惑进入本节课的学习 6分钟

在生活经验的基础上,教师通过实验继续让学生感知“物质是由我们肉眼看不见的微小粒子构成的”。 教师讲述:随着科学技术的进步,科学家们用先进的仪器设备证明了物质确实是由肉眼看不见的微观粒子构成的。 5分钟

培养学生观察实验现象,描述实验现象的能力。 5分钟

化学课程标准倡导探究性学习,引导学生主动参与、积极思考,逐渐培养学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力。 5分钟

通过小结培养学生的语言表达能力及良好的反思能力。通过对问题的讨论,提高学生自主解决问题的能力养及良好的反思能力。 4分钟

将本节课的核心知识进行整理归纳,使学生的知识得以条理性。 4分钟

板书设计 课题1 分子和原子 一、物质由微观粒子构成 1、分子是真实存在的。 2、分子的特性: ①分子的质量和体积都很小; ②分子在不停的做无规则的运动; ③分子之间有间隔

教学特色与反思 分子与原子的教学反思是教学过程中一个非常重要的环节,它不仅帮助教师评估教学效果,还能促进教学方法的优化和学生理解的深化。以下是对分子与原子教学后的几点反思: 1.概念理解的深度与广度: 反思点:学生是否真正理解了分子与原子的基本概念,包括它们的存在性、大小、性质以及它们之间的关系(如分子由原子构成)。 改进策略:可以通过更多生动的实例(如水的蒸发、水的电解实验)和直观的教具(如分子模型)来帮助学生建立直观感受。同时,设计一些探究性问题,引导学生自己推导分子与原子的性质。 2. 实验教学的有效性: 反思点:实验是否成功吸引了学生的注意力,帮助了他们理解抽象概念?实验过程中是否存在安全隐患或操作不当? 改进策略:确保实验设计安全且易于操作,同时加入适当的引导问题,让学生在动手过程中思考。对于较难理解的实验现象,可以通过视频演示或动画模拟进行补充解释。 3. 理论与实践的结合: 反思点:是否足够强调了分子与原子理论在实际生活中的应用,如化学反应的微观解释、物质性质与分子结构的关系等? 改进策略:在课堂上引入更多生活实例,让学生理解分子与原子理论如何解释日常生活中的现象。同时,鼓励学生进行课外探究,将所学知识应用于解决实际问题。

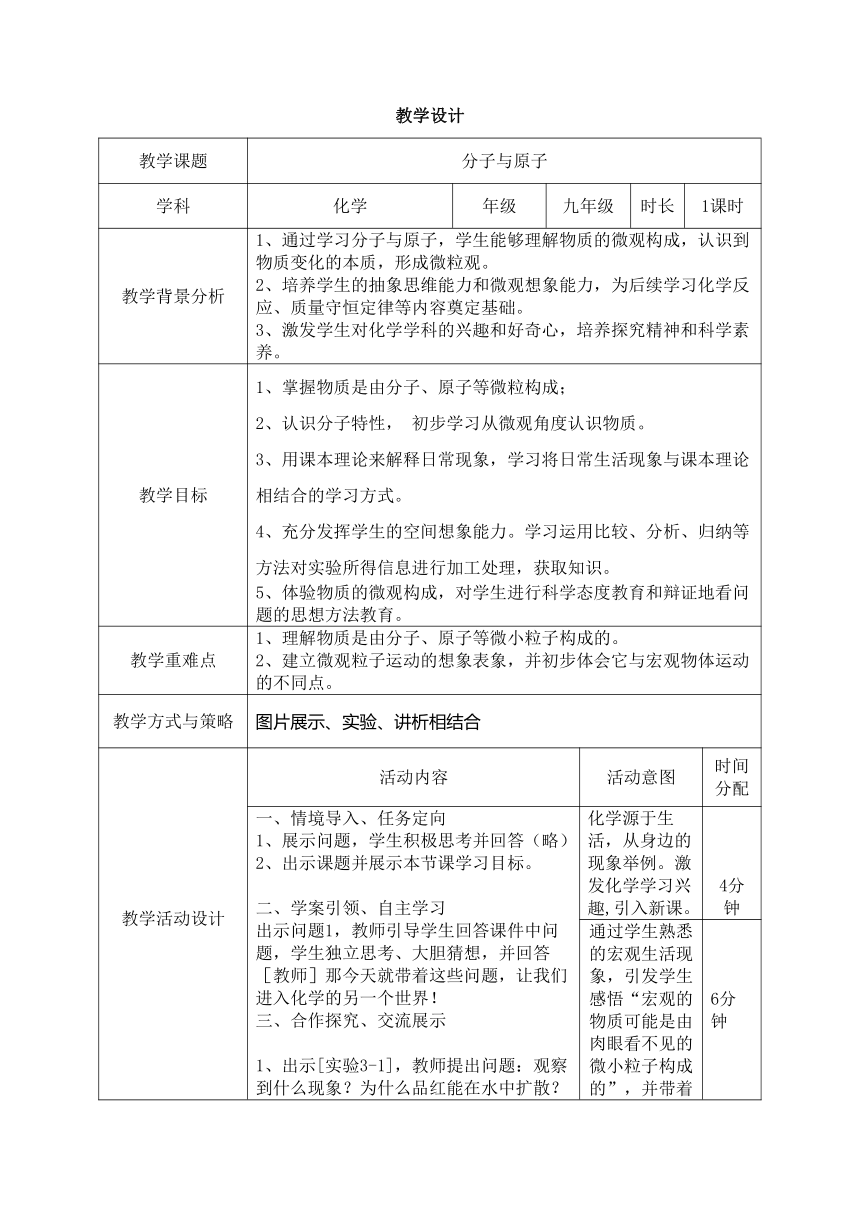

教学课题 分子与原子

学科 化学 年级 九年级 时长 1课时

教学背景分析 1、通过学习分子与原子,学生能够理解物质的微观构成,认识到物质变化的本质,形成微粒观。 2、培养学生的抽象思维能力和微观想象能力,为后续学习化学反应、质量守恒定律等内容奠定基础。 3、激发学生对化学学科的兴趣和好奇心,培养探究精神和科学素养。

教学目标 1、掌握物质是由分子、原子等微粒构成; 2、认识分子特性, 初步学习从微观角度认识物质。 3、用课本理论来解释日常现象,学习将日常生活现象与课本理论相结合的学习方式。 4、充分发挥学生的空间想象能力。学习运用比较、分析、归纳等方法对实验所得信息进行加工处理,获取知识。 5、体验物质的微观构成,对学生进行科学态度教育和辩证地看问题的思想方法教育。

教学重难点 1、理解物质是由分子、原子等微小粒子构成的。 2、建立微观粒子运动的想象表象,并初步体会它与宏观物体运动的不同点。

教学方式与策略 图片展示、实验、讲析相结合

教学活动设计 活动内容 活动意图 时间分配

一、情境导入、任务定向 1、展示问题,学生积极思考并回答(略) 2、出示课题并展示本节课学习目标。 二、学案引领、自主学习 出示问题1,教师引导学生回答课件中问题,学生独立思考、大胆猜想,并回答 [教师]那今天就带着这些问题,让我们进入化学的另一个世界! 三、合作探究、交流展示 1、出示[实验3-1],教师提出问题:观察到什么现象?为什么品红能在水中扩散?学生积极思考并回答。(略) 学生交流讨论预设可能看到的实验现象:红墨水在静置的水中会扩散。 教师追问:产生上述现象的原因可能是什么? 结论:物质是由看不见的微小粒子构成的。 2、出示教材第49页图3-2和图3-3。分析这两幅照片,我们能得出哪些结论?学生积极思考,针对疑难问题进行讨论。四、启发引导、精讲点拨 1、教师利用出示[资料卡片],学生阅读分析,教师进一步引导学生积极思考共同得出结论:特性(1)分子的质量和体积都很小 2、展示教材49页分子运动现象的探究并播放相关视频,让学生观察并描述现象,并完成此表。 烧杯A烧杯B现象解释

学生讨论并回答(略)教师积极引导学生得出分子基本特征:特性(2)分子在不停的运动。 3、出示问题,学生积极思考并回答(略)教师引导学生得出结论:分子总是不断运动的,温度越高,运动速率越快。 4、出示学以致用,学生利用所学知识进行回答,教师随时指导纠错。 师:数学中的这些简单计算你会吗?在化学上,50ml水+50ml酒精=100ml的酒精溶液??? 5、播放视频,学生观看并观察,教师引导学生得出结论:特性(3)分子之间有间隔。分子之间有间隔,气态物质的粒子间隔较大,固态、液态物质的粒子间隔小。 教师利用课件展示物质三种状态的分子间隔模拟动画。(让学生更直观地体会分子的间隔与物质的状态有关) 6、出示学以致用,学生积极思考并回答,教师随时在线纠错。 教师提出问题:分子的基本特征有哪些?师生共同归纳总结: 二、分子的基本特征 (1)分子的质量和体积都很小 (2)分子总是在不断运动的。温度越高,分子运动速度越快。 (3)分子之间有间隔。通常气态物质的粒子间隔较大,固态物质的粒子间隔小。受热后分子间和间隔会增大。 化学源于生活,从身边的现象举例。激发化学学习兴趣,引入新课。 4分钟

通过学生熟悉的宏观生活现象,引发学生感悟“宏观的物质可能是由肉眼看不见的微小粒子构成的”,并带着困惑进入本节课的学习 6分钟

在生活经验的基础上,教师通过实验继续让学生感知“物质是由我们肉眼看不见的微小粒子构成的”。 教师讲述:随着科学技术的进步,科学家们用先进的仪器设备证明了物质确实是由肉眼看不见的微观粒子构成的。 5分钟

培养学生观察实验现象,描述实验现象的能力。 5分钟

化学课程标准倡导探究性学习,引导学生主动参与、积极思考,逐渐培养学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力。 5分钟

通过小结培养学生的语言表达能力及良好的反思能力。通过对问题的讨论,提高学生自主解决问题的能力养及良好的反思能力。 4分钟

将本节课的核心知识进行整理归纳,使学生的知识得以条理性。 4分钟

板书设计 课题1 分子和原子 一、物质由微观粒子构成 1、分子是真实存在的。 2、分子的特性: ①分子的质量和体积都很小; ②分子在不停的做无规则的运动; ③分子之间有间隔

教学特色与反思 分子与原子的教学反思是教学过程中一个非常重要的环节,它不仅帮助教师评估教学效果,还能促进教学方法的优化和学生理解的深化。以下是对分子与原子教学后的几点反思: 1.概念理解的深度与广度: 反思点:学生是否真正理解了分子与原子的基本概念,包括它们的存在性、大小、性质以及它们之间的关系(如分子由原子构成)。 改进策略:可以通过更多生动的实例(如水的蒸发、水的电解实验)和直观的教具(如分子模型)来帮助学生建立直观感受。同时,设计一些探究性问题,引导学生自己推导分子与原子的性质。 2. 实验教学的有效性: 反思点:实验是否成功吸引了学生的注意力,帮助了他们理解抽象概念?实验过程中是否存在安全隐患或操作不当? 改进策略:确保实验设计安全且易于操作,同时加入适当的引导问题,让学生在动手过程中思考。对于较难理解的实验现象,可以通过视频演示或动画模拟进行补充解释。 3. 理论与实践的结合: 反思点:是否足够强调了分子与原子理论在实际生活中的应用,如化学反应的微观解释、物质性质与分子结构的关系等? 改进策略:在课堂上引入更多生活实例,让学生理解分子与原子理论如何解释日常生活中的现象。同时,鼓励学生进行课外探究,将所学知识应用于解决实际问题。

同课章节目录