15《我与地坛(节选)》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛(节选)》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 66.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

扶轮问路,向死而生

——史铁生《我与地坛》

“我”

1.左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。

2.我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。

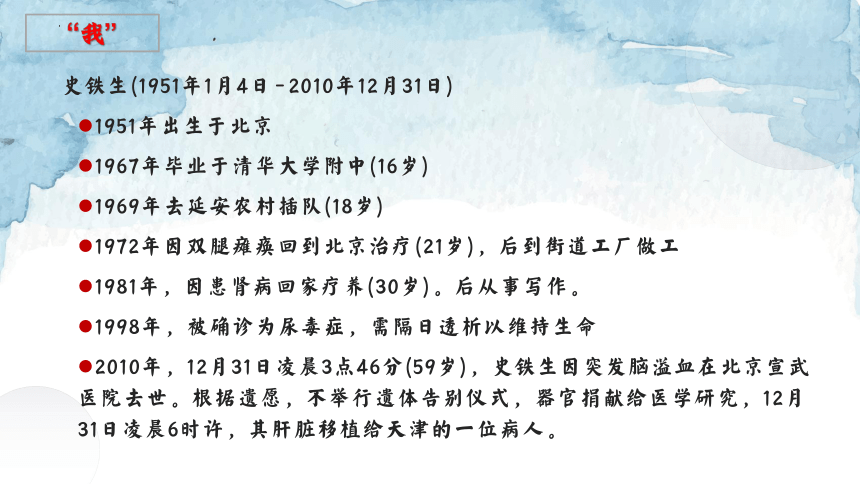

史铁生(1951年1月4日-2010年12月31日)

1951年出生于北京

1967年毕业于清华大学附中(16岁)

1969年去延安农村插队(18岁)

1972年因双腿瘫痪回到北京治疗(21岁),后到街道工厂做工

1981年,因患肾病回家疗养(30岁)。后从事写作。

1998年,被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命

2010年,12月31日凌晨3点46分(59岁),史铁生因突发脑溢血在北京宣武医院去世。根据遗愿,不举行遗体告别仪式,器官捐献给医学研究,12月31日凌晨6时许,其肝脏移植给天津的一位病人。

“我”

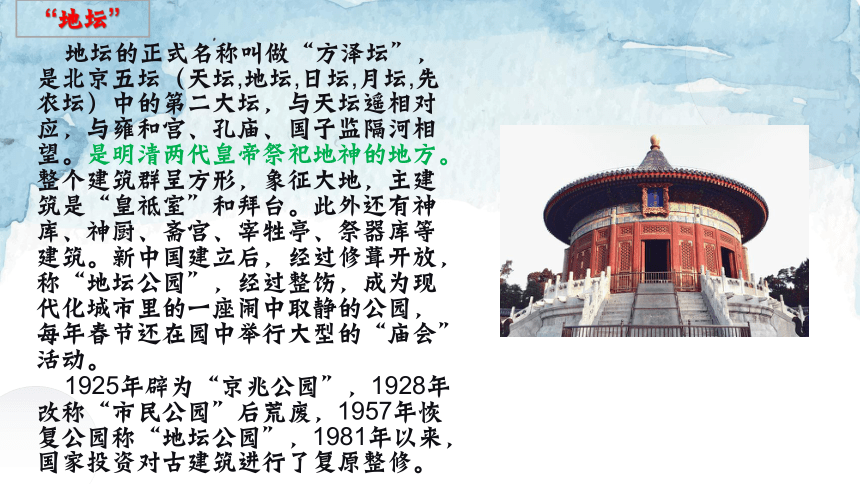

“地坛”

地坛的正式名称叫做“方泽坛”,是北京五坛(天坛,地坛,日坛,月坛,先农坛)中的第二大坛,与天坛遥相对应,与雍和宫、孔庙、国子监隔河相望。是明清两代皇帝祭祀地神的地方。整个建筑群呈方形,象征大地,主建筑是“皇祗室”和拜台。此外还有神库、神厨、斋宫、宰牲亭、祭器库等建筑。新中国建立后,经过修葺开放,称“地坛公园”,经过整饬,成为现代化城市里的一座闹中取静的公园,每年春节还在园中举行大型的“庙会”活动。

1925年辟为“京兆公园”,1928年改称“市民公园”后荒废,1957年恢复公园称“地坛公园”,1981年以来,国家投资对古建筑进行了复原整修。

用两个并列短语概括课文节选部分的内容。

( )与( ) ( )与( )

【探路】

我

地坛

我

母亲

我与地坛

“我”和地坛之间或者是地坛和“我”,到底有什么样的联系呢?

第二部分:我和母亲的关系

课文是节选,这篇散文分为两部分:

整体感知

第一部分:我和地坛的关系

我与地坛——去地坛

“我”去地坛的原因是什么? “我”进入地坛时的精神状态如何?

“我活到最狂妄的年龄上忽地让我残废了双腿。”(2)

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”(5)

我与地坛——去地坛

“我”去地坛的原因是什么? “我”进入地坛时的精神状态如何?

“我活到最狂妄的年龄上忽地让我残废了双腿。(2)

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”(5)

进入地坛时的精神状态:

残废、失魂落魄、颓废、迷惘

作者看到了怎么样的地坛?(1-7)

我与地坛——地坛之景

废弃、荒芜、冷落

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。(3)

琉璃剥蚀 朱红淡退

高墙坍圮 雕栏散落

地坛之景

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。(5)

生

机

勃

勃

荒芜但并不衰败

作者看到了怎么样的地坛?怎么写的?(1-7)

地坛之景

我与地坛——地坛之景

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。(7)

未改本色、充满生机,活力永存

地坛之景

作者看到了怎么样的地坛?(1-7)

我与地坛——地坛之景

【观路】

思考:

“我”在地坛中“走”过的是一条怎样的路?

荒芜冷落

历尽沧桑

——

荒芜并不衰败

“我”又在园中“走”过了一条怎样的心灵之路?

讨论:

请再读课文,思考:作者在古园里除了看,还在思考,那么他主要思考了哪些问题?

第一个:我该不该去死?我为什么要活着?

第二个:我为什么要出生?

第三个:我应该怎样活着?

我与地坛——地坛之思

我与地坛——地坛之思

第一个问题:我为什么要出生?

第二个问题:我该不该去死?我为什么要活着?

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实。

上帝交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

死,应该顺其自然

无须思考

生和死都是自然规律,对死不必急于求成

我与地坛——地坛之思

第三个:我应该怎样活?

这个问题不是由他一个人完成得了的,他精神跋涉的每一步,都离不开地坛的陪伴,更离不开那个伴他而行的人——他的母亲。

地坛的述说

我与地坛——地坛之悟

让我们一起继续跟着史铁生的车辙印,走进这园子,看能否找寻到那些许答案。

请同学们讨论三、五、七三个自然段中的风景分别给了“我”什么样的启示呢?

第三个:我应该怎样活?

荒芜但并不衰败的地坛给作者以什么启示?

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。(3)

我与地坛——地坛之悟

除去人工雕琢

磨灭浮华光芒

显露生命本真

剥蚀—— 琉璃

淡褪—— 朱红

坍圮—— 墙

散落—— 砌 栏

浮夸的

炫耀的

高

玉

雕

荒芜但并不衰败的地坛给作者以什么启示?

我与地坛——地坛之悟

地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上所有人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。又在“我”入园的时候,让“我”看见那亘古不变的夕阳,让“我”在满园沉静中看到时间、认识自己 。

师:十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。

生1:譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

生2:譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

生3:譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

合作诵读

“我”又在园中“走”过了一条怎样的心灵之路?

讨论:

失魂落魄

感悟生命

豁达超脱

—

—

景物描写的作用:

1.说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气;

2.为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3.地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

我与地坛——地坛之悟

三、五、七三个自然段中的景物描写的作用?

“我”与“地坛”间存在一种什么宿命(关系)?二者有何相似点?

我与地坛

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

02

我与母亲

自由诵读:

挑选最令你感动的文字读一读,你读到了一个怎样的母亲

我与母亲

我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

我与母亲

怎样的母亲

聪慧与隐忍

苦难与伟大

艰难的命运

坚忍的意志和毫不张扬的爱

我、地坛、母亲三者之间有何联系?

1.地坛使我平和豁达的对待生死,解决了为什么生的问题;

母亲使我找到生存的意义,解决了怎样活的问题。

2.地坛是我获得生存信念的地方,也是我感受母爱最深的地方。

第一部分:我和地坛的关系

第二部分:我和母亲的关系

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

我与母亲

史铁生从腿开始思想,体察心灵,在地坛中找到了自己的精神家园,使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,终于体悟到母亲的苦难与伟大,自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

生命的两个支点

走出困境 重塑自我

自然

精神家园

精神支柱

亲情

生病的经验是一步步懂得满足。发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂不把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等又生出褥疮,一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀念起往日的时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,任何灾难前面都可能再加上一个“更”字。

——史铁生《病隙碎笔》

【得路】

她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福。

——《我与地坛》

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这过程中我们遭遇痛苦、超越局限、从而感受幸福。

——史铁生

扶轮问路,向死而生

——史铁生《我与地坛》

“我”

1.左右苍茫时,总也得有条路走,这路又不能再用腿去趟,便用笔去找。

2.我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。

史铁生(1951年1月4日-2010年12月31日)

1951年出生于北京

1967年毕业于清华大学附中(16岁)

1969年去延安农村插队(18岁)

1972年因双腿瘫痪回到北京治疗(21岁),后到街道工厂做工

1981年,因患肾病回家疗养(30岁)。后从事写作。

1998年,被确诊为尿毒症,需隔日透析以维持生命

2010年,12月31日凌晨3点46分(59岁),史铁生因突发脑溢血在北京宣武医院去世。根据遗愿,不举行遗体告别仪式,器官捐献给医学研究,12月31日凌晨6时许,其肝脏移植给天津的一位病人。

“我”

“地坛”

地坛的正式名称叫做“方泽坛”,是北京五坛(天坛,地坛,日坛,月坛,先农坛)中的第二大坛,与天坛遥相对应,与雍和宫、孔庙、国子监隔河相望。是明清两代皇帝祭祀地神的地方。整个建筑群呈方形,象征大地,主建筑是“皇祗室”和拜台。此外还有神库、神厨、斋宫、宰牲亭、祭器库等建筑。新中国建立后,经过修葺开放,称“地坛公园”,经过整饬,成为现代化城市里的一座闹中取静的公园,每年春节还在园中举行大型的“庙会”活动。

1925年辟为“京兆公园”,1928年改称“市民公园”后荒废,1957年恢复公园称“地坛公园”,1981年以来,国家投资对古建筑进行了复原整修。

用两个并列短语概括课文节选部分的内容。

( )与( ) ( )与( )

【探路】

我

地坛

我

母亲

我与地坛

“我”和地坛之间或者是地坛和“我”,到底有什么样的联系呢?

第二部分:我和母亲的关系

课文是节选,这篇散文分为两部分:

整体感知

第一部分:我和地坛的关系

我与地坛——去地坛

“我”去地坛的原因是什么? “我”进入地坛时的精神状态如何?

“我活到最狂妄的年龄上忽地让我残废了双腿。”(2)

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”(5)

我与地坛——去地坛

“我”去地坛的原因是什么? “我”进入地坛时的精神状态如何?

“我活到最狂妄的年龄上忽地让我残废了双腿。(2)

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。”(5)

进入地坛时的精神状态:

残废、失魂落魄、颓废、迷惘

作者看到了怎么样的地坛?(1-7)

我与地坛——地坛之景

废弃、荒芜、冷落

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。(3)

琉璃剥蚀 朱红淡退

高墙坍圮 雕栏散落

地坛之景

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。(5)

生

机

勃

勃

荒芜但并不衰败

作者看到了怎么样的地坛?怎么写的?(1-7)

地坛之景

我与地坛——地坛之景

譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么,然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。(7)

未改本色、充满生机,活力永存

地坛之景

作者看到了怎么样的地坛?(1-7)

我与地坛——地坛之景

【观路】

思考:

“我”在地坛中“走”过的是一条怎样的路?

荒芜冷落

历尽沧桑

——

荒芜并不衰败

“我”又在园中“走”过了一条怎样的心灵之路?

讨论:

请再读课文,思考:作者在古园里除了看,还在思考,那么他主要思考了哪些问题?

第一个:我该不该去死?我为什么要活着?

第二个:我为什么要出生?

第三个:我应该怎样活着?

我与地坛——地坛之思

我与地坛——地坛之思

第一个问题:我为什么要出生?

第二个问题:我该不该去死?我为什么要活着?

一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实。

上帝交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

死,应该顺其自然

无须思考

生和死都是自然规律,对死不必急于求成

我与地坛——地坛之思

第三个:我应该怎样活?

这个问题不是由他一个人完成得了的,他精神跋涉的每一步,都离不开地坛的陪伴,更离不开那个伴他而行的人——他的母亲。

地坛的述说

我与地坛——地坛之悟

让我们一起继续跟着史铁生的车辙印,走进这园子,看能否找寻到那些许答案。

请同学们讨论三、五、七三个自然段中的风景分别给了“我”什么样的启示呢?

第三个:我应该怎样活?

荒芜但并不衰败的地坛给作者以什么启示?

四百多年里,它剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看到自己的身影。(3)

我与地坛——地坛之悟

除去人工雕琢

磨灭浮华光芒

显露生命本真

剥蚀—— 琉璃

淡褪—— 朱红

坍圮—— 墙

散落—— 砌 栏

浮夸的

炫耀的

高

玉

雕

荒芜但并不衰败的地坛给作者以什么启示?

我与地坛——地坛之悟

地坛在等待“我”来临的四百多年里除去了身上所有人工的雕琢,磨灭了身上的浮华与光芒,让生命显露出本真的模样,以便让“我”看到人生的真相。又在“我”入园的时候,让“我”看见那亘古不变的夕阳,让“我”在满园沉静中看到时间、认识自己 。

师:十五年中,这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。

生1:譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;

生2:譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,你忧郁的时候它们镇静地站在那儿,你欣喜的时候它们依然镇静地站在那儿,它们没日没夜地站在那儿从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;

生3:譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

合作诵读

“我”又在园中“走”过了一条怎样的心灵之路?

讨论:

失魂落魄

感悟生命

豁达超脱

—

—

景物描写的作用:

1.说明地坛是破败、荒芜、古旧的,同时又宁静,充满活力、生气;

2.为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考。

3.地坛是对“生命”和“世界”的解读,也是作者的解读,让作者获得新生。

我与地坛——地坛之悟

三、五、七三个自然段中的景物描写的作用?

“我”与“地坛”间存在一种什么宿命(关系)?二者有何相似点?

我与地坛

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

02

我与母亲

自由诵读:

挑选最令你感动的文字读一读,你读到了一个怎样的母亲

我与母亲

我更是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她--但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛悔,丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。

我与母亲

怎样的母亲

聪慧与隐忍

苦难与伟大

艰难的命运

坚忍的意志和毫不张扬的爱

我、地坛、母亲三者之间有何联系?

1.地坛使我平和豁达的对待生死,解决了为什么生的问题;

母亲使我找到生存的意义,解决了怎样活的问题。

2.地坛是我获得生存信念的地方,也是我感受母爱最深的地方。

第一部分:我和地坛的关系

第二部分:我和母亲的关系

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

我与母亲

史铁生从腿开始思想,体察心灵,在地坛中找到了自己的精神家园,使躁动的心走向宁静;在一次一次地寻求中,终于体悟到母亲的苦难与伟大,自己的车辙与母亲的足迹在这个荒芜而又充满生机的园子中融为一体,成为永恒。

地坛

母亲

荒芜但并不衰败

坚忍、毫不张扬

生命感悟

看透了生死

生存启发

理解了生命

生命的两个支点

走出困境 重塑自我

自然

精神家园

精神支柱

亲情

生病的经验是一步步懂得满足。发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂不把人的特点搞丢了?便觉天昏地暗。等又生出褥疮,一连数日只能歪七扭八地躺着,才看见端坐的日子其实多么晴朗。后来又患尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀念起往日的时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,任何灾难前面都可能再加上一个“更”字。

——史铁生《病隙碎笔》

【得路】

她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福。

——《我与地坛》

生命就是这样一个过程,一个不断超越自身局限的过程,这就是命运,任何人都是一样,在这过程中我们遭遇痛苦、超越局限、从而感受幸福。

——史铁生

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读