3.5体温的控制 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.5体温的控制 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 173.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.5体温的控制 同步练习

、选择题

松鼠是恒温动物,将松鼠从30℃转移到10℃环境中,一段时间后,松鼠生理状态发生改变。下列有关推测不合理的是( )

A.甲状腺激素含量增加 B.氧气消耗量增加

C.松鼠食物消耗量加大 D.松鼠运动量减少

某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是( )

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节和控制的

用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热反应能力丧失,但对冷环境的反应(寒颤、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤 (或战栗)”。此反应的效应器及其生理 效应是( )

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧收缩,减少散热量

D.皮肤立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

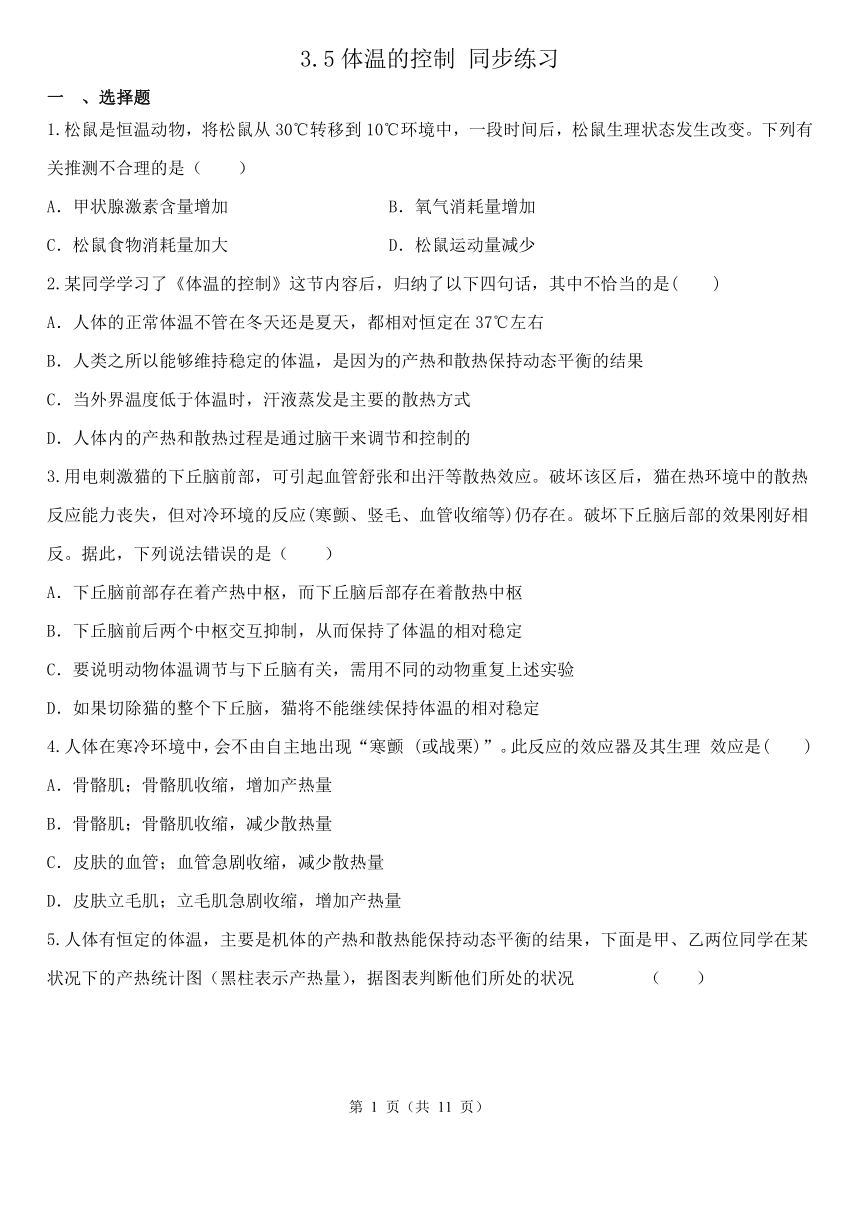

人体有恒定的体温,主要是机体的产热和散热能保持动态平衡的结果,下面是甲、乙两位同学在某状况下的产热统计图(黑柱表示产热量),据图表判断他们所处的状况 ( )

A.甲处在安静状态,乙是运动状态

B.甲、乙都处在安静状态

C.甲处在运动状态,乙是安静状态

D.甲、乙都处在运动状态

体育期末考试,小琴在800米长跑测试后,大汗淋漓,有关说法错误的是( )

A.小琴跑步这一生理活动是在神经、激素调节下共同完成的

B.小琴跑步过程中,产热主要来自骨骼肌,皮肤血管舒张以增加体表散热,

C.在闷热的天气里剧烈运动后容易中暑,原因是无法通过汗液蒸发散热

D.小琴体内的产热和散热过程是通过大脑皮层中的体温调节中枢来调节和控制的

用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热能力丧失,但对冷环境的反应(寒战、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果则刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后的两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

当环境温度达到35℃以上时,人体散热主要通过( )

A.皮肤血管扩张,血液散热 B.皮肤血管收缩,血液散热

C.皮肤直接散热 D.汗液蒸发散热

夏季举行马拉松比赛时,赛道上每隔一段距离就会设立喷雾降温设备为运动员降温,防止运动员因体温过高而出现意外。剧烈运动中,运动员体温升高的根本原因是( )

A.呼吸频率加快,导致能量释放多

B.肌肉收缩,舒张的次数过多

C.血液流动速度过快

D.运动员体温比普通人高

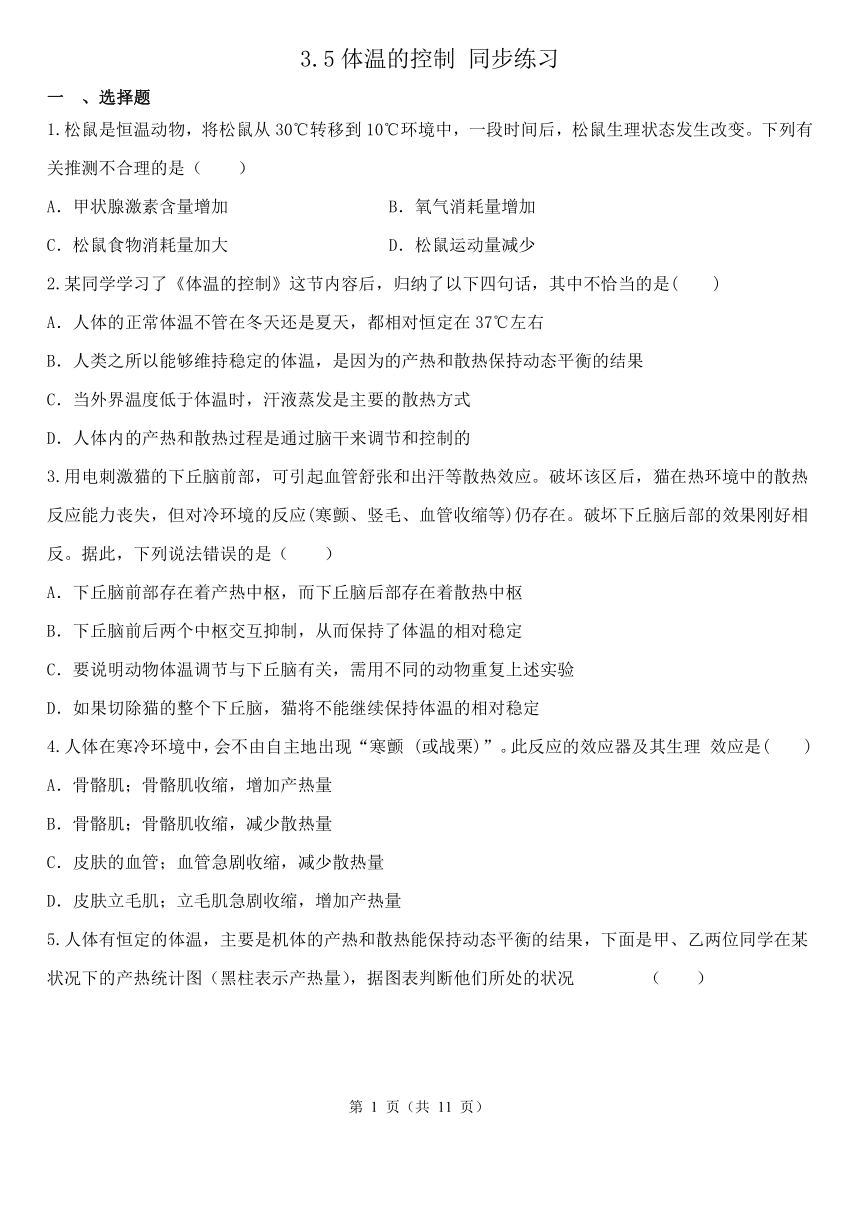

白尾黄鼠是沙漠地区的一种哺乳动物,它在高温环境下体温的昼夜变化如图所示,下列叙述错误的是( )

A.该动物体温在一定范围内波动

B.该动物在6时左右体温达到最低值

C.该动物在6时至9时产热量与散热量相等

D.该动物体温的昼夜变化是对沙漠环境的适应

、填空题

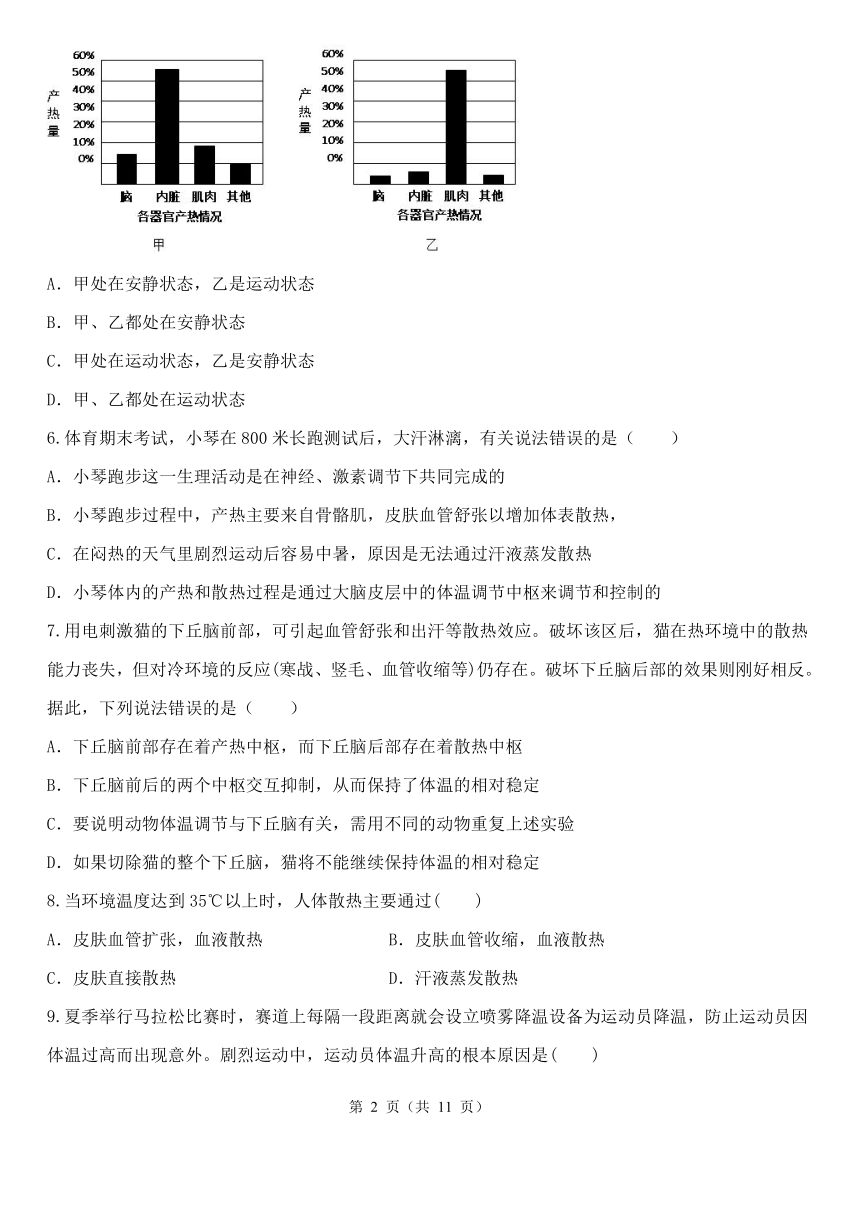

如图为人体皮肤血管在不同环境温度下的舒缩情况。入冬以来冷空气频频来袭,在低温环境中,人体的皮肤血管状态如 (选填“A”或“B”)所示。同时,人体骨骼肌会发生“战栗”以增加 (选填“产热”或“散热”)量。

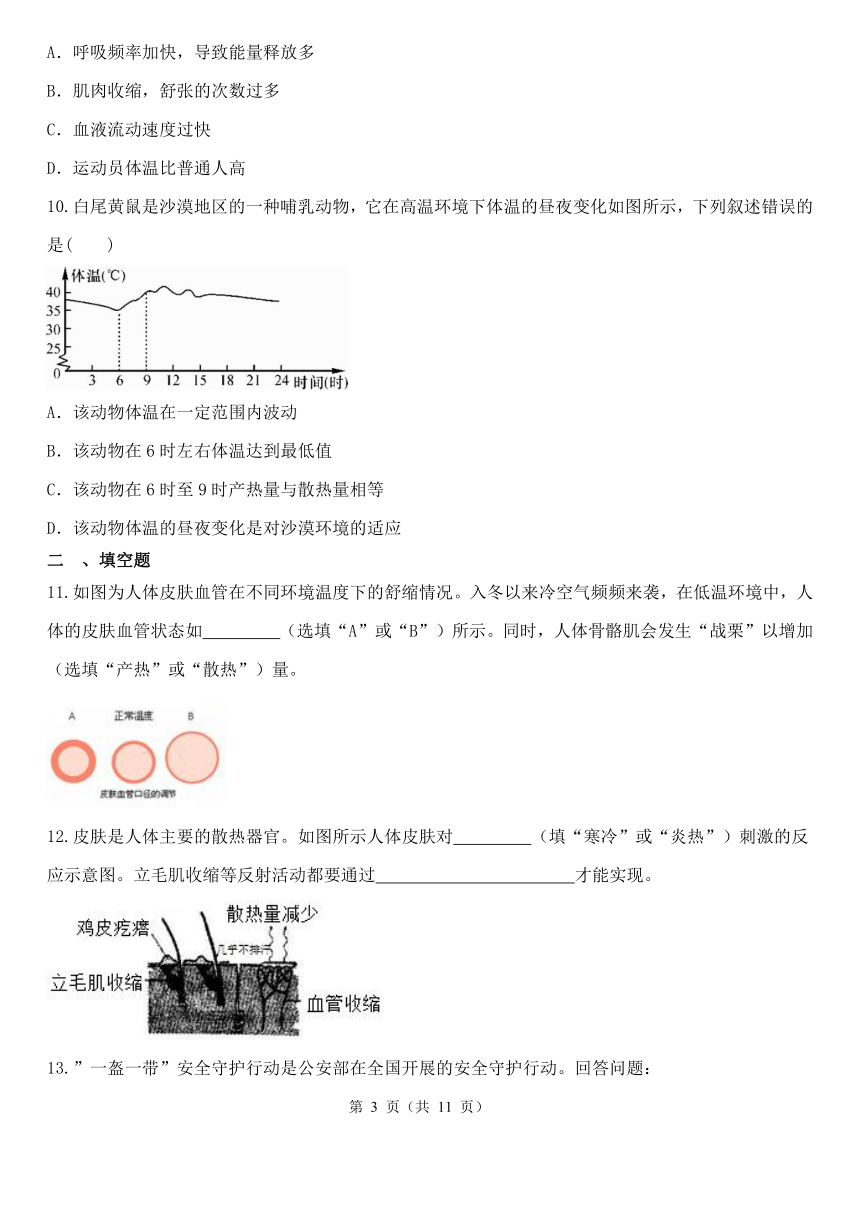

皮肤是人体主要的散热器官。如图所示人体皮肤对 (填“寒冷”或“炎热”)刺激的反应示意图。立毛肌收缩等反射活动都要通过 才能实现。

”一盔一带”安全守护行动是公安部在全国开展的安全守护行动。回答问题:

(1)骑电瓶车者一见红灯亮就捏刹车,这一反射的神经冲动传递的途径是______。

A.眼→传入神经→脊髓→传出神经→眼

B.眼→传入神经→大脑→传出神经→肌肉

C.肌肉→传入神经→脊髓→传出神经→眼

D.眼→传入神经→传出神经→大脑→传出神经→肌肉

(2)某人由于骑行时发生事故,在一个以肌肉为效应器的反射弧中,传出神经受损,其他结构正常,则此反射弧的感受器接受刺激后,将会______。

A.失去感觉但能运动 B.有感觉但不能运动

C.既有感觉又能运动 D.失去感觉也不能运动

(3)某人骑自行车出行时,大汗淋漓,但体温正常,此时他产热的主要器官为 ,体内产热量 (选填”>““<“或”=“)散热量,这是靠体内的 中枢进行调节控制的。人体的生命活动主要受神经系统的调节,神经系统结构和功能的基本单位是 。

、实验探究题

小白鼠是恒温动物,为了探究小白鼠调节体温的器官是否为下丘脑,某校科学兴趣小组制定了以下实验方案:

【实验假设】下丘脑是调节体温的主要中枢。

【材料用具】略

【实验步骤】

①取两只性别与年龄相同的成年小白鼠,并标记为甲、乙。

②用一定的方法破坏甲鼠的下丘脑,乙鼠不作处理作为对照。

③把甲、乙两鼠均置于人工温室内,温室温度为0℃,在相对安静的条件下观察24小时,每隔4小时分别测量一次体温,并做好记录。

(1)若甲鼠体温 ,乙鼠体温保持相对恒定,则假设成立;若甲、乙两鼠体温均保持相对恒定,则假设不成立。

(2)以上实验步骤中还存在两点缺陷,这两点是: 。

、解答题

人体在不同的外界环境中,对热的感觉有不同的程度,散热越困难时往往会感觉到越热,人的热感与气温、相对湿度的关系如图所示。据图判断,在25 ℃和35 ℃时,哪种气温下相对湿度对人体的热感影响较大 并综合运用所学知识对这两种温度时,相对湿度对人体的热感影响情况作出解释。

3.5体温的控制 同步练习答案解析

、选择题

D

【解析】体温调节是指温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水平。

松属是恒温动物,当其进入低温环境时,体内的产热增加;

A.甲状腺激素含量增加有助于产热;故A不符合题意;

B、氧气消耗增加,即呼吸作用增强,有助于产热;故B不符合题意;

C、食物消耗量加大,产热增加;故C不符合题意;

D、松鼠运动量减少,产热减少;故D符合题意;

故答案为:D。

C

【解析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右这是人体通过神经调节和激素调节控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,当外界温度比较低时,主要通过皮肤来散热,在高温环境中,人体主要通过汗液蒸发来散热,C符合题意。

故答案为:C

A

【解析】根据人体的产热和散热平衡知识解题。

解:A.下丘脑前部存在散热中枢,而下丘脑后部存在着产热中枢,故A错误;

B、下丘脑前后两个中枢交互抑制,维持产热和散热的平衡,故B正确;

C、要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验,以防出现偶然性,故C正确;

D、因为下丘脑中具有调节体温的中枢,如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定,故D正确;

故答案为:A.

A

【解析】寒冷时,一是分泌促甲状腺激素释放激素是甲状腺激素释放更多,是机体代谢增加,抗寒能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加;

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤 (或战栗)”。此反应的效应器是骨骼肌,生理效应是增加产热;

故答案为:A.

A

【解析】人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热两个生理过程保持动态平衡的结果。人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能(尤以骨骼肌和肝脏产热为多)。人体在安静时,内脏产热量所占比重最多,约占56%;人体在劳动或运动时,骨骼肌产热量所占比重最多,约占90%。

甲同学内脏产热量最多,说明他处于安静状态;乙同学肌肉产热量最多,说明他处于运动状态。

故答案为:A

D

【解析】人体的生命活动主要受到神经系统的调节,但也受到激素调节的影响。人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。体温的恒定对于人体正常的生命活动至关重要,人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能(尤以骨骼肌和肝脏产热为多)。人体在安静时,内脏产热量所占比重最多,约占56%;人体在劳动或运动时,骨骼肌产热量所占比重最多,约占90%。

A.小琴跑步这一生理活动需要神经系统的调节和控制,但同时也受到肾上腺素和甲状腺激素等的影响,A叙述正确,不符合题意。

B、小琴跑步是人体处于运动时,其热量的来源主要是骨骼肌细胞中有机物的氧化分解,由于产热量增多,皮肤血管会舒张增加血流量,汗液分泌增加,汗液蒸发带走热量,以保证产热量和散热量平衡,维持体温恒定,B叙述正确,不符合题意。

C、在闷热的天气里,人体散热的主要途径是汗液蒸发,如果加上剧烈运动,很容易造成体内过多的热量无法通过汗液散失,C叙述正确,不符合题意。

D、人体内产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的,D叙述错误,符合题意。

故答案为:D

A

【解析】人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。同时,在不同温度环境中人的姿势和行为,特别是人为了保温或降温所采取的措施,如增减衣服等,对体温调节也有一定的作用。

A破坏下丘脑前部,猫的散热能力丧失,产热能够正常,而下丘脑破坏后部,散热正常,产热丧失,所以下丘脑前部存在散热,后部存在产热;

B下丘脑前控制产热,后部控制散热,相互抑制,能够维持体温恒定;

C猫的体温调节是受下丘脑的前和后部控制的,需要得到更加广泛的结论,需要用不同的动物重复实验;

D下丘脑前部和后部分别控制产热和散热,只有产热和散热相同,才能维持体温的稳定,切除下丘脑就无法维持体温恒定。

故答案为:A.

D

【解析】四种散热方式分别是:辐射、传到、对流、蒸发散热。

人体的散热器管主要是皮肤,散热方式有:辐射、传到、对流、蒸发散热。 当环境温度达到35℃以上时,人体散热主要通过汗液蒸发散热。

故答案为:D

A

【解析】根据人体产热与散热的平衡知识解题;着重考虑人体产热的方式。

解:运动员在马拉松比赛中,由于运动剧烈,需要的能量增多,故呼吸作用增强,释放大量的热量,释放的热量一部分储存在ATP中,供给运动之需要,另一部分以热能的形式释放,造成体温升高。

故答案为:A.

C

【解析】根据人体产热与散热的平衡知识解题;

A.通过对图形的分析可知,该动物体温是处于动态的变化过程中的,并在一定范围内处于动态的平衡中;故A正确;

B.据图可知,该动物在6时左右体温达到最低值,故B正确;

C.该动物在6时至9时时,产热量是大于散热量的,故体温处于上升阶段;故C错误;

D.该动物体温的昼夜变化是对沙漠环境的适应,是正确的;故D正确;

故答案为:C。

、填空题

A;产热

【解析】人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热两个生理过程保持动态平衡的结果。调节体温的主要中枢主要在下丘脑,人体的皮肤、粘膜和内脏器官中分布着能感受温度变化的温度感受器。寒冷时,皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,使皮肤的散热量减少。当相当寒冷时,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌也产生非自主战栗,使产热量增加。炎热时,皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液的分泌增加,汗液蒸发带走热,使散热量增加。

图中A为低温时,人体的皮肤血管收缩,以减少血流量,使皮肤的散热量减少。而骨骼肌战栗能够能使产热量增加。B为高温时,人体的皮肤血管舒张,血流量增加,汗液分泌增加带走热。

故答案为:A;产热

寒冷;神经调节和激素调节

【解析】皮肤的主要功能:保护功能、感觉功能、调节体温功能、分泌和排泄功能、吸收功能等。

当人进入寒冷的环境中,从神经调节看,皮肤内的冷觉感受器→传入神经→下丘脑体温调节中枢→传出神经→效应器(皮肤内的血管收缩、立毛肌收缩、汗腺不分泌、骨骼肌战栗);由图所示是人体皮肤对寒冷刺激的反应示意图。立毛肌收缩等反射活动都要通过神经调节和激素调节才能实现。

故答案为:寒冷;神经调节和激素调节

(1)B

(2)B

(3)骨骼肌;=;体温调节;神经元(神经细胞)

【解析】反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

(1)骑车者一见红灯亮就捏刹车,这一反射的神经冲动传递的途径是:眼(感受器)接受灯亮的刺激并产生神经冲动,然后神经冲动由传入神经传导大脑(神经中枢),神经中枢能接受神经冲动,产生新的神经冲动(即作出指令),传出神经再将来自神经中枢的神经冲动传至肌肉(效应器),最后由效应器(肌肉)接受神经冲动并作出相应的反应――捏刹车。故选:B。

(2)只有在反射弧完整的情况下才能完成反射。题中传出神经受损,虽然其他结构正常,但也不能完成反射,即不能运动。但感受器、传入神经、神经中枢、上行的神经纤维和大脑皮层正常,因此能够感觉到疼。故选:B。

(3)人体在剧烈运动时,产热量显著增加,其产热的主要器官是骨骼肌,体温正常,说明体内产热量等于散热量,这个动态平衡的调节过程受人体脑干中的体温调节中枢控制的。神经元又称神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。

、实验探究题

(1)明显减少(或不恒定)

(2)实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。

【解析】主要考查你对 科学研究方法 等考点的理解。

(1)由题意可知,该实验是探究小白鼠调节体温的中枢是否为下丘脑.实验变量是下丘脑,破坏甲鼠的下丘脑作为实验组,乙鼠不做处理作为对照组,若甲鼠体温 明显降低(或不恒定),乙鼠体温保持相对恒定,说明下丘脑与体温调节有关;若甲、乙两鼠体温均保持相对恒定,说明下丘脑与体温调节无关。

(2)实 验设计要严格控制实验条件,排除非实验因素对探究的干扰,使探究具有可信度,保证探究的严谨有效;通过重复实验,或扩大样本,排除其偶然性,提高实验的准 确性.以上实验步骤中还存在两点缺陷,这两点缺陷是实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。故答案为:(1)明显减少(或不恒定);(2)实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。

、解答题

在35 ℃气温下,相对湿度对人的热感影响更大。因为气温为25 ℃时,人体主要靠皮肤直接散热来调节体温,散热快慢取决于皮肤与环境的温差,所以相对湿度对人的热感影响不大。气温为35 ℃时,人体主要靠汗液蒸发来散热,相对湿度越大,汗液蒸发越困难,导致人体散热越困难,所以觉得更热。

【解析】皮肤直接散热的多少,取决于皮肤表面与外界环境之间的温度差;当外界温度等于或超过体表温度,直接散热不能发挥作用时,汗液蒸发成了主要的散热方式;在高温环境中,人体由于未能及时有效地发挥体温调节功能,或因过高的环境温度超过了人体体温调节能力的最大限度,产热多而散热困难,便会出现中暑现象。中暑的表现有体温升高、头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐、出冷汗、面色苍白甚至昏厥等,严重时会危及生命。因此,在炎热季节,应注意做好防暑降温工作;题目中研究 在25 ℃和35 ℃时,哪种气温下相对湿度对人体的热感影响较大 ?

第 1 页(共 1 页)

、选择题

松鼠是恒温动物,将松鼠从30℃转移到10℃环境中,一段时间后,松鼠生理状态发生改变。下列有关推测不合理的是( )

A.甲状腺激素含量增加 B.氧气消耗量增加

C.松鼠食物消耗量加大 D.松鼠运动量减少

某同学学习了《体温的控制》这节内容后,归纳了以下四句话,其中不恰当的是( )

A.人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右

B.人类之所以能够维持稳定的体温,是因为的产热和散热保持动态平衡的结果

C.当外界温度低于体温时,汗液蒸发是主要的散热方式

D.人体内的产热和散热过程是通过脑干来调节和控制的

用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热反应能力丧失,但对冷环境的反应(寒颤、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤 (或战栗)”。此反应的效应器及其生理 效应是( )

A.骨骼肌;骨骼肌收缩,增加产热量

B.骨骼肌;骨骼肌收缩,减少散热量

C.皮肤的血管;血管急剧收缩,减少散热量

D.皮肤立毛肌;立毛肌急剧收缩,增加产热量

人体有恒定的体温,主要是机体的产热和散热能保持动态平衡的结果,下面是甲、乙两位同学在某状况下的产热统计图(黑柱表示产热量),据图表判断他们所处的状况 ( )

A.甲处在安静状态,乙是运动状态

B.甲、乙都处在安静状态

C.甲处在运动状态,乙是安静状态

D.甲、乙都处在运动状态

体育期末考试,小琴在800米长跑测试后,大汗淋漓,有关说法错误的是( )

A.小琴跑步这一生理活动是在神经、激素调节下共同完成的

B.小琴跑步过程中,产热主要来自骨骼肌,皮肤血管舒张以增加体表散热,

C.在闷热的天气里剧烈运动后容易中暑,原因是无法通过汗液蒸发散热

D.小琴体内的产热和散热过程是通过大脑皮层中的体温调节中枢来调节和控制的

用电刺激猫的下丘脑前部,可引起血管舒张和出汗等散热效应。破坏该区后,猫在热环境中的散热能力丧失,但对冷环境的反应(寒战、竖毛、血管收缩等)仍存在。破坏下丘脑后部的效果则刚好相反。据此,下列说法错误的是( )

A.下丘脑前部存在着产热中枢,而下丘脑后部存在着散热中枢

B.下丘脑前后的两个中枢交互抑制,从而保持了体温的相对稳定

C.要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验

D.如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定

当环境温度达到35℃以上时,人体散热主要通过( )

A.皮肤血管扩张,血液散热 B.皮肤血管收缩,血液散热

C.皮肤直接散热 D.汗液蒸发散热

夏季举行马拉松比赛时,赛道上每隔一段距离就会设立喷雾降温设备为运动员降温,防止运动员因体温过高而出现意外。剧烈运动中,运动员体温升高的根本原因是( )

A.呼吸频率加快,导致能量释放多

B.肌肉收缩,舒张的次数过多

C.血液流动速度过快

D.运动员体温比普通人高

白尾黄鼠是沙漠地区的一种哺乳动物,它在高温环境下体温的昼夜变化如图所示,下列叙述错误的是( )

A.该动物体温在一定范围内波动

B.该动物在6时左右体温达到最低值

C.该动物在6时至9时产热量与散热量相等

D.该动物体温的昼夜变化是对沙漠环境的适应

、填空题

如图为人体皮肤血管在不同环境温度下的舒缩情况。入冬以来冷空气频频来袭,在低温环境中,人体的皮肤血管状态如 (选填“A”或“B”)所示。同时,人体骨骼肌会发生“战栗”以增加 (选填“产热”或“散热”)量。

皮肤是人体主要的散热器官。如图所示人体皮肤对 (填“寒冷”或“炎热”)刺激的反应示意图。立毛肌收缩等反射活动都要通过 才能实现。

”一盔一带”安全守护行动是公安部在全国开展的安全守护行动。回答问题:

(1)骑电瓶车者一见红灯亮就捏刹车,这一反射的神经冲动传递的途径是______。

A.眼→传入神经→脊髓→传出神经→眼

B.眼→传入神经→大脑→传出神经→肌肉

C.肌肉→传入神经→脊髓→传出神经→眼

D.眼→传入神经→传出神经→大脑→传出神经→肌肉

(2)某人由于骑行时发生事故,在一个以肌肉为效应器的反射弧中,传出神经受损,其他结构正常,则此反射弧的感受器接受刺激后,将会______。

A.失去感觉但能运动 B.有感觉但不能运动

C.既有感觉又能运动 D.失去感觉也不能运动

(3)某人骑自行车出行时,大汗淋漓,但体温正常,此时他产热的主要器官为 ,体内产热量 (选填”>““<“或”=“)散热量,这是靠体内的 中枢进行调节控制的。人体的生命活动主要受神经系统的调节,神经系统结构和功能的基本单位是 。

、实验探究题

小白鼠是恒温动物,为了探究小白鼠调节体温的器官是否为下丘脑,某校科学兴趣小组制定了以下实验方案:

【实验假设】下丘脑是调节体温的主要中枢。

【材料用具】略

【实验步骤】

①取两只性别与年龄相同的成年小白鼠,并标记为甲、乙。

②用一定的方法破坏甲鼠的下丘脑,乙鼠不作处理作为对照。

③把甲、乙两鼠均置于人工温室内,温室温度为0℃,在相对安静的条件下观察24小时,每隔4小时分别测量一次体温,并做好记录。

(1)若甲鼠体温 ,乙鼠体温保持相对恒定,则假设成立;若甲、乙两鼠体温均保持相对恒定,则假设不成立。

(2)以上实验步骤中还存在两点缺陷,这两点是: 。

、解答题

人体在不同的外界环境中,对热的感觉有不同的程度,散热越困难时往往会感觉到越热,人的热感与气温、相对湿度的关系如图所示。据图判断,在25 ℃和35 ℃时,哪种气温下相对湿度对人体的热感影响较大 并综合运用所学知识对这两种温度时,相对湿度对人体的热感影响情况作出解释。

3.5体温的控制 同步练习答案解析

、选择题

D

【解析】体温调节是指温度感受器接受体内、外环境温度的刺激,通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在相对恒定的水平。

松属是恒温动物,当其进入低温环境时,体内的产热增加;

A.甲状腺激素含量增加有助于产热;故A不符合题意;

B、氧气消耗增加,即呼吸作用增强,有助于产热;故B不符合题意;

C、食物消耗量加大,产热增加;故C不符合题意;

D、松鼠运动量减少,产热减少;故D符合题意;

故答案为:D。

C

【解析】(1)寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定。

(2)炎热环境→皮肤温觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加散热(毛细血管舒张、汗腺分泌增加)→体温维持相对恒定。

人体的正常体温不管在冬天还是夏天,都相对恒定在37℃左右这是人体通过神经调节和激素调节控制人体的产热和散热过程,使人体的产热和散热过程趋于平衡,当外界温度比较低时,主要通过皮肤来散热,在高温环境中,人体主要通过汗液蒸发来散热,C符合题意。

故答案为:C

A

【解析】根据人体的产热和散热平衡知识解题。

解:A.下丘脑前部存在散热中枢,而下丘脑后部存在着产热中枢,故A错误;

B、下丘脑前后两个中枢交互抑制,维持产热和散热的平衡,故B正确;

C、要说明动物体温调节与下丘脑有关,需用不同的动物重复上述实验,以防出现偶然性,故C正确;

D、因为下丘脑中具有调节体温的中枢,如果切除猫的整个下丘脑,猫将不能继续保持体温的相对稳定,故D正确;

故答案为:A.

A

【解析】寒冷时,一是分泌促甲状腺激素释放激素是甲状腺激素释放更多,是机体代谢增加,抗寒能力增强;二是经传出神经支配骨骼肌战栗,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,血流量减少,肾上腺素分泌增加;

人体在寒冷环境中,会不由自主地出现“寒颤 (或战栗)”。此反应的效应器是骨骼肌,生理效应是增加产热;

故答案为:A.

A

【解析】人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热两个生理过程保持动态平衡的结果。人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能(尤以骨骼肌和肝脏产热为多)。人体在安静时,内脏产热量所占比重最多,约占56%;人体在劳动或运动时,骨骼肌产热量所占比重最多,约占90%。

甲同学内脏产热量最多,说明他处于安静状态;乙同学肌肉产热量最多,说明他处于运动状态。

故答案为:A

D

【解析】人体的生命活动主要受到神经系统的调节,但也受到激素调节的影响。人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。体温的恒定对于人体正常的生命活动至关重要,人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能(尤以骨骼肌和肝脏产热为多)。人体在安静时,内脏产热量所占比重最多,约占56%;人体在劳动或运动时,骨骼肌产热量所占比重最多,约占90%。

A.小琴跑步这一生理活动需要神经系统的调节和控制,但同时也受到肾上腺素和甲状腺激素等的影响,A叙述正确,不符合题意。

B、小琴跑步是人体处于运动时,其热量的来源主要是骨骼肌细胞中有机物的氧化分解,由于产热量增多,皮肤血管会舒张增加血流量,汗液分泌增加,汗液蒸发带走热量,以保证产热量和散热量平衡,维持体温恒定,B叙述正确,不符合题意。

C、在闷热的天气里,人体散热的主要途径是汗液蒸发,如果加上剧烈运动,很容易造成体内过多的热量无法通过汗液散失,C叙述正确,不符合题意。

D、人体内产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的,D叙述错误,符合题意。

故答案为:D

A

【解析】人体内的产热和散热过程是通过脑干中的体温调节中枢来调节和控制的。同时,在不同温度环境中人的姿势和行为,特别是人为了保温或降温所采取的措施,如增减衣服等,对体温调节也有一定的作用。

A破坏下丘脑前部,猫的散热能力丧失,产热能够正常,而下丘脑破坏后部,散热正常,产热丧失,所以下丘脑前部存在散热,后部存在产热;

B下丘脑前控制产热,后部控制散热,相互抑制,能够维持体温恒定;

C猫的体温调节是受下丘脑的前和后部控制的,需要得到更加广泛的结论,需要用不同的动物重复实验;

D下丘脑前部和后部分别控制产热和散热,只有产热和散热相同,才能维持体温的稳定,切除下丘脑就无法维持体温恒定。

故答案为:A.

D

【解析】四种散热方式分别是:辐射、传到、对流、蒸发散热。

人体的散热器管主要是皮肤,散热方式有:辐射、传到、对流、蒸发散热。 当环境温度达到35℃以上时,人体散热主要通过汗液蒸发散热。

故答案为:D

A

【解析】根据人体产热与散热的平衡知识解题;着重考虑人体产热的方式。

解:运动员在马拉松比赛中,由于运动剧烈,需要的能量增多,故呼吸作用增强,释放大量的热量,释放的热量一部分储存在ATP中,供给运动之需要,另一部分以热能的形式释放,造成体温升高。

故答案为:A.

C

【解析】根据人体产热与散热的平衡知识解题;

A.通过对图形的分析可知,该动物体温是处于动态的变化过程中的,并在一定范围内处于动态的平衡中;故A正确;

B.据图可知,该动物在6时左右体温达到最低值,故B正确;

C.该动物在6时至9时时,产热量是大于散热量的,故体温处于上升阶段;故C错误;

D.该动物体温的昼夜变化是对沙漠环境的适应,是正确的;故D正确;

故答案为:C。

、填空题

A;产热

【解析】人类之所以能够维持稳定的体温,是因为机体的产热和散热两个生理过程保持动态平衡的结果。调节体温的主要中枢主要在下丘脑,人体的皮肤、粘膜和内脏器官中分布着能感受温度变化的温度感受器。寒冷时,皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,使皮肤的散热量减少。当相当寒冷时,皮肤的立毛肌收缩,骨骼肌也产生非自主战栗,使产热量增加。炎热时,皮肤血管舒张,增加皮肤的血流量,汗液的分泌增加,汗液蒸发带走热,使散热量增加。

图中A为低温时,人体的皮肤血管收缩,以减少血流量,使皮肤的散热量减少。而骨骼肌战栗能够能使产热量增加。B为高温时,人体的皮肤血管舒张,血流量增加,汗液分泌增加带走热。

故答案为:A;产热

寒冷;神经调节和激素调节

【解析】皮肤的主要功能:保护功能、感觉功能、调节体温功能、分泌和排泄功能、吸收功能等。

当人进入寒冷的环境中,从神经调节看,皮肤内的冷觉感受器→传入神经→下丘脑体温调节中枢→传出神经→效应器(皮肤内的血管收缩、立毛肌收缩、汗腺不分泌、骨骼肌战栗);由图所示是人体皮肤对寒冷刺激的反应示意图。立毛肌收缩等反射活动都要通过神经调节和激素调节才能实现。

故答案为:寒冷;神经调节和激素调节

(1)B

(2)B

(3)骨骼肌;=;体温调节;神经元(神经细胞)

【解析】反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

(1)骑车者一见红灯亮就捏刹车,这一反射的神经冲动传递的途径是:眼(感受器)接受灯亮的刺激并产生神经冲动,然后神经冲动由传入神经传导大脑(神经中枢),神经中枢能接受神经冲动,产生新的神经冲动(即作出指令),传出神经再将来自神经中枢的神经冲动传至肌肉(效应器),最后由效应器(肌肉)接受神经冲动并作出相应的反应――捏刹车。故选:B。

(2)只有在反射弧完整的情况下才能完成反射。题中传出神经受损,虽然其他结构正常,但也不能完成反射,即不能运动。但感受器、传入神经、神经中枢、上行的神经纤维和大脑皮层正常,因此能够感觉到疼。故选:B。

(3)人体在剧烈运动时,产热量显著增加,其产热的主要器官是骨骼肌,体温正常,说明体内产热量等于散热量,这个动态平衡的调节过程受人体脑干中的体温调节中枢控制的。神经元又称神经细胞,是神经系统结构和功能的基本单位。

、实验探究题

(1)明显减少(或不恒定)

(2)实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。

【解析】主要考查你对 科学研究方法 等考点的理解。

(1)由题意可知,该实验是探究小白鼠调节体温的中枢是否为下丘脑.实验变量是下丘脑,破坏甲鼠的下丘脑作为实验组,乙鼠不做处理作为对照组,若甲鼠体温 明显降低(或不恒定),乙鼠体温保持相对恒定,说明下丘脑与体温调节有关;若甲、乙两鼠体温均保持相对恒定,说明下丘脑与体温调节无关。

(2)实 验设计要严格控制实验条件,排除非实验因素对探究的干扰,使探究具有可信度,保证探究的严谨有效;通过重复实验,或扩大样本,排除其偶然性,提高实验的准 确性.以上实验步骤中还存在两点缺陷,这两点缺陷是实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。故答案为:(1)明显减少(或不恒定);(2)实验前要先测定甲、乙鼠的体温;要有重复实验,仅用两只小白鼠进行实验有一定的偶然性。

、解答题

在35 ℃气温下,相对湿度对人的热感影响更大。因为气温为25 ℃时,人体主要靠皮肤直接散热来调节体温,散热快慢取决于皮肤与环境的温差,所以相对湿度对人的热感影响不大。气温为35 ℃时,人体主要靠汗液蒸发来散热,相对湿度越大,汗液蒸发越困难,导致人体散热越困难,所以觉得更热。

【解析】皮肤直接散热的多少,取决于皮肤表面与外界环境之间的温度差;当外界温度等于或超过体表温度,直接散热不能发挥作用时,汗液蒸发成了主要的散热方式;在高温环境中,人体由于未能及时有效地发挥体温调节功能,或因过高的环境温度超过了人体体温调节能力的最大限度,产热多而散热困难,便会出现中暑现象。中暑的表现有体温升高、头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐、出冷汗、面色苍白甚至昏厥等,严重时会危及生命。因此,在炎热季节,应注意做好防暑降温工作;题目中研究 在25 ℃和35 ℃时,哪种气温下相对湿度对人体的热感影响较大 ?

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象