22 为中华之崛起而读书 第二课时 课件

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 第二课时 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-23 10:15:33 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

语文 四年级 上册

为中华之崛起而读书

22

第二课时

麻烦 胸怀 屈辱

热闹非凡 左顾右盼

迷惑不解 清晰而坚定

复习导入

自由读第一部分,想一想周恩来读书的原因和其他人相比有什么不同之处?

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

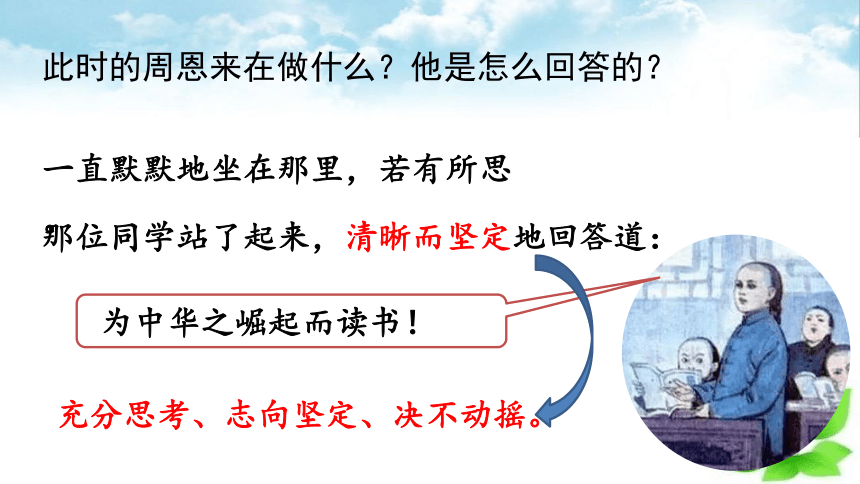

此时的周恩来在做什么?他是怎么回答的?

一直默默地坐在那里,若有所思。

为中华之崛起而读书!

那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

充分思考、志向坚定、决不动摇。

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

魏校长听了周恩来说的话之后有什么反应?

为之一振

振奋、惊喜。

睁大眼睛

写出魏校长被这位同学的话震撼了。

你再说

一遍

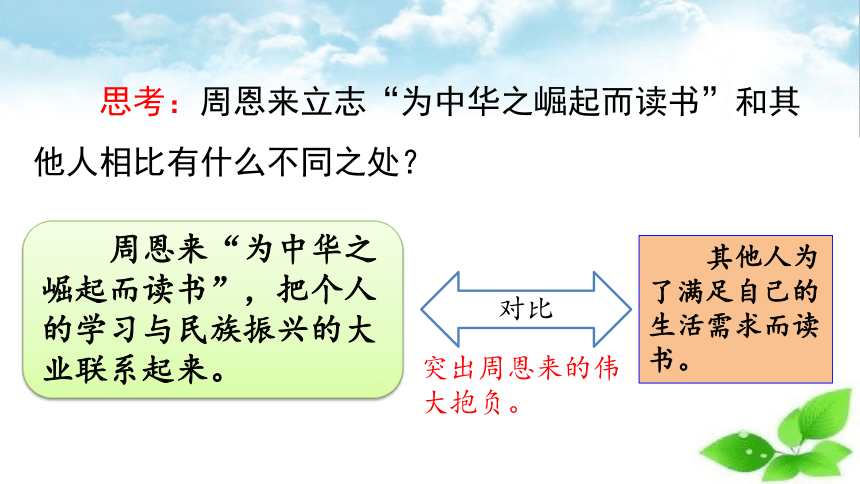

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

对比

突出周恩来的伟大抱负。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华人民和国第一任总理。

这样写有什么好处?

承上启下

设问

设置悬念

有一个令人心情沉重的词语在文中反复出现了几次,是哪个词呢?

中华不振

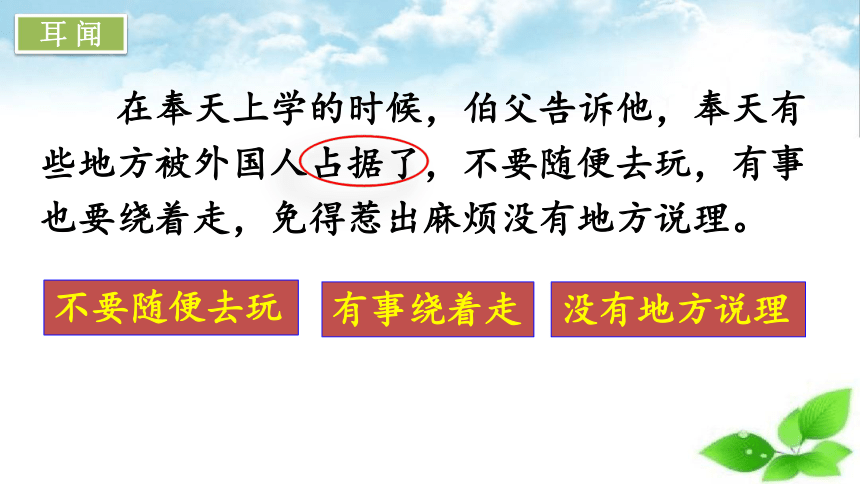

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

不要随便去玩

有事绕着走

没有地方说理

耳 闻

租界:指帝国主义国家通过不平等条约,在中国强行取得的,供其在一定时期使用和管理的地区。如:天津租界地、上海租界地等。

资料补充

《南京条约》的签订

1842年8月,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——中英《南京条约》。

《南京条约》的主要内容有:开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸;割香港岛给英国;赔款2 100万银元;英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议。

相关资料

《马关条约》的签订

1895年春,清政府派李鸿章为议和全权大臣,前往日本马关议和。

经过谈判,双方签订中日《马关条约》,规定:清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在通商口岸开设工厂等。

)

《辛丑条约》的签订

1901年9月,清政府被迫同英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。主要内容有:清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保;清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地;划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住;改总理衙门为外务部,班列六部之前。

周恩来带着疑惑,背着大伯来到了被外国人占据的地方。他看到了什么?明白了什么?

目睹“中华不振”

这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

和别处大不相同

热闹非凡

反衬:别处的冷清与萧条,在中国的土地上,外国人过得舒适、富足,而中国人自己却过得悲惨、贫穷。这一切都是因为“中华不振”。

他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

( )的租界

蛮横无理

面对女人的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

中国巡警

只能劝慰女人

中

华

不

振

训斥女人

围观的中国人

紧握拳头

不敢怎么样

敢怒不敢言

“中华不振”是什么意思?

以前政府腐败,国家不强盛,许多帝国主义国家和我国签订不平等条约。中国不振作,软弱无能。

怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

比喻句,把“这个问题”比作“一团烈火”。

写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

看到这一切,12岁的周恩来有什么感受?

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

··· ···

12岁的周恩来立下“振兴中华”的志向,1917年9月,19岁的周恩来于天津南开中学毕业赴日留学前夕,与几个好友告别,写下了气魄雄伟、热情奔放的七言绝句《大江歌罢掉头东》。

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

拓展延伸

言 志

梁启超在《少年中国说》中写道:今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

课后思考

面对新的国际竞争,新的世界形势,我们应该立下怎样的志向呢?今天的我们又是为什么而读书呢?

眼观世界

中外名人读书故事——雪莱

英国著名浪漫主义诗人雪莱非常喜欢读书,书上的知识丰富了他的想象力,活跃了他的思维,使他看上去永远是那么朝气蓬勃、热情奔放、充满活力。

雪莱总是不停地看书,几乎到了废寝忘食的地步。他吃饭时面前也放着书,一边看一边吃,饭菜常常是冷了热、热了冷,热了好几遍才吃完。他外出散步时也总是手不释卷,经常自言自语地吟诵着名篇和诗文,令同行的朋友为之动容。

雪莱年仅29岁便死于海难,他短暂的一生却留给后世无数

宝贵的文学财富,他的抒情诗成为文学史上不朽的杰作。

本文主要写少年周恩来目睹了中国人在租界受到洋人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

主旨归纳

阅读关于写周恩来总理故事的书,从而进一步了解伟人。

将你所了解的周恩来总理的故事用讲故事、写文章、编短剧、办手抄本等形式,展示学习的收获。

课后作业

语文 四年级 上册

为中华之崛起而读书

22

第二课时

麻烦 胸怀 屈辱

热闹非凡 左顾右盼

迷惑不解 清晰而坚定

复习导入

自由读第一部分,想一想周恩来读书的原因和其他人相比有什么不同之处?

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

此时的周恩来在做什么?他是怎么回答的?

一直默默地坐在那里,若有所思。

为中华之崛起而读书!

那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

充分思考、志向坚定、决不动摇。

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

魏校长听了周恩来说的话之后有什么反应?

为之一振

振奋、惊喜。

睁大眼睛

写出魏校长被这位同学的话震撼了。

你再说

一遍

周恩来“为中华之崛起而读书”,把个人的学习与民族振兴的大业联系起来。

思考:周恩来立志“为中华之崛起而读书”和其他人相比有什么不同之处?

其他人为了满足自己的生活需求而读书。

对比

突出周恩来的伟大抱负。

这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华人民和国第一任总理。

这样写有什么好处?

承上启下

设问

设置悬念

有一个令人心情沉重的词语在文中反复出现了几次,是哪个词呢?

中华不振

在奉天上学的时候,伯父告诉他,奉天有些地方被外国人占据了,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

不要随便去玩

有事绕着走

没有地方说理

耳 闻

租界:指帝国主义国家通过不平等条约,在中国强行取得的,供其在一定时期使用和管理的地区。如:天津租界地、上海租界地等。

资料补充

《南京条约》的签订

1842年8月,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——中英《南京条约》。

《南京条约》的主要内容有:开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸;割香港岛给英国;赔款2 100万银元;英商进出口货物应纳税款,必须经过双方协议。

相关资料

《马关条约》的签订

1895年春,清政府派李鸿章为议和全权大臣,前往日本马关议和。

经过谈判,双方签订中日《马关条约》,规定:清政府割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日本兵费白银2亿两;开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在通商口岸开设工厂等。

)

《辛丑条约》的签订

1901年9月,清政府被迫同英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国,签订了丧权辱国的《辛丑条约》。主要内容有:清政府赔款白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保;清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动;清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地;划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住;改总理衙门为外务部,班列六部之前。

周恩来带着疑惑,背着大伯来到了被外国人占据的地方。他看到了什么?明白了什么?

目睹“中华不振”

这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是外国人。

和别处大不相同

热闹非凡

反衬:别处的冷清与萧条,在中国的土地上,外国人过得舒适、富足,而中国人自己却过得悲惨、贫穷。这一切都是因为“中华不振”。

他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人。谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

( )的租界

蛮横无理

面对女人的哭诉,中国巡警是怎样做的?围观的中国人是如何做的?为什么会这样?

中国巡警

只能劝慰女人

中

华

不

振

训斥女人

围观的中国人

紧握拳头

不敢怎么样

敢怒不敢言

“中华不振”是什么意思?

以前政府腐败,国家不强盛,许多帝国主义国家和我国签订不平等条约。中国不振作,软弱无能。

怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。

比喻句,把“这个问题”比作“一团烈火”。

写出了周恩来忧国忧民,胸怀天下。

看到这一切,12岁的周恩来有什么感受?

“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情让周恩来难以忘怀。想一想少年时期的周恩来是一个怎样的孩子?

爱问问题

好奇心强

关心国家大事

热爱祖国

··· ···

12岁的周恩来立下“振兴中华”的志向,1917年9月,19岁的周恩来于天津南开中学毕业赴日留学前夕,与几个好友告别,写下了气魄雄伟、热情奔放的七言绝句《大江歌罢掉头东》。

大江歌罢掉头东

周恩来

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

拓展延伸

言 志

梁启超在《少年中国说》中写道:今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。

课后思考

面对新的国际竞争,新的世界形势,我们应该立下怎样的志向呢?今天的我们又是为什么而读书呢?

眼观世界

中外名人读书故事——雪莱

英国著名浪漫主义诗人雪莱非常喜欢读书,书上的知识丰富了他的想象力,活跃了他的思维,使他看上去永远是那么朝气蓬勃、热情奔放、充满活力。

雪莱总是不停地看书,几乎到了废寝忘食的地步。他吃饭时面前也放着书,一边看一边吃,饭菜常常是冷了热、热了冷,热了好几遍才吃完。他外出散步时也总是手不释卷,经常自言自语地吟诵着名篇和诗文,令同行的朋友为之动容。

雪莱年仅29岁便死于海难,他短暂的一生却留给后世无数

宝贵的文学财富,他的抒情诗成为文学史上不朽的杰作。

本文主要写少年周恩来目睹了中国人在租界受到洋人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

主旨归纳

阅读关于写周恩来总理故事的书,从而进一步了解伟人。

将你所了解的周恩来总理的故事用讲故事、写文章、编短剧、办手抄本等形式,展示学习的收获。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地