【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子的政治思想》(126张)

文档属性

| 名称 | 【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子的政治思想》(126张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 881.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-14 13:15:38 | ||

图片预览

文档简介

(共127张PPT)

孟子的政治思想

1、宣传王道,反对霸道。孟子认为“仁者无敌”,得国与得天下不能同日而语。

2、王道的推行有赖于君王的仁义之心。有仁心,推行王道就没问题了。君王不推行“仁政”,非不能也,是不为也。实施“仁政”首先要让百姓安居乐业。

3、民贵君轻的民本主义思想。“民为贵,社稷次之,君为轻。”“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。

4、礼义教化的重要性。“教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《滕文公上》)

一、“王道”理想

1、王霸之辩

2、王政气象

二、仁而王

1、得民者得天下

2、得天下以仁

3、先圣后王的窘迫

4、即圣即王

5、理想的“亵渎”

孟子的政治思想

一、王道:王霸之辩

公孙丑上3 P68

尽心上13 P276

孟子将霸、王作为两条对比鲜明的政治方略和统一天下的途径提出来,这是他的理论创建。

王指统一的君王;

霸指诸侯扮演王的角色。

一、王道:王霸之辩

王与霸早在春秋时期就提出来了,孔子、墨子都用过王、霸的概念。在孟子之前,王与霸并没有明显的对立,只是在政治上有所区分。王与霸都是被肯定的,没有政治路线的含义。孟子最先把王与霸作为不同的政治路线而使用,他使王、霸作为统一天下的不同方法衍变成两种对立的政治路线和治国原则。

一、王道:王霸之辩

王道与霸道的根本区别?

答:王道以德得民,霸道以力制民。

因此王者之民诚心拥护,霸者之民口服心不服。

一、王道:王霸之辩

孟子崇王抑霸,他要求君王在位者以德行政。对于霸者,他则不敢苟同。

五霸者,三王之罪人也。(告子下27)

公孙丑问曰:“夫子当路于齐,管仲、晏子之功,可复许乎?” (公孙丑上1)

一、王道:王霸之辩

但是孟子没有明确地否定霸道,为什么?

他所认识的几个霸主还多少顾及一些百姓的死活,还假借着仁义之名。如果由“霸”再发展下去,赤裸裸地为了自己的权力,为了土地陷人民于水火,就是暴政,应坚决推翻。

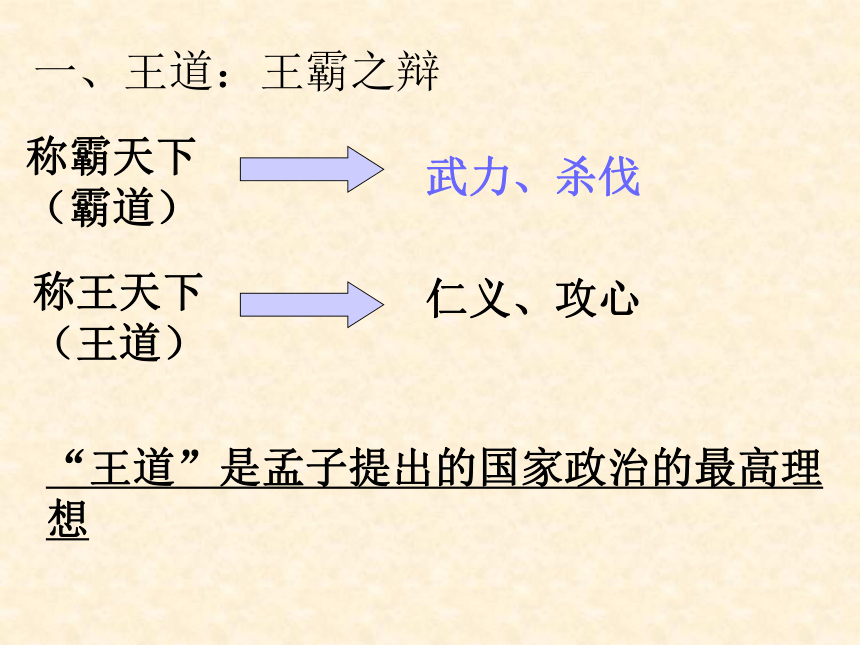

称王天下(王道)

称霸天下(霸道)

武力、杀伐

仁义、攻心

“王道”是孟子提出的国家政治的最高理想

一、王道:王霸之辩

一、王道:王政气象

孟子的思想里,有三种政治:王政、霸政和暴政。君王亦有三:圣王、霸主和暴君。

圣王:尧舜禹汤文武周公

霸主:齐桓公等春秋五霸

暴君:夏桀、商纣等

一、王道:王政气象

那么,圣王的王道究竟是怎么一种政治呢?

透过孟子的言语,我们能了解到王道曾在孟子前的遥远时代存在过。

尧舜禹:滕文公上4,万章上4

周文王:梁惠王下、离娄下,尽心上、下

文王:《诗经 大雅 灵台》“经始灵台,经之营之,庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。王在灵囿,麀鹿攸伏,麀鹿濯濯,白鸟鹤鹤。王在灵沼、於牣鱼跃。”(梁惠王上2)

一、王道:王政气象

《尚书 康诰》周公训诫康叔“唯乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏,庸庸,祗祗,威威显民,用肇造成我区夏,越我一二邦以修我西土。”

《尚书 无逸》“文王卑服,即康功田功,徽柔懿恭,怀保小民,惠鲜鳏寡,自朝至于日中昃,不遑暇食,用咸和万民。”

一、王道:王政气象

但是,孟子对圣王的圣迹也作了夸大,甚至于添枝加叶。

尧舜禹→禅让

《古本竹书纪年》、《韩非子 说疑篇》、《山海经 海内南经》三王之间的更替不是禅让,而是逼、放、囚等武力夺权称帝。

《尚书 武成》叙述周武王伐纣曾说当时战斗惨烈,血流漂杵,孟子说“尽信《书》则不如无《书》”(尽心下3)

一、王道:王政气象

孟子的王道理想渊源于他对前代社会发展的认同,战国之前确实出现过比较好的政治局面,孟子认同于古老的社会文化,把它们融入到自己的政治思想之中,同时又对“圣迹”进行了加工取舍,以增加自己学说的权威性、合理性。

一、王道:王政气象

这种汲取古人智慧的王政理想的主要内容是什么?

一、王者之君道德高尚,仁德兼覆天下,爱心遍施万民,兢兢业业,躬亲政事。

二、宽政裕民,轻徭薄税,利民生产,导民趋善,慎用刑罚。

三、吊民伐罪。安国人徕远人,以正义之师伐无道,救天下之人于水火。

王道

1、法先王:效法先王(禹、汤、文、武、成王、周公)的王道统治政治。君臣、父子、兄弟之义,等级分明

2、尊贤任能

3、实行仁政(以仁义治国是孟子政治思想的核心)

为什么对百姓实行仁政?

民为贵,社稷次之,君为轻。(民本思想)

得民心者得天下

二、仁而王:得民心者得天下

孟子说:诸侯之宝三:土地,人民,政事(尽心下74)

无土地则无以立国,无人民则无以存国,无政事则无以治国。

土地、人民、政事三者孰为最重?

“孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”(尽心下60)

二、仁而王:得民心者得天下

在君主、土地之神和人民之间,对于国家存亡而言,人民最重要。诸侯君主如果危害国家的生存,可以改立;土神谷神如果不灵验,可以变更,唯有得到民众的拥护才能当上天子、诸侯,否则,一切无从谈起。

孟子的思想坚定而明确:在君主、社稷和国家事务中,人民是第一位的。

二、仁而王:得民心者得天下

历史的经验证明了这一道理:““桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣”(离娄上9)

现实的政治和军事斗争经验也证明了这一道理:“天时不如地利......”(公孙丑下10)

战争是政治的集中表现,军事活动是政治矛盾的充分体现。战争的胜负起决定作用的不在于气候、地形和防御工事,而在于“人和”。

二、仁而王:得民心者得天下

赵岐解释“人和”为“得民心之所和乐”,朱熹解作“民心之和”,杨伯峻解作“人心所向,内部团结”

人和就是民心所向,上下认同。

人民才是天下治平,国家兴亡的根本保证。因此,争取民众的拥护,依靠人民、赢得民心就是政治的根本,是君主帝王取得政权、治理天下的出发点。

二、仁而王:得民心者得天下

圣王之为圣王,就在于他们紧紧抓住了人民,得到了人民的支持,所谓“王者之民皞皞如也”。

当今要想富国强邦也必须依靠人民,得到人民的拥护。

决定统治者统治地 位的政治基础是民心的向背,民心归服是统一天下的决定性因素

“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。”

(离娄上)

二、仁而王:得天下以仁

得天下的关键在于得到人民的支持,而得到人民支持的关键在于得到人民的心。

怎么得到人民的心呢? 离娄上9

关键在于他们所希望和欲求的替他们积聚起来,他们不希望和厌恶的不要强加于他们。分析起来有三层意思:

(一)、以推己及人之心待民。

二、仁而王:得天下以仁

(一)、以推己及人之心待民。

孟子说“所欲与之聚之,所恶勿施尔也”,这与孔子的“己所不欲勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”思想一致,之所以能够“所欲与之聚之”,其根本原因在于由己而想到他人,从而尊重他人的欲望和要求,这就是仁,就是仁爱之心。

二、仁而王:得天下以仁

(二)、以不忍人之心待民。

再进一步,在于有“恻隐之心”和“不忍人之心”。孟子说“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政”,即由于自己的同情、怜悯和不忍心他人受苦折磨的意志动机,从而身居君位而尊重百姓的喜好,尽量满足民众本性喜好所产生的自然要求这就是以仁待民。

二、仁而王:得天下以仁

(三)、以仁政而非暴政管理人民。

满足人们起码的物质生活要求,不是陷人民于水火之中。给予百姓产业、食物,有节制地取之于民,有限度地役使人民,使百姓饱食暖衣,安居乐业,在此基础上教导人们,使人们知道忠孝礼义,在一定的物质、精神满足之上,与民同乐,这就是把仁爱精神贯穿于管理百姓之中。

二、仁而王:得天下以仁

孟子明确地说“民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤、武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。”(离娄上9)

孟子还说三代得天下在于仁:“三代之得天下也以仁,其失天下也以不仁。”(离娄上3)

仁民

保民.养民

2、教民

3、与民同乐

制民产

使民以时

轻刑薄税

孝悌忠信

物质

精神

二、仁而王:先圣后王的窘迫

既然以仁爱之心行仁爱之政是得民心,那么,王天下的先决条件就是君王、诸侯及其他在位者必须是具有仁心、仁德之人。

孟子说“是以惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶于众也。”(离娄上1)

尧舜禹汤文武周公正是以自己所具备的仁德和高尚,善良的德行成就了王业。这是从孔子开始到孟子发扬的“内圣外王”的政治

二、仁而王:先圣后王的窘迫

理想模式:先圣后王,内圣外王。

然而,现实中的诸王却没有先王那样高尚的德行,他们小德或无德,却也追求统一天下,以孟子的圣王逻辑而言,是几乎不可能实现的。

孟子却只能对着这样一群君主宣传自己的主张,希冀有一天靠着他们之中的某一位实现王道的理想。

二、仁而王:先圣后王的窘迫

一方面,理论上要求圣与王的统一、协调,内圣外王,先圣后王;另一方面,现实大量存在的是未圣而图王的国君。他们拥有权力、土地和人民,只有他们具备进一步向王发展的基本条件。但是由于圣与王的分裂,他们不是以德为王,而是以力为王。因此,这是一个理想与现实的矛盾。

二、仁而王:先圣后王的窘迫

孟子在理论上作了变通。他借助“性善”论把“圣”搬到了人间,从少数人专有之品变为所有人的共享物。这是孟子对儒家思想的一个极其重大的发展,同时也是我们理解和把握孟子王道仁政的一个关节点。

二、仁而王:即圣即王

性善论除了是孟子深入探求善的根据的产物,也是他对儒家“内圣外王”学说充实发展的产物,是他为了现实政治的需要而对论论做出适当变化的产物。

性善论认为人人固有仁义礼智善德的萌芽。这说明“圣”对于每个人来说,同时对于每个在位者来说不仅是可望的,还是可及的。

二、仁而王:即圣即王

即每个人,每个在位者由于其本性和内在本质的缘故都是可能成为圣人的,从而孟子发出“圣人与我同类者”,“圣人先得我心之所同然耳”“人人皆可以为尧舜”这样的话语。

对于一个普通人来说,从固有的善端出发,尽心知性是德性发展人格提高的过程;对于一个立志有为于天下的在位者和诸侯而言,这个过程不仅是一个品德提高

二、仁而王:即圣即王

的过程,同时也是一个治理国家、管理万民、实现王道的过程。

因此,同样是圣与王的协调发展,跟孔子相比,孟子的理论就不是等到国王成了圣人然后才去推行和实现王道,而是在逐渐成圣德过程中,在扩充内在善端的同时成就王业。圣的同时也就是王的过程,也就是说,即圣即王。这是孟子对儒家圣王理论的一个改造和发展。

二、仁而王:即圣即王

孟子在承认各国君主地位的合理性的前提下,以他们为对象,宣传他的动态的“圣王”说,启发和引导他们发挥本心、认识本性,从端倪开始去实现王道的远大目标。孟子现时的主要任务就是怎么把理论与实践、理想与现实结合起来,怎么让最广大的人们理解和接受他的理论。

二、仁而王:即圣即王

按照性善论来说,仁政是人人可为、能为的,因为“无恻隐之心,非人也”,只要能扩充善端,就完全能够保四海、王天下。所谓“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。”

孟子与齐宣王的对话,把这个道理说得很透彻。(梁惠王上7)

二、仁而王:即圣即王

对于每一位在位者来说,仁政、王天下不是如挟泰山、越北海这样无法做到的事情,而是如为长者折枝这样举手可得的事情。问题不在于能不能做,而在于做不做。只要每一个在位者善于推己之所为,都可以王天下。

那么,君王大人们还有什么犹豫的呢?王天下的伟大宏图竟是从每个人内心固有善端、良心出发的。人们所要做的从根本意义上不过是善于推己所为,由己及人,扩充善端而已,伟大的王道仁政是这样的平易近人,亲切随和。

二、仁而王:理想的“亵渎”

从理论上讲,王道理想是完美的社会理想,君民同乐、君慈民敬、上下认同、德化流行。从本质上讲,它只能在我们的身后,在遥远的未来,绝不可能在当时那样一个纷乱争夺、烽烟四起的社会实现。

从实现王道的主体君王诸侯自身而言,君王圣人般的思想境界和德行操守是这一过程的保证和前提条件。在孔子、孟子的描

二、仁而王:理想的“亵渎”

描述中,曾经实践了王道的古代圣王们个个都是圣人,具有感人化物的德行,他们是五百年才出现一个的罕见之人。

孟子却认为,王道在当今就可以实现,只要各国的君王们扩充善端,发政施仁,就能够实现使天下万民普享恩泽的王道社会。他抓住一点:仁政,或者说仁政的可能性。但细究,实现王道的主体认定有些草率。

二、仁而王:理想的“亵渎”

梁惠王终日想着扩大土地、积敛财富。他驱使百姓,不管民众的死活,厩有肥马,庖有肥肉,野有饿莩而不知开仓放梁,赈济百姓。像梁惠王、齐宣王这样毫无恻隐之心的人能依靠他们去实现王道吗?因此,不能不说孟子把圣王降格了,把王道降低了。从本质上讲,它是理想与现实矛盾的产物。

二、仁而王:理想的“亵渎”

这一矛盾的心情在孟子的言语中清楚地表现出来。他一方面不厌其烦地劝说和开导齐宣王、梁惠王之流扩充本心、仁爱他人、体恤百姓。他甚至认为,君主们即使有“爱财”“好色”的毛病也不要紧,只要能够“与民同之”就行了。另一方面,他又以极端崇拜的心情连篇累牍地记述尧舜禹汤等圣王们的美德圣迹。

孟子的政治思想

三、民本主义思想

1、推恩爱民

2、“人道主义”

3、”重民“的民本主义

四、礼义教化

三、民本主义思想:推恩爱民

仁政的关键就是要保障人民起码的生活,保障民众的生存,仁政是怜民、惜民、惠民、宽民和生民之政。

首先,孟子把仁政归结为一个“推恩”的过程。即由发生于个人身上的血亲之“爱”推而广之,及于邻里,乡人,国人和天下所有的人。因为类的认同,推己及人,这就是推恩,就是仁政。

三、民本主义思想:推恩爱民

孟子要求君王“与民同之”,“与民同乐”才是最大的乐。国王好色、好货但只要由此想到天下人民,使他们“内无怨女,外无旷夫”,好色好货不为过。

孟子仁政的很多措施出于国家治理等行政的考虑,但其深层次的考虑和思路则在于内在的仁爱、爱民精神。

三、民本主义思想:推恩爱民

其次,孟子坚决反对残暴之政。这成为仁政的一个根本原则。他认为,作为一个仁君,一个志于仁政的国王,在规定人民产业的时候关键是要做到使民“仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。”因此,他主张省刑罚,薄税敛,不违农时,劝民以桑。

三、民本主义思想:推恩爱民

他对置民众死活不顾的国君深恶痛绝,并且明确反对无辜杀人,坚决斥责置人民于死地的行为,反对兼并扩张、攻城掠地的战争。其中一个重要原因就是战争首先造成千万人民的死亡。

“争地以战,杀人盈野,争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死。”(离娄上14)

三、民本主义思想:人道主义

孟子的仁政王道思想包含着人道主义思想。

人道主义有广义和狭义之分。

就狭义讲,它指一种时代思潮和理论,以人的本质、使命、地位、价值和个性发展等为内容、作为时代的思潮和理论,形成于15世纪西方资产阶级文艺复兴运动中。

三、民本主义思想:人道主义

就广义讲,人道主义指把人看成是最高价值并保护人的自由和全面发展的观点,进而指一种精神和原则,即人道主义精神和原则,对立物是神道主义和兽道主义。

人道主义的本质内涵是人类意识的认同和人的价值的尊重。它要求人类的每一个成员在一切活动中把他人当做人来对待。具体表现就是善意、同情、信任、正直、真诚、自尊、他尊、互助、救死扶伤、反对

三、民本主义思想:人道主义

战争等。这种精神和原则伴随着人类结束荒蛮进入文明而产生和发展,随着文明水平的不断提高而为人们接受,并保障和促进人类社会向着更文明的程度发展。

我们说仁政王道中浸透着人道主义思想,仁义君子从自身的善心出发,推己及人,亲亲仁民,这样的人格认同和类意识的承认就是人道精神。

三、民本主义思想:人道主义

进一步说,孟子不是把民众当做饥欲食、渴欲饮的无意识主体,也不是当做为君主效力的工具,而是主张对民众进行道德教化,提高他们的素质,这是对民众的价值的承认。另外,孟子以人民生活为重,强调保障民众衣食生活,反对战争,反对杀戮,这是典型的人道主义精神。

三、民本主义思想:重民的民本主义

“重民”是孟子仁政方略的基本精神之一,同时也是它的特色之一。

中国的政治思想家们很早就认识到了民众在历史发展、国家事务中的重要性,提出了诸如“保民”等的思想观点。从西周初年周公的“天衿于民,民之所欲,天必从之”(尚书 太誓),"用康保民"“敬德保民”到春秋时期季梁的“夫民,神之主也”(左传 桓公六年),再到孔子的富民、惠民、教民等都

三、民本主义思想:重民的民本主义

说明这一点。孟子的重民思想是对前任思想的总结和重大发展,他从历史的兴衰中认识到人民的决定性作用,并进而将人民的拥护、人心的向背作为他全部政治哲学的核心问题。

三、民本主义思想:重民的民本主义

当然,我们应该尽可能实事求是评价孟子的重民思想,不能曲解:

1、民本主义VS民主主义

有人认为孟子的重民思想里包含有民主思想,其实,把孟子的思想归为“民本”比较贴切。民本是民为国本,民唯邦本,人民大众是国家政治的根本基础。这是一种对人民大众在国家事务中的重要作用的认识。

三、民本主义思想:重民的民本主义

民主作为一种思想体系,其根本思想是人民主权论。作为一种国家政权形式,其特点是公民参与国家的管理和决策,实行对政府的有效监督。公民在法律面前平等,个人享有一定的自由和权利。

民本与民主有着本质区别。民本只是承认人民是国家的基础,却不是国家的主人,国家的主人只能是君主。民本丝毫没有要求人民参与国家的决策和管理,而只是

三、民本主义思想:重民的民本主义

要求人民在得到君主国王的实惠和爱心后竭尽全力地支持他。

国君进贤,如不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。(梁惠王下7)

三、民本主义思想:重民的民本主义

1)、这是为了慎重选拔人才而采取的一种广泛听取各方面意见的工作方法。

2)、征求意见的过程中,国人的意见虽有某种决定性的作用,但最后由君主个人作出决定。

3)、孟子说“然后可以为民父母”,君主和民众之间是“父母”与“子女”的关系。

三、民本主义思想:重民的民本主义

2、“民贵君轻”思想VS非君思想

孟子与其他儒家思想家一样从来都是尊君主义者。他强调君臣之义,提倡孝悌忠信,并咒骂唯我主义的杨朱是“无君”的禽兽,这些都充分说明他的君权思想。孟子主张可以杀君、罢君。但这是有条件的,他不反对君主制度,仅反对具体的君主。

四、礼义教化

孟子主张在人民生活有了保证的基础上对他们进行仁义道德和孝悌规则的教育。

他说,人民生活有了着落,就要“设为庠、序、学、校以教之。庠者,养也;校者,教也;序者,射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。人伦明于上,小民亲于下。”(滕文公上3)

设立庠序学校的目的是“申之以孝悌之义”,

四、礼义教化

最后做到“颁白者不负戴于道路矣”。

孟子的教化思想基本内容是,初步解决了民众的衣食问题之后兴办中央和地方、国都与乡遂等各级各类学校,组织子弟进行道德教育。通过灌输,使百姓了解父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友等人伦的准则、规范,并自觉遵守。

四、礼义教化

孟子提出“五伦”,父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信。五伦基本上涵盖了中国古代社会的人际关系。具体来说,五伦又可以分为自然血缘的人伦、社会的人伦和政治的人伦。君臣关系是国家出现、政府产生之后才出现的上下政治等级隶属关系,因而是政治性的人伦关系,其余四者则为自然血缘和社会性的人伦。孟子把它们作为道德行为规范要求人们去学习、去遵守。

四、礼义教化

在教化上孟子反复强调的有两点:第一,君子士人要起表率作用。在各级各类学校中,君子士人们的大学教育先行一步。他们应该成为庶民的表率。所谓“人伦明于上,小民亲于下”,第二,道德教育应不妨碍和影响农业生产。在农活闲暇时集中青壮年进行道德教育,使他们做到出入事父敬长。

四、礼义教化

孟子认为,庶民百姓在生活保障、道德水平提高的情况下,是会有惊人的认同感和主动性的。在这样的基础上,导民从善是轻而易举的。

孟子特别反对有些君主不去解决民众的实际问题,不去对他们进行教育,而只是等到百姓犯了罪才去用刑罚处理他们。他认为,这是在陷害百姓,是与仁政背道而驰的。

四、礼义教化

“仁言不如仁声之入人深也,善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心。”(尽心上14)

孟子渴望的是古圣王那样的德化流行,而教化正是在一定条件下达到这一境界的最好方法。道德教化是仁政的一个基本原则,这是孔子“德政”的一个翻版。

孟子仁政与孔子德政思想的异同

孔孟的治道观可以用“为政以德”和“发政施仁”来表示,前者简称为“德政”,后者简称为“仁政”,德政和仁政的目标都是重建社会伦理秩序。

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之途,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之?(梁惠王上1.7)

孟子仁政与孔子德政思想的异同

社会伦理秩序的建构和稳定不能靠外在强制,只有在人们自觉的内在道德意识的驱动下养成的、自觉自发的习惯才可靠。

在位者的德行是全社会道德意识自觉和伦理行为规范养成的价值之源。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孔子讲“君君、臣臣、父父、子子”,讲“正名”,孟子讲不“遗其亲”,不“后其君”,讲“尧舜之道,孝悌而已矣”,《中庸》以君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友五伦为“天下之达道”。朱熹解释“达道”为“天下古今所共由之路”,“共由之路”是共同的存在方式。在儒家理念中,五伦是每个人共同的存在方式,从个人到家、国、天下,离开这五种伦理关系都不能生存。因此社会伦理秩序的建构就是孔孟儒家治道的根本原则。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孔子通过两种为政方式效果的比较,说明了“道之以德”的意义。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

孟子通过“王霸之辩”的比较,说明了“以德服人”的意义。

以力服人者,非心服也,以德服人者,中心悦而诚服也。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孟子和孔子一样强调国君的德行对于为政的优先性和关键性作用,深信“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正,一正君而国定矣”(离娄上4.20)。

虽然孔孟思想都体现着“德”的原则,但是他们所注重的仁德的具体内涵却是不同的,在为政目标和方法上都体现着差异。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

在为政方法上,孔子强调一个“正”字,他说“政者,正也。”,其主要表现在“正名”和“正己”两个层面。“正名”是对社会规范的明确恪守,即明确社会秩序中不同角色的伦理规范和行为准则,同时按“名”的标准和要求选择、规范处在相应名位中的人及行为。“正名”近似于现代所谓的制度化、规范化,在孔子这里是“齐之以礼”的方法。孔子认为为政的第一步是“正名”,但要实现正名的目标,为政者先要正己。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

孔子正名、正己的根据和标准是礼,所以“道之以德”和“齐之以礼”是一致的,相辅相成的。“正名”“正己”都要求为政者率先模范地遵循礼的规范。他把仁德具体化为可操作性的非礼勿听、非礼勿视、非礼勿言、非礼勿动,而且相信,“一日克己复礼,天下归仁焉”。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

孟子最为看重的为政之德是“居仁由义”,“仁,人心也,义,人路也”,“居仁由义,大人之事备矣”。(尽心上7.33)居仁由义在政治活动中的表现就是“发政施仁”,即保障老百姓的利益,让他们“不饥不寒”,“养生丧死无憾”。民众因为没有基本的生产生活资料而做出违法的事情来,是当政者的过错造成的,如果因此惩罚百姓,就是“罔民”,这样对民众不公。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

在为政目标上,孔子德政的目标是“有耻且格”。如果名不正,民就会“无所措手足”。孟子仁政的目标是使民“养生丧死无憾”“思天下之民匹夫匹妇与被尧舜之泽”。孔子关注的是民众行为的规范性,孟子关注的是民众的基本利益得到实现。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

从天下的角度讲,孔子以“礼乐征伐自天子出”为天下有道,有道无道的标准是是否合乎礼的规范。孟子则以“小德役大德,小贤役大贤”为天下有道。有道无道的标准是权力的归属取决于德能还是取决于强力。

天下有道,小德役大德,小贤役大贤;天下无道,小役大,弱役强。斯二者,天也。顺天者存,逆天者亡。(离娄上4.7)

孟子仁政VS孔子德政:相异点

总之,孔子为政之德重在“礼”,强调的是社会秩序和为政的规范性,孟子则重在“义”,凸显的是为政的公正性。

胡适把孔子的德政称为“爸爸政策”(Paternalism),孟子的仁政叫做“妈妈政策”(Maternalism),爸爸政策要人正经规矩,要人有道德;妈妈政策要人快活安乐,要人享受幸福。(中国哲学史大纲)

孟子仁政与孔子德政思想的异同

其实,孔子也提出了“富而后教”的施政目标,但是他既没有指出富的标准,也没有讨论致富的措施,孟子就将之明确化、具体化了。“五亩之宅,树之以桑...”“黎民不饥不寒”“养生丧死无憾”,一个是生理层面生存和繁衍的物质需要的满足,一个是心理层面履行伦理义务需要的满足。这就表明孟子对民生需要的认识比孔子更深刻、更明确。

孟子政治思想的现实意义

探讨孟子政治思想的现实意义就先要回归到历史经验谈起。

刘三吾《孟子节文》对《孟子》原典的删节

明朝太祖洪武三年(公元1370年)高举民族主义大旗赶走蒙古人,建立了明朝。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋《御制皇陵碑》

自古帝王之兴,皆位逼势敌,有以成其私志。汉祖虽微,亦为泗上亭长,岂特有如我太祖不阶尺土者耶?夫起自庶人,贵为天子,富有四海,莫不夸张先世,照耀将来,至有妄认其始祖者也,岂特有如我太祖特述其卑微者乎?此可见天生豪杰上圣之资,不可与常人等也。瑛伏读御制集中皇陵碑文,未尝不三叹三颂而已,惜世人止知其事而又未知太祖先已命臣下为文,述亦详矣,仍以未称而自撰,此尤见圣睿之益圣也。今故拜录二文于左,以示将来。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋《御制皇陵碑》

朕幼时,皇考为朕言,先世居句容朱家巷,尔祖先于宋季元初,我时尚幼,从父挈家渡淮,开垦兵后荒田,因家泗州,朕记不忘。皇考有四子:长兄讳某,生于津律镇;仲兄讳某,生于灵璧;三兄讳某,生于虹县;皇考五十,居钟离之东乡,而朕生焉。十年后,复迁钟离之西乡,长兄侍亲,仲兄、三兄皆出赘,既而复迁太平乡之孤村庄。岁甲申,皇考及皇妣陈氏俱亡弃,长兄与其子亦继殁,时家甚贫,谋葬无所;同里刘大秀悯其孤苦,与地一方,以葬皇考、皇妣,今之先陵是也。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋立碑文:倘若一个权力的掌控者,未能同时掌控文化的解释权,那么权力的合理与合法性仍处于岌岌可危的状态。

中国历代统治者,如果本身出身草莽抑或不够知书达礼,如汉朝的刘邦及明朝的朱元璋一样,一旦他们即位为皇帝以後,不论其真正的意图与喜好为何,表面上一定会表现出一副温、良、恭、俭、让,仁、义、礼、智、信的样子,以作为装饰的门面,藉以吸引一些趋炎附势的知识份子以为己用。权力的掌控者永远不愁没有御用学者来帮其涂脂抹粉,使其能在历史的舞台上盛装粉墨登场,在中国历史上,阿谀谄媚的学者比比皆是。

孟子政治思想的现实意义

“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残;残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”(梁惠王下1.15

“民为贵,社稷次之,君为轻”(尽心下60)

,“君之视臣如手足,则臣之视君为腹心。君之视臣如犬马,则臣视君如国人。君之视臣如草芥,则臣之视君如寇仇。”(离娄下4.31)

《孟子》这部历代读书人所共同必修的经典中怎会出现这些大逆不道的话呢?

孟子政治思想的现实意义

“如此荒谬之言,哪里像臣子说的话?”

“倘此老在今日,岂可免我一刀?”

从朱元璋对孟子言论的憎恶程度看来,孟子的思想确实是不符合统治者的利益,他的思想在专制时代中是相当具有革命性意义的。

洪武二十七年(公元1394年),朱元璋命大学士刘三吾(公元1312-1399年)把《孟子》全书做了一次相当彻底的思想检查,删削了《孟子》书中所有诋毁君主的言论。《孟子》全文共计34685个字,刘三吾等人删掉了其中85章,出版了一本书叫做《孟子节文》。

孟子政治思想的现实意义

明太祖之所以如此仇视孟子的原因,是因为孟子的政治思想对君主专制政权具有极为强烈的破坏性与颠覆性。现代学者容肇祖先生曾仔细研究过《孟子节文》,并将被刘三吾删掉的部分做了分类,《孟子》原书中被删去者共有十一类内容:

孟子政治思想的现实意义

(1)不许说人民有尊贵的地位和权利;

(2)不许说人民对暴君污吏报复的话;

(3)不许说人民应有革命和反抗暴君的权利;

(4)不许说人民应有生存的权利;

(5)不许说统治者的坏话;

(6)不许说反对征兵征实同时并举;

(7)不许说反对捐税的话;

(8)不许说反对内战;

(9)不许说官僚黑暗的政治;

(10)不许说行仁政救人民;

(11)不许说君主要负善良或败坏风俗的责任。

孟子政治思想的现实意义

在中国几千年的专制传统中,孟子就好像一个来自遥远的呼唤,永远呼唤著中国的知识分子要对权力采取批判的态度,不论他是哪一种掌握权力的人。

虽然孟子的政治思想曾经遭受专制君主不遗馀力的迫害,然而孟子却为几千年来有理想的中国知识份子,指出了一个高远的理想与目标,成为知识份子论政的源头活水。

孟子政治思想的现实意义

由此,我们就引出孟子政治思想的第一个现实意义:孟子喊出“民贵君轻”以及“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”这种直面对抗权力的精神给我们树立了一个什么是真正的知识分子的典范。

尤其在政治方面,有多少知识份子完全置知识份子的良知不顾,沦为旧君主的吹鼓手,又成为新政权的弄臣。这种墙头草般随风摇的投机心态,哗众取宠的表现方式,对比孟子刚正不阿的人格典范,会引起我们深思:现代知识分子的担当在哪里?该如何负起我们应有的责任?

孟子政治思想的现实意义

【小崔两会谈电信收费】

“我们的话费到底是怎么回事?到底是哪个该收,哪个不该收?美国洛杉矶的手机收费标准是9.9美元,包打一年,你们相信不?其实我挺宽容的,你要有一个合理的理由,让我们知道,在中国打电话就得这么贵,我们就认”。

【小崔两会说垄断行业】

“我刚去了一趟洛杉矶,发现那里的油价比中国还便宜两块钱。我就想了,中石油、中石化这是怎么回事啊?你们怎么玩的啊?甚至还玩出了亏损来,能不能换我当老总,试半年,不行我再还给你!”

孟子政治思想的现实意义

孟子的政治思想曾经使明末清初的大儒黄宗羲写《明夷待访录》时,明白表示对孟子思想人格心仪不已;也曾使十九世纪末年的康有为、梁启超推行维新变法时,一再征引孟子思想,还曾使民国初年的孙中山在《三民主义》中,一再引用《孟子》。

孟子政治思想的现实意义

孟子思想的意义及影响并不局限于中国,在邻近的日本亦深受孟子思想沾溉。在日本历史上持续将近三百年之久的德川时代(公元1603-1867年)即深受孟子思想的影响。在上野之战中,明治天皇打败了德川最后一代的幕府,江户从此易名为东京,现代日本历史开始展开。在日本德川时代皇太子的养成教育里,《四书》都是必修的课程。

孟子政治思想的现实意义

当时日本宫廷的讲官,在教皇太子读书前会先针对《孟子》一书做一番思想检查,并在课本中用红笔注明,自某章某句以下数章,或以下若干字,请皇上不必阅读。那些东西就叫做“御读禁忌”,这些有朱笔批点的所谓“御读禁忌”的《孟子》,现在收藏在日本京都大学总图书馆的《清家文库》中。

孟子政治思想的现实意义

孟子在二千多年前所提出的政治主张,即便是放在今天的政治局势中观察,仍然发人深省。两千年来的中国是一个帝王专制的国家,可以说除了高高在上的统治者之外,其他人都没有自由可言。这样一个只有皇帝一个人有自由的国家,是否能够“以民为贵”,全系于皇帝一身,若皇帝不信这一套,其他人是完全无能为力的。

孟子政治思想的现实意义

由此,我们引出孟子政治思想的第二个现实意义:人权问题。

在联合国大会上我国与西方国家最大的冲突之一,就是人权问题。

美国一年发布一次的《国别人权报告》几乎每年都指责中国“人权”问题。

孟子政治思想的现实意义

人权问题是当代西方最重要的价值观之一,也是普世性的价值。当代英国思想家米尔恩提出了“作为最低限度标准的人权”。核心内容主要有两点,第一,由于社会发展的不平衡性和道德规范的多样性,得到某种共同体认可的权利,没有足够的理由被认为也同样适用于其他共同体。第二,无论社会发展和道德规范存在多么大的差异,一些最低限度的人权必须得到所有共同体的一致拥护。

孟子政治思想的现实意义

普遍在西方主流知识界一般的观点中,不认为中国曾经存在人权观念。

当代重要思想家以撒 柏林(Isaiah Berlin)即认为中国文化基本上是没有人权概念的,这种看法是西方知识界对中华文化一直存在的误解。例如以撒 柏林在他的《自由四论》中曾经提出:如果在严格意义上来讲个人自由(individual liberty)的概念,则所有古代文明中从来就没有出现过这样的概念。

孟子政治思想的现实意义

西方人总是认为中国人不具有西方式的个人人权,东方文化完全是倾向父权的,所以东方儿童的教养以及教育方式,最讲究的就是“服从”二字。这种教育方式可能会训练出一个非常乖巧,但没有任何批判能力的孩子,以便作为专制政权控制下驯服的子民。西方主流知识界的这种观念,就一般意义而言有一定的事实根据,不过如果从政治思想的观点而言,这种观察的面向过于狭窄,其得出的结论必有失公允。

孟子政治思想的现实意义

其实我们如能平心静气地回归到《孟子》原典,仔细考察孟子的政治思想,就会发现孟子思想与当代人类普遍崇信的“人权”概念,实有其可以互相参补、相得益彰之处。孟子思想中的“人”的概念,比近代西方的“人”的概念更丰富,而且可能更具有博厚高明的超越向度。

孟子政治思想的现实意义

只是孟子对人权的观念及看法,有别于近代西方式的人权概念。西方文化中的“人权”,特别强调“权利”(right)的合法性与不可剥夺性;中国文化中的“人权”概念则著重强调“责任”(duty)的绝对性。在近代西方有关“人权”的论述中,人民与“国家”之间存在著某种契约关系,人民在契约合法基础上,与“国家”进行对抗,并争取他们应得的权力。

孟子政治思想的现实意义

但在以孟子为代表的中国古典儒学思想脉络中,国君是上天在人间的代表,上天所赋予他的天职即是养民、教民、爱民,他应以提升人民之福祉为努力目标。国君若无法克尽此一天职,就失去为人君的资格而沦为“一夫”,人人皆可得而诛之。因此,我们可以说:在中国儒家传统政治思想中的“人权”概念,是一种以“职责”取代“契约”的概念。

孟子政治思想的现实意义

此外,近代西方的人权论述中的“人”是与群体(如社会与国家)对抗的敌体,“人”基本上是一维空间的人;但是中国文化的“人权”论述中标举的“人”,则是多维空间的人,有其超越的层次与特殊的意义。在这样的思考脉络中,所谓“人权”还有其宇宙论及人性论的根据。

孟子政治思想的现实意义

孟子的政治思想中的人权理论有两个基础。第一个基础是“天人合一”论。所谓“天人合一论”其实包括三个层面,即个人、社会和宇宙。也就是说:人的存在不是一个单面向的人,而是多面向的、多层次的,人的存在是与天互相呼应的。人是浸润在宇宙精神里面的,他与宇宙精神遥遥相契,所以中国文化中的“个人”与西方文化定义下的“个人”是各有所指的。

孟子政治思想的现实意义

另外,中国文化中的“个体”往往是浸润在“群体”里面的。中国的政治思想传统所显示出的个人的概念,绝不是荒岛上绝对孤独的鲁宾逊的形象。

中国的文化传统从不强调孤独,这种对个人“孤独感”的淡薄也可以从生活中很多细节得到印证。比如饮食文化:

中国人吃饭-----圆桌------一起吃

西方人吃饭-----长桌------各吃各

中国人餐厅:吵闹(noisy)热闹(joysy)

西方人餐厅:装潢、烛光、轻声细语、各点各菜。

孟子政治思想的现实意义

正因为中国文化中的个人与群体、宇宙有千丝万缕的关联,所以个人与社会、国家、宇宙都是不可分割的。个人、社会、宇宙三者交互为用,这三者又同时与道德、政治、生态等领域互相共鸣。在这种观点之下,人民并不需要以“合法的”身份去对抗统治团体,以争取自己的利益,人民与国家的关系不是敌对的。

孟子政治思想的现实意义

将这种理念推广到政治管理上,孟子认为统治者责无旁贷地必需参与个人的、社会的及道德的成长过程,并以其拥有的统治权力在他国家内管理众人之事、成就人民幸福,以履行并完成他做为一个统治者的责任及天职。如此一来,统治者维护“人权”并致力于创造人民幸福生活的天职概念就隐藏在“天人合一”的理论中。

孟子政治思想的现实意义

第二个基础是人性论的基础,也就是对人的本质的看法。孟子对人性的认识是:人是秉承天的道德意志而生的,人是天下乃至国家中最为尊贵者,理应受到国君的呵护。因此任何一个统治者,对于保护他的子民,是无可逃避的责任。

孟子政治思想的现实意义

这些伟大的政治思想所代表的人权理念,为什么在中国几千年的历史进程中从来没有真正实践过?

孟子政治思想的现实意义

中国历史上儒家文化的人权理念和帝王政治的现实之间,一直存在着对抗式的紧张关系:

中国历代的帝王都同时扮演两种角色,一是政权的所有者,二是儒家文化的崇奉者。他们一方面想满足个人私欲,掌握绝对权力,一方面又不得不崇尚儒术,接受儒家思想的制约,这两种角色互相拉锯,因此不可避免地存在一种高度的紧张关系。

孟子政治思想的现实意义

另一方面,中国的知识份子们也通常都同时扮演着两种角色:一方面是帝国权力的监督者,一方面又是儒术的信仰者。中国的知识阶级经由科举考试的筛选进入帝国的权力核心,一方面必须为帝王服务,一方面又不愿放弃儒家的信仰。

知识份子所同时扮演的这两种角色彼此之间不断地产生紧张与冲突,因为统治者的利益与儒家的信仰往往无法同时兼顾,想要维护其中一方的结果往往是失去了对另一部分的坚持。

孟子政治思想的现实意义

中国知识份子为了进入权力核心,自幼饱读诗书,其中所传扬的圣贤之教早已成为他们意识型态的一部分。但在从事政治活动之后,由于政治现实的限制,往往使知识份子的理想无法落实。

因此两种角色之间存在的不可避免的紧张性,使得儒家思想很难落实到政治现实之中。

孟子政治思想的现实意义

“内圣外王”的观念跟人权理念不能真正落实也有一定关系。

有为的君子人应该立志存养先天的善性,以成圣成贤为人生努力的目标。而成圣成贤的终极目标是要管理众人之事,通过掌握政治权力实践经世济民的人生理想。

内圣外王的理论其实是建立在“人性的可完美性”基础之上的。

孟子政治思想的现实意义

人性的“完美性”VS“堕落性”

在《圣经》的《创世纪》中,神根据自己的形象创造了人,人是被神创造出来的。新约《圣经》中提到:神是园丁,人是葡萄树,葡萄树需要园丁的修剪,才能够长得有模有样。人是根据神的形象被创造的,就最初的出发点而言应该是完美的。但是在伊甸园中,亚当选择了不顾神的警告,偷吃了智慧树上的苹果,这就是人的堕落性的来源。

孟子政治思想的现实意义

在西方文化中也相信人性的至善与完美,因为人是根据神的形象创造的,但是人有自由意志,所以人之选择堕落与否在于自我,人之堕落就好像水之就下,向下沉沦总是比向上提升容易得多。因此西方文化特别强调自由意志,这种对自由意志的强调就为许多难以理解的现象提供恰当的解释。

孟子政治思想的现实意义

相对而言,孟子则绝对相信人性中的完美性,对于堕落的部分,他相信是可以通过道德礼教的熏陶与涵养加以改善的,如果能时时注意修养维持,发挥人性中的完美性也就如水之就下一般自然。

人性之善也,犹水之就下也。(告子上2)

孟子政治思想的现实意义

“内圣外王”的理论是建立在“人的可完美性”之上。

现实却往往是:内在修养高超的圣人很难掌握到政治权力,反而是阴险狡诈的小人往往能在腥风血雨的权力斗争中脱颖而出。

中国赤裸裸的历史事实就是:几千年来圣人从来没有变成皇帝,倒是无耻流氓成为皇帝之后可能在帮衬文人的涂饰后变成圣人。

孟子政治思想的现实意义

传统儒家主张政教合一,他们其实未能仔细分别“政治领域”与“道德领域”各有不同的运作模式,很难以同一套理论贯彻于这两个性质不同的领域中。

在政教合一的传统中国政治与文化中,儒家的“人权”理想虽然相当高远,但他们始终难以解决一个重要的关键问题:如果专制帝王不愿意履行“天人合一”构架下“保民而王”的天赋职责的话,如何保证人民百姓不受专制政权残害?儒家政治理论虽然注意到了人性的幽暗面,统治者的腐败面,但是还是不能完整地拟定一套制衡权力之滥用的可行且有效机制。

孟子政治思想的现实意义

国家人权行动计划(2009—2010年)

中国政府坚持以人为本,落实“国家尊重和保障人权”的宪法原则,既尊重人权普遍性原则,又从基本国情出发,切实把保障人民的生存权、发展权放在保障人权的首要位置,在推动经济社会又好又快发展的基础上,依法保证全体社会成员平等参与、平等发展的权利。中国政府在治国理政中坚持发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,着力解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居......

讨论:结合孟子的政治思想,讨论当代人权、民生问题(根源、方法、保障)。

孟子政治思想的现实意义

民生是社会和谐发展之本,中国政府对民生益加关注,是民众之福,也是社会走向繁荣、和谐的重要保障。

今年中央财政用在与民众生活直接相关的教育、医疗、卫生、社保、就业、住房等方面的支出突破1万亿元,与其他民生相关支出加总后占财政总支出的三分之二。这是以人为本的重要体现。

孟子政治思想的现实意义

“要让人民生活得更加幸福、更有尊严”

第一,就是每个公民在宪法和法律规定的范围内,都享有宪法和法律赋予的自由和权利,国家要保护每个人的自由和人权。

第二,国家的发展最终目的是为了满足人民群众日益增长的物质文化需求,除此之外,没有其他。

第三,整个社会的全面发展必须以每个人的发展为前提,因此,我们要给人的自由和全面发展创造有利的条件,让他们的聪明才智竞相迸发。

温家宝

在新疆做工的四川智障劳工

曾令全还被选为渠县工商联执委

中国煤矿工人

山西黑砖窑窑工

李刚门

2010年10月16晚21时40分许,在河北大学新区超市前,一牌照为“冀fwe420”的黑色轿车,将两名女生撞出数米远。被撞一陈姓女生于17日傍晚经抢救无效死亡,另一女生重伤,经紧急治疗后,方脱离生命危险,现已转院治疗。肇事者口出狂言:“有本事你们告去,我爸爸是李刚”。 2011年1月30 日,河北保定李启铭交通肇事案一审宣判,李启铭被判6年。

农村留守儿童

失学儿童

让中国农民过上滋润而有尊严的生活,体面、被人尊重,这是我的人生理想和追求,也应该是我们社会的共同理想,否则他们即使做了工人的工作,也还被冠以“农民工”,这岂非奇怪之事?

——农业部副部长高鸿宾谈自己的人生理想

孟子政治思想的现实意义

1、中国是否像西方世界所指责的那样没有人权?

2、某些欺凌人权、腐败、贫富差距增大等社会现象的根源在哪里?

3、你认为该如何解决?

4、温总理所说的“要给每个人以受教育的机会,充分发挥人的独立思维和创造精神。”你怎么解读他这句话的含义?

孟子的政治思想

1、宣传王道,反对霸道。孟子认为“仁者无敌”,得国与得天下不能同日而语。

2、王道的推行有赖于君王的仁义之心。有仁心,推行王道就没问题了。君王不推行“仁政”,非不能也,是不为也。实施“仁政”首先要让百姓安居乐业。

3、民贵君轻的民本主义思想。“民为贵,社稷次之,君为轻。”“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。

4、礼义教化的重要性。“教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”(《滕文公上》)

一、“王道”理想

1、王霸之辩

2、王政气象

二、仁而王

1、得民者得天下

2、得天下以仁

3、先圣后王的窘迫

4、即圣即王

5、理想的“亵渎”

孟子的政治思想

一、王道:王霸之辩

公孙丑上3 P68

尽心上13 P276

孟子将霸、王作为两条对比鲜明的政治方略和统一天下的途径提出来,这是他的理论创建。

王指统一的君王;

霸指诸侯扮演王的角色。

一、王道:王霸之辩

王与霸早在春秋时期就提出来了,孔子、墨子都用过王、霸的概念。在孟子之前,王与霸并没有明显的对立,只是在政治上有所区分。王与霸都是被肯定的,没有政治路线的含义。孟子最先把王与霸作为不同的政治路线而使用,他使王、霸作为统一天下的不同方法衍变成两种对立的政治路线和治国原则。

一、王道:王霸之辩

王道与霸道的根本区别?

答:王道以德得民,霸道以力制民。

因此王者之民诚心拥护,霸者之民口服心不服。

一、王道:王霸之辩

孟子崇王抑霸,他要求君王在位者以德行政。对于霸者,他则不敢苟同。

五霸者,三王之罪人也。(告子下27)

公孙丑问曰:“夫子当路于齐,管仲、晏子之功,可复许乎?” (公孙丑上1)

一、王道:王霸之辩

但是孟子没有明确地否定霸道,为什么?

他所认识的几个霸主还多少顾及一些百姓的死活,还假借着仁义之名。如果由“霸”再发展下去,赤裸裸地为了自己的权力,为了土地陷人民于水火,就是暴政,应坚决推翻。

称王天下(王道)

称霸天下(霸道)

武力、杀伐

仁义、攻心

“王道”是孟子提出的国家政治的最高理想

一、王道:王霸之辩

一、王道:王政气象

孟子的思想里,有三种政治:王政、霸政和暴政。君王亦有三:圣王、霸主和暴君。

圣王:尧舜禹汤文武周公

霸主:齐桓公等春秋五霸

暴君:夏桀、商纣等

一、王道:王政气象

那么,圣王的王道究竟是怎么一种政治呢?

透过孟子的言语,我们能了解到王道曾在孟子前的遥远时代存在过。

尧舜禹:滕文公上4,万章上4

周文王:梁惠王下、离娄下,尽心上、下

文王:《诗经 大雅 灵台》“经始灵台,经之营之,庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。王在灵囿,麀鹿攸伏,麀鹿濯濯,白鸟鹤鹤。王在灵沼、於牣鱼跃。”(梁惠王上2)

一、王道:王政气象

《尚书 康诰》周公训诫康叔“唯乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏,庸庸,祗祗,威威显民,用肇造成我区夏,越我一二邦以修我西土。”

《尚书 无逸》“文王卑服,即康功田功,徽柔懿恭,怀保小民,惠鲜鳏寡,自朝至于日中昃,不遑暇食,用咸和万民。”

一、王道:王政气象

但是,孟子对圣王的圣迹也作了夸大,甚至于添枝加叶。

尧舜禹→禅让

《古本竹书纪年》、《韩非子 说疑篇》、《山海经 海内南经》三王之间的更替不是禅让,而是逼、放、囚等武力夺权称帝。

《尚书 武成》叙述周武王伐纣曾说当时战斗惨烈,血流漂杵,孟子说“尽信《书》则不如无《书》”(尽心下3)

一、王道:王政气象

孟子的王道理想渊源于他对前代社会发展的认同,战国之前确实出现过比较好的政治局面,孟子认同于古老的社会文化,把它们融入到自己的政治思想之中,同时又对“圣迹”进行了加工取舍,以增加自己学说的权威性、合理性。

一、王道:王政气象

这种汲取古人智慧的王政理想的主要内容是什么?

一、王者之君道德高尚,仁德兼覆天下,爱心遍施万民,兢兢业业,躬亲政事。

二、宽政裕民,轻徭薄税,利民生产,导民趋善,慎用刑罚。

三、吊民伐罪。安国人徕远人,以正义之师伐无道,救天下之人于水火。

王道

1、法先王:效法先王(禹、汤、文、武、成王、周公)的王道统治政治。君臣、父子、兄弟之义,等级分明

2、尊贤任能

3、实行仁政(以仁义治国是孟子政治思想的核心)

为什么对百姓实行仁政?

民为贵,社稷次之,君为轻。(民本思想)

得民心者得天下

二、仁而王:得民心者得天下

孟子说:诸侯之宝三:土地,人民,政事(尽心下74)

无土地则无以立国,无人民则无以存国,无政事则无以治国。

土地、人民、政事三者孰为最重?

“孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。牺牲既成,粢盛既洁,祭祀以时,然而旱干水溢,则变置社稷。”(尽心下60)

二、仁而王:得民心者得天下

在君主、土地之神和人民之间,对于国家存亡而言,人民最重要。诸侯君主如果危害国家的生存,可以改立;土神谷神如果不灵验,可以变更,唯有得到民众的拥护才能当上天子、诸侯,否则,一切无从谈起。

孟子的思想坚定而明确:在君主、社稷和国家事务中,人民是第一位的。

二、仁而王:得民心者得天下

历史的经验证明了这一道理:““桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣”(离娄上9)

现实的政治和军事斗争经验也证明了这一道理:“天时不如地利......”(公孙丑下10)

战争是政治的集中表现,军事活动是政治矛盾的充分体现。战争的胜负起决定作用的不在于气候、地形和防御工事,而在于“人和”。

二、仁而王:得民心者得天下

赵岐解释“人和”为“得民心之所和乐”,朱熹解作“民心之和”,杨伯峻解作“人心所向,内部团结”

人和就是民心所向,上下认同。

人民才是天下治平,国家兴亡的根本保证。因此,争取民众的拥护,依靠人民、赢得民心就是政治的根本,是君主帝王取得政权、治理天下的出发点。

二、仁而王:得民心者得天下

圣王之为圣王,就在于他们紧紧抓住了人民,得到了人民的支持,所谓“王者之民皞皞如也”。

当今要想富国强邦也必须依靠人民,得到人民的拥护。

决定统治者统治地 位的政治基础是民心的向背,民心归服是统一天下的决定性因素

“桀、纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。”

(离娄上)

二、仁而王:得天下以仁

得天下的关键在于得到人民的支持,而得到人民支持的关键在于得到人民的心。

怎么得到人民的心呢? 离娄上9

关键在于他们所希望和欲求的替他们积聚起来,他们不希望和厌恶的不要强加于他们。分析起来有三层意思:

(一)、以推己及人之心待民。

二、仁而王:得天下以仁

(一)、以推己及人之心待民。

孟子说“所欲与之聚之,所恶勿施尔也”,这与孔子的“己所不欲勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人”思想一致,之所以能够“所欲与之聚之”,其根本原因在于由己而想到他人,从而尊重他人的欲望和要求,这就是仁,就是仁爱之心。

二、仁而王:得天下以仁

(二)、以不忍人之心待民。

再进一步,在于有“恻隐之心”和“不忍人之心”。孟子说“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政”,即由于自己的同情、怜悯和不忍心他人受苦折磨的意志动机,从而身居君位而尊重百姓的喜好,尽量满足民众本性喜好所产生的自然要求这就是以仁待民。

二、仁而王:得天下以仁

(三)、以仁政而非暴政管理人民。

满足人们起码的物质生活要求,不是陷人民于水火之中。给予百姓产业、食物,有节制地取之于民,有限度地役使人民,使百姓饱食暖衣,安居乐业,在此基础上教导人们,使人们知道忠孝礼义,在一定的物质、精神满足之上,与民同乐,这就是把仁爱精神贯穿于管理百姓之中。

二、仁而王:得天下以仁

孟子明确地说“民之归仁也,犹水之就下、兽之走圹也。故为渊驱鱼者,獭也;为丛驱爵者,鹯也;为汤、武驱民者,桀与纣也。今天下之君有好仁者,则诸侯皆为之驱矣。虽欲无王,不可得已。”(离娄上9)

孟子还说三代得天下在于仁:“三代之得天下也以仁,其失天下也以不仁。”(离娄上3)

仁民

保民.养民

2、教民

3、与民同乐

制民产

使民以时

轻刑薄税

孝悌忠信

物质

精神

二、仁而王:先圣后王的窘迫

既然以仁爱之心行仁爱之政是得民心,那么,王天下的先决条件就是君王、诸侯及其他在位者必须是具有仁心、仁德之人。

孟子说“是以惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶于众也。”(离娄上1)

尧舜禹汤文武周公正是以自己所具备的仁德和高尚,善良的德行成就了王业。这是从孔子开始到孟子发扬的“内圣外王”的政治

二、仁而王:先圣后王的窘迫

理想模式:先圣后王,内圣外王。

然而,现实中的诸王却没有先王那样高尚的德行,他们小德或无德,却也追求统一天下,以孟子的圣王逻辑而言,是几乎不可能实现的。

孟子却只能对着这样一群君主宣传自己的主张,希冀有一天靠着他们之中的某一位实现王道的理想。

二、仁而王:先圣后王的窘迫

一方面,理论上要求圣与王的统一、协调,内圣外王,先圣后王;另一方面,现实大量存在的是未圣而图王的国君。他们拥有权力、土地和人民,只有他们具备进一步向王发展的基本条件。但是由于圣与王的分裂,他们不是以德为王,而是以力为王。因此,这是一个理想与现实的矛盾。

二、仁而王:先圣后王的窘迫

孟子在理论上作了变通。他借助“性善”论把“圣”搬到了人间,从少数人专有之品变为所有人的共享物。这是孟子对儒家思想的一个极其重大的发展,同时也是我们理解和把握孟子王道仁政的一个关节点。

二、仁而王:即圣即王

性善论除了是孟子深入探求善的根据的产物,也是他对儒家“内圣外王”学说充实发展的产物,是他为了现实政治的需要而对论论做出适当变化的产物。

性善论认为人人固有仁义礼智善德的萌芽。这说明“圣”对于每个人来说,同时对于每个在位者来说不仅是可望的,还是可及的。

二、仁而王:即圣即王

即每个人,每个在位者由于其本性和内在本质的缘故都是可能成为圣人的,从而孟子发出“圣人与我同类者”,“圣人先得我心之所同然耳”“人人皆可以为尧舜”这样的话语。

对于一个普通人来说,从固有的善端出发,尽心知性是德性发展人格提高的过程;对于一个立志有为于天下的在位者和诸侯而言,这个过程不仅是一个品德提高

二、仁而王:即圣即王

的过程,同时也是一个治理国家、管理万民、实现王道的过程。

因此,同样是圣与王的协调发展,跟孔子相比,孟子的理论就不是等到国王成了圣人然后才去推行和实现王道,而是在逐渐成圣德过程中,在扩充内在善端的同时成就王业。圣的同时也就是王的过程,也就是说,即圣即王。这是孟子对儒家圣王理论的一个改造和发展。

二、仁而王:即圣即王

孟子在承认各国君主地位的合理性的前提下,以他们为对象,宣传他的动态的“圣王”说,启发和引导他们发挥本心、认识本性,从端倪开始去实现王道的远大目标。孟子现时的主要任务就是怎么把理论与实践、理想与现实结合起来,怎么让最广大的人们理解和接受他的理论。

二、仁而王:即圣即王

按照性善论来说,仁政是人人可为、能为的,因为“无恻隐之心,非人也”,只要能扩充善端,就完全能够保四海、王天下。所谓“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。”

孟子与齐宣王的对话,把这个道理说得很透彻。(梁惠王上7)

二、仁而王:即圣即王

对于每一位在位者来说,仁政、王天下不是如挟泰山、越北海这样无法做到的事情,而是如为长者折枝这样举手可得的事情。问题不在于能不能做,而在于做不做。只要每一个在位者善于推己之所为,都可以王天下。

那么,君王大人们还有什么犹豫的呢?王天下的伟大宏图竟是从每个人内心固有善端、良心出发的。人们所要做的从根本意义上不过是善于推己所为,由己及人,扩充善端而已,伟大的王道仁政是这样的平易近人,亲切随和。

二、仁而王:理想的“亵渎”

从理论上讲,王道理想是完美的社会理想,君民同乐、君慈民敬、上下认同、德化流行。从本质上讲,它只能在我们的身后,在遥远的未来,绝不可能在当时那样一个纷乱争夺、烽烟四起的社会实现。

从实现王道的主体君王诸侯自身而言,君王圣人般的思想境界和德行操守是这一过程的保证和前提条件。在孔子、孟子的描

二、仁而王:理想的“亵渎”

描述中,曾经实践了王道的古代圣王们个个都是圣人,具有感人化物的德行,他们是五百年才出现一个的罕见之人。

孟子却认为,王道在当今就可以实现,只要各国的君王们扩充善端,发政施仁,就能够实现使天下万民普享恩泽的王道社会。他抓住一点:仁政,或者说仁政的可能性。但细究,实现王道的主体认定有些草率。

二、仁而王:理想的“亵渎”

梁惠王终日想着扩大土地、积敛财富。他驱使百姓,不管民众的死活,厩有肥马,庖有肥肉,野有饿莩而不知开仓放梁,赈济百姓。像梁惠王、齐宣王这样毫无恻隐之心的人能依靠他们去实现王道吗?因此,不能不说孟子把圣王降格了,把王道降低了。从本质上讲,它是理想与现实矛盾的产物。

二、仁而王:理想的“亵渎”

这一矛盾的心情在孟子的言语中清楚地表现出来。他一方面不厌其烦地劝说和开导齐宣王、梁惠王之流扩充本心、仁爱他人、体恤百姓。他甚至认为,君主们即使有“爱财”“好色”的毛病也不要紧,只要能够“与民同之”就行了。另一方面,他又以极端崇拜的心情连篇累牍地记述尧舜禹汤等圣王们的美德圣迹。

孟子的政治思想

三、民本主义思想

1、推恩爱民

2、“人道主义”

3、”重民“的民本主义

四、礼义教化

三、民本主义思想:推恩爱民

仁政的关键就是要保障人民起码的生活,保障民众的生存,仁政是怜民、惜民、惠民、宽民和生民之政。

首先,孟子把仁政归结为一个“推恩”的过程。即由发生于个人身上的血亲之“爱”推而广之,及于邻里,乡人,国人和天下所有的人。因为类的认同,推己及人,这就是推恩,就是仁政。

三、民本主义思想:推恩爱民

孟子要求君王“与民同之”,“与民同乐”才是最大的乐。国王好色、好货但只要由此想到天下人民,使他们“内无怨女,外无旷夫”,好色好货不为过。

孟子仁政的很多措施出于国家治理等行政的考虑,但其深层次的考虑和思路则在于内在的仁爱、爱民精神。

三、民本主义思想:推恩爱民

其次,孟子坚决反对残暴之政。这成为仁政的一个根本原则。他认为,作为一个仁君,一个志于仁政的国王,在规定人民产业的时候关键是要做到使民“仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。”因此,他主张省刑罚,薄税敛,不违农时,劝民以桑。

三、民本主义思想:推恩爱民

他对置民众死活不顾的国君深恶痛绝,并且明确反对无辜杀人,坚决斥责置人民于死地的行为,反对兼并扩张、攻城掠地的战争。其中一个重要原因就是战争首先造成千万人民的死亡。

“争地以战,杀人盈野,争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死。”(离娄上14)

三、民本主义思想:人道主义

孟子的仁政王道思想包含着人道主义思想。

人道主义有广义和狭义之分。

就狭义讲,它指一种时代思潮和理论,以人的本质、使命、地位、价值和个性发展等为内容、作为时代的思潮和理论,形成于15世纪西方资产阶级文艺复兴运动中。

三、民本主义思想:人道主义

就广义讲,人道主义指把人看成是最高价值并保护人的自由和全面发展的观点,进而指一种精神和原则,即人道主义精神和原则,对立物是神道主义和兽道主义。

人道主义的本质内涵是人类意识的认同和人的价值的尊重。它要求人类的每一个成员在一切活动中把他人当做人来对待。具体表现就是善意、同情、信任、正直、真诚、自尊、他尊、互助、救死扶伤、反对

三、民本主义思想:人道主义

战争等。这种精神和原则伴随着人类结束荒蛮进入文明而产生和发展,随着文明水平的不断提高而为人们接受,并保障和促进人类社会向着更文明的程度发展。

我们说仁政王道中浸透着人道主义思想,仁义君子从自身的善心出发,推己及人,亲亲仁民,这样的人格认同和类意识的承认就是人道精神。

三、民本主义思想:人道主义

进一步说,孟子不是把民众当做饥欲食、渴欲饮的无意识主体,也不是当做为君主效力的工具,而是主张对民众进行道德教化,提高他们的素质,这是对民众的价值的承认。另外,孟子以人民生活为重,强调保障民众衣食生活,反对战争,反对杀戮,这是典型的人道主义精神。

三、民本主义思想:重民的民本主义

“重民”是孟子仁政方略的基本精神之一,同时也是它的特色之一。

中国的政治思想家们很早就认识到了民众在历史发展、国家事务中的重要性,提出了诸如“保民”等的思想观点。从西周初年周公的“天衿于民,民之所欲,天必从之”(尚书 太誓),"用康保民"“敬德保民”到春秋时期季梁的“夫民,神之主也”(左传 桓公六年),再到孔子的富民、惠民、教民等都

三、民本主义思想:重民的民本主义

说明这一点。孟子的重民思想是对前任思想的总结和重大发展,他从历史的兴衰中认识到人民的决定性作用,并进而将人民的拥护、人心的向背作为他全部政治哲学的核心问题。

三、民本主义思想:重民的民本主义

当然,我们应该尽可能实事求是评价孟子的重民思想,不能曲解:

1、民本主义VS民主主义

有人认为孟子的重民思想里包含有民主思想,其实,把孟子的思想归为“民本”比较贴切。民本是民为国本,民唯邦本,人民大众是国家政治的根本基础。这是一种对人民大众在国家事务中的重要作用的认识。

三、民本主义思想:重民的民本主义

民主作为一种思想体系,其根本思想是人民主权论。作为一种国家政权形式,其特点是公民参与国家的管理和决策,实行对政府的有效监督。公民在法律面前平等,个人享有一定的自由和权利。

民本与民主有着本质区别。民本只是承认人民是国家的基础,却不是国家的主人,国家的主人只能是君主。民本丝毫没有要求人民参与国家的决策和管理,而只是

三、民本主义思想:重民的民本主义

要求人民在得到君主国王的实惠和爱心后竭尽全力地支持他。

国君进贤,如不得已,将使卑逾尊,疏逾戚,可不慎与?左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。(梁惠王下7)

三、民本主义思想:重民的民本主义

1)、这是为了慎重选拔人才而采取的一种广泛听取各方面意见的工作方法。

2)、征求意见的过程中,国人的意见虽有某种决定性的作用,但最后由君主个人作出决定。

3)、孟子说“然后可以为民父母”,君主和民众之间是“父母”与“子女”的关系。

三、民本主义思想:重民的民本主义

2、“民贵君轻”思想VS非君思想

孟子与其他儒家思想家一样从来都是尊君主义者。他强调君臣之义,提倡孝悌忠信,并咒骂唯我主义的杨朱是“无君”的禽兽,这些都充分说明他的君权思想。孟子主张可以杀君、罢君。但这是有条件的,他不反对君主制度,仅反对具体的君主。

四、礼义教化

孟子主张在人民生活有了保证的基础上对他们进行仁义道德和孝悌规则的教育。

他说,人民生活有了着落,就要“设为庠、序、学、校以教之。庠者,养也;校者,教也;序者,射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。人伦明于上,小民亲于下。”(滕文公上3)

设立庠序学校的目的是“申之以孝悌之义”,

四、礼义教化

最后做到“颁白者不负戴于道路矣”。

孟子的教化思想基本内容是,初步解决了民众的衣食问题之后兴办中央和地方、国都与乡遂等各级各类学校,组织子弟进行道德教育。通过灌输,使百姓了解父子、兄弟、君臣、夫妇、朋友等人伦的准则、规范,并自觉遵守。

四、礼义教化

孟子提出“五伦”,父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信。五伦基本上涵盖了中国古代社会的人际关系。具体来说,五伦又可以分为自然血缘的人伦、社会的人伦和政治的人伦。君臣关系是国家出现、政府产生之后才出现的上下政治等级隶属关系,因而是政治性的人伦关系,其余四者则为自然血缘和社会性的人伦。孟子把它们作为道德行为规范要求人们去学习、去遵守。

四、礼义教化

在教化上孟子反复强调的有两点:第一,君子士人要起表率作用。在各级各类学校中,君子士人们的大学教育先行一步。他们应该成为庶民的表率。所谓“人伦明于上,小民亲于下”,第二,道德教育应不妨碍和影响农业生产。在农活闲暇时集中青壮年进行道德教育,使他们做到出入事父敬长。

四、礼义教化

孟子认为,庶民百姓在生活保障、道德水平提高的情况下,是会有惊人的认同感和主动性的。在这样的基础上,导民从善是轻而易举的。

孟子特别反对有些君主不去解决民众的实际问题,不去对他们进行教育,而只是等到百姓犯了罪才去用刑罚处理他们。他认为,这是在陷害百姓,是与仁政背道而驰的。

四、礼义教化

“仁言不如仁声之入人深也,善政不如善教之得民也。善政,民畏之;善教,民爱之。善政得民财,善教得民心。”(尽心上14)

孟子渴望的是古圣王那样的德化流行,而教化正是在一定条件下达到这一境界的最好方法。道德教化是仁政的一个基本原则,这是孔子“德政”的一个翻版。

孟子仁政与孔子德政思想的异同

孔孟的治道观可以用“为政以德”和“发政施仁”来表示,前者简称为“德政”,后者简称为“仁政”,德政和仁政的目标都是重建社会伦理秩序。

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之途,天下之欲疾其君者皆欲赴愬于王。其若是,孰能御之?(梁惠王上1.7)

孟子仁政与孔子德政思想的异同

社会伦理秩序的建构和稳定不能靠外在强制,只有在人们自觉的内在道德意识的驱动下养成的、自觉自发的习惯才可靠。

在位者的德行是全社会道德意识自觉和伦理行为规范养成的价值之源。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孔子讲“君君、臣臣、父父、子子”,讲“正名”,孟子讲不“遗其亲”,不“后其君”,讲“尧舜之道,孝悌而已矣”,《中庸》以君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友五伦为“天下之达道”。朱熹解释“达道”为“天下古今所共由之路”,“共由之路”是共同的存在方式。在儒家理念中,五伦是每个人共同的存在方式,从个人到家、国、天下,离开这五种伦理关系都不能生存。因此社会伦理秩序的建构就是孔孟儒家治道的根本原则。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孔子通过两种为政方式效果的比较,说明了“道之以德”的意义。

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

孟子通过“王霸之辩”的比较,说明了“以德服人”的意义。

以力服人者,非心服也,以德服人者,中心悦而诚服也。

孟子仁政VS孔子德政:相同点

孟子和孔子一样强调国君的德行对于为政的优先性和关键性作用,深信“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正,一正君而国定矣”(离娄上4.20)。

虽然孔孟思想都体现着“德”的原则,但是他们所注重的仁德的具体内涵却是不同的,在为政目标和方法上都体现着差异。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

在为政方法上,孔子强调一个“正”字,他说“政者,正也。”,其主要表现在“正名”和“正己”两个层面。“正名”是对社会规范的明确恪守,即明确社会秩序中不同角色的伦理规范和行为准则,同时按“名”的标准和要求选择、规范处在相应名位中的人及行为。“正名”近似于现代所谓的制度化、规范化,在孔子这里是“齐之以礼”的方法。孔子认为为政的第一步是“正名”,但要实现正名的目标,为政者先要正己。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

孔子正名、正己的根据和标准是礼,所以“道之以德”和“齐之以礼”是一致的,相辅相成的。“正名”“正己”都要求为政者率先模范地遵循礼的规范。他把仁德具体化为可操作性的非礼勿听、非礼勿视、非礼勿言、非礼勿动,而且相信,“一日克己复礼,天下归仁焉”。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

孟子最为看重的为政之德是“居仁由义”,“仁,人心也,义,人路也”,“居仁由义,大人之事备矣”。(尽心上7.33)居仁由义在政治活动中的表现就是“发政施仁”,即保障老百姓的利益,让他们“不饥不寒”,“养生丧死无憾”。民众因为没有基本的生产生活资料而做出违法的事情来,是当政者的过错造成的,如果因此惩罚百姓,就是“罔民”,这样对民众不公。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

在为政目标上,孔子德政的目标是“有耻且格”。如果名不正,民就会“无所措手足”。孟子仁政的目标是使民“养生丧死无憾”“思天下之民匹夫匹妇与被尧舜之泽”。孔子关注的是民众行为的规范性,孟子关注的是民众的基本利益得到实现。

孟子仁政VS孔子德政:相异点

从天下的角度讲,孔子以“礼乐征伐自天子出”为天下有道,有道无道的标准是是否合乎礼的规范。孟子则以“小德役大德,小贤役大贤”为天下有道。有道无道的标准是权力的归属取决于德能还是取决于强力。

天下有道,小德役大德,小贤役大贤;天下无道,小役大,弱役强。斯二者,天也。顺天者存,逆天者亡。(离娄上4.7)

孟子仁政VS孔子德政:相异点

总之,孔子为政之德重在“礼”,强调的是社会秩序和为政的规范性,孟子则重在“义”,凸显的是为政的公正性。

胡适把孔子的德政称为“爸爸政策”(Paternalism),孟子的仁政叫做“妈妈政策”(Maternalism),爸爸政策要人正经规矩,要人有道德;妈妈政策要人快活安乐,要人享受幸福。(中国哲学史大纲)

孟子仁政与孔子德政思想的异同

其实,孔子也提出了“富而后教”的施政目标,但是他既没有指出富的标准,也没有讨论致富的措施,孟子就将之明确化、具体化了。“五亩之宅,树之以桑...”“黎民不饥不寒”“养生丧死无憾”,一个是生理层面生存和繁衍的物质需要的满足,一个是心理层面履行伦理义务需要的满足。这就表明孟子对民生需要的认识比孔子更深刻、更明确。

孟子政治思想的现实意义

探讨孟子政治思想的现实意义就先要回归到历史经验谈起。

刘三吾《孟子节文》对《孟子》原典的删节

明朝太祖洪武三年(公元1370年)高举民族主义大旗赶走蒙古人,建立了明朝。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋《御制皇陵碑》

自古帝王之兴,皆位逼势敌,有以成其私志。汉祖虽微,亦为泗上亭长,岂特有如我太祖不阶尺土者耶?夫起自庶人,贵为天子,富有四海,莫不夸张先世,照耀将来,至有妄认其始祖者也,岂特有如我太祖特述其卑微者乎?此可见天生豪杰上圣之资,不可与常人等也。瑛伏读御制集中皇陵碑文,未尝不三叹三颂而已,惜世人止知其事而又未知太祖先已命臣下为文,述亦详矣,仍以未称而自撰,此尤见圣睿之益圣也。今故拜录二文于左,以示将来。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋《御制皇陵碑》

朕幼时,皇考为朕言,先世居句容朱家巷,尔祖先于宋季元初,我时尚幼,从父挈家渡淮,开垦兵后荒田,因家泗州,朕记不忘。皇考有四子:长兄讳某,生于津律镇;仲兄讳某,生于灵璧;三兄讳某,生于虹县;皇考五十,居钟离之东乡,而朕生焉。十年后,复迁钟离之西乡,长兄侍亲,仲兄、三兄皆出赘,既而复迁太平乡之孤村庄。岁甲申,皇考及皇妣陈氏俱亡弃,长兄与其子亦继殁,时家甚贫,谋葬无所;同里刘大秀悯其孤苦,与地一方,以葬皇考、皇妣,今之先陵是也。

孟子政治思想的现实意义

朱元璋立碑文:倘若一个权力的掌控者,未能同时掌控文化的解释权,那么权力的合理与合法性仍处于岌岌可危的状态。

中国历代统治者,如果本身出身草莽抑或不够知书达礼,如汉朝的刘邦及明朝的朱元璋一样,一旦他们即位为皇帝以後,不论其真正的意图与喜好为何,表面上一定会表现出一副温、良、恭、俭、让,仁、义、礼、智、信的样子,以作为装饰的门面,藉以吸引一些趋炎附势的知识份子以为己用。权力的掌控者永远不愁没有御用学者来帮其涂脂抹粉,使其能在历史的舞台上盛装粉墨登场,在中国历史上,阿谀谄媚的学者比比皆是。

孟子政治思想的现实意义

“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残;残贼之人谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”(梁惠王下1.15

“民为贵,社稷次之,君为轻”(尽心下60)

,“君之视臣如手足,则臣之视君为腹心。君之视臣如犬马,则臣视君如国人。君之视臣如草芥,则臣之视君如寇仇。”(离娄下4.31)

《孟子》这部历代读书人所共同必修的经典中怎会出现这些大逆不道的话呢?

孟子政治思想的现实意义

“如此荒谬之言,哪里像臣子说的话?”

“倘此老在今日,岂可免我一刀?”

从朱元璋对孟子言论的憎恶程度看来,孟子的思想确实是不符合统治者的利益,他的思想在专制时代中是相当具有革命性意义的。

洪武二十七年(公元1394年),朱元璋命大学士刘三吾(公元1312-1399年)把《孟子》全书做了一次相当彻底的思想检查,删削了《孟子》书中所有诋毁君主的言论。《孟子》全文共计34685个字,刘三吾等人删掉了其中85章,出版了一本书叫做《孟子节文》。

孟子政治思想的现实意义

明太祖之所以如此仇视孟子的原因,是因为孟子的政治思想对君主专制政权具有极为强烈的破坏性与颠覆性。现代学者容肇祖先生曾仔细研究过《孟子节文》,并将被刘三吾删掉的部分做了分类,《孟子》原书中被删去者共有十一类内容:

孟子政治思想的现实意义

(1)不许说人民有尊贵的地位和权利;

(2)不许说人民对暴君污吏报复的话;

(3)不许说人民应有革命和反抗暴君的权利;

(4)不许说人民应有生存的权利;

(5)不许说统治者的坏话;

(6)不许说反对征兵征实同时并举;

(7)不许说反对捐税的话;

(8)不许说反对内战;

(9)不许说官僚黑暗的政治;

(10)不许说行仁政救人民;

(11)不许说君主要负善良或败坏风俗的责任。

孟子政治思想的现实意义

在中国几千年的专制传统中,孟子就好像一个来自遥远的呼唤,永远呼唤著中国的知识分子要对权力采取批判的态度,不论他是哪一种掌握权力的人。

虽然孟子的政治思想曾经遭受专制君主不遗馀力的迫害,然而孟子却为几千年来有理想的中国知识份子,指出了一个高远的理想与目标,成为知识份子论政的源头活水。

孟子政治思想的现实意义

由此,我们就引出孟子政治思想的第一个现实意义:孟子喊出“民贵君轻”以及“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”这种直面对抗权力的精神给我们树立了一个什么是真正的知识分子的典范。

尤其在政治方面,有多少知识份子完全置知识份子的良知不顾,沦为旧君主的吹鼓手,又成为新政权的弄臣。这种墙头草般随风摇的投机心态,哗众取宠的表现方式,对比孟子刚正不阿的人格典范,会引起我们深思:现代知识分子的担当在哪里?该如何负起我们应有的责任?

孟子政治思想的现实意义

【小崔两会谈电信收费】

“我们的话费到底是怎么回事?到底是哪个该收,哪个不该收?美国洛杉矶的手机收费标准是9.9美元,包打一年,你们相信不?其实我挺宽容的,你要有一个合理的理由,让我们知道,在中国打电话就得这么贵,我们就认”。

【小崔两会说垄断行业】

“我刚去了一趟洛杉矶,发现那里的油价比中国还便宜两块钱。我就想了,中石油、中石化这是怎么回事啊?你们怎么玩的啊?甚至还玩出了亏损来,能不能换我当老总,试半年,不行我再还给你!”

孟子政治思想的现实意义

孟子的政治思想曾经使明末清初的大儒黄宗羲写《明夷待访录》时,明白表示对孟子思想人格心仪不已;也曾使十九世纪末年的康有为、梁启超推行维新变法时,一再征引孟子思想,还曾使民国初年的孙中山在《三民主义》中,一再引用《孟子》。

孟子政治思想的现实意义

孟子思想的意义及影响并不局限于中国,在邻近的日本亦深受孟子思想沾溉。在日本历史上持续将近三百年之久的德川时代(公元1603-1867年)即深受孟子思想的影响。在上野之战中,明治天皇打败了德川最后一代的幕府,江户从此易名为东京,现代日本历史开始展开。在日本德川时代皇太子的养成教育里,《四书》都是必修的课程。

孟子政治思想的现实意义

当时日本宫廷的讲官,在教皇太子读书前会先针对《孟子》一书做一番思想检查,并在课本中用红笔注明,自某章某句以下数章,或以下若干字,请皇上不必阅读。那些东西就叫做“御读禁忌”,这些有朱笔批点的所谓“御读禁忌”的《孟子》,现在收藏在日本京都大学总图书馆的《清家文库》中。

孟子政治思想的现实意义

孟子在二千多年前所提出的政治主张,即便是放在今天的政治局势中观察,仍然发人深省。两千年来的中国是一个帝王专制的国家,可以说除了高高在上的统治者之外,其他人都没有自由可言。这样一个只有皇帝一个人有自由的国家,是否能够“以民为贵”,全系于皇帝一身,若皇帝不信这一套,其他人是完全无能为力的。

孟子政治思想的现实意义

由此,我们引出孟子政治思想的第二个现实意义:人权问题。

在联合国大会上我国与西方国家最大的冲突之一,就是人权问题。

美国一年发布一次的《国别人权报告》几乎每年都指责中国“人权”问题。

孟子政治思想的现实意义

人权问题是当代西方最重要的价值观之一,也是普世性的价值。当代英国思想家米尔恩提出了“作为最低限度标准的人权”。核心内容主要有两点,第一,由于社会发展的不平衡性和道德规范的多样性,得到某种共同体认可的权利,没有足够的理由被认为也同样适用于其他共同体。第二,无论社会发展和道德规范存在多么大的差异,一些最低限度的人权必须得到所有共同体的一致拥护。

孟子政治思想的现实意义

普遍在西方主流知识界一般的观点中,不认为中国曾经存在人权观念。

当代重要思想家以撒 柏林(Isaiah Berlin)即认为中国文化基本上是没有人权概念的,这种看法是西方知识界对中华文化一直存在的误解。例如以撒 柏林在他的《自由四论》中曾经提出:如果在严格意义上来讲个人自由(individual liberty)的概念,则所有古代文明中从来就没有出现过这样的概念。

孟子政治思想的现实意义

西方人总是认为中国人不具有西方式的个人人权,东方文化完全是倾向父权的,所以东方儿童的教养以及教育方式,最讲究的就是“服从”二字。这种教育方式可能会训练出一个非常乖巧,但没有任何批判能力的孩子,以便作为专制政权控制下驯服的子民。西方主流知识界的这种观念,就一般意义而言有一定的事实根据,不过如果从政治思想的观点而言,这种观察的面向过于狭窄,其得出的结论必有失公允。

孟子政治思想的现实意义

其实我们如能平心静气地回归到《孟子》原典,仔细考察孟子的政治思想,就会发现孟子思想与当代人类普遍崇信的“人权”概念,实有其可以互相参补、相得益彰之处。孟子思想中的“人”的概念,比近代西方的“人”的概念更丰富,而且可能更具有博厚高明的超越向度。

孟子政治思想的现实意义

只是孟子对人权的观念及看法,有别于近代西方式的人权概念。西方文化中的“人权”,特别强调“权利”(right)的合法性与不可剥夺性;中国文化中的“人权”概念则著重强调“责任”(duty)的绝对性。在近代西方有关“人权”的论述中,人民与“国家”之间存在著某种契约关系,人民在契约合法基础上,与“国家”进行对抗,并争取他们应得的权力。

孟子政治思想的现实意义

但在以孟子为代表的中国古典儒学思想脉络中,国君是上天在人间的代表,上天所赋予他的天职即是养民、教民、爱民,他应以提升人民之福祉为努力目标。国君若无法克尽此一天职,就失去为人君的资格而沦为“一夫”,人人皆可得而诛之。因此,我们可以说:在中国儒家传统政治思想中的“人权”概念,是一种以“职责”取代“契约”的概念。

孟子政治思想的现实意义

此外,近代西方的人权论述中的“人”是与群体(如社会与国家)对抗的敌体,“人”基本上是一维空间的人;但是中国文化的“人权”论述中标举的“人”,则是多维空间的人,有其超越的层次与特殊的意义。在这样的思考脉络中,所谓“人权”还有其宇宙论及人性论的根据。

孟子政治思想的现实意义

孟子的政治思想中的人权理论有两个基础。第一个基础是“天人合一”论。所谓“天人合一论”其实包括三个层面,即个人、社会和宇宙。也就是说:人的存在不是一个单面向的人,而是多面向的、多层次的,人的存在是与天互相呼应的。人是浸润在宇宙精神里面的,他与宇宙精神遥遥相契,所以中国文化中的“个人”与西方文化定义下的“个人”是各有所指的。

孟子政治思想的现实意义

另外,中国文化中的“个体”往往是浸润在“群体”里面的。中国的政治思想传统所显示出的个人的概念,绝不是荒岛上绝对孤独的鲁宾逊的形象。

中国的文化传统从不强调孤独,这种对个人“孤独感”的淡薄也可以从生活中很多细节得到印证。比如饮食文化:

中国人吃饭-----圆桌------一起吃

西方人吃饭-----长桌------各吃各

中国人餐厅:吵闹(noisy)热闹(joysy)

西方人餐厅:装潢、烛光、轻声细语、各点各菜。

孟子政治思想的现实意义

正因为中国文化中的个人与群体、宇宙有千丝万缕的关联,所以个人与社会、国家、宇宙都是不可分割的。个人、社会、宇宙三者交互为用,这三者又同时与道德、政治、生态等领域互相共鸣。在这种观点之下,人民并不需要以“合法的”身份去对抗统治团体,以争取自己的利益,人民与国家的关系不是敌对的。

孟子政治思想的现实意义

将这种理念推广到政治管理上,孟子认为统治者责无旁贷地必需参与个人的、社会的及道德的成长过程,并以其拥有的统治权力在他国家内管理众人之事、成就人民幸福,以履行并完成他做为一个统治者的责任及天职。如此一来,统治者维护“人权”并致力于创造人民幸福生活的天职概念就隐藏在“天人合一”的理论中。

孟子政治思想的现实意义

第二个基础是人性论的基础,也就是对人的本质的看法。孟子对人性的认识是:人是秉承天的道德意志而生的,人是天下乃至国家中最为尊贵者,理应受到国君的呵护。因此任何一个统治者,对于保护他的子民,是无可逃避的责任。

孟子政治思想的现实意义

这些伟大的政治思想所代表的人权理念,为什么在中国几千年的历史进程中从来没有真正实践过?

孟子政治思想的现实意义

中国历史上儒家文化的人权理念和帝王政治的现实之间,一直存在着对抗式的紧张关系:

中国历代的帝王都同时扮演两种角色,一是政权的所有者,二是儒家文化的崇奉者。他们一方面想满足个人私欲,掌握绝对权力,一方面又不得不崇尚儒术,接受儒家思想的制约,这两种角色互相拉锯,因此不可避免地存在一种高度的紧张关系。

孟子政治思想的现实意义

另一方面,中国的知识份子们也通常都同时扮演着两种角色:一方面是帝国权力的监督者,一方面又是儒术的信仰者。中国的知识阶级经由科举考试的筛选进入帝国的权力核心,一方面必须为帝王服务,一方面又不愿放弃儒家的信仰。

知识份子所同时扮演的这两种角色彼此之间不断地产生紧张与冲突,因为统治者的利益与儒家的信仰往往无法同时兼顾,想要维护其中一方的结果往往是失去了对另一部分的坚持。

孟子政治思想的现实意义

中国知识份子为了进入权力核心,自幼饱读诗书,其中所传扬的圣贤之教早已成为他们意识型态的一部分。但在从事政治活动之后,由于政治现实的限制,往往使知识份子的理想无法落实。

因此两种角色之间存在的不可避免的紧张性,使得儒家思想很难落实到政治现实之中。

孟子政治思想的现实意义

“内圣外王”的观念跟人权理念不能真正落实也有一定关系。

有为的君子人应该立志存养先天的善性,以成圣成贤为人生努力的目标。而成圣成贤的终极目标是要管理众人之事,通过掌握政治权力实践经世济民的人生理想。

内圣外王的理论其实是建立在“人性的可完美性”基础之上的。

孟子政治思想的现实意义

人性的“完美性”VS“堕落性”

在《圣经》的《创世纪》中,神根据自己的形象创造了人,人是被神创造出来的。新约《圣经》中提到:神是园丁,人是葡萄树,葡萄树需要园丁的修剪,才能够长得有模有样。人是根据神的形象被创造的,就最初的出发点而言应该是完美的。但是在伊甸园中,亚当选择了不顾神的警告,偷吃了智慧树上的苹果,这就是人的堕落性的来源。

孟子政治思想的现实意义

在西方文化中也相信人性的至善与完美,因为人是根据神的形象创造的,但是人有自由意志,所以人之选择堕落与否在于自我,人之堕落就好像水之就下,向下沉沦总是比向上提升容易得多。因此西方文化特别强调自由意志,这种对自由意志的强调就为许多难以理解的现象提供恰当的解释。

孟子政治思想的现实意义

相对而言,孟子则绝对相信人性中的完美性,对于堕落的部分,他相信是可以通过道德礼教的熏陶与涵养加以改善的,如果能时时注意修养维持,发挥人性中的完美性也就如水之就下一般自然。

人性之善也,犹水之就下也。(告子上2)

孟子政治思想的现实意义

“内圣外王”的理论是建立在“人的可完美性”之上。

现实却往往是:内在修养高超的圣人很难掌握到政治权力,反而是阴险狡诈的小人往往能在腥风血雨的权力斗争中脱颖而出。

中国赤裸裸的历史事实就是:几千年来圣人从来没有变成皇帝,倒是无耻流氓成为皇帝之后可能在帮衬文人的涂饰后变成圣人。

孟子政治思想的现实意义

传统儒家主张政教合一,他们其实未能仔细分别“政治领域”与“道德领域”各有不同的运作模式,很难以同一套理论贯彻于这两个性质不同的领域中。

在政教合一的传统中国政治与文化中,儒家的“人权”理想虽然相当高远,但他们始终难以解决一个重要的关键问题:如果专制帝王不愿意履行“天人合一”构架下“保民而王”的天赋职责的话,如何保证人民百姓不受专制政权残害?儒家政治理论虽然注意到了人性的幽暗面,统治者的腐败面,但是还是不能完整地拟定一套制衡权力之滥用的可行且有效机制。

孟子政治思想的现实意义

国家人权行动计划(2009—2010年)

中国政府坚持以人为本,落实“国家尊重和保障人权”的宪法原则,既尊重人权普遍性原则,又从基本国情出发,切实把保障人民的生存权、发展权放在保障人权的首要位置,在推动经济社会又好又快发展的基础上,依法保证全体社会成员平等参与、平等发展的权利。中国政府在治国理政中坚持发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,着力解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居......

讨论:结合孟子的政治思想,讨论当代人权、民生问题(根源、方法、保障)。

孟子政治思想的现实意义

民生是社会和谐发展之本,中国政府对民生益加关注,是民众之福,也是社会走向繁荣、和谐的重要保障。

今年中央财政用在与民众生活直接相关的教育、医疗、卫生、社保、就业、住房等方面的支出突破1万亿元,与其他民生相关支出加总后占财政总支出的三分之二。这是以人为本的重要体现。

孟子政治思想的现实意义

“要让人民生活得更加幸福、更有尊严”

第一,就是每个公民在宪法和法律规定的范围内,都享有宪法和法律赋予的自由和权利,国家要保护每个人的自由和人权。

第二,国家的发展最终目的是为了满足人民群众日益增长的物质文化需求,除此之外,没有其他。

第三,整个社会的全面发展必须以每个人的发展为前提,因此,我们要给人的自由和全面发展创造有利的条件,让他们的聪明才智竞相迸发。

温家宝

在新疆做工的四川智障劳工

曾令全还被选为渠县工商联执委

中国煤矿工人

山西黑砖窑窑工

李刚门

2010年10月16晚21时40分许,在河北大学新区超市前,一牌照为“冀fwe420”的黑色轿车,将两名女生撞出数米远。被撞一陈姓女生于17日傍晚经抢救无效死亡,另一女生重伤,经紧急治疗后,方脱离生命危险,现已转院治疗。肇事者口出狂言:“有本事你们告去,我爸爸是李刚”。 2011年1月30 日,河北保定李启铭交通肇事案一审宣判,李启铭被判6年。

农村留守儿童

失学儿童

让中国农民过上滋润而有尊严的生活,体面、被人尊重,这是我的人生理想和追求,也应该是我们社会的共同理想,否则他们即使做了工人的工作,也还被冠以“农民工”,这岂非奇怪之事?

——农业部副部长高鸿宾谈自己的人生理想

孟子政治思想的现实意义

1、中国是否像西方世界所指责的那样没有人权?

2、某些欺凌人权、腐败、贫富差距增大等社会现象的根源在哪里?

3、你认为该如何解决?

4、温总理所说的“要给每个人以受教育的机会,充分发挥人的独立思维和创造精神。”你怎么解读他这句话的含义?