【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子》、《庄子》等先秦说理散文(100张)

文档属性

| 名称 | 【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子》、《庄子》等先秦说理散文(100张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 167.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

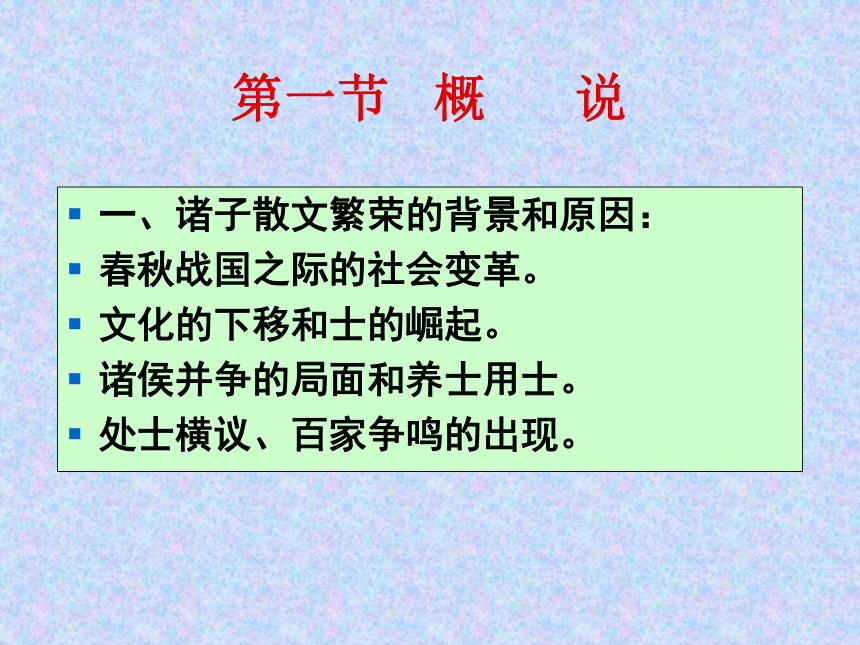

课件100张PPT。《孟子》、《庄子》等先秦说理散文 先秦说理散文即通常所说的诸子散文。这类散文是春秋战国时期诸子百家阐述各自对自然对社会不同观点和主张的哲理性著作,是他们著述的散文集。第一节 概 说一、诸子散文繁荣的背景和原因:

春秋战国之际的社会变革。

文化的下移和士的崛起。

诸侯并争的局面和养士用士。

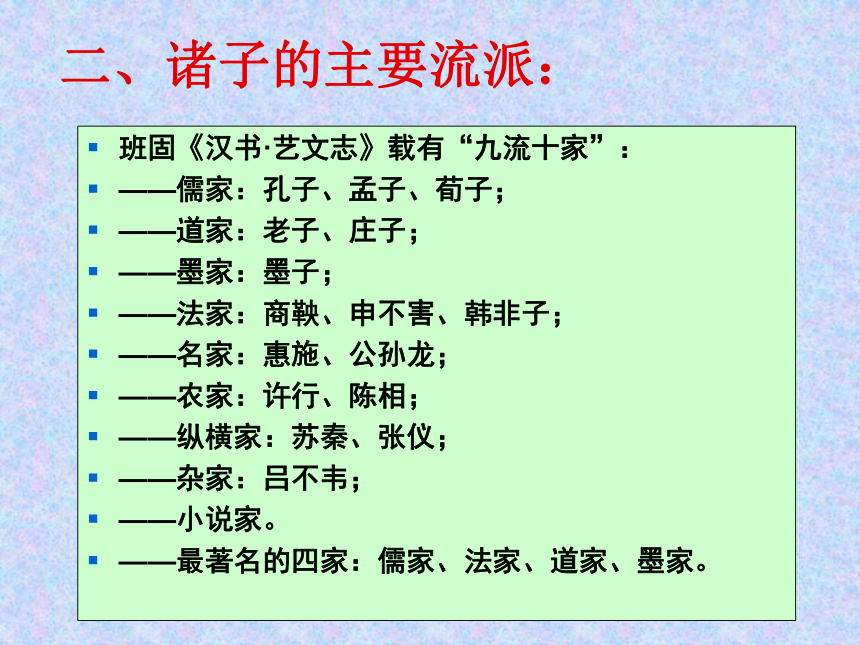

处士横议、百家争鸣的出现。二、诸子的主要流派:班固《汉书·艺文志》载有“九流十家”:

——儒家:孔子、孟子、荀子;

——道家:老子、庄子;

——墨家:墨子;

——法家:商鞅、申不害、韩非子;

——名家:惠施、公孙龙;

——农家:许行、陈相;

——纵横家:苏秦、张仪;

——杂家:吕不韦;

——小说家。

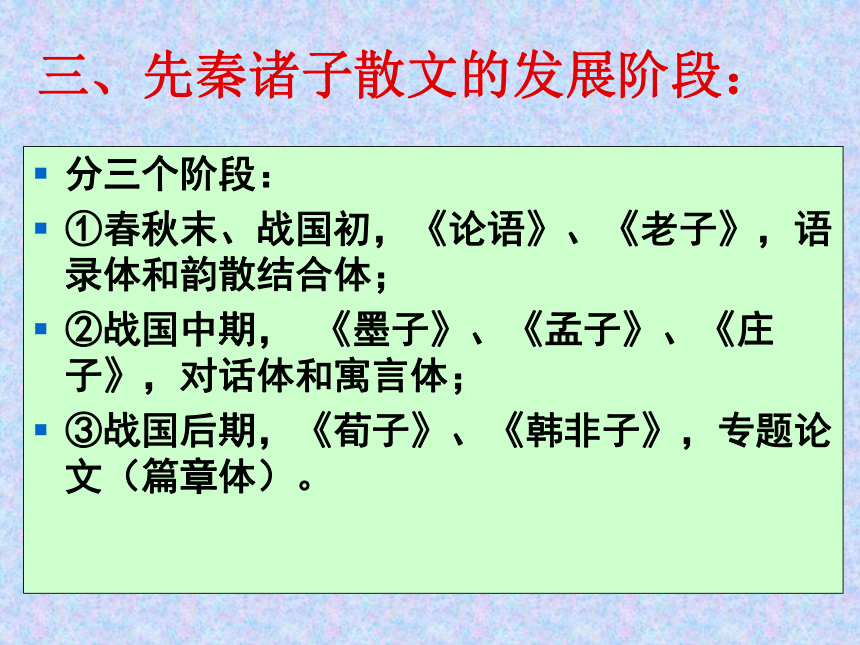

——最著名的四家:儒家、法家、道家、墨家。三、先秦诸子散文的发展阶段:分三个阶段:

①春秋末、战国初,《论语》、《老子》,语录体和韵散结合体;

②战国中期, 《墨子》、《孟子》、《庄子》,对话体和寓言体;

③战国后期,《荀子》、《韩非子》,专题论文(篇章体)。 第二节 孔子和《论语》一、孔子其人:

孔子是中国历史上最伟大的思想家、教育家,也是儒家学派的创始人、儒家文艺思想的奠基者。(一)孔子的生平:(前551—前479)名丘,字仲尼。春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。

“吾少也贱,故多能鄙事。”

中都宰(中都:京城;宰:长官。)、司寇(掌管刑狱的官)

孔子大部分时间用于周游列国、聚徒讲学及整理典籍。

其生平事迹,主要见于《史记·孔子世家》。(二)孔子的思想:1、孔子的思想体系的核心是“仁”和“礼”。

“仁”的基本意思是“爱人”,他提倡人与人之间建立由近及远、由亲及疏的有差等的爱,这是他最高的道德标准;

“礼”即礼制、制度,是奴隶制中上下尊卑等级之间的规定和人们日常生活行为的一种规范,是保证“仁”的实施的。 “君君、臣臣、父父、子子” “君使臣以礼,臣事君以忠” “克己复礼为仁” “孝、悌”、“忠、恕”、“恭、宽、信、敏、惠” “己欲立而立人,己欲达而达人” “己所不欲,勿施于人” “节用而爱人,使民以财。”2、孔子在政治上主张“德政”。 孔子主张 “为政以德”,反对暴君苛政,以恢复西周初期的稳定局面为其奋斗目标,因而带有保守性和复古性。 “为政以德,譬如北辰。居其所而众星拱之。”(《为政》) “博施于民而能济众” “丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。”(《季氏》)3、教育方面:孔子是中国历史上第一位伟大的教育家。

“学而不厌,诲人不倦”;

“有教无类”;

“知之为知之,不知为不知”、“不耻下问”、“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。”;

“毋臆,毋必,毋固,毋我” “君子泰而不骄”;

“学而不思则罔,思而不学则殆”,“不愤不启,不悱不发”,“举一隅,不以三隅反,则弗复也。”

孔子以诗、书、礼、乐教弟子,有德行、言语、政事、文学四科,而教人则循循善诱、重在启发,举一反三。 4、文学方面:重视文学的社会教化作用,如认为《诗》有“兴、观、群、怨”的功能。

主张文质并重。

提出了美善统一和中和的审美原则等等。 《论语·阳货》:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于草木鸟兽之名。” 《论语·雍也》:“子曰:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。” --“辞达而已矣” --“言之无文,行而不远。” 《论语·为政》:“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。” 《论语·八佾》:“乐而不淫,哀而不伤。”(三)孔子对后代的贡献:1、中国古代文献的整理者。

司马迁说孔子“序《诗》、传《易》、正《礼》、《乐》、作《春秋》”

2、中国古代文化的传播者。

首开私学,广收门徒。中国古代文化的第一次大普及。

孔子的教育分为“文(历代文献、文化知识)、行(社会实践、品德修养)、忠(忠诚、笃厚)、信(信实、坚守信约)”四教。

3、孔子是中国古代有名的大教育家。

A、首开私学。 B、教学态度:C、教学方法:D、学习态度:二、关于《论lún语》: 《论语》是一部记述孔子及其弟子言行的典籍,也是一部优秀的语录体散文集。(一)“论语”的名称及编者:语:语言;

论:论纂;论:伦也。伦:次序。

《论语》是由孔子弟子及孔门后学辑录而成。

《汉书·艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子时及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记。夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”(二)成书的时代 及内容的时代:从语言文字的特点看,属战国初期的作品,故研究文学者把它看成战国时代的作品。

从内容看,多记春秋时代,故研究历史、哲学者把它看作研究春秋时代有关问题的材料。(三)《论语》的流传:今本《论语》共二十篇。

其传本,在战国至汉初,主要有鲁论、齐论、古论,今本为鲁论。

是研究孔子思想学说最集中、最重要的文献,也是儒家的主要经典,南宋以后列为“四书”之一,是士子的必读书。

“四书”:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》(四)《论语》的主要内容: 书中主要记述了孔子及其弟子的言行,比较集中地反映了孔子的哲学思想、政治思想、学术思想、教育思想等等。

(五)《论语》的文学成就:1、表现了孔子及其弟子的形象、性格;

《阳货》:“子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑曰:‘割鸡焉用牛刀?’子游对曰:‘昔者偃(即子游)也闻诸夫子曰:君子学道则爱人,小人学道则易使也。’子曰:‘二三子,偃之言是也,前言戏之耳。’”

又如《侍坐》 2、以形象的语言表达深刻的道理,富有启发性、哲理性,流传于后世,许多成为格言、成语; “学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?” “三人行必有我师焉。” “温故而知新,可以为师矣。” “学而不思则罔,思而不学则殆。” “发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。” “知之为知之,不知为不知,是知也。” “饱食终日,无所用心,难矣哉!” “人无远虑,必有近忧。” “人无信,不知其可也。” “不义富且贵,于我如浮云。” “君子坦荡荡,小人长戚戚。” “后生可畏,焉知来者之不如今也?”

“三军可夺帅,匹夫不可夺志也。”

“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”

“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

“工欲善其事,必先利其器。”

“欲速则不达。”

“岁寒然后知松柏之后凋也!”

“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

颜渊感叹老师之道时说:“仰之弥高,钻之弥坚。瞩之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。” 3、语言精炼平实,含蓄隽永,概括力强,且长于用各种语气词表达人物的思想感情。 《子罕》:“子贡曰:‘有美玉于斯,韫匵而藏诸?求善贾而沽诸?’子曰:‘沽之哉!沽之哉!我待贾者也。’”(五)《论语》选讲:1、《子路曾皙冉有公西华侍坐章》 (ZP141)

2、《楚狂接与章》(ZP144)

3、《子路从而后章》(ZP146) 第三节 孟轲和《孟子》一、孟子(约前372—前289):

孟子是战国时期著名的思想家、教育家、散文家。1、孟子的生平:名轲,邹(今山东邹里)人,鲁国贵族孟孙氏后裔。

记其生平事迹的有《史记·孟荀列传》、《韩诗外传》、《说苑》、《列女传》。

思孟学派。

孔、孟并称,孔子:“圣人”;孟子:“亚圣”。2、孟子的思想:“仁政”思想、性善论和民本论是孟子的主要思想理论。

孟子思想的核心是“仁政”:

a.政治上主张“保民而王”,认为“民为贵,社稷次之,君为轻。” (民本论)

b.反对霸道,反对虐政害民,主张行王道以统一天下。

c.经济上主张“省刑罚,薄赋敛”,“制(规定)民之产”(民有恒产),使之丰衣足食,幼有所养,老有所归。

d.主张以仁义争取民心,反对暴力改革,反对争城争地的兼并战争。

性善论是孟子对儒家学说的第一个贡献;重民思想是孟子对儒家学说的第二个贡献。

性善论和民本论是孟子的“仁政”主张的两根理论支柱:从民本论出发,统治阶级必须推行仁政;从性善论出发,统治阶级可能推行仁政。二、《孟子》其书:记载了孟子的言行和学说,包括其哲学思想和政治思想。

为孟子的门人万章、公孙丑之徒所著。

全书本为七篇(梁惠王、滕文公、公孙丑、离娄、万章、告子、尽心),东汉赵歧作注时将每篇分为上下两章,计十四章。

《孟子》是儒家经典著作之一,朱熹以《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》为“四书”,在我国思想史上有重要地位。

《孟子》的文学价值,主要表现在它再现了孟子作为儒家学者济世救民的形象和他作为普通人刚直而富于情感的个性特点。《孟子》散文对唐宋古文家及后世散文的影响巨大。三、《孟子》散文的艺术特色: 《孟子》是通过对话展开论辩的说理文章,比《论语》篇幅加长、议论增多,有较强的文学性。 1、缜密纯熟的论辩技巧。(1)比较注意论辩的逻辑性。

论证方式有立论(《齐桓晋文之事章》)、有驳论(《有为神农之言者许行章》)。

常常采用类比推理的方法,如《鱼我所欲也章》以鱼、熊掌和生、义相类比。

(2)善设机巧,引人入彀,欲擒故纵,请君入瓮,使人无法躲避。

如《梁惠王上》中的“齐桓晋文之事”章;

如《滕文公上》中的“有为神农之言许行”章。

(3)陈事说理,善用比喻和寓言。

如“五十步笑百步” 、“君子远庖厨”、“挟太山以超北海”、“为长者折枝”、“缘木求鱼”、“日攘一鸡”、“揠苗助长” 、“鱼我所欲”、“齐人有一妻一妾” 、“弈秋诲弈” 等。《离娄下》载“齐人有一妻一妾”: 齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其所与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。”蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他……此其为餍足之道也。其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。 由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。2、气势浩然的文风。气势充沛,感情强烈,笔锋犀利,富于鼓动性,具雄辩家气概。

如“许行”、“好辩”、“齐桓晋文”之章及“天时不如地利”等篇。

气盛言宜,孟子内在精神修养上的浩然气概,是《孟子》气势充沛的根本原因。

同时,《孟子》大量使用排比句、感叹句、诘问句、叠句,也增强了文章的气势。3、《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。 如“明察秋毫”、“水深火热”、“出尔反尔”、“出类拔萃”、“心悦诚服”、“一暴十寒”等等。四、《孟子》选讲《齐桓晋文之事章》(ZP148)

本章系统地阐述了孟子关于王道的理论和具体主张。结构划分:一、从开头“齐宣王问曰”到“莫之能御也”,提出“保民而王”的主张。

二、从“曰:‘若寡人者,可以保民乎哉?’”到“是以君子远庖厨也”,指出齐宣王有“保民而王”的条件。

三、从“王说曰”到“然后快于心与”,指出齐宣王行王道并非不能而是不为。

四、从“王曰:‘否,吾何快于是!将以求吾所大欲也。’”到“其若是,孰能御之”,阐明霸道必败,王道必胜。

五、从“王曰:‘吾惛,不能进于是矣!……’”到结尾“然而不王者,未之有也。”,提出“保民而王”的具体措施:①经济措施:制民之产(物质);②文化思想上:加强教化(精神),两者具有同步的意义。本文特色:北宋苏辙:“宽厚宏博,充乎天地之间,称其气之小大,”“其气充乎其中,而溢乎其貌;动乎其言,而见乎其文。”(《上枢密韩太尉书》)

1、针对现实,居高临下。

2、论点深刻,论据雄辩。

3、论证严密,步步紧逼。

4、通篇一贯,曲折起伏。

5、简约清畅,灵活多变。第四节 荀况和《荀子》 荀子是一位集大成的思想家。荀子与孟子都是孔子学说的正宗传人。孟子继承了孔子的仁义学说,荀子则继承了孔子的礼乐学说。一、荀子的生平思想:荀子(约前298—前238年),名况,时人尊称荀卿,汉人为避汉宣帝讳有称其为孙卿者。

战国末赵人,其生卒之年无从考定。

概其生平,可谓生于赵,游于齐、秦,仕于楚,为兰陵令,终老于兰陵。

其生平事迹略见于《史记·孟子荀卿列传》。荀子思想:首先,是“天行有常”的自然观和“制天命而用之”的天道观。

其二,提出了著名的“性恶论”。承认人后天的可塑性,并重视教育与社会环境的影响。

其三,主张“法后王”的政治观。提倡礼、法并用。

其四,重视“人治”的思想。和孔、孟的不同之处:荀子尊孔抑孟。

孟子主张法先王,荀子主张法后王;

孟子主性善,荀子主性恶,重后天的学习、改造;

孟子的自然观是唯心主义的,荀子的自然观的主要倾向是唯物主义的。

在尊孔,维护封建统治秩序,行王道,举贤能,诛暴君如诛独夫等方面,荀孟是基本一致的,只是荀子在继承前期儒家思想的基础上,又吸收了法家乃至百家的某些长处。“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”

“彊本而节用,则天不能贫。养备而动时,则天不能病。修道而不贰,则天不能祸。”

“大天而思之,孰与物畜而制之,从天而颂之,孰与制天命而用之!”

“有乱君,无乱国;有治人,无治法”(《君道》)

“虽王公大夫之子孙也,不能属于礼义,则归之庶人,虽庶人之子孙也,积文学、正身行,能属于礼义,列归之卿相大夫”(王制)。

“礼者,法之大分也;法者,治之端也。”二、《荀子》其书:《荀子》一书,又名《孙卿子》、《孙卿新书》。

唐代人杨倞作注,改名为《荀卿子》,宋代以后称《荀子》。

今传32篇,以《劝学》始,《尧问》终。多为荀子自撰。

体系博大,思想精深,内容广博。

涉及了哲学、政治、经济、文学、艺术等众多领域。有论述自然观和认识论的,如《天论》、《解敝》等;

有论述政治观的,如《王制》、《富国》、《强国》、《王霸》等;

有论述政治、学习、修养、教育的,如《劝学》、《修身》、《性恶》、《荣辱》等;

还有论述军事语言、逻辑及评论各家学术的得失的,如《议兵》、《非十二子》、《正名》、《乐论》、《成相》、《赋篇》等。 三、《荀子》的文学成就:1、立意统一,严谨周详。

其文往往有总论、分论,层层深入,中心突出,逻辑严密,结构严整,体式宏伟,多属专题学术论文。

2、理正辞雅,老练浑厚。

3、善用比喻、铺陈和排比。

标志着我国议论散文的成熟和完善,为后世论说文体的典范。四、《荀子》选读:《劝学篇》(节选)(ZP167)

本文各层大意:1、提出中心论点:学不可以已。阐明为学的意义在于增进德智。

2、勤学可以化道,无祸得福。

3、君子之所以成为君子,关键不在于性,而在于善假于物。

4、君子要慎于立身。

?以上主要是讲为学的意义──修身之必需。

5、学习应该专心致志、始终如一。

6、注意恒、专,就必有所成。

?以上主要是讲为学的态度──专一。本文特色:内容充实,中心突出(“学不可以已” )。

组织严密,层层深入。

引物连类,设譬说理。

本文的比喻手法约略有三:一是正面设喻。二是正反设喻。三是反复设喻。

构成比喻的事项均取自日常生活,浅显易晓,饶有趣味。

句式多变,语言简练。

大量运用排偶句式,整齐流畅,言调铿锵。许多句子已成为格言成语:如:“青出于蓝,而胜于蓝;冰,水为之,而寒于水。”

“积土成山,风雨兴焉;积水成渊、蛟龙生焉;积善成德而神明自得,圣心备焉。”

“不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海,锲而不舍,金石可镂。”等等。第五节 墨翟和《墨子》 墨子是战国初期著名的思想家、教育家、墨家学派的创始人。

墨子的学术理论保存在《墨子》一书中,它不是墨翟个人的作品,而是墨家学派的总集。一、墨翟及墨家学派:墨子名翟,鲁国人,一说宋国或楚国人。手工业出身的“士”。被楚国贵族称为“贱人”。

生平事迹不详,约生于孔子后,活动于战国之初。

《淮南子·要略》:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以其礼烦扰而不说,厚葬靡财而贫民,(久)服伤生而害事,故背周道而用夏政。”

墨子“弟子弥丰,充满天下。”(《吕氏春秋·当染》)形成了与儒家对立的墨家学派,影响很大。世称“显学”。

墨子学派代表着小生产者的思想和利益,具有一定的进步性。但同时相信鬼神的存在,否定文化艺术,也体现了思想的狭隘和局限。

墨子死后,墨家分为三派:相里氏之墨、相夫氏之墨,邓陵氏之墨。战国以后消亡。二、墨子的学说:其学说在先秦与儒家并称为儒墨显学。

其学说主要包含在《墨子》的“十论”当中。

提出十项治国方略:尚贤、尚同、兼爱、非攻为政治思想。节用、节葬、非乐为经济思想。非命、天志、明鬼是哲学思想。

墨子的中心主张是“兼爱”和“非攻”。反对攻人之国,主张“爱无差等”。

墨者不但有学派,而且有组织团体,重视学说的实践。

墨子的学说对当时统治者有所揭露,他的行动也起到一些扶危持倾的作用。但是,总的来说,他的学说是脱离社会发展趋势的,到了汉代便无人治墨了。三、《墨子》:是墨家学派的代表作。

大部分是墨子讲学、由弟子记录整理而成,一少部分是墨子后学的著作。

内容驳杂,体例也不一致。

原书71篇,今存53篇。可分为5类:①墨子的言行录:《耕柱》、《贵义》、《公孟》、《鲁问》、《公输》。

②弟子发挥墨子思想的杂论:《亲士》、《修身》、《所染》、《法仪》、《七患》、《辞过》、《三辩》、《非儒》。

③讨论宇宙、认识论和逻辑问题的,被人称为“墨辩”:《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》、《大取》、《小取》。

④讨论守城工具和技术问题的,是墨家这方面知识的汇集。

⑤墨子讲学的记录:为墨子弟子所记,《墨子十论》,包括《尚贤》、《尚同》、《兼爱》、《非攻》、《节用》、《节葬》、《天志》、《明鬼》、《非乐》、《非命》。四、《墨子》的文学价值:尚实重质,言之无文。

讲究逻辑,明辨是非。(类比推理)

极重论证依据,提出了“三表”原则。

《非命上》所载:“有本之者,有原之者,有用之者。”

就是论证问题应有三方面依据:

一是本之于历史事实,

二是原察百姓见闻,

三是观察政治实践的效验。在文体上,具有承前启后的作用:它的文体已呈现出由“语录体”、“对话体”向“专论体”过渡的趋势。

特点:

首先,各篇出现了简明扼要的标题。

其次,《墨子》中虽也有墨子语录,但不再是各自孤立的存在,而是围绕中心论题连缀而成一个整体。

再次,《墨子》文章谋篇布局已初具章法,颇有自觉为文的倾向。

文章的基本结构:提出问题→分析问题→简括总结。另外,对墨子形象的表现,是《墨子》较具文学性的一面。

大量使用排比、对偶、比喻等修辞手法,因而文章也不乏生动之趣,有一定的文学性。第六节 《老子》和《庄子》 道家学派的代表人物是老子和庄子,所以又叫老庄学派。一、老子和《老子》 道家学派的开创者,是人们所熟知的著名古代思想家。

其著作为《道德经》即《老子》。(一)老子其人:老子即老聃,又名李耳(“博大真人”)。 “玄元圣祖”。“太上老君”。

楚国人,与孔子同时,生活于春秋末年。

记载老子生平事迹的除了《史记·老子韩非列传》外,还有其他史料:《史记·孔子世家》、《庄子》的《天道》《天地》《天运》《田子方》《知北游》《德充符》《应帝王》《在宥》《庚桑楚》《则阳》《寓言》《养生主》等诸篇。

孔子着重讲“人道”,而老子则着重讲“天道”。

他的杰出贡献在于开创了中国古代哲学本体论的学说。(二)《老子》──语录体和韵散结合体: 《老子》一书并非老子自著而成于后学之手。

今存《老子》共八十一章,上篇三十七章,称《道经》,下篇四十四章,称《德经》,故《老子》又称《道德经》。1 、《老子》的主要思想:其体系的核心就是“道”,“道”是宇宙的本源,又是宇宙自然和社会人事存在与变化的根本规律。

道,可道,非常道。(首章)

天乃道,道乃久,殁身不殆。(章十六)

人法地,地法天,天法道,道法自然。(章二十五)

老子学说的精髓,是辩证法思想。

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。……正复为奇,善复为妖。(章五十八)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。……正言若反。(章七十八)

美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。(章八十一)2.《老子》的艺术特点:(1)是韵散结合的特殊文体。

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

(2)善于运用具体形象表现抽象哲理。

师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年。(章三十)

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土,千里之行,始于足下。(章六十四)

(3)语言凝练精妙,多用格言、警句。

金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。(章九)

六亲不和,有孝慈。国家昏乱,有忠臣。(章十八)

贵以贱为本,高以下为基。(章三十九)二、庄子和寓言体《庄子》 庄子继承并发展老子的思想,是道家著名代表人物。

《庄子》是庄子及其弟子后学们的哲学著作。(一)庄周的生平:约前369—约前286,准确的生卒年不可考。

名周,约与孟子、梁惠王、齐宣王同时而稍晚。

宋国蒙(今河南商丘东部)人,任过漆园吏。

生活拮据,淡泊名利。

庄子生平较可靠的材料只有《史记·老子韩非列传》。(二)庄子的思想 庄子的思想学说与老子一脉相承,而又有变化。无论在哲学观、社会观、人生观等方面都具有自己的特征,思想更为复杂。1、哲学思想:继承了老子的道以及自然无为的思想。

主要特征是“齐物论”即相对主义。

“天地与我并生,而万物与我为一。”(《齐物论》)

这是其政治观及人生态度赖以建立的基础。庄子的自然哲学:庄子的自然哲学主要由构成万物基始的“气”、万物生成和存在形式的“化”以及宇宙根源的“道”三个范畴组成。

“道”也是其哲学的基础和最高范畴,既是关于世界起源和本质的观念,又是至人的认识境界。

庄子人生就是体认“道”的人生。庄子的体道人生,实为一种艺术的人生。庄子的人生哲学:庄子认为人生面临着三种困境:

自然之限:死与生;

社会之限:时与命;

自我之限:情与欲。

故其理想的人生境界:齐一生死、顺应时命、无情无欲。(无为)

采取消极的处世态度--避世、游世,以致于精神逍遥、养生尽年。古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士。若然者,过而弗悔,当而不自得也。若然者,登高不栗,入水不濡,入火不热,是知之能登假于道者也若此。古之真人,其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。真人之息以踵,众人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。其耆欲深者,其天机浅。古之真人,不知说生,不知恶死。其出不欣,其入不距。翛然而往,翛然而来而已矣。不忘其所始,不求其所终。受而喜之,忘而复之。是之谓不以心捐道,不以人助天,是之谓真人。2、政治思想:庄子的政治态度是不与统治者合作,愤世嫉俗,蔑视礼法权贵;

崇尚“至德之世”,具有强烈的现实批判精神。

提倡“绝圣弃智”,向往与禽兽杂居的远古时代。──落后

揭露社会矛盾,鞭挞统治者,拒绝跟他们合作。──进步庄子主张“日出而作,日落而息”,“出无蹊隧,泽无舟梁,万物群生,连属其乡。禽兽成群,草木遂长”(《马蹄》)人兽同居、互不惊扰,比老子“虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。甘其舍,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”走得更远。

《秋水·惠子相梁?》:“窃钩者诛,窃国者诸侯。”“诸侯之门,而仁义焉存?”《秋水·惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:庄子来,欲代子相,于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:‘南方有鸟,其名为鸳雏,子知之乎?夫鸳雏 ,发于南海而飞于北海,非梧桐不上,非练食不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鸳雏过之,仰而视之曰:赫!今子欲以子之梁国而赫我邪?’”

《则阳·蜗角之战》:“有国于蜗之左角者曰触氏,有国于蜗之右角者曰蛮氏,时相与争地而战,伏尸数万,逐北旬有五日而后反。”

3、文艺思想:①主张消灭作为礼乐的文艺。

礼乐是对自然状态的破坏。 “礼乐遍行,天下大乱。”

②崇尚朴素美、自然美。

他在《齐物论》中把声音之美分为三类:人籁、地籁、天籁。“与天和者,谓之天乐。”

提倡“真”。── “强哭者虽悲不哀,强怒者虽威不严,强亲者虽笑不和。真悲无声而哀,真怒未发而威,真亲未发而和。”③言不尽意,得意忘言。

《天道》:“世之所贵道者,书也。书不过语,语有贵也。语之所贵者,意也。意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。”

《外物》:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉!”

④虚静养心,技艺神化。

只有倾心进入境界,才能达到神化的地步,如“庖丁解牛”。(三)《庄子》其书:是庄子及其弟子后学们的哲学著作。

《汉书·艺文志》说有52篇,现存33篇,为西晋郭象整理编排。

分为内篇(7)、外篇(15)、杂篇(11)三部分。

内篇为庄子本人所作,外、杂篇为庄子的弟子及其后学所作。

唐玄宗尊庄周为“南华真人”,奉《庄子》为“南华真经”。 (四)庄子散文的文学成就 《庄子》在诸子散文中艺术成就最高。

鲁迅说:“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”(《汉文学史纲要》)具有浓厚的浪漫主义色彩。1、寓言为主的创作方法。“三言”:寓言(包括一些神话式的幻想故事,也包括通常借事物寓言的故事)、重言(是借用某些历史故事和古人的话)、卮言(是指随机应变的直接辩论)。

寓言是《庄子》最主要的表现方式。《庄子》一书中,有寓言故事二百多则。

《庄子·寓言》:“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。”

司马迁:“其著书十余万言,大抵率寓言也。”(《史记·老庄申韩列传》)

既有对历史故事、神话传说的加工改造,如《逍遥游》中的“藐姑射之神人”《应帝王》中的“浑沌”等;

也有即兴创作,如《齐物论》中的“庄周梦蝶”、《至乐》中的“髑髅见梦”等。

文章的结构多是一些寓言或故事连缀成篇,形成独具特色的连环式结构。

如《养生主》2、意出尘外、怪生笔端的想象和虚构。

《艺概·文概》:“寓真于诞,寓实于玄。”

《艺概·文概》:“庄子文看似胡说乱语,骨里却尽有分数。”

3、奇丽诡谲的艺术形象。

《庄子》的艺术形象层现叠出,异彩纷呈。大到鲲鹏小到蟪蛄,各种形象在《庄子》笔下无不自由地驱使。

4、奇诡的艺术境界。

5、富有诗意的语言。(五)庄子的影响:《庄子》的思想与艺术对后世文学的影响,在诸子中也极为突出。

庄子不仅影响了一些消极作家,而且影响了许多重要的有名气的进步作家。

其文“吐峥崂之高论,开浩荡之奇言”(李白《大鹏赋》)。

“古今文十,每每奇之”(罗勉道《南华真经循本释题》)。

柳宗元:“参之《庄》、《老》以肆其端。”(《答韦中立论师道书》)

苏轼:“昔有见于中,口未能言,今见《庄子》,得吾心矣。”(苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》)

鲁迅:“其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”(《汉文学史纲要》)

郭沫若推庄子为一般散记文学的“鼻祖”,认为他足以和屈原、司马迁“分庭抗礼”(《庄子与鲁迅》),甚至说:“秦汉以来的一部中国文学史差不多大半在他的影响之下发展。”

闻一多也是庄子的崇拜者。(六)《庄子》选讲(1)《逍遥游》(ZP185)讲析1.《逍遥游》是《庄子》的第一篇,是最能代表庄子思想精神和散文艺术的篇章之一,也是庄子阐发其人生理想的代表作。

文章的主旨是追求绝对的精神自由和对现实社会的彻底超脱。

在庄子看来,任何凭借、依赖外物的“有所待”都不可能达到逍遥游的境界,只有摈弃外物,解除物我对立,达到“无己”、“无功”、“无名”的超然物外的境界,才是庄子的理想的精神家园——“逍遥游”。2.本文可以分为两个部分:

第一部分:论述了“大小之辩”,并提出“逍遥游”的人生境界。

第二部分:以寓言故事进一步说明“逍遥游”的人生境界。3.本文的艺术特征:①这是一篇哲理散文,但主要并不是采用逻辑推理的表现而是运用了形象化的表现艺术。通过奇诡的想象、巧妙的虚构、极度的夸张,以及拟人等艺术手法,构筑起了丰富多彩而又玄妙奇特的形象世界。

②本文的论证方法:1.以“大小之辩”为行文线索。2.文章采取了层层铺垫,最后否定的方法,提出正面的立论,然后在第二部分运用寓言故事说明其理论。3.对比的手法:大小对比,三种人对比。

③文章在形式结构上,不拘章法规矩,只重内在旨意的表达,笔随意至,形散而神不散。

清·林云铭《庄子因》评论说:“篇中忽有叙事,忽而引证,忽有譬喻,忽而议论。以为断而非断,以为续而非续,以为复而非复。只有云气空濛,往返纸上,顷刻之间顿成异观。”

④本文的语言体现了《庄子》基本的语言风格,就是汪洋恣肆,跌岩跳跃,节奏鲜明,挥洒自如。(2)《养生主》(ZP194)讲析:1、全面具体地描述了庖丁解牛的技艺。

2、通过回答“技盖至此乎”的问题,总结了解牛的经验,亦即庄子对养生原则的理解。

3、写作特色:

首先,层次清楚,逻辑严密,说理深刻透砌。

其次,概括描述和集中刻画相结合。

再则,语言精炼准确而富于表现力。第七节 韩非和《韩非子》 韩非是战国末期先秦法家之集大成者,同时又深受儒、道、墨诸家思想的影响。韩非吸纳和综合了先秦前期法家思想,建构了一套最完备的法家思想体系。 一、韩非的生平:约前280—前233。

韩国公子(庶出),曾与李斯俱事荀卿,斯自以为不如非。

韩非口吃,不善辞令。

其生平材料主要见《史记·老子韩非列传》。

此外,《战国策·秦策三》、《史记·秦本纪》、《韩世家》及王充《论衡·祸虚》也有零星材料可资参考。二、韩非的思想:韩非思想体系的核心是法制,即实行专制主义。

韩非的法家思想,有两个主要特点:

一是以“法”为中心、结合“术”与“势”的政治观。

《和氏》:“以法为教,以吏为师”,“刑过不逊大臣,赏善不遗匹夫”,“君垂爵禄于臣,臣尽死力以君”。

二是反对复古、主张革新的社会历史观。

《五蠹》:“不期修古,不法常可,论世之事,因为之备” ,“世异则事异”,“事异则备变”。在军事上:

提倡养耕战之士,反对“五蠹”之民。

韩非的文学观:

重质轻文,崇实反虚。

强调文学的功利目的性。

反对因实用而害文辞者。三、《韩非子》:韩非的著作收集在《韩非子》一书中。

《汉书·艺文志》载韩非子55篇,今本《韩非子》也是55篇。

综合历代学者考证,《初见秦》、《有度》、《饰邪》3篇确非韩非所作。

清·王先慎的《韩非子集解》、今人陈奇猷《韩非子集释》、梁启雄《韩非子浅解》和江苏人民出版社的《韩非子校注》是比较好的本子。四、韩非散文可分为两大类:一类是政论或学术论文;

另一类是主以寓言故事说理的散文。五、韩非散文的艺术特色:1、《韩非子》多长篇议论文,有立论、驳论、解说等多种类型的文章。

2、韩非子的散文峻峭挺拔,锋芒毕露,直言不讳;善于揭露矛盾,驳难对方;推证事理,切中要害,有很强的分析综合能力,体现了法家文章的特点。

3、植根现实的寓言。

韩非善于用寓言故事来加强文章的说服力和感染力。

《韩非子》中寓言据先秦散文之冠,据统计,书中共有寓言故事三百多则。

韩非子系统收集、整理、创作寓言,分门别类辑为各种形式的寓言故事集,如《说林》、《内储说》、《外储说》等。

韩非寓言题材平实,构思精巧,描写大胆,语言幽默。 寓言故事著名者如:《和氏献壁》(《和氏》)

《老马识途》、《远水不救近火》(《说林上》)

《滥竽充数》(《内储说上》)

《郑人买履》、《买椟还珠》、《郢书燕说》(《外储说左上》)

《自相矛盾》(《难一》)

《守株待兔》(《五蠹》)等等

多已演为成语,广为流传。 四、《韩非子》选讲:《五蠹》(节选)是《韩非子》中的第一篇,是韩非的代表作。

“五蠹”是指学者(儒生)、带剑者(侠客)、言谈者(纵横之士)、患御者(权臣)、工商之民(工商业者)五种不能生产只知消费的社会的蠹虫。

文章极力主张铲除“五蠹”之民。

充分地体现了作者的社会历史观和法治主张。 艺术上:体现出韩非散文严峻峭拔的风格。

有完整的结构和严密的逻辑性。

大量运用对比手法。

句式上运用排偶句。 第七节 《吕氏春秋》《吕氏春秋》是秦丞相吕不韦组织手下门客共同编著的。

《吕氏春秋》作者不一,内容庞杂,所以《汉书·艺文志》把它列为“杂家”。

《吕氏春秋》体制宏大,包罗广博,但组织严密,体例新颖,全书分为“十二纪”、“八览”、“六论”,多由短篇组成。

平实畅达的文风。

丰富多彩的寓言。第九节 先秦说理散文的历史回响

一、确立了说理文的体制和形象化的说理方式

二、影响后世的创作风格

三、提供丰富的文学语言范式

思考研讨题:

庄子和韩非都善于创作寓言,试比较两者的寓言在内容和形式上有何异同?【作业】1、简述先秦说理散文体制发展的轨迹。

2、举例分析《孟子》的论辩艺术。

3、以《逍遥游》为例,谈谈《庄子》浓厚的文学色彩

4、口译《逍遥游》开头至“至人无己”。 再见

春秋战国之际的社会变革。

文化的下移和士的崛起。

诸侯并争的局面和养士用士。

处士横议、百家争鸣的出现。二、诸子的主要流派:班固《汉书·艺文志》载有“九流十家”:

——儒家:孔子、孟子、荀子;

——道家:老子、庄子;

——墨家:墨子;

——法家:商鞅、申不害、韩非子;

——名家:惠施、公孙龙;

——农家:许行、陈相;

——纵横家:苏秦、张仪;

——杂家:吕不韦;

——小说家。

——最著名的四家:儒家、法家、道家、墨家。三、先秦诸子散文的发展阶段:分三个阶段:

①春秋末、战国初,《论语》、《老子》,语录体和韵散结合体;

②战国中期, 《墨子》、《孟子》、《庄子》,对话体和寓言体;

③战国后期,《荀子》、《韩非子》,专题论文(篇章体)。 第二节 孔子和《论语》一、孔子其人:

孔子是中国历史上最伟大的思想家、教育家,也是儒家学派的创始人、儒家文艺思想的奠基者。(一)孔子的生平:(前551—前479)名丘,字仲尼。春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。

“吾少也贱,故多能鄙事。”

中都宰(中都:京城;宰:长官。)、司寇(掌管刑狱的官)

孔子大部分时间用于周游列国、聚徒讲学及整理典籍。

其生平事迹,主要见于《史记·孔子世家》。(二)孔子的思想:1、孔子的思想体系的核心是“仁”和“礼”。

“仁”的基本意思是“爱人”,他提倡人与人之间建立由近及远、由亲及疏的有差等的爱,这是他最高的道德标准;

“礼”即礼制、制度,是奴隶制中上下尊卑等级之间的规定和人们日常生活行为的一种规范,是保证“仁”的实施的。 “君君、臣臣、父父、子子” “君使臣以礼,臣事君以忠” “克己复礼为仁” “孝、悌”、“忠、恕”、“恭、宽、信、敏、惠” “己欲立而立人,己欲达而达人” “己所不欲,勿施于人” “节用而爱人,使民以财。”2、孔子在政治上主张“德政”。 孔子主张 “为政以德”,反对暴君苛政,以恢复西周初期的稳定局面为其奋斗目标,因而带有保守性和复古性。 “为政以德,譬如北辰。居其所而众星拱之。”(《为政》) “博施于民而能济众” “丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。”(《季氏》)3、教育方面:孔子是中国历史上第一位伟大的教育家。

“学而不厌,诲人不倦”;

“有教无类”;

“知之为知之,不知为不知”、“不耻下问”、“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。”;

“毋臆,毋必,毋固,毋我” “君子泰而不骄”;

“学而不思则罔,思而不学则殆”,“不愤不启,不悱不发”,“举一隅,不以三隅反,则弗复也。”

孔子以诗、书、礼、乐教弟子,有德行、言语、政事、文学四科,而教人则循循善诱、重在启发,举一反三。 4、文学方面:重视文学的社会教化作用,如认为《诗》有“兴、观、群、怨”的功能。

主张文质并重。

提出了美善统一和中和的审美原则等等。 《论语·阳货》:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于草木鸟兽之名。” 《论语·雍也》:“子曰:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。” --“辞达而已矣” --“言之无文,行而不远。” 《论语·为政》:“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。” 《论语·八佾》:“乐而不淫,哀而不伤。”(三)孔子对后代的贡献:1、中国古代文献的整理者。

司马迁说孔子“序《诗》、传《易》、正《礼》、《乐》、作《春秋》”

2、中国古代文化的传播者。

首开私学,广收门徒。中国古代文化的第一次大普及。

孔子的教育分为“文(历代文献、文化知识)、行(社会实践、品德修养)、忠(忠诚、笃厚)、信(信实、坚守信约)”四教。

3、孔子是中国古代有名的大教育家。

A、首开私学。 B、教学态度:C、教学方法:D、学习态度:二、关于《论lún语》: 《论语》是一部记述孔子及其弟子言行的典籍,也是一部优秀的语录体散文集。(一)“论语”的名称及编者:语:语言;

论:论纂;论:伦也。伦:次序。

《论语》是由孔子弟子及孔门后学辑录而成。

《汉书·艺文志》:“《论语》者,孔子应答弟子时及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记。夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”(二)成书的时代 及内容的时代:从语言文字的特点看,属战国初期的作品,故研究文学者把它看成战国时代的作品。

从内容看,多记春秋时代,故研究历史、哲学者把它看作研究春秋时代有关问题的材料。(三)《论语》的流传:今本《论语》共二十篇。

其传本,在战国至汉初,主要有鲁论、齐论、古论,今本为鲁论。

是研究孔子思想学说最集中、最重要的文献,也是儒家的主要经典,南宋以后列为“四书”之一,是士子的必读书。

“四书”:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》(四)《论语》的主要内容: 书中主要记述了孔子及其弟子的言行,比较集中地反映了孔子的哲学思想、政治思想、学术思想、教育思想等等。

(五)《论语》的文学成就:1、表现了孔子及其弟子的形象、性格;

《阳货》:“子之武城,闻弦歌之声。夫子莞尔而笑曰:‘割鸡焉用牛刀?’子游对曰:‘昔者偃(即子游)也闻诸夫子曰:君子学道则爱人,小人学道则易使也。’子曰:‘二三子,偃之言是也,前言戏之耳。’”

又如《侍坐》 2、以形象的语言表达深刻的道理,富有启发性、哲理性,流传于后世,许多成为格言、成语; “学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?” “三人行必有我师焉。” “温故而知新,可以为师矣。” “学而不思则罔,思而不学则殆。” “发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。” “知之为知之,不知为不知,是知也。” “饱食终日,无所用心,难矣哉!” “人无远虑,必有近忧。” “人无信,不知其可也。” “不义富且贵,于我如浮云。” “君子坦荡荡,小人长戚戚。” “后生可畏,焉知来者之不如今也?”

“三军可夺帅,匹夫不可夺志也。”

“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”

“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成。”

“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”

“工欲善其事,必先利其器。”

“欲速则不达。”

“岁寒然后知松柏之后凋也!”

“逝者如斯夫,不舍昼夜。”

颜渊感叹老师之道时说:“仰之弥高,钻之弥坚。瞩之在前,忽焉在后。夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。” 3、语言精炼平实,含蓄隽永,概括力强,且长于用各种语气词表达人物的思想感情。 《子罕》:“子贡曰:‘有美玉于斯,韫匵而藏诸?求善贾而沽诸?’子曰:‘沽之哉!沽之哉!我待贾者也。’”(五)《论语》选讲:1、《子路曾皙冉有公西华侍坐章》 (ZP141)

2、《楚狂接与章》(ZP144)

3、《子路从而后章》(ZP146) 第三节 孟轲和《孟子》一、孟子(约前372—前289):

孟子是战国时期著名的思想家、教育家、散文家。1、孟子的生平:名轲,邹(今山东邹里)人,鲁国贵族孟孙氏后裔。

记其生平事迹的有《史记·孟荀列传》、《韩诗外传》、《说苑》、《列女传》。

思孟学派。

孔、孟并称,孔子:“圣人”;孟子:“亚圣”。2、孟子的思想:“仁政”思想、性善论和民本论是孟子的主要思想理论。

孟子思想的核心是“仁政”:

a.政治上主张“保民而王”,认为“民为贵,社稷次之,君为轻。” (民本论)

b.反对霸道,反对虐政害民,主张行王道以统一天下。

c.经济上主张“省刑罚,薄赋敛”,“制(规定)民之产”(民有恒产),使之丰衣足食,幼有所养,老有所归。

d.主张以仁义争取民心,反对暴力改革,反对争城争地的兼并战争。

性善论是孟子对儒家学说的第一个贡献;重民思想是孟子对儒家学说的第二个贡献。

性善论和民本论是孟子的“仁政”主张的两根理论支柱:从民本论出发,统治阶级必须推行仁政;从性善论出发,统治阶级可能推行仁政。二、《孟子》其书:记载了孟子的言行和学说,包括其哲学思想和政治思想。

为孟子的门人万章、公孙丑之徒所著。

全书本为七篇(梁惠王、滕文公、公孙丑、离娄、万章、告子、尽心),东汉赵歧作注时将每篇分为上下两章,计十四章。

《孟子》是儒家经典著作之一,朱熹以《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》为“四书”,在我国思想史上有重要地位。

《孟子》的文学价值,主要表现在它再现了孟子作为儒家学者济世救民的形象和他作为普通人刚直而富于情感的个性特点。《孟子》散文对唐宋古文家及后世散文的影响巨大。三、《孟子》散文的艺术特色: 《孟子》是通过对话展开论辩的说理文章,比《论语》篇幅加长、议论增多,有较强的文学性。 1、缜密纯熟的论辩技巧。(1)比较注意论辩的逻辑性。

论证方式有立论(《齐桓晋文之事章》)、有驳论(《有为神农之言者许行章》)。

常常采用类比推理的方法,如《鱼我所欲也章》以鱼、熊掌和生、义相类比。

(2)善设机巧,引人入彀,欲擒故纵,请君入瓮,使人无法躲避。

如《梁惠王上》中的“齐桓晋文之事”章;

如《滕文公上》中的“有为神农之言许行”章。

(3)陈事说理,善用比喻和寓言。

如“五十步笑百步” 、“君子远庖厨”、“挟太山以超北海”、“为长者折枝”、“缘木求鱼”、“日攘一鸡”、“揠苗助长” 、“鱼我所欲”、“齐人有一妻一妾” 、“弈秋诲弈” 等。《离娄下》载“齐人有一妻一妾”: 齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其所与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。”蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他……此其为餍足之道也。其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。 由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。2、气势浩然的文风。气势充沛,感情强烈,笔锋犀利,富于鼓动性,具雄辩家气概。

如“许行”、“好辩”、“齐桓晋文”之章及“天时不如地利”等篇。

气盛言宜,孟子内在精神修养上的浩然气概,是《孟子》气势充沛的根本原因。

同时,《孟子》大量使用排比句、感叹句、诘问句、叠句,也增强了文章的气势。3、《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。 如“明察秋毫”、“水深火热”、“出尔反尔”、“出类拔萃”、“心悦诚服”、“一暴十寒”等等。四、《孟子》选讲《齐桓晋文之事章》(ZP148)

本章系统地阐述了孟子关于王道的理论和具体主张。结构划分:一、从开头“齐宣王问曰”到“莫之能御也”,提出“保民而王”的主张。

二、从“曰:‘若寡人者,可以保民乎哉?’”到“是以君子远庖厨也”,指出齐宣王有“保民而王”的条件。

三、从“王说曰”到“然后快于心与”,指出齐宣王行王道并非不能而是不为。

四、从“王曰:‘否,吾何快于是!将以求吾所大欲也。’”到“其若是,孰能御之”,阐明霸道必败,王道必胜。

五、从“王曰:‘吾惛,不能进于是矣!……’”到结尾“然而不王者,未之有也。”,提出“保民而王”的具体措施:①经济措施:制民之产(物质);②文化思想上:加强教化(精神),两者具有同步的意义。本文特色:北宋苏辙:“宽厚宏博,充乎天地之间,称其气之小大,”“其气充乎其中,而溢乎其貌;动乎其言,而见乎其文。”(《上枢密韩太尉书》)

1、针对现实,居高临下。

2、论点深刻,论据雄辩。

3、论证严密,步步紧逼。

4、通篇一贯,曲折起伏。

5、简约清畅,灵活多变。第四节 荀况和《荀子》 荀子是一位集大成的思想家。荀子与孟子都是孔子学说的正宗传人。孟子继承了孔子的仁义学说,荀子则继承了孔子的礼乐学说。一、荀子的生平思想:荀子(约前298—前238年),名况,时人尊称荀卿,汉人为避汉宣帝讳有称其为孙卿者。

战国末赵人,其生卒之年无从考定。

概其生平,可谓生于赵,游于齐、秦,仕于楚,为兰陵令,终老于兰陵。

其生平事迹略见于《史记·孟子荀卿列传》。荀子思想:首先,是“天行有常”的自然观和“制天命而用之”的天道观。

其二,提出了著名的“性恶论”。承认人后天的可塑性,并重视教育与社会环境的影响。

其三,主张“法后王”的政治观。提倡礼、法并用。

其四,重视“人治”的思想。和孔、孟的不同之处:荀子尊孔抑孟。

孟子主张法先王,荀子主张法后王;

孟子主性善,荀子主性恶,重后天的学习、改造;

孟子的自然观是唯心主义的,荀子的自然观的主要倾向是唯物主义的。

在尊孔,维护封建统治秩序,行王道,举贤能,诛暴君如诛独夫等方面,荀孟是基本一致的,只是荀子在继承前期儒家思想的基础上,又吸收了法家乃至百家的某些长处。“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”

“彊本而节用,则天不能贫。养备而动时,则天不能病。修道而不贰,则天不能祸。”

“大天而思之,孰与物畜而制之,从天而颂之,孰与制天命而用之!”

“有乱君,无乱国;有治人,无治法”(《君道》)

“虽王公大夫之子孙也,不能属于礼义,则归之庶人,虽庶人之子孙也,积文学、正身行,能属于礼义,列归之卿相大夫”(王制)。

“礼者,法之大分也;法者,治之端也。”二、《荀子》其书:《荀子》一书,又名《孙卿子》、《孙卿新书》。

唐代人杨倞作注,改名为《荀卿子》,宋代以后称《荀子》。

今传32篇,以《劝学》始,《尧问》终。多为荀子自撰。

体系博大,思想精深,内容广博。

涉及了哲学、政治、经济、文学、艺术等众多领域。有论述自然观和认识论的,如《天论》、《解敝》等;

有论述政治观的,如《王制》、《富国》、《强国》、《王霸》等;

有论述政治、学习、修养、教育的,如《劝学》、《修身》、《性恶》、《荣辱》等;

还有论述军事语言、逻辑及评论各家学术的得失的,如《议兵》、《非十二子》、《正名》、《乐论》、《成相》、《赋篇》等。 三、《荀子》的文学成就:1、立意统一,严谨周详。

其文往往有总论、分论,层层深入,中心突出,逻辑严密,结构严整,体式宏伟,多属专题学术论文。

2、理正辞雅,老练浑厚。

3、善用比喻、铺陈和排比。

标志着我国议论散文的成熟和完善,为后世论说文体的典范。四、《荀子》选读:《劝学篇》(节选)(ZP167)

本文各层大意:1、提出中心论点:学不可以已。阐明为学的意义在于增进德智。

2、勤学可以化道,无祸得福。

3、君子之所以成为君子,关键不在于性,而在于善假于物。

4、君子要慎于立身。

?以上主要是讲为学的意义──修身之必需。

5、学习应该专心致志、始终如一。

6、注意恒、专,就必有所成。

?以上主要是讲为学的态度──专一。本文特色:内容充实,中心突出(“学不可以已” )。

组织严密,层层深入。

引物连类,设譬说理。

本文的比喻手法约略有三:一是正面设喻。二是正反设喻。三是反复设喻。

构成比喻的事项均取自日常生活,浅显易晓,饶有趣味。

句式多变,语言简练。

大量运用排偶句式,整齐流畅,言调铿锵。许多句子已成为格言成语:如:“青出于蓝,而胜于蓝;冰,水为之,而寒于水。”

“积土成山,风雨兴焉;积水成渊、蛟龙生焉;积善成德而神明自得,圣心备焉。”

“不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海,锲而不舍,金石可镂。”等等。第五节 墨翟和《墨子》 墨子是战国初期著名的思想家、教育家、墨家学派的创始人。

墨子的学术理论保存在《墨子》一书中,它不是墨翟个人的作品,而是墨家学派的总集。一、墨翟及墨家学派:墨子名翟,鲁国人,一说宋国或楚国人。手工业出身的“士”。被楚国贵族称为“贱人”。

生平事迹不详,约生于孔子后,活动于战国之初。

《淮南子·要略》:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以其礼烦扰而不说,厚葬靡财而贫民,(久)服伤生而害事,故背周道而用夏政。”

墨子“弟子弥丰,充满天下。”(《吕氏春秋·当染》)形成了与儒家对立的墨家学派,影响很大。世称“显学”。

墨子学派代表着小生产者的思想和利益,具有一定的进步性。但同时相信鬼神的存在,否定文化艺术,也体现了思想的狭隘和局限。

墨子死后,墨家分为三派:相里氏之墨、相夫氏之墨,邓陵氏之墨。战国以后消亡。二、墨子的学说:其学说在先秦与儒家并称为儒墨显学。

其学说主要包含在《墨子》的“十论”当中。

提出十项治国方略:尚贤、尚同、兼爱、非攻为政治思想。节用、节葬、非乐为经济思想。非命、天志、明鬼是哲学思想。

墨子的中心主张是“兼爱”和“非攻”。反对攻人之国,主张“爱无差等”。

墨者不但有学派,而且有组织团体,重视学说的实践。

墨子的学说对当时统治者有所揭露,他的行动也起到一些扶危持倾的作用。但是,总的来说,他的学说是脱离社会发展趋势的,到了汉代便无人治墨了。三、《墨子》:是墨家学派的代表作。

大部分是墨子讲学、由弟子记录整理而成,一少部分是墨子后学的著作。

内容驳杂,体例也不一致。

原书71篇,今存53篇。可分为5类:①墨子的言行录:《耕柱》、《贵义》、《公孟》、《鲁问》、《公输》。

②弟子发挥墨子思想的杂论:《亲士》、《修身》、《所染》、《法仪》、《七患》、《辞过》、《三辩》、《非儒》。

③讨论宇宙、认识论和逻辑问题的,被人称为“墨辩”:《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》、《大取》、《小取》。

④讨论守城工具和技术问题的,是墨家这方面知识的汇集。

⑤墨子讲学的记录:为墨子弟子所记,《墨子十论》,包括《尚贤》、《尚同》、《兼爱》、《非攻》、《节用》、《节葬》、《天志》、《明鬼》、《非乐》、《非命》。四、《墨子》的文学价值:尚实重质,言之无文。

讲究逻辑,明辨是非。(类比推理)

极重论证依据,提出了“三表”原则。

《非命上》所载:“有本之者,有原之者,有用之者。”

就是论证问题应有三方面依据:

一是本之于历史事实,

二是原察百姓见闻,

三是观察政治实践的效验。在文体上,具有承前启后的作用:它的文体已呈现出由“语录体”、“对话体”向“专论体”过渡的趋势。

特点:

首先,各篇出现了简明扼要的标题。

其次,《墨子》中虽也有墨子语录,但不再是各自孤立的存在,而是围绕中心论题连缀而成一个整体。

再次,《墨子》文章谋篇布局已初具章法,颇有自觉为文的倾向。

文章的基本结构:提出问题→分析问题→简括总结。另外,对墨子形象的表现,是《墨子》较具文学性的一面。

大量使用排比、对偶、比喻等修辞手法,因而文章也不乏生动之趣,有一定的文学性。第六节 《老子》和《庄子》 道家学派的代表人物是老子和庄子,所以又叫老庄学派。一、老子和《老子》 道家学派的开创者,是人们所熟知的著名古代思想家。

其著作为《道德经》即《老子》。(一)老子其人:老子即老聃,又名李耳(“博大真人”)。 “玄元圣祖”。“太上老君”。

楚国人,与孔子同时,生活于春秋末年。

记载老子生平事迹的除了《史记·老子韩非列传》外,还有其他史料:《史记·孔子世家》、《庄子》的《天道》《天地》《天运》《田子方》《知北游》《德充符》《应帝王》《在宥》《庚桑楚》《则阳》《寓言》《养生主》等诸篇。

孔子着重讲“人道”,而老子则着重讲“天道”。

他的杰出贡献在于开创了中国古代哲学本体论的学说。(二)《老子》──语录体和韵散结合体: 《老子》一书并非老子自著而成于后学之手。

今存《老子》共八十一章,上篇三十七章,称《道经》,下篇四十四章,称《德经》,故《老子》又称《道德经》。1 、《老子》的主要思想:其体系的核心就是“道”,“道”是宇宙的本源,又是宇宙自然和社会人事存在与变化的根本规律。

道,可道,非常道。(首章)

天乃道,道乃久,殁身不殆。(章十六)

人法地,地法天,天法道,道法自然。(章二十五)

老子学说的精髓,是辩证法思想。

祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。……正复为奇,善复为妖。(章五十八)

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。……正言若反。(章七十八)

美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。(章八十一)2.《老子》的艺术特点:(1)是韵散结合的特殊文体。

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。

(2)善于运用具体形象表现抽象哲理。

师之所处,荆棘生焉;大军之后,必有凶年。(章三十)

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土,千里之行,始于足下。(章六十四)

(3)语言凝练精妙,多用格言、警句。

金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎。(章九)

六亲不和,有孝慈。国家昏乱,有忠臣。(章十八)

贵以贱为本,高以下为基。(章三十九)二、庄子和寓言体《庄子》 庄子继承并发展老子的思想,是道家著名代表人物。

《庄子》是庄子及其弟子后学们的哲学著作。(一)庄周的生平:约前369—约前286,准确的生卒年不可考。

名周,约与孟子、梁惠王、齐宣王同时而稍晚。

宋国蒙(今河南商丘东部)人,任过漆园吏。

生活拮据,淡泊名利。

庄子生平较可靠的材料只有《史记·老子韩非列传》。(二)庄子的思想 庄子的思想学说与老子一脉相承,而又有变化。无论在哲学观、社会观、人生观等方面都具有自己的特征,思想更为复杂。1、哲学思想:继承了老子的道以及自然无为的思想。

主要特征是“齐物论”即相对主义。

“天地与我并生,而万物与我为一。”(《齐物论》)

这是其政治观及人生态度赖以建立的基础。庄子的自然哲学:庄子的自然哲学主要由构成万物基始的“气”、万物生成和存在形式的“化”以及宇宙根源的“道”三个范畴组成。

“道”也是其哲学的基础和最高范畴,既是关于世界起源和本质的观念,又是至人的认识境界。

庄子人生就是体认“道”的人生。庄子的体道人生,实为一种艺术的人生。庄子的人生哲学:庄子认为人生面临着三种困境:

自然之限:死与生;

社会之限:时与命;

自我之限:情与欲。

故其理想的人生境界:齐一生死、顺应时命、无情无欲。(无为)

采取消极的处世态度--避世、游世,以致于精神逍遥、养生尽年。古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士。若然者,过而弗悔,当而不自得也。若然者,登高不栗,入水不濡,入火不热,是知之能登假于道者也若此。古之真人,其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。真人之息以踵,众人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。其耆欲深者,其天机浅。古之真人,不知说生,不知恶死。其出不欣,其入不距。翛然而往,翛然而来而已矣。不忘其所始,不求其所终。受而喜之,忘而复之。是之谓不以心捐道,不以人助天,是之谓真人。2、政治思想:庄子的政治态度是不与统治者合作,愤世嫉俗,蔑视礼法权贵;

崇尚“至德之世”,具有强烈的现实批判精神。

提倡“绝圣弃智”,向往与禽兽杂居的远古时代。──落后

揭露社会矛盾,鞭挞统治者,拒绝跟他们合作。──进步庄子主张“日出而作,日落而息”,“出无蹊隧,泽无舟梁,万物群生,连属其乡。禽兽成群,草木遂长”(《马蹄》)人兽同居、互不惊扰,比老子“虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使人复结绳而用之。甘其舍,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“小国寡民”走得更远。

《秋水·惠子相梁?》:“窃钩者诛,窃国者诸侯。”“诸侯之门,而仁义焉存?”《秋水·惠子相梁》:“惠子相梁,庄子往见之。或谓惠子曰:庄子来,欲代子相,于是惠子恐,搜于国中三日三夜。庄子往见之,曰:‘南方有鸟,其名为鸳雏,子知之乎?夫鸳雏 ,发于南海而飞于北海,非梧桐不上,非练食不食,非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠,鸳雏过之,仰而视之曰:赫!今子欲以子之梁国而赫我邪?’”

《则阳·蜗角之战》:“有国于蜗之左角者曰触氏,有国于蜗之右角者曰蛮氏,时相与争地而战,伏尸数万,逐北旬有五日而后反。”

3、文艺思想:①主张消灭作为礼乐的文艺。

礼乐是对自然状态的破坏。 “礼乐遍行,天下大乱。”

②崇尚朴素美、自然美。

他在《齐物论》中把声音之美分为三类:人籁、地籁、天籁。“与天和者,谓之天乐。”

提倡“真”。── “强哭者虽悲不哀,强怒者虽威不严,强亲者虽笑不和。真悲无声而哀,真怒未发而威,真亲未发而和。”③言不尽意,得意忘言。

《天道》:“世之所贵道者,书也。书不过语,语有贵也。语之所贵者,意也。意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。”

《外物》:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌。蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。言者所以在意,得意而忘言。吾安得夫忘言之人而与之言哉!”

④虚静养心,技艺神化。

只有倾心进入境界,才能达到神化的地步,如“庖丁解牛”。(三)《庄子》其书:是庄子及其弟子后学们的哲学著作。

《汉书·艺文志》说有52篇,现存33篇,为西晋郭象整理编排。

分为内篇(7)、外篇(15)、杂篇(11)三部分。

内篇为庄子本人所作,外、杂篇为庄子的弟子及其后学所作。

唐玄宗尊庄周为“南华真人”,奉《庄子》为“南华真经”。 (四)庄子散文的文学成就 《庄子》在诸子散文中艺术成就最高。

鲁迅说:“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”(《汉文学史纲要》)具有浓厚的浪漫主义色彩。1、寓言为主的创作方法。“三言”:寓言(包括一些神话式的幻想故事,也包括通常借事物寓言的故事)、重言(是借用某些历史故事和古人的话)、卮言(是指随机应变的直接辩论)。

寓言是《庄子》最主要的表现方式。《庄子》一书中,有寓言故事二百多则。

《庄子·寓言》:“寓言十九,重言十七,卮言日出,和以天倪。”

司马迁:“其著书十余万言,大抵率寓言也。”(《史记·老庄申韩列传》)

既有对历史故事、神话传说的加工改造,如《逍遥游》中的“藐姑射之神人”《应帝王》中的“浑沌”等;

也有即兴创作,如《齐物论》中的“庄周梦蝶”、《至乐》中的“髑髅见梦”等。

文章的结构多是一些寓言或故事连缀成篇,形成独具特色的连环式结构。

如《养生主》2、意出尘外、怪生笔端的想象和虚构。

《艺概·文概》:“寓真于诞,寓实于玄。”

《艺概·文概》:“庄子文看似胡说乱语,骨里却尽有分数。”

3、奇丽诡谲的艺术形象。

《庄子》的艺术形象层现叠出,异彩纷呈。大到鲲鹏小到蟪蛄,各种形象在《庄子》笔下无不自由地驱使。

4、奇诡的艺术境界。

5、富有诗意的语言。(五)庄子的影响:《庄子》的思想与艺术对后世文学的影响,在诸子中也极为突出。

庄子不仅影响了一些消极作家,而且影响了许多重要的有名气的进步作家。

其文“吐峥崂之高论,开浩荡之奇言”(李白《大鹏赋》)。

“古今文十,每每奇之”(罗勉道《南华真经循本释题》)。

柳宗元:“参之《庄》、《老》以肆其端。”(《答韦中立论师道书》)

苏轼:“昔有见于中,口未能言,今见《庄子》,得吾心矣。”(苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》)

鲁迅:“其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”(《汉文学史纲要》)

郭沫若推庄子为一般散记文学的“鼻祖”,认为他足以和屈原、司马迁“分庭抗礼”(《庄子与鲁迅》),甚至说:“秦汉以来的一部中国文学史差不多大半在他的影响之下发展。”

闻一多也是庄子的崇拜者。(六)《庄子》选讲(1)《逍遥游》(ZP185)讲析1.《逍遥游》是《庄子》的第一篇,是最能代表庄子思想精神和散文艺术的篇章之一,也是庄子阐发其人生理想的代表作。

文章的主旨是追求绝对的精神自由和对现实社会的彻底超脱。

在庄子看来,任何凭借、依赖外物的“有所待”都不可能达到逍遥游的境界,只有摈弃外物,解除物我对立,达到“无己”、“无功”、“无名”的超然物外的境界,才是庄子的理想的精神家园——“逍遥游”。2.本文可以分为两个部分:

第一部分:论述了“大小之辩”,并提出“逍遥游”的人生境界。

第二部分:以寓言故事进一步说明“逍遥游”的人生境界。3.本文的艺术特征:①这是一篇哲理散文,但主要并不是采用逻辑推理的表现而是运用了形象化的表现艺术。通过奇诡的想象、巧妙的虚构、极度的夸张,以及拟人等艺术手法,构筑起了丰富多彩而又玄妙奇特的形象世界。

②本文的论证方法:1.以“大小之辩”为行文线索。2.文章采取了层层铺垫,最后否定的方法,提出正面的立论,然后在第二部分运用寓言故事说明其理论。3.对比的手法:大小对比,三种人对比。

③文章在形式结构上,不拘章法规矩,只重内在旨意的表达,笔随意至,形散而神不散。

清·林云铭《庄子因》评论说:“篇中忽有叙事,忽而引证,忽有譬喻,忽而议论。以为断而非断,以为续而非续,以为复而非复。只有云气空濛,往返纸上,顷刻之间顿成异观。”

④本文的语言体现了《庄子》基本的语言风格,就是汪洋恣肆,跌岩跳跃,节奏鲜明,挥洒自如。(2)《养生主》(ZP194)讲析:1、全面具体地描述了庖丁解牛的技艺。

2、通过回答“技盖至此乎”的问题,总结了解牛的经验,亦即庄子对养生原则的理解。

3、写作特色:

首先,层次清楚,逻辑严密,说理深刻透砌。

其次,概括描述和集中刻画相结合。

再则,语言精炼准确而富于表现力。第七节 韩非和《韩非子》 韩非是战国末期先秦法家之集大成者,同时又深受儒、道、墨诸家思想的影响。韩非吸纳和综合了先秦前期法家思想,建构了一套最完备的法家思想体系。 一、韩非的生平:约前280—前233。

韩国公子(庶出),曾与李斯俱事荀卿,斯自以为不如非。

韩非口吃,不善辞令。

其生平材料主要见《史记·老子韩非列传》。

此外,《战国策·秦策三》、《史记·秦本纪》、《韩世家》及王充《论衡·祸虚》也有零星材料可资参考。二、韩非的思想:韩非思想体系的核心是法制,即实行专制主义。

韩非的法家思想,有两个主要特点:

一是以“法”为中心、结合“术”与“势”的政治观。

《和氏》:“以法为教,以吏为师”,“刑过不逊大臣,赏善不遗匹夫”,“君垂爵禄于臣,臣尽死力以君”。

二是反对复古、主张革新的社会历史观。

《五蠹》:“不期修古,不法常可,论世之事,因为之备” ,“世异则事异”,“事异则备变”。在军事上:

提倡养耕战之士,反对“五蠹”之民。

韩非的文学观:

重质轻文,崇实反虚。

强调文学的功利目的性。

反对因实用而害文辞者。三、《韩非子》:韩非的著作收集在《韩非子》一书中。

《汉书·艺文志》载韩非子55篇,今本《韩非子》也是55篇。

综合历代学者考证,《初见秦》、《有度》、《饰邪》3篇确非韩非所作。

清·王先慎的《韩非子集解》、今人陈奇猷《韩非子集释》、梁启雄《韩非子浅解》和江苏人民出版社的《韩非子校注》是比较好的本子。四、韩非散文可分为两大类:一类是政论或学术论文;

另一类是主以寓言故事说理的散文。五、韩非散文的艺术特色:1、《韩非子》多长篇议论文,有立论、驳论、解说等多种类型的文章。

2、韩非子的散文峻峭挺拔,锋芒毕露,直言不讳;善于揭露矛盾,驳难对方;推证事理,切中要害,有很强的分析综合能力,体现了法家文章的特点。

3、植根现实的寓言。

韩非善于用寓言故事来加强文章的说服力和感染力。

《韩非子》中寓言据先秦散文之冠,据统计,书中共有寓言故事三百多则。

韩非子系统收集、整理、创作寓言,分门别类辑为各种形式的寓言故事集,如《说林》、《内储说》、《外储说》等。

韩非寓言题材平实,构思精巧,描写大胆,语言幽默。 寓言故事著名者如:《和氏献壁》(《和氏》)

《老马识途》、《远水不救近火》(《说林上》)

《滥竽充数》(《内储说上》)

《郑人买履》、《买椟还珠》、《郢书燕说》(《外储说左上》)

《自相矛盾》(《难一》)

《守株待兔》(《五蠹》)等等

多已演为成语,广为流传。 四、《韩非子》选讲:《五蠹》(节选)是《韩非子》中的第一篇,是韩非的代表作。

“五蠹”是指学者(儒生)、带剑者(侠客)、言谈者(纵横之士)、患御者(权臣)、工商之民(工商业者)五种不能生产只知消费的社会的蠹虫。

文章极力主张铲除“五蠹”之民。

充分地体现了作者的社会历史观和法治主张。 艺术上:体现出韩非散文严峻峭拔的风格。

有完整的结构和严密的逻辑性。

大量运用对比手法。

句式上运用排偶句。 第七节 《吕氏春秋》《吕氏春秋》是秦丞相吕不韦组织手下门客共同编著的。

《吕氏春秋》作者不一,内容庞杂,所以《汉书·艺文志》把它列为“杂家”。

《吕氏春秋》体制宏大,包罗广博,但组织严密,体例新颖,全书分为“十二纪”、“八览”、“六论”,多由短篇组成。

平实畅达的文风。

丰富多彩的寓言。第九节 先秦说理散文的历史回响

一、确立了说理文的体制和形象化的说理方式

二、影响后世的创作风格

三、提供丰富的文学语言范式

思考研讨题:

庄子和韩非都善于创作寓言,试比较两者的寓言在内容和形式上有何异同?【作业】1、简述先秦说理散文体制发展的轨迹。

2、举例分析《孟子》的论辩艺术。

3、以《逍遥游》为例,谈谈《庄子》浓厚的文学色彩

4、口译《逍遥游》开头至“至人无己”。 再见