【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子及《孟子》》(125张)

文档属性

| 名称 | 【新人教版课件】高中语文必修3 第8课《寡人之于国也》拓展阅读之《孟子及《孟子》》(125张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-14 13:41:20 | ||

图片预览

文档简介

课件125张PPT。先秦诸子散文孟子和《孟子》孟子的生平 孟子(约前372年——约前289年)名轲,邹(今山东邹县)人,战国中期杰出的思想家、教育家和散文家,孔子之后的儒家大师,被尊为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。孟子的生平 孟子是鲁国孟孙氏(三桓之一)的后裔,但家道衰落,家境贫困,他的成长得力于母亲的培养。《荀子·非十二子》将子思与孟子相联系,《史记·孟荀列传》载孟子“受业子思之门人”,故世称“思孟学派”。孟子的生平 孟子学成后曾游事齐宣王、梁惠王,游历宋、薛、鲁、滕各国。政见不合于当时连横合纵、攻伐为右的形势,故未能为各国君主所采纳,于是退而授徒,著书立说。《孟子》概况 《孟子》记载孟子及弟子时人的言论,是继《论语》之后儒家最重要的经典。

《史记·孟荀列传》中说孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。《孟子》概况 七篇各分上下,篇内分若干章,篇章之间没有必然联系。篇名取首章首句关键词,章名取首句。仍然是语录体,但章幅一般比《论语》的长得多。《孟子》概况 《孟子》通行注本有《十三经注疏》之《孟子注疏》,采用东汉赵岐注,宋代孙奭疏。

南宋朱熹《四书集注》之《孟子集注》,清代焦循据赵岐注作《孟子正义》。

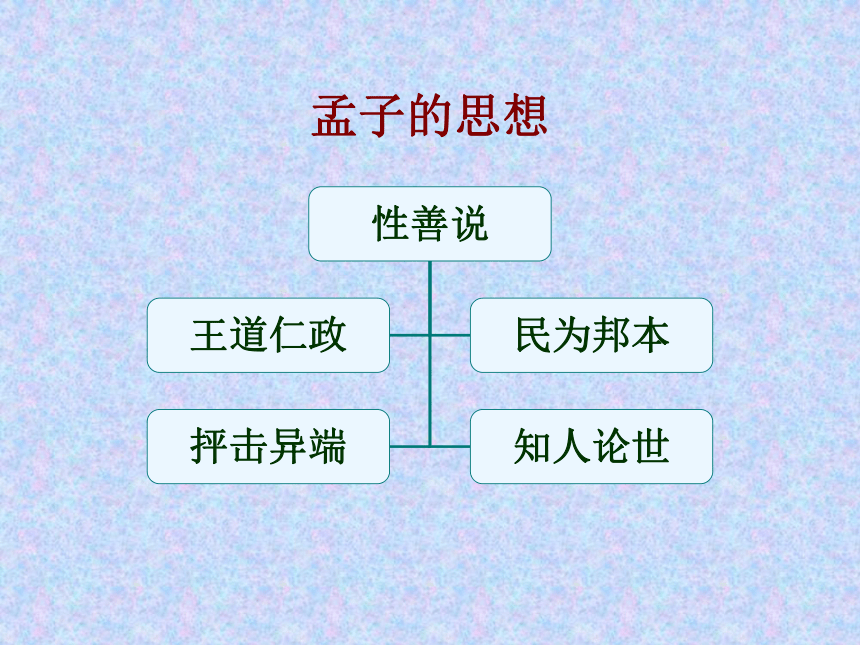

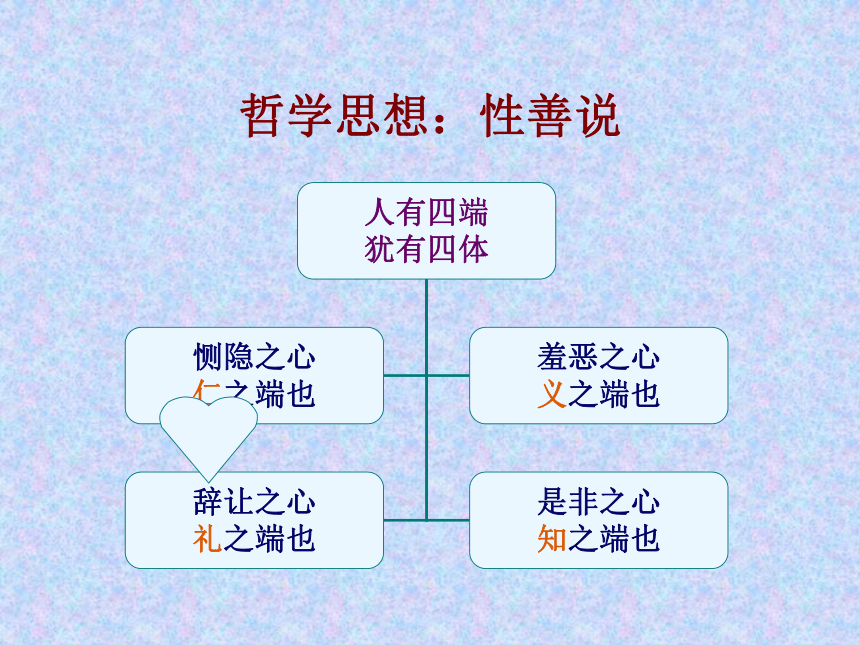

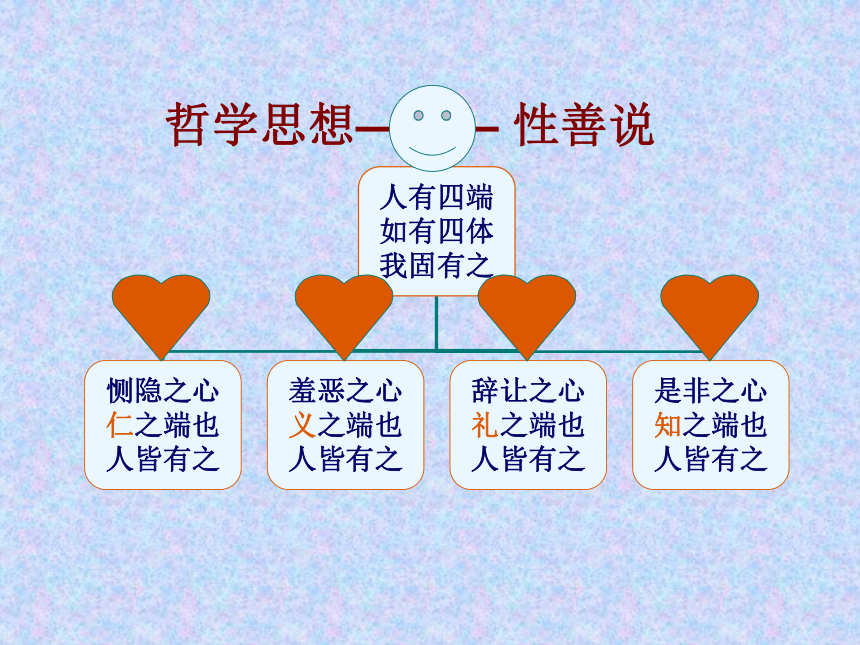

今人杨伯峻有《孟子译注》,后附《孟子字典》。孟子的思想哲学思想:性善说哲学思想——— 性善说哲学思想:性善说 《告子上》:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”哲学思想:性善说 《公孙丑上》:“人皆有不忍人之心。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”哲学思想:性善说 《尽心上》:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童无不知爱其亲者,及其长也,无不知敬其兄也。”

问题:辨析孟子的“性”与“命”性善说的应用 《梁惠王上 · 齐桓晋文之事章》

臣闻之胡龁曰:“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰: ‘牛何之?’对曰:‘将以衅钟。’王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。’对曰:‘然则废衅钟与?’曰:‘何可废也?以羊易之。’”

《告子上 · 鱼我所欲也章》

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。此之谓失其本心。 “性善性恶说”的意义 孔子讲“性相近,习相远”,孟子发展为“性善说”,荀子发展为“性恶说”,其存在都具有合理性,不必绳以“唯物”和“唯心”的尺度。看到天性的善良,给人以希望,教人自觉地维护和扩大善性;看到天性的自私,给人以警示,教人理智地控制和改造恶性。人非圣贤,都不同程度地存在着善性和恶性,当你深刻反省的时候,眼前便展现出真正人性的曙光。政治思想:王道仁政 “王道仁政”思想以“性善说”为哲学基础,是对孔子“仁爱”的继承和发展。孔子的“仁爱”主要讲修身齐家,孟子的“仁政”主要讲治国。提倡王道,则反对霸道;提倡仁政,则反对暴政。揭露和批判各国诸侯的贪婪残暴,关注人民的生存状态,包含浓厚的民本思想。政治思想:王道仁政民贵君轻 《尽心下》:民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。犠牲既成,粢盛既絜,祭祀以时,然而旱乾水溢,则变置社稷。 昏君暴君可诛 《梁惠王下》:齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“於传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”国人之言是听 《梁惠王下》:左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之。见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之。见可杀焉,然后杀之。如此,然后可以为民父母。” 反对巧取豪夺 《离娄上》:求也为季氏宰,无能改於其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求非我徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’由此观之,君不行仁政而富之,皆弃於孔子者也,况於为之强战?争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容於死。故善战者服上刑,连诸侯者次之,辟草莱、任土地者次之。 与民同忧同乐 《梁惠王下》:齐宣王见孟子于雪宫。王曰:“贤者亦有此乐乎?”孟子对曰:“有人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。 学术思想:抨击异端 杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨则归墨。杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。

杨墨之道不息,孔子之道不著,是邪说诬民,充塞仁义也。仁义充塞,则率兽食人,人将相食。距杨墨,放淫辞,邪说者不得作。

善战者服上刑,连诸侯者次之,辟草莱、任土地者次之。文艺主张:知人论世 将作品与作者及社会背景联系考察,以求正解。《万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以为论其世也。”

“说诗者,不以文害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之。” 即以古人之意,求古人之志,正确探求作者的本义,不至于望文生义,穿凿附会。孟文的风格感情强烈 气势逼人 养气知言 《公孙丑上》:我善养吾浩然之气。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞於天地之间。其为气也,配义与道。

我知言,诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。

存乎人者,莫良於眸子。眸子不能掩其恶。胸中正则眸子瞭焉,胸中不正则眸子眊焉。听其言也,观其眸子,人焉廋哉!

《文心雕龙·风骨》:情与气谐,辞共体并。感情强烈 气势逼人 铺陈排比 宋陈骙《文则》:文有数句而用一类字,所以增文势而广文意也。譬如:

为肥甘不足於口与?轻暖不足於体与?抑为采色不足视於目与?声音不足听於耳与?便嬖不足使令於前与?

使天下仕者皆欲立於王之朝,耕者皆欲耕於王之野,商贾皆欲藏於王之市,行旅皆欲出於王之途,天下之欲疾其君者,皆欲赴诉於王。善设机巧 欲擒先纵许子必种粟而后食乎?曰:然。

许子必织布而而后衣乎?曰:否,许子衣竭。

许子冠乎?曰:冠。

曰:奚冠?曰:冠素。

曰:自织之与?曰:否,以粟易之。

曰:许子奚为不自织?曰:害于耕。

曰:许子以釜甑爨,以铁耕乎?曰:然。

自为之与?曰:否,以粟易之。善设机巧 欲擒先纵 善设机巧,引人入彀,欲擒先纵,后发 制人。

用三段论逻辑推理。《梁惠王下》:

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者,比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”王曰:“弃之。”曰:“士师不能治士,则如之何?”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何?”王顾左右而言他。 长于譬喻 说理生动 梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可;直不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”齐桓晋文之事章自然流露的中心论点:保民而王,莫之能御。

全篇立论的哲学基础:以羊易牛,恻隐之心。

自然形成的篇章结构:发端推恩,贱霸尊王。

至大至刚的强烈气势:浩然之气,铺陈排比。

后发制人的论辩技巧:欲擒故纵,引人入彀。

生动形象的例证譬喻:挟山超海,缘木求鱼。起承转合 循序渐进爱与不忍之辩——发端——恻隐之心——起

↓ ↓ ↓ ↓

不为不能之辩——推恩——推广善心——承

↓ ↓ ↓ ↓

所为所欲之辩——贱霸——霸道危险——转

↓ ↓ ↓ ↓

恒产恒心之辩——尊王——王道必胜——合孟子故里《孟子》两章教学思路:走近作者:学生汇报课前查找有关作者的资料(教师补充并读)——讲授新课:

1.通读-范读-齐读

2.探读(借助工具书和注释直译课文-师问翻译有什么问题)-教师归纳文言现象及个别难句的翻译

3.品读:七嘴八舌谈感受(点名诵读-师问:从中读出什么:生七嘴八舌谈感受-从课文的到什么启示:前后交流一下

4.归纳(重点字词句-故事的教育意义-教师小结5.迁移拓展:复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

段落小结理解整体把握翻译解题要点勾勒结构图示练习朗读检查预习-走近作者通读-范读-齐读思考:本文写什么内容?解题 本文是一篇短论,论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。探读一边读一边借助工具书和注释直译课文翻译第1段,注意画线词语的解释。天时不如地利:

地利不如人和: 天时,有利于作战的天气、时令。地利,有利于作战的地理形势。不如,比不上。 人和,指作战中的人心所向,内部团结。 孟子用“天时”、“地利”、“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。翻译第2段,注意画线词语的解释。三里之城

七里之郭:

环而攻之而不胜:

夫环而攻之:郭,外城。①而,表修饰;

②而,表转折,却。夫,句首发语词。城,内城。翻译第3句,注意画线词语的解释。兵革非不坚利也:

米粟非不多也:

是地利不如人和也:坚利,坚固锋利。米粟,指粮食。是,代词,这。翻译第4句,注意画线词语的解释。域民不以封疆之界:

寡助之至:

亲戚畔之:内亲外戚以,凭,靠。之,动词,到。至,极点。给课文分段并归纳段意。第一部分(l~3)

第一层(1)

第二层(2)

第三层(3)

第二部分(4段) 论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中作用大小不同。总论。摆出观点,提挈全文。从进攻一方的失利论证“天时不如地利”。从防御一方的失利论证“地利不如人和”。 深入论证“得道”即“得人和”则“战必胜”。品读——七嘴八舌谈感受教学思路:走近作者:学生汇报课前查找有关作者的资料(教师补充并读)——讲授新课:

1.通读-范读-齐读

2.探读(借助工具书和注释直译课文-师问翻译有什么问题)-教师归纳文言现象及个别难句的翻译

3.品读:七嘴八舌谈感受(点名诵读-师问:从中读出什么:生七嘴八舌谈感受-从课文的到什么启示:前后交流一下

4.归纳(重点字词句-故事的教育意义-教师小结5.迁移拓展:复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

结构图示得道

多助

失道

寡助中心论点天时不如地利

地利不如人和突出“人和”事例小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守正道理域民

固国

威天下反“人和”

重要论断

(主旨)得道多助 顺

失道寡助 畔君子有不战,战必胜对比“人和”实质本文阐述的主要观点是什么? 主要观点是“得道者多助,失道者寡助”。文章第4句运用什么句式?有什么效果? 运用双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地利条件的优越。文章第5、6、7、8句运用什么句式和什么修辞手法?有什么效果? ⑴运用排比句,再次强调“地利”不足恃。

⑵运用对比手法,把“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。“人和”与下文所说的“道”是什么关系? “道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。本文的论证方式有什么特点? 本文先摆出观点,用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”这一论断,阐明了“人和”的实质。最后以得“人和”的君子“战必胜矣”作结,突出地说明“人和”是决定战争胜负最主要的条件。归纳积累整体把握 “得道多助,失道寡助”意为:凡讲仁义的,行仁政的,就会得到广泛的支持与拥护;反之,就孤立,就会只有极少数人的支持与拥护。孟子生活在各诸侯国互相攻伐,社会骚乱的战国时代。因此,他提出“施仁政”,“行王道”的主张,反对武力兼并,这篇短文很能代表他的主张。字词小结小结⒈古今异义。古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:郭池去七里之郭 外城姓氏池非不深也 护城河池塘委而去之 离开到……去古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:亲戚委域是亲戚畔之 内亲外戚 跟自己家庭有婚姻关系的家庭或他的成员。委而去之 放弃委任域民不以封疆之 界限,限制地域、区域是天时不如地利也 这判断动词⒉通假字。畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。⒊虚词。亲戚畔之

三里之城

寡助之至

泉香而酒洌

夫环而攻之

环而攻之而不胜之而代词 他助词 的动词 到表并列 并且表修饰 着、地表转折 却、但是巩固练习阅读下面文言文字,回答问题。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。________,__________,__________,_________。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。⒈在上文的横线上填入课文原文。寡助之至亲戚畔之多助之至天下顺之⒉这段文字的中心论点是: ⒊对“域”、“固”、“威”理解正确的一项是( )

A.疆域 固定 震慑

B.区域 固守 威吓

C.限制 巩固 震慑

D.限制 巩固 威逼C ⒋“故君子有不战,战必胜矣”正确的翻译是( )

A.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.所以君子不战则已,战就一定胜利。

D⒌作者认为“战必胜矣”的原因是( )

A.使人民定居下来,不要迁往别处。

B.依靠武力强大、地势险要。

C.施行仁政,取得人民支持。

D.实行正确的战略战术。C拓展迁移-复述故事——复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

要点勾勒 《得道多助,失道寡助》在内容上可分两部分。第一部分(1~3段)论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中的作用大小不同。第一段为第一层:提出观点:“天时不如地利,地利不如人和”。这个观点总领下文。第二段为第二层:分论“天时不如地利”。第三段为第三层:分论“地利不如人和”。第四段为第二部分:深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。生于忧患,死于安乐青蛙在开水里逃生

青蛙在温水里死亡生于忧患,

死于安乐选自《孟子?告子下》听读课文课文录音朗读课文疏通文意 孟子认为人才是艰苦环境造就的,有了艰苦环境的磨炼,才能使人性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。下面我们一起来看看课文是怎样论述这个问题的。 舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/

版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管

夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,

百里奚/举于/市。qu?nfù yuègéxī起,被任用田间、田地被举用,被选拔 狱官 集市 舜从田野中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间而登上了相位。第1段译文之一:故天将降大任于是人也,必先苦

其心志,劳其筋骨,饿其体肤,

空乏其身,行拂乱其所为,所以

动心忍性,曾益其所不能。 承接上文,引起下文。“所以……” 指示代词,这。 使……劳累。 使……饥饿。 使动用法,使……痛苦。 使……贫困。 违背、受阻挠 动词,扰乱。 用来(通过那样的途径来……) 使他的心惊动,

使他的性情坚韧起来。 同“增”增加。 kòng所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来让他内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断增长才干。第1段译文之二: 人恒过,然后能改;困于心

衡于虑而后作;征于色,发于声,

而后喻。入则无法家拂士,出则无

敌国外患者,国恒亡,然后知生于

忧患,而死于安乐也。

bì常常 过错。这里用作动词,犯错误这样以后 同“横”,梗塞,不顺 奋起,指有所作为。 被人了解 在里面,指国内。 同“弼”,辅佐。 在外面,

指国外。 一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。而一个国家,内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。

这样,人们才会明白,忧患可以使人谋求生存,而安乐必将导致灭亡。第2段译文:理解内容背诵课文1、词性活用: 苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成 “使(让)”+宾语+动词(形容词)请照下面例子翻译后面的句子。

例:必先 苦 其心志。

“使(让)” (形容词)(宾语)

译:使他的内心痛苦。

⒈劳其筋骨。

⒉饿其体肤。

⒊空乏其身。

⒋行拂乱其所为。

⒌所以动心忍性。使他的筋骨劳累使他受饥饿,以致肌肤消瘦使他资财缺乏,受贫困之苦使他所做的事颠倒错乱使他的心惊动,使他的性情坚韧起来使动用法:第一段六个人 共同的特点 1、出身都卑微 种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶 2、经过艰苦的磨练3、后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。 排比举例推断

归纳 结论 人才艰苦的磨练第二段常常处在困境,

才能不断奋发 常常没有忧患,

往往遭至灭亡 经

受

磨

炼

的

益

处 个人国家正反小大论点:生于忧患,

死于安乐本文的论证方式小结: 本文将中心论点放在篇末进行归纳。全文先论证“生于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。再论证“死于安乐”,高度概括历史上安乐亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。字词小结固国不以山溪之险。

国恒亡。

行拂乱其所为。

入则无法家拂士 国拂⒉一词多义国防国家不顺同“弼”,辅弼3.虚词。

舜发于畎亩之中

故天将降大任于是人也

而死于安乐也

以天下之所顺

所以动心忍性从给因为凭用来于以4.通假字。曾同“增”,增加

曾益其所不能。

衡同“横”,梗塞,指不顺

衡于虑。

拂同“弼”,辅佐

入则无法家佛士。“生于忧患,死于安乐” 意为:忧患激励人奋起,使人生存发展;安逸享乐使人萎靡,必将导致灭亡,即逆境能成才。表明了孟子关于人才要在困难环境中磨炼造就的观点。文章摆事实,讲道理,举例典型,观点与材料紧密结合,说理透彻,令人信服。小结: 《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请查找相关资料,补充一些例子,说说你的看法。请将你的思考写成文,题目自拟。仲尼厄而作《春秋》 韩非囚秦,《说难》、《弧愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。司马迁受宫刑而作《史记》。 欧阳修两岁丧父,笃而成才。 曹雪芹举家食粥而写出了不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 优越的条件容易消磨人的意志,腐蚀人的健康肌体,使人丧失成功的上进心;而艰苦的环境,无论坎坷的道路,却能磨练人的意志,增长人的上进心。美国剧作家帕特里克说的“痛苦使人思索,思索使人明智,智慧使人生命持久”,足以说明逆境的优越性。 课 堂 练 习1.指出下列 “之”的不同用法 1)三里之城,七里之郭( ) 2)环而攻之而不胜( ) 3)委而去之( ) 4)寡助之至( ) 5)亲戚畔之( ) 助词“的”代词,指代“小城”代词,代那座城池动词“到”代词,代指“失道”“寡助之至”的人2.指出下列各句的通假字。1)亲戚畔之 __通___ 2)曾益其所不能 __通___ 3)入则无法家拂士 __通___ 4)困于心,衡于虑 __通___ 畔叛曾增拂弼衡横3.指出下列加色词语的古今义。 1)池非不深也

古___ 今____ 2)委而去之

古___ 今____ 3)域民不以封疆之界 古___ 今___ 护城河池塘放弃委任界限,限制 地域 下面几个句子朗读时语气停顿正确的一项是( )。

A.环/而攻之/而/不胜

B.城非/不高也

C.是天时/不如/地利也

D.故/君子/有不战,战/必胜矣D ⒒选出下面这句话节奏划分正确的一组是( )。

A.故/天将降大任/于是人也。 B.故天将/降大/任于是人也。

C.故/天将降/大任于是/人也。 D.故天/将降大/任于是人也。A ⒏下列句中的“以”字,不当“凭”、“靠”讲的一项是( )。

A.固国不以山溪之险

B.以天下之所顺,攻天下之所畔

C.河曲智叟亡以应

D.以君之力,曾不能损魁父之丘。C ⒐对“寡助之至,亲戚畔之”的意思理解正确的一项是( )。

A.帮助的人少的最顶点,连亲戚都不挨边。

B.帮助的人少的最顶点,连亲戚都背叛他。

C.帮助的人少到极点时,连亲戚都背叛他。

D.帮助的人少到极点时,连亲戚都不挨边。C ⒑本段一个重要论断是( )。

A.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

B.得道者多助,失道者寡助

C.寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之

D.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣B㈡

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。 ⒓选出对下面句子理解正确的一项是( )。

A.劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身:筋骨劳累,体肤饿瘦,身体徒劳。

B.曾益其所不能:艰苦的环境对毫无能力的人也会有所增益。

C.所以动心忍性:用艰苦磨练的方式来让他内心警觉,使他的性格坚定起来。

D.征于色,发于声,而后喻:看到这颜色,听到这种声音,然后才告诉他。C ⒔选出下面能表述本文论述中心的一项是( )。

A.故天将降大任于是人也。

B.动心忍性,曾益其所不能。

C.人恒过,然后能改。

D.生于忧患,死于安乐。D ⒕选出下面的说法不正确的一项是( )。

A.第①段运用排比句式来列举事实。

B.第②段从第①段的事实中归纳出观点。

C.第③段只用摆事实的方法来证明论点。

D.第④段得出结论。C4、生于忧患,死于安乐。”翻译最准确的一项是( ) A.在忧愁和病患中生活,在安全快乐中死去。 B.出生在忧伤和病痛的时候,却死在安乐幸福之中。 C.生存在忧愁和痛苦之中,死在安逸享乐之中。 D.忧患(能激励人勤奋)使人生存发展,享受安乐使人萎靡死亡。 D5、“故君子有不战,战必胜矣 ”正确的翻译是( ) A.所以君子不战则已,战就一定胜利。 B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。 C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。 D.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。 A ⒕选出下面的说法不正确的一项是( )。

A.第①段运用排比句式来列举事实。

B.第②段从第①段的事实中归纳出观点。

C.第③段只用摆事实的方法来证明论点。

D.第④段得出结论。C6、请照下面例子翻译下列加色的词。 例:必先苦其心志。 译:使他的内心痛苦。

1)劳其筋骨。 译:

2)饿其体肤。 译: 使他身体饿瘦。使他筋骨劳累。 3)空乏其身。 译:

4)行拂乱其所为。 译:

5) 所以动心忍性。

译: 使他的心惊动

使他的性情坚韧起来 使他所做的事颠倒错乱 使他受贫困之苦。 2.两章比较 这两章都具有短论的特色,作者抓住实质问题,以高度概括的语言作扼要的论证,中心鲜明突出。大量的排比句、对比句的运用,骈句和散句的组合,增强了语言的气势,读来朗朗上口。 前一章开头提出中心论点,先用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”的结论,阐明了“人和”的实质。在论证方式上有所不同: 后一章将中心论点置于最后,先论证“生于忧患”,后论证“死于安乐”。论证“生于忧患”,是全文的重点,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。论证“死于安乐”,只有“入则无法家拂士……国恒亡”一句,这是历史上大量亡国事实的高度概括。布置作业

1.默写两篇课文。

2.课外阅读《孟子》,积累语句,体会特点。

老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么?讨论:1.如何看待孟子 “人和”的主张?(有什么进步意义及局限)

2.你赞同孟子的 “生于忧患,死于安乐”的观点吗?论证方法:

主要是由个别到一般,最后推断出中心论点。

即特殊论据 —— 一般论据 —— 中心论点。 再见

《史记·孟荀列传》中说孟子“退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”。《孟子》概况 七篇各分上下,篇内分若干章,篇章之间没有必然联系。篇名取首章首句关键词,章名取首句。仍然是语录体,但章幅一般比《论语》的长得多。《孟子》概况 《孟子》通行注本有《十三经注疏》之《孟子注疏》,采用东汉赵岐注,宋代孙奭疏。

南宋朱熹《四书集注》之《孟子集注》,清代焦循据赵岐注作《孟子正义》。

今人杨伯峻有《孟子译注》,后附《孟子字典》。孟子的思想哲学思想:性善说哲学思想——— 性善说哲学思想:性善说 《告子上》:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”哲学思想:性善说 《公孙丑上》:“人皆有不忍人之心。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”哲学思想:性善说 《尽心上》:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童无不知爱其亲者,及其长也,无不知敬其兄也。”

问题:辨析孟子的“性”与“命”性善说的应用 《梁惠王上 · 齐桓晋文之事章》

臣闻之胡龁曰:“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰: ‘牛何之?’对曰:‘将以衅钟。’王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。’对曰:‘然则废衅钟与?’曰:‘何可废也?以羊易之。’”

《告子上 · 鱼我所欲也章》

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。此之谓失其本心。 “性善性恶说”的意义 孔子讲“性相近,习相远”,孟子发展为“性善说”,荀子发展为“性恶说”,其存在都具有合理性,不必绳以“唯物”和“唯心”的尺度。看到天性的善良,给人以希望,教人自觉地维护和扩大善性;看到天性的自私,给人以警示,教人理智地控制和改造恶性。人非圣贤,都不同程度地存在着善性和恶性,当你深刻反省的时候,眼前便展现出真正人性的曙光。政治思想:王道仁政 “王道仁政”思想以“性善说”为哲学基础,是对孔子“仁爱”的继承和发展。孔子的“仁爱”主要讲修身齐家,孟子的“仁政”主要讲治国。提倡王道,则反对霸道;提倡仁政,则反对暴政。揭露和批判各国诸侯的贪婪残暴,关注人民的生存状态,包含浓厚的民本思想。政治思想:王道仁政民贵君轻 《尽心下》:民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。诸侯危社稷,则变置。犠牲既成,粢盛既絜,祭祀以时,然而旱乾水溢,则变置社稷。 昏君暴君可诛 《梁惠王下》:齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“於传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之贼,贼义者谓之残。残贼之人,谓之一夫。闻诛一夫纣矣,未闻弑君也。”国人之言是听 《梁惠王下》:左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之。见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之。见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之。见可杀焉,然后杀之。如此,然后可以为民父母。” 反对巧取豪夺 《离娄上》:求也为季氏宰,无能改於其德,而赋粟倍他日。孔子曰:‘求非我徒也,小子鸣鼓而攻之可也。’由此观之,君不行仁政而富之,皆弃於孔子者也,况於为之强战?争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容於死。故善战者服上刑,连诸侯者次之,辟草莱、任土地者次之。 与民同忧同乐 《梁惠王下》:齐宣王见孟子于雪宫。王曰:“贤者亦有此乐乎?”孟子对曰:“有人不得,则非其上矣。不得而非其上者,非也;为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。 学术思想:抨击异端 杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨则归墨。杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。

杨墨之道不息,孔子之道不著,是邪说诬民,充塞仁义也。仁义充塞,则率兽食人,人将相食。距杨墨,放淫辞,邪说者不得作。

善战者服上刑,连诸侯者次之,辟草莱、任土地者次之。文艺主张:知人论世 将作品与作者及社会背景联系考察,以求正解。《万章下》:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以为论其世也。”

“说诗者,不以文害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之。” 即以古人之意,求古人之志,正确探求作者的本义,不至于望文生义,穿凿附会。孟文的风格感情强烈 气势逼人 养气知言 《公孙丑上》:我善养吾浩然之气。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞於天地之间。其为气也,配义与道。

我知言,诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。

存乎人者,莫良於眸子。眸子不能掩其恶。胸中正则眸子瞭焉,胸中不正则眸子眊焉。听其言也,观其眸子,人焉廋哉!

《文心雕龙·风骨》:情与气谐,辞共体并。感情强烈 气势逼人 铺陈排比 宋陈骙《文则》:文有数句而用一类字,所以增文势而广文意也。譬如:

为肥甘不足於口与?轻暖不足於体与?抑为采色不足视於目与?声音不足听於耳与?便嬖不足使令於前与?

使天下仕者皆欲立於王之朝,耕者皆欲耕於王之野,商贾皆欲藏於王之市,行旅皆欲出於王之途,天下之欲疾其君者,皆欲赴诉於王。善设机巧 欲擒先纵许子必种粟而后食乎?曰:然。

许子必织布而而后衣乎?曰:否,许子衣竭。

许子冠乎?曰:冠。

曰:奚冠?曰:冠素。

曰:自织之与?曰:否,以粟易之。

曰:许子奚为不自织?曰:害于耕。

曰:许子以釜甑爨,以铁耕乎?曰:然。

自为之与?曰:否,以粟易之。善设机巧 欲擒先纵 善设机巧,引人入彀,欲擒先纵,后发 制人。

用三段论逻辑推理。《梁惠王下》:

孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友而之楚游者,比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”王曰:“弃之。”曰:“士师不能治士,则如之何?”王曰:“已之。”曰:“四境之内不治,则如之何?”王顾左右而言他。 长于譬喻 说理生动 梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可;直不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。”齐桓晋文之事章自然流露的中心论点:保民而王,莫之能御。

全篇立论的哲学基础:以羊易牛,恻隐之心。

自然形成的篇章结构:发端推恩,贱霸尊王。

至大至刚的强烈气势:浩然之气,铺陈排比。

后发制人的论辩技巧:欲擒故纵,引人入彀。

生动形象的例证譬喻:挟山超海,缘木求鱼。起承转合 循序渐进爱与不忍之辩——发端——恻隐之心——起

↓ ↓ ↓ ↓

不为不能之辩——推恩——推广善心——承

↓ ↓ ↓ ↓

所为所欲之辩——贱霸——霸道危险——转

↓ ↓ ↓ ↓

恒产恒心之辩——尊王——王道必胜——合孟子故里《孟子》两章教学思路:走近作者:学生汇报课前查找有关作者的资料(教师补充并读)——讲授新课:

1.通读-范读-齐读

2.探读(借助工具书和注释直译课文-师问翻译有什么问题)-教师归纳文言现象及个别难句的翻译

3.品读:七嘴八舌谈感受(点名诵读-师问:从中读出什么:生七嘴八舌谈感受-从课文的到什么启示:前后交流一下

4.归纳(重点字词句-故事的教育意义-教师小结5.迁移拓展:复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

段落小结理解整体把握翻译解题要点勾勒结构图示练习朗读检查预习-走近作者通读-范读-齐读思考:本文写什么内容?解题 本文是一篇短论,论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。探读一边读一边借助工具书和注释直译课文翻译第1段,注意画线词语的解释。天时不如地利:

地利不如人和: 天时,有利于作战的天气、时令。地利,有利于作战的地理形势。不如,比不上。 人和,指作战中的人心所向,内部团结。 孟子用“天时”、“地利”、“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和主观条件。翻译第2段,注意画线词语的解释。三里之城

七里之郭:

环而攻之而不胜:

夫环而攻之:郭,外城。①而,表修饰;

②而,表转折,却。夫,句首发语词。城,内城。翻译第3句,注意画线词语的解释。兵革非不坚利也:

米粟非不多也:

是地利不如人和也:坚利,坚固锋利。米粟,指粮食。是,代词,这。翻译第4句,注意画线词语的解释。域民不以封疆之界:

寡助之至:

亲戚畔之:内亲外戚以,凭,靠。之,动词,到。至,极点。给课文分段并归纳段意。第一部分(l~3)

第一层(1)

第二层(2)

第三层(3)

第二部分(4段) 论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中作用大小不同。总论。摆出观点,提挈全文。从进攻一方的失利论证“天时不如地利”。从防御一方的失利论证“地利不如人和”。 深入论证“得道”即“得人和”则“战必胜”。品读——七嘴八舌谈感受教学思路:走近作者:学生汇报课前查找有关作者的资料(教师补充并读)——讲授新课:

1.通读-范读-齐读

2.探读(借助工具书和注释直译课文-师问翻译有什么问题)-教师归纳文言现象及个别难句的翻译

3.品读:七嘴八舌谈感受(点名诵读-师问:从中读出什么:生七嘴八舌谈感受-从课文的到什么启示:前后交流一下

4.归纳(重点字词句-故事的教育意义-教师小结5.迁移拓展:复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

结构图示得道

多助

失道

寡助中心论点天时不如地利

地利不如人和突出“人和”事例小城环而攻之不胜

城高兵利粮足不守正道理域民

固国

威天下反“人和”

重要论断

(主旨)得道多助 顺

失道寡助 畔君子有不战,战必胜对比“人和”实质本文阐述的主要观点是什么? 主要观点是“得道者多助,失道者寡助”。文章第4句运用什么句式?有什么效果? 运用双重否定的排比句,起肯定、加强语言气势的作用,极言防御一方地利条件的优越。文章第5、6、7、8句运用什么句式和什么修辞手法?有什么效果? ⑴运用排比句,再次强调“地利”不足恃。

⑵运用对比手法,把“得道者”与“失道者”的后果进行对比,点明文章主旨。“人和”与下文所说的“道”是什么关系? “道”即指仁政。“得道”就是施行仁政。施行仁政则“多助”,“多助”则“天下顺之”,这就是“人和”,即得到人民的支持和拥护。本文的论证方式有什么特点? 本文先摆出观点,用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”这一论断,阐明了“人和”的实质。最后以得“人和”的君子“战必胜矣”作结,突出地说明“人和”是决定战争胜负最主要的条件。归纳积累整体把握 “得道多助,失道寡助”意为:凡讲仁义的,行仁政的,就会得到广泛的支持与拥护;反之,就孤立,就会只有极少数人的支持与拥护。孟子生活在各诸侯国互相攻伐,社会骚乱的战国时代。因此,他提出“施仁政”,“行王道”的主张,反对武力兼并,这篇短文很能代表他的主张。字词小结小结⒈古今异义。古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:郭池去七里之郭 外城姓氏池非不深也 护城河池塘委而去之 离开到……去古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:

古义:

今义:亲戚委域是亲戚畔之 内亲外戚 跟自己家庭有婚姻关系的家庭或他的成员。委而去之 放弃委任域民不以封疆之 界限,限制地域、区域是天时不如地利也 这判断动词⒉通假字。畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。⒊虚词。亲戚畔之

三里之城

寡助之至

泉香而酒洌

夫环而攻之

环而攻之而不胜之而代词 他助词 的动词 到表并列 并且表修饰 着、地表转折 却、但是巩固练习阅读下面文言文字,回答问题。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。________,__________,__________,_________。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。⒈在上文的横线上填入课文原文。寡助之至亲戚畔之多助之至天下顺之⒉这段文字的中心论点是: ⒊对“域”、“固”、“威”理解正确的一项是( )

A.疆域 固定 震慑

B.区域 固守 威吓

C.限制 巩固 震慑

D.限制 巩固 威逼C ⒋“故君子有不战,战必胜矣”正确的翻译是( )

A.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。

B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。

C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。

D.所以君子不战则已,战就一定胜利。

D⒌作者认为“战必胜矣”的原因是( )

A.使人民定居下来,不要迁往别处。

B.依靠武力强大、地势险要。

C.施行仁政,取得人民支持。

D.实行正确的战略战术。C拓展迁移-复述故事——复述故事(在原有故事的基础上补充情节,对人物的表情、动作、心理等有所提示)

要点勾勒 《得道多助,失道寡助》在内容上可分两部分。第一部分(1~3段)论述天时、地利、人和三要素在决定战争胜负中的作用大小不同。第一段为第一层:提出观点:“天时不如地利,地利不如人和”。这个观点总领下文。第二段为第二层:分论“天时不如地利”。第三段为第三层:分论“地利不如人和”。第四段为第二部分:深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。生于忧患,死于安乐青蛙在开水里逃生

青蛙在温水里死亡生于忧患,

死于安乐选自《孟子?告子下》听读课文课文录音朗读课文疏通文意 孟子认为人才是艰苦环境造就的,有了艰苦环境的磨炼,才能使人性格坚韧、顽强,才能担负重大的使命。下面我们一起来看看课文是怎样论述这个问题的。 舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/

版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管

夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,

百里奚/举于/市。qu?nfù yuègéxī起,被任用田间、田地被举用,被选拔 狱官 集市 舜从田野中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中高升,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间而登上了相位。第1段译文之一:故天将降大任于是人也,必先苦

其心志,劳其筋骨,饿其体肤,

空乏其身,行拂乱其所为,所以

动心忍性,曾益其所不能。 承接上文,引起下文。“所以……” 指示代词,这。 使……劳累。 使……饥饿。 使动用法,使……痛苦。 使……贫困。 违背、受阻挠 动词,扰乱。 用来(通过那样的途径来……) 使他的心惊动,

使他的性情坚韧起来。 同“增”增加。 kòng所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,种种行动去阻碍、干扰他的事业,(通过这些)来让他内心警觉,使他的性格坚定起来,以不断增长才干。第1段译文之二: 人恒过,然后能改;困于心

衡于虑而后作;征于色,发于声,

而后喻。入则无法家拂士,出则无

敌国外患者,国恒亡,然后知生于

忧患,而死于安乐也。

bì常常 过错。这里用作动词,犯错误这样以后 同“横”,梗塞,不顺 奋起,指有所作为。 被人了解 在里面,指国内。 同“弼”,辅佐。 在外面,

指国外。 一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,在吟咏叹息声中表现出来,然后才能为人们所了解。而一个国家,内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。

这样,人们才会明白,忧患可以使人谋求生存,而安乐必将导致灭亡。第2段译文:理解内容背诵课文1、词性活用: 苦、劳、饿、空乏、乱、动、忍都是形容词或动词的使动用法,翻译时,要译成 “使(让)”+宾语+动词(形容词)请照下面例子翻译后面的句子。

例:必先 苦 其心志。

“使(让)” (形容词)(宾语)

译:使他的内心痛苦。

⒈劳其筋骨。

⒉饿其体肤。

⒊空乏其身。

⒋行拂乱其所为。

⒌所以动心忍性。使他的筋骨劳累使他受饥饿,以致肌肤消瘦使他资财缺乏,受贫困之苦使他所做的事颠倒错乱使他的心惊动,使他的性情坚韧起来使动用法:第一段六个人 共同的特点 1、出身都卑微 种田、筑墙的、贩卖鱼盐的、犯人、隐居者、奴隶 2、经过艰苦的磨练3、后来都被统治者委以重任,干出了一番出色的事业。 排比举例推断

归纳 结论 人才艰苦的磨练第二段常常处在困境,

才能不断奋发 常常没有忧患,

往往遭至灭亡 经

受

磨

炼

的

益

处 个人国家正反小大论点:生于忧患,

死于安乐本文的论证方式小结: 本文将中心论点放在篇末进行归纳。全文先论证“生于忧患”,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。再论证“死于安乐”,高度概括历史上安乐亡国的事实加以说明。论证“生于忧患”是全文的重点。字词小结固国不以山溪之险。

国恒亡。

行拂乱其所为。

入则无法家拂士 国拂⒉一词多义国防国家不顺同“弼”,辅弼3.虚词。

舜发于畎亩之中

故天将降大任于是人也

而死于安乐也

以天下之所顺

所以动心忍性从给因为凭用来于以4.通假字。曾同“增”,增加

曾益其所不能。

衡同“横”,梗塞,指不顺

衡于虑。

拂同“弼”,辅佐

入则无法家佛士。“生于忧患,死于安乐” 意为:忧患激励人奋起,使人生存发展;安逸享乐使人萎靡,必将导致灭亡,即逆境能成才。表明了孟子关于人才要在困难环境中磨炼造就的观点。文章摆事实,讲道理,举例典型,观点与材料紧密结合,说理透彻,令人信服。小结: 《生于忧患,死于安乐》中提出担当大任的人必须经过艰苦生活的磨练。请查找相关资料,补充一些例子,说说你的看法。请将你的思考写成文,题目自拟。仲尼厄而作《春秋》 韩非囚秦,《说难》、《弧愤》。屈原放逐,乃赋《离骚》。司马迁受宫刑而作《史记》。 欧阳修两岁丧父,笃而成才。 曹雪芹举家食粥而写出了不朽的《红楼梦》。 爱迪生小时候一边卖报一边作化学试验。有一次,不慎在火车上引起了火,被车长打聋了一只耳朵。由于他的刻苦努力,终于成为举世闻名的发明家。 贝多芬即使在双耳失聪的情况下,仍然坚持音乐创作。 优越的条件容易消磨人的意志,腐蚀人的健康肌体,使人丧失成功的上进心;而艰苦的环境,无论坎坷的道路,却能磨练人的意志,增长人的上进心。美国剧作家帕特里克说的“痛苦使人思索,思索使人明智,智慧使人生命持久”,足以说明逆境的优越性。 课 堂 练 习1.指出下列 “之”的不同用法 1)三里之城,七里之郭( ) 2)环而攻之而不胜( ) 3)委而去之( ) 4)寡助之至( ) 5)亲戚畔之( ) 助词“的”代词,指代“小城”代词,代那座城池动词“到”代词,代指“失道”“寡助之至”的人2.指出下列各句的通假字。1)亲戚畔之 __通___ 2)曾益其所不能 __通___ 3)入则无法家拂士 __通___ 4)困于心,衡于虑 __通___ 畔叛曾增拂弼衡横3.指出下列加色词语的古今义。 1)池非不深也

古___ 今____ 2)委而去之

古___ 今____ 3)域民不以封疆之界 古___ 今___ 护城河池塘放弃委任界限,限制 地域 下面几个句子朗读时语气停顿正确的一项是( )。

A.环/而攻之/而/不胜

B.城非/不高也

C.是天时/不如/地利也

D.故/君子/有不战,战/必胜矣D ⒒选出下面这句话节奏划分正确的一组是( )。

A.故/天将降大任/于是人也。 B.故天将/降大/任于是人也。

C.故/天将降/大任于是/人也。 D.故天/将降大/任于是人也。A ⒏下列句中的“以”字,不当“凭”、“靠”讲的一项是( )。

A.固国不以山溪之险

B.以天下之所顺,攻天下之所畔

C.河曲智叟亡以应

D.以君之力,曾不能损魁父之丘。C ⒐对“寡助之至,亲戚畔之”的意思理解正确的一项是( )。

A.帮助的人少的最顶点,连亲戚都不挨边。

B.帮助的人少的最顶点,连亲戚都背叛他。

C.帮助的人少到极点时,连亲戚都背叛他。

D.帮助的人少到极点时,连亲戚都不挨边。C ⒑本段一个重要论断是( )。

A.域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

B.得道者多助,失道者寡助

C.寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之

D.以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣B㈡

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。 ⒓选出对下面句子理解正确的一项是( )。

A.劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身:筋骨劳累,体肤饿瘦,身体徒劳。

B.曾益其所不能:艰苦的环境对毫无能力的人也会有所增益。

C.所以动心忍性:用艰苦磨练的方式来让他内心警觉,使他的性格坚定起来。

D.征于色,发于声,而后喻:看到这颜色,听到这种声音,然后才告诉他。C ⒔选出下面能表述本文论述中心的一项是( )。

A.故天将降大任于是人也。

B.动心忍性,曾益其所不能。

C.人恒过,然后能改。

D.生于忧患,死于安乐。D ⒕选出下面的说法不正确的一项是( )。

A.第①段运用排比句式来列举事实。

B.第②段从第①段的事实中归纳出观点。

C.第③段只用摆事实的方法来证明论点。

D.第④段得出结论。C4、生于忧患,死于安乐。”翻译最准确的一项是( ) A.在忧愁和病患中生活,在安全快乐中死去。 B.出生在忧伤和病痛的时候,却死在安乐幸福之中。 C.生存在忧愁和痛苦之中,死在安逸享乐之中。 D.忧患(能激励人勤奋)使人生存发展,享受安乐使人萎靡死亡。 D5、“故君子有不战,战必胜矣 ”正确的翻译是( ) A.所以君子不战则已,战就一定胜利。 B.所以君子不喜欢战斗,可打仗就能够胜利。 C.所以君子见机行事,打不胜就不打,打得胜才打。 D.因为君子不主张战争,所以他打仗就一定胜利。 A ⒕选出下面的说法不正确的一项是( )。

A.第①段运用排比句式来列举事实。

B.第②段从第①段的事实中归纳出观点。

C.第③段只用摆事实的方法来证明论点。

D.第④段得出结论。C6、请照下面例子翻译下列加色的词。 例:必先苦其心志。 译:使他的内心痛苦。

1)劳其筋骨。 译:

2)饿其体肤。 译: 使他身体饿瘦。使他筋骨劳累。 3)空乏其身。 译:

4)行拂乱其所为。 译:

5) 所以动心忍性。

译: 使他的心惊动

使他的性情坚韧起来 使他所做的事颠倒错乱 使他受贫困之苦。 2.两章比较 这两章都具有短论的特色,作者抓住实质问题,以高度概括的语言作扼要的论证,中心鲜明突出。大量的排比句、对比句的运用,骈句和散句的组合,增强了语言的气势,读来朗朗上口。 前一章开头提出中心论点,先用概括性很强的战例加以证明,然后从理论上进行论证,得出“得道者多助,失道者寡助”的结论,阐明了“人和”的实质。在论证方式上有所不同: 后一章将中心论点置于最后,先论证“生于忧患”,后论证“死于安乐”。论证“生于忧患”,是全文的重点,方法是先举同类事例,从个别到一般,归纳出作者的观点,然后从理论上加以说明。论证“死于安乐”,只有“入则无法家拂士……国恒亡”一句,这是历史上大量亡国事实的高度概括。布置作业

1.默写两篇课文。

2.课外阅读《孟子》,积累语句,体会特点。

老鹰的幼雏在很小的时候就被赶出家门,独立成长,你觉得这种做法对吗?为什么?讨论:1.如何看待孟子 “人和”的主张?(有什么进步意义及局限)

2.你赞同孟子的 “生于忧患,死于安乐”的观点吗?论证方法:

主要是由个别到一般,最后推断出中心论点。

即特殊论据 —— 一般论据 —— 中心论点。 再见