2015—2016高中语文语文版(必修5)第一单元课件:第1课《论雅俗共赏》(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文语文版(必修5)第一单元课件:第1课《论雅俗共赏》(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 755.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-16 10:56:05 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。

沿波而讨源 :沿波:顺着水流;讨源:探索源头。循着水流寻找源头。原比喻作文时由次要的写到主要的,最后点出主题。后比喻探讨事物的本末。

出处 晋. 陆机《文赋》:“或因枝以振叶,或沿波而讨源。”导入新课“雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会割然开朗。用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。论雅俗共赏朱自清教学目标1.了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。?

2.?筛选有效信息,从而发现作者的观点和写作思路。?????

3.?了解作者丰富的积累,对雅俗进行理性的认识。朱自清原名朱自华 ,源自“腹有诗书气自华”

字秋实 ,源自成语“春华秋实”

1917年,朱自华报考北大本科。为了勉励自己有困境中不丧志,不灰心,保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清” 。

字佩弦 ,《韩非子·观行》:“西门豹性急,故佩韦以自缓;董安于性缓,故佩弦以自急。”朱自清字佩弦,是自以为太性缓而借名字来自励。但也恰恰表现出他的特点,温文尔雅,不瘟不火,善于自省。后汉范冉性急,常佩韦以自警。《五人墓碑记》所记五人有一个颜佩韦,看名字就是一个性情暴躁的人,李玉剧本《清忠谱》可证,有兴趣者可以读读。 给下列加点的汉字注音。????????

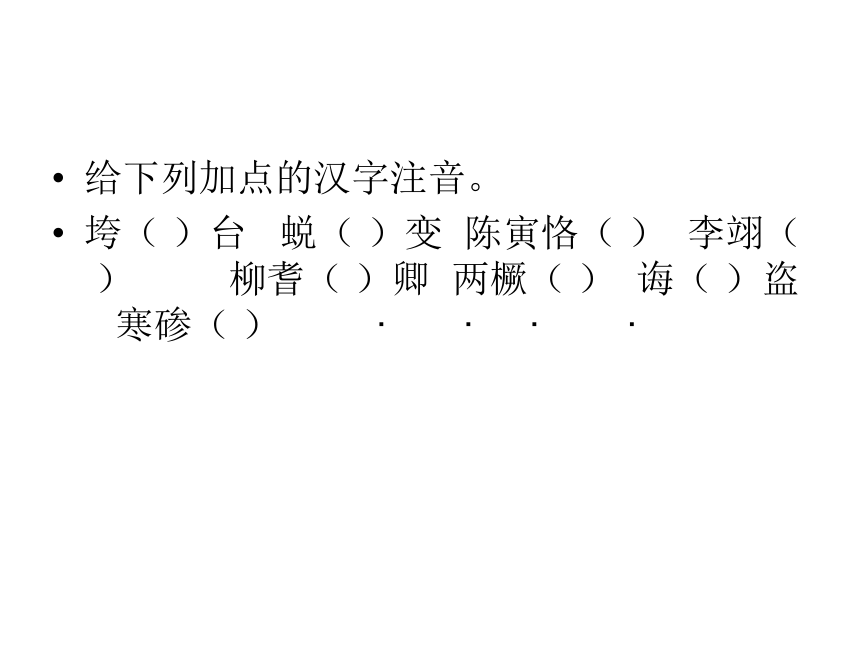

垮(?)台???蜕(?)变??陈寅恪(?)??李翊(?)?????????柳耆(?)卿??两橛(?)??诲(?)盗???寒碜(?)?????????·???????·?????·????????·解释下列词语或句子。??????

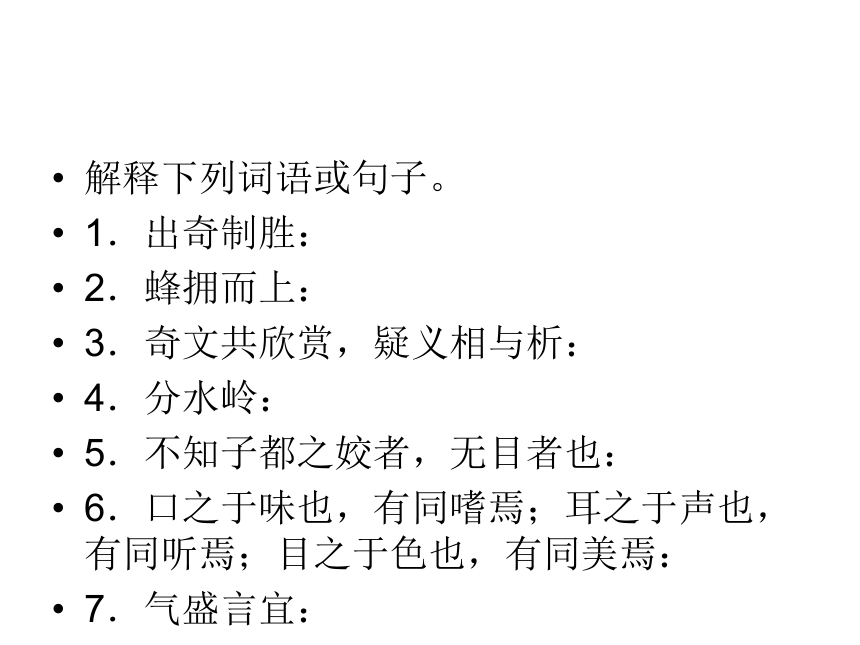

1.出奇制胜:??????

2.蜂拥而上:??????

3.奇文共欣赏,疑义相与析:??????

4.分水岭:??????

5.不知子都之姣者,无目者也:??????

6.口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉:??????

7.气盛言宜: 朱自清(1898-1948),字佩弦,1898年11月22日出生于江苏省东海县,后移居江苏扬州,是我国新民主主义革命时期的诗人、散文作家、著名学者。 与其同时代人一样,他幼读私塾,后入江苏省立第八中学,1916年毕业。同年入北京大学哲学系,1920年毕业。毕业后曾在杭州第一师范、吴凇中国公学、台州浙江省第六师范、温州浙江第十中学、宁波浙江省立第四中学、春晖中学等校任教,1925年8月,受聘为清华学校中文教授。1930年,他代理清华国文系主任。1931年到英国留学,并漫游欧洲数国,1932年回国主持清华文学系。 1937年,随西南联合大学南行。抗战胜利后,朱自清随清华大学复员回到北平,1948年8于北平病逝。 朱自清早年创作起步于新诗。1922年,他同俞平伯、叶圣陶等创办了《诗》月刊,这是“五-四”以来最早的一个诗刊,1923年,发表第一首长诗《毁灭》,1926年10月,出版第一本散文集《背影》。1924年12月《踪迹》结集出版之后,朱自清的创作足迹,开始由诗歌转向散文, 1928年出版了第一本散文集《背影》,这一时期,他还写下了许多脍炙人口的散文名篇《背影》、《荷塘月色》等。 1932年9月,任清华大学中文系主任,从这时起,朱自清把大部分精力花在中国古典诗歌的教学与研究上,同时写作了不少杂文、书评,并陆续仍有散文集出版。

抗战期间,由于昆明物价飞涨,家庭人口多,花费大,入不敷出,生活极为困苦,朱自清得了胃病,在这种艰苦的条件下,他仍日以继夜工作,进入了高产创作时期,先后有《伦敦杂记》、《新诗杂话》、《诗言志辨》、《经典常谈》等著作问世。 1946年回到清华,胃病更加恶化,他抱病完成了《论雅俗共赏》、《语文影响及其它》等著述。1947年,他为北平当局任意捕人发表抗议书,又在反饥饿反内战的宣言上签名。1948年6月,他签名抗议美国扶日,并拒绝领取美援面粉,在严重的营养不良之下,拖了十几年的病体再也经受不住煎熬,1948年8月 6日,胃病复发,8月12日于北平病逝。

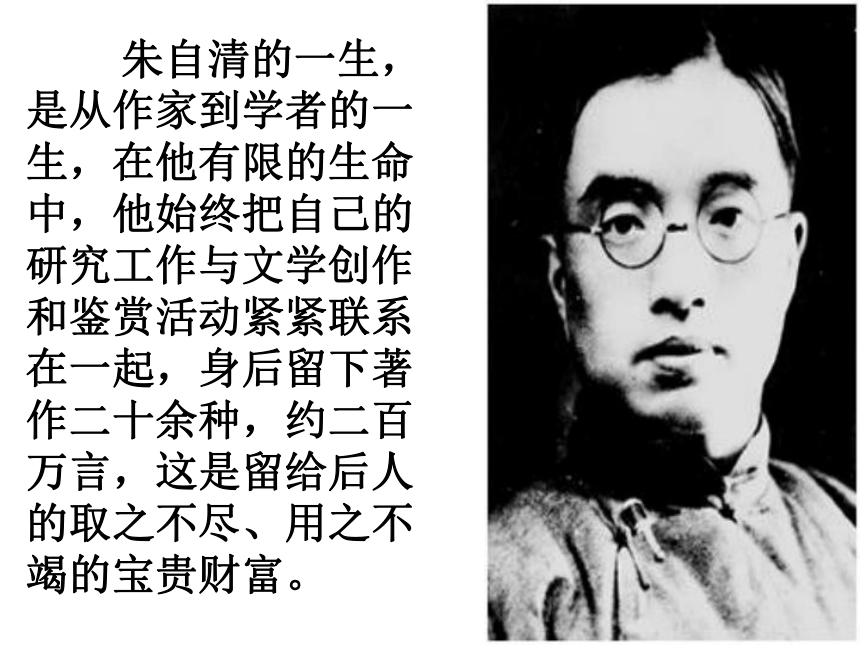

死前,还嘱咐家人不要购买美援面粉。毛泽东对朱自清宁肯饿死不领美国“救济粉”的精神,给予称赞,赞扬他 “表现了我们民族的英雄气概”。 朱自清的一生,是从作家到学者的一生,在他有限的生命中,他始终把自己的研究工作与文学创作和鉴赏活动紧紧联系在一起,身后留下著作二十余种,约二百万言,这是留给后人的取之不尽、用之不竭的宝贵财富。 “雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会豁然开朗。用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。 移居 陶渊明 昔欲居南村,非为卜其宅。

闻多素心人,乐与数晨夕。 怀此颇有年,今日从兹役。

弊庐何必广,取足蔽床席。 邻曲时时来,抗言谈在昔(对面交谈 )

奇文共欣赏,疑义相与析。 赏析 这是作者写搬家以后和知心朋友朝夕欢叙的情景。 首先,陶渊明写道了移居的理由:不是出于迷信的原因,为了挑风水,而是因为那里有很多心地质朴的朋友,很乐意和他们朝夕相处。而且,这次移居不是一时的冲动,而是很早就有打算的,从“怀此颇有年”中不难看出。诗的后半部分则写实对移居后生活的描写,集中在物质层面和精神层面。作为一个隐士,陶渊明的物质条件并不好,他对自己新居的描述是“取足弊床席”,简陋之极;但同时,他的精神生活是非常丰富的,“奇文共欣赏,疑义相与析”,对于一个文人来说,能够这样,夫复何求?这里,我们不难看出诗人坦荡的襟怀,不言高而品格自高,不言逸而风神自逸。

赏奇析疑:欣赏奇文而析其疑义。

奇文共赏:①可以指共同欣赏或分析研究文章,作褒义词 。② 现多指怪诞有问题的文章共同来批判,含有奚落和讥讽的语气 ,用于贬义。课文分析找出标注社会发展的词语: 唐以前唐 宋 宋以后 2?找出简述每个朝代社会发展特点的句子。 ??? ??? 3?找出文中出现的每个人物及他们生活的时代的特点。 ??? ??? 4?找出每部作品、每种文体出现的时代及特点的句子。 填写表格,了解雅俗共赏的历史发展 从上节课填写表格的过程中,你能得出那些认识? ??? ??? (1)文学的雅俗共赏由社会和其自身两方面原因决定。 ??? (2)雅俗共赏的目的是为了获得广大的群众。 ??? (3)雅俗共赏是以雅为主的,有宾主之分;“共赏”者却以俗人为主。 ??? (4)要达到雅与俗“共赏”,贯彻“文艺是为大众”的原则,雅士需要理会迁就“俗”的趣味,而俗士也需要学习,享受,蜕变。 ??? (5)《西厢记》和《水浒传》是雅俗共赏的典范作品。 谈意气 “我站在猎猎风中,恨不能荡尽绵绵心痛。望苍天,四方云动;剑在手,问天下谁是英雄!”豪迈的歌词加上屠洪刚浑厚的嗓音,让人热血澎湃。那些英雄人物,凭着一身意志和气概,点燃了生命的火花,让生命绽放出璀璨的光芒。

在棋盘拼杀,楚河汉界分明,我会一如既往想起楚王项羽与汉王刘邦。虞姬的自刎,乌骓的投江让更多的人倒向项羽,鸿门宴上的刘邦似乎只是小人,听听汉家小儿高唱“大风起兮云飞扬”便热血沸腾,可历史的车轮证明了刘邦比项羽更能成就一番大业。是他主张张骞扶着驼铃走向了大漠,是他让卫青挥动旌旗舞向了大漠的飞沙。

他们都是英雄,皆有意气,是意气二字所有义项不同,楚王的意气用事,与汉王的意气风发。(对比论证)

在汉朝的朝堂之上,说过汉王刘邦,我们便不能不谈韩信与司马迁。

“韩信点兵,多多益善”是我们再熟悉不过的成语。沙场点兵是何等的意气风发,可是我们依然记得他当年所受的胯下之辱。是何等的意志和气概让他压下心中的愤怒,成就今日的辉煌。

“大丈夫能屈能升”是意气,是坚强的意志和气概。

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”是鲁迅先生对《史记》的评价。如果当初司马迁没有坚强的意志,豁达的气概以受腐刑保存生命,我们就不可能到如今依旧轻哼着这无韵的《离骚》了。

这意气我们真的不可以小瞧。

作为女性,武则天绝对是我们的骄傲。作为历史上唯一的女皇帝,开创贞观启开元的辉煌盛世,何等的意气风发。她的意气让人折服,历史掌权的女性不在少数,可没有谁像她那般掀开那一道珠帘,穿上金灿灿的龙袍,君临天下。她的意气不止在此,更在于她留下的无字碑,让后人去评述她的功过。这个女人,真可谓将意气二字发挥到了极至。

古往今来,这意气一直在我们身边,从2003年杨利伟实现中国人的飞天梦,到2005年,费俊龙,聂海胜二人升空,中国的意气让世界为之折服。生命中,有太多人太多事的意气让我们感动。从生命的谷底登上艺术高峰的邰丽华,一个人,一匹马送信的邮递员王顺友,用瘦弱的肩膀担起家庭与抚养毫无血缘关系妹妹的洪战辉。这些平凡而伟大的人,处处都体现伟大的意气。(概括举例)

“太生两仪,两仪生四象,四象生万物”一如意气,造就了这个世界上许多的美好事物。

1.以例代议堆砌事例

2.事例过长叙多议少

3.事例混乱没有顺序

4.事例陈旧冗长乏味

5.事例模糊缺乏考证叙例时避免几个误区析例的技巧 叙例之后一定要在叙例的基础上加以分析议论,明确告诉读者举例的目的之所在,即举例所要阐明的观点。使得事例与论点之间建立起联系。善于运用假设法、比较法、对比法、设问法、归纳法等进行论证。善于使用 “试想”“要不是” “如果”“可见”“君不见” 等词语以及“以上事例说明了这样一个道理” “但是,生活中,许多人却……”之类的短语由叙入议。

沿波而讨源 :沿波:顺着水流;讨源:探索源头。循着水流寻找源头。原比喻作文时由次要的写到主要的,最后点出主题。后比喻探讨事物的本末。

出处 晋. 陆机《文赋》:“或因枝以振叶,或沿波而讨源。”导入新课“雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会割然开朗。用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。论雅俗共赏朱自清教学目标1.了解作者对中国文化发展史的独特认识:雅俗共赏的历史发展。?

2.?筛选有效信息,从而发现作者的观点和写作思路。?????

3.?了解作者丰富的积累,对雅俗进行理性的认识。朱自清原名朱自华 ,源自“腹有诗书气自华”

字秋实 ,源自成语“春华秋实”

1917年,朱自华报考北大本科。为了勉励自己有困境中不丧志,不灰心,保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞·卜居》,“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清” 。

字佩弦 ,《韩非子·观行》:“西门豹性急,故佩韦以自缓;董安于性缓,故佩弦以自急。”朱自清字佩弦,是自以为太性缓而借名字来自励。但也恰恰表现出他的特点,温文尔雅,不瘟不火,善于自省。后汉范冉性急,常佩韦以自警。《五人墓碑记》所记五人有一个颜佩韦,看名字就是一个性情暴躁的人,李玉剧本《清忠谱》可证,有兴趣者可以读读。 给下列加点的汉字注音。????????

垮(?)台???蜕(?)变??陈寅恪(?)??李翊(?)?????????柳耆(?)卿??两橛(?)??诲(?)盗???寒碜(?)?????????·???????·?????·????????·解释下列词语或句子。??????

1.出奇制胜:??????

2.蜂拥而上:??????

3.奇文共欣赏,疑义相与析:??????

4.分水岭:??????

5.不知子都之姣者,无目者也:??????

6.口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉:??????

7.气盛言宜: 朱自清(1898-1948),字佩弦,1898年11月22日出生于江苏省东海县,后移居江苏扬州,是我国新民主主义革命时期的诗人、散文作家、著名学者。 与其同时代人一样,他幼读私塾,后入江苏省立第八中学,1916年毕业。同年入北京大学哲学系,1920年毕业。毕业后曾在杭州第一师范、吴凇中国公学、台州浙江省第六师范、温州浙江第十中学、宁波浙江省立第四中学、春晖中学等校任教,1925年8月,受聘为清华学校中文教授。1930年,他代理清华国文系主任。1931年到英国留学,并漫游欧洲数国,1932年回国主持清华文学系。 1937年,随西南联合大学南行。抗战胜利后,朱自清随清华大学复员回到北平,1948年8于北平病逝。 朱自清早年创作起步于新诗。1922年,他同俞平伯、叶圣陶等创办了《诗》月刊,这是“五-四”以来最早的一个诗刊,1923年,发表第一首长诗《毁灭》,1926年10月,出版第一本散文集《背影》。1924年12月《踪迹》结集出版之后,朱自清的创作足迹,开始由诗歌转向散文, 1928年出版了第一本散文集《背影》,这一时期,他还写下了许多脍炙人口的散文名篇《背影》、《荷塘月色》等。 1932年9月,任清华大学中文系主任,从这时起,朱自清把大部分精力花在中国古典诗歌的教学与研究上,同时写作了不少杂文、书评,并陆续仍有散文集出版。

抗战期间,由于昆明物价飞涨,家庭人口多,花费大,入不敷出,生活极为困苦,朱自清得了胃病,在这种艰苦的条件下,他仍日以继夜工作,进入了高产创作时期,先后有《伦敦杂记》、《新诗杂话》、《诗言志辨》、《经典常谈》等著作问世。 1946年回到清华,胃病更加恶化,他抱病完成了《论雅俗共赏》、《语文影响及其它》等著述。1947年,他为北平当局任意捕人发表抗议书,又在反饥饿反内战的宣言上签名。1948年6月,他签名抗议美国扶日,并拒绝领取美援面粉,在严重的营养不良之下,拖了十几年的病体再也经受不住煎熬,1948年8月 6日,胃病复发,8月12日于北平病逝。

死前,还嘱咐家人不要购买美援面粉。毛泽东对朱自清宁肯饿死不领美国“救济粉”的精神,给予称赞,赞扬他 “表现了我们民族的英雄气概”。 朱自清的一生,是从作家到学者的一生,在他有限的生命中,他始终把自己的研究工作与文学创作和鉴赏活动紧紧联系在一起,身后留下著作二十余种,约二百万言,这是留给后人的取之不尽、用之不竭的宝贵财富。 “雅俗共赏”是一个在文艺界出现频率很高的词。孰雅孰俗,以什么为界限,雅与俗能否真正平等,历来争论不休。读过朱自清先生的《论雅俗共赏》,你会豁然开朗。用他给我们的思维钥匙,开启我们的疑难之锁,相信会有所收获。 移居 陶渊明 昔欲居南村,非为卜其宅。

闻多素心人,乐与数晨夕。 怀此颇有年,今日从兹役。

弊庐何必广,取足蔽床席。 邻曲时时来,抗言谈在昔(对面交谈 )

奇文共欣赏,疑义相与析。 赏析 这是作者写搬家以后和知心朋友朝夕欢叙的情景。 首先,陶渊明写道了移居的理由:不是出于迷信的原因,为了挑风水,而是因为那里有很多心地质朴的朋友,很乐意和他们朝夕相处。而且,这次移居不是一时的冲动,而是很早就有打算的,从“怀此颇有年”中不难看出。诗的后半部分则写实对移居后生活的描写,集中在物质层面和精神层面。作为一个隐士,陶渊明的物质条件并不好,他对自己新居的描述是“取足弊床席”,简陋之极;但同时,他的精神生活是非常丰富的,“奇文共欣赏,疑义相与析”,对于一个文人来说,能够这样,夫复何求?这里,我们不难看出诗人坦荡的襟怀,不言高而品格自高,不言逸而风神自逸。

赏奇析疑:欣赏奇文而析其疑义。

奇文共赏:①可以指共同欣赏或分析研究文章,作褒义词 。② 现多指怪诞有问题的文章共同来批判,含有奚落和讥讽的语气 ,用于贬义。课文分析找出标注社会发展的词语: 唐以前唐 宋 宋以后 2?找出简述每个朝代社会发展特点的句子。 ??? ??? 3?找出文中出现的每个人物及他们生活的时代的特点。 ??? ??? 4?找出每部作品、每种文体出现的时代及特点的句子。 填写表格,了解雅俗共赏的历史发展 从上节课填写表格的过程中,你能得出那些认识? ??? ??? (1)文学的雅俗共赏由社会和其自身两方面原因决定。 ??? (2)雅俗共赏的目的是为了获得广大的群众。 ??? (3)雅俗共赏是以雅为主的,有宾主之分;“共赏”者却以俗人为主。 ??? (4)要达到雅与俗“共赏”,贯彻“文艺是为大众”的原则,雅士需要理会迁就“俗”的趣味,而俗士也需要学习,享受,蜕变。 ??? (5)《西厢记》和《水浒传》是雅俗共赏的典范作品。 谈意气 “我站在猎猎风中,恨不能荡尽绵绵心痛。望苍天,四方云动;剑在手,问天下谁是英雄!”豪迈的歌词加上屠洪刚浑厚的嗓音,让人热血澎湃。那些英雄人物,凭着一身意志和气概,点燃了生命的火花,让生命绽放出璀璨的光芒。

在棋盘拼杀,楚河汉界分明,我会一如既往想起楚王项羽与汉王刘邦。虞姬的自刎,乌骓的投江让更多的人倒向项羽,鸿门宴上的刘邦似乎只是小人,听听汉家小儿高唱“大风起兮云飞扬”便热血沸腾,可历史的车轮证明了刘邦比项羽更能成就一番大业。是他主张张骞扶着驼铃走向了大漠,是他让卫青挥动旌旗舞向了大漠的飞沙。

他们都是英雄,皆有意气,是意气二字所有义项不同,楚王的意气用事,与汉王的意气风发。(对比论证)

在汉朝的朝堂之上,说过汉王刘邦,我们便不能不谈韩信与司马迁。

“韩信点兵,多多益善”是我们再熟悉不过的成语。沙场点兵是何等的意气风发,可是我们依然记得他当年所受的胯下之辱。是何等的意志和气概让他压下心中的愤怒,成就今日的辉煌。

“大丈夫能屈能升”是意气,是坚强的意志和气概。

“史家之绝唱,无韵之《离骚》”是鲁迅先生对《史记》的评价。如果当初司马迁没有坚强的意志,豁达的气概以受腐刑保存生命,我们就不可能到如今依旧轻哼着这无韵的《离骚》了。

这意气我们真的不可以小瞧。

作为女性,武则天绝对是我们的骄傲。作为历史上唯一的女皇帝,开创贞观启开元的辉煌盛世,何等的意气风发。她的意气让人折服,历史掌权的女性不在少数,可没有谁像她那般掀开那一道珠帘,穿上金灿灿的龙袍,君临天下。她的意气不止在此,更在于她留下的无字碑,让后人去评述她的功过。这个女人,真可谓将意气二字发挥到了极至。

古往今来,这意气一直在我们身边,从2003年杨利伟实现中国人的飞天梦,到2005年,费俊龙,聂海胜二人升空,中国的意气让世界为之折服。生命中,有太多人太多事的意气让我们感动。从生命的谷底登上艺术高峰的邰丽华,一个人,一匹马送信的邮递员王顺友,用瘦弱的肩膀担起家庭与抚养毫无血缘关系妹妹的洪战辉。这些平凡而伟大的人,处处都体现伟大的意气。(概括举例)

“太生两仪,两仪生四象,四象生万物”一如意气,造就了这个世界上许多的美好事物。

1.以例代议堆砌事例

2.事例过长叙多议少

3.事例混乱没有顺序

4.事例陈旧冗长乏味

5.事例模糊缺乏考证叙例时避免几个误区析例的技巧 叙例之后一定要在叙例的基础上加以分析议论,明确告诉读者举例的目的之所在,即举例所要阐明的观点。使得事例与论点之间建立起联系。善于运用假设法、比较法、对比法、设问法、归纳法等进行论证。善于使用 “试想”“要不是” “如果”“可见”“君不见” 等词语以及“以上事例说明了这样一个道理” “但是,生活中,许多人却……”之类的短语由叙入议。