湖南省岳阳市平江县颐华高级中学2024-2025学年高二上学期入学考试生物试题(PDF版无答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省岳阳市平江县颐华高级中学2024-2025学年高二上学期入学考试生物试题(PDF版无答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-27 14:45:51 | ||

图片预览

文档简介

机密*启用前

2024 年颐华学校高二入学考试试卷

生物

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是符合题目要求的。

1.关于生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( )

A.鉴定还原糖的斐林试剂的本质是新制的 Cu(OH) ,与还原糖混合能产生砖红色沉淀

B.鉴定组织样液中的脂肪需要制作临时装片,用苏丹Ⅲ染液染色后需要用 75%的酒精溶液洗去浮色

C.双缩脲试剂甲液、斐林试剂 A 液都是质量浓度为 0.01 g/mL 的 NaOH 溶液

D.苹果、花生种子、鸡蛋清可分别作为还原糖、脂肪、蛋白质鉴定的实验材料

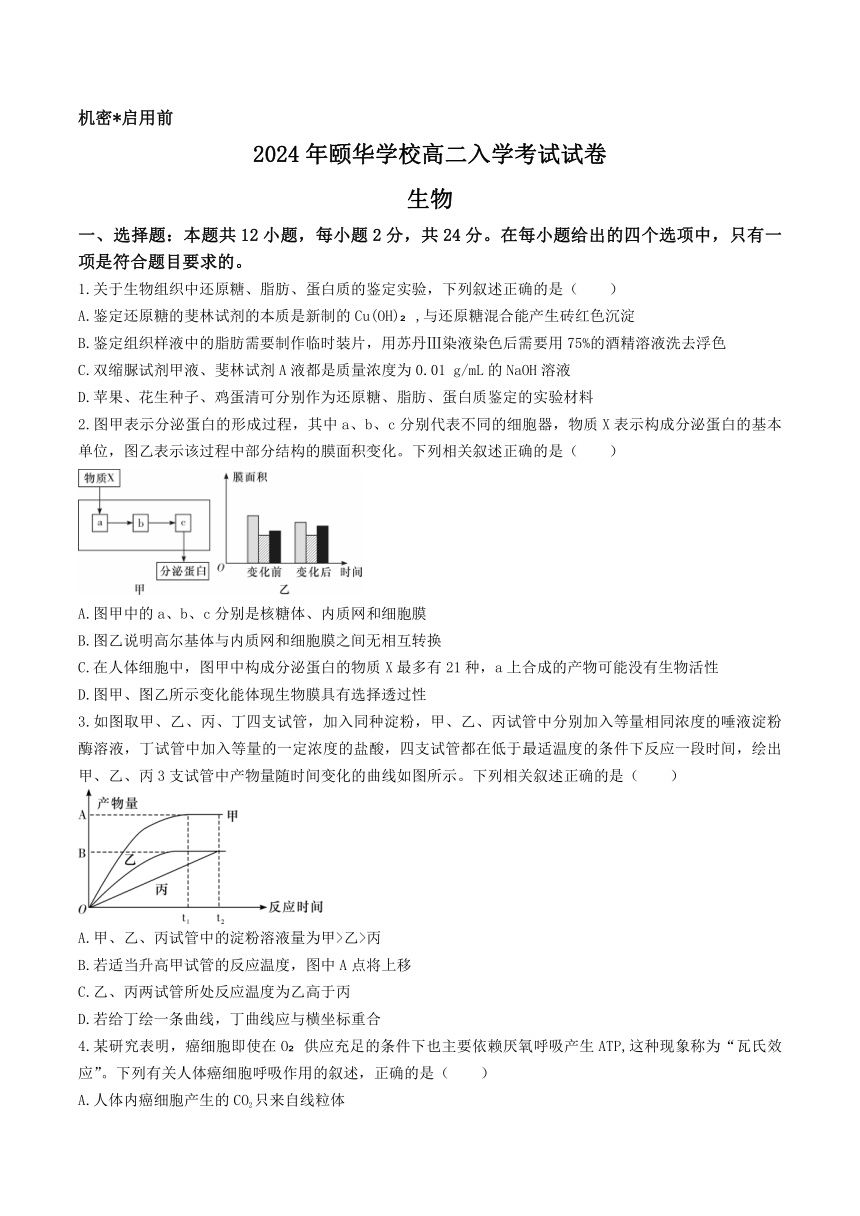

2.图甲表示分泌蛋白的形成过程,其中 a、b、c 分别代表不同的细胞器,物质 X 表示构成分泌蛋白的基本

单位,图乙表示该过程中部分结构的膜面积变化。下列相关叙述正确的是( )

A.图甲中的 a、b、c分别是核糖体、内质网和细胞膜

B.图乙说明高尔基体与内质网和细胞膜之间无相互转换

C.在人体细胞中,图甲中构成分泌蛋白的物质 X最多有 21 种,a 上合成的产物可能没有生物活性

D.图甲、图乙所示变化能体现生物膜具有选择透过性

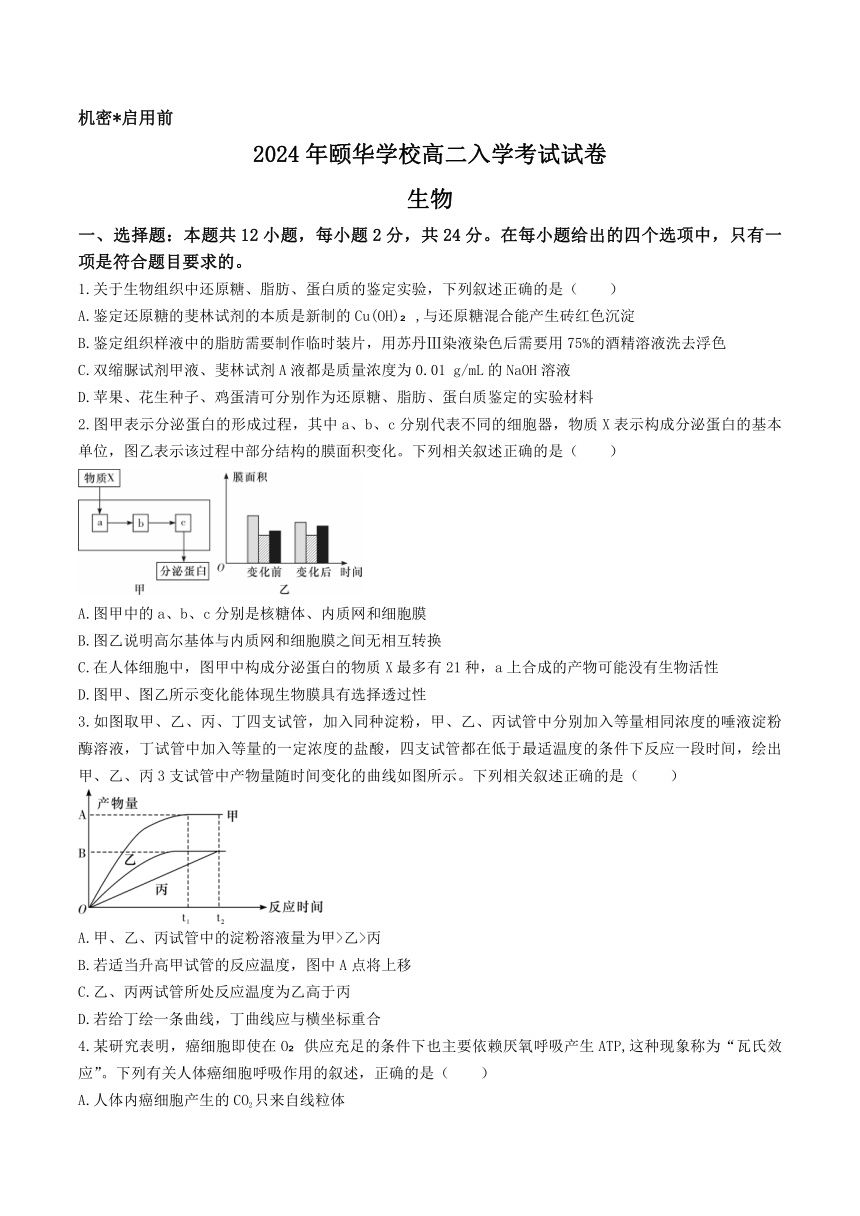

3.如图取甲、乙、丙、丁四支试管,加入同种淀粉,甲、乙、丙试管中分别加入等量相同浓度的唾液淀粉

酶溶液,丁试管中加入等量的一定浓度的盐酸,四支试管都在低于最适温度的条件下反应一段时间,绘出

甲、乙、丙 3 支试管中产物量随时间变化的曲线如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙试管中的淀粉溶液量为甲>乙>丙

B.若适当升高甲试管的反应温度,图中 A 点将上移

C.乙、丙两试管所处反应温度为乙高于丙

D.若给丁绘一条曲线,丁曲线应与横坐标重合

4.某研究表明,癌细胞即使在 O 供应充足的条件下也主要依赖厌氧呼吸产生 ATP,这种现象称为“瓦氏效

应”。下列有关人体癌细胞呼吸作用的叙述,正确的是( )

A.人体内癌细胞产生的 CO2只来自线粒体

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

B.癌细胞中丙酮酸被乳酸脱氢酶还原为乳酸

C.无氧条件下,癌细胞中丙酮酸分解时会生成少量 ATP

D.癌细胞厌氧呼吸时,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失

5.下图是某生物体细胞有丝分裂的不同分裂时期的图像。下列对图像的描述正确的是( )

A.该生物可能是低等植物

B.甲、乙、丙三个细胞内染色体、染色单体与核 DNA 分子数之比都为 1:2:2

C.甲细胞进行中心体复制,发出星射线,形成了纺锤体

D.甲、乙、丙三个细胞分别处于有丝分裂的前期、后期和中期

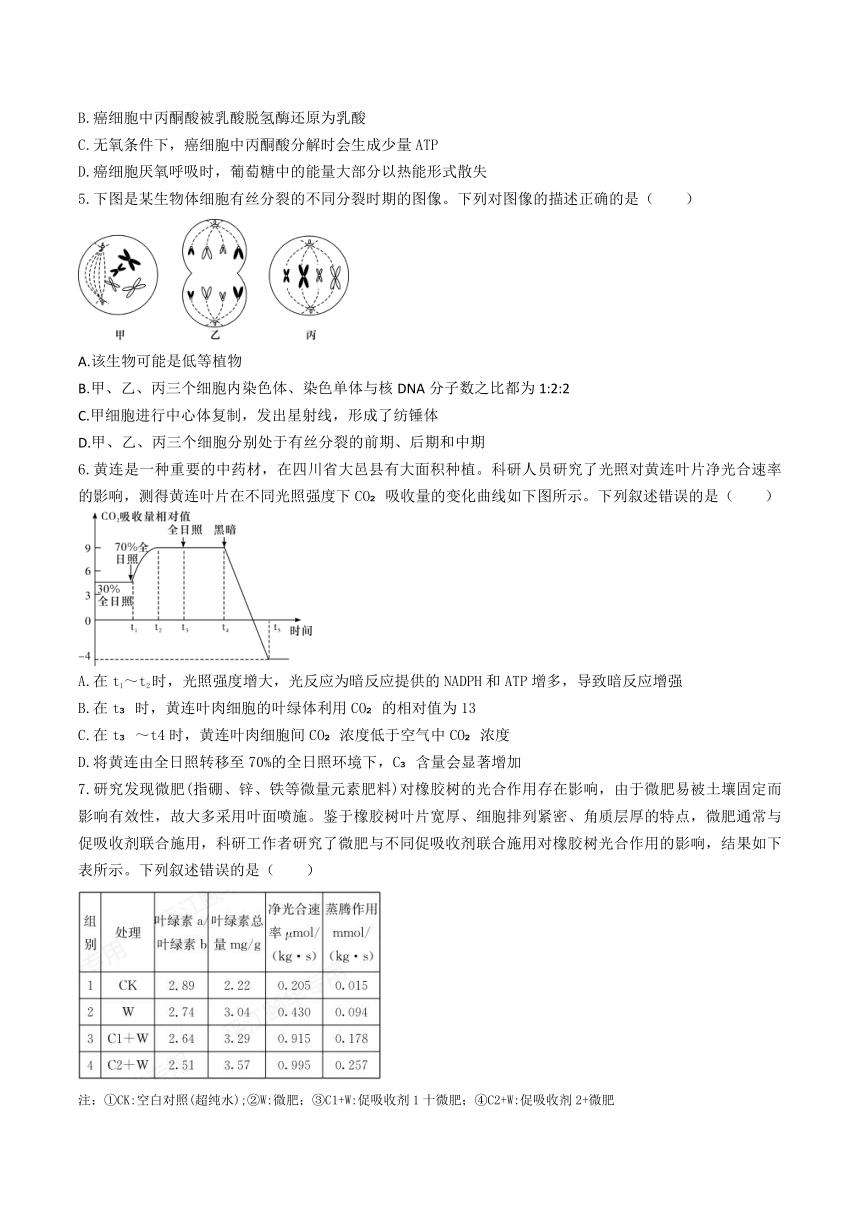

6.黄连是一种重要的中药材,在四川省大邑县有大面积种植。科研人员研究了光照对黄连叶片净光合速率

的影响,测得黄连叶片在不同光照强度下 CO 吸收量的变化曲线如下图所示。下列叙述错误的是( )

A.在 t1~t2时,光照强度增大,光反应为暗反应提供的 NADPH 和 ATP 增多,导致暗反应增强

B.在 t 时,黄连叶肉细胞的叶绿体利用 CO 的相对值为 13

C.在 t ~t4 时,黄连叶肉细胞间 CO 浓度低于空气中 CO 浓度

D.将黄连由全日照转移至 70%的全日照环境下,C 含量会显著增加

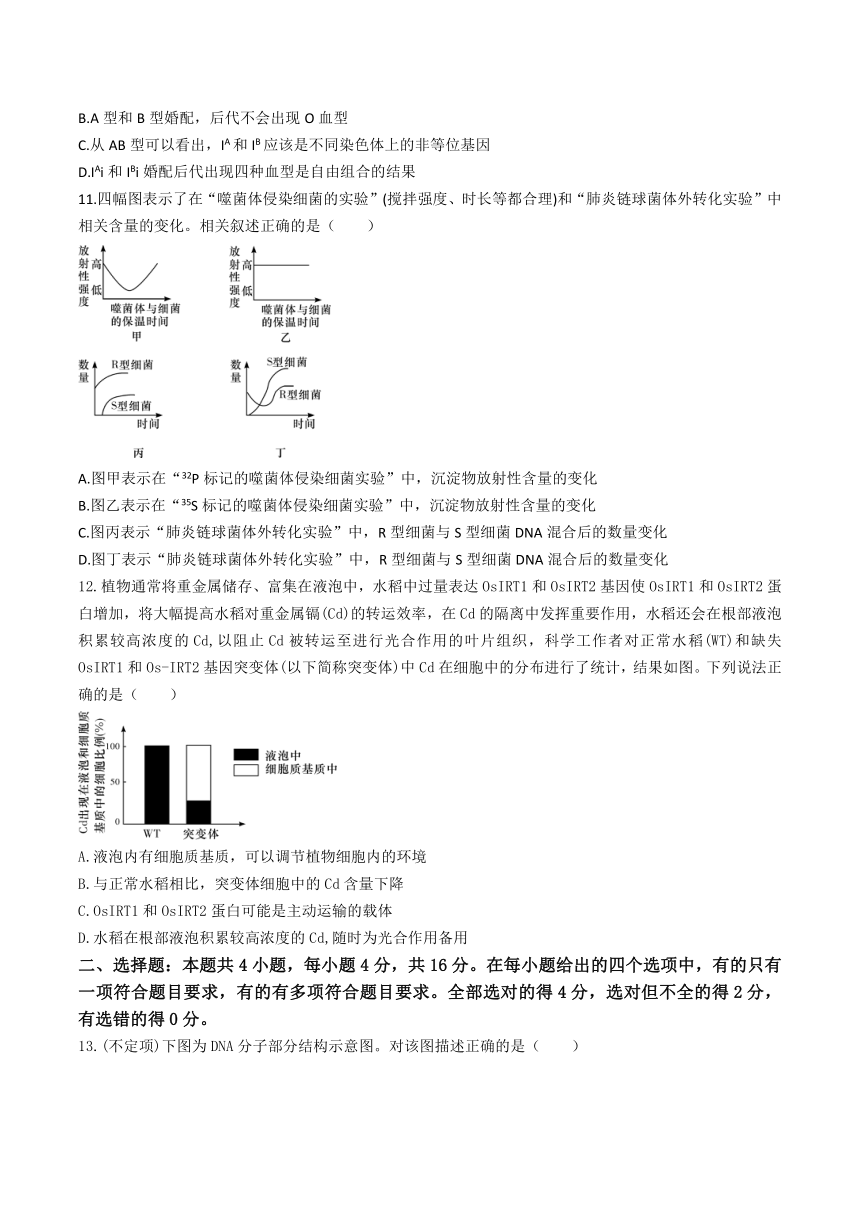

7.研究发现微肥(指硼、锌、铁等微量元素肥料)对橡胶树的光合作用存在影响,由于微肥易被土壤固定而

影响有效性,故大多采用叶面喷施。鉴于橡胶树叶片宽厚、细胞排列紧密、角质层厚的特点,微肥通常与

促吸收剂联合施用,科研工作者研究了微肥与不同促吸收剂联合施用对橡胶树光合作用的影响,结果如下

表所示。下列叙述错误的是( )

注:①CK:空白对照(超纯水);②W:微肥;③C1+W:促吸收剂 1十微肥;④C2+W:促吸收剂 2+微肥

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.实验的自变量包括是否添加微肥、是否添加促吸收剂及促吸收剂的种类

B.微肥能够促进叶绿素的合成,且对叶绿素 b 的促进作用强于叶绿素 a

C.通过 1、2、3组实验可得出“微肥和促吸收剂 1 均可直接提高橡胶树的蒸腾作用”的结论

D.促吸收剂可提高微肥对橡胶树光合速率的促进效果,且促吸收剂 2 的效果优于促吸收剂 1

8.基因型为 AaBb 的一个精原细胞进行有丝分裂时,由于某些原因发生了如下变异,结果如下图所示。若此

次有丝分裂产生的子细胞均进入减数分裂,且之后未发生任何变异。下列相关叙述,错误的是( )

A.此次有丝分裂产生的子细胞的基因型可能为 Aabb 和 AaBB

B.减数第一次分裂产生的子细胞中,基因组成为 AAbb 的细胞概率为 1/4

C.减数第一次分裂和减数第二次分裂过程中均有等位基因的分离

D.减数第二次分裂产生的子细胞的基因组成有 4种类型

9.葡萄糖饥饿和缺氧压力使细胞中自由基(ROS)水平上升,进而使 p-ATM/p-CHK2 水平升高,p-CHK2 使

Beclinl 磷酸化,阻碍 Beclinl 和 Bcl-2 结合,从而诱导细胞自噬。包裹损伤线粒体的膜结构称为自噬体,

其与溶酶体融合后可降解受损的线粒体,维持细胞稳态。实验表明,组织缺血后给小鼠灌注过量 ROS 会引

起心肌梗死、脑卒中,从而导致小鼠死亡。下列说法错误的是( )

A.ROS 可攻击线粒体的 DNA 和蛋白质,引起线粒体损伤

B.当 Beclinl 和 Bcl-2 结合后,可诱导细胞自噬现象的发生

C.自噬体中的线粒体水解产生的物质可为细胞内新细胞器的构建提供原料

D.小鼠实验证明,激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,甚至个体死亡

10.血型检测是亲子鉴定的依据之一,人类 ABO 血型与对应的基因型如下表所示。下列叙述正确的是( )

A.IA、IB、i基因的遗传符合分离定律

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

B.A 型和 B 型婚配,后代不会出现 O血型

C.从 AB 型可以看出,IA和 IB应该是不同染色体上的非等位基因

D.IAi 和 IBi 婚配后代出现四种血型是自由组合的结果

11.四幅图表示了在“噬菌体侵染细菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)和“肺炎链球菌体外转化实验”中

相关含量的变化。相关叙述正确的是( )

A.图甲表示在“32P 标记的噬菌体侵染细菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化

B.图乙表示在“35S 标记的噬菌体侵染细菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化

C.图丙表示“肺炎链球菌体外转化实验”中,R 型细菌与 S 型细菌 DNA 混合后的数量变化

D.图丁表示“肺炎链球菌体外转化实验”中,R 型细菌与 S 型细菌 DNA 混合后的数量变化

12.植物通常将重金属储存、富集在液泡中,水稻中过量表达 OsIRT1 和 OsIRT2 基因使 OsIRT1 和 OsIRT2 蛋

白增加,将大幅提高水稻对重金属镉(Cd)的转运效率,在 Cd 的隔离中发挥重要作用,水稻还会在根部液泡

积累较高浓度的 Cd,以阻止 Cd 被转运至进行光合作用的叶片组织,科学工作者对正常水稻(WT)和缺失

OsIRT1 和 Os-IRT2 基因突变体(以下简称突变体)中 Cd 在细胞中的分布进行了统计,结果如图。下列说法正

确的是( )

A.液泡内有细胞质基质,可以调节植物细胞内的环境

B.与正常水稻相比,突变体细胞中的 Cd 含量下降

C.OsIRT1 和 OsIRT2 蛋白可能是主动运输的载体

D.水稻在根部液泡积累较高浓度的 Cd,随时为光合作用备用

二、选择题:本题共 4小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有的只有

一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,

有选错的得 0分。

13.(不定项)下图为 DNA 分子部分结构示意图。对该图描述正确的是( )

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.DNA 分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构

B.⑤、⑥、⑦、⑧对应的碱基依次为 A、G、C、T

C.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸,①和②相间排列,构成了 DNA 分子的基本骨架

D.若该 DNA 分子中 A 与 T 之和占全部碱基数目的 54%,其中一条链中 G 占该链碱基总数的 22%,则另一条

链中 G 占该链碱基总数的 24%

14.(不定项)科研人员开展了芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自花传粉选育,后代育性达到了与

亲本相当的水平。下图中 L、M、N 表示 3 个不同的染色体组。下列相关叙述正确的有( )

A.两亲本和 F 都为多倍体

B.F 减数第一次分裂中期形成 13 个四分体

C.F 减数第二次分裂后产生的配子类型为 LM 和 MN

D.F 两个 M 染色体组能稳定遗传给后代

15.(不定项)某果实的颜色由两对等位基因 B、b 和 R、r 控制,其中 B 控制黑色,R 控制红色,B 基因的存

在能完全抑制 R基因的表达。现向基因型为 BbRr 的植株导入一个隐性致死基因 s,让该植株自交,F 的表型

及比例为黑色:红色:白色=8:3:1。下列说法中正确的是( )

A.隐性致死基因 s 只有纯合时才具有致死效应

B.自交后代 F 的全部植株中一共存在 6 种基因型

C.隐性致死基因 s 与 R、r 的遗传不遵循基因的自由组合定律

D.F 黑果个体自交,子代黑色:红色:白色=16:5:3

16.(不定项)某男子表型正常,但其一条 14 号和一条 21 号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。

减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意两条染色体分离时,另一条染色体随机

移向细胞任一极。下列叙述正确的是( )

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.图甲所示的变异使染色体上基因的数量和排列顺序发生改变

B.观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞

C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有 6 种

D.该男子与正常女子婚配可能生育出染色体组成正常的后代

三、非选择题:本题共 5小题,每小题 12 分,共 60 分。

17.(12 分)大熊猫是我国国宝,分类上属哺乳纲食肉目。体型似熊,但分布地区和喜食竹子方面同小熊猫相

似。科学家利用 DNA 分子杂交技术研究它们之间的亲缘关系,并绘制进化图,如图。【作业二十一】

(1)DNA 分子杂交技术可以测定不同物种 DNA 片段中核苷酸的差异率,属于生物进化的_______证据。大熊

猫属于哺乳纲中食肉动物,可其食物中 99%是竹子,这与它发达的臼齿有关,科学家是通过________证据

判断大熊猫进化过程中白齿出现的时期___________。(选填编号)

①直接证据;②间接证据;③微观证据;④化石证据;⑤胚胎学证据;⑥比较解剖学证据;⑦细胞生物学

证据;⑧分子生物学证据

(2)据图判断大熊猫与马来熊 DNA 片段中核苷酸的差异率______(填“大于”“等于”或“小于”)大熊猫与小

熊猫的差异率。棕熊与________的亲缘关系最近。

(3)第四纪大冰期,大熊猫的祖先——小种大熊猫从云南扩散至广西,广西四周多被山地、高原环绕,阻挡

了来自北方的寒流,成为了生物的“避难所”,从而加剧了此地生物之间的生存斗争。在生存斗争中,小种

大熊猫的食性从肉食性逐渐进化为植食性(吃竹子)。

①根据题意推测,下列关于小种大熊猫食性进化的叙述,错误的是( )

A.小种大熊猫的食性进化以种群为单位

B.小种大熊猫在肉食性动物的生存斗争中处于劣势

C.广西山地丰富的竹子起到了选择作用

D.竹子引发小种大熊猫吃竹子的可遗传变异

②(多选)第四纪大冰期,有些物种惨遭灭绝。关于灭绝的分析正确的是( )

A.灭绝是一种正常的自然现象

B.灭绝和新物种形成一样重要

C.灭绝为新物种创造了食物条件

D.灭绝为新物种创造了生存空间

18.(12 分)鹌鹑的羽色属 Z 连锁伴性遗传。栗羽、黄羽和白羽是由 Z 染色体上的两对等位基因 A/a 和 B/b 相

互作用的结果。A/a 与色素的合成有关,A 为有色基因、a 为白化基因。A 与 B 共同作用产生栗羽,A 与 b

共同作用产生黄羽。某校生物学课外兴趣活动小组利用白羽(ZabW)、栗羽和黄羽的鹌鹑(均为纯合子)进行研

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

究活动(注:ZABW、ZabW 等均视为纯合子),回答下列问题。

(1)纯合黄羽个体的基因型是_______。

(2)栗羽雄性与黄羽雌性鹌鹑杂交,后代 F1全为_______羽。让 F 的雌雄个体进行交配,F2中栗羽:黄羽=3:1,

其中____(填性别)鹤鹑一半为栗羽、一半为黄羽,另一种性别的鹌鹑的基因型有___________种。

(3)利用题中所给材料设计杂交实验,验证这两对基因可通过染色体互换发生基因重组(只考虑 Z 和 Z 之间的

互换),请写出实验思路、预期结果和结论。

19.(12 分)“棉粮争地”是自古以来农业生产上难以解决的矛盾,中国古代用于种植粮食的土地和种植棉桑

的土地比例长期保持在 100:20 到 100:30 之间。江西省棉花研究所崔爱花等科学家对在棉田中间作其他粮食

作物进行了研究,以期提高棉田生产水平,缓解“棉粮争地”矛盾,下图展示了其部分研究成果。回答下

列问题:

(1)本实验中叶片净光合速率是以____________________来表示的,在单作状态下,玉米的最大净光合速率

_______(填“大于”或“小于”)甘薯,同一时刻的胞间 CO 浓度________(填“大于”或“小于”)甘薯。

查阅相关文献表明,玉米的呼吸速率略小于甘薯。综合以上信息可以推测玉米固定 CO2 的酶催化效率

___________(填“高于”或“低于”)甘薯。

(2)有人认为,间作会改变田间微环境,从而改变光合作用中 CO2 的供应速率,进而导致棉花间作玉米的净

光合速率在 9:00~ 12:00 间明显大于单作玉米。你觉得这种说法对吗 说出你的判断依据:

________________________________________________________________。

(3)净光合速率在中午降低的现象叫做“午休”,直接导致甘薯午休的因素最可能是______________(填“光照

强度”或“ CO 浓度” )。 12:00~ 13:00,甘薯的胞间 CO 浓度上升,据图分析其原因是

______________________________________________________。

20.(12 分)研究发现,基因 ARC 在心肌细胞中特异性表达的产物能抑制细胞凋亡,有利于维持细胞的正常数

量。该基因的表达会受到 miRNA-223 的调控。具体过程如图所示,请回答下列问题:

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

(1)过程①是在__________的催化下完成的。刚转录出的 RNA 尚未与模板链分离时可形成核酸杂交分子,该

分子中含腺嘌呤的核苷酸有______种。

(2)过程②最终合成的 T 、T 、T 三条多肽链的氨基酸顺序______(填“相同”或“不同”),原因是

_________________________________________________。研究发现,用蛋白酶处理后的核糖体仍可催化氨

基酸的脱水缩合,由此可推测核糖体中催化该反应的物质是____________________ 。

(3)当心肌缺血、缺氧时,细胞中的 miRNA-223 含量增加,可与_________________结合形成核酸杂交分子,

凋亡抑制因子合成量__________导致部分心肌细胞凋亡并引发心力衰竭。

(4)据图分析,研发减缓心力衰竭的药物可考虑的思路有三种:分别是阻断 miRNA-223 与基因 ARC 的 mRNA

结合;______________________________;清除 miRNA-223。

21.(12 分)鱼鳞病(又名蛇皮癣)在临床上主要表现为皮肤出现严重的鳞状干皮或癣,现有一鱼鳞病患者家系图

谱如图 1,其中Ⅲ-1 为性别未知的胎儿。图 2 是人体的 X 和 Y 染色体。(相关基因用 A/a 表示)

(1)据图 1 判断,鱼鳞病可能的遗传方式有________。

A.伴 X 染色体显性遗传

B.伴 X 染色体隐性遗传

C.常染色体显性遗传

D.常染色体隐性遗传

(2)若控制该病的基因位于图 2 的 i 区段上,该性状的遗传______(填“属于”或“不属于”)伴性遗传。

(3)经检测发现控制该病的基因位于图 2 的 ii 区段上,由此可进一步确定该病的遗传方式为

__________________,Ⅱ-2 的基因型是_______________。

(4)若Ⅱ-1 性染色体组成是 XXY,分析它的形成原因是:_______(填“I-1”“I-2”或“I-1 或 I-2”)在减数第______

次分裂时性染色体未分离。

(5)已有研究发现,正常雌性哺乳动物体细胞中的两个 X 染色体之一高度螺旋固缩形成巴氏小体,在遗传性

状表达上是失活的。有观点认为体细胞中形成巴氏小体的 X 染色体是随机的,据此分析鱼鳞病女性携带者

的体细胞中性染色体及基因组成可能的情况有________(选填编号)。

(6)鱼鳞病女性携带者中,有少数个体会出现鱼鳞病的症状而表现为患病,结合以上信息,原因可能是

_______________________________________________。

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

2024 年颐华学校高二入学考试试卷

生物

一、选择题:本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一

项是符合题目要求的。

1.关于生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验,下列叙述正确的是( )

A.鉴定还原糖的斐林试剂的本质是新制的 Cu(OH) ,与还原糖混合能产生砖红色沉淀

B.鉴定组织样液中的脂肪需要制作临时装片,用苏丹Ⅲ染液染色后需要用 75%的酒精溶液洗去浮色

C.双缩脲试剂甲液、斐林试剂 A 液都是质量浓度为 0.01 g/mL 的 NaOH 溶液

D.苹果、花生种子、鸡蛋清可分别作为还原糖、脂肪、蛋白质鉴定的实验材料

2.图甲表示分泌蛋白的形成过程,其中 a、b、c 分别代表不同的细胞器,物质 X 表示构成分泌蛋白的基本

单位,图乙表示该过程中部分结构的膜面积变化。下列相关叙述正确的是( )

A.图甲中的 a、b、c分别是核糖体、内质网和细胞膜

B.图乙说明高尔基体与内质网和细胞膜之间无相互转换

C.在人体细胞中,图甲中构成分泌蛋白的物质 X最多有 21 种,a 上合成的产物可能没有生物活性

D.图甲、图乙所示变化能体现生物膜具有选择透过性

3.如图取甲、乙、丙、丁四支试管,加入同种淀粉,甲、乙、丙试管中分别加入等量相同浓度的唾液淀粉

酶溶液,丁试管中加入等量的一定浓度的盐酸,四支试管都在低于最适温度的条件下反应一段时间,绘出

甲、乙、丙 3 支试管中产物量随时间变化的曲线如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.甲、乙、丙试管中的淀粉溶液量为甲>乙>丙

B.若适当升高甲试管的反应温度,图中 A 点将上移

C.乙、丙两试管所处反应温度为乙高于丙

D.若给丁绘一条曲线,丁曲线应与横坐标重合

4.某研究表明,癌细胞即使在 O 供应充足的条件下也主要依赖厌氧呼吸产生 ATP,这种现象称为“瓦氏效

应”。下列有关人体癌细胞呼吸作用的叙述,正确的是( )

A.人体内癌细胞产生的 CO2只来自线粒体

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

B.癌细胞中丙酮酸被乳酸脱氢酶还原为乳酸

C.无氧条件下,癌细胞中丙酮酸分解时会生成少量 ATP

D.癌细胞厌氧呼吸时,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失

5.下图是某生物体细胞有丝分裂的不同分裂时期的图像。下列对图像的描述正确的是( )

A.该生物可能是低等植物

B.甲、乙、丙三个细胞内染色体、染色单体与核 DNA 分子数之比都为 1:2:2

C.甲细胞进行中心体复制,发出星射线,形成了纺锤体

D.甲、乙、丙三个细胞分别处于有丝分裂的前期、后期和中期

6.黄连是一种重要的中药材,在四川省大邑县有大面积种植。科研人员研究了光照对黄连叶片净光合速率

的影响,测得黄连叶片在不同光照强度下 CO 吸收量的变化曲线如下图所示。下列叙述错误的是( )

A.在 t1~t2时,光照强度增大,光反应为暗反应提供的 NADPH 和 ATP 增多,导致暗反应增强

B.在 t 时,黄连叶肉细胞的叶绿体利用 CO 的相对值为 13

C.在 t ~t4 时,黄连叶肉细胞间 CO 浓度低于空气中 CO 浓度

D.将黄连由全日照转移至 70%的全日照环境下,C 含量会显著增加

7.研究发现微肥(指硼、锌、铁等微量元素肥料)对橡胶树的光合作用存在影响,由于微肥易被土壤固定而

影响有效性,故大多采用叶面喷施。鉴于橡胶树叶片宽厚、细胞排列紧密、角质层厚的特点,微肥通常与

促吸收剂联合施用,科研工作者研究了微肥与不同促吸收剂联合施用对橡胶树光合作用的影响,结果如下

表所示。下列叙述错误的是( )

注:①CK:空白对照(超纯水);②W:微肥;③C1+W:促吸收剂 1十微肥;④C2+W:促吸收剂 2+微肥

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.实验的自变量包括是否添加微肥、是否添加促吸收剂及促吸收剂的种类

B.微肥能够促进叶绿素的合成,且对叶绿素 b 的促进作用强于叶绿素 a

C.通过 1、2、3组实验可得出“微肥和促吸收剂 1 均可直接提高橡胶树的蒸腾作用”的结论

D.促吸收剂可提高微肥对橡胶树光合速率的促进效果,且促吸收剂 2 的效果优于促吸收剂 1

8.基因型为 AaBb 的一个精原细胞进行有丝分裂时,由于某些原因发生了如下变异,结果如下图所示。若此

次有丝分裂产生的子细胞均进入减数分裂,且之后未发生任何变异。下列相关叙述,错误的是( )

A.此次有丝分裂产生的子细胞的基因型可能为 Aabb 和 AaBB

B.减数第一次分裂产生的子细胞中,基因组成为 AAbb 的细胞概率为 1/4

C.减数第一次分裂和减数第二次分裂过程中均有等位基因的分离

D.减数第二次分裂产生的子细胞的基因组成有 4种类型

9.葡萄糖饥饿和缺氧压力使细胞中自由基(ROS)水平上升,进而使 p-ATM/p-CHK2 水平升高,p-CHK2 使

Beclinl 磷酸化,阻碍 Beclinl 和 Bcl-2 结合,从而诱导细胞自噬。包裹损伤线粒体的膜结构称为自噬体,

其与溶酶体融合后可降解受损的线粒体,维持细胞稳态。实验表明,组织缺血后给小鼠灌注过量 ROS 会引

起心肌梗死、脑卒中,从而导致小鼠死亡。下列说法错误的是( )

A.ROS 可攻击线粒体的 DNA 和蛋白质,引起线粒体损伤

B.当 Beclinl 和 Bcl-2 结合后,可诱导细胞自噬现象的发生

C.自噬体中的线粒体水解产生的物质可为细胞内新细胞器的构建提供原料

D.小鼠实验证明,激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,甚至个体死亡

10.血型检测是亲子鉴定的依据之一,人类 ABO 血型与对应的基因型如下表所示。下列叙述正确的是( )

A.IA、IB、i基因的遗传符合分离定律

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

B.A 型和 B 型婚配,后代不会出现 O血型

C.从 AB 型可以看出,IA和 IB应该是不同染色体上的非等位基因

D.IAi 和 IBi 婚配后代出现四种血型是自由组合的结果

11.四幅图表示了在“噬菌体侵染细菌的实验”(搅拌强度、时长等都合理)和“肺炎链球菌体外转化实验”中

相关含量的变化。相关叙述正确的是( )

A.图甲表示在“32P 标记的噬菌体侵染细菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化

B.图乙表示在“35S 标记的噬菌体侵染细菌实验”中,沉淀物放射性含量的变化

C.图丙表示“肺炎链球菌体外转化实验”中,R 型细菌与 S 型细菌 DNA 混合后的数量变化

D.图丁表示“肺炎链球菌体外转化实验”中,R 型细菌与 S 型细菌 DNA 混合后的数量变化

12.植物通常将重金属储存、富集在液泡中,水稻中过量表达 OsIRT1 和 OsIRT2 基因使 OsIRT1 和 OsIRT2 蛋

白增加,将大幅提高水稻对重金属镉(Cd)的转运效率,在 Cd 的隔离中发挥重要作用,水稻还会在根部液泡

积累较高浓度的 Cd,以阻止 Cd 被转运至进行光合作用的叶片组织,科学工作者对正常水稻(WT)和缺失

OsIRT1 和 Os-IRT2 基因突变体(以下简称突变体)中 Cd 在细胞中的分布进行了统计,结果如图。下列说法正

确的是( )

A.液泡内有细胞质基质,可以调节植物细胞内的环境

B.与正常水稻相比,突变体细胞中的 Cd 含量下降

C.OsIRT1 和 OsIRT2 蛋白可能是主动运输的载体

D.水稻在根部液泡积累较高浓度的 Cd,随时为光合作用备用

二、选择题:本题共 4小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有的只有

一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,

有选错的得 0分。

13.(不定项)下图为 DNA 分子部分结构示意图。对该图描述正确的是( )

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.DNA 分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构

B.⑤、⑥、⑦、⑧对应的碱基依次为 A、G、C、T

C.④的名称是胞嘧啶脱氧核苷酸,①和②相间排列,构成了 DNA 分子的基本骨架

D.若该 DNA 分子中 A 与 T 之和占全部碱基数目的 54%,其中一条链中 G 占该链碱基总数的 22%,则另一条

链中 G 占该链碱基总数的 24%

14.(不定项)科研人员开展了芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自花传粉选育,后代育性达到了与

亲本相当的水平。下图中 L、M、N 表示 3 个不同的染色体组。下列相关叙述正确的有( )

A.两亲本和 F 都为多倍体

B.F 减数第一次分裂中期形成 13 个四分体

C.F 减数第二次分裂后产生的配子类型为 LM 和 MN

D.F 两个 M 染色体组能稳定遗传给后代

15.(不定项)某果实的颜色由两对等位基因 B、b 和 R、r 控制,其中 B 控制黑色,R 控制红色,B 基因的存

在能完全抑制 R基因的表达。现向基因型为 BbRr 的植株导入一个隐性致死基因 s,让该植株自交,F 的表型

及比例为黑色:红色:白色=8:3:1。下列说法中正确的是( )

A.隐性致死基因 s 只有纯合时才具有致死效应

B.自交后代 F 的全部植株中一共存在 6 种基因型

C.隐性致死基因 s 与 R、r 的遗传不遵循基因的自由组合定律

D.F 黑果个体自交,子代黑色:红色:白色=16:5:3

16.(不定项)某男子表型正常,但其一条 14 号和一条 21 号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。

减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意两条染色体分离时,另一条染色体随机

移向细胞任一极。下列叙述正确的是( )

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

A.图甲所示的变异使染色体上基因的数量和排列顺序发生改变

B.观察异常染色体应选择处于分裂间期的细胞

C.如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有 6 种

D.该男子与正常女子婚配可能生育出染色体组成正常的后代

三、非选择题:本题共 5小题,每小题 12 分,共 60 分。

17.(12 分)大熊猫是我国国宝,分类上属哺乳纲食肉目。体型似熊,但分布地区和喜食竹子方面同小熊猫相

似。科学家利用 DNA 分子杂交技术研究它们之间的亲缘关系,并绘制进化图,如图。【作业二十一】

(1)DNA 分子杂交技术可以测定不同物种 DNA 片段中核苷酸的差异率,属于生物进化的_______证据。大熊

猫属于哺乳纲中食肉动物,可其食物中 99%是竹子,这与它发达的臼齿有关,科学家是通过________证据

判断大熊猫进化过程中白齿出现的时期___________。(选填编号)

①直接证据;②间接证据;③微观证据;④化石证据;⑤胚胎学证据;⑥比较解剖学证据;⑦细胞生物学

证据;⑧分子生物学证据

(2)据图判断大熊猫与马来熊 DNA 片段中核苷酸的差异率______(填“大于”“等于”或“小于”)大熊猫与小

熊猫的差异率。棕熊与________的亲缘关系最近。

(3)第四纪大冰期,大熊猫的祖先——小种大熊猫从云南扩散至广西,广西四周多被山地、高原环绕,阻挡

了来自北方的寒流,成为了生物的“避难所”,从而加剧了此地生物之间的生存斗争。在生存斗争中,小种

大熊猫的食性从肉食性逐渐进化为植食性(吃竹子)。

①根据题意推测,下列关于小种大熊猫食性进化的叙述,错误的是( )

A.小种大熊猫的食性进化以种群为单位

B.小种大熊猫在肉食性动物的生存斗争中处于劣势

C.广西山地丰富的竹子起到了选择作用

D.竹子引发小种大熊猫吃竹子的可遗传变异

②(多选)第四纪大冰期,有些物种惨遭灭绝。关于灭绝的分析正确的是( )

A.灭绝是一种正常的自然现象

B.灭绝和新物种形成一样重要

C.灭绝为新物种创造了食物条件

D.灭绝为新物种创造了生存空间

18.(12 分)鹌鹑的羽色属 Z 连锁伴性遗传。栗羽、黄羽和白羽是由 Z 染色体上的两对等位基因 A/a 和 B/b 相

互作用的结果。A/a 与色素的合成有关,A 为有色基因、a 为白化基因。A 与 B 共同作用产生栗羽,A 与 b

共同作用产生黄羽。某校生物学课外兴趣活动小组利用白羽(ZabW)、栗羽和黄羽的鹌鹑(均为纯合子)进行研

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

究活动(注:ZABW、ZabW 等均视为纯合子),回答下列问题。

(1)纯合黄羽个体的基因型是_______。

(2)栗羽雄性与黄羽雌性鹌鹑杂交,后代 F1全为_______羽。让 F 的雌雄个体进行交配,F2中栗羽:黄羽=3:1,

其中____(填性别)鹤鹑一半为栗羽、一半为黄羽,另一种性别的鹌鹑的基因型有___________种。

(3)利用题中所给材料设计杂交实验,验证这两对基因可通过染色体互换发生基因重组(只考虑 Z 和 Z 之间的

互换),请写出实验思路、预期结果和结论。

19.(12 分)“棉粮争地”是自古以来农业生产上难以解决的矛盾,中国古代用于种植粮食的土地和种植棉桑

的土地比例长期保持在 100:20 到 100:30 之间。江西省棉花研究所崔爱花等科学家对在棉田中间作其他粮食

作物进行了研究,以期提高棉田生产水平,缓解“棉粮争地”矛盾,下图展示了其部分研究成果。回答下

列问题:

(1)本实验中叶片净光合速率是以____________________来表示的,在单作状态下,玉米的最大净光合速率

_______(填“大于”或“小于”)甘薯,同一时刻的胞间 CO 浓度________(填“大于”或“小于”)甘薯。

查阅相关文献表明,玉米的呼吸速率略小于甘薯。综合以上信息可以推测玉米固定 CO2 的酶催化效率

___________(填“高于”或“低于”)甘薯。

(2)有人认为,间作会改变田间微环境,从而改变光合作用中 CO2 的供应速率,进而导致棉花间作玉米的净

光合速率在 9:00~ 12:00 间明显大于单作玉米。你觉得这种说法对吗 说出你的判断依据:

________________________________________________________________。

(3)净光合速率在中午降低的现象叫做“午休”,直接导致甘薯午休的因素最可能是______________(填“光照

强度”或“ CO 浓度” )。 12:00~ 13:00,甘薯的胞间 CO 浓度上升,据图分析其原因是

______________________________________________________。

20.(12 分)研究发现,基因 ARC 在心肌细胞中特异性表达的产物能抑制细胞凋亡,有利于维持细胞的正常数

量。该基因的表达会受到 miRNA-223 的调控。具体过程如图所示,请回答下列问题:

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

(1)过程①是在__________的催化下完成的。刚转录出的 RNA 尚未与模板链分离时可形成核酸杂交分子,该

分子中含腺嘌呤的核苷酸有______种。

(2)过程②最终合成的 T 、T 、T 三条多肽链的氨基酸顺序______(填“相同”或“不同”),原因是

_________________________________________________。研究发现,用蛋白酶处理后的核糖体仍可催化氨

基酸的脱水缩合,由此可推测核糖体中催化该反应的物质是____________________ 。

(3)当心肌缺血、缺氧时,细胞中的 miRNA-223 含量增加,可与_________________结合形成核酸杂交分子,

凋亡抑制因子合成量__________导致部分心肌细胞凋亡并引发心力衰竭。

(4)据图分析,研发减缓心力衰竭的药物可考虑的思路有三种:分别是阻断 miRNA-223 与基因 ARC 的 mRNA

结合;______________________________;清除 miRNA-223。

21.(12 分)鱼鳞病(又名蛇皮癣)在临床上主要表现为皮肤出现严重的鳞状干皮或癣,现有一鱼鳞病患者家系图

谱如图 1,其中Ⅲ-1 为性别未知的胎儿。图 2 是人体的 X 和 Y 染色体。(相关基因用 A/a 表示)

(1)据图 1 判断,鱼鳞病可能的遗传方式有________。

A.伴 X 染色体显性遗传

B.伴 X 染色体隐性遗传

C.常染色体显性遗传

D.常染色体隐性遗传

(2)若控制该病的基因位于图 2 的 i 区段上,该性状的遗传______(填“属于”或“不属于”)伴性遗传。

(3)经检测发现控制该病的基因位于图 2 的 ii 区段上,由此可进一步确定该病的遗传方式为

__________________,Ⅱ-2 的基因型是_______________。

(4)若Ⅱ-1 性染色体组成是 XXY,分析它的形成原因是:_______(填“I-1”“I-2”或“I-1 或 I-2”)在减数第______

次分裂时性染色体未分离。

(5)已有研究发现,正常雌性哺乳动物体细胞中的两个 X 染色体之一高度螺旋固缩形成巴氏小体,在遗传性

状表达上是失活的。有观点认为体细胞中形成巴氏小体的 X 染色体是随机的,据此分析鱼鳞病女性携带者

的体细胞中性染色体及基因组成可能的情况有________(选填编号)。

(6)鱼鳞病女性携带者中,有少数个体会出现鱼鳞病的症状而表现为患病,结合以上信息,原因可能是

_______________________________________________。

{#{QQABSQYAgggoAIBAABhCAwXYCkCQkBACAagOQAAAIAAAQRNABAA=}#}

同课章节目录