【大单元整体教学设计】人教版初中化学九年级上册 3.1分子和原子

文档属性

| 名称 | 【大单元整体教学设计】人教版初中化学九年级上册 3.1分子和原子 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-27 22:28:51 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元 物质构成的奥秘

单元教学主题 物质构成的奥秘本章主要的化学概念:物质是由微观粒子构成;分子的性质;分子;原子;原子的构成;离子;离子符号;相对原子质量;元素;元素符号;元素周期表。 学科 初中化学 年级 九年级上

单元 第三单元 物质构成的奥秘 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题的主要内容是介绍分子和原子,从微观角度对物质的结构进行探析。首先通过品红的扩散了解分子原子的运动,知道物质是由微粒构成,又通过宏观的化学实验,了解分子是由原子构成。进而掌握分子原子的概念和联系。本节课从微观角度了解物质的构成,理解物质及其变化的本质。只有对物质的微观结构有所了解,才能理解物质的多样性和统一性,才能理解物质变化的客观性和复杂性,才能形成化学的基本观念,发展学生探究物质及其变化的兴趣,为化学学科的学习打造坚实的基础。课题2 本课题的主要内容是讲解化学变化中最小粒子---原子的内部结构。通过动画和图片展示原子的内部构成、核外电子排布、原子得失核外电子形成离子以及相对原子质量等。通过分析,层层递进,引入化学学习中的重要工具:相对原子质量。本课题主要用构建和利用模型的方法,将微观的世界呈现出来,以客观事实为依据,通过类比、简5华和抽象等方法突出原型的主要特征。本节课主要引导学生充分体验科学研究过程中的实验、假说、模型、推证等科学方法的重要作用和质疑、反思、严谨等科学态度的重要作用。课题3 本课题通过介绍元素的元素符号的书写和含义,元素周期表,了解化学元素的种类,了解在化学的世界中,如何用化学元素符号表示物质。元素在整个化学学习的过程中占据最基础最全面的位置。正确理解这些基本概念是学习其他知识板块的重要基础。以此来培养学生将宏观辨识与微观探析相结合的思维能力,增强学生的微观想象力和对化学物质表达的准确性。本单元内容的逻辑结构:本单元先从宏观的实验现象介绍分子的运动,再通过进一步讲解分子是由原子构成的,以此构建一个微观的化学世界,引导学生从微观的角度认识物质及变化的本质。再进行原子内部构成的讲解,以构建模型的方式来呈现原子的特征。以核外电子的得失,讲述离子的概念以及离子符号。以元素的讲解为载体,完整地呈现化学的微观世界。本单元的概念性内容较多,以合理的逻辑顺序将微观与宏观相连,帮助学生走在化学的世界里以微观角度探究物质的本质。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元通过实验探究来展示分子的运动,引入物质的微粒概念。通过多媒体的动画演示,展现分子和原子的关系,认识到原子是化学变化中的最小粒子,图片展示原子结构,以更加直观和立体的方式,引导学生认识原子,进而了解离子的形成。通过日常生活的常见例子,了解化学元素对我们的重要作用,了解化学物质的多样性,帮助学生更加全面地认识化学世界,走进化学世界。本单元教学重点:分子、原子的概念与联系;原子的构成、相对原子质量;离子及其符号;原子结构示意图;元素的概念;元素、物质、分子、原子、离子的关系。本单元教学难点:从微观角度解释生活现象;理解化学变化的实质;原子核外电子的排布规律;核电荷数、质子数、核外电子数的关系;元素概念的理解。

单元学情 本单元有较多概念性的知识,这个知识是学生今后开展化学学习的理论基础。学生掌握知识主要是通过形象思维。本单元将以围观的角度引导学生进入化学世界,实现宏观辨识与微观探析的融合,锻炼和培养学生抽象思维,逻辑思考能力。以宏观角度理解微观概念,初步建立微观世界,并能以微观角度解释日常生活中的实例,本单元应选用一些具有代表性的宏观实验与例子帮助学生更好地理解分子、原子、粒子等微观概念。了解物质的组成与结构,探索物质构成的奥秘。

单元目标 1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;3.以分子为例,能用微观粒子运动的观点解释生产、生活中的一些常见现象;4.知道并能说出原子的构成;5.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系;6.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表。7.知道原子核外电子排布和原子结构示意图;8.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系;9.理解元素的概念;10.了解元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;11.初步认识元素周期表,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 分子和原子 1.了解物质是由微观粒子构成;2.掌握分子、原子的性质;3.掌握分子原子的区别和联系

课题2 原子的构成 1.掌握原子的构成2.掌握原子的核外电子排布以及原子结构示意图3.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系4.掌握相对原子质量

课题3 元素 1.理解元素的概念2.了解元素与原子、物质的组成关系;3.掌握元素符号;4.理解元素周期表;

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

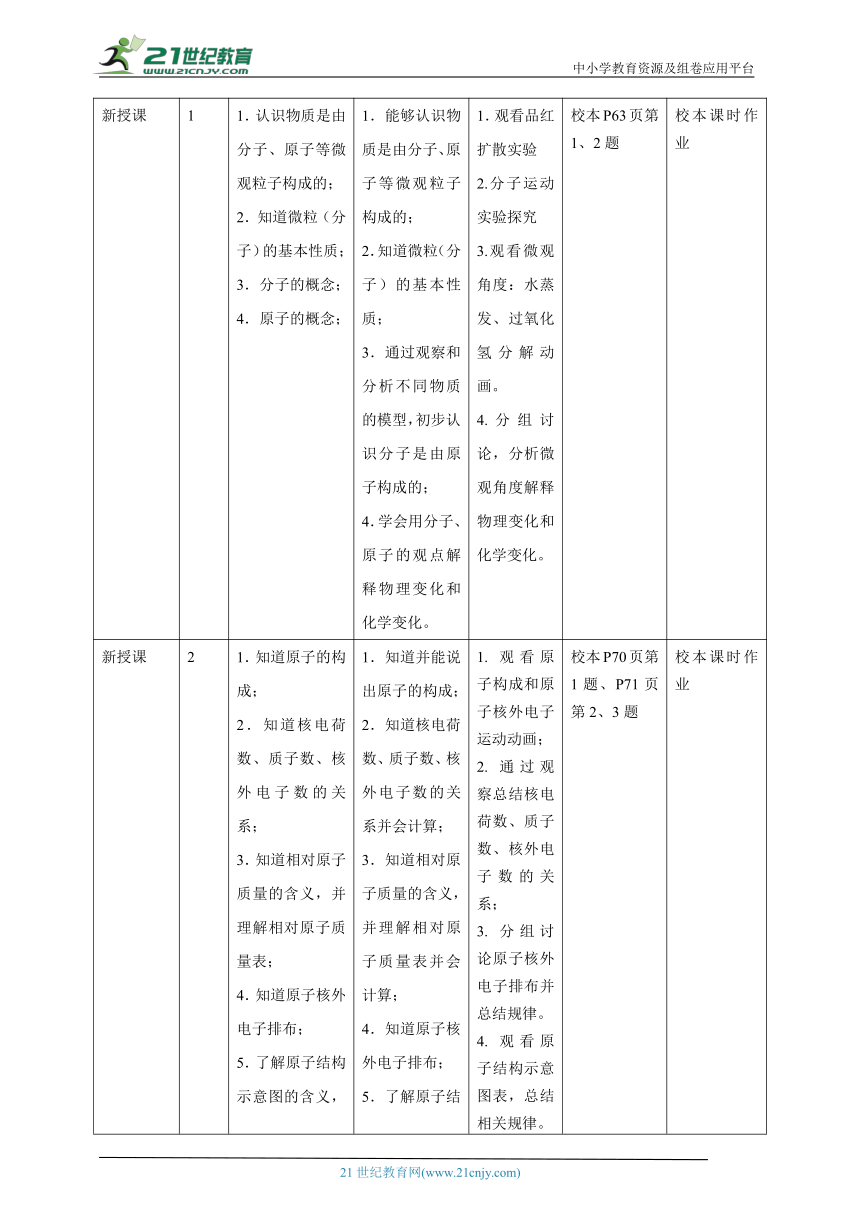

新授课 1 1.认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道微粒(分子)的基本性质;3.分子的概念;4.原子的概念; 1.能够认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道微粒(分子)的基本性质;3.通过观察和分析不同物质的模型,初步认识分子是由原子构成的;4.学会用分子、原子的观点解释物理变化和化学变化。 1.观看品红扩散实验2.分子运动实验探究3.观看微观角度:水蒸发、过氧化氢分解动画。4.分组讨论,分析微观角度解释物理变化和化学变化。 校本P63页第1、2题 校本课时作业

新授课 2 1.知道原子的构成;2.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系;3.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表;4.知道原子核外电子排布;5.了解原子结构示意图的含义,理解原子最外层电子数与原子种类的关系;6.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系。 1.知道并能说出原子的构成;2.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系并会计算;3.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表并会计算;4.知道原子核外电子排布;5.了解原子结构示意图的含义,理解原子最外层电子数与原子种类的关系;6.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系。 观看原子构成和原子核外电子运动动画;通过观察总结核电荷数、质子数、核外电子数的关系;分组讨论原子核外电子排布并总结规律。观看原子结构示意图表,总结相关规律。 校本P70页第1题、P71页第2、3题 校本课时作业

新授课 1 1.理解元素的概念;2.了解元素符号所表示的意义,掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;3.初步认识元素周期表,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。 1.能理解元素的概念;2.知道元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;3.能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。 1.联系日常生活,观看相关图片,总结元素概念;2.通过练习,熟练掌握元素符号的书写和意义;3.通过阅读讨论总结元素周期表的 排布规律。 校本P76-77页第1-2题 校本课时作业

课时设计(课题1)

课题 分子和原子

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

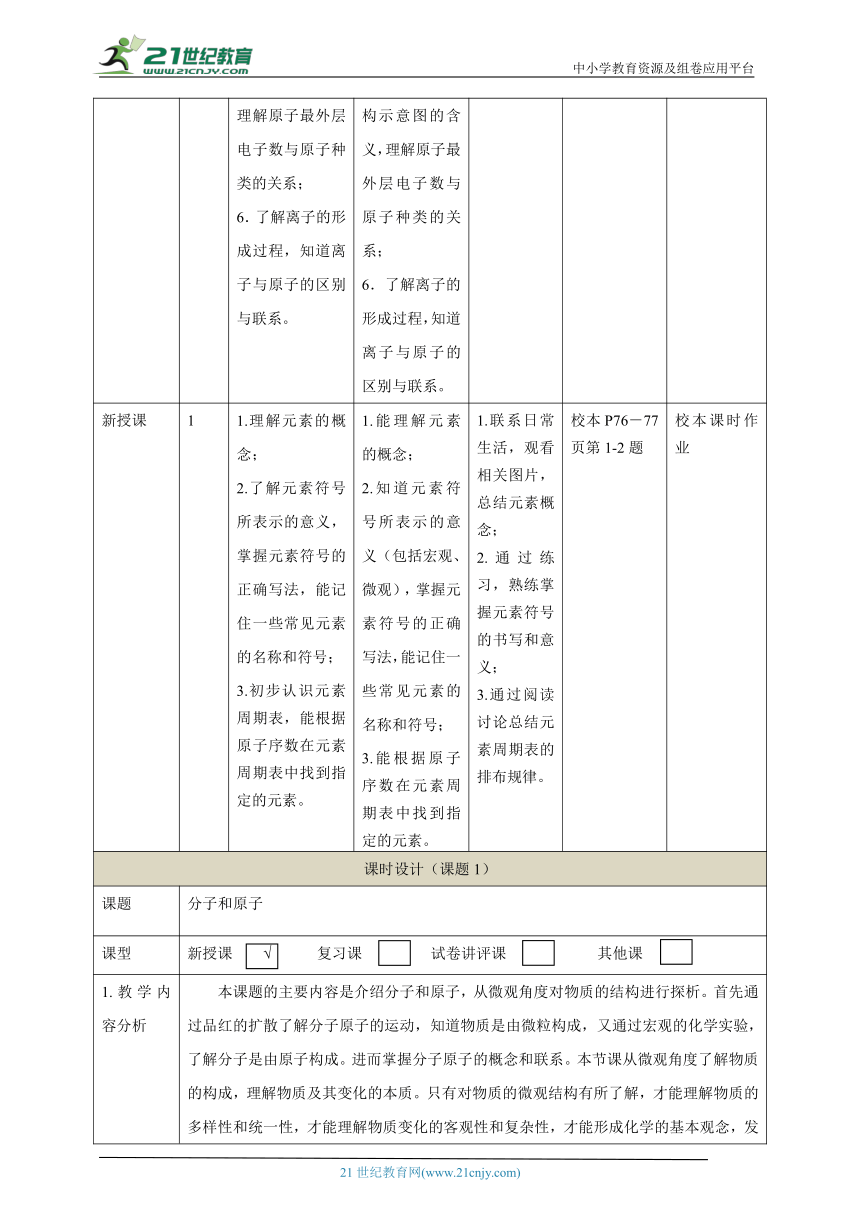

1.教学内容分析 本课题的主要内容是介绍分子和原子,从微观角度对物质的结构进行探析。首先通过品红的扩散了解分子原子的运动,知道物质是由微粒构成,又通过宏观的化学实验,了解分子是由原子构成。进而掌握分子原子的概念和联系。本节课从微观角度了解物质的构成,理解物质及其变化的本质。只有对物质的微观结构有所了解,才能理解物质的多样性和统一性,才能理解物质变化的客观性和复杂性,才能形成化学的基本观念,发展学生探究物质及其变化的兴趣,为化学学科的学习打造坚实的基础。

2.学习者分析 学生在此前的学习中,对于学习知识的掌握更多地依赖于形象思维,对于较为抽象的概念,不能准确理解和掌握。在前面的学习中,学生已经接触过分子和原子,但是对于分子原子的具体概念,并不清楚。九年级的学生应该初步以抽象思维对微观的化学世界进行探析。本节课将宏观与微观相联系,为以后的化学学习打下基础。

3.学习目标确定 1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;3.以分子为例,能用微观粒子运动的观点解释生产、生活中的一些常见现象;4.学会用分子、原子的观点解释纯净物和混合物、物理变化和化学变化;5.增强学生学习化学的兴趣,发展学生勤于思考,严谨认真的科学精神。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 1.认识物质是由微观粒子构成;

2.掌握分子、原子的性质;

3.掌握分子原子的区别和联系

4.用微观角度解释纯净物和混合物、物理变化和化学变化。

探究能力 1.能够认真仔细观察实验现象并思考;

2.分析不同物质的模型;

3.能够学会以微观角度解释物理变化和化学变化;

4.能够认真仔细观察实验现象并记录;

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次地观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论观察实验现象,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能认真观察实验思考并记录实验现象。3分:能观察实验并记录实验现象。但不够准确和详细。1分:不能观察实验思考并记录实验现象。

结果展示能力 5分:实验表述清晰完整,科学、客观、简洁。3分:表述观察实验完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述实验的结果和结论。

总分

5.学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课

【开场白】头发是我们非常熟悉的物质,如果将一根头发不断地剪短,剪短到人的眼睛无法直接分辨时会得到什么?【视频引入】走进头发的微观世界【过渡】刚才我们通过视频看到了头发在微观世界的样子,发现它并没有消失,而是分解成了更小的部分。其实,不仅仅是头发,所有的物质都是由更小的微观粒子构成的。【交流讨论】你知道如何解释以下现象?为什么蛋糕店的香气在门口就可以闻到?为什么酒香不怕巷子深?为什么我们能闻到食堂的饭菜香气?为什么湿的衣服经过晾晒就会变干?【过渡】当我们对身边的物质有了一些认识和经验后,会对它们性质和变化的根源心生好奇。世上万物由什么构成?这是人类自古以来不断探索的问题。科学家运用实验、推理、假说和模型等方法不断探索物质构成的奥秘,开启了通往微观世界的大门,逐步形成了用元素与原子、分子的观点认识物质组成与结构、性质与变化的思路和方法。这节课我们就从微观的角度去发现物质的奥秘。【板书】分子和原子 学生思考并回答。 利用视频直观展示头发的微观世界,视觉化地引导学生理解物质在微观层面的存在。

任务二:新课讲授:物质是由微观粒子构成

【演示实验】教师操作演示实验3-1向盛有水的小烧杯中加入少量品红,静置,观察现象。【提问】1.在静止的水中品红为什么会扩散呢?2.在热水中品红扩散快,为什么?【结论】物质是由微观粒子——分子、原子等粒子构成。【板书】一、物质由微观粒子构成:分子和原子【多媒体展示图片】微观粒子图片【过渡】接下来我们就来探究一下分子都有哪些性质。【板书】二、分子的性质【阅读】课本P57页。【提问】如果10亿人来数一滴水中的水分子,每人每分钟数100个,日夜不停地数,约需数多少年呢?【总结】一个水分子的质量约是3×10-26kg,一滴水(以20滴水为1mL计)中大约有1.67×1021个水分子。【板书】1.分子的质量和体积都很小【学生活动】思考:分析以下生活与实验现象,可以知道分子还有什么性质?【图片展示】花香在空气中扩散,湿衣服中的水在晾晒下的挥发,蔗糖在水中的溶解,品红在水中的扩散。【总结】微粒(分子)总是在不断地运动,下面我们通过实验验证。【演示实验】P58页探究实验,教师演示实验。(1)向盛有约20mL蒸馏水的小烧杯A中滴入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液的颜色。(2)从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色的变化。(3)另取一个小烧杯B,加入约5mL浓氨水。用一个大烧杯罩住烧杯A和烧杯B。观察现象。【结论】氨水中的氨分子不断扩散进入酚酞溶液中使其变红,说明分子在不断运动。【板书】2.分子在不断运动着【多媒体展示图片】气体可以压缩于钢瓶中;相同质量的水在气态液态固态状态下,所占的体积不同;3.物质的热胀冷缩;【提问】这是为什么?气态液态固态间隔都一样吗?【讲解】我们知道气体可压缩储存于钢瓶中,这是因为分子之间有间隔,在受压的情况下分子间的间隔减小,加压、降温可以使气体液化。相同质量的同种物质在固态、液态和气态时的体积不同,表明其分子间的间隔不同。而物体的热胀冷缩现象,则是因为物质分子间的间隔受热时增大,遇冷时缩小【板书】3. 分子之间有间隔 学生观察现象,记录并回答。学生阅读,并回答。需要3万多年。学生观察实验,分组讨论,思考,填写以下表格。实验编号现象分析123学生观看多媒体图片,思考并分析。分子之间有间隔。气体分子的间隔大于液体分子的间隔,液体分子的间隔大于固体分子的间隔。 学生观察仔细。对实验现象进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。让学生通过具体的数据感受分子的微小,从而理解分子用肉眼无法直接观察到的特性。设计实验通过氨水使酚酞溶液变红的现象,直观地展示分子的运动。实验过程中,学生通过观察、记录、分析实验现象,加深对分子运动特性的理解。

任务三:新课讲授:分子

【过渡】我们学习了分子的一些基本性质,那分子到底是什么呢?【板书】三、分子【多媒体视频】分子模型氧分子氨分子二氧化碳分子过氧化氢分子播放水蒸发的动画视频,从微观角度,看水分子的状态变化。【提问】在水蒸发的微观变化中,发生的是物理变化还是化学变化?【讲解】由分子构成的物质,发生物理变化时,分子本身不发生变化。【多媒体视频】观看过氧化氢分解生成水和氧气的微观动画视频。【提问】过氧化氢分解是物理变化还是化学变化?在这个过程中,过氧化氢分子有没有改变?过氧化氢的化学性质有没有改变?【讲解】由分子构成的物质在发生化学变化时,分子本身发生变化。【提问】过氧化氢分子变成水分子和氧分子之后还具有过氧化氢的化学性质吗?【讲解】在实验室用过氧化氢(H2O2)制取氧气(O2)时,过氧化氢分子就变成了水分子(H2O)和氧分子,水分子和氧分子是与过氧化氢不同的分子。氢气(H2)在氯气(Cl2)中燃烧时,分子和氯分子都发生了变化,生成了氯化氢分子(HC1),氢气和氯气的性质不再保持。可见,由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子。【板书】分子是保持物质化学性质的最小粒子【过渡】那我们如何从分子的观点来分析物理变化和化学变化?混合物和纯净物?【总结】微观解释:物理变化:分子本身不变,间隔改变;化学变化:分子本身改变,产生新分子。混合物:由不同种分子构成;纯净物:由同种分子构成。 学生观看并回答。物理变化。学生观看并回答。化学变化。改变了。学生思考并回答:不具有。 学生能认识常见的分子模型。进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。

任务四:新课讲授:原子

【过渡】化学变化的本质:分子分成原子,原子重新结合成新的分子。那原子又是什么呢?【板书】四、原子【展示图片】氧化汞分解示意图氯气和氢气反应示意图【提问】在以上变化中分子有没有变化?原子有没有变化?在化学变化中,发生变化的是分子还是原子?【总结】在化学变化中,分子可分,原子不可分。原子是化学变化中的最小粒子。【板书】原子是化学变化中的最小粒子。【提问】分子是由原子构成,那么所有的物质都是由分子构成的吗?【总结】分子和原子的区别:分子可分,原子不可分。联系:分子由原子构成,物质由分子构成,物质可由原子直接构成:金刚石、金属。 学生观看,思考并回答。发生了变化,原子没有发生变化。发生变化的是分子。学生思考并回答。不是。 学生能对分子和原子的区别和联系,进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。

任务五:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

板书设计课题1 分子和原子物质是由微观粒子构成的:分子和原子分子的性质:1.分子的质量和体积都很小2.分子在不断地运动着3.分子之间有间隔 三、分子:分子是保持物质化学性质的最小粒子 四、原子:原子是化学变化中的最小粒子。

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)在日常生活中,还有哪些事例可以说明物质是由分子或原子构成的?(3)原子不能再分,那原子是由什么构成的?(4)阅读教材P61~62页,科学史话,了解原子的猜想与证实。

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明实验演示帮助同学们更直观了解了化学实验的基本操作,以及切身感受到对物质的化学探究。播放微观角度化学反应的动画视频,使学生更身临其境地体会到化学变化中分子和原子的变化,进一步引导同学们进入化学的微观世界,从微观的角度认识物质由微粒(分子、原子)构成。

教学反思与改进本课题主要是介绍物质的构成、分子、原子的概念以及分子原子的区别和联系。旨在引导学生以微观的角度看待物理变化和化学变化。此间我采用大量事例,帮助学生理解相关概念。在演示实验时,规范实验操作,为学生做好榜样,学生初次认真观察实验,分析实验现象,并从现象中总结微观角度的现象本质。将宏观现象与微观解释结合。本课所选实例要尽可能符合分子原子特点,尽可能浅显易懂,避免学生因概念抽象,产生畏难心理。本课不足之处,未能将科学技术社会的分子探针,分享给学生,引导学生了解科学热点和前沿领域。总体来看,学生们对化学充满着好奇与兴趣,让学生真正地参与到了化学探究的过程当中。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第三单元 物质构成的奥秘

单元教学主题 物质构成的奥秘本章主要的化学概念:物质是由微观粒子构成;分子的性质;分子;原子;原子的构成;离子;离子符号;相对原子质量;元素;元素符号;元素周期表。 学科 初中化学 年级 九年级上

单元 第三单元 物质构成的奥秘 授课人 Xxx

单元内容 本单元教学内容:课题1 本课题的主要内容是介绍分子和原子,从微观角度对物质的结构进行探析。首先通过品红的扩散了解分子原子的运动,知道物质是由微粒构成,又通过宏观的化学实验,了解分子是由原子构成。进而掌握分子原子的概念和联系。本节课从微观角度了解物质的构成,理解物质及其变化的本质。只有对物质的微观结构有所了解,才能理解物质的多样性和统一性,才能理解物质变化的客观性和复杂性,才能形成化学的基本观念,发展学生探究物质及其变化的兴趣,为化学学科的学习打造坚实的基础。课题2 本课题的主要内容是讲解化学变化中最小粒子---原子的内部结构。通过动画和图片展示原子的内部构成、核外电子排布、原子得失核外电子形成离子以及相对原子质量等。通过分析,层层递进,引入化学学习中的重要工具:相对原子质量。本课题主要用构建和利用模型的方法,将微观的世界呈现出来,以客观事实为依据,通过类比、简5华和抽象等方法突出原型的主要特征。本节课主要引导学生充分体验科学研究过程中的实验、假说、模型、推证等科学方法的重要作用和质疑、反思、严谨等科学态度的重要作用。课题3 本课题通过介绍元素的元素符号的书写和含义,元素周期表,了解化学元素的种类,了解在化学的世界中,如何用化学元素符号表示物质。元素在整个化学学习的过程中占据最基础最全面的位置。正确理解这些基本概念是学习其他知识板块的重要基础。以此来培养学生将宏观辨识与微观探析相结合的思维能力,增强学生的微观想象力和对化学物质表达的准确性。本单元内容的逻辑结构:本单元先从宏观的实验现象介绍分子的运动,再通过进一步讲解分子是由原子构成的,以此构建一个微观的化学世界,引导学生从微观的角度认识物质及变化的本质。再进行原子内部构成的讲解,以构建模型的方式来呈现原子的特征。以核外电子的得失,讲述离子的概念以及离子符号。以元素的讲解为载体,完整地呈现化学的微观世界。本单元的概念性内容较多,以合理的逻辑顺序将微观与宏观相连,帮助学生走在化学的世界里以微观角度探究物质的本质。本单元内容可开发的教学活动与资源:本单元通过实验探究来展示分子的运动,引入物质的微粒概念。通过多媒体的动画演示,展现分子和原子的关系,认识到原子是化学变化中的最小粒子,图片展示原子结构,以更加直观和立体的方式,引导学生认识原子,进而了解离子的形成。通过日常生活的常见例子,了解化学元素对我们的重要作用,了解化学物质的多样性,帮助学生更加全面地认识化学世界,走进化学世界。本单元教学重点:分子、原子的概念与联系;原子的构成、相对原子质量;离子及其符号;原子结构示意图;元素的概念;元素、物质、分子、原子、离子的关系。本单元教学难点:从微观角度解释生活现象;理解化学变化的实质;原子核外电子的排布规律;核电荷数、质子数、核外电子数的关系;元素概念的理解。

单元学情 本单元有较多概念性的知识,这个知识是学生今后开展化学学习的理论基础。学生掌握知识主要是通过形象思维。本单元将以围观的角度引导学生进入化学世界,实现宏观辨识与微观探析的融合,锻炼和培养学生抽象思维,逻辑思考能力。以宏观角度理解微观概念,初步建立微观世界,并能以微观角度解释日常生活中的实例,本单元应选用一些具有代表性的宏观实验与例子帮助学生更好地理解分子、原子、粒子等微观概念。了解物质的组成与结构,探索物质构成的奥秘。

单元目标 1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;3.以分子为例,能用微观粒子运动的观点解释生产、生活中的一些常见现象;4.知道并能说出原子的构成;5.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系;6.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表。7.知道原子核外电子排布和原子结构示意图;8.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系;9.理解元素的概念;10.了解元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;11.初步认识元素周期表,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。

达成评价

知识评价 节名 基础知识点 学习情况自评

很好 一般 不好

课题1 分子和原子 1.了解物质是由微观粒子构成;2.掌握分子、原子的性质;3.掌握分子原子的区别和联系

课题2 原子的构成 1.掌握原子的构成2.掌握原子的核外电子排布以及原子结构示意图3.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系4.掌握相对原子质量

课题3 元素 1.理解元素的概念2.了解元素与原子、物质的组成关系;3.掌握元素符号;4.理解元素周期表;

单元实施

课型安排 课时设置 课时目标 达成评价 任务活动 当堂检测 课时作业

新授课 1 1.认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道微粒(分子)的基本性质;3.分子的概念;4.原子的概念; 1.能够认识物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道微粒(分子)的基本性质;3.通过观察和分析不同物质的模型,初步认识分子是由原子构成的;4.学会用分子、原子的观点解释物理变化和化学变化。 1.观看品红扩散实验2.分子运动实验探究3.观看微观角度:水蒸发、过氧化氢分解动画。4.分组讨论,分析微观角度解释物理变化和化学变化。 校本P63页第1、2题 校本课时作业

新授课 2 1.知道原子的构成;2.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系;3.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表;4.知道原子核外电子排布;5.了解原子结构示意图的含义,理解原子最外层电子数与原子种类的关系;6.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系。 1.知道并能说出原子的构成;2.知道核电荷数、质子数、核外电子数的关系并会计算;3.知道相对原子质量的含义,并理解相对原子质量表并会计算;4.知道原子核外电子排布;5.了解原子结构示意图的含义,理解原子最外层电子数与原子种类的关系;6.了解离子的形成过程,知道离子与原子的区别与联系。 观看原子构成和原子核外电子运动动画;通过观察总结核电荷数、质子数、核外电子数的关系;分组讨论原子核外电子排布并总结规律。观看原子结构示意图表,总结相关规律。 校本P70页第1题、P71页第2、3题 校本课时作业

新授课 1 1.理解元素的概念;2.了解元素符号所表示的意义,掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;3.初步认识元素周期表,能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。 1.能理解元素的概念;2.知道元素符号所表示的意义(包括宏观、微观),掌握元素符号的正确写法,能记住一些常见元素的名称和符号;3.能根据原子序数在元素周期表中找到指定的元素。 1.联系日常生活,观看相关图片,总结元素概念;2.通过练习,熟练掌握元素符号的书写和意义;3.通过阅读讨论总结元素周期表的 排布规律。 校本P76-77页第1-2题 校本课时作业

课时设计(课题1)

课题 分子和原子

课型 新授课 √ 复习课 试卷讲评课 其他课

1.教学内容分析 本课题的主要内容是介绍分子和原子,从微观角度对物质的结构进行探析。首先通过品红的扩散了解分子原子的运动,知道物质是由微粒构成,又通过宏观的化学实验,了解分子是由原子构成。进而掌握分子原子的概念和联系。本节课从微观角度了解物质的构成,理解物质及其变化的本质。只有对物质的微观结构有所了解,才能理解物质的多样性和统一性,才能理解物质变化的客观性和复杂性,才能形成化学的基本观念,发展学生探究物质及其变化的兴趣,为化学学科的学习打造坚实的基础。

2.学习者分析 学生在此前的学习中,对于学习知识的掌握更多地依赖于形象思维,对于较为抽象的概念,不能准确理解和掌握。在前面的学习中,学生已经接触过分子和原子,但是对于分子原子的具体概念,并不清楚。九年级的学生应该初步以抽象思维对微观的化学世界进行探析。本节课将宏观与微观相联系,为以后的化学学习打下基础。

3.学习目标确定 1.了解物质是由分子、原子等微观粒子构成的;2.知道分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;3.以分子为例,能用微观粒子运动的观点解释生产、生活中的一些常见现象;4.学会用分子、原子的观点解释纯净物和混合物、物理变化和化学变化;5.增强学生学习化学的兴趣,发展学生勤于思考,严谨认真的科学精神。

4.学习评价设计 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

化学知识 1.认识物质是由微观粒子构成;

2.掌握分子、原子的性质;

3.掌握分子原子的区别和联系

4.用微观角度解释纯净物和混合物、物理变化和化学变化。

探究能力 1.能够认真仔细观察实验现象并思考;

2.分析不同物质的模型;

3.能够学会以微观角度解释物理变化和化学变化;

4.能够认真仔细观察实验现象并记录;

科学态度 1.保持并发展对化学的研究的兴趣,愿意分享和交流。

2.保持对身边化学的研究和学习,愿意更深层次地观察和了解。

3.保持团结协作,科学严谨的精神,愿意实事求是追求化学真理。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工讨论观察实验现象,积极参与,各抒己见。3分:小组分工不够明确,各抒己见,但不能整合观点。1分:各自独立,不能完成任务

实施能力 5分:能认真观察实验思考并记录实验现象。3分:能观察实验并记录实验现象。但不够准确和详细。1分:不能观察实验思考并记录实验现象。

结果展示能力 5分:实验表述清晰完整,科学、客观、简洁。3分:表述观察实验完整度和清晰度一般。1分:不能有效表述实验的结果和结论。

总分

5.学习活动设计

教师活动 学生活动 学习评价

任务一:导入新课

【开场白】头发是我们非常熟悉的物质,如果将一根头发不断地剪短,剪短到人的眼睛无法直接分辨时会得到什么?【视频引入】走进头发的微观世界【过渡】刚才我们通过视频看到了头发在微观世界的样子,发现它并没有消失,而是分解成了更小的部分。其实,不仅仅是头发,所有的物质都是由更小的微观粒子构成的。【交流讨论】你知道如何解释以下现象?为什么蛋糕店的香气在门口就可以闻到?为什么酒香不怕巷子深?为什么我们能闻到食堂的饭菜香气?为什么湿的衣服经过晾晒就会变干?【过渡】当我们对身边的物质有了一些认识和经验后,会对它们性质和变化的根源心生好奇。世上万物由什么构成?这是人类自古以来不断探索的问题。科学家运用实验、推理、假说和模型等方法不断探索物质构成的奥秘,开启了通往微观世界的大门,逐步形成了用元素与原子、分子的观点认识物质组成与结构、性质与变化的思路和方法。这节课我们就从微观的角度去发现物质的奥秘。【板书】分子和原子 学生思考并回答。 利用视频直观展示头发的微观世界,视觉化地引导学生理解物质在微观层面的存在。

任务二:新课讲授:物质是由微观粒子构成

【演示实验】教师操作演示实验3-1向盛有水的小烧杯中加入少量品红,静置,观察现象。【提问】1.在静止的水中品红为什么会扩散呢?2.在热水中品红扩散快,为什么?【结论】物质是由微观粒子——分子、原子等粒子构成。【板书】一、物质由微观粒子构成:分子和原子【多媒体展示图片】微观粒子图片【过渡】接下来我们就来探究一下分子都有哪些性质。【板书】二、分子的性质【阅读】课本P57页。【提问】如果10亿人来数一滴水中的水分子,每人每分钟数100个,日夜不停地数,约需数多少年呢?【总结】一个水分子的质量约是3×10-26kg,一滴水(以20滴水为1mL计)中大约有1.67×1021个水分子。【板书】1.分子的质量和体积都很小【学生活动】思考:分析以下生活与实验现象,可以知道分子还有什么性质?【图片展示】花香在空气中扩散,湿衣服中的水在晾晒下的挥发,蔗糖在水中的溶解,品红在水中的扩散。【总结】微粒(分子)总是在不断地运动,下面我们通过实验验证。【演示实验】P58页探究实验,教师演示实验。(1)向盛有约20mL蒸馏水的小烧杯A中滴入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液的颜色。(2)从烧杯A中取少量溶液置于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察溶液颜色的变化。(3)另取一个小烧杯B,加入约5mL浓氨水。用一个大烧杯罩住烧杯A和烧杯B。观察现象。【结论】氨水中的氨分子不断扩散进入酚酞溶液中使其变红,说明分子在不断运动。【板书】2.分子在不断运动着【多媒体展示图片】气体可以压缩于钢瓶中;相同质量的水在气态液态固态状态下,所占的体积不同;3.物质的热胀冷缩;【提问】这是为什么?气态液态固态间隔都一样吗?【讲解】我们知道气体可压缩储存于钢瓶中,这是因为分子之间有间隔,在受压的情况下分子间的间隔减小,加压、降温可以使气体液化。相同质量的同种物质在固态、液态和气态时的体积不同,表明其分子间的间隔不同。而物体的热胀冷缩现象,则是因为物质分子间的间隔受热时增大,遇冷时缩小【板书】3. 分子之间有间隔 学生观察现象,记录并回答。学生阅读,并回答。需要3万多年。学生观察实验,分组讨论,思考,填写以下表格。实验编号现象分析123学生观看多媒体图片,思考并分析。分子之间有间隔。气体分子的间隔大于液体分子的间隔,液体分子的间隔大于固体分子的间隔。 学生观察仔细。对实验现象进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。让学生通过具体的数据感受分子的微小,从而理解分子用肉眼无法直接观察到的特性。设计实验通过氨水使酚酞溶液变红的现象,直观地展示分子的运动。实验过程中,学生通过观察、记录、分析实验现象,加深对分子运动特性的理解。

任务三:新课讲授:分子

【过渡】我们学习了分子的一些基本性质,那分子到底是什么呢?【板书】三、分子【多媒体视频】分子模型氧分子氨分子二氧化碳分子过氧化氢分子播放水蒸发的动画视频,从微观角度,看水分子的状态变化。【提问】在水蒸发的微观变化中,发生的是物理变化还是化学变化?【讲解】由分子构成的物质,发生物理变化时,分子本身不发生变化。【多媒体视频】观看过氧化氢分解生成水和氧气的微观动画视频。【提问】过氧化氢分解是物理变化还是化学变化?在这个过程中,过氧化氢分子有没有改变?过氧化氢的化学性质有没有改变?【讲解】由分子构成的物质在发生化学变化时,分子本身发生变化。【提问】过氧化氢分子变成水分子和氧分子之后还具有过氧化氢的化学性质吗?【讲解】在实验室用过氧化氢(H2O2)制取氧气(O2)时,过氧化氢分子就变成了水分子(H2O)和氧分子,水分子和氧分子是与过氧化氢不同的分子。氢气(H2)在氯气(Cl2)中燃烧时,分子和氯分子都发生了变化,生成了氯化氢分子(HC1),氢气和氯气的性质不再保持。可见,由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子。【板书】分子是保持物质化学性质的最小粒子【过渡】那我们如何从分子的观点来分析物理变化和化学变化?混合物和纯净物?【总结】微观解释:物理变化:分子本身不变,间隔改变;化学变化:分子本身改变,产生新分子。混合物:由不同种分子构成;纯净物:由同种分子构成。 学生观看并回答。物理变化。学生观看并回答。化学变化。改变了。学生思考并回答:不具有。 学生能认识常见的分子模型。进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。

任务四:新课讲授:原子

【过渡】化学变化的本质:分子分成原子,原子重新结合成新的分子。那原子又是什么呢?【板书】四、原子【展示图片】氧化汞分解示意图氯气和氢气反应示意图【提问】在以上变化中分子有没有变化?原子有没有变化?在化学变化中,发生变化的是分子还是原子?【总结】在化学变化中,分子可分,原子不可分。原子是化学变化中的最小粒子。【板书】原子是化学变化中的最小粒子。【提问】分子是由原子构成,那么所有的物质都是由分子构成的吗?【总结】分子和原子的区别:分子可分,原子不可分。联系:分子由原子构成,物质由分子构成,物质可由原子直接构成:金刚石、金属。 学生观看,思考并回答。发生了变化,原子没有发生变化。发生变化的是分子。学生思考并回答。不是。 学生能对分子和原子的区别和联系,进行分析,归纳、交流。展示时:思维清晰,表述准确。

任务五:课堂小结,随堂反馈

【提问】学完本课题,你收获……【反馈练习】校本 根据板书,小结本节课所学内容 课堂延伸 巩固所学

板书设计课题1 分子和原子物质是由微观粒子构成的:分子和原子分子的性质:1.分子的质量和体积都很小2.分子在不断地运动着3.分子之间有间隔 三、分子:分子是保持物质化学性质的最小粒子 四、原子:原子是化学变化中的最小粒子。

7.作业与拓展学习设计 (1)校本课时作业(2)在日常生活中,还有哪些事例可以说明物质是由分子或原子构成的?(3)原子不能再分,那原子是由什么构成的?(4)阅读教材P61~62页,科学史话,了解原子的猜想与证实。

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明实验演示帮助同学们更直观了解了化学实验的基本操作,以及切身感受到对物质的化学探究。播放微观角度化学反应的动画视频,使学生更身临其境地体会到化学变化中分子和原子的变化,进一步引导同学们进入化学的微观世界,从微观的角度认识物质由微粒(分子、原子)构成。

教学反思与改进本课题主要是介绍物质的构成、分子、原子的概念以及分子原子的区别和联系。旨在引导学生以微观的角度看待物理变化和化学变化。此间我采用大量事例,帮助学生理解相关概念。在演示实验时,规范实验操作,为学生做好榜样,学生初次认真观察实验,分析实验现象,并从现象中总结微观角度的现象本质。将宏观现象与微观解释结合。本课所选实例要尽可能符合分子原子特点,尽可能浅显易懂,避免学生因概念抽象,产生畏难心理。本课不足之处,未能将科学技术社会的分子探针,分享给学生,引导学生了解科学热点和前沿领域。总体来看,学生们对化学充满着好奇与兴趣,让学生真正地参与到了化学探究的过程当中。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录