【新教材】商务星球版地理七年级上册2.3地球的公转(教学课件)

文档属性

| 名称 | 【新教材】商务星球版地理七年级上册2.3地球的公转(教学课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 52.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-23 15:42:37 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第二章 地球的运动极其影响

第三节 地球的公转

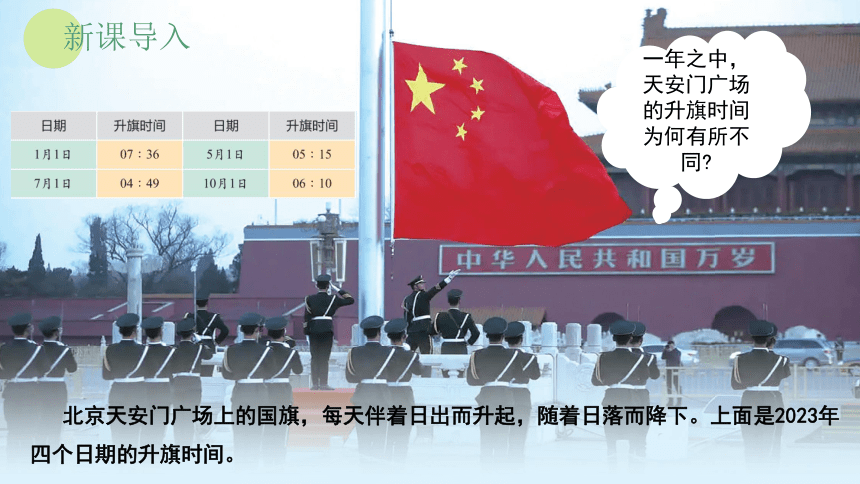

北京天安门广场上的国旗,每天伴着日出而升起,随着日落而降下。上面是2023年四个日期的升旗时间。

新课导入

一年之中,天安门广场的升旗时间 为何有所不同

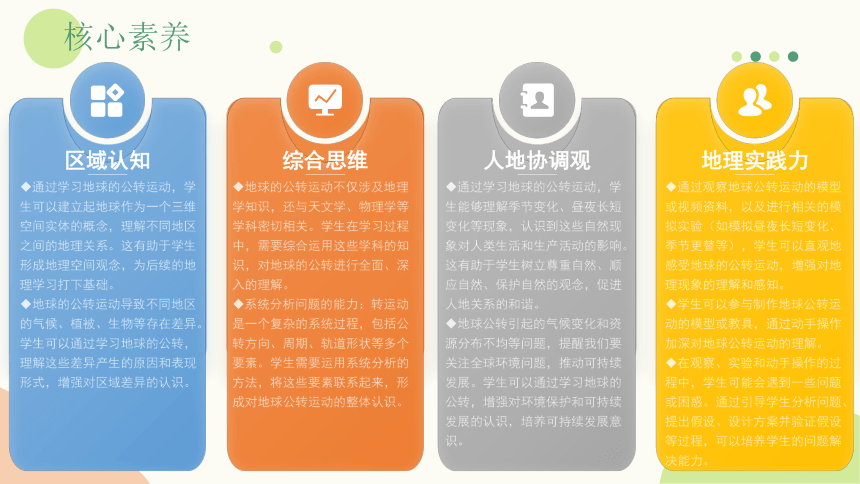

核心素养

通过观察地球公转运动的模型或视频资料,以及进行相关的模拟实验(如模拟昼夜长短变化、季节更替等),学生可以直观地感受地球的公转运动,增强对地理现象的理解和感知。

学生可以参与制作地球公转运动的模型或教具,通过动手操作加深对地球公转运动的理解。

在观察、实验和动手操作的过程中,学生可能会遇到一些问题或困惑。通过引导学生分析问题、提出假设、设计方案并验证假设等过程,可以培养学生的问题解决能力。

地理实践力

地球的公转运动不仅涉及地理学知识,还与天文学、物理学等学科密切相关。学生在学习过程中,需要综合运用这些学科的知识,对地球的公转进行全面、深入的理解。

系统分析问题的能力:转运动是一个复杂的系统过程,包括公转方向、周期、轨道形状等多个要素。学生需要运用系统分析的方法,将这些要素联系起来,形成对地球公转运动的整体认识。

综合思维

通过学习地球的公转运动,学生能够理解季节变化、昼夜长短变化等现象,认识到这些自然现象对人类生活和生产活动的影响。这有助于学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的观念,促进人地关系的和谐。

地球公转引起的气候变化和资源分布不均等问题,提醒我们要关注全球环境问题,推动可持续发展。学生可以通过学习地球的公转,增强对环境保护和可持续发展的认识,培养可持续发展意识。

人地协调观

通过学习地球的公转运动,学生可以建立起地球作为一个三维空间实体的概念,理解不同地区之间的地理关系。这有助于学生形成地理空间观念,为后续的地理学习打下基础。

地球的公转运动导致不同地区的气候、植被、生物等存在差异。学生可以通过学习地球的公转,理解这些差异产生的原因和表现形式,增强对区域差异的认识。

区域认知

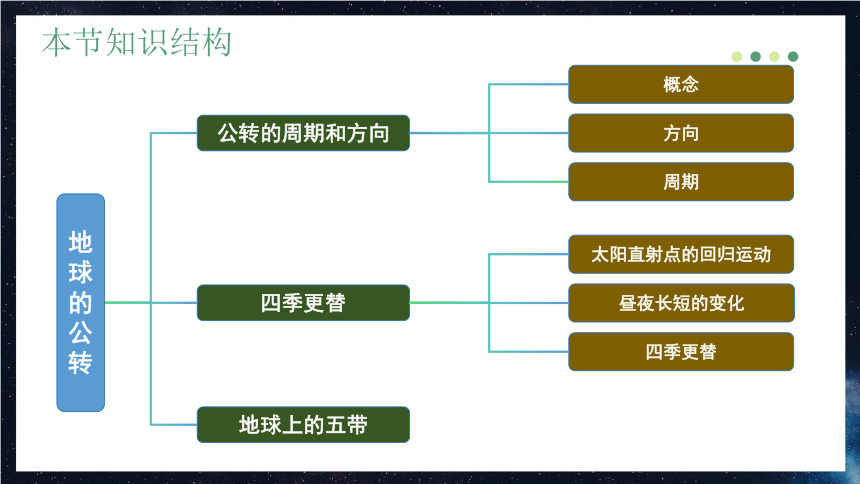

本节知识结构

公转的周期和方向

概念

方向

周期

四季更替

地球上的五带

太阳直射点的回归运动

昼夜长短的变化

四季更替

地球的公转

01.

公转的方向和周期

02.

四季更替

03.

地球上的五带

公转的方向和周期

第 一 部 分

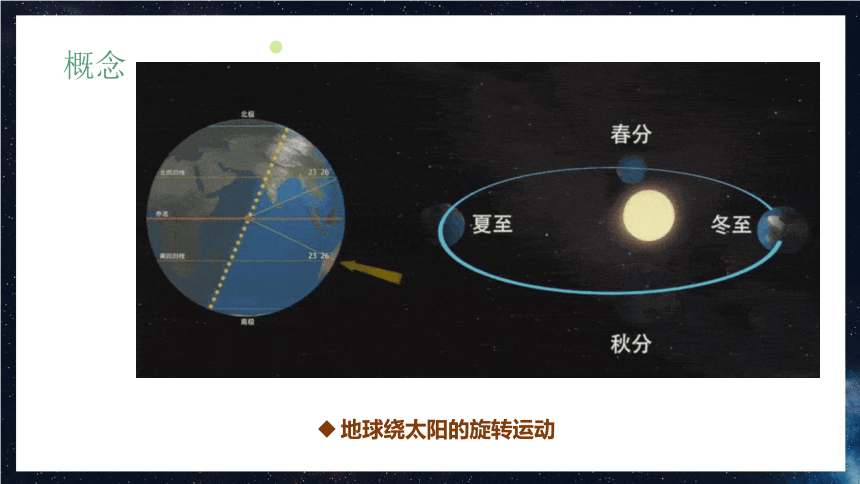

概念

地球绕太阳的旋转运动

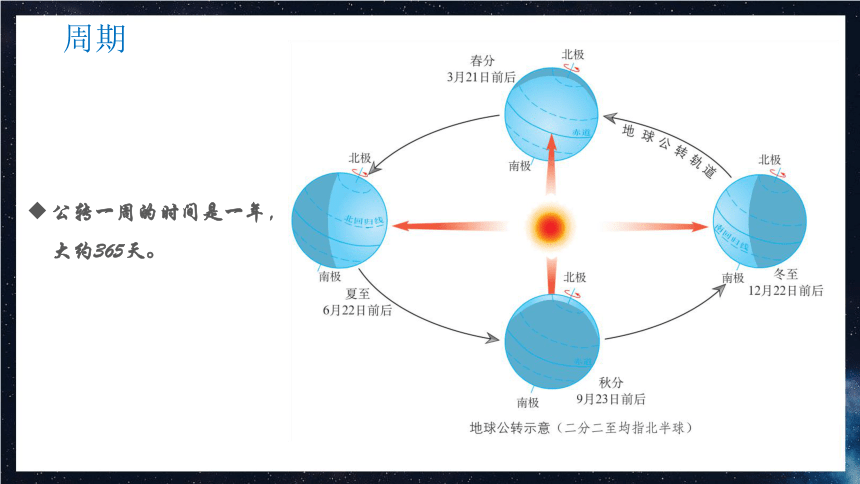

方向

公转方向——自西向东

周期

公转一周的时间是一年,大约365天。

公转的重要特征

地球总是斜着身子围绕太阳公转,而且地轴的倾斜方向保持不变,其北端始终指向北极星附近。地轴与地球公转轨道平面(黄道平面)约成66.5°的夹角

公转的重要特征

地球总是斜着身子围绕太阳公转,而且地轴的倾斜方向保持不变,其北端始终指向北极星附近。地轴与地球公转轨道平面(黄道平面)约成66.5°的夹角

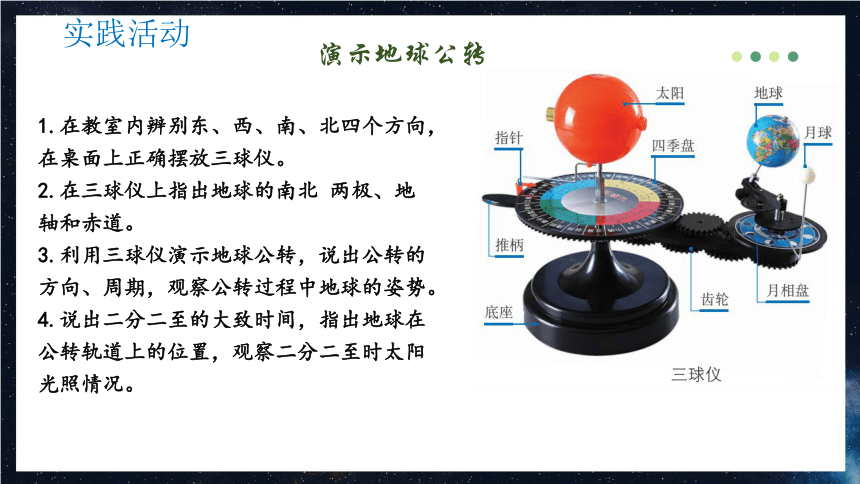

演示地球公转

实践活动

1.在教室内辨别东、西、南、北四个方向,在桌面上正确摆放三球仪。

2.在三球仪上指出地球的南北 两极、地轴和赤道。

3.利用三球仪演示地球公转,说出公转的方向、周期,观察公转过程中地球的姿势。

4.说出二分二至的大致时间,指出地球在公转轨道上的位置,观察二分二至时太阳光照情况。

昼夜更替

第 二 部 分

太阳直射点的位置移动

太阳直射赤道

太阳直射北回归线

太阳直射南回归线

太阳直射赤道

太阳直射点的位置移动

23°26′N

0°

23°26′S

春分日(3月21日前后)

夏至日(3月21日前后)

秋分日(9月23日前后)

冬至日(12月22日前后)

春分日(3月21日前后)是,太阳直射点在赤道上,之后太阳直射点向北移,移至23°26′N时为夏至日(6月21日前后),然后太阳直射点又向南移,移至赤道时为秋分日(9月23日前后),再向南移至23°26′S时为冬至日(12月22日前后)。之后太阳直射点再一次向北移动,周而复始。

太阳直射点的位置移动

23°26′N

0°

23°26′S

春分日(3月21日前后)

夏至日(3月21日前后)

秋分日(9月23日前后)

冬至日(12月22日前后)

太阳直射最北的位置

太阳直射最南的位置

太阳直射点在23°26′N和23°26′S之间来回移动,这样23°26′N和23°26′S就成了太阳垂直照射位置“回归”的界线,所以把它们称为回归线。

春分日(3月21日前后)

昼夜长短变化

极昼和极夜是南北极及其附近地区的一种自然现象。一天24小时都是白天,称为极昼;一天24小时都是黑夜,称为极夜。66°34′S、66°34′N是出现极昼、极夜现象的最低纬度,所以把这两条纬线称为极圈,66°34′S成为南极圈,66°34′N称为北极圈。

0°

66°34′S

66°34′N

90°N

90°S

北极

南极

南极圈

北极圈

赤道

昼夜长短变化

全球昼夜等长

全球昼夜等长

太阳直射北回归线时,北半球昼最长,夜最短

太阳直射南回归线时,北半球昼最短,夜最长

地球公转示意(图中二分二至日均指北半球而言)

昼夜长短变化

地球公转示意(图中二分二至日均指北半球而言)

春分

春分→夏至

全球昼夜等长

北半球昼长夜短,昼变长,夜变短,北极地区极昼范围扩大

夏至

北半球昼最长,夜最短,北极圈及其以北地区出现极昼现象

夏至→秋分

北半球昼长夜短,昼变短,夜变长,北极地区极昼范围缩小

秋分

全球昼夜等长

秋分→冬至

北半球昼短夜长,昼变短,夜变长,北极地区极夜范围扩大

冬至

北半球昼最短,夜最长,北极圈及其以北地区出现极夜现象

冬至→春分

北半球昼短夜长,昼变长,夜变短,北极地区极夜范围缩小大

春分→夏至→秋分(北半球夏半年),北半球昼长夜短;秋分→冬至→春分(北半球冬半年),北半球昼短夜长

冬至→春分→夏至,北半球昼变长,夜变短;夏至→秋分→冬至北半球昼变短,也边长

知识拓展

昼夜长短十字诀

“点北北昼长,点南南昼长。”

太阳直射点在北半球,北半球昼长夜短,且越往北昼夜长,直至出现极昼;太阳直射点向北移动的过程,就是北半球白昼变长的过程。

太阳直射点在南半球,南半球昼长夜短,且越往南昼夜长,直至出现极昼;太阳直射点向南移动的过程,就是南半球白昼变长的过程。

四季更替(以北半球为例)

夏至(6月22日前后),太阳 光直射北回归线(北纬23.5°),北半球白昼时间 长,获得的热量多,夏至前后的一段时间为夏季。

四季更替(以北半球为例)

冬至(12月22日前后),太阳光直射南回归线(南纬23.5°),北半球白昼时间短,获得的热量少,冬 至前后的一段时间为冬季。

四季更替(以北半球为例)

春分(3月21日前后)和 秋分(9月23日前后)太阳光直射赤道,全球昼夜等 长,南北半球获得的热量适中,比夏季少,比冬季多。春分前后的一段时间就成为春季;秋分前后的 一段时间就成为秋季。

四季划分(以北半球为例)

春季

夏季

秋季

冬季

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

冬至

春分

夏至

秋分

夏至日前后的6、7、8月三个月,正午太阳高大,白昼时间长,地面获得的太阳光热较多,形成夏季。

冬至日前后的12、1、2月三个月,正午太阳高小,白昼时间短,地面获得的太阳光热较少,形成冬季。

春分日前后的3、4、5月三个月和秋分日前后的9、10、11月三个月,地面获得的太阳光热比夏季少,比冬季多,分别形成春季和秋季。

南半球季节与北半球相反。当北半球是冬季时,南半球是夏季;当北半球是春季时,南半球是秋季。

读图填写表格

知识拓展

正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。太阳直射点上,太阳高度最大,为90°。

正午太阳高度:一天中正午时的太阳高度为正午太阳高度,是一天中最大的太阳高度。

知识拓展

正午太阳高度的变化

南

北

冬季,我家的阳光怎么少了呢?

一年中由于太阳高度不同,北半球楼房的影子长短不同,冬季时太阳高度小,楼房的的影子长,同时南侧的楼房比北侧的高,因此挡住了北侧楼房的阳光。

知识拓展

正午太阳高度的变化

正午太阳光照示意图(图中二分二至日均指北半球而言)

变化规律

季节变化:一年中,正午太阳高度冬季小,夏季大。

春、秋分日,正午太阳高度从赤道向南北两侧减小

夏至日,正午太阳高度从北回归线向南北两侧减小

冬至日,正午太阳高度从南回归线向南北两侧减小

知识拓展

正午太阳高度的变化

西

日落

东

日出

一天中不同时间,各地太阳高度的变化是由地球自转引起的;

一年中,各地正午太阳高度的变化是由地球公转引起的。

地球上的五带

第 三 部 分

五带的划分

一年之中,不同纬度地带获得太阳光热有多有少,冷热就有差别。

有极昼极夜

有极昼极夜

有太阳直射

无太阳直射

无太阳直射

无极昼极夜

少

少

多

终年寒冷

四季分明

终年炎热

四季分明

终年寒冷

太阳照射情况

获得太阳光热的差异

冷热差别

划分依据:人们根据各地获得太阳光热的多少,把地球表面划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

五带的对比

这里是寒带地区,有 极昼或极夜现象,地面获 得的热量最少,气候终年寒冷。

五带的对比

这里是温带地区,地面获得的太阳光热比热带少,比寒带多,四季变化比较明显。

五带的对比

这里是热带地区,有直射现象,地面获得的热量最多,气候终年炎热。

五带的对比

五带 范围 气候特点 太阳直射现象 极昼极夜现象

热带 南北回归线之间 终年炎热 有 无

温带 北温带 北回归线与北极圈之间 四季变化比较明显 无 南温带 南回归线与南极圈之间 寒带 北寒带 北极圈以北 终年寒冷 有

南寒带 南极圈以南

知识拓展

地球五带与低、中、高纬度地区范围的比较

热带 0°—23°26′ 低纬度地区 0°—30°

温带 23°26′—66°34′ 中纬度地区 30°—60°

寒带 66°34′—90° 高纬度地区 60°—90°

温馨提示:热带都属于低纬度地区;中纬度地区都属于温带;寒带都属于高纬度地区。

课堂小结

能力提升:学会运用地球仪演示地球的公转,说出地球公转的方向、周期、绕转中心,并能够解释其所产生的季节变换与热量差异现象。能够结合当地季节变换、昼夜长短变化等实例,说明其与地球公转的关系;能够利用地球上的五带图说出五带划分的界线,并能够举例说明各带的特点。

课堂小练

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

1.2024年元旦期间,地球运行至图中的( )

A.①和②之间 B.②和③之间

C.③和④之间 D.④和①之间

解析:2024年元旦是1月1日,这天在北半球冬至日④(12月22日前后)到春分日①(3月21日前后)之间,此期间地球运行至图中的④和①之间。故选D。

C

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

2.2024年元旦期间,我们的祖国——中国的昼夜长短情况是( )

A.昼短夜长 B.昼长夜短

C.昼夜等长 D.出现极夜现象

解析:我国位于北半球,此时北半球昼短夜长。故选A。

A

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

3.全球昼夜等长的时刻,地球运行至图中的( )

A.①或② B.②或③

C.①或③ D.③或④

解析:春分日和秋分日太阳直射赤道,全球昼夜等长,地球运行至图中的①或③位置。故选C。

C

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

4.最早迎来该年第一缕阳光的是( )

A.抚远 B.北京

C.台州 D.海马滩

解析:抚远迎来第一缕阳光的时间是6:52,北京迎来第一缕阳光的时间是7:36,台州迎来第一缕阳光的时间是6:45,海马滩迎来第一缕阳光的时间是6:27,所以最早迎来该年第一缕阳光的是海马滩。故选D。

D

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

5.以下与1月1日最接近的节气是( )

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

解析:北半球春分日为3月21日前后,夏至日为6月21日前后,秋分日为9月23日前后,冬至日为12月22日前后,故与1月1日最接近的节气是冬至。故选D。

D

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

6.1月1日北京的昼夜长短情况为( )

A.极昼 B.昼长夜短

C.昼短夜长 D.昼夜平分

解析:1月1日太阳直射点位于南半球,北京处于北半球的北温带,昼短夜长。故选C。

C

第二章 地球的运动极其影响

第三节 地球的公转

北京天安门广场上的国旗,每天伴着日出而升起,随着日落而降下。上面是2023年四个日期的升旗时间。

新课导入

一年之中,天安门广场的升旗时间 为何有所不同

核心素养

通过观察地球公转运动的模型或视频资料,以及进行相关的模拟实验(如模拟昼夜长短变化、季节更替等),学生可以直观地感受地球的公转运动,增强对地理现象的理解和感知。

学生可以参与制作地球公转运动的模型或教具,通过动手操作加深对地球公转运动的理解。

在观察、实验和动手操作的过程中,学生可能会遇到一些问题或困惑。通过引导学生分析问题、提出假设、设计方案并验证假设等过程,可以培养学生的问题解决能力。

地理实践力

地球的公转运动不仅涉及地理学知识,还与天文学、物理学等学科密切相关。学生在学习过程中,需要综合运用这些学科的知识,对地球的公转进行全面、深入的理解。

系统分析问题的能力:转运动是一个复杂的系统过程,包括公转方向、周期、轨道形状等多个要素。学生需要运用系统分析的方法,将这些要素联系起来,形成对地球公转运动的整体认识。

综合思维

通过学习地球的公转运动,学生能够理解季节变化、昼夜长短变化等现象,认识到这些自然现象对人类生活和生产活动的影响。这有助于学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的观念,促进人地关系的和谐。

地球公转引起的气候变化和资源分布不均等问题,提醒我们要关注全球环境问题,推动可持续发展。学生可以通过学习地球的公转,增强对环境保护和可持续发展的认识,培养可持续发展意识。

人地协调观

通过学习地球的公转运动,学生可以建立起地球作为一个三维空间实体的概念,理解不同地区之间的地理关系。这有助于学生形成地理空间观念,为后续的地理学习打下基础。

地球的公转运动导致不同地区的气候、植被、生物等存在差异。学生可以通过学习地球的公转,理解这些差异产生的原因和表现形式,增强对区域差异的认识。

区域认知

本节知识结构

公转的周期和方向

概念

方向

周期

四季更替

地球上的五带

太阳直射点的回归运动

昼夜长短的变化

四季更替

地球的公转

01.

公转的方向和周期

02.

四季更替

03.

地球上的五带

公转的方向和周期

第 一 部 分

概念

地球绕太阳的旋转运动

方向

公转方向——自西向东

周期

公转一周的时间是一年,大约365天。

公转的重要特征

地球总是斜着身子围绕太阳公转,而且地轴的倾斜方向保持不变,其北端始终指向北极星附近。地轴与地球公转轨道平面(黄道平面)约成66.5°的夹角

公转的重要特征

地球总是斜着身子围绕太阳公转,而且地轴的倾斜方向保持不变,其北端始终指向北极星附近。地轴与地球公转轨道平面(黄道平面)约成66.5°的夹角

演示地球公转

实践活动

1.在教室内辨别东、西、南、北四个方向,在桌面上正确摆放三球仪。

2.在三球仪上指出地球的南北 两极、地轴和赤道。

3.利用三球仪演示地球公转,说出公转的方向、周期,观察公转过程中地球的姿势。

4.说出二分二至的大致时间,指出地球在公转轨道上的位置,观察二分二至时太阳光照情况。

昼夜更替

第 二 部 分

太阳直射点的位置移动

太阳直射赤道

太阳直射北回归线

太阳直射南回归线

太阳直射赤道

太阳直射点的位置移动

23°26′N

0°

23°26′S

春分日(3月21日前后)

夏至日(3月21日前后)

秋分日(9月23日前后)

冬至日(12月22日前后)

春分日(3月21日前后)是,太阳直射点在赤道上,之后太阳直射点向北移,移至23°26′N时为夏至日(6月21日前后),然后太阳直射点又向南移,移至赤道时为秋分日(9月23日前后),再向南移至23°26′S时为冬至日(12月22日前后)。之后太阳直射点再一次向北移动,周而复始。

太阳直射点的位置移动

23°26′N

0°

23°26′S

春分日(3月21日前后)

夏至日(3月21日前后)

秋分日(9月23日前后)

冬至日(12月22日前后)

太阳直射最北的位置

太阳直射最南的位置

太阳直射点在23°26′N和23°26′S之间来回移动,这样23°26′N和23°26′S就成了太阳垂直照射位置“回归”的界线,所以把它们称为回归线。

春分日(3月21日前后)

昼夜长短变化

极昼和极夜是南北极及其附近地区的一种自然现象。一天24小时都是白天,称为极昼;一天24小时都是黑夜,称为极夜。66°34′S、66°34′N是出现极昼、极夜现象的最低纬度,所以把这两条纬线称为极圈,66°34′S成为南极圈,66°34′N称为北极圈。

0°

66°34′S

66°34′N

90°N

90°S

北极

南极

南极圈

北极圈

赤道

昼夜长短变化

全球昼夜等长

全球昼夜等长

太阳直射北回归线时,北半球昼最长,夜最短

太阳直射南回归线时,北半球昼最短,夜最长

地球公转示意(图中二分二至日均指北半球而言)

昼夜长短变化

地球公转示意(图中二分二至日均指北半球而言)

春分

春分→夏至

全球昼夜等长

北半球昼长夜短,昼变长,夜变短,北极地区极昼范围扩大

夏至

北半球昼最长,夜最短,北极圈及其以北地区出现极昼现象

夏至→秋分

北半球昼长夜短,昼变短,夜变长,北极地区极昼范围缩小

秋分

全球昼夜等长

秋分→冬至

北半球昼短夜长,昼变短,夜变长,北极地区极夜范围扩大

冬至

北半球昼最短,夜最长,北极圈及其以北地区出现极夜现象

冬至→春分

北半球昼短夜长,昼变长,夜变短,北极地区极夜范围缩小大

春分→夏至→秋分(北半球夏半年),北半球昼长夜短;秋分→冬至→春分(北半球冬半年),北半球昼短夜长

冬至→春分→夏至,北半球昼变长,夜变短;夏至→秋分→冬至北半球昼变短,也边长

知识拓展

昼夜长短十字诀

“点北北昼长,点南南昼长。”

太阳直射点在北半球,北半球昼长夜短,且越往北昼夜长,直至出现极昼;太阳直射点向北移动的过程,就是北半球白昼变长的过程。

太阳直射点在南半球,南半球昼长夜短,且越往南昼夜长,直至出现极昼;太阳直射点向南移动的过程,就是南半球白昼变长的过程。

四季更替(以北半球为例)

夏至(6月22日前后),太阳 光直射北回归线(北纬23.5°),北半球白昼时间 长,获得的热量多,夏至前后的一段时间为夏季。

四季更替(以北半球为例)

冬至(12月22日前后),太阳光直射南回归线(南纬23.5°),北半球白昼时间短,获得的热量少,冬 至前后的一段时间为冬季。

四季更替(以北半球为例)

春分(3月21日前后)和 秋分(9月23日前后)太阳光直射赤道,全球昼夜等 长,南北半球获得的热量适中,比夏季少,比冬季多。春分前后的一段时间就成为春季;秋分前后的 一段时间就成为秋季。

四季划分(以北半球为例)

春季

夏季

秋季

冬季

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

冬至

春分

夏至

秋分

夏至日前后的6、7、8月三个月,正午太阳高大,白昼时间长,地面获得的太阳光热较多,形成夏季。

冬至日前后的12、1、2月三个月,正午太阳高小,白昼时间短,地面获得的太阳光热较少,形成冬季。

春分日前后的3、4、5月三个月和秋分日前后的9、10、11月三个月,地面获得的太阳光热比夏季少,比冬季多,分别形成春季和秋季。

南半球季节与北半球相反。当北半球是冬季时,南半球是夏季;当北半球是春季时,南半球是秋季。

读图填写表格

知识拓展

正午太阳高度的变化

太阳高度:太阳光线与地平面的夹角,叫太阳高度角,简称太阳高度。太阳直射点上,太阳高度最大,为90°。

正午太阳高度:一天中正午时的太阳高度为正午太阳高度,是一天中最大的太阳高度。

知识拓展

正午太阳高度的变化

南

北

冬季,我家的阳光怎么少了呢?

一年中由于太阳高度不同,北半球楼房的影子长短不同,冬季时太阳高度小,楼房的的影子长,同时南侧的楼房比北侧的高,因此挡住了北侧楼房的阳光。

知识拓展

正午太阳高度的变化

正午太阳光照示意图(图中二分二至日均指北半球而言)

变化规律

季节变化:一年中,正午太阳高度冬季小,夏季大。

春、秋分日,正午太阳高度从赤道向南北两侧减小

夏至日,正午太阳高度从北回归线向南北两侧减小

冬至日,正午太阳高度从南回归线向南北两侧减小

知识拓展

正午太阳高度的变化

西

日落

东

日出

一天中不同时间,各地太阳高度的变化是由地球自转引起的;

一年中,各地正午太阳高度的变化是由地球公转引起的。

地球上的五带

第 三 部 分

五带的划分

一年之中,不同纬度地带获得太阳光热有多有少,冷热就有差别。

有极昼极夜

有极昼极夜

有太阳直射

无太阳直射

无太阳直射

无极昼极夜

少

少

多

终年寒冷

四季分明

终年炎热

四季分明

终年寒冷

太阳照射情况

获得太阳光热的差异

冷热差别

划分依据:人们根据各地获得太阳光热的多少,把地球表面划分为热带、北温带、南温带、北寒带和南寒带。

五带的对比

这里是寒带地区,有 极昼或极夜现象,地面获 得的热量最少,气候终年寒冷。

五带的对比

这里是温带地区,地面获得的太阳光热比热带少,比寒带多,四季变化比较明显。

五带的对比

这里是热带地区,有直射现象,地面获得的热量最多,气候终年炎热。

五带的对比

五带 范围 气候特点 太阳直射现象 极昼极夜现象

热带 南北回归线之间 终年炎热 有 无

温带 北温带 北回归线与北极圈之间 四季变化比较明显 无 南温带 南回归线与南极圈之间 寒带 北寒带 北极圈以北 终年寒冷 有

南寒带 南极圈以南

知识拓展

地球五带与低、中、高纬度地区范围的比较

热带 0°—23°26′ 低纬度地区 0°—30°

温带 23°26′—66°34′ 中纬度地区 30°—60°

寒带 66°34′—90° 高纬度地区 60°—90°

温馨提示:热带都属于低纬度地区;中纬度地区都属于温带;寒带都属于高纬度地区。

课堂小结

能力提升:学会运用地球仪演示地球的公转,说出地球公转的方向、周期、绕转中心,并能够解释其所产生的季节变换与热量差异现象。能够结合当地季节变换、昼夜长短变化等实例,说明其与地球公转的关系;能够利用地球上的五带图说出五带划分的界线,并能够举例说明各带的特点。

课堂小练

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

1.2024年元旦期间,地球运行至图中的( )

A.①和②之间 B.②和③之间

C.③和④之间 D.④和①之间

解析:2024年元旦是1月1日,这天在北半球冬至日④(12月22日前后)到春分日①(3月21日前后)之间,此期间地球运行至图中的④和①之间。故选D。

C

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

2.2024年元旦期间,我们的祖国——中国的昼夜长短情况是( )

A.昼短夜长 B.昼长夜短

C.昼夜等长 D.出现极夜现象

解析:我国位于北半球,此时北半球昼短夜长。故选A。

A

元旦,即世界多数国家通称的“新年”,是公历新一年的第一天。元,谓“首”;旦,谓“日”;“元旦”意即“首日”。“元旦”一词最早出现于《晋书》,但其含义已经沿用4000多年。读图,完成下面小题。

3.全球昼夜等长的时刻,地球运行至图中的( )

A.①或② B.②或③

C.①或③ D.③或④

解析:春分日和秋分日太阳直射赤道,全球昼夜等长,地球运行至图中的①或③位置。故选C。

C

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

4.最早迎来该年第一缕阳光的是( )

A.抚远 B.北京

C.台州 D.海马滩

解析:抚远迎来第一缕阳光的时间是6:52,北京迎来第一缕阳光的时间是7:36,台州迎来第一缕阳光的时间是6:45,海马滩迎来第一缕阳光的时间是6:27,所以最早迎来该年第一缕阳光的是海马滩。故选D。

D

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

5.以下与1月1日最接近的节气是( )

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

解析:北半球春分日为3月21日前后,夏至日为6月21日前后,秋分日为9月23日前后,冬至日为12月22日前后,故与1月1日最接近的节气是冬至。故选D。

D

下图示意地球的昼与夜,在图上标注了模拟算出的某年1月1日我国四地迎来第一缕阳光的北京时间。读图完成下面小题。

6.1月1日北京的昼夜长短情况为( )

A.极昼 B.昼长夜短

C.昼短夜长 D.昼夜平分

解析:1月1日太阳直射点位于南半球,北京处于北半球的北温带,昼短夜长。故选C。

C

同课章节目录