统编版语文四年级上册 9 古诗三首 题西林壁 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册 9 古诗三首 题西林壁 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-28 08:57:29 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

统编版四年级语文上册

第三单元 9 古诗三首 题西林壁

横

侧

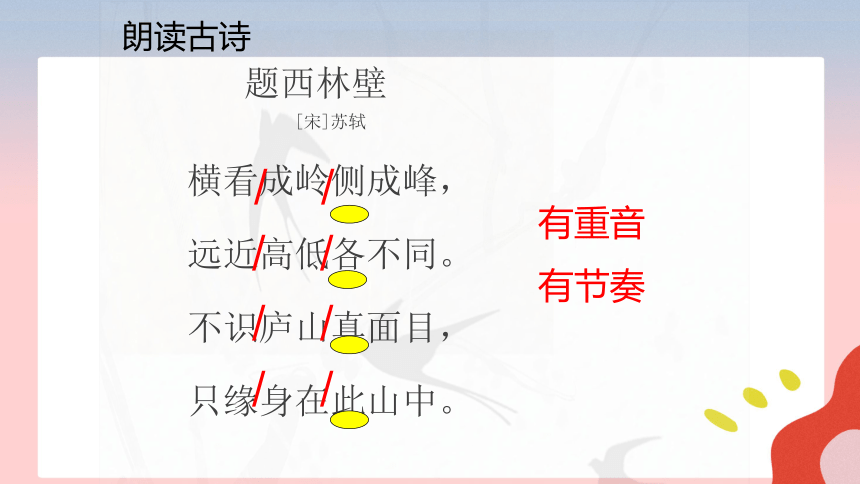

题西林壁

[宋]苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

/ /

/ /

/ /

/ /

有节奏

有重音

朗读古诗

解诗题

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

题西林壁

[宋] 苏轼

书写,题写。

名师微课堂

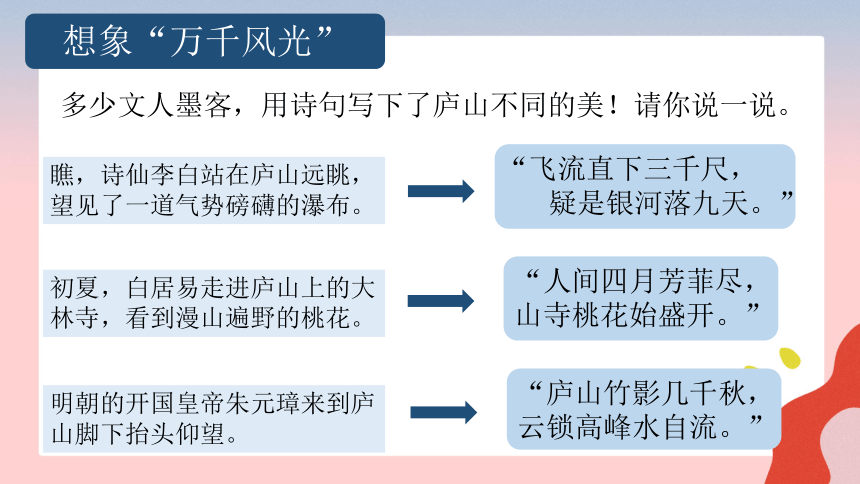

想象“万千风光”

多少文人墨客,用诗句写下了庐山不同的美!请你说一说。

瞧,诗仙李白站在庐山远眺,

望见了一道气势磅礴的瀑布。

“飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。”

初夏,白居易走进庐山上的大林寺,看到漫山遍野的桃花。

明朝的开国皇帝朱元璋来到庐山脚下抬头仰望。

“人间四月芳菲尽, 山寺桃花始盛开。”

“庐山竹影几千秋,云锁高峰水自流。”

那苏轼为什么能看到这么多的美景呢?

苏轼曾两次游庐山,第二次在山中流连了十余日,就是这样的连续观察,再加上多角度的细致观察,才让他欣赏到庐山“各不同”的美景。

连续地、多角度地、细致地观察

请同学们默读诗歌的前两句,想一想前两句写了什么?

横看成岭侧成峰,远近高低各不同

读诗须会意

连绵起伏的山岭

巍然耸立的险峰

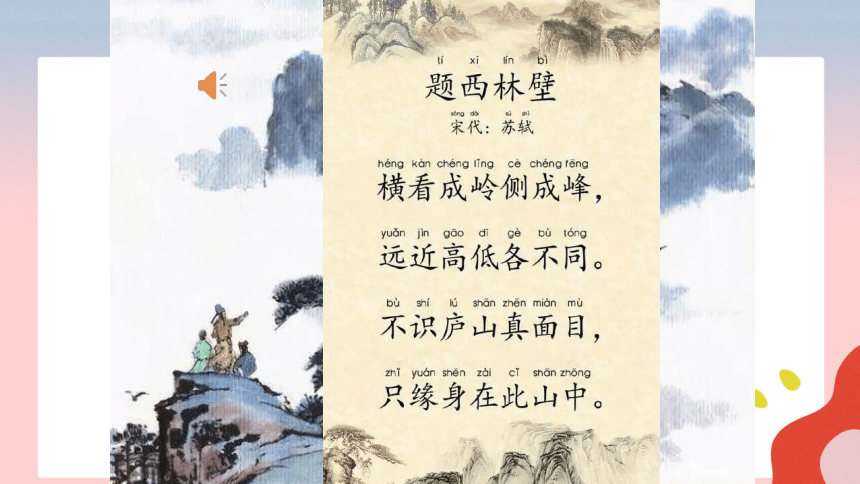

正读音

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

/

/

/

/

/

/

/

/

题西林壁

[宋] 苏轼

明诗意

横看成岭侧成峰,

从正面看,庐山是连绵起伏的山岭;从侧面看,庐山是峭拔挺立的山峰。

远近高低各不同。

从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山会呈现各种不同的样子。

不识庐山真面目,

我之所以认不清庐山真正的面目,

只缘身在此山中。

是因为我身处在庐山之中。

题西林壁

[宋] 苏轼

用“之所以……是因为……”这样的句式来回答“为什么会认不清庐山的真面目”这一问题。

之所以会认不清庐山的真面目,是因为身在此山中。

诗人见识了庐山的不同面貌,为何还说自己“不识庐山”呢?

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

因为庐山景色千姿百态,所以作者心生疑惑,不知哪个才是庐山的真面目。

作者在庐山看到的景色只是庐山的一面,未能领略到它的全貌。

看来,有时候我们还要跳出事物本身,进行全方位的观察, 才能了解事物的真面目呀!

瞧,诗人在描绘庐山美景时,还告诉了我们一个道理,真是了不起!

借助景物描写和生动形象的比喻,通过写自己的观察和感受,说明一个深刻道理的诗。

哲理诗

你还知道哪些富含哲理的诗句?

请列举诗句和说明其所蕴含的哲理。

“夕阳无限好,只是近黄昏。 ”

——[唐]李商隐《登乐游原》

哲理:这启示人们要珍惜当下,因为时间一去不复返。

“欲穷千里目,更上一层楼。”

—— [唐]王之涣《登鹳雀楼》

“问渠那得清如许? 为有源头活水来。”

——[宋]朱熹《观书有感》

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

—— [宋]苏轼《题西林壁》

哲理:只有站得高才能看得远,意在告诉人们要不断进取、奋发向上。

哲理:知识是不断更新和发展的,只有不断学习,才能提高境界,开阔胸襟。

哲理:要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

古诗新译栈

从正面看庐山,山岭连绵起伏;从侧面看庐山,山峰耸立。从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现出各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我身在庐山之中。

漫读好时光

相传,苏东坡一生至少游览过两次庐山,后一次游览,印象尤深。由于他声名在外,所到之处无不受到热烈欢迎。连寺院长老都高兴地说:“苏子瞻来了!苏子瞻来了!”那情形如同今天的追星族看到了自己的偶像。

苏轼这次上山,前后历时十余天,从山南到山北,从山下到山上,游览了庐山诸峰。然而,哪里才是庐山的真面目呢?诗人一路思索着,一路探寻着,一个深刻的哲理也随之在心中孕育着。

到了此行的最后一站——东西二林,诗人积蓄在心头的思索终于有了答案。于是,他挥笔而就,在西林壁上留下了这首著名的哲理诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”

九百多年过去了,我们还在回味它,吟诵它,揣摩它。

漫读好时光

人生最难的事

1944年,我参加上海铁路局青年教师基本功大赛,上了一堂题为“草船借箭”的阅读课。课上得很热闹,自我感觉也挺好,然而评委却给出一个很低的成绩。原因是我的教学目标只落在了“诸葛亮如何巧用东风借来十万支箭”的过程之中,而忽略了这个单元的训练重点——弄清事情的前因后果。也就是说,我在备课时,“只见树木,不见森林”,对教材缺少整体的把握和目标定位。

今天再来读苏轼的《题西林壁》,往事不堪回首,内心五味杂陈。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,意思是:站在庐山之中看庐山,对庐山的真实面目永远不可能真正地了解;只有跳出庐山看庐山,才能得出正确、全面的结论。这就揭示了“整体与局部”之间的关系,引出具有普遍意义的人生哲理:当局者迷,旁观者清。

庐山,历来是文人骚客流连忘返、文思泉涌的地方。在苏轼吟咏庐山的二十多篇诗作中,流传最广的就是这首《题西林壁》。

统编版四年级语文上册

第三单元 9 古诗三首 题西林壁

横

侧

题西林壁

[宋]苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

/ /

/ /

/ /

/ /

有节奏

有重音

朗读古诗

解诗题

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

题西林壁

[宋] 苏轼

书写,题写。

名师微课堂

想象“万千风光”

多少文人墨客,用诗句写下了庐山不同的美!请你说一说。

瞧,诗仙李白站在庐山远眺,

望见了一道气势磅礴的瀑布。

“飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。”

初夏,白居易走进庐山上的大林寺,看到漫山遍野的桃花。

明朝的开国皇帝朱元璋来到庐山脚下抬头仰望。

“人间四月芳菲尽, 山寺桃花始盛开。”

“庐山竹影几千秋,云锁高峰水自流。”

那苏轼为什么能看到这么多的美景呢?

苏轼曾两次游庐山,第二次在山中流连了十余日,就是这样的连续观察,再加上多角度的细致观察,才让他欣赏到庐山“各不同”的美景。

连续地、多角度地、细致地观察

请同学们默读诗歌的前两句,想一想前两句写了什么?

横看成岭侧成峰,远近高低各不同

读诗须会意

连绵起伏的山岭

巍然耸立的险峰

正读音

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

/

/

/

/

/

/

/

/

题西林壁

[宋] 苏轼

明诗意

横看成岭侧成峰,

从正面看,庐山是连绵起伏的山岭;从侧面看,庐山是峭拔挺立的山峰。

远近高低各不同。

从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山会呈现各种不同的样子。

不识庐山真面目,

我之所以认不清庐山真正的面目,

只缘身在此山中。

是因为我身处在庐山之中。

题西林壁

[宋] 苏轼

用“之所以……是因为……”这样的句式来回答“为什么会认不清庐山的真面目”这一问题。

之所以会认不清庐山的真面目,是因为身在此山中。

诗人见识了庐山的不同面貌,为何还说自己“不识庐山”呢?

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

因为庐山景色千姿百态,所以作者心生疑惑,不知哪个才是庐山的真面目。

作者在庐山看到的景色只是庐山的一面,未能领略到它的全貌。

看来,有时候我们还要跳出事物本身,进行全方位的观察, 才能了解事物的真面目呀!

瞧,诗人在描绘庐山美景时,还告诉了我们一个道理,真是了不起!

借助景物描写和生动形象的比喻,通过写自己的观察和感受,说明一个深刻道理的诗。

哲理诗

你还知道哪些富含哲理的诗句?

请列举诗句和说明其所蕴含的哲理。

“夕阳无限好,只是近黄昏。 ”

——[唐]李商隐《登乐游原》

哲理:这启示人们要珍惜当下,因为时间一去不复返。

“欲穷千里目,更上一层楼。”

—— [唐]王之涣《登鹳雀楼》

“问渠那得清如许? 为有源头活水来。”

——[宋]朱熹《观书有感》

“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

—— [宋]苏轼《题西林壁》

哲理:只有站得高才能看得远,意在告诉人们要不断进取、奋发向上。

哲理:知识是不断更新和发展的,只有不断学习,才能提高境界,开阔胸襟。

哲理:要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

古诗新译栈

从正面看庐山,山岭连绵起伏;从侧面看庐山,山峰耸立。从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现出各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我身在庐山之中。

漫读好时光

相传,苏东坡一生至少游览过两次庐山,后一次游览,印象尤深。由于他声名在外,所到之处无不受到热烈欢迎。连寺院长老都高兴地说:“苏子瞻来了!苏子瞻来了!”那情形如同今天的追星族看到了自己的偶像。

苏轼这次上山,前后历时十余天,从山南到山北,从山下到山上,游览了庐山诸峰。然而,哪里才是庐山的真面目呢?诗人一路思索着,一路探寻着,一个深刻的哲理也随之在心中孕育着。

到了此行的最后一站——东西二林,诗人积蓄在心头的思索终于有了答案。于是,他挥笔而就,在西林壁上留下了这首著名的哲理诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”

九百多年过去了,我们还在回味它,吟诵它,揣摩它。

漫读好时光

人生最难的事

1944年,我参加上海铁路局青年教师基本功大赛,上了一堂题为“草船借箭”的阅读课。课上得很热闹,自我感觉也挺好,然而评委却给出一个很低的成绩。原因是我的教学目标只落在了“诸葛亮如何巧用东风借来十万支箭”的过程之中,而忽略了这个单元的训练重点——弄清事情的前因后果。也就是说,我在备课时,“只见树木,不见森林”,对教材缺少整体的把握和目标定位。

今天再来读苏轼的《题西林壁》,往事不堪回首,内心五味杂陈。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,意思是:站在庐山之中看庐山,对庐山的真实面目永远不可能真正地了解;只有跳出庐山看庐山,才能得出正确、全面的结论。这就揭示了“整体与局部”之间的关系,引出具有普遍意义的人生哲理:当局者迷,旁观者清。

庐山,历来是文人骚客流连忘返、文思泉涌的地方。在苏轼吟咏庐山的二十多篇诗作中,流传最广的就是这首《题西林壁》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地