苏教版八上7.19.2生态系统的能量流动和物质循环 分层练习

文档属性

| 名称 | 苏教版八上7.19.2生态系统的能量流动和物质循环 分层练习 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 559.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.生态系统中能量沿着食物链传递的特点是( )

A.逐级递增 B.逐级递减 C.基本不变 D.随机变化

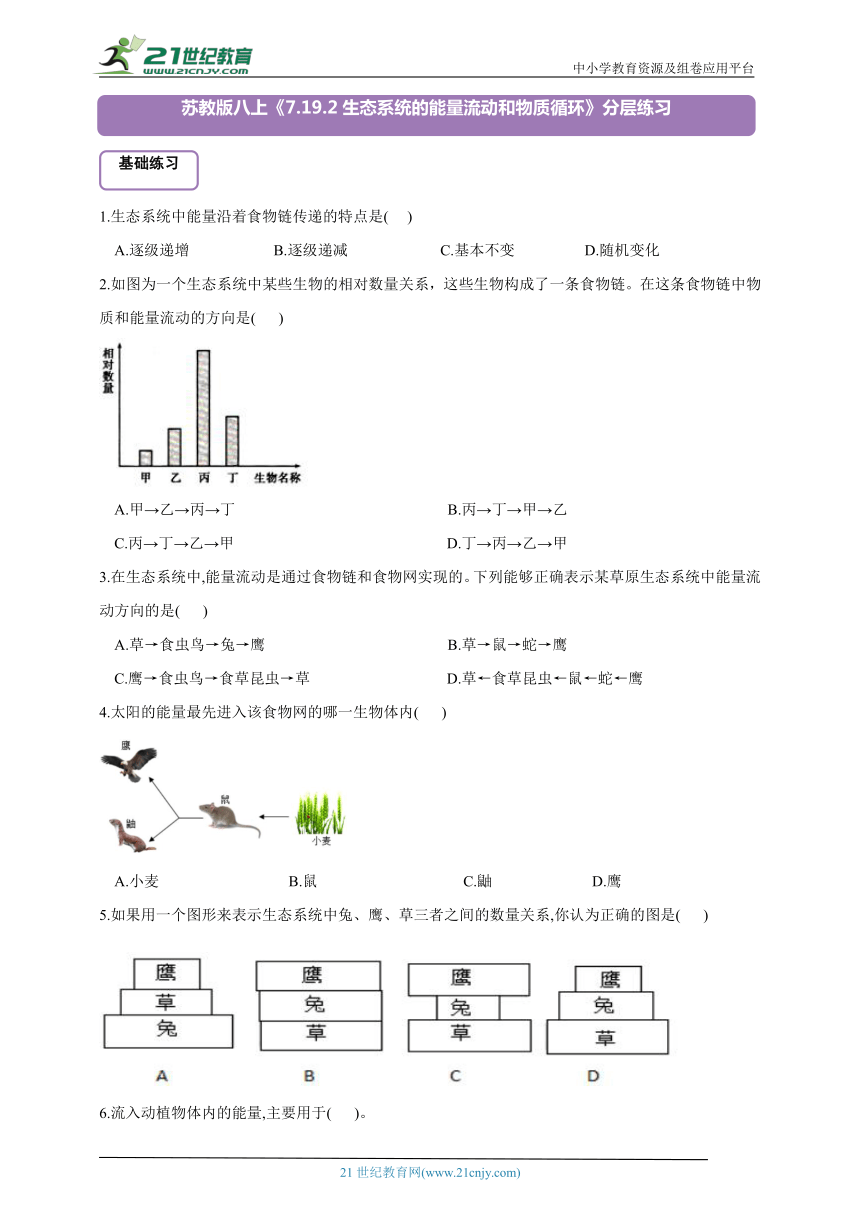

2.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰 B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草 D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

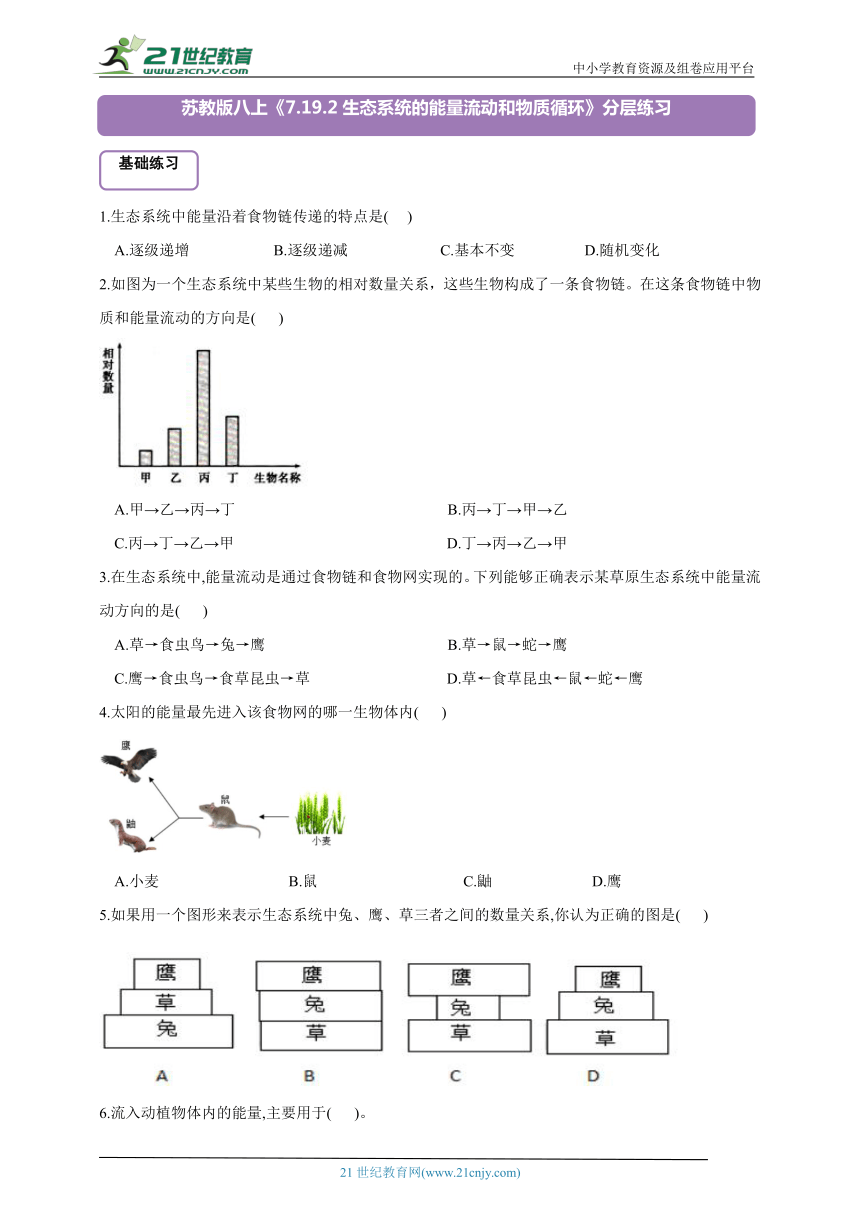

4.太阳的能量最先进入该食物网的哪一生物体内( )

A.小麦 B.鼠 C.鼬 D.鹰

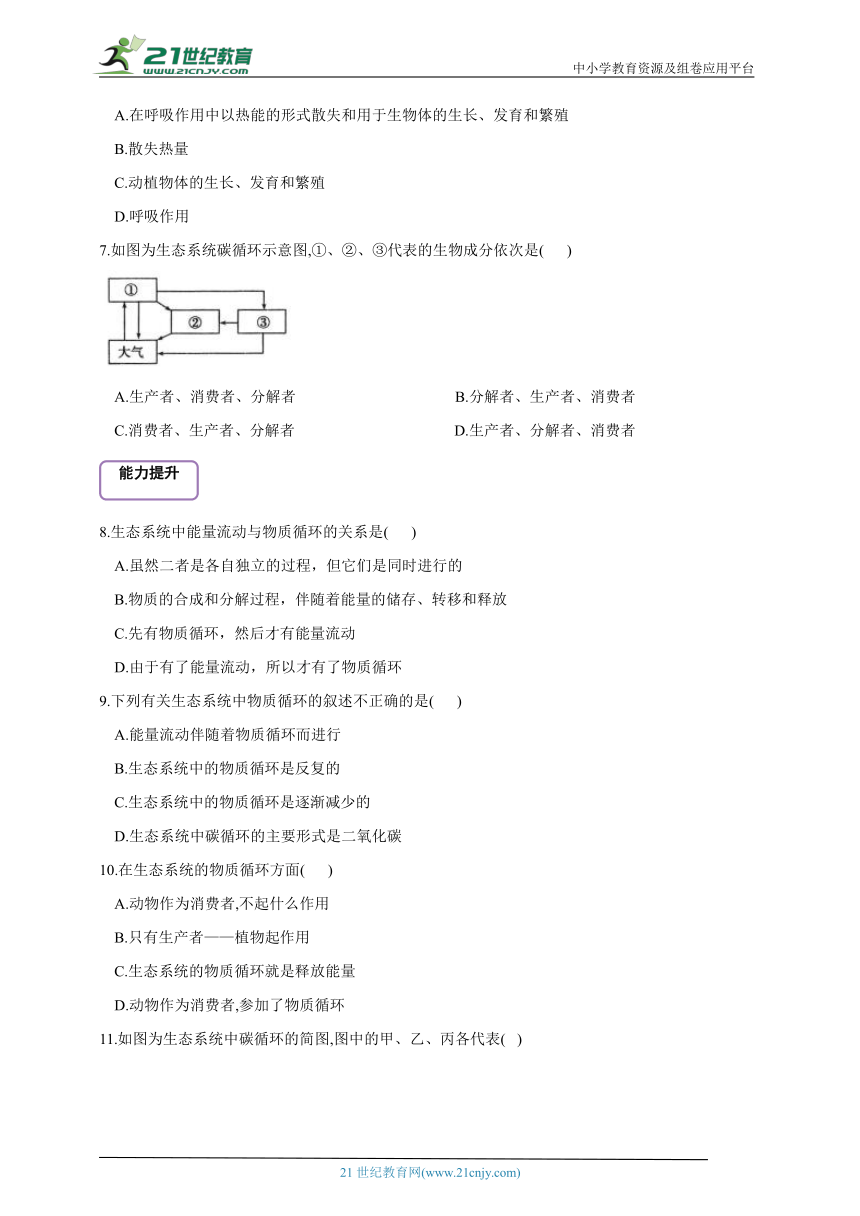

5.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

6.流入动植物体内的能量,主要用于( )。

A.在呼吸作用中以热能的形式散失和用于生物体的生长、发育和繁殖

B.散失热量

C.动植物体的生长、发育和繁殖

D.呼吸作用

7.如图为生态系统碳循环示意图,①、②、③代表的生物成分依次是( )

A.生产者、消费者、分解者 B.分解者、生产者、消费者

C.消费者、生产者、分解者 D.生产者、分解者、消费者

8.生态系统中能量流动与物质循环的关系是( )

A.虽然二者是各自独立的过程,但它们是同时进行的

B.物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放

C.先有物质循环,然后才有能量流动

D.由于有了能量流动,所以才有了物质循环

9.下列有关生态系统中物质循环的叙述不正确的是( )

A.能量流动伴随着物质循环而进行

B.生态系统中的物质循环是反复的

C.生态系统中的物质循环是逐渐减少的

D.生态系统中碳循环的主要形式是二氧化碳

10.在生态系统的物质循环方面( )

A.动物作为消费者,不起什么作用

B.只有生产者——植物起作用

C.生态系统的物质循环就是释放能量

D.动物作为消费者,参加了物质循环

11.如图为生态系统中碳循环的简图,图中的甲、乙、丙各代表( )

A.甲为生产者,乙为分解者,丙为消费者

B.甲为消费者,乙为消费者,丙为生产者

C.甲为分解者,乙为生产者,丙为消费者

D.甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者

12.在生态系统中,当食物链逐级传递时,能量流动是( )

A.食物链越长,能量传递越快

B.越向食物链的后端,储存的能量越少,也容易循环

C.每一环节都将一部分能量用于维持自己的生命活动,向下一环节传递能量大约为10%~20%

D.每一环节都将大部分能量向下传递,自己只将10%~20%的能量用于呼吸

13.蓬溪的红海周围生活着许多植物,还有食草昆虫、蜘蛛、青蛙和蛇类等动物活动,从探究该生态系统中各种生物与生物之间、生物与无机环境之间的相互关系出发,当一条蛇捕食了一只青蛙后,从生态学角度看,下列叙述正确的是( )

A.完成了物质循环 B.蛇破坏了生态平衡

C.青蛙的能量流向了蛇 D.青蛙不能适应环境

14.下图是某草原生态系统的食物网简图,有关说法正确的是( )

A.杂食性的鸟与昆虫之间只有捕食关系

B.能量沿着食物链(网)循环流动

C.该食物网共有5条食物链

D.该生态系统中的能量最终来自太阳

15. 青海地区,辽阔的草原生态系统在保持水土、防风固沙等方面发挥着重要作用。下图一表示该地区某草原生态系统的部分食物网,下图二示意该生态系统中的物质循环状况。其中,甲、乙、丙属于生物成分,A、B、C是乙中具有直接食物关系的三种生物,①②③④表示物质循环过程中发生的某些生理过程。请据图综合分析并运用所学知识完成下列各题:

(1)图一中,共有 条食物链,其中最短的食物链是 。图一中每条食物链的起始环节都是 ,也叫 。从图一中各生物在各食物链上的分布状况来看,食物链就是不同生物之间由于 的关系而形成的 。

(2)在生态系统中,生产者、消费者和分解者之间是 、 的关系。生态系统中的物质和能量就是沿着 和 流动的。

(3)图二中,若A、B、C表示图一中具有直接食物关系的三种生物,则B对应的生物是 ,请写出它在图一中获得能量最少的一条食物链 。

参考答案

1.答案:B

解析:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程。由于各营养级生物呼吸作用的散失等原因,能量沿食物链(网)传递过程中是逐级递减的,单向的,不循环的。

2.答案:C

解析:食物链中营养级越高,生物的数量越少,根据图示中生物的相对数值可以分析出题中生物构成的食物链为丙→丁→乙→甲。生态系统中物质和能量是沿食物链流动的。

3.答案:B

解析:食物链反映的是生产者与消费者及不同消费者之间的食物关系。食物链内的“→”表示能量传递的方向,只能由被捕食者指向捕食者,分析各选项可知,B项表示正确。

4.答案:A

解析:太阳能是所有生物生命活动的最终能量来源。绿色植物通过光合作用将能量固定在生态系统中,然后能量是沿着食物链依次流动的。题干中的绿色植物是小麦,故A正确,BCD错误。

5.答案:D

解析:在生态系统中,能量沿着食物链逐级递减,因此一般来说,营养级越高的生物,其获得的能量越少,个体数量也就越少。

6.答案:A

7.答案:D

解析:生态系统是由非生物部分和生物部分组成;非生物部分包括阳光、空气、水等,为生物的生命活动提供物质和能量;生物部分包括生产者---植物,消费者---动物,分解者---腐生细菌、真菌.能量流动的特点是单向流动,逐级递减.上图中,由于①与无机环境之间是双向的,即:①可以通过光合作用消耗二氧化碳,又可以通过呼吸作用产生二氧化碳.所以①是生产者.③以①为食,因此③是消费者,②能把①③进行分解,在返回无机环境中,是分解者.因此,①代表的是生产者,②代表的是分解者,③代表的是消费者.

8.答案:B

解析:在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,因此生态系统的能量流动是单向不循环的;能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放,因此,能量流动和物质循环同时进行;故选:B。

9.答案:C

解析:生态系统中能量流动是逐级减少的,而物质循环是周而复始的,不会逐渐减少。

10.答案:D

解析:在生态系统的物质循环方面,起主要作用的是生产者——植物和分解者——腐生细菌、真菌等。而动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环。

11.答案:A

12.答案:C

解析:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程.下一营养级的能量来源于上一营养级,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失;②流入下一营养级;③流入分解者.营养级越多,能量流动中消耗的能量就越多,所以,营养级越高,储能越少,个体数量越少.因此,在生态系统中,对生物的个体数量起决定作用的是生态系统中的能量;这就决定了:大多数食物链一般只有3-4个营养级.一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%-20%的能量能流入下一营养级,例如:第一营养级:草,固定的太阳能为1000千焦,则第三营养级最多能获得多少千焦 (40千焦);由此可以得出:能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

13.答案:C

14.答案:D

解析:昆虫和杂食性的鸟都以绿色植物为食,两者之间除了捕食关系外,还存在竞争关系,A错误;生态系统中能量沿着食物链单向流动、逐级递减,B错误;该食物网共有4条食物链,分别是:绿色植物→食草籽的鸟→鹰;绿色植物→鼠→鹰; 绿色植物→昆虫→杂食性的鸟→鹰;绿色植物→杂食性的鸟→鹰,C错误。

15. 答案:(1) 4 草→老鼠→鹰 草 生产者 吃与被吃 链状结构

(2) 相互依存 相互制约 食物链 食物网

(3) 鹰 草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰

解析:(1)在生态系统中,生产者与消费者、消费者与消费者之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链。图中,共有4条食物链:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→鹰、草→老鼠→蛇→鹰、草→老鼠→鹰。其中,最短的食物链是草→老鼠→鹰。图中每条食物链的起始环节都是草,草能进行光合作用,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,不仅供自身生长发育的需要,也是其他生物类群的食物和能源的提供者,属于生产者。结合分析可知,食物链就是不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。

(2)在长期自然选择的过程中,各种生物之间形成了复杂而微妙的相互关系,包括竞争、共生、寄生、捕食等多种形式,这些关系共同构成了生态系统的动态平衡。可见,在生态系统中,生产者、消费者和分解者之间是相互依存、相互制约的关系。生态系统能量流动是指生态系统中能量的输入、传递和散失的过程,太阳能通过植物的光合作用被转化为化学能,然后通过食物链传递给不同营养级的生物。物质循环是指组成生物体的化学元素,从无机环境开始,经生产者,消费者和分解者又回到无机环境中。可见,在生态系统中,能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网实现的,它们将生态系统的各种成分联系成了统一的整体,维持了生态系统的稳定和发展。

(3)图二中,若A、B、C表示图一中具有直接食物关系的三种生物,反映的食物链是“甲→A→B;甲→A→C→B”,可见,B位于食物链的末端,对应的生物是鹰。能量流经生态系统各个营养级时是单向、逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级;故食物链越长,能量消耗越多,最高营养级的生物获能越少。可见,鹰在图一中,获得能量最少的一条食物链是:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰。

苏教版八上《7.19.2生态系统的能量流动和物质循环》分层练习

基础练习

能力提升

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.生态系统中能量沿着食物链传递的特点是( )

A.逐级递增 B.逐级递减 C.基本不变 D.随机变化

2.如图为一个生态系统中某些生物的相对数量关系,这些生物构成了一条食物链。在这条食物链中物质和能量流动的方向是( )

A.甲→乙→丙→丁 B.丙→丁→甲→乙

C.丙→丁→乙→甲 D.丁→丙→乙→甲

3.在生态系统中,能量流动是通过食物链和食物网实现的。下列能够正确表示某草原生态系统中能量流动方向的是( )

A.草→食虫鸟→兔→鹰 B.草→鼠→蛇→鹰

C.鹰→食虫鸟→食草昆虫→草 D.草←食草昆虫←鼠←蛇←鹰

4.太阳的能量最先进入该食物网的哪一生物体内( )

A.小麦 B.鼠 C.鼬 D.鹰

5.如果用一个图形来表示生态系统中兔、鹰、草三者之间的数量关系,你认为正确的图是( )

6.流入动植物体内的能量,主要用于( )。

A.在呼吸作用中以热能的形式散失和用于生物体的生长、发育和繁殖

B.散失热量

C.动植物体的生长、发育和繁殖

D.呼吸作用

7.如图为生态系统碳循环示意图,①、②、③代表的生物成分依次是( )

A.生产者、消费者、分解者 B.分解者、生产者、消费者

C.消费者、生产者、分解者 D.生产者、分解者、消费者

8.生态系统中能量流动与物质循环的关系是( )

A.虽然二者是各自独立的过程,但它们是同时进行的

B.物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放

C.先有物质循环,然后才有能量流动

D.由于有了能量流动,所以才有了物质循环

9.下列有关生态系统中物质循环的叙述不正确的是( )

A.能量流动伴随着物质循环而进行

B.生态系统中的物质循环是反复的

C.生态系统中的物质循环是逐渐减少的

D.生态系统中碳循环的主要形式是二氧化碳

10.在生态系统的物质循环方面( )

A.动物作为消费者,不起什么作用

B.只有生产者——植物起作用

C.生态系统的物质循环就是释放能量

D.动物作为消费者,参加了物质循环

11.如图为生态系统中碳循环的简图,图中的甲、乙、丙各代表( )

A.甲为生产者,乙为分解者,丙为消费者

B.甲为消费者,乙为消费者,丙为生产者

C.甲为分解者,乙为生产者,丙为消费者

D.甲为生产者,乙为消费者,丙为分解者

12.在生态系统中,当食物链逐级传递时,能量流动是( )

A.食物链越长,能量传递越快

B.越向食物链的后端,储存的能量越少,也容易循环

C.每一环节都将一部分能量用于维持自己的生命活动,向下一环节传递能量大约为10%~20%

D.每一环节都将大部分能量向下传递,自己只将10%~20%的能量用于呼吸

13.蓬溪的红海周围生活着许多植物,还有食草昆虫、蜘蛛、青蛙和蛇类等动物活动,从探究该生态系统中各种生物与生物之间、生物与无机环境之间的相互关系出发,当一条蛇捕食了一只青蛙后,从生态学角度看,下列叙述正确的是( )

A.完成了物质循环 B.蛇破坏了生态平衡

C.青蛙的能量流向了蛇 D.青蛙不能适应环境

14.下图是某草原生态系统的食物网简图,有关说法正确的是( )

A.杂食性的鸟与昆虫之间只有捕食关系

B.能量沿着食物链(网)循环流动

C.该食物网共有5条食物链

D.该生态系统中的能量最终来自太阳

15. 青海地区,辽阔的草原生态系统在保持水土、防风固沙等方面发挥着重要作用。下图一表示该地区某草原生态系统的部分食物网,下图二示意该生态系统中的物质循环状况。其中,甲、乙、丙属于生物成分,A、B、C是乙中具有直接食物关系的三种生物,①②③④表示物质循环过程中发生的某些生理过程。请据图综合分析并运用所学知识完成下列各题:

(1)图一中,共有 条食物链,其中最短的食物链是 。图一中每条食物链的起始环节都是 ,也叫 。从图一中各生物在各食物链上的分布状况来看,食物链就是不同生物之间由于 的关系而形成的 。

(2)在生态系统中,生产者、消费者和分解者之间是 、 的关系。生态系统中的物质和能量就是沿着 和 流动的。

(3)图二中,若A、B、C表示图一中具有直接食物关系的三种生物,则B对应的生物是 ,请写出它在图一中获得能量最少的一条食物链 。

参考答案

1.答案:B

解析:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程。由于各营养级生物呼吸作用的散失等原因,能量沿食物链(网)传递过程中是逐级递减的,单向的,不循环的。

2.答案:C

解析:食物链中营养级越高,生物的数量越少,根据图示中生物的相对数值可以分析出题中生物构成的食物链为丙→丁→乙→甲。生态系统中物质和能量是沿食物链流动的。

3.答案:B

解析:食物链反映的是生产者与消费者及不同消费者之间的食物关系。食物链内的“→”表示能量传递的方向,只能由被捕食者指向捕食者,分析各选项可知,B项表示正确。

4.答案:A

解析:太阳能是所有生物生命活动的最终能量来源。绿色植物通过光合作用将能量固定在生态系统中,然后能量是沿着食物链依次流动的。题干中的绿色植物是小麦,故A正确,BCD错误。

5.答案:D

解析:在生态系统中,能量沿着食物链逐级递减,因此一般来说,营养级越高的生物,其获得的能量越少,个体数量也就越少。

6.答案:A

7.答案:D

解析:生态系统是由非生物部分和生物部分组成;非生物部分包括阳光、空气、水等,为生物的生命活动提供物质和能量;生物部分包括生产者---植物,消费者---动物,分解者---腐生细菌、真菌.能量流动的特点是单向流动,逐级递减.上图中,由于①与无机环境之间是双向的,即:①可以通过光合作用消耗二氧化碳,又可以通过呼吸作用产生二氧化碳.所以①是生产者.③以①为食,因此③是消费者,②能把①③进行分解,在返回无机环境中,是分解者.因此,①代表的是生产者,②代表的是分解者,③代表的是消费者.

8.答案:B

解析:在生态系统中,能量是沿着食物链、食物网流动的,并逐级递减,因此生态系统的能量流动是单向不循环的;能量是生态系统的动力,是一切生命活动的基础,在生态系统中能量开始于太阳辐射能的固定,结束于生物体的完全分解,物质的合成和分解过程,伴随着能量的储存、转移和释放,因此,能量流动和物质循环同时进行;故选:B。

9.答案:C

解析:生态系统中能量流动是逐级减少的,而物质循环是周而复始的,不会逐渐减少。

10.答案:D

解析:在生态系统的物质循环方面,起主要作用的是生产者——植物和分解者——腐生细菌、真菌等。而动物作为消费者,促进了生态系统的物质循环。

11.答案:A

12.答案:C

解析:能量流动是指生态系统中能量的输入(通过植物的光合作用把光能转化成化学能)、传递(流入下一营养级,流入分解者)和散失(各生物的呼吸作用散失)的过程.下一营养级的能量来源于上一营养级,各营养级的能量有三个去向:①该生物呼吸作用散失;②流入下一营养级;③流入分解者.营养级越多,能量流动中消耗的能量就越多,所以,营养级越高,储能越少,个体数量越少.因此,在生态系统中,对生物的个体数量起决定作用的是生态系统中的能量;这就决定了:大多数食物链一般只有3-4个营养级.一般地说:输入到下一营养级的能量中,只有10%-20%的能量能流入下一营养级,例如:第一营养级:草,固定的太阳能为1000千焦,则第三营养级最多能获得多少千焦 (40千焦);由此可以得出:能量的流动是沿食物链逐级递减的,单向的,不循环.

13.答案:C

14.答案:D

解析:昆虫和杂食性的鸟都以绿色植物为食,两者之间除了捕食关系外,还存在竞争关系,A错误;生态系统中能量沿着食物链单向流动、逐级递减,B错误;该食物网共有4条食物链,分别是:绿色植物→食草籽的鸟→鹰;绿色植物→鼠→鹰; 绿色植物→昆虫→杂食性的鸟→鹰;绿色植物→杂食性的鸟→鹰,C错误。

15. 答案:(1) 4 草→老鼠→鹰 草 生产者 吃与被吃 链状结构

(2) 相互依存 相互制约 食物链 食物网

(3) 鹰 草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰

解析:(1)在生态系统中,生产者与消费者、消费者与消费者之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构叫食物链。图中,共有4条食物链:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰、草→蝗虫→食虫鸟→鹰、草→老鼠→蛇→鹰、草→老鼠→鹰。其中,最短的食物链是草→老鼠→鹰。图中每条食物链的起始环节都是草,草能进行光合作用,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物,不仅供自身生长发育的需要,也是其他生物类群的食物和能源的提供者,属于生产者。结合分析可知,食物链就是不同生物之间由于吃与被吃的关系而形成的链状结构。

(2)在长期自然选择的过程中,各种生物之间形成了复杂而微妙的相互关系,包括竞争、共生、寄生、捕食等多种形式,这些关系共同构成了生态系统的动态平衡。可见,在生态系统中,生产者、消费者和分解者之间是相互依存、相互制约的关系。生态系统能量流动是指生态系统中能量的输入、传递和散失的过程,太阳能通过植物的光合作用被转化为化学能,然后通过食物链传递给不同营养级的生物。物质循环是指组成生物体的化学元素,从无机环境开始,经生产者,消费者和分解者又回到无机环境中。可见,在生态系统中,能量流动和物质循环都是通过食物链和食物网实现的,它们将生态系统的各种成分联系成了统一的整体,维持了生态系统的稳定和发展。

(3)图二中,若A、B、C表示图一中具有直接食物关系的三种生物,反映的食物链是“甲→A→B;甲→A→C→B”,可见,B位于食物链的末端,对应的生物是鹰。能量流经生态系统各个营养级时是单向、逐级递减的,一般只有10%~20%的能量能够流入下一个营养级;故食物链越长,能量消耗越多,最高营养级的生物获能越少。可见,鹰在图一中,获得能量最少的一条食物链是:草→蝗虫→青蛙→蛇→鹰。

苏教版八上《7.19.2生态系统的能量流动和物质循环》分层练习

基础练习

能力提升

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)