【大单元教学设计】苏教版科学五上 第3单元《地球的表面和内部》教案

文档属性

| 名称 | 【大单元教学设计】苏教版科学五上 第3单元《地球的表面和内部》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 436.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-08-28 16:29:37 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 高效备课 | 科学学科

苏教版小学科学五年级上册

第三单元《地球的表面和内部》大单元教学设计

跨学科概念 物质与能量

核心 概念 地球系统

学习 内容 5年级 内容 要求 水循环 地球内部圈层和地壳运动

学业 要求 知道水在改变地表形态的过程中发挥着重要作用; 知道地球内部的圈层结构能解释火山和地震的成因。

单元 内容 本单元侧重于认识地球的构造和地壳变化的原因,由《地球的表面》《火山和地震》《地球的内部》《地表雕刻师》四课组成。按照从结果到原因,先现象后本质。由具体到宏观的逻辑顺序展开,从观察并描述地形、认识地质灾害延伸到引起地貌改变的内部和外部原因,符合五年级学生的认知特点,有利于建构起本单元的核心概念“地球系统”

单元 学情 五年级学生已经具备了一定的科学基础知识和观察能力,对地球表面的地形地貌有初步认识,但对地球内部结构和地壳运动模式了解较少。学生需要通过本单元的学习,建立对地球表面和内部结构的全面认识,并培养科学探究的兴趣和能力。

单元 目标 科学观念: 1. 知道地球表面的地形地貌是复杂多样的,也是不断变化的。 2. 了解常见的陆地地形及其特点。 3. 知道地球内部由地壳、地幔、地核三个圈层组成,理解地壳运动模式及其对地表的影响。 科学思维: 1. 愿意交流、表达自己的观点,尊重他人的观点。 2. 保持对探究地球表面和内部的好奇心,乐于参与科学探究活动。 3. 意识到科学技术的发展对人类认识自然的重要作用。 探究实践: 1. 能够通过观察、分析图片等资料获得关于地形地貌和地球内部结构特点的信息。 2. 能够设计并实施模拟实验,理解火山喷发和地壳运动等现象的原因和结果。 3. 能够用科学语言、概念图、统计图表等方式记录整理信息,表述探究结果。 态度责任: 1. 了解人类探索地球内部的方法和成果,认识到科学技术在认识自然中的作用。 2. 意识到各种地形地貌是大自然赐予人类的宝贵自然遗产,应加以保护和合理利用。

单元 实施 序号 教学主题 课时安排 主要教学活动

1 地球的表面 1 引导学生用科学语言描述地表形态

2 火山和地震 2 能详细地说明火山喷发、地震等自然灾害的成因

3 地球的内部 1 认识地壳运动

4 地表雕刻师 2 明确温度、风、水等自然力量能改变地表的形态

课时教学设计

课题 地球的表面

学习内容分析 通过观察、描述地球表面的地形地貌,了解常见的五种陆地地形(平原、高原、山地、丘陵、盆地)及其特点,并学习制作地形模型以加深理解。

学情 分析 五年级学生已经具备了一定的科学基础知识和观察能力,对地球表面的地形地貌有初步认识

学习 目标 科学观念: 1、能整体描述地表特征,能识别常见的陆地地形。 2、能细致观察各种地形,学会描述地形主要特征。 科学思维: 描述五种典型地形的主要特征。 探究实践: 能制作立体地形模型,学会运用常见材料表现地形特征。 态度责任: 设计制作立体地形模型。

学习 重点 描述五种典型地形的主要特征。

学习 难点 设计制作立体地形模型。

学习 准备 教师准备:政区地球仪、地形地球仪、立体地形模型、教学相关视频和PPT、地形图片、教学用具(如石膏塑形布、纸板、废纸、泡沫塑料、丙烯颜料等)。 学生准备:立体地形模型的制作材料(如纸板、旧衣物、泡沫塑料、丙烯颜料、笔等)。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 新课导入 地表的变迁 世界上最高的山是什么山? ——当然是喜马拉雅山呀! 世界上最大的洋是什么洋? ——当然是太平洋啊! 回答问题 通过常识问题激发学生兴趣,同时了解学情

二、 整体认识地球表面特点 1. 出示地球仪:展示政区地球仪和地形地球仪,让学生触摸并比较两者的不同。 - 政区地球仪:表面光滑,颜色区分不同国家和地区。 - 地形地球仪:表面高低不平,颜色表示不同海拔和海洋深度。 学生分享触摸两种地球仪的感受,教师补充总结。 五年级学生对陆地地形的认识往往非常肤浅,会误以为公园里的小山丘就是山地,误以为草原也是地形的一种,不知道陆地上其他类型的地形,更不知道各种地形的。区别本着先直接经验后间接经验,先整体后局部的逻辑顺序,此活动安排了两个活动来帮助学生整体认识地球表面特点。

三、 地球表面的各种地形 图中大部分呈现的是陆地,右下角是海洋。岩石和土壤构成了高低起伏、形态多样的地形。山地、高原、盆地、平原、丘陵是陆地的五种基本形态。海底的地形也是起伏不平的,有盆地、平原、丘陵、海沟等地形,并不像游泳池那样平整 1.高原:地势高,地表起伏小。 2.山地:地势高,地表起伏很大。 3.丘陵:地势中等,地表起伏不大。 4.平原:地势低,地表起伏小。 5.盆地:四周地势高,中间地势低 6.峡谷:两侧地势高,中间地势低。 7.海洋与岛屿:海洋表面平坦,岛屿地势高,海底起伏不平。 学生观察并小结 地势高低和地表起伏是区别不同地形的关键特征,虽然已经隐含在前一段课文中,但是并不足以引起学生的重视。学生在描述地形特征时,常受照片中植被、水体的影响。导致不能基于地势高低和地表起伏这样的本质特征进行描述。本活动在整体认识地球表面特点的基础上,意在帮助学生掌握描述各种地形主要特点的科学语言。形成识别各种地形的背景知识。

四、 制作地形模型 1、认识地形模型。 2、制作地形模型。 准备材料:纸板、旧衣服或石膏塑形布、旧报纸或泡沫塑料、丙烯颜料等。 画示意图:以线条表示地形轮廓和高低起伏,用色彩表示岩石、植被和水体,用文字注明地形名称。 制作步骤:(1)依据绘制的地形示意图。用旧报纸、泡沫塑料等在纸板上堆出自己想要的大致形状,并用胶带等固定。 (2)将石膏塑形布用水浸泡之后取出,盖在做好的模型轮廓上,在石膏塑形布没有干燥之前可调整山体局部形状,完全凝固之后与下面的材料结合在一起。 (3)石膏塑形布凝固之后,用丙烯颜料在模型上涂自己需要的颜色,有条件的还可以在模型山体上涂白乳胶,粘上草粉。 学生小组合作,制作立体地形模型 立体地形模型制作活动能促进学生更深入的理解不同地形的特点,学会使用常见材料来表现地形特征。

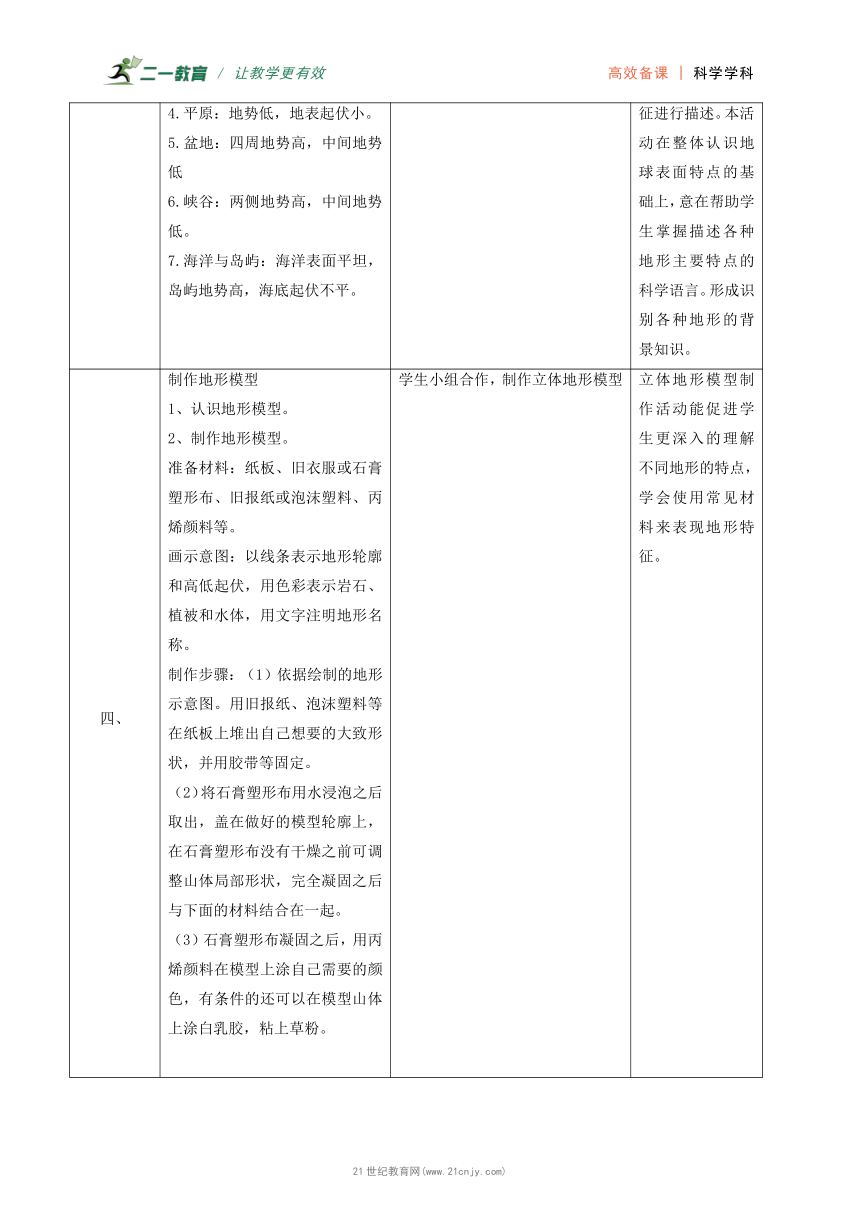

板书 设计 地球的表面

作业与拓展学习设计 要求学生选择一个关于地球表面的话题,查阅资料,撰写一篇简短的科学小论文。

教学反思改进

课时教学设计

课题 火山和地震

学习内容分析 本课意在帮助学生初步了解火山喷发与地震这两种地质灾害的主要特征和破坏能力,借助模拟实验理解火山喷发与地震的形成过程,学习抗震防灾基本常识,树立维护生命安全的意识。增强自护自救能力。

学情 分析 五年级学生对火山和地震有一定的认识,但从本质上并不了解火山和地震形成的根本原因

学习 目标 科学观念: 通过观察、比较和阅读,学会描述火山喷发、地震的主要表现和危害。 断裂时会释放出大量的能量,使大地猛烈地震动起来的现象。 科学思维: 乐于通过实验模拟火山喷发、地震,并意识到导致火山喷发和地震的力量来自地球内部。 探究实践: 模拟火山喷发和地震 态度责任: 通过阅读与研讨,初步了解科学避震的基本方法。

学习 重点 了解火山喷发和地震的重要特征、破坏能力和成因。

学习 难点 模拟火山喷发和地震

学习 准备 学生准备: 模拟火山喷发实验器材:三脚架、酒精灯、火柴、金属盘、土豆泥、番茄酱、小勺子、玻璃棒、镊子等。 模拟岩层褶皱和地震形成实验器材:多层海绵、木片、厚泡沫板等。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 新课导入 播放动画《火山和地震》 观看视频 让学生边看视频边梳理火山喷发的过程和带来的危害

二、 了解火山喷发 1、什么是火山喷发? 火山形成于地表下面,越深的地方,温度就越高,大约在32千米深处,温度之高足以熔化大部分岩石。岩石熔化时,就会膨胀而需要更大的空间。这种被高温熔化的物质便会沿着隆起形成的裂缝上升,当熔岩槽里的压力大于它上面的岩石的压力时,岩浆会沿着地壳薄弱地带喷发形成一座火山。 课件出示:火山结构示意图 2、火山喷发时的场景是什么样的? 火山喷发时,会有大量的火山灰、火山气体从火山口冒出,弥漫空中;会有大量温度很高的红色岩浆从火山口喷溅或溢出;岩浆有的浓稠,有的稀薄,流速也不同;被抛到空中的岩浆落地时形成火山弹;岩浆会向下流动,会覆盖周边的物体…… 3、火山喷发后又是什么样的? 红色岩浆会慢慢冷却变成岩石,灰尘、有毒气体和熔岩会严重影响火山周围居民的生活,如飞机停航、庄稼死亡……当然火山物质也为人类提供了有益资源。 4、火山喷发对人类的影响。 全球每年都有50多次火山喷发。火山喷发产生的火山灰、有毒气体、熔岩流和火山碎屑流等不仅给人类的重合财产带来严重危害,而且会污染空气,导致气候异常,对人类的生存环境产生极大的影响。 让学生用思维导图的方式予以整理 火山喷发是一种严重的地质灾害,火山喷发的过程和火山喷发后带来的危害是重点。组织学生交流火山喷发的过程、喷发后带来的危害,能调动他们的前概念和学习主动性,帮助学生梳理火山喷发的过程。喷发后给人类造成的损失和可能的益处。

三 模拟火山喷发 实验目的:模拟火山喷发,仔细观察给土豆泥加热过程中发生的现象、体会火山形成及喷发的原因。 实验材料:三脚架、铁盒、酒精灯、火柴、土豆泥、番茄酱、石棉网。 实验步骤:(1)在铁盒里放一些土豆泥,做成山的形状,并在土豆泥中间挖一个小洞。 (2)往洞里倒入一定量的番茄酱,再用薄薄的一层土豆泥封住洞口。 (3)将铁盒放到三脚架上,用酒精灯加热,观察发生的现象。 实验分析:加热土豆泥用的酒精灯模拟地球内部的热量;土豆泥模拟地球的岩石圈层(地壳);番茄酱模拟地幔层的岩浆;番茄酱穿过土豆泥冒出来的过程模拟火山喷发。 实验结论:火山喷发前有预兆,火山是由于地下熔融的岩浆沿着地壳的薄弱地带喷发而形成的。 启发学生根据火山构造模思考模拟实验装置中的番茄酱和玻璃管儿分别代表什么,在模型和圆形之间建立联系。观察的同时,完成活动手册 通过模拟火山喷发的实验,学生能进一步认识火山的基本构造,深化对火山喷发过程和危害的认识,借助锥形平衡番茄酱模拟火山喷发。此实验时间虽长,但形似真实火山喷发,揭示火山喷发出的物质和力量来自地球内部,有利于学生理解火山喷发是可观测、可预警的。

四 了解地震 1、什么是地震? 当地壳深处的岩层因受到过度挤压而突然破裂或错动时,会引起大地剧烈震动,释放出长期积累的巨大能量。地震也是地球上极具破坏力的自然灾害之一,大地震会使房屋倒塌、道路毁坏,严重危及人的重合安全。海底地震还会引发海啸。 地震是地壳运动的一种形式,在地球上从未间断。90%的地震是由地球各个大板块之间互相挤压所引发的构造地震。地下深处岩石在破裂、错动时就把长期积累的能量急剧释放出来,以地震波的形式向四面八方传播出去,引起房摇地动。地震的能量大小用震级来表示,对地表的破坏程度用烈度来表示。 2、了解地震带来的危害。 地震可造成建筑物的破坏,如房屋倒塌、公路毁坏、桥梁断裂、水坝开裂、铁路变形、冲毁港品等。除此之外还可以导致地面裂缝、塌陷、山体滑坡等自然灾害。地震的直接灾害发生后,会引起次生灾害,如水灾和火灾等。地震严重危及人类的生命安全。海底地震还会引发海啸 交流地震可能带来哪些危害? 本活动旨在帮助学生形成关于地震的基本认识。通过阅读资料或观看视频,学生将认识到地震往往发生在地球深处,是岩石层断裂或错动引起的地动山摇,会释放巨大能量。

五 模拟岩层褶皱和地震的形成 1、模拟地震。 课件出示实验方法、步骤及结论等。 2、比较火山和地震的不同与相同之处。 老师补充真实地震发生后岩层发生褶皱、断裂、错动和抬升的照片儿,学生聚焦岩层形变,猜测成因。 补充真实地震发生后岩层发生褶皱、断裂、错动和抬升的照片儿,让学生聚焦岩层形变,猜测成因。

六 了解地震发生时的自救常识 1、在家中如何进行自救? 头脑保持清醒冷静,做出敏捷反应是保障安全的关键。在家中要就地避险,不可贸然外逃,可选择较安全的地方(如床下、桌子底下)躲避;住在单元楼内,可选择卫生间、厨房、储藏室及墙角躲避。同时,要关闭电源,关闭煤气,熄灭炉火,防止发生火灾和煤气泄漏。高层住户向下转移时,千万不能跳楼,也不能乘电梯,可利用两次地震之间的间隙迅速撤离。 2、在公共场所如何进行自救? 3、地震逃生口诀。 地震发生时应保持镇定,采取正确的避震和逃生方法,避免错误的做法。就地避震时要选择安全场所、保护好头部。逃生时要走安全通道,到空旷的广场。 地震发生过程非常短暂,通常只有短短几秒到十几秒。所以当地震发生时,就近躲避是非常必要的,除非在十几秒内能迅速跑到户外开阔地,否则不要尝试往外跑或往楼上跑。遇到地震时,牢记“伏地、遮蔽、手抓牢”的地震保护自身口诀。 辨析一些避震和逃生行为是否科学合理 朗朗上口的地震逃生口诀,能让学生很快掌握正确避震逃生的方法,避免错误的做法,学会保护自己。

板书 设计

作业与拓展学习设计 与家人一起观看一部关于火山或地震的纪录片,并准备在下节课上分享你的观后感,包括你从中学到了什么新知识,以及这些自然灾害对人类社会的启示。

教学反思改进

课时教学设计

课题 地球的内部

学习内容分析 本课内容深入前两课的本质层面,旨在帮助学生初步了解地球内部圈层结构和地壳运动模式,初步了解地壳运动会导致地表发生全球性或小范围的海陆变迁。能初步从宏观层面解释地形高低起伏、火山地震频发的原因。

学情 分析 地球内部很神秘,地球是一个不能打开观察的暗箱,学生对于地球内部有自己的猜想

学习 目标 科学观念: 1.通过资料学习,能说明地球内部的圈层结构与特点。 2、通过阅读、模拟实验,理解地球内部的运动模式,能解释地壳缓慢移动的原因和结果。 科学思维: 借助研讨与交流,认识海陆变迁、大陆漂移也是地壳运动的结果。 探究实践: 通过模拟实验推测、解释地壳运动的原因和表现。 态度责任: 能说明地球内部的圈层结构与特点。

学习 重点 能说明地球内部的圈层结构与特点

学习 难点 通过模拟实验推测、解释地壳运动的原因和表现。

学习 准备 教具:地球仪、火山和地震图片、地热视频、钻探和地震波探测资料、酒精灯、三脚架、石棉网、烧杯、泡沫块(有编号)、淀粉糊、红色素、搅拌棒、镊子、隔热手套、抹布。 - 多媒体资源:相关视频、PPT课件。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 复习导入 小明家住在十二楼,一天傍晚小明和爸爸、妈妈正在客厅吃晚饭,突然大地剧烈地震动起来,家里悬挂的镜框也摇晃起来了,可能发生了什么?小明一家应该怎样保护自己? 可能发生了地震。他们应该跑到室外空旷的地方,下楼应该走楼梯,不可以乘坐电梯。来不及的时候双手抱头躲在桌子底下,关掉电源,熄灭炉火等。 帮助学生巩固地震有关的知识

二、 你能从下面这些现象中推测地球内部是什么样的吗 1、火山 火山喷发时,会有一股股火山灰射向空中,并从裂缝里溢出岩浆,有的长达数十千米。火山喷发出来的火山灰和炙热的岩浆来自地球的内部,这说明了地球内部的温度和压力很大。 结论:地球内部不是空的,温度很高、压力很大,存在炙热的岩浆。 2、地震 地震最主要的后果是地面出现断层和地裂缝。大地震的地表断层绵延几十到几百千米,往往具有较明显的垂直错距和水平错距,能反映出震源处的构造变动特征。 结论:地球内部是不稳定的,会运动和变化,岩层会承受很大的压力,所积聚的能量需要释放。 3、地热:地热现象主要有温泉、沸泉、间歇喷泉等。温泉是从地下自然涌出的自然水,天然温泉水的温度大多在60℃以上。沸泉指温度约等于当地地表水沸点的地下水。间歇喷泉是间歇喷发的温泉,多发生于火山运动活跃的区域,有人把它比作“地下的天然锅炉”。在火山活动地区,熔岩使地层水化为水蒸气,水蒸气沿裂缝上升,当温度下降到汽化点以下时液化成为温度很高的水,每间隔一段时间喷发一次,形成间歇喷泉。 结论:地球内部有大量的热能,可能比地表温度高。 借助阅读和视频完成活动手册 先通过教材上的图片推测地球内部有岩浆物质、高温、高压、不稳定、会运动的特点,再通过阅读资料人类地球内部的探索,认识人类探索地球内部的主要方法和成果。以及科学家对地球内部圈层运动模式做出的猜测

三 人类对地球内部的探索 1、利用地震波的探测研究地球内部的结构。 人类无法进入到地球深处,除了火山、地震、地热等自然现象中可以收集有关地球内部的信息外,科学家早就想钻孔探测地球的内部结构,遗憾的是,到目前为止,人类钻孔的深度只能达到12千米,如果把地球比作熟鸡蛋,这深度连鸡蛋壳还没有钻透。 2、地球内部结构。 地震学家发现,地震波在传到地下平均33千米处有折射现象发生,在地下2900千米处,也发生明显变化。他们推测这是地球内部两种物质分界导致的,于是将两个物质分界面分别命名为“莫霍面”和“古登堡面”。并根据这两个分界面把地球分为地壳、地幔和地核三个圈层。 播放视频《地球内部结构》 地壳:地球表面薄薄的一层叫地壳,它主要由各种岩石构成。地壳层厚度不一,平均厚度约17千米。上层为花岗岩层,下层为玄武岩层。地球内部的温度和压力随深度加深而逐渐增加。经检测,地壳岩石的年龄绝大多数小于20亿年,而地球从生成到现在大约有46亿年了,这说明了构成地壳和岩石不是地球的原始地壳。 地幔:地壳和地核之间的部分叫地幔。地幔层的平均厚度约2900千米,上地幔主要是橄榄石,下地幔是具有一定塑性的固态物质。 地核:地球的中心部分叫地核。地核层的平均态度约3400千米,外核是液态的金属物质,可流动;内核是固态的,主要由铁、镍等金属元素构成。温度最高达5000℃。 学生通过观察模拟装置,直观感受泡沫块儿和下方液体的运动。 使用具有流动性的粘稠液体模拟岩浆运动,呈现地壳板块运动时板块之间或靠近、或远离、或挤压、或抬升的现象,实验效果更逼真。帮助学生建立地壳运动的能量来自地球内部处于对流状态的岩浆的意识。

四 了解地球的板块运动 1、板块构造学说。 一些科学家认为,地幔和地核会进行水平运动和上下运动,而最外层的地壳也就像浮在水面上的船只一样随之运动起来。地震是人们直接感知到的地壳运动的反映,更普遍的地壳运动则在长期地、缓慢地进行着,必须借助仪器长期观测才能发觉。板块构造学说将全球的岩石圈划分为六大板块,认为板块在相对移动的过程中,或向两边张裂,或彼此碰撞,从而形成了地球表面的基本面貌。 科学家在1968年将全球地壳划分为六大板块:太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块和南极洲板块。其中除太平洋板块几乎全为海洋外,其余五个板块既包括大陆又包括海洋。 板块构造学说是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。板块碰撞和板块分离均为板块的水平运动。板块碰撞是指两个同类型板块发生会合、相互挤压,形成千山带的作用和过程。板块分离指两个同类型板块在持续外推力的作用下相互远离的过程。板块交错反映了板块的升降运动,表现为地壳的抬升或下沉,从而引起海陆变迁,下沉形成海沟,抬升形成海岸山脉或岛弧。 结论:地球板块的运动引起火山喷发或地震,改变了地形。 推测喜马拉雅山很久以前的情况 课件出示分析及结论 对比地球大陆板块的变化 组成地球外壳的岩石圈原来是一个整体,后来地球内部运动的力量使它分裂成几块,形成了现大的大陆板块。如前面实验所示,这些大陆板块相互碰撞、分离、平移,从而导致地表的巨大变化。 2亿年前,地球大陆板块是连接在一起的,现在则是相互分离开来的。1912年,魏格纳正式提出了大陆漂移学说,由于当时不能更好地解释漂移的机制,曾受到地球物理学家的反对。随着古地磁与地震学、宇航观测的发展,一度沉寂的大陆漂移说获得了新生,并为板块构造学说的发展奠定了基础。 学生先介绍喜马拉雅山雄伟壮丽的景色和巍峨的气势,再介绍我生物学家发现这一带生物化石的种类、生活环境和生活年代,引导学生做出推测。这一带原来是汪洋大海。然后出示科学家的研究结论来证实学生所做的推测,最后引导学生试着运用地球板块儿运动学说来解释喜马拉雅山的海陆变迁。 根据喜马拉雅山的化石,推测这一代过去的样子,让学生知道海陆不是一成不变的,在局部地区会发生转换,让学生观察逐渐分离的地球和。大陆板块儿变化示意图,比较今天的地球与2亿年前的有什么不同,知道全球性大陆漂移能促进学生应用上面所学到的地球板块儿运动知识来解释海陆变迁、大陆漂移现象。

板书 设计

作业与拓展学习设计 收集更多关于地球内部结构和运动的资料,准备在下节课上进行分享。

教学反思改进

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

苏教版小学科学五年级上册

第三单元《地球的表面和内部》大单元教学设计

跨学科概念 物质与能量

核心 概念 地球系统

学习 内容 5年级 内容 要求 水循环 地球内部圈层和地壳运动

学业 要求 知道水在改变地表形态的过程中发挥着重要作用; 知道地球内部的圈层结构能解释火山和地震的成因。

单元 内容 本单元侧重于认识地球的构造和地壳变化的原因,由《地球的表面》《火山和地震》《地球的内部》《地表雕刻师》四课组成。按照从结果到原因,先现象后本质。由具体到宏观的逻辑顺序展开,从观察并描述地形、认识地质灾害延伸到引起地貌改变的内部和外部原因,符合五年级学生的认知特点,有利于建构起本单元的核心概念“地球系统”

单元 学情 五年级学生已经具备了一定的科学基础知识和观察能力,对地球表面的地形地貌有初步认识,但对地球内部结构和地壳运动模式了解较少。学生需要通过本单元的学习,建立对地球表面和内部结构的全面认识,并培养科学探究的兴趣和能力。

单元 目标 科学观念: 1. 知道地球表面的地形地貌是复杂多样的,也是不断变化的。 2. 了解常见的陆地地形及其特点。 3. 知道地球内部由地壳、地幔、地核三个圈层组成,理解地壳运动模式及其对地表的影响。 科学思维: 1. 愿意交流、表达自己的观点,尊重他人的观点。 2. 保持对探究地球表面和内部的好奇心,乐于参与科学探究活动。 3. 意识到科学技术的发展对人类认识自然的重要作用。 探究实践: 1. 能够通过观察、分析图片等资料获得关于地形地貌和地球内部结构特点的信息。 2. 能够设计并实施模拟实验,理解火山喷发和地壳运动等现象的原因和结果。 3. 能够用科学语言、概念图、统计图表等方式记录整理信息,表述探究结果。 态度责任: 1. 了解人类探索地球内部的方法和成果,认识到科学技术在认识自然中的作用。 2. 意识到各种地形地貌是大自然赐予人类的宝贵自然遗产,应加以保护和合理利用。

单元 实施 序号 教学主题 课时安排 主要教学活动

1 地球的表面 1 引导学生用科学语言描述地表形态

2 火山和地震 2 能详细地说明火山喷发、地震等自然灾害的成因

3 地球的内部 1 认识地壳运动

4 地表雕刻师 2 明确温度、风、水等自然力量能改变地表的形态

课时教学设计

课题 地球的表面

学习内容分析 通过观察、描述地球表面的地形地貌,了解常见的五种陆地地形(平原、高原、山地、丘陵、盆地)及其特点,并学习制作地形模型以加深理解。

学情 分析 五年级学生已经具备了一定的科学基础知识和观察能力,对地球表面的地形地貌有初步认识

学习 目标 科学观念: 1、能整体描述地表特征,能识别常见的陆地地形。 2、能细致观察各种地形,学会描述地形主要特征。 科学思维: 描述五种典型地形的主要特征。 探究实践: 能制作立体地形模型,学会运用常见材料表现地形特征。 态度责任: 设计制作立体地形模型。

学习 重点 描述五种典型地形的主要特征。

学习 难点 设计制作立体地形模型。

学习 准备 教师准备:政区地球仪、地形地球仪、立体地形模型、教学相关视频和PPT、地形图片、教学用具(如石膏塑形布、纸板、废纸、泡沫塑料、丙烯颜料等)。 学生准备:立体地形模型的制作材料(如纸板、旧衣物、泡沫塑料、丙烯颜料、笔等)。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 新课导入 地表的变迁 世界上最高的山是什么山? ——当然是喜马拉雅山呀! 世界上最大的洋是什么洋? ——当然是太平洋啊! 回答问题 通过常识问题激发学生兴趣,同时了解学情

二、 整体认识地球表面特点 1. 出示地球仪:展示政区地球仪和地形地球仪,让学生触摸并比较两者的不同。 - 政区地球仪:表面光滑,颜色区分不同国家和地区。 - 地形地球仪:表面高低不平,颜色表示不同海拔和海洋深度。 学生分享触摸两种地球仪的感受,教师补充总结。 五年级学生对陆地地形的认识往往非常肤浅,会误以为公园里的小山丘就是山地,误以为草原也是地形的一种,不知道陆地上其他类型的地形,更不知道各种地形的。区别本着先直接经验后间接经验,先整体后局部的逻辑顺序,此活动安排了两个活动来帮助学生整体认识地球表面特点。

三、 地球表面的各种地形 图中大部分呈现的是陆地,右下角是海洋。岩石和土壤构成了高低起伏、形态多样的地形。山地、高原、盆地、平原、丘陵是陆地的五种基本形态。海底的地形也是起伏不平的,有盆地、平原、丘陵、海沟等地形,并不像游泳池那样平整 1.高原:地势高,地表起伏小。 2.山地:地势高,地表起伏很大。 3.丘陵:地势中等,地表起伏不大。 4.平原:地势低,地表起伏小。 5.盆地:四周地势高,中间地势低 6.峡谷:两侧地势高,中间地势低。 7.海洋与岛屿:海洋表面平坦,岛屿地势高,海底起伏不平。 学生观察并小结 地势高低和地表起伏是区别不同地形的关键特征,虽然已经隐含在前一段课文中,但是并不足以引起学生的重视。学生在描述地形特征时,常受照片中植被、水体的影响。导致不能基于地势高低和地表起伏这样的本质特征进行描述。本活动在整体认识地球表面特点的基础上,意在帮助学生掌握描述各种地形主要特点的科学语言。形成识别各种地形的背景知识。

四、 制作地形模型 1、认识地形模型。 2、制作地形模型。 准备材料:纸板、旧衣服或石膏塑形布、旧报纸或泡沫塑料、丙烯颜料等。 画示意图:以线条表示地形轮廓和高低起伏,用色彩表示岩石、植被和水体,用文字注明地形名称。 制作步骤:(1)依据绘制的地形示意图。用旧报纸、泡沫塑料等在纸板上堆出自己想要的大致形状,并用胶带等固定。 (2)将石膏塑形布用水浸泡之后取出,盖在做好的模型轮廓上,在石膏塑形布没有干燥之前可调整山体局部形状,完全凝固之后与下面的材料结合在一起。 (3)石膏塑形布凝固之后,用丙烯颜料在模型上涂自己需要的颜色,有条件的还可以在模型山体上涂白乳胶,粘上草粉。 学生小组合作,制作立体地形模型 立体地形模型制作活动能促进学生更深入的理解不同地形的特点,学会使用常见材料来表现地形特征。

板书 设计 地球的表面

作业与拓展学习设计 要求学生选择一个关于地球表面的话题,查阅资料,撰写一篇简短的科学小论文。

教学反思改进

课时教学设计

课题 火山和地震

学习内容分析 本课意在帮助学生初步了解火山喷发与地震这两种地质灾害的主要特征和破坏能力,借助模拟实验理解火山喷发与地震的形成过程,学习抗震防灾基本常识,树立维护生命安全的意识。增强自护自救能力。

学情 分析 五年级学生对火山和地震有一定的认识,但从本质上并不了解火山和地震形成的根本原因

学习 目标 科学观念: 通过观察、比较和阅读,学会描述火山喷发、地震的主要表现和危害。 断裂时会释放出大量的能量,使大地猛烈地震动起来的现象。 科学思维: 乐于通过实验模拟火山喷发、地震,并意识到导致火山喷发和地震的力量来自地球内部。 探究实践: 模拟火山喷发和地震 态度责任: 通过阅读与研讨,初步了解科学避震的基本方法。

学习 重点 了解火山喷发和地震的重要特征、破坏能力和成因。

学习 难点 模拟火山喷发和地震

学习 准备 学生准备: 模拟火山喷发实验器材:三脚架、酒精灯、火柴、金属盘、土豆泥、番茄酱、小勺子、玻璃棒、镊子等。 模拟岩层褶皱和地震形成实验器材:多层海绵、木片、厚泡沫板等。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 新课导入 播放动画《火山和地震》 观看视频 让学生边看视频边梳理火山喷发的过程和带来的危害

二、 了解火山喷发 1、什么是火山喷发? 火山形成于地表下面,越深的地方,温度就越高,大约在32千米深处,温度之高足以熔化大部分岩石。岩石熔化时,就会膨胀而需要更大的空间。这种被高温熔化的物质便会沿着隆起形成的裂缝上升,当熔岩槽里的压力大于它上面的岩石的压力时,岩浆会沿着地壳薄弱地带喷发形成一座火山。 课件出示:火山结构示意图 2、火山喷发时的场景是什么样的? 火山喷发时,会有大量的火山灰、火山气体从火山口冒出,弥漫空中;会有大量温度很高的红色岩浆从火山口喷溅或溢出;岩浆有的浓稠,有的稀薄,流速也不同;被抛到空中的岩浆落地时形成火山弹;岩浆会向下流动,会覆盖周边的物体…… 3、火山喷发后又是什么样的? 红色岩浆会慢慢冷却变成岩石,灰尘、有毒气体和熔岩会严重影响火山周围居民的生活,如飞机停航、庄稼死亡……当然火山物质也为人类提供了有益资源。 4、火山喷发对人类的影响。 全球每年都有50多次火山喷发。火山喷发产生的火山灰、有毒气体、熔岩流和火山碎屑流等不仅给人类的重合财产带来严重危害,而且会污染空气,导致气候异常,对人类的生存环境产生极大的影响。 让学生用思维导图的方式予以整理 火山喷发是一种严重的地质灾害,火山喷发的过程和火山喷发后带来的危害是重点。组织学生交流火山喷发的过程、喷发后带来的危害,能调动他们的前概念和学习主动性,帮助学生梳理火山喷发的过程。喷发后给人类造成的损失和可能的益处。

三 模拟火山喷发 实验目的:模拟火山喷发,仔细观察给土豆泥加热过程中发生的现象、体会火山形成及喷发的原因。 实验材料:三脚架、铁盒、酒精灯、火柴、土豆泥、番茄酱、石棉网。 实验步骤:(1)在铁盒里放一些土豆泥,做成山的形状,并在土豆泥中间挖一个小洞。 (2)往洞里倒入一定量的番茄酱,再用薄薄的一层土豆泥封住洞口。 (3)将铁盒放到三脚架上,用酒精灯加热,观察发生的现象。 实验分析:加热土豆泥用的酒精灯模拟地球内部的热量;土豆泥模拟地球的岩石圈层(地壳);番茄酱模拟地幔层的岩浆;番茄酱穿过土豆泥冒出来的过程模拟火山喷发。 实验结论:火山喷发前有预兆,火山是由于地下熔融的岩浆沿着地壳的薄弱地带喷发而形成的。 启发学生根据火山构造模思考模拟实验装置中的番茄酱和玻璃管儿分别代表什么,在模型和圆形之间建立联系。观察的同时,完成活动手册 通过模拟火山喷发的实验,学生能进一步认识火山的基本构造,深化对火山喷发过程和危害的认识,借助锥形平衡番茄酱模拟火山喷发。此实验时间虽长,但形似真实火山喷发,揭示火山喷发出的物质和力量来自地球内部,有利于学生理解火山喷发是可观测、可预警的。

四 了解地震 1、什么是地震? 当地壳深处的岩层因受到过度挤压而突然破裂或错动时,会引起大地剧烈震动,释放出长期积累的巨大能量。地震也是地球上极具破坏力的自然灾害之一,大地震会使房屋倒塌、道路毁坏,严重危及人的重合安全。海底地震还会引发海啸。 地震是地壳运动的一种形式,在地球上从未间断。90%的地震是由地球各个大板块之间互相挤压所引发的构造地震。地下深处岩石在破裂、错动时就把长期积累的能量急剧释放出来,以地震波的形式向四面八方传播出去,引起房摇地动。地震的能量大小用震级来表示,对地表的破坏程度用烈度来表示。 2、了解地震带来的危害。 地震可造成建筑物的破坏,如房屋倒塌、公路毁坏、桥梁断裂、水坝开裂、铁路变形、冲毁港品等。除此之外还可以导致地面裂缝、塌陷、山体滑坡等自然灾害。地震的直接灾害发生后,会引起次生灾害,如水灾和火灾等。地震严重危及人类的生命安全。海底地震还会引发海啸 交流地震可能带来哪些危害? 本活动旨在帮助学生形成关于地震的基本认识。通过阅读资料或观看视频,学生将认识到地震往往发生在地球深处,是岩石层断裂或错动引起的地动山摇,会释放巨大能量。

五 模拟岩层褶皱和地震的形成 1、模拟地震。 课件出示实验方法、步骤及结论等。 2、比较火山和地震的不同与相同之处。 老师补充真实地震发生后岩层发生褶皱、断裂、错动和抬升的照片儿,学生聚焦岩层形变,猜测成因。 补充真实地震发生后岩层发生褶皱、断裂、错动和抬升的照片儿,让学生聚焦岩层形变,猜测成因。

六 了解地震发生时的自救常识 1、在家中如何进行自救? 头脑保持清醒冷静,做出敏捷反应是保障安全的关键。在家中要就地避险,不可贸然外逃,可选择较安全的地方(如床下、桌子底下)躲避;住在单元楼内,可选择卫生间、厨房、储藏室及墙角躲避。同时,要关闭电源,关闭煤气,熄灭炉火,防止发生火灾和煤气泄漏。高层住户向下转移时,千万不能跳楼,也不能乘电梯,可利用两次地震之间的间隙迅速撤离。 2、在公共场所如何进行自救? 3、地震逃生口诀。 地震发生时应保持镇定,采取正确的避震和逃生方法,避免错误的做法。就地避震时要选择安全场所、保护好头部。逃生时要走安全通道,到空旷的广场。 地震发生过程非常短暂,通常只有短短几秒到十几秒。所以当地震发生时,就近躲避是非常必要的,除非在十几秒内能迅速跑到户外开阔地,否则不要尝试往外跑或往楼上跑。遇到地震时,牢记“伏地、遮蔽、手抓牢”的地震保护自身口诀。 辨析一些避震和逃生行为是否科学合理 朗朗上口的地震逃生口诀,能让学生很快掌握正确避震逃生的方法,避免错误的做法,学会保护自己。

板书 设计

作业与拓展学习设计 与家人一起观看一部关于火山或地震的纪录片,并准备在下节课上分享你的观后感,包括你从中学到了什么新知识,以及这些自然灾害对人类社会的启示。

教学反思改进

课时教学设计

课题 地球的内部

学习内容分析 本课内容深入前两课的本质层面,旨在帮助学生初步了解地球内部圈层结构和地壳运动模式,初步了解地壳运动会导致地表发生全球性或小范围的海陆变迁。能初步从宏观层面解释地形高低起伏、火山地震频发的原因。

学情 分析 地球内部很神秘,地球是一个不能打开观察的暗箱,学生对于地球内部有自己的猜想

学习 目标 科学观念: 1.通过资料学习,能说明地球内部的圈层结构与特点。 2、通过阅读、模拟实验,理解地球内部的运动模式,能解释地壳缓慢移动的原因和结果。 科学思维: 借助研讨与交流,认识海陆变迁、大陆漂移也是地壳运动的结果。 探究实践: 通过模拟实验推测、解释地壳运动的原因和表现。 态度责任: 能说明地球内部的圈层结构与特点。

学习 重点 能说明地球内部的圈层结构与特点

学习 难点 通过模拟实验推测、解释地壳运动的原因和表现。

学习 准备 教具:地球仪、火山和地震图片、地热视频、钻探和地震波探测资料、酒精灯、三脚架、石棉网、烧杯、泡沫块(有编号)、淀粉糊、红色素、搅拌棒、镊子、隔热手套、抹布。 - 多媒体资源:相关视频、PPT课件。

学习活动设计

学习 环节 教师活动 学生活动 设计意图

一、 复习导入 小明家住在十二楼,一天傍晚小明和爸爸、妈妈正在客厅吃晚饭,突然大地剧烈地震动起来,家里悬挂的镜框也摇晃起来了,可能发生了什么?小明一家应该怎样保护自己? 可能发生了地震。他们应该跑到室外空旷的地方,下楼应该走楼梯,不可以乘坐电梯。来不及的时候双手抱头躲在桌子底下,关掉电源,熄灭炉火等。 帮助学生巩固地震有关的知识

二、 你能从下面这些现象中推测地球内部是什么样的吗 1、火山 火山喷发时,会有一股股火山灰射向空中,并从裂缝里溢出岩浆,有的长达数十千米。火山喷发出来的火山灰和炙热的岩浆来自地球的内部,这说明了地球内部的温度和压力很大。 结论:地球内部不是空的,温度很高、压力很大,存在炙热的岩浆。 2、地震 地震最主要的后果是地面出现断层和地裂缝。大地震的地表断层绵延几十到几百千米,往往具有较明显的垂直错距和水平错距,能反映出震源处的构造变动特征。 结论:地球内部是不稳定的,会运动和变化,岩层会承受很大的压力,所积聚的能量需要释放。 3、地热:地热现象主要有温泉、沸泉、间歇喷泉等。温泉是从地下自然涌出的自然水,天然温泉水的温度大多在60℃以上。沸泉指温度约等于当地地表水沸点的地下水。间歇喷泉是间歇喷发的温泉,多发生于火山运动活跃的区域,有人把它比作“地下的天然锅炉”。在火山活动地区,熔岩使地层水化为水蒸气,水蒸气沿裂缝上升,当温度下降到汽化点以下时液化成为温度很高的水,每间隔一段时间喷发一次,形成间歇喷泉。 结论:地球内部有大量的热能,可能比地表温度高。 借助阅读和视频完成活动手册 先通过教材上的图片推测地球内部有岩浆物质、高温、高压、不稳定、会运动的特点,再通过阅读资料人类地球内部的探索,认识人类探索地球内部的主要方法和成果。以及科学家对地球内部圈层运动模式做出的猜测

三 人类对地球内部的探索 1、利用地震波的探测研究地球内部的结构。 人类无法进入到地球深处,除了火山、地震、地热等自然现象中可以收集有关地球内部的信息外,科学家早就想钻孔探测地球的内部结构,遗憾的是,到目前为止,人类钻孔的深度只能达到12千米,如果把地球比作熟鸡蛋,这深度连鸡蛋壳还没有钻透。 2、地球内部结构。 地震学家发现,地震波在传到地下平均33千米处有折射现象发生,在地下2900千米处,也发生明显变化。他们推测这是地球内部两种物质分界导致的,于是将两个物质分界面分别命名为“莫霍面”和“古登堡面”。并根据这两个分界面把地球分为地壳、地幔和地核三个圈层。 播放视频《地球内部结构》 地壳:地球表面薄薄的一层叫地壳,它主要由各种岩石构成。地壳层厚度不一,平均厚度约17千米。上层为花岗岩层,下层为玄武岩层。地球内部的温度和压力随深度加深而逐渐增加。经检测,地壳岩石的年龄绝大多数小于20亿年,而地球从生成到现在大约有46亿年了,这说明了构成地壳和岩石不是地球的原始地壳。 地幔:地壳和地核之间的部分叫地幔。地幔层的平均厚度约2900千米,上地幔主要是橄榄石,下地幔是具有一定塑性的固态物质。 地核:地球的中心部分叫地核。地核层的平均态度约3400千米,外核是液态的金属物质,可流动;内核是固态的,主要由铁、镍等金属元素构成。温度最高达5000℃。 学生通过观察模拟装置,直观感受泡沫块儿和下方液体的运动。 使用具有流动性的粘稠液体模拟岩浆运动,呈现地壳板块运动时板块之间或靠近、或远离、或挤压、或抬升的现象,实验效果更逼真。帮助学生建立地壳运动的能量来自地球内部处于对流状态的岩浆的意识。

四 了解地球的板块运动 1、板块构造学说。 一些科学家认为,地幔和地核会进行水平运动和上下运动,而最外层的地壳也就像浮在水面上的船只一样随之运动起来。地震是人们直接感知到的地壳运动的反映,更普遍的地壳运动则在长期地、缓慢地进行着,必须借助仪器长期观测才能发觉。板块构造学说将全球的岩石圈划分为六大板块,认为板块在相对移动的过程中,或向两边张裂,或彼此碰撞,从而形成了地球表面的基本面貌。 科学家在1968年将全球地壳划分为六大板块:太平洋板块、亚欧板块、非洲板块、美洲板块、印度洋板块和南极洲板块。其中除太平洋板块几乎全为海洋外,其余五个板块既包括大陆又包括海洋。 板块构造学说是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。板块碰撞和板块分离均为板块的水平运动。板块碰撞是指两个同类型板块发生会合、相互挤压,形成千山带的作用和过程。板块分离指两个同类型板块在持续外推力的作用下相互远离的过程。板块交错反映了板块的升降运动,表现为地壳的抬升或下沉,从而引起海陆变迁,下沉形成海沟,抬升形成海岸山脉或岛弧。 结论:地球板块的运动引起火山喷发或地震,改变了地形。 推测喜马拉雅山很久以前的情况 课件出示分析及结论 对比地球大陆板块的变化 组成地球外壳的岩石圈原来是一个整体,后来地球内部运动的力量使它分裂成几块,形成了现大的大陆板块。如前面实验所示,这些大陆板块相互碰撞、分离、平移,从而导致地表的巨大变化。 2亿年前,地球大陆板块是连接在一起的,现在则是相互分离开来的。1912年,魏格纳正式提出了大陆漂移学说,由于当时不能更好地解释漂移的机制,曾受到地球物理学家的反对。随着古地磁与地震学、宇航观测的发展,一度沉寂的大陆漂移说获得了新生,并为板块构造学说的发展奠定了基础。 学生先介绍喜马拉雅山雄伟壮丽的景色和巍峨的气势,再介绍我生物学家发现这一带生物化石的种类、生活环境和生活年代,引导学生做出推测。这一带原来是汪洋大海。然后出示科学家的研究结论来证实学生所做的推测,最后引导学生试着运用地球板块儿运动学说来解释喜马拉雅山的海陆变迁。 根据喜马拉雅山的化石,推测这一代过去的样子,让学生知道海陆不是一成不变的,在局部地区会发生转换,让学生观察逐渐分离的地球和。大陆板块儿变化示意图,比较今天的地球与2亿年前的有什么不同,知道全球性大陆漂移能促进学生应用上面所学到的地球板块儿运动知识来解释海陆变迁、大陆漂移现象。

板书 设计

作业与拓展学习设计 收集更多关于地球内部结构和运动的资料,准备在下节课上进行分享。

教学反思改进

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录