核心素养目标 第12课 大一统王朝的巩固 课件(共31张PPT)-2024-2025学年统编版(2024)七年级历史上册

文档属性

| 名称 | 核心素养目标 第12课 大一统王朝的巩固 课件(共31张PPT)-2024-2025学年统编版(2024)七年级历史上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-29 05:51:54 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第12课

大一统王朝的巩固

课程标准:通过了解汉武帝的大一统,知道西汉发展国力强盛原因;通过了解西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家发展的过程。

1、通过学习,了解“推恩令”、罢黜百家,尊崇儒术、盐铁专卖以及北击匈奴等汉武帝巩固统治的措施及影响。(历史解释)

2、分析材料,了解西汉初期中央和封国的力量对比,分析汉武帝为巩固统一所采取的相关措施及影响。(历史解释、史料实证)

3、通过学习汉武帝为维护国家统一所做的努力,认识维护和巩固国家的统一是中华民族永恒的任务,提高民族责任感。(家国情怀)

核心素养目标

导入新课

沁园春·雪

“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。……”

公元前141年,16岁的刘彻即位。他就是汉武帝。据《史记》记载,西汉经过70多年的发展,在没有水旱灾害的年份,百姓家给人足,国家府库钱财充足。京师积累的铜钱很多,因年久不用,穿钱的绳子都烂了。这些为汉武帝巩固大一统国家莫定了物质基础。汉武帝采取了哪些措施?统一多民族国家又有哪些巩固和发展?

他建立了一个国家前所未有的尊严

他给了一个民族挺立千秋的自信

他的国号成了一个民族永远的名字

概

念

解

读

大一统与大统一的区别

“大一统”所涵盖的范围比“大统一”要广得多。

“大一统”不仅是地域上的统一,更是思想、文化、经济的统一。而“大统一”就仅仅是地域上的统一了。

大一统的含义:就是中央加强对政治、经济、思想文化等各方面的统一领导,形成高度中央集权的政治局面。

一、削弱地方势力

1.背景

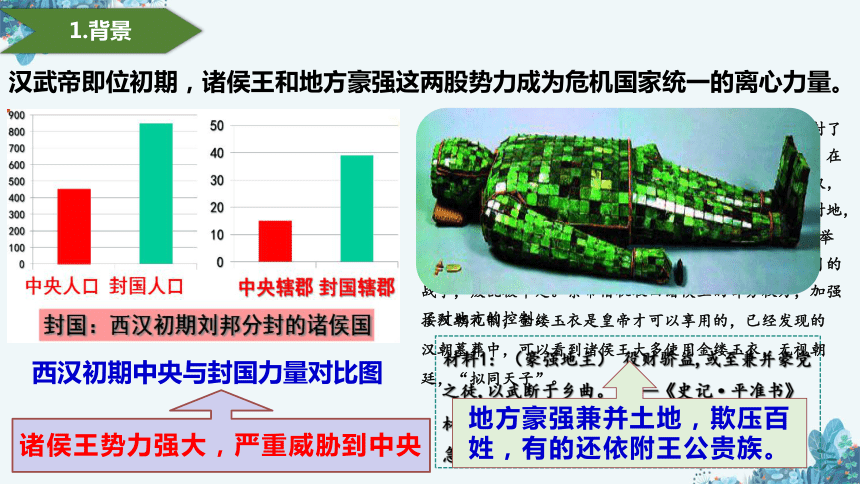

汉武帝即位初期,诸侯王和地方豪强这两股势力成为危机国家统一的离心力量。

西汉初期中央与封国力量对比图

诸侯王势力强大,严重威胁到中央

西汉建立后,刘邦继续实行郡县制,为巩固统治,又分封了一些诸侯王,实行郡国并行制度。这些诸侯王封地广大,在封地内可以任免官更,收取租税,铸造钱币,还拥有兵权,势力强大。汉景帝接受晁错建议,下令削夺王国的部分封地,划归中央管辖。公元前154年,吴王联合其他六个诸侯王举兵叛乱,史称“七国之乱”。朝廷出兵平叛,经过三个月的战争,叛乱被平定。景帝借机收回诸侯王的部分权力,加强了对地方的控制。

材料1:(豪强地主) 役财骄益,或至兼并豪党之徒,以武断于乡曲。 ——《史记·平准书》材料2:诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄,急则阻其强而合从,以逆京师。

按汉朝礼制,金缕玉衣是皇帝才可以享用的,已经发现的汉朝墓葬中,可以看到诸侯王大多使用金缕玉衣,无视朝廷,“拟同天子”。

地方豪强兼并土地,欺压百姓,有的还依附王公贵族。

2、汉武帝加强中央集权的措施

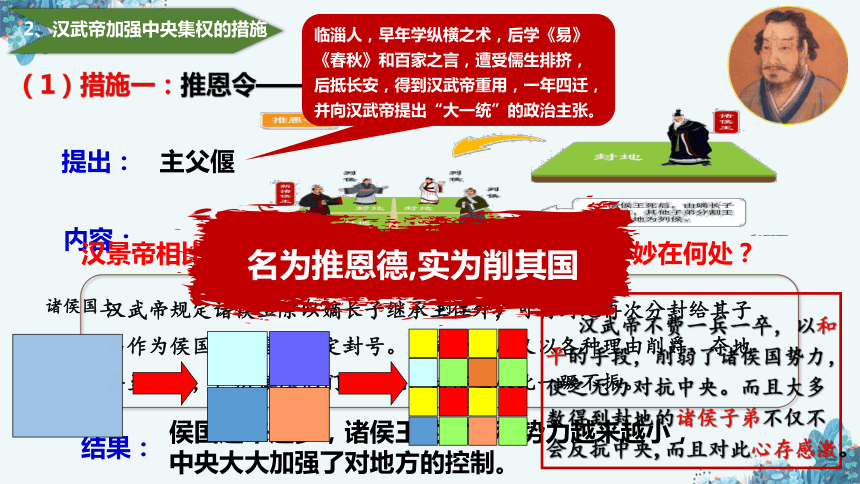

(1)措施一:推恩令——解决王国问题

主父偃

汉武帝规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。汉武帝随后又以各种理由削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

提出:

内容:

结果:

侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,中央大大加强了对地方的控制。

临淄人,早年学纵横之术,后学《易》《春秋》和百家之言,遭受儒生排挤,后抵长安,得到汉武帝重用,一年四迁,并向汉武帝提出“大一统”的政治主张。

汉景帝相比较,同样是削藩,汉武帝的“推恩令”妙在何处?

诸侯国土

封土分一次

封土再分

汉武帝不费一兵一卒,以和平的手段,削弱了诸侯国势力,使之无力对抗中央。而且大多数得到封地的诸侯子弟不仅不会反抗中央,而且对此心存感激。

名为推恩德,实为削其国

(2)措施二:削爵、夺地、除国

以各种理由,削爵、夺地、甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

你送来的贺礼太薄,对朕不敬,削你的爵位!

公元前112年,汉武帝以诸侯王所献助祭的“酎金”成色不好或斤两不足为借口而夺爵,被夺爵者达106人,占当时列侯的半数。

酎金即诸侯贡金以助祭宗庙

(3)措施三:迁徙、打击地方豪强

内容:汉武帝还下令将一些郡国豪强迁往京师一带。这些豪强离开经营多年的故地,原有的社会关系被打破,势力被削弱。

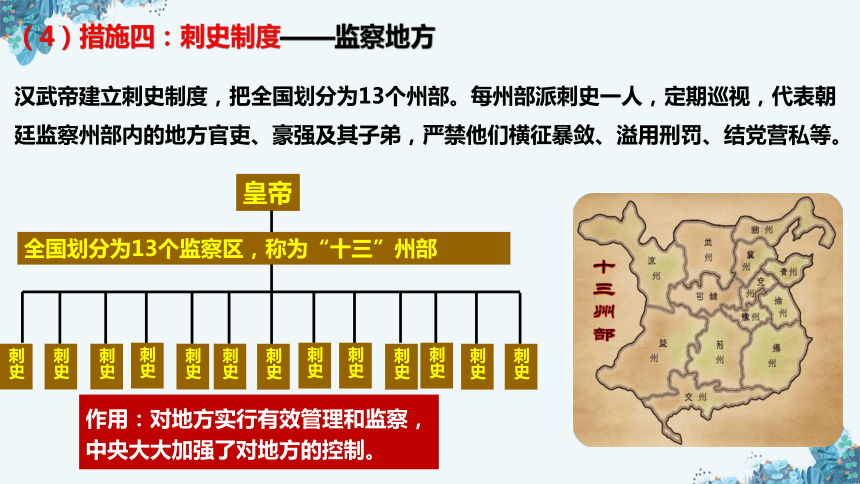

(4)措施四:刺史制度——监察地方

汉武帝建立刺史制度,把全国划分为13个州部。每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟,严禁他们横征暴敛、溢用刑罚、结党营私等。

皇帝

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

全国划分为13个监察区,称为“十三”州部

作用:对地方实行有效管理和监察,中央大大加强了对地方的控制。

二、推动经济发展

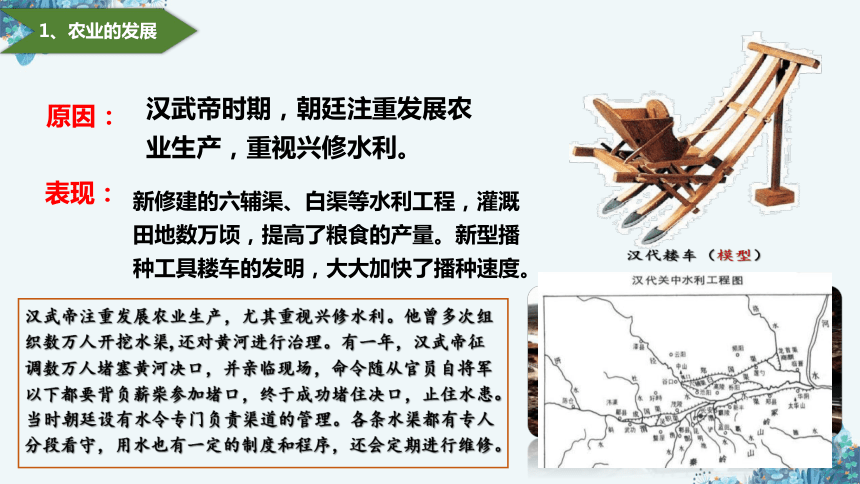

1、农业的发展

新修建的六辅渠、白渠等水利工程,灌溉田地数万顷,提高了粮食的产量。新型播种工具耧车的发明,大大加快了播种速度。

原因:

汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产,重视兴修水利。

表现:

汉武帝注重发展农业生产,尤其重视兴修水利。他曾多次组织数万人开挖水渠,还对黄河进行治理。有一年,汉武帝征调数万人堵塞黄河决口,并亲临现场,命令随从官员自将军以下都要背负薪柴参加堵口,终于成功堵住决口,止住水患。当时朝廷设有水令专门负责渠道的管理。各条水渠都有专人分段看守,用水也有一定的制度和程序,还会定期进行维修。

白渠

2、手工业的发展

这一时期,纺织、冶炼、制陶、酿造等手工业进一步发展。

经济上存在的问题

①私人铸币还没有完全禁绝,盐铁经营权也大都掌握在豪强手中;

②社会上出现了许多富商大贾,控制了国家的经济命脉。

3、汉武帝的经济政策

(1)铸币权收归中央,统一铸造五铢钱

(元狩五年)罢半两钱,行五铢钱——《汉书·武帝纪》

“铢”是古代一种重量单位,一两的二十四分之一为一铢。 五铢钱是我国钱币史上使用时间最长的货币,从汉武帝直到唐高祖,五铢钱流行了七百多年。

相关史事:汉初允许私人铸币,文景时最大的货币供应商是吴王刘濞和蜀郡的邓通,两人因此巨富。汉初的8位富豪中,有4位都是冶铁业者,其余分别从事流通业、粮食业、种植业和金融业。官员和商人结成交易同盟,牟取利益。——源自《盐铁论·错币》

(2)盐铁官营、专卖

在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖

(3)平抑物价:在全国范围内统一调配物资,平抑物价

(4)他还下令对商人征收车船税。

意

义

这些措施,使中央对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

三、尊崇儒术

1、背景

(2)士人四处游说,依附诸侯王,对抗朝廷。思想不统一,不利于中央集权

(1)西汉初,统治者奉行“无为而治”的政策,诸子百家的学说流行。

汉高祖刘邦厌恶儒生,甚至憎儒服、溺儒冠

惠帝、吕后时,公卿大臣都是武力功臣

文帝喜好“刑名之言”

景帝也不任用儒生

材料:淮南王刘安,招用诸子百家几千人著书立说,编写《淮南子》。诸侯王门下聚集的许多宾客,常常批评皇帝的政策。

2、人物及主张:

董仲舒

“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想。

罢黜:贬低并排斥(不是禁绝)

百家:儒家以外的学说

儒术:新儒学

目的:

稳固统治

史书记载,董仲舒求学期间,三年不曾走出房门,甚至都不偷偷开窗看下外面的风景,这也是成语“目不窥园”的由来。董仲舒“三年不窥园”的典故早在古代就有人评论,如隋唐时期的史学大家颜师古在为《汉书》作注的时候评论说“虽有园圃,不窥视之,言专学也”。他的治学态度和精神成为后世专心做学问的典范。

史料链接

汉武帝为什么会采纳董仲舒的建议?

汉武帝即位时,“无为而治”的治国策略导致的弊端已逐渐暴露,使得汉王朝统治者不得不对以往的治国理念进行反思。

汉武帝的雄才伟略,特别是巩固大一统的治国理想,使汉王朝转向以积极进取的儒家思想治国有了可能性。

经过董仲舒改造之后的新儒学适应了当时国家治理的需要。

3、措施

材料:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同……。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书 董仲舒列传》

(1)罢黜百家,尊崇儒术

董仲舒把儒家思想与当时的社会需要相结合,并吸收了其他学派的理论,创建了一个以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏。董仲舒在新儒学中提出“天人合一”“天人感应”学说,宣扬“君权神授”;他还提出“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五钟为人处世的道德标准(“三纲五常”)。他想汉武帝建议“罢黜百家,尊崇儒术”,实现思想上的统一,加强中央集权。

尊崇儒术。

统一思想(文化道统)。

君君臣臣,父父子子。忠君守礼思想。

补充:天人感应

(2)兴办太学

在长安兴办太学,以儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》作为教材,培养治国安邦的人才,儒士也进入各级政府机构。

儒学从此成为国家的统治思想,居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

材料:董仲舒向汉武帝建议:诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。——《汉书·董仲舒传》

4、影响

消极:思想控制,文化专制,不利于我国学术思想和科技文化的繁荣发展。

积极:儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

措施 (态度) 秦始皇 “焚书坑儒” 汉武帝

“罢黜百家,尊崇儒术”

相同 目的

实质

不同 方式

结果

巩固统治,加强中央集权

文化专制

采用法家思想,对其它思想粗暴破坏

尊崇儒术(吸收法、道思想),以儒学为正统思想,

加速了秦朝的灭亡

促进了大一统局面的形成和巩固

四、北击匈奴

1、背景

(1)匈奴是约公元前3世纪兴起于今内蒙古阴山山麓的一个游牧部族,他们不断蚕食、征服周边弱小民族,并南下侵扰中原,秦始皇曾派蒙恬北击匈奴,收复河套。

(2)秦末汉初,冒顿(mò dú) 单于统一蒙古草原,不断南下袭扰。

(3)“和亲”:西汉建国之初,国力疲弱,不得不对匈奴实行“和亲”,将宗室女子嫁给匈奴首领单于,每年还要送给匈奴大量粮食和布匹。

经过“文景之治”,西汉强盛起来。汉武帝改变汉初推行的和亲政策,组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。

卫青、霍去病

卫青(?—公元前106),河东平阳人。他出身卑微,少年时放羊,由于其姐姐受宠于汉武帝,得以在朝中做官。在西汉反击匈奴的战争中,他显示出卓越的军事才能,立下赫赫战功。卫青曾七次北击匈奴,指挥作战时以骑兵为主,步兵、车兵配合;善于长途奔袭,注重歼灭敌人有生力量。卫青爱惜部下,虽有大功却不自傲,因而具有威望。

霍去病(?—公元前117),河东平阳人,是卫青的外甥。他英勇善战,前后六次出击匈奴,取得辉煌战绩。第一次出征河西时,他率轻骑深入大漠,转战六日,消灭匈奴兵数千人。汉武帝想给霍去病建造宅第,霍去病说:“匈奴未灭,无以家为也。”封冠军侯。霍去病官至大司马骠骑将军,他们死后,都陪葬在汉武帝茂陵陵园。

人

物

扫

描

2、北击匈奴

公元前138张骞出使西域联络大月氏

公元前127年卫青第一次北击匈奴

(河南战役)

公元前121年霍去病第二次北击匈奴

(河西战役)

公元前119年卫青、霍去病第三次北击匈奴(漠北战役)

漠北战役

公元前119年,汉军发起漠北战役。汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。卫青和霍去病分道北上。卫青率军穿越大漠,在漠北同匈奴主力决战,取得胜利。霍去病也挥师北击匈奴,大获全胜。匈奴经过漠北战役的沉重打击,再无力与西汉对抗,一部分匈奴人归附西汉,另一部分匈奴人开始西迁。经过数次战争,西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

①匈奴经过漠北战役的沉重打击,再无力与西汉对抗,部分匈奴人开始西迁。

②经过数次战争,西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域。

③西汉在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

秦朝疆域图

汉武帝时期疆域图

汉武帝将汉初“文景之治”时的两百余万平方公里拓展到四百余万平方公里。而人口经过暴增之后,已经达到6000万上下,占当时世界的总人口的60%。——整理自葛剑雄《中国历代疆域变迁》

影响:汉武帝从政治、思想、经济和军事等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

在中国历史书内秦皇汉武经常互相衔接。而且一提到汉武帝,又离不开好大喜功的评价。今天我们看他的纪录,不能否定他是一个特出的人物;但他的功业,仍要在长期的历史上评判。最重要的一点,则是他所开创的局面,后人无法继续。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

课堂总结

思想

实施“推恩令”(主父偃)、建立刺史制度,加强了中央对地方的控制。

经济

政治

“罢黜百家,尊崇儒术”(董仲舒),兴办太学,确立了儒家学说的正统地位。

军事:

统一铸币(五铢钱)、盐铁专卖、平抑物价等

北击匈奴 (派卫青、霍去病)

大一统王朝的巩固

西汉开始进入鼎盛时期

中考链接

1.(2024·四川德阳·中考真题)汉武帝即位以后,就有不少朝臣认为“诸侯连城数十,泰强”,并向武帝“数奏其过恶”,要求对他们“稍侵夺”。对此,汉武帝于公元前127年采取的措施是( )

A.设立军机处 B.设置转运使 C.颁行推恩令 D.设立锦衣卫

2.(2024·黑龙江齐齐哈尔·中考真题)秦汉时期的统治者,为了有效地巩固“大一统”局面,都对统治思想进行了选择。其中汉武帝接受董仲舒的建议采取( )

A.统一文字 B.推恩令 C.罢黜百家,尊崇儒术 D.盐铁专卖

C

C

3.(2024·内蒙古包头·中考真题)汉武帝时期,不仅在西南夷地区初步建立起郡县行政体系,还派蜀人司马相如安抚蜀民,增强蜀地民众对国家的认同感。这些措施有利于( )

A.大一统王朝的巩固 B.光武中兴局面的到来

C.“推恩令”的实施 D.休养生息政策的推行

4.(2024·天津·中考真题)秦始皇实施“焚书坑儒”,汉武帝推行“尊崇儒术”。他们都是为了( )

A.削弱诸侯王势力 B.加强思想控制

C.消除匈奴威胁 D.打击豪强地主势力

A

B

5.(2024·重庆·中考真题)汉武帝在长安为太常博士的弟子兴建太学,使他们在太学中随博士受业,经考试后,按等第录用。各地方也都设立学校。汉武帝此举旨在( )

A.推行休养生息政策 B.剥夺诸侯王的权力

C.巩固儒学主导地位 D.打击地方豪强势力

6.(2024·广东·中考真题)汉武帝时期,人们常用“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”等字取名,文人、学士也多练习骑射、击剑等。与该风气的出现可能有关的是( )

A.北击匈奴 B.光武中兴 C.楚汉之争 D.文景之治

C

A

7.(2024·山东青岛·中考真题)汉武帝一方面加强对商业和商人的管理,实行彻底的币制改革,集中货币发行权,禁止地方铸钱,统一货币;另一方面将盐、铁经营权收归中央。这些措施起到的主要作用是( )

A.使汉初的经济逐渐得以恢复发展 B.使地方上的豪强地主发展起来

C.使整个社会的文化素养得以提高 D.使朝廷对社会的经济控制加强

8.(2024·湖北·中考真题)秦代焚书坑儒重在“禁”,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题,激起了强烈反抗。汉代尊崇儒术重在“尊”,把儒家经术作为国家培养和选拔人才的基本内容,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中,从而确立了儒家思想的正统地位。由此可知( )

A.教化是社会治理的重要工具 B.教育引导是理政的唯一途径

C.入仕途径决定社会稳定与否 D.儒法结合是强化皇权的根本

D

A

第12课

大一统王朝的巩固

课程标准:通过了解汉武帝的大一统,知道西汉发展国力强盛原因;通过了解西汉“削藩”和尊崇儒术,知道统一多民族封建国家发展的过程。

1、通过学习,了解“推恩令”、罢黜百家,尊崇儒术、盐铁专卖以及北击匈奴等汉武帝巩固统治的措施及影响。(历史解释)

2、分析材料,了解西汉初期中央和封国的力量对比,分析汉武帝为巩固统一所采取的相关措施及影响。(历史解释、史料实证)

3、通过学习汉武帝为维护国家统一所做的努力,认识维护和巩固国家的统一是中华民族永恒的任务,提高民族责任感。(家国情怀)

核心素养目标

导入新课

沁园春·雪

“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。……”

公元前141年,16岁的刘彻即位。他就是汉武帝。据《史记》记载,西汉经过70多年的发展,在没有水旱灾害的年份,百姓家给人足,国家府库钱财充足。京师积累的铜钱很多,因年久不用,穿钱的绳子都烂了。这些为汉武帝巩固大一统国家莫定了物质基础。汉武帝采取了哪些措施?统一多民族国家又有哪些巩固和发展?

他建立了一个国家前所未有的尊严

他给了一个民族挺立千秋的自信

他的国号成了一个民族永远的名字

概

念

解

读

大一统与大统一的区别

“大一统”所涵盖的范围比“大统一”要广得多。

“大一统”不仅是地域上的统一,更是思想、文化、经济的统一。而“大统一”就仅仅是地域上的统一了。

大一统的含义:就是中央加强对政治、经济、思想文化等各方面的统一领导,形成高度中央集权的政治局面。

一、削弱地方势力

1.背景

汉武帝即位初期,诸侯王和地方豪强这两股势力成为危机国家统一的离心力量。

西汉初期中央与封国力量对比图

诸侯王势力强大,严重威胁到中央

西汉建立后,刘邦继续实行郡县制,为巩固统治,又分封了一些诸侯王,实行郡国并行制度。这些诸侯王封地广大,在封地内可以任免官更,收取租税,铸造钱币,还拥有兵权,势力强大。汉景帝接受晁错建议,下令削夺王国的部分封地,划归中央管辖。公元前154年,吴王联合其他六个诸侯王举兵叛乱,史称“七国之乱”。朝廷出兵平叛,经过三个月的战争,叛乱被平定。景帝借机收回诸侯王的部分权力,加强了对地方的控制。

材料1:(豪强地主) 役财骄益,或至兼并豪党之徒,以武断于乡曲。 ——《史记·平准书》材料2:诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄,急则阻其强而合从,以逆京师。

按汉朝礼制,金缕玉衣是皇帝才可以享用的,已经发现的汉朝墓葬中,可以看到诸侯王大多使用金缕玉衣,无视朝廷,“拟同天子”。

地方豪强兼并土地,欺压百姓,有的还依附王公贵族。

2、汉武帝加强中央集权的措施

(1)措施一:推恩令——解决王国问题

主父偃

汉武帝规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。汉武帝随后又以各种理由削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

提出:

内容:

结果:

侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,中央大大加强了对地方的控制。

临淄人,早年学纵横之术,后学《易》《春秋》和百家之言,遭受儒生排挤,后抵长安,得到汉武帝重用,一年四迁,并向汉武帝提出“大一统”的政治主张。

汉景帝相比较,同样是削藩,汉武帝的“推恩令”妙在何处?

诸侯国土

封土分一次

封土再分

汉武帝不费一兵一卒,以和平的手段,削弱了诸侯国势力,使之无力对抗中央。而且大多数得到封地的诸侯子弟不仅不会反抗中央,而且对此心存感激。

名为推恩德,实为削其国

(2)措施二:削爵、夺地、除国

以各种理由,削爵、夺地、甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振。

你送来的贺礼太薄,对朕不敬,削你的爵位!

公元前112年,汉武帝以诸侯王所献助祭的“酎金”成色不好或斤两不足为借口而夺爵,被夺爵者达106人,占当时列侯的半数。

酎金即诸侯贡金以助祭宗庙

(3)措施三:迁徙、打击地方豪强

内容:汉武帝还下令将一些郡国豪强迁往京师一带。这些豪强离开经营多年的故地,原有的社会关系被打破,势力被削弱。

(4)措施四:刺史制度——监察地方

汉武帝建立刺史制度,把全国划分为13个州部。每州部派刺史一人,定期巡视,代表朝廷监察州部内的地方官吏、豪强及其子弟,严禁他们横征暴敛、溢用刑罚、结党营私等。

皇帝

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

刺史

全国划分为13个监察区,称为“十三”州部

作用:对地方实行有效管理和监察,中央大大加强了对地方的控制。

二、推动经济发展

1、农业的发展

新修建的六辅渠、白渠等水利工程,灌溉田地数万顷,提高了粮食的产量。新型播种工具耧车的发明,大大加快了播种速度。

原因:

汉武帝时期,朝廷注重发展农业生产,重视兴修水利。

表现:

汉武帝注重发展农业生产,尤其重视兴修水利。他曾多次组织数万人开挖水渠,还对黄河进行治理。有一年,汉武帝征调数万人堵塞黄河决口,并亲临现场,命令随从官员自将军以下都要背负薪柴参加堵口,终于成功堵住决口,止住水患。当时朝廷设有水令专门负责渠道的管理。各条水渠都有专人分段看守,用水也有一定的制度和程序,还会定期进行维修。

白渠

2、手工业的发展

这一时期,纺织、冶炼、制陶、酿造等手工业进一步发展。

经济上存在的问题

①私人铸币还没有完全禁绝,盐铁经营权也大都掌握在豪强手中;

②社会上出现了许多富商大贾,控制了国家的经济命脉。

3、汉武帝的经济政策

(1)铸币权收归中央,统一铸造五铢钱

(元狩五年)罢半两钱,行五铢钱——《汉书·武帝纪》

“铢”是古代一种重量单位,一两的二十四分之一为一铢。 五铢钱是我国钱币史上使用时间最长的货币,从汉武帝直到唐高祖,五铢钱流行了七百多年。

相关史事:汉初允许私人铸币,文景时最大的货币供应商是吴王刘濞和蜀郡的邓通,两人因此巨富。汉初的8位富豪中,有4位都是冶铁业者,其余分别从事流通业、粮食业、种植业和金融业。官员和商人结成交易同盟,牟取利益。——源自《盐铁论·错币》

(2)盐铁官营、专卖

在全国各地设盐铁官,把煮盐、冶铁、卖酒等经营权收归国有,实行盐铁和酒的官营、专卖

(3)平抑物价:在全国范围内统一调配物资,平抑物价

(4)他还下令对商人征收车船税。

意

义

这些措施,使中央对经济的掌控大大加强,国家财政状况得到很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

三、尊崇儒术

1、背景

(2)士人四处游说,依附诸侯王,对抗朝廷。思想不统一,不利于中央集权

(1)西汉初,统治者奉行“无为而治”的政策,诸子百家的学说流行。

汉高祖刘邦厌恶儒生,甚至憎儒服、溺儒冠

惠帝、吕后时,公卿大臣都是武力功臣

文帝喜好“刑名之言”

景帝也不任用儒生

材料:淮南王刘安,招用诸子百家几千人著书立说,编写《淮南子》。诸侯王门下聚集的许多宾客,常常批评皇帝的政策。

2、人物及主张:

董仲舒

“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想。

罢黜:贬低并排斥(不是禁绝)

百家:儒家以外的学说

儒术:新儒学

目的:

稳固统治

史书记载,董仲舒求学期间,三年不曾走出房门,甚至都不偷偷开窗看下外面的风景,这也是成语“目不窥园”的由来。董仲舒“三年不窥园”的典故早在古代就有人评论,如隋唐时期的史学大家颜师古在为《汉书》作注的时候评论说“虽有园圃,不窥视之,言专学也”。他的治学态度和精神成为后世专心做学问的典范。

史料链接

汉武帝为什么会采纳董仲舒的建议?

汉武帝即位时,“无为而治”的治国策略导致的弊端已逐渐暴露,使得汉王朝统治者不得不对以往的治国理念进行反思。

汉武帝的雄才伟略,特别是巩固大一统的治国理想,使汉王朝转向以积极进取的儒家思想治国有了可能性。

经过董仲舒改造之后的新儒学适应了当时国家治理的需要。

3、措施

材料:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同……。臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书 董仲舒列传》

(1)罢黜百家,尊崇儒术

董仲舒把儒家思想与当时的社会需要相结合,并吸收了其他学派的理论,创建了一个以儒学为核心的新的思想体系,深得汉武帝的赞赏。董仲舒在新儒学中提出“天人合一”“天人感应”学说,宣扬“君权神授”;他还提出“君为臣纲”“父为子纲”“夫为妻纲”和仁、义、礼、智、信五钟为人处世的道德标准(“三纲五常”)。他想汉武帝建议“罢黜百家,尊崇儒术”,实现思想上的统一,加强中央集权。

尊崇儒术。

统一思想(文化道统)。

君君臣臣,父父子子。忠君守礼思想。

补充:天人感应

(2)兴办太学

在长安兴办太学,以儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》作为教材,培养治国安邦的人才,儒士也进入各级政府机构。

儒学从此成为国家的统治思想,居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

材料:董仲舒向汉武帝建议:诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。——《汉书·董仲舒传》

4、影响

消极:思想控制,文化专制,不利于我国学术思想和科技文化的繁荣发展。

积极:儒学居于主导地位,为历代王朝所推崇,影响深远。

措施 (态度) 秦始皇 “焚书坑儒” 汉武帝

“罢黜百家,尊崇儒术”

相同 目的

实质

不同 方式

结果

巩固统治,加强中央集权

文化专制

采用法家思想,对其它思想粗暴破坏

尊崇儒术(吸收法、道思想),以儒学为正统思想,

加速了秦朝的灭亡

促进了大一统局面的形成和巩固

四、北击匈奴

1、背景

(1)匈奴是约公元前3世纪兴起于今内蒙古阴山山麓的一个游牧部族,他们不断蚕食、征服周边弱小民族,并南下侵扰中原,秦始皇曾派蒙恬北击匈奴,收复河套。

(2)秦末汉初,冒顿(mò dú) 单于统一蒙古草原,不断南下袭扰。

(3)“和亲”:西汉建国之初,国力疲弱,不得不对匈奴实行“和亲”,将宗室女子嫁给匈奴首领单于,每年还要送给匈奴大量粮食和布匹。

经过“文景之治”,西汉强盛起来。汉武帝改变汉初推行的和亲政策,组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。

卫青、霍去病

卫青(?—公元前106),河东平阳人。他出身卑微,少年时放羊,由于其姐姐受宠于汉武帝,得以在朝中做官。在西汉反击匈奴的战争中,他显示出卓越的军事才能,立下赫赫战功。卫青曾七次北击匈奴,指挥作战时以骑兵为主,步兵、车兵配合;善于长途奔袭,注重歼灭敌人有生力量。卫青爱惜部下,虽有大功却不自傲,因而具有威望。

霍去病(?—公元前117),河东平阳人,是卫青的外甥。他英勇善战,前后六次出击匈奴,取得辉煌战绩。第一次出征河西时,他率轻骑深入大漠,转战六日,消灭匈奴兵数千人。汉武帝想给霍去病建造宅第,霍去病说:“匈奴未灭,无以家为也。”封冠军侯。霍去病官至大司马骠骑将军,他们死后,都陪葬在汉武帝茂陵陵园。

人

物

扫

描

2、北击匈奴

公元前138张骞出使西域联络大月氏

公元前127年卫青第一次北击匈奴

(河南战役)

公元前121年霍去病第二次北击匈奴

(河西战役)

公元前119年卫青、霍去病第三次北击匈奴(漠北战役)

漠北战役

公元前119年,汉军发起漠北战役。汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。卫青和霍去病分道北上。卫青率军穿越大漠,在漠北同匈奴主力决战,取得胜利。霍去病也挥师北击匈奴,大获全胜。匈奴经过漠北战役的沉重打击,再无力与西汉对抗,一部分匈奴人归附西汉,另一部分匈奴人开始西迁。经过数次战争,西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域。西汉在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

①匈奴经过漠北战役的沉重打击,再无力与西汉对抗,部分匈奴人开始西迁。

②经过数次战争,西汉控制了阴山以南、河西走廊的大片区域。

③西汉在河西走廊设置武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。

秦朝疆域图

汉武帝时期疆域图

汉武帝将汉初“文景之治”时的两百余万平方公里拓展到四百余万平方公里。而人口经过暴增之后,已经达到6000万上下,占当时世界的总人口的60%。——整理自葛剑雄《中国历代疆域变迁》

影响:汉武帝从政治、思想、经济和军事等方面巩固了大一统的局面,使西汉王朝开始进入鼎盛时期。

在中国历史书内秦皇汉武经常互相衔接。而且一提到汉武帝,又离不开好大喜功的评价。今天我们看他的纪录,不能否定他是一个特出的人物;但他的功业,仍要在长期的历史上评判。最重要的一点,则是他所开创的局面,后人无法继续。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

课堂总结

思想

实施“推恩令”(主父偃)、建立刺史制度,加强了中央对地方的控制。

经济

政治

“罢黜百家,尊崇儒术”(董仲舒),兴办太学,确立了儒家学说的正统地位。

军事:

统一铸币(五铢钱)、盐铁专卖、平抑物价等

北击匈奴 (派卫青、霍去病)

大一统王朝的巩固

西汉开始进入鼎盛时期

中考链接

1.(2024·四川德阳·中考真题)汉武帝即位以后,就有不少朝臣认为“诸侯连城数十,泰强”,并向武帝“数奏其过恶”,要求对他们“稍侵夺”。对此,汉武帝于公元前127年采取的措施是( )

A.设立军机处 B.设置转运使 C.颁行推恩令 D.设立锦衣卫

2.(2024·黑龙江齐齐哈尔·中考真题)秦汉时期的统治者,为了有效地巩固“大一统”局面,都对统治思想进行了选择。其中汉武帝接受董仲舒的建议采取( )

A.统一文字 B.推恩令 C.罢黜百家,尊崇儒术 D.盐铁专卖

C

C

3.(2024·内蒙古包头·中考真题)汉武帝时期,不仅在西南夷地区初步建立起郡县行政体系,还派蜀人司马相如安抚蜀民,增强蜀地民众对国家的认同感。这些措施有利于( )

A.大一统王朝的巩固 B.光武中兴局面的到来

C.“推恩令”的实施 D.休养生息政策的推行

4.(2024·天津·中考真题)秦始皇实施“焚书坑儒”,汉武帝推行“尊崇儒术”。他们都是为了( )

A.削弱诸侯王势力 B.加强思想控制

C.消除匈奴威胁 D.打击豪强地主势力

A

B

5.(2024·重庆·中考真题)汉武帝在长安为太常博士的弟子兴建太学,使他们在太学中随博士受业,经考试后,按等第录用。各地方也都设立学校。汉武帝此举旨在( )

A.推行休养生息政策 B.剥夺诸侯王的权力

C.巩固儒学主导地位 D.打击地方豪强势力

6.(2024·广东·中考真题)汉武帝时期,人们常用“勇”“雄”“猛”“安汉”“广武”等字取名,文人、学士也多练习骑射、击剑等。与该风气的出现可能有关的是( )

A.北击匈奴 B.光武中兴 C.楚汉之争 D.文景之治

C

A

7.(2024·山东青岛·中考真题)汉武帝一方面加强对商业和商人的管理,实行彻底的币制改革,集中货币发行权,禁止地方铸钱,统一货币;另一方面将盐、铁经营权收归中央。这些措施起到的主要作用是( )

A.使汉初的经济逐渐得以恢复发展 B.使地方上的豪强地主发展起来

C.使整个社会的文化素养得以提高 D.使朝廷对社会的经济控制加强

8.(2024·湖北·中考真题)秦代焚书坑儒重在“禁”,采用简单粗暴的行政手段强制解决意识形态问题,激起了强烈反抗。汉代尊崇儒术重在“尊”,把儒家经术作为国家培养和选拔人才的基本内容,将其贯穿于学校教育和入仕途径之中,从而确立了儒家思想的正统地位。由此可知( )

A.教化是社会治理的重要工具 B.教育引导是理政的唯一途径

C.入仕途径决定社会稳定与否 D.儒法结合是强化皇权的根本

D

A

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史