纲要(下)第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践 课件(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-29 10:26:38 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

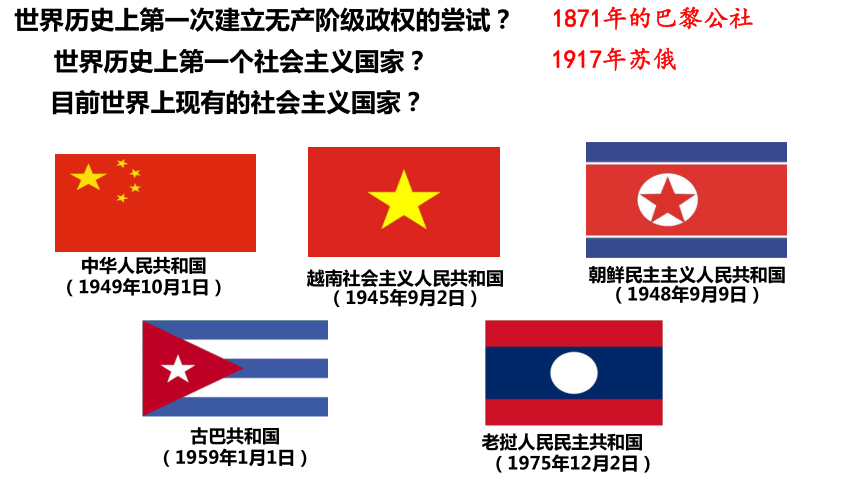

中华人民共和国

(1949年10月1日)

朝鲜民主主义人民共和国

(1948年9月9日)

越南社会主义人民共和国

(1945年9月2日)

老挝人民民主共和国

(1975年12月2日)

古巴共和国

(1959年1月1日)

世界历史上第一次建立无产阶级政权的尝试?

世界历史上第一个社会主义国家?

目前世界上现有的社会主义国家?

1871年的巴黎公社

1917年苏俄

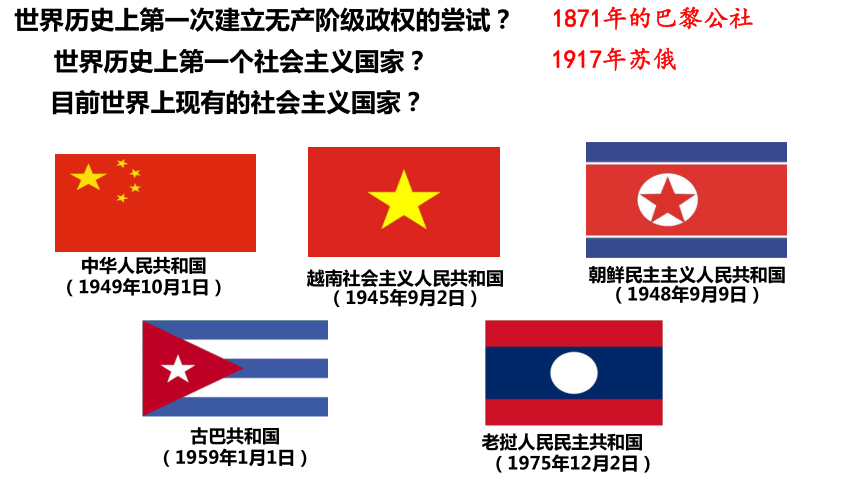

新造理想邦

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

目录

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

三、理想邦之建设——社会主义的实践

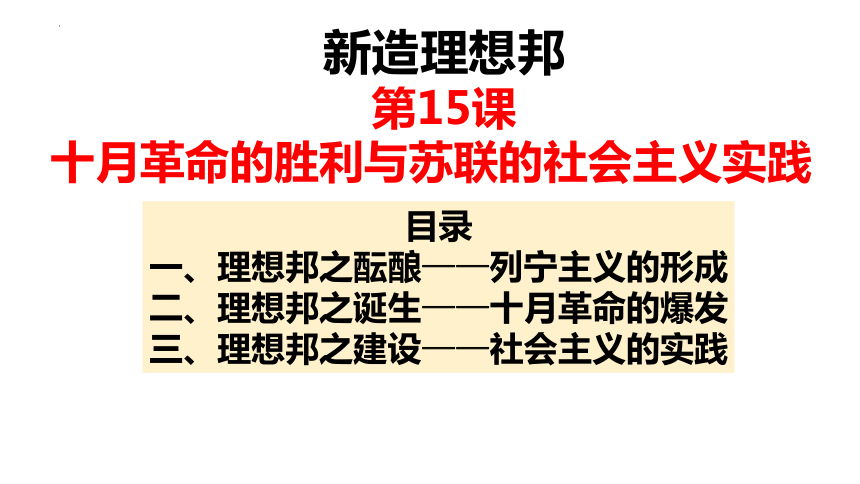

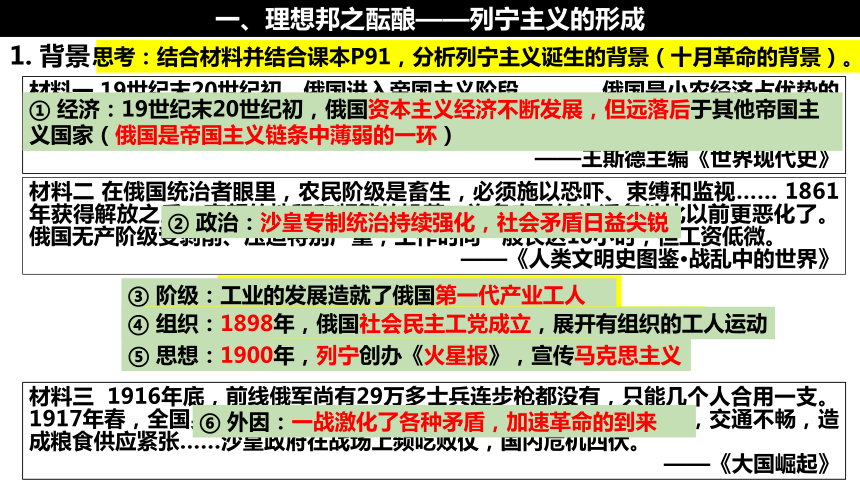

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

1. 背景

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以恐吓、束缚和监视…… 1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前更恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

——《人类文明史图鉴·战乱中的世界》

材料三 1916年底,前线俄军尚有29万多士兵连步枪都没有,只能几个人合用一支。1917年春,全国男性劳动力中已有近一半被强征入伍,使得农田荒芜,交通不畅,造成粮食供应紧张……沙皇政府在战场上频吃败仗,国内危机四伏。

——《大国崛起》

思考:结合材料并结合课本P91,分析列宁主义诞生的背景(十月革命的背景)。

① 经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展,但远落后于其他帝国主义国家(俄国是帝国主义链条中薄弱的一环)

② 政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

在如此尖锐的矛盾下,哪些人需要革命?

③ 阶级:工业的发展造就了俄国第一代产业工人

松散的工人阶级能领导革命吗?

那么谁能帮助工人阶级?

④ 组织:1898年,俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动

他们将用什么思想来指导工人运动?

⑤ 思想:1900年,列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

⑥ 外因:一战激化了各种矛盾,加速革命的到来

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

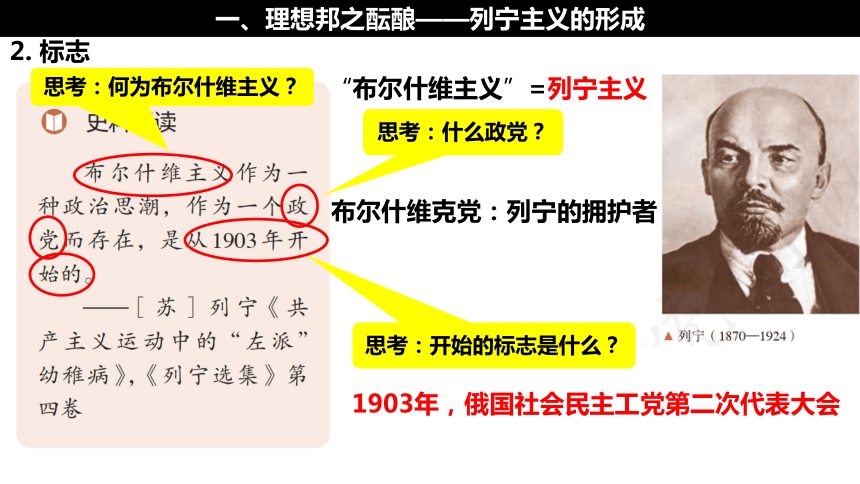

2. 标志

思考:开始的标志是什么?

1903年,俄国社会民主工党第二次代表大会

思考:何为布尔什维主义?

“布尔什维主义”=列宁主义

思考:什么政党?

布尔什维克党:列宁的拥护者

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

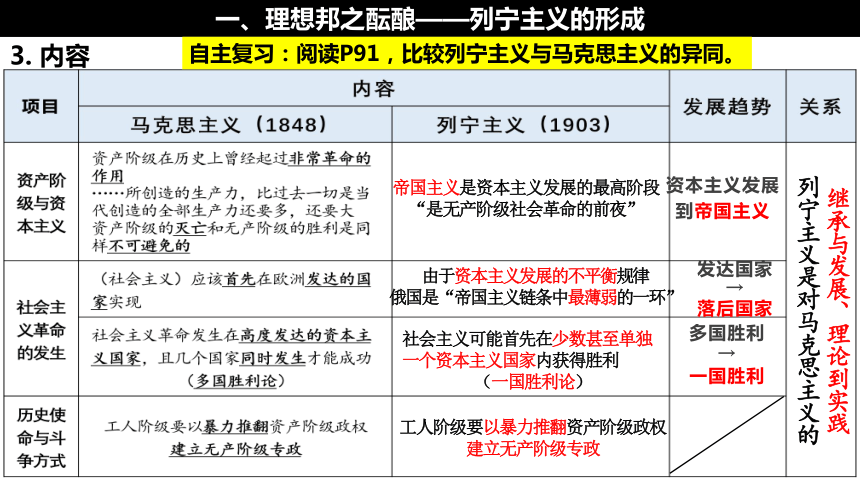

3. 内容

自主复习:阅读P91,比较列宁主义与马克思主义的异同。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段

“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

由于资本主义发展的不平衡规律

俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

发达国家

→

落后国家

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

(一国胜利论)

多国胜利

→

一国胜利

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权

建立无产阶级专政

继承与发展、理论到实践

列宁主义是对马克思主义的

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

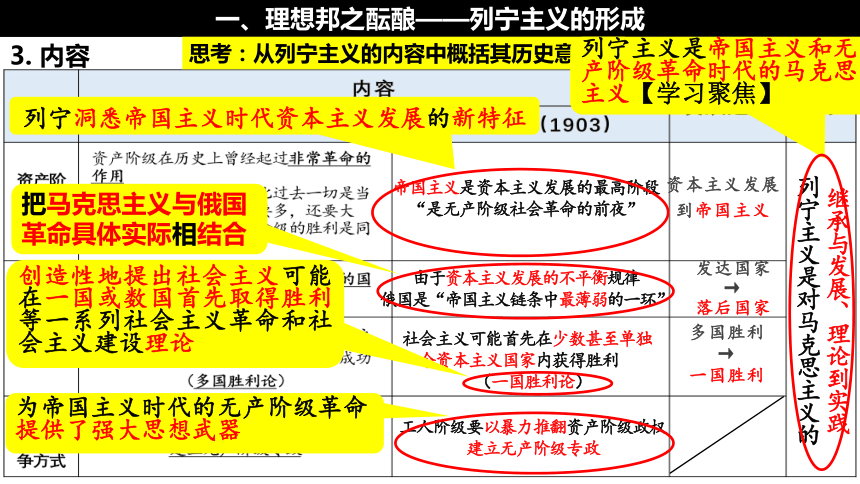

3. 内容

思考:从列宁主义的内容中概括其历史意义。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段

“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

由于资本主义发展的不平衡规律

俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

发达国家

→

落后国家

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

(一国胜利论)

多国胜利

→

一国胜利

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权

建立无产阶级专政

继承与发展、理论到实践

列宁主义是对马克思主义的

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征

为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器

列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义【学习聚焦】

创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论

把马克思主义与俄国革命具体实际相结合

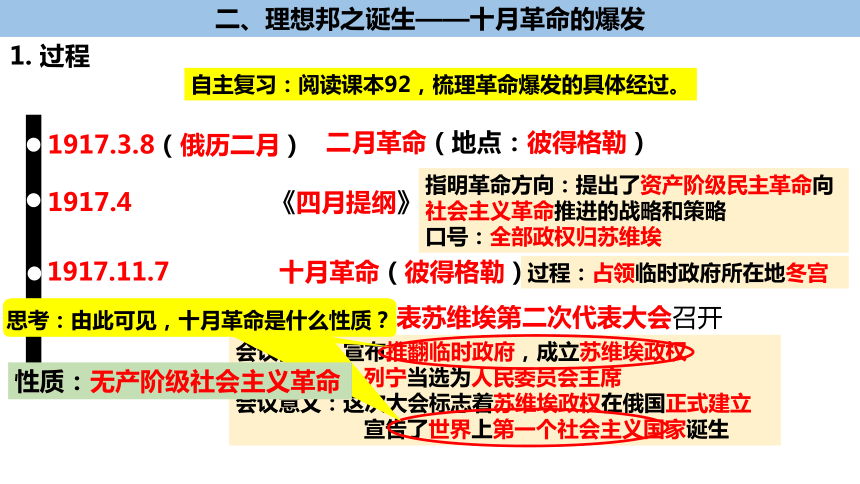

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

自主复习:阅读课本P92,梳理革命爆发的具体经过。

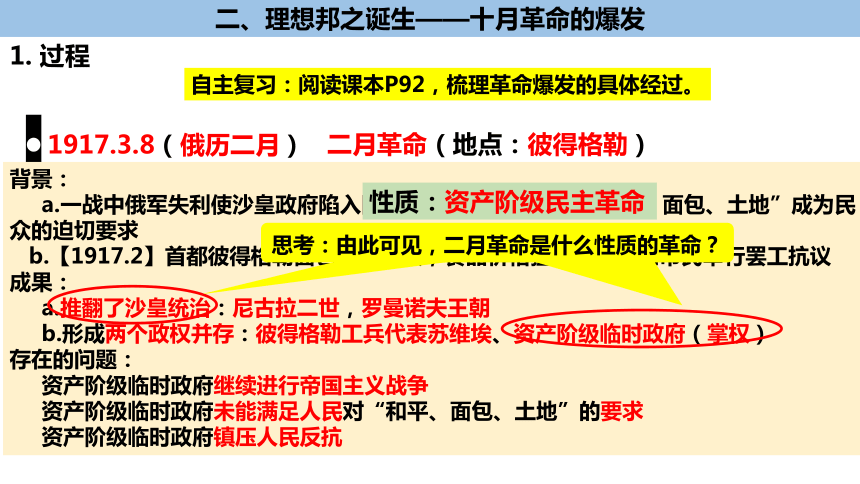

1. 过程

1917.3.8(俄历二月)

1917.4

1917.11.7

1917.11.8

二月革命(地点:彼得格勒)

背景:

a.一战中俄军失利使沙皇政府陷入困境,国内危机加剧,“和平、面包、土地”成为民众的迫切要求

b.【1917.2】首都彼得格勒面包供应短缺,食品价格猛涨,工人和市民举行罢工抗议

成果:

a.推翻了沙皇统治:尼古拉二世,罗曼诺夫王朝

b.形成两个政权并存:彼得格勒工兵代表苏维埃、资产阶级临时政府(掌权)

存在的问题:

资产阶级临时政府继续进行帝国主义战争

资产阶级临时政府未能满足人民对“和平、面包、土地”的要求

资产阶级临时政府镇压人民反抗

性质:资产阶级民主革命

思考:由此可见,二月革命是什么性质的革命?

思考:由此可见,二月革命是什么性质的革命?

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

自主复习:阅读课本92,梳理革命爆发的具体经过。

1. 过程

1917.3.8(俄历二月)

1917.4

1917.11.7

1917.11.8

二月革命(地点:彼得格勒)

《四月提纲》

指明革命方向:提出了资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略

口号:全部政权归苏维埃

十月革命(彼得格勒)

会议内容:宣布推翻临时政府,成立苏维埃政权

列宁当选为人民委员会主席

会议意义:这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立

宣告了世界上第一个社会主义国家诞生

全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会召开

过程:占领临时政府所在地冬宫

思考:由此可见,十月革命是什么性质?

思考:由此可见,十月革命是什么性质?

性质:无产阶级社会主义革命

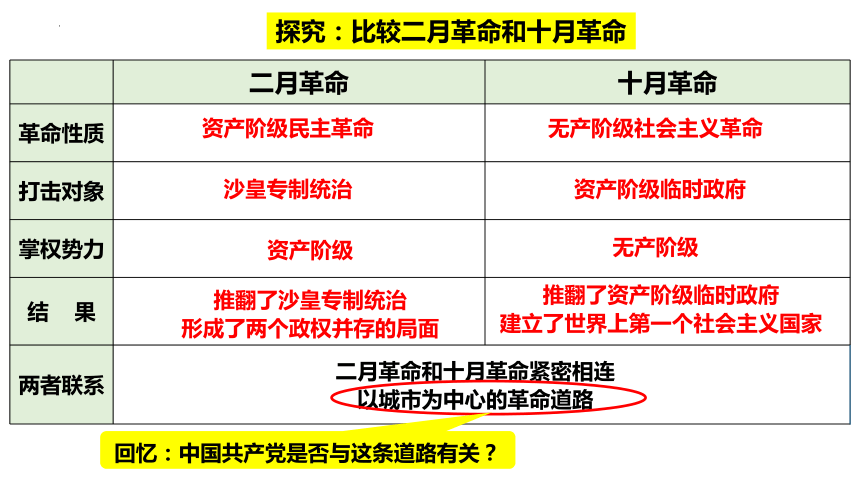

探究:比较二月革命和十月革命

二月革命 十月革命

革命性质

打击对象

掌权势力

结 果

两者联系 资产阶级民主革命

沙皇专制统治

资产阶级

推翻了沙皇专制统治

形成了两个政权并存的局面

无产阶级社会主义革命

资产阶级临时政府

无产阶级

推翻了资产阶级临时政府

建立了世界上第一个社会主义国家

二月革命和十月革命紧密相连

以城市为中心的革命道路

回忆:中国共产党是否与这条道路有关?

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

2. 意义

思考:结合课本P92,思考应如何理解十月革命是“俄国和世界历史的新纪元”?

“十月社会主义革命不只是开创了俄国历史的新纪元,而且开创了世界历史的新纪元,影响到世界各国内部的变化,同样地而且还特别深刻地影响到中国内部的变化。”

──《毛泽东选集》

三、理想邦之建设——社会主义的实践

1. 背景

思考:结合材料,指出新生的苏维埃政权面临怎样的处境?

材料:俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏。

——《苏联兴亡史》

① 政治:国内外敌对势力联合武装干涉苏维埃政权

苏俄陷入内战/卫国战争(1918-1920)

② 经济:粮食短缺、经济困难

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(1)战时共产主义政策(1918-1920)

材料:1918年列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易……不仅是维持生活和对付战争,已经超越‘一般革命’的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要路径。”

——《苏联史》

思考:据材料分析战时共产主义政策出台的目的?

目的:集中有限的力量以保证战争的胜利

自主复习:阅读课本93,梳理苏俄集中有限力量的手段。

【1】农业:余粮收集制

【2】工业:全部企业国有化

高度集中管理

【3】商业:取消自由贸易

【4】分配:实物配给制,普遍劳动义务制

思考:从以上内容中,我们可以看出战时共产主义政策的实质是什么?

实质:排斥市场和商品货币关系,

直接向社会主义过渡

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(1)战时共产主义政策(1918-1920)

思考:根据材料,概括该政策的影响。

材料:1921年春,全国普遍发生了饥荒。忍饥挨饿的和生活无着落的农民自发地组织了一些暴乱,将暴乱的目标指向苏维埃政权……1921年2月28日,15000名水兵参加暴乱,参加暴乱者多数是刚刚穿上军装的农民。

——张建华《俄国史》

积极:保证了前线的粮食供应

缓解了城市饥荒

消极:严重损坏农民利益

导致战后的经济和政治危机

评价:“战时共产主义”政策是非常时期的非常措施,生产关系不适应当时生产力的发展水平,不是向社会主义过渡的正确途径。

探究:针对经济和政治危机的出现,苏俄政府如何应对?

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(2)新经济政策(1921.3-1928)

思考:阅读课本P93,梳理新经济政策内容。

思考:结合数据,分析该政策的作用。

作用:稳定和恢复了国民经济

巩固了苏维埃政权

探索了一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路

战时共产主义政策(1918—1921) 新经济政策(1921—1928)

背景

目的

内 容 农业

工业

贸易

分配

实质

评价

苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻形势严峻

国内战争结束苏维埃政权面临严重的经济政治危机;

解除中小企业的国有化(利用外国

资金和技术恢复和发展本国工业)

把有限的力量集中起来保证战争的胜利,以此直接过渡到向社会主义

解决国内的经济和政治危机,

实现向社会主义的过渡

实行余粮收集制(损害农民利益)

以固定的粮食税代替余粮收集制

工业全面国有化

(高度集中的管理体制)

取消自由贸易

恢复商品交换和货币流通

实行配给制和普遍劳动义务制

废除配给制,实行按劳分配

排斥商品货币关系,用军事和行政手段管理经济,直接过渡到社会主义

利用市场和商品货币的关系,在一定限度内恢复和发展资本主义,逐步过渡到社会主义

积极:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;消极:严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

不是向社会主义过渡的正确途径

是向社会主义过渡的正确途径

①1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)成立

②1991年12月,解体

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(3)苏联的建立(1922-1991)

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。斯大林说:“没有重工业,那我们就不会有一切现代化国防武器,那时我们的地位就会和目前中国所处的地位多少相似:中国没有自己的重工业,没有自己的军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏它。”

思考:1924年,苏俄基本完成经济恢复后,在经济上仍面临着何种任务?

为此苏联采取了哪些措施?

任务:迅速增强经济实力和国防力量

措施:在斯大林领导下,苏联先后实施“社会主义工业化”、“农业集体化”(集体农庄)

由此开创了一种由斯大林领导的建设社会主义的体制机制——斯大林模式/苏联模式

—斯大林模式/苏联模式(1928-1991)

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

经过两个“五年计划”,到1937年,苏联基本实现了“工业化”目标

主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位

苏联短时间内从落后的农业国发展成为工业强国

苏联模式(体制) 表现/特点

经济

政治

思想

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:对比新中国成立后的社会主义改造并结合课本P94--95,试着从政治、经济、思想两个角度,归纳苏联模式的表现(特点)。

高度集中的

计划经济体制

生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

高度集中的

政治体制

权力高度集中

高度集中的

思想体制

个人崇拜

思考:由此可见,苏联模式的实质是一种什么体制?

高度集中的经济政治体制

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:根据材料,概括苏联模式的积极作用。

积极:使苏联在较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础

与资本主义经济危机频发的状况形成鲜明对比

为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件

为苏联赢得了巨大的国际声誉

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:根据材料,概括苏联模式的消极作用。

《跛脚的巨人》

消极:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调

农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,影响苏联的发展(最终导致苏联解体)

思考:阅读材料,结合所学,思考苏联社会主义建设的历史经验和教训。

必须从本国国情出发

必须遵循经济发展的客观规律

生产关系改革要适应生产力发展水平

坚持以人民为中心的发展理念

列宁主义的形成

二月革命(推沙皇)

四月提纲(指方向)

十月革命(现曙光)

社会主义建设

战时共产主义政策

(1918—1921)

新经济政策

(1921—1928)

斯大林模式

(20世纪30年代中期确立)

社会主义工业化

农业集体化

阶级斗争扩大化

国家主导

市场主导

国家主导

开辟道路

服务于

【课堂小结】

中华人民共和国

(1949年10月1日)

朝鲜民主主义人民共和国

(1948年9月9日)

越南社会主义人民共和国

(1945年9月2日)

老挝人民民主共和国

(1975年12月2日)

古巴共和国

(1959年1月1日)

世界历史上第一次建立无产阶级政权的尝试?

世界历史上第一个社会主义国家?

目前世界上现有的社会主义国家?

1871年的巴黎公社

1917年苏俄

新造理想邦

第15课

十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

目录

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

三、理想邦之建设——社会主义的实践

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

材料一 19世纪末20世纪初,俄国进入帝国主义阶段。………俄国是小农经济占优势的国家,农业人口占全国人口的4/5,……。1913年按人口计算,俄国的钢产量只及美国的1/11,德国的1/8,英国的1/5,法国的1/4。

——王斯德主编《世界现代史》

1. 背景

材料二 在俄国统治者眼里,农民阶级是畜生,必须施以恐吓、束缚和监视…… 1861年获得解放之后,高额的地租和频繁的饥荒,许多农民的生活条件比以前更恶化了。俄国无产阶级受剥削、压迫特别严重,工作时间一般长达10小时,但工资低微。

——《人类文明史图鉴·战乱中的世界》

材料三 1916年底,前线俄军尚有29万多士兵连步枪都没有,只能几个人合用一支。1917年春,全国男性劳动力中已有近一半被强征入伍,使得农田荒芜,交通不畅,造成粮食供应紧张……沙皇政府在战场上频吃败仗,国内危机四伏。

——《大国崛起》

思考:结合材料并结合课本P91,分析列宁主义诞生的背景(十月革命的背景)。

① 经济:19世纪末20世纪初,俄国资本主义经济不断发展,但远落后于其他帝国主义国家(俄国是帝国主义链条中薄弱的一环)

② 政治:沙皇专制统治持续强化,社会矛盾日益尖锐

在如此尖锐的矛盾下,哪些人需要革命?

③ 阶级:工业的发展造就了俄国第一代产业工人

松散的工人阶级能领导革命吗?

那么谁能帮助工人阶级?

④ 组织:1898年,俄国社会民主工党成立,展开有组织的工人运动

他们将用什么思想来指导工人运动?

⑤ 思想:1900年,列宁创办《火星报》,宣传马克思主义

⑥ 外因:一战激化了各种矛盾,加速革命的到来

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

2. 标志

思考:开始的标志是什么?

1903年,俄国社会民主工党第二次代表大会

思考:何为布尔什维主义?

“布尔什维主义”=列宁主义

思考:什么政党?

布尔什维克党:列宁的拥护者

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

3. 内容

自主复习:阅读P91,比较列宁主义与马克思主义的异同。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段

“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

由于资本主义发展的不平衡规律

俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

发达国家

→

落后国家

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

(一国胜利论)

多国胜利

→

一国胜利

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权

建立无产阶级专政

继承与发展、理论到实践

列宁主义是对马克思主义的

一、理想邦之酝酿——列宁主义的形成

3. 内容

思考:从列宁主义的内容中概括其历史意义。

帝国主义是资本主义发展的最高阶段

“是无产阶级社会革命的前夜”

资本主义发展到帝国主义

由于资本主义发展的不平衡规律

俄国是“帝国主义链条中最薄弱的一环”

发达国家

→

落后国家

社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利

(一国胜利论)

多国胜利

→

一国胜利

工人阶级要以暴力推翻资产阶级政权

建立无产阶级专政

继承与发展、理论到实践

列宁主义是对马克思主义的

列宁洞悉帝国主义时代资本主义发展的新特征

为帝国主义时代的无产阶级革命提供了强大思想武器

列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义【学习聚焦】

创造性地提出社会主义可能在一国或数国首先取得胜利等一系列社会主义革命和社会主义建设理论

把马克思主义与俄国革命具体实际相结合

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

自主复习:阅读课本P92,梳理革命爆发的具体经过。

1. 过程

1917.3.8(俄历二月)

1917.4

1917.11.7

1917.11.8

二月革命(地点:彼得格勒)

背景:

a.一战中俄军失利使沙皇政府陷入困境,国内危机加剧,“和平、面包、土地”成为民众的迫切要求

b.【1917.2】首都彼得格勒面包供应短缺,食品价格猛涨,工人和市民举行罢工抗议

成果:

a.推翻了沙皇统治:尼古拉二世,罗曼诺夫王朝

b.形成两个政权并存:彼得格勒工兵代表苏维埃、资产阶级临时政府(掌权)

存在的问题:

资产阶级临时政府继续进行帝国主义战争

资产阶级临时政府未能满足人民对“和平、面包、土地”的要求

资产阶级临时政府镇压人民反抗

性质:资产阶级民主革命

思考:由此可见,二月革命是什么性质的革命?

思考:由此可见,二月革命是什么性质的革命?

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

自主复习:阅读课本92,梳理革命爆发的具体经过。

1. 过程

1917.3.8(俄历二月)

1917.4

1917.11.7

1917.11.8

二月革命(地点:彼得格勒)

《四月提纲》

指明革命方向:提出了资产阶级民主革命向社会主义革命推进的战略和策略

口号:全部政权归苏维埃

十月革命(彼得格勒)

会议内容:宣布推翻临时政府,成立苏维埃政权

列宁当选为人民委员会主席

会议意义:这次大会标志着苏维埃政权在俄国正式建立

宣告了世界上第一个社会主义国家诞生

全俄工兵代表苏维埃第二次代表大会召开

过程:占领临时政府所在地冬宫

思考:由此可见,十月革命是什么性质?

思考:由此可见,十月革命是什么性质?

性质:无产阶级社会主义革命

探究:比较二月革命和十月革命

二月革命 十月革命

革命性质

打击对象

掌权势力

结 果

两者联系 资产阶级民主革命

沙皇专制统治

资产阶级

推翻了沙皇专制统治

形成了两个政权并存的局面

无产阶级社会主义革命

资产阶级临时政府

无产阶级

推翻了资产阶级临时政府

建立了世界上第一个社会主义国家

二月革命和十月革命紧密相连

以城市为中心的革命道路

回忆:中国共产党是否与这条道路有关?

二、理想邦之诞生——十月革命的爆发

2. 意义

思考:结合课本P92,思考应如何理解十月革命是“俄国和世界历史的新纪元”?

“十月社会主义革命不只是开创了俄国历史的新纪元,而且开创了世界历史的新纪元,影响到世界各国内部的变化,同样地而且还特别深刻地影响到中国内部的变化。”

──《毛泽东选集》

三、理想邦之建设——社会主义的实践

1. 背景

思考:结合材料,指出新生的苏维埃政权面临怎样的处境?

材料:俄国的经济情况极为糟糕,重要的粮食、燃料和原料产地均被敌人夺走,生活必需品严重匮乏。

——《苏联兴亡史》

① 政治:国内外敌对势力联合武装干涉苏维埃政权

苏俄陷入内战/卫国战争(1918-1920)

② 经济:粮食短缺、经济困难

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(1)战时共产主义政策(1918-1920)

材料:1918年列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易……不仅是维持生活和对付战争,已经超越‘一般革命’的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要路径。”

——《苏联史》

思考:据材料分析战时共产主义政策出台的目的?

目的:集中有限的力量以保证战争的胜利

自主复习:阅读课本93,梳理苏俄集中有限力量的手段。

【1】农业:余粮收集制

【2】工业:全部企业国有化

高度集中管理

【3】商业:取消自由贸易

【4】分配:实物配给制,普遍劳动义务制

思考:从以上内容中,我们可以看出战时共产主义政策的实质是什么?

实质:排斥市场和商品货币关系,

直接向社会主义过渡

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(1)战时共产主义政策(1918-1920)

思考:根据材料,概括该政策的影响。

材料:1921年春,全国普遍发生了饥荒。忍饥挨饿的和生活无着落的农民自发地组织了一些暴乱,将暴乱的目标指向苏维埃政权……1921年2月28日,15000名水兵参加暴乱,参加暴乱者多数是刚刚穿上军装的农民。

——张建华《俄国史》

积极:保证了前线的粮食供应

缓解了城市饥荒

消极:严重损坏农民利益

导致战后的经济和政治危机

评价:“战时共产主义”政策是非常时期的非常措施,生产关系不适应当时生产力的发展水平,不是向社会主义过渡的正确途径。

探究:针对经济和政治危机的出现,苏俄政府如何应对?

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(2)新经济政策(1921.3-1928)

思考:阅读课本P93,梳理新经济政策内容。

思考:结合数据,分析该政策的作用。

作用:稳定和恢复了国民经济

巩固了苏维埃政权

探索了一条适合俄国向社会主义过渡的正确道路

战时共产主义政策(1918—1921) 新经济政策(1921—1928)

背景

目的

内 容 农业

工业

贸易

分配

实质

评价

苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻形势严峻

国内战争结束苏维埃政权面临严重的经济政治危机;

解除中小企业的国有化(利用外国

资金和技术恢复和发展本国工业)

把有限的力量集中起来保证战争的胜利,以此直接过渡到向社会主义

解决国内的经济和政治危机,

实现向社会主义的过渡

实行余粮收集制(损害农民利益)

以固定的粮食税代替余粮收集制

工业全面国有化

(高度集中的管理体制)

取消自由贸易

恢复商品交换和货币流通

实行配给制和普遍劳动义务制

废除配给制,实行按劳分配

排斥商品货币关系,用军事和行政手段管理经济,直接过渡到社会主义

利用市场和商品货币的关系,在一定限度内恢复和发展资本主义,逐步过渡到社会主义

积极:保证了前线的粮食供应,缓解了城市饥荒;消极:严重损害了农民的利益,导致战后的经济和政治危机

稳定和恢复了国民经济,巩固了苏维埃政权

不是向社会主义过渡的正确途径

是向社会主义过渡的正确途径

①1922年12月,苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)成立

②1991年12月,解体

三、理想邦之建设——社会主义的实践

(3)苏联的建立(1922-1991)

2.列宁对社会主义建设道路的探索(1918-1924)

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。斯大林说:“没有重工业,那我们就不会有一切现代化国防武器,那时我们的地位就会和目前中国所处的地位多少相似:中国没有自己的重工业,没有自己的军事工业,现在只要谁高兴,谁就可以蹂躏它。”

思考:1924年,苏俄基本完成经济恢复后,在经济上仍面临着何种任务?

为此苏联采取了哪些措施?

任务:迅速增强经济实力和国防力量

措施:在斯大林领导下,苏联先后实施“社会主义工业化”、“农业集体化”(集体农庄)

由此开创了一种由斯大林领导的建设社会主义的体制机制——斯大林模式/苏联模式

—斯大林模式/苏联模式(1928-1991)

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

经过两个“五年计划”,到1937年,苏联基本实现了“工业化”目标

主要工业部门的产量跃居欧洲首位、世界第二位

苏联短时间内从落后的农业国发展成为工业强国

苏联模式(体制) 表现/特点

经济

政治

思想

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:对比新中国成立后的社会主义改造并结合课本P94--95,试着从政治、经济、思想两个角度,归纳苏联模式的表现(特点)。

高度集中的

计划经济体制

生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制

高度集中的

政治体制

权力高度集中

高度集中的

思想体制

个人崇拜

思考:由此可见,苏联模式的实质是一种什么体制?

高度集中的经济政治体制

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:根据材料,概括苏联模式的积极作用。

积极:使苏联在较短时间内实现工业化,奠定了强大国家的基础

与资本主义经济危机频发的状况形成鲜明对比

为后来取得卫国战争的胜利创造了物质条件

为苏联赢得了巨大的国际声誉

3.斯大林时期的社会主义建设(1924-1953)

三、理想邦之建设——社会主义的实践

思考:根据材料,概括苏联模式的消极作用。

《跛脚的巨人》

消极:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调

农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低,影响苏联的发展(最终导致苏联解体)

思考:阅读材料,结合所学,思考苏联社会主义建设的历史经验和教训。

必须从本国国情出发

必须遵循经济发展的客观规律

生产关系改革要适应生产力发展水平

坚持以人民为中心的发展理念

列宁主义的形成

二月革命(推沙皇)

四月提纲(指方向)

十月革命(现曙光)

社会主义建设

战时共产主义政策

(1918—1921)

新经济政策

(1921—1928)

斯大林模式

(20世纪30年代中期确立)

社会主义工业化

农业集体化

阶级斗争扩大化

国家主导

市场主导

国家主导

开辟道路

服务于

【课堂小结】

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体