2015—2016高中语文鲁人版(选修《外国小说选欣赏》)第一单元课件:第2课《墙上的斑点》(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(选修《外国小说选欣赏》)第一单元课件:第2课《墙上的斑点》(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。导入新课1941年3月28日,一位年届59岁,拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沈人了水的深处,沉人生命黑暗而神秘的本原。她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作,即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,意识流文学的创始人,伟大的女权主义者弗吉尼亚·伍尔夫。墙上的斑点弗吉尼亚·伍尔芙学习目标1.?了解作者及意识流小说;??????

2.?理解“斑点”这一形象在结构上的作用;??????

3.?比较意识流小说与传统小说的不同之处;??????

4.?训练辐射式联想能力。

1941年3月28日,一位拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沉入那条波光中的河流,沉入生命黑暗而神秘的本原……

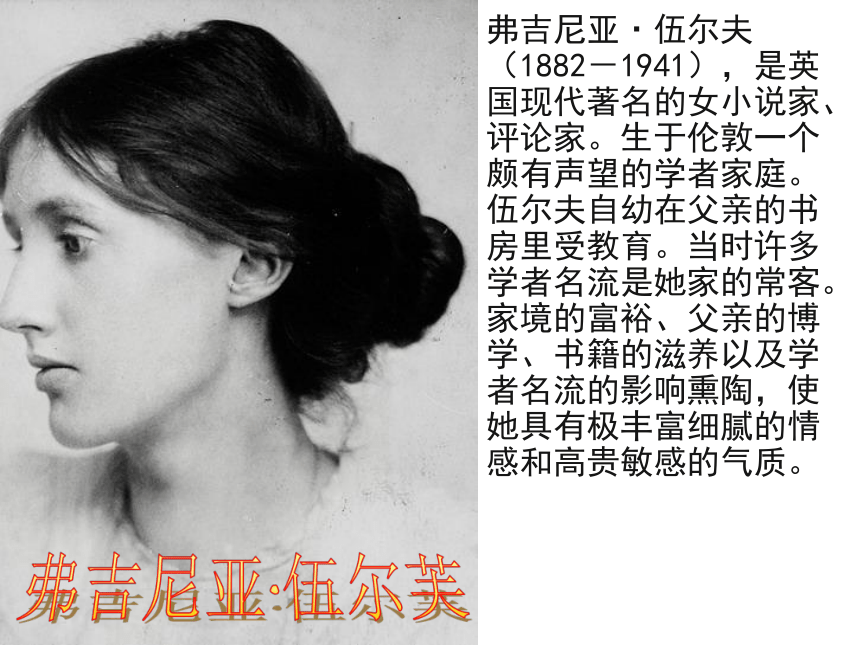

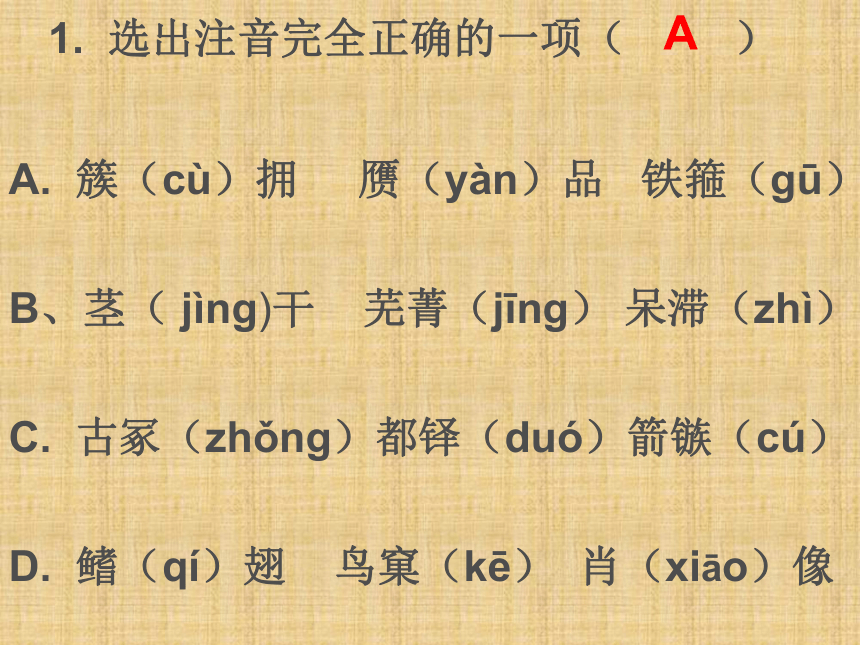

她有白天鹅一样的美丽容颜,有幸福美满的婚姻,有一部部优秀的小说……她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作, 即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,伟大的女性主义文学弗吉尼亚·伍尔芙。弗吉尼亚·伍尔芙弗吉尼亚·伍尔夫(1882-1941),是英国现代著名的女小说家、评论家。生于伦敦一个颇有声望的学者家庭。伍尔夫自幼在父亲的书房里受教育。当时许多学者名流是她家的常客。家境的富裕、父亲的博学、书籍的滋养以及学者名流的影响熏陶,使她具有极丰富细腻的情感和高贵敏感的气质。 伍尔芙的小说理念: 伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“ 内心真实” 。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的 、奇异的倏忽即逝的 ,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方 ,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘 ” 这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层 , “按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来” ,“追踪它们的这种运动模式”。 弗吉尼亚·伍尔芙她终生致力于小说写作的形式与技巧的研究。在小说创作实践中追随英国最重要、最有影响的小说家詹姆斯·乔伊斯(JamesJoyce,1882-1941),运用“意识流”技巧来探索文学表现的新方法,取得了突出的成绩,这使她成为现代西方文化的代表性人物之一。伍尔芙的主要作品有《墙上的斑点》《海浪》《到灯塔去》《雅格布的房间》《达罗卫夫人》,散文集《普通读者》两部。与爱尔兰的詹姆斯·乔伊斯(《尤利西斯》)和美国的威廉·福克纳(《喧哗与骚动》)并称为“意识流小说三杰”。A. 簇(cù)拥 赝(yàn)品 铁箍(gū)

B、茎( jìng)干 芜菁(jīng) 呆滞(zhì)

C. 古冢(zhǒng)都铎(duó)箭镞(cú)

D. 鳍(qí)翅 鸟窠(kē) 肖(xiāo)像 1. 选出注音完全正确的一项( ) A哄传 哄动 哄抢 哄然 哄抬物价 哄堂大笑

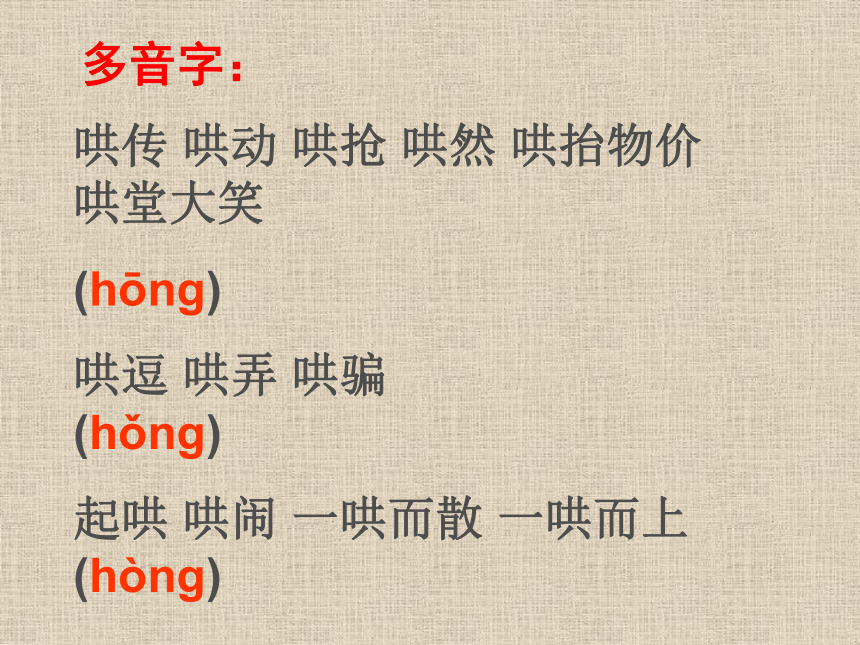

(hōng)

哄逗 哄弄 哄骗 (hǒng)

起哄 哄闹 一哄而散 一哄而上 (hòng)多音字:意识流 “意识流”的提法,最早出现在心理学著作中,由美国的心理学家威廉·詹姆斯提出。他说:“意识并不是片断的连接,而是不断流动着的。用一条‘河’或者一股‘流水’的比喻来表达它是最自然的了。此后,我们再说起它的时候,就把它叫做思想流、意识流或者主观生活之流吧。” 意识流文学 20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派。因直接再现精神生活世界,强调描写人的意识潜流得名。它着重描写人的意识活动,发觉人物的内心世界;取消传统小说的故事情节,打破时空局限,以意识流动为结构,采用象征、暗示等手法,透视人物内心奥秘。福克纳 福克纳(l897-1962) ,美国作家 ,出身名门望族。海明威的朋友,代表作是意识流小说《喧哗与骚动》,书名出自莎士比亚悲剧《麦克白》中麦克白的独白。小说从内容到形式都体现了这种痴人说梦式的喧嚣和混乱,体现了美国南方没落世家中人生的无意义和深刻的精神危机。1949年凭借作品《我弥留之际》获诺贝尔文学奖。普鲁斯特 马塞尔·普鲁斯特(1871-1922),20世纪法国伟大的意识流小说大师。其代表作是《追忆似水年华》。小说的叙述者“我”是一个富于才华,喜爱文学艺术而又体弱多病的富家子弟。作品透过主人公的追忆,表现了作者对家庭、童年和初恋时感情的怀念,对庸俗事物的厌恶。乔伊斯(1882-1941),爱尔兰人。二十世纪最伟大的作家之一,一生饱受疾病折磨,勤奋写作。代表作是《尤利西斯》以时间为顺序,描述了苦闷彷徨的都柏林小市民、广告推销员布卢姆于1904年6月16日一昼夜之内在都柏林的种种日常经历。小说的题目来源于希腊神话中的英雄奥德修斯(拉丁名为尤利西斯)。马尔克斯马尔克斯(1927一)哥伦比亚作家。20世纪拉丁美洲魔幻现实主义文学的杰出代表。其代表作是被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”的《百年孤独》,这部小说也借鉴了意识流小说的技巧。小说通过描写小镇马孔多的产生、兴盛到衰落、消亡,表现了拉丁美洲令人惊异的疯狂历史。意识流小说写作技巧1.内心独白

2.自由联想

3.蒙太奇

法语montage的译音,原是法语建筑学上的一个术语,意为构成和装配。后被借用过来,引申用在电影上就是剪辑和组合,表示镜头的组接。

4、时序颠倒 意识流小说特点记录意识流程 取消故事情节

直面心灵世界 淡化人物形象

叙述跳跃穿插 打破因果联系 小说三要素:

人物形象

故事情节

环境描写《墙上的斑点》

无故事情节

无环境描写

无具体人物形象超短篇小说

最后一个地球人坐在家里,突然响起了敲门声。 麻雀虽小,五脏俱全。 无意识的幻觉

“我”的精神世界 小说内容 女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。它究竟是什么,这并不重要,重要的是作者借此显示精神世界纷繁复杂的意识流动。作者认为,艺术的任务不是再现客观世界,而是表现客观世界在人的心理意识中的反映,表现感情、感觉、联想、想象的丰富性和复杂性。清结构理形式 从文中内容推测,主人公可能是一位女性,一位妻子,但这并不重要。 具体地说,课文中主人公对于斑点的猜测联想共有六次: 1.为确定是在哪一天第一次看到这个斑点,作者想起了冬天炉子里的火,想到了城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜,想到了无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色岩壁的侧坡。

2.看到斑点好像是一枚钉子留下的痕迹,就想到了挂在钉子上的一定是贵妇人的小肖像画,想到这所房子以前的房主,想到了铁路旁郊外的别墅。 3.看着斑点太大太圆,不像钉子,于是就想到了生命的神秘,人类的无知,想到了遗失的东西,想到了生活飞快的速度,想到了来世。

4.觉得斑点很可能是一个暗黑色的圆形物体或一片夏天残留下来的玫瑰花瓣,就想起了特洛伊城、莎士比亚,想起了人类保护自我形象的本能,想起了伦敦的星期日,还有惠特克的尊卑序列表。 5.看到斑点是凸出在墙上的圆形,就想到了古冢,退役的上校、牧师和他们的老伴以及学者。

6.仔细看斑点时,就觉得好像在大海中抓住了一块木板,于是就想到了树,想到树的生存。 最后,终于发现,墙上的斑点原来是一只蜗牛。 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

斑点的作用:

“斑点”在整个叙事中起到联结全篇的结构作用。“斑点”是我的意识流动和转向的结,正是通过这个“结”才把人物意识中众多互不关联的零碎思绪连成了一体,相对于传统小说的情节结构,人们称之为“心理结构”。人物心理意识的流动是小说的主体,在本部小说中主要采用了内心独白和自由联想的表现手法来反映意识流动的过程。主题作者要写的不是有关“墙上的斑点”的故事,而是借“墙上的斑点”说明一个道理:客观存在并不重要,重要的是人的意识的活动与反映;客观的显现是短暂的,只有人的意识流动,存在于记忆中的生命体验才是永恒的。追求精神自由 嘲讽现实单调用散点透视解读意识流小说 意识流小说是从作者无拘无束的意识流动中,表现作者对于人生的思索,对于现实的不满,以及对于自由、理想的追求。那么我们就应该用散点透视的方法,即通过去寻找这些零碎、分散的,而又充满睿智的思绪,来分析作者所表达的对社会人生某一方面的相对集中的思索。

我们的思绪是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜事物,像一群蚂蚁狂热地抬一根稻草一样,抬了一会,又把它扔在那里… 对流行的崇拜:狂热而浮躁评点参考: 一幅卷发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。它当然是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。 伪文化的横行使我们变得苍白。 他正在说,按他的想法,艺术品背后应该包含着思想的时候,我们两人就一下子分了手,这种情形就像坐火车一样,我们在火车里看见路旁郊外别墅里有个老太太正准备倒茶,有个年轻人正举起球拍打网球,火车一晃而过,我们就和老太太以及年轻人分了手,把他们抛在火车后面。 人与人之间的联系变得飘忽不定。 因为一旦一件事发生以后,就没有人能知道它是怎么发生的了。唉!天哪,生命是多么神秘;思想是多么不准确!人类是多么无知!为了证明我们对自己的私有物品是多么无法加以控制——和我们的文明相比,人的生活带有多少偶然性啊 要是拿什么来和生活相比的话,就只能比做一个人以一小时五十英里的速度被射出地下铁道,从地道口出来的时候头发上一根发针也不剩。光着身子被射到上帝脚下!头朝下脚朝天地摔倒在开满水仙花的草原上,就像一捆捆棕色纸袋被扔进邮局的输物管道一样!头发飞扬,就像一匹赛马会上跑马的尾巴。对了,这些比拟可以表达生活的飞快速度,表达那永不休止的消耗和修理;一切都那么偶然,那么碰巧。 到底为什么人要投生在这里,而不投生到那里,不会行动、不会说话、无法集中目光,在青草脚下,在巨人的脚趾间摸索呢?至于什么是树,什么是男人和女人,或者是不是存在这样的东西,人们再过五十年也是无法说清楚的。 对理性的质疑:生活的本质是理性的秩序,还是偶然性?失重的生活:高速运转而又漫无目标。生与死的偶然决定了生命本质的偶然。 说来也真奇怪,人们总是本能地保护自己的形象,不让偶像崇拜或是什么别的处理方式使它显得可笑,或者使它变得和原型太不相像以至于人们不相信它。但是,这个事实也可能并不那么奇怪?这个问题极其重要。假定镜子打碎了,形象消失了,那个浪漫的形象和周围一片绿色的茂密森林也不复存在,只有其他的人看见的那个人的外壳——世界会变得多么闷人、多么浮浅、多么光秃、多么凸出啊!在这样的世界里是不能生活的。 偶像的虚幻意义。 它使人想起社论,想起内阁大臣——想起一整套事物,人们在儿童时期就认为这些事物是正统,是标准的、真正的事物,人人都必须遵循,否则就得冒打人十八层地狱的危险。 我奇怪现在到底是什么代替了它们,代替了那些真正的、标准的东西?也许是男人,如果你是个女人的话;男性的观点支配着我们的生活,是它制定了标准,订出惠特克的尊卑序列表;据我猜想,大战后它对于许多男人和女人已经带上幻影的味道,并且我们希望很快它就会像幻影、红木碗橱、兰西尔版画、上帝、魔鬼和地狱之类东西一样遭到讥笑,被送进垃圾箱,给我们大家留下一种令人陶醉的非法的自由感——如果真存在自由的话…… 文明=制造秩序?秩序的可笑,自由的消逝。 的确,他最后终于倾向于营地说。由于受到反对,他便写了一篇文章,准备拿到当地会社的季度例会上宣读,恰好在这时他中风病倒,他的最后一个清醒的念头不是想到妻子和儿女,而是想到营地和箭镞,这个箭镞已经被收藏进当地博物馆的展柜,和一只中国女杀人犯的脚、一把伊利莎白时代的铁钉、一大堆都铎王朝时代的土制烟斗、一件罗马时代的陶器,以及纳尔逊用来喝酒的酒杯放在一起——我真的不知道它到底证明了什么。 什么是知识?我们的学者不过是那些蹲在洞穴和森林里熬药草、盘问地老鼠或记载星辰的语言的巫婆和隐士们的后代,要不,他们还能是什么呢?我们的迷信逐渐消失,我们对美和健康的思想越来越尊重,我们也就不那么崇敬他们了……是的,人们能够想像出一个十分可爱的世界。这个世界安宁而广阔,旷野里盛开着鲜红的和湛蓝的花朵。这个世界里没有教授,没有专家,没有警察面孔的管家,在这里人们可以像鱼儿用鳍翅划开水面一般,用自己的思想划开世界,轻轻地掠过荷花的梗条,在装满白色海鸟卵的鸟窠上空盘旋……在世界的中心扎下根,透过灰黯的海水和水里瞬间的闪光以及倒影向上看去,这里是多么宁静啊——假如没有惠特克年鉴——假如没有尊卑序列表!对历史文化及其研究的质疑理想的生活境界,关键词:自由、宁静。人生的

意义精神

状态文明历史

文化秩序对流行的

思考伪文化人与人之

间的联系对理性

的质疑生命本

质?墙上的斑点 散点透视示意……【基本指向——当代人的生存状态】质疑 读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 开端 发展 高潮 结局传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境1?意识流小说打破了传统小说由作家出面介绍人物、安排情节、评论人物的心理活动的方式,重在表现人物的各种意识流动的过程。 2?自由联想是意识流小说的又一艺术特征。 3?打破时空界限,进行立体交叉式的叙述以及多层次结构是意识流小说的又一特点。 4?伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意? 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在 作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。探究拓展

2.?理解“斑点”这一形象在结构上的作用;??????

3.?比较意识流小说与传统小说的不同之处;??????

4.?训练辐射式联想能力。

1941年3月28日,一位拥有高贵典雅气质的贵族妇女,在她的上衣口袋里装满鹅卵石,然后毫无留恋地走进了英国罗德梅尔附近萨塞克斯乡间住处旁的乌斯河,慢慢地沉入那条波光中的河流,沉入生命黑暗而神秘的本原……

她有白天鹅一样的美丽容颜,有幸福美满的婚姻,有一部部优秀的小说……她活着时,为世人创造了一部部不朽的著作, 即使死也要让一条原本寻常的河流从此名扬天下。她就是被誉为现代小说高贵的女祭司,伟大的女性主义文学弗吉尼亚·伍尔芙。弗吉尼亚·伍尔芙弗吉尼亚·伍尔夫(1882-1941),是英国现代著名的女小说家、评论家。生于伦敦一个颇有声望的学者家庭。伍尔夫自幼在父亲的书房里受教育。当时许多学者名流是她家的常客。家境的富裕、父亲的博学、书籍的滋养以及学者名流的影响熏陶,使她具有极丰富细腻的情感和高贵敏感的气质。 伍尔芙的小说理念: 伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“ 内心真实” 。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的 、奇异的倏忽即逝的 ,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方 ,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘 ” 这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层 , “按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来” ,“追踪它们的这种运动模式”。 弗吉尼亚·伍尔芙她终生致力于小说写作的形式与技巧的研究。在小说创作实践中追随英国最重要、最有影响的小说家詹姆斯·乔伊斯(JamesJoyce,1882-1941),运用“意识流”技巧来探索文学表现的新方法,取得了突出的成绩,这使她成为现代西方文化的代表性人物之一。伍尔芙的主要作品有《墙上的斑点》《海浪》《到灯塔去》《雅格布的房间》《达罗卫夫人》,散文集《普通读者》两部。与爱尔兰的詹姆斯·乔伊斯(《尤利西斯》)和美国的威廉·福克纳(《喧哗与骚动》)并称为“意识流小说三杰”。A. 簇(cù)拥 赝(yàn)品 铁箍(gū)

B、茎( jìng)干 芜菁(jīng) 呆滞(zhì)

C. 古冢(zhǒng)都铎(duó)箭镞(cú)

D. 鳍(qí)翅 鸟窠(kē) 肖(xiāo)像 1. 选出注音完全正确的一项( ) A哄传 哄动 哄抢 哄然 哄抬物价 哄堂大笑

(hōng)

哄逗 哄弄 哄骗 (hǒng)

起哄 哄闹 一哄而散 一哄而上 (hòng)多音字:意识流 “意识流”的提法,最早出现在心理学著作中,由美国的心理学家威廉·詹姆斯提出。他说:“意识并不是片断的连接,而是不断流动着的。用一条‘河’或者一股‘流水’的比喻来表达它是最自然的了。此后,我们再说起它的时候,就把它叫做思想流、意识流或者主观生活之流吧。” 意识流文学 20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派。因直接再现精神生活世界,强调描写人的意识潜流得名。它着重描写人的意识活动,发觉人物的内心世界;取消传统小说的故事情节,打破时空局限,以意识流动为结构,采用象征、暗示等手法,透视人物内心奥秘。福克纳 福克纳(l897-1962) ,美国作家 ,出身名门望族。海明威的朋友,代表作是意识流小说《喧哗与骚动》,书名出自莎士比亚悲剧《麦克白》中麦克白的独白。小说从内容到形式都体现了这种痴人说梦式的喧嚣和混乱,体现了美国南方没落世家中人生的无意义和深刻的精神危机。1949年凭借作品《我弥留之际》获诺贝尔文学奖。普鲁斯特 马塞尔·普鲁斯特(1871-1922),20世纪法国伟大的意识流小说大师。其代表作是《追忆似水年华》。小说的叙述者“我”是一个富于才华,喜爱文学艺术而又体弱多病的富家子弟。作品透过主人公的追忆,表现了作者对家庭、童年和初恋时感情的怀念,对庸俗事物的厌恶。乔伊斯(1882-1941),爱尔兰人。二十世纪最伟大的作家之一,一生饱受疾病折磨,勤奋写作。代表作是《尤利西斯》以时间为顺序,描述了苦闷彷徨的都柏林小市民、广告推销员布卢姆于1904年6月16日一昼夜之内在都柏林的种种日常经历。小说的题目来源于希腊神话中的英雄奥德修斯(拉丁名为尤利西斯)。马尔克斯马尔克斯(1927一)哥伦比亚作家。20世纪拉丁美洲魔幻现实主义文学的杰出代表。其代表作是被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”的《百年孤独》,这部小说也借鉴了意识流小说的技巧。小说通过描写小镇马孔多的产生、兴盛到衰落、消亡,表现了拉丁美洲令人惊异的疯狂历史。意识流小说写作技巧1.内心独白

2.自由联想

3.蒙太奇

法语montage的译音,原是法语建筑学上的一个术语,意为构成和装配。后被借用过来,引申用在电影上就是剪辑和组合,表示镜头的组接。

4、时序颠倒 意识流小说特点记录意识流程 取消故事情节

直面心灵世界 淡化人物形象

叙述跳跃穿插 打破因果联系 小说三要素:

人物形象

故事情节

环境描写《墙上的斑点》

无故事情节

无环境描写

无具体人物形象超短篇小说

最后一个地球人坐在家里,突然响起了敲门声。 麻雀虽小,五脏俱全。 无意识的幻觉

“我”的精神世界 小说内容 女主人公冬日里坐在壁炉前吸烟,透过烟雾,看到墙上的一个斑点。她反复猜想它是什么,于是无数“无意识的幻觉”像潮水一般“一哄而上”。它究竟是什么,这并不重要,重要的是作者借此显示精神世界纷繁复杂的意识流动。作者认为,艺术的任务不是再现客观世界,而是表现客观世界在人的心理意识中的反映,表现感情、感觉、联想、想象的丰富性和复杂性。清结构理形式 从文中内容推测,主人公可能是一位女性,一位妻子,但这并不重要。 具体地说,课文中主人公对于斑点的猜测联想共有六次: 1.为确定是在哪一天第一次看到这个斑点,作者想起了冬天炉子里的火,想到了城堡塔楼上飘扬着一面鲜红的旗帜,想到了无数红色骑士潮水般地骑马跃上黑色岩壁的侧坡。

2.看到斑点好像是一枚钉子留下的痕迹,就想到了挂在钉子上的一定是贵妇人的小肖像画,想到这所房子以前的房主,想到了铁路旁郊外的别墅。 3.看着斑点太大太圆,不像钉子,于是就想到了生命的神秘,人类的无知,想到了遗失的东西,想到了生活飞快的速度,想到了来世。

4.觉得斑点很可能是一个暗黑色的圆形物体或一片夏天残留下来的玫瑰花瓣,就想起了特洛伊城、莎士比亚,想起了人类保护自我形象的本能,想起了伦敦的星期日,还有惠特克的尊卑序列表。 5.看到斑点是凸出在墙上的圆形,就想到了古冢,退役的上校、牧师和他们的老伴以及学者。

6.仔细看斑点时,就觉得好像在大海中抓住了一块木板,于是就想到了树,想到树的生存。 最后,终于发现,墙上的斑点原来是一只蜗牛。 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

斑点的作用:

“斑点”在整个叙事中起到联结全篇的结构作用。“斑点”是我的意识流动和转向的结,正是通过这个“结”才把人物意识中众多互不关联的零碎思绪连成了一体,相对于传统小说的情节结构,人们称之为“心理结构”。人物心理意识的流动是小说的主体,在本部小说中主要采用了内心独白和自由联想的表现手法来反映意识流动的过程。主题作者要写的不是有关“墙上的斑点”的故事,而是借“墙上的斑点”说明一个道理:客观存在并不重要,重要的是人的意识的活动与反映;客观的显现是短暂的,只有人的意识流动,存在于记忆中的生命体验才是永恒的。追求精神自由 嘲讽现实单调用散点透视解读意识流小说 意识流小说是从作者无拘无束的意识流动中,表现作者对于人生的思索,对于现实的不满,以及对于自由、理想的追求。那么我们就应该用散点透视的方法,即通过去寻找这些零碎、分散的,而又充满睿智的思绪,来分析作者所表达的对社会人生某一方面的相对集中的思索。

我们的思绪是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜事物,像一群蚂蚁狂热地抬一根稻草一样,抬了一会,又把它扔在那里… 对流行的崇拜:狂热而浮躁评点参考: 一幅卷发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。它当然是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。 伪文化的横行使我们变得苍白。 他正在说,按他的想法,艺术品背后应该包含着思想的时候,我们两人就一下子分了手,这种情形就像坐火车一样,我们在火车里看见路旁郊外别墅里有个老太太正准备倒茶,有个年轻人正举起球拍打网球,火车一晃而过,我们就和老太太以及年轻人分了手,把他们抛在火车后面。 人与人之间的联系变得飘忽不定。 因为一旦一件事发生以后,就没有人能知道它是怎么发生的了。唉!天哪,生命是多么神秘;思想是多么不准确!人类是多么无知!为了证明我们对自己的私有物品是多么无法加以控制——和我们的文明相比,人的生活带有多少偶然性啊 要是拿什么来和生活相比的话,就只能比做一个人以一小时五十英里的速度被射出地下铁道,从地道口出来的时候头发上一根发针也不剩。光着身子被射到上帝脚下!头朝下脚朝天地摔倒在开满水仙花的草原上,就像一捆捆棕色纸袋被扔进邮局的输物管道一样!头发飞扬,就像一匹赛马会上跑马的尾巴。对了,这些比拟可以表达生活的飞快速度,表达那永不休止的消耗和修理;一切都那么偶然,那么碰巧。 到底为什么人要投生在这里,而不投生到那里,不会行动、不会说话、无法集中目光,在青草脚下,在巨人的脚趾间摸索呢?至于什么是树,什么是男人和女人,或者是不是存在这样的东西,人们再过五十年也是无法说清楚的。 对理性的质疑:生活的本质是理性的秩序,还是偶然性?失重的生活:高速运转而又漫无目标。生与死的偶然决定了生命本质的偶然。 说来也真奇怪,人们总是本能地保护自己的形象,不让偶像崇拜或是什么别的处理方式使它显得可笑,或者使它变得和原型太不相像以至于人们不相信它。但是,这个事实也可能并不那么奇怪?这个问题极其重要。假定镜子打碎了,形象消失了,那个浪漫的形象和周围一片绿色的茂密森林也不复存在,只有其他的人看见的那个人的外壳——世界会变得多么闷人、多么浮浅、多么光秃、多么凸出啊!在这样的世界里是不能生活的。 偶像的虚幻意义。 它使人想起社论,想起内阁大臣——想起一整套事物,人们在儿童时期就认为这些事物是正统,是标准的、真正的事物,人人都必须遵循,否则就得冒打人十八层地狱的危险。 我奇怪现在到底是什么代替了它们,代替了那些真正的、标准的东西?也许是男人,如果你是个女人的话;男性的观点支配着我们的生活,是它制定了标准,订出惠特克的尊卑序列表;据我猜想,大战后它对于许多男人和女人已经带上幻影的味道,并且我们希望很快它就会像幻影、红木碗橱、兰西尔版画、上帝、魔鬼和地狱之类东西一样遭到讥笑,被送进垃圾箱,给我们大家留下一种令人陶醉的非法的自由感——如果真存在自由的话…… 文明=制造秩序?秩序的可笑,自由的消逝。 的确,他最后终于倾向于营地说。由于受到反对,他便写了一篇文章,准备拿到当地会社的季度例会上宣读,恰好在这时他中风病倒,他的最后一个清醒的念头不是想到妻子和儿女,而是想到营地和箭镞,这个箭镞已经被收藏进当地博物馆的展柜,和一只中国女杀人犯的脚、一把伊利莎白时代的铁钉、一大堆都铎王朝时代的土制烟斗、一件罗马时代的陶器,以及纳尔逊用来喝酒的酒杯放在一起——我真的不知道它到底证明了什么。 什么是知识?我们的学者不过是那些蹲在洞穴和森林里熬药草、盘问地老鼠或记载星辰的语言的巫婆和隐士们的后代,要不,他们还能是什么呢?我们的迷信逐渐消失,我们对美和健康的思想越来越尊重,我们也就不那么崇敬他们了……是的,人们能够想像出一个十分可爱的世界。这个世界安宁而广阔,旷野里盛开着鲜红的和湛蓝的花朵。这个世界里没有教授,没有专家,没有警察面孔的管家,在这里人们可以像鱼儿用鳍翅划开水面一般,用自己的思想划开世界,轻轻地掠过荷花的梗条,在装满白色海鸟卵的鸟窠上空盘旋……在世界的中心扎下根,透过灰黯的海水和水里瞬间的闪光以及倒影向上看去,这里是多么宁静啊——假如没有惠特克年鉴——假如没有尊卑序列表!对历史文化及其研究的质疑理想的生活境界,关键词:自由、宁静。人生的

意义精神

状态文明历史

文化秩序对流行的

思考伪文化人与人之

间的联系对理性

的质疑生命本

质?墙上的斑点 散点透视示意……【基本指向——当代人的生存状态】质疑 读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 开端 发展 高潮 结局传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境1?意识流小说打破了传统小说由作家出面介绍人物、安排情节、评论人物的心理活动的方式,重在表现人物的各种意识流动的过程。 2?自由联想是意识流小说的又一艺术特征。 3?打破时空界限,进行立体交叉式的叙述以及多层次结构是意识流小说的又一特点。 4?伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意? 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在 作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。探究拓展