2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第一单元课件:《杜甫诗二首—茅屋为秋风所破歌》(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第一单元课件:《杜甫诗二首—茅屋为秋风所破歌》(共61张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-18 11:22:03 | ||

图片预览

文档简介

课件61张PPT。导入新课听一首悲苦的曲子,触摸一颗悲苦的心灵,品一首悲苦的古诗,走进一段悲苦的人生。弹指一挥间,往事越千年,浣花溪畔,一座茅屋里,一个颤抖的声音,在历史隧道的深处呐喊:安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!他就是杜甫,他少时便有“致君尧舜上,?再使风俗淳”的宏伟抱负,他热爱生活,热爱人民,热爱祖国的大好河山。他嫉恶如仇,对朝廷的腐败、社会生活中的黑暗现象都给予揭露和批评。茅屋为秋风所破歌杜

甫 教学目标:

1、把握诗歌的韵律和节奏,朗诵诗歌并理解诗歌的内容。?

2、品析诗歌语言,体会杜甫诗歌沉郁顿挫的语言风格,培养学生对古诗文语言初步的鉴赏能力。?

3、感受杜甫忧国忧民的思想以及“吾庐独破受冻死亦足”的博大胸怀。字子美,自号少陵野老,曾任检校工部员外郎,世称杜工部。唐代的现实主义诗人,人称诗圣;其诗直接反映了唐朝“安史之乱”时期的社会现实,显示了唐代由盛转衰的历史过程,人称“诗史”。生于“奉儒守官”的封建士大夫之?家,应进士试,不第,困居长安十年,遂与现实接近,逐步观察到各种社会矛盾,获得丰富?的创作题材。后任左拾遗,因故被贬。?759?年,安史之乱未定,关内又大饥,乃弃官带领?全家辗转西行,历尽险阻,备尝艰辛,亲眼看到人民的疾苦,先后写出诸如“三吏”(《石?壕吏》?《潼关吏》?《新安吏》),?“三别”(《新婚别》?《垂老别》?《无家别》)以古诗、律诗见长,风格多样,而以沉郁为主。有《杜工部集》?。作者简介你能说出杜甫的一些诗歌吗?诗词欣赏 闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。 却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。 白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡。 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

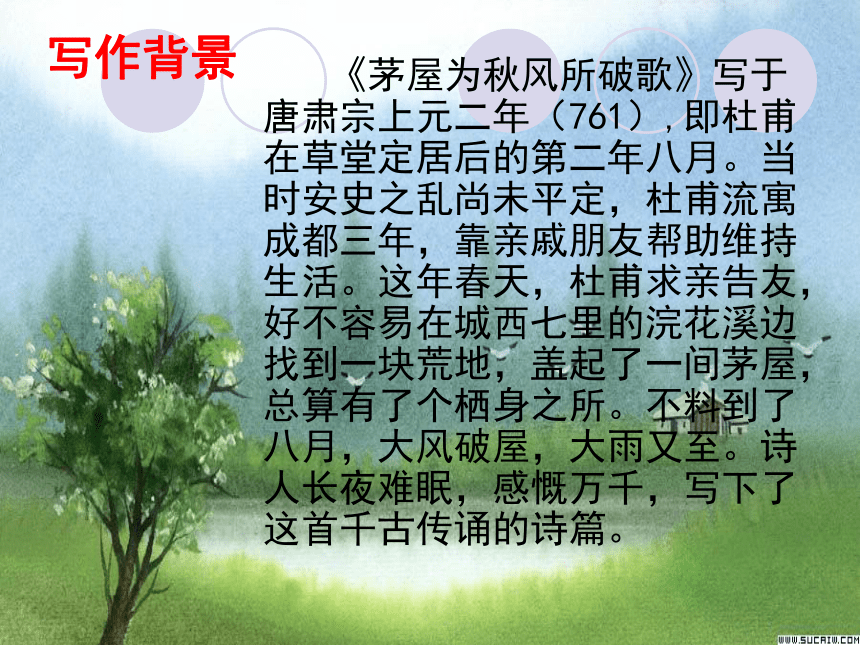

《茅屋为秋风所破歌》写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时安史之乱尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。写作背景 ★题目《茅屋为秋风所破歌》中,“歌”指歌行,是古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

为:被。歌:诗的体例。

意思是茅屋被秋风所破坏。题 解读准下列画线字的读音:

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳飘 转zhuǎn俄 顷广 厦shàqǐngxiànsāng丧 乱见 此屋háojuànchángbìwùchóngqīnào扫除障碍把握句读(1)南村群童/欺我/老无力

(2)何时/眼前突兀/见此屋

(3)吾庐独破/受冻/死亦足深情诵读 要求:读出诗人的愁苦,读出诗人的潦倒,读出诗人的痛心、痛惜、痛苦,读出诗人发自肺腑的祈盼,读出他忧国忧民的博大胸襟。诵读揣摩 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

(起势稍高,语速较慢。前两句语气偏重,“怒号”、“卷”等应重读,读出风之猛烈。后三句应边读边想像诗人视线紧紧追随茅草远去的情形,最后一句语调低沉婉转,读出诗人的痛心之情。)

诵读揣摩 俄顷qīng 风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾qīn多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧sāng乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

(读前两句,想像乌云翻滚、大雨即临的情景。“定”“黑”等字可读得短促有力。读三到六句,想像布被似铁、屋破雨滴的艰难处境,语调戚戚,“铁”“裂”等韵脚要读得干脆有力。最后两句中,“何由彻”三字的音调可作拖长处理,读出诗人凄苦、激愤之情。) 诵读揣摩 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时 / 眼前突兀/ 见此屋,吾庐独破 / 受冻 / 死亦足!

(读这几句话,语调要高,语气要强,音色要亮。“广厦”“千万间”“大庇”“天下”“俱欢颜”“风雨不动安如山”等词句要读得粗犷有力、铿锵雄壮,“死亦足”三字要特别用力,“足”字咬字要饱满,气息可延长。整个诗节要读得连贯,以形成奔腾汹涌的气势,恰切地表现诗人奔放的激情和殷切的渴望以及博大的胸怀。)茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。下者飘转沉塘坳。(秋深)(怒吼)(在这里是虚数,表示多)(江边)(高高的树梢)(茅草飞得低的)(落)理解词句南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。(忍心这样)(做,动词)(公开,与”对面”呼应)(呼喊也没有结果)俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!(一会儿)(像墨一样黑。名词作动词)(衾qīn:被子)(睡相不好)(被里子)(雨点细密,像下垂的麻线)(睡得很少.指失眠)(何由:即“由何”.由:凭。)(彻:到天明.作动词)安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(哪里能得到.安:哪里)(全部庇护)(贫寒的读书人)(安稳得像山一样)(见xiàn:同”现”)(小屋)全诗翻译深秋八月,狂风怒吼,卷走了我的草屋上的几层茅草。茅草飘飞,飞过浣花溪,散落在江边,高的挂在高大树林的枝头,低的落在水塘和水边地里。南村的一群顽童欺负我年老无力,竟狠心这样当面做盗贼,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林里去。我喊得唇焦口燥再也喊不出声来了,只好回来靠着手杖自己叹气。一会儿狂风停息,乌云像墨一样黑,秋日的天色灰蒙蒙的,接近黄昏。被子用了多年冷得像铁一样,孩子睡相不好,把被里都蹬破了。屋顶漏水,床上没有干燥的地方,而雨水还像麻线一样不停地流。自从安史之乱以后,我的睡眠就不好,漫漫长夜浑身沾湿,如何才能挨到天亮呢?

如何才能得到千万间宽大的房子,彻底庇护天下贫寒的读书人,让他们都高高兴兴的,在狂风暴雨中也不会倾倒,安稳得像山岳一样呢?唉!什么时候,我的眼前能一下子出现这种宽大的房子,即使我的茅屋被狂风吹破,我自己被冻死也心满意足!诗中描绘了哪几幅图画? 每幅画中流露了诗人怎样的感情?茅屋为秋风所破歌秋风破屋图群童抱茅图长夜沾湿图祈求广厦图焦灼苦痛无可奈何忧思难眠忧 国 忧 民理清结构寓情于事直接抒情赏析课文1、第一节中作者用哪个词语来描写秋风?(怒号)2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?(运用了拟人的手法,生动写出风势之大,风力之猛和风之无情,富有浓烈的感彩。)3、“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?( “卷”字好。既形象又有力度。)4、还有哪些动词用得好?(“飞”——“洒”——“挂”——“飘转”——“沉”)

刻画了茅草随风飘飞的动态场面,形象表现了秋风

破屋的惨状,流露了诗人内心的痛苦和焦灼之情,也

从侧面写出诗人艰难窘迫的处境。5、“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁,为什么用“老”字?“老”其实不是写年龄,而是写心情,揭示了诗

人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力交瘁。6、群童为何抱茅?本身也许是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,

也许是调皮;也许还有更深层的原因-----譬如:

社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,倒不如说

是生社会的气,动乱的社会造成人民的贫困、灾难。7、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?一叹自己命苦。茅屋被风吹破,接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。第三段中,哪些词语用得好 ?“雨脚如麻”的“麻”字说明雨点密集,密密麻麻,很形象。

“冷似铁”中的“铁”字说明被子很陈旧,很脏——长期颠沛流离,没有时间洗;或者没有钱买,只有一床被子,没法拆洗;很冷,很硬——如果洗得干干净净就不硬了;这说明杜甫的生活很困窘。 8、第三节中哪两个句子表现了作者的痛苦难眠的心情?(自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻)9、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )(心怀天下、关心民生疾苦、 忧国忧民 )10、由此可见杜甫是一个怎样的人?主旨:表现诗人推己及人、舍己为人的博大胸襟和忧国忧民的高尚情怀。“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”写出诗人怎样的经历和心情?既写了诗人眼前夜雨屋漏、长夜难眠的处境和切盼雨停和天明的迫切心情,又使人联想到诗人安史之乱以来的种种痛苦经历,这样,由风雨飘摇的小家茅屋扩展到战乱频仍、残破不堪的整个国家,既表现了诗人对个人不辛遭遇的痛苦,更表现了他诗人对国家前途命运的忧虑。秋风破屋 焦灼苦痛

群童抱茅

无可奈何

长夜沾湿

忧思难眠现实风

雨白天

黑夜屋外

屋内事

人自己 理想祈求广厦

忧国忧民天下寒士关心民生

忧国忧民推己及人水到渠成惨 悲 哀你还知道哪些忧国忧民的句子?屈原《离骚》中“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”、

范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

陆游“位卑未敢忘忧国” 拓展延伸 对话诗人 假如我们能够穿越时光的隧道,回到一千多年前,站在诗人杜甫的面前,你想对这位可敬的老人说些什么?可参考示例;也可不拘泥于形式,自由地说一段话。

示例:你是茫茫黑夜中的一把火炬,即使身处狂风暴雨中,你依旧倔强地绽放着,始终没有泯灭那善良博大的人性之光,无数人的心灵因你而点亮。

(提示:明星、航标、风帆、灯塔、旗帜、丰碑、高山、大海、舵手…… )

当席卷风声的马蹄湮没长安的街道 当病疲的人群背着饥饿的行囊亡命天涯 你的梦境 是关于黎民寒士的主题 谁说你是诗人 诗人是洒脱飘逸之神 而你 衣衫褴褛 饱含着太多的泪水 你的眼泪 是上帝的泪水 致 杜 甫 杜甫同主题的诗歌知多少?

相关联接暮投石壕村,有吏夜捉人。 室中更无人,唯有乳下孙,

孙有母未去,出入无完裙,

老妪力虽衰,请从吏夜归。《石壕吏》哀哉桃林战,百万化为鱼。 《潼关吏》客行新安道,喧呼闻点兵。

借问新安吏,县小更无丁。《新安吏》 暮婚晨告别,无乃太匆忙。 《新婚别》子孙阵亡尽,焉用独身完?

投仗出门去,同行为辛酸。《垂老别》 存者无消息,死者为尘泥。《无家别》 闻官军收河南河北 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。 却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。 白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡。 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

?????? 这首诗作于代宗广德元年(763)春。延续七年多的安史之乱终于结束了。诗人在剑南喜闻蓟北光复,想到国家可以重新安定,人民可过安定生活,自己可以携眷还乡,喜极而涕。诗人的“喜”,从另一个方面表现了他忧国忧民的深沉情感。全诗毫无点饰,情真意切。读这首诗,我们可以想象作者当时对着妻儿侃侃讲述捷报,手舞足蹈,惊喜欲狂的神态。因此,历代诗论家都极为推崇这首诗,浦起龙在《读杜心解》中称赞它是杜甫“生平第一首快诗。”

杜甫忧国忧民的诗歌名句

国破山河在,城春草木深。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

穷年忧黎元,叹息肠内热。

任何一个诗人也不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大?,是因为他们的痛苦和幸福的根系深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、朝代、人类的器官和代表。 --〔前苏联〕别林斯基

诗歌鉴赏练习 1、下边对晚唐诗人聂夷中的《伤田家》,理解错误的一项是: 二月卖新丝,五月粜新谷。 医得眼前疮,却割心头肉。 我愿君王心,化作光明烛。 不照绮罗筵,只照逃亡屋。

A“二月卖新丝,五月粜新谷”,写“田家”虽然贫困,但尚有“丝”、“谷”可卖。 B“眼前疮”和“心头肉”是比喻的写法,“眼前疮”喻眼前急难,“心头肉”喻“丝”、“谷”等农家命根。这两句入木三分地提示出血淋淋的社会现实。 C“绮罗筵”与“逃亡屋”构成鲜明对比,更增强了诗的艺术力量。 D全诗言简意足,充满诗人对田家的同情、对君王的讽刺。

A诗文积累: 心怀天下、忧国忧民的诗文,你还知道哪些?得万安里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

——白居易畅所欲言: 诗人追求的理想,在改革开放的年代成为现实,联系现实中的某些人和事你最想说什么?

登 高 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

蜀 相 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟!

诗歌诵读 咏怀古迹五首之三 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 画图省识春风面,环佩空归月下魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

黄鹤楼 崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空馀黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

学海无涯,课外探究

以秋风卷我屋上茅,群童公然抱茅去为情节的开端,以床头屋漏夜难眠为情节的发展展开想象,将该诗改写成一篇600字左右完整的小说。

习作之一:

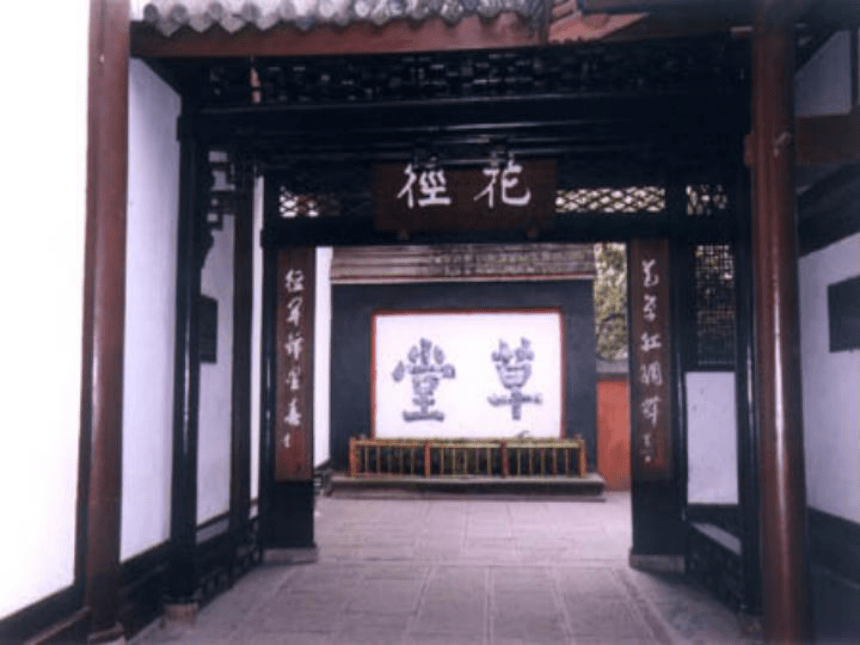

镜头一:深秋季节,北风呼呼地刮,咆哮着,怒号着,漫卷着地上的枯黄落叶。这时,有一位颓然的老人,那就是老年的杜甫,站在刚下过雨的泥泞中。他右手拄着老树枝做的拐杖,左手里紧攥着几根茅草。他驼着背,头发散乱,脸上布满皱纹,皱纹很深,里面还夹着一些泥土,他的眼睛暗淡无光。镜头二:他看了看旁边那简陋的没有屋顶的破房子,又看了看小河对岸孩童们正抱着茅草往树林里钻,不由地进入了回忆。昨天晚上,天气很冷,忽然又刮起大风,刮倒了屋外的菜架子,刮得门窗铛铛作响,一家人都被吵醒了。忽然,狂风将屋顶上那薄薄的几层茅草卷了起来,刺骨的寒风挤进了屋子里,把孩子们冻得哇哇直哭。老人只好用薄的不能再薄,旧的不能再旧的硬“棉被”给孩子盖好。这时,绵绵秋雨下了起来,冰冷的雨水淋透了全家人。他们能做得都做了,只有等待雨快点停。镜头三:一阵凉风吹过,老人从回忆中醒来,他不断地叹息和摇头,脸上的皱纹更加紧锁着。一会儿他脸朝天空,自言道:“哎,像我们这样受苦受难的人还有多少,他们肯定比我们还惨!什么时候才能让每一个穷苦的人都住上风吹不破,雨打不漏的高楼大厦啊?如果真的能这样,我宁愿自己仍就在这里受罪!” 镜头四:太阳即将下山了,夕阳的斜光折照在那间破屋子上,几只乌鸦在枯死的树上嘶哑地叫着。哎!老人又将是一个不眠之夜! 课堂小结伟大的诗人,总是把自己的命运与民族、国家的命运联系在一起,在这狂风暴雨无情袭击的秋夜,诗人推己及人,忧国忧民的思想跃然纸上,深深地打动了一代又一代的读者。愿我们永远将其铭记于心,永不忘“为中华之崛起”而读书。 草堂留后世 诗圣著千秋——朱德世 上 疮 痍,诗 中 圣 哲?

社 会 病 态,振 笔 疾 呼 杜公祠 民 间 疾 苦,笔 底 波 澜?????

百 姓 疾 苦,震 撼 人 心

郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联

谢谢指导!

甫 教学目标:

1、把握诗歌的韵律和节奏,朗诵诗歌并理解诗歌的内容。?

2、品析诗歌语言,体会杜甫诗歌沉郁顿挫的语言风格,培养学生对古诗文语言初步的鉴赏能力。?

3、感受杜甫忧国忧民的思想以及“吾庐独破受冻死亦足”的博大胸怀。字子美,自号少陵野老,曾任检校工部员外郎,世称杜工部。唐代的现实主义诗人,人称诗圣;其诗直接反映了唐朝“安史之乱”时期的社会现实,显示了唐代由盛转衰的历史过程,人称“诗史”。生于“奉儒守官”的封建士大夫之?家,应进士试,不第,困居长安十年,遂与现实接近,逐步观察到各种社会矛盾,获得丰富?的创作题材。后任左拾遗,因故被贬。?759?年,安史之乱未定,关内又大饥,乃弃官带领?全家辗转西行,历尽险阻,备尝艰辛,亲眼看到人民的疾苦,先后写出诸如“三吏”(《石?壕吏》?《潼关吏》?《新安吏》),?“三别”(《新婚别》?《垂老别》?《无家别》)以古诗、律诗见长,风格多样,而以沉郁为主。有《杜工部集》?。作者简介你能说出杜甫的一些诗歌吗?诗词欣赏 闻官军收河南河北

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。 却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。 白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡。 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

《茅屋为秋风所破歌》写于唐肃宗上元二年(761),即杜甫在草堂定居后的第二年八月。当时安史之乱尚未平定,杜甫流寓成都三年,靠亲戚朋友帮助维持生活。这年春天,杜甫求亲告友,好不容易在城西七里的浣花溪边找到一块荒地,盖起了一间茅屋,总算有了个栖身之所。不料到了八月,大风破屋,大雨又至。诗人长夜难眠,感慨万千,写下了这首千古传诵的诗篇。写作背景 ★题目《茅屋为秋风所破歌》中,“歌”指歌行,是古代诗歌的一种。汉魏以下的乐府诗,题名为“歌”或“行”的颇多,二者虽名称不同,其实并无严格区别。后遂有“歌行”一体。其音节、格律一般比较自由,富于变化。

为:被。歌:诗的体例。

意思是茅屋被秋风所破坏。题 解读准下列画线字的读音:

怒 号 挂 罥 长 林 梢 庇 护

突兀 布衾 三 重 茅 沉塘坳飘 转zhuǎn俄 顷广 厦shàqǐngxiànsāng丧 乱见 此屋háojuànchángbìwùchóngqīnào扫除障碍把握句读(1)南村群童/欺我/老无力

(2)何时/眼前突兀/见此屋

(3)吾庐独破/受冻/死亦足深情诵读 要求:读出诗人的愁苦,读出诗人的潦倒,读出诗人的痛心、痛惜、痛苦,读出诗人发自肺腑的祈盼,读出他忧国忧民的博大胸襟。诵读揣摩 八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

(起势稍高,语速较慢。前两句语气偏重,“怒号”、“卷”等应重读,读出风之猛烈。后三句应边读边想像诗人视线紧紧追随茅草远去的情形,最后一句语调低沉婉转,读出诗人的痛心之情。)

诵读揣摩 俄顷qīng 风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾qīn多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧sāng乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

(读前两句,想像乌云翻滚、大雨即临的情景。“定”“黑”等字可读得短促有力。读三到六句,想像布被似铁、屋破雨滴的艰难处境,语调戚戚,“铁”“裂”等韵脚要读得干脆有力。最后两句中,“何由彻”三字的音调可作拖长处理,读出诗人凄苦、激愤之情。) 诵读揣摩 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时 / 眼前突兀/ 见此屋,吾庐独破 / 受冻 / 死亦足!

(读这几句话,语调要高,语气要强,音色要亮。“广厦”“千万间”“大庇”“天下”“俱欢颜”“风雨不动安如山”等词句要读得粗犷有力、铿锵雄壮,“死亦足”三字要特别用力,“足”字咬字要饱满,气息可延长。整个诗节要读得连贯,以形成奔腾汹涌的气势,恰切地表现诗人奔放的激情和殷切的渴望以及博大的胸怀。)茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。下者飘转沉塘坳。(秋深)(怒吼)(在这里是虚数,表示多)(江边)(高高的树梢)(茅草飞得低的)(落)理解词句南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。(忍心这样)(做,动词)(公开,与”对面”呼应)(呼喊也没有结果)俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!(一会儿)(像墨一样黑。名词作动词)(衾qīn:被子)(睡相不好)(被里子)(雨点细密,像下垂的麻线)(睡得很少.指失眠)(何由:即“由何”.由:凭。)(彻:到天明.作动词)安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山!呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!(哪里能得到.安:哪里)(全部庇护)(贫寒的读书人)(安稳得像山一样)(见xiàn:同”现”)(小屋)全诗翻译深秋八月,狂风怒吼,卷走了我的草屋上的几层茅草。茅草飘飞,飞过浣花溪,散落在江边,高的挂在高大树林的枝头,低的落在水塘和水边地里。南村的一群顽童欺负我年老无力,竟狠心这样当面做盗贼,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林里去。我喊得唇焦口燥再也喊不出声来了,只好回来靠着手杖自己叹气。一会儿狂风停息,乌云像墨一样黑,秋日的天色灰蒙蒙的,接近黄昏。被子用了多年冷得像铁一样,孩子睡相不好,把被里都蹬破了。屋顶漏水,床上没有干燥的地方,而雨水还像麻线一样不停地流。自从安史之乱以后,我的睡眠就不好,漫漫长夜浑身沾湿,如何才能挨到天亮呢?

如何才能得到千万间宽大的房子,彻底庇护天下贫寒的读书人,让他们都高高兴兴的,在狂风暴雨中也不会倾倒,安稳得像山岳一样呢?唉!什么时候,我的眼前能一下子出现这种宽大的房子,即使我的茅屋被狂风吹破,我自己被冻死也心满意足!诗中描绘了哪几幅图画? 每幅画中流露了诗人怎样的感情?茅屋为秋风所破歌秋风破屋图群童抱茅图长夜沾湿图祈求广厦图焦灼苦痛无可奈何忧思难眠忧 国 忧 民理清结构寓情于事直接抒情赏析课文1、第一节中作者用哪个词语来描写秋风?(怒号)2、为什么用“怒号”而不用“猛烈”或是“凶猛”等词语呢?(运用了拟人的手法,生动写出风势之大,风力之猛和风之无情,富有浓烈的感彩。)3、“卷”和“吹”相比较,在描写风之猛烈上哪个词更好?( “卷”字好。既形象又有力度。)4、还有哪些动词用得好?(“飞”——“洒”——“挂”——“飘转”——“沉”)

刻画了茅草随风飘飞的动态场面,形象表现了秋风

破屋的惨状,流露了诗人内心的痛苦和焦灼之情,也

从侧面写出诗人艰难窘迫的处境。5、“南村群童欺我老无力”,可是当时杜甫写作此诗的时候才49岁,为什么用“老”字?“老”其实不是写年龄,而是写心情,揭示了诗

人饱经战乱之苦,是未老先衰、心力交瘁。6、群童为何抱茅?本身也许是苦孩子,用茅草盖屋或拿回家当柴烧,

也许是调皮;也许还有更深层的原因-----譬如:

社会现实,杜甫与其说是生孩子的气,倒不如说

是生社会的气,动乱的社会造成人民的贫困、灾难。7、“归来倚仗自叹息”,他叹息什么?一叹自己命苦。茅屋被风吹破,接下来的日子怎么过?

二叹周围的人苦,还有很多像自己一样的穷苦人;

三叹战乱给人民造成的痛苦。第三段中,哪些词语用得好 ?“雨脚如麻”的“麻”字说明雨点密集,密密麻麻,很形象。

“冷似铁”中的“铁”字说明被子很陈旧,很脏——长期颠沛流离,没有时间洗;或者没有钱买,只有一床被子,没法拆洗;很冷,很硬——如果洗得干干净净就不硬了;这说明杜甫的生活很困窘。 8、第三节中哪两个句子表现了作者的痛苦难眠的心情?(自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻)9、漫漫长夜,作者无法入眠,他在想什么?( 安得广厦千万间……吾庐受冻死亦足 )(心怀天下、关心民生疾苦、 忧国忧民 )10、由此可见杜甫是一个怎样的人?主旨:表现诗人推己及人、舍己为人的博大胸襟和忧国忧民的高尚情怀。“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”写出诗人怎样的经历和心情?既写了诗人眼前夜雨屋漏、长夜难眠的处境和切盼雨停和天明的迫切心情,又使人联想到诗人安史之乱以来的种种痛苦经历,这样,由风雨飘摇的小家茅屋扩展到战乱频仍、残破不堪的整个国家,既表现了诗人对个人不辛遭遇的痛苦,更表现了他诗人对国家前途命运的忧虑。秋风破屋 焦灼苦痛

群童抱茅

无可奈何

长夜沾湿

忧思难眠现实风

雨白天

黑夜屋外

屋内事

人自己 理想祈求广厦

忧国忧民天下寒士关心民生

忧国忧民推己及人水到渠成惨 悲 哀你还知道哪些忧国忧民的句子?屈原《离骚》中“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”、

范仲淹《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

陆游“位卑未敢忘忧国” 拓展延伸 对话诗人 假如我们能够穿越时光的隧道,回到一千多年前,站在诗人杜甫的面前,你想对这位可敬的老人说些什么?可参考示例;也可不拘泥于形式,自由地说一段话。

示例:你是茫茫黑夜中的一把火炬,即使身处狂风暴雨中,你依旧倔强地绽放着,始终没有泯灭那善良博大的人性之光,无数人的心灵因你而点亮。

(提示:明星、航标、风帆、灯塔、旗帜、丰碑、高山、大海、舵手…… )

当席卷风声的马蹄湮没长安的街道 当病疲的人群背着饥饿的行囊亡命天涯 你的梦境 是关于黎民寒士的主题 谁说你是诗人 诗人是洒脱飘逸之神 而你 衣衫褴褛 饱含着太多的泪水 你的眼泪 是上帝的泪水 致 杜 甫 杜甫同主题的诗歌知多少?

相关联接暮投石壕村,有吏夜捉人。 室中更无人,唯有乳下孙,

孙有母未去,出入无完裙,

老妪力虽衰,请从吏夜归。《石壕吏》哀哉桃林战,百万化为鱼。 《潼关吏》客行新安道,喧呼闻点兵。

借问新安吏,县小更无丁。《新安吏》 暮婚晨告别,无乃太匆忙。 《新婚别》子孙阵亡尽,焉用独身完?

投仗出门去,同行为辛酸。《垂老别》 存者无消息,死者为尘泥。《无家别》 闻官军收河南河北 剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。 却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。 白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡。 即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

?????? 这首诗作于代宗广德元年(763)春。延续七年多的安史之乱终于结束了。诗人在剑南喜闻蓟北光复,想到国家可以重新安定,人民可过安定生活,自己可以携眷还乡,喜极而涕。诗人的“喜”,从另一个方面表现了他忧国忧民的深沉情感。全诗毫无点饰,情真意切。读这首诗,我们可以想象作者当时对着妻儿侃侃讲述捷报,手舞足蹈,惊喜欲狂的神态。因此,历代诗论家都极为推崇这首诗,浦起龙在《读杜心解》中称赞它是杜甫“生平第一首快诗。”

杜甫忧国忧民的诗歌名句

国破山河在,城春草木深。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

穷年忧黎元,叹息肠内热。

任何一个诗人也不能由于他自己和靠描写他自己而显得伟大?,是因为他们的痛苦和幸福的根系深深地伸进了社会和历史的土壤里,因为他是社会、朝代、人类的器官和代表。 --〔前苏联〕别林斯基

诗歌鉴赏练习 1、下边对晚唐诗人聂夷中的《伤田家》,理解错误的一项是: 二月卖新丝,五月粜新谷。 医得眼前疮,却割心头肉。 我愿君王心,化作光明烛。 不照绮罗筵,只照逃亡屋。

A“二月卖新丝,五月粜新谷”,写“田家”虽然贫困,但尚有“丝”、“谷”可卖。 B“眼前疮”和“心头肉”是比喻的写法,“眼前疮”喻眼前急难,“心头肉”喻“丝”、“谷”等农家命根。这两句入木三分地提示出血淋淋的社会现实。 C“绮罗筵”与“逃亡屋”构成鲜明对比,更增强了诗的艺术力量。 D全诗言简意足,充满诗人对田家的同情、对君王的讽刺。

A诗文积累: 心怀天下、忧国忧民的诗文,你还知道哪些?得万安里裘,盖裹周四垠。

稳暖皆如我,天下无寒人。

——白居易畅所欲言: 诗人追求的理想,在改革开放的年代成为现实,联系现实中的某些人和事你最想说什么?

登 高 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

蜀 相 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟!

诗歌诵读 咏怀古迹五首之三 群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。 一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 画图省识春风面,环佩空归月下魂。 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

黄鹤楼 崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空馀黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

学海无涯,课外探究

以秋风卷我屋上茅,群童公然抱茅去为情节的开端,以床头屋漏夜难眠为情节的发展展开想象,将该诗改写成一篇600字左右完整的小说。

习作之一:

镜头一:深秋季节,北风呼呼地刮,咆哮着,怒号着,漫卷着地上的枯黄落叶。这时,有一位颓然的老人,那就是老年的杜甫,站在刚下过雨的泥泞中。他右手拄着老树枝做的拐杖,左手里紧攥着几根茅草。他驼着背,头发散乱,脸上布满皱纹,皱纹很深,里面还夹着一些泥土,他的眼睛暗淡无光。镜头二:他看了看旁边那简陋的没有屋顶的破房子,又看了看小河对岸孩童们正抱着茅草往树林里钻,不由地进入了回忆。昨天晚上,天气很冷,忽然又刮起大风,刮倒了屋外的菜架子,刮得门窗铛铛作响,一家人都被吵醒了。忽然,狂风将屋顶上那薄薄的几层茅草卷了起来,刺骨的寒风挤进了屋子里,把孩子们冻得哇哇直哭。老人只好用薄的不能再薄,旧的不能再旧的硬“棉被”给孩子盖好。这时,绵绵秋雨下了起来,冰冷的雨水淋透了全家人。他们能做得都做了,只有等待雨快点停。镜头三:一阵凉风吹过,老人从回忆中醒来,他不断地叹息和摇头,脸上的皱纹更加紧锁着。一会儿他脸朝天空,自言道:“哎,像我们这样受苦受难的人还有多少,他们肯定比我们还惨!什么时候才能让每一个穷苦的人都住上风吹不破,雨打不漏的高楼大厦啊?如果真的能这样,我宁愿自己仍就在这里受罪!” 镜头四:太阳即将下山了,夕阳的斜光折照在那间破屋子上,几只乌鸦在枯死的树上嘶哑地叫着。哎!老人又将是一个不眠之夜! 课堂小结伟大的诗人,总是把自己的命运与民族、国家的命运联系在一起,在这狂风暴雨无情袭击的秋夜,诗人推己及人,忧国忧民的思想跃然纸上,深深地打动了一代又一代的读者。愿我们永远将其铭记于心,永不忘“为中华之崛起”而读书。 草堂留后世 诗圣著千秋——朱德世 上 疮 痍,诗 中 圣 哲?

社 会 病 态,振 笔 疾 呼 杜公祠 民 间 疾 苦,笔 底 波 澜?????

百 姓 疾 苦,震 撼 人 心

郭沫若题成都杜甫草堂诗史堂联

谢谢指导!