2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第三单元课件:《〈桂枝香(登临送目)〉》(共53张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第三单元课件:《〈桂枝香(登临送目)〉》(共53张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-18 19:49:21 | ||

图片预览

文档简介

课件53张PPT。《古今词话》 金陵怀古,诸公寄调《桂枝香》者三十余家,唯王介甫为绝唱。

叹曰:

“此老乃野狐精也。” 桂枝香(登临送目)

王安石王安石字 ,号 ,临川人。 仁宗庆历进士。他目睹时弊,慨然有矫然匡世之志,曾给皇帝上万言书,主张改革。神宗即位,前后两度为相。在他执政期间,积极推行变法,抑制官僚地主的兼并,推行富国强兵的政策。因保守派反对,新法遭到阻碍。晚年退居介甫半山金陵(今江苏南京),封舒国公,改封荆,世称荆公。卒谥文。王安石是具有多方面成就的杰出文学家,散文,他是“唐宋八大家”之一,其文逻辑严密,辨理深透,笔力雄健,语言简练,奇崛峭拔。作 者 简 介登高临远。正是,正当……时候。萧瑟。念,回想;竞,争相。连接。白白地叹息。只有。三、名句默写

①_______________,翠峰如簇。

②_______________,背西风酒旗斜矗。

③六朝旧事随流水,________________。

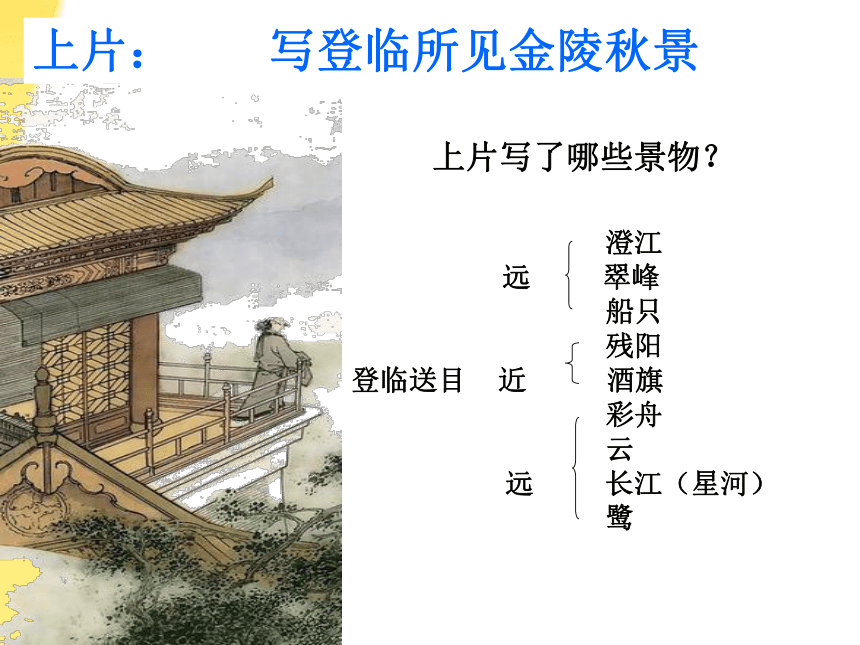

④至今商女,__________,_____________。千里澄江似练征帆去棹残阳里但寒烟衰草凝绿时时犹唱《后庭》遗曲1、怀古实为伤今2、多将当时的国事身世写入3、上片多为写景,下片多为抒情议论4、多用典,借历史人物事件讽喻现实5、风格多为雄浑豪放悲壮怀古词特点:上片:上片写了哪些景物?写登临所见金陵秋景 澄江

远 翠峰

船只

残阳

登临送目 近 酒旗

彩舟

云

远 长江(星河)

鹭 上阕的写景句你认为哪些词句最精彩,说说理由。

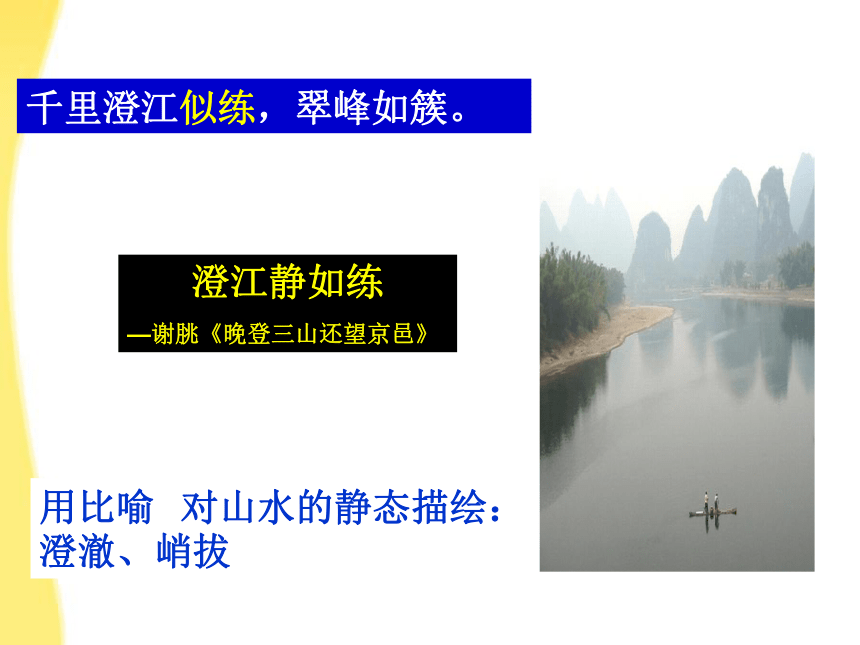

澄江静如练

—谢朓《晚登三山还望京邑》千里澄江似练,翠峰如簇。 用比喻 对山水的静态描绘:澄澈、峭拔 江中的船帆在夕阳里往来如梭,西风乍起处,近旁江岸酒楼处斜插的旗,迎风飘扬。(动态) 征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。 残阳:西风:补叙登临的时间,是在傍晚照应上文的“晚秋”背矗上阕(景)长江、翠峰

江船、酒旗

彩舟、星鹭壮 阔 晚秋、残阳、西风冷清

画图难足有点有染

远近交错

动静结合下片:怀古,抒发感慨念往昔繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。 用典:杜牧的《台城曲》:“门外韩擒虎,楼头张丽华” 这种“悲恨相续”的亡国悲剧连续发生的原因是什么? 繁华竞逐(把六朝统治者因穷奢极欲而亡国这一根本原因揭示了出来)千古凭高,对此漫嗟荣辱。 批判千古以来文人骚客面对金陵山川只知慨叹朝代的兴亡,未能跳出荣辱的小圈子,站不到应有的高度,也就很难从六朝的相继覆灭中引出历史的教训。 后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

——杜牧 《阿房宫赋》六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。 如何理解“寒烟衰草凝绿”这一景色描写? 借景抒情,抒发悲叹之情。用典:杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。” 作者为什么要强调“至今”和“时时”这两个时间副词?” 不是闲笔,而是最具表现力的直指朝廷积弊的投枪匕首,是为了让统治者对这种导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活有所改变,让悲剧不再重演 ! 此首词为金陵怀古词,以笔力峭劲,为东坡所叹赏。上片写金陵之景,下片抒怀古之情。“登临送目”四字,笼罩全篇。“正故国”两句,言时令天气。“千里”两句,言山水之美。“征帆”以下,皆为江天景色。换头,历述古今盛衰之感,清空一气。“门外楼头”句,用杜牧之“门外韩擒虎,楼头张丽华”诗意。…… “商女”句,用杜牧《泊秦淮》诗意。

——唐圭璋《唐宋词简释》 小 结1、借景抒情,借眼前壮美景色抒发失意无聊之时颐情自然风光的情怀。

2、怀古伤今,借六朝皆比荒淫而相继亡覆的史实,希望当权者引以为戒。立意高远。

3、风格豪放。

4、用典自然贴切,笔力刚劲。[课堂探究]

1.开篇的“登临送目,正故国晚秋,天气初肃”与众不同,应如何理解?

【提示】 在充满六朝兴衰悲剧气息的金陵故都城头,在伤感情绪十足的晚秋季节,词人登临送目,所感到的不是满地肃杀之气,而是一派生机勃勃;不是一片萧瑟衰败,而是高远明丽。这里没有一丝的颓废印象,有的只是对生活的热爱和向往。词人笔下的暮秋景象所以异于一般,正是词人精神与众不同的表现。2.“征帆去棹残阳里,背西风酒旗斜矗”一句情景是怎样结合的?

【提示】 这一句景物的核心是残阳和西风。落日和秋风向来是悲哀的景色,但是诗人却在悲哀的景色中写出不悲哀的诗意。“征帆”“残阳”,字面的重点是征帆,感情的重点是残阳。这里把残阳和征帆联系起来,残阳送征帆,征帆引残阳。大自然即将消逝的美景,人生即将开始的征途,落日的余辉,征帆的远影,笼罩着一层蓬勃不息、斗志方酣的气氛,没有一丝暮气的伤感颓废的哀愁。3.“念往昔繁华竞逐”有什么作用?

【提示】 起句“念往昔繁华竞逐”,总领下片。六朝统治者凭借金陵险要的地势和江南一带丰富的物产,穷奢极欲,博采声色,国破家残。“繁华竞逐”四字道出更替的根本原因。“叹门外楼头,悲恨相续”中,“门外”指隋将韩擒虎,“楼头”指陈后主的宠妃张丽华,意思是说,隋兵已兵临城下,陈朝君主还在和宠妃寻欢作乐。这是用艺术夸张手法勾画出的一幅历史画面。4.词的上、下片分别写了什么内容?表达了词人什么样的思想感情?

【提示】 词的上片写词人登临送目所见的金陵秋景。作者通过对长江、翠峰、船只、残阳、酒旗、彩舟、白鹭等意象的描绘,为我们展示了一幅壮丽山河图。寄寓了对祖国江山的无限热爱和赞美之情。而“晚秋”“残阳”“西风”等意象又给人以冷落、萧条的感觉,包含了词人对国家命运的担忧,为下面的抒情创造气氛。

词的下片怀古、抒情。借凭吊六朝遗迹,讽喻当朝统治者不知吸取历史教训,表达了词人的忧国之情。5.词的最后三句化用杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,并强调“至今”和“时时”这两个时间副词用意是什么?

【名师点拨】 词的最后三句化用杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,并在此强调“至今”和“时时”这两个时间副词是说从杜牧生活的唐末到王安石所生活的宋初,如此长的一段时间内,这种繁华竞逐的生活依然不变,以此来提醒统治者,导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活应有所改变,让悲剧不再重演。6.《桂枝香·金陵怀古》的雄奇笔力和浩荡气势是怎样体现出来的?

【名师点拨】 全词空间和时间描写异常恢弘。作者使用了宏观鸟瞰的手法,把宽大的空间和浩渺的时间变成微缩的景观。如开头的“登临送目”就把如簇的翠峰、去棹归帆、斜矗的酒旗,乃至欲坠的残阳,似天上星河滔滔而去的长江,都汇聚到笔下。下阕“念往昔”“千古凭高”,使多少六朝旧事、多少荣辱漫嗟、多少悲恨相续,尽在词人的胸襟气度之中,评说指画之中。挫万物于笔端,抚古今于一瞬,作者心胸包罗万象,雄视千古,使词作具有浩荡的气势。此外,作者喜欢用大字眼和充满沧桑感的词语,使作品显得豪壮、深沉、凝重,前者如“千里”“星河”“千古”,后者如“初肃”的“天气”“残阳”“西风”“寒烟”等。“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲”究竟表达了怎样的思想感情?

最后三句,作者化用杜牧《泊秦淮》中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,巧用曲笔,表面上是谴责歌女不懂亡国之恨,但歌女唱什么,是由听者的趣味决定的。可见,实际上作者是在批评那些掌权的达官贵人,不以国事为重,而贪图享乐。最后三句不是表达愤慨讽刺之意,因为这时的宋朝“百年承平”。这三句的意味应用于张昇《离亭燕》:“多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。”王安石要表达的是《玉树后庭花》遗曲竟作了歌女们的演唱资料,竞豪华多么无谓;结合自己,党争多么无谓。这是作者倦于机务而要返回家园的思想的显示。

最后三句使诗句的内容具有了强烈的现实感,把矛头指向了沉湎酒色的当权派,实是警告北宋当局,不可以六朝悲恨相续,嗟叹之意,千古弥永。1.结构层次井然,主次分明

词的上片以“登临送目”起笔,先总说景色及观后感觉,依次逐项提出,后总赞为“画图难足”。下片写感慨,先古后今,以古为主,最后借《后庭花》以警示当朝者。

2.语言清新自然,简洁流畅

词中写江水如练、翠峰如簇,翠峰、彩舟等色彩明丽,不饰雕琢,寥寥数笔就勾勒出登临所见的景物,对故国的赞美之情跃然纸上。3.化用贴切巧妙,沉痛悲深

词的上片化用谢朓《晚登三山还望京邑》“余霞散成绮,澄江静如练”的诗句来写江水的清澈美丽。下片化用杜牧的《台城曲》“门外韩擒虎,楼头张丽华”来形容几个朝代因竞逐繁华而亡了国,以精练的词句表达深沉悲叹之意。以乐景衬哀情

作者感叹历史朝代的兴衰与变迁,同样也有描绘金陵之景,在写作时,他另辟蹊径,故意绕过萧条衰败的意象,而选择了色彩明亮、生机盎然的景物作为描绘对象,为读者展现出一幅开阔壮丽的金陵景象,从而进一步联想到六朝的衰亡,抒发物是人非、昔盛今衰的感慨。在这里,词人所描绘的景象与所抒发的情感在氛围基调上刚好相反,是典型的以乐景衬哀情的写作方法。

●随堂练笔

请将王安石《桂枝香·金陵怀古》中的美景和哀情写成一段100字左右的文字。1.课内素材开发

文以载道的传统,培养和浇灌了中国知识分子的社会责任心和责任感。中国古代,很少有蜷曲于象牙之塔、不问现实的知识分子。知识分子关心现实,有兼济天下的理想和抱负,因此,他们对现实往往有清醒的认识和理性的思考,在对现实的批判中蕴藏着对人生的依恋,对祖国的热爱和对真善美的追求。屈原放逐而有《离骚》,尽管上天无路,入地无门,却又怀恋故国,不忍离去。王安石垂垂老矣,也没有安于投闲置散的生活。他波澜壮阔的诗章,愤激、悲凉的调子也时时可以听到,而且往往更为激越和撼人心弦。文学家的激情和浪漫,丰富了王安石作为政治家、思想家的内涵。

寻找王安石生命的意义,我想起了黑格尔写在《历史哲学》导言中的一段话:“他们之所以成为伟大的人物,正因为他们主持和完成了某种伟大的东西;不仅仅是一个单纯的幻想、一种单纯的意向,而是对症下药适应了时代需要的东西。”

王安石独具慧眼,按历史学家黄仁宇先生的说法是他可以把中国历史一口气提前1000年。因为变革是对以往的体制或法律的部分否定。最初是少数敏感的发现者觉察到了原有制度中不合理的地方,通过努力,更多人有了变革要求,这种要求不只是给朝廷方面造成必要压力促其革新,也提示朝廷顺应多数人的要求来进行改革。王安石的变革思想,在他之前和在他之后所有的改革家的思想,是人类思想反抗的文明成果。正是这些成果,使人类有了摆脱野蛮统治的可能和方向。

这是王安石生命的真谛。可是,这颗伟大的灵魂从来就是孤独的。众浊独清,众醉独醒,几乎没有人理解他。中国历史上几次改革,哪次不是阻力重重,哪次不是遭到激烈的反对?王安石后来甚至把窝住的半山园改做僧寺,并由宋神宗命名为报宁禅寺,那里有豪奢的安静与孤绝,生一盆火,烤几枚干果,燃一屋松脂的清香。这里,可是他生命最后的港湾?

超越是一种孤独。中国的知识分子特别是改革家,往往有一颗痛苦的灵魂。他们是孤独的,可他们的愤怒,他们的超脱,他们的忧愁,他们的无奈,他们的沦丧和沉重,他们的奉献和牺牲,使中国的改革有了它的独特价值,具有永恒性。

王安石在迷茫、凄凉中死去。死亡应该是另一种生存的延续。[适用话题]这则材料适用于“社会责任感”“变革与进步”“清醒与孤独”“思想家”等相关话题作文中。王安石“拗相公”的悲剧

风 木

从仁宗时代的“市列珠玑,户盈罗

绮,竞豪奢”,到徽钦二帝的“靖康耻,尤未雪”,北宋王朝由盛而亡,只花了短短100年时间。而这份亡国的罪状书,很久以来,都由王安石一个人背负了。

直到近代,对王安石的评价才有了180度的转变。梁启超说他是“三代下唯一完人”,列宁称“王安石是中国11世纪的改革家”。

他和他的改革,真相到底如何?课外阅读最好的士大夫

王安石首先是个文人,一个文章和道德都无可挑剔的文人。

1041年,宋仁宗庆历元年,20岁的王安石给父亲守满了三年孝,从江宁出发,一路风尘仆仆,来到开封。当时的文化名流曾巩、欧阳修,一看他的文稿,惊为天人。第二年,科举应试之日,王安石的锦绣文章,被主考官一眼就相中为状元卷子。

卷子送到仁宗那儿后,发生了意外。一句“孺子其朋”,让仁宗皱了下眉头。这是周公训成王的话,“你这年幼的王啊,今后要和群臣融洽相处”。区区一个王安石,竟敢用这种口气对答天子考题?再读下去,觉得文笔冷峻峭拔,很不对胃口,便降到第四名。

第四名就第四名吧。关键时候,人品立显。王安石没有酸溜溜地说状元本是我的,也没有矫情地说我本才疏学浅,总之,他严肃而平静地接受了平生第一个职务:淮南签判。

从这一天开始,他在地方上一呆25年。他喜欢《周礼》,卷不离手,但他看的不是文学,而是政策,那些上古的朴素政策,有哪些可用于眼下的政务。到鄞县当知县时,王安石走遍了14个乡,兴修水利、兴建县学。最重要的是,他开始尝试把官粮低息借贷给农民,秋收以后再还给官府——这是日后“青苗法”的第一次实地预演。正是试点的成功,让王安石坚信以《周礼》为蓝图的改革是可行的。

于是,王安石给仁宗写了一封万言书,情真意切,告诉皇帝他对国家命运的种种思考。御书房内,人到中年的仁宗,翻开了这卷沉甸甸的奏折。久违的王安石风格扑面而来,冷峻如昨,犀利如昨。然而以温文尔雅著称的仁宗,正因后宫无子,整日被包拯、韩琦一干老臣催问继承人问题,恨不得撞墙才好。万言书来得实在不是时候。

他冷冷地将奏章放回原处,仿佛王安石从来没有递来过。

得不到回应的王安石,心里也很清楚,变法时机还没到。他继续埋首自己的改革试验田。朝中不少大臣如欧阳修、韩琦,都非常赏识他,几番邀他入京,却被他一一回绝。钦差把入京的圣旨带到了王安石家门口,他竟然极富想象力地躲进了茅房。钦差只好把圣旨放到桌上就走。他抓起圣旨一路狂奔,还给了钦差。

在北宋这样一个崇尚文士精神的社会里,王安石无疑成了士大夫的领袖、精神的贵族。最超前的改革家

直到1067年,神宗继位,年方20。

20岁,对于现代人来说,还是上网聊天、结伴出游的青春岁月,但是在943年前,这个毛头小伙子,已面临着内忧外患的夹击。《东京梦华录》记载的“八荒争凑,万国咸通”,《清明上河图》画的市井繁华,都是脆弱的表象。国库没有一分钱,一年挣了多少,也就花了多少,一子不剩。那么多官僚、那么多军队、那么多佛寺道观,一张张嘴在等着钱;辽、西夏、金,侵之掠之,无一日安宁,开战也好,求和也好,还是系于钱。20岁的神宗,肩负着巨大的压力。他想创造一个比仁宗更好的时代,他想向世人证明自己也能收复山河、堪比汉武。他还是太子时,就对王安石的万言书推崇备至,现在,他急不可待地召王安石回京。

那一夜,仿佛是周文王找到了姜子牙,刘备遇见了诸葛亮。

神宗急切地问:天下怎样才能大治?

王安石答道:先要选对施政的策略。

他又问:唐太宗的政策怎么样?

王安石肃然正色:陛下应该效仿尧舜,何必要学唐太宗。神宗的1069年变成了王安石一个人的舞台,他像一颗大彗星,拖着长而明亮的大尾巴呼啸而来,官拜参知政事(宰相职),颁行均输法、青苗法、农田水利法、保甲法、市易法、保马法、方田均税法……权倾朝野,政界为之变色。五个宰相里,除了王安石,曾公亮年迈管不了事,亲历过范仲淹改革的富弼告病假,唐介没多久就死了,剩下一个赵捊锌嗔?臁5笔本陀腥朔泶趟担?颐钦馕甯鲈紫啵??檬恰吧?喜∷揽唷薄?

如果用我们今天的观点,去看王安石变法的内容,其实是很有意思的。“天地所生货财百物,皆为定数”,财富不藏于民,就藏于国。王安石变法,本质上就是国家干预经济,达到聚富于国的目的。青苗法,官府是粮食的借贷银行;市易法,衙门做起了垄断生意;均输法,朝廷要进行中央采购;甚至唯一得到众人赞同的募役法,就是劳役的货币化经营……你不得不惊叹,王安石,他的思想,他的政策,远远超越了他的时代几百年,甚至1000年。

超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败。最“拗”的人

变法把北宋王朝拖入“党争”的漩涡,朝廷空前分裂。

一边是“熙宁新党”,但除了王安石,没有一个正直的人,可以说,宋神宗和王安石带着一群来路不明的人在办事。另一边是“保守旧党”,非但有司马光、苏轼这样的社会精英,还有韩琦、文彦博这批范仲淹改革旧臣。

不仅仅是他们的目光不及王安石深远,更大的悲剧源于改革者自身的性格。北宋谁人不知,王安石浑名“拗相公”?他不梳洗就出门会客,看书时随手抓到什么吃什么。有一次仁宗设宴,王安石面不改色吃掉了茶几上一盘鱼食。难得请客的包拯招待同事,不胜酒力的司马光都喝了几杯,王安石却死活不举杯。

变法开始后,王安石性格里的“拗”劲,发展成一种实践理想的狂热,让他看不到政策执行中的问题。

比方说青苗法。青黄不接的春季,官府低息贷粮给农民,秋收后农民再按息还粮。王安石夸海口说,“民不加赋而国用足”,两全其美。但结果呢?一个农民敲开了县衙的大门,官吏说,借粮?可以,先填申请表吧。农民是个文盲,花钱请了书吏,交了表,石沉大海。一咬牙,掏钱,给官吏好处费。到了还贷时,一算利息,好家伙,竟是原定两分利的35倍!王安石改革至此成了一场黑色幽默。

老天也不作美。熙宁七年,大旱,民不聊生。宦官郑侠画了《流民图》献给神宗,哀哀哭泣:这是天怒人怨,只要您肯停止变法,十日之内必会下雨;如若没雨,我以人头抵欺君之罪。

这就是“宋朝第一忠谏”。神宗无奈,诏命:暂停青苗法、募役法、方田均税法、保甲法等八项新法。三日之后,倾盆大雨从天而降。

神宗站在御花园里,瞠目结舌。王安石站在皇宫门外,呆若木鸡。这场雨彻底浇灭了两个理想主义者心头熊熊燃烧的改革之火。王安石知道,他再不会有神宗倾其所有的信赖了。

罢相、复职、再罢。终于,王安石回到了江宁。在听到最受好评的募役法也停止推行后,他拂衣悲喊:“亦罢至此乎?”抑郁而终。执着和固执、一往无前和一意孤行,就像硬币的两面。然而恰是这一种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的背影。他像一个闯入官场的犟小孩,掀起了滔天党争,但“政敌”司马光依然敬重他的赤子心;他断送了北宋王朝,但1000年后的史书读懂了他的天才。

(选自《环球人物》)

【赏评】 王安石的话题是很多的,本文作者从“最好的士大夫”“最超前的改革家”“最‘拗’的人”三个角度,全方位介绍了这位政治家、文学家。王安石首先是一个文章和道德都无可挑剔的文人;王安石变法的超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败;他的那种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的执着、固执和孤独。

叹曰:

“此老乃野狐精也。” 桂枝香(登临送目)

王安石王安石字 ,号 ,临川人。 仁宗庆历进士。他目睹时弊,慨然有矫然匡世之志,曾给皇帝上万言书,主张改革。神宗即位,前后两度为相。在他执政期间,积极推行变法,抑制官僚地主的兼并,推行富国强兵的政策。因保守派反对,新法遭到阻碍。晚年退居介甫半山金陵(今江苏南京),封舒国公,改封荆,世称荆公。卒谥文。王安石是具有多方面成就的杰出文学家,散文,他是“唐宋八大家”之一,其文逻辑严密,辨理深透,笔力雄健,语言简练,奇崛峭拔。作 者 简 介登高临远。正是,正当……时候。萧瑟。念,回想;竞,争相。连接。白白地叹息。只有。三、名句默写

①_______________,翠峰如簇。

②_______________,背西风酒旗斜矗。

③六朝旧事随流水,________________。

④至今商女,__________,_____________。千里澄江似练征帆去棹残阳里但寒烟衰草凝绿时时犹唱《后庭》遗曲1、怀古实为伤今2、多将当时的国事身世写入3、上片多为写景,下片多为抒情议论4、多用典,借历史人物事件讽喻现实5、风格多为雄浑豪放悲壮怀古词特点:上片:上片写了哪些景物?写登临所见金陵秋景 澄江

远 翠峰

船只

残阳

登临送目 近 酒旗

彩舟

云

远 长江(星河)

鹭 上阕的写景句你认为哪些词句最精彩,说说理由。

澄江静如练

—谢朓《晚登三山还望京邑》千里澄江似练,翠峰如簇。 用比喻 对山水的静态描绘:澄澈、峭拔 江中的船帆在夕阳里往来如梭,西风乍起处,近旁江岸酒楼处斜插的旗,迎风飘扬。(动态) 征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。 残阳:西风:补叙登临的时间,是在傍晚照应上文的“晚秋”背矗上阕(景)长江、翠峰

江船、酒旗

彩舟、星鹭壮 阔 晚秋、残阳、西风冷清

画图难足有点有染

远近交错

动静结合下片:怀古,抒发感慨念往昔繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。 用典:杜牧的《台城曲》:“门外韩擒虎,楼头张丽华” 这种“悲恨相续”的亡国悲剧连续发生的原因是什么? 繁华竞逐(把六朝统治者因穷奢极欲而亡国这一根本原因揭示了出来)千古凭高,对此漫嗟荣辱。 批判千古以来文人骚客面对金陵山川只知慨叹朝代的兴亡,未能跳出荣辱的小圈子,站不到应有的高度,也就很难从六朝的相继覆灭中引出历史的教训。 后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

——杜牧 《阿房宫赋》六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲。 如何理解“寒烟衰草凝绿”这一景色描写? 借景抒情,抒发悲叹之情。用典:杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。” 作者为什么要强调“至今”和“时时”这两个时间副词?” 不是闲笔,而是最具表现力的直指朝廷积弊的投枪匕首,是为了让统治者对这种导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活有所改变,让悲剧不再重演 ! 此首词为金陵怀古词,以笔力峭劲,为东坡所叹赏。上片写金陵之景,下片抒怀古之情。“登临送目”四字,笼罩全篇。“正故国”两句,言时令天气。“千里”两句,言山水之美。“征帆”以下,皆为江天景色。换头,历述古今盛衰之感,清空一气。“门外楼头”句,用杜牧之“门外韩擒虎,楼头张丽华”诗意。…… “商女”句,用杜牧《泊秦淮》诗意。

——唐圭璋《唐宋词简释》 小 结1、借景抒情,借眼前壮美景色抒发失意无聊之时颐情自然风光的情怀。

2、怀古伤今,借六朝皆比荒淫而相继亡覆的史实,希望当权者引以为戒。立意高远。

3、风格豪放。

4、用典自然贴切,笔力刚劲。[课堂探究]

1.开篇的“登临送目,正故国晚秋,天气初肃”与众不同,应如何理解?

【提示】 在充满六朝兴衰悲剧气息的金陵故都城头,在伤感情绪十足的晚秋季节,词人登临送目,所感到的不是满地肃杀之气,而是一派生机勃勃;不是一片萧瑟衰败,而是高远明丽。这里没有一丝的颓废印象,有的只是对生活的热爱和向往。词人笔下的暮秋景象所以异于一般,正是词人精神与众不同的表现。2.“征帆去棹残阳里,背西风酒旗斜矗”一句情景是怎样结合的?

【提示】 这一句景物的核心是残阳和西风。落日和秋风向来是悲哀的景色,但是诗人却在悲哀的景色中写出不悲哀的诗意。“征帆”“残阳”,字面的重点是征帆,感情的重点是残阳。这里把残阳和征帆联系起来,残阳送征帆,征帆引残阳。大自然即将消逝的美景,人生即将开始的征途,落日的余辉,征帆的远影,笼罩着一层蓬勃不息、斗志方酣的气氛,没有一丝暮气的伤感颓废的哀愁。3.“念往昔繁华竞逐”有什么作用?

【提示】 起句“念往昔繁华竞逐”,总领下片。六朝统治者凭借金陵险要的地势和江南一带丰富的物产,穷奢极欲,博采声色,国破家残。“繁华竞逐”四字道出更替的根本原因。“叹门外楼头,悲恨相续”中,“门外”指隋将韩擒虎,“楼头”指陈后主的宠妃张丽华,意思是说,隋兵已兵临城下,陈朝君主还在和宠妃寻欢作乐。这是用艺术夸张手法勾画出的一幅历史画面。4.词的上、下片分别写了什么内容?表达了词人什么样的思想感情?

【提示】 词的上片写词人登临送目所见的金陵秋景。作者通过对长江、翠峰、船只、残阳、酒旗、彩舟、白鹭等意象的描绘,为我们展示了一幅壮丽山河图。寄寓了对祖国江山的无限热爱和赞美之情。而“晚秋”“残阳”“西风”等意象又给人以冷落、萧条的感觉,包含了词人对国家命运的担忧,为下面的抒情创造气氛。

词的下片怀古、抒情。借凭吊六朝遗迹,讽喻当朝统治者不知吸取历史教训,表达了词人的忧国之情。5.词的最后三句化用杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,并强调“至今”和“时时”这两个时间副词用意是什么?

【名师点拨】 词的最后三句化用杜牧《泊秦淮》中的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,并在此强调“至今”和“时时”这两个时间副词是说从杜牧生活的唐末到王安石所生活的宋初,如此长的一段时间内,这种繁华竞逐的生活依然不变,以此来提醒统治者,导致六朝覆亡的那种奢靡、荒淫的生活应有所改变,让悲剧不再重演。6.《桂枝香·金陵怀古》的雄奇笔力和浩荡气势是怎样体现出来的?

【名师点拨】 全词空间和时间描写异常恢弘。作者使用了宏观鸟瞰的手法,把宽大的空间和浩渺的时间变成微缩的景观。如开头的“登临送目”就把如簇的翠峰、去棹归帆、斜矗的酒旗,乃至欲坠的残阳,似天上星河滔滔而去的长江,都汇聚到笔下。下阕“念往昔”“千古凭高”,使多少六朝旧事、多少荣辱漫嗟、多少悲恨相续,尽在词人的胸襟气度之中,评说指画之中。挫万物于笔端,抚古今于一瞬,作者心胸包罗万象,雄视千古,使词作具有浩荡的气势。此外,作者喜欢用大字眼和充满沧桑感的词语,使作品显得豪壮、深沉、凝重,前者如“千里”“星河”“千古”,后者如“初肃”的“天气”“残阳”“西风”“寒烟”等。“至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲”究竟表达了怎样的思想感情?

最后三句,作者化用杜牧《泊秦淮》中“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的诗句,巧用曲笔,表面上是谴责歌女不懂亡国之恨,但歌女唱什么,是由听者的趣味决定的。可见,实际上作者是在批评那些掌权的达官贵人,不以国事为重,而贪图享乐。最后三句不是表达愤慨讽刺之意,因为这时的宋朝“百年承平”。这三句的意味应用于张昇《离亭燕》:“多少六朝兴废事,尽入渔樵闲话。”王安石要表达的是《玉树后庭花》遗曲竟作了歌女们的演唱资料,竞豪华多么无谓;结合自己,党争多么无谓。这是作者倦于机务而要返回家园的思想的显示。

最后三句使诗句的内容具有了强烈的现实感,把矛头指向了沉湎酒色的当权派,实是警告北宋当局,不可以六朝悲恨相续,嗟叹之意,千古弥永。1.结构层次井然,主次分明

词的上片以“登临送目”起笔,先总说景色及观后感觉,依次逐项提出,后总赞为“画图难足”。下片写感慨,先古后今,以古为主,最后借《后庭花》以警示当朝者。

2.语言清新自然,简洁流畅

词中写江水如练、翠峰如簇,翠峰、彩舟等色彩明丽,不饰雕琢,寥寥数笔就勾勒出登临所见的景物,对故国的赞美之情跃然纸上。3.化用贴切巧妙,沉痛悲深

词的上片化用谢朓《晚登三山还望京邑》“余霞散成绮,澄江静如练”的诗句来写江水的清澈美丽。下片化用杜牧的《台城曲》“门外韩擒虎,楼头张丽华”来形容几个朝代因竞逐繁华而亡了国,以精练的词句表达深沉悲叹之意。以乐景衬哀情

作者感叹历史朝代的兴衰与变迁,同样也有描绘金陵之景,在写作时,他另辟蹊径,故意绕过萧条衰败的意象,而选择了色彩明亮、生机盎然的景物作为描绘对象,为读者展现出一幅开阔壮丽的金陵景象,从而进一步联想到六朝的衰亡,抒发物是人非、昔盛今衰的感慨。在这里,词人所描绘的景象与所抒发的情感在氛围基调上刚好相反,是典型的以乐景衬哀情的写作方法。

●随堂练笔

请将王安石《桂枝香·金陵怀古》中的美景和哀情写成一段100字左右的文字。1.课内素材开发

文以载道的传统,培养和浇灌了中国知识分子的社会责任心和责任感。中国古代,很少有蜷曲于象牙之塔、不问现实的知识分子。知识分子关心现实,有兼济天下的理想和抱负,因此,他们对现实往往有清醒的认识和理性的思考,在对现实的批判中蕴藏着对人生的依恋,对祖国的热爱和对真善美的追求。屈原放逐而有《离骚》,尽管上天无路,入地无门,却又怀恋故国,不忍离去。王安石垂垂老矣,也没有安于投闲置散的生活。他波澜壮阔的诗章,愤激、悲凉的调子也时时可以听到,而且往往更为激越和撼人心弦。文学家的激情和浪漫,丰富了王安石作为政治家、思想家的内涵。

寻找王安石生命的意义,我想起了黑格尔写在《历史哲学》导言中的一段话:“他们之所以成为伟大的人物,正因为他们主持和完成了某种伟大的东西;不仅仅是一个单纯的幻想、一种单纯的意向,而是对症下药适应了时代需要的东西。”

王安石独具慧眼,按历史学家黄仁宇先生的说法是他可以把中国历史一口气提前1000年。因为变革是对以往的体制或法律的部分否定。最初是少数敏感的发现者觉察到了原有制度中不合理的地方,通过努力,更多人有了变革要求,这种要求不只是给朝廷方面造成必要压力促其革新,也提示朝廷顺应多数人的要求来进行改革。王安石的变革思想,在他之前和在他之后所有的改革家的思想,是人类思想反抗的文明成果。正是这些成果,使人类有了摆脱野蛮统治的可能和方向。

这是王安石生命的真谛。可是,这颗伟大的灵魂从来就是孤独的。众浊独清,众醉独醒,几乎没有人理解他。中国历史上几次改革,哪次不是阻力重重,哪次不是遭到激烈的反对?王安石后来甚至把窝住的半山园改做僧寺,并由宋神宗命名为报宁禅寺,那里有豪奢的安静与孤绝,生一盆火,烤几枚干果,燃一屋松脂的清香。这里,可是他生命最后的港湾?

超越是一种孤独。中国的知识分子特别是改革家,往往有一颗痛苦的灵魂。他们是孤独的,可他们的愤怒,他们的超脱,他们的忧愁,他们的无奈,他们的沦丧和沉重,他们的奉献和牺牲,使中国的改革有了它的独特价值,具有永恒性。

王安石在迷茫、凄凉中死去。死亡应该是另一种生存的延续。[适用话题]这则材料适用于“社会责任感”“变革与进步”“清醒与孤独”“思想家”等相关话题作文中。王安石“拗相公”的悲剧

风 木

从仁宗时代的“市列珠玑,户盈罗

绮,竞豪奢”,到徽钦二帝的“靖康耻,尤未雪”,北宋王朝由盛而亡,只花了短短100年时间。而这份亡国的罪状书,很久以来,都由王安石一个人背负了。

直到近代,对王安石的评价才有了180度的转变。梁启超说他是“三代下唯一完人”,列宁称“王安石是中国11世纪的改革家”。

他和他的改革,真相到底如何?课外阅读最好的士大夫

王安石首先是个文人,一个文章和道德都无可挑剔的文人。

1041年,宋仁宗庆历元年,20岁的王安石给父亲守满了三年孝,从江宁出发,一路风尘仆仆,来到开封。当时的文化名流曾巩、欧阳修,一看他的文稿,惊为天人。第二年,科举应试之日,王安石的锦绣文章,被主考官一眼就相中为状元卷子。

卷子送到仁宗那儿后,发生了意外。一句“孺子其朋”,让仁宗皱了下眉头。这是周公训成王的话,“你这年幼的王啊,今后要和群臣融洽相处”。区区一个王安石,竟敢用这种口气对答天子考题?再读下去,觉得文笔冷峻峭拔,很不对胃口,便降到第四名。

第四名就第四名吧。关键时候,人品立显。王安石没有酸溜溜地说状元本是我的,也没有矫情地说我本才疏学浅,总之,他严肃而平静地接受了平生第一个职务:淮南签判。

从这一天开始,他在地方上一呆25年。他喜欢《周礼》,卷不离手,但他看的不是文学,而是政策,那些上古的朴素政策,有哪些可用于眼下的政务。到鄞县当知县时,王安石走遍了14个乡,兴修水利、兴建县学。最重要的是,他开始尝试把官粮低息借贷给农民,秋收以后再还给官府——这是日后“青苗法”的第一次实地预演。正是试点的成功,让王安石坚信以《周礼》为蓝图的改革是可行的。

于是,王安石给仁宗写了一封万言书,情真意切,告诉皇帝他对国家命运的种种思考。御书房内,人到中年的仁宗,翻开了这卷沉甸甸的奏折。久违的王安石风格扑面而来,冷峻如昨,犀利如昨。然而以温文尔雅著称的仁宗,正因后宫无子,整日被包拯、韩琦一干老臣催问继承人问题,恨不得撞墙才好。万言书来得实在不是时候。

他冷冷地将奏章放回原处,仿佛王安石从来没有递来过。

得不到回应的王安石,心里也很清楚,变法时机还没到。他继续埋首自己的改革试验田。朝中不少大臣如欧阳修、韩琦,都非常赏识他,几番邀他入京,却被他一一回绝。钦差把入京的圣旨带到了王安石家门口,他竟然极富想象力地躲进了茅房。钦差只好把圣旨放到桌上就走。他抓起圣旨一路狂奔,还给了钦差。

在北宋这样一个崇尚文士精神的社会里,王安石无疑成了士大夫的领袖、精神的贵族。最超前的改革家

直到1067年,神宗继位,年方20。

20岁,对于现代人来说,还是上网聊天、结伴出游的青春岁月,但是在943年前,这个毛头小伙子,已面临着内忧外患的夹击。《东京梦华录》记载的“八荒争凑,万国咸通”,《清明上河图》画的市井繁华,都是脆弱的表象。国库没有一分钱,一年挣了多少,也就花了多少,一子不剩。那么多官僚、那么多军队、那么多佛寺道观,一张张嘴在等着钱;辽、西夏、金,侵之掠之,无一日安宁,开战也好,求和也好,还是系于钱。20岁的神宗,肩负着巨大的压力。他想创造一个比仁宗更好的时代,他想向世人证明自己也能收复山河、堪比汉武。他还是太子时,就对王安石的万言书推崇备至,现在,他急不可待地召王安石回京。

那一夜,仿佛是周文王找到了姜子牙,刘备遇见了诸葛亮。

神宗急切地问:天下怎样才能大治?

王安石答道:先要选对施政的策略。

他又问:唐太宗的政策怎么样?

王安石肃然正色:陛下应该效仿尧舜,何必要学唐太宗。神宗的1069年变成了王安石一个人的舞台,他像一颗大彗星,拖着长而明亮的大尾巴呼啸而来,官拜参知政事(宰相职),颁行均输法、青苗法、农田水利法、保甲法、市易法、保马法、方田均税法……权倾朝野,政界为之变色。五个宰相里,除了王安石,曾公亮年迈管不了事,亲历过范仲淹改革的富弼告病假,唐介没多久就死了,剩下一个赵捊锌嗔?臁5笔本陀腥朔泶趟担?颐钦馕甯鲈紫啵??檬恰吧?喜∷揽唷薄?

如果用我们今天的观点,去看王安石变法的内容,其实是很有意思的。“天地所生货财百物,皆为定数”,财富不藏于民,就藏于国。王安石变法,本质上就是国家干预经济,达到聚富于国的目的。青苗法,官府是粮食的借贷银行;市易法,衙门做起了垄断生意;均输法,朝廷要进行中央采购;甚至唯一得到众人赞同的募役法,就是劳役的货币化经营……你不得不惊叹,王安石,他的思想,他的政策,远远超越了他的时代几百年,甚至1000年。

超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败。最“拗”的人

变法把北宋王朝拖入“党争”的漩涡,朝廷空前分裂。

一边是“熙宁新党”,但除了王安石,没有一个正直的人,可以说,宋神宗和王安石带着一群来路不明的人在办事。另一边是“保守旧党”,非但有司马光、苏轼这样的社会精英,还有韩琦、文彦博这批范仲淹改革旧臣。

不仅仅是他们的目光不及王安石深远,更大的悲剧源于改革者自身的性格。北宋谁人不知,王安石浑名“拗相公”?他不梳洗就出门会客,看书时随手抓到什么吃什么。有一次仁宗设宴,王安石面不改色吃掉了茶几上一盘鱼食。难得请客的包拯招待同事,不胜酒力的司马光都喝了几杯,王安石却死活不举杯。

变法开始后,王安石性格里的“拗”劲,发展成一种实践理想的狂热,让他看不到政策执行中的问题。

比方说青苗法。青黄不接的春季,官府低息贷粮给农民,秋收后农民再按息还粮。王安石夸海口说,“民不加赋而国用足”,两全其美。但结果呢?一个农民敲开了县衙的大门,官吏说,借粮?可以,先填申请表吧。农民是个文盲,花钱请了书吏,交了表,石沉大海。一咬牙,掏钱,给官吏好处费。到了还贷时,一算利息,好家伙,竟是原定两分利的35倍!王安石改革至此成了一场黑色幽默。

老天也不作美。熙宁七年,大旱,民不聊生。宦官郑侠画了《流民图》献给神宗,哀哀哭泣:这是天怒人怨,只要您肯停止变法,十日之内必会下雨;如若没雨,我以人头抵欺君之罪。

这就是“宋朝第一忠谏”。神宗无奈,诏命:暂停青苗法、募役法、方田均税法、保甲法等八项新法。三日之后,倾盆大雨从天而降。

神宗站在御花园里,瞠目结舌。王安石站在皇宫门外,呆若木鸡。这场雨彻底浇灭了两个理想主义者心头熊熊燃烧的改革之火。王安石知道,他再不会有神宗倾其所有的信赖了。

罢相、复职、再罢。终于,王安石回到了江宁。在听到最受好评的募役法也停止推行后,他拂衣悲喊:“亦罢至此乎?”抑郁而终。执着和固执、一往无前和一意孤行,就像硬币的两面。然而恰是这一种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的背影。他像一个闯入官场的犟小孩,掀起了滔天党争,但“政敌”司马光依然敬重他的赤子心;他断送了北宋王朝,但1000年后的史书读懂了他的天才。

(选自《环球人物》)

【赏评】 王安石的话题是很多的,本文作者从“最好的士大夫”“最超前的改革家”“最‘拗’的人”三个角度,全方位介绍了这位政治家、文学家。王安石首先是一个文章和道德都无可挑剔的文人;王安石变法的超前,注定了王安石是孤独的伟大者,宣告了他的改革将惨烈失败;他的那种“拗”,让我们今天还能看到王安石可爱的又可悲的执着、固执和孤独。