2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第三单元课件:《苏轼词二首》(共73张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第三单元课件:《苏轼词二首》(共73张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-18 19:52:01 | ||

图片预览

文档简介

课件73张PPT。情景导入在历代文人中,苏轼无疑是一个具有传奇色彩而又历经磨难的文学家。他豁达的人生哲学、完美的人格理想、多才多艺的绝世才华,闪耀在历史的时空中。他,成了后世文人仰慕的偶像。现代作家林语堂对他极其崇拜,并写有《苏轼传》,说“他是一位有魅力、有创意、有正义感、旷达任性、独具卓见的人,是一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪,大书法家,一位在政治上专唱反调的人,一个月夜徘徊者,一个诗人??”作为一个现代人,我们仍然对苏轼的人生哲学有相当大的认同。在社会竞争日趋激烈、心理压力日趋增大的今天,苏轼的作品像一付清凉剂,让我们浮躁不安的心灵得到丝丝的抚慰;它们亦如晨钟暮鼓,时时提醒我们要安顿好自己的心,要以一颗宁静的心去看待世间的一切。今天让我们再一次走进苏轼,走进苏轼的诗词,看一下这位历史文人将要带给我们怎样的人生启迪。 苏轼词二首引领目标1、知识与能力:结合具体语言环境,学会使用本词中的词句,逐步提高在写作时运用古诗词文的能力。?

2、过程与方法:在预习的基础上,借助注释,通过质疑,小组互动学习,大致了解本词的内容,体会具有生命力词句的思想感情。?

3、情感态度价值观:培养学生积极、健康、乐观的人生态度。写作背景《明月几时有》作于丙辰年,即宋神宗熙宁九年(1076),此时作者在密州(今山东诸城)太守任上,政治上失意,与弟苏辙也已七年不见。苏轼兄弟情谊深厚,中秋对月,心情抑郁惆怅,赋词怀之。有一个人 贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋(dān)州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

“即使在南方那种蛮荒之地死上很多次我也不感到悔恨 这里能游览到生平所见最奇异与险峻的风景也足以使我得人生充满精彩”。 苏轼 “假如将苏东坡连根须带枝蔓地拔起,我相信,整部中国文化史将因之而失重。” ------方方《喜欢苏东坡》中国古代

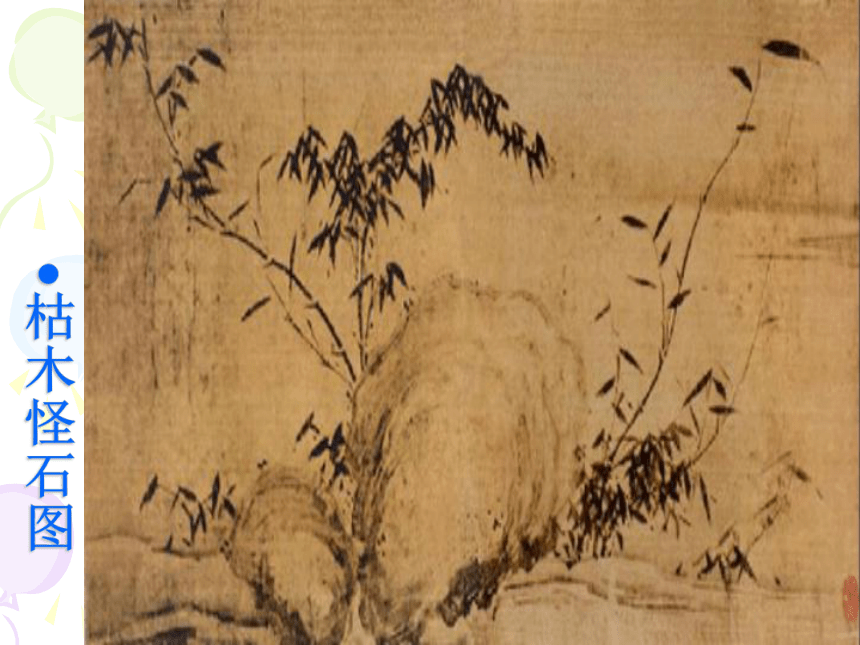

第一全才文艺全才散文:与欧阳修并称“欧苏”诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”词:与辛弃疾并称“苏辛”书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”绘画:善画竹,论画主张神似苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之故宮博物院藏书法欣赏苏轼《赤壁赋》墨迹书法欣赏枯木怪石图 1、不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

2、欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

3、莫嫌荦确坡头路,

自爱铿然曳杖声。

4、日啖荔枝三百颗,

不辞长做岭南人。苏 诗情理与趣理同在 1、墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

2、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

3、十年生死两茫茫,不思量自难忘。

4、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

5、老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。

6、谁怕?一蓑烟雨任平生。 苏 词婉约与豪放并重开创豪放词风

在他之前,诗庄词媚,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,“香而软”,打破了词为艳科的藩篱,把凡是诗所能表现的题材和主题,都在词里表现,正如刘熙载所说的,达到“颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言” 的程度,使词走出了樽前檀板、深闺小楼,进入社会民生的广阔天地中。这就大大地扩展了词的表现功能开创了豪放词风。水调歌头

黄州快哉亭赠张偓佺 《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》 落日绣帘卷,亭下水连空。 知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹(qī)枕江南烟雨,杳杳(yǎo)没(mò)孤鸿。认得醉翁语:“山色有无中。”

一千顷,都镜净,倒碧峰。 忽然浪起,掀舞一叶白头翁。 堪笑兰台公子,未解庄生天籁(lài),刚道有雌雄。 一点浩然气,千里快哉风。 wòquán 解题----水调歌头:词牌名水调歌头:词牌名,又名“元会曲”“台城游”“凯歌”“江南好”“花犯念奴”等。双调,九十五字,平韵(宋代也有用仄声韵和平仄混用的)。相传隋炀帝开汴河自制《水调歌》,唐人演为大曲, “歌头”就是大曲中的开头部分。 张偓佺:怀民字偓佺(又字梦得),当时和苏轼一样贬官在黄州,二人交往密切。 黄州快哉亭:在黄州的江边,张怀民修建,苏轼取名为快哉亭。其弟苏辙还为此亭写了《黄州快哉亭记》。 作品描写的重点不在快哉亭的本身,而在它周围的广阔景象。作者起笔描绘了一幅怎样的图画?落日绣帘卷,亭下水连空。黄昏时坐在快哉亭上,卷起锦绣的窗帘,鸟瞰江面,亭连水,水连空,水天一色。 开头二句,先用实笔,描绘亭下江水与碧空相接、远处夕阳与亭台相映的优美图景,展现出一片空阔无际的境界,充满了苍茫阔远的情致 交待新亭的创建,点明亭主和自己的密切关系,反客为主、诙谐风趣地把张偓佺所建的快哉亭说成特意为自己而造,又写亭台窗户涂抹上青红两色油漆,色彩犹新。 知君为我新作,窗户湿青红。 我知道你是为了接待我而特地建造此亭,艇上的油漆还未干呢。 “湿”字承上句“新作”,极言油漆新未干,色泽鲜明,颇为传神“堪笑兰台公子”直至结束,运用了什么写法,有何好处?用典 《风赋》中说,宋玉等人陪同楚襄王游兰台之宫,忽然刮起风来,楚襄王披襟挡风说:“快哉,此风!寡人与庶人共者邪?”宋玉说:“此独大王之风耳,庶人安得共之!”楚王不明其意,宋玉解释说,“大王之风”经过优美的园林宫室,带着花草的香气,然后才吹到身上,所以此风能解酒治病,“发明耳目,宁体便人”,这就叫做“雄风”。而“庶人之风”,起于穷巷之间,一路挟带着污秽之气,吹到贫穷人家,使人精神凄惨,生病发热,这就叫做“雌风”。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿 用宋玉关于风有雌雄之风的典故与词的主旨有什么联系? 作者批评宋玉这位“兰台公子”不懂得庄子所说的天籁。目的是为了引出观点:只有具备这种浩然之气,才能领略“千里快哉风”。

从中可以看出作者“不以物伤性”“不以贬谪为怀”的豪迈旷达胸襟。

[小 结]1、写作手法:

2、艺术特色:

3、主旨:集描写、抒情、议论于一体。虚实结合、远近结合、动静结合双关、以小见大、用典 本词作于东坡贬居黄州的

第四年,是苏轼豪放词代表作之一。全词通过描绘快哉亭周围壮丽的水光山色,抒发了作者身处逆境却泰然面对的达观情怀和博大的胸襟。 三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。? 同行 xíng

吟啸 yín xiào

芒鞋 máng

料峭 qiào

萧瑟 sè

一蓑烟雨 suō 读准读音读准节奏

莫听/穿林/打叶声,何妨/吟啸/且徐行。竹杖/芒鞋/轻胜马,谁怕?一蓑烟雨/任平生。

料峭/春风/吹酒醒,微冷,山头/斜照/却相迎。回首/向来/萧瑟处,归去,也无风雨/也无晴。 词语解释1、芒鞋:草鞋。“竹杖芒鞋”是失意潦倒、穷困下贱的标志。

骑“马”则是属于官运亨通的达官贵人之列。吟啸:吟诗长啸,表示泰然自若的情态。

2、吟啸:吟唱长啸,表示泰然自若的情态。

3、蓑:指雨具蓑衣。

4、料峭:形容春寒,如:“春寒料峭”。

5、向来:刚才,方才之意。词牌由来定风波:唐教坊曲名,敦煌曲子词中有“问儒士,谁人敢去定风流”一语。此调取名原来有平定叛乱的意思。又名《定风流》、《定风波令》等。 宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,时苏轼谪居黄州(今湖北黄冈县) 已第三年。因自然现象,谈人生哲理。即景生情,而非因情造景。《东坡志林》说:「黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。」途中遇雨,便写出这样一首词来,于简朴中见深意、寻常处生波澜。

小序

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

时间:

地点:

事件:

作者在雨中的表现:

三月七日沙湖遇雨,雨具先去,已而遂晴同行皆狼狈,余独不觉为什么作者能做到“余独不觉”?整体把握 初步鉴赏(一)疏通词意

上片:不必去理会那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

下片:料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,

也无风雨也无晴。定风波 苏轼走进文本 1、找出景物描写:

2、找出上片主旨句

3、找出下片主旨句穿林打叶声、料峭春风、山头斜照 主旨句:一蓑烟雨任平生主旨句:也无风雨也无晴雨淋or躲偶然 客观……选择 主观……莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说「莫听」,就有外物不足萦怀之意。

吟诗、长啸,表示意态闲适,见俏皮的挑战色彩。 这两句明写诗人道中遇雨时置风雨于不顾、吟啸徐行的镇定态度,暗示他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的心态。相关链接五祖欲求法嗣,令诸僧各出一偈。上座神秀曰:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”时惠能正在厨房舂米,听了道:“美则美矣,了则未了。”因自念一偈:“菩提本非树,明镜亦非台。本来无一物,何处染尘埃!”五祖便将衣钵传给了他。 作者为什么说“竹杖芒鞋”比“马”轻?这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义? 明确:

(1)“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?

(2) “竹杖、芒鞋”代指隐居、闲适的江湖生活,是苏轼向往的,“马”隐喻奔波的官场生活,“轻胜马”表明苏轼向往一种隐居闲适的生活,厌恶官场的险恶的争斗。一蓑烟雨任平生3.思考:“烟雨”是否仅指自然界的烟雨?“任”字表现了作者怎样的心境?烟雨:自然界的风雨 政治的风云变幻任: 镇定 洒脱 从容 旷达双关手法“一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣. 小结:不仅指自然界的风雨,也指作者仕途中的坎坷和生活中遇到的磨难和困难。表现了作者乐观自信、飘逸豁达的态度,也体现出不为现实所束缚的心境。序言“雨具先去”又何来“蓑”?一蓑烟雨任平生料峭春风:带几分寒意的东风。

「斜照相迎」,也透露着喜悦的情绪。 具体落实小序中“已而遂晴”一句,这是眼前实景实写,词序说:「已而遂睛,故作此。」七个字闲闲写下,却是点睛之笔。「已而遂睛」,仍牵带着原先的风雨。暗示对未来际遇的一种自信的预测。

4. “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”4. “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”的内涵。料峭春风:人生的逆境

政治的风雨

山头斜照:人生的希望

作者在于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎” ?三句给我们怎样的人生启示?? A阳光总在风雨后。?

B也许正当我们感到绝望的时候,希望和转机已经在前面等着我们了。

C失败和成功是一对孪生兄弟,失败来了,成功还会远吗。

D祸兮福所倚,福兮祸所伏

E阴雨之后必有阳光,生活中要充满乐观和希望。5.讨论:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这三句表面上似乎是说,回到住处,再看路经之地,既不是风雨交加,也不是朗朗晴空;显然,这里的主要心态是旷达,主要意向是隐逸。 实际上,“萧瑟处”隐喻宦途风雨,“归去”是用陶渊明的“归隐”之意,而“也无风雨也无晴”则是说,有了归隐之心也就无所谓什么宦海的风雨或晴天了。小结此句:

⑴“风雨”二字,一语双关。既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。

⑵这一句是此词的画龙点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬间所获得的顿悟和启示。人生有顺逆、有成败、有荣辱、有祸福。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超越的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。6、本词以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,不细细品味,难揣其意,大家思考,词人运用了一种什么表现手法来表现了他的人生态度的?运用一语双关的手法,将自然界的风雨和人生的风雨相类比。

以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

⑶虚实结合 实写自然风雨和自己的坦然面对的态度;虚写人生的风雨、政治“风雨” 和他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的豁然旷达人生态度。

手法揭示 以 “小” 事: 苏轼遇雨(实)

一“雨”双关

对 竹杖芒鞋轻胜马 (虚) 比 同行皆狼狈

见 “大” 情: 旷达超越

寓情于景“一蓑烟雨任平生” 大家整体感受一下全诗,苏轼给你的最大印

象是什么?从词中找一下答案。 ——沉着。再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。? ——豪迈。竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。 ——随意而安。料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。 ——通达。也无风雨也无晴。他淡化弱化了甚至无视了所有的风雨。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭。 余秋雨说:“没有黄州被贬,一道天光就不能射向天际”。

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若,在仕途风险中坦然处之,在痛苦中旷达自解等一复杂而深邃的情致及旷达的情怀。归纳小结临江仙 夜归临皋 夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄馀生。 苏轼,频遭贬谪, 一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂,他说:“此心安处是吾家”。

苏轼,被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说:“眼前见天下无一个不是好人。”

他这样描述自己的一生:

“载歌载舞,深得其乐”。可见

苏轼是潇洒超俗的,乐观

开朗的,旷达的。

心似东坡词,人生无难题。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了,苏轼为我们撑起了一把伞,撑起了一片晴朗的天空。愿我们活得像他一样明亮,一样豁达。

2、过程与方法:在预习的基础上,借助注释,通过质疑,小组互动学习,大致了解本词的内容,体会具有生命力词句的思想感情。?

3、情感态度价值观:培养学生积极、健康、乐观的人生态度。写作背景《明月几时有》作于丙辰年,即宋神宗熙宁九年(1076),此时作者在密州(今山东诸城)太守任上,政治上失意,与弟苏辙也已七年不见。苏轼兄弟情谊深厚,中秋对月,心情抑郁惆怅,赋词怀之。有一个人 贬到黄州,他说:

“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。

贬到杭州,他说:

“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。

贬到惠州,他说:

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

贬到儋(dān)州,他说:

“九死南荒吾不悔,兹游奇绝冠平生”。

“即使在南方那种蛮荒之地死上很多次我也不感到悔恨 这里能游览到生平所见最奇异与险峻的风景也足以使我得人生充满精彩”。 苏轼 “假如将苏东坡连根须带枝蔓地拔起,我相信,整部中国文化史将因之而失重。” ------方方《喜欢苏东坡》中国古代

第一全才文艺全才散文:与欧阳修并称“欧苏”诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”词:与辛弃疾并称“苏辛”书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”绘画:善画竹,论画主张神似苏门四学士:秦观、黄庭坚、张耒、晁补之故宮博物院藏书法欣赏苏轼《赤壁赋》墨迹书法欣赏枯木怪石图 1、不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

2、欲把西湖比西子,

淡妆浓抹总相宜。

3、莫嫌荦确坡头路,

自爱铿然曳杖声。

4、日啖荔枝三百颗,

不辞长做岭南人。苏 诗情理与趣理同在 1、墙里秋千墙外道,墙外行人,墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

2、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

3、十年生死两茫茫,不思量自难忘。

4、大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

5、老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。锦帽貂裘,千骑卷平冈。

6、谁怕?一蓑烟雨任平生。 苏 词婉约与豪放并重开创豪放词风

在他之前,诗庄词媚,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,“香而软”,打破了词为艳科的藩篱,把凡是诗所能表现的题材和主题,都在词里表现,正如刘熙载所说的,达到“颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言” 的程度,使词走出了樽前檀板、深闺小楼,进入社会民生的广阔天地中。这就大大地扩展了词的表现功能开创了豪放词风。水调歌头

黄州快哉亭赠张偓佺 《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》 落日绣帘卷,亭下水连空。 知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹(qī)枕江南烟雨,杳杳(yǎo)没(mò)孤鸿。认得醉翁语:“山色有无中。”

一千顷,都镜净,倒碧峰。 忽然浪起,掀舞一叶白头翁。 堪笑兰台公子,未解庄生天籁(lài),刚道有雌雄。 一点浩然气,千里快哉风。 wòquán 解题----水调歌头:词牌名水调歌头:词牌名,又名“元会曲”“台城游”“凯歌”“江南好”“花犯念奴”等。双调,九十五字,平韵(宋代也有用仄声韵和平仄混用的)。相传隋炀帝开汴河自制《水调歌》,唐人演为大曲, “歌头”就是大曲中的开头部分。 张偓佺:怀民字偓佺(又字梦得),当时和苏轼一样贬官在黄州,二人交往密切。 黄州快哉亭:在黄州的江边,张怀民修建,苏轼取名为快哉亭。其弟苏辙还为此亭写了《黄州快哉亭记》。 作品描写的重点不在快哉亭的本身,而在它周围的广阔景象。作者起笔描绘了一幅怎样的图画?落日绣帘卷,亭下水连空。黄昏时坐在快哉亭上,卷起锦绣的窗帘,鸟瞰江面,亭连水,水连空,水天一色。 开头二句,先用实笔,描绘亭下江水与碧空相接、远处夕阳与亭台相映的优美图景,展现出一片空阔无际的境界,充满了苍茫阔远的情致 交待新亭的创建,点明亭主和自己的密切关系,反客为主、诙谐风趣地把张偓佺所建的快哉亭说成特意为自己而造,又写亭台窗户涂抹上青红两色油漆,色彩犹新。 知君为我新作,窗户湿青红。 我知道你是为了接待我而特地建造此亭,艇上的油漆还未干呢。 “湿”字承上句“新作”,极言油漆新未干,色泽鲜明,颇为传神“堪笑兰台公子”直至结束,运用了什么写法,有何好处?用典 《风赋》中说,宋玉等人陪同楚襄王游兰台之宫,忽然刮起风来,楚襄王披襟挡风说:“快哉,此风!寡人与庶人共者邪?”宋玉说:“此独大王之风耳,庶人安得共之!”楚王不明其意,宋玉解释说,“大王之风”经过优美的园林宫室,带着花草的香气,然后才吹到身上,所以此风能解酒治病,“发明耳目,宁体便人”,这就叫做“雄风”。而“庶人之风”,起于穷巷之间,一路挟带着污秽之气,吹到贫穷人家,使人精神凄惨,生病发热,这就叫做“雌风”。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,杳杳没孤鸿 用宋玉关于风有雌雄之风的典故与词的主旨有什么联系? 作者批评宋玉这位“兰台公子”不懂得庄子所说的天籁。目的是为了引出观点:只有具备这种浩然之气,才能领略“千里快哉风”。

从中可以看出作者“不以物伤性”“不以贬谪为怀”的豪迈旷达胸襟。

[小 结]1、写作手法:

2、艺术特色:

3、主旨:集描写、抒情、议论于一体。虚实结合、远近结合、动静结合双关、以小见大、用典 本词作于东坡贬居黄州的

第四年,是苏轼豪放词代表作之一。全词通过描绘快哉亭周围壮丽的水光山色,抒发了作者身处逆境却泰然面对的达观情怀和博大的胸襟。 三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。? 同行 xíng

吟啸 yín xiào

芒鞋 máng

料峭 qiào

萧瑟 sè

一蓑烟雨 suō 读准读音读准节奏

莫听/穿林/打叶声,何妨/吟啸/且徐行。竹杖/芒鞋/轻胜马,谁怕?一蓑烟雨/任平生。

料峭/春风/吹酒醒,微冷,山头/斜照/却相迎。回首/向来/萧瑟处,归去,也无风雨/也无晴。 词语解释1、芒鞋:草鞋。“竹杖芒鞋”是失意潦倒、穷困下贱的标志。

骑“马”则是属于官运亨通的达官贵人之列。吟啸:吟诗长啸,表示泰然自若的情态。

2、吟啸:吟唱长啸,表示泰然自若的情态。

3、蓑:指雨具蓑衣。

4、料峭:形容春寒,如:“春寒料峭”。

5、向来:刚才,方才之意。词牌由来定风波:唐教坊曲名,敦煌曲子词中有“问儒士,谁人敢去定风流”一语。此调取名原来有平定叛乱的意思。又名《定风流》、《定风波令》等。 宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,时苏轼谪居黄州(今湖北黄冈县) 已第三年。因自然现象,谈人生哲理。即景生情,而非因情造景。《东坡志林》说:「黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。」途中遇雨,便写出这样一首词来,于简朴中见深意、寻常处生波澜。

小序

三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

时间:

地点:

事件:

作者在雨中的表现:

三月七日沙湖遇雨,雨具先去,已而遂晴同行皆狼狈,余独不觉为什么作者能做到“余独不觉”?整体把握 初步鉴赏(一)疏通词意

上片:不必去理会那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏着长啸着,一边悠然地走。穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,有什么可怕!我披着一身蓑衣,只管在风雨中过上它一生。

下片:料峭的春风将我的酒意吹醒,我感到有些微冷。山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来的风雨萧瑟的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,

也无风雨也无晴。定风波 苏轼走进文本 1、找出景物描写:

2、找出上片主旨句

3、找出下片主旨句穿林打叶声、料峭春风、山头斜照 主旨句:一蓑烟雨任平生主旨句:也无风雨也无晴雨淋or躲偶然 客观……选择 主观……莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。 雨点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说「莫听」,就有外物不足萦怀之意。

吟诗、长啸,表示意态闲适,见俏皮的挑战色彩。 这两句明写诗人道中遇雨时置风雨于不顾、吟啸徐行的镇定态度,暗示他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的心态。相关链接五祖欲求法嗣,令诸僧各出一偈。上座神秀曰:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”时惠能正在厨房舂米,听了道:“美则美矣,了则未了。”因自念一偈:“菩提本非树,明镜亦非台。本来无一物,何处染尘埃!”五祖便将衣钵传给了他。 作者为什么说“竹杖芒鞋”比“马”轻?这里的“竹杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义? 明确:

(1)“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕”这两句似乎是说穿着草鞋、拄着竹杖在雨中走得很轻松,胜过骑马,风雨有什么可怕的呢?

(2) “竹杖、芒鞋”代指隐居、闲适的江湖生活,是苏轼向往的,“马”隐喻奔波的官场生活,“轻胜马”表明苏轼向往一种隐居闲适的生活,厌恶官场的险恶的争斗。一蓑烟雨任平生3.思考:“烟雨”是否仅指自然界的烟雨?“任”字表现了作者怎样的心境?烟雨:自然界的风雨 政治的风云变幻任: 镇定 洒脱 从容 旷达双关手法“一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景,而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无蓑衣. 小结:不仅指自然界的风雨,也指作者仕途中的坎坷和生活中遇到的磨难和困难。表现了作者乐观自信、飘逸豁达的态度,也体现出不为现实所束缚的心境。序言“雨具先去”又何来“蓑”?一蓑烟雨任平生料峭春风:带几分寒意的东风。

「斜照相迎」,也透露着喜悦的情绪。 具体落实小序中“已而遂晴”一句,这是眼前实景实写,词序说:「已而遂睛,故作此。」七个字闲闲写下,却是点睛之笔。「已而遂睛」,仍牵带着原先的风雨。暗示对未来际遇的一种自信的预测。

4. “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”4. “料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎”的内涵。料峭春风:人生的逆境

政治的风雨

山头斜照:人生的希望

作者在于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光,不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎” ?三句给我们怎样的人生启示?? A阳光总在风雨后。?

B也许正当我们感到绝望的时候,希望和转机已经在前面等着我们了。

C失败和成功是一对孪生兄弟,失败来了,成功还会远吗。

D祸兮福所倚,福兮祸所伏

E阴雨之后必有阳光,生活中要充满乐观和希望。5.讨论:“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的表层含义和深层含义 “回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这三句表面上似乎是说,回到住处,再看路经之地,既不是风雨交加,也不是朗朗晴空;显然,这里的主要心态是旷达,主要意向是隐逸。 实际上,“萧瑟处”隐喻宦途风雨,“归去”是用陶渊明的“归隐”之意,而“也无风雨也无晴”则是说,有了归隐之心也就无所谓什么宦海的风雨或晴天了。小结此句:

⑴“风雨”二字,一语双关。既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。

⑵这一句是此词的画龙点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬间所获得的顿悟和启示。人生有顺逆、有成败、有荣辱、有祸福。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超越的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。风雨改变不了苏东坡,也改变不了我们。6、本词以一场自然风雨实写人生风雨、人生态度,不细细品味,难揣其意,大家思考,词人运用了一种什么表现手法来表现了他的人生态度的?运用一语双关的手法,将自然界的风雨和人生的风雨相类比。

以小见大,以生活小事件中见出人生大哲理。

⑶虚实结合 实写自然风雨和自己的坦然面对的态度;虚写人生的风雨、政治“风雨” 和他在政坛风雨中遭贬后仍泰然处之的豁然旷达人生态度。

手法揭示 以 “小” 事: 苏轼遇雨(实)

一“雨”双关

对 竹杖芒鞋轻胜马 (虚) 比 同行皆狼狈

见 “大” 情: 旷达超越

寓情于景“一蓑烟雨任平生” 大家整体感受一下全诗,苏轼给你的最大印

象是什么?从词中找一下答案。 ——沉着。再大的穿林打叶声,都打不乱一个人既有的步伐,只要你视风雨为无物,照样吟啸徐行。? ——豪迈。竹杖芒鞋不可惧怕,只要你以之为乐,一样可以轻胜过马。 ——随意而安。料峭春风冷,山头斜照暖。气候不定,人生不定,祸福难晓,不如听其自然。 ——通达。也无风雨也无晴。他淡化弱化了甚至无视了所有的风雨。阴晴可以等同,盛衰荣辱,又何足挂齿?利害得失可以一并泯灭。 余秋雨说:“没有黄州被贬,一道天光就不能射向天际”。

《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若,在仕途风险中坦然处之,在痛苦中旷达自解等一复杂而深邃的情致及旷达的情怀。归纳小结临江仙 夜归临皋 夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄馀生。 苏轼,频遭贬谪, 一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂,他说:“此心安处是吾家”。

苏轼,被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见识了人间万千丑态,却说:“眼前见天下无一个不是好人。”

他这样描述自己的一生:

“载歌载舞,深得其乐”。可见

苏轼是潇洒超俗的,乐观

开朗的,旷达的。

心似东坡词,人生无难题。人生再多的风雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了,苏轼为我们撑起了一把伞,撑起了一片晴朗的天空。愿我们活得像他一样明亮,一样豁达。