第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件2024-2025学年度七年级上册部编版历史

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 课件2024-2025学年度七年级上册部编版历史 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-08-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第19课 北朝政治和北方民族大交融

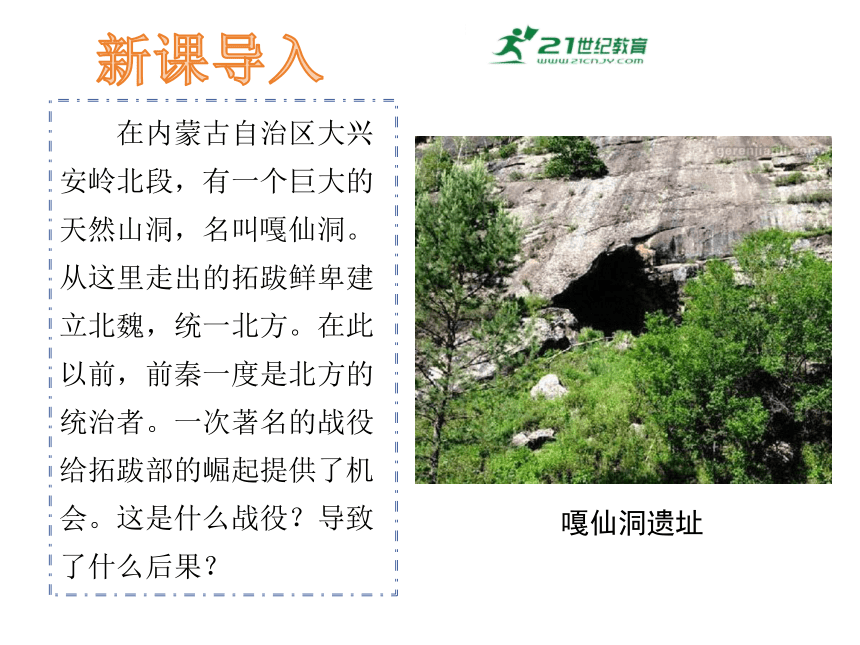

新课导入

嘎仙洞遗址

在内蒙古自治区大兴安岭北段,有一个巨大的天然山洞,名叫嘎仙洞。从这里走出的拓跋鲜卑建立北魏,统一北方。在此以前,前秦一度是北方的统治者。一次著名的战役给拓跋部的崛起提供了机会。这是什么战役?导致了什么后果?

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

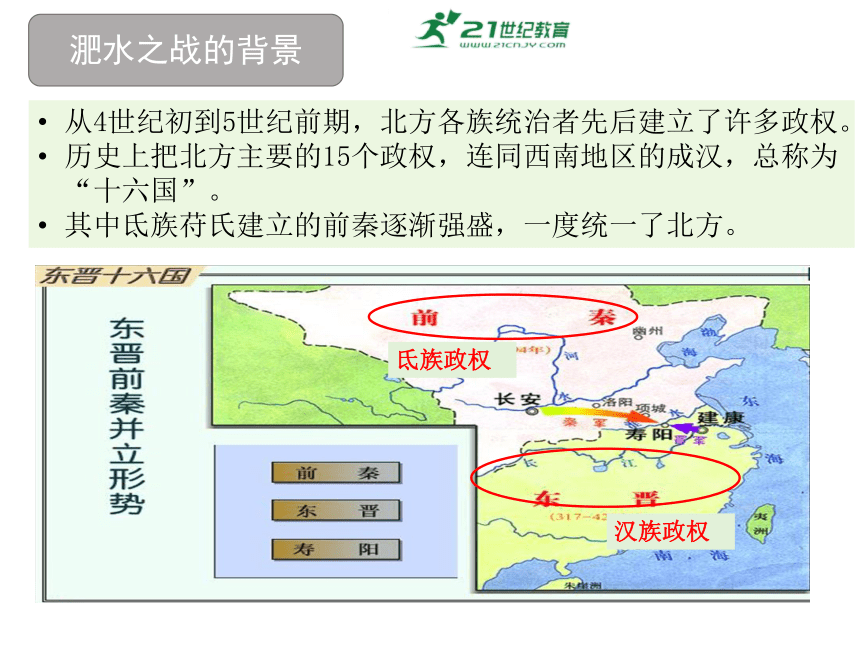

淝水之战的背景

从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。

历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,总称为“十六国”。

其中氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。

氐族政权

汉族政权

时间

作战双方

交战原因

兵力对比

结果

383年

前秦─东晋

前秦企图

灭亡东晋

统一全国

以少胜多

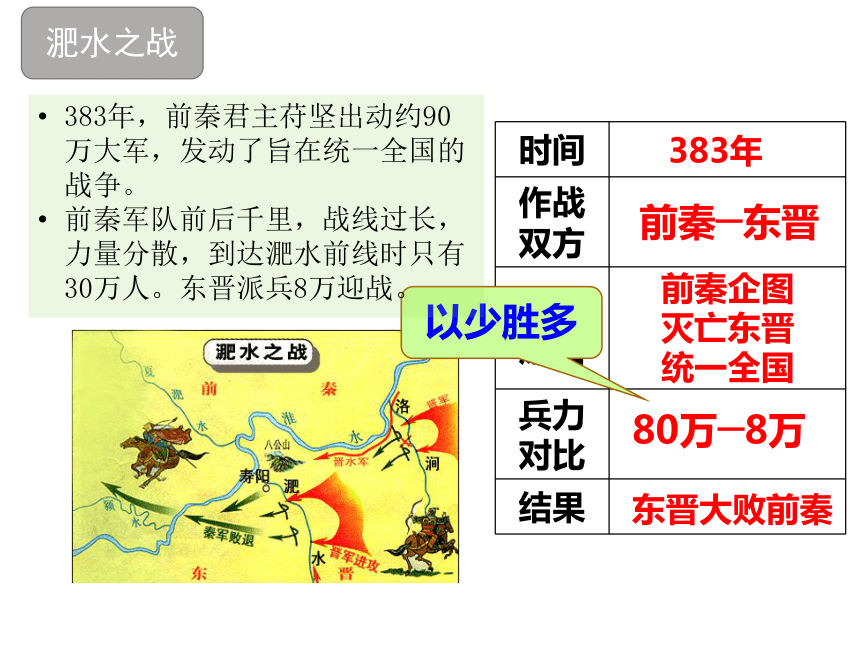

淝水之战

383年,前秦君主苻坚出动约90万大军,发动了旨在统一全国的战争。

前秦军队前后千里,战线过长,力量分散,到达淝水前线时只有30万人。东晋派兵8万迎战。

80万─8万

东晋大败前秦

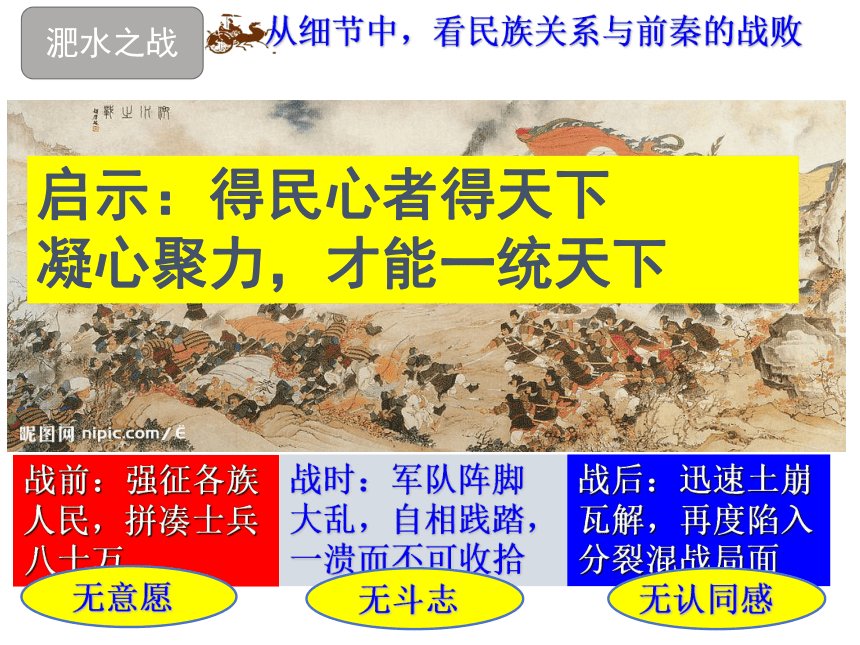

淝水之战

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

启示:得民心者得天下

凝心聚力,才能一统天下

从细节中,看民族关系与前秦的战败

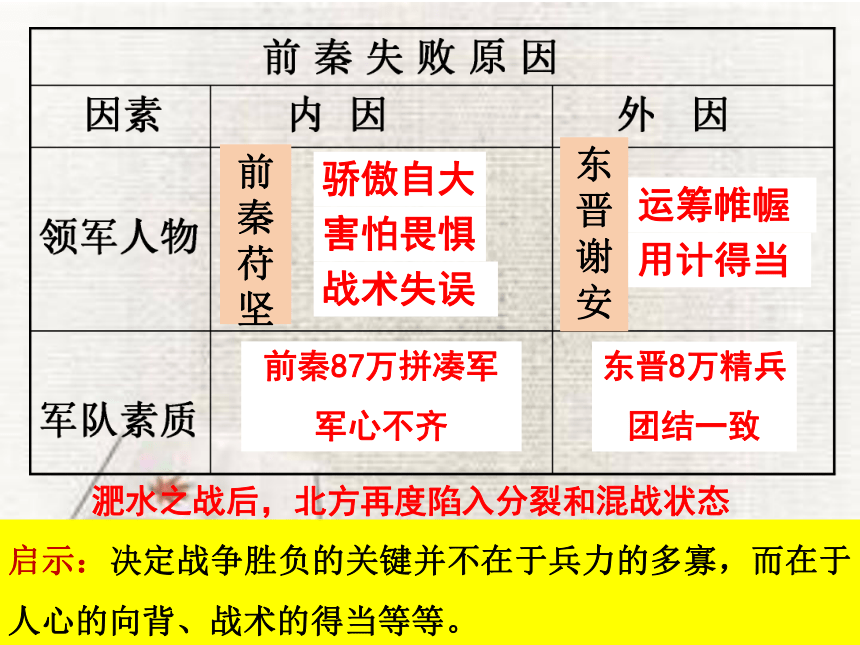

前秦苻坚

东晋谢安

骄傲自大

害怕畏惧

前秦87万拼凑军

军心不齐

东晋8万精兵

团结一致

战术失误

运筹帷幄

淝水之战后,北方再度陷入分裂和混战状态

启示:决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

用计得当

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北魏孝文帝改革

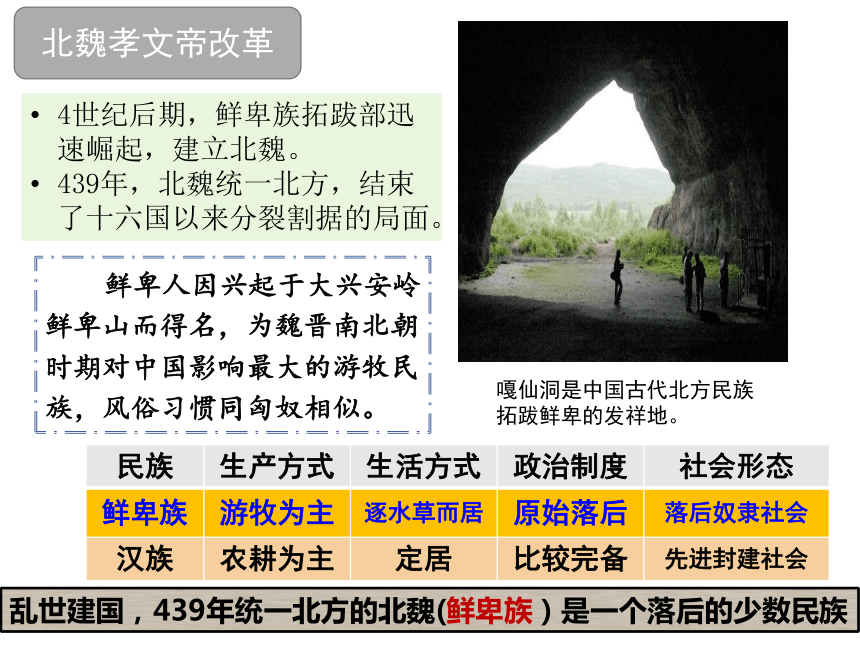

4世纪后期,鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

民族 生产方式 生活方式 政治制度 社会形态

鲜卑族 游牧为主 逐水草而居 原始落后 落后奴隶社会

汉族 农耕为主 定居 比较完备 先进封建社会

鲜卑人因兴起于大兴安岭鲜卑山而得名,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族,风俗习惯同匈奴相似。

嘎仙洞是中国古代北方民族拓跋鲜卑的发祥地。

乱世建国,439年统一北方的北魏(鲜卑族)是一个落后的少数民族

北魏孝文帝改革

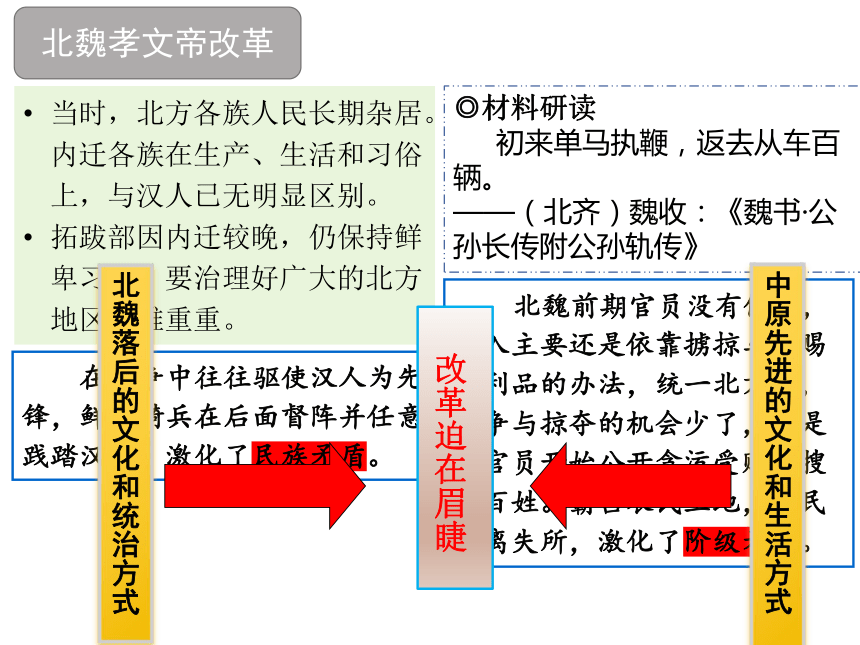

当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。

拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

◎材料研读

初来单马执鞭,返去从车百辆。

——(北齐)魏收:《魏书·公孙长传附公孙轨传》

北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓。霸占农民土地,农民流离失所,激化了阶级矛盾。

在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人,激化了民族矛盾。

北魏落后的文化和统治方式

中原先进的文化和生活方式

改革迫在眉睫

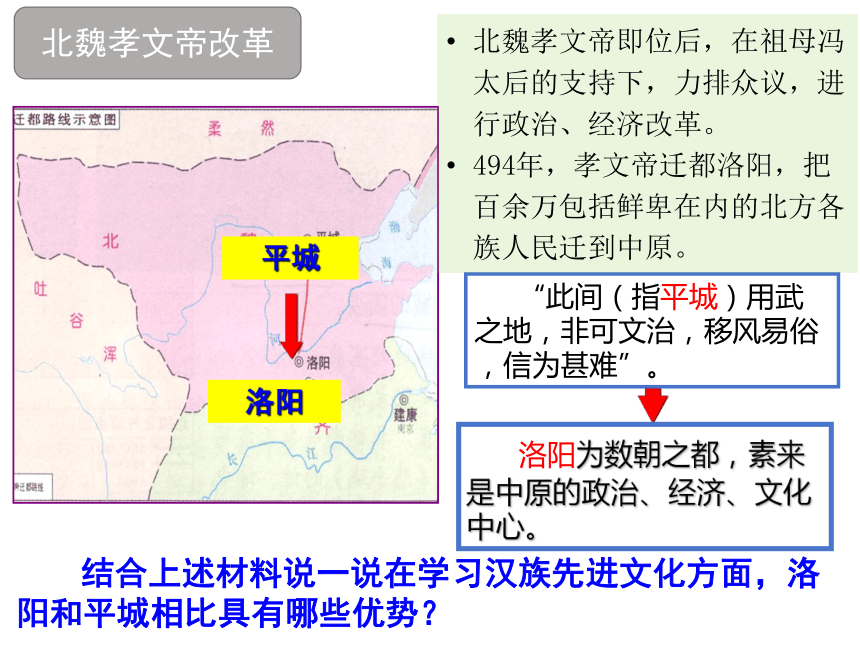

平城

洛阳

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

“此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?

北魏孝文帝改革

北魏孝文帝即位后,在祖母冯太后的支持下,力排众议,进行政治、经济改革。

494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑在内的北方各族人民迁到中原。

孝文帝

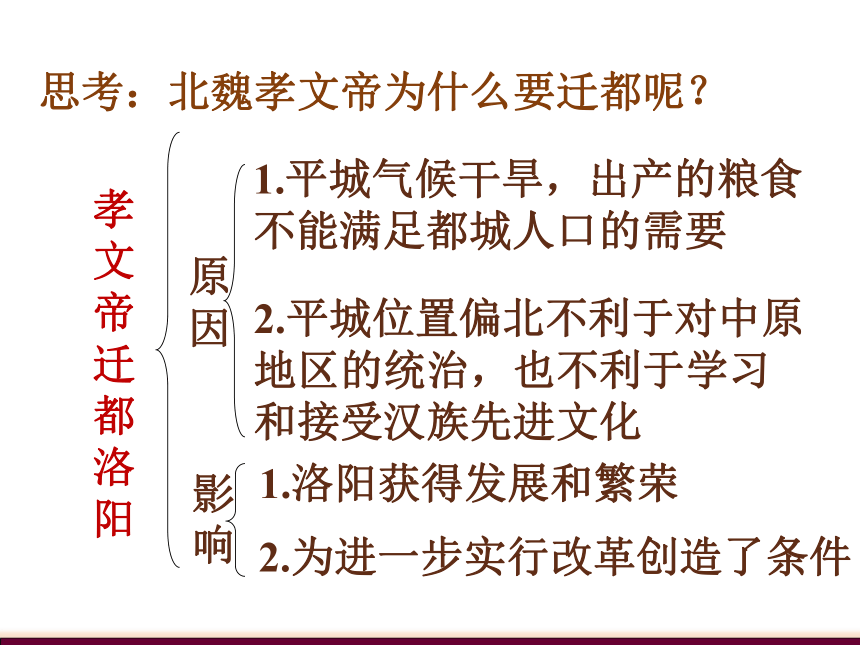

迁都洛阳

原因

影响

1.平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城人口的需要

2.平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

1.洛阳获得发展和繁荣

2.为进一步实行改革创造了条件

思考:北魏孝文帝为什么要迁都呢?

北魏孝文帝改革

他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语。禁用鲜卑语;

以汉服代替鲜卑服;

改鲜卑姓为汉姓;

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

这些措施,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

北方地区 南方地区 时间 重大事件 时间 重大事件

386年 鲜卑族建立北魏 420年 东晋灭亡,南朝宋建立

398年 北魏定都平城(今山西大同) 439年 北魏统一北方(北朝时代) 479年 南朝齐建立

490年 北魏孝文帝亲政

北魏孝文帝拓跋宏

孝文帝,原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁即皇帝位,掌权的是其祖母冯太后。即位19年时,冯太后去世,开始独揽朝政。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

北魏孝文帝改革的措施

以汉服代替鲜卑服

北魏文官俑

北魏孝文帝改革的措施

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

改鲜卑姓为汉姓

北魏孝文帝改革的措施

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚

孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

北魏孝文帝改革的措施

汉化措施及影响

穿汉服

D

有利于鲜卑族和汉族加深认同,巩固统治

说汉话

A

打破语言障碍,便于鲜卑族与汉族的交流学习

改汉姓

B

减少民族隔阂,缓和民族矛盾,有利于社会稳定

通婚姻

C

促进鲜卑与汉族的交往和民族交融

北魏孝文帝改革的措施

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

北魏孝文帝改革

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由。

孝文帝是我国历史上杰出的改革家

北魏孝文帝改革

他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,增强北魏实力,促进民族融合,推动社会进步。

但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,导致鲜卑族的分裂和消亡。

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北朝政权更替

北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇 ,以抵御北方柔然的南下。

北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区。

六镇起义。指的是在北魏正光五年(公元524年)发起的动乱。起因是因北魏都城南迁洛阳后,六镇鲜卑和鲜卑化贵族与将士的待遇及升迁不如洛阳鲜卑贵族,最后发起的反汉化的大起事。

北朝政权更替

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。

东魏后被齐取代,史称北齐。

西魏定后被周取代,史称北周。

南北朝的并立

北朝政权更替

北周在人力、物力等方面不及北齐。为了强国需要,北周统治者在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础 。

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。

他们向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方各族人民的内迁

民族交融是

时代的主流

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方各族向汉族学习农业技艺

游牧

农耕

生产方式的交融

北方地区的民族交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方各族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

北方地区的民族交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和北方各族之间相互学习和交融

北方地区的民族交融

各族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。

内晋时期,内迁各族大多使用汉语。

北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,民族认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见减少。

汉族

羯

鲜卑

氐

羌

匈

奴

中华

文明

汉族

匈

奴

汉人演奏民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

北方地区的民族交融

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

ˇ

胡人汉服

汉人胡服

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

汉 人 胡 食

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

胡床替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

胡汉合舞已成为普遍风气

魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》(晒谷子)

北方地区的民族交融

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础 。

民族交融:

衣食住行—生产方式—思想文化—民族心理

由表及里,改变社会风貌,推动历史进程

在党的十九大上,习近平总书记站在中华民族伟大复兴的时代高度,提出“全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展”。文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根,民族和睦之魂。

中华一家人

强大的民族包容力

根据上述图片,请你谈谈对“民族交融”的理解?

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对其他民族优秀文化的吸收。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

生产方式

生活方式

文化生活

政治制度

互相学习农业生产经验和畜牧业经验

汉族接受北方民族的食物、服装、用具等

内迁各族大多使用汉语,北方民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱

沿用中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度

北方地区的民族交融的表现

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄

民心理

北魏政治和北方民族大交融

淝水之战

措施

背景:前秦统一黄河流域,与东晋形成对峙局面。

经过:南下进攻东晋。

结果:前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂混乱状态。

背景:439年,北魏统一黄河流域;鲜卑习俗治理国家困难重重。

迁都洛阳

推行汉化

北魏孝文帝改革

意义:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

方式:生产生活、政治制度、思想文化、社会习俗、心理。

意义:为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的发展奠定了基础。

北方地区的民族交往交流交融

淝水之战

前秦衰败

孝文帝改革

汉化措施

民族大交融

迁都洛阳

说汉语 穿汉服 改汉姓 通婚姻 用汉制

北魏统一北方

本课小结

1.对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族融合成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异

A . ①② B . ①②④

C . ①②③ D . ①④

c

当堂达标

2.河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

D

3.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

D

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。

改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉人贵族通婚。

北魏孝文帝改革。

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

前221年

220年

589年

三国两晋南北朝

分裂

秦汉

统一

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

人教版七年级上册

第19课 北魏政治和北方民族大交融

回看历史,中华民族的发展史就是一部各民族交往交流交融的历史。各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中实现共赢,共同推动着中华民族的成长和进步,在这种民族力量的推动下,新时期的中华民族定会朝着更好、更强的方向发展,为实现祖国的完全统一和中华民族的伟大复兴谱写美好篇章。让我们一起努力吧!

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

第19课 北朝政治和北方民族大交融

新课导入

嘎仙洞遗址

在内蒙古自治区大兴安岭北段,有一个巨大的天然山洞,名叫嘎仙洞。从这里走出的拓跋鲜卑建立北魏,统一北方。在此以前,前秦一度是北方的统治者。一次著名的战役给拓跋部的崛起提供了机会。这是什么战役?导致了什么后果?

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

淝水之战的背景

从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。

历史上把北方主要的15个政权,连同西南地区的成汉,总称为“十六国”。

其中氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,一度统一了北方。

氐族政权

汉族政权

时间

作战双方

交战原因

兵力对比

结果

383年

前秦─东晋

前秦企图

灭亡东晋

统一全国

以少胜多

淝水之战

383年,前秦君主苻坚出动约90万大军,发动了旨在统一全国的战争。

前秦军队前后千里,战线过长,力量分散,到达淝水前线时只有30万人。东晋派兵8万迎战。

80万─8万

东晋大败前秦

淝水之战

战前:强征各族人民,拼凑士兵八十万

战时:军队阵脚大乱,自相践踏,一溃而不可收拾

战后:迅速土崩瓦解,再度陷入分裂混战局面

无意愿

无斗志

无认同感

启示:得民心者得天下

凝心聚力,才能一统天下

从细节中,看民族关系与前秦的战败

前秦苻坚

东晋谢安

骄傲自大

害怕畏惧

前秦87万拼凑军

军心不齐

东晋8万精兵

团结一致

战术失误

运筹帷幄

淝水之战后,北方再度陷入分裂和混战状态

启示:决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当等等。

用计得当

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北魏孝文帝改革

4世纪后期,鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

民族 生产方式 生活方式 政治制度 社会形态

鲜卑族 游牧为主 逐水草而居 原始落后 落后奴隶社会

汉族 农耕为主 定居 比较完备 先进封建社会

鲜卑人因兴起于大兴安岭鲜卑山而得名,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族,风俗习惯同匈奴相似。

嘎仙洞是中国古代北方民族拓跋鲜卑的发祥地。

乱世建国,439年统一北方的北魏(鲜卑族)是一个落后的少数民族

北魏孝文帝改革

当时,北方各族人民长期杂居。内迁各族在生产、生活和习俗上,与汉人已无明显区别。

拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

◎材料研读

初来单马执鞭,返去从车百辆。

——(北齐)魏收:《魏书·公孙长传附公孙轨传》

北魏前期官员没有俸禄,收入主要还是依靠掳掠与赏赐战利品的办法,统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓。霸占农民土地,农民流离失所,激化了阶级矛盾。

在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人,激化了民族矛盾。

北魏落后的文化和统治方式

中原先进的文化和生活方式

改革迫在眉睫

平城

洛阳

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

“此间(指平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

结合上述材料说一说在学习汉族先进文化方面,洛阳和平城相比具有哪些优势?

北魏孝文帝改革

北魏孝文帝即位后,在祖母冯太后的支持下,力排众议,进行政治、经济改革。

494年,孝文帝迁都洛阳,把百余万包括鲜卑在内的北方各族人民迁到中原。

孝文帝

迁都洛阳

原因

影响

1.平城气候干旱,出产的粮食不能满足都城人口的需要

2.平城位置偏北不利于对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化

1.洛阳获得发展和繁荣

2.为进一步实行改革创造了条件

思考:北魏孝文帝为什么要迁都呢?

北魏孝文帝改革

他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语。禁用鲜卑语;

以汉服代替鲜卑服;

改鲜卑姓为汉姓;

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

这些措施,改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

北方地区 南方地区 时间 重大事件 时间 重大事件

386年 鲜卑族建立北魏 420年 东晋灭亡,南朝宋建立

398年 北魏定都平城(今山西大同) 439年 北魏统一北方(北朝时代) 479年 南朝齐建立

490年 北魏孝文帝亲政

北魏孝文帝拓跋宏

孝文帝,原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁即皇帝位,掌权的是其祖母冯太后。即位19年时,冯太后去世,开始独揽朝政。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

——《资治通鉴》

官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

北魏孝文帝改革的措施

以汉服代替鲜卑服

北魏文官俑

北魏孝文帝改革的措施

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

改鲜卑姓为汉姓

北魏孝文帝改革的措施

鼓励鲜卑贵族与汉族贵族通婚

孝文帝选择中原汉族贵族女子为妃,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

北魏孝文帝改革的措施

汉化措施及影响

穿汉服

D

有利于鲜卑族和汉族加深认同,巩固统治

说汉话

A

打破语言障碍,便于鲜卑族与汉族的交流学习

改汉姓

B

减少民族隔阂,缓和民族矛盾,有利于社会稳定

通婚姻

C

促进鲜卑与汉族的交往和民族交融

北魏孝文帝改革的措施

北魏迁都以后,洛阳再度成为北方的政治经济文化中心。从四面来的商人汇集在这里,交流着来自不同地方的物品,他们中很多人说着夹杂鲜卑语的汉语,穿着和汉族一样的服饰,他们一改往日不尊老,不养老的陋习,老人得到了子女的照顾。从他们身上,已经看不出鲜卑族和汉族的区别了。

孝文帝改革改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

北魏孝文帝改革

今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策,使得鲜卑族慢慢消失,所以孝文帝的改革不值得肯定。

你同意这个观点吗?说说你的理由。

孝文帝是我国历史上杰出的改革家

北魏孝文帝改革

他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,增强北魏实力,促进民族融合,推动社会进步。

但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,导致鲜卑族的分裂和消亡。

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北朝政权更替

北魏在中原建立政权后,在北方设立了六个军镇 ,以抵御北方柔然的南下。

北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇的作用减小,地位降低。六镇军人对此十分不满,导致兵变,战火蔓延到今河北、山东、陕西、甘肃地区。

六镇起义。指的是在北魏正光五年(公元524年)发起的动乱。起因是因北魏都城南迁洛阳后,六镇鲜卑和鲜卑化贵族与将士的待遇及升迁不如洛阳鲜卑贵族,最后发起的反汉化的大起事。

北朝政权更替

在六镇兵变的打击下,北魏分裂为东魏和西魏两部分。

东魏后被齐取代,史称北齐。

西魏定后被周取代,史称北周。

南北朝的并立

北朝政权更替

北周在人力、物力等方面不及北齐。为了强国需要,北周统治者在政治、军事、经济、文化等方面采取了一系列措施,还竭力促成鲜卑人与汉人的交融,因此国力渐渐强大。

577年,北周灭掉北齐,北方重归统一,为隋朝统一全国打下基础 。

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

一、淝水之战

二、北魏孝文帝改革

三、北朝政权更替

四、北方地区的民族交融

北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。

他们向汉族人民学习农业技艺,生产方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。

十六国北朝政权的统治者,大多采取与汉族士人合作的政策,沿袭中原地区原有的统治方式。

北朝的强盛来自……变替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势 ,并构成了……通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——摘自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

北方各族人民的内迁

民族交融是

时代的主流

北方少数民族《采桑图》

北方少数民族《狩猎图》

北方少数民族《扬场图》

北方少数民族《耕耙图》

北方各族向汉族学习农业技艺

游牧

农耕

生产方式的交融

北方地区的民族交融

边境汉人《二牛抬杠图》

汉族向北方各族学习畜牧业

生产方式的交融

边境汉人《放牧图》

北方地区的民族交融

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

汉族士大夫在烧烤

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的南朝汉族乐队

生活习俗的交融

生活习俗上汉族和北方各族之间相互学习和交融

北方地区的民族交融

各族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。

内晋时期,内迁各族大多使用汉语。

北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。

尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融汇,民族认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见减少。

汉族

羯

鲜卑

氐

羌

匈

奴

中华

文明

汉族

匈

奴

汉人演奏民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

北方地区的民族交融

魏晋时期的北方,胡汉合舞已成为普遍风气,各兄弟民族互相交流,取长补短,推进了乐舞的发展。

ˇ

胡人汉服

汉人胡服

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

汉 人 胡 食

汉人妇女制作蒸馍与烙饼

胡床替代了当时人们“席地而坐”的习惯方式。

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

胡汉合舞已成为普遍风气

魏晋墓砖画:北方少数民族《扬场图》(晒谷子)

北方地区的民族交融

北方地区的民族交往交流交融,为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础 。

民族交融:

衣食住行—生产方式—思想文化—民族心理

由表及里,改变社会风貌,推动历史进程

在党的十九大上,习近平总书记站在中华民族伟大复兴的时代高度,提出“全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展”。文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根,民族和睦之魂。

中华一家人

强大的民族包容力

根据上述图片,请你谈谈对“民族交融”的理解?

民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对其他民族优秀文化的吸收。它是中国古代历史上一种进步的历史现象。

生产方式

生活方式

文化生活

政治制度

互相学习农业生产经验和畜牧业经验

汉族接受北方民族的食物、服装、用具等

内迁各族大多使用汉语,北方民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱

沿用中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度

北方地区的民族交融的表现

各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄

民心理

北魏政治和北方民族大交融

淝水之战

措施

背景:前秦统一黄河流域,与东晋形成对峙局面。

经过:南下进攻东晋。

结果:前秦土崩瓦解,北方再度陷入分裂混乱状态。

背景:439年,北魏统一黄河流域;鲜卑习俗治理国家困难重重。

迁都洛阳

推行汉化

北魏孝文帝改革

意义:改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

方式:生产生活、政治制度、思想文化、社会习俗、心理。

意义:为中华民族发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的发展奠定了基础。

北方地区的民族交往交流交融

淝水之战

前秦衰败

孝文帝改革

汉化措施

民族大交融

迁都洛阳

说汉语 穿汉服 改汉姓 通婚姻 用汉制

北魏统一北方

本课小结

1.对南北朝时期黄河流域出现的“胡人汉服”“汉人胡食”现象的解释,下列说法正确的有( )

①北方少数民族和汉族在生活习俗上的相互影响

②说明民族融合成为一种历史趋势

③北魏孝文帝改革起了很大的推动作用

④那里的人们行为怪异

A . ①② B . ①②④

C . ①②③ D . ①④

c

当堂达标

2.河南洛阳龙门石窟建于北魏时期。洞中的佛像服饰已具有明显的汉化特点,影响这一特点形成的历史事件是( )

A.昭君出塞 B.商鞅变法

C.文成公主入藏 D.北魏孝文帝改革

D

3.一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是( )

A.宫殿巍峨屋宇华丽

B.佛教寺院数以千计

C.市场汇集四方商人

D.满街都是说鲜卑语的汉族人

D

北魏初年,有个姓拓跋的鲜卑人曾担任“白鹭官”,没有俸禄,但战争中掠夺到的财物可以归己。若干年后,他的后人已改用汉人的“元”姓,担任的官职是太尉,有规定的俸禄可以领取,穿汉人的衣服,说汉话,还与朝中的一个汉人官员结成了亲家。

(1)上述情境中,与“白鹭官”相比,其后人的生活习俗发生了哪些变化?

(2)导致“白鹭官”后人发生变化的主要原因源于历史上的哪一重大改革?

(3)分析情境中“白鹭官”后人的变化,说明这次改革具有怎样的积极作用。

改鲜卑姓为汉姓,改穿汉服,说汉话,与汉人贵族通婚。

北魏孝文帝改革。

改善和巩固了鲜卑拓跋部与汉人的关系,促进了民族交融。

前221年

220年

589年

三国两晋南北朝

分裂

秦汉

统一

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

人教版七年级上册

第19课 北魏政治和北方民族大交融

回看历史,中华民族的发展史就是一部各民族交往交流交融的历史。各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中实现共赢,共同推动着中华民族的成长和进步,在这种民族力量的推动下,新时期的中华民族定会朝着更好、更强的方向发展,为实现祖国的完全统一和中华民族的伟大复兴谱写美好篇章。让我们一起努力吧!

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史