第1课时 平均分(教案)(表格式)-2023-2024学年二年级下册数学人教版

文档属性

| 名称 | 第1课时 平均分(教案)(表格式)-2023-2024学年二年级下册数学人教版 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-01 14:09:12 | ||

图片预览

文档简介

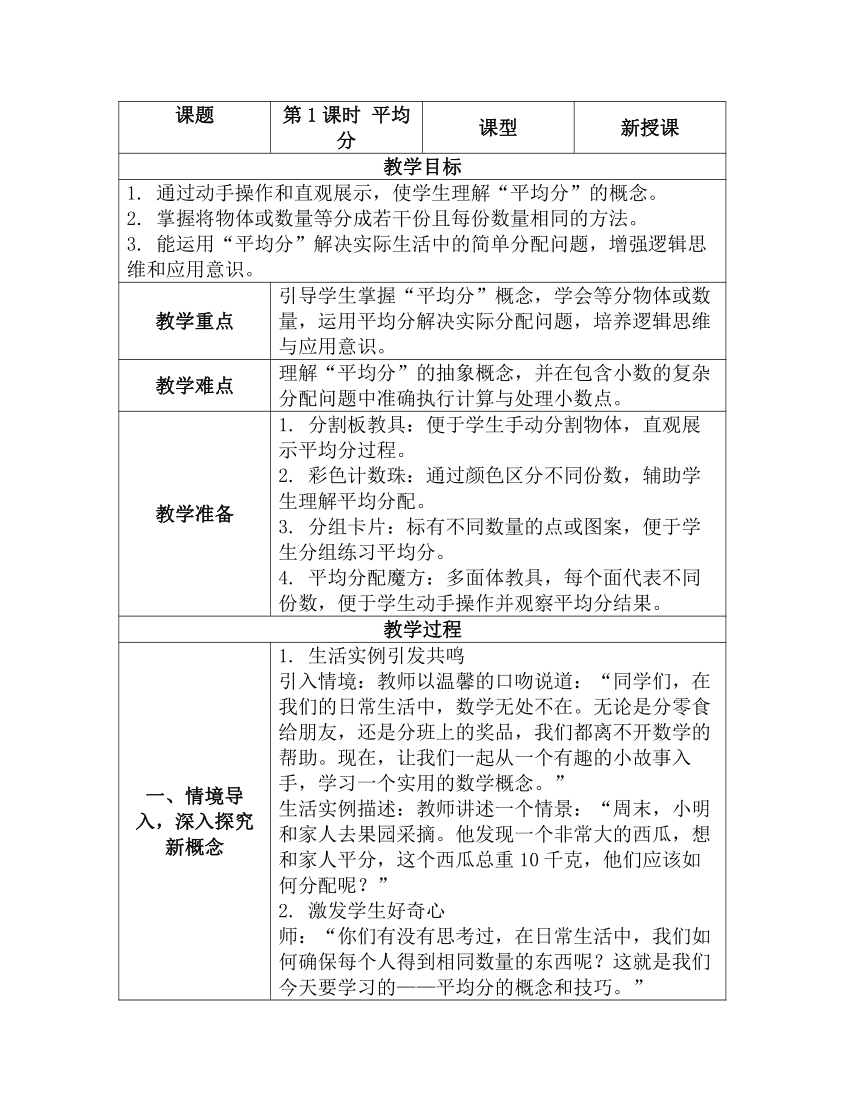

课题 第1课时 平均分 课型 新授课

教学目标

1. 通过动手操作和直观展示,使学生理解“平均分”的概念。

2. 掌握将物体或数量等分成若干份且每份数量相同的方法。

3. 能运用“平均分”解决实际生活中的简单分配问题,增强逻辑思维和应用意识。

教学重点 引导学生掌握“平均分”概念,学会等分物体或数量,运用平均分解决实际分配问题,培养逻辑思维与应用意识。

教学难点 理解“平均分”的抽象概念,并在包含小数的复杂分配问题中准确执行计算与处理小数点。

教学准备 1. 分割板教具:便于学生手动分割物体,直观展示平均分过程。

2. 彩色计数珠:通过颜色区分不同份数,辅助学生理解平均分配。

3. 分组卡片:标有不同数量的点或图案,便于学生分组练习平均分。

4. 平均分配魔方:多面体教具,每个面代表不同份数,便于学生动手操作并观察平均分结果。

教学过程

一、情境导入,深入探究新概念 1. 生活实例引发共鸣

引入情境:教师以温馨的口吻说道:“同学们,在我们的日常生活中,数学无处不在。无论是分零食给朋友,还是分班上的奖品,我们都离不开数学的帮助。现在,让我们一起从一个有趣的小故事入手,学习一个实用的数学概念。”

生活实例描述:教师讲述一个情景:“周末,小明和家人去果园采摘。他发现一个非常大的西瓜,想和家人平分,这个西瓜总重10千克,他们应该如何分配呢?”

2. 激发学生好奇心

师:“你们有没有思考过,在日常生活中,我们如何确保每个人得到相同数量的东西呢?这就是我们今天要学习的——平均分的概念和技巧。”

二、互动体验,掌握换算关系 1. 引导学生理解平均分的概念

师:“同学们,我们今天要学习一个很重要的数学概念——平均分。什么是平均分呢?它就像是我们将一些物品或数量公平地分给每个人,每个人得到的部分数量是一样的。”

2. 探讨平均分的操作步骤

师:“那么,我们该如何进行平均分呢?这就需要我们仔细思考每一步。比如,我们有10个苹果要分给2个人,我们应该怎么分?”

操作互动:教师引导学生通过实际动手操作,如使用小物品、计数器等工具,来模拟平均分的步骤,帮助学生直观理解每份应该得到相同数量的物品。

3. 应用于实际问题,巩固理解

师:“现在,我们已经明白了平均分的原理,接下来让我们尝试解决一些生活中的实际问题。比如,如果我们有8个橘子要分给4个小朋友,每个小朋友应该得到几个橘子?”

互动讨论:鼓励学生独立思考或小组合作,提出解决问题的方法,并分享他们的计算过程。教师适时提供指导,确保学生能够正确应用平均分的方法。

三、巩固练习,内化方法 1. 引入概念:指导学生思考关于“平均分”的实际问题。

让学生思考生活中需要平均分配物品或资源的情境,如分水果、分配学习任务等。

要求学生用自己的语言描述问题,并尝试解释“平均分”的概念。

2. 动手实践:进行平均分实际操作练习。

学生自行选择一些物品,按照指定的数量将它们平均分成若干份,确保每份的数量相同。

完成后,要求学生展示自己的分配结果,并解释如何确保每份数量一致。

3. 应用练习:解决生活中的平均分配问题。

学生根据给出的生活场景,如家庭晚餐分食物、分配学习时间等,运用平均分的方法解决问题。

鼓励学生说明如何将平均分的概念应用到具体情境中,并解释分配过程。

4. 小组讨论:探讨平均分在不同情境下的应用。

学生分成小组,每组讨论如何使用平均分解决不同类型的问题,如公平分配任务、资源共享等。

每组选出一名代表,汇报讨论的成果,分享组内成员的思考过程和解决方案。

5. 游戏互动:开展平均分快速问答游戏。

教师提出平均分配的问题,学生快速给出答案,并说明平均分配的过程。

问题可以涉及不同难度的分配场景,学生需要迅速准确地回答,并阐述自己的思考逻辑。

四、课堂小结 师:通过本节课的实践活动,同学们应该已经能够深入理解‘平均分’的概念。现在,我想请几位同学分享一下,自己是如何通过动手操作来掌握平均分配方法的。

引导学生归纳操作过程中的发现,并对平均分的定义与步骤进行巩固与提升。

板书设计 本部分根据课堂内容自由设计板书

教学反思 学生在日常生活中已经接触过基本的分配概念,对等分有初步的认识。在处理物体或数量分配的过程中,学生能够理解“平均分”的基本要求。首先通过实际生活中的分配问题引导学生动手实践,探索平均分的具体步骤,接着让学生在实践活动中熟练掌握平均分配的方法。完成本节课的教学后,大多数学生能够正确实现物体的平均分配,但在解决复杂分配问题时效率有待提升。学生在讨论中提出了不同的分配方案,表现出较好的逻辑思维能力。在口头描述分配过程时,学生能够逐渐表达出自己的思路,但偶尔存在条理不清晰的情况,需继续提高其描述的条理性。

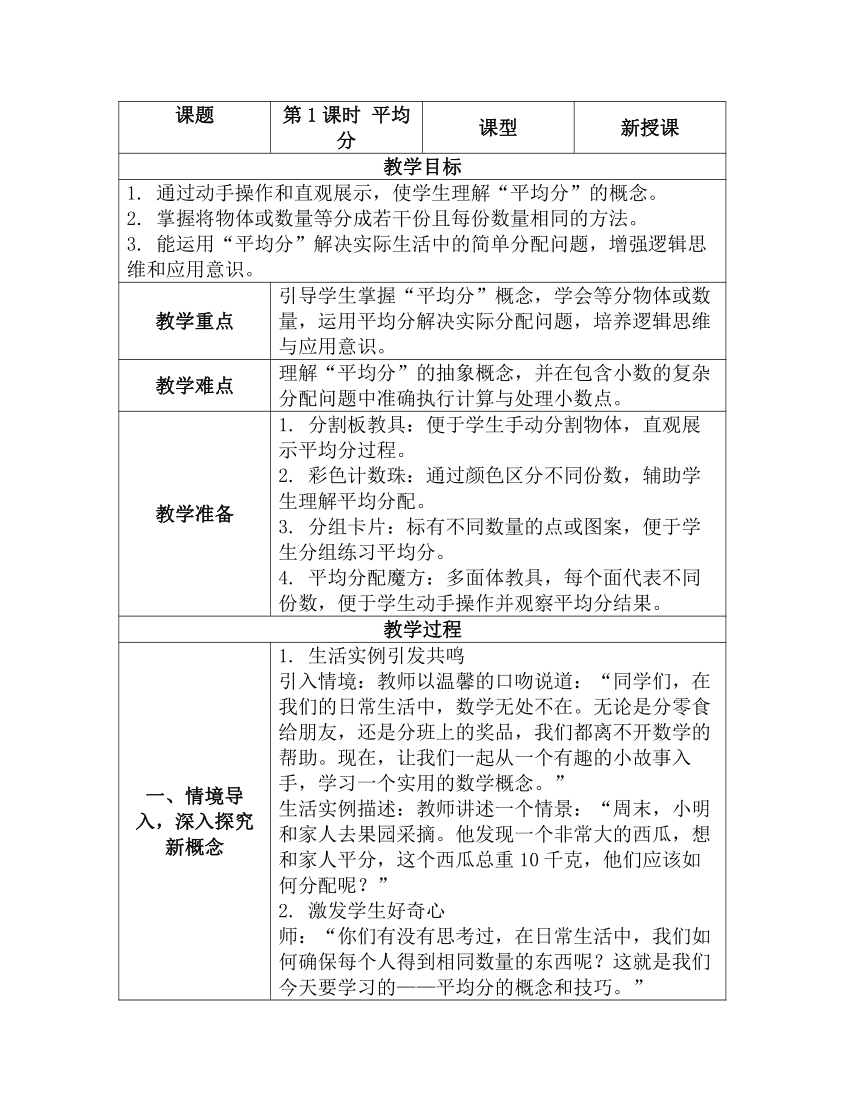

教学目标

1. 通过动手操作和直观展示,使学生理解“平均分”的概念。

2. 掌握将物体或数量等分成若干份且每份数量相同的方法。

3. 能运用“平均分”解决实际生活中的简单分配问题,增强逻辑思维和应用意识。

教学重点 引导学生掌握“平均分”概念,学会等分物体或数量,运用平均分解决实际分配问题,培养逻辑思维与应用意识。

教学难点 理解“平均分”的抽象概念,并在包含小数的复杂分配问题中准确执行计算与处理小数点。

教学准备 1. 分割板教具:便于学生手动分割物体,直观展示平均分过程。

2. 彩色计数珠:通过颜色区分不同份数,辅助学生理解平均分配。

3. 分组卡片:标有不同数量的点或图案,便于学生分组练习平均分。

4. 平均分配魔方:多面体教具,每个面代表不同份数,便于学生动手操作并观察平均分结果。

教学过程

一、情境导入,深入探究新概念 1. 生活实例引发共鸣

引入情境:教师以温馨的口吻说道:“同学们,在我们的日常生活中,数学无处不在。无论是分零食给朋友,还是分班上的奖品,我们都离不开数学的帮助。现在,让我们一起从一个有趣的小故事入手,学习一个实用的数学概念。”

生活实例描述:教师讲述一个情景:“周末,小明和家人去果园采摘。他发现一个非常大的西瓜,想和家人平分,这个西瓜总重10千克,他们应该如何分配呢?”

2. 激发学生好奇心

师:“你们有没有思考过,在日常生活中,我们如何确保每个人得到相同数量的东西呢?这就是我们今天要学习的——平均分的概念和技巧。”

二、互动体验,掌握换算关系 1. 引导学生理解平均分的概念

师:“同学们,我们今天要学习一个很重要的数学概念——平均分。什么是平均分呢?它就像是我们将一些物品或数量公平地分给每个人,每个人得到的部分数量是一样的。”

2. 探讨平均分的操作步骤

师:“那么,我们该如何进行平均分呢?这就需要我们仔细思考每一步。比如,我们有10个苹果要分给2个人,我们应该怎么分?”

操作互动:教师引导学生通过实际动手操作,如使用小物品、计数器等工具,来模拟平均分的步骤,帮助学生直观理解每份应该得到相同数量的物品。

3. 应用于实际问题,巩固理解

师:“现在,我们已经明白了平均分的原理,接下来让我们尝试解决一些生活中的实际问题。比如,如果我们有8个橘子要分给4个小朋友,每个小朋友应该得到几个橘子?”

互动讨论:鼓励学生独立思考或小组合作,提出解决问题的方法,并分享他们的计算过程。教师适时提供指导,确保学生能够正确应用平均分的方法。

三、巩固练习,内化方法 1. 引入概念:指导学生思考关于“平均分”的实际问题。

让学生思考生活中需要平均分配物品或资源的情境,如分水果、分配学习任务等。

要求学生用自己的语言描述问题,并尝试解释“平均分”的概念。

2. 动手实践:进行平均分实际操作练习。

学生自行选择一些物品,按照指定的数量将它们平均分成若干份,确保每份的数量相同。

完成后,要求学生展示自己的分配结果,并解释如何确保每份数量一致。

3. 应用练习:解决生活中的平均分配问题。

学生根据给出的生活场景,如家庭晚餐分食物、分配学习时间等,运用平均分的方法解决问题。

鼓励学生说明如何将平均分的概念应用到具体情境中,并解释分配过程。

4. 小组讨论:探讨平均分在不同情境下的应用。

学生分成小组,每组讨论如何使用平均分解决不同类型的问题,如公平分配任务、资源共享等。

每组选出一名代表,汇报讨论的成果,分享组内成员的思考过程和解决方案。

5. 游戏互动:开展平均分快速问答游戏。

教师提出平均分配的问题,学生快速给出答案,并说明平均分配的过程。

问题可以涉及不同难度的分配场景,学生需要迅速准确地回答,并阐述自己的思考逻辑。

四、课堂小结 师:通过本节课的实践活动,同学们应该已经能够深入理解‘平均分’的概念。现在,我想请几位同学分享一下,自己是如何通过动手操作来掌握平均分配方法的。

引导学生归纳操作过程中的发现,并对平均分的定义与步骤进行巩固与提升。

板书设计 本部分根据课堂内容自由设计板书

教学反思 学生在日常生活中已经接触过基本的分配概念,对等分有初步的认识。在处理物体或数量分配的过程中,学生能够理解“平均分”的基本要求。首先通过实际生活中的分配问题引导学生动手实践,探索平均分的具体步骤,接着让学生在实践活动中熟练掌握平均分配的方法。完成本节课的教学后,大多数学生能够正确实现物体的平均分配,但在解决复杂分配问题时效率有待提升。学生在讨论中提出了不同的分配方案,表现出较好的逻辑思维能力。在口头描述分配过程时,学生能够逐渐表达出自己的思路,但偶尔存在条理不清晰的情况,需继续提高其描述的条理性。