初中历史八上第18课 从九一八事变到西安事变 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中历史八上第18课 从九一八事变到西安事变 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-01 20:10:56 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

每一年的9月18日晚

东北沈阳总要响起长长的警报声

在全国还有许多城市也在这一天拉响了警报

一、九一八事变

初中历史

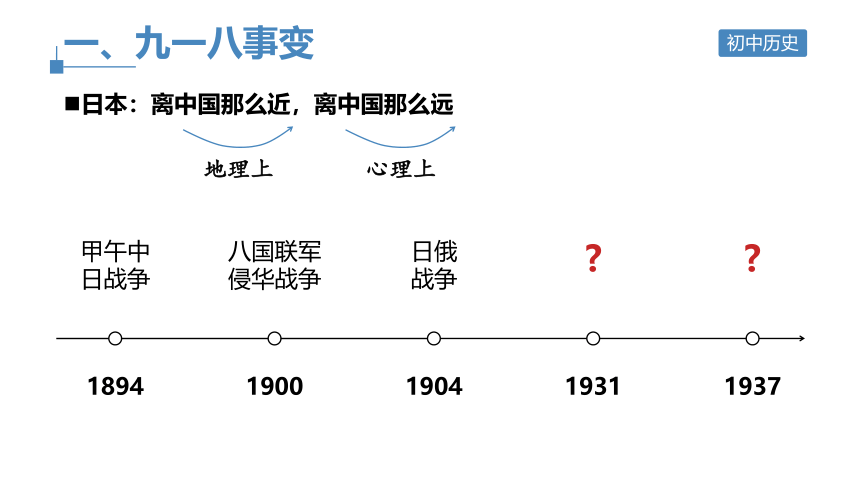

日本:离中国那么近,离中国那么远

甲午中

日战争

八国联军

侵华战争

日俄

战争

1894

1900

1904

1931

1937

地理上

心理上

一、九一八事变

初中历史

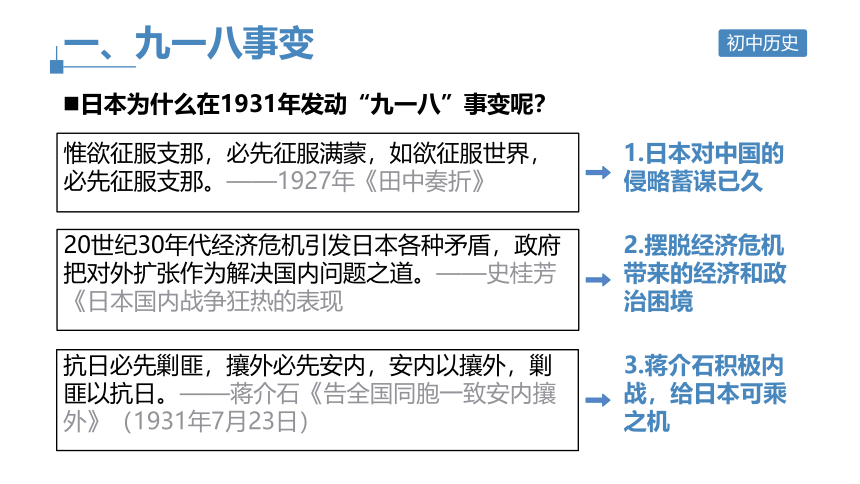

1.日本对中国的侵略蓄谋已久

2.摆脱经济危机带来的经济和政治困境

3.蒋介石积极内战,给日本可乘之机

日本为什么在1931年发动“九一八”事变呢?

惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那。——1927年《田中奏折》

20世纪30年代经济危机引发日本各种矛盾,政府把对外扩张作为解决国内问题之道。——史桂芳《日本国内战争狂热的表现

抗日必先剿匪,攘外必先安内,安内以攘外,剿匪以抗日。——蒋介石《告全国同胞一致安内攘外》(1931年7月23日)

一、九一八事变

初中历史

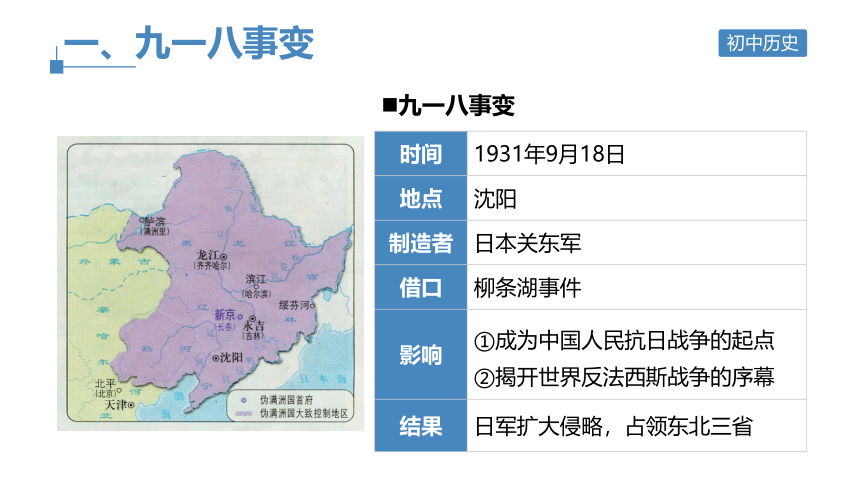

九一八事变

时间 1931年9月18日

地点 沈阳

制造者 日本关东军

借口 柳条湖事件

影响 成为中国人民抗日战争的起点

揭开世界反法西斯战争的序幕

结果 日军扩大侵略,占领东北三省

一、九一八事变

初中历史

为什么东三省不到四个多月全部沦陷?

已严格命令全国军队,对日避免冲突,对于国民亦一致告诫,务必维持严肃镇静之态度。——南京国民政府《告全国国民书》(1931年9月23日 )

攘外必先安内,统一方能御侮。未有国不统一而能取胜于外者。故今日之对外,无论用军事方式解决,或用外交方式解决,皆非先求国内统一,不能为功。——蒋介石《告全国同胞一致安外攘内电》

1931年8月16日,蒋介石密电张学良:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突,吾兄万勿一时之愤,置国家民族不顾。”——《文史资料选辑》

不抵抗政策

攘外必先安内

二、伪满洲国

初中历史

1932年春,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国

1.建立

企图把东北从中国分裂出去

2.目的

二、伪满洲国

初中历史

在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活

3.暴行

活埋中国人的万人坑

疯狂掠夺资源

七三一细菌战部队

推行奴化教育

三、局部抗战

初中历史

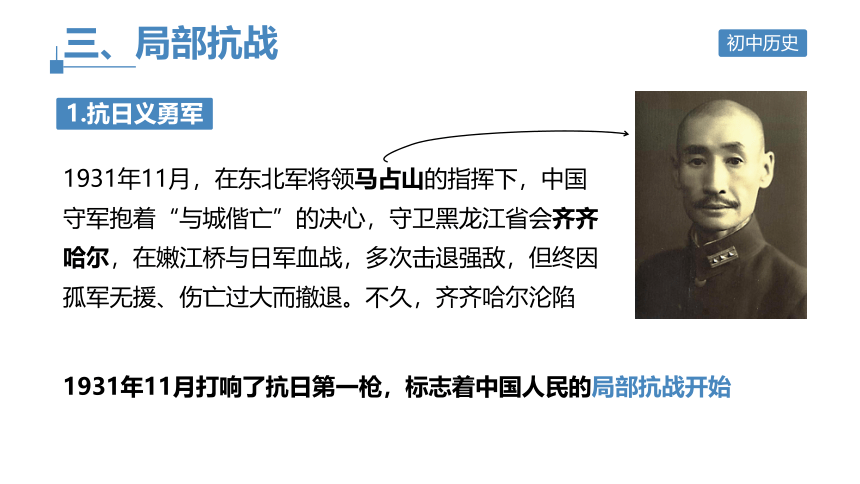

1931年11月,在东北军将领马占山的指挥下,中国守军抱着“与城偕亡”的决心,守卫黑龙江省会齐齐哈尔,在嫩江桥与日军血战,多次击退强敌,但终因孤军无援、伤亡过大而撤退。不久,齐齐哈尔沦陷

1931年11月打响了抗日第一枪,标志着中国人民的局部抗战开始

1.抗日义勇军

三、局部抗战

初中历史

1931年9月19日,中共满洲省委发表《为日本帝国主义武装占领满洲宣言》,号召东北人民奋起抵抗,赶走日本侵略者。1932年,先后选派杨靖宇、赵尚志、周保中、赵一曼、李兆麟、魏拯民等许多干部到东北开展各种形式的反日斗争

杨靖宇东北抗日游击队的主要创建者 ,孤身与日寇周旋。靠吃草根树皮与棉絮,战斗到最后一刻,年仅35岁

日本人打死杨靖宇之后为其拍照以验明正身

2.抗日游击战

三、局部抗战

初中历史

东北抗日联军对日作战次数10余万次,牵制76万日军,消灭侵略者18万,做出了不可磨灭的贡献

3.东北抗日联军

东北人民和未撤走的东北军

中国共产党派杨靖宇等人

抗日义勇军

抗日游击队

1936年,改编为共产党领导的东北抗日联军

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

1935年下半年,日本策动所谓“华北自治运动”妄图使华北五省脱离中国版图

国民政府对日采取不抵抗的妥协政策。中华民族面临亡国灭种的危险

1.华北危机

民族危机日益严重

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

2.一二 九运动

时间 1935年12月9日

地点 北平

口号 ①打倒日本帝国主义

②反对华北自治

③停止内战,一致对外

结果 遭到反动派的镇压

影响 ①揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋

②打击了国民政府对日的妥协政策

③促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来

说明中日民族矛盾已经成为中国社会的主要矛盾

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

归纳五四运动和一二 九运动的相同点

都是因中华民族园面临着民族危机而发起的

都是首先在北京爆发,迅速扩大到全国范围

都由爱国学生带头发起,学生发挥了先锋作用

五、西安事变

初中历史

阅读课本91页,结合相关视频,找出西安事变发生的背景

1.华北危急,中日民族矛盾上升为主要矛盾

2.1935年8月,中共中央发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

5.蒋介石坚持“攘外必先安内”的反动政策,亲赴西安逼迫张杨继续进攻红军,置民族大义于不顾

4.张学良、杨虎城接受了中国共产党停止内战,联共抗日的主张

3.1935年12月,中共召开瓦窑堡会议,提出建立抗日民族统一战线的方针

五、西安事变

初中历史

时间 1936年12月12日

地点 西安

目的 逼迫蒋介石停止内战,联共抗日

人物 张学良、杨虎城

性质 一次爱国性质的“兵谏”

经过 张、杨扣蒋,实行“兵谏”

通电全国,要求停止内战,联共抗日

西安事变

双十二事变

五、西安事变

初中历史

西安事变后各派别的态度如何?

西安事变的和平解决与国际环境有着密切的关系。英、美担心蒋介石被杀,亲日派掌权,损害他们的在华利益,主张蒋介石向张学良、杨虎城妥协,反对讨伐张学良、杨虎城,并一再声明愿意调解。苏联表示坚决支持中国抗日,希望和平解决事变。苏美英三大国都希望利用中国的力量牵制日本,维护自己的利益,都不愿中国陷于内战,都赞同和支持事变的和平解决。——刘博智《浅析西安事变的和平解决及其历史地位》

五、西安事变

初中历史

日本:我一定要挑拨中国人打内战。等到他们打到精疲力尽的时候,中国就是我的

英美:如果中国被日本占领了,我们在华的利益还能有保证吗?一定要使中国人和平解决西安事变

亲英美派宋美龄:我们这就准备赴西安与张、杨谈判,想办法争取放蒋

亲日派何应钦:伐张学良,置蒋介石于死地。蒋介石你也有今天,你放心吧,等你死了,委员长的宝座我替你坐

共产党:民族利益高于一切,此事件必须和平解决,武力解决只能引发更大的内乱,这不是给别人制造机会吗?

五、西安事变

初中历史

西安事变和平解决的意义

揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键

十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成

1927年国共矛盾成为主要矛盾

1931年中日矛盾成为主要矛盾

国共第一次合作破裂

西安事变

国共第二次合作初步形成

屠杀剿灭

攘外必先安内

共产党

武装反抗

建立抗日民族统一战线

国民党

中华民族的“千古功臣”

初中历史

1937年11月底由法国回到香港,准备参加抗日工作,随后被诱至南昌囚禁。在此以后的12年中杨虎城一直被监禁,先后被关押于湘、黔、川等地。1949年9月国民党兵败溃逃时,杨虎城被蒋介石下令杀害于重庆戴公祠,同时被害的还有杨虎城的二儿子,不满10岁的小女儿,杨虎城的副官阎继明、警卫员张醒民,杨虎城的秘书宋绮云夫妇及孩子宋振中(小萝卜头)

杨虎城

中华民族的“千古功臣”

初中历史

蒋背信弃义,软禁了张学良。1946年,共产党曾提出释放张学良,未获同意。后国民政府撤往台湾,蒋介石将张学良转至台湾继续软禁。1975年,蒋介石逝世。1990年起张学良逐渐得以恢复人身自由。1995年离台,侨居美国夏威夷。2001年10月14日下午2时50分,在美国夏威夷首府檀香山,享寿101岁,成为世界上最长寿的将军

张学良

典例分析

初中历史

1.一曲悲怆的《松花江上》曾被传唱于大江南北,唱出了东北人民流离失所、家破人亡的悲痛之情。它所反映的东北人民的苦难历史始于( )

A.九一八事变 B.鸦片战争

C.四一二政变 D.华北危机

解析:根据题干中的关键信息“东北人民”并结合所学知识知,1931年9月18日,日本发动了九一八事变,此后短短4个多月,100 多万平方千米的锦绣河山,全部沦于敌手,在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活,故A项符合题意

A

典例分析

初中历史

2.“平津告急!华北告急!中华民族告急!”北平学生悲愤地呼喊:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”12月9日,他们率先涌上街头发动了( )

解析:本题考查学生的分析理解能力。根据题干中的关键信息“平津告急!华北告急!中华民族告急”“北平学生”“12月9日”并结合所学知识可知,面对中华民族危机的加剧,1935年12月9日,北平学生发起了爱国示威游行,也就是一二·九运动,故选D项

A.公车上书 B.九一八事变

C.五四运动 D.一二·九运动

D

典例分析

初中历史

3.1936年12月《桂林日报》登载李济深致国民政府电文:陕变事起,曾……通电主张……一致对外……况汉卿通电各项主张,多为国人所同情者,屡陈不纳,迫以兵谏,绝不宜以叛逆目之。”材料中的“陕变”是指( )

A.九一八事变 B.辛亥革命

C.西安事变 D.南昌起义

C

每一年的9月18日晚

东北沈阳总要响起长长的警报声

在全国还有许多城市也在这一天拉响了警报

一、九一八事变

初中历史

日本:离中国那么近,离中国那么远

甲午中

日战争

八国联军

侵华战争

日俄

战争

1894

1900

1904

1931

1937

地理上

心理上

一、九一八事变

初中历史

1.日本对中国的侵略蓄谋已久

2.摆脱经济危机带来的经济和政治困境

3.蒋介石积极内战,给日本可乘之机

日本为什么在1931年发动“九一八”事变呢?

惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那。——1927年《田中奏折》

20世纪30年代经济危机引发日本各种矛盾,政府把对外扩张作为解决国内问题之道。——史桂芳《日本国内战争狂热的表现

抗日必先剿匪,攘外必先安内,安内以攘外,剿匪以抗日。——蒋介石《告全国同胞一致安内攘外》(1931年7月23日)

一、九一八事变

初中历史

九一八事变

时间 1931年9月18日

地点 沈阳

制造者 日本关东军

借口 柳条湖事件

影响 成为中国人民抗日战争的起点

揭开世界反法西斯战争的序幕

结果 日军扩大侵略,占领东北三省

一、九一八事变

初中历史

为什么东三省不到四个多月全部沦陷?

已严格命令全国军队,对日避免冲突,对于国民亦一致告诫,务必维持严肃镇静之态度。——南京国民政府《告全国国民书》(1931年9月23日 )

攘外必先安内,统一方能御侮。未有国不统一而能取胜于外者。故今日之对外,无论用军事方式解决,或用外交方式解决,皆非先求国内统一,不能为功。——蒋介石《告全国同胞一致安外攘内电》

1931年8月16日,蒋介石密电张学良:“无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突,吾兄万勿一时之愤,置国家民族不顾。”——《文史资料选辑》

不抵抗政策

攘外必先安内

二、伪满洲国

初中历史

1932年春,日本扶植早已退位的清朝末代皇帝溥仪,在长春建立伪满洲国

1.建立

企图把东北从中国分裂出去

2.目的

二、伪满洲国

初中历史

在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活

3.暴行

活埋中国人的万人坑

疯狂掠夺资源

七三一细菌战部队

推行奴化教育

三、局部抗战

初中历史

1931年11月,在东北军将领马占山的指挥下,中国守军抱着“与城偕亡”的决心,守卫黑龙江省会齐齐哈尔,在嫩江桥与日军血战,多次击退强敌,但终因孤军无援、伤亡过大而撤退。不久,齐齐哈尔沦陷

1931年11月打响了抗日第一枪,标志着中国人民的局部抗战开始

1.抗日义勇军

三、局部抗战

初中历史

1931年9月19日,中共满洲省委发表《为日本帝国主义武装占领满洲宣言》,号召东北人民奋起抵抗,赶走日本侵略者。1932年,先后选派杨靖宇、赵尚志、周保中、赵一曼、李兆麟、魏拯民等许多干部到东北开展各种形式的反日斗争

杨靖宇东北抗日游击队的主要创建者 ,孤身与日寇周旋。靠吃草根树皮与棉絮,战斗到最后一刻,年仅35岁

日本人打死杨靖宇之后为其拍照以验明正身

2.抗日游击战

三、局部抗战

初中历史

东北抗日联军对日作战次数10余万次,牵制76万日军,消灭侵略者18万,做出了不可磨灭的贡献

3.东北抗日联军

东北人民和未撤走的东北军

中国共产党派杨靖宇等人

抗日义勇军

抗日游击队

1936年,改编为共产党领导的东北抗日联军

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

1935年下半年,日本策动所谓“华北自治运动”妄图使华北五省脱离中国版图

国民政府对日采取不抵抗的妥协政策。中华民族面临亡国灭种的危险

1.华北危机

民族危机日益严重

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

2.一二 九运动

时间 1935年12月9日

地点 北平

口号 ①打倒日本帝国主义

②反对华北自治

③停止内战,一致对外

结果 遭到反动派的镇压

影响 ①揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋

②打击了国民政府对日的妥协政策

③促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来

说明中日民族矛盾已经成为中国社会的主要矛盾

四、华北危机与一二 九运动

初中历史

归纳五四运动和一二 九运动的相同点

都是因中华民族园面临着民族危机而发起的

都是首先在北京爆发,迅速扩大到全国范围

都由爱国学生带头发起,学生发挥了先锋作用

五、西安事变

初中历史

阅读课本91页,结合相关视频,找出西安事变发生的背景

1.华北危急,中日民族矛盾上升为主要矛盾

2.1935年8月,中共中央发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

5.蒋介石坚持“攘外必先安内”的反动政策,亲赴西安逼迫张杨继续进攻红军,置民族大义于不顾

4.张学良、杨虎城接受了中国共产党停止内战,联共抗日的主张

3.1935年12月,中共召开瓦窑堡会议,提出建立抗日民族统一战线的方针

五、西安事变

初中历史

时间 1936年12月12日

地点 西安

目的 逼迫蒋介石停止内战,联共抗日

人物 张学良、杨虎城

性质 一次爱国性质的“兵谏”

经过 张、杨扣蒋,实行“兵谏”

通电全国,要求停止内战,联共抗日

西安事变

双十二事变

五、西安事变

初中历史

西安事变后各派别的态度如何?

西安事变的和平解决与国际环境有着密切的关系。英、美担心蒋介石被杀,亲日派掌权,损害他们的在华利益,主张蒋介石向张学良、杨虎城妥协,反对讨伐张学良、杨虎城,并一再声明愿意调解。苏联表示坚决支持中国抗日,希望和平解决事变。苏美英三大国都希望利用中国的力量牵制日本,维护自己的利益,都不愿中国陷于内战,都赞同和支持事变的和平解决。——刘博智《浅析西安事变的和平解决及其历史地位》

五、西安事变

初中历史

日本:我一定要挑拨中国人打内战。等到他们打到精疲力尽的时候,中国就是我的

英美:如果中国被日本占领了,我们在华的利益还能有保证吗?一定要使中国人和平解决西安事变

亲英美派宋美龄:我们这就准备赴西安与张、杨谈判,想办法争取放蒋

亲日派何应钦:伐张学良,置蒋介石于死地。蒋介石你也有今天,你放心吧,等你死了,委员长的宝座我替你坐

共产党:民族利益高于一切,此事件必须和平解决,武力解决只能引发更大的内乱,这不是给别人制造机会吗?

五、西安事变

初中历史

西安事变和平解决的意义

揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键

十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成

1927年国共矛盾成为主要矛盾

1931年中日矛盾成为主要矛盾

国共第一次合作破裂

西安事变

国共第二次合作初步形成

屠杀剿灭

攘外必先安内

共产党

武装反抗

建立抗日民族统一战线

国民党

中华民族的“千古功臣”

初中历史

1937年11月底由法国回到香港,准备参加抗日工作,随后被诱至南昌囚禁。在此以后的12年中杨虎城一直被监禁,先后被关押于湘、黔、川等地。1949年9月国民党兵败溃逃时,杨虎城被蒋介石下令杀害于重庆戴公祠,同时被害的还有杨虎城的二儿子,不满10岁的小女儿,杨虎城的副官阎继明、警卫员张醒民,杨虎城的秘书宋绮云夫妇及孩子宋振中(小萝卜头)

杨虎城

中华民族的“千古功臣”

初中历史

蒋背信弃义,软禁了张学良。1946年,共产党曾提出释放张学良,未获同意。后国民政府撤往台湾,蒋介石将张学良转至台湾继续软禁。1975年,蒋介石逝世。1990年起张学良逐渐得以恢复人身自由。1995年离台,侨居美国夏威夷。2001年10月14日下午2时50分,在美国夏威夷首府檀香山,享寿101岁,成为世界上最长寿的将军

张学良

典例分析

初中历史

1.一曲悲怆的《松花江上》曾被传唱于大江南北,唱出了东北人民流离失所、家破人亡的悲痛之情。它所反映的东北人民的苦难历史始于( )

A.九一八事变 B.鸦片战争

C.四一二政变 D.华北危机

解析:根据题干中的关键信息“东北人民”并结合所学知识知,1931年9月18日,日本发动了九一八事变,此后短短4个多月,100 多万平方千米的锦绣河山,全部沦于敌手,在日军的铁蹄下,东北3000万同胞过着屈辱的亡国奴生活,故A项符合题意

A

典例分析

初中历史

2.“平津告急!华北告急!中华民族告急!”北平学生悲愤地呼喊:“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”12月9日,他们率先涌上街头发动了( )

解析:本题考查学生的分析理解能力。根据题干中的关键信息“平津告急!华北告急!中华民族告急”“北平学生”“12月9日”并结合所学知识可知,面对中华民族危机的加剧,1935年12月9日,北平学生发起了爱国示威游行,也就是一二·九运动,故选D项

A.公车上书 B.九一八事变

C.五四运动 D.一二·九运动

D

典例分析

初中历史

3.1936年12月《桂林日报》登载李济深致国民政府电文:陕变事起,曾……通电主张……一致对外……况汉卿通电各项主张,多为国人所同情者,屡陈不纳,迫以兵谏,绝不宜以叛逆目之。”材料中的“陕变”是指( )

A.九一八事变 B.辛亥革命

C.西安事变 D.南昌起义

C

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹