【20-24年高考真题分类汇编】专题九 遗传的分子基础考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程 考点2、DNA的结构和复制(含解析)

文档属性

| 名称 | 【20-24年高考真题分类汇编】专题九 遗传的分子基础考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程 考点2、DNA的结构和复制(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 219.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-03 00:30:52 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 生物学科

专题九 遗传的分子基础

考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程

一、单选题

1.(2024·甘肃·高考真题)科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成。关于证明蛋白质和核酸哪一种是遗传物质的系列实验,下列叙述正确的是( )

A.肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌株的DNA分子在小鼠体内可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性

B.肺炎链球菌体外转化实验中,利用自变量控制的“加法原理”,将“S型菌DNA+DNA酶”加入R型活菌的培养基中,结果证明DNA是转化因子

C.噬菌体侵染实验中,用放射性同位素分别标记了噬菌体的蛋白质外壳和DNA,发现其DNA进入宿主细胞后,利用自身原料和酶完成自我复制

D.烟草花叶病毒实验中,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现自变量RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状

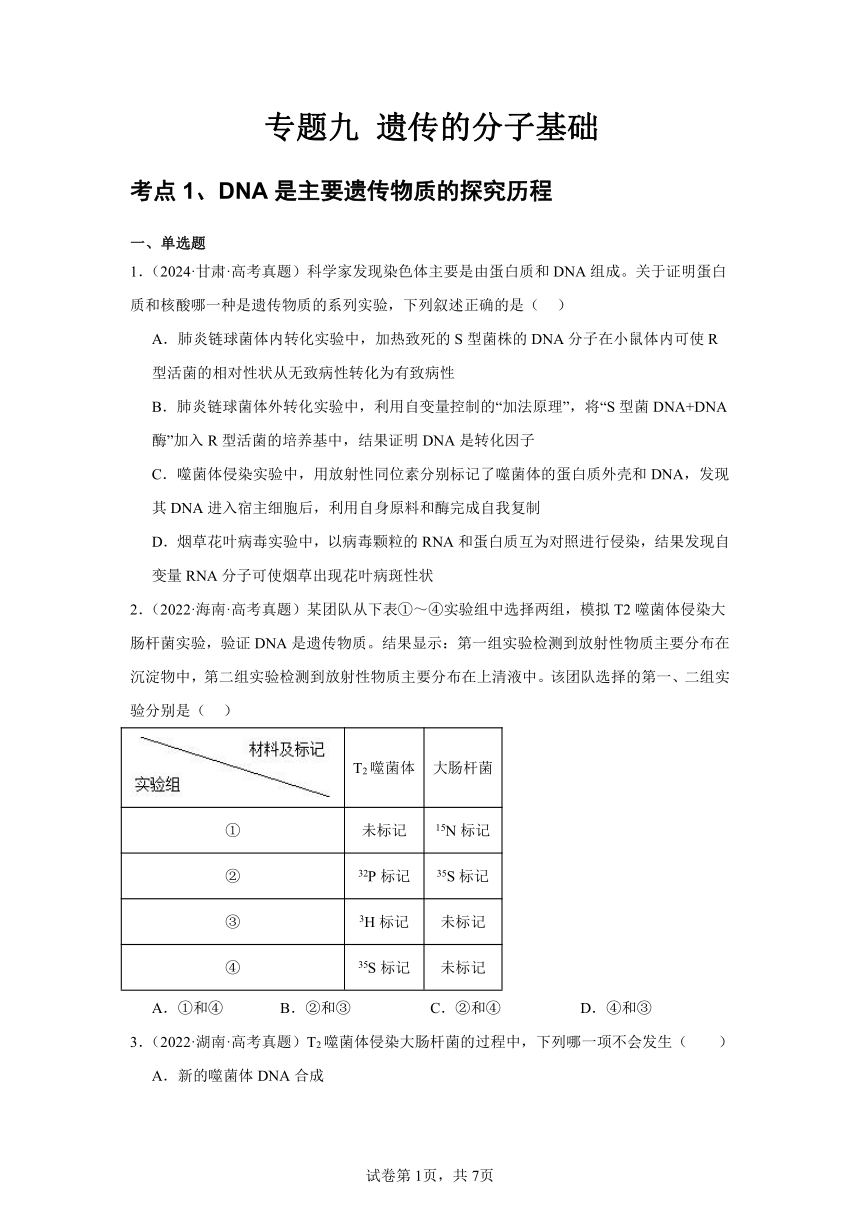

2.(2022·海南·高考真题)某团队从下表①~④实验组中选择两组,模拟T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,验证DNA是遗传物质。结果显示:第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择的第一、二组实验分别是( )

T2噬菌体 大肠杆菌

① 未标记 15N标记

② 32P标记 35S标记

③ 3H标记 未标记

④ 35S标记 未标记

A.①和④ B.②和③ C.②和④ D.④和③

3.(2022·湖南·高考真题)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生( )

A.新的噬菌体DNA合成

B.新的噬菌体蛋白质外壳合成

C.噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA

D.合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合

4.(2021·全国·高考真题)在格里菲思所做的肺炎双球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

5.(2021·浙江·高考真题)下列关于遗传学发展史上4个经典实验的叙述,正确的是( )

A.孟德尔的单因子杂交实验证明了遗传因子位于染色体上

B.摩尔根的果蝇伴性遗传实验证明了基因自由组合定律

C.T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质

D.肺炎双球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎双球菌的遗传物质

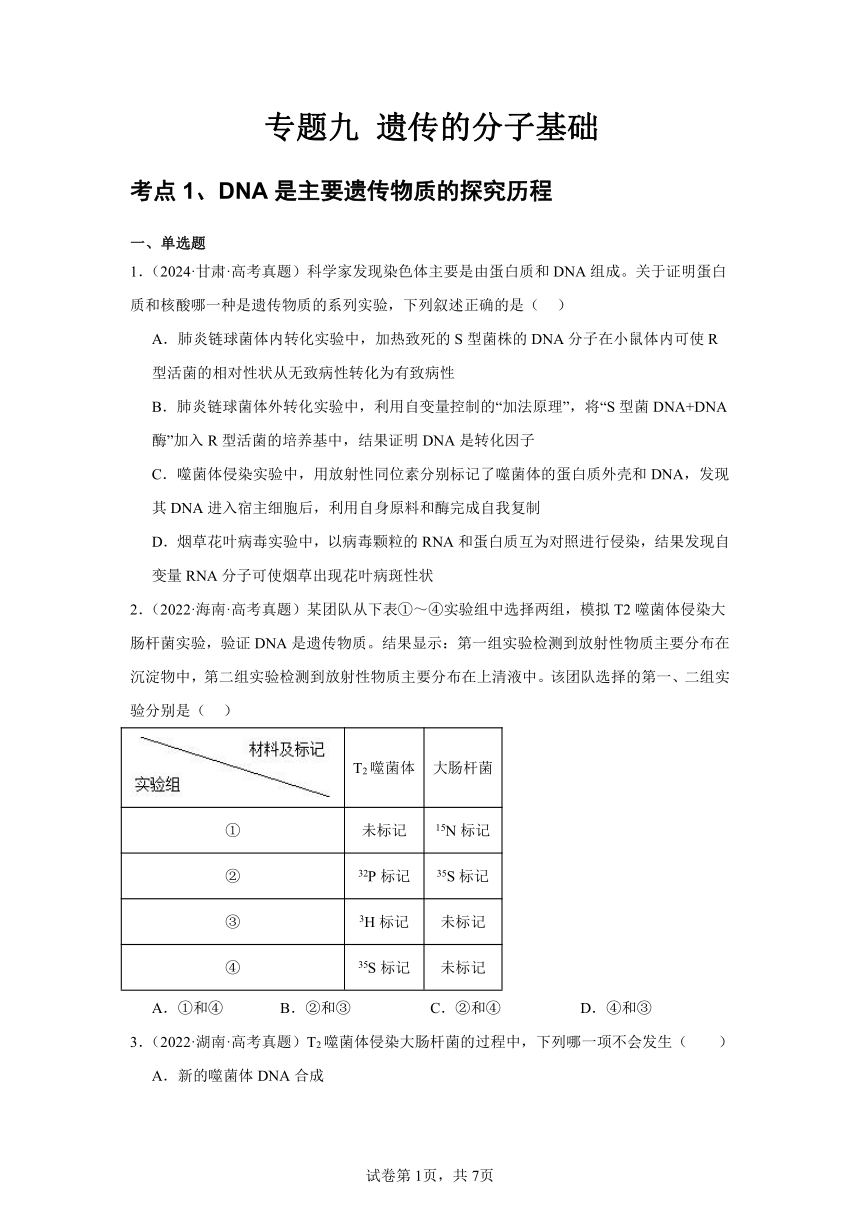

6.(2020·浙江·高考真题)某研究小组用放射性同位素、分别标记噬菌体,然后将大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中培养,如图所示。一段时间后,分别进行搅拌、离心,并检测沉淀物和悬浮液中的放射性。下列分析错误的是

A.甲组的悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,但不产生含的子代噬菌体

B.甲组被感染的细菌内含有标记的噬菌体DNA,也可产生不含的子代噬菌体

C.乙组的悬浮液含极少量标记的噬菌体蛋白质,也可产生含的子代噬菌体

D.乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体

考点2、DNA的结构和复制

一、单选题

1.(2022·重庆·高考真题)下列发现中,以DNA双螺旋结构模型为理论基础的是( )

A.遗传因子控制性状 B.基因在染色体上

C.DNA是遗传物质 D.DNA半保留复制

2.(2021·北京·高考真题)酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是( )

A.DNA复制后A约占32% B.DNA中C约占18%

C.DNA中(A+G)/(T+C)=1 D.RNA中U约占32%

3.(2021·广东·高考真题)DNA双螺旋结构模型的提出是二十世纪自然科学的伟大成就之一。下列研究成果中,为该模型构建提供主要依据的是( )

①赫尔希和蔡斯证明DNA是遗传物质的实验

②富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱

③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等

④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

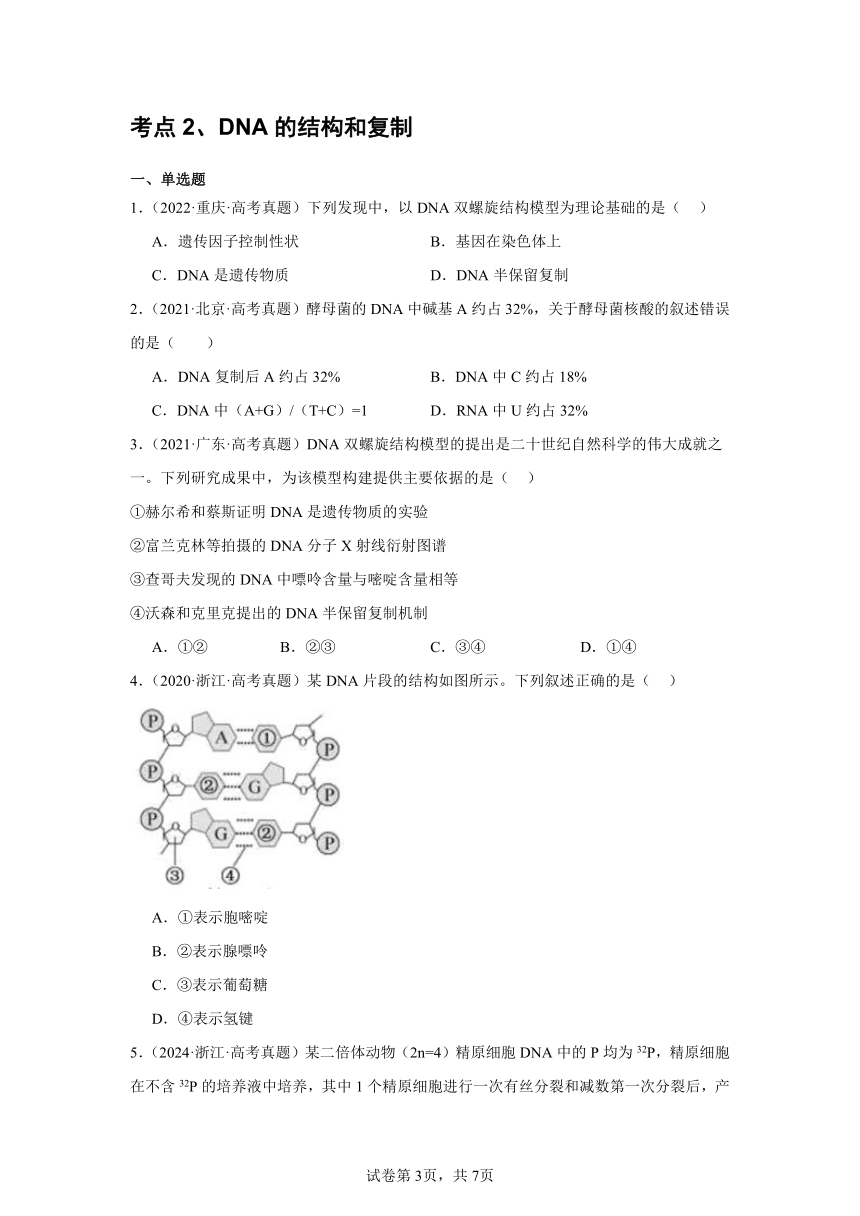

4.(2020·浙江·高考真题)某DNA片段的结构如图所示。下列叙述正确的是( )

A.①表示胞嘧啶

B.②表示腺嘌呤

C.③表示葡萄糖

D.④表示氢键

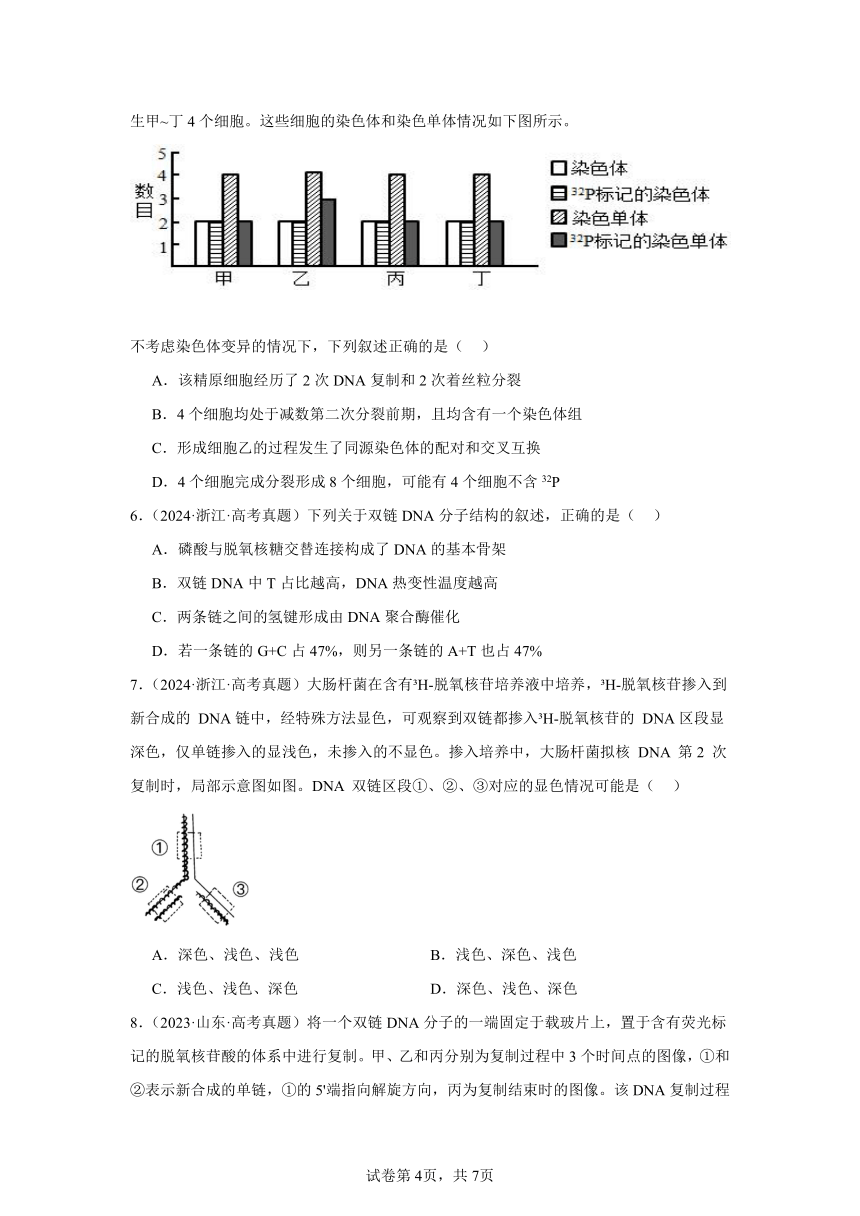

5.(2024·浙江·高考真题)某二倍体动物(2n=4)精原细胞DNA中的P均为32P,精原细胞在不含32P的培养液中培养,其中1个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后,产生甲~丁4个细胞。这些细胞的染色体和染色单体情况如下图所示。

不考虑染色体变异的情况下,下列叙述正确的是( )

A.该精原细胞经历了2次DNA复制和2次着丝粒分裂

B.4个细胞均处于减数第二次分裂前期,且均含有一个染色体组

C.形成细胞乙的过程发生了同源染色体的配对和交叉互换

D.4个细胞完成分裂形成8个细胞,可能有4个细胞不含32P

6.(2024·浙江·高考真题)下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.磷酸与脱氧核糖交替连接构成了DNA的基本骨架

B.双链DNA中T占比越高,DNA热变性温度越高

C.两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化

D.若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47%

7.(2024·浙江·高考真题)大肠杆菌在含有 H-脱氧核苷培养液中培养, H-脱氧核苷掺入到新合成的 DNA链中,经特殊方法显色,可观察到双链都掺入 H-脱氧核苷的 DNA区段显深色,仅单链掺入的显浅色,未掺入的不显色。掺入培养中,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,局部示意图如图。DNA 双链区段①、②、③对应的显色情况可能是( )

A.深色、浅色、浅色 B.浅色、深色、浅色

C.浅色、浅色、深色 D.深色、浅色、深色

8.(2023·山东·高考真题)将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5'端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是( )

A.据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象

B.甲时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等

C.丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等

D.②延伸方向为5'端至3'端,其模板链3'端指向解旋方向

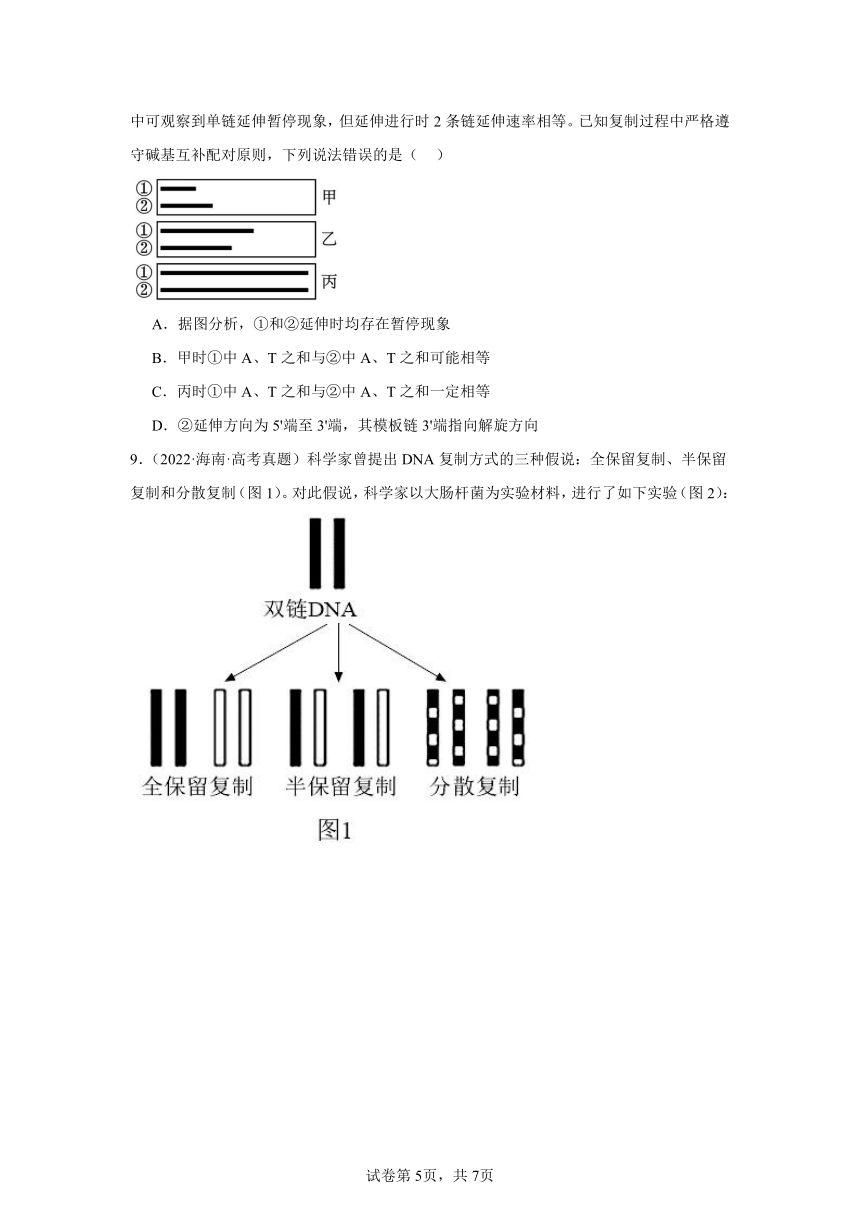

9.(2022·海南·高考真题)科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(图1)。对此假说,科学家以大肠杆菌为实验材料,进行了如下实验(图2):

下列有关叙述正确的是( )

A.第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,说明DNA复制方式一定是半保留复制

B.第二代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带和1条轻带,说明DNA复制方式一定是全保留复制

C.结合第一代和第二代细菌DNA的离心结果,说明DNA复制方式一定是分散复制

D.若DNA复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,细菌DNA离心后试管中会出现1条中带和1条轻带

10.(2021·辽宁·高考真题)下列有关细胞内的DNA及其复制过程的叙述,正确的是( )

A.子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到3′端

B.子链的合成过程不需要引物参与

C.DNA每条链的5′端是羟基末端

D.DNA聚合酶的作用是打开DNA双链

11.(2021·山东·高考真题)利用农杆菌转化法,将含有基因修饰系统的 T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,在该修饰系统的作用下,一个 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,脱氨基过程在细胞 M 中只发生一次。将细胞 M 培育成植株 N。下列说法错误的是( )

A.N 的每一个细胞中都含有 T-DNA

B.N 自交,子一代中含 T-DNA 的植株占 3/4

C.M 经 n(n≥1)次有丝分裂后,脱氨基位点为 A-U 的细胞占 1/2n

D.M 经 3 次有丝分裂后,含T-DNA 且脱氨基位点为 A-T 的细胞占 1/2

12.(2021·浙江·高考真题)在 DNA 复制时,5-溴尿嘧啶脱氧核苷(BrdU)可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子链。用 Giemsa 染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有 BrdU 的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有 BrdU 的染色单体呈深蓝色。现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用 Giemsa 染料染色后,观察分生区细胞分裂中期染色体的着色情况。下列推测错误的是( )

A.第一个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色

B.第二个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色都不同

C.第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体均为1/4

D.根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后,还能观察到深蓝色的染色单体

13.(2021·浙江·高考真题)含有100个碱基对的—个DNA分子片段,其中一条链的A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,如果连续复制2 次,则需游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为( )

A.240个 B.180个 C.114个 D.90个

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程

1.D

【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。

【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验未单独研究每种物质的作用,在艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,S型菌株的DNA分子可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性,A错误;

B、在肺炎链球菌的体外转化实验中,利用自变量控制中的“减法原理”设置对照实验,通过观察只有某种物质存在或只有某种物质不存在时,R型菌的转化情况,最终证明了DNA是遗传物质,例如“S型菌DNA+DNA酶”组除去了DNA,B错误;

C、噬菌体为DNA病毒,其DNA进入宿主细胞后,利用宿主细胞的原料和酶完成自我复制,C错误;

D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状,而蛋白质不能使烟草出现花叶病斑性状,D正确。

故选D。

2.C

【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。

【详解】噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌,蛋白质外壳没有进入,为了区分DNA和蛋白质,可用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,根据第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,说明亲代噬菌体的DNA被32P标记,根据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中,说明第二组噬菌体的蛋白质被35S标记,即C正确,ABD错误。

故选C。

3.C

【分析】T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它的头部和尾部的外壳都是蛋白质构成的,头部含有DNA。T2噬菌体侵染大肠杆菌后,在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。

【详解】A、T2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确;

B、T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确;

C、噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误;

D、T2噬菌体的DNA进入细菌,以噬菌体的DNA为模板,利用大肠杆菌提供的原料合成噬菌体的DNA,然后通过转录,合成mRNA与核糖体结合,通过翻译合成噬菌体的蛋白质外壳,因此侵染过程中会发生合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,D正确。

故选C。

4.D

【分析】肺炎双球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,没有证明转化因子是什么物质,而艾弗里体外转化实验,将各种物质分开,单独研究它们在遗传中的作用,并用到了生物实验中的减法原理,最终证明DNA是遗传物质。

【详解】A、与R型菌相比,S型菌具有荚膜多糖,S型菌有毒,故可推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;

B、S型菌的DNA进入R型菌细胞后使R型菌具有了S型菌的性状,可知S型菌的DNA进入R型菌细胞后指导蛋白质的合成,B正确;

C、加热杀死的S型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的S型菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型菌的DNA可以使R型菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,C正确;

D、将S型菌的DNA经DNA酶处理后,DNA被水解为小分子物质,故与R型菌混合,不能得到S型菌,D错误。

故选D。

5.D

【分析】1、肺炎双球菌转化实验包括活体细菌转化实验和离体细菌转化实验,其中活体细菌转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;离体细菌转化实验证明DNA是遗传物质。

2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:标记噬菌体→标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。

3、萨顿提出基因在染色体上的假说,摩尔根通过果蝇伴性遗传实验证明了基因位于染色体上。

【详解】A、孟德尔的单因子杂交实验没有证明遗传因子位于染色体上,当时人们还没有认识染色体,A错误;

B、摩尔根的果蝇伴性遗传实验只研究了一对等位基因,不能证明基因自由组合定律,B错误;

C、T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,C错误;

D、肺炎双球菌离体转化实验证明了DNA是转化因子,即DNA是肺炎双球菌的遗传物质,D正确。

故选D。

【点睛】本题考查人体对遗传物质的探究历程,要求考生了解人类对遗传物质的探究历程,识记不同科学家采用的实验方法及得出的实验结论,能结合所学的知识准确判断各选项。

6.C

【分析】1、噬菌体侵染细菌实验过程:培养大肠杆菌,用、分别标记大肠杆菌→用、标记的大肠杆菌培养噬菌体→用、标记的噬菌体侵染普通大肠杆菌→搅拌、离心→检测悬浮液和沉淀物中的放射性。

2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入核酸→合成→组装→释放。

【详解】A、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,说明这一部分DNA没有和蛋白质外壳组装在一起,不会产生含的子代噬菌体,A正确;

B、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,在侵染过程中,DNA进入大肠杆菌体内,由于噬菌体繁殖所需原料来自未被标记的大肠杆菌,且DNA复制为半保留复制,所以可产生含的子代噬菌体和不含的子代噬菌体,B正确;

C、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,所以乙组的悬浮液含较多标记的噬菌体蛋白质,不会产生含的子代噬菌体,C错误;

D、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体,D正确。

故选C。

考点2、DNA的结构和复制

1.D

【分析】1、DNA分子复制的特点:半保留复制;边解旋边复制。

2、DNA分子复制的场所:细胞核、线粒体和叶绿体。

3、DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。

4、DNA分子复制的时间:有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。

【详解】A、孟德尔利用假说—演绎法提出了生物的性状是由遗传因子控制的,总结出了分离定律,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,A不符合题意;

B、萨顿根据基因与染色体的平行关系,运用类比推理法得出基因位于染色体上的推论,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,B不符合题意;

C、艾弗里、赫尔希和蔡斯等科学家,设法将DNA和蛋白质分开,单独、直接地研究它们的作用,证明了DNA是遗传物质,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,C不符合题意;

D、沃森和克里克成功构建DNA双螺旋结构模型,并进一步提出了DNA半保留复制的假说, DNA半保留复制,以DNA双螺旋结构模型为理论基础,D符合题意。

故选D。

2.D

【分析】酵母菌为真核生物,细胞中含有DNA和RNA两种核酸;其中DNA分子为双链结构,A=T,G=C,RNA分子为单链结构。据此分析作答。

【详解】A、DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确;

B、酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-2×32%)/2=18%,B正确;

C、DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确;

D、由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。

故选D。

3.B

【分析】威尔金斯和富兰克林提供了DNA衍射图谱;查哥夫提出碱基A的量总是等于T的量,C的量总是等于G的量;沃森和克里克在以上基础上提出了DNA分子的双螺旋结构模型。

【详解】①赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明了DNA是遗传物质,与构建DNA双螺旋结构模型无关,①错误;

②沃森和克里克根据富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱,推算出DNA分子呈螺旋结构,②正确;

③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等,沃森和克里克据此推出碱基的配对方式,③正确;

④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制,是在DNA双螺旋结构模型之后提出的,④错误。

故选B。

4.D

【分析】题图是DNA的结构图,DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,含有A、T、C、G四种碱基;DNA由两条长链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构,每条链上的一个核苷酸以脱氧核糖与另一个核苷酸上的磷酸基团结合,形成主链的基本骨架,并排列在主链外侧,碱基位于主链内侧;DNA一条链上的核苷酸碱基与另一条链上的核苷酸碱基按碱基互补配对原则进行配对,由氢键连接。

【详解】A、分析图示可知,A(腺嘌呤)与①配对,根据碱基互补配对原则,则①为T(胸腺嘧啶),A错误;

B、②与G(鸟嘌呤)配对,则②为C(胞嘧啶),B错误;

C、DNA分子中所含的糖③为脱氧核糖,C错误;

D、DNA两条链中配对的碱基通过④氢键相连,D正确。

故选D。

5.C

【分析】DNA中的P均为32P的精原细胞在不含32P的培养液中培养,进行一次有丝分裂后,产生的每个细胞的每条DNA都有一条链含有32P,继续在不含32P的培养液中培养进行减数分裂,完成复制后,8条染色单体中有4条含有32P,减数第一次分裂完成后,理论上,每个细胞中有2条染色体,四条染色单体,其中有2条单体含有32P。

【详解】A、图中的细胞是一个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后产生的,据图所示,这些细胞含有染色单体,说明着丝粒没有分裂,因此该精原细胞2次DNA复制,1次着丝粒分裂,A错误;

B、题干叙述明确表示减数第一次分裂已经完成,因此只可能处于减数第二次分裂前期或中期,且均含有一个染色体组,B错误;

C、精原细胞进行一次有丝分裂后,产生的子细胞每个DNA上有一条链含有32P,减数分裂完成复制后,每条染色体上有1个单体含有32P,另一个单体不含32P,减数第一次分裂结束,每个细胞中应该含有2条染色体,四个染色单体,其中有两个单体含有放射性,但乙细胞含有3个染色单体含有放射性,原因是形成乙的过程中发生了同源染色体的配对和交叉互换,C正确;

D、甲、丙、丁完成减数第二次分裂至少产生3个含32P的细胞,乙细胞有3个单体含有32P,完成减数第二次分裂产生的2个细胞都含有32P,因此4个细胞完成分裂形成8个细胞,至多有3个细胞不含32P,D错误。

故选C。

6.A

【分析】DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G)

【详解】A、DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,A正确;

B、双链DNA中GC碱基对占比越高,DNA热变性温度越高,B错误;

C、DNA聚合酶催化形成的是磷酸二酯键,C错误;

D、互补的碱基在单链上所占的比例相等,若一条链的G+C占47%,则另一条链的G+C也占47%,A+T占1-47%=53%,D错误。

故选A。

7.B

【分析】DNA的复制方式为半保留复制,子代DNA分子其中的一条链来自亲代DNA ,另一条链是新合成的,这种方式称半保留复制。半保留复制的意义:遗传稳定性的分子机制。

【详解】大肠杆菌在含有 H-脱氧核苷培养液中培养,DNA的复制方式为半保留复制,大肠杆菌拟核 DNA 第1 次复制后产生的子代DNA的两条链一条被 H标记,另一条未被标记,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,以两条链中一条被 H标记,另一条未被标记的DNA分子为模板,结合题干显色情况,DNA 双链区段①为浅色,②中两条链均含有 H显深色,③中一条链含有 H一条链不含 H显浅色,ACD错误,B正确。

故选B。

8.D

【分析】1、DNA的双螺旋结构:

(1) DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。

(2) DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。

2、 DNA分子复制的特点:半保留复制;边解旋边复制,两条子链的合成方向是相反的。

【详解】A、据图分析,图甲时新合成的单链①比②短,图乙时①比②长,因此可以说明①和②延伸时均存在暂停现象,A正确;

B、①和②两条链中碱基是互补的,图甲时新合成的单链①比②短,但②中多出的部分可能不含有A、T,因此①中A、T之和与②中A、T之和可能相等,B正确;

C、①和②两条链中碱基是互补的,丙为复制结束时的图像,新合成的单链①与②等长,图丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等,C正确;

D、①和②两条单链由一个双链DNA分子复制而来,其中一条母链合成子链时①的5'端指向解旋方向,那么另一条母链合成子链时②延伸方向为5'端至3'端,其模板链5'端指向解旋方向,D错误;

故选D。

9.D

【分析】DNA的复制是半保留复制,即以亲代DNA分子的每条链为模板,合成相应的子链,子链与对应的母链形成新的DNA分子,这样一个DNA分子经复制形成两个子代DNA分子,且每个子代DNA分子都含有一条母链。将DNA被15N标记的大肠杆菌移到14N培养基中培养,因合成DNA的原料中含14N,所以新合成的DNA链均含14N。根据半保留复制的特点,第一代的DNA分子应一条链含15N,一条链含14N。

【详解】ABC、第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,则可以排除全保留复制,但不能肯定是半保留复制或分散复制,继续做子代ⅡDNA密度鉴定,若子代Ⅱ可以分出一条中密度带和一条轻密度带,则可以排除分散复制,同时肯定是半保留复制,ABC错误;

D、若DNA复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,形成的子代DNA只有两条链均为14N,或一条链含有14N一条链含有15N两种类型,因此细菌DNA离心后试管中只会出现1条中带和1条轻带,D正确。

故选D。

10.A

【分析】DNA复制需要的基本条件:

(1)模板:解旋后的两条DNA单链;

(2)原料:四种脱氧核苷酸;

(3)能量:ATP;

(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶等。

【详解】A、子链延伸时5′→3′合成,故游离的脱氧核苷酸添加到3′端,A正确;

B、子链的合成过程需要引物参与,B错误;

C、DNA每条链的5′端是磷酸基团末端,3′端是羟基末端,C错误;

D、解旋酶的作用是打开DNA双链,D错误。

故选A。

【点睛】

11.D

【分析】根据题干信息“含有基因修饰系统的 T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,在该修饰系统的作用下,一个 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,脱氨基过程在细胞 M 中只发生一次”,所以M细胞含有T-DNA,且该细胞的脱氨基位点由C-G对变为U-G对,DNA的复制方式是半保留复制,原料为脱氧核苷酸(A、T、C、G)。

【详解】A、N是由M细胞形成的,在形成过程中没有DNA的丢失,由于T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,所以M细胞含有T-DNA,因此N的每一个细胞中都含有 T-DNA,A正确;

B、N植株的一条染色体中含有T-DNA,可以记为+,因此N植株关于是否含有T-DNA的基因型记为+-,如果自交,则子代中相关的基因型为++∶+-∶--=1∶2∶1,有 3/4的植株含 T-DNA ,B正确;

C、M中只有1个DNA分子上的单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,所以复制n次后,产生的子细胞有2n个,但脱氨基位点为 A-U 的细胞的只有1个,所以这种细胞的比例为1/2n,C正确;

D、如果M 经 3 次有丝分裂后,形成子细胞有8个,由于M细胞 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,所以是G和U配对,所以复制三次后,有4个细胞脱氨基位点为C-G,3个细胞脱氨基位点为A-T,1个细胞脱氨基位点为U-A,因此含T-DNA 且脱氨基位点为 A-T 的细胞占 3/8,D错误。

故选D。

【点睛】

12.C

【分析】DNA复制的特点为半保留复制,复制一次,每个DNA都有1条模板母链和1条新合成的子链(含有 BrdU),得到的每个子细胞的每个染色体都含有一半有BrdU的DNA链;复制二次产生的每条染色体的染色单体中就只有1/2的DNA带有1条模板母链,其他全为新合成链,当姐妹单体分离时,两条子染色的移动方向是随机的,故得到的子细胞可能得到双链都是含有 BrdU 的染色体,也可能随机含有几条只有一条链含有 BrdU 的染色体;继续复制和分裂下去,每个细胞中染色体的染色单体中含有BrdU的染色单体就无法确定了。

【详解】A、根据分析,第一个细胞周期的每条染色体的染色单体都只有一条链含有 BrdU,故呈深蓝色,A正确;

B.第二个细胞周期的每条染色体复制之后,每条染色体上的两条染色单体均为一条单体双链都含有 BrdU呈浅蓝色,一条单体只有一条链含有 BrdU呈深蓝色,故着色都不同,B正确;

C.第二个细胞周期结束后,不同细胞中含有的带有双链都含有 BrdU的染色体和只有一条链含有 BrdU 的染色体的数目是不确定的,故第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体比例不能确定,C错误;

D.根尖分生区细胞可以持续进行有丝分裂,所以不管经过多少个细胞周期,依旧可以观察到一条链含有BrdU的染色单体,成深蓝色,D正确。

故选C。

13.B

【分析】碱基互补配对原则的规律:

(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;

(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;

(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1;

(4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)与(C+G)的比值不同。该比值体现了不同生物DNA分子的特异性;

(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。

【详解】分析题意可知:该DNA片段含有100个碱基对,即每条链含有100个碱基,其中一条链(设为1链)的A+T占40%,即A1+T1=40个,则C1+G1=60个;互补链(设为2链)中G与T分别占22%和18%,即G2=22,T2=18,可知C1=22,则G1=60-22=38=C2,故该DNA片段中C=22+38=60。已知DNA复制了2次,则DNA的个数为22=4,4个DNA中共有胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为4×60=240,原DNA片段中有60个胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,则需要游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为240-60=180,B正确,ACD错误。

故选B。

【点睛】

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

专题九 遗传的分子基础

考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程

一、单选题

1.(2024·甘肃·高考真题)科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成。关于证明蛋白质和核酸哪一种是遗传物质的系列实验,下列叙述正确的是( )

A.肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌株的DNA分子在小鼠体内可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性

B.肺炎链球菌体外转化实验中,利用自变量控制的“加法原理”,将“S型菌DNA+DNA酶”加入R型活菌的培养基中,结果证明DNA是转化因子

C.噬菌体侵染实验中,用放射性同位素分别标记了噬菌体的蛋白质外壳和DNA,发现其DNA进入宿主细胞后,利用自身原料和酶完成自我复制

D.烟草花叶病毒实验中,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现自变量RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状

2.(2022·海南·高考真题)某团队从下表①~④实验组中选择两组,模拟T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,验证DNA是遗传物质。结果显示:第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择的第一、二组实验分别是( )

T2噬菌体 大肠杆菌

① 未标记 15N标记

② 32P标记 35S标记

③ 3H标记 未标记

④ 35S标记 未标记

A.①和④ B.②和③ C.②和④ D.④和③

3.(2022·湖南·高考真题)T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生( )

A.新的噬菌体DNA合成

B.新的噬菌体蛋白质外壳合成

C.噬菌体在自身RNA聚合酶作用下转录出RNA

D.合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合

4.(2021·全国·高考真题)在格里菲思所做的肺炎双球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

5.(2021·浙江·高考真题)下列关于遗传学发展史上4个经典实验的叙述,正确的是( )

A.孟德尔的单因子杂交实验证明了遗传因子位于染色体上

B.摩尔根的果蝇伴性遗传实验证明了基因自由组合定律

C.T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质

D.肺炎双球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎双球菌的遗传物质

6.(2020·浙江·高考真题)某研究小组用放射性同位素、分别标记噬菌体,然后将大肠杆菌和被标记的噬菌体置于培养液中培养,如图所示。一段时间后,分别进行搅拌、离心,并检测沉淀物和悬浮液中的放射性。下列分析错误的是

A.甲组的悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,但不产生含的子代噬菌体

B.甲组被感染的细菌内含有标记的噬菌体DNA,也可产生不含的子代噬菌体

C.乙组的悬浮液含极少量标记的噬菌体蛋白质,也可产生含的子代噬菌体

D.乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体

考点2、DNA的结构和复制

一、单选题

1.(2022·重庆·高考真题)下列发现中,以DNA双螺旋结构模型为理论基础的是( )

A.遗传因子控制性状 B.基因在染色体上

C.DNA是遗传物质 D.DNA半保留复制

2.(2021·北京·高考真题)酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是( )

A.DNA复制后A约占32% B.DNA中C约占18%

C.DNA中(A+G)/(T+C)=1 D.RNA中U约占32%

3.(2021·广东·高考真题)DNA双螺旋结构模型的提出是二十世纪自然科学的伟大成就之一。下列研究成果中,为该模型构建提供主要依据的是( )

①赫尔希和蔡斯证明DNA是遗传物质的实验

②富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱

③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等

④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

4.(2020·浙江·高考真题)某DNA片段的结构如图所示。下列叙述正确的是( )

A.①表示胞嘧啶

B.②表示腺嘌呤

C.③表示葡萄糖

D.④表示氢键

5.(2024·浙江·高考真题)某二倍体动物(2n=4)精原细胞DNA中的P均为32P,精原细胞在不含32P的培养液中培养,其中1个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后,产生甲~丁4个细胞。这些细胞的染色体和染色单体情况如下图所示。

不考虑染色体变异的情况下,下列叙述正确的是( )

A.该精原细胞经历了2次DNA复制和2次着丝粒分裂

B.4个细胞均处于减数第二次分裂前期,且均含有一个染色体组

C.形成细胞乙的过程发生了同源染色体的配对和交叉互换

D.4个细胞完成分裂形成8个细胞,可能有4个细胞不含32P

6.(2024·浙江·高考真题)下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.磷酸与脱氧核糖交替连接构成了DNA的基本骨架

B.双链DNA中T占比越高,DNA热变性温度越高

C.两条链之间的氢键形成由DNA聚合酶催化

D.若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47%

7.(2024·浙江·高考真题)大肠杆菌在含有 H-脱氧核苷培养液中培养, H-脱氧核苷掺入到新合成的 DNA链中,经特殊方法显色,可观察到双链都掺入 H-脱氧核苷的 DNA区段显深色,仅单链掺入的显浅色,未掺入的不显色。掺入培养中,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,局部示意图如图。DNA 双链区段①、②、③对应的显色情况可能是( )

A.深色、浅色、浅色 B.浅色、深色、浅色

C.浅色、浅色、深色 D.深色、浅色、深色

8.(2023·山东·高考真题)将一个双链DNA分子的一端固定于载玻片上,置于含有荧光标记的脱氧核苷酸的体系中进行复制。甲、乙和丙分别为复制过程中3个时间点的图像,①和②表示新合成的单链,①的5'端指向解旋方向,丙为复制结束时的图像。该DNA复制过程中可观察到单链延伸暂停现象,但延伸进行时2条链延伸速率相等。已知复制过程中严格遵守碱基互补配对原则,下列说法错误的是( )

A.据图分析,①和②延伸时均存在暂停现象

B.甲时①中A、T之和与②中A、T之和可能相等

C.丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等

D.②延伸方向为5'端至3'端,其模板链3'端指向解旋方向

9.(2022·海南·高考真题)科学家曾提出DNA复制方式的三种假说:全保留复制、半保留复制和分散复制(图1)。对此假说,科学家以大肠杆菌为实验材料,进行了如下实验(图2):

下列有关叙述正确的是( )

A.第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,说明DNA复制方式一定是半保留复制

B.第二代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带和1条轻带,说明DNA复制方式一定是全保留复制

C.结合第一代和第二代细菌DNA的离心结果,说明DNA复制方式一定是分散复制

D.若DNA复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,细菌DNA离心后试管中会出现1条中带和1条轻带

10.(2021·辽宁·高考真题)下列有关细胞内的DNA及其复制过程的叙述,正确的是( )

A.子链延伸时游离的脱氧核苷酸添加到3′端

B.子链的合成过程不需要引物参与

C.DNA每条链的5′端是羟基末端

D.DNA聚合酶的作用是打开DNA双链

11.(2021·山东·高考真题)利用农杆菌转化法,将含有基因修饰系统的 T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,在该修饰系统的作用下,一个 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,脱氨基过程在细胞 M 中只发生一次。将细胞 M 培育成植株 N。下列说法错误的是( )

A.N 的每一个细胞中都含有 T-DNA

B.N 自交,子一代中含 T-DNA 的植株占 3/4

C.M 经 n(n≥1)次有丝分裂后,脱氨基位点为 A-U 的细胞占 1/2n

D.M 经 3 次有丝分裂后,含T-DNA 且脱氨基位点为 A-T 的细胞占 1/2

12.(2021·浙江·高考真题)在 DNA 复制时,5-溴尿嘧啶脱氧核苷(BrdU)可作为原料,与腺嘌呤配对,掺入新合成的子链。用 Giemsa 染料对复制后的染色体进行染色,DNA分子的双链都含有 BrdU 的染色单体呈浅蓝色,只有一条链含有 BrdU 的染色单体呈深蓝色。现将植物根尖放在含有BrdU的培养液中培养,取根尖用 Giemsa 染料染色后,观察分生区细胞分裂中期染色体的着色情况。下列推测错误的是( )

A.第一个细胞周期的每条染色体的两条染色单体都呈深蓝色

B.第二个细胞周期的每条染色体的两条染色单体着色都不同

C.第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体均为1/4

D.根尖分生区细胞经过若干个细胞周期后,还能观察到深蓝色的染色单体

13.(2021·浙江·高考真题)含有100个碱基对的—个DNA分子片段,其中一条链的A+T占40%,它的互补链中G与T分别占22%和18%,如果连续复制2 次,则需游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为( )

A.240个 B.180个 C.114个 D.90个

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

考点1、DNA是主要遗传物质的探究历程

1.D

【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。

【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验未单独研究每种物质的作用,在艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,S型菌株的DNA分子可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性,A错误;

B、在肺炎链球菌的体外转化实验中,利用自变量控制中的“减法原理”设置对照实验,通过观察只有某种物质存在或只有某种物质不存在时,R型菌的转化情况,最终证明了DNA是遗传物质,例如“S型菌DNA+DNA酶”组除去了DNA,B错误;

C、噬菌体为DNA病毒,其DNA进入宿主细胞后,利用宿主细胞的原料和酶完成自我复制,C错误;

D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状,而蛋白质不能使烟草出现花叶病斑性状,D正确。

故选D。

2.C

【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。

【详解】噬菌体侵染细菌时,只有DNA进入细菌,蛋白质外壳没有进入,为了区分DNA和蛋白质,可用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,根据第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,说明亲代噬菌体的DNA被32P标记,根据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中,说明第二组噬菌体的蛋白质被35S标记,即C正确,ABD错误。

故选C。

3.C

【分析】T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,它的头部和尾部的外壳都是蛋白质构成的,头部含有DNA。T2噬菌体侵染大肠杆菌后,在自身遗传物质的作用下,利用大肠杆菌体内的物质来合成自身的组成成分,进行大量增殖。

【详解】A、T2噬菌体侵染大肠杆菌后,其DNA会在大肠杆菌体内复制,合成新的噬菌体DNA,A正确;

B、T2噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,只有DNA进入大肠杆菌,T2噬菌体会用自身的DNA和大肠杆菌的氨基酸等来合成新的噬菌体蛋白质外壳,B正确;

C、噬菌体在大肠杆菌RNA聚合酶作用下转录出RNA,C错误;

D、T2噬菌体的DNA进入细菌,以噬菌体的DNA为模板,利用大肠杆菌提供的原料合成噬菌体的DNA,然后通过转录,合成mRNA与核糖体结合,通过翻译合成噬菌体的蛋白质外壳,因此侵染过程中会发生合成的噬菌体RNA与大肠杆菌的核糖体结合,D正确。

故选C。

4.D

【分析】肺炎双球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,没有证明转化因子是什么物质,而艾弗里体外转化实验,将各种物质分开,单独研究它们在遗传中的作用,并用到了生物实验中的减法原理,最终证明DNA是遗传物质。

【详解】A、与R型菌相比,S型菌具有荚膜多糖,S型菌有毒,故可推测S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确;

B、S型菌的DNA进入R型菌细胞后使R型菌具有了S型菌的性状,可知S型菌的DNA进入R型菌细胞后指导蛋白质的合成,B正确;

C、加热杀死的S型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的S型菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型菌的DNA可以使R型菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,C正确;

D、将S型菌的DNA经DNA酶处理后,DNA被水解为小分子物质,故与R型菌混合,不能得到S型菌,D错误。

故选D。

5.D

【分析】1、肺炎双球菌转化实验包括活体细菌转化实验和离体细菌转化实验,其中活体细菌转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;离体细菌转化实验证明DNA是遗传物质。

2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:标记噬菌体→标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。该实验证明DNA是遗传物质。

3、萨顿提出基因在染色体上的假说,摩尔根通过果蝇伴性遗传实验证明了基因位于染色体上。

【详解】A、孟德尔的单因子杂交实验没有证明遗传因子位于染色体上,当时人们还没有认识染色体,A错误;

B、摩尔根的果蝇伴性遗传实验只研究了一对等位基因,不能证明基因自由组合定律,B错误;

C、T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是噬菌体的遗传物质,C错误;

D、肺炎双球菌离体转化实验证明了DNA是转化因子,即DNA是肺炎双球菌的遗传物质,D正确。

故选D。

【点睛】本题考查人体对遗传物质的探究历程,要求考生了解人类对遗传物质的探究历程,识记不同科学家采用的实验方法及得出的实验结论,能结合所学的知识准确判断各选项。

6.C

【分析】1、噬菌体侵染细菌实验过程:培养大肠杆菌,用、分别标记大肠杆菌→用、标记的大肠杆菌培养噬菌体→用、标记的噬菌体侵染普通大肠杆菌→搅拌、离心→检测悬浮液和沉淀物中的放射性。

2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入核酸→合成→组装→释放。

【详解】A、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,悬浮液含极少量标记的噬菌体DNA,说明这一部分DNA没有和蛋白质外壳组装在一起,不会产生含的子代噬菌体,A正确;

B、甲组用标记的噬菌体侵染大肠杆菌,由于P存在于DNA中,在侵染过程中,DNA进入大肠杆菌体内,由于噬菌体繁殖所需原料来自未被标记的大肠杆菌,且DNA复制为半保留复制,所以可产生含的子代噬菌体和不含的子代噬菌体,B正确;

C、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,所以乙组的悬浮液含较多标记的噬菌体蛋白质,不会产生含的子代噬菌体,C错误;

D、由于噬菌体的蛋白质外壳不会进入大肠杆菌,乙组被感染的细菌内不含标记的噬菌体蛋白质,也不产生含的子代噬菌体,D正确。

故选C。

考点2、DNA的结构和复制

1.D

【分析】1、DNA分子复制的特点:半保留复制;边解旋边复制。

2、DNA分子复制的场所:细胞核、线粒体和叶绿体。

3、DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。

4、DNA分子复制的时间:有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。

【详解】A、孟德尔利用假说—演绎法提出了生物的性状是由遗传因子控制的,总结出了分离定律,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,A不符合题意;

B、萨顿根据基因与染色体的平行关系,运用类比推理法得出基因位于染色体上的推论,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,B不符合题意;

C、艾弗里、赫尔希和蔡斯等科学家,设法将DNA和蛋白质分开,单独、直接地研究它们的作用,证明了DNA是遗传物质,并未以DNA双螺旋结构模型为理论基础,C不符合题意;

D、沃森和克里克成功构建DNA双螺旋结构模型,并进一步提出了DNA半保留复制的假说, DNA半保留复制,以DNA双螺旋结构模型为理论基础,D符合题意。

故选D。

2.D

【分析】酵母菌为真核生物,细胞中含有DNA和RNA两种核酸;其中DNA分子为双链结构,A=T,G=C,RNA分子为单链结构。据此分析作答。

【详解】A、DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确;

B、酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-2×32%)/2=18%,B正确;

C、DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确;

D、由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。

故选D。

3.B

【分析】威尔金斯和富兰克林提供了DNA衍射图谱;查哥夫提出碱基A的量总是等于T的量,C的量总是等于G的量;沃森和克里克在以上基础上提出了DNA分子的双螺旋结构模型。

【详解】①赫尔希和蔡斯通过噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明了DNA是遗传物质,与构建DNA双螺旋结构模型无关,①错误;

②沃森和克里克根据富兰克林等拍摄的DNA分子X射线衍射图谱,推算出DNA分子呈螺旋结构,②正确;

③查哥夫发现的DNA中嘌呤含量与嘧啶含量相等,沃森和克里克据此推出碱基的配对方式,③正确;

④沃森和克里克提出的DNA半保留复制机制,是在DNA双螺旋结构模型之后提出的,④错误。

故选B。

4.D

【分析】题图是DNA的结构图,DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,含有A、T、C、G四种碱基;DNA由两条长链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构,每条链上的一个核苷酸以脱氧核糖与另一个核苷酸上的磷酸基团结合,形成主链的基本骨架,并排列在主链外侧,碱基位于主链内侧;DNA一条链上的核苷酸碱基与另一条链上的核苷酸碱基按碱基互补配对原则进行配对,由氢键连接。

【详解】A、分析图示可知,A(腺嘌呤)与①配对,根据碱基互补配对原则,则①为T(胸腺嘧啶),A错误;

B、②与G(鸟嘌呤)配对,则②为C(胞嘧啶),B错误;

C、DNA分子中所含的糖③为脱氧核糖,C错误;

D、DNA两条链中配对的碱基通过④氢键相连,D正确。

故选D。

5.C

【分析】DNA中的P均为32P的精原细胞在不含32P的培养液中培养,进行一次有丝分裂后,产生的每个细胞的每条DNA都有一条链含有32P,继续在不含32P的培养液中培养进行减数分裂,完成复制后,8条染色单体中有4条含有32P,减数第一次分裂完成后,理论上,每个细胞中有2条染色体,四条染色单体,其中有2条单体含有32P。

【详解】A、图中的细胞是一个精原细胞进行一次有丝分裂和减数第一次分裂后产生的,据图所示,这些细胞含有染色单体,说明着丝粒没有分裂,因此该精原细胞2次DNA复制,1次着丝粒分裂,A错误;

B、题干叙述明确表示减数第一次分裂已经完成,因此只可能处于减数第二次分裂前期或中期,且均含有一个染色体组,B错误;

C、精原细胞进行一次有丝分裂后,产生的子细胞每个DNA上有一条链含有32P,减数分裂完成复制后,每条染色体上有1个单体含有32P,另一个单体不含32P,减数第一次分裂结束,每个细胞中应该含有2条染色体,四个染色单体,其中有两个单体含有放射性,但乙细胞含有3个染色单体含有放射性,原因是形成乙的过程中发生了同源染色体的配对和交叉互换,C正确;

D、甲、丙、丁完成减数第二次分裂至少产生3个含32P的细胞,乙细胞有3个单体含有32P,完成减数第二次分裂产生的2个细胞都含有32P,因此4个细胞完成分裂形成8个细胞,至多有3个细胞不含32P,D错误。

故选C。

6.A

【分析】DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G)

【详解】A、DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,A正确;

B、双链DNA中GC碱基对占比越高,DNA热变性温度越高,B错误;

C、DNA聚合酶催化形成的是磷酸二酯键,C错误;

D、互补的碱基在单链上所占的比例相等,若一条链的G+C占47%,则另一条链的G+C也占47%,A+T占1-47%=53%,D错误。

故选A。

7.B

【分析】DNA的复制方式为半保留复制,子代DNA分子其中的一条链来自亲代DNA ,另一条链是新合成的,这种方式称半保留复制。半保留复制的意义:遗传稳定性的分子机制。

【详解】大肠杆菌在含有 H-脱氧核苷培养液中培养,DNA的复制方式为半保留复制,大肠杆菌拟核 DNA 第1 次复制后产生的子代DNA的两条链一条被 H标记,另一条未被标记,大肠杆菌拟核 DNA 第2 次复制时,以两条链中一条被 H标记,另一条未被标记的DNA分子为模板,结合题干显色情况,DNA 双链区段①为浅色,②中两条链均含有 H显深色,③中一条链含有 H一条链不含 H显浅色,ACD错误,B正确。

故选B。

8.D

【分析】1、DNA的双螺旋结构:

(1) DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。

(2) DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。

(3)两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。

2、 DNA分子复制的特点:半保留复制;边解旋边复制,两条子链的合成方向是相反的。

【详解】A、据图分析,图甲时新合成的单链①比②短,图乙时①比②长,因此可以说明①和②延伸时均存在暂停现象,A正确;

B、①和②两条链中碱基是互补的,图甲时新合成的单链①比②短,但②中多出的部分可能不含有A、T,因此①中A、T之和与②中A、T之和可能相等,B正确;

C、①和②两条链中碱基是互补的,丙为复制结束时的图像,新合成的单链①与②等长,图丙时①中A、T之和与②中A、T之和一定相等,C正确;

D、①和②两条单链由一个双链DNA分子复制而来,其中一条母链合成子链时①的5'端指向解旋方向,那么另一条母链合成子链时②延伸方向为5'端至3'端,其模板链5'端指向解旋方向,D错误;

故选D。

9.D

【分析】DNA的复制是半保留复制,即以亲代DNA分子的每条链为模板,合成相应的子链,子链与对应的母链形成新的DNA分子,这样一个DNA分子经复制形成两个子代DNA分子,且每个子代DNA分子都含有一条母链。将DNA被15N标记的大肠杆菌移到14N培养基中培养,因合成DNA的原料中含14N,所以新合成的DNA链均含14N。根据半保留复制的特点,第一代的DNA分子应一条链含15N,一条链含14N。

【详解】ABC、第一代细菌DNA离心后,试管中出现1条中带,则可以排除全保留复制,但不能肯定是半保留复制或分散复制,继续做子代ⅡDNA密度鉴定,若子代Ⅱ可以分出一条中密度带和一条轻密度带,则可以排除分散复制,同时肯定是半保留复制,ABC错误;

D、若DNA复制方式是半保留复制,继续培养至第三代,形成的子代DNA只有两条链均为14N,或一条链含有14N一条链含有15N两种类型,因此细菌DNA离心后试管中只会出现1条中带和1条轻带,D正确。

故选D。

10.A

【分析】DNA复制需要的基本条件:

(1)模板:解旋后的两条DNA单链;

(2)原料:四种脱氧核苷酸;

(3)能量:ATP;

(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶等。

【详解】A、子链延伸时5′→3′合成,故游离的脱氧核苷酸添加到3′端,A正确;

B、子链的合成过程需要引物参与,B错误;

C、DNA每条链的5′端是磷酸基团末端,3′端是羟基末端,C错误;

D、解旋酶的作用是打开DNA双链,D错误。

故选A。

【点睛】

11.D

【分析】根据题干信息“含有基因修饰系统的 T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,在该修饰系统的作用下,一个 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,脱氨基过程在细胞 M 中只发生一次”,所以M细胞含有T-DNA,且该细胞的脱氨基位点由C-G对变为U-G对,DNA的复制方式是半保留复制,原料为脱氧核苷酸(A、T、C、G)。

【详解】A、N是由M细胞形成的,在形成过程中没有DNA的丢失,由于T-DNA 插入到水稻细胞 M 的某条染色体上,所以M细胞含有T-DNA,因此N的每一个细胞中都含有 T-DNA,A正确;

B、N植株的一条染色体中含有T-DNA,可以记为+,因此N植株关于是否含有T-DNA的基因型记为+-,如果自交,则子代中相关的基因型为++∶+-∶--=1∶2∶1,有 3/4的植株含 T-DNA ,B正确;

C、M中只有1个DNA分子上的单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,所以复制n次后,产生的子细胞有2n个,但脱氨基位点为 A-U 的细胞的只有1个,所以这种细胞的比例为1/2n,C正确;

D、如果M 经 3 次有丝分裂后,形成子细胞有8个,由于M细胞 DNA 分子单链上的一个 C 脱去氨基变为 U,所以是G和U配对,所以复制三次后,有4个细胞脱氨基位点为C-G,3个细胞脱氨基位点为A-T,1个细胞脱氨基位点为U-A,因此含T-DNA 且脱氨基位点为 A-T 的细胞占 3/8,D错误。

故选D。

【点睛】

12.C

【分析】DNA复制的特点为半保留复制,复制一次,每个DNA都有1条模板母链和1条新合成的子链(含有 BrdU),得到的每个子细胞的每个染色体都含有一半有BrdU的DNA链;复制二次产生的每条染色体的染色单体中就只有1/2的DNA带有1条模板母链,其他全为新合成链,当姐妹单体分离时,两条子染色的移动方向是随机的,故得到的子细胞可能得到双链都是含有 BrdU 的染色体,也可能随机含有几条只有一条链含有 BrdU 的染色体;继续复制和分裂下去,每个细胞中染色体的染色单体中含有BrdU的染色单体就无法确定了。

【详解】A、根据分析,第一个细胞周期的每条染色体的染色单体都只有一条链含有 BrdU,故呈深蓝色,A正确;

B.第二个细胞周期的每条染色体复制之后,每条染色体上的两条染色单体均为一条单体双链都含有 BrdU呈浅蓝色,一条单体只有一条链含有 BrdU呈深蓝色,故着色都不同,B正确;

C.第二个细胞周期结束后,不同细胞中含有的带有双链都含有 BrdU的染色体和只有一条链含有 BrdU 的染色体的数目是不确定的,故第三个细胞周期的细胞中染色单体着色不同的染色体比例不能确定,C错误;

D.根尖分生区细胞可以持续进行有丝分裂,所以不管经过多少个细胞周期,依旧可以观察到一条链含有BrdU的染色单体,成深蓝色,D正确。

故选C。

13.B

【分析】碱基互补配对原则的规律:

(1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数;

(2)DNA分子的一条单链中(A+T)与(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值;

(3)DNA分子一条链中(A+G)与(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1;

(4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)与(C+G)的比值不同。该比值体现了不同生物DNA分子的特异性;

(5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)÷2,其他碱基同理。

【详解】分析题意可知:该DNA片段含有100个碱基对,即每条链含有100个碱基,其中一条链(设为1链)的A+T占40%,即A1+T1=40个,则C1+G1=60个;互补链(设为2链)中G与T分别占22%和18%,即G2=22,T2=18,可知C1=22,则G1=60-22=38=C2,故该DNA片段中C=22+38=60。已知DNA复制了2次,则DNA的个数为22=4,4个DNA中共有胞嘧啶脱氧核苷酸的数量为4×60=240,原DNA片段中有60个胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,则需要游离的胞嘧啶脱氧核糖核苷酸数量为240-60=180,B正确,ACD错误。

故选B。

【点睛】

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录