【同步教学】第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮(核心素养精品课件)

文档属性

| 名称 | 【同步教学】第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮(核心素养精品课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 52.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-02 11:25:54 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

中国近代史

初中历史·八年级上册

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

时空观念:了解甲午中日战争时间、地点及过程,了解列强掀起的瓜分中国狂潮的史实及划分势力范围图示。

01

史料实证、唯物史观:了解甲午中日战争爆发的背景、《马关条约》的内容与危害,客观、辩证地分析甲午中日战争清军战败原因;知道美国“门户开放”的本质。

02

家国情怀:体会邓世昌等民族英雄英勇抗击侵略、不怕牺牲的爱国主义精神,树立维护国家统一的信念。

03

知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容;初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系。

2022年课程标准

2020年9月17日,考古队在山东威海打捞起了一块重18.7吨的铁块。这锈迹斑斑的铁块不是别的,正是北洋海军定远舰的防护甲!定远舰耗资140万两白银,当时的人称之为“亚洲第一巨舰”,也被人誉为“永不沉没的战舰”。遗憾的是,1895年2月10日,“定远舰”受到了日军炮火重创,不堪重负自爆,因此沉到了海中。直到2019年,考古队才逐渐打捞出了定远舰的残片。

史料实证

视频导入:没有炮弹恰恰见证了定远舰最后的荣光

目录

一

甲午中日战争

二

《马关条约》的签订

三

列强瓜分中国狂潮

一

甲午中日战争

一

甲午中日战争

01

02

03

背景:

①日本:觊觎朝鲜已久,企图侵略中国、称霸世界;

②中国:多次对外战争失利;

③朝鲜:爆发东学党起义,中日两国出兵。

时间:

1894—1895年

双方:

日本 VS 中国清政府

04

战争经过:

(1)

丰岛海战-标志战争开始

(2)

平壤战役-清军将领左宝

贵牺牲,平壤陷落。

1894年7月25日在朝鲜半岛附近丰岛海域,日本联合舰队突然袭击清朝北洋水师运兵船标志着甲午战争的开始。

左宝贵 是一位英勇无畏的将领,在清朝末年的动荡局势中,他坚守民族大义,率领军队英勇抗敌,被誉为"清末第一抗日名将"。

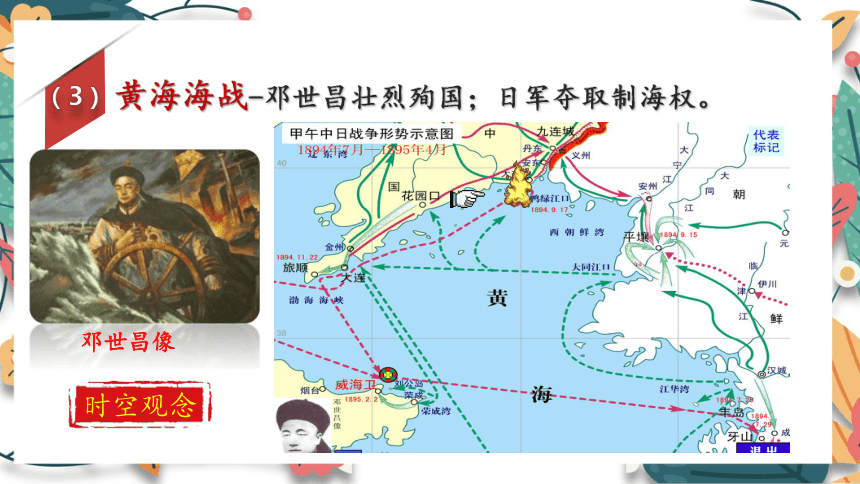

(3)

黄海海战-邓世昌壮烈殉国;日军夺取制海权。

邓世昌像

时空观念

教学视频:甲午黄海海战过程

邓世昌(1849-1894年),广东番禺人,字正卿。福州船政学堂首届毕业生,专长为测量、驾驶。后调入北洋舰队,先后任多艘军舰的管带,曾随丁汝昌到英国接新购军舰回国。1882年率舰护送清军赴朝鲜仁川,平定兵变。1888 年,升任总兵。1894 年黄海海战中,率领致远舰将士奋勇作战。其后弹药用尽,他下令加速猛撞日舰“吉野号”。致远舰被炮弹击中,邓世昌与全舰官兵壮烈殉国。

家国情怀

邓世昌语录

“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已。”

“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!

邓世昌

勇往直前、不畏强敌、英勇作战、不怕牺牲、不屈不挠的民族精神

从邓世昌身上你能感受到这些爱国官兵的什么精神?

此日漫挥天下泪

有公足壮海军威

(4)

辽东战役-徐邦道牺牲;日军制造旅顺大屠杀。

(5)

威海卫战役-丁汝昌殉国,北洋舰队全军覆没。

材料:“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

——美国纽约《世界报》

日军在旅顺屠杀中国居民

丁汝昌,清朝晚期著名海军将领,曾任北洋水师提督。在甲午战争中,他率领舰队英勇作战,表现出了坚定的民族气节。尽管北洋水师最终战败,但丁汝昌的英勇事迹仍然被人们铭记。

家国情怀

二

《马关条约》的签订

二

《马关条约》的签订

01

02

03

签订时间:

1895年春

签订地点:

日本马关

双方代表:

李鸿章、伊藤博文

04

内容与危害:

主要内容 重大危害

割地

赔款

通商

设厂

割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

进一步破坏了中国的主权,造成了近代台湾与祖国大陆第一次分离

赔偿日本兵费白银2亿两

增加了人民负担。

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

便利了日本及其他帝国主义国家掠夺中国财富,使外国侵略势力进一步深入中国腹地

允许日本在通商口岸开设工厂

便利了帝国主义对中国的资本输出

教学视频:台湾人民的抗战

台湾人民的反割台抗日武装斗争:

台湾人民在爱国人士的组织之下,留台清军与民兵配合,坚决的抵抗日本侵略,时间长达近半年之久,日军的死伤多达3万多人。 半年后,因只有台湾一隅之地和没有后援,台湾保卫战才最终失败。

家国情怀

课堂探究:中国被日本打败的原因有哪些?

材料:战争期间,清国陆军兵源数合计962463人,开战时日军诸部队总动员220580人。(但在战争时),清军实际参战部队只有十余万人。(日军)作战实际用兵数超过总动员数,合计240616人。 ——摘编自宗泽亚《清日战争》

中方 日方

速射炮 无 共有11舰装备

航速16节以上的战舰 2 10

项目 中方 日方

参战舰艇(艘) 10 12

火炮(门) 191 272

①清朝制度落后,政治腐败(根本原因);

②清政府避战求和;

③清军防务松弛,官兵临阵脱逃,武器装备落后;

④日本蓄谋已久,且制度先进,列强对日本默许支持。

美国

日本可协助其侵略

朝鲜和中国

英国

利用日本牵制

俄国的远东发展

法国

德国

俄国

未完成侵略准备

不干涉战争

欲坐收渔翁之利 获得更大利益

清朝寄希望于列强从中调停,避免战争爆发,但列强支持默许,不加干涉。

西方反映甲午战争的漫画

05

影响:

(1)对中国:

①大大加深了中国的半殖民地半封建化程度,中国民

族危机加剧;

②促进民族意识觉醒;

③先进中国人掀起了维新变法运动和民主革命运动。

康有为:1895年联名请愿,要求变法。

梁启超:吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。

孙中山:1895年领导了其革命生涯中第一次反清起义。

家国情怀

(2)对列强:

①刺激了日本侵略扩张的野心;

②日本利用中国的巨额赔款发展教育和军事等,使其一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国;

③刺激了列强瓜分中国的野心。

熊代表沙皇俄国

太阳代表日本

虎代表英国

鹰代表美国

哈蟆代表法国

肠代表德国

三

列强瓜分中国狂潮

三

列强瓜分中国狂潮

01

02

契机:

三国干涉还辽

内容:

抢夺利权、强租租借地、划分“势力范围”

03

门户开放:

1899年美国提出

→列强在中国建立“国际共管体系”

门户开放”内容:

①承认各国在中国的“势力范围”和既得特权;

②同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。

课后练习

1.在茫茫洋面上,“致远”舰攻敌而受重创,管带邓世昌以下250人均阵亡,“经远”舰突进途中为敌舰环攻,管带林永升以下270人殉国。这反映了( )

A.爱国官兵英勇抵抗 B.北洋水师军备落后

C.清朝海军不习水战 D.海军衙门软弱无能

【答案】A 【详解】根据“‘致远’舰攻敌而受重创,管带邓世昌以下250人均阵亡,‘经远’舰突进途中为敌舰环攻,管带林永升以下270人殉国。”可知,材料反映在甲午中日战争中,邓世昌、林永升等官兵英勇抵抗敌军,不怕牺牲,A项正确;材料内容没有反映北洋水师军备状况如何,排除B项;材料反映爱国官兵英勇奋战,不能说明清朝海军不习水战,排除C项;材料没有反映海军衙门软弱无能,排除D项。故选A项。

课后练习

2.一场战争便使取得的近代化成果化为乌有,打破了三十余年来中国人民对民族复兴的追求。这场战争使中国( )

A.开始沦为半殖民地半封建社会

B.中国的半殖民地化进一步加深

C.大大加深了中国的半殖民化地程度

D.完全沦为半殖民地半封建社会

【答案】C 【详解】据材料“一场战争便使取得的近代化成果化为乌有,打破了三十余年来中国人民对民族复兴的追求。”和所学知识可知,战争指的是甲午中日战争。洋务运动开启了中国近代化的进程,甲午中日战争的失败标志着洋务运动的破产,这场战争使中国半殖民化程度大大加深,C项正确;开始沦为半殖民地半封建社会是鸦片战争的影响,排除A项;中国的半殖民地化进一步加深是第二次鸦片战争的影响,排除B项;完全沦为半殖民地半封建社会是八国联军侵华战争的影响,排除D项。故选C项。

课后练习

3.甲午战争前,外资在华设厂192家,投资总额近2000万元;甲午战争后的1895-1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元。出现这一变化的原因是( )

A.清政府被迫开放通商口岸 B.实业救国热潮掀起

C.允许列强在通商口岸设厂 D.义和团运动的兴起

【答案】C 【详解】根据材料“甲午战争后的1895--1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元”,结合所学知识可知,清政府在甲午中日战争中失败被迫签订《马关条约》,允许外国在中国投资设厂,使列强在华建厂合法化,加大对华资本输出,C项正确;清政府被迫开放通商口岸与材料无直接关联,排除A项;实业救国热潮掀起,与“外资在华设厂”不符,排除B项;义和团运动的兴起,与材料无关,排除D项。故选C项。

课后练习

4.历史漫画往往蕴含着深刻的寓意。这幅19世纪末出现的漫画反映了( )

A.列强在华利益冲突消失

B.中国领土主权完全丧失

C.列强掀起瓜分中国狂潮

D.清政府统治被推翻

《肢解中国龙》

【答案】C 【详解】根据“《肢解中国龙》”结合所学知识可知,这张法国明信片《肢解中国龙》上多名西方士兵正在撕扯着代表中国的中国龙,这反映了19世纪末帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,C项正确;列强在华利益冲突并没有消失,排除A项;中国领土主权并没有完全丧失,排除B项;清政府统治被推翻是在20世纪,排除D项。故选C项。

谢 谢!

中国近代史

初中历史·八年级上册

第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

时空观念:了解甲午中日战争时间、地点及过程,了解列强掀起的瓜分中国狂潮的史实及划分势力范围图示。

01

史料实证、唯物史观:了解甲午中日战争爆发的背景、《马关条约》的内容与危害,客观、辩证地分析甲午中日战争清军战败原因;知道美国“门户开放”的本质。

02

家国情怀:体会邓世昌等民族英雄英勇抗击侵略、不怕牺牲的爱国主义精神,树立维护国家统一的信念。

03

知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容;初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系。

2022年课程标准

2020年9月17日,考古队在山东威海打捞起了一块重18.7吨的铁块。这锈迹斑斑的铁块不是别的,正是北洋海军定远舰的防护甲!定远舰耗资140万两白银,当时的人称之为“亚洲第一巨舰”,也被人誉为“永不沉没的战舰”。遗憾的是,1895年2月10日,“定远舰”受到了日军炮火重创,不堪重负自爆,因此沉到了海中。直到2019年,考古队才逐渐打捞出了定远舰的残片。

史料实证

视频导入:没有炮弹恰恰见证了定远舰最后的荣光

目录

一

甲午中日战争

二

《马关条约》的签订

三

列强瓜分中国狂潮

一

甲午中日战争

一

甲午中日战争

01

02

03

背景:

①日本:觊觎朝鲜已久,企图侵略中国、称霸世界;

②中国:多次对外战争失利;

③朝鲜:爆发东学党起义,中日两国出兵。

时间:

1894—1895年

双方:

日本 VS 中国清政府

04

战争经过:

(1)

丰岛海战-标志战争开始

(2)

平壤战役-清军将领左宝

贵牺牲,平壤陷落。

1894年7月25日在朝鲜半岛附近丰岛海域,日本联合舰队突然袭击清朝北洋水师运兵船标志着甲午战争的开始。

左宝贵 是一位英勇无畏的将领,在清朝末年的动荡局势中,他坚守民族大义,率领军队英勇抗敌,被誉为"清末第一抗日名将"。

(3)

黄海海战-邓世昌壮烈殉国;日军夺取制海权。

邓世昌像

时空观念

教学视频:甲午黄海海战过程

邓世昌(1849-1894年),广东番禺人,字正卿。福州船政学堂首届毕业生,专长为测量、驾驶。后调入北洋舰队,先后任多艘军舰的管带,曾随丁汝昌到英国接新购军舰回国。1882年率舰护送清军赴朝鲜仁川,平定兵变。1888 年,升任总兵。1894 年黄海海战中,率领致远舰将士奋勇作战。其后弹药用尽,他下令加速猛撞日舰“吉野号”。致远舰被炮弹击中,邓世昌与全舰官兵壮烈殉国。

家国情怀

邓世昌语录

“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已。”

“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!

邓世昌

勇往直前、不畏强敌、英勇作战、不怕牺牲、不屈不挠的民族精神

从邓世昌身上你能感受到这些爱国官兵的什么精神?

此日漫挥天下泪

有公足壮海军威

(4)

辽东战役-徐邦道牺牲;日军制造旅顺大屠杀。

(5)

威海卫战役-丁汝昌殉国,北洋舰队全军覆没。

材料:“日本是披着文明的皮而带有野蛮筋骨的怪兽。日本今已摘下文明的假面具,暴露了野蛮的真面目。”

——美国纽约《世界报》

日军在旅顺屠杀中国居民

丁汝昌,清朝晚期著名海军将领,曾任北洋水师提督。在甲午战争中,他率领舰队英勇作战,表现出了坚定的民族气节。尽管北洋水师最终战败,但丁汝昌的英勇事迹仍然被人们铭记。

家国情怀

二

《马关条约》的签订

二

《马关条约》的签订

01

02

03

签订时间:

1895年春

签订地点:

日本马关

双方代表:

李鸿章、伊藤博文

04

内容与危害:

主要内容 重大危害

割地

赔款

通商

设厂

割辽东半岛、台湾全岛及所有附属各岛屿、澎湖列岛给日本

进一步破坏了中国的主权,造成了近代台湾与祖国大陆第一次分离

赔偿日本兵费白银2亿两

增加了人民负担。

开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

便利了日本及其他帝国主义国家掠夺中国财富,使外国侵略势力进一步深入中国腹地

允许日本在通商口岸开设工厂

便利了帝国主义对中国的资本输出

教学视频:台湾人民的抗战

台湾人民的反割台抗日武装斗争:

台湾人民在爱国人士的组织之下,留台清军与民兵配合,坚决的抵抗日本侵略,时间长达近半年之久,日军的死伤多达3万多人。 半年后,因只有台湾一隅之地和没有后援,台湾保卫战才最终失败。

家国情怀

课堂探究:中国被日本打败的原因有哪些?

材料:战争期间,清国陆军兵源数合计962463人,开战时日军诸部队总动员220580人。(但在战争时),清军实际参战部队只有十余万人。(日军)作战实际用兵数超过总动员数,合计240616人。 ——摘编自宗泽亚《清日战争》

中方 日方

速射炮 无 共有11舰装备

航速16节以上的战舰 2 10

项目 中方 日方

参战舰艇(艘) 10 12

火炮(门) 191 272

①清朝制度落后,政治腐败(根本原因);

②清政府避战求和;

③清军防务松弛,官兵临阵脱逃,武器装备落后;

④日本蓄谋已久,且制度先进,列强对日本默许支持。

美国

日本可协助其侵略

朝鲜和中国

英国

利用日本牵制

俄国的远东发展

法国

德国

俄国

未完成侵略准备

不干涉战争

欲坐收渔翁之利 获得更大利益

清朝寄希望于列强从中调停,避免战争爆发,但列强支持默许,不加干涉。

西方反映甲午战争的漫画

05

影响:

(1)对中国:

①大大加深了中国的半殖民地半封建化程度,中国民

族危机加剧;

②促进民族意识觉醒;

③先进中国人掀起了维新变法运动和民主革命运动。

康有为:1895年联名请愿,要求变法。

梁启超:吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。

孙中山:1895年领导了其革命生涯中第一次反清起义。

家国情怀

(2)对列强:

①刺激了日本侵略扩张的野心;

②日本利用中国的巨额赔款发展教育和军事等,使其一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国;

③刺激了列强瓜分中国的野心。

熊代表沙皇俄国

太阳代表日本

虎代表英国

鹰代表美国

哈蟆代表法国

肠代表德国

三

列强瓜分中国狂潮

三

列强瓜分中国狂潮

01

02

契机:

三国干涉还辽

内容:

抢夺利权、强租租借地、划分“势力范围”

03

门户开放:

1899年美国提出

→列强在中国建立“国际共管体系”

门户开放”内容:

①承认各国在中国的“势力范围”和既得特权;

②同时要求在各国租借地和“势力范围”内享有均等贸易机会。

课后练习

1.在茫茫洋面上,“致远”舰攻敌而受重创,管带邓世昌以下250人均阵亡,“经远”舰突进途中为敌舰环攻,管带林永升以下270人殉国。这反映了( )

A.爱国官兵英勇抵抗 B.北洋水师军备落后

C.清朝海军不习水战 D.海军衙门软弱无能

【答案】A 【详解】根据“‘致远’舰攻敌而受重创,管带邓世昌以下250人均阵亡,‘经远’舰突进途中为敌舰环攻,管带林永升以下270人殉国。”可知,材料反映在甲午中日战争中,邓世昌、林永升等官兵英勇抵抗敌军,不怕牺牲,A项正确;材料内容没有反映北洋水师军备状况如何,排除B项;材料反映爱国官兵英勇奋战,不能说明清朝海军不习水战,排除C项;材料没有反映海军衙门软弱无能,排除D项。故选A项。

课后练习

2.一场战争便使取得的近代化成果化为乌有,打破了三十余年来中国人民对民族复兴的追求。这场战争使中国( )

A.开始沦为半殖民地半封建社会

B.中国的半殖民地化进一步加深

C.大大加深了中国的半殖民化地程度

D.完全沦为半殖民地半封建社会

【答案】C 【详解】据材料“一场战争便使取得的近代化成果化为乌有,打破了三十余年来中国人民对民族复兴的追求。”和所学知识可知,战争指的是甲午中日战争。洋务运动开启了中国近代化的进程,甲午中日战争的失败标志着洋务运动的破产,这场战争使中国半殖民化程度大大加深,C项正确;开始沦为半殖民地半封建社会是鸦片战争的影响,排除A项;中国的半殖民地化进一步加深是第二次鸦片战争的影响,排除B项;完全沦为半殖民地半封建社会是八国联军侵华战争的影响,排除D项。故选C项。

课后练习

3.甲午战争前,外资在华设厂192家,投资总额近2000万元;甲午战争后的1895-1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元。出现这一变化的原因是( )

A.清政府被迫开放通商口岸 B.实业救国热潮掀起

C.允许列强在通商口岸设厂 D.义和团运动的兴起

【答案】C 【详解】根据材料“甲午战争后的1895--1913年间,外资在华新建厂矿达1366家,其多数资本在10万元以上,投资总额为10215.3万元”,结合所学知识可知,清政府在甲午中日战争中失败被迫签订《马关条约》,允许外国在中国投资设厂,使列强在华建厂合法化,加大对华资本输出,C项正确;清政府被迫开放通商口岸与材料无直接关联,排除A项;实业救国热潮掀起,与“外资在华设厂”不符,排除B项;义和团运动的兴起,与材料无关,排除D项。故选C项。

课后练习

4.历史漫画往往蕴含着深刻的寓意。这幅19世纪末出现的漫画反映了( )

A.列强在华利益冲突消失

B.中国领土主权完全丧失

C.列强掀起瓜分中国狂潮

D.清政府统治被推翻

《肢解中国龙》

【答案】C 【详解】根据“《肢解中国龙》”结合所学知识可知,这张法国明信片《肢解中国龙》上多名西方士兵正在撕扯着代表中国的中国龙,这反映了19世纪末帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,C项正确;列强在华利益冲突并没有消失,排除A项;中国领土主权并没有完全丧失,排除B项;清政府统治被推翻是在20世纪,排除D项。故选C项。

谢 谢!

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹