【人教2024版八上物理精彩课堂(教案+素材)】1.1长度和时间的测量

文档属性

| 名称 | 【人教2024版八上物理精彩课堂(教案+素材)】1.1长度和时间的测量 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1010.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-03 07:41:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【人教2024版八上物理精彩课堂(教案+素材)】

1.1长度和时间的测量

第一章 机械运动 章首语

教材分析

《机械运动》是初中物理的起始章节,主要讲述的是测量和运动的初步知识,包括长度和时间的基本测量、机械运动、参照物、速度和平均速度等。

物理是一门以实验为基础的自然学科,而测量是各种实验的基础,了解测量的初步知识,掌握测量的基本技能,是学生学习物理的必要准备。机械运动是自然界最普遍的运动,也是学生最熟悉的运动,还是物理学科后续学习的重要基础,因此放在了本套教材的第一章。

第1节内容是所有测量的基础,介绍了测量的基础知识,通过实验“用刻度尺测量长度”让学生了解如何规范、科学地进行测量。后面3节内容围绕“速度”展开,首先简单介绍了什么是“机械运动”,在第1节“长度和时间的测量”的基础上,渗透空间和时间的概念,进而说明研究运动还需要引入“参照物”。通过学生讨论,建立“速度”概念,同时介绍了“匀速直线运动”和“平均速度”。最后通过实验“测量小车运动的速度”,了解测量速度的基本方法。

学情分析

对于刚开始系统学习物理知识的初中生,由于缺乏定量研究自然现象的经验,他们对测量的重要性认识不足。因此,让学生了解测量的重要性是学习这部分内容首先要解决的问题。教师应灵活使用教材,使学生认识到人的感觉并不总是可靠的,从而引出使用测量工具或仪器进行测量的必要性。长度和时间的测量是后续其他物理量测量的基础,学会正确使用刻度尺对以后学习正确使用温度计、弹簧测力计、电流表等仪器会有很大的帮助。

在小学数学课中,学生已经学习过计算速度和路程的问题,对这些知识并不陌生。但缺乏物理学科思维的推导和实验操作,且生活中的测量常常比较粗略,不够规范。因此,在学习本章知识时,应从训练学生规范地进行实验操作开始,培养学生严谨的科学态度,并尽量从学生已有的基础出发,让他们学习有关测量长度和时间的知识,做到能够规范地使用测量工具进行正确的测量。

课标要求

2.1.1知道机械运动,举例说明机械运动的相对性。

2.2.1会选用适当的工具测量长度和时间,会根据生活经验估测长度和时间。

2.2.2能用速度描述物体运动的快慢,并能进行简单计算。会测量物体运动的速度。

本章目标

【物理观念】

通过比较、归纳,由学生建构机械运动、速度的概念;能够选择恰当的参照物来描述物体机械运动的相对性;能用速度来描述物体运动的快慢程度;能使用刻度尺、秒表等测量工具科学规范地测量路程和时间,并计算平均速度。

【科学思维】

学生通过运用数学工具处理物理问题,经历建构速度概念的抽象概括过程;通过比较与分类的方法,归纳平均速度和瞬时速度的区别;利用图像法,区分物体运动的快慢程度和通过路程的长短;基于事实证据,对物体所处的运动状态进行推理和判断。

【科学探究】

经历科学探究的基本过程,了解科学探究的问题、证据、解释、交流等要素;会用简单的物理图像描述数据,根据图像特点对实验结果作出解释;会正确使用刻度尺和秒表,能够通过实验操作测量物体运动的平均速度。

【科学态度与责任】

通过“测量小车运动的速度”实验,发展勇于探索、严谨认真的科学态度和团结协作精神;关注交通安全事宜,遵守交通规则,珍爱生命。

教学思路

本章围绕课标中课程内容“机械运动”这一主题展开,主要内容包括长度和时间的测量、速度的含义及其测量。教学过程中,可以以“测量校门口的汽车是否超速”为主题,以汽车运动为代表,展开对机械运动的研究,了解机械运动的定义及其描述规则,学习刻度尺和秒表等测量工具的使用,科学规范地建构速度的概念,最后综合应用科学素养,设计实验,测量校门口行驶车辆的速度,判断其是否超速,并给出交通安全建议。让学生在本章学习中通过物理研究方法,进行实验探究,收集和分析数据,揭示本质,总结规律,并通过交流解释生活中的实际问题。

新课导入

方式一 【游戏导入】

游戏名称:一分钟有多长

游戏规则:老师发出口令后,请大家一起闭上眼睛,根据自身感觉,估计时间到1分钟的时候,睁开眼睛。早睁眼、晚睁眼3秒以上的同学要接受“惩罚”。选出两名裁判,站到台前监督。

游戏结束后,让两名监督的同学分别说出他们看到的现象。结果是接受“惩罚”的同学有很多,这说明凭感觉来估测物理量是不可靠的。生产、生活中要进行各种测量,如测量温度、时间、速度、质量、体积、面积等,可见借助专业的工具或仪器进行精确测量是十分必要的。

导入语:好,今天我们先来学习第1节:长度和时间的测量。(板书课题)

方式二 【情境导入】

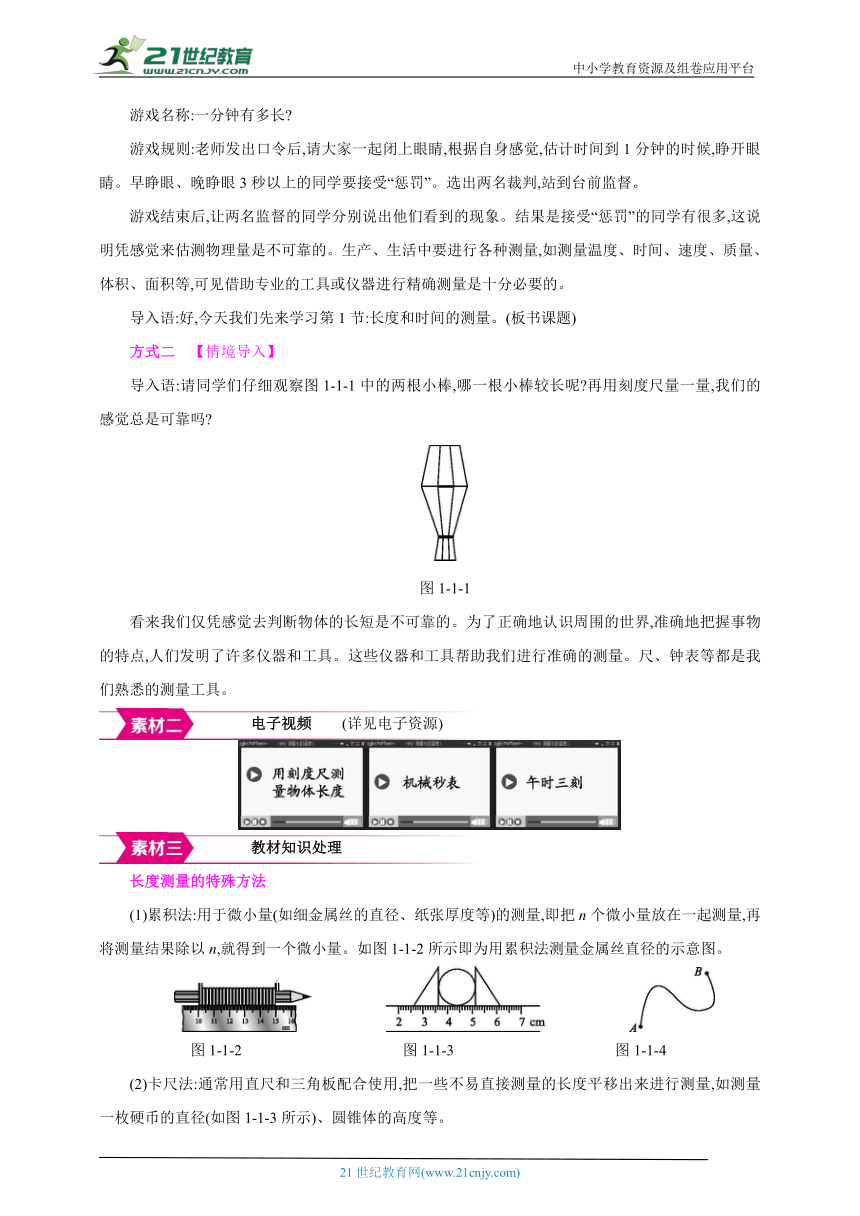

导入语:请同学们仔细观察图1-1-1中的两根小棒,哪一根小棒较长呢 再用刻度尺量一量,我们的感觉总是可靠吗

图1-1-1

看来我们仅凭感觉去判断物体的长短是不可靠的。为了正确地认识周围的世界,准确地把握事物的特点,人们发明了许多仪器和工具。这些仪器和工具帮助我们进行准确的测量。尺、钟表等都是我们熟悉的测量工具。

电子视频 (详见电子资源)

教材知识处理

长度测量的特殊方法

(1)累积法:用于微小量(如细金属丝的直径、纸张厚度等)的测量,即把n个微小量放在一起测量,再将测量结果除以n,就得到一个微小量。如图1-1-2所示即为用累积法测量金属丝直径的示意图。

图1-1-2 图1-1-3 图1-1-4

(2)卡尺法:通常用直尺和三角板配合使用,把一些不易直接测量的长度平移出来进行测量,如测量一枚硬币的直径(如图1-1-3所示)、圆锥体的高度等。

(3)化曲为直法:使用弹性极小的细线与被测物体的长度重合,并在始、末点做好记号(如图1-1-4所示),然后将细线拉直,用刻度尺测出两点间的距离即为被测长度。如测地图上铁路线的长度、圆柱周长等。

(4)化直为曲法:又称滚轮法,即用已知周长的轮子沿着被测物体的长度滚动,记下轮子滚动的圈数,圈数与轮子周长的乘积即为要测的长度。如测操场跑道或某段道路的长等。

本节教材链中考

[考点小说] 长度和时间的测量工具及其使用是中考考查的热点,考查方式主要以填空题、选择题为主。

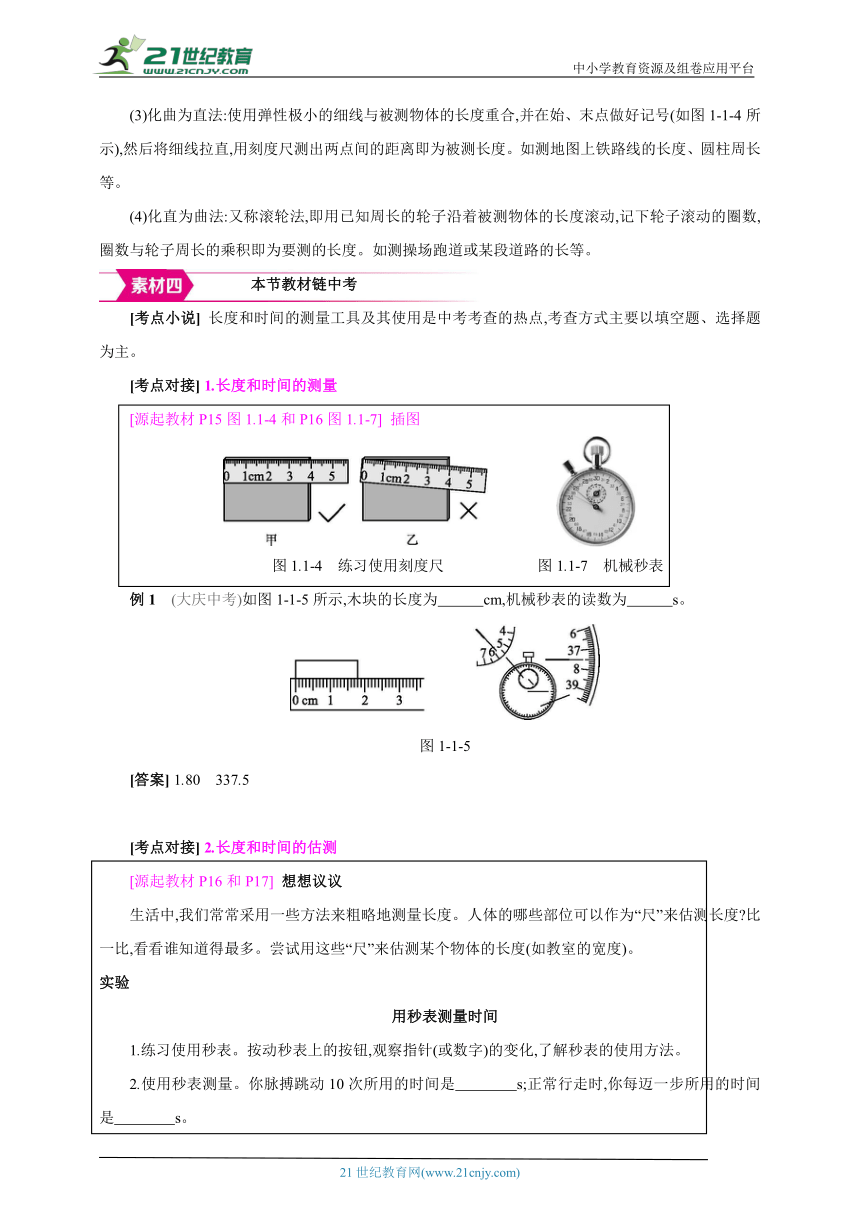

[考点对接] 1.长度和时间的测量

[源起教材P15图1.1-4和P16图1.1-7] 插图

图1.1-4 练习使用刻度尺 图1.1-7 机械秒表

例1 (大庆中考)如图1-1-5所示,木块的长度为 cm,机械秒表的读数为 s。

图1-1-5

[答案] 1.80 337.5

[考点对接] 2.长度和时间的估测

[源起教材P16和P17] 想想议议

生活中,我们常常采用一些方法来粗略地测量长度。人体的哪些部位可以作为“尺”来估测长度 比一比,看看谁知道得最多。尝试用这些“尺”来估测某个物体的长度(如教室的宽度)。

实验

用秒表测量时间

1.练习使用秒表。按动秒表上的按钮,观察指针(或数字)的变化,了解秒表的使用方法。

2.使用秒表测量。你脉搏跳动10次所用的时间是 s;正常行走时,你每迈一步所用的时间是 s。

例2 (福建中考)如表所示是某衬衫吊牌的部分信息,号型“170/92 A”表示适穿人群的特征参数及体型。“A”表示适用于一般体型,“170”表示身高170 cm,“92”表示 ( )

产品名称:衬衫

规格:XL

颜色:蓝色

号型:170/92 A

……

A.胸围92 cm B.肩膀宽92 cm

C.上臂周长92 cm D.脖子周长92 cm

[答案] A

例3 (陕西中考)小明在校园运动会上,参加了初中男子组50 m短跑比赛。他正常完成比赛所用的时间可能为 ( )

A.2 s B.8 s C.1 min D.0.1 h

[答案] B

拓展材料

材料一——古代的长度和时间

古代常以人的身体长度为依据测量长度,如古代常见的长度单位有肘、虎口、掌等。《孔子家语》曰:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。”而一人高约为一丈,故有“丈夫”之称。中国古代常见的长度单位还有:寻、仞、寸、扶、咫、尺、跬、步、常、矢、筵、几、轨、雉、里、毫、厘等。

在我国古代也有不少用作计算时间的方法和形容词。古时一年有十二月,一月有五周,一周有六日,一时辰(2小时)有八刻,一刻约15分钟。一盏茶(10分钟)有两炷香,一炷香(5分钟)有五分,一分(60秒)有六弹指,一弹指(10秒)有十刹那,一刹那就是1秒。

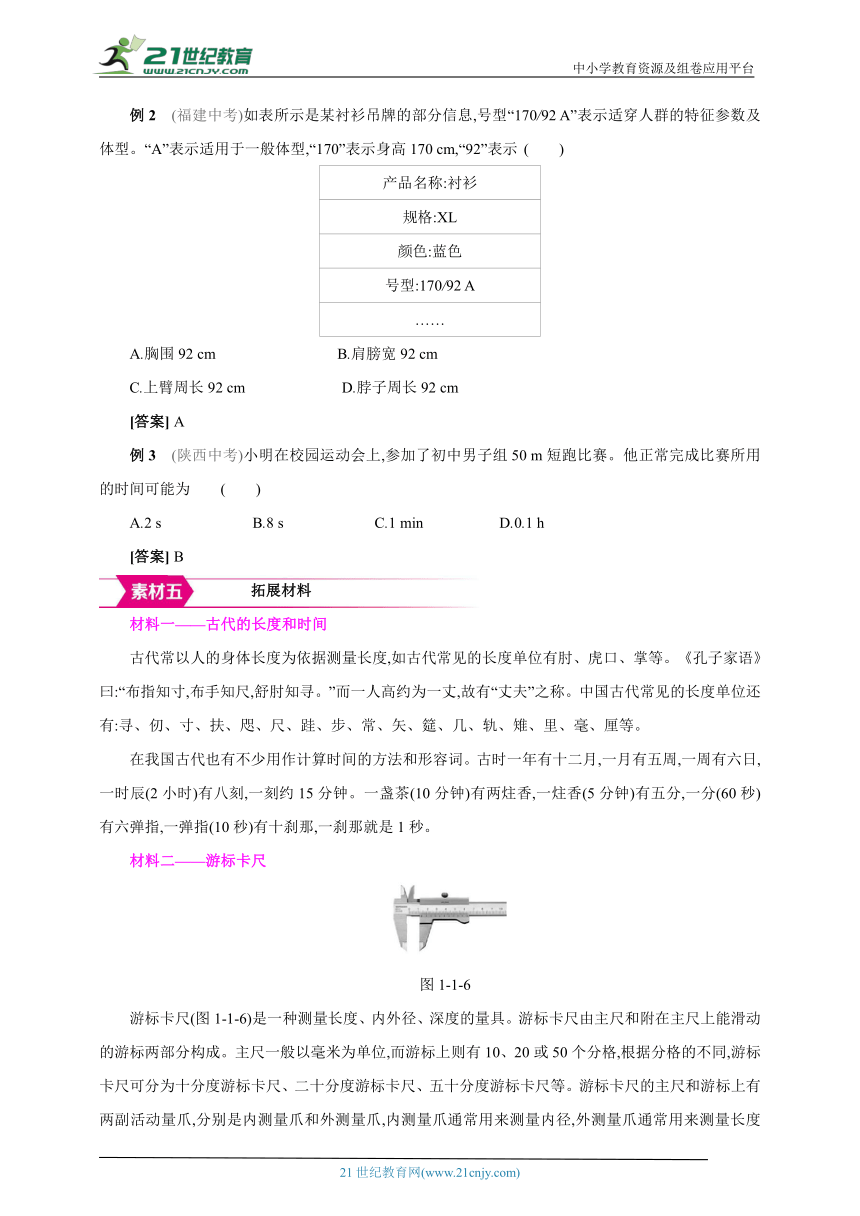

材料二——游标卡尺

图1-1-6

游标卡尺(图1-1-6)是一种测量长度、内外径、深度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度游标卡尺等。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。深度尺与游标尺连在一起,可以测槽和筒的深度。

关于游标卡尺的发明,可以追溯到2000多年前的汉朝。早先人们认为游标卡尺是法国数学家维尼尔·皮尔(公元1580~1637年)在1631年发明的。事实上,我国出土的东汉时期的文物已经有了游标卡尺的雏形,相传是篡汉的新朝皇帝王莽发明的。东汉原始铜卡尺的出土,纠正了世人过去认为游标卡尺乃是欧美科学家发明的观念。

材料三——“尺”的祖先

在汉语里,用作长度单位的“丈”又指男子。无独有偶,英语里的“foot”(英尺)既指脚又指长度单位。古埃及和巴比伦有长度单位“cubit”(肘尺,指肘尖到中指端的长度,约合0.5 m)。我国古代曾把张开的大拇指和中指间一拃的距离叫作一尺。你看,“尺”字多么像用手量长度时的样子啊(图1-1-7)!

图1-1-7

材料四——古代计时器:漏刻

漏刻(图1-1-8)是古代最重要的计时工具。漏,指漏壶;刻,指箭刻。即由漏壶水面的高低,通过箭刻的标度来标示时间。漏刻的历史不仅古老,而且经历了漫长的发展历程,几乎始于新石器后期,一直应用至清代。至今保存最早的漏刻,是西汉时期制造的,据史籍记载,漏刻的发展大致为,由单壶到多级壶,由沉箭法到浮箭法,东汉时,张衡改单壶为双壶,改沉箭为浮箭。为尽量保持漏壶水量基本不变,水滴速度均匀,从而提高计时的准确性,后来经过不断改进,漏壶多至三级、四级,以三级漏使用最为广泛。

图1-1-8

中国的漏刻,在很长的历史时期内,一直是世界上最精准的计时器。经考证,大约在西汉中期,中国漏刻的计时精确度比14世纪欧洲的机械钟还高。

材料五——阿秒激光技术

图1-1-9

在以化石能源为动力的现代交通工具出现以前,马作为最快的交通工具已经为人类服务了几千年。千百年来,无数人好奇马在奔跑过程中,是四脚腾空,还是始终有一蹄着地。在照相技术出现后,人们就开始考虑用照相技术来解决这一问题。在照相技术中,一个“快门”时间内可以曝光并记录一个动作,动作发生时间越短,需要记录它的“快门”就相应地要求越短,否则图像就会出现虚影。但早期的照相技术曝光时间长,成像速度慢。直到1878年,改进了快门的照相机得以应用,才由迈布里奇拍摄了一组赛马奔跑的照片(图1-1-9)。迈布里奇的照片清晰地表明了,在马匹奔跑中的某一时刻,它的四蹄是全部离地的。因此,提高照相机的快门速度(时间分辨能力),可以让我们对事物的认识提高到一个更高水平。

如今,人类的探测器已经飞出了太阳系,而天文学家们的观测范围更是达到了数百亿光年。空间的距离,可以通过光的传播进行测量,空间的分辨率则变成了在时间上要求更高的分辨率(更快的快门)。对于时间的分辨率,人们常常会用到以下几个关于时间的单位:皮秒(ps)、飞秒(fs)和阿秒(as)。

当人们对世界观察的时间尺度达到了阿秒量级,人们可观察的空间也能够达到原子尺度(0.1 nm)和亚原子的尺度。在这样的时间和空间尺度范围,人们对生物、化学和物理的研究边界也变得不断模糊,因为这些微观现象的根源在于电子的运动。这些微观过程中电子运动的时间尺度可以从几十飞秒到更小几十阿秒,如氢原子中电子绕核一周的时间为152 as。阿秒光脉冲的出现使人们能够结合阿秒量级的超高时间分辨率和原子尺度的超高空间分辨率,实现对原子-亚原子微观世界中的极端超快过程的控制和了解的梦想。

材料一 古代的长度和时间

材料二 游标卡尺

材料三 “尺”的祖先

材料四 古代计时器:漏刻

材料五 阿秒激光技术

——详见电子资源

能力培优题 (详见电子资源)

第1节 长度和时间的测量

教材解读 长度和时间是生活中遇到最多的两个基本物理量,要让学生知道利用物理知识可以对有关现象进行定量研究,比如测量物体运动的快慢,就需要测量路程(长度)和时间。 本节介绍了测量长度和时间的常用工具,目的是使学生认识这些工具,使学生能在不同的环境条件下,利用有限的工具进行长度和时间的测量,从而测量出物体运动的速度(后面要学到),以提高学生联系生活实际、解决实际问题的能力。

学 习 目 标 物理观念 1.会使用适当的工具测量长度和时间。 2.知道测量有误差,了解误差和错误的区别。

科学思维 通过质疑直觉感知的长度和时间,进而使用工具进行测量长度和时间。

科学探究 1.使用刻度尺测量长度。 2.使用秒表测时间。 3.通过身体尺、脉搏等进行粗略估测长度和时间。

科学态度 与责任 认识计量长度和时间的工具及其发展变化的过程,可培养对科学技术的热爱。

重 难 点 处 理 重点 正确使用测量工具进行测量。建议教师设计一些简易的、让学生手脑并用的探究活动,比如“测量物理课本的长和宽”,使学生通过亲身体验,对测量工具的使用进行巩固加深。

难点 正确记录测量结果。通过安排“用刻度尺测量物理课本的长和宽”活动,分析不同的测量结果,引出正确记录方法和减小误差的方法。

合作探究 探究课题:如何使用刻度尺测量长度。 提出问题:怎样测量物理课本的长、宽、厚 学生活动:让学生用手边的刻度尺测量物理课本的长、宽、厚,教师巡回指导。 现场指导:教师观察学生的测量过程,找出学生在使用刻度尺时错误的操作,进行展示,让学生们进行纠正,然后教师示范归纳出正确使用刻度尺的方法。 归纳总结:刻度尺的正确使用可以归纳为六个步骤:①选:选择量程、 分度值合适的刻度尺;②放:零刻度线对准被测物体一端,刻度尺紧靠被测物体且与被测边保持平行;③看:视线与尺面垂直;④读:估读到分度值的下一位;⑤记:记录结果有数字和单位;⑥算:多次测量求平均值。

教学设计① (对应ppt见电子资源)

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情境引入: 学生观察下面的图,判断一下,图中上、下两根线段一样长吗 回答: (1)目测的结果是怎样的 (2)用尺子量一量再比较,看看有何发现 [过渡语]靠我们的感觉器官去判断,很难精确,而且有时会出错。所以,要作出准确的判断,得到精确的数据,必须用测量仪器来测量。 今天我们就来学习这节课的内容——长度和时间的测量。 相互谈谈自己的感觉,并回答感觉的结果。 让学生认识到感觉并不可靠,要想获得准确结果,应该进行测量。另外,设问答疑可以激发学生的学习兴趣,让学生积极参与到课程中。

【探究新知】 一、长度的单位 [过渡]请同学们目测一下课桌的长、宽、高,比较它们的长短。要进行测量,就要有一个人们公认的测量标准,也就是测量单位。 讨论交流: 1.让学生观察自己的刻度尺,充分讨论它们的相同之处和不同之处。 2.在小学学过的长度单位有哪些 它们之间的换算关系是怎样的 3.现在还知道长度有哪些新的单位 它们同米的换算关系是怎样的 物理观念: 长度、时间等可定性或定量描述的属性称为物理量。测量物理量的过程实际上是比较的过程,就是将一个待测的物理量与一个公认的标准量进行比较,这个标准量就是单位。 归纳总结: 在国际单位制中长度的单位是米,符号为m,常用长度单位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。 它们同米的换算关系为: 1 km=1000 m=103 m; 1 dm=0.1 m=10-1 m; 1 cm=0.01 m=10-2 m; 1 mm=0.001 m=10-3 m; 1 μm=0.000001 m=10-6 m; 1 nm=0.000000001 m=10-9 m。 思考、交流 思考、交流、总结、练习换算关系 让学生知道,虽然尺的长短不一、外形各异,但它们上面都标有长度单位。进而了解制定国际单位的原因。 记忆长度单位及其进率,使学生达到灵活掌握的程度。

跟踪例题: 指导学生完成下列问题: 1.在下列横线上填上适当的单位: (1)一名中学生身高大约为15.7 。 (2)一支铅笔的直径约为10 。 2.完成单位换算: (1)人头发的直径约7×10-5 m= μm。 (2)一张纸的厚度约10-4 m= nm。 [温馨提示]要注意换算格式,正确的格式是数字不变,把相应的单位做等量代换,示范如下: 7×10-5 m=7×10-5×106 μm=70 μm。 知识拓展: 了解“米”的准确定义:光在真空中 s内所经路程的长度定义为1 m。了解一些物体的长度或物体间的距离,形成感性认识。 二、长度的测量 [过渡]为了准确测量长度,人们设计制造了各种测量工具,你都知道哪些常用的测量工具 1.展示实物 [指出]今天我们重点学习测量长度的常用工具——刻度尺。 [提出问题]观察如图所示刻度尺,回答下列问题: (1)它的零刻度线在哪里,是否磨损 (2)它的测量范围是多少 (3)它的分度值是多少 [强调重点]①刻度尺的零刻度线如果磨损,要从一个清晰的整数刻度线量起。 ②有时用量程来表示测量工具测量的范围。量程是测量范围上限和下限的差。 ③分度值是相邻两刻度线之间的长度,反映了刻度尺的精确程度。 2.使用刻度尺测长度的方法 活动:学生分组实验,测量铅笔的长度、圆柱体的高、木块的长度、物理课本的长和宽等,教师及时纠正出现的问题,要求学会正确使用刻度尺。 做题,并写出单位换算正确的书写过程。 根据生活经验并阅读课本第14、15页辨认长度测量工具。 观察、思考、交流、听讲 对一些物体的长度形成感性认识,并能准确地进行单位之间的换算,掌握单位换算的书写过程。 让学生认识、了解直尺、卷尺、三角尺、游标卡尺、螺旋测微器等。 使用测量工具时,首先观察它的零刻度线、量程和分度值,锻炼学生的观察能力。

归纳总结:正确使用刻度尺的方法可用四个字加以概括,即“选、放、读、记”。 (1)选,在实际的测量中,并不是刻度尺的分度值越小越好,测量时应先根据实际情况确定需要达到的精确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。 (2)放,即刻度尺的位置应放正,零刻度线对准被测物体的一端,有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测边保持平行(如图甲所示),不能歪斜(如图乙所示)。 对于较厚的刻度尺,应使刻度线贴近被测物体(如图丁所示)。 零刻度线磨损时,要从其他清晰整数刻度线量起,测量结果应该等于读出的刻度值减去作为起始的刻度值(如图戊所示,物体长度为7.50 cm-4.00 cm=3.50 cm)。 (3)读,读数时视线要正对刻度线(如图所示);除读出准确值外,还要估读出分度值的下一位数值(估读值)。图中铅笔长度为69.5 mm,其中69 mm是准确值,0.5 mm是估读值。 (4)记,指记录,记录的测量结果应包括数值和单位。图中木块长度为2.79 cm。 思考、交流、分组实验,在实际操作的基础上,归纳体会刻度尺的正确使用方法。 通过亲身测量长度,感受正确使用刻度尺的方法,能够加深印象,更好地理解和掌握相关知识。

[难点剖析]用刻度尺测物体长度时,若被测物体末端正好落在刻度线上,我们读的估读值为零,记录时也不能省略,如图甲所示,物体的长度为2.50 cm,不能读作2.5 cm;若被测物体末端在两刻线之间,读数时估读值就不为零,如图乙所示,物体的长度为2.45 cm。估读时,要读到分度值的下一位,不能再向下读了,因为估读值本身已经不准确了,再向下读出的值是没有意义的。 3.使用刻度尺测长度的特殊方法 学生活动1:利用现有的测量工具,大致测量教室的长度。 (备注:实验器材有两类,随机分给各组。A组:最大测量值为10 m的皮尺;B组:最大测量值为2 m的卷尺。) 学生小组合作,分组展示测量过程和测量成果。 收集A组同学的数据,大致得出教室长度: 测量次数12345教室长度s/m

B组展示测量步骤:先利用刻度尺测出一步的长度,记为d;再走过教室长边,并记录此过程中的步数,记为n;估测教室长度L=nd。 学生活动2:现有一枚硬币、一个球、一段曲线和一截铜丝,想要分别测出硬币的直径和周长、球的直径、曲线的长度和铜丝的直径,同学们有什么办法吗 请两人一组自选实验器材,对以上长度之一进行测量,并写出所需实验器材和实验方案。 请各小组分别展示测量各长度的实验方案: (1)测量一枚硬币的直径和一个球的直径 实验器材:刻度尺、两个直角三角板、桌面。 实验方案:如图甲所示,分别用直角三角板的一条直角边贴在刻度尺上,另一条直角边贴在硬币上,这样,两直角三角板直角顶点在刻度尺上所对的刻度值之差,就是硬币的直径。 如图乙所示,将球放在水平桌面上,刻度尺与桌面垂直,放在桌边上,用一个直角三角板的一条直角边贴在球体上,另一直角边贴在刻度尺上,可以在相应的位置上读出数值,得出球的直径。 (2)测量图中这段曲线的长度 倾听、观察、思考 观察、思考、交流 让学生掌握被测物体末端正好落在刻度线上这种情况(特殊情况)的读数,进一步突破估读这个难点。 根据学生的完成情况,为激发学生的求知欲,渗透测长度的特殊方法:卡尺法(组合法)、化曲为直法、滚轮法、累积法等。

实验器材:柔软的一段棉线、刻度尺。 实验方案:先找一段柔软的棉线,在一端做一个记号,然后将它放在图中曲线的一端,让棉线与被测曲线重合,在曲线另一端处的棉线上做记号。最后将棉线取下,拉直,用刻度尺测出棉线上两个记号间的长度,就是曲线的长度。 (3)测量硬币的周长 实验器材:白纸、铅笔、刻度尺。 实验方案:在硬币的圆周上找一点作出记号,作为起点,找一张白纸,画上一条射线,将硬币上的记号与射线的端点重合,再将硬币沿着射线滚动一周,记下终点。用刻度尺量出两记号点之间的长度,就是硬币的周长。(滚轮法) (4)测量细铜丝的直径 实验器材:圆铅笔、刻度尺。 实验方案:找一支圆铅笔,把细铜丝捋直,将细铜丝在铅笔上依次密绕适当的圈数n,用毫米刻度尺量出这个线圈的长度L,再用线圈长度除以圈数即可得到细铜丝的直径:d=。 交流总结:以上四种测长度的特殊方法分别称为卡尺法(组合法)、化曲为直法、滚轮法、累积法。 测量长度的方法一定还有很多,同学们可以在实践中多探究,希望你们能归纳出更多的方法。 三、时间的测量 [过渡]你知道的测量时间的工具和时间单位有哪些 时间单位之间的换算关系是怎样的 1.时间单位及其测量 (1)时间单位:在国际单位制中,时间的单位是秒,符号为s。除了“秒”之外,常用单位还有小时(h)、分钟(min)。它们之间的换算关系是:1 h=60 min,1 min=60 s,1 h=3600 s。 (2)计时工具:生活中使用的各种石英钟、电子手表;运动场和实验室常用的机械秒表、电子秒表。 2.用秒表测量时间 观察图片和手中的秒表实物。 使用方法:使用时,应先进行调节,即按下归零按钮,使秒针指在“0”处。再按动秒针控制按钮开始计时。计时结束时,要按动秒针控制按钮,这时秒针会停在最后计时处,就可以读出时间值。 读数方法:图中秒表小表盘一周量度的时间是15 min,大表盘一周量度的时间是30 s,秒表的分度值是0.1 s。 分组实验: (1)练习秒表的使用:如何开启、停止、归零;如何读数。 (2)用秒表测量脉搏跳动10次所用时间以及1 min内脉搏跳动的次数。 四、误差 思考:为什么测量值与真实值之间总会有差别 误差的概念是什么 误差的产生原因是什么 减小误差有哪些方法 错误与误差有什么不同 思考回答 仔细观察秒表,获知秒表的结构、使用方法、读数方法。 让学生通过日常生活和课本得到相应答案,可以加深印象。 掌握时间的测量方法(秒表的使用方法)。

学生活动3:请同学们观察学生活动1中A组同学的数据,有什么发现 (测量结果都大致在8.1 m附近,但不完全相同。)各组数据不完全相同,发生错误了吗 (不是错误,是误差。) 在教师引导下归纳对比错误和误差在概念、产生原因方面的差异: 项目测量错误测量误差概念 由于不遵守仪器的使用规则、读数时粗心造成的,不该发生的,能够避免的错误 受所用测量仪器和测量方法的限制,测量值和真实值之间总会有差别,这个差别就是误差,误差是不可避免的产生原因 ①不遵守测量仪器的使用规则;②读取、记录结果时粗心 ①跟测量工具的精密程度有关;②跟测量人读取估计值不同有关减小或 避免 采用正确的测量方法就可以避免 不可避免,只能减小,减小方法:①选用精密的测量工具;②改进测量方法;③多次测量取平均值

方法规律:在物理实验题中,常对某一物理量进行多次测量,如果只多次测量而不求平均值,则是为了使得到的规律具有普遍性;如果多次测量且求平均值,则是为了减小误差。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 交流讨论,领悟误差的存在,得出减小误差的举措。 通过体会误差只能减小,但不可能消除,培养学生总结归纳的能力。

教学设计② (详见电子资源)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

导学设计

学点1:长度的单位

问题1:请同学们仔细观察如图1-1-10所示三条竖线,哪一条竖线最长呢 再用刻度尺量一量,有什么发现

图1-1-10

问题2:测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫作 单位 。国际单位制中,长度的基本单位是 米(m) ,测量长度的常用工具是 刻度尺 。

问题3:写出下列长度单位对应的符号。

米(m) 千米(km) 分米(dm) 厘米(cm)

毫米(mm) 微米(μm) 纳米(nm)

问题4:进行长度单位换算时,数字不变,乘目标单位与原单位之间的进率,将原单位改写为目标单位即可。如图1-1-11所示:

图1-1-11

四名同学做一道单位换算题,过程抄录在下面,其中正确的是 ( B )

A.3 cm=3×=0.03 m B.3 cm=3× m=0.03 m

C.3 cm=3÷100 m=0.03 m D.3=3× m=0.03 m

学点2:长度的测量

问题1:观察图1-1-12中的刻度尺,回答问题:

图1-1-12

在使用刻度尺前,我们应先观察它的 零刻度线、测量范围和分度值 。 分度值 决定了它测量的精确程度。

问题2:如图1-1-13所示,用A、B两把刻度尺测同一物体的长度,就分度值而言, A 刻度尺更精确些。其中正确放置的是 A 刻度尺,且可读出物体的长度为 2.20 cm。

图1-1-13

问题3:(1)某同学用刻度尺测量一支铅笔的长度,如图1-1-14所示。请指出他的测量有哪些错误: 被测铅笔的起始端没有与刻度尺的零刻度线对齐;读数时视线没有正对刻度线 。

图1-1-14

(2)图1-1-15中,三种刻度尺的放置方式哪种规范 不规范的有什么问题

图1-1-15

答: 用刻度尺测量物体的长度时,刻度尺的位置要放正,不能歪斜;刻度尺较厚时,刻度线应紧靠被测物体,所以图丙放置规范 。

问题4:小明用如图1-1-16所示的方法测量硬币的直径,这把刻度尺的分度值是 1 mm ,测得的硬币直径是 1.85 cm。若刻度尺受热膨胀后去测量,测量值将比真实值 偏小 (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

图1-1-16

学点3:时间的测量

问题1:在国际单位制中,时间的基本单位是 秒 ,符号是 s 。其他常用单位有: 时(h) 、 分(min) 、毫米(ms)等。

1 h= 3.6×103 s;1 min= 60 s;1 ms= 10-3 s;1 μs= 10-6 s;1 ns= 10-9 s。

问题2:钟表是用来测量 时间 的工具,一般有三个指针—— 时针、分针、秒针 。

问题3:如图1-1-17所示,该秒表小表盘指针指示的刻度对应的单位是 分(min) ,大表盘指针指示的刻度对应的单位是 秒(s) 。此时分针指在“5”与“6”之间,且超过了中间的半格刻度,秒针应该在30~60 s之间读数。秒表所示的时间为分针和秒针所指示时间的总和,则该秒表所示的时间为 5 min 37.5 s。

问题4:若图1-1-17中的秒表分针没有超过中间的半格刻度(秒针位置不动),则秒针应该在0~30 s之间读数,该秒表所示的时间为 5 min 7.5 s。

图1-1-17

学点4:误差

项目 测量错误 测量误差

概念 由于不遵守仪器的使用规则、读数时粗心造成的,不该发生的,能够避免的错误 受所用测量仪器和测量方法的限制,测量值和真实值之间总会有差别,这个差别就是误差,误差是不可避免的

产生原因 ①不遵守测量仪器的使用规则; ②读取、记录结果时粗心 ①跟测量工具的精密程度有关; ②跟测量人读取估计值不同有关

减小或避免 采用正确的测量方法就可以避免 不可避免,只能减小,减小方法:①选用精密的测量工具;②改进测量方法;③多次测量取平均值

问题:小阳使用同一把刻度尺对同一支铅笔的长度进行了4次测量,记录数据如下:L1=13.37 cm、L2=13.36 cm、L3=13.35 cm、L4=13.76 cm。该铅笔的长度L为 ( B )

A.13.35 cm B.13.36 cm

C.13.360 cm D.13.46 cm

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【人教2024版八上物理精彩课堂(教案+素材)】

1.1长度和时间的测量

第一章 机械运动 章首语

教材分析

《机械运动》是初中物理的起始章节,主要讲述的是测量和运动的初步知识,包括长度和时间的基本测量、机械运动、参照物、速度和平均速度等。

物理是一门以实验为基础的自然学科,而测量是各种实验的基础,了解测量的初步知识,掌握测量的基本技能,是学生学习物理的必要准备。机械运动是自然界最普遍的运动,也是学生最熟悉的运动,还是物理学科后续学习的重要基础,因此放在了本套教材的第一章。

第1节内容是所有测量的基础,介绍了测量的基础知识,通过实验“用刻度尺测量长度”让学生了解如何规范、科学地进行测量。后面3节内容围绕“速度”展开,首先简单介绍了什么是“机械运动”,在第1节“长度和时间的测量”的基础上,渗透空间和时间的概念,进而说明研究运动还需要引入“参照物”。通过学生讨论,建立“速度”概念,同时介绍了“匀速直线运动”和“平均速度”。最后通过实验“测量小车运动的速度”,了解测量速度的基本方法。

学情分析

对于刚开始系统学习物理知识的初中生,由于缺乏定量研究自然现象的经验,他们对测量的重要性认识不足。因此,让学生了解测量的重要性是学习这部分内容首先要解决的问题。教师应灵活使用教材,使学生认识到人的感觉并不总是可靠的,从而引出使用测量工具或仪器进行测量的必要性。长度和时间的测量是后续其他物理量测量的基础,学会正确使用刻度尺对以后学习正确使用温度计、弹簧测力计、电流表等仪器会有很大的帮助。

在小学数学课中,学生已经学习过计算速度和路程的问题,对这些知识并不陌生。但缺乏物理学科思维的推导和实验操作,且生活中的测量常常比较粗略,不够规范。因此,在学习本章知识时,应从训练学生规范地进行实验操作开始,培养学生严谨的科学态度,并尽量从学生已有的基础出发,让他们学习有关测量长度和时间的知识,做到能够规范地使用测量工具进行正确的测量。

课标要求

2.1.1知道机械运动,举例说明机械运动的相对性。

2.2.1会选用适当的工具测量长度和时间,会根据生活经验估测长度和时间。

2.2.2能用速度描述物体运动的快慢,并能进行简单计算。会测量物体运动的速度。

本章目标

【物理观念】

通过比较、归纳,由学生建构机械运动、速度的概念;能够选择恰当的参照物来描述物体机械运动的相对性;能用速度来描述物体运动的快慢程度;能使用刻度尺、秒表等测量工具科学规范地测量路程和时间,并计算平均速度。

【科学思维】

学生通过运用数学工具处理物理问题,经历建构速度概念的抽象概括过程;通过比较与分类的方法,归纳平均速度和瞬时速度的区别;利用图像法,区分物体运动的快慢程度和通过路程的长短;基于事实证据,对物体所处的运动状态进行推理和判断。

【科学探究】

经历科学探究的基本过程,了解科学探究的问题、证据、解释、交流等要素;会用简单的物理图像描述数据,根据图像特点对实验结果作出解释;会正确使用刻度尺和秒表,能够通过实验操作测量物体运动的平均速度。

【科学态度与责任】

通过“测量小车运动的速度”实验,发展勇于探索、严谨认真的科学态度和团结协作精神;关注交通安全事宜,遵守交通规则,珍爱生命。

教学思路

本章围绕课标中课程内容“机械运动”这一主题展开,主要内容包括长度和时间的测量、速度的含义及其测量。教学过程中,可以以“测量校门口的汽车是否超速”为主题,以汽车运动为代表,展开对机械运动的研究,了解机械运动的定义及其描述规则,学习刻度尺和秒表等测量工具的使用,科学规范地建构速度的概念,最后综合应用科学素养,设计实验,测量校门口行驶车辆的速度,判断其是否超速,并给出交通安全建议。让学生在本章学习中通过物理研究方法,进行实验探究,收集和分析数据,揭示本质,总结规律,并通过交流解释生活中的实际问题。

新课导入

方式一 【游戏导入】

游戏名称:一分钟有多长

游戏规则:老师发出口令后,请大家一起闭上眼睛,根据自身感觉,估计时间到1分钟的时候,睁开眼睛。早睁眼、晚睁眼3秒以上的同学要接受“惩罚”。选出两名裁判,站到台前监督。

游戏结束后,让两名监督的同学分别说出他们看到的现象。结果是接受“惩罚”的同学有很多,这说明凭感觉来估测物理量是不可靠的。生产、生活中要进行各种测量,如测量温度、时间、速度、质量、体积、面积等,可见借助专业的工具或仪器进行精确测量是十分必要的。

导入语:好,今天我们先来学习第1节:长度和时间的测量。(板书课题)

方式二 【情境导入】

导入语:请同学们仔细观察图1-1-1中的两根小棒,哪一根小棒较长呢 再用刻度尺量一量,我们的感觉总是可靠吗

图1-1-1

看来我们仅凭感觉去判断物体的长短是不可靠的。为了正确地认识周围的世界,准确地把握事物的特点,人们发明了许多仪器和工具。这些仪器和工具帮助我们进行准确的测量。尺、钟表等都是我们熟悉的测量工具。

电子视频 (详见电子资源)

教材知识处理

长度测量的特殊方法

(1)累积法:用于微小量(如细金属丝的直径、纸张厚度等)的测量,即把n个微小量放在一起测量,再将测量结果除以n,就得到一个微小量。如图1-1-2所示即为用累积法测量金属丝直径的示意图。

图1-1-2 图1-1-3 图1-1-4

(2)卡尺法:通常用直尺和三角板配合使用,把一些不易直接测量的长度平移出来进行测量,如测量一枚硬币的直径(如图1-1-3所示)、圆锥体的高度等。

(3)化曲为直法:使用弹性极小的细线与被测物体的长度重合,并在始、末点做好记号(如图1-1-4所示),然后将细线拉直,用刻度尺测出两点间的距离即为被测长度。如测地图上铁路线的长度、圆柱周长等。

(4)化直为曲法:又称滚轮法,即用已知周长的轮子沿着被测物体的长度滚动,记下轮子滚动的圈数,圈数与轮子周长的乘积即为要测的长度。如测操场跑道或某段道路的长等。

本节教材链中考

[考点小说] 长度和时间的测量工具及其使用是中考考查的热点,考查方式主要以填空题、选择题为主。

[考点对接] 1.长度和时间的测量

[源起教材P15图1.1-4和P16图1.1-7] 插图

图1.1-4 练习使用刻度尺 图1.1-7 机械秒表

例1 (大庆中考)如图1-1-5所示,木块的长度为 cm,机械秒表的读数为 s。

图1-1-5

[答案] 1.80 337.5

[考点对接] 2.长度和时间的估测

[源起教材P16和P17] 想想议议

生活中,我们常常采用一些方法来粗略地测量长度。人体的哪些部位可以作为“尺”来估测长度 比一比,看看谁知道得最多。尝试用这些“尺”来估测某个物体的长度(如教室的宽度)。

实验

用秒表测量时间

1.练习使用秒表。按动秒表上的按钮,观察指针(或数字)的变化,了解秒表的使用方法。

2.使用秒表测量。你脉搏跳动10次所用的时间是 s;正常行走时,你每迈一步所用的时间是 s。

例2 (福建中考)如表所示是某衬衫吊牌的部分信息,号型“170/92 A”表示适穿人群的特征参数及体型。“A”表示适用于一般体型,“170”表示身高170 cm,“92”表示 ( )

产品名称:衬衫

规格:XL

颜色:蓝色

号型:170/92 A

……

A.胸围92 cm B.肩膀宽92 cm

C.上臂周长92 cm D.脖子周长92 cm

[答案] A

例3 (陕西中考)小明在校园运动会上,参加了初中男子组50 m短跑比赛。他正常完成比赛所用的时间可能为 ( )

A.2 s B.8 s C.1 min D.0.1 h

[答案] B

拓展材料

材料一——古代的长度和时间

古代常以人的身体长度为依据测量长度,如古代常见的长度单位有肘、虎口、掌等。《孔子家语》曰:“布指知寸,布手知尺,舒肘知寻。”而一人高约为一丈,故有“丈夫”之称。中国古代常见的长度单位还有:寻、仞、寸、扶、咫、尺、跬、步、常、矢、筵、几、轨、雉、里、毫、厘等。

在我国古代也有不少用作计算时间的方法和形容词。古时一年有十二月,一月有五周,一周有六日,一时辰(2小时)有八刻,一刻约15分钟。一盏茶(10分钟)有两炷香,一炷香(5分钟)有五分,一分(60秒)有六弹指,一弹指(10秒)有十刹那,一刹那就是1秒。

材料二——游标卡尺

图1-1-6

游标卡尺(图1-1-6)是一种测量长度、内外径、深度的量具。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。主尺一般以毫米为单位,而游标上则有10、20或50个分格,根据分格的不同,游标卡尺可分为十分度游标卡尺、二十分度游标卡尺、五十分度游标卡尺等。游标卡尺的主尺和游标上有两副活动量爪,分别是内测量爪和外测量爪,内测量爪通常用来测量内径,外测量爪通常用来测量长度和外径。深度尺与游标尺连在一起,可以测槽和筒的深度。

关于游标卡尺的发明,可以追溯到2000多年前的汉朝。早先人们认为游标卡尺是法国数学家维尼尔·皮尔(公元1580~1637年)在1631年发明的。事实上,我国出土的东汉时期的文物已经有了游标卡尺的雏形,相传是篡汉的新朝皇帝王莽发明的。东汉原始铜卡尺的出土,纠正了世人过去认为游标卡尺乃是欧美科学家发明的观念。

材料三——“尺”的祖先

在汉语里,用作长度单位的“丈”又指男子。无独有偶,英语里的“foot”(英尺)既指脚又指长度单位。古埃及和巴比伦有长度单位“cubit”(肘尺,指肘尖到中指端的长度,约合0.5 m)。我国古代曾把张开的大拇指和中指间一拃的距离叫作一尺。你看,“尺”字多么像用手量长度时的样子啊(图1-1-7)!

图1-1-7

材料四——古代计时器:漏刻

漏刻(图1-1-8)是古代最重要的计时工具。漏,指漏壶;刻,指箭刻。即由漏壶水面的高低,通过箭刻的标度来标示时间。漏刻的历史不仅古老,而且经历了漫长的发展历程,几乎始于新石器后期,一直应用至清代。至今保存最早的漏刻,是西汉时期制造的,据史籍记载,漏刻的发展大致为,由单壶到多级壶,由沉箭法到浮箭法,东汉时,张衡改单壶为双壶,改沉箭为浮箭。为尽量保持漏壶水量基本不变,水滴速度均匀,从而提高计时的准确性,后来经过不断改进,漏壶多至三级、四级,以三级漏使用最为广泛。

图1-1-8

中国的漏刻,在很长的历史时期内,一直是世界上最精准的计时器。经考证,大约在西汉中期,中国漏刻的计时精确度比14世纪欧洲的机械钟还高。

材料五——阿秒激光技术

图1-1-9

在以化石能源为动力的现代交通工具出现以前,马作为最快的交通工具已经为人类服务了几千年。千百年来,无数人好奇马在奔跑过程中,是四脚腾空,还是始终有一蹄着地。在照相技术出现后,人们就开始考虑用照相技术来解决这一问题。在照相技术中,一个“快门”时间内可以曝光并记录一个动作,动作发生时间越短,需要记录它的“快门”就相应地要求越短,否则图像就会出现虚影。但早期的照相技术曝光时间长,成像速度慢。直到1878年,改进了快门的照相机得以应用,才由迈布里奇拍摄了一组赛马奔跑的照片(图1-1-9)。迈布里奇的照片清晰地表明了,在马匹奔跑中的某一时刻,它的四蹄是全部离地的。因此,提高照相机的快门速度(时间分辨能力),可以让我们对事物的认识提高到一个更高水平。

如今,人类的探测器已经飞出了太阳系,而天文学家们的观测范围更是达到了数百亿光年。空间的距离,可以通过光的传播进行测量,空间的分辨率则变成了在时间上要求更高的分辨率(更快的快门)。对于时间的分辨率,人们常常会用到以下几个关于时间的单位:皮秒(ps)、飞秒(fs)和阿秒(as)。

当人们对世界观察的时间尺度达到了阿秒量级,人们可观察的空间也能够达到原子尺度(0.1 nm)和亚原子的尺度。在这样的时间和空间尺度范围,人们对生物、化学和物理的研究边界也变得不断模糊,因为这些微观现象的根源在于电子的运动。这些微观过程中电子运动的时间尺度可以从几十飞秒到更小几十阿秒,如氢原子中电子绕核一周的时间为152 as。阿秒光脉冲的出现使人们能够结合阿秒量级的超高时间分辨率和原子尺度的超高空间分辨率,实现对原子-亚原子微观世界中的极端超快过程的控制和了解的梦想。

材料一 古代的长度和时间

材料二 游标卡尺

材料三 “尺”的祖先

材料四 古代计时器:漏刻

材料五 阿秒激光技术

——详见电子资源

能力培优题 (详见电子资源)

第1节 长度和时间的测量

教材解读 长度和时间是生活中遇到最多的两个基本物理量,要让学生知道利用物理知识可以对有关现象进行定量研究,比如测量物体运动的快慢,就需要测量路程(长度)和时间。 本节介绍了测量长度和时间的常用工具,目的是使学生认识这些工具,使学生能在不同的环境条件下,利用有限的工具进行长度和时间的测量,从而测量出物体运动的速度(后面要学到),以提高学生联系生活实际、解决实际问题的能力。

学 习 目 标 物理观念 1.会使用适当的工具测量长度和时间。 2.知道测量有误差,了解误差和错误的区别。

科学思维 通过质疑直觉感知的长度和时间,进而使用工具进行测量长度和时间。

科学探究 1.使用刻度尺测量长度。 2.使用秒表测时间。 3.通过身体尺、脉搏等进行粗略估测长度和时间。

科学态度 与责任 认识计量长度和时间的工具及其发展变化的过程,可培养对科学技术的热爱。

重 难 点 处 理 重点 正确使用测量工具进行测量。建议教师设计一些简易的、让学生手脑并用的探究活动,比如“测量物理课本的长和宽”,使学生通过亲身体验,对测量工具的使用进行巩固加深。

难点 正确记录测量结果。通过安排“用刻度尺测量物理课本的长和宽”活动,分析不同的测量结果,引出正确记录方法和减小误差的方法。

合作探究 探究课题:如何使用刻度尺测量长度。 提出问题:怎样测量物理课本的长、宽、厚 学生活动:让学生用手边的刻度尺测量物理课本的长、宽、厚,教师巡回指导。 现场指导:教师观察学生的测量过程,找出学生在使用刻度尺时错误的操作,进行展示,让学生们进行纠正,然后教师示范归纳出正确使用刻度尺的方法。 归纳总结:刻度尺的正确使用可以归纳为六个步骤:①选:选择量程、 分度值合适的刻度尺;②放:零刻度线对准被测物体一端,刻度尺紧靠被测物体且与被测边保持平行;③看:视线与尺面垂直;④读:估读到分度值的下一位;⑤记:记录结果有数字和单位;⑥算:多次测量求平均值。

教学设计① (对应ppt见电子资源)

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情境引入: 学生观察下面的图,判断一下,图中上、下两根线段一样长吗 回答: (1)目测的结果是怎样的 (2)用尺子量一量再比较,看看有何发现 [过渡语]靠我们的感觉器官去判断,很难精确,而且有时会出错。所以,要作出准确的判断,得到精确的数据,必须用测量仪器来测量。 今天我们就来学习这节课的内容——长度和时间的测量。 相互谈谈自己的感觉,并回答感觉的结果。 让学生认识到感觉并不可靠,要想获得准确结果,应该进行测量。另外,设问答疑可以激发学生的学习兴趣,让学生积极参与到课程中。

【探究新知】 一、长度的单位 [过渡]请同学们目测一下课桌的长、宽、高,比较它们的长短。要进行测量,就要有一个人们公认的测量标准,也就是测量单位。 讨论交流: 1.让学生观察自己的刻度尺,充分讨论它们的相同之处和不同之处。 2.在小学学过的长度单位有哪些 它们之间的换算关系是怎样的 3.现在还知道长度有哪些新的单位 它们同米的换算关系是怎样的 物理观念: 长度、时间等可定性或定量描述的属性称为物理量。测量物理量的过程实际上是比较的过程,就是将一个待测的物理量与一个公认的标准量进行比较,这个标准量就是单位。 归纳总结: 在国际单位制中长度的单位是米,符号为m,常用长度单位还有千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)。 它们同米的换算关系为: 1 km=1000 m=103 m; 1 dm=0.1 m=10-1 m; 1 cm=0.01 m=10-2 m; 1 mm=0.001 m=10-3 m; 1 μm=0.000001 m=10-6 m; 1 nm=0.000000001 m=10-9 m。 思考、交流 思考、交流、总结、练习换算关系 让学生知道,虽然尺的长短不一、外形各异,但它们上面都标有长度单位。进而了解制定国际单位的原因。 记忆长度单位及其进率,使学生达到灵活掌握的程度。

跟踪例题: 指导学生完成下列问题: 1.在下列横线上填上适当的单位: (1)一名中学生身高大约为15.7 。 (2)一支铅笔的直径约为10 。 2.完成单位换算: (1)人头发的直径约7×10-5 m= μm。 (2)一张纸的厚度约10-4 m= nm。 [温馨提示]要注意换算格式,正确的格式是数字不变,把相应的单位做等量代换,示范如下: 7×10-5 m=7×10-5×106 μm=70 μm。 知识拓展: 了解“米”的准确定义:光在真空中 s内所经路程的长度定义为1 m。了解一些物体的长度或物体间的距离,形成感性认识。 二、长度的测量 [过渡]为了准确测量长度,人们设计制造了各种测量工具,你都知道哪些常用的测量工具 1.展示实物 [指出]今天我们重点学习测量长度的常用工具——刻度尺。 [提出问题]观察如图所示刻度尺,回答下列问题: (1)它的零刻度线在哪里,是否磨损 (2)它的测量范围是多少 (3)它的分度值是多少 [强调重点]①刻度尺的零刻度线如果磨损,要从一个清晰的整数刻度线量起。 ②有时用量程来表示测量工具测量的范围。量程是测量范围上限和下限的差。 ③分度值是相邻两刻度线之间的长度,反映了刻度尺的精确程度。 2.使用刻度尺测长度的方法 活动:学生分组实验,测量铅笔的长度、圆柱体的高、木块的长度、物理课本的长和宽等,教师及时纠正出现的问题,要求学会正确使用刻度尺。 做题,并写出单位换算正确的书写过程。 根据生活经验并阅读课本第14、15页辨认长度测量工具。 观察、思考、交流、听讲 对一些物体的长度形成感性认识,并能准确地进行单位之间的换算,掌握单位换算的书写过程。 让学生认识、了解直尺、卷尺、三角尺、游标卡尺、螺旋测微器等。 使用测量工具时,首先观察它的零刻度线、量程和分度值,锻炼学生的观察能力。

归纳总结:正确使用刻度尺的方法可用四个字加以概括,即“选、放、读、记”。 (1)选,在实际的测量中,并不是刻度尺的分度值越小越好,测量时应先根据实际情况确定需要达到的精确程度,再选择满足测量要求的刻度尺。 (2)放,即刻度尺的位置应放正,零刻度线对准被测物体的一端,有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测边保持平行(如图甲所示),不能歪斜(如图乙所示)。 对于较厚的刻度尺,应使刻度线贴近被测物体(如图丁所示)。 零刻度线磨损时,要从其他清晰整数刻度线量起,测量结果应该等于读出的刻度值减去作为起始的刻度值(如图戊所示,物体长度为7.50 cm-4.00 cm=3.50 cm)。 (3)读,读数时视线要正对刻度线(如图所示);除读出准确值外,还要估读出分度值的下一位数值(估读值)。图中铅笔长度为69.5 mm,其中69 mm是准确值,0.5 mm是估读值。 (4)记,指记录,记录的测量结果应包括数值和单位。图中木块长度为2.79 cm。 思考、交流、分组实验,在实际操作的基础上,归纳体会刻度尺的正确使用方法。 通过亲身测量长度,感受正确使用刻度尺的方法,能够加深印象,更好地理解和掌握相关知识。

[难点剖析]用刻度尺测物体长度时,若被测物体末端正好落在刻度线上,我们读的估读值为零,记录时也不能省略,如图甲所示,物体的长度为2.50 cm,不能读作2.5 cm;若被测物体末端在两刻线之间,读数时估读值就不为零,如图乙所示,物体的长度为2.45 cm。估读时,要读到分度值的下一位,不能再向下读了,因为估读值本身已经不准确了,再向下读出的值是没有意义的。 3.使用刻度尺测长度的特殊方法 学生活动1:利用现有的测量工具,大致测量教室的长度。 (备注:实验器材有两类,随机分给各组。A组:最大测量值为10 m的皮尺;B组:最大测量值为2 m的卷尺。) 学生小组合作,分组展示测量过程和测量成果。 收集A组同学的数据,大致得出教室长度: 测量次数12345教室长度s/m

B组展示测量步骤:先利用刻度尺测出一步的长度,记为d;再走过教室长边,并记录此过程中的步数,记为n;估测教室长度L=nd。 学生活动2:现有一枚硬币、一个球、一段曲线和一截铜丝,想要分别测出硬币的直径和周长、球的直径、曲线的长度和铜丝的直径,同学们有什么办法吗 请两人一组自选实验器材,对以上长度之一进行测量,并写出所需实验器材和实验方案。 请各小组分别展示测量各长度的实验方案: (1)测量一枚硬币的直径和一个球的直径 实验器材:刻度尺、两个直角三角板、桌面。 实验方案:如图甲所示,分别用直角三角板的一条直角边贴在刻度尺上,另一条直角边贴在硬币上,这样,两直角三角板直角顶点在刻度尺上所对的刻度值之差,就是硬币的直径。 如图乙所示,将球放在水平桌面上,刻度尺与桌面垂直,放在桌边上,用一个直角三角板的一条直角边贴在球体上,另一直角边贴在刻度尺上,可以在相应的位置上读出数值,得出球的直径。 (2)测量图中这段曲线的长度 倾听、观察、思考 观察、思考、交流 让学生掌握被测物体末端正好落在刻度线上这种情况(特殊情况)的读数,进一步突破估读这个难点。 根据学生的完成情况,为激发学生的求知欲,渗透测长度的特殊方法:卡尺法(组合法)、化曲为直法、滚轮法、累积法等。

实验器材:柔软的一段棉线、刻度尺。 实验方案:先找一段柔软的棉线,在一端做一个记号,然后将它放在图中曲线的一端,让棉线与被测曲线重合,在曲线另一端处的棉线上做记号。最后将棉线取下,拉直,用刻度尺测出棉线上两个记号间的长度,就是曲线的长度。 (3)测量硬币的周长 实验器材:白纸、铅笔、刻度尺。 实验方案:在硬币的圆周上找一点作出记号,作为起点,找一张白纸,画上一条射线,将硬币上的记号与射线的端点重合,再将硬币沿着射线滚动一周,记下终点。用刻度尺量出两记号点之间的长度,就是硬币的周长。(滚轮法) (4)测量细铜丝的直径 实验器材:圆铅笔、刻度尺。 实验方案:找一支圆铅笔,把细铜丝捋直,将细铜丝在铅笔上依次密绕适当的圈数n,用毫米刻度尺量出这个线圈的长度L,再用线圈长度除以圈数即可得到细铜丝的直径:d=。 交流总结:以上四种测长度的特殊方法分别称为卡尺法(组合法)、化曲为直法、滚轮法、累积法。 测量长度的方法一定还有很多,同学们可以在实践中多探究,希望你们能归纳出更多的方法。 三、时间的测量 [过渡]你知道的测量时间的工具和时间单位有哪些 时间单位之间的换算关系是怎样的 1.时间单位及其测量 (1)时间单位:在国际单位制中,时间的单位是秒,符号为s。除了“秒”之外,常用单位还有小时(h)、分钟(min)。它们之间的换算关系是:1 h=60 min,1 min=60 s,1 h=3600 s。 (2)计时工具:生活中使用的各种石英钟、电子手表;运动场和实验室常用的机械秒表、电子秒表。 2.用秒表测量时间 观察图片和手中的秒表实物。 使用方法:使用时,应先进行调节,即按下归零按钮,使秒针指在“0”处。再按动秒针控制按钮开始计时。计时结束时,要按动秒针控制按钮,这时秒针会停在最后计时处,就可以读出时间值。 读数方法:图中秒表小表盘一周量度的时间是15 min,大表盘一周量度的时间是30 s,秒表的分度值是0.1 s。 分组实验: (1)练习秒表的使用:如何开启、停止、归零;如何读数。 (2)用秒表测量脉搏跳动10次所用时间以及1 min内脉搏跳动的次数。 四、误差 思考:为什么测量值与真实值之间总会有差别 误差的概念是什么 误差的产生原因是什么 减小误差有哪些方法 错误与误差有什么不同 思考回答 仔细观察秒表,获知秒表的结构、使用方法、读数方法。 让学生通过日常生活和课本得到相应答案,可以加深印象。 掌握时间的测量方法(秒表的使用方法)。

学生活动3:请同学们观察学生活动1中A组同学的数据,有什么发现 (测量结果都大致在8.1 m附近,但不完全相同。)各组数据不完全相同,发生错误了吗 (不是错误,是误差。) 在教师引导下归纳对比错误和误差在概念、产生原因方面的差异: 项目测量错误测量误差概念 由于不遵守仪器的使用规则、读数时粗心造成的,不该发生的,能够避免的错误 受所用测量仪器和测量方法的限制,测量值和真实值之间总会有差别,这个差别就是误差,误差是不可避免的产生原因 ①不遵守测量仪器的使用规则;②读取、记录结果时粗心 ①跟测量工具的精密程度有关;②跟测量人读取估计值不同有关减小或 避免 采用正确的测量方法就可以避免 不可避免,只能减小,减小方法:①选用精密的测量工具;②改进测量方法;③多次测量取平均值

方法规律:在物理实验题中,常对某一物理量进行多次测量,如果只多次测量而不求平均值,则是为了使得到的规律具有普遍性;如果多次测量且求平均值,则是为了减小误差。 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 交流讨论,领悟误差的存在,得出减小误差的举措。 通过体会误差只能减小,但不可能消除,培养学生总结归纳的能力。

教学设计② (详见电子资源)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

导学设计

学点1:长度的单位

问题1:请同学们仔细观察如图1-1-10所示三条竖线,哪一条竖线最长呢 再用刻度尺量一量,有什么发现

图1-1-10

问题2:测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫作 单位 。国际单位制中,长度的基本单位是 米(m) ,测量长度的常用工具是 刻度尺 。

问题3:写出下列长度单位对应的符号。

米(m) 千米(km) 分米(dm) 厘米(cm)

毫米(mm) 微米(μm) 纳米(nm)

问题4:进行长度单位换算时,数字不变,乘目标单位与原单位之间的进率,将原单位改写为目标单位即可。如图1-1-11所示:

图1-1-11

四名同学做一道单位换算题,过程抄录在下面,其中正确的是 ( B )

A.3 cm=3×=0.03 m B.3 cm=3× m=0.03 m

C.3 cm=3÷100 m=0.03 m D.3=3× m=0.03 m

学点2:长度的测量

问题1:观察图1-1-12中的刻度尺,回答问题:

图1-1-12

在使用刻度尺前,我们应先观察它的 零刻度线、测量范围和分度值 。 分度值 决定了它测量的精确程度。

问题2:如图1-1-13所示,用A、B两把刻度尺测同一物体的长度,就分度值而言, A 刻度尺更精确些。其中正确放置的是 A 刻度尺,且可读出物体的长度为 2.20 cm。

图1-1-13

问题3:(1)某同学用刻度尺测量一支铅笔的长度,如图1-1-14所示。请指出他的测量有哪些错误: 被测铅笔的起始端没有与刻度尺的零刻度线对齐;读数时视线没有正对刻度线 。

图1-1-14

(2)图1-1-15中,三种刻度尺的放置方式哪种规范 不规范的有什么问题

图1-1-15

答: 用刻度尺测量物体的长度时,刻度尺的位置要放正,不能歪斜;刻度尺较厚时,刻度线应紧靠被测物体,所以图丙放置规范 。

问题4:小明用如图1-1-16所示的方法测量硬币的直径,这把刻度尺的分度值是 1 mm ,测得的硬币直径是 1.85 cm。若刻度尺受热膨胀后去测量,测量值将比真实值 偏小 (选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

图1-1-16

学点3:时间的测量

问题1:在国际单位制中,时间的基本单位是 秒 ,符号是 s 。其他常用单位有: 时(h) 、 分(min) 、毫米(ms)等。

1 h= 3.6×103 s;1 min= 60 s;1 ms= 10-3 s;1 μs= 10-6 s;1 ns= 10-9 s。

问题2:钟表是用来测量 时间 的工具,一般有三个指针—— 时针、分针、秒针 。

问题3:如图1-1-17所示,该秒表小表盘指针指示的刻度对应的单位是 分(min) ,大表盘指针指示的刻度对应的单位是 秒(s) 。此时分针指在“5”与“6”之间,且超过了中间的半格刻度,秒针应该在30~60 s之间读数。秒表所示的时间为分针和秒针所指示时间的总和,则该秒表所示的时间为 5 min 37.5 s。

问题4:若图1-1-17中的秒表分针没有超过中间的半格刻度(秒针位置不动),则秒针应该在0~30 s之间读数,该秒表所示的时间为 5 min 7.5 s。

图1-1-17

学点4:误差

项目 测量错误 测量误差

概念 由于不遵守仪器的使用规则、读数时粗心造成的,不该发生的,能够避免的错误 受所用测量仪器和测量方法的限制,测量值和真实值之间总会有差别,这个差别就是误差,误差是不可避免的

产生原因 ①不遵守测量仪器的使用规则; ②读取、记录结果时粗心 ①跟测量工具的精密程度有关; ②跟测量人读取估计值不同有关

减小或避免 采用正确的测量方法就可以避免 不可避免,只能减小,减小方法:①选用精密的测量工具;②改进测量方法;③多次测量取平均值

问题:小阳使用同一把刻度尺对同一支铅笔的长度进行了4次测量,记录数据如下:L1=13.37 cm、L2=13.36 cm、L3=13.35 cm、L4=13.76 cm。该铅笔的长度L为 ( B )

A.13.35 cm B.13.36 cm

C.13.360 cm D.13.46 cm

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录