第一章 地球及其宇宙环境(单元复习课件30张)-七年级地理上册同步精品课堂(商务星球版2024)

文档属性

| 名称 | 第一章 地球及其宇宙环境(单元复习课件30张)-七年级地理上册同步精品课堂(商务星球版2024) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 97.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-04 20:20:23 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

01

地球及其宇宙环境

· 单元复习

商务星球版

01

03

考点梳理

单元检测

02

思维导图

CONTENTS》

目录

Part

一

考点梳理

一

地球的宇宙环境

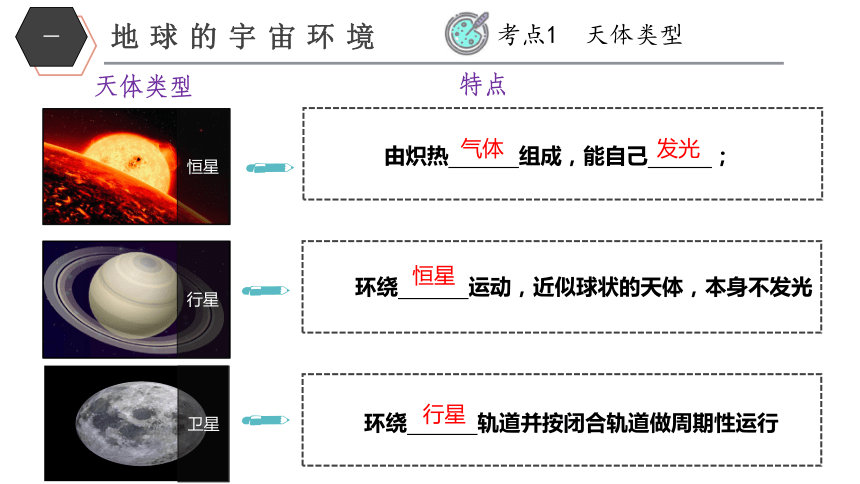

恒星

由炽热 组成,能自己 ;

气体

发光

行星

环绕 运动,近似球状的天体,本身不发光

恒星

卫星

环绕 轨道并按闭合轨道做周期性运行

行星

天体类型

特点

考点1 天体类型

一

地球的宇宙环境

考点1 天体类型

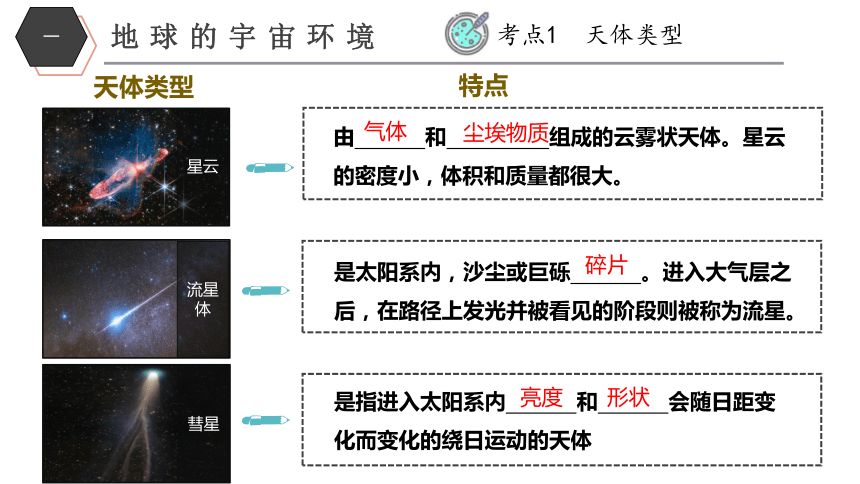

星云

由 和 组成的云雾状天体。星云的密度小,体积和质量都很大。

气体

流星体

是太阳系内,沙尘或巨砾 。进入大气层之后,在路径上发光并被看见的阶段则被称为流星。

碎片

彗星

是指进入太阳系内 和 会随日距变化而变化的绕日运动的天体

亮度

尘埃物质

形状

天体类型

特点

一

地球的宇宙环境

考点1 天体类型

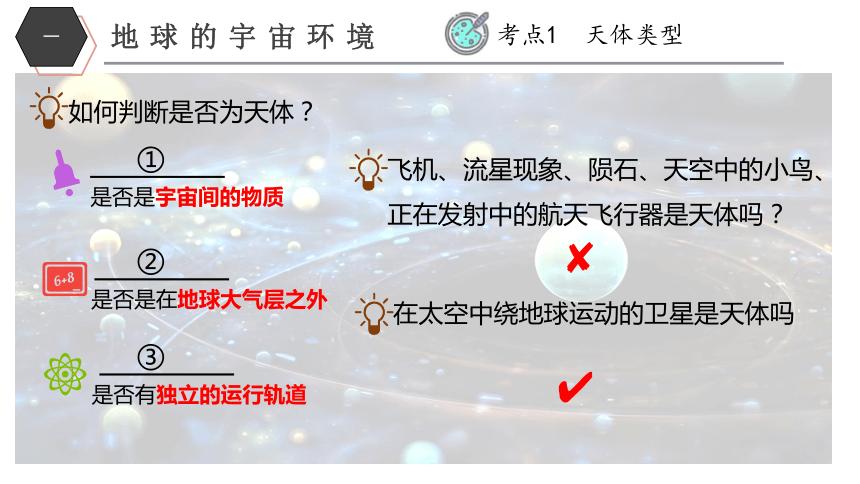

是否是宇宙间的物质

是否是在地球大气层之外

是否有独立的运行轨道

①

②

③

如何判断是否为天体?

飞机、流星现象、陨石、天空中的小鸟、正在发射中的航天飞行器是天体吗?

在太空中绕地球运动的卫星是天体吗

一

地球的宇宙环境

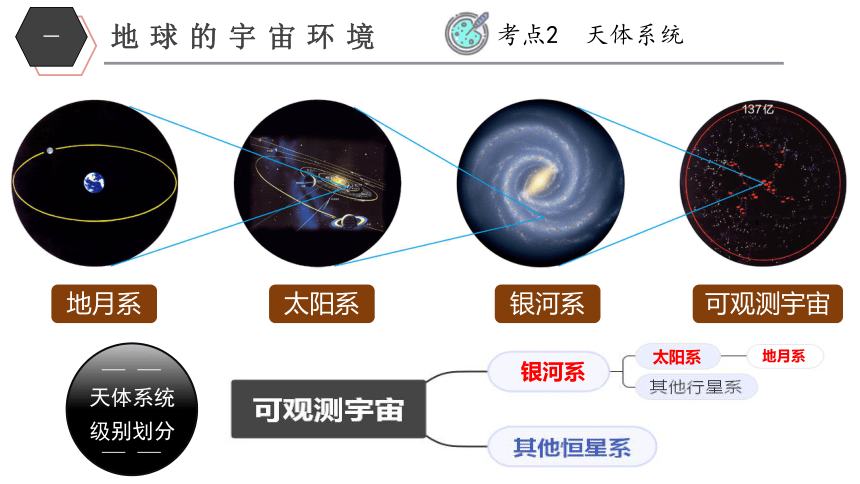

考点2 天体系统

地月系

太阳系

银河系

可观测宇宙

天体系统

级别划分

银河系

太阳系

地月系

一

地球的宇宙环境

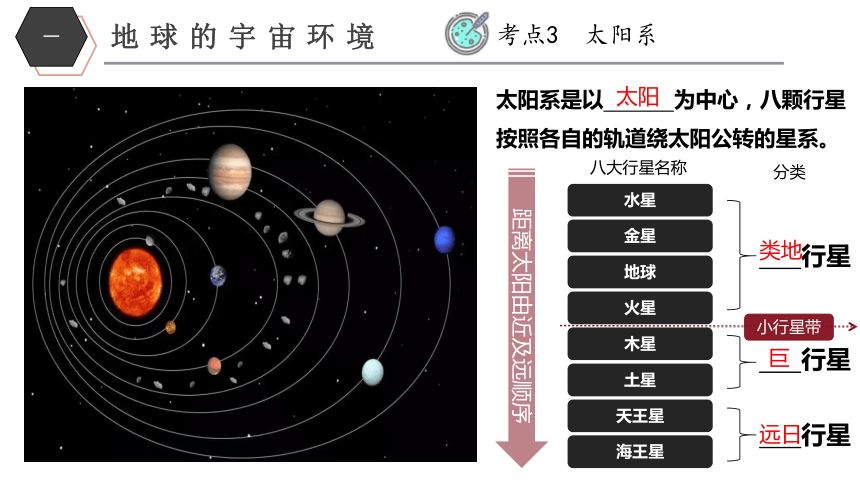

考点3 太阳系

太阳系是以 为中心,八颗行星按照各自的轨道绕太阳公转的星系。

太阳

距离太阳由近及远顺序

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

八大行星名称

分类

行星

行星

行星

小行星带

类地

巨

远日

一

地球的宇宙环境

考点3 太阳系

近圆性

同向性

共面性

NO1

NO2

NO3

自西向东

共同特征

八大行星有什么共同的运动特征?

一

地球的宇宙环境

考点4 地球存在生命的条件

安全的宇宙环境

稳定的太阳

适中

光照

日地距离

外部条件

一

地球的宇宙环境

考点4 地球存在生命的条件

适宜的地表温度

适合的 厚度和成分

充足的

大气

水分

自身条件

二

地球的形态

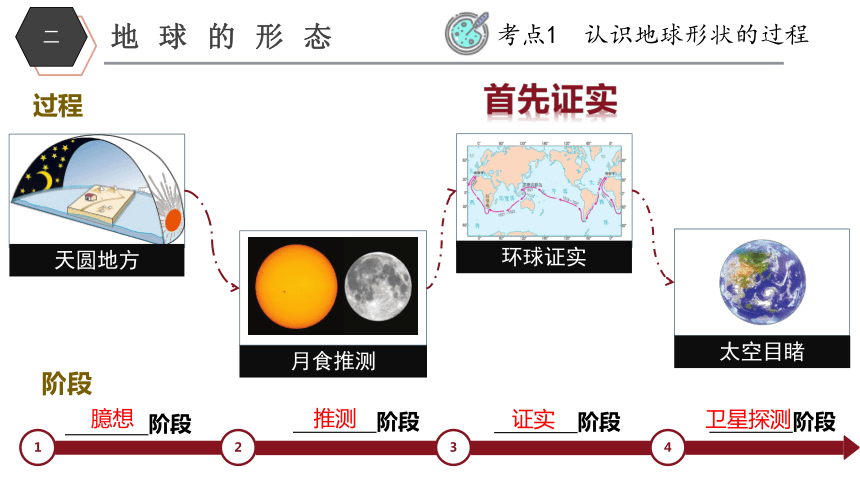

考点1 认识地球形状的过程

太空目睹

环球证实

月食推测

天圆地方

首先证实

阶段

阶段

1

2

3

4

阶段

阶段

臆想

推测

证实

卫星探测

过程

阶段

二

地球的形态

考点2 地球的大小

极半径: 千米

平均半径: 千米

赤道半径: 千米

赤道周长:约 千米

表面积:约 平方千米

结论:极半径 (大于/小于)赤道半径,地球是个 略鼓、 稍扁的椭球体。

小于

赤道

两极

4万

5.1亿

6357

6371

6378

五组数据

地球形状

二

地球的形态

考点3 地球表层

圈

圈

圈

圈

并不单独占有任何空间,而是分别渗透于 的底部、 的全部和 的上部

大气

生物

水

岩石

大气圈

生物圈

水圈

岩石圈

地球外部圈层

生物圈的特点

阶段二: ;

阶段三: ;

三

太空探索

考点1 探月工程

01

02

03

04

05

06

1959年 成功发射月球1号探测器,是首个飞掠月球的探测器。

1969年7月20日,阿波罗11号登陆月球, 成为人类登月第一人。

世界探月成就

阿姆斯特朗

苏联

中国探月成就—— 工程

2007年10月24日,“嫦娥一号”发射成功,实现绕月飞行与探测。

2010年10月1日,“嫦娥二号”发射成功

2013年12月14日,“嫦娥三号”携带的“玉兔号”月球车实现月面软着陆。

2019年1月3日,“嫦娥四号”首次实现太空探测器在月球背面软着陆。

2020年12月17日,“嫦娥五号”携带月球样品成功返回地球。

2024年6月25日,嫦娥六号实现世界首次月球背面采样返回。

嫦娥

阶段一: ;

载人登月

建立月球基地

无人月球探测

三

太空探索

考点2 火星探测与空间站建设

我国实施的火星及其他行星探测任务命名为“ 系列”

苏联——礼炮1号

苏联——和平号

国际空间站

中国— ;

天问

火星探测

空间站建设

天宫空间站

三

太空探索

考点3 我国航天家族

空间实验平台

“ ”系列

载人飞船

“神舟”系列

实验舱

“问天”系列

探日工程

“羲和”系列

探月工程

“ ”系列

月球车

“ ”系列

行星探测器

“ ”系列

火星车

“ ”系列

天问

嫦娥

玉兔

祝融

天宫

三

太空探索

考点3 太空探索的意义

开发资源

太空探索有助于人类更深入地了解宇宙中的星系和行星,更好地开发太空资源。如, 资源、 资源、 资源、环境资源等。

推动科技发展

太空探索激发了无尽的想象力和创造力,推动了科学技术的进步,并为人类社会带来了许多重要的创新和发现。

地球保护

通过观测地球的大气层和气候变化,我们可以更好地理解和应对地球面临的环境问题。

空间

太阳能

矿产

太空探索有什么意义?

Part

二

思维导图

思维导图

思维导图

思维导图

Part

三

单元练习

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

1.在下列天体系统中,不能找到问天实验舱的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.河外星系

2.此次出舱活动中( )

A.出舱的航天员属于天体 B.未出舱的航天员属于天体

C.问天实验舱属于天体 D.小机械臂属于天体

2022年9月1日,神舟十四号航天员乘组进行了首次出舱活动,陈冬、刘洋两名航天员成功出舱,并在舱内航天员蔡旭哲的配合支持下,成功完成安装脚限位器和舱外工作台等工作,后续还在小机械臂的支持下,进行了问天实验舱扩展泵组安装、问天实验舱全景相机抬升等各项既定任务。据此完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

3.材料中的天体属于的天体类型组合正确的是( )

A.星云、恒星、行星 B.恒星、行星、流星体

C.恒星、行星、卫星 D.恒星、行星、彗星

4.相对于地球来说,月球更易遭受陨石袭击,其原因是( )

A.公转速度快 B.离小行星带更近

C.宇宙环境不安全 D.表面无大气层

5.日食发生时太阳、地球、月亮三者位置关系正确的是( )

北京时间2019年12月26日,2019年的最后一次日食在天空上演。日食是指月球运行到太阳和地球之间恰好或几乎成一直线,太阳光被月球遮住,月球的影子投射到地球表面上来,在月影区域内就看不见或看不全太阳的现象。据此,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

6.推测系外行星——Kepler452b可能存在生命的外部条件是( )

A.有适宜大气 B.有适宜温度 C.拥有液态水 D.有稳定光照

7.液态水的存在是地球生命起源和发展的重要条件之一。下列叙述中与地球“液态水存在”直接有关的是( )

①地球昼夜交替周期适中②地球的质量和体积适中

③地球处于安全宇宙环境④地球与太阳的距离适中

A.①④ B.①② C.②③ D.②④

美国宇航局宣布一项重大发现:在距离地球1400光年的位置发现了“另一个地球”的系外行星——Kepler452b。该行星比地球大概大60%,其可能拥有液态水;它围绕的母恒星与太阳非常类似,该行星到其母恒星的距离,也与地球到太阳的距离比较相近。据此下面小题

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

8.麦哲伦船队经过的大洋中,面积最大的是( )

A.大西洋 B.北冰洋 C.印度洋 D.太平洋

9.麦哲伦船队环球航行的成功,证实了( )

A.天圆地方的学说 B.太阳是宇宙中心

C.地球是一个球体 D.地球是宇宙中心

麦哲伦环球航行令世人敬佩。图为“麦哲伦环球航行路线图”。读图,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

10.航天员在太空中看到地球的全貌应该是( )

A. 圆形 B.球体 C.圆锥体 D.弧形

11.下列事例不能证明地球是个球体的是( )

A.人造卫星拍摄的地球照片

B.16世纪初,麦哲伦船队环球航行的成功

C.成熟的苹果从树上落下

D.远方的帆船驶来,总是先看到桅杆,再看到船身

“摘星星的妈妈回来了”。2022年4月16日11时05分,神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱,结束了为期6个月的太空之旅。完成下面小题。

单元检测

12.嫦娥五号探测器探索的内容是()

A.太阳 B.月球 C.火星 D.地球

13.嫦娥五号探测器成功将月球样品带回地球。下列说法与现实不符的是( )

A.让我们更深入地了解月球 B.为在月球上建造中国空间站打下基础

C.已具备大规模开发月球矿产资源能力 D.我国探月技术已经达到世界领先水平

2021年11月24日,《科技创新(三)》纪念邮票发行。其中,“嫦娥五号”邮票(下图)展现了嫦娥五号月球探测器首次实施无人月面取样的工作场景。据此,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

(1)“Itokawa”小行星在宇宙中位于 星和 星之间(填序号及名称)。

(2)地球所属的行星类别是 ,图中与地球行星类别相同的个数有 个

(3)宇宙中的天体类型多种多样,下列属于自然天体的有 (填序号)

①陨石②哈雷彗星③宇宙飞船④星云⑤火星上的探测车

(4)由小行星样本分析“地球上的生命是由小行星带来的”说法的可靠性。

14.曾经有哲学家认为地球上的生命是由小行星带来的,但一直未得到任何理论支持。隼鸟一号是日本于2003年发射的小行星探测计划的一部分,主要目标是为了采集一颗名为“Itokawa”的小行星样本并将小行星样本送回地球。最近,来自伦敦大学的一个团队在“Itokawa”小行星的样本中找到了有机物质和水,而此类行星是地球上大多数陨石的来源。下图为太阳系部分行星运转轨道示意图。

单元检测

②火

①木

类地行星

2

②④

在这一颗小行星样本中发现拥有生命所必需的水和有机物,科学家推测这一种小行星与地球发生碰撞,将生命所需的物质送到地球,让地球出现了生命起源,最终出现了人类。即人类的起源可能与小行星的碰撞有关。

01

地球及其宇宙环境

· 单元复习

商务星球版

01

03

考点梳理

单元检测

02

思维导图

CONTENTS》

目录

Part

一

考点梳理

一

地球的宇宙环境

恒星

由炽热 组成,能自己 ;

气体

发光

行星

环绕 运动,近似球状的天体,本身不发光

恒星

卫星

环绕 轨道并按闭合轨道做周期性运行

行星

天体类型

特点

考点1 天体类型

一

地球的宇宙环境

考点1 天体类型

星云

由 和 组成的云雾状天体。星云的密度小,体积和质量都很大。

气体

流星体

是太阳系内,沙尘或巨砾 。进入大气层之后,在路径上发光并被看见的阶段则被称为流星。

碎片

彗星

是指进入太阳系内 和 会随日距变化而变化的绕日运动的天体

亮度

尘埃物质

形状

天体类型

特点

一

地球的宇宙环境

考点1 天体类型

是否是宇宙间的物质

是否是在地球大气层之外

是否有独立的运行轨道

①

②

③

如何判断是否为天体?

飞机、流星现象、陨石、天空中的小鸟、正在发射中的航天飞行器是天体吗?

在太空中绕地球运动的卫星是天体吗

一

地球的宇宙环境

考点2 天体系统

地月系

太阳系

银河系

可观测宇宙

天体系统

级别划分

银河系

太阳系

地月系

一

地球的宇宙环境

考点3 太阳系

太阳系是以 为中心,八颗行星按照各自的轨道绕太阳公转的星系。

太阳

距离太阳由近及远顺序

水星

金星

地球

火星

木星

土星

天王星

海王星

八大行星名称

分类

行星

行星

行星

小行星带

类地

巨

远日

一

地球的宇宙环境

考点3 太阳系

近圆性

同向性

共面性

NO1

NO2

NO3

自西向东

共同特征

八大行星有什么共同的运动特征?

一

地球的宇宙环境

考点4 地球存在生命的条件

安全的宇宙环境

稳定的太阳

适中

光照

日地距离

外部条件

一

地球的宇宙环境

考点4 地球存在生命的条件

适宜的地表温度

适合的 厚度和成分

充足的

大气

水分

自身条件

二

地球的形态

考点1 认识地球形状的过程

太空目睹

环球证实

月食推测

天圆地方

首先证实

阶段

阶段

1

2

3

4

阶段

阶段

臆想

推测

证实

卫星探测

过程

阶段

二

地球的形态

考点2 地球的大小

极半径: 千米

平均半径: 千米

赤道半径: 千米

赤道周长:约 千米

表面积:约 平方千米

结论:极半径 (大于/小于)赤道半径,地球是个 略鼓、 稍扁的椭球体。

小于

赤道

两极

4万

5.1亿

6357

6371

6378

五组数据

地球形状

二

地球的形态

考点3 地球表层

圈

圈

圈

圈

并不单独占有任何空间,而是分别渗透于 的底部、 的全部和 的上部

大气

生物

水

岩石

大气圈

生物圈

水圈

岩石圈

地球外部圈层

生物圈的特点

阶段二: ;

阶段三: ;

三

太空探索

考点1 探月工程

01

02

03

04

05

06

1959年 成功发射月球1号探测器,是首个飞掠月球的探测器。

1969年7月20日,阿波罗11号登陆月球, 成为人类登月第一人。

世界探月成就

阿姆斯特朗

苏联

中国探月成就—— 工程

2007年10月24日,“嫦娥一号”发射成功,实现绕月飞行与探测。

2010年10月1日,“嫦娥二号”发射成功

2013年12月14日,“嫦娥三号”携带的“玉兔号”月球车实现月面软着陆。

2019年1月3日,“嫦娥四号”首次实现太空探测器在月球背面软着陆。

2020年12月17日,“嫦娥五号”携带月球样品成功返回地球。

2024年6月25日,嫦娥六号实现世界首次月球背面采样返回。

嫦娥

阶段一: ;

载人登月

建立月球基地

无人月球探测

三

太空探索

考点2 火星探测与空间站建设

我国实施的火星及其他行星探测任务命名为“ 系列”

苏联——礼炮1号

苏联——和平号

国际空间站

中国— ;

天问

火星探测

空间站建设

天宫空间站

三

太空探索

考点3 我国航天家族

空间实验平台

“ ”系列

载人飞船

“神舟”系列

实验舱

“问天”系列

探日工程

“羲和”系列

探月工程

“ ”系列

月球车

“ ”系列

行星探测器

“ ”系列

火星车

“ ”系列

天问

嫦娥

玉兔

祝融

天宫

三

太空探索

考点3 太空探索的意义

开发资源

太空探索有助于人类更深入地了解宇宙中的星系和行星,更好地开发太空资源。如, 资源、 资源、 资源、环境资源等。

推动科技发展

太空探索激发了无尽的想象力和创造力,推动了科学技术的进步,并为人类社会带来了许多重要的创新和发现。

地球保护

通过观测地球的大气层和气候变化,我们可以更好地理解和应对地球面临的环境问题。

空间

太阳能

矿产

太空探索有什么意义?

Part

二

思维导图

思维导图

思维导图

思维导图

Part

三

单元练习

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

1.在下列天体系统中,不能找到问天实验舱的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.河外星系

2.此次出舱活动中( )

A.出舱的航天员属于天体 B.未出舱的航天员属于天体

C.问天实验舱属于天体 D.小机械臂属于天体

2022年9月1日,神舟十四号航天员乘组进行了首次出舱活动,陈冬、刘洋两名航天员成功出舱,并在舱内航天员蔡旭哲的配合支持下,成功完成安装脚限位器和舱外工作台等工作,后续还在小机械臂的支持下,进行了问天实验舱扩展泵组安装、问天实验舱全景相机抬升等各项既定任务。据此完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

3.材料中的天体属于的天体类型组合正确的是( )

A.星云、恒星、行星 B.恒星、行星、流星体

C.恒星、行星、卫星 D.恒星、行星、彗星

4.相对于地球来说,月球更易遭受陨石袭击,其原因是( )

A.公转速度快 B.离小行星带更近

C.宇宙环境不安全 D.表面无大气层

5.日食发生时太阳、地球、月亮三者位置关系正确的是( )

北京时间2019年12月26日,2019年的最后一次日食在天空上演。日食是指月球运行到太阳和地球之间恰好或几乎成一直线,太阳光被月球遮住,月球的影子投射到地球表面上来,在月影区域内就看不见或看不全太阳的现象。据此,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

6.推测系外行星——Kepler452b可能存在生命的外部条件是( )

A.有适宜大气 B.有适宜温度 C.拥有液态水 D.有稳定光照

7.液态水的存在是地球生命起源和发展的重要条件之一。下列叙述中与地球“液态水存在”直接有关的是( )

①地球昼夜交替周期适中②地球的质量和体积适中

③地球处于安全宇宙环境④地球与太阳的距离适中

A.①④ B.①② C.②③ D.②④

美国宇航局宣布一项重大发现:在距离地球1400光年的位置发现了“另一个地球”的系外行星——Kepler452b。该行星比地球大概大60%,其可能拥有液态水;它围绕的母恒星与太阳非常类似,该行星到其母恒星的距离,也与地球到太阳的距离比较相近。据此下面小题

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

8.麦哲伦船队经过的大洋中,面积最大的是( )

A.大西洋 B.北冰洋 C.印度洋 D.太平洋

9.麦哲伦船队环球航行的成功,证实了( )

A.天圆地方的学说 B.太阳是宇宙中心

C.地球是一个球体 D.地球是宇宙中心

麦哲伦环球航行令世人敬佩。图为“麦哲伦环球航行路线图”。读图,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

10.航天员在太空中看到地球的全貌应该是( )

A. 圆形 B.球体 C.圆锥体 D.弧形

11.下列事例不能证明地球是个球体的是( )

A.人造卫星拍摄的地球照片

B.16世纪初,麦哲伦船队环球航行的成功

C.成熟的苹果从树上落下

D.远方的帆船驶来,总是先看到桅杆,再看到船身

“摘星星的妈妈回来了”。2022年4月16日11时05分,神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱,结束了为期6个月的太空之旅。完成下面小题。

单元检测

12.嫦娥五号探测器探索的内容是()

A.太阳 B.月球 C.火星 D.地球

13.嫦娥五号探测器成功将月球样品带回地球。下列说法与现实不符的是( )

A.让我们更深入地了解月球 B.为在月球上建造中国空间站打下基础

C.已具备大规模开发月球矿产资源能力 D.我国探月技术已经达到世界领先水平

2021年11月24日,《科技创新(三)》纪念邮票发行。其中,“嫦娥五号”邮票(下图)展现了嫦娥五号月球探测器首次实施无人月面取样的工作场景。据此,完成下面小题。

单元检测

A.天圆如张盖

B.地球是个球体

C.地方如棋局

D.地球是正方体

(1)“Itokawa”小行星在宇宙中位于 星和 星之间(填序号及名称)。

(2)地球所属的行星类别是 ,图中与地球行星类别相同的个数有 个

(3)宇宙中的天体类型多种多样,下列属于自然天体的有 (填序号)

①陨石②哈雷彗星③宇宙飞船④星云⑤火星上的探测车

(4)由小行星样本分析“地球上的生命是由小行星带来的”说法的可靠性。

14.曾经有哲学家认为地球上的生命是由小行星带来的,但一直未得到任何理论支持。隼鸟一号是日本于2003年发射的小行星探测计划的一部分,主要目标是为了采集一颗名为“Itokawa”的小行星样本并将小行星样本送回地球。最近,来自伦敦大学的一个团队在“Itokawa”小行星的样本中找到了有机物质和水,而此类行星是地球上大多数陨石的来源。下图为太阳系部分行星运转轨道示意图。

单元检测

②火

①木

类地行星

2

②④

在这一颗小行星样本中发现拥有生命所必需的水和有机物,科学家推测这一种小行星与地球发生碰撞,将生命所需的物质送到地球,让地球出现了生命起源,最终出现了人类。即人类的起源可能与小行星的碰撞有关。

同课章节目录