1.2 人口【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

文档属性

| 名称 | 1.2 人口【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 915.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-04 21:26:53 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

1.2 人口

第二节 人口

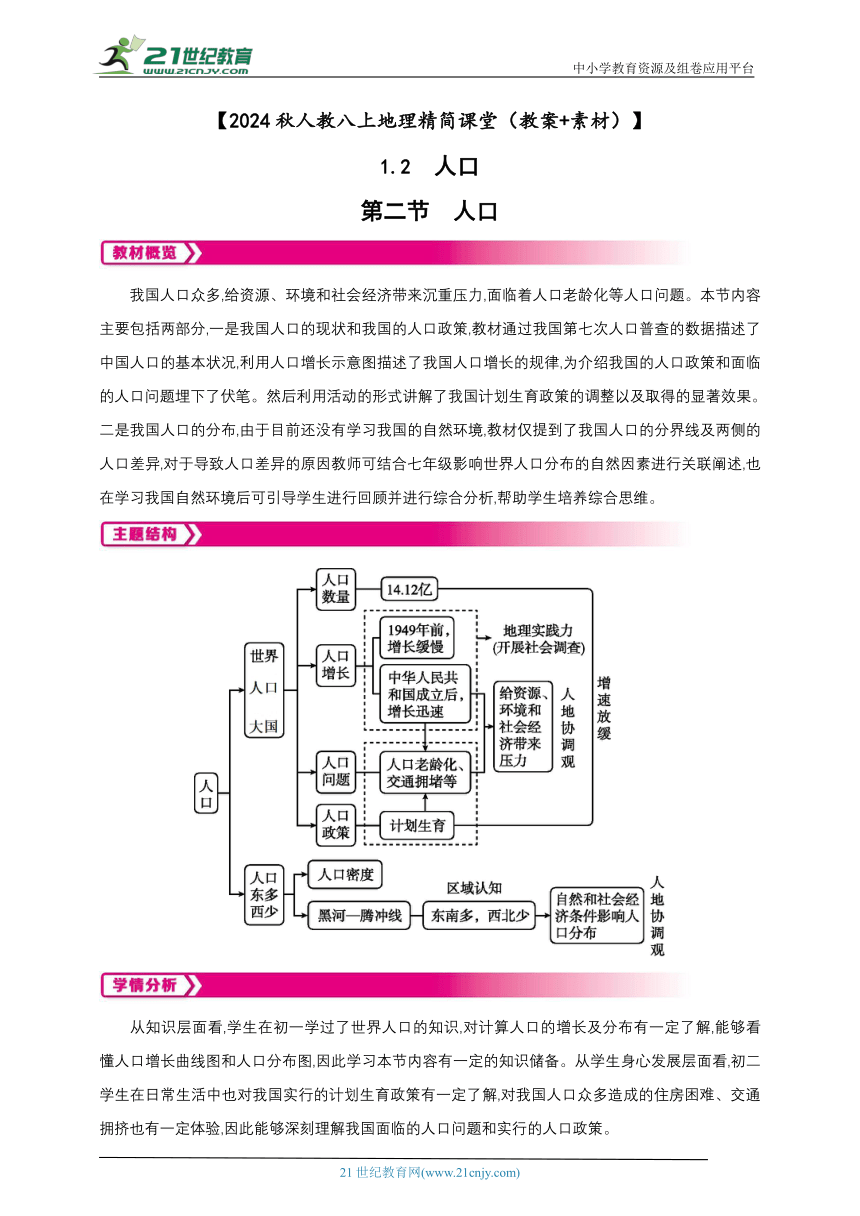

我国人口众多,给资源、环境和社会经济带来沉重压力,面临着人口老龄化等人口问题。本节内容主要包括两部分,一是我国人口的现状和我国的人口政策,教材通过我国第七次人口普查的数据描述了中国人口的基本状况,利用人口增长示意图描述了我国人口增长的规律,为介绍我国的人口政策和面临的人口问题埋下了伏笔。然后利用活动的形式讲解了我国计划生育政策的调整以及取得的显著效果。二是我国人口的分布,由于目前还没有学习我国的自然环境,教材仅提到了我国人口的分界线及两侧的人口差异,对于导致人口差异的原因教师可结合七年级影响世界人口分布的自然因素进行关联阐述,也在学习我国自然环境后可引导学生进行回顾并进行综合分析,帮助学生培养综合思维。

从知识层面看,学生在初一学过了世界人口的知识,对计算人口的增长及分布有一定了解,能够看懂人口增长曲线图和人口分布图,因此学习本节内容有一定的知识储备。从学生身心发展层面看,初二学生在日常生活中也对我国实行的计划生育政策有一定了解,对我国人口众多造成的住房困难、交通拥挤也有一定体验,因此能够深刻理解我国面临的人口问题和实行的人口政策。

内容要求 1.运用地图和相关资料,描述中国人口的基本状况和变化。 2.运用中国人口分布图,描述我国人口的分布特点和形成原因。

地理素养 通过开展地理调查,认识我国人口增长变化情况。(地理实践力)

联系世界人口分布,理解我国人口东密西疏的原因。(人地协调观)

教学重点 1.我国人口的数量及变化趋势。 2.我国人口分布特点。 3.理解我国的人口国策。

教学难点 1.绘制人口变化曲线图,说明变化趋势并分析其原因。 2.理解我国人口基本国策。

教学建议 课前发一份调查表,请学生就人口有关问题进行调查,课上请学生就调查数据进行比较分析,了解我国的人口增长特点及人口政策。

新课导学

[图片导入] 1.教师出示人才交流会图片

提问:同学们读图后最深的印象是什么 (学生)人多。(教师)我国人口多是一个不争的事实,但是如果我国人口停止增长,或者不断减少好不好呢 今天我们就来了解我国人口的特点和人口政策,解答同学们的疑惑。

2.教师出示图片

学生们看到火车站熙熙攘攘的人群川流不息,众多的乘客挤上公共汽车的场面时,情不自禁地说:“人太多了。” 教师点拨说:“大家都看到了我国人口众多。2020年第七次人口普查统计的全国(不包括港、澳、台地区)总人口数为14.12亿。这么多人在全国是怎样分布的 我国在人口方面的基本国策又是什么 这些就是我们这节课要解决的问题”。

[情境导入] 你知道吗 世界每5个人中就有一个是中国人。如果全中国人手拉手站成一列,能环绕地球赤道40多圈。世界上人口超过5000万的国家只有28个(2018年),而中国人口超过5000万的省级行政区域单位就有10个(2020年)。今天我们一起来学习我国众多的人口。

教学指导

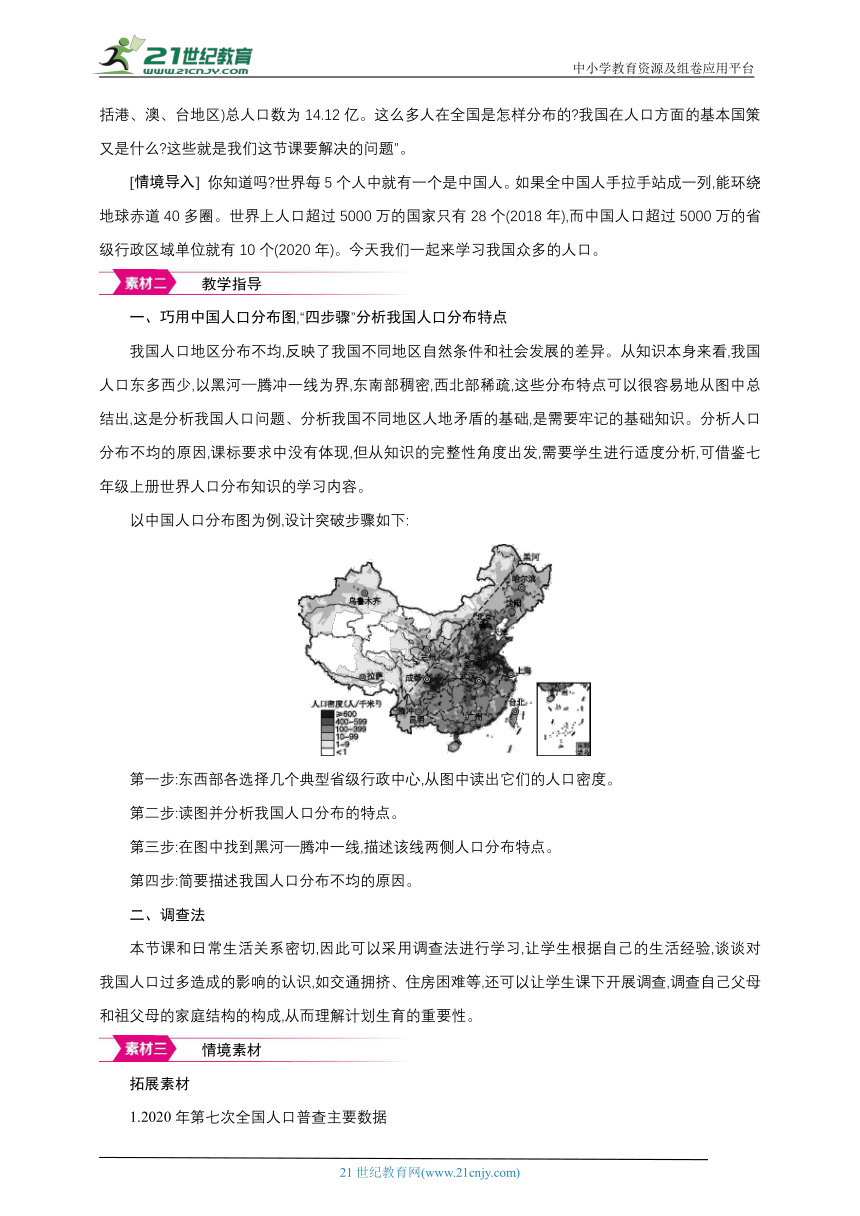

一、巧用中国人口分布图,“四步骤”分析我国人口分布特点

我国人口地区分布不均,反映了我国不同地区自然条件和社会发展的差异。从知识本身来看,我国人口东多西少,以黑河─腾冲一线为界,东南部稠密,西北部稀疏,这些分布特点可以很容易地从图中总结出,这是分析我国人口问题、分析我国不同地区人地矛盾的基础,是需要牢记的基础知识。分析人口分布不均的原因,课标要求中没有体现,但从知识的完整性角度出发,需要学生进行适度分析,可借鉴七年级上册世界人口分布知识的学习内容。

以中国人口分布图为例,设计突破步骤如下:

第一步:东西部各选择几个典型省级行政中心,从图中读出它们的人口密度。

第二步:读图并分析我国人口分布的特点。

第三步:在图中找到黑河─腾冲一线,描述该线两侧人口分布特点。

第四步:简要描述我国人口分布不均的原因。

二、调查法

本节课和日常生活关系密切,因此可以采用调查法进行学习,让学生根据自己的生活经验,谈谈对我国人口过多造成的影响的认识,如交通拥挤、住房困难等,还可以让学生课下开展调查,调查自己父母和祖父母的家庭结构的构成,从而理解计划生育的重要性。

情境素材

拓展素材

1.2020年第七次全国人口普查主要数据

(一)人口总量。全国人口(注:全国人口是指我国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。)共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据,下同)的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率下降0.04个百分点。数据表明,我国人口10年来继续保持低速增长态势。

(二)户别人口。全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人;集体户2853万户,集体户人口为11897万人。平均每个家庭户的人口为2.62人,比2010年人减少0.48人。家庭户规模继续缩小,主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善以及年轻人婚后独立居住等因素的影响。

(三)人口地区分布。东部地区人口占39.93%,中部地区人口占25.83%,西部地区人口占27.12%,东北地区人口占6.98%。与2010年相比,东部地区人口所占比重上升2.15个百分点,中部地区人口所占比重下降0.79个百分点,西部地区人口所占比重上升0.22个百分点,东北地区人口所占比重下降1.20个百分点。人口向经济发达区域、城市群进一步集聚。

(四)性别构成。男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.1,与2010年基本持平,略有降低。从新生儿的情况看,出生人口性别比为111.3,较2010年下降6.8。我国人口的性别结构持续改善。

(五)年龄构成。0~14岁人口为25338万人,占17.95%;15~59岁人口为89438万人,占63.35%;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%。其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%。与2010年相比,0~14岁、15~59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。我国少儿人口比重回升,生育政策调整取得了积极成效。同时,人口老龄化程度进一步加深,未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

(六)受教育程度人口。具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比,每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年,文盲率从2010年的4.08%下降为2.67%。受教育状况的持续改善反映了10年来我国大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效,人口素质不断提高。

(七)城乡人口。居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%;居住在乡村的人口为50979万人,占36.11%。与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点。随着我国新型工业化、信息化和农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地,10年来我国新型城镇化进程稳步推进,城镇化建设取得了历史性成就。

(八)流动人口。人户分离人口为49276万人,其中,市辖区内人户分离人口为11694万人,流动人口为37582万人,其中,跨省流动人口为12484万人。与2010年相比,人户分离人口增长88.52%,市辖区内人户分离人口增长192.66%,流动人口增长69.73%。我国经济社会持续发展,为人口的迁移流动创造了条件,人口流动趋势更加明显,流动人口规模进一步扩大。

(九)民族人口。汉族人口为128631万人,占91.11%;各少数民族人口为12547万人,占8.89%。与2010年相比,汉族人口增长4.93%,各少数民族人口增长10.26%,少数民族人口比重上升0.40个百分点。民族人口稳步增长,充分体现了在中国共产党领导下,我国各民族全面发展进步的面貌。

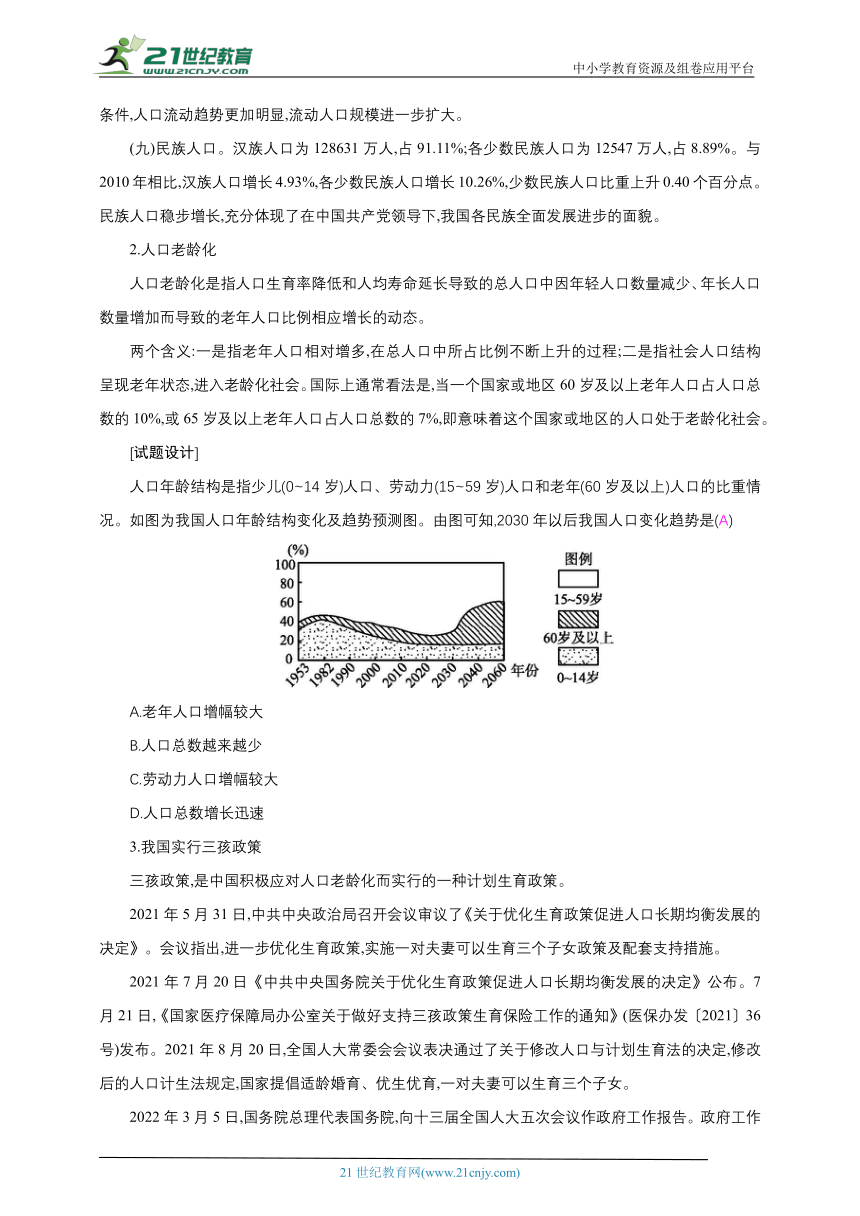

2.人口老龄化

人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。

两个含义:一是指老年人口相对增多,在总人口中所占比例不断上升的过程;二是指社会人口结构呈现老年状态,进入老龄化社会。国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁及以上老年人口占人口总数的10%,或65岁及以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

[试题设计]

人口年龄结构是指少儿(0~14岁)人口、劳动力(15~59岁)人口和老年(60岁及以上)人口的比重情况。如图为我国人口年龄结构变化及趋势预测图。由图可知,2030年以后我国人口变化趋势是(A)

A.老年人口增幅较大

B.人口总数越来越少

C.劳动力人口增幅较大

D.人口总数增长迅速

3.我国实行三孩政策

三孩政策,是中国积极应对人口老龄化而实行的一种计划生育政策。

2021年5月31日,中共中央政治局召开会议审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

2021年7月20日《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布。7月21日,《国家医疗保障局办公室关于做好支持三孩政策生育保险工作的通知》(医保办发〔2021〕36号)发布。2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,修改后的人口计生法规定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。

2022年3月5日,国务院总理代表国务院,向十三届全国人大五次会议作政府工作报告。政府工作报告提出,完善三孩生育政策配套措施,将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,多渠道发展普惠托育服务,减轻家庭生育、养育、教育负担。

4.黑河—腾冲线

黑河—腾冲线(或胡焕庸线)是一条贯穿中国版图的假想直线段,是我国著名地理学家胡焕庸(1901—1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。该线从中国东北边境的黑龙江省黑河市(原名瑷珲)一直延伸到中国西南边境的云南省腾冲县,大致地划分出了中国人口在区域上的分布,体现了中国人口东南部和西北部的分布区域之悬殊差异。黑河—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用,在地理学(特别是人口地理学与人文地理学)以及人口学上,具有重大意义。

1935年由地理学家胡焕庸根据1933年的人口分布图与人口密度图,提出了此概念。在该年《地理学报》第二期发表的《中国人口之分布》一文中写道:

“自黑龙江之瑷珲向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部:则此东南部之面积,计四百万平方千米,约占全国总面积之百分之三十六;西北部之面积,计七百万平方千米,约占全国总面积之百分之六十四。惟人口之分布,则东南部计四万万四千万,约占总人口之百分之九十六;西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四。”

5.人“口”和人“手”

人是生产者,靠两只手发展生产,创造财富;人又是消费者,会消耗资源和能源。人口太少,缺少人“手”,资源不能充分被开发利用,经济难以发展;人口太多,增长过快,生产出来的财富,大部分会被新增加的人“口”吃掉,自然环境会因负担太重而遭到破坏,经济也难以进一步发展。因此,人口过多和过少都不是好事。人口数量的多少必须与一个国家、一个地区经济的发展相适应,必须和自然环境所能提供的资源相适应。只有当人“手”生产的财富,大大超过人“口”所消费的财富时,经济才能繁荣,人民的物质和文化水平才能逐步提高。

[试题设计]

读我国第六次、第七次全国人口普查数据对比表,判断下列结论正确的是 (B)

0~14岁 15~59岁 60岁及以上 总人口

第六次人口普(2010) 16.6% 70.14% 13.26% 约13.40亿

第七次人口普(2020) 17.95% 63.35% 18.70% 约14.12亿

注:表中人口数据暂不包括港、澳、台人口数。

A.0~14岁人口总数减少 B.15~59岁人口总数减少

C.60岁及以上人口比重变化率最小 D.总人口保持高速增长

板书设计

人口

活动参考答案

[教材P12活动·参考答案]

1.

不实行计划生育(2010年) 实行计划生育(2010年)

人均粮食产量/(千克/人) 341.56 407.84

人均教育经费/(元/人) 1222.63 1459.99

感想:人既是生产者,也是消费者。我国众多的人口,一方面为社会经济发展提供了充足的劳动力和消费市场;另一方面对食品、住房、教育、医疗、交通等的需求数量巨大,给我国资源、环境和社会经济带来沉重的压力。因此,人口增长要与社会经济的发展相适应,与资源、环境相协调。

2.1982年以前,我国人口占世界人口的比例较为稳定;1982年以后,我国人口占世界人口的比例呈下降趋势,说明自计划生育以来,我国新生儿减少,我国人口增长速度大幅度降低。

3.15~59岁人口所占比例有所减少,60岁及以上人口所占比例增加。近年来,我国人口老龄化程度加深,实施一对夫妻可以生育三个子女的政策,并配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

[教材P14活动·参考答案]

1. 读教材图1.15可知:江苏的人口多,面积小,人口密度大;青海的人口少,面积大,人口密度小。

2. 我国各地自然条件差异显著,有的地区自然条件恶劣,不适合人类居住,因此不能使用人口迁移的方法使人口分布均匀,要大力发展教育,提高人口素质。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

第二节 人口

教学过程案例

课题 人口

教学 步骤 过程与方法 设计意图

教师:我们在初一学习世界人口时就知道我国人口众多,我国现在有多少人 我国人口增长是否均匀呢 同学们阅读教材第11页内容,独立完成下列题目。 学生自主学习: (1)我国第七次人口普查得出的人口总数是多少 占世界的多大比例 (2)中华人民共和国成立前后我国人口增长的速度有什么不同 原因是什么 精讲点拨:中华人民共和国成立前,社会动荡,人民生活水平低,因此人口增长慢;中华人民共和国成立后,社会经济发展快,医疗卫生条件改善,人口增长迅速。 转承:我国这么多人口对我国社会经济发展有什么影响呢 下面我们就来看几幅漫画。 教师(展示漫画):同学们讨论漫画反映了什么问题 学生讨论发言:左面漫画反映的是交通拥挤,右面漫画反映的是人口老龄化。 精讲点拨:现在我国的人口问题已经影响了社会经济的正常发展,不但造成了生活中的诸多不便,如人口老龄化、交通拥挤、住房紧张等,还对环境资源产生了很大的破坏。 转承:我们应该怎样解决人口增长和社会发展之间的矛盾呢 下面就来学习我国的人口政策。 教师:相信同学们对我国的计划生育政策已经有了一定了解,这种政策到底对我国经济产生了怎样的影响呢 我们借助教材第12页活动来探究这个问题。 学生合作探究:我国人口数量变化对社会经济发展的影响。 阅读分析教材第12页活动第1题,说明我国人口数量变化对社会经济发展的影响。 出示题目的主要目的是培养学生快速阅读资料,从中找出有用信息的能力,还有阅读分析统计图表的能力。 采用漫画的形式展示我国人口对社会经济发展的影响,生动形象,能够激发学生学习的兴趣。

(成果展示教材第12页活动答案) (活动第1题):如果不实行计划生育,到2010年我国人口可达16亿人,实行了计划生育后我国2010年人口有13.4亿。不实行计划生育时我国人均粮食产量为341.56千克,人均教育经费为1222.63元,实行计划生育后我国人均粮食产量为407.84千克,人均教育经费约为1459.99元,显而易见,实行计划生育工作更有利于现阶段我国社会经济的发展。 精讲点拨:事实证明,我国实行计划生育工作是必要的,也是正确的,国外某些人认为我国实行计划生育侵犯人权的说法是片面的,任何国家政策的制定都要从本国实际情况出发,对本国的发展有利的,才是最好的。 利用教材现有的活动组织学生进行探究比较实用,既能够达到教学目的,还能够培养学生的综合思维能力,提高学生的核心素养。

转 承 我国人口众多,那么是不是全国各地人口都多呢 下面我们就来认识这个问题。

教师提示:我国陆地领土面积约960万平方千米,人口约为14.12亿,人口密度等于人口除以面积,计算结果约为147人/平方千米。我国人口分布是否均匀呢 我们一起来探究我国人口的分布。 教师展示中国人口的分布图,安排学生完成下列任务。 学生合作探究完成教材第14页活动第1、2题: (1)据图说出你所在省区的人口密度。 (2)计算江苏省和青海省的人口密度(教材第14页活动第1题)。 (3)分析总结我国人口的分布规律。 (4)讨论能不能利用人口迁移的方法使我国人口分布均匀。(教材第14页活动第2题) (成果展示) 学生自主完成。 (1)略,根据实际情况回答即可。 (2)江苏省的人口密度约为840人/平方千米,青海省的人口密度约为8.3人/平方千米。(教材第14页活动第1题答案) (3)我国人口以黑河—腾冲一线为界,该线东南部人口稠密,西北部人口稀疏。 从所在地区开始探究我国人口的分布规律,步步深入,注重培养学生利用地理工具解决地理问题的能力。

(4)我国各地自然条件差异显著,有的地区自然条件恶劣,不适合人类居住,因此不能使用人口迁移的方法使人口分布均匀。(教材第14页活动第2题答案) 精讲点拨:总体看来,我国是世界上人口密度较大的国家,由于各地自然环境的差异,人口分布不均。黑河—腾冲一线的西北部面积占全国总面积的57%,人口仅占全国总人口的6%;东南部面积占全国总面积的43%,人口却占全国总人口的94%。 延伸拓展:对我国人口问题的研究是一项重要的科研课题,我国很多科学家为此付出了巨大的精力,同学们可以阅读教材第14页 “阅读材料”,了解我国著名的人口学家胡焕庸是怎样提出我国人口分界线的,我们也要努力学习,为祖国的快速发展贡献自己的力量。 通过对比分析教材素材,提高学生的区域分析能力。

本节课我们主要学习了我国人口的特点和分布,我们知道我国人口众多,人口增长速度较快,影响社会经济的发展,因此要实行计划生育政策。由于自然条件不同,我国人口分布不均,黑河—腾冲一线东南部人口稠密,西北部人口稀疏。

本节内容和生活联系密切,学生对我国人口多一般都有亲身体会,也知道我国的计划生育政策,因此教学过程比较顺利,但是在计算我国的人口密度的时候出现了很多问题,有的学生不会在万和亿之间进行换算,在计算过程中经常出错,这反映了学生基础知识不牢固,在以后的学习中,要加强对学生跨学科融合能力的锻炼,打好基础。在讲授人口增长和人口问题时,可安排学生进行社会调查(调查家庭三代人口数量、人口构成等),激发学生的兴趣,引导学生进行探究学习,让学生在做中学。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

1.2 人口

第二节 人口

我国人口众多,给资源、环境和社会经济带来沉重压力,面临着人口老龄化等人口问题。本节内容主要包括两部分,一是我国人口的现状和我国的人口政策,教材通过我国第七次人口普查的数据描述了中国人口的基本状况,利用人口增长示意图描述了我国人口增长的规律,为介绍我国的人口政策和面临的人口问题埋下了伏笔。然后利用活动的形式讲解了我国计划生育政策的调整以及取得的显著效果。二是我国人口的分布,由于目前还没有学习我国的自然环境,教材仅提到了我国人口的分界线及两侧的人口差异,对于导致人口差异的原因教师可结合七年级影响世界人口分布的自然因素进行关联阐述,也在学习我国自然环境后可引导学生进行回顾并进行综合分析,帮助学生培养综合思维。

从知识层面看,学生在初一学过了世界人口的知识,对计算人口的增长及分布有一定了解,能够看懂人口增长曲线图和人口分布图,因此学习本节内容有一定的知识储备。从学生身心发展层面看,初二学生在日常生活中也对我国实行的计划生育政策有一定了解,对我国人口众多造成的住房困难、交通拥挤也有一定体验,因此能够深刻理解我国面临的人口问题和实行的人口政策。

内容要求 1.运用地图和相关资料,描述中国人口的基本状况和变化。 2.运用中国人口分布图,描述我国人口的分布特点和形成原因。

地理素养 通过开展地理调查,认识我国人口增长变化情况。(地理实践力)

联系世界人口分布,理解我国人口东密西疏的原因。(人地协调观)

教学重点 1.我国人口的数量及变化趋势。 2.我国人口分布特点。 3.理解我国的人口国策。

教学难点 1.绘制人口变化曲线图,说明变化趋势并分析其原因。 2.理解我国人口基本国策。

教学建议 课前发一份调查表,请学生就人口有关问题进行调查,课上请学生就调查数据进行比较分析,了解我国的人口增长特点及人口政策。

新课导学

[图片导入] 1.教师出示人才交流会图片

提问:同学们读图后最深的印象是什么 (学生)人多。(教师)我国人口多是一个不争的事实,但是如果我国人口停止增长,或者不断减少好不好呢 今天我们就来了解我国人口的特点和人口政策,解答同学们的疑惑。

2.教师出示图片

学生们看到火车站熙熙攘攘的人群川流不息,众多的乘客挤上公共汽车的场面时,情不自禁地说:“人太多了。” 教师点拨说:“大家都看到了我国人口众多。2020年第七次人口普查统计的全国(不包括港、澳、台地区)总人口数为14.12亿。这么多人在全国是怎样分布的 我国在人口方面的基本国策又是什么 这些就是我们这节课要解决的问题”。

[情境导入] 你知道吗 世界每5个人中就有一个是中国人。如果全中国人手拉手站成一列,能环绕地球赤道40多圈。世界上人口超过5000万的国家只有28个(2018年),而中国人口超过5000万的省级行政区域单位就有10个(2020年)。今天我们一起来学习我国众多的人口。

教学指导

一、巧用中国人口分布图,“四步骤”分析我国人口分布特点

我国人口地区分布不均,反映了我国不同地区自然条件和社会发展的差异。从知识本身来看,我国人口东多西少,以黑河─腾冲一线为界,东南部稠密,西北部稀疏,这些分布特点可以很容易地从图中总结出,这是分析我国人口问题、分析我国不同地区人地矛盾的基础,是需要牢记的基础知识。分析人口分布不均的原因,课标要求中没有体现,但从知识的完整性角度出发,需要学生进行适度分析,可借鉴七年级上册世界人口分布知识的学习内容。

以中国人口分布图为例,设计突破步骤如下:

第一步:东西部各选择几个典型省级行政中心,从图中读出它们的人口密度。

第二步:读图并分析我国人口分布的特点。

第三步:在图中找到黑河─腾冲一线,描述该线两侧人口分布特点。

第四步:简要描述我国人口分布不均的原因。

二、调查法

本节课和日常生活关系密切,因此可以采用调查法进行学习,让学生根据自己的生活经验,谈谈对我国人口过多造成的影响的认识,如交通拥挤、住房困难等,还可以让学生课下开展调查,调查自己父母和祖父母的家庭结构的构成,从而理解计划生育的重要性。

情境素材

拓展素材

1.2020年第七次全国人口普查主要数据

(一)人口总量。全国人口(注:全国人口是指我国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。)共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据,下同)的133972万人相比,增加7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,比2000年到2010年的年平均增长率下降0.04个百分点。数据表明,我国人口10年来继续保持低速增长态势。

(二)户别人口。全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人;集体户2853万户,集体户人口为11897万人。平均每个家庭户的人口为2.62人,比2010年人减少0.48人。家庭户规模继续缩小,主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善以及年轻人婚后独立居住等因素的影响。

(三)人口地区分布。东部地区人口占39.93%,中部地区人口占25.83%,西部地区人口占27.12%,东北地区人口占6.98%。与2010年相比,东部地区人口所占比重上升2.15个百分点,中部地区人口所占比重下降0.79个百分点,西部地区人口所占比重上升0.22个百分点,东北地区人口所占比重下降1.20个百分点。人口向经济发达区域、城市群进一步集聚。

(四)性别构成。男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.1,与2010年基本持平,略有降低。从新生儿的情况看,出生人口性别比为111.3,较2010年下降6.8。我国人口的性别结构持续改善。

(五)年龄构成。0~14岁人口为25338万人,占17.95%;15~59岁人口为89438万人,占63.35%;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%。其中,65岁及以上人口为19064万人,占13.50%。与2010年相比,0~14岁、15~59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。我国少儿人口比重回升,生育政策调整取得了积极成效。同时,人口老龄化程度进一步加深,未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

(六)受教育程度人口。具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比,每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年,文盲率从2010年的4.08%下降为2.67%。受教育状况的持续改善反映了10年来我国大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效,人口素质不断提高。

(七)城乡人口。居住在城镇的人口为90199万人,占63.89%;居住在乡村的人口为50979万人,占36.11%。与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点。随着我国新型工业化、信息化和农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地,10年来我国新型城镇化进程稳步推进,城镇化建设取得了历史性成就。

(八)流动人口。人户分离人口为49276万人,其中,市辖区内人户分离人口为11694万人,流动人口为37582万人,其中,跨省流动人口为12484万人。与2010年相比,人户分离人口增长88.52%,市辖区内人户分离人口增长192.66%,流动人口增长69.73%。我国经济社会持续发展,为人口的迁移流动创造了条件,人口流动趋势更加明显,流动人口规模进一步扩大。

(九)民族人口。汉族人口为128631万人,占91.11%;各少数民族人口为12547万人,占8.89%。与2010年相比,汉族人口增长4.93%,各少数民族人口增长10.26%,少数民族人口比重上升0.40个百分点。民族人口稳步增长,充分体现了在中国共产党领导下,我国各民族全面发展进步的面貌。

2.人口老龄化

人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。

两个含义:一是指老年人口相对增多,在总人口中所占比例不断上升的过程;二是指社会人口结构呈现老年状态,进入老龄化社会。国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁及以上老年人口占人口总数的10%,或65岁及以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

[试题设计]

人口年龄结构是指少儿(0~14岁)人口、劳动力(15~59岁)人口和老年(60岁及以上)人口的比重情况。如图为我国人口年龄结构变化及趋势预测图。由图可知,2030年以后我国人口变化趋势是(A)

A.老年人口增幅较大

B.人口总数越来越少

C.劳动力人口增幅较大

D.人口总数增长迅速

3.我国实行三孩政策

三孩政策,是中国积极应对人口老龄化而实行的一种计划生育政策。

2021年5月31日,中共中央政治局召开会议审议了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

2021年7月20日《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布。7月21日,《国家医疗保障局办公室关于做好支持三孩政策生育保险工作的通知》(医保办发〔2021〕36号)发布。2021年8月20日,全国人大常委会会议表决通过了关于修改人口与计划生育法的决定,修改后的人口计生法规定,国家提倡适龄婚育、优生优育,一对夫妻可以生育三个子女。

2022年3月5日,国务院总理代表国务院,向十三届全国人大五次会议作政府工作报告。政府工作报告提出,完善三孩生育政策配套措施,将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,多渠道发展普惠托育服务,减轻家庭生育、养育、教育负担。

4.黑河—腾冲线

黑河—腾冲线(或胡焕庸线)是一条贯穿中国版图的假想直线段,是我国著名地理学家胡焕庸(1901—1998)在1935年提出的划分我国人口密度的对比线。该线从中国东北边境的黑龙江省黑河市(原名瑷珲)一直延伸到中国西南边境的云南省腾冲县,大致地划分出了中国人口在区域上的分布,体现了中国人口东南部和西北部的分布区域之悬殊差异。黑河—腾冲一线,在中国人口地理上起着画龙点睛的作用,在地理学(特别是人口地理学与人文地理学)以及人口学上,具有重大意义。

1935年由地理学家胡焕庸根据1933年的人口分布图与人口密度图,提出了此概念。在该年《地理学报》第二期发表的《中国人口之分布》一文中写道:

“自黑龙江之瑷珲向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部:则此东南部之面积,计四百万平方千米,约占全国总面积之百分之三十六;西北部之面积,计七百万平方千米,约占全国总面积之百分之六十四。惟人口之分布,则东南部计四万万四千万,约占总人口之百分之九十六;西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四。”

5.人“口”和人“手”

人是生产者,靠两只手发展生产,创造财富;人又是消费者,会消耗资源和能源。人口太少,缺少人“手”,资源不能充分被开发利用,经济难以发展;人口太多,增长过快,生产出来的财富,大部分会被新增加的人“口”吃掉,自然环境会因负担太重而遭到破坏,经济也难以进一步发展。因此,人口过多和过少都不是好事。人口数量的多少必须与一个国家、一个地区经济的发展相适应,必须和自然环境所能提供的资源相适应。只有当人“手”生产的财富,大大超过人“口”所消费的财富时,经济才能繁荣,人民的物质和文化水平才能逐步提高。

[试题设计]

读我国第六次、第七次全国人口普查数据对比表,判断下列结论正确的是 (B)

0~14岁 15~59岁 60岁及以上 总人口

第六次人口普(2010) 16.6% 70.14% 13.26% 约13.40亿

第七次人口普(2020) 17.95% 63.35% 18.70% 约14.12亿

注:表中人口数据暂不包括港、澳、台人口数。

A.0~14岁人口总数减少 B.15~59岁人口总数减少

C.60岁及以上人口比重变化率最小 D.总人口保持高速增长

板书设计

人口

活动参考答案

[教材P12活动·参考答案]

1.

不实行计划生育(2010年) 实行计划生育(2010年)

人均粮食产量/(千克/人) 341.56 407.84

人均教育经费/(元/人) 1222.63 1459.99

感想:人既是生产者,也是消费者。我国众多的人口,一方面为社会经济发展提供了充足的劳动力和消费市场;另一方面对食品、住房、教育、医疗、交通等的需求数量巨大,给我国资源、环境和社会经济带来沉重的压力。因此,人口增长要与社会经济的发展相适应,与资源、环境相协调。

2.1982年以前,我国人口占世界人口的比例较为稳定;1982年以后,我国人口占世界人口的比例呈下降趋势,说明自计划生育以来,我国新生儿减少,我国人口增长速度大幅度降低。

3.15~59岁人口所占比例有所减少,60岁及以上人口所占比例增加。近年来,我国人口老龄化程度加深,实施一对夫妻可以生育三个子女的政策,并配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

[教材P14活动·参考答案]

1. 读教材图1.15可知:江苏的人口多,面积小,人口密度大;青海的人口少,面积大,人口密度小。

2. 我国各地自然条件差异显著,有的地区自然条件恶劣,不适合人类居住,因此不能使用人口迁移的方法使人口分布均匀,要大力发展教育,提高人口素质。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

第二节 人口

教学过程案例

课题 人口

教学 步骤 过程与方法 设计意图

教师:我们在初一学习世界人口时就知道我国人口众多,我国现在有多少人 我国人口增长是否均匀呢 同学们阅读教材第11页内容,独立完成下列题目。 学生自主学习: (1)我国第七次人口普查得出的人口总数是多少 占世界的多大比例 (2)中华人民共和国成立前后我国人口增长的速度有什么不同 原因是什么 精讲点拨:中华人民共和国成立前,社会动荡,人民生活水平低,因此人口增长慢;中华人民共和国成立后,社会经济发展快,医疗卫生条件改善,人口增长迅速。 转承:我国这么多人口对我国社会经济发展有什么影响呢 下面我们就来看几幅漫画。 教师(展示漫画):同学们讨论漫画反映了什么问题 学生讨论发言:左面漫画反映的是交通拥挤,右面漫画反映的是人口老龄化。 精讲点拨:现在我国的人口问题已经影响了社会经济的正常发展,不但造成了生活中的诸多不便,如人口老龄化、交通拥挤、住房紧张等,还对环境资源产生了很大的破坏。 转承:我们应该怎样解决人口增长和社会发展之间的矛盾呢 下面就来学习我国的人口政策。 教师:相信同学们对我国的计划生育政策已经有了一定了解,这种政策到底对我国经济产生了怎样的影响呢 我们借助教材第12页活动来探究这个问题。 学生合作探究:我国人口数量变化对社会经济发展的影响。 阅读分析教材第12页活动第1题,说明我国人口数量变化对社会经济发展的影响。 出示题目的主要目的是培养学生快速阅读资料,从中找出有用信息的能力,还有阅读分析统计图表的能力。 采用漫画的形式展示我国人口对社会经济发展的影响,生动形象,能够激发学生学习的兴趣。

(成果展示教材第12页活动答案) (活动第1题):如果不实行计划生育,到2010年我国人口可达16亿人,实行了计划生育后我国2010年人口有13.4亿。不实行计划生育时我国人均粮食产量为341.56千克,人均教育经费为1222.63元,实行计划生育后我国人均粮食产量为407.84千克,人均教育经费约为1459.99元,显而易见,实行计划生育工作更有利于现阶段我国社会经济的发展。 精讲点拨:事实证明,我国实行计划生育工作是必要的,也是正确的,国外某些人认为我国实行计划生育侵犯人权的说法是片面的,任何国家政策的制定都要从本国实际情况出发,对本国的发展有利的,才是最好的。 利用教材现有的活动组织学生进行探究比较实用,既能够达到教学目的,还能够培养学生的综合思维能力,提高学生的核心素养。

转 承 我国人口众多,那么是不是全国各地人口都多呢 下面我们就来认识这个问题。

教师提示:我国陆地领土面积约960万平方千米,人口约为14.12亿,人口密度等于人口除以面积,计算结果约为147人/平方千米。我国人口分布是否均匀呢 我们一起来探究我国人口的分布。 教师展示中国人口的分布图,安排学生完成下列任务。 学生合作探究完成教材第14页活动第1、2题: (1)据图说出你所在省区的人口密度。 (2)计算江苏省和青海省的人口密度(教材第14页活动第1题)。 (3)分析总结我国人口的分布规律。 (4)讨论能不能利用人口迁移的方法使我国人口分布均匀。(教材第14页活动第2题) (成果展示) 学生自主完成。 (1)略,根据实际情况回答即可。 (2)江苏省的人口密度约为840人/平方千米,青海省的人口密度约为8.3人/平方千米。(教材第14页活动第1题答案) (3)我国人口以黑河—腾冲一线为界,该线东南部人口稠密,西北部人口稀疏。 从所在地区开始探究我国人口的分布规律,步步深入,注重培养学生利用地理工具解决地理问题的能力。

(4)我国各地自然条件差异显著,有的地区自然条件恶劣,不适合人类居住,因此不能使用人口迁移的方法使人口分布均匀。(教材第14页活动第2题答案) 精讲点拨:总体看来,我国是世界上人口密度较大的国家,由于各地自然环境的差异,人口分布不均。黑河—腾冲一线的西北部面积占全国总面积的57%,人口仅占全国总人口的6%;东南部面积占全国总面积的43%,人口却占全国总人口的94%。 延伸拓展:对我国人口问题的研究是一项重要的科研课题,我国很多科学家为此付出了巨大的精力,同学们可以阅读教材第14页 “阅读材料”,了解我国著名的人口学家胡焕庸是怎样提出我国人口分界线的,我们也要努力学习,为祖国的快速发展贡献自己的力量。 通过对比分析教材素材,提高学生的区域分析能力。

本节课我们主要学习了我国人口的特点和分布,我们知道我国人口众多,人口增长速度较快,影响社会经济的发展,因此要实行计划生育政策。由于自然条件不同,我国人口分布不均,黑河—腾冲一线东南部人口稠密,西北部人口稀疏。

本节内容和生活联系密切,学生对我国人口多一般都有亲身体会,也知道我国的计划生育政策,因此教学过程比较顺利,但是在计算我国的人口密度的时候出现了很多问题,有的学生不会在万和亿之间进行换算,在计算过程中经常出错,这反映了学生基础知识不牢固,在以后的学习中,要加强对学生跨学科融合能力的锻炼,打好基础。在讲授人口增长和人口问题时,可安排学生进行社会调查(调查家庭三代人口数量、人口构成等),激发学生的兴趣,引导学生进行探究学习,让学生在做中学。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)