2.2 气候 第2课时【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

文档属性

| 名称 | 2.2 气候 第2课时【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 644.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-04 21:29:16 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.2 气候

第2课时 东西干湿差异显著

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

新课导学

[图片导入] 教师展示我国南方和北方的传统民居图片,我国不同地区传统民居建筑风格不同,有的地区屋顶坡度大, 有的地区屋顶坡度小,是什么原因导致这种差异呢 今天我们就来解开这个谜底。

教学指导

一、读图分析我国降水分布规律

通过阅读中国的年降水量分布图,了解我国降水的空间分布规律。结合海陆位置等理解其原因。通过阅读中国南北四个城市降水的季节差异图,理解我国降水的季节分配规律。

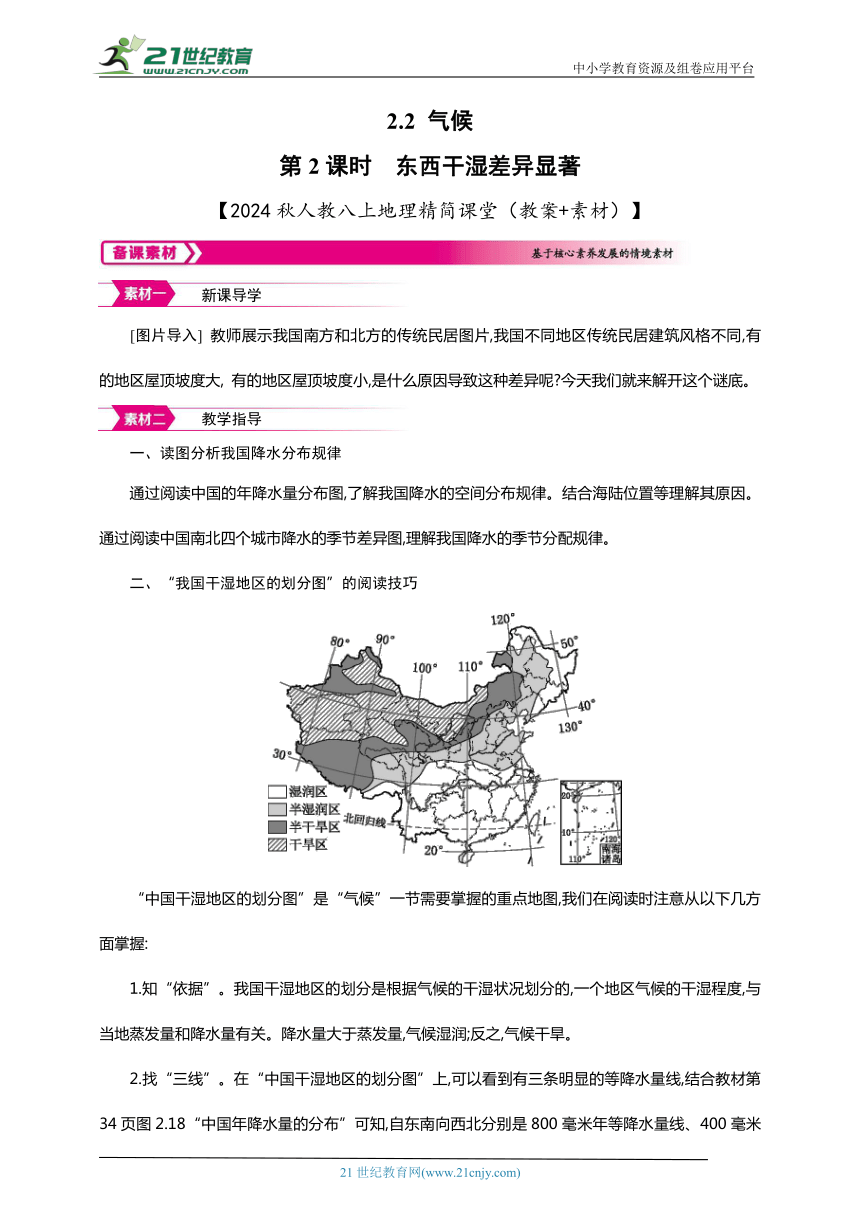

二、“我国干湿地区的划分图”的阅读技巧

“中国干湿地区的划分图”是“气候”一节需要掌握的重点地图,我们在阅读时注意从以下几方面掌握:

1.知“依据”。我国干湿地区的划分是根据气候的干湿状况划分的,一个地区气候的干湿程度,与当地蒸发量和降水量有关。降水量大于蒸发量,气候湿润;反之,气候干旱。

2.找“三线”。在“中国干湿地区的划分图”上,可以看到有三条明显的等降水量线,结合教材第34页图2.18“中国年降水量的分布”可知,自东南向西北分别是800毫米年等降水量线、400毫米年等降水量线、200毫米年等降水量线。800毫米年等降水量线以南为湿润区;800毫米年等降水量线和400毫米年等降水量线之间的地区为半湿润区;400毫米年等降水量线和200毫米年等降水量线之间的地区为半干旱区;200毫米年等降水量线以西以北的地区为干旱区。

3.看“图例”。“中国干湿地区划分图”左下角的图例用不同的颜色表示不同的干湿地区类型,阅读地图时要注意仔细对照。

情境素材

详见电子资源

1.潮湿地区的人们爱吃辣

所谓潮湿地区是指空气相对湿度比较大的地区。一般来说,一年四季月平均空气相对湿度多在80%以上的地区被人们称为高湿区。在我国,这些地区大致包括川南、黔北、湘北、赣中、浙南、闽北以及滇、桂、粤等地,其中湘川交界地区是一个高湿中心,平均相对湿度接近90%,这些高湿地区,大都是山区或半山区。

潮湿地区的人们饮食习惯最突出的一点就是喜食辣味,对辣椒、芥末有着特殊的嗜好,几乎一日三餐都离不开辣味。这是什么道理呢 从长期的生活经验得知,吃辣可以避寒,可以使人体排汗,在闷热环境里增加凉爽舒适感。例如,在气候寒冷的朝鲜,人们有在咸菜和其他冬令蔬菜中加入芥末的习惯,为了暖和身体,辣味食品被当成必须吃的东西。在我国东北,人们也有吃大蒜和芥末的习惯。由此看来,吃辣可以避寒的道理普遍为人们所知。

四川、湖南等高湿地区属于亚热带地区。在夏半年(4~9月)温度高、湿度大、天气闷热;在冬半年(10月~次年3月)虽无刺骨严寒,但却也有凉风袭人,而且空气仍然维持高湿,且常常出现阴雨天气。所以说,高湿地区人们爱吃辣,冬天可以避寒保暖,夏天可利于身体排汗,防暑降温。另外,通过吃辣还可以帮助消化,增进食欲,增加体内发热,而且还有助于防止高温高湿期间人们常有的消化分泌液减少、胃肠蠕动减弱现象。同时还有助于缓解凉季高温期内人们易患的风湿病、腰肌病等病症。所以,可以这样认为:高湿区居民爱吃辣,是为了适应当地气候环境而采取的一种简便有效的手段。但是值得注意的是,由于各种辣味具有很强的刺激性,对患有胃肠病症、肺结核咯血、痔疮等病人,必须慎用。

[试题设计]

1.成都人喜爱吃火锅,这与当地气候有关。该地夏季的气候特征是 (A)

A.湿热 B.干热

C.温凉 D.冷湿

2.降水对建筑的影响

(1)材质:寒冷的北方,多用砖瓦房,炎热的南方多竹楼。

(2)屋顶:降水多的多为斜顶房,便于雨水下泄,降水少多为平顶房,便于晾晒粮食——南尖北平。

[试题设计]

在各大城市相继推出“共享单车”之后,部分城市又推出了“共享雨伞”。据此完成(1)~(2)题。

(1)如果只考虑降水的影响,下列城市中,“共享雨伞”使用频率最高的是 (D)

A.北京 B.兰州

C.拉萨 D.广州

(2)降水量的不同,会影响到建筑形式的不同,以下建筑说明当地降水量最少的是 (A)

3. 火烧寮

火烧寮位于基隆、台北、宜兰三县市交界的迎风面,除西南方海拔较高外,其西、北、东、东南等地势逐渐向外倾斜,有利于地形雨的形成,每年夏、秋季的台风,冬季的东北季风、夏季的东南季风都会在这里形成地形雨。另火烧寮是夏季风必经之路,深受夏季风的影响。所以每年九月到次年三月的东北季风挟带大量水气南下,在此处受到地形拦截形成稠密的雨势;逢夏秋季的台风,瞬间降雨量更惊人,因而有全台“暴雨中心”之称,是中国年降水量最多的地区。

据1906-1944年38年资料统计,该地多年平均降水量为6557.8mm,1912年的最大降雨量记录多达8409毫米。降水日数也多,年均降水日数达214天。火烧寮降水量如此之多是由其得天独厚的地理位置、地形和东北季风雨、东南季风雨、雷雨、台风雨等紧密地结合在一起形成的。

1912年,火烧寮创下8409mm的降雨量,至今仍是台湾乃至东南亚年降雨量的最高纪录,也是全国的“雨极”。相对于中国大陆降雨最少的吐鲁番盆地托克逊,年平均降水量才5.9mm;光是纳莉台风为火烧寮带来的降雨,就超过托克逊一百年的总雨量。北京年平均降水量为483.9mm,火烧寮一年的平均降水量相当于北京13年半的降水量,1912年的降水量更是相当于17年的北京降水量。

火烧寮之所以成为我国降水最多的地主,主要是受位置、地形、冬夏季风和台风等诸多因素影响造成的。火烧寮位于台湾山脉东北端海拔420米的山坡上,坡向面海。夏秋季节,自东南海上吹来的湿热夏季风、台风登陆时被地形抬升作用造成丰沛的降水;冬季时,又受到东北季风的影响,由于东北季风经过了广阔的海洋,特别是掠过了“黑潮”的暖流水面后水汽剧增,气流到达火烧寮时,又受到地形的抬升便形成了大量的降水。据统计,从11月到次年3月,火烧寮的冬季降水量,占全年总降水量的一半。由于火烧寮冬夏降水量都很大,从而成为我国的“雨极”。

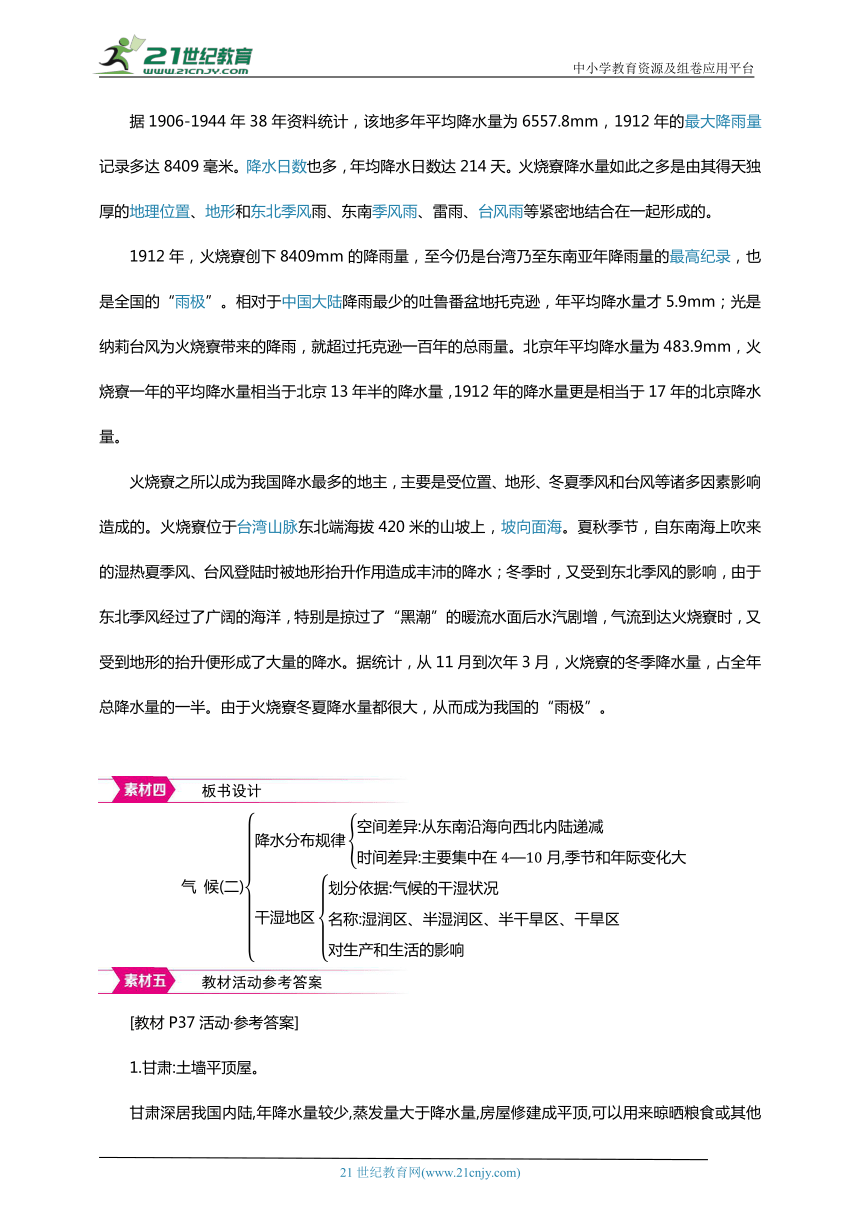

板书设计

气 候(二)

教材活动参考答案

[教材P37活动·参考答案]

1.甘肃:土墙平顶屋。

甘肃深居我国内陆,年降水量较少,蒸发量大于降水量,房屋修建成平顶,可以用来晾晒粮食或其他农作物,节约材料,土墙平顶不易被风损坏。

浙江:砖墙斜顶屋。

浙江地处我国东南沿海,年降水量较大,斜顶屋利于排水。

2.气候干湿程度直接影响果树的分布。湿润地区适合菠萝、芒果等的生长;半干旱和干旱地区适合哈密瓜、葡萄等的生长。

气候干湿程度不同对人们的身体和饮食也有很大的影响。如南方降水多,人们易患风湿病、关节炎,因此爱吃辣椒、爱喝麻辣汤;北方降水少,气候干燥,人们易上火,体力消耗大,因此爱吃菠菜,爱喝绿豆米汤。

不同的干湿地区影响房屋建筑(竹楼、窑洞)、交通(船、车)、体育活动(赛龙舟、滑冰)等。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

第2课时 东西干湿差异显著

教学过程案例

课题 东西干湿差异显著

教学 步骤 过程与方法 设计意图

教师(展示中国年降水量的分布图)指导学生分小组合作完成下列题目。 学生合作探究: (1)在图中找出1600毫米、800毫米、400毫米、50毫米年等降水量线大致经过的地区。 (2)在图中找出学校所在省区降水量大致是多少。 (3)归纳我国年降水量的空间分布规律。 (成果展示) (1)1600毫米年等降水量线主要分布在东南沿海地区,800毫米年等降水量线主要通过秦岭—淮河一线,400毫米年等降水量线大致经过大兴安岭、兰州、拉萨一线,50毫米年等降水量线主要经过西北内陆地区。 (2)学生合作探究。 (3)我国年降水量的空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 精讲点拨:受海陆位置等因素的影响,从东南沿海向西北内陆距离海洋越来越远,因此降水逐渐减少,同学们可以阅读教材第34页“阅读材料”,了解我国降水最多的地区和最少的地区。 转承:我国降水量空间分布不均,时间分配是否均匀呢 下面我们就一起探讨这个问题。 教师(运用多媒体展示教材第35页“中国南北四个城市降水的季节差异”和“北京年降水量极值图”):同学们观察展示的图片,分析我国降水的季节分配和年际变化规律。 学生分组探究:分成两个小组进行问题探究。 小组一:分析“中国南北四个城市降水的季节差异图”,说出图中城市降水主要集中在什么季节 等降水量线弯弯曲曲,线条较复杂,因此采取小组合作的形式,发挥小组中学得好的同学的带动作用,让他们给予基础差的同学帮助,这样既能够加深自身对知识的理解,还能够提高课堂效率。

小组二:分析“北京年降水量极值图”,分析北京市降水量的年际变化。 (成果展示) 小组一:图中四个城市降水都主要集中在4-9月,也就是夏秋季节。 小组二:北京降水量最少的年份是1965年,降水量是261.8毫米,最多的年份是1959年,降水量是1406毫米。 精讲点拨:从同学们的分析我们知道,我国降水量时间分配不均,一年之中主要集中在夏秋季节,不同地区,雨季的长短差别很大,一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。我国降水量的年际变化也很大,容易导致旱涝灾害的发生,影响人们的生产生活。 降水量的时间分配分季节变化和年际变化两方面,因此把学生分成两组进行探究,能够锻炼学生对统计图表的判读和分析能力。

转承 我们在学习气温的时候,知道了不同气温地区分成很多温度带,同理,降水量不同的地区,我们分成了几个干湿地区,下面我们就一起探讨干湿地区的划分及差异。

教师:我国不同地区降水量不同,干湿状况差异明显,所以把我国分成了四个干湿地区。 教师(运用多媒体展示中国干湿地区的划分图):同学们读图独立完成下面题目。 学生自主学习: (1)阅读教材第35页正文最后一段,说明干湿地区划分的依据。 (2)在图中找出四个干湿地区,比较教材第34页“中国年降水量的分布图”,说出四个干湿地区的分界线大致是多少毫米年等降水量线。 (成果展示) (1)划分干湿地区的依据是气候的干湿状况。 (2)湿润地区和半湿润地区的分界线是800毫米年等降水量线,半湿润地区和半干旱地区的分界线是400毫米年等降水量线,半干旱地区和干旱地区的分界线是200毫米年等降水量线。 转承:降水对我们的生产、生活有很大影响,我们一起分析不同干湿地区的植被和人们生产、生活的差异。 教师(展示教材第36页“中国干湿地区的划分图”和教材第37页活动第1题“两种不同特色的民居图”):同学们观察图片,分成两个小组讨论不同地区的自然和人文差异并完成教材第37页活动题。 学生分组探究: 小组一:观察教材第36页的图,分析不同干湿地区的植被类型有什么差异。 小组二:讨论教材第37页活动第1题的两幅图,观察其屋顶坡度的大小,分析其和当地的降水有什么关系。 利用教材现有的图片资料进行探究,能够直接有效地使学生了解不同干湿地区植被和生产、生活的差异。

(成果展示) 小组一:湿润地区植被以森林为主,耕地类型是水田;半湿润地区植被属于森林向草原的过渡带,耕地以旱地为主;半干旱地区植被以草原为主,是我国主要的牧区;干旱地区植被稀疏,多沙漠戈壁。 小组二:甘肃夏河县的房屋屋顶坡度较小,浙江绍兴的房屋屋顶坡度较大,主要原因是甘肃夏河县降水较少,浙江绍兴降水较多,屋顶坡度大有利于雨水下泄。 精讲点拨:我国不同干湿地区的建筑、饮食、风俗和农业生产等都不相同。我国南方和北方的传统交通工具也有明显的不同,南方地区降水较多,河湖密布,因此传统交通工具是船舶,北方地区降水较少,陆地广阔,传统的交通工具是马车,因此被称为“南船北马”。 通过精讲点拨,对学生小组讨论进行总结、概括,促进学生对知识的掌握。

本节课我们主要学习了我国降水的时空分布规律及影响。我国降水量空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减,我国降水量时间分配不均,一年中夏秋季节降水较多,不同年份降水量变化较大。根据各地的干湿状况,我国共分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区等四个干湿地区,不同干湿地区内人们的生产、生活差异较大,植被类型也有明显的不同,本节共有两条线经过秦岭—淮河一线,它们是800毫米年等降水量线、湿润地区及半湿润地区的分界线,这充分印证了秦岭—淮河一线是我国主要的地理分界线。

本节内容对学生来说比较难以理解,学生对年等降水量线不能迅速地找出和正确地判读,对于雨季的概念和雨季的变化也比较陌生,因此通过安排学生分组探究来发挥学生的积极性,并且辅以多媒体课件来帮助学生学习,总体看来效果还不错。在学习干湿地区对人们的生产、生活的影响时,适当运用多媒体课件列举不同干湿地区在衣食住行等方面的差异,以引起学生强烈的学习兴趣,教学效果较好。本课的不足之处是学生在分析不同干湿地区对生产、生活的影响时,虽然使用了多媒体展示资料,但是还有很多同学不能正确地分析自然环境对生产、生活的影响,这反映了学生分析实际地理问题能力的欠缺,以后要注意这方面问题的设计和训练,进行地理核心素养的渗透。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.2 气候

第2课时 东西干湿差异显著

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

新课导学

[图片导入] 教师展示我国南方和北方的传统民居图片,我国不同地区传统民居建筑风格不同,有的地区屋顶坡度大, 有的地区屋顶坡度小,是什么原因导致这种差异呢 今天我们就来解开这个谜底。

教学指导

一、读图分析我国降水分布规律

通过阅读中国的年降水量分布图,了解我国降水的空间分布规律。结合海陆位置等理解其原因。通过阅读中国南北四个城市降水的季节差异图,理解我国降水的季节分配规律。

二、“我国干湿地区的划分图”的阅读技巧

“中国干湿地区的划分图”是“气候”一节需要掌握的重点地图,我们在阅读时注意从以下几方面掌握:

1.知“依据”。我国干湿地区的划分是根据气候的干湿状况划分的,一个地区气候的干湿程度,与当地蒸发量和降水量有关。降水量大于蒸发量,气候湿润;反之,气候干旱。

2.找“三线”。在“中国干湿地区的划分图”上,可以看到有三条明显的等降水量线,结合教材第34页图2.18“中国年降水量的分布”可知,自东南向西北分别是800毫米年等降水量线、400毫米年等降水量线、200毫米年等降水量线。800毫米年等降水量线以南为湿润区;800毫米年等降水量线和400毫米年等降水量线之间的地区为半湿润区;400毫米年等降水量线和200毫米年等降水量线之间的地区为半干旱区;200毫米年等降水量线以西以北的地区为干旱区。

3.看“图例”。“中国干湿地区划分图”左下角的图例用不同的颜色表示不同的干湿地区类型,阅读地图时要注意仔细对照。

情境素材

详见电子资源

1.潮湿地区的人们爱吃辣

所谓潮湿地区是指空气相对湿度比较大的地区。一般来说,一年四季月平均空气相对湿度多在80%以上的地区被人们称为高湿区。在我国,这些地区大致包括川南、黔北、湘北、赣中、浙南、闽北以及滇、桂、粤等地,其中湘川交界地区是一个高湿中心,平均相对湿度接近90%,这些高湿地区,大都是山区或半山区。

潮湿地区的人们饮食习惯最突出的一点就是喜食辣味,对辣椒、芥末有着特殊的嗜好,几乎一日三餐都离不开辣味。这是什么道理呢 从长期的生活经验得知,吃辣可以避寒,可以使人体排汗,在闷热环境里增加凉爽舒适感。例如,在气候寒冷的朝鲜,人们有在咸菜和其他冬令蔬菜中加入芥末的习惯,为了暖和身体,辣味食品被当成必须吃的东西。在我国东北,人们也有吃大蒜和芥末的习惯。由此看来,吃辣可以避寒的道理普遍为人们所知。

四川、湖南等高湿地区属于亚热带地区。在夏半年(4~9月)温度高、湿度大、天气闷热;在冬半年(10月~次年3月)虽无刺骨严寒,但却也有凉风袭人,而且空气仍然维持高湿,且常常出现阴雨天气。所以说,高湿地区人们爱吃辣,冬天可以避寒保暖,夏天可利于身体排汗,防暑降温。另外,通过吃辣还可以帮助消化,增进食欲,增加体内发热,而且还有助于防止高温高湿期间人们常有的消化分泌液减少、胃肠蠕动减弱现象。同时还有助于缓解凉季高温期内人们易患的风湿病、腰肌病等病症。所以,可以这样认为:高湿区居民爱吃辣,是为了适应当地气候环境而采取的一种简便有效的手段。但是值得注意的是,由于各种辣味具有很强的刺激性,对患有胃肠病症、肺结核咯血、痔疮等病人,必须慎用。

[试题设计]

1.成都人喜爱吃火锅,这与当地气候有关。该地夏季的气候特征是 (A)

A.湿热 B.干热

C.温凉 D.冷湿

2.降水对建筑的影响

(1)材质:寒冷的北方,多用砖瓦房,炎热的南方多竹楼。

(2)屋顶:降水多的多为斜顶房,便于雨水下泄,降水少多为平顶房,便于晾晒粮食——南尖北平。

[试题设计]

在各大城市相继推出“共享单车”之后,部分城市又推出了“共享雨伞”。据此完成(1)~(2)题。

(1)如果只考虑降水的影响,下列城市中,“共享雨伞”使用频率最高的是 (D)

A.北京 B.兰州

C.拉萨 D.广州

(2)降水量的不同,会影响到建筑形式的不同,以下建筑说明当地降水量最少的是 (A)

3. 火烧寮

火烧寮位于基隆、台北、宜兰三县市交界的迎风面,除西南方海拔较高外,其西、北、东、东南等地势逐渐向外倾斜,有利于地形雨的形成,每年夏、秋季的台风,冬季的东北季风、夏季的东南季风都会在这里形成地形雨。另火烧寮是夏季风必经之路,深受夏季风的影响。所以每年九月到次年三月的东北季风挟带大量水气南下,在此处受到地形拦截形成稠密的雨势;逢夏秋季的台风,瞬间降雨量更惊人,因而有全台“暴雨中心”之称,是中国年降水量最多的地区。

据1906-1944年38年资料统计,该地多年平均降水量为6557.8mm,1912年的最大降雨量记录多达8409毫米。降水日数也多,年均降水日数达214天。火烧寮降水量如此之多是由其得天独厚的地理位置、地形和东北季风雨、东南季风雨、雷雨、台风雨等紧密地结合在一起形成的。

1912年,火烧寮创下8409mm的降雨量,至今仍是台湾乃至东南亚年降雨量的最高纪录,也是全国的“雨极”。相对于中国大陆降雨最少的吐鲁番盆地托克逊,年平均降水量才5.9mm;光是纳莉台风为火烧寮带来的降雨,就超过托克逊一百年的总雨量。北京年平均降水量为483.9mm,火烧寮一年的平均降水量相当于北京13年半的降水量,1912年的降水量更是相当于17年的北京降水量。

火烧寮之所以成为我国降水最多的地主,主要是受位置、地形、冬夏季风和台风等诸多因素影响造成的。火烧寮位于台湾山脉东北端海拔420米的山坡上,坡向面海。夏秋季节,自东南海上吹来的湿热夏季风、台风登陆时被地形抬升作用造成丰沛的降水;冬季时,又受到东北季风的影响,由于东北季风经过了广阔的海洋,特别是掠过了“黑潮”的暖流水面后水汽剧增,气流到达火烧寮时,又受到地形的抬升便形成了大量的降水。据统计,从11月到次年3月,火烧寮的冬季降水量,占全年总降水量的一半。由于火烧寮冬夏降水量都很大,从而成为我国的“雨极”。

板书设计

气 候(二)

教材活动参考答案

[教材P37活动·参考答案]

1.甘肃:土墙平顶屋。

甘肃深居我国内陆,年降水量较少,蒸发量大于降水量,房屋修建成平顶,可以用来晾晒粮食或其他农作物,节约材料,土墙平顶不易被风损坏。

浙江:砖墙斜顶屋。

浙江地处我国东南沿海,年降水量较大,斜顶屋利于排水。

2.气候干湿程度直接影响果树的分布。湿润地区适合菠萝、芒果等的生长;半干旱和干旱地区适合哈密瓜、葡萄等的生长。

气候干湿程度不同对人们的身体和饮食也有很大的影响。如南方降水多,人们易患风湿病、关节炎,因此爱吃辣椒、爱喝麻辣汤;北方降水少,气候干燥,人们易上火,体力消耗大,因此爱吃菠菜,爱喝绿豆米汤。

不同的干湿地区影响房屋建筑(竹楼、窑洞)、交通(船、车)、体育活动(赛龙舟、滑冰)等。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

第2课时 东西干湿差异显著

教学过程案例

课题 东西干湿差异显著

教学 步骤 过程与方法 设计意图

教师(展示中国年降水量的分布图)指导学生分小组合作完成下列题目。 学生合作探究: (1)在图中找出1600毫米、800毫米、400毫米、50毫米年等降水量线大致经过的地区。 (2)在图中找出学校所在省区降水量大致是多少。 (3)归纳我国年降水量的空间分布规律。 (成果展示) (1)1600毫米年等降水量线主要分布在东南沿海地区,800毫米年等降水量线主要通过秦岭—淮河一线,400毫米年等降水量线大致经过大兴安岭、兰州、拉萨一线,50毫米年等降水量线主要经过西北内陆地区。 (2)学生合作探究。 (3)我国年降水量的空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减。 精讲点拨:受海陆位置等因素的影响,从东南沿海向西北内陆距离海洋越来越远,因此降水逐渐减少,同学们可以阅读教材第34页“阅读材料”,了解我国降水最多的地区和最少的地区。 转承:我国降水量空间分布不均,时间分配是否均匀呢 下面我们就一起探讨这个问题。 教师(运用多媒体展示教材第35页“中国南北四个城市降水的季节差异”和“北京年降水量极值图”):同学们观察展示的图片,分析我国降水的季节分配和年际变化规律。 学生分组探究:分成两个小组进行问题探究。 小组一:分析“中国南北四个城市降水的季节差异图”,说出图中城市降水主要集中在什么季节 等降水量线弯弯曲曲,线条较复杂,因此采取小组合作的形式,发挥小组中学得好的同学的带动作用,让他们给予基础差的同学帮助,这样既能够加深自身对知识的理解,还能够提高课堂效率。

小组二:分析“北京年降水量极值图”,分析北京市降水量的年际变化。 (成果展示) 小组一:图中四个城市降水都主要集中在4-9月,也就是夏秋季节。 小组二:北京降水量最少的年份是1965年,降水量是261.8毫米,最多的年份是1959年,降水量是1406毫米。 精讲点拨:从同学们的分析我们知道,我国降水量时间分配不均,一年之中主要集中在夏秋季节,不同地区,雨季的长短差别很大,一般来说,南方雨季开始早,结束晚,雨季长;北方雨季开始晚,结束早,雨季短。我国降水量的年际变化也很大,容易导致旱涝灾害的发生,影响人们的生产生活。 降水量的时间分配分季节变化和年际变化两方面,因此把学生分成两组进行探究,能够锻炼学生对统计图表的判读和分析能力。

转承 我们在学习气温的时候,知道了不同气温地区分成很多温度带,同理,降水量不同的地区,我们分成了几个干湿地区,下面我们就一起探讨干湿地区的划分及差异。

教师:我国不同地区降水量不同,干湿状况差异明显,所以把我国分成了四个干湿地区。 教师(运用多媒体展示中国干湿地区的划分图):同学们读图独立完成下面题目。 学生自主学习: (1)阅读教材第35页正文最后一段,说明干湿地区划分的依据。 (2)在图中找出四个干湿地区,比较教材第34页“中国年降水量的分布图”,说出四个干湿地区的分界线大致是多少毫米年等降水量线。 (成果展示) (1)划分干湿地区的依据是气候的干湿状况。 (2)湿润地区和半湿润地区的分界线是800毫米年等降水量线,半湿润地区和半干旱地区的分界线是400毫米年等降水量线,半干旱地区和干旱地区的分界线是200毫米年等降水量线。 转承:降水对我们的生产、生活有很大影响,我们一起分析不同干湿地区的植被和人们生产、生活的差异。 教师(展示教材第36页“中国干湿地区的划分图”和教材第37页活动第1题“两种不同特色的民居图”):同学们观察图片,分成两个小组讨论不同地区的自然和人文差异并完成教材第37页活动题。 学生分组探究: 小组一:观察教材第36页的图,分析不同干湿地区的植被类型有什么差异。 小组二:讨论教材第37页活动第1题的两幅图,观察其屋顶坡度的大小,分析其和当地的降水有什么关系。 利用教材现有的图片资料进行探究,能够直接有效地使学生了解不同干湿地区植被和生产、生活的差异。

(成果展示) 小组一:湿润地区植被以森林为主,耕地类型是水田;半湿润地区植被属于森林向草原的过渡带,耕地以旱地为主;半干旱地区植被以草原为主,是我国主要的牧区;干旱地区植被稀疏,多沙漠戈壁。 小组二:甘肃夏河县的房屋屋顶坡度较小,浙江绍兴的房屋屋顶坡度较大,主要原因是甘肃夏河县降水较少,浙江绍兴降水较多,屋顶坡度大有利于雨水下泄。 精讲点拨:我国不同干湿地区的建筑、饮食、风俗和农业生产等都不相同。我国南方和北方的传统交通工具也有明显的不同,南方地区降水较多,河湖密布,因此传统交通工具是船舶,北方地区降水较少,陆地广阔,传统的交通工具是马车,因此被称为“南船北马”。 通过精讲点拨,对学生小组讨论进行总结、概括,促进学生对知识的掌握。

本节课我们主要学习了我国降水的时空分布规律及影响。我国降水量空间分布总趋势是从东南沿海向西北内陆递减,我国降水量时间分配不均,一年中夏秋季节降水较多,不同年份降水量变化较大。根据各地的干湿状况,我国共分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区等四个干湿地区,不同干湿地区内人们的生产、生活差异较大,植被类型也有明显的不同,本节共有两条线经过秦岭—淮河一线,它们是800毫米年等降水量线、湿润地区及半湿润地区的分界线,这充分印证了秦岭—淮河一线是我国主要的地理分界线。

本节内容对学生来说比较难以理解,学生对年等降水量线不能迅速地找出和正确地判读,对于雨季的概念和雨季的变化也比较陌生,因此通过安排学生分组探究来发挥学生的积极性,并且辅以多媒体课件来帮助学生学习,总体看来效果还不错。在学习干湿地区对人们的生产、生活的影响时,适当运用多媒体课件列举不同干湿地区在衣食住行等方面的差异,以引起学生强烈的学习兴趣,教学效果较好。本课的不足之处是学生在分析不同干湿地区对生产、生活的影响时,虽然使用了多媒体展示资料,但是还有很多同学不能正确地分析自然环境对生产、生活的影响,这反映了学生分析实际地理问题能力的欠缺,以后要注意这方面问题的设计和训练,进行地理核心素养的渗透。

PPT教学案例

教学课件全新升级,见电子资源。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)