2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第l四单元课件:《眉妩》(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文鲁人版(选修《唐诗宋词选读》)第l四单元课件:《眉妩》(共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

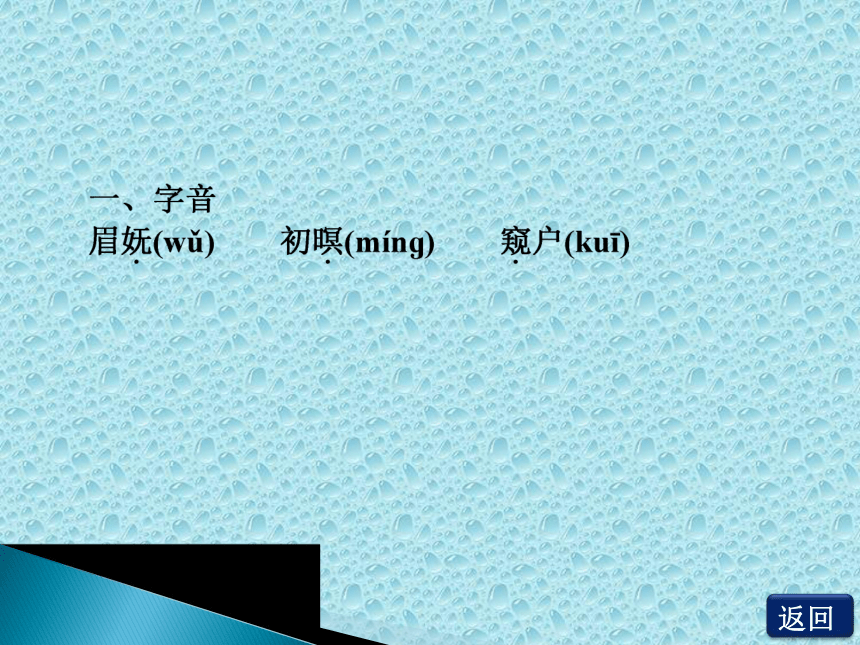

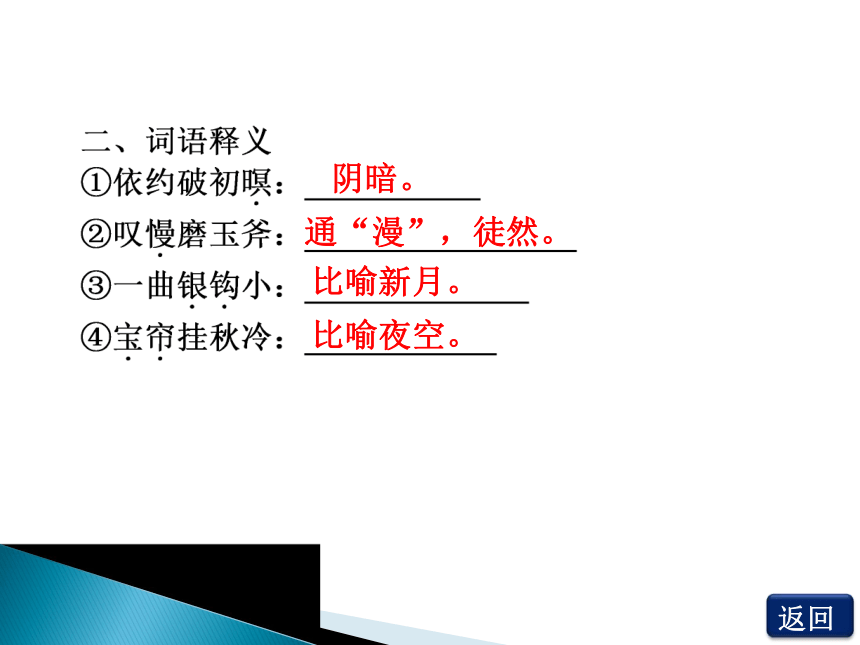

课件49张PPT。问题导读??简析《眉妩》的思想内容。??提示:上阕描绘新月,刻意渲染一种清新轻柔的优美氛围。极写它的妩媚动人。“便有团圆意”表层写闺情,包含山河一统的愿望。下阕望月兴叹,借月抒怀。“千古盈亏”既指月,又喻历代兴亡。“太液池”三句写回天无力的沉痛和复国无望的哀叹。“故山”数句又升腾起新的希望。全词将赏月观月、因月感怀作为线索,绵绵君国之思,全借咏月写出,托物寄怀,耐人寻味。?王沂孙 眉妩(渐新痕悬柳)四、文学常识

王沂孙(?—约1290),字圣与,号碧山,又号中仙,家住玉笥山,亦号玉笥山人,南宋会稽人。词集《碧山乐府》,一称《花外集》,收词60余首。阴暗。通“漫”,徒然。比喻新月。比喻夜空。三、名句默写

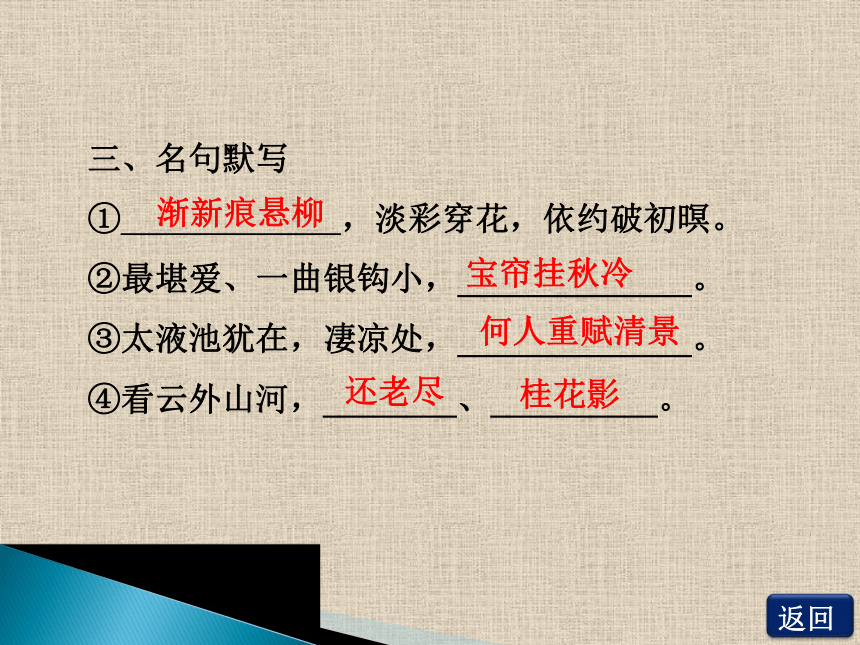

①_____________,淡彩穿花,依约破初暝。

②最堪爱、一曲银钩小,______________。

③太液池犹在,凄凉处,______________。

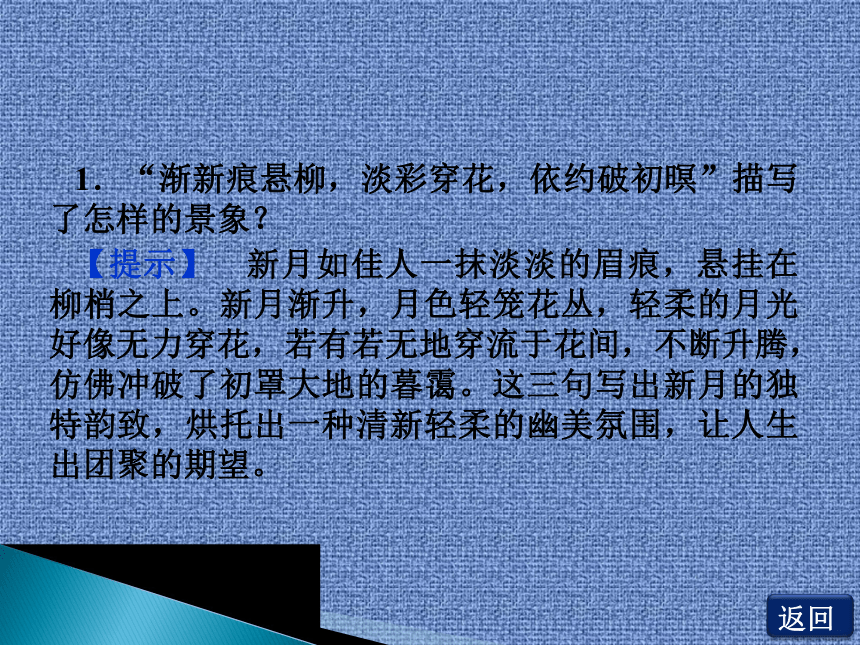

④看云外山河,________、__________。宝帘挂秋冷何人重赋清景还老尽桂花影渐新痕悬柳1.“渐新痕悬柳,淡彩穿花,依约破初暝”描写了怎样的景象?

【提示】 新月如佳人一抹淡淡的眉痕,悬挂在柳梢之上。新月渐升,月色轻笼花丛,轻柔的月光好像无力穿花,若有若无地穿流于花间,不断升腾,仿佛冲破了初罩大地的暮霭。这三句写出新月的独特韵致,烘托出一种清新轻柔的幽美氛围,让人生出团聚的期望。2.“相逢谁在香径”体现出词人怎样的情感变化?

【提示】 上句“深深拜”三字,写出对“团圆意”的殷切期望,充满了欣喜之情。但同赏者未归,词人不免顿生“相逢谁在香径”的怅惘,欣喜和期望一瞬间蒙上了淡淡的哀愁,新月也染上了凄清的色彩。这一句是词人情感的转折点。物象色彩也由前三句的轻柔婉丽转入孤寂苍凉。3.试分析“最堪爱、一曲银钩小,宝帘挂秋冷”中“小”和“冷”的表达效果。

【提示】 在无垠的夜空中,新月像银钩似的遥挂在夜空,夜空浩茫清冷,越发衬出新月的纤小。“冷”和“小”使词人对新月生出无限怜爱之情,并具有一种幽远清冷的意蕴。即在怜爱中寓含了纤弱的个体与冷漠的宇宙相对时所产生的充满悲悯的怅惘之情。4.下片物象的选择显出苍凉、悲壮的色彩,试结合词句举例说明。

【提示】 如“难补金镜”的“玉斧”,萧条冷清的长安故都“太液池”,漫漫的长“夜”,故国模糊的“云外山河”,苍老的月影。复国无望、无力回天的苍凉、悲壮之感充溢字里行间。5.举例分析这首词暗示象征手法的作用。

【名师点拨】 此词通篇运用暗示象征手法。以“新月”象征国土大部分沦丧,金瓯破碎,难得重圆,借咏新月寓托故国沦亡的伤痛。由月之圆缺联想到人之悲欢离合,再由人之悲欢离合进一步延伸到国家兴亡。化用前人诗词成句的有:“新月曲如眉,未有团圆意”。“太液池”两句,出陈师道《后山诗话》,“端正”出唐韩愈诗。6.这首词的主旨是什么?

【名师点拨】 这首词通过对新月的描绘,自然而然地联想到月亮的圆缺。月圆月缺,非人力所能改变。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,由人的悲欢离合,再进一步联想到国家的兴亡盛衰,表达了对江山半壁、国土沦陷的悲痛和对收复故国河山的期盼。

[细剖·深析]

[楼主]

月亮是中国古典诗歌中最为常见的意象之一。在唐诗宋词中,我们可以清楚地看到中国人特别是诗人对月亮有一种独特的情感,他们对月的惊叹和对月的深情超过世界上任何一个民族,形成了中国人一种独特的月亮情结。看到月亮就会触发他们的心弦,牵动他们的情思,勾起他们的遐想。月亮在唐诗宋词中的意象主要有哪些象征意义呢?[沙发]

古典诗词中月的意象,常常是团圆的象征,寄寓着人团聚的心愿与期待:“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”(王建《十五望月》)普天下只有一轮明月,不管是在天涯还是在海角,人们都可以对着一轮明月抒发对对方的思念之情。在缺少现代化的交通、通讯手段,亲人故友的远离意味着半生乃至一生杳无音信,这种时间上和空间上的隔离使他们情感上苦不堪言,而月亮这一自然风物成为他们缓解痛苦的唯一机会,夜深人静是情思难禁的时候,而此时天空中的月亮普照人间,甚至透过窗户,抚慰床上无眠的孤独人。于是相隔关山万重,共对一轮明月就成了表白心迹的重要场景。此时的月亮像一面镜子,亲人们可以在两地共对一面镜子合影;此时月亮像通讯卫星,月光像电波,它可以将美好的祝愿捎给世界另一面的亲朋挚友。[板凳]

自从人类来到这世界上,它就注定要为一些终极性问题满怀深深的忧思和困惑。那高悬于天际的月亮,也常常引发诗人们的哲学思考:明月亘古如斯,跨越时空,而相比之下,人生是多么的短暂和渺小。在他们诗歌中,月亮这一意象成了亘古不变的象征和世事变迁的永恒见证。就像张若虚的《春江花月夜》这样唱道:“江畔何人初见月,江月何时初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”[三楼]

文人墨客钟情于月的文化,是因为月能引起人们精神振奋,成为一种美的象征。中国人那根极轻妙、极高雅而又极敏感的心弦,每每被温润晶莹流光迷离的月色轻轻拨响,一切的烦恼郁闷,一切的欢欣愉快,一切的人世忧患,一切的生离死别,仿佛往往是被月亮无端地惹出来的。而那种飘渺幽约的心境,不但能够假月相证,而且能够在温婉宜人的月世界中有所响应。

1.咏物抒怀手法的运用

这是一首紧扣新月的咏物词。咏物而又有所寄托,弯弯新月,划破了夜的黑暗,并预示了不久的团圆。月缺月又圆,但人世的痛苦离别何时能得团圆,被敌人践踏的土地何时能收复?月亮的圆缺,引发了作者深深的感触,既有对现实的不满,又有对国家重新振兴,恢复旧山河的期待。艺术特色2.清冷幽雅意境的营造

本词中带有感性色彩词语的大量运用,如“新痕”“淡彩”“初暝”“香径”“画眉”“银钩”“玉帘”“玉斧”“金镜”等,能够给人清新凄丽的感受,营造了一种清冷素雅的氛围。另外,本词的主题决定了伤感凄凉的基调,而嫦娥这个悲剧人物的出现和太液池带给人们“长恨歌”的联想,也进一步烘托了整首词的清冷凄凉的情调。“凉月如眉,江山难复”,清冷幽雅的意境营造使本首词显得新颖别致,韵味悠长。隐 喻

全词多用隐喻手法。通篇不着一“月”字,隐去标题,即可作一首谜语题读。“团圆意”寄寓故国恢复的希望,“带离恨”蕴含旧朝覆亡的怅恨,“千古盈亏”为人世沧桑的对话,“难补金镜”是无力回天的感慨,而慨叹“还老尽、桂花影”则是词人在元朝黑暗统治下身世之感、家国之恨的高度概括。写作技法●随堂练笔

请写出“叹慢磨玉斧,难补金镜”中的典故及其隐喻之意。100字左右。1.课内素材开发

南宋都城陷落之后,虽然有一批忠臣拥立小皇帝继续抗元,可是仿佛连上天也不再保佑赵宋王朝,小皇帝死了又立,抗元势力屡战屡败,最终直退到海上。蒙古铁骑挟雷霆之威长驱南下,很快就将南宋这一座锦绣江山全部括入囊中。南宋的最后一场抵抗,也是元对宋的最后一场歼灭战,史称“崖山之战”。这一战消灭了南宋流亡政府的最后有生力量,十万宋兵没于海波,左丞相陆秀夫见事已不可为,毅然对小皇帝赵昺说:“德佑皇帝(即随谢太后投降的宋恭帝赵显,被掳北上)辱已甚,陛下不可再辱。”背负九岁的赵昺投海而死,大将张世杰在绝望之下,向天祈祷速起飓风,覆灭坐船,让他葬身于万顷海涛之中。这一段历史,在中国五千年来朝代更迭之中,无疑是最惨烈、最悲壮,也最为沉重的一页,这是代表着古代中华文明的汉民族政权第一次整体亡于游牧民族之手,古典意义上的中国随着赵宋王朝的终结宣告灭亡,以农耕文明为主体的汉文化传承到这个时代发生了一次断层,因此史学界有一种沉痛的说法:“崖山以后,已无中国!”[适用话题]这则材料适用于“灭亡”“苟且偷安”“软弱就要挨打”等相关话题作文中。2.鲜活素材速递

女民工千里走单骑的悲情象征

2011年1月20日

世界上没有一个国家像中国这样,有着上亿农民工像候鸟一般来回迁徙。世界上肯定也没有一个国家像中国这样,在广大的农村里生活着数千万孤独的“留守儿童”。所以,当看到一位年轻母亲骑着摩托车,从浙江奔走2000多公里回重庆,为的就是看到自己久别的儿子,内心除了感动,更多的是莫名悲愤。这位伟大的母亲一路受过多少痛苦磨难,无须多说。从她一路上仅喝了半瓶矿泉水,住了4小时旅社,也能猜出她这一路上的风风雨雨。可要知道,她和许多农民工一样,于春节前利用各种交通工具,千方百计回到老家,只不过是为了实现和亲人团聚这个简单的、人性本然的愿望!我们这个社会到底怎么了?数量如此巨大的人们过着这样的生活,让他们的回家路变得如此艰难?这何尝不是公共管理不力及政府责任缺失所致?让一位母亲千里走单骑,再形象不过地说明了这一切。可这还只是问题的一方面。从这里,有识之士应当看到一个可怕的场景:数千万“留守儿童”在缺乏父母关爱、社会关怀的环境下成长,那将意味着什么?“留守儿童”同样是未来社会的组成部分,可是他们的未来在哪里?农村说,我们没办法管这么多。城市说,我们这里也容不下那么多小孩读书、生活。他们出生在这片土地,生长在这个国度。可是,他们似乎成了除了爹娘外没人管没人爱的“夹缝人”。甚至可以说,他们简直成了“多余的人”。在这样的社会中成长,他们还能有未来吗?

这位名叫李春凤的母亲令人感动,但光靠母爱支撑的天空却很脆弱。等到春节一过,这位母亲仍然不得不再度出发,走向他乡。她那才六七岁的儿子,仍然不得不生活在全托的留守学校里,孤独地成长。这也是许许多多“留守儿童”的命运。[适用话题] 这则材料适用于“留守儿童”“珍惜”“农民工”等相关话题作文中。宋词的最后丰收者

——王沂孙与碧山词

宋元易代之际,与周密、张炎、王沂孙词风相近的词人还有一些。他们大抵都是被时代巨变的风浪所颠簸而不知何往,既不能抱必死之志投身血火,又不能忘情故国,所以他们的词一般说来都有这样的共同特点:骨力较弱、气势较小、境界较狭,但内涵却很深,渗透着很复杂的伤感情绪,和想要向高远处挣脱的欲望。课外阅读在艺术表现上,他们多用精致而丰富多变的层次结构,隐喻暗示的手法(所以他们的咏物词特别多),精细工巧的语言,往往以清丽空灵为追求的目标。

王沂孙虽然做了元朝的官,心理却很复杂,在他的词中,也仍有许多是写故国之思的。作为前朝遗民,怀念故国,是一种忠诚的表现,也是封建知识分子所不能摆脱的一种情节。只是这种情绪,并不是简单地表现为对宋王朝的怀念或民族意识,而是同世事无常、兴亡盛衰不由人意的沧桑感融合在一起,同时又渗透了个人在历史巨变中无可奈何、只能听任摆布的凄凉感。在写作手法上,王沂孙比周密、张炎写得更隐晦、含蓄,常常借甲咏乙,借此喻彼,看上去大多只是咏物、写景以及写男女恋情,而在隐隐约约之间,用些特殊的笔法,暗示词中埋藏得很深的真实想法与情感。如《眉妩·新月》中“千古盈亏休问。叹慢磨玉斧,难补金镜”,《齐天乐·萤》中“汉苑飘苔,秦陵坠叶,千古凄凉不尽”,《天香·咏龙涎香》中“讯远槎风,梦深薇露,化作断魂心字”等,都是如此。其中《齐天乐·蝉》借蝉咏怀,叹息岁月变迁的无情,自述“清高”、“凄楚”,最为人称道。正由于王沂孙是以深隐的笔法抒发复杂的情感,所以词的结构特别地曲折,语言也特别地精细。 王沂孙词的主要风格特点是凄婉、沉郁、奇幻,多用比兴,借物抒情。

国家之恨,黍离之悲,是贯穿碧山词的一条主线,周济《宋四家词选序论》云:“中仙最多故国之感”。陈廷焯《白雨斋词话》云:“碧山以和平中正之音,却值宋室败亡之后,故其词哀以思。”碧山词的故国之思明显地表现在感时怀旧,赠别念远的《醉蓬莱·归故山》、《长亭怨慢·重过中庵故园》、《高阳台·和周草窗寄越中诸友韵》和《淡黄柳》等篇中。如《醉蓬莱·归故山》:扫西风门径,黄叶飘零,白云萧散。柳换枯阴,赋归来何晚。爽气霏霏,翠蛾眉妩,聊慰登临眼。故国如尘,故人如梦,登高还懒。

数点寒英,为谁零落,楚魄难招,暮寒堪揽。步履荒篱,谁念幽芳远。一室秋灯,一庭秋雨,更一声秋雁。试引芳樽,不知消得,几多依黯。

从“柳换枯阴,赋归来何晚”等语看,当是他辞去庆元路学正之职归还故里时写的。词中描绘了故山西风黄叶,寒黄白云,秋灯秋雨,更一声道为雁的悲疏荒凉和秋色,烘托了弃官归来的词人哀时伤事的凄苦情怀。归来后只见故山风依旧,国事全非,触景伤情,兴起“故国如尘,故人如梦”之慨。破国亡家后的词人,重过故都友人故园时,所见所感的是“欲寻前迹,空惆怅,成秋苑”。昔日宴游之地,如今人去园空,一派衰草斜阳的凄凉景象,令人空自惆怅。“望不尽,苒苒斜阳,抚乔木,年华将晚。但数点红英,独识西园凄惋。”(《长亭怨慢·重过中庵故园》)人生今昔之感,故国乔木之悲,充斥于字里行间。又如:

何人寄与天涯信,趁东风,急整归船。纵飘零,满院杨花,犹是春前。(《高阳台·残萼梅酸》)归来依旧秦淮碧,问此愁,还有谁知。对落网空似垂杨,零落千尺。(《高阳台·陈君衡远游未归》)

这些词章,有的借伤春慕远的怨女,盼望伊人归自天涯,寄托了对远在涯海的南宋君臣复兴宋室的一线希望,深情呼告远人,家乡春色,“纵飘零,满院杨花,犹是春前”。希望他们在春色将残的时候,“趁东风,急整归船”。对已飘零“海外”的南宋残余政权仍抱有一丝幻想。此种结句,如“西风后,尚余数点,还胜春浓”(《庆清朝·榴花》),“看云外河山,还老尽、桂花影”(《眉妩·新月》),“但数点红英,尽西风凄婉”等都表现了对风雨飘摇的南宋残余政权的一点微茫希望。碧山词的黍离之悲,更多地表现在咏物词中,不过多用比兴寄托的笔法,表现得就更为纤徐隐晦了,现存的六十五首碧山词中,咏物之作就有三十四首,代表了他的词的最高成就,也最能体现其词凄婉沉随、奇幻峭拔的特点。正如张惠言所说:“碧山咏物之篇,并有君国之忧。”(《词选》)因此,秋色便成为碧山词的重要题材。如《水龙吟·落叶》、《扫花游·秋声》、《绮罗香·红叶》等以咏叹秋色反映末世现实,抒发离乱之苦,身世之悲的词作比比皆是。试看《水龙吟·落叶》:晓霜初著青林,望中故国凄凉早。萧萧渐积,纷纷犹坠,门荒径悄。渭水风生,洞庭波起,几番秋杪。想重崖本没,千峰尽出,山中路,无人到。 前度题红杳杳,溯宫沟、暗流空绕。啼螀未歇,飞鸿欲过,此时怀抱。乱影翻窗,碎声敲彻,愁人多少。望吾庐甚处,只应今夜,满庭谁扫。笔下萧疏凄凉的秋色,不仅是时令上的秋天,更重要的是词人心灵上的秋天。借深秋时节黄叶纷飞的萧瑟景色,抒“望中故国凄凉早”的摇落之悲,又由红叶题诗的历史故事,寄托了故都宫残沟荒,三宫散尽的黍离之感。“想重崖半没,千峰尽出,山中路,无人到。”实际描述的是万木凋零、落叶堆积、千山裸露的凄凉秋色,抒发的却是国破家亡、山河破碎、悲楚凄怆的情感。

我们再来看看碧山的另一首代表作《天香·龙涎香》:孤峤蟠烟,层涛蜕月,骊宫夜采铅水。汛远差风,梦深薇露,化作断魂心字。红瓷候火,还乍识、冰环玉指。一缕萦帘翠影,依稀海天运气。 几回歹带娇半醉。剪春灯、夜寒花碎。更好故溪飞雪,小窗深闭。荀令如今顿老,总忘却、樽前旧风味。谩惜馀熏,空篝素被。

这首词同样明显而充分地抒写了哀痛亡国、物事人非的悼惜之情。但最令人称道的当是语言的高清峭拔和描物的奇幻缥缈。头两句“孤峤蟠烟,层涛蜕月”外表苍莽有力,细品又不失精雕细琢,区区八字,便描绘出一幅宏大而极富神韵的海天美景,空旷的海面上独耸一柱石礁,石上烟雾缭绕,有如蟠龙轻轻摆动身躯,天空云彩,如海面波涛,层层涌退,淡淡月光,渐渐从云层中透出。既有粗犷的海空线条,又有细致的烟云月色,既有静肃的海石,又有缥缈灵动的烟绕、云涌和月移。后两句“一缕萦帘翠影,依稀海天运气”,则着力渲染朦朦胧胧、虚无缥缈的意境,如梦似幻,令人神往。《岭南杂记》说到这首词的特点时称“之所以然者,蜃气楼台之余烈”,以海市蜃楼喻之,毫不为过。咏物是碧山词的主要表现手法,情发于心,而附之于物,然往往又超脱物外。其咏物词虽风格峭拔,用语精致,却极少直描物态,而着重于物的神韵的展现,结合内心丰富的情感,常常以身入境,运用高超隐喻手法,达到物即人、物即我的高深境界,因此有人称他为“咏物圣手”。如《齐天乐·蝉》:

一襟馀恨宫魂断,年年翠阴庭树。乍咽凉柯,还移暗叶,重报离愁诉。西窗过雨。怪瑶佩流空,玉筝调柱。镜暗妆残,为谁娇鬓尚如许。 铜仙铅泪似洗,叹携盘去远,难贮零露。病翼惊秋,枯形阅世,消得斜阳几度。馀音更苦。甚独抱清高,顿成凄楚。课想薰风,柳丝千万缕。

显然这首词用了借物喻人的手法。但很多人只一味地认为本词只把蝉比作已死的南宋后妃。其实这首词上半阕的确是隐喻后妃,而下半阕却是作者以秋蝉自喻,感怀身世。尤其是“馀音更苦。甚独抱清高,顿成凄楚”三句,分明在倾诉自己作为一个忠君爱国的前朝遗民,国破家亡之后,在异族统治下是多么的心酸和无奈。这一点,陶尔夫教授在《南宋词史》里也明确指出:“词中还揉进了作者个人身世之感,寒蝉的悲鸣实际上也是作者(包括南宋遗民)灭国亡家后的哀吟。”

有学者习惯性地称王沂孙的词是“借物喻志”,笔者认为,这个“志”字用得殊不恰当,虽然他生跨两朝,亲历了国破家亡的巨变,但从他的词作中,根本看不出有何大志,也看不到他对元朝统治的任何不满,所有的只是对亡国的哀悼及对凄苦身世的悲吟。

也有人说碧山词风格近辛词,他是看到了两者在用典较多和使用峭楚之词方面有相似之处。实际上两者一为争战沙场的提兵之将,一为悲凄绝望的亡国文人,身世处境以及由此形成的思想意识差异很大,反映在作品中,其风格也是迥然不同的。稼轩胸怀收复失地、重振国威的豪情壮志,其词风固然豪放雄健;而碧山身处亡国末世,无可诉求,其词格虽然高清,但也十分沉郁,除了对故国的深情湎怀之外,便是对身世的咽咽自叹。《宋四家词选目录序论》说:“碧山胸次恬淡,故黍离、麦秀之感只以唱叹出之,无剑拔弩张之气。”也是对二者词风之迥异的一个佐证。

王沂孙所生活的时代,既是我国封建史上,一个积贫积弱的汉民族旧王朝为新兴的蒙古族王朝所取代的历史转折时期;又是我国文学史上,词这种文体摆脱附属地位而充分成熟的重要阶段。一方面,这特定的时代背景,影响着王沂孙的思想感情,也影响着他的创作道路;另一方面,两宋咏物词是在“诗人之词”与“词人之词”的互相补充和推动下完成其发展历程的。王沂孙的词集中体现了这一发展的最终结果——巧构安排(词的表达)与寄托深远(诗的意境)的完美结合。碧山词彻底摆脱了早期燕乐词内容和情调低俗的缺点,综合了豪放婉约两派的优点,兼有诗的深远意境和词的精巧艺术,其格调高尚而清雅。王沂孙以一颗纤细敏锐的词人之心感受并反映了时代和个人的悲剧,用其沉郁之笔,唱出了两宋词坛辉煌而又短暂的余音绝响。虽然他存词不多,但完全可以说他是宋词的最后一个丰收者。

【赏评】 唐诗过后是宋词,而王沂孙被称为“宋词的最后丰收者”。本文详细介绍了王沂孙词作的特点。其词层次章法缜密,在宋末格律派词人中,是一位有显著艺术个性的词家。王沂孙词的主要风格特点是凄婉、沉郁、奇幻,多用比兴,借物抒情。王沂孙经历了国破家亡之变,备尝漂泊之苦。亡国之痛、身世之悲和屈节之恨,郁结一身,发之于词,哀思悲节,低沉、凄婉。国家之恨,黍离之悲,是贯穿碧山词的一条主线,碧山词的黍离之悲,更多地表现在咏物词中。咏物是碧山词的主要表现手法,情发于心,而附之于物,然往往又超脱物外。其咏物词虽风格峭拔,着重于物的神韵的展现,常常以身入境,运用高超隐喻手法,达到物即人、物即我的高深境界,因此有人称他为“咏物圣手”。

王沂孙(?—约1290),字圣与,号碧山,又号中仙,家住玉笥山,亦号玉笥山人,南宋会稽人。词集《碧山乐府》,一称《花外集》,收词60余首。阴暗。通“漫”,徒然。比喻新月。比喻夜空。三、名句默写

①_____________,淡彩穿花,依约破初暝。

②最堪爱、一曲银钩小,______________。

③太液池犹在,凄凉处,______________。

④看云外山河,________、__________。宝帘挂秋冷何人重赋清景还老尽桂花影渐新痕悬柳1.“渐新痕悬柳,淡彩穿花,依约破初暝”描写了怎样的景象?

【提示】 新月如佳人一抹淡淡的眉痕,悬挂在柳梢之上。新月渐升,月色轻笼花丛,轻柔的月光好像无力穿花,若有若无地穿流于花间,不断升腾,仿佛冲破了初罩大地的暮霭。这三句写出新月的独特韵致,烘托出一种清新轻柔的幽美氛围,让人生出团聚的期望。2.“相逢谁在香径”体现出词人怎样的情感变化?

【提示】 上句“深深拜”三字,写出对“团圆意”的殷切期望,充满了欣喜之情。但同赏者未归,词人不免顿生“相逢谁在香径”的怅惘,欣喜和期望一瞬间蒙上了淡淡的哀愁,新月也染上了凄清的色彩。这一句是词人情感的转折点。物象色彩也由前三句的轻柔婉丽转入孤寂苍凉。3.试分析“最堪爱、一曲银钩小,宝帘挂秋冷”中“小”和“冷”的表达效果。

【提示】 在无垠的夜空中,新月像银钩似的遥挂在夜空,夜空浩茫清冷,越发衬出新月的纤小。“冷”和“小”使词人对新月生出无限怜爱之情,并具有一种幽远清冷的意蕴。即在怜爱中寓含了纤弱的个体与冷漠的宇宙相对时所产生的充满悲悯的怅惘之情。4.下片物象的选择显出苍凉、悲壮的色彩,试结合词句举例说明。

【提示】 如“难补金镜”的“玉斧”,萧条冷清的长安故都“太液池”,漫漫的长“夜”,故国模糊的“云外山河”,苍老的月影。复国无望、无力回天的苍凉、悲壮之感充溢字里行间。5.举例分析这首词暗示象征手法的作用。

【名师点拨】 此词通篇运用暗示象征手法。以“新月”象征国土大部分沦丧,金瓯破碎,难得重圆,借咏新月寓托故国沦亡的伤痛。由月之圆缺联想到人之悲欢离合,再由人之悲欢离合进一步延伸到国家兴亡。化用前人诗词成句的有:“新月曲如眉,未有团圆意”。“太液池”两句,出陈师道《后山诗话》,“端正”出唐韩愈诗。6.这首词的主旨是什么?

【名师点拨】 这首词通过对新月的描绘,自然而然地联想到月亮的圆缺。月圆月缺,非人力所能改变。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,由人的悲欢离合,再进一步联想到国家的兴亡盛衰,表达了对江山半壁、国土沦陷的悲痛和对收复故国河山的期盼。

[细剖·深析]

[楼主]

月亮是中国古典诗歌中最为常见的意象之一。在唐诗宋词中,我们可以清楚地看到中国人特别是诗人对月亮有一种独特的情感,他们对月的惊叹和对月的深情超过世界上任何一个民族,形成了中国人一种独特的月亮情结。看到月亮就会触发他们的心弦,牵动他们的情思,勾起他们的遐想。月亮在唐诗宋词中的意象主要有哪些象征意义呢?[沙发]

古典诗词中月的意象,常常是团圆的象征,寄寓着人团聚的心愿与期待:“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”(王建《十五望月》)普天下只有一轮明月,不管是在天涯还是在海角,人们都可以对着一轮明月抒发对对方的思念之情。在缺少现代化的交通、通讯手段,亲人故友的远离意味着半生乃至一生杳无音信,这种时间上和空间上的隔离使他们情感上苦不堪言,而月亮这一自然风物成为他们缓解痛苦的唯一机会,夜深人静是情思难禁的时候,而此时天空中的月亮普照人间,甚至透过窗户,抚慰床上无眠的孤独人。于是相隔关山万重,共对一轮明月就成了表白心迹的重要场景。此时的月亮像一面镜子,亲人们可以在两地共对一面镜子合影;此时月亮像通讯卫星,月光像电波,它可以将美好的祝愿捎给世界另一面的亲朋挚友。[板凳]

自从人类来到这世界上,它就注定要为一些终极性问题满怀深深的忧思和困惑。那高悬于天际的月亮,也常常引发诗人们的哲学思考:明月亘古如斯,跨越时空,而相比之下,人生是多么的短暂和渺小。在他们诗歌中,月亮这一意象成了亘古不变的象征和世事变迁的永恒见证。就像张若虚的《春江花月夜》这样唱道:“江畔何人初见月,江月何时初照人?人生代代无穷已,江月年年只相似。不知江月待何人,但见长江送流水。”[三楼]

文人墨客钟情于月的文化,是因为月能引起人们精神振奋,成为一种美的象征。中国人那根极轻妙、极高雅而又极敏感的心弦,每每被温润晶莹流光迷离的月色轻轻拨响,一切的烦恼郁闷,一切的欢欣愉快,一切的人世忧患,一切的生离死别,仿佛往往是被月亮无端地惹出来的。而那种飘渺幽约的心境,不但能够假月相证,而且能够在温婉宜人的月世界中有所响应。

1.咏物抒怀手法的运用

这是一首紧扣新月的咏物词。咏物而又有所寄托,弯弯新月,划破了夜的黑暗,并预示了不久的团圆。月缺月又圆,但人世的痛苦离别何时能得团圆,被敌人践踏的土地何时能收复?月亮的圆缺,引发了作者深深的感触,既有对现实的不满,又有对国家重新振兴,恢复旧山河的期待。艺术特色2.清冷幽雅意境的营造

本词中带有感性色彩词语的大量运用,如“新痕”“淡彩”“初暝”“香径”“画眉”“银钩”“玉帘”“玉斧”“金镜”等,能够给人清新凄丽的感受,营造了一种清冷素雅的氛围。另外,本词的主题决定了伤感凄凉的基调,而嫦娥这个悲剧人物的出现和太液池带给人们“长恨歌”的联想,也进一步烘托了整首词的清冷凄凉的情调。“凉月如眉,江山难复”,清冷幽雅的意境营造使本首词显得新颖别致,韵味悠长。隐 喻

全词多用隐喻手法。通篇不着一“月”字,隐去标题,即可作一首谜语题读。“团圆意”寄寓故国恢复的希望,“带离恨”蕴含旧朝覆亡的怅恨,“千古盈亏”为人世沧桑的对话,“难补金镜”是无力回天的感慨,而慨叹“还老尽、桂花影”则是词人在元朝黑暗统治下身世之感、家国之恨的高度概括。写作技法●随堂练笔

请写出“叹慢磨玉斧,难补金镜”中的典故及其隐喻之意。100字左右。1.课内素材开发

南宋都城陷落之后,虽然有一批忠臣拥立小皇帝继续抗元,可是仿佛连上天也不再保佑赵宋王朝,小皇帝死了又立,抗元势力屡战屡败,最终直退到海上。蒙古铁骑挟雷霆之威长驱南下,很快就将南宋这一座锦绣江山全部括入囊中。南宋的最后一场抵抗,也是元对宋的最后一场歼灭战,史称“崖山之战”。这一战消灭了南宋流亡政府的最后有生力量,十万宋兵没于海波,左丞相陆秀夫见事已不可为,毅然对小皇帝赵昺说:“德佑皇帝(即随谢太后投降的宋恭帝赵显,被掳北上)辱已甚,陛下不可再辱。”背负九岁的赵昺投海而死,大将张世杰在绝望之下,向天祈祷速起飓风,覆灭坐船,让他葬身于万顷海涛之中。这一段历史,在中国五千年来朝代更迭之中,无疑是最惨烈、最悲壮,也最为沉重的一页,这是代表着古代中华文明的汉民族政权第一次整体亡于游牧民族之手,古典意义上的中国随着赵宋王朝的终结宣告灭亡,以农耕文明为主体的汉文化传承到这个时代发生了一次断层,因此史学界有一种沉痛的说法:“崖山以后,已无中国!”[适用话题]这则材料适用于“灭亡”“苟且偷安”“软弱就要挨打”等相关话题作文中。2.鲜活素材速递

女民工千里走单骑的悲情象征

2011年1月20日

世界上没有一个国家像中国这样,有着上亿农民工像候鸟一般来回迁徙。世界上肯定也没有一个国家像中国这样,在广大的农村里生活着数千万孤独的“留守儿童”。所以,当看到一位年轻母亲骑着摩托车,从浙江奔走2000多公里回重庆,为的就是看到自己久别的儿子,内心除了感动,更多的是莫名悲愤。这位伟大的母亲一路受过多少痛苦磨难,无须多说。从她一路上仅喝了半瓶矿泉水,住了4小时旅社,也能猜出她这一路上的风风雨雨。可要知道,她和许多农民工一样,于春节前利用各种交通工具,千方百计回到老家,只不过是为了实现和亲人团聚这个简单的、人性本然的愿望!我们这个社会到底怎么了?数量如此巨大的人们过着这样的生活,让他们的回家路变得如此艰难?这何尝不是公共管理不力及政府责任缺失所致?让一位母亲千里走单骑,再形象不过地说明了这一切。可这还只是问题的一方面。从这里,有识之士应当看到一个可怕的场景:数千万“留守儿童”在缺乏父母关爱、社会关怀的环境下成长,那将意味着什么?“留守儿童”同样是未来社会的组成部分,可是他们的未来在哪里?农村说,我们没办法管这么多。城市说,我们这里也容不下那么多小孩读书、生活。他们出生在这片土地,生长在这个国度。可是,他们似乎成了除了爹娘外没人管没人爱的“夹缝人”。甚至可以说,他们简直成了“多余的人”。在这样的社会中成长,他们还能有未来吗?

这位名叫李春凤的母亲令人感动,但光靠母爱支撑的天空却很脆弱。等到春节一过,这位母亲仍然不得不再度出发,走向他乡。她那才六七岁的儿子,仍然不得不生活在全托的留守学校里,孤独地成长。这也是许许多多“留守儿童”的命运。[适用话题] 这则材料适用于“留守儿童”“珍惜”“农民工”等相关话题作文中。宋词的最后丰收者

——王沂孙与碧山词

宋元易代之际,与周密、张炎、王沂孙词风相近的词人还有一些。他们大抵都是被时代巨变的风浪所颠簸而不知何往,既不能抱必死之志投身血火,又不能忘情故国,所以他们的词一般说来都有这样的共同特点:骨力较弱、气势较小、境界较狭,但内涵却很深,渗透着很复杂的伤感情绪,和想要向高远处挣脱的欲望。课外阅读在艺术表现上,他们多用精致而丰富多变的层次结构,隐喻暗示的手法(所以他们的咏物词特别多),精细工巧的语言,往往以清丽空灵为追求的目标。

王沂孙虽然做了元朝的官,心理却很复杂,在他的词中,也仍有许多是写故国之思的。作为前朝遗民,怀念故国,是一种忠诚的表现,也是封建知识分子所不能摆脱的一种情节。只是这种情绪,并不是简单地表现为对宋王朝的怀念或民族意识,而是同世事无常、兴亡盛衰不由人意的沧桑感融合在一起,同时又渗透了个人在历史巨变中无可奈何、只能听任摆布的凄凉感。在写作手法上,王沂孙比周密、张炎写得更隐晦、含蓄,常常借甲咏乙,借此喻彼,看上去大多只是咏物、写景以及写男女恋情,而在隐隐约约之间,用些特殊的笔法,暗示词中埋藏得很深的真实想法与情感。如《眉妩·新月》中“千古盈亏休问。叹慢磨玉斧,难补金镜”,《齐天乐·萤》中“汉苑飘苔,秦陵坠叶,千古凄凉不尽”,《天香·咏龙涎香》中“讯远槎风,梦深薇露,化作断魂心字”等,都是如此。其中《齐天乐·蝉》借蝉咏怀,叹息岁月变迁的无情,自述“清高”、“凄楚”,最为人称道。正由于王沂孙是以深隐的笔法抒发复杂的情感,所以词的结构特别地曲折,语言也特别地精细。 王沂孙词的主要风格特点是凄婉、沉郁、奇幻,多用比兴,借物抒情。

国家之恨,黍离之悲,是贯穿碧山词的一条主线,周济《宋四家词选序论》云:“中仙最多故国之感”。陈廷焯《白雨斋词话》云:“碧山以和平中正之音,却值宋室败亡之后,故其词哀以思。”碧山词的故国之思明显地表现在感时怀旧,赠别念远的《醉蓬莱·归故山》、《长亭怨慢·重过中庵故园》、《高阳台·和周草窗寄越中诸友韵》和《淡黄柳》等篇中。如《醉蓬莱·归故山》:扫西风门径,黄叶飘零,白云萧散。柳换枯阴,赋归来何晚。爽气霏霏,翠蛾眉妩,聊慰登临眼。故国如尘,故人如梦,登高还懒。

数点寒英,为谁零落,楚魄难招,暮寒堪揽。步履荒篱,谁念幽芳远。一室秋灯,一庭秋雨,更一声秋雁。试引芳樽,不知消得,几多依黯。

从“柳换枯阴,赋归来何晚”等语看,当是他辞去庆元路学正之职归还故里时写的。词中描绘了故山西风黄叶,寒黄白云,秋灯秋雨,更一声道为雁的悲疏荒凉和秋色,烘托了弃官归来的词人哀时伤事的凄苦情怀。归来后只见故山风依旧,国事全非,触景伤情,兴起“故国如尘,故人如梦”之慨。破国亡家后的词人,重过故都友人故园时,所见所感的是“欲寻前迹,空惆怅,成秋苑”。昔日宴游之地,如今人去园空,一派衰草斜阳的凄凉景象,令人空自惆怅。“望不尽,苒苒斜阳,抚乔木,年华将晚。但数点红英,独识西园凄惋。”(《长亭怨慢·重过中庵故园》)人生今昔之感,故国乔木之悲,充斥于字里行间。又如:

何人寄与天涯信,趁东风,急整归船。纵飘零,满院杨花,犹是春前。(《高阳台·残萼梅酸》)归来依旧秦淮碧,问此愁,还有谁知。对落网空似垂杨,零落千尺。(《高阳台·陈君衡远游未归》)

这些词章,有的借伤春慕远的怨女,盼望伊人归自天涯,寄托了对远在涯海的南宋君臣复兴宋室的一线希望,深情呼告远人,家乡春色,“纵飘零,满院杨花,犹是春前”。希望他们在春色将残的时候,“趁东风,急整归船”。对已飘零“海外”的南宋残余政权仍抱有一丝幻想。此种结句,如“西风后,尚余数点,还胜春浓”(《庆清朝·榴花》),“看云外河山,还老尽、桂花影”(《眉妩·新月》),“但数点红英,尽西风凄婉”等都表现了对风雨飘摇的南宋残余政权的一点微茫希望。碧山词的黍离之悲,更多地表现在咏物词中,不过多用比兴寄托的笔法,表现得就更为纤徐隐晦了,现存的六十五首碧山词中,咏物之作就有三十四首,代表了他的词的最高成就,也最能体现其词凄婉沉随、奇幻峭拔的特点。正如张惠言所说:“碧山咏物之篇,并有君国之忧。”(《词选》)因此,秋色便成为碧山词的重要题材。如《水龙吟·落叶》、《扫花游·秋声》、《绮罗香·红叶》等以咏叹秋色反映末世现实,抒发离乱之苦,身世之悲的词作比比皆是。试看《水龙吟·落叶》:晓霜初著青林,望中故国凄凉早。萧萧渐积,纷纷犹坠,门荒径悄。渭水风生,洞庭波起,几番秋杪。想重崖本没,千峰尽出,山中路,无人到。 前度题红杳杳,溯宫沟、暗流空绕。啼螀未歇,飞鸿欲过,此时怀抱。乱影翻窗,碎声敲彻,愁人多少。望吾庐甚处,只应今夜,满庭谁扫。笔下萧疏凄凉的秋色,不仅是时令上的秋天,更重要的是词人心灵上的秋天。借深秋时节黄叶纷飞的萧瑟景色,抒“望中故国凄凉早”的摇落之悲,又由红叶题诗的历史故事,寄托了故都宫残沟荒,三宫散尽的黍离之感。“想重崖半没,千峰尽出,山中路,无人到。”实际描述的是万木凋零、落叶堆积、千山裸露的凄凉秋色,抒发的却是国破家亡、山河破碎、悲楚凄怆的情感。

我们再来看看碧山的另一首代表作《天香·龙涎香》:孤峤蟠烟,层涛蜕月,骊宫夜采铅水。汛远差风,梦深薇露,化作断魂心字。红瓷候火,还乍识、冰环玉指。一缕萦帘翠影,依稀海天运气。 几回歹带娇半醉。剪春灯、夜寒花碎。更好故溪飞雪,小窗深闭。荀令如今顿老,总忘却、樽前旧风味。谩惜馀熏,空篝素被。

这首词同样明显而充分地抒写了哀痛亡国、物事人非的悼惜之情。但最令人称道的当是语言的高清峭拔和描物的奇幻缥缈。头两句“孤峤蟠烟,层涛蜕月”外表苍莽有力,细品又不失精雕细琢,区区八字,便描绘出一幅宏大而极富神韵的海天美景,空旷的海面上独耸一柱石礁,石上烟雾缭绕,有如蟠龙轻轻摆动身躯,天空云彩,如海面波涛,层层涌退,淡淡月光,渐渐从云层中透出。既有粗犷的海空线条,又有细致的烟云月色,既有静肃的海石,又有缥缈灵动的烟绕、云涌和月移。后两句“一缕萦帘翠影,依稀海天运气”,则着力渲染朦朦胧胧、虚无缥缈的意境,如梦似幻,令人神往。《岭南杂记》说到这首词的特点时称“之所以然者,蜃气楼台之余烈”,以海市蜃楼喻之,毫不为过。咏物是碧山词的主要表现手法,情发于心,而附之于物,然往往又超脱物外。其咏物词虽风格峭拔,用语精致,却极少直描物态,而着重于物的神韵的展现,结合内心丰富的情感,常常以身入境,运用高超隐喻手法,达到物即人、物即我的高深境界,因此有人称他为“咏物圣手”。如《齐天乐·蝉》:

一襟馀恨宫魂断,年年翠阴庭树。乍咽凉柯,还移暗叶,重报离愁诉。西窗过雨。怪瑶佩流空,玉筝调柱。镜暗妆残,为谁娇鬓尚如许。 铜仙铅泪似洗,叹携盘去远,难贮零露。病翼惊秋,枯形阅世,消得斜阳几度。馀音更苦。甚独抱清高,顿成凄楚。课想薰风,柳丝千万缕。

显然这首词用了借物喻人的手法。但很多人只一味地认为本词只把蝉比作已死的南宋后妃。其实这首词上半阕的确是隐喻后妃,而下半阕却是作者以秋蝉自喻,感怀身世。尤其是“馀音更苦。甚独抱清高,顿成凄楚”三句,分明在倾诉自己作为一个忠君爱国的前朝遗民,国破家亡之后,在异族统治下是多么的心酸和无奈。这一点,陶尔夫教授在《南宋词史》里也明确指出:“词中还揉进了作者个人身世之感,寒蝉的悲鸣实际上也是作者(包括南宋遗民)灭国亡家后的哀吟。”

有学者习惯性地称王沂孙的词是“借物喻志”,笔者认为,这个“志”字用得殊不恰当,虽然他生跨两朝,亲历了国破家亡的巨变,但从他的词作中,根本看不出有何大志,也看不到他对元朝统治的任何不满,所有的只是对亡国的哀悼及对凄苦身世的悲吟。

也有人说碧山词风格近辛词,他是看到了两者在用典较多和使用峭楚之词方面有相似之处。实际上两者一为争战沙场的提兵之将,一为悲凄绝望的亡国文人,身世处境以及由此形成的思想意识差异很大,反映在作品中,其风格也是迥然不同的。稼轩胸怀收复失地、重振国威的豪情壮志,其词风固然豪放雄健;而碧山身处亡国末世,无可诉求,其词格虽然高清,但也十分沉郁,除了对故国的深情湎怀之外,便是对身世的咽咽自叹。《宋四家词选目录序论》说:“碧山胸次恬淡,故黍离、麦秀之感只以唱叹出之,无剑拔弩张之气。”也是对二者词风之迥异的一个佐证。

王沂孙所生活的时代,既是我国封建史上,一个积贫积弱的汉民族旧王朝为新兴的蒙古族王朝所取代的历史转折时期;又是我国文学史上,词这种文体摆脱附属地位而充分成熟的重要阶段。一方面,这特定的时代背景,影响着王沂孙的思想感情,也影响着他的创作道路;另一方面,两宋咏物词是在“诗人之词”与“词人之词”的互相补充和推动下完成其发展历程的。王沂孙的词集中体现了这一发展的最终结果——巧构安排(词的表达)与寄托深远(诗的意境)的完美结合。碧山词彻底摆脱了早期燕乐词内容和情调低俗的缺点,综合了豪放婉约两派的优点,兼有诗的深远意境和词的精巧艺术,其格调高尚而清雅。王沂孙以一颗纤细敏锐的词人之心感受并反映了时代和个人的悲剧,用其沉郁之笔,唱出了两宋词坛辉煌而又短暂的余音绝响。虽然他存词不多,但完全可以说他是宋词的最后一个丰收者。

【赏评】 唐诗过后是宋词,而王沂孙被称为“宋词的最后丰收者”。本文详细介绍了王沂孙词作的特点。其词层次章法缜密,在宋末格律派词人中,是一位有显著艺术个性的词家。王沂孙词的主要风格特点是凄婉、沉郁、奇幻,多用比兴,借物抒情。王沂孙经历了国破家亡之变,备尝漂泊之苦。亡国之痛、身世之悲和屈节之恨,郁结一身,发之于词,哀思悲节,低沉、凄婉。国家之恨,黍离之悲,是贯穿碧山词的一条主线,碧山词的黍离之悲,更多地表现在咏物词中。咏物是碧山词的主要表现手法,情发于心,而附之于物,然往往又超脱物外。其咏物词虽风格峭拔,着重于物的神韵的展现,常常以身入境,运用高超隐喻手法,达到物即人、物即我的高深境界,因此有人称他为“咏物圣手”。