考点9 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设——高考历史一轮复习考点创新题训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 考点9 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设——高考历史一轮复习考点创新题训练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 132.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-04 17:53:32 | ||

图片预览

文档简介

考点9 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

1.中华人民共和国成立后,党和政府进行了“银元之战”“米棉之战”的斗争,以及采取了“土地改革”等措施。其共同目的是( )

A.推翻国民政府 B.驱逐西方列强

C.巩固人民政权 D.向社会主义过渡

2.中华人民共和国成立初期,一方面,我国通过艺术团出国演出、文化人士互访、围棋交流等形式主动参加国际文化交流;另一方面,我国还为非洲国家培训杂技演员、扶植建立杂技团。此外,新中国还在英国、德国等地举办画展等各种国际文化活动,纪念世界文化名人。这些举措( )

A.消除了意识形态对外交的影响 B.践行了全方位外交的政策

C.受制于两极格局的政治环境 D.拓展了走向世界的外交路径

3.1953年,毛泽东在一次讲话中指出,有些人只看到办社必须有机械化,而没有看到可以先办社后机械化,只有农业增产了才能给工业提供物质基础,要破除没有农业机器就不能办社的迷信。毛泽东这一观点的落实( )

A.促进了国民经济的全面恢复 B.推广了苏联农业集体化的经验

C.推动了农业合作化运动展开 D.加速了人民公社化运动的进程

4.1956年中共八大上,陈云提出“三个主体,三个补充”的经济思想:国家经营和集体经营是工商业的主体,个体经营为补充;计划生产是工农业生产的主体,自由生产为补充;国家市场是市场的主体,自由市场为补充。这一思想( )

A.是对改良计划经济的探讨 B.是经济体制改革的开始

C.总体与苏联模式背道而驰 D.掀起了全行业公私合营

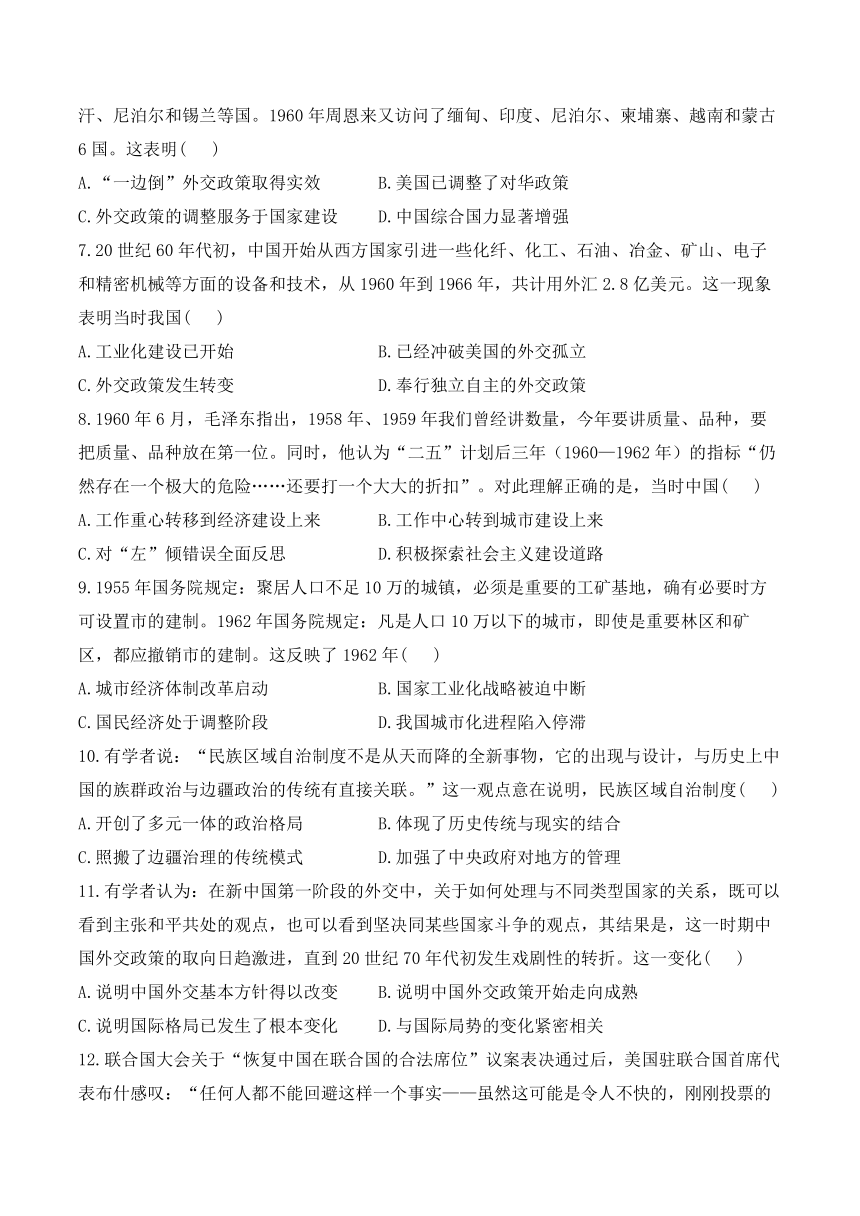

5.下表为1948年、1957年全国设市城市分布简表。

时间 东部地区城市数量及占比 中部地区城市数量及占比 西部地区城市数量及占比

1948年 26个 44.8% 22个 37.9% 10个 7.3%

1957年 73个 41.5% 73个 41.5% 30个 17%

表格信息表明当时中国( )

A.工业化建设影响了城市布局 B.经济重心由东向中西部转移

C.开创了新型城市化发展模式 D.城市化率超越同期其他国家

6.自1956年11月开始,周恩来连续访问了越南、柬埔寨、印度、缅甸、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔和锡兰等国。1960年周恩来又访问了缅甸、印度、尼泊尔、柬埔寨、越南和蒙古6国。这表明( )

A.“一边倒”外交政策取得实效 B.美国已调整了对华政策

C.外交政策的调整服务于国家建设 D.中国综合国力显著增强

7.20世纪60年代初,中国开始从西方国家引进一些化纤、化工、石油、冶金、矿山、电子和精密机械等方面的设备和技术,从1960年到1966年,共计用外汇2.8亿美元。这一现象表明当时我国( )

A.工业化建设已开始 B.已经冲破美国的外交孤立

C.外交政策发生转变 D.奉行独立自主的外交政策

8.1960年6月,毛泽东指出,1958年、1959年我们曾经讲数量,今年要讲质量、品种,要把质量、品种放在第一位。同时,他认为“二五”计划后三年(1960—1962年)的指标“仍然存在一个极大的危险……还要打一个大大的折扣”。对此理解正确的是,当时中国( )

A.工作重心转移到经济建设上来 B.工作中心转到城市建设上来

C.对“左”倾错误全面反思 D.积极探索社会主义建设道路

9.1955年国务院规定:聚居人口不足10万的城镇,必须是重要的工矿基地,确有必要时方可设置市的建制。1962年国务院规定:凡是人口10万以下的城市,即使是重要林区和矿区,都应撤销市的建制。这反映了1962年( )

A.城市经济体制改革启动 B.国家工业化战略被迫中断

C.国民经济处于调整阶段 D.我国城市化进程陷入停滞

10.有学者说:“民族区域自治制度不是从天而降的全新事物,它的出现与设计,与历史上中国的族群政治与边疆政治的传统有直接关联。”这一观点意在说明,民族区域自治制度( )

A.开创了多元一体的政治格局 B.体现了历史传统与现实的结合

C.照搬了边疆治理的传统模式 D.加强了中央政府对地方的管理

11.有学者认为:在新中国第一阶段的外交中,关于如何处理与不同类型国家的关系,既可以看到主张和平共处的观点,也可以看到坚决同某些国家斗争的观点,其结果是,这一时期中国外交政策的取向日趋激进,直到20世纪70年代初发生戏剧性的转折。这一变化( )

A.说明中国外交基本方针得以改变 B.说明中国外交政策开始走向成熟

C.说明国际格局已发生了根本变化 D.与国际局势的变化紧密相关

12.联合国大会关于“恢复中国在联合国的合法席位”议案表决通过后,美国驻联合国首席代表布什感叹:“任何人都不能回避这样一个事实——虽然这可能是令人不快的,刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法。”由此可见( )

A.西方的“冷战”政策彻底破产 B.中美两国关系已经实现了正常化

C.大多数联合国会员国反对美国 D.国际社会需要中国发挥应有作用

13.阅读材料,回答问题。

材料:1950年10月2日深夜,毛泽东发给斯大林一封回电,电文如下:

1950年10月1日来电收悉。我们原先曾打算,当敌人向三八线以北进攻时,调动几个师的志愿军到北朝鲜帮助朝鲜同志。但是,经过慎重考虑,我们现在认为,这一举动会造成极为严重的后果。

第一,靠几个师很难解决朝鲜问题(我军装备极差,同美军作战无胜利把握),敌人会迫使我们退却。

第二,最大的可能是,这将引起美国与中国的公开冲突,结果苏联也可能被拖进战争中来。这样一来,问题就变得极其严重了。

中共中央的许多同志认为,对此必须谨慎行事。

但如果我们出动几个师,随后又被敌人驱赶回来,并由此引起美国与中国的公开冲突,那么我们整个的和平建设计划将被全部打乱,国内许多人将会对我们不满(战争给人民带来的创伤尚未医治,人民需要和平)。

因此,目前最好还是克制一下,暂不出兵……我们将召开党中央会议,中央各部门负责同志都将出席。对此问题尚未作出最后决定。这是我们的初步电报,我们想同您商量一下。

——摘编自沈志华主编《俄罗斯解密档案选编:中苏关系(1950.8-1951.8)》第三卷

(1)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东对出兵朝鲜态度谨慎的原因。

(2)有学者认为此电报是中国不同意出兵朝鲜的证据,对此谈谈你的认识。

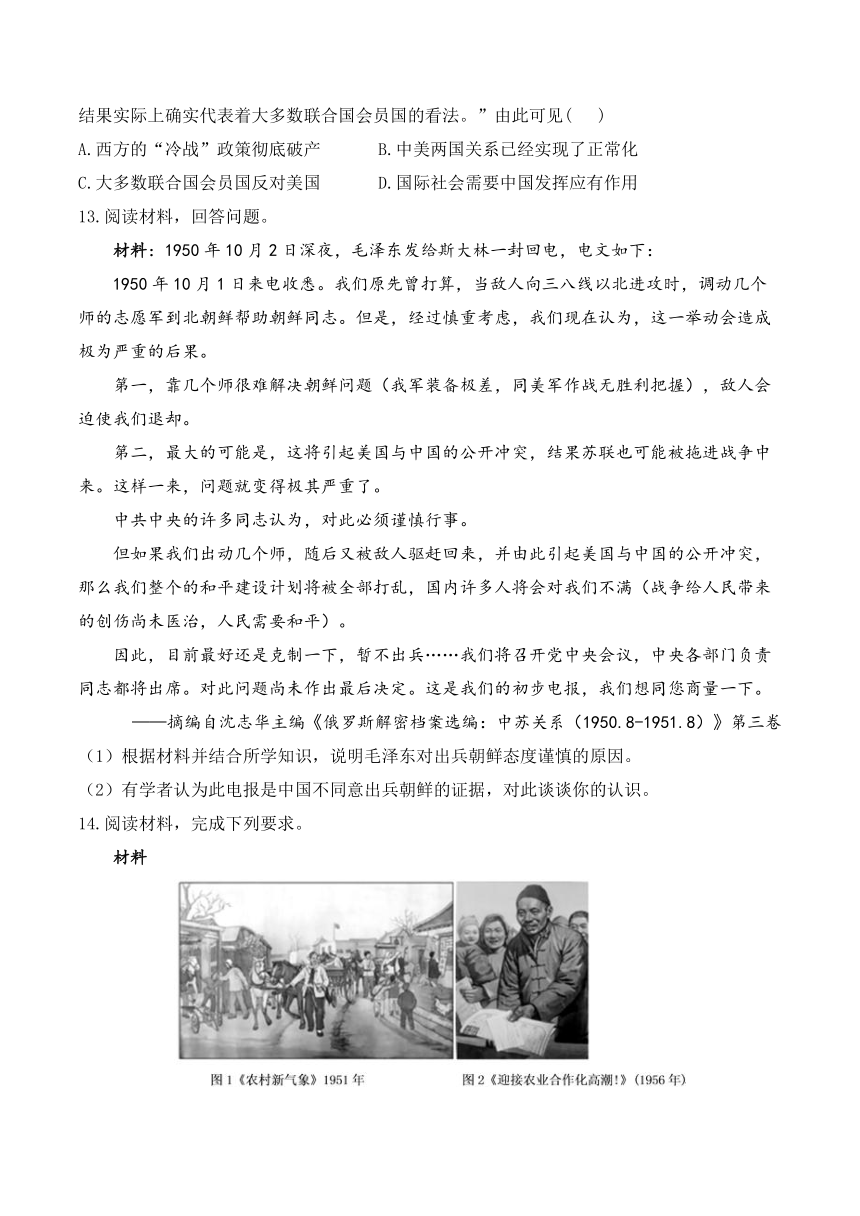

14.阅读材料,完成下列要求。

材料

结合图片创作的时代背景,自拟论题,写一篇历史评析短文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据所学可知,新中国初期,党和政府进行了“银元之战”“米棉之战”的斗争,以及采取了“土地改革”等措施,其共同目的是巩固人民政权,故C项正确;解放战争的胜利标志着国民政府在大陆的统治结束,排除A项;材料中“银元之战”“米棉之战”“土地改革”都是国内进行的,没有西方列强参与,排除B项;这些措施都是为稳定当时经济、政治根基而采取的针对性措施,巩固了人民政权,1956年底三大改造基本完成,我国建立起社会主义基本制度,排除D项。

2.答案:D

解析:中华人民共和国成立初期,中国主动参与并积极举办包括英德在内的国际文化活动,这些国际文化活动有利于提高新中国的国际影响力,开拓新中国走向世界的外交道路,故选D项;“消除了”表述绝对,故排除A项;践行全方位的外交政策主要是在21世纪,材料中参与或举办的这些活动体现不出全方位外交,故排除B项;新中国在英国、德国举办画展,纪念世界文化名人,恰恰说明这些外交文化活动冲破了两极格局的限制,故排除C项。

3.答案:C

解析:本题考查农业合作化运动。由材料可知毛泽东主张先“办社”后“机械化”,这一观点的落实推动了中华人民共和国成立之初农业合作化运动的展开,故C项正确;在1952年底,国民经济恢复工作就已经完成了,这与题干时间不一致,排除A项;题干所述史实是中华人民共和国成立之初“一化三改”中的农业合作化,而不是苏联的农业集体化,并且苏联的农业集体化是把分散的农民组织到集体农庄里,这与中国的农业合作化道路不一致,排除B项;人民公社化运动开始于1958年,与题干时间不一致,排除D项。

4.答案:A

解析:根据材料“1956年中共八大”“国家经营和集体经营是工商业的主体”等可知,中共八大对经济思想进行了讨论,提出集体与个体相结合,计划与市场相结合的思想,是对改良我国原有经济的探讨,故A项正确;中共十一届三中全会后,我国才开始经济体制改革,排除B项;该思想是对苏联模式的补充和调整,排除C项;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造在全行业掀起了公私合营的高潮,排除D项。

5.答案:A

解析:本题考查“一五”计划的影响。1948年即中华人民共和国成立前,中国受到传统发展和西方经济侵略影响,城市主要分布在东部沿海地区,“一五”计划期间,中国中西部地区新建了许多工业设施,到1957年“一五”计划结束,已经形成了相对合理的工业布局,影响了材料中城市分布的变化,故选A项;近代以来中国经济重心始终在东部地区,没有向中西部转移,排除B项;工业化推动城市化发展的新型城市化发展模式并非中国开创,排除C项;表格中没有体现其他国家的城市化率,排除D项。

6.答案:C

解析:本题考查现代中国的外交。印度、巴基斯坦等国不属于社会主义阵营,不能体现“一边倒”政策取得实效,故A项错误;20世纪70年代初美国调整对华政策,而材料所述这段时期美国依然对华实行孤立政策,故B项错误;1956年我国开始进入有计划的全面建设社会主义时期,为了给国家建设创造有利的国际环境,周恩来多次访问周边国家,积极发展睦邻友好关系,故C项正确;中国综合国力显著增强应该在改革开放后,故D项错误。

7.答案:C

解析:20世纪60年代中苏关系恶化,结合材料“从西方国家引进……技术”可知,当时我国调整了外交政策,故C项正确;我国的工业化建设在20世纪50年代初就已经开始,排除A项;我国在20世纪70年代才冲破美国的外交孤立,排除B项;材料无法表明我国奉行独立自主的外交政策,排除D项。

8.答案:D

解析:D项正确:据材料“1958年、1959年我们曾经讲数量,今年要讲质量、品种”“后三年(1960—1962年)的指标‘仍……折扣’”可知,毛泽东改变了以前的经济发展标准和生产指标,反思“大跃进”和人民公社化运动等“左”倾错误,积极探索社会主义建设道路。A项时空错位:1978年,中共十一届三中全会提出工作重心转移到经济建设上来。B项史实错误:材料体现不出工作中心转到城市建设上来。C项理解片面:对“左”倾错误的反思仅是材料内容的一部分,且“全面”一词夸大化。

9.答案:C

解析:本题考查我国经济建设中的调整。根据“1962年国务院规定:凡是人口10万以下的城市,即使是重要林区和矿区,都应撤销市的建制”,结合当时“大跃进”运动导致国民经济比例失调可知,该规定反映了国民经济处于调整阶段,故选C项;城市经济体制改革启动于1978年中共十一届三中全会后,时间不符,故排除A项;当时国家的工业化战略虽然遭遇挫折,但没有被迫中断,故排除B项;题干反映了国务院对城市化发展进程的适当调整,但我国城市化进程并未陷入停滞,故排除D项。

10.答案:B

解析:本题考查民族区域自治制度。根据材料可知,民族区域自治制度借鉴了历史上中央政府治理边疆的经验,但又与传统治理模式不同,体现了历史传统与现实的结合,故B项正确。A项结论无法由材料得出,排除;民族区域自治制度在历史上并不存在,因而不是照搬,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

11.答案:D

解析:据材料并结合所学知识可知,新中国的外交在“20世纪70年代初发生戏剧性的转折”是指中美关系出现缓和,这与国际局势的变化紧密相关,故D项正确;中国外交一直奉行独立自主的和平外交方针,排除A项;中国外交政策开始走向成熟的标志是20世纪50年代和平共处五项原则的提出,排除B项;材料强调的是中国外交政策的变化而非国际格局的根本变化,排除C项。

12.答案:D

解析:本题主要考查学生准确解读史料,提炼有效信息的能力,材料主要强调的是中国在联合国合法权益得以恢复后,美国代表发表的感叹:“刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法”说明了中国恢复在联合国的合法席位,是大多数联合国会员国的要求与结果,由此可知国际社会需要中国在联合国中发挥应有的作用,D符合题意,而中国恢复联合国合法席位不能表明西方针对中国乃至于其他社会主义国家的敌对行动全部失败,排除A;B是发生在1979年,在时间上不合题意;材料只能表明在是否恢复中国合法席位的问题上,大多数联合国会员国反对美国观点,不能据此断章取义说“大多数联合国会员国反对美国”,排除C。故选D。

13.答案:(1)原因:中国经历抗日战争、解放战争,军事实力较弱,人民渴望和平;毛泽东意识到美苏冷战,出兵朝鲜可能激化美苏意识形态斗争,使中国的建设发展面临更恶劣的国际环境;美军尚未侵犯中国主权,中国尚处于旁观状态;中华人民共和国刚刚成立,巩固新生政权是当务之急。

(2)不同意。中国与朝鲜历来友好互助,面对朝鲜求助,应尽力援助;电报是俄罗斯公布,当时中苏属于同一阵营,内容讲述的是毛泽东的顾虑,文末是与苏联商量,中国有出兵的打算;冷战状态下,中国最后仍然抗美援朝且胜利,可见准备较为充分。

必刷题型·档案文献类一抗美援朝的背景

解析:(1)根据材料并结合所学知识不难得出中国出兵朝鲜谨慎的原因,主要考查学生分析问题的能力,同时感悟老一辈革命家在艰难的环境下进行反帝斗争、巩固革命果实的不易。

(2)考查学生史料实证的能力,根据材料结合所学不难得出答案。

14.答案:示例:

论题:新中国成立后,农村面貌焕然一新。

论述:新中国成立后,党和国家采取了一系列斗争和恢复国民经济的努力,如进行土改、建立农村基层组织等,带来了农村社会的新气象,巩固了新生的人民政权。过渡时期,党和国家通过进行农业社会主义改造,使农民走上了合作化道路,进一步解放了农村生产力,提高了农民的政治地位,改善了农民的生活,展现了当时农村社会的新变化。

结论:新中国的成立,为农业发展开辟了新的道路,使农村社会发生翻天覆地的变化。

解析:本题考查新中国初期的农村。第一步:拟定论题。结合材料图片可把论题定为:中华人民共和国成立后,农村面貌焕然一新。第二步:论证论题。结合所学从新中国初期巩固政权、恢复经济的措施及作用和过渡时期农村生产关系调整的作用两个方面进行论证,并表述成文。第三步:总结升华。总结升华可用三种方式:总结式、点睛式、展望式。

1.中华人民共和国成立后,党和政府进行了“银元之战”“米棉之战”的斗争,以及采取了“土地改革”等措施。其共同目的是( )

A.推翻国民政府 B.驱逐西方列强

C.巩固人民政权 D.向社会主义过渡

2.中华人民共和国成立初期,一方面,我国通过艺术团出国演出、文化人士互访、围棋交流等形式主动参加国际文化交流;另一方面,我国还为非洲国家培训杂技演员、扶植建立杂技团。此外,新中国还在英国、德国等地举办画展等各种国际文化活动,纪念世界文化名人。这些举措( )

A.消除了意识形态对外交的影响 B.践行了全方位外交的政策

C.受制于两极格局的政治环境 D.拓展了走向世界的外交路径

3.1953年,毛泽东在一次讲话中指出,有些人只看到办社必须有机械化,而没有看到可以先办社后机械化,只有农业增产了才能给工业提供物质基础,要破除没有农业机器就不能办社的迷信。毛泽东这一观点的落实( )

A.促进了国民经济的全面恢复 B.推广了苏联农业集体化的经验

C.推动了农业合作化运动展开 D.加速了人民公社化运动的进程

4.1956年中共八大上,陈云提出“三个主体,三个补充”的经济思想:国家经营和集体经营是工商业的主体,个体经营为补充;计划生产是工农业生产的主体,自由生产为补充;国家市场是市场的主体,自由市场为补充。这一思想( )

A.是对改良计划经济的探讨 B.是经济体制改革的开始

C.总体与苏联模式背道而驰 D.掀起了全行业公私合营

5.下表为1948年、1957年全国设市城市分布简表。

时间 东部地区城市数量及占比 中部地区城市数量及占比 西部地区城市数量及占比

1948年 26个 44.8% 22个 37.9% 10个 7.3%

1957年 73个 41.5% 73个 41.5% 30个 17%

表格信息表明当时中国( )

A.工业化建设影响了城市布局 B.经济重心由东向中西部转移

C.开创了新型城市化发展模式 D.城市化率超越同期其他国家

6.自1956年11月开始,周恩来连续访问了越南、柬埔寨、印度、缅甸、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔和锡兰等国。1960年周恩来又访问了缅甸、印度、尼泊尔、柬埔寨、越南和蒙古6国。这表明( )

A.“一边倒”外交政策取得实效 B.美国已调整了对华政策

C.外交政策的调整服务于国家建设 D.中国综合国力显著增强

7.20世纪60年代初,中国开始从西方国家引进一些化纤、化工、石油、冶金、矿山、电子和精密机械等方面的设备和技术,从1960年到1966年,共计用外汇2.8亿美元。这一现象表明当时我国( )

A.工业化建设已开始 B.已经冲破美国的外交孤立

C.外交政策发生转变 D.奉行独立自主的外交政策

8.1960年6月,毛泽东指出,1958年、1959年我们曾经讲数量,今年要讲质量、品种,要把质量、品种放在第一位。同时,他认为“二五”计划后三年(1960—1962年)的指标“仍然存在一个极大的危险……还要打一个大大的折扣”。对此理解正确的是,当时中国( )

A.工作重心转移到经济建设上来 B.工作中心转到城市建设上来

C.对“左”倾错误全面反思 D.积极探索社会主义建设道路

9.1955年国务院规定:聚居人口不足10万的城镇,必须是重要的工矿基地,确有必要时方可设置市的建制。1962年国务院规定:凡是人口10万以下的城市,即使是重要林区和矿区,都应撤销市的建制。这反映了1962年( )

A.城市经济体制改革启动 B.国家工业化战略被迫中断

C.国民经济处于调整阶段 D.我国城市化进程陷入停滞

10.有学者说:“民族区域自治制度不是从天而降的全新事物,它的出现与设计,与历史上中国的族群政治与边疆政治的传统有直接关联。”这一观点意在说明,民族区域自治制度( )

A.开创了多元一体的政治格局 B.体现了历史传统与现实的结合

C.照搬了边疆治理的传统模式 D.加强了中央政府对地方的管理

11.有学者认为:在新中国第一阶段的外交中,关于如何处理与不同类型国家的关系,既可以看到主张和平共处的观点,也可以看到坚决同某些国家斗争的观点,其结果是,这一时期中国外交政策的取向日趋激进,直到20世纪70年代初发生戏剧性的转折。这一变化( )

A.说明中国外交基本方针得以改变 B.说明中国外交政策开始走向成熟

C.说明国际格局已发生了根本变化 D.与国际局势的变化紧密相关

12.联合国大会关于“恢复中国在联合国的合法席位”议案表决通过后,美国驻联合国首席代表布什感叹:“任何人都不能回避这样一个事实——虽然这可能是令人不快的,刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法。”由此可见( )

A.西方的“冷战”政策彻底破产 B.中美两国关系已经实现了正常化

C.大多数联合国会员国反对美国 D.国际社会需要中国发挥应有作用

13.阅读材料,回答问题。

材料:1950年10月2日深夜,毛泽东发给斯大林一封回电,电文如下:

1950年10月1日来电收悉。我们原先曾打算,当敌人向三八线以北进攻时,调动几个师的志愿军到北朝鲜帮助朝鲜同志。但是,经过慎重考虑,我们现在认为,这一举动会造成极为严重的后果。

第一,靠几个师很难解决朝鲜问题(我军装备极差,同美军作战无胜利把握),敌人会迫使我们退却。

第二,最大的可能是,这将引起美国与中国的公开冲突,结果苏联也可能被拖进战争中来。这样一来,问题就变得极其严重了。

中共中央的许多同志认为,对此必须谨慎行事。

但如果我们出动几个师,随后又被敌人驱赶回来,并由此引起美国与中国的公开冲突,那么我们整个的和平建设计划将被全部打乱,国内许多人将会对我们不满(战争给人民带来的创伤尚未医治,人民需要和平)。

因此,目前最好还是克制一下,暂不出兵……我们将召开党中央会议,中央各部门负责同志都将出席。对此问题尚未作出最后决定。这是我们的初步电报,我们想同您商量一下。

——摘编自沈志华主编《俄罗斯解密档案选编:中苏关系(1950.8-1951.8)》第三卷

(1)根据材料并结合所学知识,说明毛泽东对出兵朝鲜态度谨慎的原因。

(2)有学者认为此电报是中国不同意出兵朝鲜的证据,对此谈谈你的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料

结合图片创作的时代背景,自拟论题,写一篇历史评析短文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据所学可知,新中国初期,党和政府进行了“银元之战”“米棉之战”的斗争,以及采取了“土地改革”等措施,其共同目的是巩固人民政权,故C项正确;解放战争的胜利标志着国民政府在大陆的统治结束,排除A项;材料中“银元之战”“米棉之战”“土地改革”都是国内进行的,没有西方列强参与,排除B项;这些措施都是为稳定当时经济、政治根基而采取的针对性措施,巩固了人民政权,1956年底三大改造基本完成,我国建立起社会主义基本制度,排除D项。

2.答案:D

解析:中华人民共和国成立初期,中国主动参与并积极举办包括英德在内的国际文化活动,这些国际文化活动有利于提高新中国的国际影响力,开拓新中国走向世界的外交道路,故选D项;“消除了”表述绝对,故排除A项;践行全方位的外交政策主要是在21世纪,材料中参与或举办的这些活动体现不出全方位外交,故排除B项;新中国在英国、德国举办画展,纪念世界文化名人,恰恰说明这些外交文化活动冲破了两极格局的限制,故排除C项。

3.答案:C

解析:本题考查农业合作化运动。由材料可知毛泽东主张先“办社”后“机械化”,这一观点的落实推动了中华人民共和国成立之初农业合作化运动的展开,故C项正确;在1952年底,国民经济恢复工作就已经完成了,这与题干时间不一致,排除A项;题干所述史实是中华人民共和国成立之初“一化三改”中的农业合作化,而不是苏联的农业集体化,并且苏联的农业集体化是把分散的农民组织到集体农庄里,这与中国的农业合作化道路不一致,排除B项;人民公社化运动开始于1958年,与题干时间不一致,排除D项。

4.答案:A

解析:根据材料“1956年中共八大”“国家经营和集体经营是工商业的主体”等可知,中共八大对经济思想进行了讨论,提出集体与个体相结合,计划与市场相结合的思想,是对改良我国原有经济的探讨,故A项正确;中共十一届三中全会后,我国才开始经济体制改革,排除B项;该思想是对苏联模式的补充和调整,排除C项;1956年初,资本主义工商业的社会主义改造在全行业掀起了公私合营的高潮,排除D项。

5.答案:A

解析:本题考查“一五”计划的影响。1948年即中华人民共和国成立前,中国受到传统发展和西方经济侵略影响,城市主要分布在东部沿海地区,“一五”计划期间,中国中西部地区新建了许多工业设施,到1957年“一五”计划结束,已经形成了相对合理的工业布局,影响了材料中城市分布的变化,故选A项;近代以来中国经济重心始终在东部地区,没有向中西部转移,排除B项;工业化推动城市化发展的新型城市化发展模式并非中国开创,排除C项;表格中没有体现其他国家的城市化率,排除D项。

6.答案:C

解析:本题考查现代中国的外交。印度、巴基斯坦等国不属于社会主义阵营,不能体现“一边倒”政策取得实效,故A项错误;20世纪70年代初美国调整对华政策,而材料所述这段时期美国依然对华实行孤立政策,故B项错误;1956年我国开始进入有计划的全面建设社会主义时期,为了给国家建设创造有利的国际环境,周恩来多次访问周边国家,积极发展睦邻友好关系,故C项正确;中国综合国力显著增强应该在改革开放后,故D项错误。

7.答案:C

解析:20世纪60年代中苏关系恶化,结合材料“从西方国家引进……技术”可知,当时我国调整了外交政策,故C项正确;我国的工业化建设在20世纪50年代初就已经开始,排除A项;我国在20世纪70年代才冲破美国的外交孤立,排除B项;材料无法表明我国奉行独立自主的外交政策,排除D项。

8.答案:D

解析:D项正确:据材料“1958年、1959年我们曾经讲数量,今年要讲质量、品种”“后三年(1960—1962年)的指标‘仍……折扣’”可知,毛泽东改变了以前的经济发展标准和生产指标,反思“大跃进”和人民公社化运动等“左”倾错误,积极探索社会主义建设道路。A项时空错位:1978年,中共十一届三中全会提出工作重心转移到经济建设上来。B项史实错误:材料体现不出工作中心转到城市建设上来。C项理解片面:对“左”倾错误的反思仅是材料内容的一部分,且“全面”一词夸大化。

9.答案:C

解析:本题考查我国经济建设中的调整。根据“1962年国务院规定:凡是人口10万以下的城市,即使是重要林区和矿区,都应撤销市的建制”,结合当时“大跃进”运动导致国民经济比例失调可知,该规定反映了国民经济处于调整阶段,故选C项;城市经济体制改革启动于1978年中共十一届三中全会后,时间不符,故排除A项;当时国家的工业化战略虽然遭遇挫折,但没有被迫中断,故排除B项;题干反映了国务院对城市化发展进程的适当调整,但我国城市化进程并未陷入停滞,故排除D项。

10.答案:B

解析:本题考查民族区域自治制度。根据材料可知,民族区域自治制度借鉴了历史上中央政府治理边疆的经验,但又与传统治理模式不同,体现了历史传统与现实的结合,故B项正确。A项结论无法由材料得出,排除;民族区域自治制度在历史上并不存在,因而不是照搬,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

11.答案:D

解析:据材料并结合所学知识可知,新中国的外交在“20世纪70年代初发生戏剧性的转折”是指中美关系出现缓和,这与国际局势的变化紧密相关,故D项正确;中国外交一直奉行独立自主的和平外交方针,排除A项;中国外交政策开始走向成熟的标志是20世纪50年代和平共处五项原则的提出,排除B项;材料强调的是中国外交政策的变化而非国际格局的根本变化,排除C项。

12.答案:D

解析:本题主要考查学生准确解读史料,提炼有效信息的能力,材料主要强调的是中国在联合国合法权益得以恢复后,美国代表发表的感叹:“刚刚投票的结果实际上确实代表着大多数联合国会员国的看法”说明了中国恢复在联合国的合法席位,是大多数联合国会员国的要求与结果,由此可知国际社会需要中国在联合国中发挥应有的作用,D符合题意,而中国恢复联合国合法席位不能表明西方针对中国乃至于其他社会主义国家的敌对行动全部失败,排除A;B是发生在1979年,在时间上不合题意;材料只能表明在是否恢复中国合法席位的问题上,大多数联合国会员国反对美国观点,不能据此断章取义说“大多数联合国会员国反对美国”,排除C。故选D。

13.答案:(1)原因:中国经历抗日战争、解放战争,军事实力较弱,人民渴望和平;毛泽东意识到美苏冷战,出兵朝鲜可能激化美苏意识形态斗争,使中国的建设发展面临更恶劣的国际环境;美军尚未侵犯中国主权,中国尚处于旁观状态;中华人民共和国刚刚成立,巩固新生政权是当务之急。

(2)不同意。中国与朝鲜历来友好互助,面对朝鲜求助,应尽力援助;电报是俄罗斯公布,当时中苏属于同一阵营,内容讲述的是毛泽东的顾虑,文末是与苏联商量,中国有出兵的打算;冷战状态下,中国最后仍然抗美援朝且胜利,可见准备较为充分。

必刷题型·档案文献类一抗美援朝的背景

解析:(1)根据材料并结合所学知识不难得出中国出兵朝鲜谨慎的原因,主要考查学生分析问题的能力,同时感悟老一辈革命家在艰难的环境下进行反帝斗争、巩固革命果实的不易。

(2)考查学生史料实证的能力,根据材料结合所学不难得出答案。

14.答案:示例:

论题:新中国成立后,农村面貌焕然一新。

论述:新中国成立后,党和国家采取了一系列斗争和恢复国民经济的努力,如进行土改、建立农村基层组织等,带来了农村社会的新气象,巩固了新生的人民政权。过渡时期,党和国家通过进行农业社会主义改造,使农民走上了合作化道路,进一步解放了农村生产力,提高了农民的政治地位,改善了农民的生活,展现了当时农村社会的新变化。

结论:新中国的成立,为农业发展开辟了新的道路,使农村社会发生翻天覆地的变化。

解析:本题考查新中国初期的农村。第一步:拟定论题。结合材料图片可把论题定为:中华人民共和国成立后,农村面貌焕然一新。第二步:论证论题。结合所学从新中国初期巩固政权、恢复经济的措施及作用和过渡时期农村生产关系调整的作用两个方面进行论证,并表述成文。第三步:总结升华。总结升华可用三种方式:总结式、点睛式、展望式。

同课章节目录