5.16生命起源和生物进化——八年级上册生物苏教版单元质检卷(B卷)(含解析)

文档属性

| 名称 | 5.16生命起源和生物进化——八年级上册生物苏教版单元质检卷(B卷)(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 437.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-04 18:48:28 | ||

图片预览

文档简介

(3)生命起源和生物进化——八年级上册生物苏教版单元质检卷(B卷)

时间:45分钟 满分:100分

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括15小题,每题3分,共45分,每题只有1个选项符合题意)

1.关于生命起源的假说多种多样,目前科学界普遍认为不合理的是( )

A.原始地球上的有机物可能来自于外太空

B.原始大气中没有氧气

C.原始生命起源于原始海洋

D.生命的最初形式就是各种不同的简单有机物

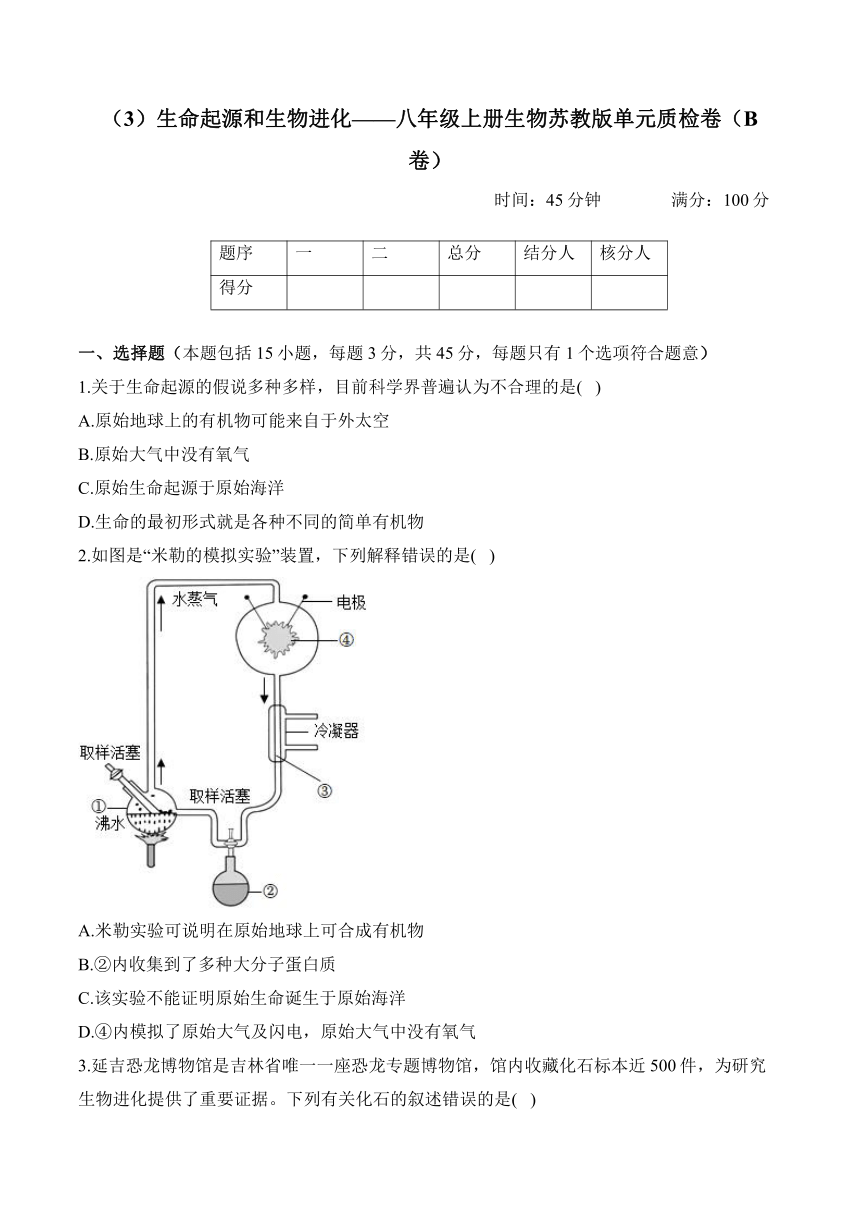

2.如图是“米勒的模拟实验”装置,下列解释错误的是( )

A.米勒实验可说明在原始地球上可合成有机物

B.②内收集到了多种大分子蛋白质

C.该实验不能证明原始生命诞生于原始海洋

D.④内模拟了原始大气及闪电,原始大气中没有氧气

3.延吉恐龙博物馆是吉林省唯一一座恐龙专题博物馆,馆内收藏化石标本近500件,为研究生物进化提供了重要证据。下列有关化石的叙述错误的是( )

A.化石是研究生物进化的直接证据

B.越是古老地层中形成化石的生物结构越简单

C.越是新近地层中形成化石的生物水生生物越多

D.化石是保存在地层中生物的遗体、遗迹和遗物

4.关于生命的起源和生物的进化,下列叙述正确的是( )

A.古代爬行类进化为原始鸟类,原始鸟类进化为原始哺乳类

B.越简单、越低等的生物化石出现在新近形成的地层里

C.米勒实验说明,原始地球上能产生构成生物体的有机物

D.生物的变异是定向的,自然选择也是定向的

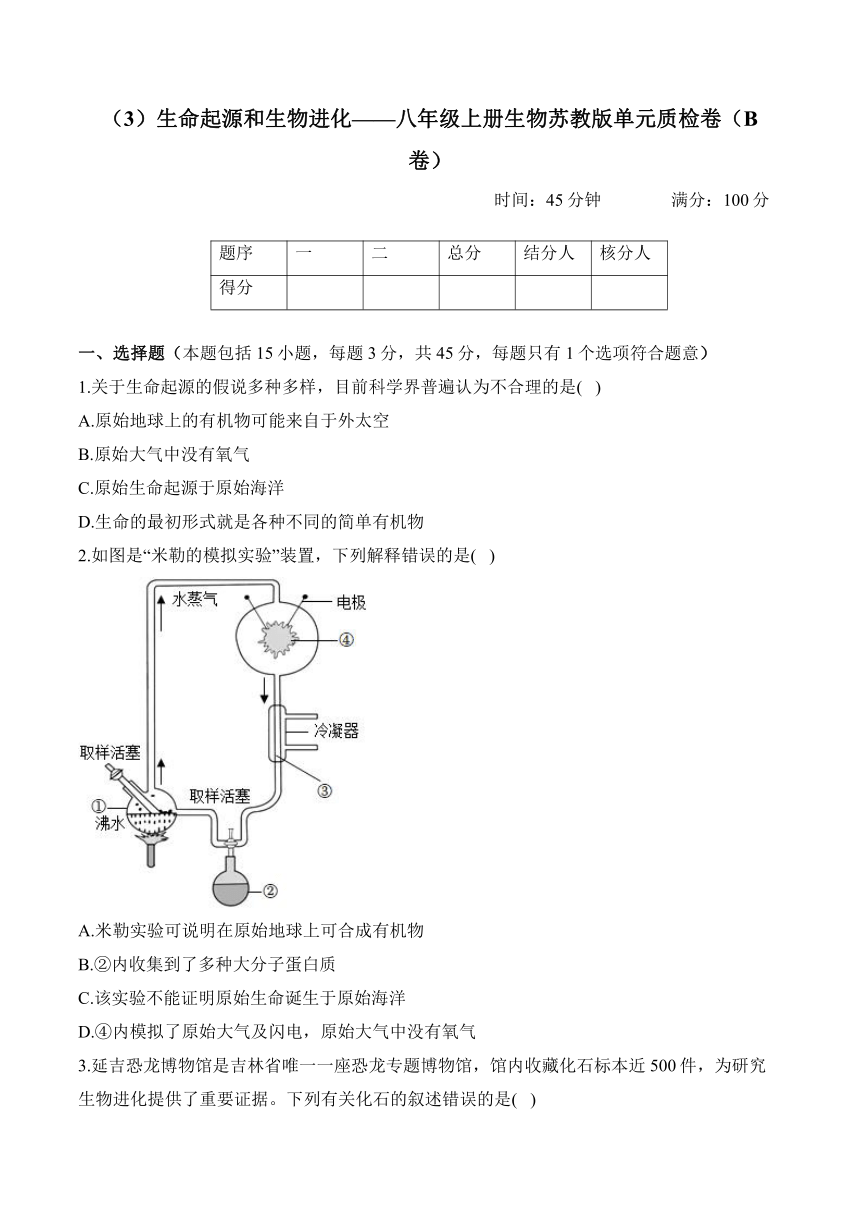

5.如图是米勒在实验内通过模拟实验验证原始生命起源的实验装置图,下列叙述错误的是( )

A.火花放电模拟闪电

B.装置中的气体A模拟了原始大气

C.米勒在烧瓶中B液体里面检测到了氨基酸等小分子有机物

D.该实验证明了原始海洋中的有机物可能会演变成原始生命

6.下列关于生命起源和生物进化的叙述中,正确的是( )

A.原始生命最有可能起源于原始大气

B.原始大气的成分是水蒸气、氢气、氨气、氧气和甲烷等

C.我国人工合成具有生物活性的结晶牛胰岛素,验证了有机大分子物质到独立的体系是可能的

D.生物进化的趋势是由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

7.江西赣州发现并命名了生活在距今9000多万年的蜥脚类恐龙的新属种——腔尾赣地巨龙化石,对于研究这类恐龙在白垩纪的演化和古地理分布具有重要意义。下列有关说法错误的是( )

A.腔尾赣地巨龙是爬行动物,是真正适应陆地环境的脊椎动物

B.在研究生物进化的过程中,化石是唯一的证据

C.在越古老的地层中,形成化石的生物越简单、越低等

D.恐龙化石常常集中出现,表明它们可能是同时大批的死亡

8.下列关于长颈鹿进化的叙述中,符合达尔文自然选择学说的是( )

A.由于环境变化,长颈鹿产生了长颈的变异

B.为了适应缺乏青草的环境,长颈鹿进化成了现在的长颈

C.经过生存斗争和环境的选择,淘汰了颈短的长颈鹿,保留了颈长的

D.长颈鹿的变异总是朝着有利于生存的方向进行

9.下列有关生命的起源和进化的叙述,错误的是( )

A.由米勒实验的结果推测,在原始地球条件下能将无机物合成小分子有机物

B.科学家已经通过实验证明了生命可由非生命物质通过化学途径进化而来

C.由水生到陆生是生物进化的趋势之一

D.害虫产生抗药性是农药对害虫的不同变异类型进行定向选择的结果

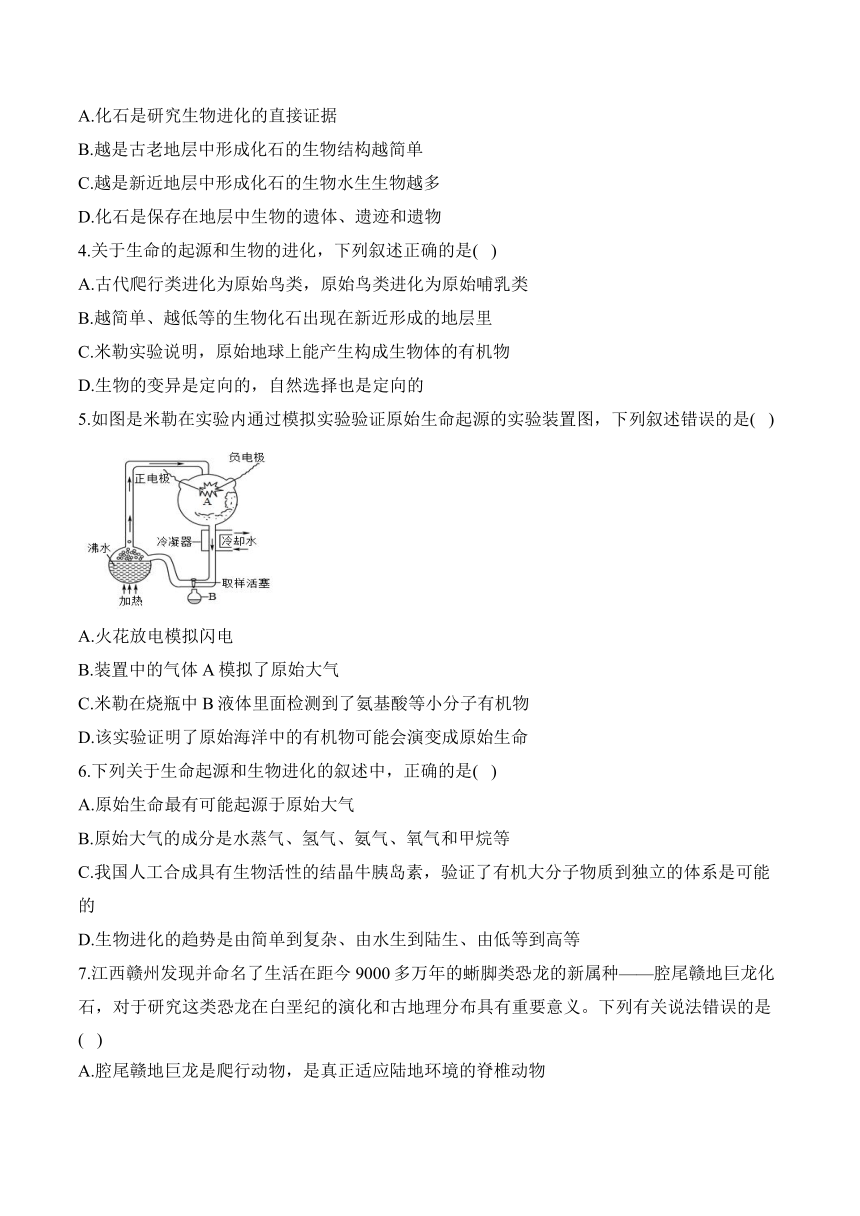

10.下图为生物进化树中的植物进化历程。下列说法错误的是( )

A.甲、乙代表的植物类群分别是蕨类植物和裸子植物

B.植物进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物→甲→乙→原始被子植物

C.自然选择决定原始生命进化成不同种类原始植物的方向

D.从生活环境看,植物进化的趋势是由水生到陆生

11.依据达尔文的生物进化学说,下列叙述正确的是( )

A.长颈鹿经常努力伸长颈去吃高处的树叶,因此颈变得很长

B.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

C.昆虫的保护色和食虫鸟锐利的目光是它们长期相互选择的结果

D.北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了白色变异

12.环境中的资源和空间总是有限的,自然界中的生物通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。下列关于达尔文的自然选择学说的理解不正确的是( )

A.现代长颈鹿的长颈是自然选择的结果

B.在长期进化过程中,人的动耳肌逐渐丧失功能是因为经常不使用的结果

C.草原上的猎豹和羚羊越跑越快,是猎豹和羚羊相互选择的结果

D.自然选择总是定向的选择适应环境的有利变异个体

13.中国网络电视台推出的纪录片《类人猿(精编版)》,调查了人和类人猿基因仅有1.4%的差异。有关人类和类人猿关系的下列说法正确的是( )

A.人类的祖先是现代类人猿

B.人和现代类人猿分界是能否使用工具

C.古人类学会了使用火,改善了身体营养,促进了脑的发育

D.森林大量消失与部分森林古猿向直立行走方向发展没有直接的关系

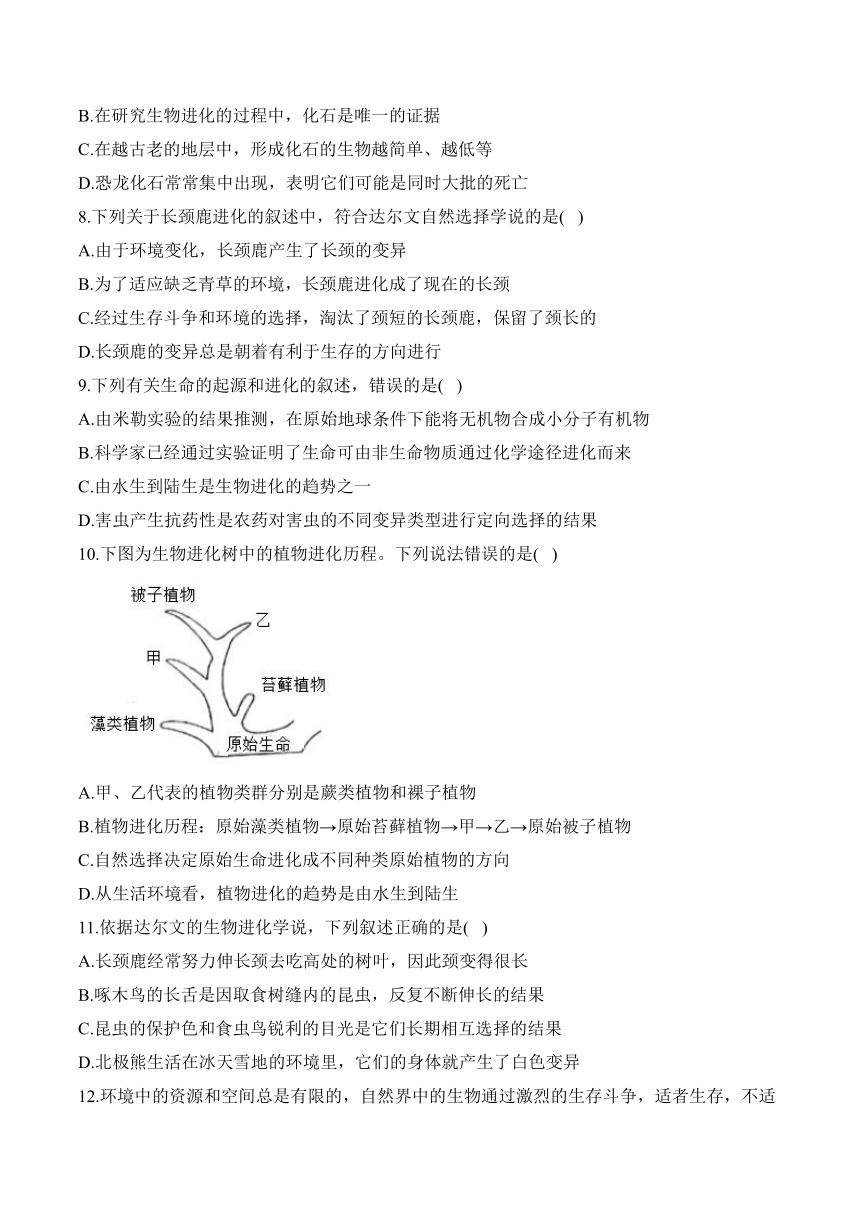

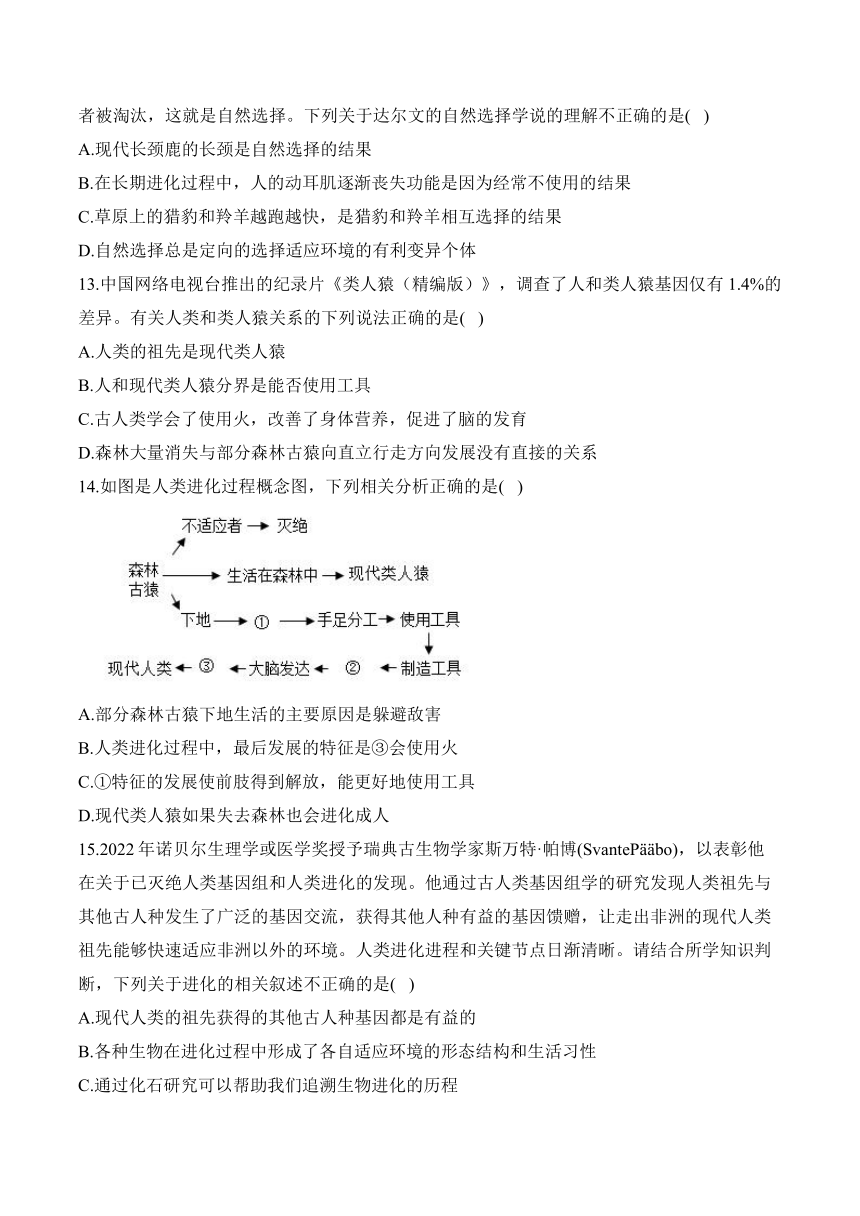

14.如图是人类进化过程概念图,下列相关分析正确的是( )

A.部分森林古猿下地生活的主要原因是躲避敌害

B.人类进化过程中,最后发展的特征是③会使用火

C.①特征的发展使前肢得到解放,能更好地使用工具

D.现代类人猿如果失去森林也会进化成人

15.2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典古生物学家斯万特·帕博(SvanteP bo),以表彰他在关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现。他通过古人类基因组学的研究发现人类祖先与其他古人种发生了广泛的基因交流,获得其他人种有益的基因馈赠,让走出非洲的现代人类祖先能够快速适应非洲以外的环境。人类进化进程和关键节点日渐清晰。请结合所学知识判断,下列关于进化的相关叙述不正确的是( )

A.现代人类的祖先获得的其他古人种基因都是有益的

B.各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的形态结构和生活习性

C.通过化石研究可以帮助我们追溯生物进化的历程

D.现代人类的祖先比其他已灭绝古人类更加适应当时的环境变化

二、非选择题(本题包括5小题,共55分)

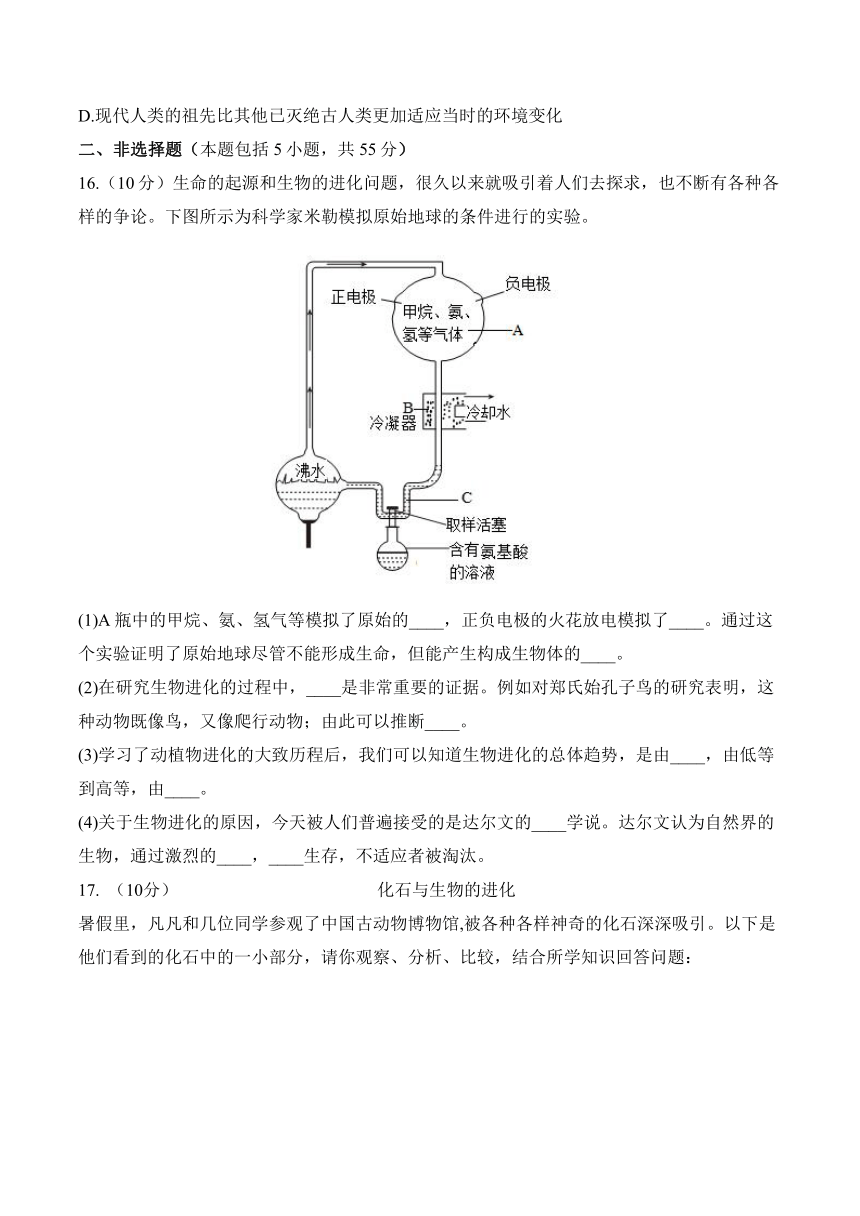

16.(10分)生命的起源和生物的进化问题,很久以来就吸引着人们去探求,也不断有各种各样的争论。下图所示为科学家米勒模拟原始地球的条件进行的实验。

(1)A瓶中的甲烷、氨、氢气等模拟了原始的____,正负电极的火花放电模拟了____。通过这个实验证明了原始地球尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的____。

(2)在研究生物进化的过程中,____是非常重要的证据。例如对郑氏始孔子鸟的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物;由此可以推断____。

(3)学习了动植物进化的大致历程后,我们可以知道生物进化的总体趋势,是由____,由低等到高等,由____。

(4)关于生物进化的原因,今天被人们普遍接受的是达尔文的____学说。达尔文认为自然界的生物,通过激烈的____,____生存,不适应者被淘汰。

17. (10分) 化石与生物的进化

暑假里,凡凡和几位同学参观了中国古动物博物馆,被各种各样神奇的化石深深吸引。以下是他们看到的化石中的一小部分,请你观察、分析、比较,结合所学知识回答问题:

(1)化石是研究生物进化的_____(填“直接”或“间接”)证据。图中所示化石是古代生物的_____(填“遗体”“遗物”或“遗迹”)经过若干万年的复杂变化形成的。观察、比较以上几种动物的化石可以发现,形成它们的动物在骨骼方面的共同特征是_____。

(2)观察郑氏始孔子鸟的化石及其复原图,可见其具有无分化的牙齿、翅膀上长着爪子等爬行动物的特征,由此可以推测:_____。按照达尔文进化论的解释,这些古生物的灭绝以及新物种的出现,都是_____的结果,这是一个漫长的过程,是由生物自身的_____和不断变化的环境共同作用的结果。

(3)根据现存相关动物的特征进行推测,形成上述化石的动物中,完全不能适应或不能真正适应陆地环境的应是_____和_____。(填序号)。你推测形成如图所示化石①②③④⑤的动物在地层中出现的先后顺序是_____(用序号排序表示)。从生存环境来看,生物进化的趋势是_____。

18. (12分)2022年9月28日上午,国家文物局召开“考古中国”重大项目发布会,通报了来自湖北、云南、温州、开封四处考古新发现。地球上从出现原始生命到形成今天这样丰富多彩的生物界,是一个漫长的进化过程。如图所示,图1是复原的郑氏始孔子鸟形态图,图2及表格为一些生物的细胞色素c的氨基酸比较。请回答以下相关问题。

猴子 马 鸡 龟 金枪鱼 小麦 酵母菌

1 12 13 15 21 35 45

(1)图1是生活在距今约1.31亿年前的郑氏始孔子鸟,没有人亲眼见过这种动物,科学家研究它的最直接证据是______。郑氏始孔子鸟这种动物既像鸟,又像爬行动物,由此可以推断,鸟类可能是古代______进化而来的。

(2)表格中的数字表示相应物种的细胞色素c与人的细胞色素c不同的氨基酸数目,据此分析表格中的物种与人亲缘关系最近的是______。对生物亲缘关系的比较研究,可以帮助我们追溯生物进化的历程,得到图2的进化分枝图,图中的②是表格中的动物______。

(3)根据达尔文的进化理论,具有有利变异的个体能够适应环境,生存下来并将有利变异遗传给后代,具有不利变异的个体则容易被淘汰。即环境的改变对生物产生的变异进行了选择,生物的变异一般是______(填“定向”或“不定向”)的,当今丰富多彩的生物界的形成是______的结果。

19. (13分) 生物的进化与适应

科学家在观察研究某小岛上一种啄木鸟的进化特点时,发现这种啄木鸟唯一的食物是一种生活在树干中的昆虫。他们测量了这种啄木鸟喙的长度以及这种昆虫在树干中分布的深度,发现两者之间存在一定的关系(如图二)。请据图及相关知识回答问题:

(1)啄木鸟在世界各地分布广泛,它和我们常见的麻雀、喜鹊等都属于鸟类,它们的共同特征有等_______。(至少写出两点)

(2)大量化石证据表明,现代的鸟类和②_______都起源于远古时期的①_______。

(3)根据科学家在该小岛上的研究结果(如图二)可知,这种啄木鸟喙的长度多数为_______cm左右,昆虫在树干中分布的深度多数在_______cm左右。啄木鸟喙长短的差异、昆虫在树干上钻洞深度的不同,这都源于生物的_______。一部分昆虫钻洞的深度大于啄木鸟喙的长度,保证了总有昆虫能够幸存下来,并将这些特征_______给后代。

(4)啄木鸟的喙有长的、短的和长短适中的,在坚硬的树干以及树洞中昆虫的共同选择下,其中_______喙更占优势。啄木鸟与树洞中的昆虫通过长期激烈的_______,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是_______。

(5)啄木鸟具有适于凿树洞的坚硬锋利的喙、能伸缩且尖端带钩的长舌等,这表明其形态结构与环境是相适应的,用达尔文的进化论解释,这些都是_______的结果。请你再举出一个生物适应环境的实例(例如:长颈鹿的长颈适合吃到高处的树叶):_______。

20. (10分)材料一:“露西”的上肢骨比较细短,下肢骨粗长,有较为粗壮的股骨,构成骨盆的髋骨比较宽阔,脊柱呈“S”形。

材料二:距今175万年前的“东非人”使用过的石块明显经过加工,分别呈斧状和凿状。

材料三:1927年我国发现了著名的“北京猿人”化石,科学家在其他亚洲国家也发现了大量的古人类化石。此后在东非地带,又发现了许多距今200万~300万年的古人类化石,而其他地区没有发现更古老的人类化石。由此,1987年国际学术界形成了比较普遍的看法,即人类的始祖在非洲。

材料四:在东非大裂谷地区,由于森林大量消失,一部分森林古猿不得不下地生活。由于环境的改变和自身形态结构的变化,慢慢地进化成现代人类。以下分别是人类与黑猩猩的结构特征比较图和人类进化历程图。

(人类头骨;黑猩猩头骨;AB结构特征比较图;和人类进化历程图①②③④⑤⑥)

(1)根据材料一,推测“露西”的运动方式可能是__________。

(2)根据材料二,推测“东非人”已经具备__________的能力。

(3)分析材料四,图__________(填“A”或“B”)表示人的手掌;黑猩猩的头骨与人的头骨基本相同,且与人类有着极为相似的特征,这是因为它们有着共同的祖先:__________。

(4)分析材料四,人类进化历程排序为__________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、原始大气的成分包括水蒸气、氢气、氨等,没有氧气,A正确;B、陨石中和星际空间发现了有机物,说明原始地球上的有机物可能来自于星际空间,B正确;C、原始生命诞生的场所是原始海洋,C正确;D、生命的最初形式就是各种不同的复杂的大分子有机物,D错误。

故选:D。

2.答案:B

解析:米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,故选B。

3.答案:C

解析:A.从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等。所以化石是研究生物进化的直接证据,A不符合题意。

B.生物进化的趋势是从水生到陆生,从低等到高等,从简单到复杂,越是古老地层中形成化石的生物结构越简单,B不符合题意。

C.生物进化的趋势是从水生到陆生,越是古老地层中形成化石的生物水生生物越多,新近地层中形成化石的生物陆生生物越多,C符合题意。

D.古代生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹,许多被当时的泥沙掩埋起来,在漫长的地质年代里,这些生物遗体中的有机物质分解,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了化石,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着。所以化石是保存在地层中生物的遗体、遗迹和遗物,D不符合题意。

故选C。

4.答案:C

解析:A.原始的鸟类和原始的哺乳类都是由原始的爬行类进化来的,故A错误。

B.越古老的地层里的生物化石越简单、越低等、水生的越多;越新近形成的地层里的生物化石越复杂、越高等、陆生的越多,故B错误。

C.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,故C正确。

D.变异是不定向的,而自然选择是定向的,故D错误。

故选C。

5.答案:D

解析:米勒的实验试图向人们证实,在一定的条件下,原始大气中的各种成分能够转变成氨基酸等小分子有机物,D错误。

6.答案:D

解析:、地球上的生物是经历了漫长的地质年代逐渐发展变化的,生物进化的总趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生, D错误

7.答案:B

解析:A.腔尾赣地巨龙是爬行动物,体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生,生殖和发育完全摆脱对水的依赖,是真正适应陆环境的脊椎动物,A正确。

B.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,但不是唯一证据,B错误。

C.化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,C正确。

D.恐龙的化石常常是集中出现,表明它们可能是同时大批死亡。说明恐龙大量灭绝的时间相对较短,可能是环境的突然改变引起的灭绝,如海啸和火山爆发,D正确。

故选B。

8.答案:C

解析:A.长颈鹿产生了长颈的变异可能是基因突变、基因重组或染色体变异,但不是由于环境的变化,A错误。

B.生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,但是生物不能“为了适应某一特定的环境,而主动进化”。可见,“为了适应缺乏青草的环境,长颈鹿进化成了现在的长颈”的观点不正确,B错误。

C.古代长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传。颈长能够吃到高处树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短个体吃不到高处树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来可能性很小,留下后代的可能性就更小。经过许多代以后,颈短的长颈鹿就被淘汰。这样,长颈鹿一代代进化下去,就成为了今天看到的长颈鹿。可见,经过生存斗争和环境的选择,淘汰了颈短的长颈鹿,保留了颈长的,C正确。

D.生物的变异是不定向的,长颈鹿的变异也不是总朝着有利于生存的方向进行,D错误。

故选C。

9.答案:B

解析:科学家已经通过实验证明了无机小分子能通过复杂的变化形成有机小分子,但没有证明生命可由非生命物质通过化学途径进化而来。

10.答案:B

解析:A.按照结构由简单到复杂的顺序排列的是藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物。根据图中生物“进化树”的植物进化历程分枝,可知甲是蕨类植物,乙是裸子植物,A正确。

B.据图分析,植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和甲:原始蕨类植物→原始的种子植物(包括乙原始裸子植物和原始被子植物),B错误。

C.自然选择决定原始生命进化成不同种类原始植物的方向,C正确。

D.从一开始的水生植物,藻类植物进化成后续植物,是从水生到陆生的进化趋势,D正确。

故选B。

11.答案:C

解析:A.古代长颈鹿存在着颈长和颈短、肢长和肢短变异,这些变异是可以遗传,肢长和颈长能够吃到高处树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;肢长和颈短个体,吃不到高处树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来可能性很小,留下后代就会就更小,经过许多代以后肢和颈短的长颈鹿就被淘汰,这样,长颈鹿一代代进化下去,就成今天人们看到长颈鹿,是自然选择的结果,A错误。

B.环境对啄木鸟的舌的长短进行了选择,舌头很长利于取食树缝内的昆虫是适者生存,而不是反复不断伸长的结果,B错误。

C.昆虫的保护色和食虫鸟锐利的目光是它们长期相互选择的结果,属于共同进化,C正确。

D.冰天雪地的环境对北极熊的体色进行了选择,白色与环境相适应因而适者生存,而不是北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了白色变异,D错误。

故选C。

12.答案:B

解析:A.古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿;因此长颈鹿的长颈的形成就是长期自然选择的结果,A正确。

B.拉马克认为变异是按需要向一定的方向发生的,直立行走后,人的脖子变得灵活,不再需要依靠耳廓的活动来捕捉外界的声音,结果就是人的肌肉逐渐退化,所以现在大部分人的耳朵都不能自主运动,正是拉马克“用进废退、获得性遗传”的观点的体现,B错误。

C.在长期的生存斗争中,跑得快的猎豹能够得到食物就容易生存下去,跑得慢的猎豹得不到食物,就会被自然淘汰。这是食物和环境对猎豹的奔跑速度的定向选择的结果。同样,跑得快的羚羊不会被猎豹追上,而跑得慢的羚羊就成了猎豹的食物,因此猎豹和羚羊在进化的过程中起到了相互选择作用,C正确。

D.达尔文自然选择学说中对于进化有以下阶段:大量繁殖产生很多的个体,资源空间有限,因此个体间具有生存斗争,由于不同个体往往都存在变异,变异具有不定向性并且可遗传,因此会产生的大量的不同变异类型的个体;自然选择的过程中有利变异的个体存活而淘汰掉不适合环境的个体,因此适应环境的个体被保留下来并且逐渐增多,与此同时产生了新的生物类型,D正确。

故选B。

13.答案:C

解析:A.人类和现代类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A错误。

B.人和现代类人猿分界是能否直立行走,B错误。

C.用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发达,C正确。

D.森林古猿的一支,由于环境的改变,森林大量消失,被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类,因此森林大量消失与部分森林古猿向人类方向进化有关系,D错误。

故选C。

14.答案:C

解析:A.部分森林古猿下地生活的主要原因是森林大量消失,A错误。

B.由分析可知,人类进化过程中,最后发展的特征是③产生语言,B错误。

C.①直立行走的发展使前肢得到解放,能更好地使用工具,C正确。

D.现代的类人猿不可能进化成人类,一方面现代类人猿的形态结构与古代类人猿不同;另一方面,森林古猿是我们现代人类和现代类人猿的共同祖先,现代类人猿生活的环境与原来有很大不同,D错误。

故选C。

15.答案:A

解析:A.现代人类的祖先获得的其他古人种基因不都是有益的,A错误。B.现代人类在进化过程中形成了适应环境的形态结构和生活习性,这是进化的结果,B正确。C.化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,通过化石研究可以帮助我们追溯生物进化的过程,C正确。D.现代人类的祖先比其他已灭绝古人种更加适应当时的环境变化,这是自然选择的结果,D正确。故选A。

16.答案:(1)大气;闪电;简单有机物/氨基酸

(2)化石;鸟类可能是由爬行类进化而来的

(3)简单到复杂;水生到陆生

(4)自然选择;生存斗争;适者

解析:(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷、氨、氢、水蒸气等气体。该装置模拟了原始地球的条件和原始大气的成分。原始大气中没有氧气。这个实验通过进行火花放电模拟闪电为其提供能量,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应。在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程,米勒用实验验证了这一步,原始地球尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的简单有机物。

(2)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律;化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系这说明现在的各种生物是由原始生命经过漫长的地质年代变化而来的,而不是一次在地球上出现的;通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的。

(3)在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

(4)对生物进化的原因,提出了各种解释,其中被人们普遍接受的是英国博物学家达尔文的自然选择学说。他认为:自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰,因此自然界中的各种生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。

17.答案:(1)直接;遗体;都有脊柱

(2)鸟类与爬行类有亲缘关系;自然选择;遗传与变异

(3)①;④;④①②⑤③;水生到陆生

解析:(1)化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。因此,化石是研究生物进化的直接证据。题图所示化石是古代生物的遗体经过若干万年的复杂变化形成的。观察、比较题中几种动物的化石可以发现,形成它们的动物在骨骼方面的共同特征是都有脊柱。

(2)观察郑氏始孔子鸟的化石及其复原图,可见其具有无分化的牙齿、翅膀上长着爪子等爬行动物的特征,由此可以推测鸟类与爬行类有亲缘关系。按照达尔文进化论的解释,这些古生物的灭绝以及新物种的出现,都是经过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者淘汰,是自然选择的结果,这是一个漫长的过程,是由生物自身的遗传与变异和不断变化的环境共同作用的结果。

(3)根据现存相关动物的特征进行推测,形成题中化石的动物中,①格尼蛙(属于两栖类)和④鱼类,它们的生殖发育没有脱离水的限制,因此完全不能适应或不能真正适应陆地环境。动物进化的历程(脊椎动物):鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。①格尼蛙,属于两栖类;②蜥蜴,属于爬行类;③猛犸象,属于哺乳类;④鱼类;⑤郑氏始孔子鸟,属于鸟类,在地层中出现的先后顺序是④①②⑤③。从生存环境来看,生物进化的趋势是从水生到陆生。

18.答案:(1)化石;爬行类

(2)猴子;金枪鱼

(3)不定向;自然选择

解析:(1)化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹,直接说明了古生物的结构或生活习性。因此,化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据。通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为郑氏始孔子鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的。

(2)表格中的数字表示相应物种的细胞色素c与人的细胞色素c不同的氨基酸数目。显然,猴子与人的差异最小,因此表格中的物种与人亲缘关系最近是猴子。无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物→原始扁形动物→原始线形动物→原始环节动物→原始软体动物→原始节肢动物。无脊椎动物进化为脊椎动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。结合题干表格的数据和题图2折线图可知,图中的①是小麦、②是金枪鱼、③是鸡。

(3)结合分析可知,达尔文的进化理论认为,生物普遍具有很强的繁殖能力,大量的后代为了获取足够的食物和生活空间而进行生存斗争,具有有利变异的个体能够适应环境,生存下来并将有利变异遗传给后代,具有不利变异的个体则容易被淘汰。生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。不是环境的改变使生物产生适应性变异,而是环境的改变对生物产生的变异进行了选择,生物的变异一般是不定向的,自然选择是定向的。生物的适应性和多样性是自然选择的结果,因此当今丰富多彩的生物界的形成是自然选择的结果。

19.答案:(1)体表覆盖羽毛:前肢变成翼;有喙无齿;有气囊辅助呼吸;体温恒定;直肠短,随时排便等。(任选两项,合理即可)

(2)哺乳类;爬行类

(3)3.5;7;变异;遗传

(4)长短适中的;生存竞争;自然选择

(5)自然选择;雷鸟在冬季换上一身白色的羽毛,能很好地隐藏在冰天雪地的环境中

解析:(1)鸟类的共同特征有体表覆盖羽毛;前肢变成翼;有喙无齿;有气囊辅助呼吸;体温恒定;直肠短,随时排便等。

(2)脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。因此,现代的鸟类和②哺乳类都是由远古时期的①爬行类进化来的。

(3)由图二可知,大部分啄木鸟的喙长约3.5cm。

昆虫在树干中分布的深度多数在7cm左右。啄木鸟喙长短的差异、昆虫在树干上钻洞深度的不同这都源于生物的变异。一部分昆虫钻洞的深度大于啄木鸟喙的长度,保证了总有昆虫能够幸存下来,并将这些特征遗传给后代。

(4)啄木鸟的喙有长的、短的和长短适中的,在坚硬的树干以及树洞中昆虫的共同选择下,其中长短适中的喙更占优势。达尔文认为,在生存竞争中,具有有利变异的个体,容易生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易被淘汰。达尔文把在生存竞争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

(5)啄木鸟具有适于凿树洞的坚硬锋利的喙、能伸缩且尖端带钩的长舌等,这表明其形态结构与环境是相适应的,用达尔文的进化论解释,这些都是自然选择的结果。生物适应环境的实例如:雷鸟在冬季换上一身白色的羽毛,能很好地隐藏在冰天雪地的环境中。(合理即可)

20.答案:(1)直立行走

(2)制造工具(或制造并使用工具)

(3)B;森林古猿(或古猿)

(4)④②①③⑤⑥

解析:(1)在研究人类的起源和进化问题上,化石是重要的证据;根据材料一,从“露西”的骨骼化石看,她的上肢骨比较细短,下肢比较粗长,具有较为粗壮的股骨,骨盆的髋骨比较宽阔,这说明她很可能采取直立行走的运动方式。

(2)制造工具是人类区别与其他动物的标志之一,是人类社会和人类文明的产物,是人类社会发展的动力之一;根据材料二,"东非人”使用过的石块明显经过加工,分别呈斧状和凿状,推测东非人”已经具备制造和使用工具的能力。

(3)分析材料,A黑猩猩的手大拇指骨是直立的,且手掌和大拇指完全在一个平面,不能弯曲,而B人手大拇指骨可以弯曲,由于劳动的锻炼,手变得更加灵巧,能打制石器,握住东西等;从比较解剖学证据来看,黑猩猩与人的头骨基本相同,且与人类有着极为相似的特征,从分子生物学证据来看,黑猩猩与人类的基因相似度很高,且患疾病高度相似,血型相似,所以现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿;在距今1200多万年前,由于环境的改变,森林古猿的一部分进化为现代类人猿,另一部分进化为早期人类,可见人类和类人猿共同的原始祖先是森林古猿。

(4)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,由于环境改变,大片森林变成了稀树草原,森林古猿的一部分退到森林深处,进化成现代类人猿,继续以树栖生活为主,另一部分却由于森林大量消失,而被迫下地活动,慢慢地进化成了早期人类,所以人类的祖先是森林古猿;人类进化经历了④南方古猿、②能人、①直立人、③智人四个阶段,最终进化到⑤⑥现代人,所以图三中人类进化历程排序为:④②①③⑤⑥;

时间:45分钟 满分:100分

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括15小题,每题3分,共45分,每题只有1个选项符合题意)

1.关于生命起源的假说多种多样,目前科学界普遍认为不合理的是( )

A.原始地球上的有机物可能来自于外太空

B.原始大气中没有氧气

C.原始生命起源于原始海洋

D.生命的最初形式就是各种不同的简单有机物

2.如图是“米勒的模拟实验”装置,下列解释错误的是( )

A.米勒实验可说明在原始地球上可合成有机物

B.②内收集到了多种大分子蛋白质

C.该实验不能证明原始生命诞生于原始海洋

D.④内模拟了原始大气及闪电,原始大气中没有氧气

3.延吉恐龙博物馆是吉林省唯一一座恐龙专题博物馆,馆内收藏化石标本近500件,为研究生物进化提供了重要证据。下列有关化石的叙述错误的是( )

A.化石是研究生物进化的直接证据

B.越是古老地层中形成化石的生物结构越简单

C.越是新近地层中形成化石的生物水生生物越多

D.化石是保存在地层中生物的遗体、遗迹和遗物

4.关于生命的起源和生物的进化,下列叙述正确的是( )

A.古代爬行类进化为原始鸟类,原始鸟类进化为原始哺乳类

B.越简单、越低等的生物化石出现在新近形成的地层里

C.米勒实验说明,原始地球上能产生构成生物体的有机物

D.生物的变异是定向的,自然选择也是定向的

5.如图是米勒在实验内通过模拟实验验证原始生命起源的实验装置图,下列叙述错误的是( )

A.火花放电模拟闪电

B.装置中的气体A模拟了原始大气

C.米勒在烧瓶中B液体里面检测到了氨基酸等小分子有机物

D.该实验证明了原始海洋中的有机物可能会演变成原始生命

6.下列关于生命起源和生物进化的叙述中,正确的是( )

A.原始生命最有可能起源于原始大气

B.原始大气的成分是水蒸气、氢气、氨气、氧气和甲烷等

C.我国人工合成具有生物活性的结晶牛胰岛素,验证了有机大分子物质到独立的体系是可能的

D.生物进化的趋势是由简单到复杂、由水生到陆生、由低等到高等

7.江西赣州发现并命名了生活在距今9000多万年的蜥脚类恐龙的新属种——腔尾赣地巨龙化石,对于研究这类恐龙在白垩纪的演化和古地理分布具有重要意义。下列有关说法错误的是( )

A.腔尾赣地巨龙是爬行动物,是真正适应陆地环境的脊椎动物

B.在研究生物进化的过程中,化石是唯一的证据

C.在越古老的地层中,形成化石的生物越简单、越低等

D.恐龙化石常常集中出现,表明它们可能是同时大批的死亡

8.下列关于长颈鹿进化的叙述中,符合达尔文自然选择学说的是( )

A.由于环境变化,长颈鹿产生了长颈的变异

B.为了适应缺乏青草的环境,长颈鹿进化成了现在的长颈

C.经过生存斗争和环境的选择,淘汰了颈短的长颈鹿,保留了颈长的

D.长颈鹿的变异总是朝着有利于生存的方向进行

9.下列有关生命的起源和进化的叙述,错误的是( )

A.由米勒实验的结果推测,在原始地球条件下能将无机物合成小分子有机物

B.科学家已经通过实验证明了生命可由非生命物质通过化学途径进化而来

C.由水生到陆生是生物进化的趋势之一

D.害虫产生抗药性是农药对害虫的不同变异类型进行定向选择的结果

10.下图为生物进化树中的植物进化历程。下列说法错误的是( )

A.甲、乙代表的植物类群分别是蕨类植物和裸子植物

B.植物进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物→甲→乙→原始被子植物

C.自然选择决定原始生命进化成不同种类原始植物的方向

D.从生活环境看,植物进化的趋势是由水生到陆生

11.依据达尔文的生物进化学说,下列叙述正确的是( )

A.长颈鹿经常努力伸长颈去吃高处的树叶,因此颈变得很长

B.啄木鸟的长舌是因取食树缝内的昆虫,反复不断伸长的结果

C.昆虫的保护色和食虫鸟锐利的目光是它们长期相互选择的结果

D.北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了白色变异

12.环境中的资源和空间总是有限的,自然界中的生物通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。下列关于达尔文的自然选择学说的理解不正确的是( )

A.现代长颈鹿的长颈是自然选择的结果

B.在长期进化过程中,人的动耳肌逐渐丧失功能是因为经常不使用的结果

C.草原上的猎豹和羚羊越跑越快,是猎豹和羚羊相互选择的结果

D.自然选择总是定向的选择适应环境的有利变异个体

13.中国网络电视台推出的纪录片《类人猿(精编版)》,调查了人和类人猿基因仅有1.4%的差异。有关人类和类人猿关系的下列说法正确的是( )

A.人类的祖先是现代类人猿

B.人和现代类人猿分界是能否使用工具

C.古人类学会了使用火,改善了身体营养,促进了脑的发育

D.森林大量消失与部分森林古猿向直立行走方向发展没有直接的关系

14.如图是人类进化过程概念图,下列相关分析正确的是( )

A.部分森林古猿下地生活的主要原因是躲避敌害

B.人类进化过程中,最后发展的特征是③会使用火

C.①特征的发展使前肢得到解放,能更好地使用工具

D.现代类人猿如果失去森林也会进化成人

15.2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典古生物学家斯万特·帕博(SvanteP bo),以表彰他在关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现。他通过古人类基因组学的研究发现人类祖先与其他古人种发生了广泛的基因交流,获得其他人种有益的基因馈赠,让走出非洲的现代人类祖先能够快速适应非洲以外的环境。人类进化进程和关键节点日渐清晰。请结合所学知识判断,下列关于进化的相关叙述不正确的是( )

A.现代人类的祖先获得的其他古人种基因都是有益的

B.各种生物在进化过程中形成了各自适应环境的形态结构和生活习性

C.通过化石研究可以帮助我们追溯生物进化的历程

D.现代人类的祖先比其他已灭绝古人类更加适应当时的环境变化

二、非选择题(本题包括5小题,共55分)

16.(10分)生命的起源和生物的进化问题,很久以来就吸引着人们去探求,也不断有各种各样的争论。下图所示为科学家米勒模拟原始地球的条件进行的实验。

(1)A瓶中的甲烷、氨、氢气等模拟了原始的____,正负电极的火花放电模拟了____。通过这个实验证明了原始地球尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的____。

(2)在研究生物进化的过程中,____是非常重要的证据。例如对郑氏始孔子鸟的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物;由此可以推断____。

(3)学习了动植物进化的大致历程后,我们可以知道生物进化的总体趋势,是由____,由低等到高等,由____。

(4)关于生物进化的原因,今天被人们普遍接受的是达尔文的____学说。达尔文认为自然界的生物,通过激烈的____,____生存,不适应者被淘汰。

17. (10分) 化石与生物的进化

暑假里,凡凡和几位同学参观了中国古动物博物馆,被各种各样神奇的化石深深吸引。以下是他们看到的化石中的一小部分,请你观察、分析、比较,结合所学知识回答问题:

(1)化石是研究生物进化的_____(填“直接”或“间接”)证据。图中所示化石是古代生物的_____(填“遗体”“遗物”或“遗迹”)经过若干万年的复杂变化形成的。观察、比较以上几种动物的化石可以发现,形成它们的动物在骨骼方面的共同特征是_____。

(2)观察郑氏始孔子鸟的化石及其复原图,可见其具有无分化的牙齿、翅膀上长着爪子等爬行动物的特征,由此可以推测:_____。按照达尔文进化论的解释,这些古生物的灭绝以及新物种的出现,都是_____的结果,这是一个漫长的过程,是由生物自身的_____和不断变化的环境共同作用的结果。

(3)根据现存相关动物的特征进行推测,形成上述化石的动物中,完全不能适应或不能真正适应陆地环境的应是_____和_____。(填序号)。你推测形成如图所示化石①②③④⑤的动物在地层中出现的先后顺序是_____(用序号排序表示)。从生存环境来看,生物进化的趋势是_____。

18. (12分)2022年9月28日上午,国家文物局召开“考古中国”重大项目发布会,通报了来自湖北、云南、温州、开封四处考古新发现。地球上从出现原始生命到形成今天这样丰富多彩的生物界,是一个漫长的进化过程。如图所示,图1是复原的郑氏始孔子鸟形态图,图2及表格为一些生物的细胞色素c的氨基酸比较。请回答以下相关问题。

猴子 马 鸡 龟 金枪鱼 小麦 酵母菌

1 12 13 15 21 35 45

(1)图1是生活在距今约1.31亿年前的郑氏始孔子鸟,没有人亲眼见过这种动物,科学家研究它的最直接证据是______。郑氏始孔子鸟这种动物既像鸟,又像爬行动物,由此可以推断,鸟类可能是古代______进化而来的。

(2)表格中的数字表示相应物种的细胞色素c与人的细胞色素c不同的氨基酸数目,据此分析表格中的物种与人亲缘关系最近的是______。对生物亲缘关系的比较研究,可以帮助我们追溯生物进化的历程,得到图2的进化分枝图,图中的②是表格中的动物______。

(3)根据达尔文的进化理论,具有有利变异的个体能够适应环境,生存下来并将有利变异遗传给后代,具有不利变异的个体则容易被淘汰。即环境的改变对生物产生的变异进行了选择,生物的变异一般是______(填“定向”或“不定向”)的,当今丰富多彩的生物界的形成是______的结果。

19. (13分) 生物的进化与适应

科学家在观察研究某小岛上一种啄木鸟的进化特点时,发现这种啄木鸟唯一的食物是一种生活在树干中的昆虫。他们测量了这种啄木鸟喙的长度以及这种昆虫在树干中分布的深度,发现两者之间存在一定的关系(如图二)。请据图及相关知识回答问题:

(1)啄木鸟在世界各地分布广泛,它和我们常见的麻雀、喜鹊等都属于鸟类,它们的共同特征有等_______。(至少写出两点)

(2)大量化石证据表明,现代的鸟类和②_______都起源于远古时期的①_______。

(3)根据科学家在该小岛上的研究结果(如图二)可知,这种啄木鸟喙的长度多数为_______cm左右,昆虫在树干中分布的深度多数在_______cm左右。啄木鸟喙长短的差异、昆虫在树干上钻洞深度的不同,这都源于生物的_______。一部分昆虫钻洞的深度大于啄木鸟喙的长度,保证了总有昆虫能够幸存下来,并将这些特征_______给后代。

(4)啄木鸟的喙有长的、短的和长短适中的,在坚硬的树干以及树洞中昆虫的共同选择下,其中_______喙更占优势。啄木鸟与树洞中的昆虫通过长期激烈的_______,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是_______。

(5)啄木鸟具有适于凿树洞的坚硬锋利的喙、能伸缩且尖端带钩的长舌等,这表明其形态结构与环境是相适应的,用达尔文的进化论解释,这些都是_______的结果。请你再举出一个生物适应环境的实例(例如:长颈鹿的长颈适合吃到高处的树叶):_______。

20. (10分)材料一:“露西”的上肢骨比较细短,下肢骨粗长,有较为粗壮的股骨,构成骨盆的髋骨比较宽阔,脊柱呈“S”形。

材料二:距今175万年前的“东非人”使用过的石块明显经过加工,分别呈斧状和凿状。

材料三:1927年我国发现了著名的“北京猿人”化石,科学家在其他亚洲国家也发现了大量的古人类化石。此后在东非地带,又发现了许多距今200万~300万年的古人类化石,而其他地区没有发现更古老的人类化石。由此,1987年国际学术界形成了比较普遍的看法,即人类的始祖在非洲。

材料四:在东非大裂谷地区,由于森林大量消失,一部分森林古猿不得不下地生活。由于环境的改变和自身形态结构的变化,慢慢地进化成现代人类。以下分别是人类与黑猩猩的结构特征比较图和人类进化历程图。

(人类头骨;黑猩猩头骨;AB结构特征比较图;和人类进化历程图①②③④⑤⑥)

(1)根据材料一,推测“露西”的运动方式可能是__________。

(2)根据材料二,推测“东非人”已经具备__________的能力。

(3)分析材料四,图__________(填“A”或“B”)表示人的手掌;黑猩猩的头骨与人的头骨基本相同,且与人类有着极为相似的特征,这是因为它们有着共同的祖先:__________。

(4)分析材料四,人类进化历程排序为__________。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A、原始大气的成分包括水蒸气、氢气、氨等,没有氧气,A正确;B、陨石中和星际空间发现了有机物,说明原始地球上的有机物可能来自于星际空间,B正确;C、原始生命诞生的场所是原始海洋,C正确;D、生命的最初形式就是各种不同的复杂的大分子有机物,D错误。

故选:D。

2.答案:B

解析:米勒的实验仅能证明无机小分子物质可以形成有机小分子物质氨基酸,而不是蛋白质,故选B。

3.答案:C

解析:A.从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等。所以化石是研究生物进化的直接证据,A不符合题意。

B.生物进化的趋势是从水生到陆生,从低等到高等,从简单到复杂,越是古老地层中形成化石的生物结构越简单,B不符合题意。

C.生物进化的趋势是从水生到陆生,越是古老地层中形成化石的生物水生生物越多,新近地层中形成化石的生物陆生生物越多,C符合题意。

D.古代生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹,许多被当时的泥沙掩埋起来,在漫长的地质年代里,这些生物遗体中的有机物质分解,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了化石,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着。所以化石是保存在地层中生物的遗体、遗迹和遗物,D不符合题意。

故选C。

4.答案:C

解析:A.原始的鸟类和原始的哺乳类都是由原始的爬行类进化来的,故A错误。

B.越古老的地层里的生物化石越简单、越低等、水生的越多;越新近形成的地层里的生物化石越复杂、越高等、陆生的越多,故B错误。

C.米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,故C正确。

D.变异是不定向的,而自然选择是定向的,故D错误。

故选C。

5.答案:D

解析:米勒的实验试图向人们证实,在一定的条件下,原始大气中的各种成分能够转变成氨基酸等小分子有机物,D错误。

6.答案:D

解析:、地球上的生物是经历了漫长的地质年代逐渐发展变化的,生物进化的总趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生, D错误

7.答案:B

解析:A.腔尾赣地巨龙是爬行动物,体表覆盖角质鳞片或甲,用肺呼吸,体温不恒定,会随外界的温度变化而变化。心脏只有三个腔,心室里有不完全的隔膜,体内受精,卵生,生殖和发育完全摆脱对水的依赖,是真正适应陆环境的脊椎动物,A正确。

B.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,但不是唯一证据,B错误。

C.化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多,在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的,C正确。

D.恐龙的化石常常是集中出现,表明它们可能是同时大批死亡。说明恐龙大量灭绝的时间相对较短,可能是环境的突然改变引起的灭绝,如海啸和火山爆发,D正确。

故选B。

8.答案:C

解析:A.长颈鹿产生了长颈的变异可能是基因突变、基因重组或染色体变异,但不是由于环境的变化,A错误。

B.生物通过遗传、变异和自然选择不断进化,但是生物不能“为了适应某一特定的环境,而主动进化”。可见,“为了适应缺乏青草的环境,长颈鹿进化成了现在的长颈”的观点不正确,B错误。

C.古代长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传。颈长能够吃到高处树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短个体吃不到高处树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来可能性很小,留下后代的可能性就更小。经过许多代以后,颈短的长颈鹿就被淘汰。这样,长颈鹿一代代进化下去,就成为了今天看到的长颈鹿。可见,经过生存斗争和环境的选择,淘汰了颈短的长颈鹿,保留了颈长的,C正确。

D.生物的变异是不定向的,长颈鹿的变异也不是总朝着有利于生存的方向进行,D错误。

故选C。

9.答案:B

解析:科学家已经通过实验证明了无机小分子能通过复杂的变化形成有机小分子,但没有证明生命可由非生命物质通过化学途径进化而来。

10.答案:B

解析:A.按照结构由简单到复杂的顺序排列的是藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物。根据图中生物“进化树”的植物进化历程分枝,可知甲是蕨类植物,乙是裸子植物,A正确。

B.据图分析,植物的进化历程:原始藻类植物→原始苔藓植物和甲:原始蕨类植物→原始的种子植物(包括乙原始裸子植物和原始被子植物),B错误。

C.自然选择决定原始生命进化成不同种类原始植物的方向,C正确。

D.从一开始的水生植物,藻类植物进化成后续植物,是从水生到陆生的进化趋势,D正确。

故选B。

11.答案:C

解析:A.古代长颈鹿存在着颈长和颈短、肢长和肢短变异,这些变异是可以遗传,肢长和颈长能够吃到高处树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;肢长和颈短个体,吃不到高处树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来可能性很小,留下后代就会就更小,经过许多代以后肢和颈短的长颈鹿就被淘汰,这样,长颈鹿一代代进化下去,就成今天人们看到长颈鹿,是自然选择的结果,A错误。

B.环境对啄木鸟的舌的长短进行了选择,舌头很长利于取食树缝内的昆虫是适者生存,而不是反复不断伸长的结果,B错误。

C.昆虫的保护色和食虫鸟锐利的目光是它们长期相互选择的结果,属于共同进化,C正确。

D.冰天雪地的环境对北极熊的体色进行了选择,白色与环境相适应因而适者生存,而不是北极熊生活在冰天雪地的环境里,它们的身体就产生了白色变异,D错误。

故选C。

12.答案:B

解析:A.古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、前肢长和前肢短的变异,这些变异是可以遗传的,前肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并繁殖后代;前肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会更小,经过许多代以后,前肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿;因此长颈鹿的长颈的形成就是长期自然选择的结果,A正确。

B.拉马克认为变异是按需要向一定的方向发生的,直立行走后,人的脖子变得灵活,不再需要依靠耳廓的活动来捕捉外界的声音,结果就是人的肌肉逐渐退化,所以现在大部分人的耳朵都不能自主运动,正是拉马克“用进废退、获得性遗传”的观点的体现,B错误。

C.在长期的生存斗争中,跑得快的猎豹能够得到食物就容易生存下去,跑得慢的猎豹得不到食物,就会被自然淘汰。这是食物和环境对猎豹的奔跑速度的定向选择的结果。同样,跑得快的羚羊不会被猎豹追上,而跑得慢的羚羊就成了猎豹的食物,因此猎豹和羚羊在进化的过程中起到了相互选择作用,C正确。

D.达尔文自然选择学说中对于进化有以下阶段:大量繁殖产生很多的个体,资源空间有限,因此个体间具有生存斗争,由于不同个体往往都存在变异,变异具有不定向性并且可遗传,因此会产生的大量的不同变异类型的个体;自然选择的过程中有利变异的个体存活而淘汰掉不适合环境的个体,因此适应环境的个体被保留下来并且逐渐增多,与此同时产生了新的生物类型,D正确。

故选B。

13.答案:C

解析:A.人类和现代类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A错误。

B.人和现代类人猿分界是能否直立行走,B错误。

C.用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发达,C正确。

D.森林古猿的一支,由于环境的改变,森林大量消失,被迫下到地面上来生活,上肢慢慢解放出来,慢慢的进化成了人类,因此森林大量消失与部分森林古猿向人类方向进化有关系,D错误。

故选C。

14.答案:C

解析:A.部分森林古猿下地生活的主要原因是森林大量消失,A错误。

B.由分析可知,人类进化过程中,最后发展的特征是③产生语言,B错误。

C.①直立行走的发展使前肢得到解放,能更好地使用工具,C正确。

D.现代的类人猿不可能进化成人类,一方面现代类人猿的形态结构与古代类人猿不同;另一方面,森林古猿是我们现代人类和现代类人猿的共同祖先,现代类人猿生活的环境与原来有很大不同,D错误。

故选C。

15.答案:A

解析:A.现代人类的祖先获得的其他古人种基因不都是有益的,A错误。B.现代人类在进化过程中形成了适应环境的形态结构和生活习性,这是进化的结果,B正确。C.化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,通过化石研究可以帮助我们追溯生物进化的过程,C正确。D.现代人类的祖先比其他已灭绝古人种更加适应当时的环境变化,这是自然选择的结果,D正确。故选A。

16.答案:(1)大气;闪电;简单有机物/氨基酸

(2)化石;鸟类可能是由爬行类进化而来的

(3)简单到复杂;水生到陆生

(4)自然选择;生存斗争;适者

解析:(1)米勒在图中所示的A装置中泵入了甲烷、氨、氢、水蒸气等气体。该装置模拟了原始地球的条件和原始大气的成分。原始大气中没有氧气。这个实验通过进行火花放电模拟闪电为其提供能量,以激发密封装置中的不同气体发生化学反应。在地球形成的最初是没有生命的,在地球上生命发生之前,经历了由无机物转变为有机物的化学进化过程,米勒用实验验证了这一步,原始地球尽管不能形成生命,但能产生构成生物体的简单有机物。

(2)化石是研究生物进化的重要的直接的证据,通过对化石在地层中出现的顺序的研究,能够比较直观地了解生物进化的大致历程和规律;化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系这说明现在的各种生物是由原始生命经过漫长的地质年代变化而来的,而不是一次在地球上出现的;通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为始祖鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的。

(3)在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

(4)对生物进化的原因,提出了各种解释,其中被人们普遍接受的是英国博物学家达尔文的自然选择学说。他认为:自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰,因此自然界中的各种生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。

17.答案:(1)直接;遗体;都有脊柱

(2)鸟类与爬行类有亲缘关系;自然选择;遗传与变异

(3)①;④;④①②⑤③;水生到陆生

解析:(1)化石是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。因此,化石是研究生物进化的直接证据。题图所示化石是古代生物的遗体经过若干万年的复杂变化形成的。观察、比较题中几种动物的化石可以发现,形成它们的动物在骨骼方面的共同特征是都有脊柱。

(2)观察郑氏始孔子鸟的化石及其复原图,可见其具有无分化的牙齿、翅膀上长着爪子等爬行动物的特征,由此可以推测鸟类与爬行类有亲缘关系。按照达尔文进化论的解释,这些古生物的灭绝以及新物种的出现,都是经过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者淘汰,是自然选择的结果,这是一个漫长的过程,是由生物自身的遗传与变异和不断变化的环境共同作用的结果。

(3)根据现存相关动物的特征进行推测,形成题中化石的动物中,①格尼蛙(属于两栖类)和④鱼类,它们的生殖发育没有脱离水的限制,因此完全不能适应或不能真正适应陆地环境。动物进化的历程(脊椎动物):鱼类→两栖类→爬行类→鸟类和哺乳类。①格尼蛙,属于两栖类;②蜥蜴,属于爬行类;③猛犸象,属于哺乳类;④鱼类;⑤郑氏始孔子鸟,属于鸟类,在地层中出现的先后顺序是④①②⑤③。从生存环境来看,生物进化的趋势是从水生到陆生。

18.答案:(1)化石;爬行类

(2)猴子;金枪鱼

(3)不定向;自然选择

解析:(1)化石是保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹,直接说明了古生物的结构或生活习性。因此,化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据。通过对郑氏始孔子鸟化石的研究表明,这种动物既像鸟,又像爬行动物,根据以上特征,科学家认为郑氏始孔子鸟是由爬行类进化到鸟类的一个过渡类型,由此可以推断鸟类可能是由爬行类进化来的。

(2)表格中的数字表示相应物种的细胞色素c与人的细胞色素c不同的氨基酸数目。显然,猴子与人的差异最小,因此表格中的物种与人亲缘关系最近是猴子。无脊椎动物的进化历程:原始单细胞动物→原始腔肠动物→原始扁形动物→原始线形动物→原始环节动物→原始软体动物→原始节肢动物。无脊椎动物进化为脊椎动物。脊椎动物的进化历程:古代鱼类→古代两栖类→古代爬行类→古代鸟类、哺乳类。结合题干表格的数据和题图2折线图可知,图中的①是小麦、②是金枪鱼、③是鸡。

(3)结合分析可知,达尔文的进化理论认为,生物普遍具有很强的繁殖能力,大量的后代为了获取足够的食物和生活空间而进行生存斗争,具有有利变异的个体能够适应环境,生存下来并将有利变异遗传给后代,具有不利变异的个体则容易被淘汰。生物的变异是随机产生的,产生的变异可能对生物的生存是有利的,也可能对生物的生存是不利的。不是环境的改变使生物产生适应性变异,而是环境的改变对生物产生的变异进行了选择,生物的变异一般是不定向的,自然选择是定向的。生物的适应性和多样性是自然选择的结果,因此当今丰富多彩的生物界的形成是自然选择的结果。

19.答案:(1)体表覆盖羽毛:前肢变成翼;有喙无齿;有气囊辅助呼吸;体温恒定;直肠短,随时排便等。(任选两项,合理即可)

(2)哺乳类;爬行类

(3)3.5;7;变异;遗传

(4)长短适中的;生存竞争;自然选择

(5)自然选择;雷鸟在冬季换上一身白色的羽毛,能很好地隐藏在冰天雪地的环境中

解析:(1)鸟类的共同特征有体表覆盖羽毛;前肢变成翼;有喙无齿;有气囊辅助呼吸;体温恒定;直肠短,随时排便等。

(2)脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类、哺乳类。因此,现代的鸟类和②哺乳类都是由远古时期的①爬行类进化来的。

(3)由图二可知,大部分啄木鸟的喙长约3.5cm。

昆虫在树干中分布的深度多数在7cm左右。啄木鸟喙长短的差异、昆虫在树干上钻洞深度的不同这都源于生物的变异。一部分昆虫钻洞的深度大于啄木鸟喙的长度,保证了总有昆虫能够幸存下来,并将这些特征遗传给后代。

(4)啄木鸟的喙有长的、短的和长短适中的,在坚硬的树干以及树洞中昆虫的共同选择下,其中长短适中的喙更占优势。达尔文认为,在生存竞争中,具有有利变异的个体,容易生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易被淘汰。达尔文把在生存竞争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

(5)啄木鸟具有适于凿树洞的坚硬锋利的喙、能伸缩且尖端带钩的长舌等,这表明其形态结构与环境是相适应的,用达尔文的进化论解释,这些都是自然选择的结果。生物适应环境的实例如:雷鸟在冬季换上一身白色的羽毛,能很好地隐藏在冰天雪地的环境中。(合理即可)

20.答案:(1)直立行走

(2)制造工具(或制造并使用工具)

(3)B;森林古猿(或古猿)

(4)④②①③⑤⑥

解析:(1)在研究人类的起源和进化问题上,化石是重要的证据;根据材料一,从“露西”的骨骼化石看,她的上肢骨比较细短,下肢比较粗长,具有较为粗壮的股骨,骨盆的髋骨比较宽阔,这说明她很可能采取直立行走的运动方式。

(2)制造工具是人类区别与其他动物的标志之一,是人类社会和人类文明的产物,是人类社会发展的动力之一;根据材料二,"东非人”使用过的石块明显经过加工,分别呈斧状和凿状,推测东非人”已经具备制造和使用工具的能力。

(3)分析材料,A黑猩猩的手大拇指骨是直立的,且手掌和大拇指完全在一个平面,不能弯曲,而B人手大拇指骨可以弯曲,由于劳动的锻炼,手变得更加灵巧,能打制石器,握住东西等;从比较解剖学证据来看,黑猩猩与人的头骨基本相同,且与人类有着极为相似的特征,从分子生物学证据来看,黑猩猩与人类的基因相似度很高,且患疾病高度相似,血型相似,所以现代类人猿和人类的共同祖先是森林古猿;在距今1200多万年前,由于环境的改变,森林古猿的一部分进化为现代类人猿,另一部分进化为早期人类,可见人类和类人猿共同的原始祖先是森林古猿。

(4)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,由于环境改变,大片森林变成了稀树草原,森林古猿的一部分退到森林深处,进化成现代类人猿,继续以树栖生活为主,另一部分却由于森林大量消失,而被迫下地活动,慢慢地进化成了早期人类,所以人类的祖先是森林古猿;人类进化经历了④南方古猿、②能人、①直立人、③智人四个阶段,最终进化到⑤⑥现代人,所以图三中人类进化历程排序为:④②①③⑤⑥;