第5课 动荡变化中的春秋时期 课件 统编版(2024)七年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第5课 动荡变化中的春秋时期 课件 统编版(2024)七年级历史上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第5课 动荡变化中的春秋时期

通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成。

03

02

01

识别春秋称霸诸侯国的地理方位,提升识读历史地图的能力。

了解春秋时期经济发展的表现;知道周王室衰微的原因和表现;了解春秋时期诸侯争霸的原因。

通过了解铁农具和牛耕的出现,认识生产力发展是社会进步的根本动力。

通过对诸侯争霸的探究,认识综合国力和软实力对国家生存和大国崛起的重要意义。

04

时空观念

历史解释

家国情怀

唯物史观

“是可忍孰不可忍!”到底是什么让孔子破防?

时空坐标

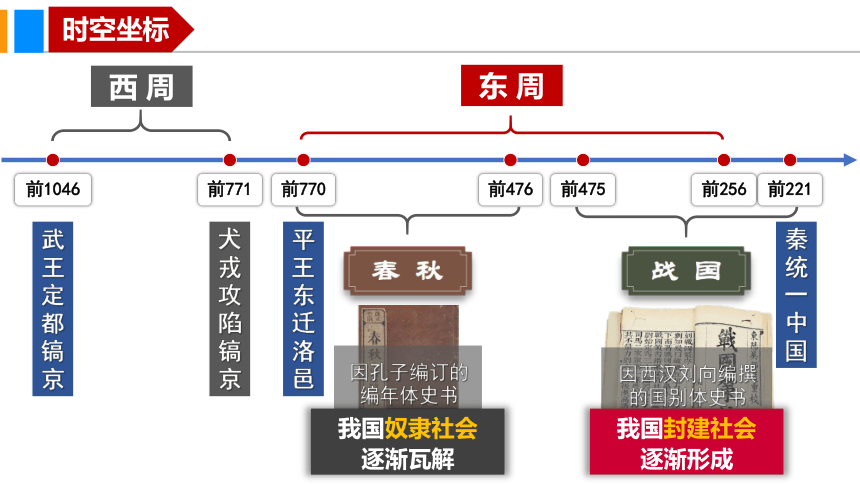

前1046

前771

前770

前476

前475

前221

西 周

东 周

武王定都镐京

平王东迁洛邑

犬戎攻陷镐京

因孔子编订的编年体史书《春秋》得名

因西汉刘向编撰的国别体史书《战国策》得名

我国奴隶社会

逐渐瓦解

我国封建社会

逐渐形成

秦统一中国

前256

意义:

时间:

国君:

新都:

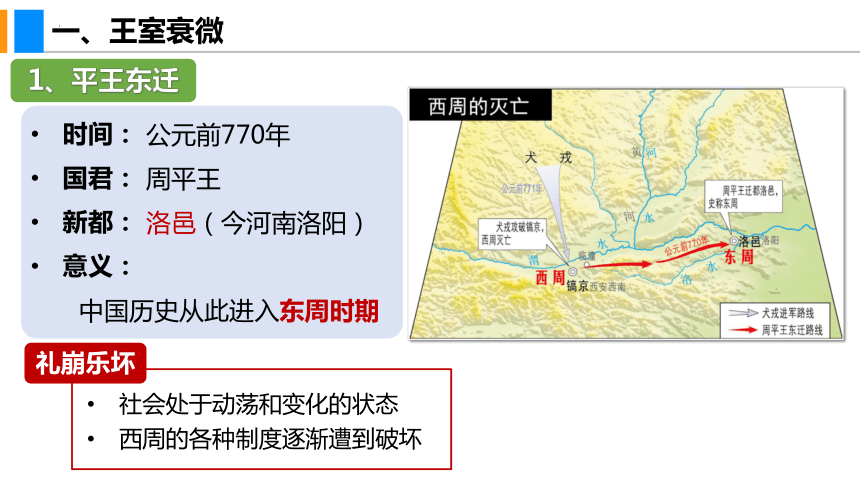

一、王室衰微

1、平王东迁

公元前770年

周平王

中国历史从此进入东周时期

洛邑(今河南洛阳)

社会处于动荡和变化的状态

西周的各种制度逐渐遭到破坏

礼崩乐坏

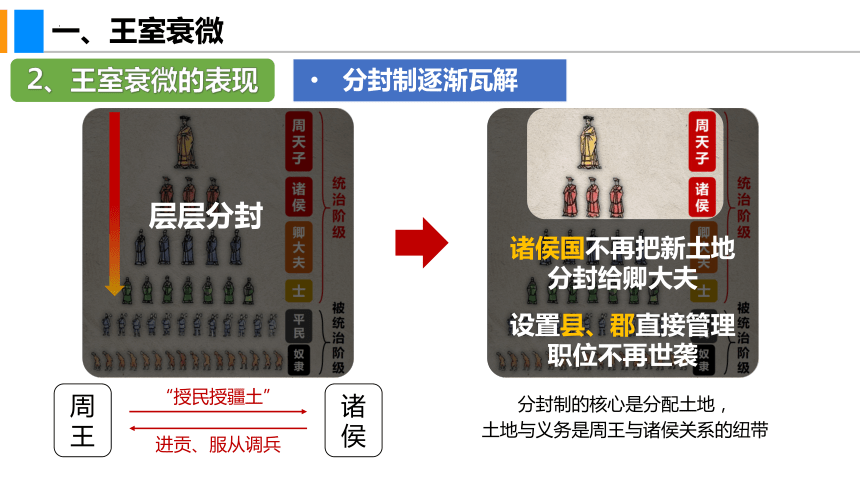

一、王室衰微

周王

诸侯

“授民授疆土”

进贡、服从调兵

分封制的核心是分配土地,

土地与义务是周王与诸侯关系的纽带

层层分封

诸侯国不再把新土地

分封给卿大夫

设置县、郡直接管理

职位不再世袭

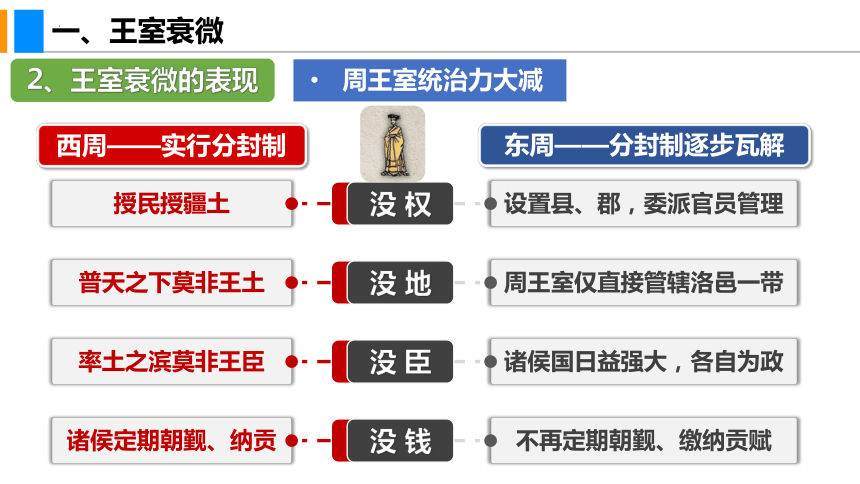

2、王室衰微的表现

分封制逐渐瓦解

授民授疆土

有 权

一、王室衰微

2、王室衰微的表现

周王室统治力大减

普天之下莫非王土

有 地

率土之滨莫非王臣

有 臣

诸侯定期朝觐、纳贡

有 钱

设置县、郡,委派官员管理

没 权

周王室仅直接管辖洛邑一带

没 地

诸侯国日益强大,各自为政

没 臣

不再定期朝觐、缴纳贡赋

没 钱

西周——实行分封制

东周——分封制逐步瓦解

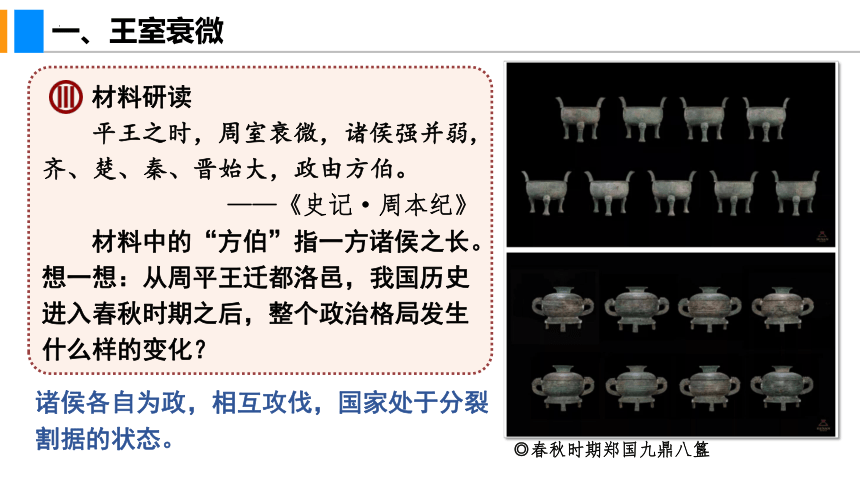

材料研读

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,我国历史进入春秋时期之后,整个政治格局发生什么样的变化?

诸侯各自为政,相互攻伐,国家处于分裂割据的状态。

◎春秋时期郑国九鼎八簋

一、王室衰微

◎春秋初期的诸侯国

二、诸侯争霸

1、背景

春秋时期诸侯国林立,比较强大的有十几个

各大诸侯国之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动

二、诸侯争霸

◎春秋争霸形势图

2、争霸概况

桓公

文公

穆公

庄王

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸

春秋末期:吴国、越国迅速崛起,先后北上称霸

名义上仍然尊重周天子天下共主的地位,霸主以天子的旗号领导各诸侯国驱除夷狄对华夏族的侵略。

尊王攘夷

相关史事

管仲原先辅佐公子纠,帮助他与公子小白争夺齐国国君的宝座。在争斗中,管仲用箭射中小白。小白假装身亡,趁机抢先归国即位,史称“齐桓公”。齐桓公认为管仲有才能,让他主持国政。管仲不负重托,治国有方,辅佐齐桓公成就大业。齐桓公这种不计前嫌、唯才是举的做法,受到后人的称颂。

◎管仲拜相图

二、诸侯争霸

齐桓公为什么能成为春秋首霸?

◎春秋争霸形势图

任用管仲为相,改革内政

2

地理位置优越,经济富庶

1

以“尊王攘夷”的名义号令诸侯

3

子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其披发左衽矣。”

——《论语·宪问》

[译文]孔子说:“管仲作了齐桓公的相国,使其称霸于诸侯,天下的人都听命于他,现在的人们都能得到他的恩赐。如果没有管仲,我们中原人都要变成披发与左扣衣襟的夷狄了。”

二、诸侯争霸

典故出自春秋时期的成语有哪些?

本指管仲和鲍叔牙之间的深厚友情。后形容朋友之间交情深厚、彼此信任的关系。

管

鲍

之

交

典故出自春秋时楚庄王的故事。比喻平时没有突出的表现,一下子做出惊人的成绩。

一

鸣

惊

人

原指为了回避与对方的冲突,主动退让九十里。后比喻退让和回避,避免冲突。

退

避

三

舍

原指楚王问鼎,有取而代周之意。后用于比喻有夺取国家政权的野心。

问

鼎

中

原

越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,以时时警惕自己不忘所受苦难。后形容人刻苦自励,发奋图强。

卧

薪

尝

胆

春秋时,秦、晋两国国君数代都互相通婚以结盟好。后泛指两姓联姻、婚配的关系。

秦

晋

之

好

二、诸侯争霸

积极:诸侯国数量逐步减少,客观上加速了

中国统一的步伐

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

春秋初期形势图

春秋后期形势图

诸侯国在争霸战争的过程中不断地扩展自己的辖地,吞灭了周围的戎狄部族。这些地区的戎夷部族,迅速与华夏文化融合,成为华夏族的一员,对华夏文明的稳定、发展作出贡献。

——李玉洁《简明春秋史》

积极:为民族交融创造了契机

相关史事

春秋时期,晋国常与周边戎狄等发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛(jiàng)向国君提出“和戎”主张。他指出,与戎狄和好会有多方面的利益:可以购买戎狄的土地,发展贸易;可以使边疆地区人民安居乐业,利于农业生产;能提升晋国在诸侯争霸中的威慑力;可以使军队得到休整,减少军备物资消耗。国君最终被说服,命魏绛与周边戎狄订立盟约,和睦相处。

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

消极:战争给人民带来巨大灾难,造成社会动荡

春秋无义战。

——孟子

◎春秋时期铜胄

◎春秋时期青铜戈

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

生产工具

北京人使用的

石器

河姆渡人使用的骨耜

商周时期的

青铜器

春秋时期的铁制农具

相关史事

《国语·齐语》中提到:“美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤、 (zhǔ),试诸壤土。”“美金”是指青铜,用来制作兵器;“恶金”是指铁金属,用来制作锄头等农具。这说明在春秋时期铁制农具已开始用于农业生产。

笨重,使用不方便

不够锋利,不耐用

青铜韧性不好

较少用于农具

更坚硬

更锋利

更耐用

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

耕作技术

刀耕火种

耒耜耕作

铁犁牛耕

使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件

粮食产量有了明显增长,人口也不断增多

铁制农具和耕牛的出现

说明当时人们已经开始用穿鼻的方法来驯服牛了

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一

◎灰陶将军盔(制盐工具)

◎勾践剑与夫差矛

三、春秋时期的经济发展

2、手工业的发展

规模不断扩大,分工更加细致

铸铜业

◎玉柄铁剑

煮盐业

◎方领套头长服

◎漆木有柄鼓

纺织业

冶铁业

漆器制作

三、春秋时期的经济发展

3、商业的发展

商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护

齐桓公宫中七市。

——《战国策·东周》

[译文]齐桓公在宫内开设七个集市。

金属货币得到较为广泛的使用

弭(mǐ)兵大会

春秋时期诸侯之间的争霸战争长期延续,使得各诸侯国耗费巨大,难以为继,因此都有了暂时休战、恢复元气的愿望。公元前546年,宋国大夫向戌约集晋、楚、齐、秦、宋、鲁、郑、卫、曹、许、陈、蔡、邾、滕14国代表来到宋国都城,召开规模盛大的弭兵大会。会议作出决定:以晋、楚为首,各国共同签订盟约,宣布停止战争。晋、楚两国互相妥协,分享霸权,成为诸侯列国的共同盟主。弭兵大会后,作为争霸中心的中原地区战争大大减少,在一定程度上带来了比较和平安宁的社会环境,有利于社会经济的恢复和发展。

1.(2024·甘肃兰州中考真题)范文澜在《中国通史简编》中写到:”周桓王死,因为穷,七年才得以埋葬……周朝最后一代的王周赧王,他无地无民。穷到向人民借贷,不能偿还,藏在台上避债。周人称这台为避债台。”这反映出( )

A.礼崩乐坏 B.王室衰微

C.政治腐败 D.赋税沉重

B

2.(2024·福建中考真题)晋文公曾与诸侯会盟于河阳,并召周天子来参加。这反映的是( )

A.国都变迁 B.分封制走向瓦解

C.天下大争 D.大一统得到巩固

B

3.(2022·江苏徐州中考真题)依据《史记·楚世家》的相关记载,历史教师讲述了一个故事,从中可以看出( )

C

开端:楚武王言“我蛮夷也”。

发展:不到百年,楚庄王陈兵问鼎。

高潮:晋楚邲之战后,楚庄王论“武德”。

结尾:战国后期,出现“横则秦帝,纵则楚王”局面,楚国一度被推为合纵之长。

A.分封制度的强化 B.分封制度的削弱

C.民族之间的交融 D.经济重心的南移

4.如图是春秋战国时期诸侯国数量变化示意图,对该图所示现象理解比较合理的是( )

A.春秋战国的战争给人民带来灾难

B.周王室吸取教训,逐渐取消了分封制

C.分封制逐渐削弱,诸侯国减少

D.小诸侯国被大国兼并,促进了局部统一

D

第5课 动荡变化中的春秋时期

通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成。

03

02

01

识别春秋称霸诸侯国的地理方位,提升识读历史地图的能力。

了解春秋时期经济发展的表现;知道周王室衰微的原因和表现;了解春秋时期诸侯争霸的原因。

通过了解铁农具和牛耕的出现,认识生产力发展是社会进步的根本动力。

通过对诸侯争霸的探究,认识综合国力和软实力对国家生存和大国崛起的重要意义。

04

时空观念

历史解释

家国情怀

唯物史观

“是可忍孰不可忍!”到底是什么让孔子破防?

时空坐标

前1046

前771

前770

前476

前475

前221

西 周

东 周

武王定都镐京

平王东迁洛邑

犬戎攻陷镐京

因孔子编订的编年体史书《春秋》得名

因西汉刘向编撰的国别体史书《战国策》得名

我国奴隶社会

逐渐瓦解

我国封建社会

逐渐形成

秦统一中国

前256

意义:

时间:

国君:

新都:

一、王室衰微

1、平王东迁

公元前770年

周平王

中国历史从此进入东周时期

洛邑(今河南洛阳)

社会处于动荡和变化的状态

西周的各种制度逐渐遭到破坏

礼崩乐坏

一、王室衰微

周王

诸侯

“授民授疆土”

进贡、服从调兵

分封制的核心是分配土地,

土地与义务是周王与诸侯关系的纽带

层层分封

诸侯国不再把新土地

分封给卿大夫

设置县、郡直接管理

职位不再世袭

2、王室衰微的表现

分封制逐渐瓦解

授民授疆土

有 权

一、王室衰微

2、王室衰微的表现

周王室统治力大减

普天之下莫非王土

有 地

率土之滨莫非王臣

有 臣

诸侯定期朝觐、纳贡

有 钱

设置县、郡,委派官员管理

没 权

周王室仅直接管辖洛邑一带

没 地

诸侯国日益强大,各自为政

没 臣

不再定期朝觐、缴纳贡赋

没 钱

西周——实行分封制

东周——分封制逐步瓦解

材料研读

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,我国历史进入春秋时期之后,整个政治格局发生什么样的变化?

诸侯各自为政,相互攻伐,国家处于分裂割据的状态。

◎春秋时期郑国九鼎八簋

一、王室衰微

◎春秋初期的诸侯国

二、诸侯争霸

1、背景

春秋时期诸侯国林立,比较强大的有十几个

各大诸侯国之间为了追逐自身的利益,经常从事结盟和军事征伐等活动

二、诸侯争霸

◎春秋争霸形势图

2、争霸概况

桓公

文公

穆公

庄王

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸

春秋末期:吴国、越国迅速崛起,先后北上称霸

名义上仍然尊重周天子天下共主的地位,霸主以天子的旗号领导各诸侯国驱除夷狄对华夏族的侵略。

尊王攘夷

相关史事

管仲原先辅佐公子纠,帮助他与公子小白争夺齐国国君的宝座。在争斗中,管仲用箭射中小白。小白假装身亡,趁机抢先归国即位,史称“齐桓公”。齐桓公认为管仲有才能,让他主持国政。管仲不负重托,治国有方,辅佐齐桓公成就大业。齐桓公这种不计前嫌、唯才是举的做法,受到后人的称颂。

◎管仲拜相图

二、诸侯争霸

齐桓公为什么能成为春秋首霸?

◎春秋争霸形势图

任用管仲为相,改革内政

2

地理位置优越,经济富庶

1

以“尊王攘夷”的名义号令诸侯

3

子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其披发左衽矣。”

——《论语·宪问》

[译文]孔子说:“管仲作了齐桓公的相国,使其称霸于诸侯,天下的人都听命于他,现在的人们都能得到他的恩赐。如果没有管仲,我们中原人都要变成披发与左扣衣襟的夷狄了。”

二、诸侯争霸

典故出自春秋时期的成语有哪些?

本指管仲和鲍叔牙之间的深厚友情。后形容朋友之间交情深厚、彼此信任的关系。

管

鲍

之

交

典故出自春秋时楚庄王的故事。比喻平时没有突出的表现,一下子做出惊人的成绩。

一

鸣

惊

人

原指为了回避与对方的冲突,主动退让九十里。后比喻退让和回避,避免冲突。

退

避

三

舍

原指楚王问鼎,有取而代周之意。后用于比喻有夺取国家政权的野心。

问

鼎

中

原

越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,以时时警惕自己不忘所受苦难。后形容人刻苦自励,发奋图强。

卧

薪

尝

胆

春秋时,秦、晋两国国君数代都互相通婚以结盟好。后泛指两姓联姻、婚配的关系。

秦

晋

之

好

二、诸侯争霸

积极:诸侯国数量逐步减少,客观上加速了

中国统一的步伐

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

春秋初期形势图

春秋后期形势图

诸侯国在争霸战争的过程中不断地扩展自己的辖地,吞灭了周围的戎狄部族。这些地区的戎夷部族,迅速与华夏文化融合,成为华夏族的一员,对华夏文明的稳定、发展作出贡献。

——李玉洁《简明春秋史》

积极:为民族交融创造了契机

相关史事

春秋时期,晋国常与周边戎狄等发生冲突。为了消除边患,晋国大臣魏绛(jiàng)向国君提出“和戎”主张。他指出,与戎狄和好会有多方面的利益:可以购买戎狄的土地,发展贸易;可以使边疆地区人民安居乐业,利于农业生产;能提升晋国在诸侯争霸中的威慑力;可以使军队得到休整,减少军备物资消耗。国君最终被说服,命魏绛与周边戎狄订立盟约,和睦相处。

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

二、诸侯争霸

3、春秋争霸的影响

春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

消极:战争给人民带来巨大灾难,造成社会动荡

春秋无义战。

——孟子

◎春秋时期铜胄

◎春秋时期青铜戈

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

生产工具

北京人使用的

石器

河姆渡人使用的骨耜

商周时期的

青铜器

春秋时期的铁制农具

相关史事

《国语·齐语》中提到:“美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸锄、夷、斤、 (zhǔ),试诸壤土。”“美金”是指青铜,用来制作兵器;“恶金”是指铁金属,用来制作锄头等农具。这说明在春秋时期铁制农具已开始用于农业生产。

笨重,使用不方便

不够锋利,不耐用

青铜韧性不好

较少用于农具

更坚硬

更锋利

更耐用

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

耕作技术

刀耕火种

耒耜耕作

铁犁牛耕

使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件

粮食产量有了明显增长,人口也不断增多

铁制农具和耕牛的出现

说明当时人们已经开始用穿鼻的方法来驯服牛了

三、春秋时期的经济发展

1、农业的发展

铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一

◎灰陶将军盔(制盐工具)

◎勾践剑与夫差矛

三、春秋时期的经济发展

2、手工业的发展

规模不断扩大,分工更加细致

铸铜业

◎玉柄铁剑

煮盐业

◎方领套头长服

◎漆木有柄鼓

纺织业

冶铁业

漆器制作

三、春秋时期的经济发展

3、商业的发展

商业活动逐渐活跃起来,各诸侯国统治者对经济活动提供一定的鼓励和保护

齐桓公宫中七市。

——《战国策·东周》

[译文]齐桓公在宫内开设七个集市。

金属货币得到较为广泛的使用

弭(mǐ)兵大会

春秋时期诸侯之间的争霸战争长期延续,使得各诸侯国耗费巨大,难以为继,因此都有了暂时休战、恢复元气的愿望。公元前546年,宋国大夫向戌约集晋、楚、齐、秦、宋、鲁、郑、卫、曹、许、陈、蔡、邾、滕14国代表来到宋国都城,召开规模盛大的弭兵大会。会议作出决定:以晋、楚为首,各国共同签订盟约,宣布停止战争。晋、楚两国互相妥协,分享霸权,成为诸侯列国的共同盟主。弭兵大会后,作为争霸中心的中原地区战争大大减少,在一定程度上带来了比较和平安宁的社会环境,有利于社会经济的恢复和发展。

1.(2024·甘肃兰州中考真题)范文澜在《中国通史简编》中写到:”周桓王死,因为穷,七年才得以埋葬……周朝最后一代的王周赧王,他无地无民。穷到向人民借贷,不能偿还,藏在台上避债。周人称这台为避债台。”这反映出( )

A.礼崩乐坏 B.王室衰微

C.政治腐败 D.赋税沉重

B

2.(2024·福建中考真题)晋文公曾与诸侯会盟于河阳,并召周天子来参加。这反映的是( )

A.国都变迁 B.分封制走向瓦解

C.天下大争 D.大一统得到巩固

B

3.(2022·江苏徐州中考真题)依据《史记·楚世家》的相关记载,历史教师讲述了一个故事,从中可以看出( )

C

开端:楚武王言“我蛮夷也”。

发展:不到百年,楚庄王陈兵问鼎。

高潮:晋楚邲之战后,楚庄王论“武德”。

结尾:战国后期,出现“横则秦帝,纵则楚王”局面,楚国一度被推为合纵之长。

A.分封制度的强化 B.分封制度的削弱

C.民族之间的交融 D.经济重心的南移

4.如图是春秋战国时期诸侯国数量变化示意图,对该图所示现象理解比较合理的是( )

A.春秋战国的战争给人民带来灾难

B.周王室吸取教训,逐渐取消了分封制

C.分封制逐渐削弱,诸侯国减少

D.小诸侯国被大国兼并,促进了局部统一

D

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史