辽宁省大连市第二十高级中学2016届高三上学期期末考试地理试题

文档属性

| 名称 | 辽宁省大连市第二十高级中学2016届高三上学期期末考试地理试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-01-21 19:41:18 | ||

图片预览

文档简介

2015~2016学年度高三上学期期末地理试卷

考试时间:90分钟 命题人:隋小敏

卷Ⅰ

一、单项选择题(每小题1.5分,共45分)

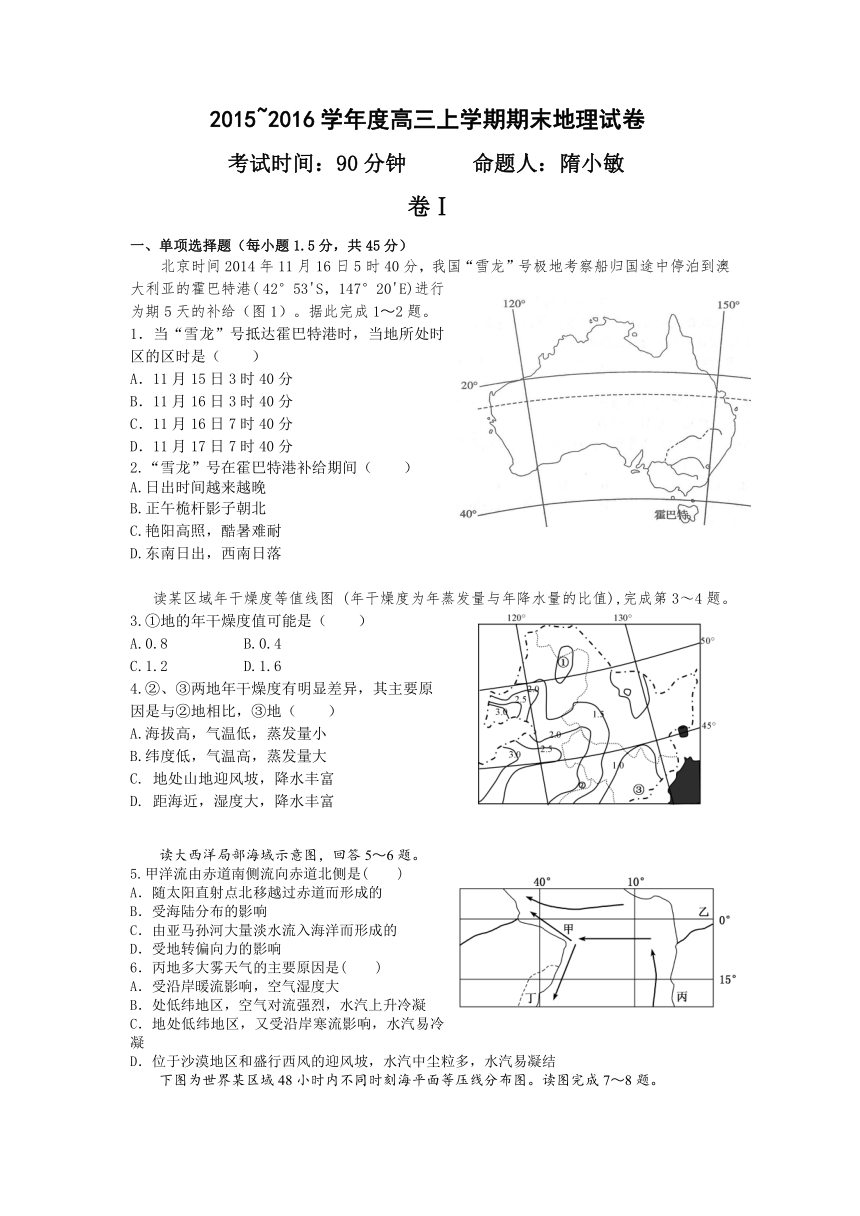

北京时间2014年11月16日5时40分,我国“雪龙”号极地考察船归国途中停泊到澳大利亚的霍巴特港( 42°53'S,147°20'E)进行为期5天的补给(图1)。据此完成1~2题。

1.当“雪龙”号抵达霍巴特港时,当地所处时区的区时是( )

A.11月15日3时40分

B.11月16日3时40分

C.11月16日7时40分

D.11月17日7时40分

“雪龙”号在霍巴特港补给期间( )

日出时间越来越晚

B.正午桅杆影子朝北

C.艳阳高照,酷暑难耐

D.东南日出,西南日落

读某区域年干燥度等值线图 (年干燥度为年蒸发量与年降水量的比值),完成第3~4题。

3.①地的年干燥度值可能是( )

A.0.8 B.0.4

C.1.2 D.1.6

4.②、③两地年干燥度有明显差异,其主要原

因是与②地相比,③地( )

A.海拔高,气温低,蒸发量小

B.纬度低,气温高,蒸发量大

C. 地处山地迎风坡,降水丰富

D. 距海近,湿度大,降水丰富

读大西洋局部海域示意图,回答5~6题。

5.甲洋流由赤道南侧流向赤道北侧是( )

A.随太阳直射点北移越过赤道而形成的

B.受海陆分布的影响

C.由亚马孙河大量淡水流入海洋而形成的

D.受地转偏向力的影响

6.丙地多大雾天气的主要原因是( )

A.受沿岸暖流影响,空气湿度大

B.处低纬地区,空气对流强烈,水汽上升冷凝

C.地处低纬地区,又受沿岸寒流影响,水汽易冷凝

D.位于沙漠地区和盛行西风的迎风坡,水汽中尘粒多,水汽易凝结

下图为世界某区域48小时内不同时刻海平面等压线分布图。读图完成7~8题。

7.根据天气系统的发展过程,四幅图的时间先后排序为( )

A.③④②① B.③②④①

C.①④②③ D.②①④③

8.图示时期,甲地风向的变化是( )

A.偏西风转偏南风 B.西南风转偏北风

C.西北风转西南风 D.风向变化不大

右图为我国某地某水库多年平均月入库水量水位变化图。读图完成9~10题。

9.下列关于该水库的说法,正确的是( )

A.所在区域降水季节变化较小

B.水位随着入库水量的增大而升高

C.3~5月入库水量小于出库水量

D.6~8月入库水量在持续增大

10.5月水库出现最低水位的原因最可能是( )

A.该月流域内降水量小

B.为防洪腾出库容

C.工业用水量增大

D.居民生产生活用水量大

读某地地层剖面示意图,回答11~12题。

11.据图分析该地区地壳演化过程,由早到晚,叙述正确的是( )

A.沉积—褶皱—断层—岩浆侵入

B.褶皱—断层—岩浆侵入

C.断层—岩浆侵入—沉积

D.沉积—褶皱—断层—岩浆侵入—沉积

12.图示地区,易发生岩体滑动的地区是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

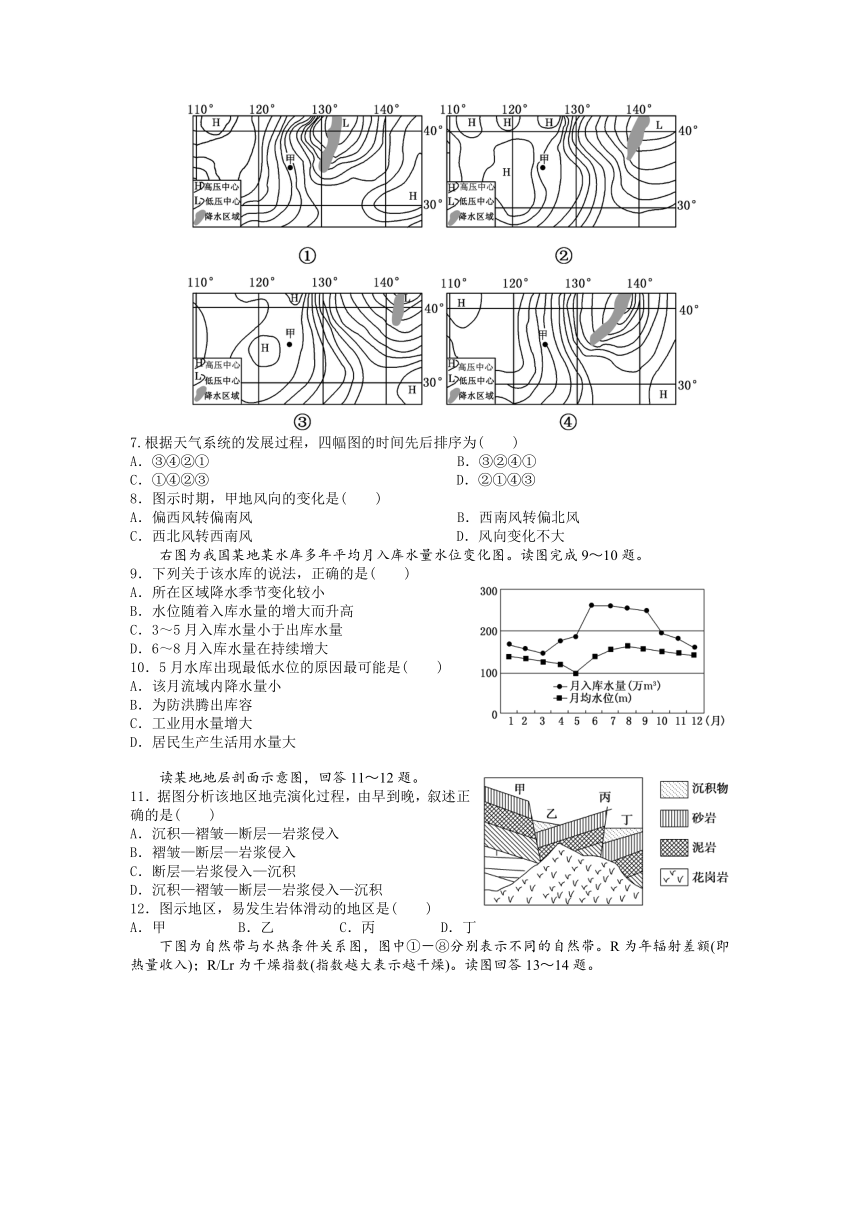

下图为自然带与水热条件关系图,图中①-⑧ ( http: / / www.21cnjy.com )分别表示不同的自然带。R为年辐射差额(即热量收入);R/Lr为干燥指数(指数越大表示越干燥)。读图回答13~14题。

13.图中⑤自然带对应的气候特征最可能是( )

A.终年温和湿润 B.终年高温多雨

C.终年炎热干燥 D.全年高温,干湿分明

14.关于图中自然带的描述,正确的是( )

A.①→②→③→④自然带的更替体现了山地的垂直地域分异

B.①→②→③→④自然带的更替主要体现了水分条件的差异

C.③→⑥→⑦→⑧自然带的更替主要体现了水分条件的分异

D.③→⑥→⑦→⑧自然带的更替主要体现了热量条件的差异

右图为“1990年—2008年上海不同区域常住人口年均增量(单位:万人/年)图”。读图完成15~16题。

15.关于图中不同区域常住人口年均增量的说法,不正确的是( )

A.1990年至2005年中心城核心区人口减少

B.1990年至2005年近郊和远郊人口增加

C.2005年至2008年中心城核心区人口增加

D.2000年至2005年中心城边缘区人口增加

16.图中不同区域常住人口年均增量变化的原因是( )

A.远郊人口出生率不断提高

B.近郊基础设施不断改善

C.中心城边缘区知名度不断上升

D.中心城核心区交通便捷

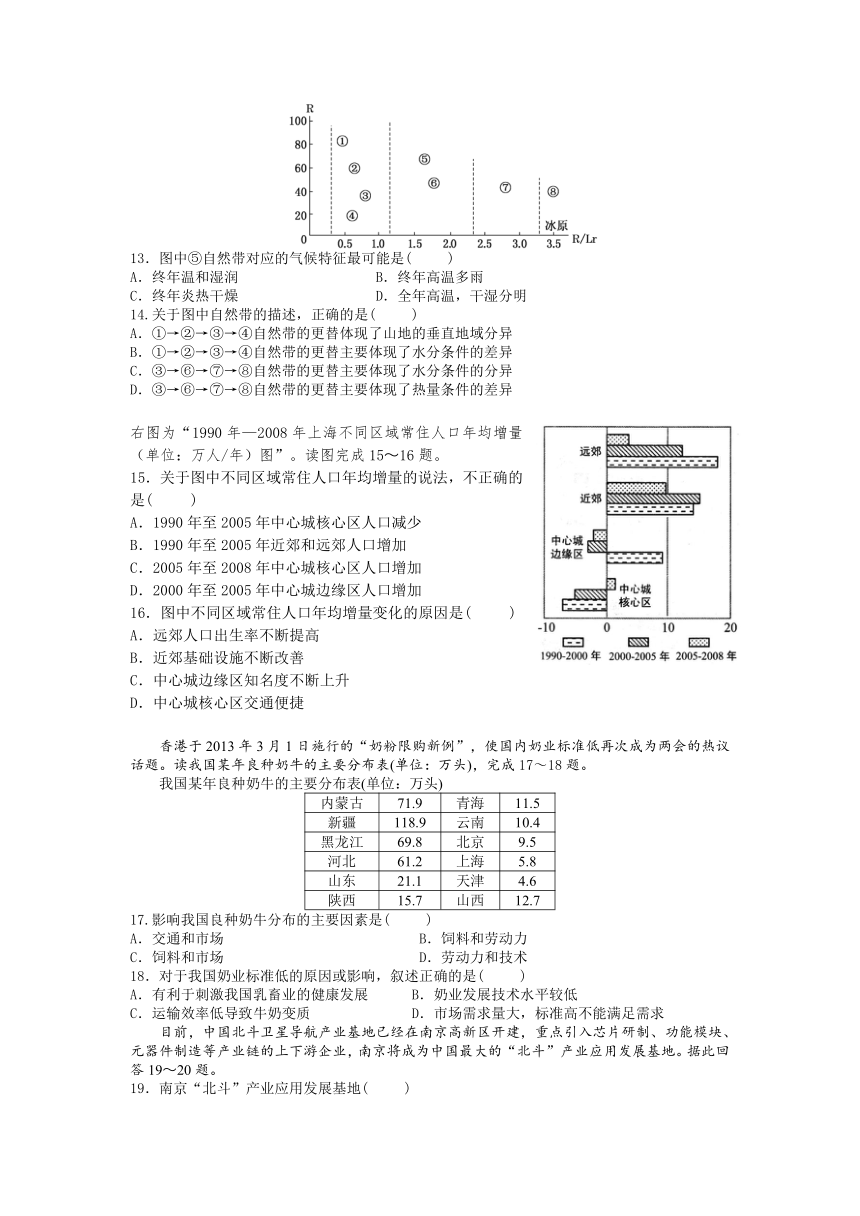

香港于2013年3月1日施行的“奶粉限购新 ( http: / / www.21cnjy.com )例”,使国内奶业标准低再次成为两会的热议话题。读我国某年良种奶牛的主要分布表(单位:万头),完成17~18题。

我国某年良种奶牛的主要分布表(单位:万头)

内蒙古 71.9 青海 11.5

新疆 118.9 云南 10.4

黑龙江 69.8 北京 9.5

河北 61.2 上海 5.8

山东 21.1 天津 4.6

陕西 15.7 山西 12.7

17.影响我国良种奶牛分布的主要因素是( )

A.交通和市场 B.饲料和劳动力

C.饲料和市场 D.劳动力和技术

18.对于我国奶业标准低的原因或影响,叙述正确的是( )

A.有利于刺激我国乳畜业的健康发展 B.奶业发展技术水平较低

C.运输效率低导致牛奶变质 D.市场需求量大,标准高不能满足需求

目前,中国北斗卫星导航产业基地已经在南京高 ( http: / / www.21cnjy.com )新区开建,重点引入芯片研制、功能模块、元器件制造等产业链的上下游企业,南京将成为中国最大的“北斗”产业应用发展基地。据此回答19~20题。

19.南京“北斗”产业应用发展基地( )

A.属于自发形成的工业地域 B.企业间通过共用基础设施建立联系

C.对原料能源的依赖程度高 D.内部从业人员的知识和技能水平高

20.该产业基地的建立对南京市发展的明显影响是( )

A.城市化水平提高 B.城市污染加剧

C.产业结构升级 D.高等院校集中

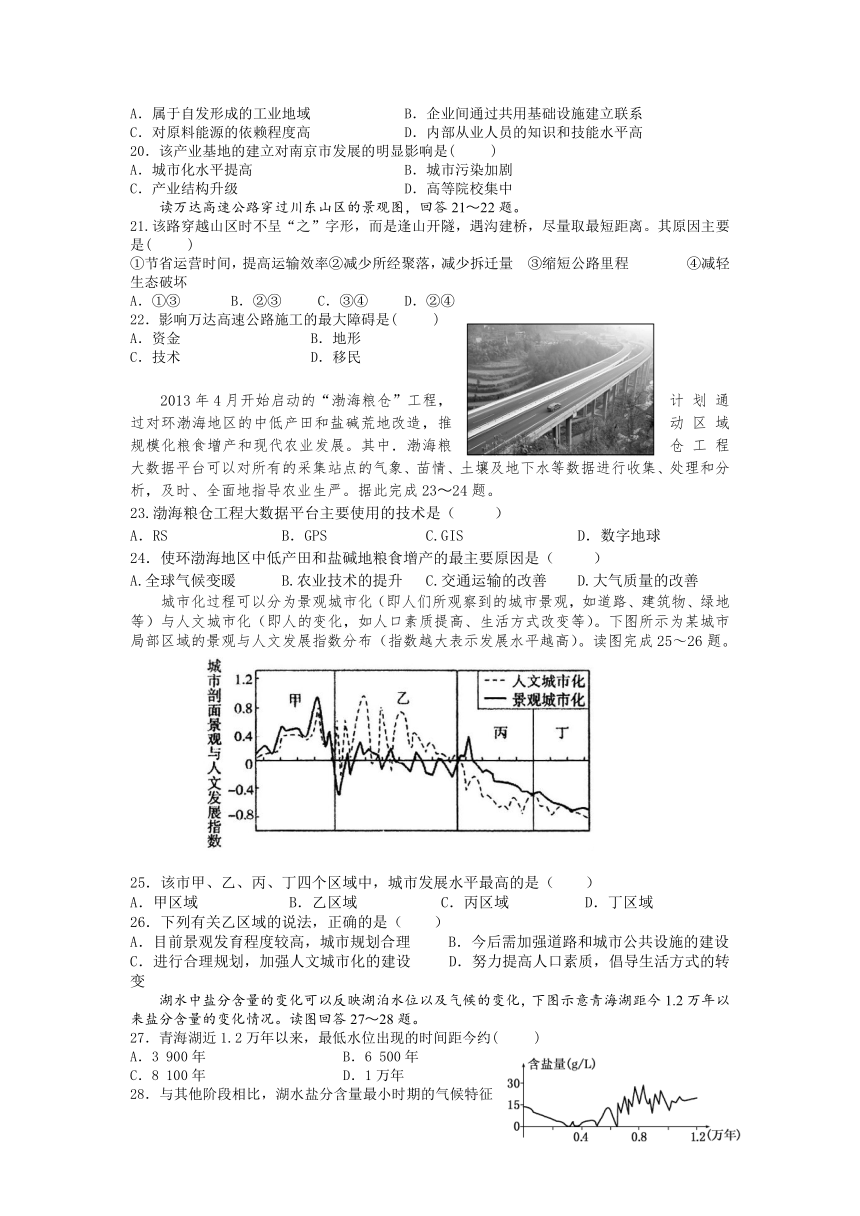

读万达高速公路穿过川东山区的景观图,回答21~22题。

21.该路穿越山区时不呈“之”字形,而是逢山开隧,遇沟建桥,尽量取最短距离。其原因主要是( )

①节省运营时间,提高运输效率②减少所经聚落,减少拆迁量 ③缩短公路里程 ④减轻生态破坏

①③ B.②③ C.③④ D.②④

22.影响万达高速公路施工的最大障碍是( )

A.资金 B.地形

C.技术 D.移民

2013年4月开始启动的“渤海粮仓”工程,计划通过对环渤海地区的中低产田和盐碱荒地改造,推动区域规模化粮食增产和现代农业发展。其中.渤海粮仓工程大数据平台可以对所有的采集站点的气象、苗情、土壤及地下水等数据进行收集、处理和分析,及时、全面地指导农业生严。据此完成23~24题。

23.渤海粮仓工程大数据平台主要使用的技术是( )

A.RS B.GPS C.GIS D.数字地球

24.使环渤海地区中低产田和盐碱地粮食增产的最主要原因是( )

A.全球气候变暖 B.农业技术的提升 C.交通运输的改善 D.大气质量的改善

城市化过程可以分为 ( http: / / www.21cnjy.com )景观城市化(即人们所观察到的城市景观,如道路、建筑物、绿地等)与人文城市化(即人的变化,如人口素质提高、生活方式改变等)。下图所示为某城市局部区域的景观与人文发展指数分布(指数越大表示发展水平越高)。读图完成25~26题。

25.该市甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域 C.丙区域 D.丁区域

26.下列有关乙区域的说法,正确的是( )

A.目前景观发育程度较高,城市规划合理 B.今后需加强道路和城市公共设施的建设

C.进行合理规划,加强人文城市化的建设 D.努力提高人口素质,倡导生活方式的转变

湖水中盐分含量的变化可以反映湖泊水位以及气候的变化,下图示意青海湖距今1.2万年以来盐分含量的变化情况。读图回答27~28题。

27.青海湖近1.2万年以来,最低水位出现的时间距今约( )

A.3 900年 B.6 500年

C.8 100年 D.1万年

28.与其他阶段相比,湖水盐分含量最小时期的气候特征可能是( )

A.冷干 B.温干

C.热干 D.温湿

右图是某国沿海地区的一水利工程示意图。该工程自1960年开始,历时13年建成。读图,回答29~30题。

29.修建该工程的主要目的是( )

A.解决南部城市和农业用水问题

B.加强南北地区的交通联系

C.缓解北部农业用水紧张的压力

D.开发南部地区的旅游资源

30.该地区水资源的数量南北差异较大,主要原因是( )

A.南部地区植被破坏严重

B.北部地区位于雨影区

C.南部地区水系发达

D.南北部大气环流形势不同

卷Ⅱ

综合题,共计55分。(31~32题为必答题,33~35题为选修部分,请考生在第33、34、35

三道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。)

31.阅读材料回答问题。(21分)

西辽河流域面积约13×104 km2, ( http: / / www.21cnjy.com )平均年降水量为375 mm。随着人口的增长和农牧业的发展,其环境问题日益严重。阅读下列材料,结合所学知识,完成下列问题。

材料一 西辽河流域在全国的位置及其水系示意图。

材料二 1995~2005年西辽河流域各土地利用类型数量的变化图。

(1)西辽河属于________(内、外)流河。西辽河流域地理环境的过渡性决定了其生态环境脆弱性,试说明西辽河流域地理环境的过渡性。(7分)

(2)请描述1995~2005年,西辽河流域土地利用类型的变化情况,并分析造成这种转变的主要原因。(8分)

分析西辽河流域农业生产过程中可能引发的环境问题。(6分)

32.阅读图文材料,回答问题。(24分)

材料一 摩洛哥是非洲经济落后,发展缓慢的国家。下图是摩洛哥位置地形城市分布图。

材料二 摩洛哥人身材一般都很高大 ( http: / / www.21cnjy.com ),男子经常穿一种袍服,头上包着一条厚厚的头巾。袍服很宽大,既可当作大衣、外套,又可当毯子和睡衣。头巾天气炎热时可防暴晒,天气寒凉时可以御寒,起风时又可防止风沙的吹袭。女子一般穿直垂脚踝的白色裙袍,整个身体,连同脸部被层层包起,只露两只眼睛。

(1)据图描述摩洛哥主要地形及分布特点(6分)

(2)据图归纳摩洛哥城市集中分布特点并解释其自然原因。(6分)

(3)据材料一,分析丹吉尔免税工业园区布局的有利社会经济区位条件。(8分)

(4)根据材料二,从摩洛哥的民俗服装,说出当地显著气候特点。(4分)

33.(10分)【自然灾害】

材料一 干旱灾害是我国最主要的自然灾害之一。据统计,自然灾害中有80%为气象灾害,而干旱灾害又占气象灾害的一半左右。

材料二 我国干旱灾害频次分布图

说明图中A、B两地干旱的主要发生时间。(4分)

(2)图中C地干旱灾害较为严重,简析该地干旱形成的自然原因。(6分)

34. (10分)【旅游地理】

材料一:齐云山的风光绮丽动人,境内峰峦四起,峭壁耸立,飞云、流泉、云海、佛光四时变幻,绮丽多姿。山中奇峰、怪石广布,岩岩皆景,洞、涧、池、泉遍布其间,全山地质构成为沉积砂岩,赤如朱砂,灿若红霞,为典型的丹霞地貌。山奇、岩怪、水秀、洞幽。齐云山与黄山、九华山并称为皖南三大名山,现在是国家级风景名胜区。

材料二:下图为皖南部分旅游景区示意图。

(1)齐云山形成过程中经历的主要地质作用有哪些?

(2)与黄山、九华山相比,齐云山的游客相对稀少,旅游市场较冷清的主要原因是什么?

35.(10分)【环境保护】

锯泥是石材加工过程中产生的石粉与水的混合物,我国北方某石材生产基地每年产生大量的锯泥,其堆放占用了大片土地,石粉质地细,难处置,大风时易满地飞扬,雨天则随雨水流入河道。近年来,某企业在该基地利用锯泥生产加气砖,加气砖质量轻,保温效果好,是一种新型建筑材料,图14为锯泥产生过程及利用示意图。

( http: / / www.21cnjy.com )

从资源、环境的角度分析该企业利用锯泥生产加气砖的积极意义。(10分)

高三地理答案

一、单项选择题(每题1.5分,共计45分)

1~5 CDACB 6~10 ( http: / / www.21cnjy.com )CCDCB 11~15 DADCD 16~20 BCBDC 21~25 ABCBA 26~30 BCDAD

二、综合题(必答题45分,选修10分,共计55分)

31、(21分)

(1)外 半湿润区与半干旱区过渡地带;温带森林带与温带草原带的过渡地带;季风气候与大陆性气候的过渡地带。(7分)

(2)耕地、林地、建设用地增多;草地、未利用土地、水域减少。 人口增长,粮食需求增加,把大量草地和未利用土地开垦为耕地。(8分)

(3)过度砍伐,造成森林破坏,水土流失;过度放牧,破坏草原;过度开垦,土地沙化;不合理排灌,造成土地次生盐碱化;(6分)

32、(24分)

(1)以山地和高原为主(2分);山地主要分布在北部、中部为(2分);高原分布在东部、南部(2分)

(2)特点:主要(集中)分布在北部、西部(西北部)沿海地区(2分)

原因:北部、西部为地中海气候,气候温和宜人(2分);地形绝大多数在200米以下,地形平

坦(2分)。

(3)位于直布罗陀海峡附近,海运便利;劳动力廉价,地价低廉,生产成本低;距离欧洲近,毗

邻市场;政策支持。(每点2分,共8分)

光照强(2分);温差大(2分);风沙大(2分)。

33、【自然灾害】(1)A地:春季(3~6月) B地:夏季(7月~8月)(每点2分)

(2)全球气候变暖导致极端气候事件多发;西南 ( http: / / www.21cnjy.com )地区季风区,冬春季为旱季,降雨少;夏季气温高,蒸发旺盛;地表起伏大,多溶洞和暗河,地表水缺乏(留存时间短、储藏条件差)(每点2分,答对任三点即可得6分)

34、【旅游地理】(1)堆积和固结成岩作用形成沉积岩层;内力作用使地表隆起,风化和流水侵蚀作用使该地形成奇峰和怪石。(4分)

(2)齐云山距离黄山、九华 ( http: / / www.21cnjy.com )山近,其旅游资源的景观特点雷同于黄山、九华山,游览价值稍逊于黄山、九华山;交通通达度不如黄山、九华山;基础设施不完善,地区接待能力不强。(6分)

35、【环境保护】

实现废弃物回收利用(提高资源利用率);减少占用土地,节约土地资源;加气砖保温效果好,节省能源;减轻空气污染;减轻水污染。(每点2分)

考试时间:90分钟 命题人:隋小敏

卷Ⅰ

一、单项选择题(每小题1.5分,共45分)

北京时间2014年11月16日5时40分,我国“雪龙”号极地考察船归国途中停泊到澳大利亚的霍巴特港( 42°53'S,147°20'E)进行为期5天的补给(图1)。据此完成1~2题。

1.当“雪龙”号抵达霍巴特港时,当地所处时区的区时是( )

A.11月15日3时40分

B.11月16日3时40分

C.11月16日7时40分

D.11月17日7时40分

“雪龙”号在霍巴特港补给期间( )

日出时间越来越晚

B.正午桅杆影子朝北

C.艳阳高照,酷暑难耐

D.东南日出,西南日落

读某区域年干燥度等值线图 (年干燥度为年蒸发量与年降水量的比值),完成第3~4题。

3.①地的年干燥度值可能是( )

A.0.8 B.0.4

C.1.2 D.1.6

4.②、③两地年干燥度有明显差异,其主要原

因是与②地相比,③地( )

A.海拔高,气温低,蒸发量小

B.纬度低,气温高,蒸发量大

C. 地处山地迎风坡,降水丰富

D. 距海近,湿度大,降水丰富

读大西洋局部海域示意图,回答5~6题。

5.甲洋流由赤道南侧流向赤道北侧是( )

A.随太阳直射点北移越过赤道而形成的

B.受海陆分布的影响

C.由亚马孙河大量淡水流入海洋而形成的

D.受地转偏向力的影响

6.丙地多大雾天气的主要原因是( )

A.受沿岸暖流影响,空气湿度大

B.处低纬地区,空气对流强烈,水汽上升冷凝

C.地处低纬地区,又受沿岸寒流影响,水汽易冷凝

D.位于沙漠地区和盛行西风的迎风坡,水汽中尘粒多,水汽易凝结

下图为世界某区域48小时内不同时刻海平面等压线分布图。读图完成7~8题。

7.根据天气系统的发展过程,四幅图的时间先后排序为( )

A.③④②① B.③②④①

C.①④②③ D.②①④③

8.图示时期,甲地风向的变化是( )

A.偏西风转偏南风 B.西南风转偏北风

C.西北风转西南风 D.风向变化不大

右图为我国某地某水库多年平均月入库水量水位变化图。读图完成9~10题。

9.下列关于该水库的说法,正确的是( )

A.所在区域降水季节变化较小

B.水位随着入库水量的增大而升高

C.3~5月入库水量小于出库水量

D.6~8月入库水量在持续增大

10.5月水库出现最低水位的原因最可能是( )

A.该月流域内降水量小

B.为防洪腾出库容

C.工业用水量增大

D.居民生产生活用水量大

读某地地层剖面示意图,回答11~12题。

11.据图分析该地区地壳演化过程,由早到晚,叙述正确的是( )

A.沉积—褶皱—断层—岩浆侵入

B.褶皱—断层—岩浆侵入

C.断层—岩浆侵入—沉积

D.沉积—褶皱—断层—岩浆侵入—沉积

12.图示地区,易发生岩体滑动的地区是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

下图为自然带与水热条件关系图,图中①-⑧ ( http: / / www.21cnjy.com )分别表示不同的自然带。R为年辐射差额(即热量收入);R/Lr为干燥指数(指数越大表示越干燥)。读图回答13~14题。

13.图中⑤自然带对应的气候特征最可能是( )

A.终年温和湿润 B.终年高温多雨

C.终年炎热干燥 D.全年高温,干湿分明

14.关于图中自然带的描述,正确的是( )

A.①→②→③→④自然带的更替体现了山地的垂直地域分异

B.①→②→③→④自然带的更替主要体现了水分条件的差异

C.③→⑥→⑦→⑧自然带的更替主要体现了水分条件的分异

D.③→⑥→⑦→⑧自然带的更替主要体现了热量条件的差异

右图为“1990年—2008年上海不同区域常住人口年均增量(单位:万人/年)图”。读图完成15~16题。

15.关于图中不同区域常住人口年均增量的说法,不正确的是( )

A.1990年至2005年中心城核心区人口减少

B.1990年至2005年近郊和远郊人口增加

C.2005年至2008年中心城核心区人口增加

D.2000年至2005年中心城边缘区人口增加

16.图中不同区域常住人口年均增量变化的原因是( )

A.远郊人口出生率不断提高

B.近郊基础设施不断改善

C.中心城边缘区知名度不断上升

D.中心城核心区交通便捷

香港于2013年3月1日施行的“奶粉限购新 ( http: / / www.21cnjy.com )例”,使国内奶业标准低再次成为两会的热议话题。读我国某年良种奶牛的主要分布表(单位:万头),完成17~18题。

我国某年良种奶牛的主要分布表(单位:万头)

内蒙古 71.9 青海 11.5

新疆 118.9 云南 10.4

黑龙江 69.8 北京 9.5

河北 61.2 上海 5.8

山东 21.1 天津 4.6

陕西 15.7 山西 12.7

17.影响我国良种奶牛分布的主要因素是( )

A.交通和市场 B.饲料和劳动力

C.饲料和市场 D.劳动力和技术

18.对于我国奶业标准低的原因或影响,叙述正确的是( )

A.有利于刺激我国乳畜业的健康发展 B.奶业发展技术水平较低

C.运输效率低导致牛奶变质 D.市场需求量大,标准高不能满足需求

目前,中国北斗卫星导航产业基地已经在南京高 ( http: / / www.21cnjy.com )新区开建,重点引入芯片研制、功能模块、元器件制造等产业链的上下游企业,南京将成为中国最大的“北斗”产业应用发展基地。据此回答19~20题。

19.南京“北斗”产业应用发展基地( )

A.属于自发形成的工业地域 B.企业间通过共用基础设施建立联系

C.对原料能源的依赖程度高 D.内部从业人员的知识和技能水平高

20.该产业基地的建立对南京市发展的明显影响是( )

A.城市化水平提高 B.城市污染加剧

C.产业结构升级 D.高等院校集中

读万达高速公路穿过川东山区的景观图,回答21~22题。

21.该路穿越山区时不呈“之”字形,而是逢山开隧,遇沟建桥,尽量取最短距离。其原因主要是( )

①节省运营时间,提高运输效率②减少所经聚落,减少拆迁量 ③缩短公路里程 ④减轻生态破坏

①③ B.②③ C.③④ D.②④

22.影响万达高速公路施工的最大障碍是( )

A.资金 B.地形

C.技术 D.移民

2013年4月开始启动的“渤海粮仓”工程,计划通过对环渤海地区的中低产田和盐碱荒地改造,推动区域规模化粮食增产和现代农业发展。其中.渤海粮仓工程大数据平台可以对所有的采集站点的气象、苗情、土壤及地下水等数据进行收集、处理和分析,及时、全面地指导农业生严。据此完成23~24题。

23.渤海粮仓工程大数据平台主要使用的技术是( )

A.RS B.GPS C.GIS D.数字地球

24.使环渤海地区中低产田和盐碱地粮食增产的最主要原因是( )

A.全球气候变暖 B.农业技术的提升 C.交通运输的改善 D.大气质量的改善

城市化过程可以分为 ( http: / / www.21cnjy.com )景观城市化(即人们所观察到的城市景观,如道路、建筑物、绿地等)与人文城市化(即人的变化,如人口素质提高、生活方式改变等)。下图所示为某城市局部区域的景观与人文发展指数分布(指数越大表示发展水平越高)。读图完成25~26题。

25.该市甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域 C.丙区域 D.丁区域

26.下列有关乙区域的说法,正确的是( )

A.目前景观发育程度较高,城市规划合理 B.今后需加强道路和城市公共设施的建设

C.进行合理规划,加强人文城市化的建设 D.努力提高人口素质,倡导生活方式的转变

湖水中盐分含量的变化可以反映湖泊水位以及气候的变化,下图示意青海湖距今1.2万年以来盐分含量的变化情况。读图回答27~28题。

27.青海湖近1.2万年以来,最低水位出现的时间距今约( )

A.3 900年 B.6 500年

C.8 100年 D.1万年

28.与其他阶段相比,湖水盐分含量最小时期的气候特征可能是( )

A.冷干 B.温干

C.热干 D.温湿

右图是某国沿海地区的一水利工程示意图。该工程自1960年开始,历时13年建成。读图,回答29~30题。

29.修建该工程的主要目的是( )

A.解决南部城市和农业用水问题

B.加强南北地区的交通联系

C.缓解北部农业用水紧张的压力

D.开发南部地区的旅游资源

30.该地区水资源的数量南北差异较大,主要原因是( )

A.南部地区植被破坏严重

B.北部地区位于雨影区

C.南部地区水系发达

D.南北部大气环流形势不同

卷Ⅱ

综合题,共计55分。(31~32题为必答题,33~35题为选修部分,请考生在第33、34、35

三道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。)

31.阅读材料回答问题。(21分)

西辽河流域面积约13×104 km2, ( http: / / www.21cnjy.com )平均年降水量为375 mm。随着人口的增长和农牧业的发展,其环境问题日益严重。阅读下列材料,结合所学知识,完成下列问题。

材料一 西辽河流域在全国的位置及其水系示意图。

材料二 1995~2005年西辽河流域各土地利用类型数量的变化图。

(1)西辽河属于________(内、外)流河。西辽河流域地理环境的过渡性决定了其生态环境脆弱性,试说明西辽河流域地理环境的过渡性。(7分)

(2)请描述1995~2005年,西辽河流域土地利用类型的变化情况,并分析造成这种转变的主要原因。(8分)

分析西辽河流域农业生产过程中可能引发的环境问题。(6分)

32.阅读图文材料,回答问题。(24分)

材料一 摩洛哥是非洲经济落后,发展缓慢的国家。下图是摩洛哥位置地形城市分布图。

材料二 摩洛哥人身材一般都很高大 ( http: / / www.21cnjy.com ),男子经常穿一种袍服,头上包着一条厚厚的头巾。袍服很宽大,既可当作大衣、外套,又可当毯子和睡衣。头巾天气炎热时可防暴晒,天气寒凉时可以御寒,起风时又可防止风沙的吹袭。女子一般穿直垂脚踝的白色裙袍,整个身体,连同脸部被层层包起,只露两只眼睛。

(1)据图描述摩洛哥主要地形及分布特点(6分)

(2)据图归纳摩洛哥城市集中分布特点并解释其自然原因。(6分)

(3)据材料一,分析丹吉尔免税工业园区布局的有利社会经济区位条件。(8分)

(4)根据材料二,从摩洛哥的民俗服装,说出当地显著气候特点。(4分)

33.(10分)【自然灾害】

材料一 干旱灾害是我国最主要的自然灾害之一。据统计,自然灾害中有80%为气象灾害,而干旱灾害又占气象灾害的一半左右。

材料二 我国干旱灾害频次分布图

说明图中A、B两地干旱的主要发生时间。(4分)

(2)图中C地干旱灾害较为严重,简析该地干旱形成的自然原因。(6分)

34. (10分)【旅游地理】

材料一:齐云山的风光绮丽动人,境内峰峦四起,峭壁耸立,飞云、流泉、云海、佛光四时变幻,绮丽多姿。山中奇峰、怪石广布,岩岩皆景,洞、涧、池、泉遍布其间,全山地质构成为沉积砂岩,赤如朱砂,灿若红霞,为典型的丹霞地貌。山奇、岩怪、水秀、洞幽。齐云山与黄山、九华山并称为皖南三大名山,现在是国家级风景名胜区。

材料二:下图为皖南部分旅游景区示意图。

(1)齐云山形成过程中经历的主要地质作用有哪些?

(2)与黄山、九华山相比,齐云山的游客相对稀少,旅游市场较冷清的主要原因是什么?

35.(10分)【环境保护】

锯泥是石材加工过程中产生的石粉与水的混合物,我国北方某石材生产基地每年产生大量的锯泥,其堆放占用了大片土地,石粉质地细,难处置,大风时易满地飞扬,雨天则随雨水流入河道。近年来,某企业在该基地利用锯泥生产加气砖,加气砖质量轻,保温效果好,是一种新型建筑材料,图14为锯泥产生过程及利用示意图。

( http: / / www.21cnjy.com )

从资源、环境的角度分析该企业利用锯泥生产加气砖的积极意义。(10分)

高三地理答案

一、单项选择题(每题1.5分,共计45分)

1~5 CDACB 6~10 ( http: / / www.21cnjy.com )CCDCB 11~15 DADCD 16~20 BCBDC 21~25 ABCBA 26~30 BCDAD

二、综合题(必答题45分,选修10分,共计55分)

31、(21分)

(1)外 半湿润区与半干旱区过渡地带;温带森林带与温带草原带的过渡地带;季风气候与大陆性气候的过渡地带。(7分)

(2)耕地、林地、建设用地增多;草地、未利用土地、水域减少。 人口增长,粮食需求增加,把大量草地和未利用土地开垦为耕地。(8分)

(3)过度砍伐,造成森林破坏,水土流失;过度放牧,破坏草原;过度开垦,土地沙化;不合理排灌,造成土地次生盐碱化;(6分)

32、(24分)

(1)以山地和高原为主(2分);山地主要分布在北部、中部为(2分);高原分布在东部、南部(2分)

(2)特点:主要(集中)分布在北部、西部(西北部)沿海地区(2分)

原因:北部、西部为地中海气候,气候温和宜人(2分);地形绝大多数在200米以下,地形平

坦(2分)。

(3)位于直布罗陀海峡附近,海运便利;劳动力廉价,地价低廉,生产成本低;距离欧洲近,毗

邻市场;政策支持。(每点2分,共8分)

光照强(2分);温差大(2分);风沙大(2分)。

33、【自然灾害】(1)A地:春季(3~6月) B地:夏季(7月~8月)(每点2分)

(2)全球气候变暖导致极端气候事件多发;西南 ( http: / / www.21cnjy.com )地区季风区,冬春季为旱季,降雨少;夏季气温高,蒸发旺盛;地表起伏大,多溶洞和暗河,地表水缺乏(留存时间短、储藏条件差)(每点2分,答对任三点即可得6分)

34、【旅游地理】(1)堆积和固结成岩作用形成沉积岩层;内力作用使地表隆起,风化和流水侵蚀作用使该地形成奇峰和怪石。(4分)

(2)齐云山距离黄山、九华 ( http: / / www.21cnjy.com )山近,其旅游资源的景观特点雷同于黄山、九华山,游览价值稍逊于黄山、九华山;交通通达度不如黄山、九华山;基础设施不完善,地区接待能力不强。(6分)

35、【环境保护】

实现废弃物回收利用(提高资源利用率);减少占用土地,节约土地资源;加气砖保温效果好,节省能源;减轻空气污染;减轻水污染。(每点2分)

同课章节目录