青岛版(2024)小学科学一年级上册 1.1《吹泡泡》教学设计及反思

文档属性

| 名称 | 青岛版(2024)小学科学一年级上册 1.1《吹泡泡》教学设计及反思 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 17.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(六三制2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-07 06:05:40 | ||

图片预览

文档简介

青岛版(2024)小学科学一年级上册《吹泡泡》教学设计及反思

一、教材分析

《吹泡泡》是青岛版(2024)小学科学一年级上册第一单元《走进科学课》中的一课。本单元是科学课的起始单元,主要目的是引导学生初步感受科学的魅力,激发学生对科学的兴趣,培养学生的科学思维和探究能力。

《吹泡泡》这篇课文以学生喜爱的游戏活动 “吹泡泡” 为主题,通过让学生亲自参与吹泡泡的过程,观察泡泡的形状、大小、颜色等特征,引导学生思考泡泡为什么是圆的、怎样才能吹出大泡泡等问题,从而激发学生的好奇心和求知欲。教材内容贴近学生生活实际,趣味性强,符合一年级学生的认知特点和心理需求。

二、核心素养目标

(一)科学观念

观察泡泡的形态、颜色等特征,认识到泡泡是一种常见的物体形态。

了解泡泡的形成与空气、液体等因素有关,初步形成对物质世界的科学认知。

(二)科学思维

通过观察泡泡的现象,培养学生的观察力和想象力,能够对泡泡的特征进行描述和比较。

在探究泡泡形成的原因和影响因素过程中,引导学生学会提出问题、作出假设、寻找证据并得出结论,发展学生的逻辑思维能力。

(三)探究实践

经历吹泡泡的实践活动,掌握吹泡泡的基本方法和技巧,提高学生的动手操作能力。

能够在教师的指导下,设计简单的实验来探究泡泡的相关问题,如不同形状的吹泡泡工具是否会影响泡泡的形状等,培养学生的实验设计能力和实践探究能力。

(四)态度责任

对吹泡泡这一活动充满兴趣,积极参与课堂探究,培养学生对科学学习的热情和积极性。

在小组合作探究过程中,学会与他人合作交流,尊重他人的意见和想法,培养学生的团队合作精神和合作意识。

三、教学重难点

(一)教学重点

引导学生观察泡泡的特征,如形状、大小、颜色等。

让学生了解泡泡形成的原因和影响因素。

(二)教学难点

培养学生提出问题、作出假设和设计实验的能力。

通过探究活动,让学生理解空气在泡泡形成过程中的作用。

四、学情分析

一年级学生刚刚步入小学阶段,对周围的世界充满了好奇心和求知欲。他们在日常生活中经常接触到泡泡,对吹泡泡这一活动非常感兴趣,但对于泡泡的形成原理和相关科学知识了解甚少。这个年龄段的学生以形象思维为主,注意力集中时间较短,好动、好玩,但他们也具有较强的模仿能力和动手操作能力。在教学过程中,要充分利用学生的这些特点,通过有趣的实验和活动,激发学生的学习兴趣,引导他们积极主动地参与到科学探究中来。

五、教学建议

基于一年级学生的认知特点和学习能力,教学过程应注重趣味性和直观性。采用多样化的教学方法,如实验演示、视频播放、小组合作等,激发学生的学习兴趣,提高课堂教学效果。

在教学中要关注学生的学习过程,鼓励学生积极参与课堂讨论和实验探究。对于学生提出的问题和想法,要给予充分的肯定和鼓励,培养学生的自信心和创新思维。

加强小组合作学习的指导,引导学生学会分工协作,共同完成探究任务。在小组合作过程中,培养学生的团队合作精神和交流沟通能力。

六、教学准备

教师准备:不同形状的吹泡泡工具(如圆形、三角形、正方形等)、泡泡水、自制的泡泡形成原理演示教具(如一端封闭的玻璃管、肥皂水等)、相关的教学课件、实验记录单、小奖品。

学生准备:自己收集的各种吹泡泡工具(如有条件)。

七、教学过程

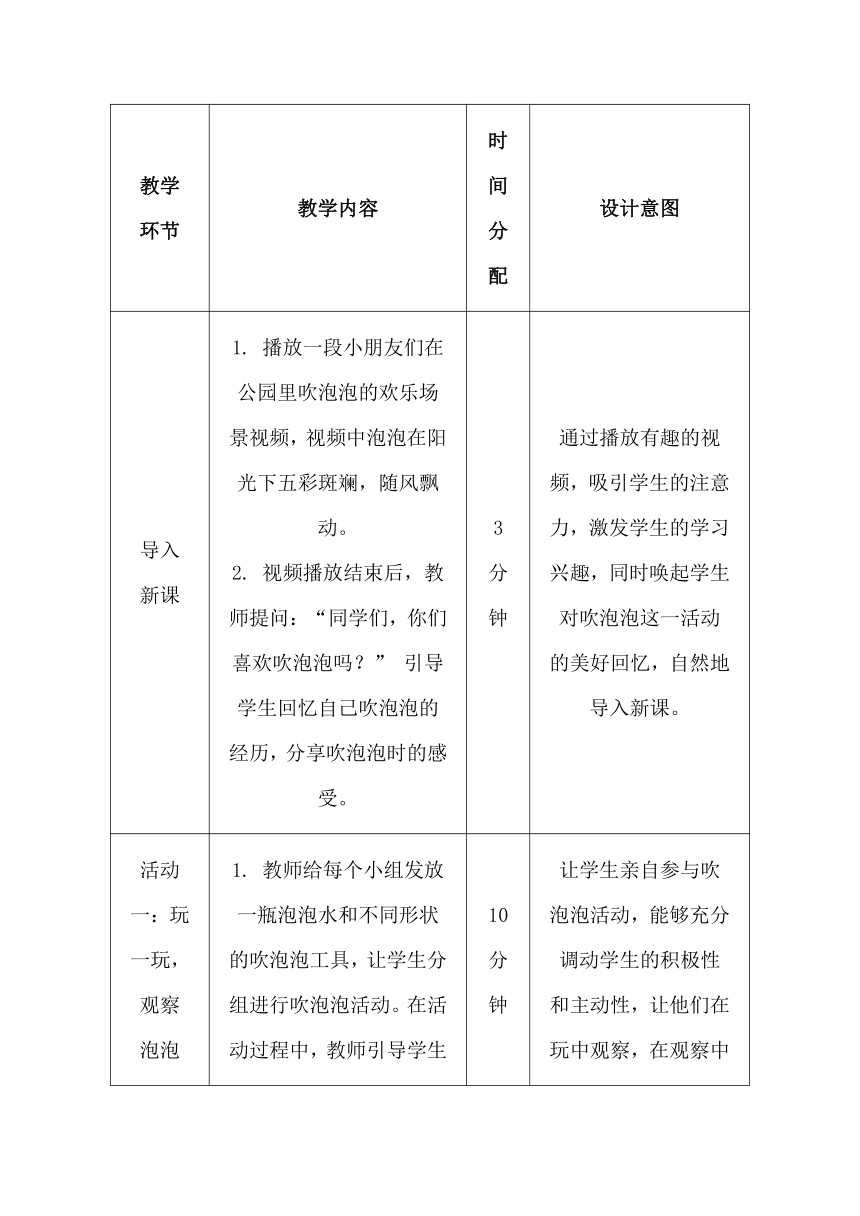

教学环节 教学内容 时间分配 设计意图

导入新课 1. 播放一段小朋友们在公园里吹泡泡的欢乐场景视频,视频中泡泡在阳光下五彩斑斓,随风飘动。

2. 视频播放结束后,教师提问:“同学们,你们喜欢吹泡泡吗?” 引导学生回忆自己吹泡泡的经历,分享吹泡泡时的感受。 3 分钟 通过播放有趣的视频,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,同时唤起学生对吹泡泡这一活动的美好回忆,自然地导入新课。

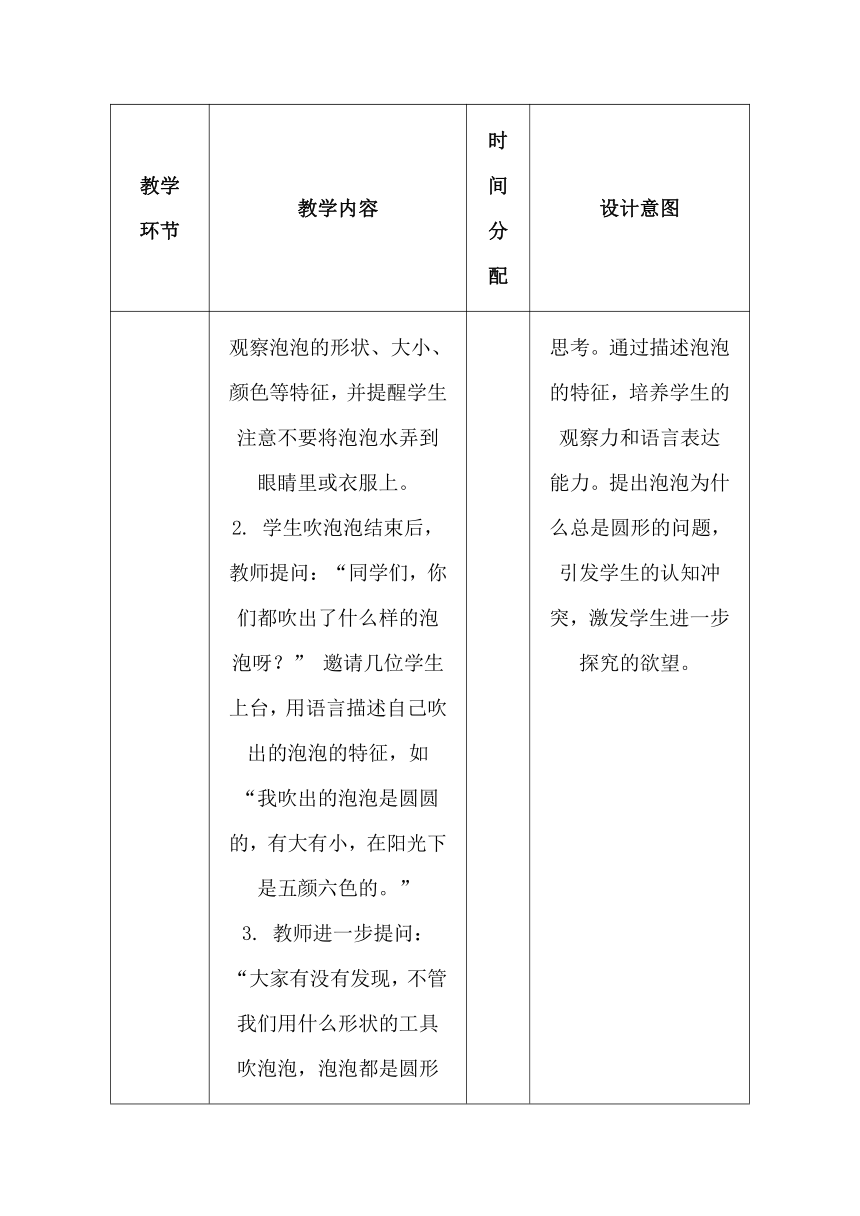

活动一:玩一玩,观察泡泡 1. 教师给每个小组发放一瓶泡泡水和不同形状的吹泡泡工具,让学生分组进行吹泡泡活动。在活动过程中,教师引导学生观察泡泡的形状、大小、颜色等特征,并提醒学生注意不要将泡泡水弄到眼睛里或衣服上。

2. 学生吹泡泡结束后,教师提问:“同学们,你们都吹出了什么样的泡泡呀?” 邀请几位学生上台,用语言描述自己吹出的泡泡的特征,如 “我吹出的泡泡是圆圆的,有大有小,在阳光下是五颜六色的。”

3. 教师进一步提问:“大家有没有发现,不管我们用什么形状的工具吹泡泡,泡泡都是圆形的,这是为什么呢?” 引导学生思考泡泡形状的奥秘,激发学生的好奇心。 10 分钟 让学生亲自参与吹泡泡活动,能够充分调动学生的积极性和主动性,让他们在玩中观察,在观察中思考。通过描述泡泡的特征,培养学生的观察力和语言表达能力。提出泡泡为什么总是圆形的问题,引发学生的认知冲突,激发学生进一步探究的欲望。

活动二:猜一猜,泡泡形成的原因 1. 教师展示一个没有吹泡泡的工具和一瓶泡泡水,然后将工具放入泡泡水中蘸一下,拿出来后轻轻一吹,就吹出了许多泡泡。

2. 教师引导学生观察这一过程,并提问:“同学们,你们想一想,泡泡是怎么形成的呢?” 鼓励学生大胆猜测泡泡形成的原因。

3. 学生可能会给出各种各样的答案,如 “是因为泡泡水”“是因为吹泡泡的工具”“是因为我们用力吹” 等。教师对学生的猜测给予肯定和鼓励,并将学生的猜测记录在黑板上。 5 分钟 通过教师的演示实验,让学生直观地观察到泡泡的形成过程,为学生猜测泡泡形成的原因提供依据。鼓励学生大胆猜测,培养学生的想象力和思维能力,同时也让学生感受到科学探究的乐趣。

活动三:做一做,探究泡泡形成的条件 1. 教师引导学生对黑板上记录的猜测进行分析和讨论,确定本节课要探究的问题:泡泡的形成与哪些因素有关?

2. 教师将学生分成若干小组,每组发放实验记录单、不同形状的吹泡泡工具、泡泡水、吸管、大小不同的杯子等实验材料,让学生根据自己的兴趣和想法,选择其中一个或几个因素进行探究实验。例如:

- 探究吹泡泡工具的形状是否会影响泡泡的形状。

- 探究用力大小对泡泡大小的影响。

- 探究泡泡水的浓度对泡泡形成的影响。

3. 在学生进行实验探究之前,教师引导学生思考如何进行实验,需要注意哪些问题,并对实验方法和步骤进行适当的指导。例如:在探究泡泡水的浓度对泡泡形成的影响时,要保持其他条件不变(如吹泡泡的工具、用力大小等),只改变泡泡水的浓度(可以通过向泡泡水中添加不同量的水来实现),观察泡泡的形成情况。

4. 学生分组进行实验探究,教师巡视各小组,观察学生的实验操作情况,及时给予指导和帮助。鼓励学生在实验过程中仔细观察、认真记录实验现象和数据。 15 分钟 通过小组合作探究实验,让学生亲身体验科学探究的过程,培养学生的实验设计能力、动手操作能力和团队合作精神。让学生自主选择探究问题,能够满足学生的个性化需求,激发学生的探究兴趣。在实验探究过程中,引导学生学会控制变量,培养学生严谨的科学态度。

活动四:说一说,交流实验结果 1. 实验探究结束后,教师组织各小组进行交流汇报。每个小组派一名代表上台,向全班同学展示自己小组的实验记录单,并分享实验过程和实验结果。

2. 在小组汇报过程中,其他小组的同学可以提出问题或发表自己的意见和建议。教师引导学生对各小组的实验结果进行分析和比较,总结出泡泡形成的条件和影响因素。例如:

- 泡泡的形成与泡泡水、吹泡泡的工具以及空气的流动等因素有关。

- 不同形状的吹泡泡工具吹出的泡泡都是圆形的。

- 用力越大,吹出的泡泡越大;泡泡水的浓度适中时,更容易吹出泡泡。

3. 教师对学生的探究成果给予充分肯定和表扬,鼓励学生在今后的学习和生活中要多观察、多思考、多探究,用科学的方法解决问题。 10 分钟 通过小组交流汇报,让每个学生都有机会展示自己的探究成果,分享自己的学习体验,培养学生的表达能力和交流能力。同时,通过对各小组实验结果的分析和比较,能够帮助学生更好地理解泡泡形成的条件和影响因素,培养学生的归纳总结能力和科学思维能力。

拓展延伸 1. 教师提问:“同学们,你们知道在生活中还有哪些地方用到了泡泡的原理吗?” 引导学生思考泡泡原理在生活中的应用,如肥皂泡、洗洁精泡沫、灭火器中的泡沫等。

2. 鼓励学生课后自己尝试制作泡泡水,并与家长一起玩吹泡泡的游戏,观察泡泡在不同环境下的变化。 3 分钟 通过拓展延伸,让学生将课堂上学到的知识与生活实际联系起来,了解科学知识在生活中的广泛应用,培养学生学以致用的能力。同时,通过课后实践活动,进一步加深学生对泡泡的认识和理解,增强学生对科学学习的兴趣。

八、板书设计

《吹泡泡》

泡泡的特征:圆形、有大有小、五颜六色

泡泡形成的原因:与泡泡水、空气、吹泡泡的工具等因素有关

实验探究:

不同形状工具吹出的泡泡形状

用力大小对泡泡大小的影响

泡泡水浓度对泡泡形成的影响

九、教学反思

《吹泡泡》是一节以游戏活动为载体,引导学生探究科学知识的课。通过本节课的教学,学生在轻松愉快的氛围中观察了泡泡的特征,探究了泡泡形成的原因和条件,培养了学生的观察力、想象力、思维能力和实践能力,同时也激发了学生对科学学习的兴趣。

在教学过程中,我注重以学生为主体,让学生在玩中学、学中玩。通过播放视频、组织学生进行吹泡泡活动、小组合作探究实验等多种教学方法,充分调动了学生的学习积极性和主动性。在活动中,学生们认真观察、积极思考、大胆发言,表现出了浓厚的学习兴趣和强烈的探究欲望。

然而,在教学过程中也存在一些不足之处。例如,在小组合作探究实验环节,由于一年级学生的年龄较小,实验操作能力和团队协作能力相对较弱,部分小组在实验过程中出现了一些混乱的情况,需要教师花费较多的时间进行指导和组织。此外,在时间把控上还不够精准,导致拓展延伸环节的时间略显紧张,没有给学生足够的时间进行思考和交流。

针对以上问题,在今后的教学中,我将进一步加强对学生实验操作能力和团队协作能力的培养。在实验前,更加详细地讲解实验方法和注意事项,让学生明确实验目的和要求;在实验过程中,加强巡视和指导,及时发现问题并给予解决。同时,我也会更加注重教学时间的合理安排,提高课堂教学效率,确保每个教学环节都能够顺利进行。

总之,通过本节课的教学,我深刻体会到了科学教学的趣味性和挑战性。在今后的教学中,我将继续努力,不断探索和创新教学方法,为学生提供更加优质的科学教育,让学生在科学的世界中快乐成长。

一、教材分析

《吹泡泡》是青岛版(2024)小学科学一年级上册第一单元《走进科学课》中的一课。本单元是科学课的起始单元,主要目的是引导学生初步感受科学的魅力,激发学生对科学的兴趣,培养学生的科学思维和探究能力。

《吹泡泡》这篇课文以学生喜爱的游戏活动 “吹泡泡” 为主题,通过让学生亲自参与吹泡泡的过程,观察泡泡的形状、大小、颜色等特征,引导学生思考泡泡为什么是圆的、怎样才能吹出大泡泡等问题,从而激发学生的好奇心和求知欲。教材内容贴近学生生活实际,趣味性强,符合一年级学生的认知特点和心理需求。

二、核心素养目标

(一)科学观念

观察泡泡的形态、颜色等特征,认识到泡泡是一种常见的物体形态。

了解泡泡的形成与空气、液体等因素有关,初步形成对物质世界的科学认知。

(二)科学思维

通过观察泡泡的现象,培养学生的观察力和想象力,能够对泡泡的特征进行描述和比较。

在探究泡泡形成的原因和影响因素过程中,引导学生学会提出问题、作出假设、寻找证据并得出结论,发展学生的逻辑思维能力。

(三)探究实践

经历吹泡泡的实践活动,掌握吹泡泡的基本方法和技巧,提高学生的动手操作能力。

能够在教师的指导下,设计简单的实验来探究泡泡的相关问题,如不同形状的吹泡泡工具是否会影响泡泡的形状等,培养学生的实验设计能力和实践探究能力。

(四)态度责任

对吹泡泡这一活动充满兴趣,积极参与课堂探究,培养学生对科学学习的热情和积极性。

在小组合作探究过程中,学会与他人合作交流,尊重他人的意见和想法,培养学生的团队合作精神和合作意识。

三、教学重难点

(一)教学重点

引导学生观察泡泡的特征,如形状、大小、颜色等。

让学生了解泡泡形成的原因和影响因素。

(二)教学难点

培养学生提出问题、作出假设和设计实验的能力。

通过探究活动,让学生理解空气在泡泡形成过程中的作用。

四、学情分析

一年级学生刚刚步入小学阶段,对周围的世界充满了好奇心和求知欲。他们在日常生活中经常接触到泡泡,对吹泡泡这一活动非常感兴趣,但对于泡泡的形成原理和相关科学知识了解甚少。这个年龄段的学生以形象思维为主,注意力集中时间较短,好动、好玩,但他们也具有较强的模仿能力和动手操作能力。在教学过程中,要充分利用学生的这些特点,通过有趣的实验和活动,激发学生的学习兴趣,引导他们积极主动地参与到科学探究中来。

五、教学建议

基于一年级学生的认知特点和学习能力,教学过程应注重趣味性和直观性。采用多样化的教学方法,如实验演示、视频播放、小组合作等,激发学生的学习兴趣,提高课堂教学效果。

在教学中要关注学生的学习过程,鼓励学生积极参与课堂讨论和实验探究。对于学生提出的问题和想法,要给予充分的肯定和鼓励,培养学生的自信心和创新思维。

加强小组合作学习的指导,引导学生学会分工协作,共同完成探究任务。在小组合作过程中,培养学生的团队合作精神和交流沟通能力。

六、教学准备

教师准备:不同形状的吹泡泡工具(如圆形、三角形、正方形等)、泡泡水、自制的泡泡形成原理演示教具(如一端封闭的玻璃管、肥皂水等)、相关的教学课件、实验记录单、小奖品。

学生准备:自己收集的各种吹泡泡工具(如有条件)。

七、教学过程

教学环节 教学内容 时间分配 设计意图

导入新课 1. 播放一段小朋友们在公园里吹泡泡的欢乐场景视频,视频中泡泡在阳光下五彩斑斓,随风飘动。

2. 视频播放结束后,教师提问:“同学们,你们喜欢吹泡泡吗?” 引导学生回忆自己吹泡泡的经历,分享吹泡泡时的感受。 3 分钟 通过播放有趣的视频,吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,同时唤起学生对吹泡泡这一活动的美好回忆,自然地导入新课。

活动一:玩一玩,观察泡泡 1. 教师给每个小组发放一瓶泡泡水和不同形状的吹泡泡工具,让学生分组进行吹泡泡活动。在活动过程中,教师引导学生观察泡泡的形状、大小、颜色等特征,并提醒学生注意不要将泡泡水弄到眼睛里或衣服上。

2. 学生吹泡泡结束后,教师提问:“同学们,你们都吹出了什么样的泡泡呀?” 邀请几位学生上台,用语言描述自己吹出的泡泡的特征,如 “我吹出的泡泡是圆圆的,有大有小,在阳光下是五颜六色的。”

3. 教师进一步提问:“大家有没有发现,不管我们用什么形状的工具吹泡泡,泡泡都是圆形的,这是为什么呢?” 引导学生思考泡泡形状的奥秘,激发学生的好奇心。 10 分钟 让学生亲自参与吹泡泡活动,能够充分调动学生的积极性和主动性,让他们在玩中观察,在观察中思考。通过描述泡泡的特征,培养学生的观察力和语言表达能力。提出泡泡为什么总是圆形的问题,引发学生的认知冲突,激发学生进一步探究的欲望。

活动二:猜一猜,泡泡形成的原因 1. 教师展示一个没有吹泡泡的工具和一瓶泡泡水,然后将工具放入泡泡水中蘸一下,拿出来后轻轻一吹,就吹出了许多泡泡。

2. 教师引导学生观察这一过程,并提问:“同学们,你们想一想,泡泡是怎么形成的呢?” 鼓励学生大胆猜测泡泡形成的原因。

3. 学生可能会给出各种各样的答案,如 “是因为泡泡水”“是因为吹泡泡的工具”“是因为我们用力吹” 等。教师对学生的猜测给予肯定和鼓励,并将学生的猜测记录在黑板上。 5 分钟 通过教师的演示实验,让学生直观地观察到泡泡的形成过程,为学生猜测泡泡形成的原因提供依据。鼓励学生大胆猜测,培养学生的想象力和思维能力,同时也让学生感受到科学探究的乐趣。

活动三:做一做,探究泡泡形成的条件 1. 教师引导学生对黑板上记录的猜测进行分析和讨论,确定本节课要探究的问题:泡泡的形成与哪些因素有关?

2. 教师将学生分成若干小组,每组发放实验记录单、不同形状的吹泡泡工具、泡泡水、吸管、大小不同的杯子等实验材料,让学生根据自己的兴趣和想法,选择其中一个或几个因素进行探究实验。例如:

- 探究吹泡泡工具的形状是否会影响泡泡的形状。

- 探究用力大小对泡泡大小的影响。

- 探究泡泡水的浓度对泡泡形成的影响。

3. 在学生进行实验探究之前,教师引导学生思考如何进行实验,需要注意哪些问题,并对实验方法和步骤进行适当的指导。例如:在探究泡泡水的浓度对泡泡形成的影响时,要保持其他条件不变(如吹泡泡的工具、用力大小等),只改变泡泡水的浓度(可以通过向泡泡水中添加不同量的水来实现),观察泡泡的形成情况。

4. 学生分组进行实验探究,教师巡视各小组,观察学生的实验操作情况,及时给予指导和帮助。鼓励学生在实验过程中仔细观察、认真记录实验现象和数据。 15 分钟 通过小组合作探究实验,让学生亲身体验科学探究的过程,培养学生的实验设计能力、动手操作能力和团队合作精神。让学生自主选择探究问题,能够满足学生的个性化需求,激发学生的探究兴趣。在实验探究过程中,引导学生学会控制变量,培养学生严谨的科学态度。

活动四:说一说,交流实验结果 1. 实验探究结束后,教师组织各小组进行交流汇报。每个小组派一名代表上台,向全班同学展示自己小组的实验记录单,并分享实验过程和实验结果。

2. 在小组汇报过程中,其他小组的同学可以提出问题或发表自己的意见和建议。教师引导学生对各小组的实验结果进行分析和比较,总结出泡泡形成的条件和影响因素。例如:

- 泡泡的形成与泡泡水、吹泡泡的工具以及空气的流动等因素有关。

- 不同形状的吹泡泡工具吹出的泡泡都是圆形的。

- 用力越大,吹出的泡泡越大;泡泡水的浓度适中时,更容易吹出泡泡。

3. 教师对学生的探究成果给予充分肯定和表扬,鼓励学生在今后的学习和生活中要多观察、多思考、多探究,用科学的方法解决问题。 10 分钟 通过小组交流汇报,让每个学生都有机会展示自己的探究成果,分享自己的学习体验,培养学生的表达能力和交流能力。同时,通过对各小组实验结果的分析和比较,能够帮助学生更好地理解泡泡形成的条件和影响因素,培养学生的归纳总结能力和科学思维能力。

拓展延伸 1. 教师提问:“同学们,你们知道在生活中还有哪些地方用到了泡泡的原理吗?” 引导学生思考泡泡原理在生活中的应用,如肥皂泡、洗洁精泡沫、灭火器中的泡沫等。

2. 鼓励学生课后自己尝试制作泡泡水,并与家长一起玩吹泡泡的游戏,观察泡泡在不同环境下的变化。 3 分钟 通过拓展延伸,让学生将课堂上学到的知识与生活实际联系起来,了解科学知识在生活中的广泛应用,培养学生学以致用的能力。同时,通过课后实践活动,进一步加深学生对泡泡的认识和理解,增强学生对科学学习的兴趣。

八、板书设计

《吹泡泡》

泡泡的特征:圆形、有大有小、五颜六色

泡泡形成的原因:与泡泡水、空气、吹泡泡的工具等因素有关

实验探究:

不同形状工具吹出的泡泡形状

用力大小对泡泡大小的影响

泡泡水浓度对泡泡形成的影响

九、教学反思

《吹泡泡》是一节以游戏活动为载体,引导学生探究科学知识的课。通过本节课的教学,学生在轻松愉快的氛围中观察了泡泡的特征,探究了泡泡形成的原因和条件,培养了学生的观察力、想象力、思维能力和实践能力,同时也激发了学生对科学学习的兴趣。

在教学过程中,我注重以学生为主体,让学生在玩中学、学中玩。通过播放视频、组织学生进行吹泡泡活动、小组合作探究实验等多种教学方法,充分调动了学生的学习积极性和主动性。在活动中,学生们认真观察、积极思考、大胆发言,表现出了浓厚的学习兴趣和强烈的探究欲望。

然而,在教学过程中也存在一些不足之处。例如,在小组合作探究实验环节,由于一年级学生的年龄较小,实验操作能力和团队协作能力相对较弱,部分小组在实验过程中出现了一些混乱的情况,需要教师花费较多的时间进行指导和组织。此外,在时间把控上还不够精准,导致拓展延伸环节的时间略显紧张,没有给学生足够的时间进行思考和交流。

针对以上问题,在今后的教学中,我将进一步加强对学生实验操作能力和团队协作能力的培养。在实验前,更加详细地讲解实验方法和注意事项,让学生明确实验目的和要求;在实验过程中,加强巡视和指导,及时发现问题并给予解决。同时,我也会更加注重教学时间的合理安排,提高课堂教学效率,确保每个教学环节都能够顺利进行。

总之,通过本节课的教学,我深刻体会到了科学教学的趣味性和挑战性。在今后的教学中,我将继续努力,不断探索和创新教学方法,为学生提供更加优质的科学教育,让学生在科学的世界中快乐成长。