教科版科学六年级上册第四单元《4-3 电与磁》教学设计(公开课教案及导学案)(表格式)

文档属性

| 名称 | 教科版科学六年级上册第四单元《4-3 电与磁》教学设计(公开课教案及导学案)(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-07 22:06:30 | ||

图片预览

文档简介

教科版科学六年级上册第四单元《4-3 电与磁》教学设计

课题 电和磁(1课时) 课型 新授课

【教材分析】本课是六年级上册《能量》单元的第3课。教科书以电磁学开创性事件——丹麦科学家奥斯特发现电生磁的现象引入研究的主题,让学生参与“重演”发现电磁现象的过程。本课内容主要由三部分组成:第一部分聚焦,讲述了奥斯特发现电生磁的现象这一科学史上的重要事件,激发学生的探究欲望。第二部分探索,主要有两个活动。一教师指导学生做科学家奥斯特的实验,经历发现现象,分析、解释的过程。二是制作通电线圈使指南针偏转的实验,用线圈代替直导线做电生磁实验,为为后续电磁铁学习打下基础。第三部分研讨,引导学生分析实验中的现象,从多个角度分析、思考指南针偏转的原因,运用推理做出解释。

【学情分析】经过前两节课的学习,学生对身边常见的-些能量有了一定的认识,而其中电能和磁能与生活密切相关,电和磁两者建立的联系开创了一个新的时代。开本单元学习前,学生学习了《磁铁》和《电》,对二者有了知识的积累,但是时间已经久远,教师需要花一些时间调动学生的记忆,对磁铁、电路连接等作必要的复习回顾,在实验开展中指导电路连接等操作,学生能够完成实验。在实验操作之外,教学更要关注学生的分析、推理,要依据观察到的现象通过分析、推理做出合理的解释,从而形成"电生磁"的认识。

【学习目标】1.知道是丹麦的奥斯特首次发现了电和磁之间的关系。2.通过通电导线靠近指南针的实验,知道通电直导线会产生磁性,证明电流周围存在磁场。3.用通电线圈靠近指南针,重演奥斯特实验,进一步证明电流周围存在磁场,电和磁之间是有关系的。4.知道电和磁之间可以相互转换,电能可以转化为磁能,磁能可以转化为电能。

【学习准备】教师准备:废旧电池、指南针、磁铁、铁片、长导线、5号新电池、电池盒、小灯泡、小灯座、鳄鱼夹导线、手套。分组材料:1号电池、电池盒、鳄鱼夹导线3根、长导线1根、小灯座、小灯泡、开关、指南针。学生准备:学生活动手册。

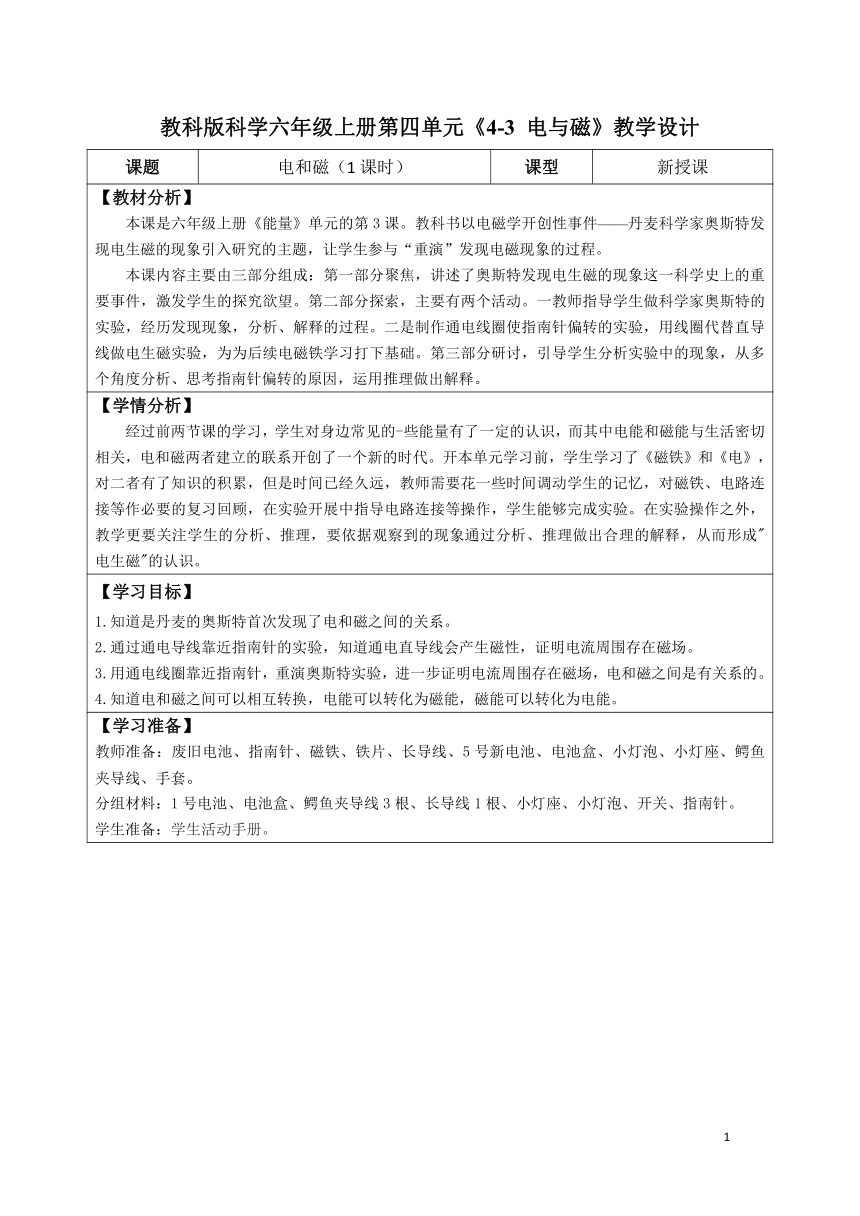

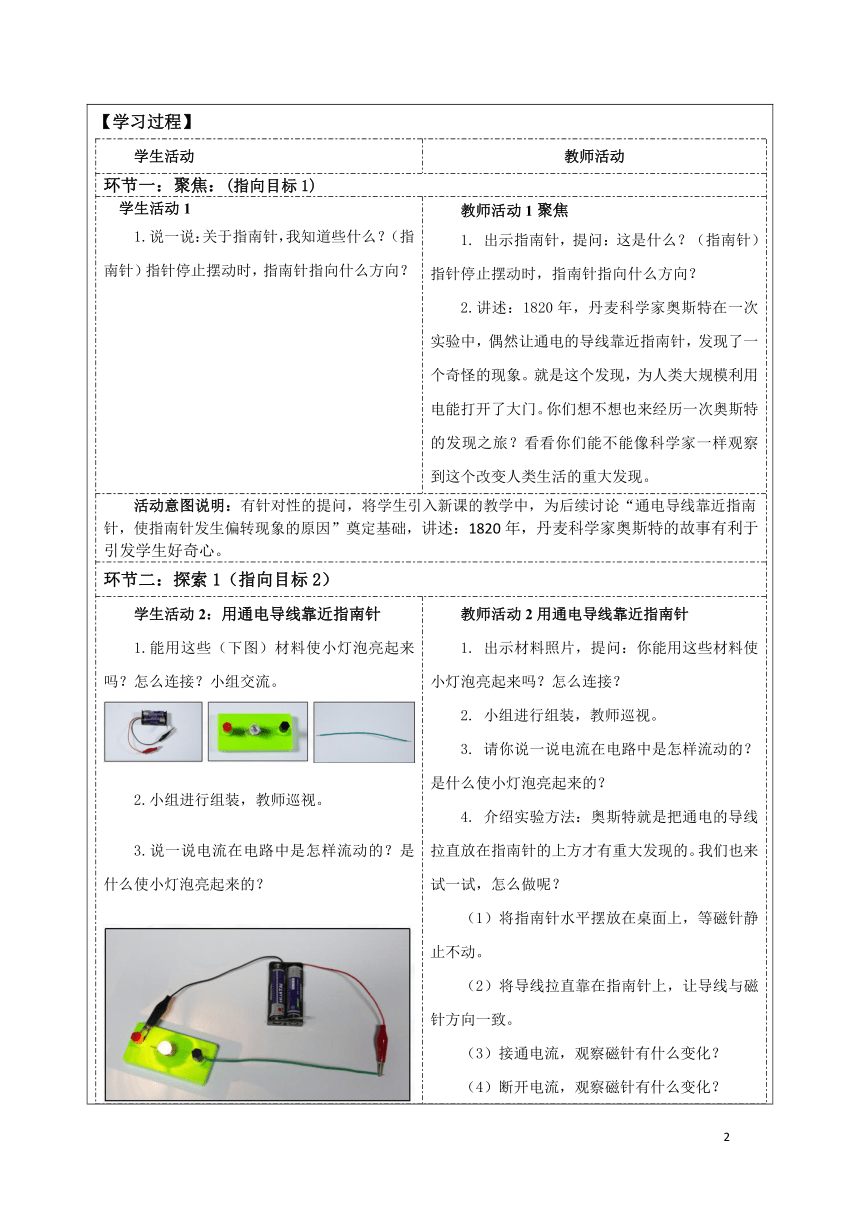

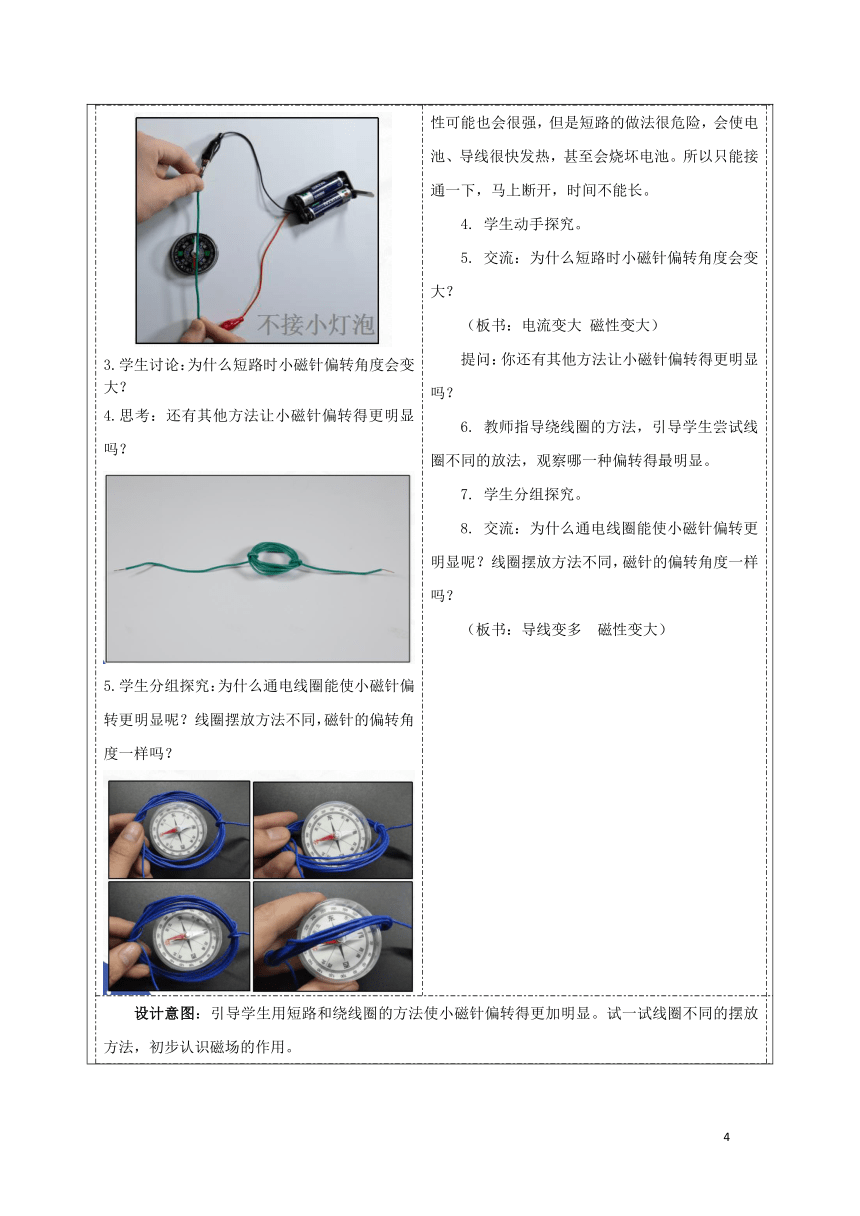

【学习过程】学生活动教师活动环节一:聚焦:(指向目标1)学生活动11.说一说:关于指南针,我知道些什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?教师活动1聚焦1. 出示指南针,提问:这是什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?2.讲述:1820年,丹麦科学家奥斯特在一次实验中,偶然让通电的导线靠近指南针,发现了一个奇怪的现象。就是这个发现,为人类大规模利用电能打开了大门。你们想不想也来经历一次奥斯特的发现之旅?看看你们能不能像科学家一样观察到这个改变人类生活的重大发现。活动意图说明:有针对性的提问,将学生引入新课的教学中,为后续讨论“通电导线靠近指南针,使指南针发生偏转现象的原因”奠定基础,讲述:1820年,丹麦科学家奥斯特的故事有利于引发学生好奇心。环节二:探索1(指向目标2)学生活动2:用通电导线靠近指南针1.能用这些(下图)材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?小组交流。2.小组进行组装,教师巡视。 3.说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4.介绍实验方法5.学生分组实验。让学生尝试解释通电导线靠近指南针,小磁针发生了偏转现象。教师活动2用通电导线靠近指南针1. 出示材料照片,提问:你能用这些材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?2. 小组进行组装,教师巡视。 3. 请你说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4. 介绍实验方法:奥斯特就是把通电的导线拉直放在指南针的上方才有重大发现的。我们也来试一试,怎么做呢?(1)将指南针水平摆放在桌面上,等磁针静止不动。(2)将导线拉直靠在指南针上,让导线与磁针方向一致。(3)接通电流,观察磁针有什么变化?(4)断开电流,观察磁针有什么变化?(5)反复做几次,观察现象。(改变方向做几次)5. 学生分组实验。6. 交流研讨:通电导线靠近指南针,小磁针发生了偏转现象。(板书:磁针偏转)让学生尝试解释,教师分两个层次引导:(1)排除铜的因素。导线是铜的,磁铁不会吸引铜,所以磁针偏转不可能是导线的原因。(2)有可能通电导线周围有磁性,是什么产生了磁性?(导线中有电流就偏转,断开没有电流就停止偏转,说明磁针偏转应该是电流产生磁性。)(板书:电流产生磁性)7. 讲述:奥斯特在发现这个现象之后,进行了长达三个月的研究,反复做了几十次的实验,终于发现电和磁是有一定联系的。(板书课题:电和磁)活动意图说明:引导学生用短路和绕线圈的方法使小磁针偏转得更加明显。试一试线圈不同的摆放方法,初步认识磁场的作用。环节三:研讨(指向目标2)环节三:探索2(指向目标3)学生活动3让小磁针偏转角度更大1.思考:不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?2. 学生说方法,并说明理由。3.学生讨论:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?4.思考:还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?5.学生分组探究:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?教师活动3让小磁针偏转角度更大1. 提问:刚才我们看到的小磁针偏转角度大吗?不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?(板书:偏转明显)2. 学生说方法,并说明理由。3. 提示:短路时,电流会很强,所产生的磁性可能也会很强,但是短路的做法很危险,会使电池、导线很快发热,甚至会烧坏电池。所以只能接通一下,马上断开,时间不能长。4. 学生动手探究。5. 交流:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?(板书:电流变大 磁性变大)提问:你还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?6. 教师指导绕线圈的方法,引导学生尝试线圈不同的放法,观察哪一种偏转得最明显。7. 学生分组探究。8. 交流:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?(板书:导线变多 磁性变大)设计意图:引导学生用短路和绕线圈的方法使小磁针偏转得更加明显。试一试线圈不同的摆放方法,初步认识磁场的作用。环节三:研讨(指向目标2)学生活动4:分离混合物。想一想,经不能使小灯泡发光了。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下?2.思考:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?教师活动4研讨1. 讲述:这里有一节废电池,已经不能使小灯泡发光了(演示)。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下?2. 提问:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?活动意图说明: 通电线圈可以让产生的磁性变大,利用这一原理来检测废电池剩余的电量,这是对前面探究结论的应用,同时也能渗透节约资源的重要性。环节4:课末练习(根据教学活动选择使用)(指向目标1,2,3)学生活动4[判断题]一-根导线和用这根导线做成线圈通电时产生的磁性是一-样大的。 ( )2. [选择题]第一个发现电磁现象的科学家是丹麦的( )A.奥斯特 B.爱迪生 C.牛顿3. [选择题]要检验旧电池是否还有电,( ) 方法更合适。A.接上小电机看是否能转动 B.接上小灯泡看是否能点亮C.接上线圈看指南针是否偏转4. [选择题]通电线圈能产生 ( ) A.电能 B.光能 C.磁性教师活动61.鼓励学生独立完成。2.全批全改。活动意图说明:回顾梳理知识要点,检验目标达成情况。

【板书设计】电和磁 电流 →磁性 → 磁针偏转 电流变大 →磁性变大 → 偏转明显导线变多 →磁性变大 → 偏转明显

第四单元《4-3 电与磁》导学案

学习内容 电和磁

学习目标 1.知道是丹麦的奥斯特首次发现了电和磁之间的关系。2.通过通电导线靠近指南针的实验,知道通电直导线会产生磁性,证明电流周围存在磁场。3.用通电线圈靠近指南针,重演奥斯特实验,进一步证明电流周围存在磁场,电和磁之间是有关系的。4.知道电和磁之间可以相互转换,电能可以转化为磁能,磁能可以转化为电能。

学习资源 分组材料:1号电池、电池盒、鳄鱼夹导线3根、长导线1根、小灯座、小灯泡、开关、指南针。 随堂记录

学习过程 聚焦问题说一说:关于指南针,我知道些什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?二、探索1.能用这些(下图)材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?小组交流。2.小组进行组装,教师巡视。 3.说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4.介绍实验方法5.学生分组实验。6.思考:不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?7. 学生说方法,并说明理由。8.学生讨论:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?9.思考:还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?10.学生分组探究:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?三、研讨:1.想一想,经不能使小灯泡发光了。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下? 2.思考:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?四、随堂练习: [判断题]一根导线和用这根导线做成线圈通电时产生的磁性是一样大的。 ( )2. [选择题]第一个发现电磁现象的科学家是丹麦的( )A.奥斯特 B.爱迪生 C.牛顿3. [选择题]要检验旧电池是否还有电,( ) 方法更合适。A.接上小电机看是否能转动 B.接上小灯泡看是否能点亮C.接上线圈看指南针是否偏转4. [选择题]通电线圈能产生 ( ) A.电能 B.光能 C.磁性

学后反思 说一说:1.导线在什么情况下能产生磁性? 2.关于电和磁我还想知道什么?

课题 电和磁(1课时) 课型 新授课

【教材分析】本课是六年级上册《能量》单元的第3课。教科书以电磁学开创性事件——丹麦科学家奥斯特发现电生磁的现象引入研究的主题,让学生参与“重演”发现电磁现象的过程。本课内容主要由三部分组成:第一部分聚焦,讲述了奥斯特发现电生磁的现象这一科学史上的重要事件,激发学生的探究欲望。第二部分探索,主要有两个活动。一教师指导学生做科学家奥斯特的实验,经历发现现象,分析、解释的过程。二是制作通电线圈使指南针偏转的实验,用线圈代替直导线做电生磁实验,为为后续电磁铁学习打下基础。第三部分研讨,引导学生分析实验中的现象,从多个角度分析、思考指南针偏转的原因,运用推理做出解释。

【学情分析】经过前两节课的学习,学生对身边常见的-些能量有了一定的认识,而其中电能和磁能与生活密切相关,电和磁两者建立的联系开创了一个新的时代。开本单元学习前,学生学习了《磁铁》和《电》,对二者有了知识的积累,但是时间已经久远,教师需要花一些时间调动学生的记忆,对磁铁、电路连接等作必要的复习回顾,在实验开展中指导电路连接等操作,学生能够完成实验。在实验操作之外,教学更要关注学生的分析、推理,要依据观察到的现象通过分析、推理做出合理的解释,从而形成"电生磁"的认识。

【学习目标】1.知道是丹麦的奥斯特首次发现了电和磁之间的关系。2.通过通电导线靠近指南针的实验,知道通电直导线会产生磁性,证明电流周围存在磁场。3.用通电线圈靠近指南针,重演奥斯特实验,进一步证明电流周围存在磁场,电和磁之间是有关系的。4.知道电和磁之间可以相互转换,电能可以转化为磁能,磁能可以转化为电能。

【学习准备】教师准备:废旧电池、指南针、磁铁、铁片、长导线、5号新电池、电池盒、小灯泡、小灯座、鳄鱼夹导线、手套。分组材料:1号电池、电池盒、鳄鱼夹导线3根、长导线1根、小灯座、小灯泡、开关、指南针。学生准备:学生活动手册。

【学习过程】学生活动教师活动环节一:聚焦:(指向目标1)学生活动11.说一说:关于指南针,我知道些什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?教师活动1聚焦1. 出示指南针,提问:这是什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?2.讲述:1820年,丹麦科学家奥斯特在一次实验中,偶然让通电的导线靠近指南针,发现了一个奇怪的现象。就是这个发现,为人类大规模利用电能打开了大门。你们想不想也来经历一次奥斯特的发现之旅?看看你们能不能像科学家一样观察到这个改变人类生活的重大发现。活动意图说明:有针对性的提问,将学生引入新课的教学中,为后续讨论“通电导线靠近指南针,使指南针发生偏转现象的原因”奠定基础,讲述:1820年,丹麦科学家奥斯特的故事有利于引发学生好奇心。环节二:探索1(指向目标2)学生活动2:用通电导线靠近指南针1.能用这些(下图)材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?小组交流。2.小组进行组装,教师巡视。 3.说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4.介绍实验方法5.学生分组实验。让学生尝试解释通电导线靠近指南针,小磁针发生了偏转现象。教师活动2用通电导线靠近指南针1. 出示材料照片,提问:你能用这些材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?2. 小组进行组装,教师巡视。 3. 请你说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4. 介绍实验方法:奥斯特就是把通电的导线拉直放在指南针的上方才有重大发现的。我们也来试一试,怎么做呢?(1)将指南针水平摆放在桌面上,等磁针静止不动。(2)将导线拉直靠在指南针上,让导线与磁针方向一致。(3)接通电流,观察磁针有什么变化?(4)断开电流,观察磁针有什么变化?(5)反复做几次,观察现象。(改变方向做几次)5. 学生分组实验。6. 交流研讨:通电导线靠近指南针,小磁针发生了偏转现象。(板书:磁针偏转)让学生尝试解释,教师分两个层次引导:(1)排除铜的因素。导线是铜的,磁铁不会吸引铜,所以磁针偏转不可能是导线的原因。(2)有可能通电导线周围有磁性,是什么产生了磁性?(导线中有电流就偏转,断开没有电流就停止偏转,说明磁针偏转应该是电流产生磁性。)(板书:电流产生磁性)7. 讲述:奥斯特在发现这个现象之后,进行了长达三个月的研究,反复做了几十次的实验,终于发现电和磁是有一定联系的。(板书课题:电和磁)活动意图说明:引导学生用短路和绕线圈的方法使小磁针偏转得更加明显。试一试线圈不同的摆放方法,初步认识磁场的作用。环节三:研讨(指向目标2)环节三:探索2(指向目标3)学生活动3让小磁针偏转角度更大1.思考:不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?2. 学生说方法,并说明理由。3.学生讨论:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?4.思考:还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?5.学生分组探究:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?教师活动3让小磁针偏转角度更大1. 提问:刚才我们看到的小磁针偏转角度大吗?不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?(板书:偏转明显)2. 学生说方法,并说明理由。3. 提示:短路时,电流会很强,所产生的磁性可能也会很强,但是短路的做法很危险,会使电池、导线很快发热,甚至会烧坏电池。所以只能接通一下,马上断开,时间不能长。4. 学生动手探究。5. 交流:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?(板书:电流变大 磁性变大)提问:你还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?6. 教师指导绕线圈的方法,引导学生尝试线圈不同的放法,观察哪一种偏转得最明显。7. 学生分组探究。8. 交流:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?(板书:导线变多 磁性变大)设计意图:引导学生用短路和绕线圈的方法使小磁针偏转得更加明显。试一试线圈不同的摆放方法,初步认识磁场的作用。环节三:研讨(指向目标2)学生活动4:分离混合物。想一想,经不能使小灯泡发光了。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下?2.思考:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?教师活动4研讨1. 讲述:这里有一节废电池,已经不能使小灯泡发光了(演示)。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下?2. 提问:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?活动意图说明: 通电线圈可以让产生的磁性变大,利用这一原理来检测废电池剩余的电量,这是对前面探究结论的应用,同时也能渗透节约资源的重要性。环节4:课末练习(根据教学活动选择使用)(指向目标1,2,3)学生活动4[判断题]一-根导线和用这根导线做成线圈通电时产生的磁性是一-样大的。 ( )2. [选择题]第一个发现电磁现象的科学家是丹麦的( )A.奥斯特 B.爱迪生 C.牛顿3. [选择题]要检验旧电池是否还有电,( ) 方法更合适。A.接上小电机看是否能转动 B.接上小灯泡看是否能点亮C.接上线圈看指南针是否偏转4. [选择题]通电线圈能产生 ( ) A.电能 B.光能 C.磁性教师活动61.鼓励学生独立完成。2.全批全改。活动意图说明:回顾梳理知识要点,检验目标达成情况。

【板书设计】电和磁 电流 →磁性 → 磁针偏转 电流变大 →磁性变大 → 偏转明显导线变多 →磁性变大 → 偏转明显

第四单元《4-3 电与磁》导学案

学习内容 电和磁

学习目标 1.知道是丹麦的奥斯特首次发现了电和磁之间的关系。2.通过通电导线靠近指南针的实验,知道通电直导线会产生磁性,证明电流周围存在磁场。3.用通电线圈靠近指南针,重演奥斯特实验,进一步证明电流周围存在磁场,电和磁之间是有关系的。4.知道电和磁之间可以相互转换,电能可以转化为磁能,磁能可以转化为电能。

学习资源 分组材料:1号电池、电池盒、鳄鱼夹导线3根、长导线1根、小灯座、小灯泡、开关、指南针。 随堂记录

学习过程 聚焦问题说一说:关于指南针,我知道些什么?(指南针)指针停止摆动时,指南针指向什么方向?二、探索1.能用这些(下图)材料使小灯泡亮起来吗?怎么连接?小组交流。2.小组进行组装,教师巡视。 3.说一说电流在电路中是怎样流动的?是什么使小灯泡亮起来的?4.介绍实验方法5.学生分组实验。6.思考:不增加材料,你有办法增大小磁针的偏转角度吗?7. 学生说方法,并说明理由。8.学生讨论:为什么短路时小磁针偏转角度会变大?9.思考:还有其他方法让小磁针偏转得更明显吗?10.学生分组探究:为什么通电线圈能使小磁针偏转更明显呢?线圈摆放方法不同,磁针的偏转角度一样吗?三、研讨:1.想一想,经不能使小灯泡发光了。它真的一点电都没有了吗?你有什么办法可以检测一下? 2.思考:电和磁之间可否相互转换?你的依据是什么?四、随堂练习: [判断题]一根导线和用这根导线做成线圈通电时产生的磁性是一样大的。 ( )2. [选择题]第一个发现电磁现象的科学家是丹麦的( )A.奥斯特 B.爱迪生 C.牛顿3. [选择题]要检验旧电池是否还有电,( ) 方法更合适。A.接上小电机看是否能转动 B.接上小灯泡看是否能点亮C.接上线圈看指南针是否偏转4. [选择题]通电线圈能产生 ( ) A.电能 B.光能 C.磁性

学后反思 说一说:1.导线在什么情况下能产生磁性? 2.关于电和磁我还想知道什么?

同课章节目录

- 微小世界

- 1.放大镜

- 2.怎样放得更大

- 3.观察身边微小的物体

- 4.观察洋葱表皮细胞

- 5.观察更多的生物细胞

- 6.观察水中微小的生物

- 7.微生物与健康

- 地球的运动

- 1.我们的地球模型

- 2.昼夜交替现象

- 3.人类认识地球运动的历史

- 4.谁先迎来黎明

- 5.影长的四季变化

- 6.地球的公转与四季变化

- 7.昼夜和四季变化对生物的影响

- 工具与技术

- 1.紧密联系的工具和技术

- 2.斜面

- 3.不简单的杠杆

- 4.改变运输的车轮

- 5.灵活巧妙的剪刀

- 6.推动社会发展的印刷术

- 7.信息的交流传播

- 能量

- 1.各种形式的能量

- 2.调查家中使用的能量

- 3.电和磁

- 4.电能和磁能

- 5.电磁铁

- 6.神奇的小电动机

- 7.能量从哪里来