第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订 【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学

文档属性

| 名称 | 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订 【教学设计】-【教学评一体化】大单元整体教学 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-09 11:05:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧(第4—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗19世纪中期,英、法等西方列强接连发动侵略中国的战争,中国的主权独立和领土完整不断遭到破坏,西方列强与中华民族的矛盾激化。19世纪70年代以后,列强对华侵略加剧,中华民族危机日益深重。

中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,进行了英勇的斗争,开始了救亡图存的探索。太平天国起义沉重打击了清王朝统治和外国侵略势力。提倡“自强”“求富”的洋务运动,客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。资产阶级维新派为了挽救民族危亡,进行了维新变法运动。义和团运动是中国人民郁积多年反抗列强侵略义愤的总爆发,其英勇斗争客观上打乱了列强企图瓜分中国的步骤。

〖内容要求〗“1.1晚清时期的内忧外患与救亡图存”

内忧外患:了解洋务运动的主要内容,初步认识洋务运动的作用和局限性;了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争,知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容,初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系;结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

救亡图存:了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性;知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事。

2.2022年课标解读

⑴了解近代化早期探索和民族危机加剧的基本线索,知道重大史事发生的时间、地点、原因和结果,初步养成了历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

⑵了解洋务运动兴起的背景,知道洋务运动的内容,理解洋务运动的积极性与局限性。了解甲午中日战争爆发原因,知道主要战役及《马关条约》内容,学习邓世昌等民族英雄的抗争史实,感受他们的爱国情怀,了解列强瓜分中国狂潮的史事。知道公车上书、百日维新、戊戌政变等基本史实,学习谭嗣同等维新人士为变法图强勇于牺牲的事迹,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。了解义和团运动发展历程和抗击八国联军史实,理解义和团“扶清灭洋”的进步性和局限性,分析《辛丑条约》对中国政治、经济、外交等对中国民族危机全面加深的影响,体会中国人民不屈不挠的斗争精神,增强对国家和中华民族的认同感、责任感和使命感。(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑶能结合语文、地理等课程的学习,通过阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

关于《洋务运动和边疆危机》的教学,让学生认识到:本课是八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》的第四课,课标要求主要有四个方面:第一,了解洋务派为“自强”“求富”而创办的近代军事和民用企业;第二,初步认识洋务运动的作用和局限性;第三,通过知识的拓展和深化,让学生进一步加深对洋务运动的辩证看法;第四,了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争。因此,本节课是在分析洋务运动课程标准的基础上,根据八年级学生的心理的发展特点来设计本节课。本节课采用多媒体教学方法,让学生通过图片、文字材料来掌握本节课的重点和难点。通过鸦片战争和甲午战争时清军战舰的图片导入本课,回顾前几节学习的内容来探讨洋务运动的背景,联系旧知,以实现知识的关联性,然后通过一则材料来引入洋务运动的代表人物及其内容,通过课件的展示引导学生掌握主要的知识点,最后通过与本节课相关的几则材料来积极引导学生掌握洋务运动的进步作用及其历史局限性,这样既能培养学生的史料分析能力,又能吸引学生的注意力。通过视频与图片材料了解边疆危机和中法战争。

关于《甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮》,本节课是八年级上册第二单元“近代化的早期探索与民族危机的加剧”的第五课,因此应将教授重点放在甲午中日战争和《马关条约》上。通过分析战争原因,进程,结果,条约内容及带来的影响,认识这场战争加深了中国的民族危机,为中国的近代化的探索做了铺垫。本科教学内容课内外资源都非常丰富,教师可充分运用教材中的插图,文字资料,以及期刊,论文等参考文献,多方面收集素材并展示给学生,以培养学生历史核心素养。

关于《戊戌变法》,本节课是八年级上册第二单元“近代化的早期探索与民族危机的加剧”的第六课。本课主要有两个部分:康有为与公车上书、百日维新。本课主要讲述了甲午中日战争后,面对严重的民族危机,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派掀起了一场维新救亡运动。仅仅存在103天的“百日维新”在历史上留下了浓墨重彩的一笔,既是近代中国一次重要的政治改良运动,又是近代中国最早的一次思想解放运动,推动了社会进步和思想文化的发展。

关于《八国联军侵华与《辛丑条约》签订》,本课是部编八年级上册第二单元的最后一课,中国的主权和国家尊严再一次遭到破坏。《辛丑条约》的签订,使中国完全沦为半殖民地半封建社会,中国人民陷入苦难的深渊。但处于弱势的中国人民是不畏强暴,义和团英勇抗击八国联军沉重打击了帝国主义“瓜分”中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气”,体现了中华民族反抗外来侵略的不屈的抗争精神。

(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑶能结合语文、地理等课程的学习,通过阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

本单元教材主要内容:

本单元由四节正课组成。

面对内忧外患,清政府掀起了一场旨在“自强”“求富”的洋务运动。洋务运动开始了中国近代化的历程,然而清政府在甲午中日战争中的惨败,宣告了洋务运动的破产。《马关条约》的签订,进一步加剧了中国的民族危机。

为救亡图存,资产阶级维新派宣传变法思想,积极推行变法,但最终遭到失败。19世纪末,义和团运动兴起,进行反对帝国主义的斗争。帝国主义列强组成八国联军,发动侵华战争。清政府被迫签订《辛丑条约》,中国完全陷入半殖民地半封建社会。

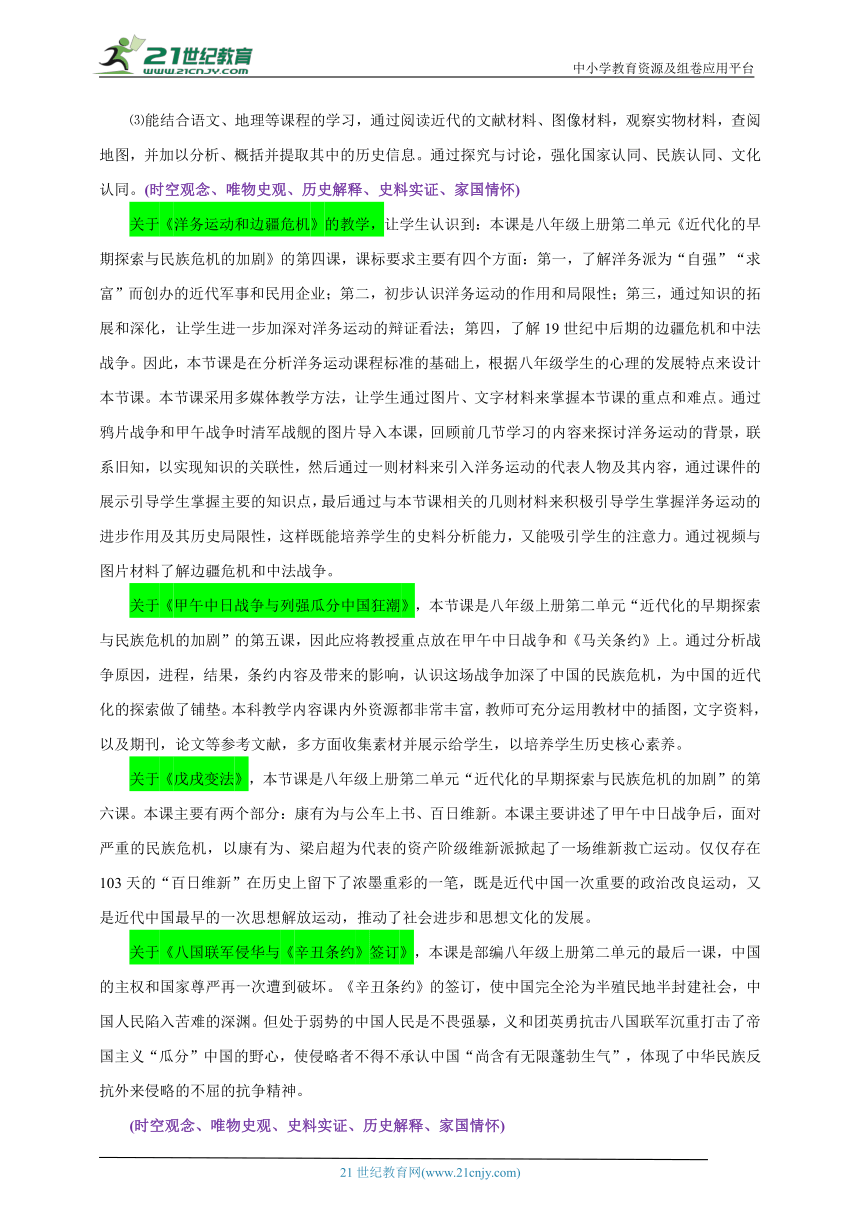

2、单元大概念架构

本单元的学习主题是“近代化的早期探索与民族危机的加剧”,时间为19世纪60年代至19世纪末。这一时期,列强通过发动甲午中日战争、八国联军侵华战争,在华攫取了大量侵略特权,中国也逐步完全沦为半殖民地半封建社会。但在这一沉沦过程中,尽管阶级不同、身份不同,自强不息的中国人并未放弃挽救中华民族。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)设计导语激发兴趣,引出重点;

(2)设计插图增强感染力;

(3)设计正文宋体内容明确基本知识;

(4)设计正文楷体内容补充说明;

(5)设计相关史事教会学生提炼有效信息;

(6)设计“问题思考”栏目,引起探究兴趣,激发学生思考;

(7)设计“材料研读”培养学生研读材料的能力,活学活用;

(8)设计“课后活动”培养学生运用知识的能力;

(9)设计“知识拓展”,扩大学生知识面。

一、教学目标:

1.通过阅读教材,了解洋务运动兴起的背景,知道洋务运动的目的、性质、主要内容,评价洋务运动的作用;知道左宗棠收复新疆、美日侵略台湾、中法战争。

2.通过阅读教材,了解甲午中日战争爆发兴起背景,知道主要战役、战争结果,分析《马关条约》对中国的影响,认识美国“门户开放”政策的实质与影响。

3.通过阅读教材,知道戊戌变法兴起的背景、历程及影响,认识资产阶级改良道路在中国行不通。

4.通过阅读教材,知道义和团运动和八国联军侵华的基本史实,知道两者的联系;梳理近代中国一步步沦为半殖民地半封建社会的历程。

5.尝试阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,并加以分析,概括并提取其中的历史信息。尝试运用可靠的、典型的史料对历史问题进行论证,有根据地说明自己对历史问题的看法。

二.学习重难点:

重点:洋务运动的主要内容、《马关条约》、《辛丑条约》的内容及影响;左宗棠收复新疆的原因。

难点:甲午中日战争、八国联军侵华战争对中国社会的影响;洋务运动的影响;结合洋务运动和戊戌变法,考查中国近代化的历程;列强侵华与中国社会半殖民地化进程的关系。

(第4课时)《第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订 》

教学设计

课程标准 知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事;结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

素养目标 1.了解义和团运动兴起和八国联军侵华的史实,《辛丑条约》的主要内容及影响。(史料实证、历史解释)(重点)2.通过分析“扶清灭洋”口号,理解义和团运动“扶清灭洋”的落后性,学会用辩证唯物主义观点分析历史问题。(唯物史观)(难点)3.分析《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响,认识中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。(历史解释、唯物史观)(难点)4.了解义和团和清军爱国官兵英勇抗敌的史实,体会中国人民不屈不挠的斗争精神。(家国情怀)

教材分析 本课是部编版八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》第七课,本课主要学习三块内容:义和团运动、八国联军侵华、《辛丑条约》签订。19世纪末,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族到了亡国灭种的危急时刻。社会各阶级、各阶层为救国救民进行了不同程度的探索和抗争。1898年,农民阶级掀起了一场波澜壮阔的反帝爱国运动,即义和团运动。义和团的发展壮大,沉重打击了帝国主义列强在华利益,引起了外国侵略者的极大恐慌。列强一面向清政府施加压力,令它对义和团运动进行镇压;一面拼凑起八国联军,发动了侵华战争。八国联军侵华给中国人民带来了深重的灾难,充分暴露了帝国主义的凶恶本质。面对八国联军的侵略,义和团和部分爱国官兵进行了英勇的抵抗。但义和团最终还是在中外反动势力的联合绞杀下失败了。清政府被迫签订了《辛丑条约》,中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊。为了更好地将三部分知识联系起来,激发学生学习兴趣,整合教材内容,以“八国联军侵华”为主线:庚子生奇变,民族危机人民奋起,学习八国联军侵华的背景;列强摧京师,学习八国联军侵华的经过;遗恨载史册,学习八国联军侵华的结果,最后联系实际,让学生认识到“落后就要挨打”,要勿忘国耻,强我中华!本课关键词:义和团、八国联军、《辛丑条约》为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为三部分:任务1、庚子生奇变——义和团运动任务2、列强摧京师——八国联军侵华任务3、遗恨载史册——《辛丑条约》签订

学情分析 通过八年级上册前六课的学习,学生已经初步感知中国近代历史,对于近代史上的侵华战争和反抗外来侵略内容能够有一定的理解。由于本课的内容在课程标准中既有识记层次的要求,又有运用层次的要求,教师要注意引导学生采用自主学习与探究学习相结合的方式,在了解八国联军侵华史实的同时,深入分析《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

教学方法 材料分析法、讨论法、阅读教材,提取信息法、合作交流法

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【单元整合】【导入新课】【播放视频】PPT展示:1900年,为镇压义和团运动,八国联军侵华。义和团运动是一场波澜壮阔的反帝爱国运动,英勇抵抗外国侵略者,但最终在中外反动势力的绞杀下失败。义和团运动是如何兴起的 他们是如何抗击八国联军侵略的 《辛丑条约》的签订又给中国带来怎样严重的后果呢 我们来学习第7课《八国联军侵华与《辛丑条约》签订》,来了解这段惨烈的历史。 读图,思考问题。 视频导入,拉近历史与现实的距离,创设问题情境,激发学生学习积极性,让学生迅速融入课堂。

讲授新课(一) 任务一、庚子生奇变——义和团运动(一).义和团运动的背景1.介绍义和团:义和团——19世纪末,由山东、直隶一带的义和拳、民间秘密结社和练拳习武的组织发展起来的反帝斗争组织。2.展示图文史料,义和团运动兴起的原因是什么?义和团的性质是什么?材料1:近代经济改组的过程,触目地表现为来自西方的机制品夺走了小生产者的饭碗…… 庚子前后,仅顺天府属州县的穷民之中,"失车船店脚之利,而受铁路之害者”即在4万人以上 …… 成批成批的小生产者在这个过程里破产失业,困苦无告,生计堵绝,不仅反映了旧生产方式解体时的历史阵痛,而且反映了一个民族在外来压力下的窒息。材料2:然传教之士贤否不齐,习教之民善良绝少。入其教者往往借势欺凌乡里,鱼肉平民,诈人钱财,占人田产,无所不至。……而民教涉讼之案,地方官几于不敢问矣!因而教焰日张,民气日积…… ——《山东泰安县知县秦应逵禀》学生回答后,PPT归纳:(二).斗争方式、口号等【播放视频】1.展示两则史料:史料1 民谣:义和团起山东,不到三月遍地红。史料2 《只因鬼子闹中原》揭帖神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。不下雨,地发干,都是教堂遮住天。神也怒,仙也烦,一等下山把拳传。焚黄表,生香烟,请来各洞众神仙。不用兵,只用拳,要废鬼子不为难。挑铁路,拔电杆,海中去翻火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄哭连连。洋鬼子,全杀尽,大清一统靖江山。结合上述史料及教材知识,归纳基础知识如下:2.通过补充史料,点拨两大问题。(1)清政府对义和团运动的态度有什么变化,变化的原因是什么?教师:义和团开始涌进天津、北京,他们大肆捣毁教堂、拆毁铁道、砍断电线等。到1900年夏,义和团已经控制了京津地区。(2)如何正确评价义和团提出的“扶清灭洋”口号?①“扶清灭洋”:表明了当时民族矛盾已经成为社会的主要矛盾,体现了朴素的爱国主义意识。②“扶清”:反映出义和团民对清政府抱有幻想,有利于争取官军,却容易放松对清政府的警惕。③“灭洋”:鲜明地表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志,却带有盲目排外的落后性。3.拓展:百年后的今天,我们应该如何审视义和团的“热血”?结论:理性,让爱国更有深度!理性爱国,从我做起! 学生回答:(1)原因:①(根本原因)19世纪末,帝国主义掀起瓜分中国狂潮,导致中华民族危机空前严重。 ②(直接原因)外国传教士活动猖獗。(2)性质:具有广泛群众性的反帝斗争组织。提示:①态度变化:以招抚代替剿灭,并承认其合法地位。②变化原因:利用义和团(抵抗洋人)。 通过史料分析让学生掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法,提高学生获取关键词,从材料中归纳总结关键信息的能力,培养学生史料实证的历史核心素养。 依据史料设置问题,逐步引导学生思考,通过分析让学生掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法,提高学生获取关键词,从材料中归纳总结关键信息的能力,培养学生史料实证的历史核心素养

讲授新课(二) 任务二、列强摧京师——八国联军侵华1.八国联军侵华背景史料展示,思考真的是义和团运动引发了八国联军侵华吗?“天津义和团民,近已聚集不下三万,日以焚教堂,杀洋人为事。”——1900年裕禄奏报自《义和团档案史料》上册 1900年,美俄法德四国公使照会清政府“限两月以内,悉将义和团匪一律剿除……若于两月以内不能镇抚,则各国联合以兵力伐之。”——《八股联军志》,《义和团》第三册2、八国联军发动侵华战争【播放视频】《八国联军侵华》,了解八国联军侵华的概况。材料:1900年6月,英、美、俄、日、法、德、意、奥八国组织联军2000多人,在英国海军司令西摩尔的率领下从天津向北京进犯。【小组合作】请同学们阅读材料,结合教材,整理下表知识点。抗击八国联军八国联军侵华的原因直接原因根本原因时间参加国经过列强入侵义和团抗击清政府的态度结果影响学生回答后师生共同完成:抗击八国联军八国联军侵华的原因直接原因镇压义和团运动根本原因进一步侵略和瓜分中国时间1900年参加国俄、德、法、美、日、奥、意、英经过列强入侵由天津进犯北京义和团抗击廊坊阻击战、围攻西什库教堂和东交民巷使馆区、老龙头火车站争夺战、天津保卫战清政府的态度回避→宣战→求和结果清政府战败,义和团在中外反动势力的镇压下失败影响义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气3.清政府对义和团的态度师:义和团自兴起至灭亡,清政府的态度经过了几次变化?这反映了什么?【重点突破】1900年8月,八国联军攻陷北京后,犯下了哪些罪行?【多媒体展示.图文史料展示列强侵华暴行】材料一:《拳事杂记》记载:“联军尝将其所获妇女,不分良贱老少,尽驱诸裱褙胡同,使列屋而居,作为官妓。其胡同西头,设法堵塞,以防逃逸。唯留东头为出入之路,使人监管,任联军人等入内游玩,随意奸宿。”许多人不甘侮辱,含冤自尽。户部尚书崇绮(同治皇后的父亲)的妻子女儿被拘押到天坛,遭到八国联军数十人轮奸,归来后全家自尽。崇绮也服毒自杀。 材料二:中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永不能查出,但为数必极重大无疑。——瓦德西【重点突破】述过程中重要的几场战役:(1)廊坊狙击战根据义和团取得廊坊狙击战的成功,试分析原因。教师引导学生分析并得出答案:①义和团的英勇作战 ②列强之间的相互盘算 ③清军的帮助(2)攻占北京概括民族英雄的精神品质;“剿匪御诏”带来了什么结果?教师引导学生得出答案:沉毅果敢,英勇抗争,不畏强敌义和团在中外反动势力的镇压下失败展示八国联军侵华战争的最终结果并加以史料补充:教师过渡:八国联军侵华战争的最终,中国清政府依旧战败,面对此前一次又一次战败后不平等条约的签订,这次清政府又将面临着怎样的后果呢?4.义和团运动的失败与影响阅读材料,结合所学,义和团运动失败的原因与影响?材料1:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”“严行查办,务净根株。” ——《上谕》1900年9月7日材料2:此外,义和团在北京前门焚烧洋行,结果火势蔓延,烧毁前门商户一千多家。凡是与洋人有关的如:电灯、电话、电线杆、火车、教堂等都在义和团毁坏之列。 ——《义和团档案史料》材料3:瓦德西:“无论欧、美、日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一”,所谓“瓜分一事,实为下策”。——[日]佐原笃介《八国联军志》师补充:近代史上的两次皇帝出逃事件:第二次鸦片战争时,咸丰帝逃到承德;八国联军侵华战争时,光绪帝逃到西安。教师总结:义和团运动的高潮为期不过三个月,最终在中外反动势力的联合镇压下陷于失败。但是,它的历史作用不容抹杀。义和团运动是一场波澜壮阔的反帝爱国运动,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心;反观慈禧太后等统治阶层,先是利用人民群众的爱国热情,后又镇压,腐朽专制的面目显露无遗! 提示:①直接原因:为了镇压义和团的反帝爱国运动;②根本原因:为了进一步扩大在华权益。提示:主张:兴民权、设议院,在中国实行君主立宪,发展资本主义提示:由剿灭到招抚再到剿灭;反映了清朝的腐败无能。提示:八国联军侵略者采取了报复性的屠杀、劫掠,充分暴露了侵略者的凶恶本质。失败的原因:主观原因——农民阶级的局限性(根本原因);客观原因——中外反动势力的联合镇压;影响:义和团运动虽然失败了,但沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。 通过图片、史料、视频,让学生直观地感受的列强侵华行为的残暴无耻,意识到落后就要挨打,激发学生振兴中华、勿忘国耻的爱国之情。 学生自主学习,培养学生独立学习能力,归纳总结问题能力通过图片、史料,展示八国联军侵华过程中,中国爱国军民奋勇抵抗的英雄事迹,感受民族英雄的爱国情怀,对学生进行爱国教育,激发学生振兴中华、勿忘国耻的爱国之情。 通过图片、史料,对爱国军民的誓死抵抗与清朝统治者的逃亡进行对比,让学生意识到清朝统治者的腐朽,并通过慈禧太后逃亡时发布清剿义和团的命令分析出义和团运动失败的根本原因是中外反动势力的联合绞杀,进而培养学生的唯物史观。

讲授新课(三) 任务三、遗恨载史册——《辛丑条约》签订《辛丑条约》签订的概况。材料:本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。 ——上谕(1901年2月14日) 教师讲解:为了收拾残局,逃到西安的慈禧太后任命李鸿章为全权议和大臣与八国联军谈判。经过谈判,1901年,清廷被迫与英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国签订了丧权辱国的《辛丑条约》。归纳《辛丑条约》的内容,引导学生分析该条约带来的危害。主要内容危害影响清政府赔偿白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保给中国人民增加了新的沉重负担,严重损害了中国的主权中国完全沦为半殖民地半封建社会清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地列强可以随时对清政府进行军事控制,直接镇压中国人民的反帝斗争划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住使馆界成为“国中之国”,是帝国主义侵华的大本营改总理衙门为外务部,班列六部之前清政府的内政外交完全被洋人控制教师强调:《辛丑条约》不同于以往的条约,该条约没有规定割让领土、开放口岸的条款,却允许设立军事据点和占领区,相当于在中国国内又设立了一个国家,成为“国中之国”,使清政府完全处于列强军队的控制下,成为帝国主义侵华的工具、帮凶。和以往条约的相同之处是赔款一项,但是数目巨大,对中国的经济破坏更甚。因此,《辛丑条约》的签订,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。3.展示史料,分析《辛丑条约》的影响。史料:1902年,英国《泰晤士报》报道此前两天慈禧太后接见各国驻京公使的情况:太后进屋一把抓住康格夫人(美国公使夫人)的手,说进攻使馆区是一个错误,这是一个沉痛教训,大清国从今以后会成为外国人的朋友……结论:(1)中国近代史上赔款数目最庞大;(2)主权丧失最严重的不平等条约;(3)清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;(4)中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。【拓展延伸】近代前期列强侵华的方式和趋势方式①经济侵略:倾销商品,掠夺原料,输出资本。②政治侵略:控制中国的内政和外交。③文化侵略:在中国传教、游历等。④军事控制:驻扎军队,控制京津。趋势①赔款数量越来越多。②割地面积越来越大。③通商口岸由沿海延伸到内地。④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主。⑤侵华方式由直接侵华到“以华治华”。【知识拓展】概述中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的? 提示:启蒙思想、冲击封建制度、打击旧官僚....... 通过图文史料展示,让学生直观感受《辛丑条约》的签订,意识到清政府的腐败无能。通过学生自主学习完成表格,培养学生自主学习能力,并对条约产生的影响进行分析,让学生深入了解《辛丑条约》对中国产生的危害,培养学生自主归纳、语言表达能力。通过表格梳理中国沦为半殖民地半封建社会的过程,培养学生自主归纳问题的能力,增强学生时空观念的历史核心素养。

课堂小结 八国联军侵华战争是中国近代史上参与国家最多的一次侵华战争。《辛丑条约》的签订使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,中国的失败和不平等条约的签订进一步暴露了清政府的腐朽反动。一些本来对清政府还抱有幻想的人彻底清醒过来,同时以孙中山为首的资产阶级革命派兴起,决心以武力推翻清政府的腐朽统治,中国近代史上的一场革命的风暴即将来临。 回顾本课知识,构建知识体系,增进学生对本课内容的理解与记忆。

课堂练习 1、1900年6月21日,清政府发布上谕称:“近畿及山东等省义兵,同日不期而集者不下数十万人,执干戈以卫社稷,……人人敢死,张我国威。”材料表明义和团运动( )A.是一场反帝爱国运动 B.具有盲目排外的性质C.得到清政府一贯支持 D.使变法图强成为共识【答案】A2、据史料记载,1900年间河北霸州民众列仗抵抗德兵,战死者300余人;束鹿县旧城民众,徒手与侵略军相搏,牺牲4000余人;八国联军进犯保定、唐山、张家口、沧州等地时均遭到当地民众的坚决抵制。这表明,当时中国( )A.民间力量开始崛起 B.政府抵抗意识强烈 C.民族意识不断觉醒 D.领土主权遭到破坏【答案】C3.条约规定,“大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台一律削平”,而且为保证该通道“无断绝之虞”,确定北京、天津、山海关沿线12处由各国“留兵驻守”。这些规定与使馆区驻军特权结合在一起,将中国的心脏部位直接置于列强集体军事控制之下。该条约是( )A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《辛丑条约》【答案】D 这几道检测题都对应着教学目标的要求,检验学生的掌握情况,了解教学效果。

课后反思 一、成功之处:本课内容两条线索交织,涉及义和团运动和八国联军侵华战争,通过丰富的史料、清晰的讲解,突出重难点,较好地落实了课标的基本要求。二、不足之处:在问题设计技巧上还需改进,调动学生积极性方面还有待提高。三、今后努力方向1、提出问题后给学生有充足的思考时间,让学生的思维动起来,让他们合作交流,积极探索,自己去发现问题。2、充分挖掘教材内容。教材中隐藏了很多有价值的内容,教学中要紧随新课程标准,在实际教学中要充分利用好课本的材料。3、本节课充分认识到了多媒体教学在历史教学中的作用,在今后的教学中在课件制作上还要多下功夫。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

附2:核心素养【唯物史观】

材料:第七款:大清国国家允定各使馆境界,以为专与住用之处,并独由使馆管理。中国民人,概不准在界内居住,亦可由行防守,使馆界线于附件图上标明如后。……按照西历一千九百零一年正月十六日即中历上年十一月二十六日文内后附之条,中国国家应允诸国分应自主,常留兵队分保使馆。

——《全权大臣奕劻李鸿章电报》

有史学家认为是破坏与创造并存。请用所学中国近代史的两个史实证明你的观点。(要求:观点明确,史实清楚,并且史实能够说明观点.

观点:近代列强侵华战争是破坏与创造并存。(观点)

论据:第二次鸦片战争后,地主阶级洋务派开始洋务运动,学习外国先进技术,开始了中国近代化进程;甲午中日战争之后,资产阶级维新派开始进行戊戌变法,学习西方的君主立宪制度,政治近代化开始;八国联军侵华战争之后,资产阶级革命派进行了辛亥革命,推翻了封建统治,在中国建立了民主共和制的资产阶级共和国。(两个史实)

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧(第4—7课)

1.2022年课标要求

〖导论〗19世纪中期,英、法等西方列强接连发动侵略中国的战争,中国的主权独立和领土完整不断遭到破坏,西方列强与中华民族的矛盾激化。19世纪70年代以后,列强对华侵略加剧,中华民族危机日益深重。

中国人民为反抗列强侵略,争取民族独立,进行了英勇的斗争,开始了救亡图存的探索。太平天国起义沉重打击了清王朝统治和外国侵略势力。提倡“自强”“求富”的洋务运动,客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。资产阶级维新派为了挽救民族危亡,进行了维新变法运动。义和团运动是中国人民郁积多年反抗列强侵略义愤的总爆发,其英勇斗争客观上打乱了列强企图瓜分中国的步骤。

〖内容要求〗“1.1晚清时期的内忧外患与救亡图存”

内忧外患:了解洋务运动的主要内容,初步认识洋务运动的作用和局限性;了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争,知道甲午中日战争的主要战役和《马关条约》的主要内容,初步认识《马关条约》与中国民族危机加剧的关系;结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

救亡图存:了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性;知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事。

2.2022年课标解读

⑴了解近代化早期探索和民族危机加剧的基本线索,知道重大史事发生的时间、地点、原因和结果,初步养成了历史时序意识和历史空间感。(唯物史观、时空观念)

⑵了解洋务运动兴起的背景,知道洋务运动的内容,理解洋务运动的积极性与局限性。了解甲午中日战争爆发原因,知道主要战役及《马关条约》内容,学习邓世昌等民族英雄的抗争史实,感受他们的爱国情怀,了解列强瓜分中国狂潮的史事。知道公车上书、百日维新、戊戌政变等基本史实,学习谭嗣同等维新人士为变法图强勇于牺牲的事迹,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。了解义和团运动发展历程和抗击八国联军史实,理解义和团“扶清灭洋”的进步性和局限性,分析《辛丑条约》对中国政治、经济、外交等对中国民族危机全面加深的影响,体会中国人民不屈不挠的斗争精神,增强对国家和中华民族的认同感、责任感和使命感。(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑶能结合语文、地理等课程的学习,通过阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

关于《洋务运动和边疆危机》的教学,让学生认识到:本课是八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》的第四课,课标要求主要有四个方面:第一,了解洋务派为“自强”“求富”而创办的近代军事和民用企业;第二,初步认识洋务运动的作用和局限性;第三,通过知识的拓展和深化,让学生进一步加深对洋务运动的辩证看法;第四,了解19世纪中后期的边疆危机和中法战争。因此,本节课是在分析洋务运动课程标准的基础上,根据八年级学生的心理的发展特点来设计本节课。本节课采用多媒体教学方法,让学生通过图片、文字材料来掌握本节课的重点和难点。通过鸦片战争和甲午战争时清军战舰的图片导入本课,回顾前几节学习的内容来探讨洋务运动的背景,联系旧知,以实现知识的关联性,然后通过一则材料来引入洋务运动的代表人物及其内容,通过课件的展示引导学生掌握主要的知识点,最后通过与本节课相关的几则材料来积极引导学生掌握洋务运动的进步作用及其历史局限性,这样既能培养学生的史料分析能力,又能吸引学生的注意力。通过视频与图片材料了解边疆危机和中法战争。

关于《甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮》,本节课是八年级上册第二单元“近代化的早期探索与民族危机的加剧”的第五课,因此应将教授重点放在甲午中日战争和《马关条约》上。通过分析战争原因,进程,结果,条约内容及带来的影响,认识这场战争加深了中国的民族危机,为中国的近代化的探索做了铺垫。本科教学内容课内外资源都非常丰富,教师可充分运用教材中的插图,文字资料,以及期刊,论文等参考文献,多方面收集素材并展示给学生,以培养学生历史核心素养。

关于《戊戌变法》,本节课是八年级上册第二单元“近代化的早期探索与民族危机的加剧”的第六课。本课主要有两个部分:康有为与公车上书、百日维新。本课主要讲述了甲午中日战争后,面对严重的民族危机,以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派掀起了一场维新救亡运动。仅仅存在103天的“百日维新”在历史上留下了浓墨重彩的一笔,既是近代中国一次重要的政治改良运动,又是近代中国最早的一次思想解放运动,推动了社会进步和思想文化的发展。

关于《八国联军侵华与《辛丑条约》签订》,本课是部编八年级上册第二单元的最后一课,中国的主权和国家尊严再一次遭到破坏。《辛丑条约》的签订,使中国完全沦为半殖民地半封建社会,中国人民陷入苦难的深渊。但处于弱势的中国人民是不畏强暴,义和团英勇抗击八国联军沉重打击了帝国主义“瓜分”中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气”,体现了中华民族反抗外来侵略的不屈的抗争精神。

(时空观念、唯物史观、史料实证、历史解释、家国情怀)

⑶能结合语文、地理等课程的学习,通过阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,查阅地图,并加以分析、概括并提取其中的历史信息。通过探究与讨论,强化国家认同、民族认同、文化认同。(时空观念、唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)

本单元教材主要内容:

本单元由四节正课组成。

面对内忧外患,清政府掀起了一场旨在“自强”“求富”的洋务运动。洋务运动开始了中国近代化的历程,然而清政府在甲午中日战争中的惨败,宣告了洋务运动的破产。《马关条约》的签订,进一步加剧了中国的民族危机。

为救亡图存,资产阶级维新派宣传变法思想,积极推行变法,但最终遭到失败。19世纪末,义和团运动兴起,进行反对帝国主义的斗争。帝国主义列强组成八国联军,发动侵华战争。清政府被迫签订《辛丑条约》,中国完全陷入半殖民地半封建社会。

2、单元大概念架构

本单元的学习主题是“近代化的早期探索与民族危机的加剧”,时间为19世纪60年代至19世纪末。这一时期,列强通过发动甲午中日战争、八国联军侵华战争,在华攫取了大量侵略特权,中国也逐步完全沦为半殖民地半封建社会。但在这一沉沦过程中,尽管阶级不同、身份不同,自强不息的中国人并未放弃挽救中华民族。

3、整体教学流程透视

(1)课堂导入环节以科学性、趣味性、灵活性和启发性原则,通过视频、图片等方式,采用设疑、悬念导入法、直观导入法、开门见山法、直接破题法、温故知新等方法导学激趣。

(2)导入新课后,出示学习目标,学科核心素养,明确学习的重难点和要求,明晰地让学生知道通过本节学习应该掌握哪些知识点,形成何种能力,从而进入自主学习环节。

(3)自主学习,让学生整体感知教材,对基本史实有一定了解,再对重难点进行精细预习,标画重点内容。

(4)小组合作,问题探究要围绕教材的重点、难点内容展开,教师要把教学的重点、难点问题交给学生去小组讨论、合作探究。教师可先提出问题引导学生探究。

(5)当堂检测,着重在于以各种形式检测学生学习的效果,可以通过口答、自背、做题等方式完成。根据课堂情况,灵活掌控教学环节,每节课至少留出3至5分钟进行测验训练,发现问题,及时解决。做到堂堂清,不欠账。

4、本单元教材体例

(1)设计导语激发兴趣,引出重点;

(2)设计插图增强感染力;

(3)设计正文宋体内容明确基本知识;

(4)设计正文楷体内容补充说明;

(5)设计相关史事教会学生提炼有效信息;

(6)设计“问题思考”栏目,引起探究兴趣,激发学生思考;

(7)设计“材料研读”培养学生研读材料的能力,活学活用;

(8)设计“课后活动”培养学生运用知识的能力;

(9)设计“知识拓展”,扩大学生知识面。

一、教学目标:

1.通过阅读教材,了解洋务运动兴起的背景,知道洋务运动的目的、性质、主要内容,评价洋务运动的作用;知道左宗棠收复新疆、美日侵略台湾、中法战争。

2.通过阅读教材,了解甲午中日战争爆发兴起背景,知道主要战役、战争结果,分析《马关条约》对中国的影响,认识美国“门户开放”政策的实质与影响。

3.通过阅读教材,知道戊戌变法兴起的背景、历程及影响,认识资产阶级改良道路在中国行不通。

4.通过阅读教材,知道义和团运动和八国联军侵华的基本史实,知道两者的联系;梳理近代中国一步步沦为半殖民地半封建社会的历程。

5.尝试阅读近代的文献材料、图像材料,观察实物材料,并加以分析,概括并提取其中的历史信息。尝试运用可靠的、典型的史料对历史问题进行论证,有根据地说明自己对历史问题的看法。

二.学习重难点:

重点:洋务运动的主要内容、《马关条约》、《辛丑条约》的内容及影响;左宗棠收复新疆的原因。

难点:甲午中日战争、八国联军侵华战争对中国社会的影响;洋务运动的影响;结合洋务运动和戊戌变法,考查中国近代化的历程;列强侵华与中国社会半殖民地化进程的关系。

(第4课时)《第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订 》

教学设计

课程标准 知道义和团运动和抗击八国联军侵华的史事;结合《辛丑条约》的主要内容,认识《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

素养目标 1.了解义和团运动兴起和八国联军侵华的史实,《辛丑条约》的主要内容及影响。(史料实证、历史解释)(重点)2.通过分析“扶清灭洋”口号,理解义和团运动“扶清灭洋”的落后性,学会用辩证唯物主义观点分析历史问题。(唯物史观)(难点)3.分析《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响,认识中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会的过程。(历史解释、唯物史观)(难点)4.了解义和团和清军爱国官兵英勇抗敌的史实,体会中国人民不屈不挠的斗争精神。(家国情怀)

教材分析 本课是部编版八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》第七课,本课主要学习三块内容:义和团运动、八国联军侵华、《辛丑条约》签订。19世纪末,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族到了亡国灭种的危急时刻。社会各阶级、各阶层为救国救民进行了不同程度的探索和抗争。1898年,农民阶级掀起了一场波澜壮阔的反帝爱国运动,即义和团运动。义和团的发展壮大,沉重打击了帝国主义列强在华利益,引起了外国侵略者的极大恐慌。列强一面向清政府施加压力,令它对义和团运动进行镇压;一面拼凑起八国联军,发动了侵华战争。八国联军侵华给中国人民带来了深重的灾难,充分暴露了帝国主义的凶恶本质。面对八国联军的侵略,义和团和部分爱国官兵进行了英勇的抵抗。但义和团最终还是在中外反动势力的联合绞杀下失败了。清政府被迫签订了《辛丑条约》,中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊。为了更好地将三部分知识联系起来,激发学生学习兴趣,整合教材内容,以“八国联军侵华”为主线:庚子生奇变,民族危机人民奋起,学习八国联军侵华的背景;列强摧京师,学习八国联军侵华的经过;遗恨载史册,学习八国联军侵华的结果,最后联系实际,让学生认识到“落后就要挨打”,要勿忘国耻,强我中华!本课关键词:义和团、八国联军、《辛丑条约》为了便于教学,依据大单元教学理念和学生的认知规律,我将本课整合为三部分:任务1、庚子生奇变——义和团运动任务2、列强摧京师——八国联军侵华任务3、遗恨载史册——《辛丑条约》签订

学情分析 通过八年级上册前六课的学习,学生已经初步感知中国近代历史,对于近代史上的侵华战争和反抗外来侵略内容能够有一定的理解。由于本课的内容在课程标准中既有识记层次的要求,又有运用层次的要求,教师要注意引导学生采用自主学习与探究学习相结合的方式,在了解八国联军侵华史实的同时,深入分析《辛丑条约》对中国民族危机全面加深的影响。

教学方法 材料分析法、讨论法、阅读教材,提取信息法、合作交流法

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 【单元整合】【导入新课】【播放视频】PPT展示:1900年,为镇压义和团运动,八国联军侵华。义和团运动是一场波澜壮阔的反帝爱国运动,英勇抵抗外国侵略者,但最终在中外反动势力的绞杀下失败。义和团运动是如何兴起的 他们是如何抗击八国联军侵略的 《辛丑条约》的签订又给中国带来怎样严重的后果呢 我们来学习第7课《八国联军侵华与《辛丑条约》签订》,来了解这段惨烈的历史。 读图,思考问题。 视频导入,拉近历史与现实的距离,创设问题情境,激发学生学习积极性,让学生迅速融入课堂。

讲授新课(一) 任务一、庚子生奇变——义和团运动(一).义和团运动的背景1.介绍义和团:义和团——19世纪末,由山东、直隶一带的义和拳、民间秘密结社和练拳习武的组织发展起来的反帝斗争组织。2.展示图文史料,义和团运动兴起的原因是什么?义和团的性质是什么?材料1:近代经济改组的过程,触目地表现为来自西方的机制品夺走了小生产者的饭碗…… 庚子前后,仅顺天府属州县的穷民之中,"失车船店脚之利,而受铁路之害者”即在4万人以上 …… 成批成批的小生产者在这个过程里破产失业,困苦无告,生计堵绝,不仅反映了旧生产方式解体时的历史阵痛,而且反映了一个民族在外来压力下的窒息。材料2:然传教之士贤否不齐,习教之民善良绝少。入其教者往往借势欺凌乡里,鱼肉平民,诈人钱财,占人田产,无所不至。……而民教涉讼之案,地方官几于不敢问矣!因而教焰日张,民气日积…… ——《山东泰安县知县秦应逵禀》学生回答后,PPT归纳:(二).斗争方式、口号等【播放视频】1.展示两则史料:史料1 民谣:义和团起山东,不到三月遍地红。史料2 《只因鬼子闹中原》揭帖神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。不下雨,地发干,都是教堂遮住天。神也怒,仙也烦,一等下山把拳传。焚黄表,生香烟,请来各洞众神仙。不用兵,只用拳,要废鬼子不为难。挑铁路,拔电杆,海中去翻火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄哭连连。洋鬼子,全杀尽,大清一统靖江山。结合上述史料及教材知识,归纳基础知识如下:2.通过补充史料,点拨两大问题。(1)清政府对义和团运动的态度有什么变化,变化的原因是什么?教师:义和团开始涌进天津、北京,他们大肆捣毁教堂、拆毁铁道、砍断电线等。到1900年夏,义和团已经控制了京津地区。(2)如何正确评价义和团提出的“扶清灭洋”口号?①“扶清灭洋”:表明了当时民族矛盾已经成为社会的主要矛盾,体现了朴素的爱国主义意识。②“扶清”:反映出义和团民对清政府抱有幻想,有利于争取官军,却容易放松对清政府的警惕。③“灭洋”:鲜明地表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志,却带有盲目排外的落后性。3.拓展:百年后的今天,我们应该如何审视义和团的“热血”?结论:理性,让爱国更有深度!理性爱国,从我做起! 学生回答:(1)原因:①(根本原因)19世纪末,帝国主义掀起瓜分中国狂潮,导致中华民族危机空前严重。 ②(直接原因)外国传教士活动猖獗。(2)性质:具有广泛群众性的反帝斗争组织。提示:①态度变化:以招抚代替剿灭,并承认其合法地位。②变化原因:利用义和团(抵抗洋人)。 通过史料分析让学生掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法,提高学生获取关键词,从材料中归纳总结关键信息的能力,培养学生史料实证的历史核心素养。 依据史料设置问题,逐步引导学生思考,通过分析让学生掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法,提高学生获取关键词,从材料中归纳总结关键信息的能力,培养学生史料实证的历史核心素养

讲授新课(二) 任务二、列强摧京师——八国联军侵华1.八国联军侵华背景史料展示,思考真的是义和团运动引发了八国联军侵华吗?“天津义和团民,近已聚集不下三万,日以焚教堂,杀洋人为事。”——1900年裕禄奏报自《义和团档案史料》上册 1900年,美俄法德四国公使照会清政府“限两月以内,悉将义和团匪一律剿除……若于两月以内不能镇抚,则各国联合以兵力伐之。”——《八股联军志》,《义和团》第三册2、八国联军发动侵华战争【播放视频】《八国联军侵华》,了解八国联军侵华的概况。材料:1900年6月,英、美、俄、日、法、德、意、奥八国组织联军2000多人,在英国海军司令西摩尔的率领下从天津向北京进犯。【小组合作】请同学们阅读材料,结合教材,整理下表知识点。抗击八国联军八国联军侵华的原因直接原因根本原因时间参加国经过列强入侵义和团抗击清政府的态度结果影响学生回答后师生共同完成:抗击八国联军八国联军侵华的原因直接原因镇压义和团运动根本原因进一步侵略和瓜分中国时间1900年参加国俄、德、法、美、日、奥、意、英经过列强入侵由天津进犯北京义和团抗击廊坊阻击战、围攻西什库教堂和东交民巷使馆区、老龙头火车站争夺战、天津保卫战清政府的态度回避→宣战→求和结果清政府战败,义和团在中外反动势力的镇压下失败影响义和团运动沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心,使侵略者不得不承认中国“尚含有无限蓬勃生气3.清政府对义和团的态度师:义和团自兴起至灭亡,清政府的态度经过了几次变化?这反映了什么?【重点突破】1900年8月,八国联军攻陷北京后,犯下了哪些罪行?【多媒体展示.图文史料展示列强侵华暴行】材料一:《拳事杂记》记载:“联军尝将其所获妇女,不分良贱老少,尽驱诸裱褙胡同,使列屋而居,作为官妓。其胡同西头,设法堵塞,以防逃逸。唯留东头为出入之路,使人监管,任联军人等入内游玩,随意奸宿。”许多人不甘侮辱,含冤自尽。户部尚书崇绮(同治皇后的父亲)的妻子女儿被拘押到天坛,遭到八国联军数十人轮奸,归来后全家自尽。崇绮也服毒自杀。 材料二:中国此次所受毁损及抢劫之损失,其详数将永不能查出,但为数必极重大无疑。——瓦德西【重点突破】述过程中重要的几场战役:(1)廊坊狙击战根据义和团取得廊坊狙击战的成功,试分析原因。教师引导学生分析并得出答案:①义和团的英勇作战 ②列强之间的相互盘算 ③清军的帮助(2)攻占北京概括民族英雄的精神品质;“剿匪御诏”带来了什么结果?教师引导学生得出答案:沉毅果敢,英勇抗争,不畏强敌义和团在中外反动势力的镇压下失败展示八国联军侵华战争的最终结果并加以史料补充:教师过渡:八国联军侵华战争的最终,中国清政府依旧战败,面对此前一次又一次战败后不平等条约的签订,这次清政府又将面临着怎样的后果呢?4.义和团运动的失败与影响阅读材料,结合所学,义和团运动失败的原因与影响?材料1:“义和团实为肇祸之由,今欲拔本塞源,非痛加划除不可。”“严行查办,务净根株。” ——《上谕》1900年9月7日材料2:此外,义和团在北京前门焚烧洋行,结果火势蔓延,烧毁前门商户一千多家。凡是与洋人有关的如:电灯、电话、电线杆、火车、教堂等都在义和团毁坏之列。 ——《义和团档案史料》材料3:瓦德西:“无论欧、美、日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一”,所谓“瓜分一事,实为下策”。——[日]佐原笃介《八国联军志》师补充:近代史上的两次皇帝出逃事件:第二次鸦片战争时,咸丰帝逃到承德;八国联军侵华战争时,光绪帝逃到西安。教师总结:义和团运动的高潮为期不过三个月,最终在中外反动势力的联合镇压下陷于失败。但是,它的历史作用不容抹杀。义和团运动是一场波澜壮阔的反帝爱国运动,沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心;反观慈禧太后等统治阶层,先是利用人民群众的爱国热情,后又镇压,腐朽专制的面目显露无遗! 提示:①直接原因:为了镇压义和团的反帝爱国运动;②根本原因:为了进一步扩大在华权益。提示:主张:兴民权、设议院,在中国实行君主立宪,发展资本主义提示:由剿灭到招抚再到剿灭;反映了清朝的腐败无能。提示:八国联军侵略者采取了报复性的屠杀、劫掠,充分暴露了侵略者的凶恶本质。失败的原因:主观原因——农民阶级的局限性(根本原因);客观原因——中外反动势力的联合镇压;影响:义和团运动虽然失败了,但沉重打击了帝国主义瓜分中国的野心。 通过图片、史料、视频,让学生直观地感受的列强侵华行为的残暴无耻,意识到落后就要挨打,激发学生振兴中华、勿忘国耻的爱国之情。 学生自主学习,培养学生独立学习能力,归纳总结问题能力通过图片、史料,展示八国联军侵华过程中,中国爱国军民奋勇抵抗的英雄事迹,感受民族英雄的爱国情怀,对学生进行爱国教育,激发学生振兴中华、勿忘国耻的爱国之情。 通过图片、史料,对爱国军民的誓死抵抗与清朝统治者的逃亡进行对比,让学生意识到清朝统治者的腐朽,并通过慈禧太后逃亡时发布清剿义和团的命令分析出义和团运动失败的根本原因是中外反动势力的联合绞杀,进而培养学生的唯物史观。

讲授新课(三) 任务三、遗恨载史册——《辛丑条约》签订《辛丑条约》签订的概况。材料:本年夏间,拳匪构乱,开衅友邦。朕奉慈驾西巡,京师云扰。迭命庆亲王奕劻、大学士李鸿章作为全权大臣,便宜行事,与各国使臣止兵议款。……量中华之物力,结与国之欢心。 ——上谕(1901年2月14日) 教师讲解:为了收拾残局,逃到西安的慈禧太后任命李鸿章为全权议和大臣与八国联军谈判。经过谈判,1901年,清廷被迫与英、美、俄、日、法、德、意、奥、比、荷、西11国签订了丧权辱国的《辛丑条约》。归纳《辛丑条约》的内容,引导学生分析该条约带来的危害。主要内容危害影响清政府赔偿白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两,以海关税、盐税等税收作担保给中国人民增加了新的沉重负担,严重损害了中国的主权中国完全沦为半殖民地半封建社会清政府保证严禁人民参加各种形式的反帝活动清政府完全沦为帝国主义统治中国的工具清政府拆毁大沽炮台,允许外国军队驻扎在从北京到山海关的铁路沿线要地列强可以随时对清政府进行军事控制,直接镇压中国人民的反帝斗争划定北京东交民巷为使馆界,允许各国派兵驻守,不准中国人居住使馆界成为“国中之国”,是帝国主义侵华的大本营改总理衙门为外务部,班列六部之前清政府的内政外交完全被洋人控制教师强调:《辛丑条约》不同于以往的条约,该条约没有规定割让领土、开放口岸的条款,却允许设立军事据点和占领区,相当于在中国国内又设立了一个国家,成为“国中之国”,使清政府完全处于列强军队的控制下,成为帝国主义侵华的工具、帮凶。和以往条约的相同之处是赔款一项,但是数目巨大,对中国的经济破坏更甚。因此,《辛丑条约》的签订,使中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。3.展示史料,分析《辛丑条约》的影响。史料:1902年,英国《泰晤士报》报道此前两天慈禧太后接见各国驻京公使的情况:太后进屋一把抓住康格夫人(美国公使夫人)的手,说进攻使馆区是一个错误,这是一个沉痛教训,大清国从今以后会成为外国人的朋友……结论:(1)中国近代史上赔款数目最庞大;(2)主权丧失最严重的不平等条约;(3)清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具;(4)中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。【拓展延伸】近代前期列强侵华的方式和趋势方式①经济侵略:倾销商品,掠夺原料,输出资本。②政治侵略:控制中国的内政和外交。③文化侵略:在中国传教、游历等。④军事控制:驻扎军队,控制京津。趋势①赔款数量越来越多。②割地面积越来越大。③通商口岸由沿海延伸到内地。④经济侵略由商品输出为主到资本输出为主。⑤侵华方式由直接侵华到“以华治华”。【知识拓展】概述中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的? 提示:启蒙思想、冲击封建制度、打击旧官僚....... 通过图文史料展示,让学生直观感受《辛丑条约》的签订,意识到清政府的腐败无能。通过学生自主学习完成表格,培养学生自主学习能力,并对条约产生的影响进行分析,让学生深入了解《辛丑条约》对中国产生的危害,培养学生自主归纳、语言表达能力。通过表格梳理中国沦为半殖民地半封建社会的过程,培养学生自主归纳问题的能力,增强学生时空观念的历史核心素养。

课堂小结 八国联军侵华战争是中国近代史上参与国家最多的一次侵华战争。《辛丑条约》的签订使中国完全陷入了半殖民地半封建社会的深渊,中国的失败和不平等条约的签订进一步暴露了清政府的腐朽反动。一些本来对清政府还抱有幻想的人彻底清醒过来,同时以孙中山为首的资产阶级革命派兴起,决心以武力推翻清政府的腐朽统治,中国近代史上的一场革命的风暴即将来临。 回顾本课知识,构建知识体系,增进学生对本课内容的理解与记忆。

课堂练习 1、1900年6月21日,清政府发布上谕称:“近畿及山东等省义兵,同日不期而集者不下数十万人,执干戈以卫社稷,……人人敢死,张我国威。”材料表明义和团运动( )A.是一场反帝爱国运动 B.具有盲目排外的性质C.得到清政府一贯支持 D.使变法图强成为共识【答案】A2、据史料记载,1900年间河北霸州民众列仗抵抗德兵,战死者300余人;束鹿县旧城民众,徒手与侵略军相搏,牺牲4000余人;八国联军进犯保定、唐山、张家口、沧州等地时均遭到当地民众的坚决抵制。这表明,当时中国( )A.民间力量开始崛起 B.政府抵抗意识强烈 C.民族意识不断觉醒 D.领土主权遭到破坏【答案】C3.条约规定,“大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台一律削平”,而且为保证该通道“无断绝之虞”,确定北京、天津、山海关沿线12处由各国“留兵驻守”。这些规定与使馆区驻军特权结合在一起,将中国的心脏部位直接置于列强集体军事控制之下。该条约是( )A.《南京条约》 B.《天津条约》 C.《北京条约》 D.《辛丑条约》【答案】D 这几道检测题都对应着教学目标的要求,检验学生的掌握情况,了解教学效果。

课后反思 一、成功之处:本课内容两条线索交织,涉及义和团运动和八国联军侵华战争,通过丰富的史料、清晰的讲解,突出重难点,较好地落实了课标的基本要求。二、不足之处:在问题设计技巧上还需改进,调动学生积极性方面还有待提高。三、今后努力方向1、提出问题后给学生有充足的思考时间,让学生的思维动起来,让他们合作交流,积极探索,自己去发现问题。2、充分挖掘教材内容。教材中隐藏了很多有价值的内容,教学中要紧随新课程标准,在实际教学中要充分利用好课本的材料。3、本节课充分认识到了多媒体教学在历史教学中的作用,在今后的教学中在课件制作上还要多下功夫。 反思得失,不断前进。

附1:板书设计

附2:核心素养【唯物史观】

材料:第七款:大清国国家允定各使馆境界,以为专与住用之处,并独由使馆管理。中国民人,概不准在界内居住,亦可由行防守,使馆界线于附件图上标明如后。……按照西历一千九百零一年正月十六日即中历上年十一月二十六日文内后附之条,中国国家应允诸国分应自主,常留兵队分保使馆。

——《全权大臣奕劻李鸿章电报》

有史学家认为是破坏与创造并存。请用所学中国近代史的两个史实证明你的观点。(要求:观点明确,史实清楚,并且史实能够说明观点.

观点:近代列强侵华战争是破坏与创造并存。(观点)

论据:第二次鸦片战争后,地主阶级洋务派开始洋务运动,学习外国先进技术,开始了中国近代化进程;甲午中日战争之后,资产阶级维新派开始进行戊戌变法,学习西方的君主立宪制度,政治近代化开始;八国联军侵华战争之后,资产阶级革命派进行了辛亥革命,推翻了封建统治,在中国建立了民主共和制的资产阶级共和国。(两个史实)

读

解

标

课

元

单

壹

析

分

材

教

元

单

贰

标

目

习

学

元

单

叁

计

设

学

教

元

单

肆

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹