周周测一 第1章 物质及其变化(1.1-1.3)(含解析)

文档属性

| 名称 | 周周测一 第1章 物质及其变化(1.1-1.3)(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-11 08:58:46 | ||

图片预览

文档简介

周周测一 第一章物质及其变化(1.1-1.3)

、选择题

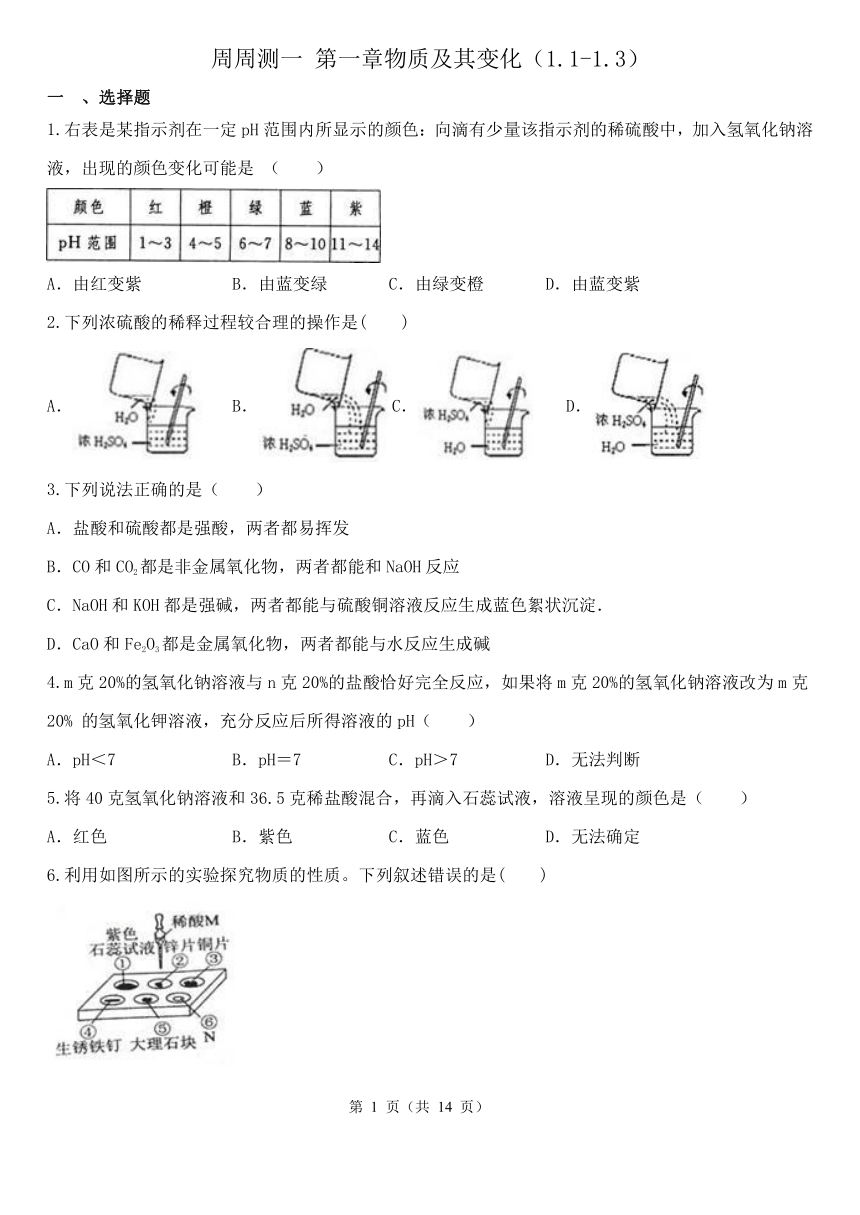

右表是某指示剂在一定pH范围内所显示的颜色:向滴有少量该指示剂的稀硫酸中,加入氢氧化钠溶液,出现的颜色变化可能是 ( )

A.由红变紫 B.由蓝变绿 C.由绿变橙 D.由蓝变紫

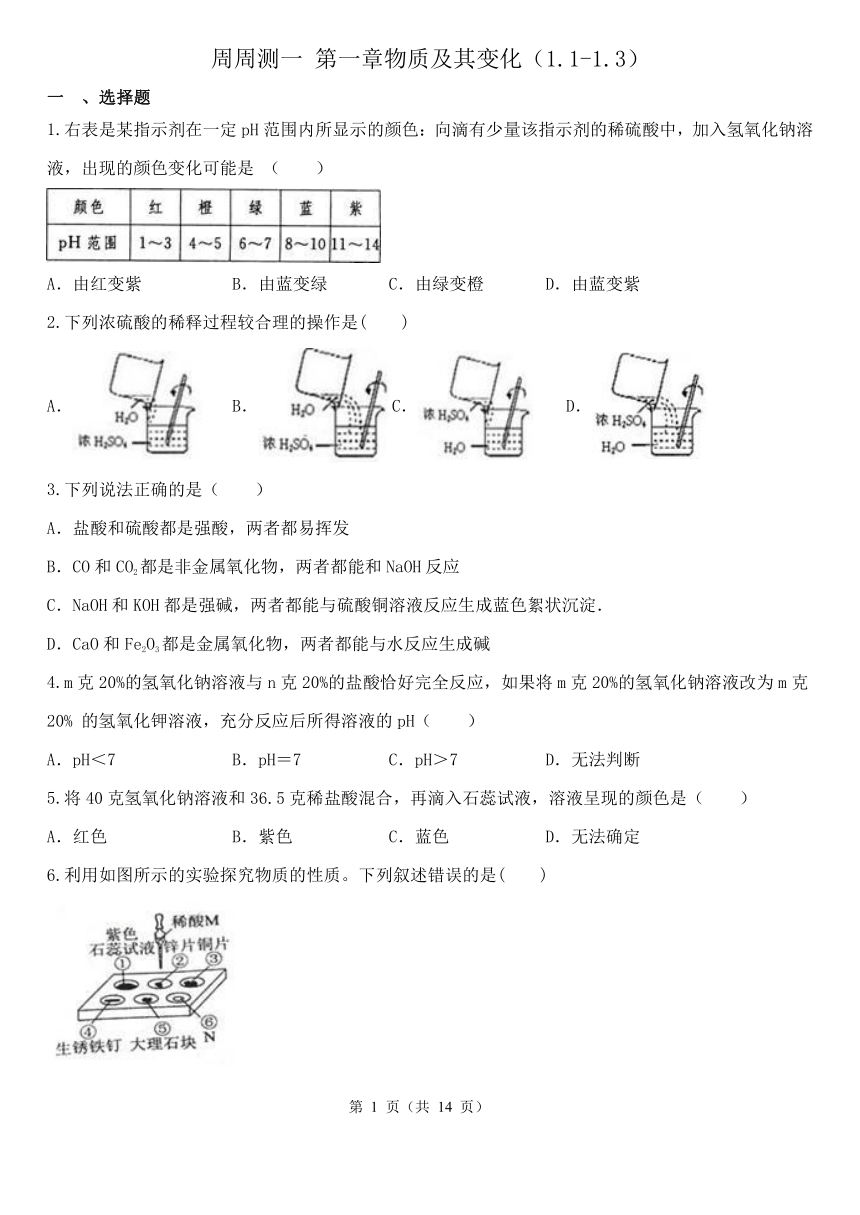

下列浓硫酸的稀释过程较合理的操作是( )

A. B.C. D.

下列说法正确的是( )

A.盐酸和硫酸都是强酸,两者都易挥发

B.CO和CO2都是非金属氧化物,两者都能和NaOH反应

C.NaOH和KOH都是强碱,两者都能与硫酸铜溶液反应生成蓝色絮状沉淀.

D.CaO和Fe2O3都是金属氧化物,两者都能与水反应生成碱

m克20%的氢氧化钠溶液与n克20%的盐酸恰好完全反应,如果将m克20%的氢氧化钠溶液改为m克20% 的氢氧化钾溶液,充分反应后所得溶液的pH( )

A.pH<7 B.pH=7 C.pH>7 D.无法判断

将40克氢氧化钠溶液和36.5克稀盐酸混合,再滴入石蕊试液,溶液呈现的颜色是( )

A.红色 B.紫色 C.蓝色 D.无法确定

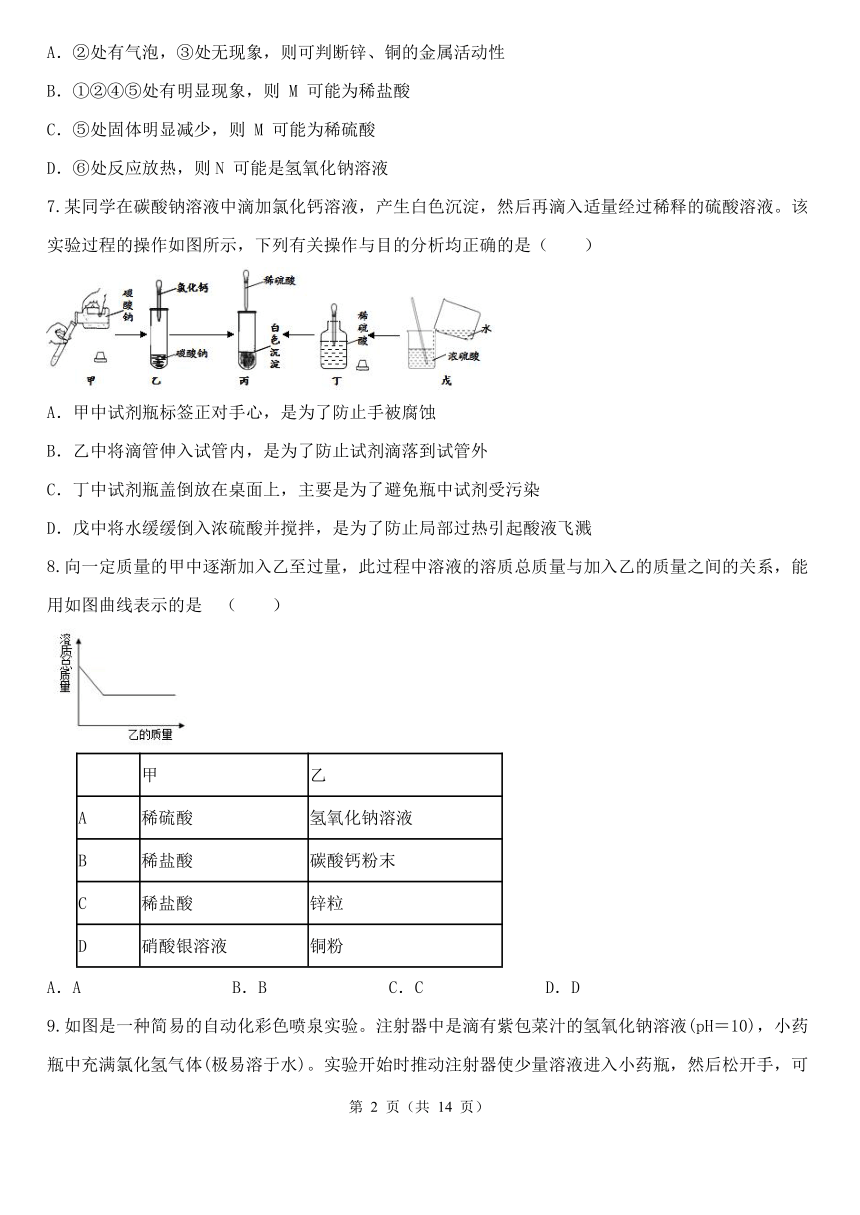

利用如图所示的实验探究物质的性质。下列叙述错误的是( )

A.②处有气泡,③处无现象,则可判断锌、铜的金属活动性

B.①②④⑤处有明显现象,则 M 可能为稀盐酸

C.⑤处固体明显减少,则 M 可能为稀硫酸

D.⑥处反应放热,则N 可能是氢氧化钠溶液

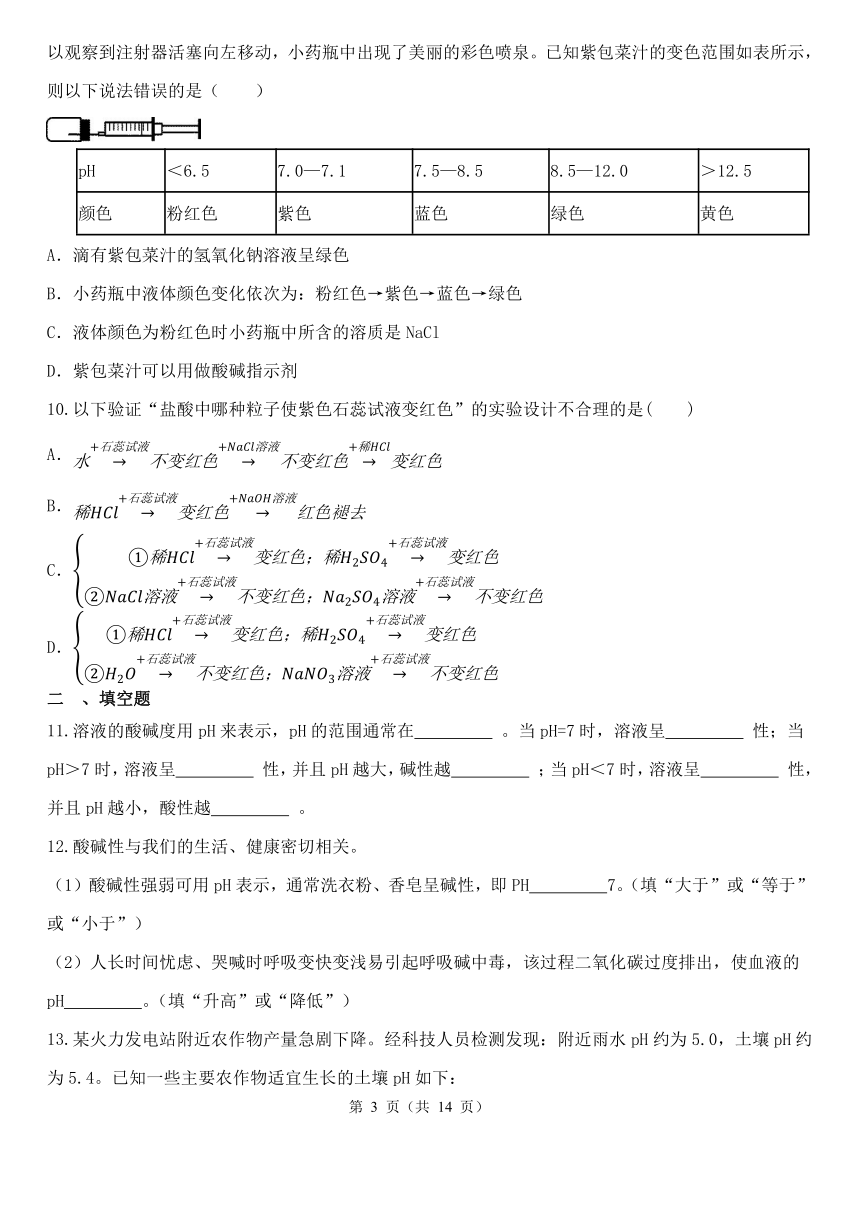

某同学在碳酸钠溶液中滴加氯化钙溶液,产生白色沉淀,然后再滴入适量经过稀释的硫酸溶液。该实验过程的操作如图所示,下列有关操作与目的分析均正确的是( )

A.甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止手被腐蚀

B.乙中将滴管伸入试管内,是为了防止试剂滴落到试管外

C.丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了避免瓶中试剂受污染

D.戊中将水缓缓倒入浓硫酸并搅拌,是为了防止局部过热引起酸液飞溅

向一定质量的甲中逐渐加入乙至过量,此过程中溶液的溶质总质量与加入乙的质量之间的关系,能用如图曲线表示的是 ( )

甲 乙

A 稀硫酸 氢氧化钠溶液

B 稀盐酸 碳酸钙粉末

C 稀盐酸 锌粒

D 硝酸银溶液 铜粉

A.A B.B C.C D.D

如图是一种简易的自动化彩色喷泉实验。注射器中是滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液(pH=10),小药瓶中充满氯化氢气体(极易溶于水)。实验开始时推动注射器使少量溶液进入小药瓶,然后松开手,可以观察到注射器活塞向左移动,小药瓶中出现了美丽的彩色喷泉。已知紫包菜汁的变色范围如表所示,则以下说法错误的是( )

pH <6.5 7.0—7.1 7.5—8.5 8.5—12.0 >12.5

颜色 粉红色 紫色 蓝色 绿色 黄色

A.滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液呈绿色

B.小药瓶中液体颜色变化依次为:粉红色→紫色→蓝色→绿色

C.液体颜色为粉红色时小药瓶中所含的溶质是NaCl

D.紫包菜汁可以用做酸碱指示剂

以下验证“盐酸中哪种粒子使紫色石蕊试液变红色”的实验设计不合理的是( )

A.

B.

C.

D.

、填空题

溶液的酸碱度用pH来表示,pH的范围通常在 。当pH=7时,溶液呈 性;当pH>7时,溶液呈 性,并且pH越大,碱性越 ;当pH<7时,溶液呈 性,并且pH越小,酸性越 。

酸碱性与我们的生活、健康密切相关。

(1)酸碱性强弱可用pH表示,通常洗衣粉、香皂呈碱性,即PH 7。(填“大于”或“等于”或“小于”)

(2)人长时间忧虑、哭喊时呼吸变快变浅易引起呼吸碱中毒,该过程二氧化碳过度排出,使血液的pH 。(填“升高”或“降低”)

某火力发电站附近农作物产量急剧下降。经科技人员检测发现:附近雨水pH约为5.0,土壤pH约为5.4。已知一些主要农作物适宜生长的土壤pH如下:

农作物 玉米 小麦 马铃薯

pH 6~7 6.3~7.5 4.8~5.5

(1)根据数据,该土壤最适合种植的农作物是 。

(2)要改良酸性土壤应选择一种适合的碱,这种碱是 (填化学式)。

在酸性或碱性溶液里能显示不同 的物质叫做酸碱指示剂,通常简称 。常用的指示剂及其在酸性、碱性溶液中的颜色如下表:

指示剂 酸性溶液 碱性溶液

石蕊试液(紫色) 红 蓝

酚酞试液(无色) 不变色 红

蓝色石蕊试纸 红 不变色

红色石蕊试纸 不变色 蓝色

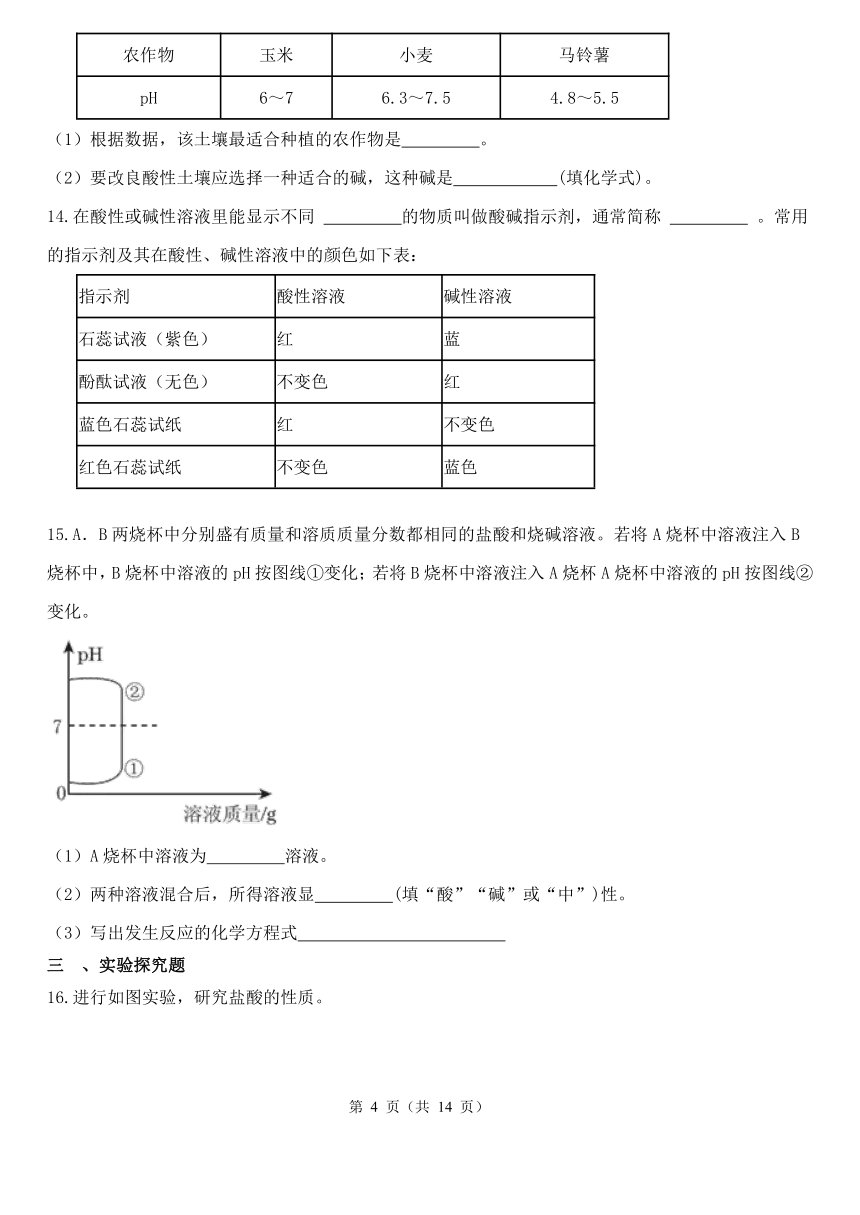

A.B两烧杯中分别盛有质量和溶质质量分数都相同的盐酸和烧碱溶液。若将A烧杯中溶液注入B烧杯中,B烧杯中溶液的pH按图线①变化;若将B烧杯中溶液注入A烧杯A烧杯中溶液的pH按图线②变化。

(1)A烧杯中溶液为 溶液。

(2)两种溶液混合后,所得溶液显 (填“酸”“碱”或“中”)性。

(3)写出发生反应的化学方程式

、实验探究题

进行如图实验,研究盐酸的性质。

(1)A中的现象是 。

(2)B中反应的化学方程式为 。

(3)C中滴入稀盐酸后得到溶液甲,向甲中继续滴加Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成。溶液甲中的溶质是 (填化学式)。

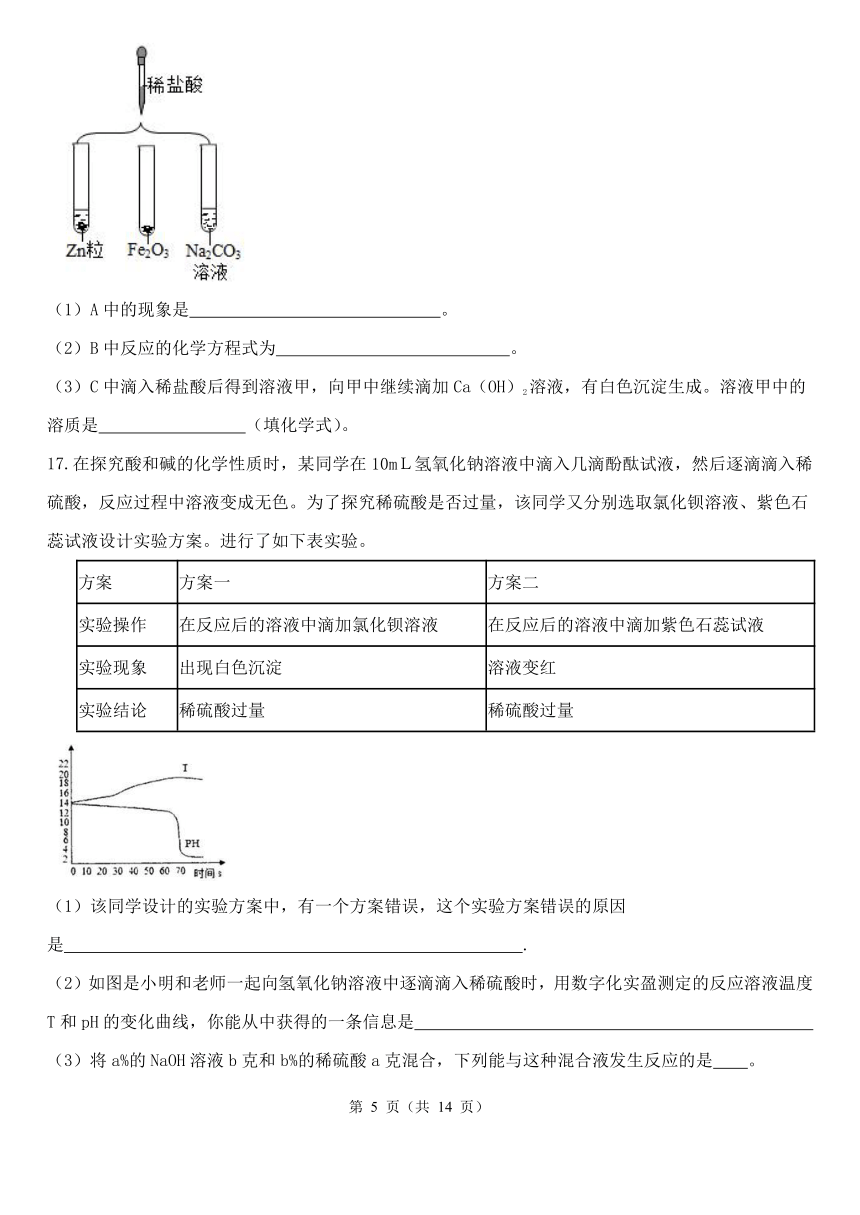

在探究酸和碱的化学性质时,某同学在10mL氢氧化钠溶液中滴入几滴酚酞试液,然后逐滴滴入稀硫酸,反应过程中溶液变成无色。为了探究稀硫酸是否过量,该同学又分别选取氯化钡溶液、紫色石蕊试液设计实验方案。进行了如下表实验。

方案 方案一 方案二

实验操作 在反应后的溶液中滴加氯化钡溶液 在反应后的溶液中滴加紫色石蕊试液

实验现象 出现白色沉淀 溶液变红

实验结论 稀硫酸过量 稀硫酸过量

(1)该同学设计的实验方案中,有一个方案错误,这个实验方案错误的原因是 .

(2)如图是小明和老师一起向氢氧化钠溶液中逐滴滴入稀硫酸时,用数字化实盈测定的反应溶液温度T和pH的变化曲线,你能从中获得的一条信息是

(3)将a%的NaOH溶液b克和b%的稀硫酸a克混合,下列能与这种混合液发生反应的是 。

A.氧化铜粉末 B.氯化钠 C.铁粉 D.氯化铁溶液

、解答题

阅读下列信息,分析回答有关问题。

1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600 ℃、2.02×104千帕和铁作催化剂的条件下首次合成了氨(NH3)。常温下,氨是一种无色有刺激性气味的气体,氨和氧气可以在铂催化和一定温度下反应生成一氧化氮和水。工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法。这一成果生产的化肥给农业带来了丰收,也获得了代替智利硝石生产炸药的原料。1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威康二世开战的决心,给世界人民带来了灾难。

(1)氨的物理性质: ;

(2)氨的化学性质: ;

(3)用化学方程式写出氨的实验室制法: .

(4)氨的用途: 。

某工厂利用废铁屑与废硫酸起反应来制取硫酸亚铁。现有废硫酸9.8吨(H2SO4的质量分数为10%),与足量的废铁屑起反应,可得到FeSO4多少吨?

实验后的废液一般需回收处理,不能直接倒入排污管,小科实验后收集到含有碳酸钠和氢氧化钠的混合废液10.22g,他向废液中缓缓滴入溶质质量分数为19.6%的稀硫酸,生成二氧化碳质量与滴入稀硫酸质量的关系如图所示。当废液恰好处理完毕时,溶液总质量为20g。溶于水的气体忽略不计,则:

(1)废液恰好处理完毕时,溶液的pH为 。

(2)图中m= g。

(3)废液恰好处理完毕时,回收所得溶液的溶质质量分数是多少

周周测一 第一章物质及其变化(1.1-1.3)答案解析

、选择题

A

【解析】酸性溶液的pH<7,碱性溶液的pH值>7,根据表格确定这种指示剂的变色规律,然后根据滴入的溶液特点判断颜色变化。

根据表格可知,当溶液为酸性时,指示剂显红、橙色;当溶液为中性时,指示剂显绿色;当溶液为碱性时,指示剂为蓝、紫色。

滴有少量该指示剂的稀硫酸中,该指示剂显红色;当滴入氢氧化钠溶液时,二者发生中和反应,酸性减小,pH逐渐增大,使溶液呈现酸性、中性和碱性的变化,那么颜色变化规律为:由红变紫。

故选A.

C

【解析】根据浓硫酸的稀释方法进行分析判断。

稀释浓硫酸时,要将浓硫酸慢慢的沿烧杯内壁倒入水中,且用玻璃棒不断搅拌,故C正确,而A.B、D错误。

故选C。

C

【解析】A.根据盐酸有挥发笥、硫酸没有挥发性分析;

B、根据一氧化碳不能与碱溶液反应分析;

C、根据碱的化学性质及氢氧化铜为蓝色沉淀分析;

D、根据氧化铁不能与水反应分析。

A.硫酸没有挥发性,不符合题意;

B、 CO和CO2都是非金属氧化物,CO不能和NaOH反应 ,不符合题意;

C、 NaOH和KOH都是强碱,两者都能与硫酸铜溶液反应生成蓝色絮状沉淀 ,符合题意;

D、 CaO和Fe2O3都是金属氧化物,氧化铁不能与水反应生成碱 ,不符合题意;

故选C。

A

【解析】根据盐酸与氢氧化钠和氢氧化钾反应的质量关系分析。

由方程式可知HCl+NaOH=NaCl+H2O HCl+KOH=KCl+H2O

36.5 40 36.5 56

中和等质量盐酸消耗氢氧化钾质量大于氢氧化钠, m克20%的氢氧化钠溶液与n克20%的盐酸恰好完全反应,如果将m克20%的氢氧化钠溶液改为m克20% 的氢氧化钾溶液, 盐酸不能完全反应, 反应后所得溶液的pH <7;

故选A.

D

【解析】根据氢氧化钠溶液和稀盐酸混合参加反应的物质为其溶质分析。

因没有确定氢氧化钠溶液和稀盐酸的溶质质量分数,所以不能确定将40克氢氧化钠溶液和36.5克稀盐酸混合后二者的剩余情况,所以滴加石蕊试液无法确定颜色变化;

故选D。

C

【解析】A.根据能与酸反应的金属比不能与酸反应的金属的活动性强分析;

B、根据酸的化学性质分析;

C、根据大理石与硫酸反应生成物微溶,反应几乎不能发生分析;

D、根据中和反应放热分析。

A.②处锌与酸反应会产生气体,说明锌活动性在氢前,③处铜不与酸反应,无现象发生,说明铜活动性在氢后,由此可判断锌、铜的金属活动性 ,不符合题意;

B、能与金属氧化物和碳酸钙反应的物质为酸,①②④⑤处有明显现象,则 M 可能为稀盐酸 ,不符合题意;

C、若M为稀硫酸,则大理石块与硫酸反应会生成微溶硫酸钙,反应马上停止,所以固体不会明显减小,符合题意;

D、 中和反应会放热,⑥处反应放热,则N 可能是氢氧化钠溶液 ,不符合题意;

故选C。

C

【解析】A.从甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止药液流下时腐蚀标签去分析解答;

B、从用胶头滴管向试管中滴加液体时,不应伸到试管内,应竖直、悬空正放,去分析解答;

C、从丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了防止盖上瓶塞时使瓶中试剂受污染;

D、从稀释浓硫酸的方法去分析解答.

学是一门以实验为基础的科学,学好实验基本操作是做好化学实验的基础.

解:A.甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止药液流下时腐蚀标签,故A错误;

B、用胶头滴管向试管中滴加液体时,不应伸到试管内,应竖直、悬空正放,故B错误;

C、丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了防止盖上瓶塞时使瓶中试剂受污染,故C正确;

D、稀释浓硫酸时,应把浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,切不可把水倒进浓硫酸里;如果将水注入浓硫酸里,由于水的密度较小,水会浮在浓硫酸的上面,溶解时放出的热量能使水立刻沸腾,使硫酸液滴向四周飞溅,这是非常危险的,故D错误.

故答案为:C.

D

【解析】根据题中所给各反应的方程式中物质间量的关系分析。

A.向硫酸中加入氢氧化钠溶液时,每98份质量的硫酸反应生成142份质量的硫酸钠,所以溶质质量增加,不符合题意;

B、向盐酸中加入碳酸钙时,每73份质量盐酸生成111份质量的氯化钙,溶质质量增加,不符合题意;

C、向盐酸中加锌,每73份质量的盐酸反应生成136份质量的氯化锌,溶质质量增加,不符合题意;

D、向硝酸银溶液中加铜粉,每64份质量的铜反应会置换出216份质量的银,所以溶液中溶质质量减少,直到完全反应保持不变,符合题意;

故答案为:D。

C

【解析】根据表格,分析紫包菜汁的颜色变化规律,然后对各个选项进行判断。

A.氢氧化钠溶液的pH=10,根据表格可知,滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液呈绿色 ,故A正确不合题意;

B.将紫包菜汁滴入氯化氢气体的小瓶中时,开始溶液呈酸性,此后随着氢氧化钠和稀盐酸的反应,溶液的pH逐渐增大,最大不可能大于氢氧化钠溶液的pH=10,则药瓶中液体颜色变化为:粉红色→紫色→蓝色→绿色 ,故B正确不合题意;

C.液体颜色为粉红色时,液体pH<6.5,呈酸性,此时溶质为反应产物NaCl和未反应的HCl,故C错误符合题意;

D.根据表格可知,紫包菜汁在遇到酸和碱时会呈现不同的颜色,可以做酸碱指示剂,故D正确不合题意。

故选C。

D

【解析】根据盐酸中含有氯离子、氢离子和水分子,要证明是哪咱离子使石蕊变色,可利用水分子和氯离子不能使石蕊变红,或除去氢离子石蕊红色褪去来完成分析。

A.水加石蕊试液不变色,说明变色不是水分子,加氯化钠溶液不变色,说明不是氯离子,加盐酸变红,说明是氢离子,设计合理;

B、加稀盐酸石蕊变红,加氢氧化钠,除去氢离子,红色褪去,则可证明氢离子的作用,设计合理;

C、加稀盐酸石蕊变红,加稀硫酸也变红,都含氢离子,加氯化钠不变红,加硫酸钠也不变红,都含钠离子,说明不是钠离子作用,而是氢离子作用,设计合理;

D、加稀盐酸石蕊变红,加稀硫酸也变红,都含氢离子,加水不变红,不是水分子作用,加硝酸钠石蕊不变红,没有证明是否为氯离子作用,设计不合理;

故答案为:D。

、填空题

0-14;中;碱;强;酸;强

【解析】根据已有的知识进行分析,酸性溶液的pH小于7,酸性越强,pH越小;中性溶液的pH等于7;碱性溶液的pH大于7,且碱性越强,pH越大,据此解答。

溶液的酸碱度用pH来表示,pH的范围通常在0~14,当pH=7时,溶液呈中性;当pH>7时,溶液呈碱性,并且pH越大,碱性越强;当pH<7时,溶液呈酸性,并且pH越小,酸性越强。

故答案为:0~14 中 碱 强 酸 强

(1)大于

(2)升高

【解析】(1)酸性溶液的pH<7,碱性溶液的pH>7,中性溶液的pH=7;

(2)碱中毒,即体液的碱性增强,pH升高。

(1)酸碱性强弱可用pH表示,通常洗衣粉、香皂呈碱性,即pH大于7。

(2)人长时间忧虑、哭喊时呼吸变快变浅易引起呼吸碱中毒,该过程二氧化碳过度排出,使血液的pH升高。

(1)马铃薯

(2)Ca(OH)2

【解析】(1)根据该地土壤和各作物适宜生长的土壤的 pH分析;

(2)根据氢氧化钙的用途分析。

(1) 根据数据,该土壤 pH约为5.4,最适合种植适宜生长土土壤pH为4.8~5.5 的马铃薯 ;

(2) 氢氧化钙常用于改良酸性土壤,化学式为 Ca(OH)2 。

故答案为:(1) 马铃薯 ;(2)Ca(OH)2 。

颜色;指示剂

【解析】1.有一类物质,在酸性和碱性溶液里能呈现出不同的颜色,因此能成为我们判断酸碱性的依据。

2.在酸性或碱性溶液里能显示出不同颜色的物质,叫做酸碱指示剂 (acid-base indicator),通常简称指示剂。下面是常见的指示剂和它们在酸 性或碱性溶液或中性溶液中的颜色。

指示剂 酸性溶液 碱性溶液 中性溶液

石蕊试液(紫色) 红色 蓝色 紫色

酚酞试液(无色) 无色 红色 无色

蓝色石蕊试纸 红色 不变色 不变色

红色石蕊试纸 不变色 蓝色 不变色

在酸性或碱性溶液里能显示不同 颜色 的物质叫做酸碱指示剂,通常简称 指示剂 。

故答案为:颜色;指示剂。

(1)烧碱

(2)酸

(3)NaOH+HCl=NaCl+H2O

【解析】根据氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,将盐酸加入氢氧化钠溶液中溶液pH减小,将氢氧化钠加入盐酸中,溶液pH增大及盐酸和氯化钠反应的质量关系分析。

(1)由pH的变化情况可知, 将A烧杯中溶液注入B烧杯中, B烧杯中pH由小于7上升,说明B烧杯中为盐酸,A中为烧碱溶液;

(2) 由方程式可知HCl+NaOH=NaCl+H2O

36.5 40

质量和溶质质量分数都相同的盐酸和烧碱溶液混合后,盐酸会有剩余,则所得溶液显酸性;

(3)氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,反应方程式为HCl+NaOH=NaCl+H2O;

故答案为:(1)烧碱;(2)酸;(3)HCl+NaOH=NaCl+H2O。

、实验探究题

(1)锌粒逐渐减少,有气泡产生

(2)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

(3)Na2CO3、NaCl

【解析】(1)根据金属与酸反应产生氢气分析;

(2)根据氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水分析;

(3)根据碳酸钠与氢氧化钙反应产生白色碳酸钙沉淀分析。

(1)A中为锌与盐酸的反应,现象为 锌粒逐渐减少,有气泡产生 ;

(2) B中反应的化学方程式为 Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O ;

(3) C中滴入稀盐酸后得到溶液甲,向甲中继续滴加Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成。说明碳酸钠过量,溶液甲中的溶质是 Na2CO3、NaCl ;

故答案为:(1) 锌粒逐渐减少,有气泡产生 ;(2) Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O ;(3) Na2CO3、NaCl 。

(1)反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀

(2)反应过程中放出热量或两种物质恰好完全中和时,反应放热最大或在0一60秒内氢氧化钠溶液没反应完

(3)D

【解析】(1)根据酸溶液的组成特点及化学性质分析;

(2)根据图像中温度的变化曲线分析;

(3)根据方程式计算氢氧化钠与硫酸反应后的剩余物质,再由其化学性质分析。

(1)因反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀,所以方案一是错误的;

(2)由温度变化的图像可知,反应过程中放出热量且两种物质恰好完全中和时,反应放热最大等信息;

(3) a%的NaOH溶液b克和b%的稀硫酸a克溶质质量相等,而氢氧化钠和硫酸反应的质量比为80:98,所以等质量的两种物质混合,氢氧化钠有剩余,A氧化铜不与氢氧化钠反应,错误;B氯化钠不与氢氧化钠反应,错误;C铁粉不与氢氧化钠反应,错误;D氯化铁溶液能与氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀,正确;

故答案为:(1) 反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀 ;(2) 反应过程中放出热量或两种物质恰好完全中和时,反应放热最大或在0一60秒内氢氧化钠溶液没反应完;(3)D。

、解答题

(1)常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体

(2)氨和氧气在铂催化和一定温度下反应能生成一氧化氮和水

(3)N2+3H2 2NH3

(4)制取化肥、炸药

【解析】根据题中所给信息分析,找出物理性质和化学性质,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性质是需要通过化学变化表现出来的性质。

(1)氨气的物理性质是常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体;(2)氨气化学性质是氨和氧气在铂催化和一定温度下反应能生成一氧化氮和水;(3)由资料可知,氨气的实验室制法为氮气和氢气在600 ℃、2.02×104千帕和铁作催化剂的条件下化合形成氨气;(4)氨气的用途是制取化肥、炸药等。

设生成硫酸亚铁的质量为x,

Fe+H2SO4 = FeSO4+H2↑;

98 152

9.8t×10% x

;

解得:x=1.52t。

【解析】写出铁粉和稀硫酸反应的化学方程式,然后根据硫酸溶质的质量计算出生成硫酸亚铁的质量。

(1)7

(2)10

(3)废液恰好处理完毕时,设生成硫酸钠质量为x,由硫酸钠中硫酸根质量与稀硫酸中硫酸根质量相等可知,生成硫酸钠质量为

10g×19.6%×÷=2.84g,则回收所得溶液的溶质质量分数是.

【解析】根据碳酸钠和氢氧化钠与硫酸恰好完全反应,溶液中只有硫酸钠,硫酸钠溶液呈中性,化学反应前后物质质量总和保持不变,元素种类和质量不变,由硫酸钠中硫酸根质量与稀硫酸中硫酸根质量相等计算出生成硫酸钠的质量,从而计算其质量分数分析。

(1) 废液恰好处理完毕时,碳酸钠和氢氧化钠与硫酸恰好完全反应,溶液中只有硫酸钠,溶液的pH为7;

(2)由质量守恒定律可知,10.22g+m-0.22g=20g,则m=10g;

第 1 页(共 1 页)

、选择题

右表是某指示剂在一定pH范围内所显示的颜色:向滴有少量该指示剂的稀硫酸中,加入氢氧化钠溶液,出现的颜色变化可能是 ( )

A.由红变紫 B.由蓝变绿 C.由绿变橙 D.由蓝变紫

下列浓硫酸的稀释过程较合理的操作是( )

A. B.C. D.

下列说法正确的是( )

A.盐酸和硫酸都是强酸,两者都易挥发

B.CO和CO2都是非金属氧化物,两者都能和NaOH反应

C.NaOH和KOH都是强碱,两者都能与硫酸铜溶液反应生成蓝色絮状沉淀.

D.CaO和Fe2O3都是金属氧化物,两者都能与水反应生成碱

m克20%的氢氧化钠溶液与n克20%的盐酸恰好完全反应,如果将m克20%的氢氧化钠溶液改为m克20% 的氢氧化钾溶液,充分反应后所得溶液的pH( )

A.pH<7 B.pH=7 C.pH>7 D.无法判断

将40克氢氧化钠溶液和36.5克稀盐酸混合,再滴入石蕊试液,溶液呈现的颜色是( )

A.红色 B.紫色 C.蓝色 D.无法确定

利用如图所示的实验探究物质的性质。下列叙述错误的是( )

A.②处有气泡,③处无现象,则可判断锌、铜的金属活动性

B.①②④⑤处有明显现象,则 M 可能为稀盐酸

C.⑤处固体明显减少,则 M 可能为稀硫酸

D.⑥处反应放热,则N 可能是氢氧化钠溶液

某同学在碳酸钠溶液中滴加氯化钙溶液,产生白色沉淀,然后再滴入适量经过稀释的硫酸溶液。该实验过程的操作如图所示,下列有关操作与目的分析均正确的是( )

A.甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止手被腐蚀

B.乙中将滴管伸入试管内,是为了防止试剂滴落到试管外

C.丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了避免瓶中试剂受污染

D.戊中将水缓缓倒入浓硫酸并搅拌,是为了防止局部过热引起酸液飞溅

向一定质量的甲中逐渐加入乙至过量,此过程中溶液的溶质总质量与加入乙的质量之间的关系,能用如图曲线表示的是 ( )

甲 乙

A 稀硫酸 氢氧化钠溶液

B 稀盐酸 碳酸钙粉末

C 稀盐酸 锌粒

D 硝酸银溶液 铜粉

A.A B.B C.C D.D

如图是一种简易的自动化彩色喷泉实验。注射器中是滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液(pH=10),小药瓶中充满氯化氢气体(极易溶于水)。实验开始时推动注射器使少量溶液进入小药瓶,然后松开手,可以观察到注射器活塞向左移动,小药瓶中出现了美丽的彩色喷泉。已知紫包菜汁的变色范围如表所示,则以下说法错误的是( )

pH <6.5 7.0—7.1 7.5—8.5 8.5—12.0 >12.5

颜色 粉红色 紫色 蓝色 绿色 黄色

A.滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液呈绿色

B.小药瓶中液体颜色变化依次为:粉红色→紫色→蓝色→绿色

C.液体颜色为粉红色时小药瓶中所含的溶质是NaCl

D.紫包菜汁可以用做酸碱指示剂

以下验证“盐酸中哪种粒子使紫色石蕊试液变红色”的实验设计不合理的是( )

A.

B.

C.

D.

、填空题

溶液的酸碱度用pH来表示,pH的范围通常在 。当pH=7时,溶液呈 性;当pH>7时,溶液呈 性,并且pH越大,碱性越 ;当pH<7时,溶液呈 性,并且pH越小,酸性越 。

酸碱性与我们的生活、健康密切相关。

(1)酸碱性强弱可用pH表示,通常洗衣粉、香皂呈碱性,即PH 7。(填“大于”或“等于”或“小于”)

(2)人长时间忧虑、哭喊时呼吸变快变浅易引起呼吸碱中毒,该过程二氧化碳过度排出,使血液的pH 。(填“升高”或“降低”)

某火力发电站附近农作物产量急剧下降。经科技人员检测发现:附近雨水pH约为5.0,土壤pH约为5.4。已知一些主要农作物适宜生长的土壤pH如下:

农作物 玉米 小麦 马铃薯

pH 6~7 6.3~7.5 4.8~5.5

(1)根据数据,该土壤最适合种植的农作物是 。

(2)要改良酸性土壤应选择一种适合的碱,这种碱是 (填化学式)。

在酸性或碱性溶液里能显示不同 的物质叫做酸碱指示剂,通常简称 。常用的指示剂及其在酸性、碱性溶液中的颜色如下表:

指示剂 酸性溶液 碱性溶液

石蕊试液(紫色) 红 蓝

酚酞试液(无色) 不变色 红

蓝色石蕊试纸 红 不变色

红色石蕊试纸 不变色 蓝色

A.B两烧杯中分别盛有质量和溶质质量分数都相同的盐酸和烧碱溶液。若将A烧杯中溶液注入B烧杯中,B烧杯中溶液的pH按图线①变化;若将B烧杯中溶液注入A烧杯A烧杯中溶液的pH按图线②变化。

(1)A烧杯中溶液为 溶液。

(2)两种溶液混合后,所得溶液显 (填“酸”“碱”或“中”)性。

(3)写出发生反应的化学方程式

、实验探究题

进行如图实验,研究盐酸的性质。

(1)A中的现象是 。

(2)B中反应的化学方程式为 。

(3)C中滴入稀盐酸后得到溶液甲,向甲中继续滴加Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成。溶液甲中的溶质是 (填化学式)。

在探究酸和碱的化学性质时,某同学在10mL氢氧化钠溶液中滴入几滴酚酞试液,然后逐滴滴入稀硫酸,反应过程中溶液变成无色。为了探究稀硫酸是否过量,该同学又分别选取氯化钡溶液、紫色石蕊试液设计实验方案。进行了如下表实验。

方案 方案一 方案二

实验操作 在反应后的溶液中滴加氯化钡溶液 在反应后的溶液中滴加紫色石蕊试液

实验现象 出现白色沉淀 溶液变红

实验结论 稀硫酸过量 稀硫酸过量

(1)该同学设计的实验方案中,有一个方案错误,这个实验方案错误的原因是 .

(2)如图是小明和老师一起向氢氧化钠溶液中逐滴滴入稀硫酸时,用数字化实盈测定的反应溶液温度T和pH的变化曲线,你能从中获得的一条信息是

(3)将a%的NaOH溶液b克和b%的稀硫酸a克混合,下列能与这种混合液发生反应的是 。

A.氧化铜粉末 B.氯化钠 C.铁粉 D.氯化铁溶液

、解答题

阅读下列信息,分析回答有关问题。

1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600 ℃、2.02×104千帕和铁作催化剂的条件下首次合成了氨(NH3)。常温下,氨是一种无色有刺激性气味的气体,氨和氧气可以在铂催化和一定温度下反应生成一氧化氮和水。工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法。这一成果生产的化肥给农业带来了丰收,也获得了代替智利硝石生产炸药的原料。1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威康二世开战的决心,给世界人民带来了灾难。

(1)氨的物理性质: ;

(2)氨的化学性质: ;

(3)用化学方程式写出氨的实验室制法: .

(4)氨的用途: 。

某工厂利用废铁屑与废硫酸起反应来制取硫酸亚铁。现有废硫酸9.8吨(H2SO4的质量分数为10%),与足量的废铁屑起反应,可得到FeSO4多少吨?

实验后的废液一般需回收处理,不能直接倒入排污管,小科实验后收集到含有碳酸钠和氢氧化钠的混合废液10.22g,他向废液中缓缓滴入溶质质量分数为19.6%的稀硫酸,生成二氧化碳质量与滴入稀硫酸质量的关系如图所示。当废液恰好处理完毕时,溶液总质量为20g。溶于水的气体忽略不计,则:

(1)废液恰好处理完毕时,溶液的pH为 。

(2)图中m= g。

(3)废液恰好处理完毕时,回收所得溶液的溶质质量分数是多少

周周测一 第一章物质及其变化(1.1-1.3)答案解析

、选择题

A

【解析】酸性溶液的pH<7,碱性溶液的pH值>7,根据表格确定这种指示剂的变色规律,然后根据滴入的溶液特点判断颜色变化。

根据表格可知,当溶液为酸性时,指示剂显红、橙色;当溶液为中性时,指示剂显绿色;当溶液为碱性时,指示剂为蓝、紫色。

滴有少量该指示剂的稀硫酸中,该指示剂显红色;当滴入氢氧化钠溶液时,二者发生中和反应,酸性减小,pH逐渐增大,使溶液呈现酸性、中性和碱性的变化,那么颜色变化规律为:由红变紫。

故选A.

C

【解析】根据浓硫酸的稀释方法进行分析判断。

稀释浓硫酸时,要将浓硫酸慢慢的沿烧杯内壁倒入水中,且用玻璃棒不断搅拌,故C正确,而A.B、D错误。

故选C。

C

【解析】A.根据盐酸有挥发笥、硫酸没有挥发性分析;

B、根据一氧化碳不能与碱溶液反应分析;

C、根据碱的化学性质及氢氧化铜为蓝色沉淀分析;

D、根据氧化铁不能与水反应分析。

A.硫酸没有挥发性,不符合题意;

B、 CO和CO2都是非金属氧化物,CO不能和NaOH反应 ,不符合题意;

C、 NaOH和KOH都是强碱,两者都能与硫酸铜溶液反应生成蓝色絮状沉淀 ,符合题意;

D、 CaO和Fe2O3都是金属氧化物,氧化铁不能与水反应生成碱 ,不符合题意;

故选C。

A

【解析】根据盐酸与氢氧化钠和氢氧化钾反应的质量关系分析。

由方程式可知HCl+NaOH=NaCl+H2O HCl+KOH=KCl+H2O

36.5 40 36.5 56

中和等质量盐酸消耗氢氧化钾质量大于氢氧化钠, m克20%的氢氧化钠溶液与n克20%的盐酸恰好完全反应,如果将m克20%的氢氧化钠溶液改为m克20% 的氢氧化钾溶液, 盐酸不能完全反应, 反应后所得溶液的pH <7;

故选A.

D

【解析】根据氢氧化钠溶液和稀盐酸混合参加反应的物质为其溶质分析。

因没有确定氢氧化钠溶液和稀盐酸的溶质质量分数,所以不能确定将40克氢氧化钠溶液和36.5克稀盐酸混合后二者的剩余情况,所以滴加石蕊试液无法确定颜色变化;

故选D。

C

【解析】A.根据能与酸反应的金属比不能与酸反应的金属的活动性强分析;

B、根据酸的化学性质分析;

C、根据大理石与硫酸反应生成物微溶,反应几乎不能发生分析;

D、根据中和反应放热分析。

A.②处锌与酸反应会产生气体,说明锌活动性在氢前,③处铜不与酸反应,无现象发生,说明铜活动性在氢后,由此可判断锌、铜的金属活动性 ,不符合题意;

B、能与金属氧化物和碳酸钙反应的物质为酸,①②④⑤处有明显现象,则 M 可能为稀盐酸 ,不符合题意;

C、若M为稀硫酸,则大理石块与硫酸反应会生成微溶硫酸钙,反应马上停止,所以固体不会明显减小,符合题意;

D、 中和反应会放热,⑥处反应放热,则N 可能是氢氧化钠溶液 ,不符合题意;

故选C。

C

【解析】A.从甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止药液流下时腐蚀标签去分析解答;

B、从用胶头滴管向试管中滴加液体时,不应伸到试管内,应竖直、悬空正放,去分析解答;

C、从丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了防止盖上瓶塞时使瓶中试剂受污染;

D、从稀释浓硫酸的方法去分析解答.

学是一门以实验为基础的科学,学好实验基本操作是做好化学实验的基础.

解:A.甲中试剂瓶标签正对手心,是为了防止药液流下时腐蚀标签,故A错误;

B、用胶头滴管向试管中滴加液体时,不应伸到试管内,应竖直、悬空正放,故B错误;

C、丁中试剂瓶盖倒放在桌面上,主要是为了防止盖上瓶塞时使瓶中试剂受污染,故C正确;

D、稀释浓硫酸时,应把浓硫酸沿器壁慢慢注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,切不可把水倒进浓硫酸里;如果将水注入浓硫酸里,由于水的密度较小,水会浮在浓硫酸的上面,溶解时放出的热量能使水立刻沸腾,使硫酸液滴向四周飞溅,这是非常危险的,故D错误.

故答案为:C.

D

【解析】根据题中所给各反应的方程式中物质间量的关系分析。

A.向硫酸中加入氢氧化钠溶液时,每98份质量的硫酸反应生成142份质量的硫酸钠,所以溶质质量增加,不符合题意;

B、向盐酸中加入碳酸钙时,每73份质量盐酸生成111份质量的氯化钙,溶质质量增加,不符合题意;

C、向盐酸中加锌,每73份质量的盐酸反应生成136份质量的氯化锌,溶质质量增加,不符合题意;

D、向硝酸银溶液中加铜粉,每64份质量的铜反应会置换出216份质量的银,所以溶液中溶质质量减少,直到完全反应保持不变,符合题意;

故答案为:D。

C

【解析】根据表格,分析紫包菜汁的颜色变化规律,然后对各个选项进行判断。

A.氢氧化钠溶液的pH=10,根据表格可知,滴有紫包菜汁的氢氧化钠溶液呈绿色 ,故A正确不合题意;

B.将紫包菜汁滴入氯化氢气体的小瓶中时,开始溶液呈酸性,此后随着氢氧化钠和稀盐酸的反应,溶液的pH逐渐增大,最大不可能大于氢氧化钠溶液的pH=10,则药瓶中液体颜色变化为:粉红色→紫色→蓝色→绿色 ,故B正确不合题意;

C.液体颜色为粉红色时,液体pH<6.5,呈酸性,此时溶质为反应产物NaCl和未反应的HCl,故C错误符合题意;

D.根据表格可知,紫包菜汁在遇到酸和碱时会呈现不同的颜色,可以做酸碱指示剂,故D正确不合题意。

故选C。

D

【解析】根据盐酸中含有氯离子、氢离子和水分子,要证明是哪咱离子使石蕊变色,可利用水分子和氯离子不能使石蕊变红,或除去氢离子石蕊红色褪去来完成分析。

A.水加石蕊试液不变色,说明变色不是水分子,加氯化钠溶液不变色,说明不是氯离子,加盐酸变红,说明是氢离子,设计合理;

B、加稀盐酸石蕊变红,加氢氧化钠,除去氢离子,红色褪去,则可证明氢离子的作用,设计合理;

C、加稀盐酸石蕊变红,加稀硫酸也变红,都含氢离子,加氯化钠不变红,加硫酸钠也不变红,都含钠离子,说明不是钠离子作用,而是氢离子作用,设计合理;

D、加稀盐酸石蕊变红,加稀硫酸也变红,都含氢离子,加水不变红,不是水分子作用,加硝酸钠石蕊不变红,没有证明是否为氯离子作用,设计不合理;

故答案为:D。

、填空题

0-14;中;碱;强;酸;强

【解析】根据已有的知识进行分析,酸性溶液的pH小于7,酸性越强,pH越小;中性溶液的pH等于7;碱性溶液的pH大于7,且碱性越强,pH越大,据此解答。

溶液的酸碱度用pH来表示,pH的范围通常在0~14,当pH=7时,溶液呈中性;当pH>7时,溶液呈碱性,并且pH越大,碱性越强;当pH<7时,溶液呈酸性,并且pH越小,酸性越强。

故答案为:0~14 中 碱 强 酸 强

(1)大于

(2)升高

【解析】(1)酸性溶液的pH<7,碱性溶液的pH>7,中性溶液的pH=7;

(2)碱中毒,即体液的碱性增强,pH升高。

(1)酸碱性强弱可用pH表示,通常洗衣粉、香皂呈碱性,即pH大于7。

(2)人长时间忧虑、哭喊时呼吸变快变浅易引起呼吸碱中毒,该过程二氧化碳过度排出,使血液的pH升高。

(1)马铃薯

(2)Ca(OH)2

【解析】(1)根据该地土壤和各作物适宜生长的土壤的 pH分析;

(2)根据氢氧化钙的用途分析。

(1) 根据数据,该土壤 pH约为5.4,最适合种植适宜生长土土壤pH为4.8~5.5 的马铃薯 ;

(2) 氢氧化钙常用于改良酸性土壤,化学式为 Ca(OH)2 。

故答案为:(1) 马铃薯 ;(2)Ca(OH)2 。

颜色;指示剂

【解析】1.有一类物质,在酸性和碱性溶液里能呈现出不同的颜色,因此能成为我们判断酸碱性的依据。

2.在酸性或碱性溶液里能显示出不同颜色的物质,叫做酸碱指示剂 (acid-base indicator),通常简称指示剂。下面是常见的指示剂和它们在酸 性或碱性溶液或中性溶液中的颜色。

指示剂 酸性溶液 碱性溶液 中性溶液

石蕊试液(紫色) 红色 蓝色 紫色

酚酞试液(无色) 无色 红色 无色

蓝色石蕊试纸 红色 不变色 不变色

红色石蕊试纸 不变色 蓝色 不变色

在酸性或碱性溶液里能显示不同 颜色 的物质叫做酸碱指示剂,通常简称 指示剂 。

故答案为:颜色;指示剂。

(1)烧碱

(2)酸

(3)NaOH+HCl=NaCl+H2O

【解析】根据氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,将盐酸加入氢氧化钠溶液中溶液pH减小,将氢氧化钠加入盐酸中,溶液pH增大及盐酸和氯化钠反应的质量关系分析。

(1)由pH的变化情况可知, 将A烧杯中溶液注入B烧杯中, B烧杯中pH由小于7上升,说明B烧杯中为盐酸,A中为烧碱溶液;

(2) 由方程式可知HCl+NaOH=NaCl+H2O

36.5 40

质量和溶质质量分数都相同的盐酸和烧碱溶液混合后,盐酸会有剩余,则所得溶液显酸性;

(3)氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,反应方程式为HCl+NaOH=NaCl+H2O;

故答案为:(1)烧碱;(2)酸;(3)HCl+NaOH=NaCl+H2O。

、实验探究题

(1)锌粒逐渐减少,有气泡产生

(2)Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

(3)Na2CO3、NaCl

【解析】(1)根据金属与酸反应产生氢气分析;

(2)根据氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水分析;

(3)根据碳酸钠与氢氧化钙反应产生白色碳酸钙沉淀分析。

(1)A中为锌与盐酸的反应,现象为 锌粒逐渐减少,有气泡产生 ;

(2) B中反应的化学方程式为 Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O ;

(3) C中滴入稀盐酸后得到溶液甲,向甲中继续滴加Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成。说明碳酸钠过量,溶液甲中的溶质是 Na2CO3、NaCl ;

故答案为:(1) 锌粒逐渐减少,有气泡产生 ;(2) Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O ;(3) Na2CO3、NaCl 。

(1)反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀

(2)反应过程中放出热量或两种物质恰好完全中和时,反应放热最大或在0一60秒内氢氧化钠溶液没反应完

(3)D

【解析】(1)根据酸溶液的组成特点及化学性质分析;

(2)根据图像中温度的变化曲线分析;

(3)根据方程式计算氢氧化钠与硫酸反应后的剩余物质,再由其化学性质分析。

(1)因反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀,所以方案一是错误的;

(2)由温度变化的图像可知,反应过程中放出热量且两种物质恰好完全中和时,反应放热最大等信息;

(3) a%的NaOH溶液b克和b%的稀硫酸a克溶质质量相等,而氢氧化钠和硫酸反应的质量比为80:98,所以等质量的两种物质混合,氢氧化钠有剩余,A氧化铜不与氢氧化钠反应,错误;B氯化钠不与氢氧化钠反应,错误;C铁粉不与氢氧化钠反应,错误;D氯化铁溶液能与氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀,正确;

故答案为:(1) 反应生成的硫酸钠与氯化钡也能发生反应生成白色沉淀 ;(2) 反应过程中放出热量或两种物质恰好完全中和时,反应放热最大或在0一60秒内氢氧化钠溶液没反应完;(3)D。

、解答题

(1)常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体

(2)氨和氧气在铂催化和一定温度下反应能生成一氧化氮和水

(3)N2+3H2 2NH3

(4)制取化肥、炸药

【解析】根据题中所给信息分析,找出物理性质和化学性质,物理性质是不需要通过化学变化表现出来的性质,化学性质是需要通过化学变化表现出来的性质。

(1)氨气的物理性质是常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体;(2)氨气化学性质是氨和氧气在铂催化和一定温度下反应能生成一氧化氮和水;(3)由资料可知,氨气的实验室制法为氮气和氢气在600 ℃、2.02×104千帕和铁作催化剂的条件下化合形成氨气;(4)氨气的用途是制取化肥、炸药等。

设生成硫酸亚铁的质量为x,

Fe+H2SO4 = FeSO4+H2↑;

98 152

9.8t×10% x

;

解得:x=1.52t。

【解析】写出铁粉和稀硫酸反应的化学方程式,然后根据硫酸溶质的质量计算出生成硫酸亚铁的质量。

(1)7

(2)10

(3)废液恰好处理完毕时,设生成硫酸钠质量为x,由硫酸钠中硫酸根质量与稀硫酸中硫酸根质量相等可知,生成硫酸钠质量为

10g×19.6%×÷=2.84g,则回收所得溶液的溶质质量分数是.

【解析】根据碳酸钠和氢氧化钠与硫酸恰好完全反应,溶液中只有硫酸钠,硫酸钠溶液呈中性,化学反应前后物质质量总和保持不变,元素种类和质量不变,由硫酸钠中硫酸根质量与稀硫酸中硫酸根质量相等计算出生成硫酸钠的质量,从而计算其质量分数分析。

(1) 废液恰好处理完毕时,碳酸钠和氢氧化钠与硫酸恰好完全反应,溶液中只有硫酸钠,溶液的pH为7;

(2)由质量守恒定律可知,10.22g+m-0.22g=20g,则m=10g;

第 1 页(共 1 页)

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿