3.2土地资源(教案+素材)-2024秋人教八上地理精简课堂

文档属性

| 名称 | 3.2土地资源(教案+素材)-2024秋人教八上地理精简课堂 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 972.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-11 06:35:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

3.2 土地资源

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

第二节 土地资源

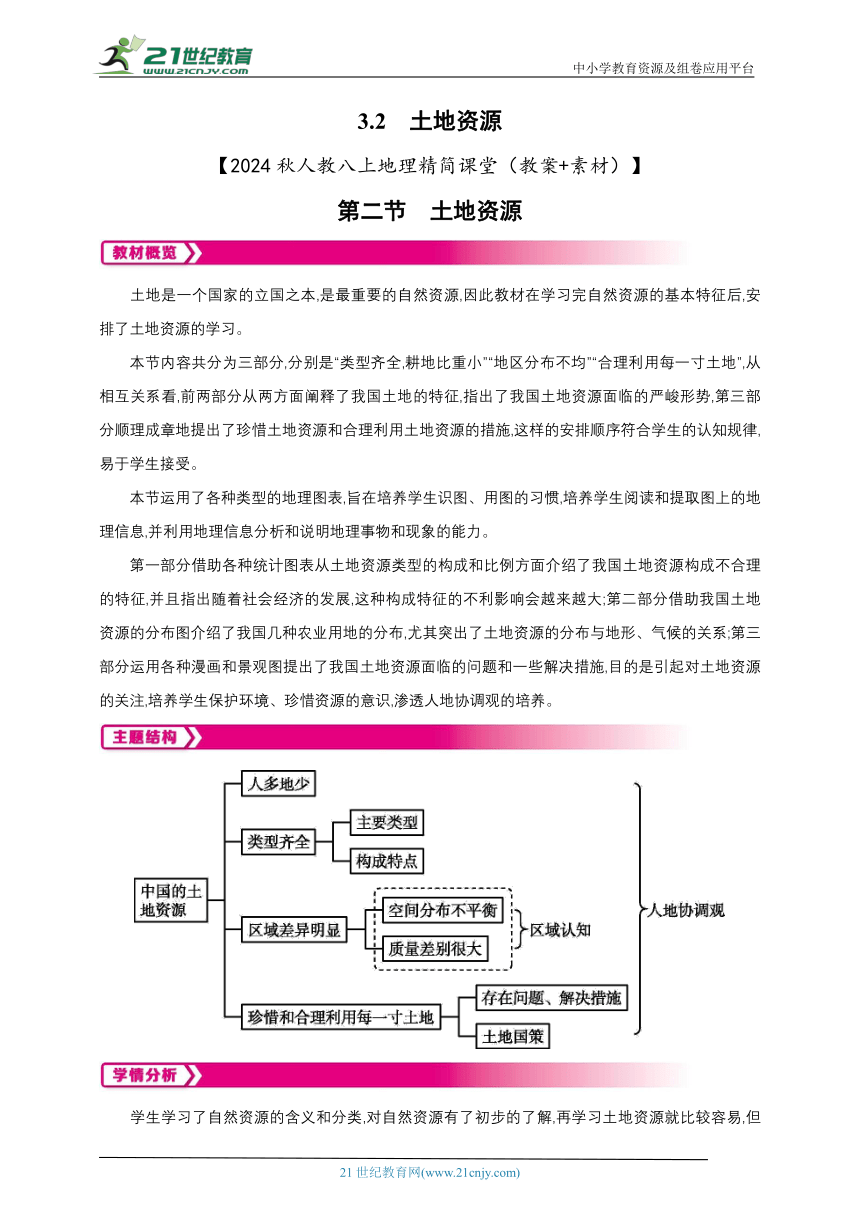

土地是一个国家的立国之本,是最重要的自然资源,因此教材在学习完自然资源的基本特征后,安排了土地资源的学习。

本节内容共分为三部分,分别是“类型齐全,耕地比重小”“地区分布不均”“合理利用每一寸土地”,从相互关系看,前两部分从两方面阐释了我国土地的特征,指出了我国土地资源面临的严峻形势,第三部分顺理成章地提出了珍惜土地资源和合理利用土地资源的措施,这样的安排顺序符合学生的认知规律,易于学生接受。

本节运用了各种类型的地理图表,旨在培养学生识图、用图的习惯,培养学生阅读和提取图上的地理信息,并利用地理信息分析和说明地理事物和现象的能力。

第一部分借助各种统计图表从土地资源类型的构成和比例方面介绍了我国土地资源构成不合理的特征,并且指出随着社会经济的发展,这种构成特征的不利影响会越来越大;第二部分借助我国土地资源的分布图介绍了我国几种农业用地的分布,尤其突出了土地资源的分布与地形、气候的关系;第三部分运用各种漫画和景观图提出了我国土地资源面临的问题和一些解决措施,目的是引起对土地资源的关注,培养学生保护环境、珍惜资源的意识,渗透人地协调观的培养。

学生学习了自然资源的含义和分类,对自然资源有了初步的了解,再学习土地资源就比较容易,但是本节运用了各种类型的地理图表,如统计图、土地资源分布图、地理漫画和景观图等,读图分析能力较差的同学在接受时可能有一定难度,因此在学习过程中,要发挥基础较好同学的带动作用,通过学生之间的互助实现共同提高。

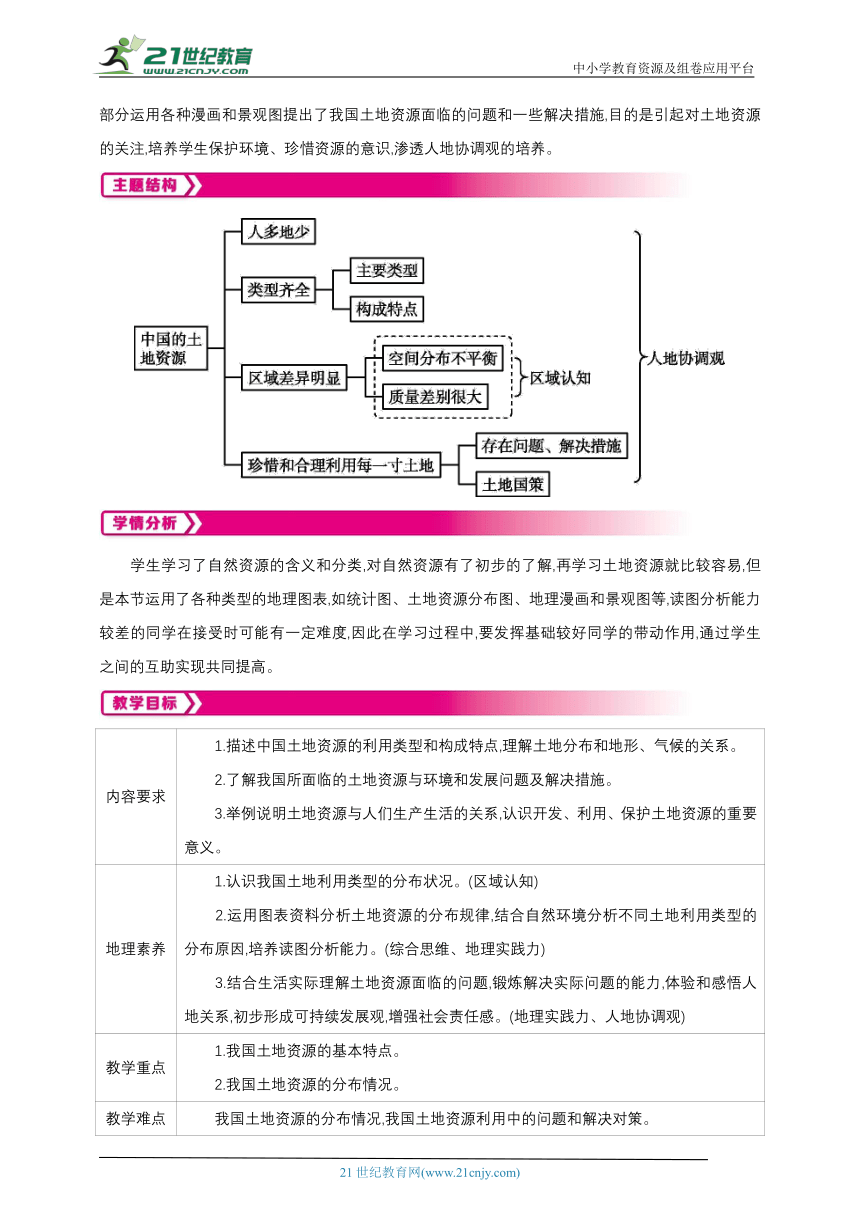

内容要求 1.描述中国土地资源的利用类型和构成特点,理解土地分布和地形、气候的关系。 2.了解我国所面临的土地资源与环境和发展问题及解决措施。 3.举例说明土地资源与人们生产生活的关系,认识开发、利用、保护土地资源的重要意义。

地理素养 1.认识我国土地利用类型的分布状况。(区域认知) 2.运用图表资料分析土地资源的分布规律,结合自然环境分析不同土地利用类型的分布原因,培养读图分析能力。(综合思维、地理实践力) 3.结合生活实际理解土地资源面临的问题,锻炼解决实际问题的能力,体验和感悟人地关系,初步形成可持续发展观,增强社会责任感。(地理实践力、人地协调观)

教学重点 1.我国土地资源的基本特点。 2.我国土地资源的分布情况。

教学难点 我国土地资源的分布情况,我国土地资源利用中的问题和解决对策。

教学建议 教学中以讨论法为主,培养学生的探究及分析能力。

土地是一个国家的立国之本,是最重要的自然资源,因此教材在学习完自然资源的基本特征后,安排了土地资源的学习。

本节内容共分为三部分,分别是“类型齐全,耕地比重小”“地区分布不均”“合理利用每一寸土地”,从相互关系看,前两部分从两方面阐释了我国土地的特征,指出了我国土地资源面临的严峻形势,第三部分顺理成章地提出了珍惜土地资源和合理利用土地资源的措施,这样的安排顺序符合学生的认知规律,易于学生接受。

本节运用了各种类型的地理图表,旨在培养学生识图、用图的习惯,培养学生阅读和提取图上的地理信息,并利用地理信息分析和说明地理事物和现象的能力。

第一部分借助各种统计图表从土地资源类型的构成和比例方面介绍了我国土地资源构成不合理的特征,并且指出随着社会经济的发展,这种构成特征的不利影响会越来越大;第二部分借助我国土地资源的分布图介绍了我国几种农业用地的分布,尤其突出了土地资源的分布与地形、气候的关系;第三部分运用各种漫画和景观图提出了我国土地资源面临的问题和一些解决措施,目的是引起对土地资源的关注,培养学生保护环境、珍惜资源的意识,渗透人地协调观的培养。

学生学习了自然资源的含义和分类,对自然资源有了初步的了解,再学习土地资源就比较容易,但是本节运用了各种类型的地理图表,如统计图、土地资源分布图、地理漫画和景观图等,读图分析能力较差的同学在接受时可能有一定难度,因此在学习过程中,要发挥基础较好同学的带动作用,通过学生之间的互助实现共同提高。

内容要求 1.描述中国土地资源的利用类型和构成特点,理解土地分布和地形、气候的关系。 2.了解我国所面临的土地资源与环境和发展问题及解决措施。 3.举例说明土地资源与人们生产生活的关系,认识开发、利用、保护土地资源的重要意义。

地理素养 1.认识我国土地利用类型的分布状况。(区域认知) 2.运用图表资料分析土地资源的分布规律,结合自然环境分析不同土地利用类型的分布原因,培养读图分析能力。(综合思维、地理实践力) 3.结合生活实际理解土地资源面临的问题,锻炼解决实际问题的能力,体验和感悟人地关系,初步形成可持续发展观,增强社会责任感。(地理实践力、人地协调观)

教学重点 1.我国土地资源的基本特点。 2.我国土地资源的分布情况。

教学难点 我国土地资源的分布情况,我国土地资源利用中的问题和解决对策。

教学建议 教学中以讨论法为主,培养学生的探究及分析能力。

第二节 土地资源

新课导学

[图片导入] 教师(运用多媒体展示广阔的草地、茂密的森林和高楼林立的城市):

同学们,请你们观看图片,讨论它们都和哪种自然资源有关

学生讨论:土地资源。

教师:人和土地的关系,就好像鱼和水的关系一样,土地抚育人类,人类利用着土地。今天我们就一起了解中国土地资源的构成和分布,感受土地带给我们无尽的恩泽。

[问题导入] 同学们,你知道我国的土地日是哪一天吗 (6月25日)今年土地日的主题是什么呢 我国为什么要设立土地日呢 今天我们大家一起学习我国土地资源的相关问题。

[诗歌导入] 教师朗读:“假如我是一只鸟/我也应该用嘶哑的喉咙歌唱/这被暴风雨所打击着的土地/这永远汹涌着我们的悲愤的河流/这无止息地吹刮着的激怒的风/和那来自林间的无比温柔的黎明/然后我死了/连羽毛也腐烂在土地里面/为什么我的眼里常含泪水/因为我对这土地爱得深沉。”

同学们,你们读过这首诗词吗 这是谁的作品 作品标题是什么 (我国著名诗人艾青的《我爱这土地》)从古至今有多少人赞美土地,歌颂土地,你了解与土地有关的诗歌或故事吗 你能说一说吗 请几名同学说一说,注意把握好时间,再切入课题。

教学指导

一、资料分析法

地理事物的分布特点是地理学习中非常重要的内容。教师不要直接讲授答案,应该给学生提供不同主题的地图资料,让学生对比阅读,得出结论。

在《土地资源》的学习中,教师指导学生通过中国主要土地利用类型的分布图与中国干湿区的分布图、中国年降水量的分布图、中国地形分布图之间的对比,让学生总结出各种土地利用类型的区域分布特征,进而概括影响因素。我们不妨采取以下几个步骤:

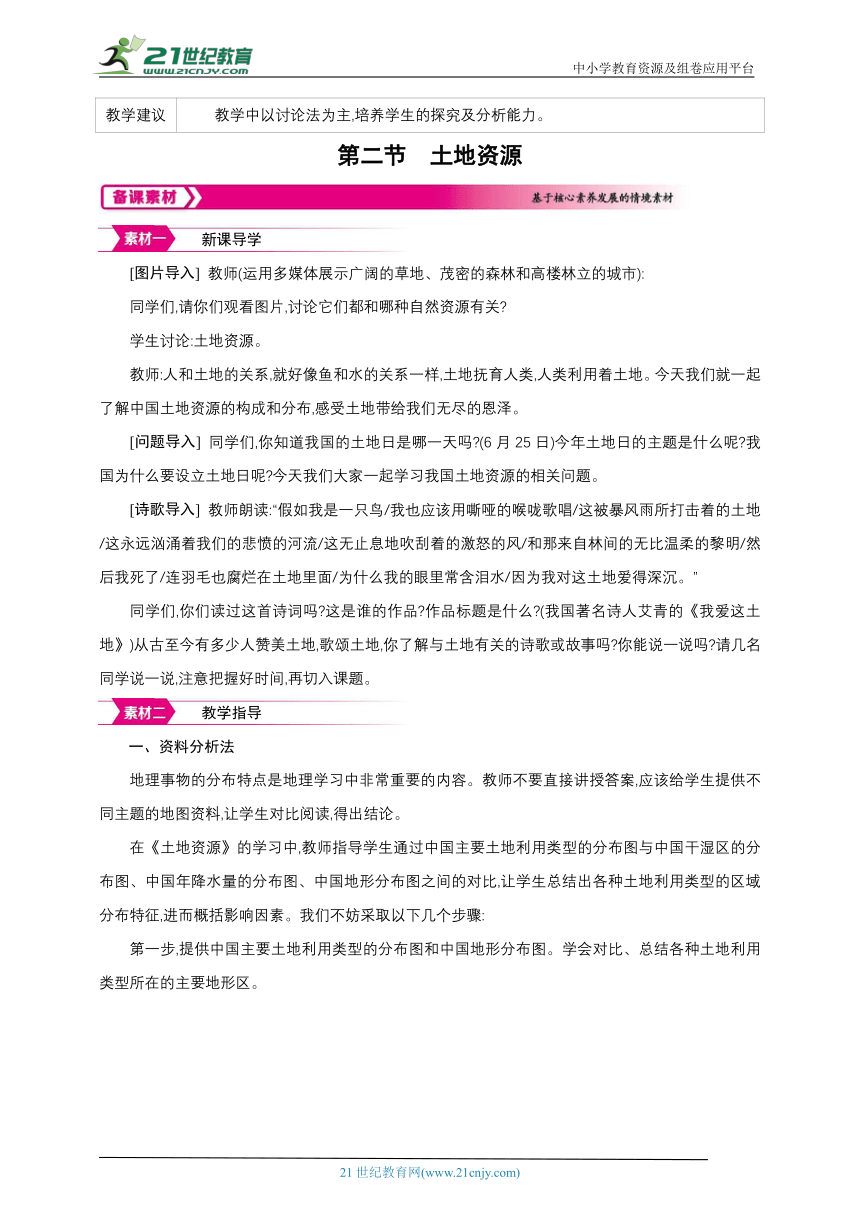

第一步,提供中国主要土地利用类型的分布图和中国地形分布图。学会对比、总结各种土地利用类型所在的主要地形区。

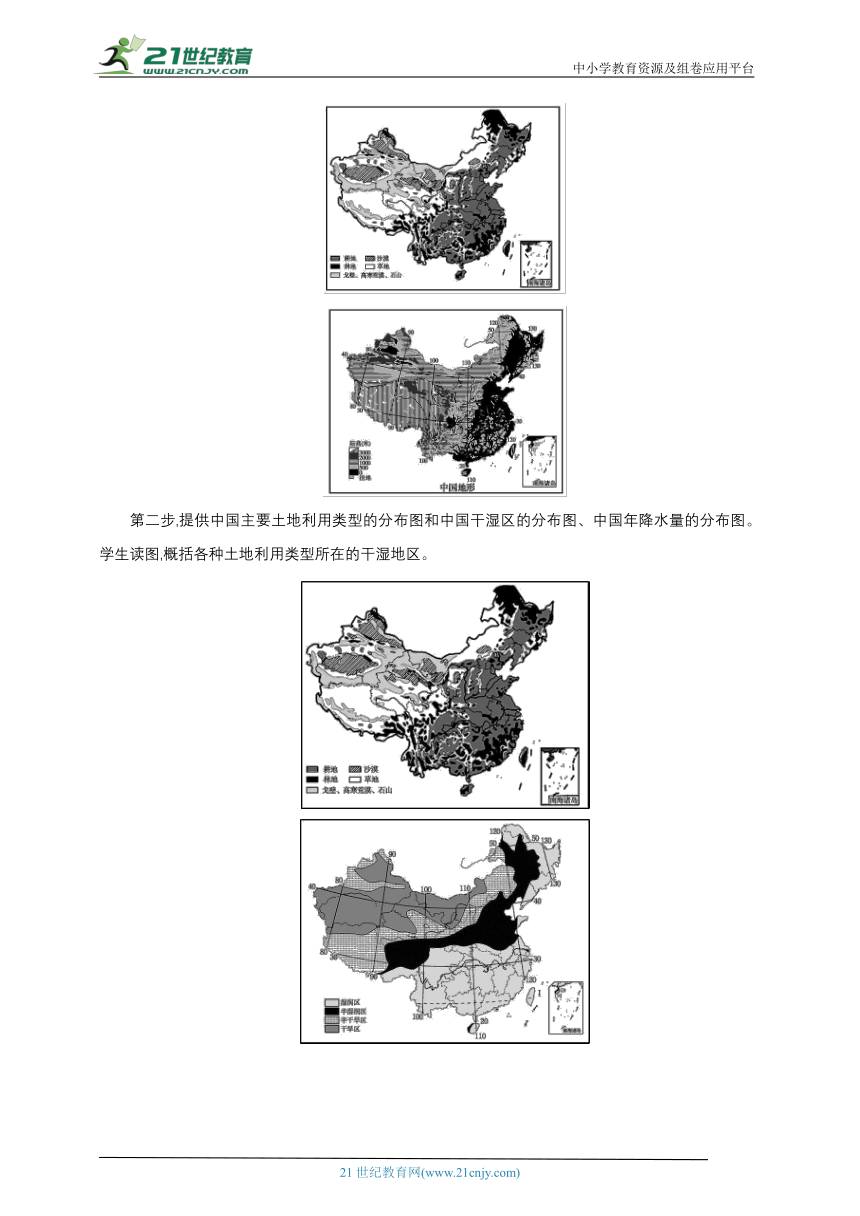

第二步,提供中国主要土地利用类型的分布图和中国干湿区的分布图、中国年降水量的分布图。学生读图,概括各种土地利用类型所在的干湿地区。

第三步,问题指引,引发思考。

各种土地利用类型为什么主要集中在这些区域 学生思考得出气候和地形是两个主要影响因素。

二、温故知新法

本节知识和前面学习的自然环境密切相关,因此温故知新法是一个重要的学习方法,可以在课前复习我国地形和气候的分布,这样理解不同土地利用类型的分布会比较容易。

情境素材

详见电子资源

1.守住全国耕地不少于18亿亩这条红线

到2006年10月31日,中国的耕地面积为18.27亿亩,而在1996年,中国的耕地数量还维持在19.51亿亩,10年间中国的耕地少了1.24亿亩。

2006年春天,十届全国人大四次会议上通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出,18亿亩耕地是未来五年一个具有法律效力的约束性指标,是不可逾越的一道红线。

18亿亩红线是指全国耕地总数目要至少保持在18亿亩以上。决不能因为城市化及工业化过程而使耕地大量减少。是经过科学计算得出的,保持我国粮食安全稳定的耕地总数。

“食为天,食以地为本”。 耕地保有量的多少直接关系到一个国家的粮食安全。我国是一个粮食生产大国,也是一个粮食消费大国。从某种意义上来说,守住了这18亿亩耕地保有量的“红线”, 也就守住了我国14亿人的“口粮田”,也就保证了在当今复杂多变的国际形势下我国的粮食安全,更进一步确保了我国在世界上作为一个大国的政治地位。

[试题设计]

2023年6月25日是第33个“全国土地日”,主题是“节约集约用地 严守耕地红线”。读2011—2017年我国耕地面积与人均耕地面积的变化示意图及相关漫画,完成(1)~(2)题。

(1)全国土地日的主题“节约集约用地,严守耕地红线”是基于我国 的国情(C)

A.平原面积广阔 B.人口迅速增长

C.人均耕地减少 D.经济迅速发展

(2)漫画反映的土地问题是 (C)

A.过垦过牧,土地退化 B.土壤污染严重

C.建设用地挤占耕地 D.农民撂荒增多

2.三北防护林

三北防护林又称修造绿色万里长城活动。1979年,国家决定在西北、华北北部、东北西部风沙危害、水土流失严重的地区,建设大型防护林工程,即带、片、网相结合的“绿色万里长城”。规划范围包括新疆、青海、宁夏、内蒙古、甘肃中北部、陕西、晋北坝上地区和东北三省的西部共324个县(旗),农村人口4400万,总面积39亿亩。以求能锁住风沙,减轻自然灾害。三北防护林体系建设工程于1978年11月启动,建设范围主要是风沙危害和水土流失严重的西北、华北、东北地区,工程规划期限为73年,分八期工程进行。目前已正式启动第六期工程建设。

三北防护林体系工程是一项正在我国北方实施的宏伟生态建设工程,它是我国林业发展史上的一大壮举,开创了我国林业生态工程建设的先河。地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区,包括我国北方13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区),建设范围东起黑龙江省的宾县,西至新疆维吾尔自治区乌孜别里山口,东西长4480千米,南北宽560~1460千米,总面积406.9万平方千米,占国土面积的42.4%,接近我国的半壁河山。也是世界四大生物工程之首,四大生物工程分别是:美国的“罗斯福大草原工程”,苏联的“斯大林改造大自然计划”,北非五国(摩洛哥,阿尔及利亚,突尼斯,利比亚,埃及)的“绿色坝建设”和中国的“三北”防护林工程。

[试题设计]

“三北防护林”主要的生态效益是 (D)

A.增加林地面积 B.增加生物的多样性

C.营造优美风景 D.防风固沙、防止沙漠化

3.内蒙古大草原

内蒙古大草原的自然区域也并非仅限于内蒙古自治区内。从自然区域来看,内蒙古大草原在中国北方的延伸很广,就如同蒙古族的分布一样。内蒙古大草原,鲜碧如画,一望无际,尤其是以北部海拉尔为中心的大兴安岭西麓林缘草甸草场,更是目前中国最佳的天然牧场之一。

内蒙古自治区内是我国最大的草场和天然牧场。最著名的要数呼伦贝尔大草原,是世界上天然内蒙古草原草原保留面积最大的地方,是我国最大的无污染源动物食品基地。内蒙古自治区是全国东西跨度最长的省区,与黑、吉、辽、冀、晋、陕、甘、宁八省区相邻,周边有长春、沈阳、太原、银川、兰州等大中城市。

内蒙古大草原是国家重要的畜牧业生产基地。羊草、羊茅、冰草、无芒雀麦、披碱草、野黑麦、黄花苜蓿、野豌豆、野车轴草等禾本和豆科牧草,是著名的优良牧草。肥美的草原,孕育出丰富的畜种资源。

内蒙古大草原所处纬度较高,主要位于北纬40—45度之间,世界畜牧专家确认,40—45度左右是最佳的奶源纬度带。而内蒙古大草原恰恰位于北纬40—45度左右这一天然养牛带上,与欧洲、南美、新西兰处于同一纬度;内蒙古大草原日照充分,全年太阳辐射量从东北向西南递增,日照时数从东部的2700小时,逐步增至西部阿拉善盟、巴彦淖尔市的3400小时以上。充足的日照,更有利于植物的光合作用,丰富自然的植被食物链,尤其是独特的饲草饲料资源,富含奶牛所需的粗蛋白、粗脂肪、钙、磷等多种营养素,为奶牛提供了最优质的营养。

板书设计

教材活动参考答案

[教材P69活动·参考答案]

略。

[教材P70~71活动·参考答案]

1.略。

2.土地利用类型分布

土地利用类型 所在的干湿地区 主要地形类型

耕地 水田 湿润区 平原、丘陵

旱地 大部分为半湿润区 平原、丘陵

草地 干旱、半干旱区 高原、山地

林地 湿润、半湿润区 山地、丘陵

难以利用土地 干旱、半干旱区 高原、盆地、山地

[教材P73~74活动·参考答案]

1. “土地专家门诊”

“耕地”科

“诊断”: 1. 建设用地挤占 2. 水土流失严重 3. 风沙危害加剧 4. 污染严重 “处方”: ● 控制人口数量,依法保护耕地;加强农田基本建设和基本农田保护; ● 植树造林,保持水土; ● 营造防护林; ● 治理污染。

“草地”科

“诊断”: 1. 过度放牧 2. 开垦 3. 水土流失严重 4. 土地荒漠化 “处方”: ● 合理控制载畜量; ● 退耕还草; ● 植树造林,保持水土; ● 植树造林、种草。

“林地”科

“诊断”: 1. 乱砍滥伐 2. 毁林开荒 3. 水土流失严重 “处方”: ● 禁止乱砍滥伐,保护森林资源,合理砍伐; ● 退耕还林; ● 植树造林,保持水土。

“建设用地”科

“诊断”: 1. 盲目发展 2. 粗放管理 “处方”: ● 合理规划发展目标; ● 规范管理用地审批和监管制度。

2. “土地专家规划”

沙漠、戈壁

国家政策性引资开发沙漠,如发展旅游和经济作物,国家政策补贴兼种其他物种。

雪山

设立自然保护区,有限制地发展旅游业。

高寒荒漠

防止滥垦,建立国家级保护区。

石山

可开发石材。

3. 2023年全国土地日的主题是:节约集约用地 严守耕地红线。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

3.2 土地资源

【2024秋人教八上地理精简课堂(教案+素材)】

第二节 土地资源

土地是一个国家的立国之本,是最重要的自然资源,因此教材在学习完自然资源的基本特征后,安排了土地资源的学习。

本节内容共分为三部分,分别是“类型齐全,耕地比重小”“地区分布不均”“合理利用每一寸土地”,从相互关系看,前两部分从两方面阐释了我国土地的特征,指出了我国土地资源面临的严峻形势,第三部分顺理成章地提出了珍惜土地资源和合理利用土地资源的措施,这样的安排顺序符合学生的认知规律,易于学生接受。

本节运用了各种类型的地理图表,旨在培养学生识图、用图的习惯,培养学生阅读和提取图上的地理信息,并利用地理信息分析和说明地理事物和现象的能力。

第一部分借助各种统计图表从土地资源类型的构成和比例方面介绍了我国土地资源构成不合理的特征,并且指出随着社会经济的发展,这种构成特征的不利影响会越来越大;第二部分借助我国土地资源的分布图介绍了我国几种农业用地的分布,尤其突出了土地资源的分布与地形、气候的关系;第三部分运用各种漫画和景观图提出了我国土地资源面临的问题和一些解决措施,目的是引起对土地资源的关注,培养学生保护环境、珍惜资源的意识,渗透人地协调观的培养。

学生学习了自然资源的含义和分类,对自然资源有了初步的了解,再学习土地资源就比较容易,但是本节运用了各种类型的地理图表,如统计图、土地资源分布图、地理漫画和景观图等,读图分析能力较差的同学在接受时可能有一定难度,因此在学习过程中,要发挥基础较好同学的带动作用,通过学生之间的互助实现共同提高。

内容要求 1.描述中国土地资源的利用类型和构成特点,理解土地分布和地形、气候的关系。 2.了解我国所面临的土地资源与环境和发展问题及解决措施。 3.举例说明土地资源与人们生产生活的关系,认识开发、利用、保护土地资源的重要意义。

地理素养 1.认识我国土地利用类型的分布状况。(区域认知) 2.运用图表资料分析土地资源的分布规律,结合自然环境分析不同土地利用类型的分布原因,培养读图分析能力。(综合思维、地理实践力) 3.结合生活实际理解土地资源面临的问题,锻炼解决实际问题的能力,体验和感悟人地关系,初步形成可持续发展观,增强社会责任感。(地理实践力、人地协调观)

教学重点 1.我国土地资源的基本特点。 2.我国土地资源的分布情况。

教学难点 我国土地资源的分布情况,我国土地资源利用中的问题和解决对策。

教学建议 教学中以讨论法为主,培养学生的探究及分析能力。

土地是一个国家的立国之本,是最重要的自然资源,因此教材在学习完自然资源的基本特征后,安排了土地资源的学习。

本节内容共分为三部分,分别是“类型齐全,耕地比重小”“地区分布不均”“合理利用每一寸土地”,从相互关系看,前两部分从两方面阐释了我国土地的特征,指出了我国土地资源面临的严峻形势,第三部分顺理成章地提出了珍惜土地资源和合理利用土地资源的措施,这样的安排顺序符合学生的认知规律,易于学生接受。

本节运用了各种类型的地理图表,旨在培养学生识图、用图的习惯,培养学生阅读和提取图上的地理信息,并利用地理信息分析和说明地理事物和现象的能力。

第一部分借助各种统计图表从土地资源类型的构成和比例方面介绍了我国土地资源构成不合理的特征,并且指出随着社会经济的发展,这种构成特征的不利影响会越来越大;第二部分借助我国土地资源的分布图介绍了我国几种农业用地的分布,尤其突出了土地资源的分布与地形、气候的关系;第三部分运用各种漫画和景观图提出了我国土地资源面临的问题和一些解决措施,目的是引起对土地资源的关注,培养学生保护环境、珍惜资源的意识,渗透人地协调观的培养。

学生学习了自然资源的含义和分类,对自然资源有了初步的了解,再学习土地资源就比较容易,但是本节运用了各种类型的地理图表,如统计图、土地资源分布图、地理漫画和景观图等,读图分析能力较差的同学在接受时可能有一定难度,因此在学习过程中,要发挥基础较好同学的带动作用,通过学生之间的互助实现共同提高。

内容要求 1.描述中国土地资源的利用类型和构成特点,理解土地分布和地形、气候的关系。 2.了解我国所面临的土地资源与环境和发展问题及解决措施。 3.举例说明土地资源与人们生产生活的关系,认识开发、利用、保护土地资源的重要意义。

地理素养 1.认识我国土地利用类型的分布状况。(区域认知) 2.运用图表资料分析土地资源的分布规律,结合自然环境分析不同土地利用类型的分布原因,培养读图分析能力。(综合思维、地理实践力) 3.结合生活实际理解土地资源面临的问题,锻炼解决实际问题的能力,体验和感悟人地关系,初步形成可持续发展观,增强社会责任感。(地理实践力、人地协调观)

教学重点 1.我国土地资源的基本特点。 2.我国土地资源的分布情况。

教学难点 我国土地资源的分布情况,我国土地资源利用中的问题和解决对策。

教学建议 教学中以讨论法为主,培养学生的探究及分析能力。

第二节 土地资源

新课导学

[图片导入] 教师(运用多媒体展示广阔的草地、茂密的森林和高楼林立的城市):

同学们,请你们观看图片,讨论它们都和哪种自然资源有关

学生讨论:土地资源。

教师:人和土地的关系,就好像鱼和水的关系一样,土地抚育人类,人类利用着土地。今天我们就一起了解中国土地资源的构成和分布,感受土地带给我们无尽的恩泽。

[问题导入] 同学们,你知道我国的土地日是哪一天吗 (6月25日)今年土地日的主题是什么呢 我国为什么要设立土地日呢 今天我们大家一起学习我国土地资源的相关问题。

[诗歌导入] 教师朗读:“假如我是一只鸟/我也应该用嘶哑的喉咙歌唱/这被暴风雨所打击着的土地/这永远汹涌着我们的悲愤的河流/这无止息地吹刮着的激怒的风/和那来自林间的无比温柔的黎明/然后我死了/连羽毛也腐烂在土地里面/为什么我的眼里常含泪水/因为我对这土地爱得深沉。”

同学们,你们读过这首诗词吗 这是谁的作品 作品标题是什么 (我国著名诗人艾青的《我爱这土地》)从古至今有多少人赞美土地,歌颂土地,你了解与土地有关的诗歌或故事吗 你能说一说吗 请几名同学说一说,注意把握好时间,再切入课题。

教学指导

一、资料分析法

地理事物的分布特点是地理学习中非常重要的内容。教师不要直接讲授答案,应该给学生提供不同主题的地图资料,让学生对比阅读,得出结论。

在《土地资源》的学习中,教师指导学生通过中国主要土地利用类型的分布图与中国干湿区的分布图、中国年降水量的分布图、中国地形分布图之间的对比,让学生总结出各种土地利用类型的区域分布特征,进而概括影响因素。我们不妨采取以下几个步骤:

第一步,提供中国主要土地利用类型的分布图和中国地形分布图。学会对比、总结各种土地利用类型所在的主要地形区。

第二步,提供中国主要土地利用类型的分布图和中国干湿区的分布图、中国年降水量的分布图。学生读图,概括各种土地利用类型所在的干湿地区。

第三步,问题指引,引发思考。

各种土地利用类型为什么主要集中在这些区域 学生思考得出气候和地形是两个主要影响因素。

二、温故知新法

本节知识和前面学习的自然环境密切相关,因此温故知新法是一个重要的学习方法,可以在课前复习我国地形和气候的分布,这样理解不同土地利用类型的分布会比较容易。

情境素材

详见电子资源

1.守住全国耕地不少于18亿亩这条红线

到2006年10月31日,中国的耕地面积为18.27亿亩,而在1996年,中国的耕地数量还维持在19.51亿亩,10年间中国的耕地少了1.24亿亩。

2006年春天,十届全国人大四次会议上通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出,18亿亩耕地是未来五年一个具有法律效力的约束性指标,是不可逾越的一道红线。

18亿亩红线是指全国耕地总数目要至少保持在18亿亩以上。决不能因为城市化及工业化过程而使耕地大量减少。是经过科学计算得出的,保持我国粮食安全稳定的耕地总数。

“食为天,食以地为本”。 耕地保有量的多少直接关系到一个国家的粮食安全。我国是一个粮食生产大国,也是一个粮食消费大国。从某种意义上来说,守住了这18亿亩耕地保有量的“红线”, 也就守住了我国14亿人的“口粮田”,也就保证了在当今复杂多变的国际形势下我国的粮食安全,更进一步确保了我国在世界上作为一个大国的政治地位。

[试题设计]

2023年6月25日是第33个“全国土地日”,主题是“节约集约用地 严守耕地红线”。读2011—2017年我国耕地面积与人均耕地面积的变化示意图及相关漫画,完成(1)~(2)题。

(1)全国土地日的主题“节约集约用地,严守耕地红线”是基于我国 的国情(C)

A.平原面积广阔 B.人口迅速增长

C.人均耕地减少 D.经济迅速发展

(2)漫画反映的土地问题是 (C)

A.过垦过牧,土地退化 B.土壤污染严重

C.建设用地挤占耕地 D.农民撂荒增多

2.三北防护林

三北防护林又称修造绿色万里长城活动。1979年,国家决定在西北、华北北部、东北西部风沙危害、水土流失严重的地区,建设大型防护林工程,即带、片、网相结合的“绿色万里长城”。规划范围包括新疆、青海、宁夏、内蒙古、甘肃中北部、陕西、晋北坝上地区和东北三省的西部共324个县(旗),农村人口4400万,总面积39亿亩。以求能锁住风沙,减轻自然灾害。三北防护林体系建设工程于1978年11月启动,建设范围主要是风沙危害和水土流失严重的西北、华北、东北地区,工程规划期限为73年,分八期工程进行。目前已正式启动第六期工程建设。

三北防护林体系工程是一项正在我国北方实施的宏伟生态建设工程,它是我国林业发展史上的一大壮举,开创了我国林业生态工程建设的先河。地跨东北西部、华北北部和西北大部分地区,包括我国北方13个省(自治区、直辖市)的551个县(旗、市、区),建设范围东起黑龙江省的宾县,西至新疆维吾尔自治区乌孜别里山口,东西长4480千米,南北宽560~1460千米,总面积406.9万平方千米,占国土面积的42.4%,接近我国的半壁河山。也是世界四大生物工程之首,四大生物工程分别是:美国的“罗斯福大草原工程”,苏联的“斯大林改造大自然计划”,北非五国(摩洛哥,阿尔及利亚,突尼斯,利比亚,埃及)的“绿色坝建设”和中国的“三北”防护林工程。

[试题设计]

“三北防护林”主要的生态效益是 (D)

A.增加林地面积 B.增加生物的多样性

C.营造优美风景 D.防风固沙、防止沙漠化

3.内蒙古大草原

内蒙古大草原的自然区域也并非仅限于内蒙古自治区内。从自然区域来看,内蒙古大草原在中国北方的延伸很广,就如同蒙古族的分布一样。内蒙古大草原,鲜碧如画,一望无际,尤其是以北部海拉尔为中心的大兴安岭西麓林缘草甸草场,更是目前中国最佳的天然牧场之一。

内蒙古自治区内是我国最大的草场和天然牧场。最著名的要数呼伦贝尔大草原,是世界上天然内蒙古草原草原保留面积最大的地方,是我国最大的无污染源动物食品基地。内蒙古自治区是全国东西跨度最长的省区,与黑、吉、辽、冀、晋、陕、甘、宁八省区相邻,周边有长春、沈阳、太原、银川、兰州等大中城市。

内蒙古大草原是国家重要的畜牧业生产基地。羊草、羊茅、冰草、无芒雀麦、披碱草、野黑麦、黄花苜蓿、野豌豆、野车轴草等禾本和豆科牧草,是著名的优良牧草。肥美的草原,孕育出丰富的畜种资源。

内蒙古大草原所处纬度较高,主要位于北纬40—45度之间,世界畜牧专家确认,40—45度左右是最佳的奶源纬度带。而内蒙古大草原恰恰位于北纬40—45度左右这一天然养牛带上,与欧洲、南美、新西兰处于同一纬度;内蒙古大草原日照充分,全年太阳辐射量从东北向西南递增,日照时数从东部的2700小时,逐步增至西部阿拉善盟、巴彦淖尔市的3400小时以上。充足的日照,更有利于植物的光合作用,丰富自然的植被食物链,尤其是独特的饲草饲料资源,富含奶牛所需的粗蛋白、粗脂肪、钙、磷等多种营养素,为奶牛提供了最优质的营养。

板书设计

教材活动参考答案

[教材P69活动·参考答案]

略。

[教材P70~71活动·参考答案]

1.略。

2.土地利用类型分布

土地利用类型 所在的干湿地区 主要地形类型

耕地 水田 湿润区 平原、丘陵

旱地 大部分为半湿润区 平原、丘陵

草地 干旱、半干旱区 高原、山地

林地 湿润、半湿润区 山地、丘陵

难以利用土地 干旱、半干旱区 高原、盆地、山地

[教材P73~74活动·参考答案]

1. “土地专家门诊”

“耕地”科

“诊断”: 1. 建设用地挤占 2. 水土流失严重 3. 风沙危害加剧 4. 污染严重 “处方”: ● 控制人口数量,依法保护耕地;加强农田基本建设和基本农田保护; ● 植树造林,保持水土; ● 营造防护林; ● 治理污染。

“草地”科

“诊断”: 1. 过度放牧 2. 开垦 3. 水土流失严重 4. 土地荒漠化 “处方”: ● 合理控制载畜量; ● 退耕还草; ● 植树造林,保持水土; ● 植树造林、种草。

“林地”科

“诊断”: 1. 乱砍滥伐 2. 毁林开荒 3. 水土流失严重 “处方”: ● 禁止乱砍滥伐,保护森林资源,合理砍伐; ● 退耕还林; ● 植树造林,保持水土。

“建设用地”科

“诊断”: 1. 盲目发展 2. 粗放管理 “处方”: ● 合理规划发展目标; ● 规范管理用地审批和监管制度。

2. “土地专家规划”

沙漠、戈壁

国家政策性引资开发沙漠,如发展旅游和经济作物,国家政策补贴兼种其他物种。

雪山

设立自然保护区,有限制地发展旅游业。

高寒荒漠

防止滥垦,建立国家级保护区。

石山

可开发石材。

3. 2023年全国土地日的主题是:节约集约用地 严守耕地红线。

期末冲刺随身宝

详见电子资源

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)