统编版(2024)七年级历史上册第8课夏商周时期的科技与文化 课件

文档属性

| 名称 | 统编版(2024)七年级历史上册第8课夏商周时期的科技与文化 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 47.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-10 22:08:34 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第8课

夏商周时期的科技与文化

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

1.了解夏商周时期天文、历法、医学和文学等方面取得的成就;了解青铜器的功能、制作工艺及特点。

2.知道甲骨文的基本史实及汉字的演变,了解今天的汉字与甲骨文的关系。

3.区分实物史料与文献史料,并掌握历史学习的研究方法----二重证据法。

4.认识到先秦时期科技与文化的成就是我国劳动人民智慧的体现,充分展示了中国人民的创造力和想象力。理解青铜器和甲骨文反映了夏商周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强民族自豪感和民族自信心。

学习目标

壹

早期国家和文明的起源

生活之需——天文、历法和医学

一、天文、历法和医学

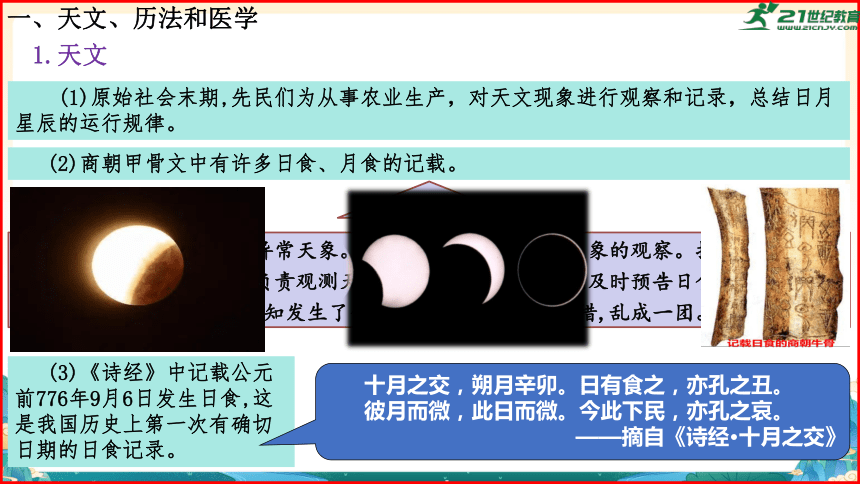

(1)原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

(2)商朝甲骨文中有许多日食、月食的记载。

日食是人们最为关注的异常天象。夏代,我国已经很重视天象的观察。据《尚书·夏书》记载,夏代仲康时期,负责观测天象的官员羲和失职,没能及时预告日食,以致当这次日食现象出现时,人们不知发生了什么怪异的事变,惊慌失措,乱成一团。

1.天文

(3)《诗经》中记载公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。

十月之交,朔月辛卯。日有食之,亦孔之丑。

彼月而微,此日而微。今此下民,亦孔之哀。

——摘自《诗经·十月之交》

彗星是绕太阳运行的云雾状的小天体,有很长的尾巴,俗称扫帚星。中国古代还有孛里、妖星等几十种称谓。在周期彗星中有颗很明亮的慧星,叫“哈雷彗星”,每75年就出现一次,因17世纪英国天文学家哈雷发现它的运行轨道而得名。实际在我国早就发现了这颗星。据《春秋》一书记载“鲁文公十四年秋七月,有星孛人于北斗”。鲁文公十四年是公元前613年,距今已有2637年,这是世界上关于哈雷彗星的最早记录。西方对这颗彗星的记录最早是公元66年,比我国要晚670余年。

秋七月,有星孛入于北斗。——《左传·鲁文公十四年》

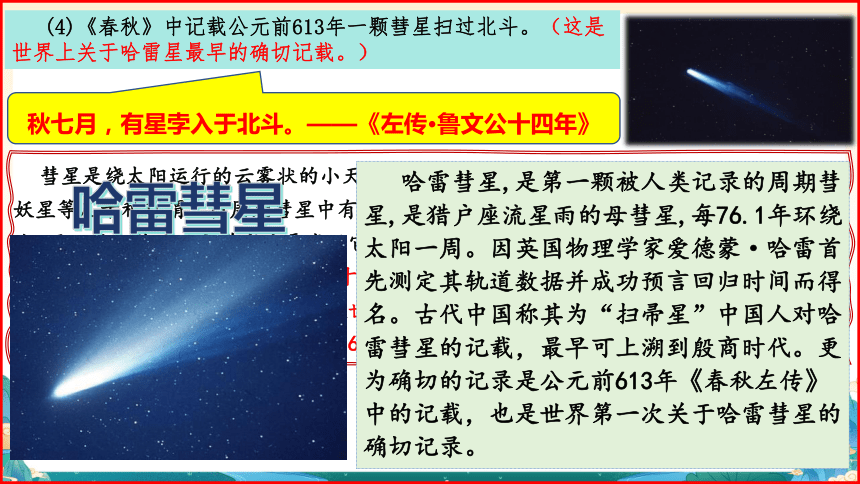

(4)《春秋》中记载公元前613年一颗彗星扫过北斗。(这是世界上关于哈雷星最早的确切记载。)

哈雷彗星,是第一颗被人类记录的周期彗星,是猎户座流星雨的母彗星,每76.1年环绕太阳一周。因英国物理学家爱德蒙·哈雷首先测定其轨道数据并成功预言回归时间而得名。古代中国称其为“扫帚星”中国人对哈雷彗星的记载,最早可上溯到殷商时代。更为确切的记录是公元前613年《春秋左传》中的记载,也是世界第一次关于哈雷彗星的确切记录。

哈雷彗星

任务:根据课本P46页,自主归纳先秦天文发展概况。

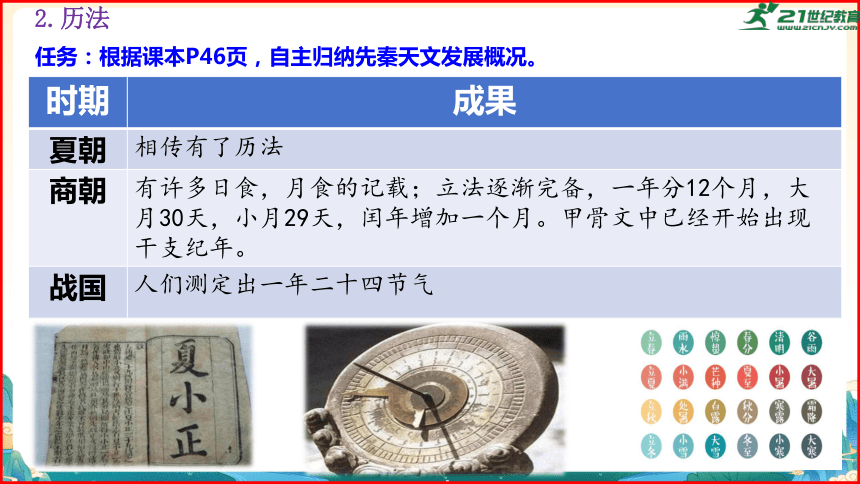

2.历法

时期 成果

夏朝 相传有了历法

商朝 有许多日食,月食的记载;立法逐渐完备,一年分12个月,大月30天,小月29天,闰年增加一个月。甲骨文中已经开始出现干支纪年。

战国 人们测定出一年二十四节气

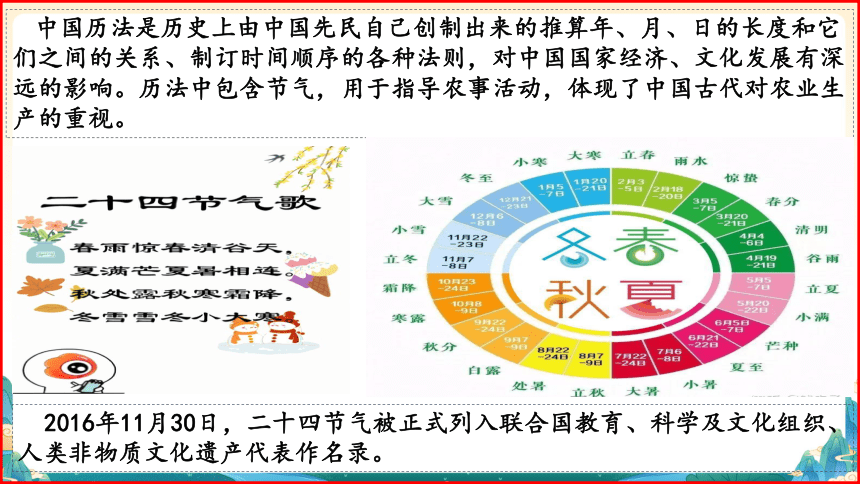

中国历法是历史上由中国先民自己创制出来的推算年、月、日的长度和它们之间的关系、制订时间顺序的各种法则,对中国国家经济、文化发展有深远的影响。历法中包含节气,用于指导农事活动,体现了中国古代对农业生产的重视。

2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。

3.医学

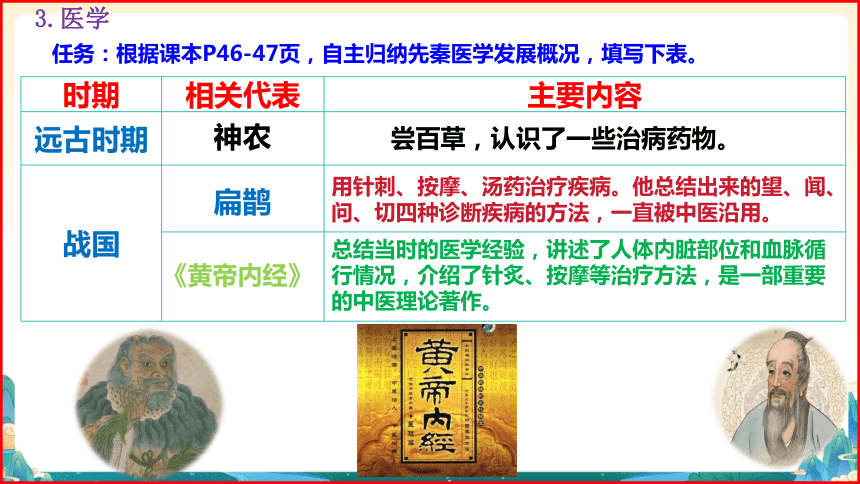

任务:根据课本P46-47页,自主归纳先秦医学发展概况,填写下表。

时期 相关代表 主要内容

远古时期

战国

尝百草,认识了一些治病药物。

神农

用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来的望、闻、问、切四种诊断疾病的方法,一直被中医沿用。

扁鹊

总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针炙、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

《黄帝内经》

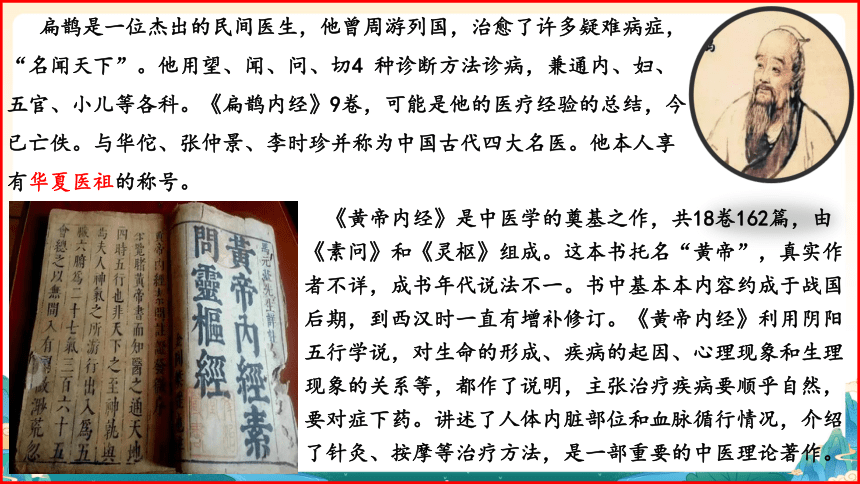

扁鹊是一位杰出的民间医生,他曾周游列国,治愈了许多疑难病症,“名闻天下”。他用望、闻、问、切4 种诊断方法诊病,兼通内、妇、五官、小儿等各科。《扁鹊内经》9卷,可能是他的医疗经验的总结,今已亡佚。与华佗、张仲景、李时珍并称为中国古代四大名医。他本人享有华夏医祖的称号。

《黄帝内经》是中医学的奠基之作,共18卷162篇,由《素问》和《灵枢》组成。这本书托名“黄帝”,真实作者不详,成书年代说法不一。书中基本本内容约成于战国后期,到西汉时一直有增补修订。《黄帝内经》利用阴阳五行学说,对生命的形成、疾病的起因、心理现象和生理现象的关系等,都作了说明,主张治疗疾病要顺乎自然,要对症下药。讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

贰

早期国家和文明的起源

文明之光——甲骨文与青铜器

二、甲骨文

刻有文字的兽骨

刻有文字的龟甲

刻有文字的兽骨

商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。

1.含义

2.发现

1899年秋天,清代国子监祭酒王懿荣犯疟疾,请太医诊治,太医给他开了一张处方,其中一味药是“龙骨”。药拿回家后,王懿荣无意间发现上面刻有非常古朴的文字,王懿荣对金石学颇有造诣,经过认真研究,他初步断定这些刻在龟甲和兽骨上的文字是商代的文字。

举世闻名的甲骨文就因这一纯属偶然的机会重见天日,王懿荣也因此被誉为“甲骨文之父”。

今天我们所了解的甲骨文,多出土于河南安阳的殷墟遗址。据统计,目前出

土的带字的甲骨已有16万多片,所见单字有4500个左右,已经识别的有1500多字,

甲骨文已经成为一门世界性的学科。

甲骨文记载的内容涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

王懿荣(1845-1900年)字正儒,一字廉生,山东福山(今烟台市福山区)古现村人。为中国近代金石学家、收藏家、书法家和甲骨文的首位发现者。生性耿直,号称“东怪”。国际上把他发现“龙骨”刻辞的1899年作为甲骨文研究的起始年。

惟殷先人,有典有册。

---《尚书》

观察下图,结合教材,归纳甲骨文记载的主要内容有哪些?

“贞,登妇好三千,登旅万,呼伐羌。”(商王武丁命妻子妇好征伐宿敌羌国)

占卜祭祀祖先的当天是否下雨

东方领地是否会有好收成。

占卜是否要用一头牛来祭祀

甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

3.内容

猴

鸡

狗

猪

象形

会意

形声

指事

转注

假借

六书

用图形、线条把物体的外形特征勾画出来。

象形

人

水

日

牛

4.造字方法

鼠

牛

龙

兔

虎

蛇

马

羊

指事

用一种指示性符号表示某一事物或概念。

末

木

本

会意

把两个独体字结合起来表示新的意义。

从

明

休

形声

用声符来注音,用一个字表示类别,组成新的字。

柄

杆

+

+

假借

假借已有的音同或音近的字来代表所想表达的字或意。

任务:尝试辨认下列甲骨文是什么字?

猪

水

休

雨

羊

汉字演变特点:由具体到抽象;由繁到简。

也许,我们无法知道它们的读音,但能够知道它们的意思。正因为不是拼音文字,当时那些说着不同方言的部落或国家,才有可能迅速接受殷商文明,中华文明也得以延续三千多年不中断。 ——《中华文明史》

甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。对我国研究商朝历史具有重要意义。

5.地位及价值

文物是鲜活的历史

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

——习近平致甲骨文发现和研究120周年的贺信

青铜器,在古时被称为“金”或“吉金”,是红铜与其他化学元素锡、铅等的合金。

刚刚铸造完成的青铜器是金色,但因为出土的青铜因为时间流失产生锈蚀后变为青绿色,被称为青铜。

出现:大约在公元前5000-4000年就已经出现。

发展:夏朝出现了中国最早的青铜礼器。商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。

三、青铜器

1.含义

2.发展情况

山西襄汾陶寺遗址出土的陶容器碎片

甘肃齐家文化出土的铜镜

3.制作过程

1.制作模具、雕刻纹饰

2.翻制泥范,高温焙烧

3.加工金属至液态,并浇入模具

4.等待凝固,脱模

5.最后修整加工

泥范铸造法

4.用途

鼎

鬲(lì)

簋(guǐ)

盂

敦

食器

酒器

兵器

乐器

生产生活工具

用于饮食、祭祀、军事等方面,后来逐步由食器转变为礼器。

(1)主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

国之大事,在祀与戎(róng)

——《左传》

观察周代列鼎列簋制度一览表,你有什么发现?

5.特点

食器

酒器

兵器

乐器

尊

爵

斧

簋

鼎

编钟

(2)数量多、种类丰富、用途广泛

(3)制作工艺高超、生产规模大、组织严密、分工细致。

司母戊(wù)鼎

133

cm

116cm

79cm

司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器

司母戊鼎高133厘米,口长116厘米,口宽79厘米,重达832.84千克。殷代熔铜的坩锅每个只能熔铜12.7公斤,铸造该鼎需要60多个坩埚同时拌熔,二三百人同时操作。

蕉叶形,纹理清晰

四只大卷羊角

精美的纹路

“臻于极致的青铜典范”

6.代表作品

曾侯乙编钟

1978年,湖北随州曾侯乙蒸出土了一整套战国时期的编钟,这就是闲名中外的曾侯乙编钟。全套编钟共65件,分3层8组悲挂在长7.48米,其中,上层3组共19件钮钟,中下层5组共45件而钟和了件镈钟。编钟上有铭文3700多字,内容为缩号、记来、标音等。曾侯乙编钟是我国迄今发现的保存最好、音律最全、音城最广、气势最宏伟的编钟,至今还能演奏乐曲。

长江上游地区的四川广汉三星堆遗址出土了数以千计的珍贵文物,有金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特,向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器,表明它与中原王朝具有密切关系。

商朝中晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,被称为“金文”,或钟鼎文、铭文。

西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。

金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等。

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。

——利簋铭文

西周利簋

西周的毛公鼎,铸有文字497个(一说499个),是目前所见青铜器中铭文数量最多的一件。

毛公鼎

毛公鼎铭文

何尊及铭文拓片

何尊是西周周成王时的青铜器,铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

7.文字

何尊,从此有了中国

金文:刻在青铜器上的文字叫做金文,又称为“钟鼎文”、“铭文”。青铜器不仅可以作为礼器,而且,它还具有文化传承的功能,是我们探寻历史、研究历史的重要史料。

四羊方尊

1938年出土于湖南宁乡县

青铜人像

1986年出土于四川广汉

从黄河流域到长江流域,从东北到广东,从西藏到东海渔岛,都发现有青铜器。晋北、陕北及内蒙古河套地区的青铜器以羊首、马首、鹿首之类的动物头像为装饰,三星堆青铜器怪异的人头像则凸显出了古蜀国的风韵。

动物造型青铜杖首

出土于鄂尔多斯高原

多样性与民族性

中华文明多元一体

这体现了青铜文化的什么特点?

为庆贺联合国50华诞,中华人民共和国于1995年10月21日在联合国总部,由江泽民主席向联合国赠送一尊青铜巨鼎——世纪宝鼎。世纪宝鼎内铸有铭文“铸赠世纪宝鼎,庆贺联合国五十华诞”。鼎座前为“世纪宝鼎”四个金文大字。鼎座后面书写“中华人民共和国赠 一九九五年十月”。

叁

早期国家和文明的起源

文学之源——《诗经》与“楚辞”

(1)地位:

(2)内容:

(3)意义:

我国现存第一部诗歌总集

①共有300多篇诗歌,分“风”“雅”“颂”三部分;手法上分为赋、比、兴。《风》是周代各地的歌谣;《雅》是周人的正声雅乐;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌。

②《诗经》关注现实,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫。

保存了丰富的先秦史料

先秦时期,从平民到贵族的社会各阶层人士,在生产生活、祭祀典礼等各种场合,创作并传唱诗歌。这些诗歌被收集整理成《诗经》。

四、《诗经》

材料研读:

岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

——《诗经·秦风·无衣》

社会战乱不休,表现出秦国战士们的爱国感情和大无畏精神,英勇杀敌。

阅读上述《诗经》中的诗句,说明其所反映的时代特征。

战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创造出一种新体诗歌“楚辞”。

(1)代表人物:

(2)概念:

(3)意义:

屈原、宋玉等

吸取民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和想象创作出的一种新诗体。

《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。……传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性有利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

五、楚辞

屈原(公元前340年-公元前278年),战国时期楚国诗人、政治家。芈姓,屈氏,名平,字原;又自云名正则,字灵均 。约公元前340年出生于楚国丹阳(今湖北秭归),楚武王熊通之子屈瑕的后代。

屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”、“辞赋之祖”。他是“楚辞”的创立者和代表作者,开辟了“香草美人”的传统。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。他被后人称为“诗魂"。

屈原也是楚国重要的政治家,早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 吴起之后,在楚国另一个主张变法的就是屈原 。他提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤毁谤,被先后流放至汉北和沅湘流域 。

公元前278年,秦将白起攻破楚都郢(今湖北江陵),屈原悲愤交加,怀石自沉于汨罗江,以身殉国。

主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。他创作的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”,对后世诗歌产生了深远影响。

宋玉,又名子渊,战国时鄢(今襄阳宜城)人, 楚国辞赋作家。生于屈原之后,曾事楚顷襄王。好辞赋,为屈原之后辞赋家,与唐勒、景差齐名。相传所作辞赋甚多,《汉书·卷三十·艺文志第十》录有赋16篇,今多亡佚。流传作品有《九辨》、《风赋》、《高唐赋》、《登徒子好色赋》等,但后3篇有人怀疑不是他所作。所谓“下里巴人”、“阳春白雪”、“曲高和寡”的典故皆他而来。

夏商周时期的科技与文化

天文、历法和医学

诗经

历法

天文

原始社会末期已有观察和记录;

商周时期日食、月食记载。

甲骨文与青铜器

《诗经》和“楚辞”

医学

楚辞

不断完备

已掌握一定的知识和技术;战国扁鹊、《黄帝内经》

甲骨文

青铜器

含义、发现、内容、地位

发展情况、功能、文字、遗址

地位

意义

代表人物、概念

意义

课堂小结

随堂练习

1.(2024·宿迁)“在郭家庄发掘的160号商代墓中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞。”对上述材料解读准确的是( )

A.青铜器种类单一 B.器表上文字是甲骨文

C.青铜器功能多样 D.商代人缺乏审美意识

2 . (2024·宁夏)据考古发现,西周时期,祭祀、宴享等活动都按等级使用鼎、簋(guǐ)等,王及王室墓葬出土的鼎、簋等数量比其他贵族的数量大得多,而且锡含量高。这体现出西周时期( )

A.中央集权制不断发展 B.青铜礼器与贵族权力地位相结合

C.贫富分化私有制产生 D.青铜器的制作工艺高超且数量多

3. 四川三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜鼎的造型,与中原青铜器的同类器型非常相似;作为祭祀仪仗的玉璋、玉璧、玉琮,与二里头、殷墟出土玉器几乎如出一辙。这说明( )

A.三星堆文明源于中原文明 B.区域文明之间存在交流

C.蜀地文明的特色十分鲜明 D.早期国家注重祭祀仪式

C

B

B

4. 《夏小正》是中国现存最早的科学文献之一,记载:“正月农纬厥耒,囿有见韭;三月摄桑,委扬,始蚕,祈麦实,越有小旱;四月囿有见杏;五月种黍、菽、糜时也。”这说明夏代历法( )

A.体系发展已趋于成熟 B.催生了农时观念

C.与农业生产联系紧密 D.适应了小农经济发展

5 . 编钟,作为西周王室王权的一种象征,是礼制最好的体现。按照西周王室对雅乐的正规要求,编钟必须具有宫、商、角、徵、羽这五个正声。可是,山西出土的春秋时期编钟却打破这传统,出现没有角音的乐器,而且这种乐器的音调正与当时山西地方的民族歌调相对应,为地方歌调的一种体现。这一变化( )

A.弱化了尊贵卑贱的等级差别 B.得益于国民艺术素养提升

C.体现了中央集权弱化的趋势 D.反映了礼器的世俗化倾向

6 . 妇好是商王的王后,一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,要求率兵前往,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好出兵,结果大胜。这个故事最早可能记载在( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

C

D

A

7 . 《殷商贞卜文字考》中提到,“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”。其后“乃恍然悟此卜辞者,实为殷室王朝之遗物。其文字虽简略,然可正史家之违失”。这反映出,甲骨文( )

A.所记载的内容十分丰富 B.是我国已知最早的文字

C.可以用于考证商朝历史 D.已具备汉字的基本结构

8 . 安阳殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。殷墟博物馆陈列着青铜器、玉器、甲骨文等出土文物。为普及推广甲骨文,由安阳师范学院原创“甲骨文广播体操”,使用19个甲骨文,将古文字、音乐、舞蹈、体育等多学科融合创新开发,通过广播体操的形式给古老的甲骨文字赋予了新的生命力。读图回答下面问题:

(1)请你说出图一的名称和历史地位。

(2)图二是在安阳小屯出土的甲骨文,说出它的历史地位。

司母戊鼎; 迄今世界上出土的最重的青铜器。

中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。

C

第8课

夏商周时期的科技与文化

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

1.了解夏商周时期天文、历法、医学和文学等方面取得的成就;了解青铜器的功能、制作工艺及特点。

2.知道甲骨文的基本史实及汉字的演变,了解今天的汉字与甲骨文的关系。

3.区分实物史料与文献史料,并掌握历史学习的研究方法----二重证据法。

4.认识到先秦时期科技与文化的成就是我国劳动人民智慧的体现,充分展示了中国人民的创造力和想象力。理解青铜器和甲骨文反映了夏商周时期高度发达的文明,明确中华民族文明源远流长、一脉相承的强大生命力,增强民族自豪感和民族自信心。

学习目标

壹

早期国家和文明的起源

生活之需——天文、历法和医学

一、天文、历法和医学

(1)原始社会末期,先民们为从事农业生产,对天文现象进行观察和记录,总结日月星辰的运行规律。

(2)商朝甲骨文中有许多日食、月食的记载。

日食是人们最为关注的异常天象。夏代,我国已经很重视天象的观察。据《尚书·夏书》记载,夏代仲康时期,负责观测天象的官员羲和失职,没能及时预告日食,以致当这次日食现象出现时,人们不知发生了什么怪异的事变,惊慌失措,乱成一团。

1.天文

(3)《诗经》中记载公元前776年9月6日发生日食,这是我国历史上第一次有确切日期的日食记录。

十月之交,朔月辛卯。日有食之,亦孔之丑。

彼月而微,此日而微。今此下民,亦孔之哀。

——摘自《诗经·十月之交》

彗星是绕太阳运行的云雾状的小天体,有很长的尾巴,俗称扫帚星。中国古代还有孛里、妖星等几十种称谓。在周期彗星中有颗很明亮的慧星,叫“哈雷彗星”,每75年就出现一次,因17世纪英国天文学家哈雷发现它的运行轨道而得名。实际在我国早就发现了这颗星。据《春秋》一书记载“鲁文公十四年秋七月,有星孛人于北斗”。鲁文公十四年是公元前613年,距今已有2637年,这是世界上关于哈雷彗星的最早记录。西方对这颗彗星的记录最早是公元66年,比我国要晚670余年。

秋七月,有星孛入于北斗。——《左传·鲁文公十四年》

(4)《春秋》中记载公元前613年一颗彗星扫过北斗。(这是世界上关于哈雷星最早的确切记载。)

哈雷彗星,是第一颗被人类记录的周期彗星,是猎户座流星雨的母彗星,每76.1年环绕太阳一周。因英国物理学家爱德蒙·哈雷首先测定其轨道数据并成功预言回归时间而得名。古代中国称其为“扫帚星”中国人对哈雷彗星的记载,最早可上溯到殷商时代。更为确切的记录是公元前613年《春秋左传》中的记载,也是世界第一次关于哈雷彗星的确切记录。

哈雷彗星

任务:根据课本P46页,自主归纳先秦天文发展概况。

2.历法

时期 成果

夏朝 相传有了历法

商朝 有许多日食,月食的记载;立法逐渐完备,一年分12个月,大月30天,小月29天,闰年增加一个月。甲骨文中已经开始出现干支纪年。

战国 人们测定出一年二十四节气

中国历法是历史上由中国先民自己创制出来的推算年、月、日的长度和它们之间的关系、制订时间顺序的各种法则,对中国国家经济、文化发展有深远的影响。历法中包含节气,用于指导农事活动,体现了中国古代对农业生产的重视。

2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。

3.医学

任务:根据课本P46-47页,自主归纳先秦医学发展概况,填写下表。

时期 相关代表 主要内容

远古时期

战国

尝百草,认识了一些治病药物。

神农

用针刺、按摩、汤药治疗疾病。他总结出来的望、闻、问、切四种诊断疾病的方法,一直被中医沿用。

扁鹊

总结当时的医学经验,讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针炙、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

《黄帝内经》

扁鹊是一位杰出的民间医生,他曾周游列国,治愈了许多疑难病症,“名闻天下”。他用望、闻、问、切4 种诊断方法诊病,兼通内、妇、五官、小儿等各科。《扁鹊内经》9卷,可能是他的医疗经验的总结,今已亡佚。与华佗、张仲景、李时珍并称为中国古代四大名医。他本人享有华夏医祖的称号。

《黄帝内经》是中医学的奠基之作,共18卷162篇,由《素问》和《灵枢》组成。这本书托名“黄帝”,真实作者不详,成书年代说法不一。书中基本本内容约成于战国后期,到西汉时一直有增补修订。《黄帝内经》利用阴阳五行学说,对生命的形成、疾病的起因、心理现象和生理现象的关系等,都作了说明,主张治疗疾病要顺乎自然,要对症下药。讲述了人体内脏部位和血脉循行情况,介绍了针灸、按摩等治疗方法,是一部重要的中医理论著作。

贰

早期国家和文明的起源

文明之光——甲骨文与青铜器

二、甲骨文

刻有文字的兽骨

刻有文字的龟甲

刻有文字的兽骨

商朝时期,人们常用龟甲和牛、羊等兽骨对许多事情进行占卜,把占卜情况用文字形式刻在甲骨上。这些文字被称为“甲骨文”。

1.含义

2.发现

1899年秋天,清代国子监祭酒王懿荣犯疟疾,请太医诊治,太医给他开了一张处方,其中一味药是“龙骨”。药拿回家后,王懿荣无意间发现上面刻有非常古朴的文字,王懿荣对金石学颇有造诣,经过认真研究,他初步断定这些刻在龟甲和兽骨上的文字是商代的文字。

举世闻名的甲骨文就因这一纯属偶然的机会重见天日,王懿荣也因此被誉为“甲骨文之父”。

今天我们所了解的甲骨文,多出土于河南安阳的殷墟遗址。据统计,目前出

土的带字的甲骨已有16万多片,所见单字有4500个左右,已经识别的有1500多字,

甲骨文已经成为一门世界性的学科。

甲骨文记载的内容涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

王懿荣(1845-1900年)字正儒,一字廉生,山东福山(今烟台市福山区)古现村人。为中国近代金石学家、收藏家、书法家和甲骨文的首位发现者。生性耿直,号称“东怪”。国际上把他发现“龙骨”刻辞的1899年作为甲骨文研究的起始年。

惟殷先人,有典有册。

---《尚书》

观察下图,结合教材,归纳甲骨文记载的主要内容有哪些?

“贞,登妇好三千,登旅万,呼伐羌。”(商王武丁命妻子妇好征伐宿敌羌国)

占卜祭祀祖先的当天是否下雨

东方领地是否会有好收成。

占卜是否要用一头牛来祭祀

甲骨文记载的内容十分丰富,涉及祭祀、战争、农牧业、官制、刑法、医药、天文历法等。

3.内容

猴

鸡

狗

猪

象形

会意

形声

指事

转注

假借

六书

用图形、线条把物体的外形特征勾画出来。

象形

人

水

日

牛

4.造字方法

鼠

牛

龙

兔

虎

蛇

马

羊

指事

用一种指示性符号表示某一事物或概念。

末

木

本

会意

把两个独体字结合起来表示新的意义。

从

明

休

形声

用声符来注音,用一个字表示类别,组成新的字。

柄

杆

+

+

假借

假借已有的音同或音近的字来代表所想表达的字或意。

任务:尝试辨认下列甲骨文是什么字?

猪

水

休

雨

羊

汉字演变特点:由具体到抽象;由繁到简。

也许,我们无法知道它们的读音,但能够知道它们的意思。正因为不是拼音文字,当时那些说着不同方言的部落或国家,才有可能迅速接受殷商文明,中华文明也得以延续三千多年不中断。 ——《中华文明史》

甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是汉字发展的重要阶段。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。目前所知,我国有文字可考的历史从商朝开始。对我国研究商朝历史具有重要意义。

5.地位及价值

文物是鲜活的历史

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,值得倍加珍视、更好传承发展。

——习近平致甲骨文发现和研究120周年的贺信

青铜器,在古时被称为“金”或“吉金”,是红铜与其他化学元素锡、铅等的合金。

刚刚铸造完成的青铜器是金色,但因为出土的青铜因为时间流失产生锈蚀后变为青绿色,被称为青铜。

出现:大约在公元前5000-4000年就已经出现。

发展:夏朝出现了中国最早的青铜礼器。商周时期,青铜铸造业由国家掌控,规模宏大,组织严密,分工细致,制作工艺高超。

三、青铜器

1.含义

2.发展情况

山西襄汾陶寺遗址出土的陶容器碎片

甘肃齐家文化出土的铜镜

3.制作过程

1.制作模具、雕刻纹饰

2.翻制泥范,高温焙烧

3.加工金属至液态,并浇入模具

4.等待凝固,脱模

5.最后修整加工

泥范铸造法

4.用途

鼎

鬲(lì)

簋(guǐ)

盂

敦

食器

酒器

兵器

乐器

生产生活工具

用于饮食、祭祀、军事等方面,后来逐步由食器转变为礼器。

(1)主要用于祭祀及军事等方面,成为王公贵族身份地位乃至国家权力的象征。

国之大事,在祀与戎(róng)

——《左传》

观察周代列鼎列簋制度一览表,你有什么发现?

5.特点

食器

酒器

兵器

乐器

尊

爵

斧

簋

鼎

编钟

(2)数量多、种类丰富、用途广泛

(3)制作工艺高超、生产规模大、组织严密、分工细致。

司母戊(wù)鼎

133

cm

116cm

79cm

司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器

司母戊鼎高133厘米,口长116厘米,口宽79厘米,重达832.84千克。殷代熔铜的坩锅每个只能熔铜12.7公斤,铸造该鼎需要60多个坩埚同时拌熔,二三百人同时操作。

蕉叶形,纹理清晰

四只大卷羊角

精美的纹路

“臻于极致的青铜典范”

6.代表作品

曾侯乙编钟

1978年,湖北随州曾侯乙蒸出土了一整套战国时期的编钟,这就是闲名中外的曾侯乙编钟。全套编钟共65件,分3层8组悲挂在长7.48米,其中,上层3组共19件钮钟,中下层5组共45件而钟和了件镈钟。编钟上有铭文3700多字,内容为缩号、记来、标音等。曾侯乙编钟是我国迄今发现的保存最好、音律最全、音城最广、气势最宏伟的编钟,至今还能演奏乐曲。

长江上游地区的四川广汉三星堆遗址出土了数以千计的珍贵文物,有金杖、青铜树、青铜面具和青铜人像等,造型奇特,向人们展现了夏商时期丰富多彩的古蜀文明。三星堆遗址还出土了中原夏商王朝系统的玉礼器和青铜容器,表明它与中原王朝具有密切关系。

商朝中晚期开始,钟、鼎等青铜器上铸刻有文字,被称为“金文”,或钟鼎文、铭文。

西周时期,青铜器上文字的数量明显增加。

金文内容丰富,涉及祭祀典礼、军事行动、法律诉讼等。

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝。

——利簋铭文

西周利簋

西周的毛公鼎,铸有文字497个(一说499个),是目前所见青铜器中铭文数量最多的一件。

毛公鼎

毛公鼎铭文

何尊及铭文拓片

何尊是西周周成王时的青铜器,铭文中有“宅兹中国”的记载。这是目前所见“中国”一词最早的实物见证。

7.文字

何尊,从此有了中国

金文:刻在青铜器上的文字叫做金文,又称为“钟鼎文”、“铭文”。青铜器不仅可以作为礼器,而且,它还具有文化传承的功能,是我们探寻历史、研究历史的重要史料。

四羊方尊

1938年出土于湖南宁乡县

青铜人像

1986年出土于四川广汉

从黄河流域到长江流域,从东北到广东,从西藏到东海渔岛,都发现有青铜器。晋北、陕北及内蒙古河套地区的青铜器以羊首、马首、鹿首之类的动物头像为装饰,三星堆青铜器怪异的人头像则凸显出了古蜀国的风韵。

动物造型青铜杖首

出土于鄂尔多斯高原

多样性与民族性

中华文明多元一体

这体现了青铜文化的什么特点?

为庆贺联合国50华诞,中华人民共和国于1995年10月21日在联合国总部,由江泽民主席向联合国赠送一尊青铜巨鼎——世纪宝鼎。世纪宝鼎内铸有铭文“铸赠世纪宝鼎,庆贺联合国五十华诞”。鼎座前为“世纪宝鼎”四个金文大字。鼎座后面书写“中华人民共和国赠 一九九五年十月”。

叁

早期国家和文明的起源

文学之源——《诗经》与“楚辞”

(1)地位:

(2)内容:

(3)意义:

我国现存第一部诗歌总集

①共有300多篇诗歌,分“风”“雅”“颂”三部分;手法上分为赋、比、兴。《风》是周代各地的歌谣;《雅》是周人的正声雅乐;《颂》是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌。

②《诗经》关注现实,有的反映民俗民情,有的歌颂美好爱情,有的赞扬劳动者勤劳勇敢,有的批判统治者剥削压迫。

保存了丰富的先秦史料

先秦时期,从平民到贵族的社会各阶层人士,在生产生活、祭祀典礼等各种场合,创作并传唱诗歌。这些诗歌被收集整理成《诗经》。

四、《诗经》

材料研读:

岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。

岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣 与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

——《诗经·秦风·无衣》

社会战乱不休,表现出秦国战士们的爱国感情和大无畏精神,英勇杀敌。

阅读上述《诗经》中的诗句,说明其所反映的时代特征。

战国时期,楚国的屈原等人吸收民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和丰富的想象,创造出一种新体诗歌“楚辞”。

(1)代表人物:

(2)概念:

(3)意义:

屈原、宋玉等

吸取民歌精华,采用楚国方言,用浓郁的情感和想象创作出的一种新诗体。

《诗经》和“楚辞”是我国古典诗歌的两大源头,对后世诗歌创作影响深远。

在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。……传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性有利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

五、楚辞

屈原(公元前340年-公元前278年),战国时期楚国诗人、政治家。芈姓,屈氏,名平,字原;又自云名正则,字灵均 。约公元前340年出生于楚国丹阳(今湖北秭归),楚武王熊通之子屈瑕的后代。

屈原是中国历史上第一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,被誉为“中华诗祖”、“辞赋之祖”。他是“楚辞”的创立者和代表作者,开辟了“香草美人”的传统。屈原的出现,标志着中国诗歌进入了一个由集体歌唱到个人独创的新时代。他被后人称为“诗魂"。

屈原也是楚国重要的政治家,早年受楚怀王信任,任左徒、三闾大夫,兼管内政外交大事。 吴起之后,在楚国另一个主张变法的就是屈原 。他提倡“美政”,主张对内举贤任能,修明法度,对外力主联齐抗秦。因遭贵族排挤毁谤,被先后流放至汉北和沅湘流域 。

公元前278年,秦将白起攻破楚都郢(今湖北江陵),屈原悲愤交加,怀石自沉于汨罗江,以身殉国。

主要作品有《离骚》《九歌》《九章》《天问》等。他创作的《楚辞》是中国浪漫主义文学的源头,与《诗经》并称“风骚”,对后世诗歌产生了深远影响。

宋玉,又名子渊,战国时鄢(今襄阳宜城)人, 楚国辞赋作家。生于屈原之后,曾事楚顷襄王。好辞赋,为屈原之后辞赋家,与唐勒、景差齐名。相传所作辞赋甚多,《汉书·卷三十·艺文志第十》录有赋16篇,今多亡佚。流传作品有《九辨》、《风赋》、《高唐赋》、《登徒子好色赋》等,但后3篇有人怀疑不是他所作。所谓“下里巴人”、“阳春白雪”、“曲高和寡”的典故皆他而来。

夏商周时期的科技与文化

天文、历法和医学

诗经

历法

天文

原始社会末期已有观察和记录;

商周时期日食、月食记载。

甲骨文与青铜器

《诗经》和“楚辞”

医学

楚辞

不断完备

已掌握一定的知识和技术;战国扁鹊、《黄帝内经》

甲骨文

青铜器

含义、发现、内容、地位

发展情况、功能、文字、遗址

地位

意义

代表人物、概念

意义

课堂小结

随堂练习

1.(2024·宿迁)“在郭家庄发掘的160号商代墓中,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞。”对上述材料解读准确的是( )

A.青铜器种类单一 B.器表上文字是甲骨文

C.青铜器功能多样 D.商代人缺乏审美意识

2 . (2024·宁夏)据考古发现,西周时期,祭祀、宴享等活动都按等级使用鼎、簋(guǐ)等,王及王室墓葬出土的鼎、簋等数量比其他贵族的数量大得多,而且锡含量高。这体现出西周时期( )

A.中央集权制不断发展 B.青铜礼器与贵族权力地位相结合

C.贫富分化私有制产生 D.青铜器的制作工艺高超且数量多

3. 四川三星堆遗址出土的文物中,青铜尊、青铜鼎的造型,与中原青铜器的同类器型非常相似;作为祭祀仪仗的玉璋、玉璧、玉琮,与二里头、殷墟出土玉器几乎如出一辙。这说明( )

A.三星堆文明源于中原文明 B.区域文明之间存在交流

C.蜀地文明的特色十分鲜明 D.早期国家注重祭祀仪式

C

B

B

4. 《夏小正》是中国现存最早的科学文献之一,记载:“正月农纬厥耒,囿有见韭;三月摄桑,委扬,始蚕,祈麦实,越有小旱;四月囿有见杏;五月种黍、菽、糜时也。”这说明夏代历法( )

A.体系发展已趋于成熟 B.催生了农时观念

C.与农业生产联系紧密 D.适应了小农经济发展

5 . 编钟,作为西周王室王权的一种象征,是礼制最好的体现。按照西周王室对雅乐的正规要求,编钟必须具有宫、商、角、徵、羽这五个正声。可是,山西出土的春秋时期编钟却打破这传统,出现没有角音的乐器,而且这种乐器的音调正与当时山西地方的民族歌调相对应,为地方歌调的一种体现。这一变化( )

A.弱化了尊贵卑贱的等级差别 B.得益于国民艺术素养提升

C.体现了中央集权弱化的趋势 D.反映了礼器的世俗化倾向

6 . 妇好是商王的王后,一年夏天,北方边境发生战争,妇好自告奋勇,要求率兵前往,商王犹豫不决,占卜后才决定派妇好出兵,结果大胜。这个故事最早可能记载在( )

A.龟甲或兽骨上 B.竹简或木牍上

C.丝帛或麻布上 D.宣纸上

C

D

A

7 . 《殷商贞卜文字考》中提到,“闻河南之汤阴发现古龟甲兽骨,其上皆有刻辞”。其后“乃恍然悟此卜辞者,实为殷室王朝之遗物。其文字虽简略,然可正史家之违失”。这反映出,甲骨文( )

A.所记载的内容十分丰富 B.是我国已知最早的文字

C.可以用于考证商朝历史 D.已具备汉字的基本结构

8 . 安阳殷墟是我国历史上第一个文献可考、为考古发掘所证实的商代晚期都城遗址。殷墟博物馆陈列着青铜器、玉器、甲骨文等出土文物。为普及推广甲骨文,由安阳师范学院原创“甲骨文广播体操”,使用19个甲骨文,将古文字、音乐、舞蹈、体育等多学科融合创新开发,通过广播体操的形式给古老的甲骨文字赋予了新的生命力。读图回答下面问题:

(1)请你说出图一的名称和历史地位。

(2)图二是在安阳小屯出土的甲骨文,说出它的历史地位。

司母戊鼎; 迄今世界上出土的最重的青铜器。

中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字。

C

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史