部编版(2024年新教材)初中历史七年级上(核心素养精品课件)第7课 百家争鸣

文档属性

| 名称 | 部编版(2024年新教材)初中历史七年级上(核心素养精品课件)第7课 百家争鸣 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-11 16:14:56 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第7课

百家争鸣

2024年 统编版 新教材

初中历史·七年级上册

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建

社会的过渡

新课导入

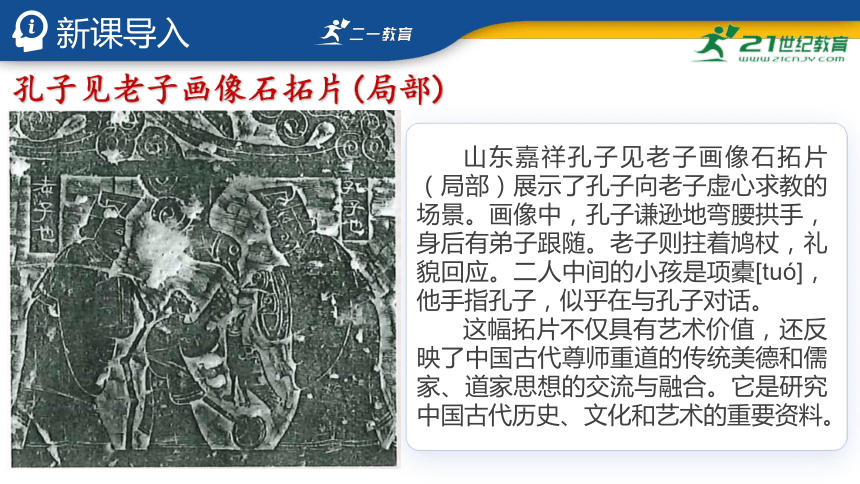

孔子见老子画像石拓片(局部)

山东嘉祥孔子见老子画像石拓片(局部)展示了孔子向老子虚心求教的场景。画像中,孔子谦逊地弯腰拱手,身后有弟子跟随。老子则拄着鸠杖,礼貌回应。二人中间的小孩是项橐[tuó],他手指孔子,似乎在与孔子对话。

这幅拓片不仅具有艺术价值,还反映了中国古代尊师重道的传统美德和儒家、道家思想的交流与融合。它是研究中国古代历史、文化和艺术的重要资料。

视频:如果国宝会说话之孔子见老子画像石

素养目标

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

核心素养:

时空观念:立足时空观念,掌握老子和孔子及诸子百家代表人物的概况及思想主张。

史料实证、唯物史观:认识社会变革与百家争鸣之间的关系,通过史料实证比较各家学派的思想主张;掌握“百家争鸣”局面出现的历史背景、概况及影响。

家国情怀:认识传统文化价值,培养弘扬传统文化、建设现代文明意识;学习先贤以天下为己任的抱负与理想。

目录

contents

壹

老子和《道德经》

贰

孔子和儒家学说

叁

战国时期的百家争鸣

壹

老子和《道德经》

老子和《道德经》

壹

1、基本概况

(1)时期:

春秋晚期

(2)地区:

楚国

(3)地位:

道家学派的创始人

老子像

材料1:老子,姓李名耳,字聃,楚国苦县(现河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,曾为周朝 “守藏室之史”。老子研究道德学问,其学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都住了很久,见周朝衰微,便离开周都。到函谷关时,关令尹喜请他著书,于是老子著书上下篇,言道德之意五千余言,而后离去,无人知其下落。

材料2:李母怀胎八十一载,逍遥李树下割左腋而生。——《史记》

老子和《道德经》

壹

2、主要思想

(1)核心思想:

“道”是万物总根源、总规律

(2)朴素辩证:

万物有对立面并能相互转化

(3)处世之道:

以退为进,以柔克刚

(4)政治思想:

“无为而治”“小国寡民

材料1:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

材料2:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。 祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

材料三:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

老子和《道德经》

壹

3、相关典籍:

《道德经》(又称《老子》)

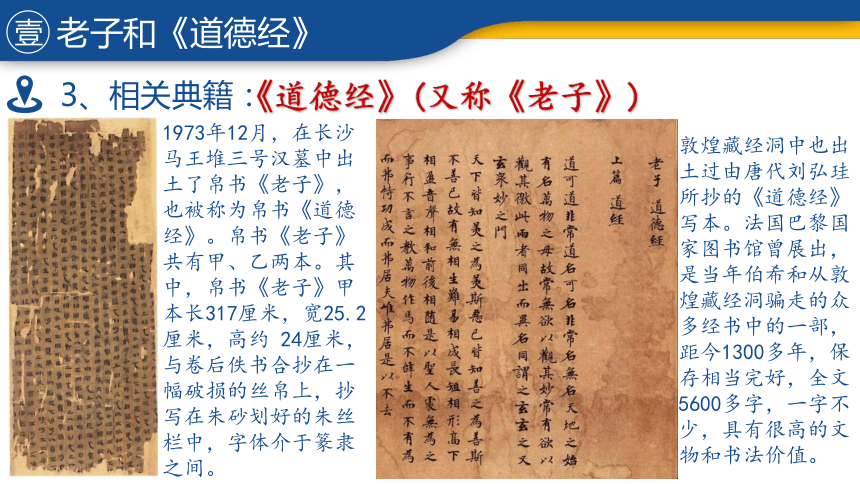

1973年12月,在长沙马王堆三号汉墓中出土了帛书《老子》,也被称为帛书《道德经》。帛书《老子》共有甲、乙两本。其中,帛书《老子》甲本长317厘米,宽25.2厘米,高约 24厘米,与卷后佚书合抄在一幅破损的丝帛上,抄写在朱砂划好的朱丝栏中,字体介于篆隶之间。

敦煌藏经洞中也出土过由唐代刘弘珪所抄的《道德经》写本。法国巴黎国家图书馆曾展出,是当年伯希和从敦煌藏经洞骗走的众多经书中的一部,距今1300多年,保存相当完好,全文 5600多字,一字不少,具有很高的文物和书法价值。

知识链接

世界看老子

中国第一个探讨宇宙本源的哲学家,思想体系博大精深,对后世深远影响。目前为止,可查到的各种外文版的《道德经》典籍已有1千多种。据联合国教科文组织统计,被译成外国文字发行量最多的文化名著,除了《圣经》以外就是《道德经》。

福建老君像

我受中国孔子、孟子影响

很大,受老子的影响巨大。

——托尔斯泰

老子的哲学和希腊哲学以

其作为世界哲学的源头。

——黑格尔

《道德经》

英文版

贰

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说

贰

1、基本概况

(1)时期:

春秋晚期

(2)地区:

鲁国

(3)地位:

儒家学派创始人

孔子像

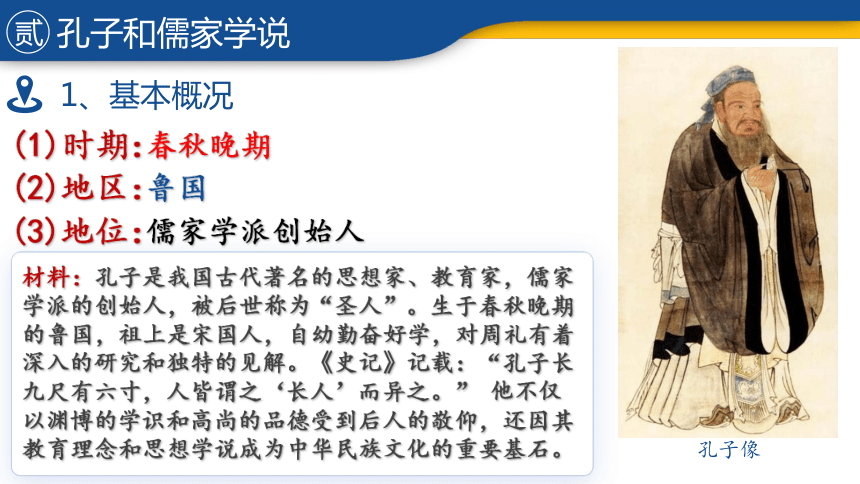

材料:孔子是我国古代著名的思想家、教育家,儒家学派的创始人,被后世称为“圣人”。生于春秋晚期的鲁国,祖上是宋国人,自幼勤奋好学,对周礼有着深入的研究和独特的见解。《史记》记载:“孔子长九尺有六寸,人皆谓之‘长人’而异之。” 他不仅以渊博的学识和高尚的品德受到后人的敬仰,还因其教育理念和思想学说成为中华民族文化的重要基石。

孔子和儒家学说

贰

2、主要思想

(1)核心思想:

“仁”-提出仁者爱人

(2)政治思想:

“为政以德” 恢复西周礼乐

樊迟问仁。子曰:“爱人。” ——《论语·颜渊》

子贡问仁。子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

——《论语·雍也》

仲弓问仁。子曰:“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

为政以德,譬如北辰(注:北极星),居其所而众星共之。

——《论语·为政》

夫子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。”

——《礼记·檀弓下》

知识链接

核心思想——“仁”

“仁者人也,亲亲为人。”(《礼记·中庸》)只有怀有仁心的人,才是真正意义上的人。“仁”这个字本身就很有人文内涵,一个“人”字,一个“二”字,合在一起就是“仁”字。这个字告诉人们,单个的一个人无所谓“仁”,二人或二人以上的人生活在一起,如果能融洽,能友好相处,能亲亲相待,这就产生了“仁”的问题。“仁”是在群体相处之中一点点产生出来的。

“樊迟问仁,子曰:‘爱人。’”(《论语·颜渊》)在孔子看来,“仁”的最基本含义就是“爱人”二字。人与人能去除隔阂,能消解敌意,能友善相处,这比什么都可贵。这就是他对我们民族的最美好的馈赠,也是他的民族良心的最充分的体现。

孔子和儒家学说

贰

苛政猛于虎出自《礼记 檀弓下》。讲述孔子和弟子路过泰山,一妇人哭诉家人皆死于虎患却不愿离开,只因此地没有苛政。此语深刻地揭示出苛捐杂税等严苛的政治统治比凶猛的老虎更让人畏惧。它反映了古代劳动人民在残酷的统治下的悲惨境遇,也表达了对暴政的批判和对仁政的向往,成为流传千古的警句,时刻提醒人们关注政治的清明与民生福祉。

视频:孔子的政治抱负

孔子和儒家学说

贰

3、教育成就:

(1)创办私学:

打破贵族垄断教育的局面

(2)教育思想:

有教无类 注重德育 因材施教 举一反三

子曰:学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

子曰:温故而知新,可以为师矣。

子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

子曰:见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

子曰:三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。

孔子和儒家学说

贰

(3)整理典籍:

六经-《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

《六经》

六艺

孔子和儒家学说

贰

4、相关典籍:

《论语》

西汉海昏侯刘贺墓出土的《论语》竹简

子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”

释义:孔子说,智慧的人喜爱水,仁德的人喜爱山。智慧的人活跃,仁德的人沉静。智慧的人常乐,仁德的人长寿。

唐代郑玄注《论语》写本

知识链接

世界看孔子

截止2019年12月,中国已在162个国家(地区)建立550所孔子学院和1172个中小学孔子课堂。孔子学院自创办以来,累计为数千万各国学员学习中文、了解中国文化提供服务,在推动国际中文教育发展方面发挥了重要作用,成为世界认识中国的一个重要平台。

“人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前,从孔子那里寻找智慧。”

联合国教科文组织把孔子列为影响世界进程的十大文化名人之首。

叁

战国时期的百家争鸣

战国时期的百家争鸣

叁

1、背景:

①战国时期,新的社会制度(封建)逐步确立;

②“学在官府”格局被打破,私学勃兴,诸子蜂起,学术思想领城非常活跃。

战国时期的百家争鸣

叁

战国时期,代表社会各阶级、阶层利益的思想家纷纷著书立说,产生了儒、道、墨、法、名、阴阳、纵横、农、杂、兵、小说 等各家思想流派,他们针对当时社会上和学术上的各种问题,展开讨论,争相发表不同的见解,形成了“百家争鸣”的局面。

战国时期的百家争鸣

叁

2、派别及思想

学派 人物 著作 思想主张

儒家

墨家

道家

法家

兵家 孟子

《孟子》

仁政,民贵君轻,反对战争

荀子

《荀子》

“礼治”,礼法并用,明确尊卑等级

庄子

《庄子》

顺应自然和民心,精神自由,人格独立

韩非

《韩非子》

“法、术、势”,以法治国,中央集权

墨子

《墨子》

兼爱,非攻,尚贤,节俭

春秋末期孙武的《孙子兵法》奠定我国古代军事理论基础;

战国时期吴起、孙膑都撰有兵法著作。

战国时期的百家争鸣

叁

孟子像

《孟子》:

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“行仁政而王天下。”

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”

“得道者多助,失道者寡助。”

“春秋无义战。”

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

材料:孟子,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。他是战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派代表人物之一,与孔子并称 “孔孟”。

战国时期的百家争鸣

叁

荀子像

《荀子》:

“人之性恶,其善者伪也。”

“天行有常,不为尧存,不为桀亡。 ”

“人可制天命而用之。”

材料:荀子是战国末期赵国人,名况,字卿,著名的思想家、文学家、政治家。其著作《荀子》成书于战国末年,书中主张性恶论,强调通过后天学习和教化去恶为善,还提出天人相分、制天命而用之等观点。

战国时期的百家争鸣

叁

墨子像

《墨子》:

“仁人之所以为事者,必兴天下之利,除去天下之害。”

“然则兼相爱、交相利之法将奈何哉?子墨子言:视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”

材料:墨子,名翟,是春秋战国时期的思想家、政治家、墨家学派创始人。他出身平民,精通手工技艺,早年受儒家影响,后创立墨家学派。

知识链接

材料:公元前440年前后,楚王请鲁班制造了攻城的云梯,准备攻打宋国。墨子闻讯,一面安排大弟子禽滑厘带领三百名精壮弟子,帮助宋国守城;一面亲自出马劝楚王罢兵,并当着楚王之面演习攻守之术。鲁班组织了九次进攻,结果九次被墨子击破。楚人无可奈何之下,想杀掉墨子。墨子乃告以禽滑厘已在宋之事,楚乃罢兵。这就是墨翟陈辞,止楚攻宋的典故。

战国时期的百家争鸣

叁

庄子像

材料:孟子,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。他是战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派代表人物之一,与孔子并称 “孔孟”。

庄周梦蝶

战国时期的百家争鸣

叁

韩非子像

《韩非子》典故:

滥竽充数、买椟还珠、自相矛盾、郑人买履、

守株待兔、唇亡齿寒、

讳疾忌医、三人成虎。

材料:韩非,战国末期韩国新郑人,是杰出的思想家、散文家,法家学派代表人物。善写文章,其思想集商鞅之“法”、申不害之“术” 和慎到之“势” 于一身,主张以法治国,君主应运用权力和势位令行禁止。

战国时期的百家争鸣

叁

孙武像

《孙子兵法》:

“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”

“将者,智、信、仁、勇、严也。”

“兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。”

“善用兵者,役不再籍,粮不三载。(善于用兵的人,兵员不再次征调,粮饷不再三转运。)”

材料:孙武,字长卿,被尊称为孙子或兵圣,春秋时期齐国人。他出身贵族,其军事才能出众,所著《孙子兵法》影响深远。

战国时期的百家争鸣

叁

3、影响:

①百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰。

②为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

材料1:《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。

材料2:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

课后练习

1.《淮南子·人间训》的典故“塞翁失马”,讲述了边塞一老翁丢了一匹马。过了些日子,这匹马竟然带着一匹好马回来了。与其寓意相近的思想是( )

A.温故而知新,可以为师矣 B.人法地,地法天,天法道

C.有朋自远方来,不亦乐乎 D.祸兮福所倚,福兮祸所伏

2.下图所示是纪念邮票《孔子周游列国》。孔子带领弟子周游各诸侯国,宣传他的主张和学说。他宣传的内容可能是( )

A.仁者爱人,以德治国

B.“无为而治”,与世无争

C.以法治国,加强君权

D.“兼爱”“非攻”,选贤任能

D

A

课后练习

3.社会大变革促进了文化空前繁荣。战国时期,各家学派纷纷著书立说,相互抨击,相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面被称为( )

A.诸侯争霸 B.“百家争鸣” C.文化繁荣 D.“百花齐放”

4.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥 B.相互融合 C.趋于一致 D.独立发展

B

B

谢 谢

2024年 统编版 新教材

初中历史·七年级上册

第7课

百家争鸣

2024年 统编版 新教材

初中历史·七年级上册

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建

社会的过渡

新课导入

孔子见老子画像石拓片(局部)

山东嘉祥孔子见老子画像石拓片(局部)展示了孔子向老子虚心求教的场景。画像中,孔子谦逊地弯腰拱手,身后有弟子跟随。老子则拄着鸠杖,礼貌回应。二人中间的小孩是项橐[tuó],他手指孔子,似乎在与孔子对话。

这幅拓片不仅具有艺术价值,还反映了中国古代尊师重道的传统美德和儒家、道家思想的交流与融合。它是研究中国古代历史、文化和艺术的重要资料。

视频:如果国宝会说话之孔子见老子画像石

素养目标

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

核心素养:

时空观念:立足时空观念,掌握老子和孔子及诸子百家代表人物的概况及思想主张。

史料实证、唯物史观:认识社会变革与百家争鸣之间的关系,通过史料实证比较各家学派的思想主张;掌握“百家争鸣”局面出现的历史背景、概况及影响。

家国情怀:认识传统文化价值,培养弘扬传统文化、建设现代文明意识;学习先贤以天下为己任的抱负与理想。

目录

contents

壹

老子和《道德经》

贰

孔子和儒家学说

叁

战国时期的百家争鸣

壹

老子和《道德经》

老子和《道德经》

壹

1、基本概况

(1)时期:

春秋晚期

(2)地区:

楚国

(3)地位:

道家学派的创始人

老子像

材料1:老子,姓李名耳,字聃,楚国苦县(现河南鹿邑东)厉乡曲仁里人,曾为周朝 “守藏室之史”。老子研究道德学问,其学说以隐匿声迹、不求闻达为宗旨。他在周都住了很久,见周朝衰微,便离开周都。到函谷关时,关令尹喜请他著书,于是老子著书上下篇,言道德之意五千余言,而后离去,无人知其下落。

材料2:李母怀胎八十一载,逍遥李树下割左腋而生。——《史记》

老子和《道德经》

壹

2、主要思想

(1)核心思想:

“道”是万物总根源、总规律

(2)朴素辩证:

万物有对立面并能相互转化

(3)处世之道:

以退为进,以柔克刚

(4)政治思想:

“无为而治”“小国寡民

材料1:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

材料2:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。 祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”

材料三:“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”

老子和《道德经》

壹

3、相关典籍:

《道德经》(又称《老子》)

1973年12月,在长沙马王堆三号汉墓中出土了帛书《老子》,也被称为帛书《道德经》。帛书《老子》共有甲、乙两本。其中,帛书《老子》甲本长317厘米,宽25.2厘米,高约 24厘米,与卷后佚书合抄在一幅破损的丝帛上,抄写在朱砂划好的朱丝栏中,字体介于篆隶之间。

敦煌藏经洞中也出土过由唐代刘弘珪所抄的《道德经》写本。法国巴黎国家图书馆曾展出,是当年伯希和从敦煌藏经洞骗走的众多经书中的一部,距今1300多年,保存相当完好,全文 5600多字,一字不少,具有很高的文物和书法价值。

知识链接

世界看老子

中国第一个探讨宇宙本源的哲学家,思想体系博大精深,对后世深远影响。目前为止,可查到的各种外文版的《道德经》典籍已有1千多种。据联合国教科文组织统计,被译成外国文字发行量最多的文化名著,除了《圣经》以外就是《道德经》。

福建老君像

我受中国孔子、孟子影响

很大,受老子的影响巨大。

——托尔斯泰

老子的哲学和希腊哲学以

其作为世界哲学的源头。

——黑格尔

《道德经》

英文版

贰

孔子和儒家学说

孔子和儒家学说

贰

1、基本概况

(1)时期:

春秋晚期

(2)地区:

鲁国

(3)地位:

儒家学派创始人

孔子像

材料:孔子是我国古代著名的思想家、教育家,儒家学派的创始人,被后世称为“圣人”。生于春秋晚期的鲁国,祖上是宋国人,自幼勤奋好学,对周礼有着深入的研究和独特的见解。《史记》记载:“孔子长九尺有六寸,人皆谓之‘长人’而异之。” 他不仅以渊博的学识和高尚的品德受到后人的敬仰,还因其教育理念和思想学说成为中华民族文化的重要基石。

孔子和儒家学说

贰

2、主要思想

(1)核心思想:

“仁”-提出仁者爱人

(2)政治思想:

“为政以德” 恢复西周礼乐

樊迟问仁。子曰:“爱人。” ——《论语·颜渊》

子贡问仁。子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

——《论语·雍也》

仲弓问仁。子曰:“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

为政以德,譬如北辰(注:北极星),居其所而众星共之。

——《论语·为政》

夫子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。”

——《礼记·檀弓下》

知识链接

核心思想——“仁”

“仁者人也,亲亲为人。”(《礼记·中庸》)只有怀有仁心的人,才是真正意义上的人。“仁”这个字本身就很有人文内涵,一个“人”字,一个“二”字,合在一起就是“仁”字。这个字告诉人们,单个的一个人无所谓“仁”,二人或二人以上的人生活在一起,如果能融洽,能友好相处,能亲亲相待,这就产生了“仁”的问题。“仁”是在群体相处之中一点点产生出来的。

“樊迟问仁,子曰:‘爱人。’”(《论语·颜渊》)在孔子看来,“仁”的最基本含义就是“爱人”二字。人与人能去除隔阂,能消解敌意,能友善相处,这比什么都可贵。这就是他对我们民族的最美好的馈赠,也是他的民族良心的最充分的体现。

孔子和儒家学说

贰

苛政猛于虎出自《礼记 檀弓下》。讲述孔子和弟子路过泰山,一妇人哭诉家人皆死于虎患却不愿离开,只因此地没有苛政。此语深刻地揭示出苛捐杂税等严苛的政治统治比凶猛的老虎更让人畏惧。它反映了古代劳动人民在残酷的统治下的悲惨境遇,也表达了对暴政的批判和对仁政的向往,成为流传千古的警句,时刻提醒人们关注政治的清明与民生福祉。

视频:孔子的政治抱负

孔子和儒家学说

贰

3、教育成就:

(1)创办私学:

打破贵族垄断教育的局面

(2)教育思想:

有教无类 注重德育 因材施教 举一反三

子曰:学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

子曰:温故而知新,可以为师矣。

子曰:学而不思则罔,思而不学则殆。

子曰:见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

子曰:三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。

孔子和儒家学说

贰

(3)整理典籍:

六经-《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》

《六经》

六艺

孔子和儒家学说

贰

4、相关典籍:

《论语》

西汉海昏侯刘贺墓出土的《论语》竹简

子曰:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”

释义:孔子说,智慧的人喜爱水,仁德的人喜爱山。智慧的人活跃,仁德的人沉静。智慧的人常乐,仁德的人长寿。

唐代郑玄注《论语》写本

知识链接

世界看孔子

截止2019年12月,中国已在162个国家(地区)建立550所孔子学院和1172个中小学孔子课堂。孔子学院自创办以来,累计为数千万各国学员学习中文、了解中国文化提供服务,在推动国际中文教育发展方面发挥了重要作用,成为世界认识中国的一个重要平台。

“人类要在21世纪生存下去,必须回到2500年前,从孔子那里寻找智慧。”

联合国教科文组织把孔子列为影响世界进程的十大文化名人之首。

叁

战国时期的百家争鸣

战国时期的百家争鸣

叁

1、背景:

①战国时期,新的社会制度(封建)逐步确立;

②“学在官府”格局被打破,私学勃兴,诸子蜂起,学术思想领城非常活跃。

战国时期的百家争鸣

叁

战国时期,代表社会各阶级、阶层利益的思想家纷纷著书立说,产生了儒、道、墨、法、名、阴阳、纵横、农、杂、兵、小说 等各家思想流派,他们针对当时社会上和学术上的各种问题,展开讨论,争相发表不同的见解,形成了“百家争鸣”的局面。

战国时期的百家争鸣

叁

2、派别及思想

学派 人物 著作 思想主张

儒家

墨家

道家

法家

兵家 孟子

《孟子》

仁政,民贵君轻,反对战争

荀子

《荀子》

“礼治”,礼法并用,明确尊卑等级

庄子

《庄子》

顺应自然和民心,精神自由,人格独立

韩非

《韩非子》

“法、术、势”,以法治国,中央集权

墨子

《墨子》

兼爱,非攻,尚贤,节俭

春秋末期孙武的《孙子兵法》奠定我国古代军事理论基础;

战国时期吴起、孙膑都撰有兵法著作。

战国时期的百家争鸣

叁

孟子像

《孟子》:

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

“行仁政而王天下。”

“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”

“得道者多助,失道者寡助。”

“春秋无义战。”

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

材料:孟子,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。他是战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派代表人物之一,与孔子并称 “孔孟”。

战国时期的百家争鸣

叁

荀子像

《荀子》:

“人之性恶,其善者伪也。”

“天行有常,不为尧存,不为桀亡。 ”

“人可制天命而用之。”

材料:荀子是战国末期赵国人,名况,字卿,著名的思想家、文学家、政治家。其著作《荀子》成书于战国末年,书中主张性恶论,强调通过后天学习和教化去恶为善,还提出天人相分、制天命而用之等观点。

战国时期的百家争鸣

叁

墨子像

《墨子》:

“仁人之所以为事者,必兴天下之利,除去天下之害。”

“然则兼相爱、交相利之法将奈何哉?子墨子言:视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”

材料:墨子,名翟,是春秋战国时期的思想家、政治家、墨家学派创始人。他出身平民,精通手工技艺,早年受儒家影响,后创立墨家学派。

知识链接

材料:公元前440年前后,楚王请鲁班制造了攻城的云梯,准备攻打宋国。墨子闻讯,一面安排大弟子禽滑厘带领三百名精壮弟子,帮助宋国守城;一面亲自出马劝楚王罢兵,并当着楚王之面演习攻守之术。鲁班组织了九次进攻,结果九次被墨子击破。楚人无可奈何之下,想杀掉墨子。墨子乃告以禽滑厘已在宋之事,楚乃罢兵。这就是墨翟陈辞,止楚攻宋的典故。

战国时期的百家争鸣

叁

庄子像

材料:孟子,名轲,字子舆,邹国(今山东邹城)人。他是战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派代表人物之一,与孔子并称 “孔孟”。

庄周梦蝶

战国时期的百家争鸣

叁

韩非子像

《韩非子》典故:

滥竽充数、买椟还珠、自相矛盾、郑人买履、

守株待兔、唇亡齿寒、

讳疾忌医、三人成虎。

材料:韩非,战国末期韩国新郑人,是杰出的思想家、散文家,法家学派代表人物。善写文章,其思想集商鞅之“法”、申不害之“术” 和慎到之“势” 于一身,主张以法治国,君主应运用权力和势位令行禁止。

战国时期的百家争鸣

叁

孙武像

《孙子兵法》:

“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”

“将者,智、信、仁、勇、严也。”

“兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。”

“善用兵者,役不再籍,粮不三载。(善于用兵的人,兵员不再次征调,粮饷不再三转运。)”

材料:孙武,字长卿,被尊称为孙子或兵圣,春秋时期齐国人。他出身贵族,其军事才能出众,所著《孙子兵法》影响深远。

战国时期的百家争鸣

叁

3、影响:

①百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰。

②为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世产生了十分重要而深远的影响。

材料1:《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。

材料2:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

课后练习

1.《淮南子·人间训》的典故“塞翁失马”,讲述了边塞一老翁丢了一匹马。过了些日子,这匹马竟然带着一匹好马回来了。与其寓意相近的思想是( )

A.温故而知新,可以为师矣 B.人法地,地法天,天法道

C.有朋自远方来,不亦乐乎 D.祸兮福所倚,福兮祸所伏

2.下图所示是纪念邮票《孔子周游列国》。孔子带领弟子周游各诸侯国,宣传他的主张和学说。他宣传的内容可能是( )

A.仁者爱人,以德治国

B.“无为而治”,与世无争

C.以法治国,加强君权

D.“兼爱”“非攻”,选贤任能

D

A

课后练习

3.社会大变革促进了文化空前繁荣。战国时期,各家学派纷纷著书立说,相互抨击,相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面被称为( )

A.诸侯争霸 B.“百家争鸣” C.文化繁荣 D.“百花齐放”

4.《荀子》虽师法仲尼(孔子),但它也主张法治;《韩非子》熔法、术、势于一炉,同时也吸收了老子的思想。这反映了战国时期学派之间思想( )

A.互相排斥 B.相互融合 C.趋于一致 D.独立发展

B

B

谢 谢

2024年 统编版 新教材

初中历史·七年级上册

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史