2015—2016高中语文粤教版(选修《论语选读》)第二单元课件:第5课《君子三戒》(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文粤教版(选修《论语选读》)第二单元课件:第5课《君子三戒》(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 474.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-25 13:04:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。导入新课儒家修养功夫,虽然因人而异,但有人人必守的三戒,不能不讲求。此即论语季氏篇所说:[孔子曰,君子有三戒。少之时,血气未定,戒之在色。及其壮也,血气方刚,戒之在斗。及其老也,血气既衰,戒之在得。]这几句话,从浅处看,是讲保养身体,从深处看,则是提示修道要领。学者由惩忿窒欲,进而明明德,自有无穷的益处。?原 文

子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与?”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”译 文

子禽向子贡问道:“夫子每到一个国家,都必定得知那个国家的政治情况。是他求来的呢?还是别人主动告诉他的呢?”子贡说:“夫子是靠温和、善良、恭敬、俭朴、谦让的态度而获得的。夫子这种获得的方法,大概和别人获得的方法是不相同的吧?” 思考1:为什么孔子具有“温、良、恭、俭、让”的态度就能受到各国统治者的礼遇和器重? 明确:孔子之所以受到礼遇和器重,就在于他具备有温和、善良、恭敬、俭朴、谦让的道德品格。这是夫子的风范,儒者的本色。

它表现在外是一个人做人的态度,行为的风范;植根于内则是人格的修养,文化的积淀。

温和的态度,能让人亲近;善良的心地,能赢得信任;待人有礼,容易共事;节俭谦让,使人接受。所以孔子无论去到哪个国家,那些执政者都会主动地跟他商量政事。 思考2: “温、良、恭、俭、让”的态度在现代社会的待人接物中有怎样的进步意义? 明确:“温、良、恭、俭、让”既是以孔子为代表的儒家为人处世的原则,也是当今社会处理好人际关系不可缺少的条件,任何时候人们都需要和接受这种基于人性美好的态度。原 文

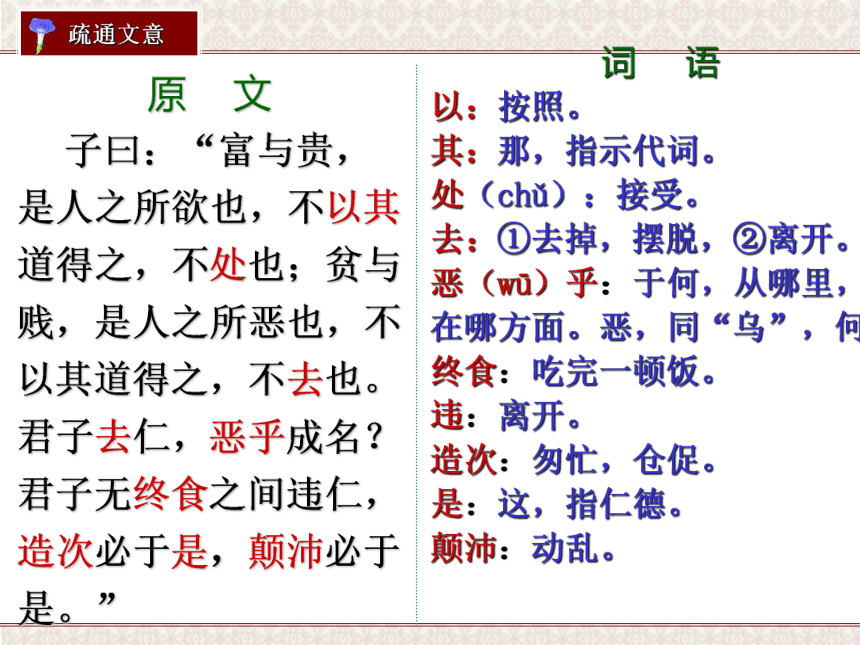

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”词 语

以:按照。

其:那,指示代词。

处(chǔ):接受。

去:①去掉,摆脱,②离开。

恶(wū)乎:于何,从哪里,在哪方面。恶,同“乌”,何。 终食:吃完一顿饭。 违:离开。 造次:匆忙,仓促。

是:这,指仁德。

颠沛:动乱。译 文

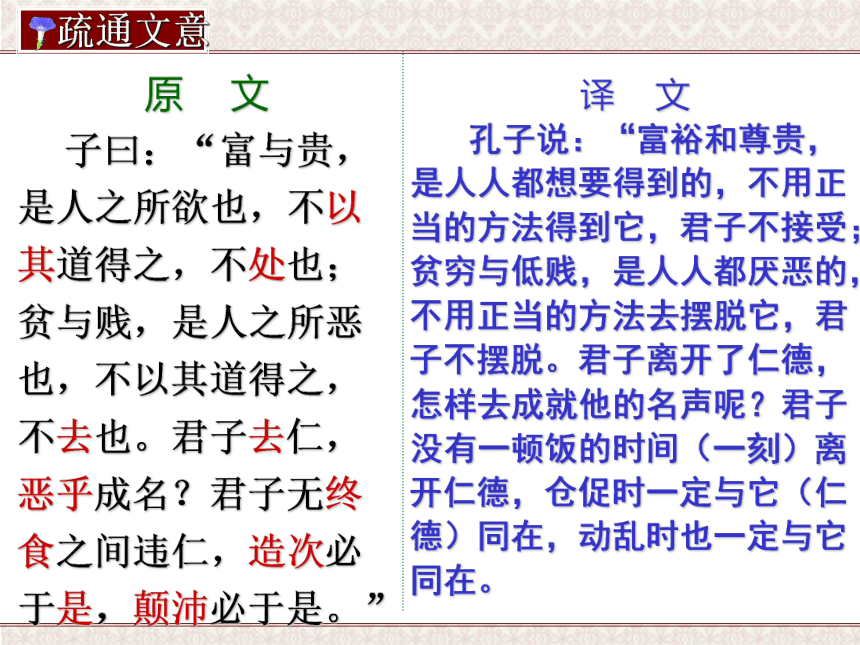

孔子说:“富裕和尊贵,是人人都想要得到的,不用正当的方法得到它,君子不接受;贫穷与低贱,是人人都厌恶的,不用正当的方法去摆脱它,君子不摆脱。君子离开了仁德,怎样去成就他的名声呢?君子没有一顿饭的时间(一刻)离开仁德,仓促时一定与它(仁德)同在,动乱时也一定与它同在。原 文

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。” 思考:孔子的“富贵观”是怎样的?在商品经济大潮冲击下,我们应怎样来实现我们的“富贵”? 明确:孔子认为,求富贵去贫贱,必须用正当的方法,否则宁可不要,这是仁的行为体现。相比之下,仁德更重要,正他所说“不义而富且贵,于我如浮云”。

在当前的商品经济大潮中,追求物质的满足是人的本能和生活的需要,但要走正道,凭着自己的聪明才智,用合法的手段去获得。否则就是损人利己,社会会谴责你,法律会惩罚你。原 文

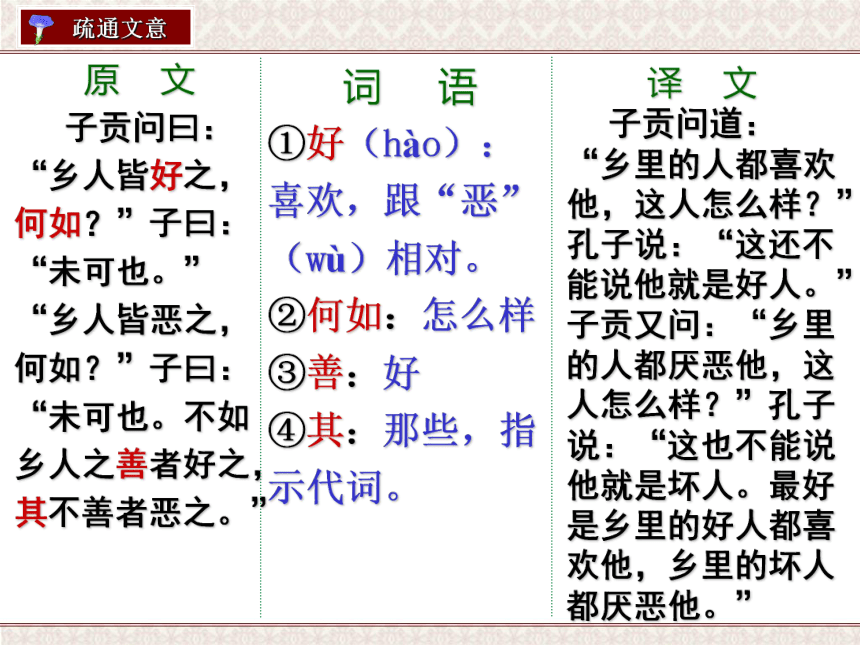

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。” 词 语

①好(hào):喜欢,跟“恶”(wù)相对。

②何如:怎么样

③善:好

④其:那些,指示代词。译 文

子贡问道:“乡里的人都喜欢他,这人怎么样?”孔子说:“这还不能说他就是好人。”

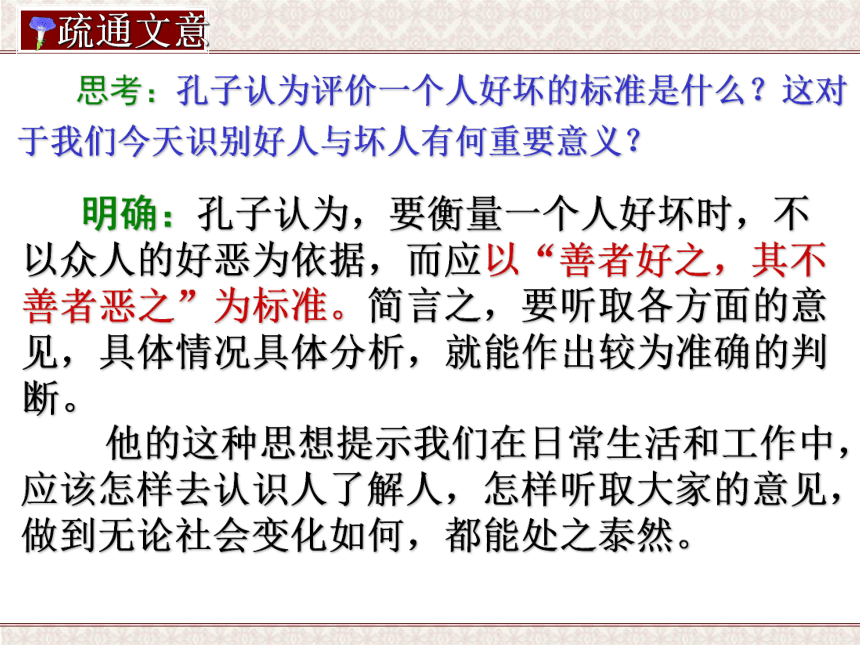

子贡又问:“乡里的人都厌恶他,这人怎么样?”孔子说:“这也不能说他就是坏人。最好是乡里的好人都喜欢他,乡里的坏人都厌恶他。” 思考:孔子认为评价一个人好坏的标准是什么?这对于我们今天识别好人与坏人有何重要意义? 明确:孔子认为,要衡量一个人好坏时,不以众人的好恶为依据,而应以“善者好之,其不善者恶之”为标准。简言之,要听取各方面的意见,具体情况具体分析,就能作出较为准确的判断。

他的这种思想提示我们在日常生活和工作中,应该怎样去认识人了解人,怎样听取大家的意见,做到无论社会变化如何,都能处之泰然。原 文

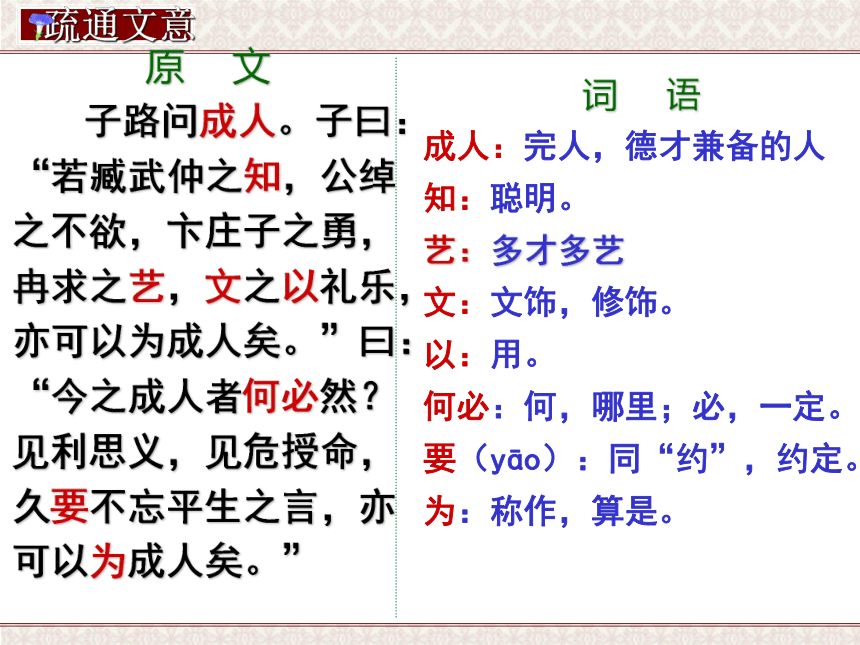

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”词 语

成人:完人,德才兼备的人 知:聪明。 艺:多才多艺

文:文饰,修饰。

以:用。 何必:何,哪里;必,一定。

要(yāo):同“约”,约定。

为:称作,算是。 原 文

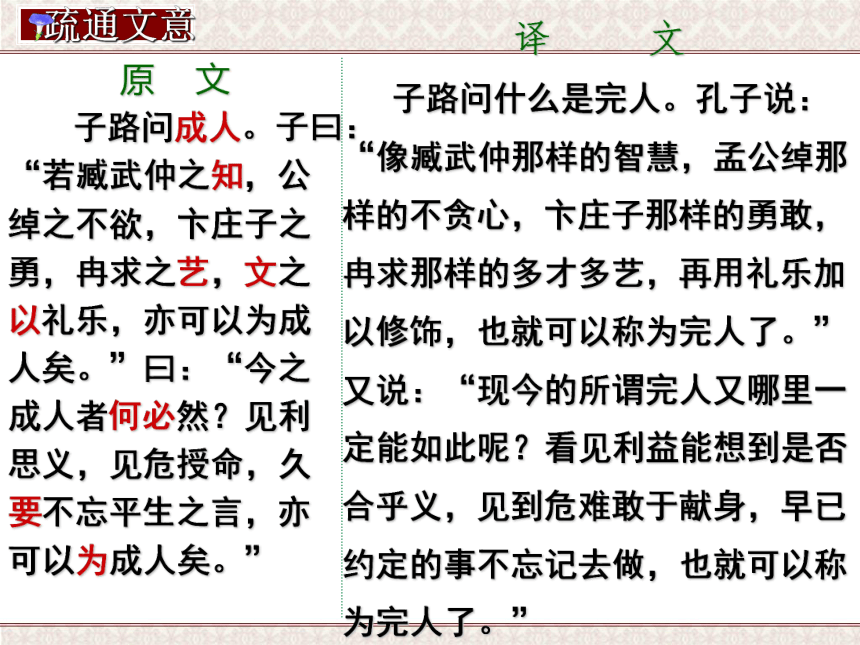

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”译 文

子路问什么是完人。孔子说:“像臧武仲那样的智慧,孟公绰那样的不贪心,卞庄子那样的勇敢,冉求那样的多才多艺,再用礼乐加以修饰,也就可以称为完人了。”又说:“现今的所谓完人又哪里一定能如此呢?看见利益能想到是否合乎义,见到危难敢于献身,早已约定的事不忘记去做,也就可以称为完人了。” 思考1:孔子认为“完人”的标准是什么?当理想与现实发生矛盾时,孔子是怎样处理的? 明确:孔子对“完人”提出了两个标准:①理想中的完人是智、仁、勇、才艺兼备而又具有礼乐修养的人。 ②现实中的完人是见利思义,见危授命,遵守诺言的人。

理想和现实总是有距离、有矛盾的,关键是在其间找到平衡点,使自己既不会陷入遥不可及的幻想,又能为有所追求而奋斗。原 文

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 词 语

①戒:防备,警惕。 ②刚:旺盛。

③得:贪得,指贪求名誉、地位、财物等。译 文

孔子说:“君子有三件事要戒备:年少时,血气不稳定,要戒备贪恋女色;到了壮年,血气正当旺盛,要戒备争强好斗;到了年老时,血气已经衰退,要戒备贪得无厌。” 思考:体会“三戒”内容,结合现实,谈谈自己的看法。 明确:“三戒”是人生经验的总结:从人的成长来看,古今是一样的,人都要经历成长、发展、成熟的阶段;从外部环境来看,现代社会物质文明和精神文明都发展到了前所未有的高度,对人的诱惑性更大,不注意个人的道德修养,很容易滑到损人害己的边缘。

少年之时,身体发育了,生理有需要,但心理不成熟,容易纵情声色,因而要提醒自己,避免走上邪路,为成年后的发展打下好的基础。

壮年时精力充沛,正是干事业的大好时机,可是容易逞一时之勇闹事闯祸。

老年时如有一官在手,不加警惕就容易产生贪念并借机满足贪欲。原 文

孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。” 词 语

①大人:指天子、诸侯等地位高贵的人。 ②圣人之言:指文王、周公等传下来的典籍训诰。 ③狎(xiá):轻侮,不尊重。译 文

孔子说:“君子有三件敬畏的事情:敬畏天命,敬畏地位高贵的人,敬畏圣人的言语,小人不懂得天命,因而也不敬畏,不尊重地位高贵的人,轻侮圣人的言语。” 思考:“三戒”和“三畏”说的都是立身处世的道理,但侧重点不同,试作分析。 明确:“三戒”侧重于自身修养,它根据人生中少年、壮年、晚年三个阶段不同的生理和心理特点,对君子发出警言。而“三畏”侧重于行为处事,说明做人要有所顾忌,有所警戒,才不至于无法无天,这样无形中就有了道德和行为的约束,追求向善向上,达到君子的要求。 本课从仁和礼的角度,论述了为人处世的道理,和对待富贵贫贱的态度。

(一)为人处世的态度:温、良、恭、俭、让

(二)对待富贵贫贱的态度:正当的方法(即“仁”)

(三)评价一个人好坏的标准:“善者好之,其不善者恶之”

(四)提出完人的标准:

①理想中的完人(智、仁、勇、才艺兼备而又具有礼乐修养)。

②现实中的完人(见利思义,见危授命,遵守诺言)。

(五)提出“君子三戒”:少时戒色,壮年戒斗,老年戒得。

(六)提出“君子三畏”:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

1. 多用对偶、排比,旨在总结归纳,条理性强。

在句子中,排比和对偶常常交替使用。对偶句的运用,从内容上往往又是正反对比,比如“富与贵……贫与贱……”,“乡人皆好之……乡人皆恶之……”等。排比句使语言增强了气势,如第四章的“子曰……”,第五章的“少之时……及其壮也……及其老也……”,第六章的“三畏……”。

2. 在谈话中善用反问句,旨在肯定、强调自己的观点。

比如“其诸异乎人之求之与?”“恶乎成名?”就起到很好的证明自己观点的作用,还使语言显得活泼生动。文言文基础知识 1.解释下列句子中加点词语的意义,注意它们与现代汉语的不同。 非礼勿视,非礼勿听。

子曰:爱人。

虑以下人。

子路不对。非礼:不合礼法

爱人:爱护他人

下人:下于人,甘居人下

不对:不回答文言文基础知识 1.解释下列句子中加点词语的意义,注意它们与现代汉语的不同。

譬如平地。

子路问成人。

今之成人者何必然。

平地:在平地上堆土成山

成人:德才兼备的人

何必:为何一定文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 ⑴ 其

必闻其政。

其诸异乎人之求之与?

其不善者恶之。

及其壮也。指代前文说的孔子所到的“那个国家”

与诸一起表示不肯定、揣测语气,有“大概”之意

“那些”的意思

指前文的“君子”

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 尧舜其犹病诸。

其斯之谓与?

且而与其从辟人之士也。

如之何其废之?表示推测语气,可译为“恐怕”

表示揣测语气,有“大概”之意

与“与”构成“与其”表示选择语气

加强疑问语气,可不译

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 ⑵ 以

夫子温、良、恭、俭、让以得之。

不以其道得之。

文之以礼乐。

有“而”的意思

“按照”的意思

“用”的意思

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 亦可以为成人矣。

可以托六尺之孤。

而谁以易之。

子路行以告。

“凭借”的意思

与“可”组成“可以”,“能够”的意思

“同”、“跟”的意思

“把”的意思

给下面一段文字加上标点符号 景春曰公孙衍张仪岂不诚大丈夫哉一怒而诸侯惧安居而天下熄孟子曰是焉得为大丈夫乎子未学礼乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之门戒之曰往之女家必敬必戒无违夫子以顺为正者妾妇之道也居天下之广居立天下之正位行天下之大道得志与民由之不得志独行其道富贵不能淫贫贱不能移威武不能屈─此之谓大丈夫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈──此之谓大丈夫。”

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安居家中,天下就太平无事。” 孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作正理,是妇人家遵循的道理。(公孙衍、张仪在诸侯面前竟也像妇人一样!)居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫。” 翻译

古:不合礼法 今:不合礼节, 不礼貌

古:爱护他人 今:丈夫或妻子

古:甘于人下 今:旧指仆人

古:不回答 今:错误

古:在平地上堆土成山 今:平坦的土地

古:德才兼备的人 今:成年人

古:为何一定 今:用反问的语气

表示不必。

古:时间仓促 今:轻率。

古:修饰 今:文采,文章。2.区别下列句子中虚词“其”的用法。

①必闻其政。

②其诸异乎人之求之与?

③其不善者恶之。

④及其壮也。

⑤尧舜其犹病诸?

⑥其斯之谓与?

⑦且而与其从辟人之士也。

⑧如之何其废之?(那个国家)

(大概,表揣测语气)

(那些)

(他,指“君子”)

(恐怕,表推测语气)

(大概,表揣测语气)

(“与其”,表选择语气)

(加强疑问语气,可不译)·····文 言 虚 词

1.介词 (1)表示工具。译为:拿,用,凭着。

①文之以礼乐(《论语·君子三戒》)

②王好战,请以战喻(《寡人之于国也》)

③又以刃刺酒翁(《段太尉逸事状》)

(2)表示凭借。译为:凭,靠。

①亦可以为成人矣(《论语·君子三戒》)

②久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》)

(3)表示所处置的对象。译为:把。

①天子以生人付公理(《段太尉逸事状》)

②敢以状私于执事(《段太尉逸事状》)

③子路行以告(《论语》)

(4)表示时间、处所。译为:于,在,从。

①以八月十三斩于市。【以】(5)表示原因。译为:因为,由于。

①臣以供养无主,辞不赴命(《陈情表》)

②仆以口语遇遭此祸(《报任安书》)

(6)表示依据。译为:按照,依照,根据。

①不以其道得之(《论语·君子三戒》)

②斧斤以时入山林(《寡人之于国也》)

2.连词。

(1)表示并列或递进关系。可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。

①夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

②忽魂悸以魄动。(《梦游天姥吟留别》)

(2)表示承接关系,前一动作行为往往是后一动作行为的手段或方式。可译为"而"或省去。

①夫子温、良、恭、俭、让以得之(《论语·君子三戒》)

②樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

③各各竦立以听。(《促织》) (3)表示目的关系,后一动作行为往往是前一动作行为的目的或结果。可译“而”“来”“用来”“以致”等。

①前辟四窗,垣墙周庭,以当南日(《项脊轩志》)

②焚百家之言,以愚黔首(《过秦论》)

(4)表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为"因为"。

①不赂者以赂者丧(《六国论》)

②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)

(5)表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为"而",或省去。

例如:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。(陶渊明《归去来辞》)

3.助词

(1)作语助,表示时间、方位和范围。

例:受命以来,夙夜忧叹。(《出师表》)(以:表时间)

(2)作语助,起调整音节作用。

例:①逆以煎我怀。(《孔雀东南飞》)4.动词

(1)以为,认为。

①老臣以媪为长安君计短也。(《触龙说赵太后》)

②皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

(2)用,任用。

例:忠不必用兮,贤不必以。(《涉江》)

5.名词。译为:缘由,原因。

例:古人秉烛游,良有以也(李白《春夜宴桃李园序》)

6.通假

(1)通“已”,已经。

①固以怪之矣。 ②日以尽矣。

(2)通“已”,止。3.给下面一段文字加上标点符号。

景春曰公孙衍张仪岂不诚大丈夫哉一怒而诸侯惧安居而天下熄孟子曰是焉得为大丈夫乎子未学礼乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之门戒之往之女家必敬必戒无违夫子以顺为正者妾妇之道也居天下之广居立天下之正位行天下之大道得志与民由之不得志独行其道富贵不能淫贫贱不能移威武不能屈此之谓大丈夫····【答案】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”【译文】

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕,安静下来,天下就没有战争。”孟子说:“这样的人怎么能算是大丈夫呢?你没学过礼吗?男子举行加冠礼的时候,父亲对他进行教导;女子出嫁的时候,母亲对她进行教导,送她到门口,告诫她说:‘到了你家里,一定要恭敬,一定要警惕,不要违背丈夫。’以顺从为最大的原则,这是妇女之道。至于男子,住在天下最宽广的房子(仁)里,站在天下最正确的位子(礼)上,走在天下最光明的大路(义)上。得志的时候,和百姓循着大道一起前进;不得志的时候,也独自坚持自己的原则。富贵不能惑乱我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能使我屈服,这样才叫做大丈夫。”····(名词,收获)

(动词,获得、取得

(动词,贪得)

(动词,具备)

(动词,感恩 通 “德”(动词,可以、能够)

形容词,适宜得当对

(形容词,融洽)

(形容词,得意)

(副词,必须)(动词,离开)

(动词,距离)

(动词,除掉、去掉)

(动词,前往、到……去)

(形容词,过去的)

(走了以后,来是助词,补充音节,没有实在意义)

(去去:越去越远,往前走了又走)

(表示动作的趋势)(动词,离开)

(动词,距离)

(动词,除掉、去掉)

(动词,前往、到……去)

(形容词,过去的)

(走了以后,来是助词,补充音节,没有实在意义)

(去去:越去越远,往前走了又走)

(表示动作的趋势) (状语后置句,“以礼乐文之”)

(状语后置句,“子禽于子贡问”)

(状语后置句,“其诸乎人之求之异与”)

(倒装句,“乎恶成名”)

(判断句) (三)文言句式

1.文之以礼乐

2.子禽问于子贡

3.其诸异乎人之求之与

4.恶乎成名

5.富与贵,是人之所欲也阅读下面文言文,完成后面两题。

曾子有疾,孟敬子问之。曾子言曰:“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。笾豆之事,则有司存。”

1. 解释划线的词语。

①孟敬子问之( ) ②君子所贵乎道者三( )

③人之将死,其言也善( ) ④出辞气,斯远鄙倍矣。( )···2. 翻译划横线的句子。

动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。

译文:使自己的容貌庄重严肃,这样可以避免粗暴、放肆;使自己的脸色一本正经,这样就接近于诚信;使自己说话的言辞和语气谨慎小心,这样就可以避免粗野和背理。明确:①探望、探视; ②重视; ③他的; ④“倍同背”,背理

子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与?”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”译 文

子禽向子贡问道:“夫子每到一个国家,都必定得知那个国家的政治情况。是他求来的呢?还是别人主动告诉他的呢?”子贡说:“夫子是靠温和、善良、恭敬、俭朴、谦让的态度而获得的。夫子这种获得的方法,大概和别人获得的方法是不相同的吧?” 思考1:为什么孔子具有“温、良、恭、俭、让”的态度就能受到各国统治者的礼遇和器重? 明确:孔子之所以受到礼遇和器重,就在于他具备有温和、善良、恭敬、俭朴、谦让的道德品格。这是夫子的风范,儒者的本色。

它表现在外是一个人做人的态度,行为的风范;植根于内则是人格的修养,文化的积淀。

温和的态度,能让人亲近;善良的心地,能赢得信任;待人有礼,容易共事;节俭谦让,使人接受。所以孔子无论去到哪个国家,那些执政者都会主动地跟他商量政事。 思考2: “温、良、恭、俭、让”的态度在现代社会的待人接物中有怎样的进步意义? 明确:“温、良、恭、俭、让”既是以孔子为代表的儒家为人处世的原则,也是当今社会处理好人际关系不可缺少的条件,任何时候人们都需要和接受这种基于人性美好的态度。原 文

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”词 语

以:按照。

其:那,指示代词。

处(chǔ):接受。

去:①去掉,摆脱,②离开。

恶(wū)乎:于何,从哪里,在哪方面。恶,同“乌”,何。 终食:吃完一顿饭。 违:离开。 造次:匆忙,仓促。

是:这,指仁德。

颠沛:动乱。译 文

孔子说:“富裕和尊贵,是人人都想要得到的,不用正当的方法得到它,君子不接受;贫穷与低贱,是人人都厌恶的,不用正当的方法去摆脱它,君子不摆脱。君子离开了仁德,怎样去成就他的名声呢?君子没有一顿饭的时间(一刻)离开仁德,仓促时一定与它(仁德)同在,动乱时也一定与它同在。原 文

子曰:“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也;贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。君子去仁,恶乎成名?君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。” 思考:孔子的“富贵观”是怎样的?在商品经济大潮冲击下,我们应怎样来实现我们的“富贵”? 明确:孔子认为,求富贵去贫贱,必须用正当的方法,否则宁可不要,这是仁的行为体现。相比之下,仁德更重要,正他所说“不义而富且贵,于我如浮云”。

在当前的商品经济大潮中,追求物质的满足是人的本能和生活的需要,但要走正道,凭着自己的聪明才智,用合法的手段去获得。否则就是损人利己,社会会谴责你,法律会惩罚你。原 文

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”子曰:“未可也。”

“乡人皆恶之,何如?”子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。” 词 语

①好(hào):喜欢,跟“恶”(wù)相对。

②何如:怎么样

③善:好

④其:那些,指示代词。译 文

子贡问道:“乡里的人都喜欢他,这人怎么样?”孔子说:“这还不能说他就是好人。”

子贡又问:“乡里的人都厌恶他,这人怎么样?”孔子说:“这也不能说他就是坏人。最好是乡里的好人都喜欢他,乡里的坏人都厌恶他。” 思考:孔子认为评价一个人好坏的标准是什么?这对于我们今天识别好人与坏人有何重要意义? 明确:孔子认为,要衡量一个人好坏时,不以众人的好恶为依据,而应以“善者好之,其不善者恶之”为标准。简言之,要听取各方面的意见,具体情况具体分析,就能作出较为准确的判断。

他的这种思想提示我们在日常生活和工作中,应该怎样去认识人了解人,怎样听取大家的意见,做到无论社会变化如何,都能处之泰然。原 文

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”词 语

成人:完人,德才兼备的人 知:聪明。 艺:多才多艺

文:文饰,修饰。

以:用。 何必:何,哪里;必,一定。

要(yāo):同“约”,约定。

为:称作,算是。 原 文

子路问成人。子曰:“若臧武仲之知,公绰之不欲,卞庄子之勇,冉求之艺,文之以礼乐,亦可以为成人矣。”曰:“今之成人者何必然?见利思义,见危授命,久要不忘平生之言,亦可以为成人矣。”译 文

子路问什么是完人。孔子说:“像臧武仲那样的智慧,孟公绰那样的不贪心,卞庄子那样的勇敢,冉求那样的多才多艺,再用礼乐加以修饰,也就可以称为完人了。”又说:“现今的所谓完人又哪里一定能如此呢?看见利益能想到是否合乎义,见到危难敢于献身,早已约定的事不忘记去做,也就可以称为完人了。” 思考1:孔子认为“完人”的标准是什么?当理想与现实发生矛盾时,孔子是怎样处理的? 明确:孔子对“完人”提出了两个标准:①理想中的完人是智、仁、勇、才艺兼备而又具有礼乐修养的人。 ②现实中的完人是见利思义,见危授命,遵守诺言的人。

理想和现实总是有距离、有矛盾的,关键是在其间找到平衡点,使自己既不会陷入遥不可及的幻想,又能为有所追求而奋斗。原 文

孔子曰:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。” 词 语

①戒:防备,警惕。 ②刚:旺盛。

③得:贪得,指贪求名誉、地位、财物等。译 文

孔子说:“君子有三件事要戒备:年少时,血气不稳定,要戒备贪恋女色;到了壮年,血气正当旺盛,要戒备争强好斗;到了年老时,血气已经衰退,要戒备贪得无厌。” 思考:体会“三戒”内容,结合现实,谈谈自己的看法。 明确:“三戒”是人生经验的总结:从人的成长来看,古今是一样的,人都要经历成长、发展、成熟的阶段;从外部环境来看,现代社会物质文明和精神文明都发展到了前所未有的高度,对人的诱惑性更大,不注意个人的道德修养,很容易滑到损人害己的边缘。

少年之时,身体发育了,生理有需要,但心理不成熟,容易纵情声色,因而要提醒自己,避免走上邪路,为成年后的发展打下好的基础。

壮年时精力充沛,正是干事业的大好时机,可是容易逞一时之勇闹事闯祸。

老年时如有一官在手,不加警惕就容易产生贪念并借机满足贪欲。原 文

孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言。” 词 语

①大人:指天子、诸侯等地位高贵的人。 ②圣人之言:指文王、周公等传下来的典籍训诰。 ③狎(xiá):轻侮,不尊重。译 文

孔子说:“君子有三件敬畏的事情:敬畏天命,敬畏地位高贵的人,敬畏圣人的言语,小人不懂得天命,因而也不敬畏,不尊重地位高贵的人,轻侮圣人的言语。” 思考:“三戒”和“三畏”说的都是立身处世的道理,但侧重点不同,试作分析。 明确:“三戒”侧重于自身修养,它根据人生中少年、壮年、晚年三个阶段不同的生理和心理特点,对君子发出警言。而“三畏”侧重于行为处事,说明做人要有所顾忌,有所警戒,才不至于无法无天,这样无形中就有了道德和行为的约束,追求向善向上,达到君子的要求。 本课从仁和礼的角度,论述了为人处世的道理,和对待富贵贫贱的态度。

(一)为人处世的态度:温、良、恭、俭、让

(二)对待富贵贫贱的态度:正当的方法(即“仁”)

(三)评价一个人好坏的标准:“善者好之,其不善者恶之”

(四)提出完人的标准:

①理想中的完人(智、仁、勇、才艺兼备而又具有礼乐修养)。

②现实中的完人(见利思义,见危授命,遵守诺言)。

(五)提出“君子三戒”:少时戒色,壮年戒斗,老年戒得。

(六)提出“君子三畏”:畏天命,畏大人,畏圣人之言。

1. 多用对偶、排比,旨在总结归纳,条理性强。

在句子中,排比和对偶常常交替使用。对偶句的运用,从内容上往往又是正反对比,比如“富与贵……贫与贱……”,“乡人皆好之……乡人皆恶之……”等。排比句使语言增强了气势,如第四章的“子曰……”,第五章的“少之时……及其壮也……及其老也……”,第六章的“三畏……”。

2. 在谈话中善用反问句,旨在肯定、强调自己的观点。

比如“其诸异乎人之求之与?”“恶乎成名?”就起到很好的证明自己观点的作用,还使语言显得活泼生动。文言文基础知识 1.解释下列句子中加点词语的意义,注意它们与现代汉语的不同。 非礼勿视,非礼勿听。

子曰:爱人。

虑以下人。

子路不对。非礼:不合礼法

爱人:爱护他人

下人:下于人,甘居人下

不对:不回答文言文基础知识 1.解释下列句子中加点词语的意义,注意它们与现代汉语的不同。

譬如平地。

子路问成人。

今之成人者何必然。

平地:在平地上堆土成山

成人:德才兼备的人

何必:为何一定文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 ⑴ 其

必闻其政。

其诸异乎人之求之与?

其不善者恶之。

及其壮也。指代前文说的孔子所到的“那个国家”

与诸一起表示不肯定、揣测语气,有“大概”之意

“那些”的意思

指前文的“君子”

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 尧舜其犹病诸。

其斯之谓与?

且而与其从辟人之士也。

如之何其废之?表示推测语气,可译为“恐怕”

表示揣测语气,有“大概”之意

与“与”构成“与其”表示选择语气

加强疑问语气,可不译

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 ⑵ 以

夫子温、良、恭、俭、让以得之。

不以其道得之。

文之以礼乐。

有“而”的意思

“按照”的意思

“用”的意思

文言文基础知识 2.辨别下列各句中虚词的用法 。 亦可以为成人矣。

可以托六尺之孤。

而谁以易之。

子路行以告。

“凭借”的意思

与“可”组成“可以”,“能够”的意思

“同”、“跟”的意思

“把”的意思

给下面一段文字加上标点符号 景春曰公孙衍张仪岂不诚大丈夫哉一怒而诸侯惧安居而天下熄孟子曰是焉得为大丈夫乎子未学礼乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之门戒之曰往之女家必敬必戒无违夫子以顺为正者妾妇之道也居天下之广居立天下之正位行天下之大道得志与民由之不得志独行其道富贵不能淫贫贱不能移威武不能屈─此之谓大丈夫

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈──此之谓大丈夫。”

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安居家中,天下就太平无事。” 孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作正理,是妇人家遵循的道理。(公孙衍、张仪在诸侯面前竟也像妇人一样!)居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫。” 翻译

古:不合礼法 今:不合礼节, 不礼貌

古:爱护他人 今:丈夫或妻子

古:甘于人下 今:旧指仆人

古:不回答 今:错误

古:在平地上堆土成山 今:平坦的土地

古:德才兼备的人 今:成年人

古:为何一定 今:用反问的语气

表示不必。

古:时间仓促 今:轻率。

古:修饰 今:文采,文章。2.区别下列句子中虚词“其”的用法。

①必闻其政。

②其诸异乎人之求之与?

③其不善者恶之。

④及其壮也。

⑤尧舜其犹病诸?

⑥其斯之谓与?

⑦且而与其从辟人之士也。

⑧如之何其废之?(那个国家)

(大概,表揣测语气)

(那些)

(他,指“君子”)

(恐怕,表推测语气)

(大概,表揣测语气)

(“与其”,表选择语气)

(加强疑问语气,可不译)·····文 言 虚 词

1.介词 (1)表示工具。译为:拿,用,凭着。

①文之以礼乐(《论语·君子三戒》)

②王好战,请以战喻(《寡人之于国也》)

③又以刃刺酒翁(《段太尉逸事状》)

(2)表示凭借。译为:凭,靠。

①亦可以为成人矣(《论语·君子三戒》)

②久之,能以足音辨人。(《项脊轩志》)

(3)表示所处置的对象。译为:把。

①天子以生人付公理(《段太尉逸事状》)

②敢以状私于执事(《段太尉逸事状》)

③子路行以告(《论语》)

(4)表示时间、处所。译为:于,在,从。

①以八月十三斩于市。【以】(5)表示原因。译为:因为,由于。

①臣以供养无主,辞不赴命(《陈情表》)

②仆以口语遇遭此祸(《报任安书》)

(6)表示依据。译为:按照,依照,根据。

①不以其道得之(《论语·君子三戒》)

②斧斤以时入山林(《寡人之于国也》)

2.连词。

(1)表示并列或递进关系。可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或者省去。

①夫夷以近,则游者众。(《游褒禅山记》)

②忽魂悸以魄动。(《梦游天姥吟留别》)

(2)表示承接关系,前一动作行为往往是后一动作行为的手段或方式。可译为"而"或省去。

①夫子温、良、恭、俭、让以得之(《论语·君子三戒》)

②樊哙侧其盾以撞。(《鸿门宴》)

③各各竦立以听。(《促织》) (3)表示目的关系,后一动作行为往往是前一动作行为的目的或结果。可译“而”“来”“用来”“以致”等。

①前辟四窗,垣墙周庭,以当南日(《项脊轩志》)

②焚百家之言,以愚黔首(《过秦论》)

(4)表示因果关系,常用在表原因的分句前,可译为"因为"。

①不赂者以赂者丧(《六国论》)

②所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》)

(5)表示修饰关系,连接状语和中心语,可译为"而",或省去。

例如:木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。(陶渊明《归去来辞》)

3.助词

(1)作语助,表示时间、方位和范围。

例:受命以来,夙夜忧叹。(《出师表》)(以:表时间)

(2)作语助,起调整音节作用。

例:①逆以煎我怀。(《孔雀东南飞》)4.动词

(1)以为,认为。

①老臣以媪为长安君计短也。(《触龙说赵太后》)

②皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)

(2)用,任用。

例:忠不必用兮,贤不必以。(《涉江》)

5.名词。译为:缘由,原因。

例:古人秉烛游,良有以也(李白《春夜宴桃李园序》)

6.通假

(1)通“已”,已经。

①固以怪之矣。 ②日以尽矣。

(2)通“已”,止。3.给下面一段文字加上标点符号。

景春曰公孙衍张仪岂不诚大丈夫哉一怒而诸侯惧安居而天下熄孟子曰是焉得为大丈夫乎子未学礼乎丈夫之冠也父命之女子之嫁也母命之往送之门戒之往之女家必敬必戒无违夫子以顺为正者妾妇之道也居天下之广居立天下之正位行天下之大道得志与民由之不得志独行其道富贵不能淫贫贱不能移威武不能屈此之谓大丈夫····【答案】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”【译文】

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕,安静下来,天下就没有战争。”孟子说:“这样的人怎么能算是大丈夫呢?你没学过礼吗?男子举行加冠礼的时候,父亲对他进行教导;女子出嫁的时候,母亲对她进行教导,送她到门口,告诫她说:‘到了你家里,一定要恭敬,一定要警惕,不要违背丈夫。’以顺从为最大的原则,这是妇女之道。至于男子,住在天下最宽广的房子(仁)里,站在天下最正确的位子(礼)上,走在天下最光明的大路(义)上。得志的时候,和百姓循着大道一起前进;不得志的时候,也独自坚持自己的原则。富贵不能惑乱我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能使我屈服,这样才叫做大丈夫。”····(名词,收获)

(动词,获得、取得

(动词,贪得)

(动词,具备)

(动词,感恩 通 “德”(动词,可以、能够)

形容词,适宜得当对

(形容词,融洽)

(形容词,得意)

(副词,必须)(动词,离开)

(动词,距离)

(动词,除掉、去掉)

(动词,前往、到……去)

(形容词,过去的)

(走了以后,来是助词,补充音节,没有实在意义)

(去去:越去越远,往前走了又走)

(表示动作的趋势)(动词,离开)

(动词,距离)

(动词,除掉、去掉)

(动词,前往、到……去)

(形容词,过去的)

(走了以后,来是助词,补充音节,没有实在意义)

(去去:越去越远,往前走了又走)

(表示动作的趋势) (状语后置句,“以礼乐文之”)

(状语后置句,“子禽于子贡问”)

(状语后置句,“其诸乎人之求之异与”)

(倒装句,“乎恶成名”)

(判断句) (三)文言句式

1.文之以礼乐

2.子禽问于子贡

3.其诸异乎人之求之与

4.恶乎成名

5.富与贵,是人之所欲也阅读下面文言文,完成后面两题。

曾子有疾,孟敬子问之。曾子言曰:“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。君子所贵乎道者三:动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。笾豆之事,则有司存。”

1. 解释划线的词语。

①孟敬子问之( ) ②君子所贵乎道者三( )

③人之将死,其言也善( ) ④出辞气,斯远鄙倍矣。( )···2. 翻译划横线的句子。

动容貌,斯远暴慢矣;正颜色,斯近信矣;出辞气,斯远鄙倍矣。

译文:使自己的容貌庄重严肃,这样可以避免粗暴、放肆;使自己的脸色一本正经,这样就接近于诚信;使自己说话的言辞和语气谨慎小心,这样就可以避免粗野和背理。明确:①探望、探视; ②重视; ③他的; ④“倍同背”,背理

同课章节目录