(2024)七年级历史上册第5课《动荡变化中的春秋时期》(课件)

文档属性

| 名称 | (2024)七年级历史上册第5课《动荡变化中的春秋时期》(课件) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-09-11 21:48:40 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第5课

动荡变化

中的

春秋时期

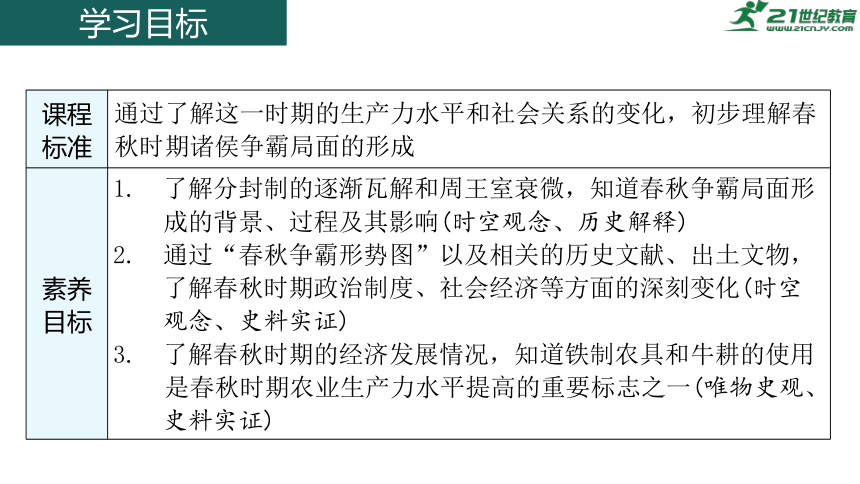

课程 标准 通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成

素养目标 1. 了解分封制的逐渐瓦解和周王室衰微,知道春秋争霸局面形

成的背景、过程及其影响(时空观念、历史解释)

2. 通过“春秋争霸形势图”以及相关的历史文献、出土文物,

了解春秋时期政治制度、社会经济等方面的深刻变化(时空

观念、史料实证)

3. 了解春秋时期的经济发展情况,知道铁制农具和牛耕的使用

是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一(唯物史观、

史料实证)

学习目标

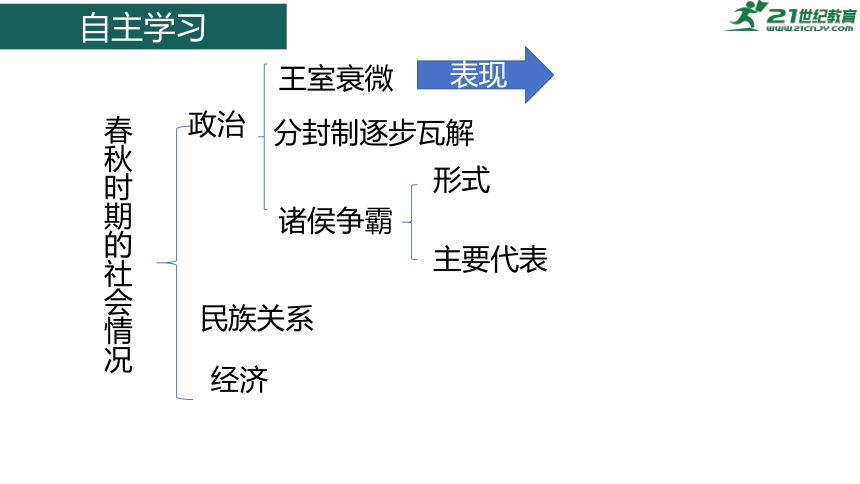

政治

民族关系

春秋时期的社会情况

王室衰微

分封制逐步瓦解

诸侯争霸

表现

形式

主要代表

经济

自主学习

壹

王室衰微

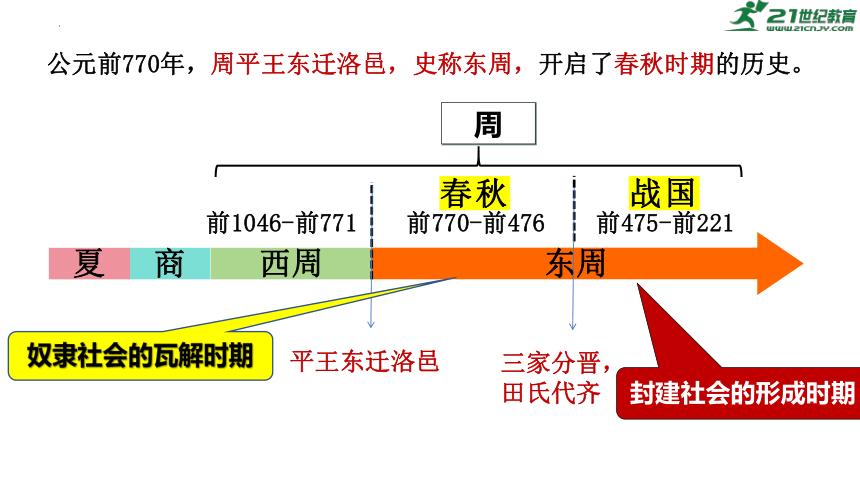

公元前770年,周平王东迁洛邑,史称东周,开启了春秋时期的历史。

西周

商

夏

东周

周

前1046-前771

前770-前476

前475-前221

平王东迁洛邑

三家分晋,田氏代齐

奴隶社会的瓦解时期

春秋

战国

封建社会的形成时期

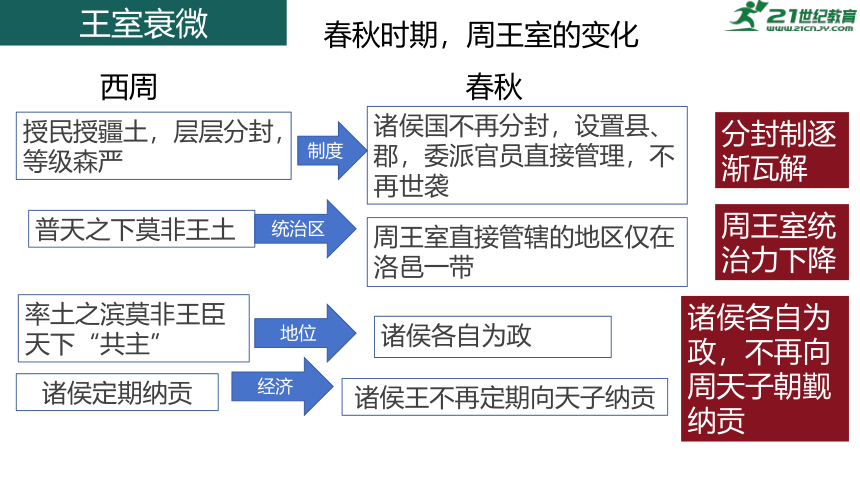

王室衰微

春秋时期,周王室的变化

西周

春秋

授民授疆土,层层分封,等级森严

制度

诸侯国不再分封,设置县、郡,委派官员直接管理,不再世袭

分封制逐渐瓦解

普天之下莫非王土

统治区

周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带

率土之滨莫非王臣

天下“共主”

地位

诸侯各自为政

诸侯王不再定期向天子纳贡

诸侯定期纳贡

经济

周王室统治力下降

诸侯各自为政,不再向周天子朝觐纳贡

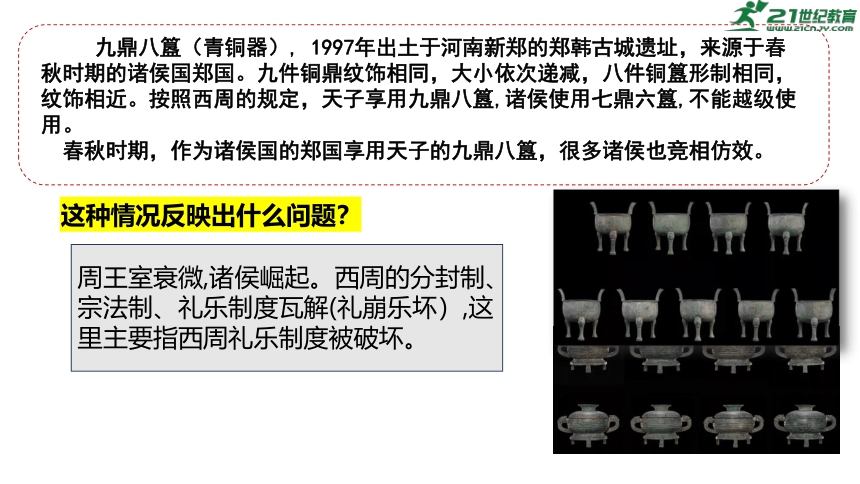

周王室衰微,诸侯崛起。西周的分封制、宗法制、礼乐制度瓦解(礼崩乐坏),这里主要指西周礼乐制度被破坏。

九鼎八簋(青铜器), 1997年出土于河南新郑的郑韩古城遗址,来源于春秋时期的诸侯国郑国。九件铜鼎纹饰相同,大小依次递减,八件铜簋形制相同,纹饰相近。按照西周的规定,天子享用九鼎八簋,诸侯使用七鼎六簋,不能越级使用。

春秋时期,作为诸侯国的郑国享用天子的九鼎八簋,很多诸侯也竞相仿效。

这种情况反映出什么问题?

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,历史进入春秋时期之后,整个政治格局开始发生什么样的变化?

材料研读

王室衰微

周王室衰微,诸侯各自为政,竞相争霸,国家处于分裂割据的状态。

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

礼崩 乐坏

西周时期

春秋时期

贰

诸侯争霸

贰

诸侯争霸

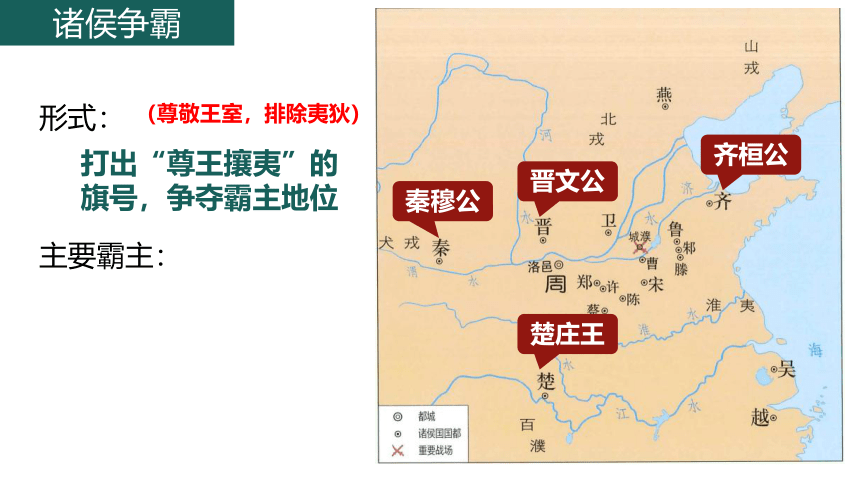

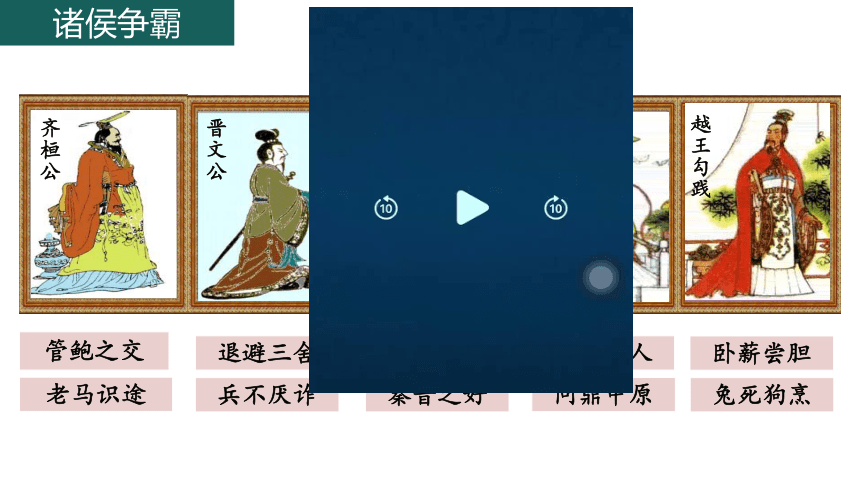

诸侯争霸

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

形式:

主要霸主:

打出“尊王攘夷”的旗号,争夺霸主地位

(尊敬王室,排除夷狄)

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

越王勾践

老马识途

退避三舍

兵不厌诈

厉兵秣马

秦晋之好

一鸣惊人

问鼎中原

卧薪尝胆

兔死狗烹

诸侯争霸

管鲍之交

诸侯争霸

城濮之战,是周襄王二十年(公元前632年)晋、楚两国在卫国城濮(山东鄄城西南)地区进行的争夺中原霸权的首次大战。晋文公兑现当年流亡楚国许下“退避三舍”的诺言,令晋军后退,避楚军锋芒。子玉不顾楚成王告诫,率军冒进,被晋军歼灭两翼。楚军大败。

材料二:综观春秋大国争霸与中华民族发生的关系,可以指出两个方面:其一,各大国分别灭掉许多邻近的少数族部落方国,这些被灭国的少数族便与华夏族融合起来,扩大了华夏族的范围。其二,本来属于“四夷”的楚、秦、吴、越,在发展中接受华夏先进文化。 ——张岂之《中国历史》

材料一:春秋初,大小诸侯国有一百四十余,经过三百年的兼并和战争,到春秋末只剩下了秦、楚、齐、燕……等十几个大国、强国。 ——《文物春秋战国史》

诸侯争霸

材料三:春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

——统编版《中国历史》

2.促进了各民族的交融,少数民族产生了华夏认同观念。

3.社会动荡,给人民带来巨大灾难。

1.导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯的疆域不断扩展,促进了局部统一;

评价历史事件的方法:

①要一分为二,辩证评价;

②要在特定的历史背景中评价。

根据材料分析诸侯争霸有何影响?如何评价历史事件

叁

春秋时期的经济发展

农业

春秋时期青铜牺尊

春秋时已经使用铁农具

出现铁制农具和牛耕

北京人使用的石器

河姆渡人使用的耒耜

商周时期的青铜

春秋时期铁制农具

笨重,使用不方便

硬度不够,不够锋利,不耐用

造价昂贵,韧性不好,易断

锋利、韧性好、耐用、造价低廉

青铜时代

铁器时代

石器时代

农业

生产力不断提高

(1)使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件。

(2)铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一,人类社会由青铜时代进入铁器时代。

私田

出现

公田

荒废

铁犁牛耕

效率提高

开垦荒田

诸侯势力壮大

周王室衰微

王室衰微的根本原因:春秋时期,铁器、牛耕的使用促进了社会生产力的发展。

农业

手工业

铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业、漆器制作等都有所发展

湖北荆州“丝绸宝库”马山一号楚墓

先进的冶铁业

勾践剑(左)与夫差矛(右)

商业

商业活动逐渐活跃起来,金属货币得到了较为广泛的使用

春秋时期货币

政治

民族关系

春秋时期的社会情况

王室衰微

分封制逐步瓦解

诸侯争霸

表现

形式

主要代表

经济

课堂小结

周王室统治力下降诸侯各自为政,不再向周天子朝觐纳贡

打出“尊王攘夷”的旗号,争夺霸主地位

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王

民族交融加强,各少数民族产生华夏认同感

铁农具和牛耕出现

导致社会变化的根本原因

随堂练习

一、选择题

1. 【历史解释】西周时期,周天子称“王”。进入春秋时期以后,除周天子外,春秋早期楚国国君楚武王开始称王,晚期吴国、越国国君也称王。据此可知,春秋时期( )

A. 加强了中央集权

B. 分封制度趋于解体

C. 强化了家国认同

D. 政治中心向南移动

B

2. (2023济宁)春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此解释合理的是( )

A. 周王室地位已经衰落

B. 鲁国到王都路途遥远

C. 鲁国国君是春秋霸主

D. 周王不是鲁国的宗亲

A

3. 在春秋时期的战乱过程中,宋国、陈国、郑国、蔡国等小诸侯国逐渐消失,取而代之的是大的诸侯国。这表明( )

A. 分封制的彻底瓦解

B. 统一趋势逐渐显现

C. 七国争霸局面形成

D. 诸侯取代王室地位

B

4. “春秋之初,楚国是中原诸侯国里的南方蛮夷……到楚庄王时期,楚国文化正潜移默化地成为华夏文化的一部分……楚人已经完全接受了中原文化,与中原人无异。”材料说明春秋时期的争霸战争( )

A. 严重破坏了人民的生产生活

B. 帮助楚国最终称霸中原

C. 加快了国家走向统一的步伐

D. 有利于民族文化的交融

D

5. 据《左传》记载,春秋时期晋国周边的山戎希望与晋国建立友好关系,但晋悼公认为山戎“无亲而贪”,不同意与之和议。晋国的卿大夫魏绛向晋悼公陈述了“和戎”的好处,最终说服晋悼公与戎族订立了盟约。对此认识正确的是( )

A. 晋国是春秋时期首个霸主

B. 山戎已经完全认同晋国文化

C. “和戎”有利于民族交融

D. 晋国产生了华夏认同的观念

C

6. (2023滨州)古书上记载,春秋时期,人们已经用铁制农具耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁制农具。这体现了( )

A. 考古发现可以证实文献记载

B. 古书上的记载都真实可信

C. 铁制农具和牛耕已广泛使用

D. 楚国在诸侯国中最为强盛

A

7. 进入春秋时期以后,郑国开垦了“蓬蒿藜藿”之地;晋国开垦了狐狸豺狼聚集的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可垦而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。出现上述现象的根本原因是( )

A. 铁制农具和牛耕的使用

B. 分封制的瓦解

C. 金属货币得到广泛使用

D. 奴隶制的瓦解

A

8. 杜维运在《史学方法论》中指出:“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”按照该标准,下列选项中属于研究春秋时期原始史料的是( )

A. 涿鹿之战的战争遗址

B. 出土的越王勾践剑

C. 民间流传的争霸故事

D. 《战国策》的记载

B

9. 题9图所示为郑国国君墓出土的莲鹤方壶。它融合了中国南北造型艺术的精华,与此前青铜器的肃穆、威严不同,洋溢着一种充满动感的生命力。这件文物可用于研究( )

A. 夏朝时期的地方行政制度

B. 商周时期的语言文字

C. 春秋时期手工业发展状况

D. 战国时期的商业发展

C

10. 公元前546年,宋国倡议“弭兵”,十四国会盟于宋都商丘,规定“晋、楚之从,交相见也”。晋、楚达成协议后的四十年里,双方未发生任何冲突。材料说明弭兵大会( )

A. 有利于中原地区的稳定

B. 确立了宋的霸主地位

C. 推翻了周王室专制统治

D. 奠定了大一统的基础

A

第5课

动荡变化

中的

春秋时期

课程 标准 通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解春秋时期诸侯争霸局面的形成

素养目标 1. 了解分封制的逐渐瓦解和周王室衰微,知道春秋争霸局面形

成的背景、过程及其影响(时空观念、历史解释)

2. 通过“春秋争霸形势图”以及相关的历史文献、出土文物,

了解春秋时期政治制度、社会经济等方面的深刻变化(时空

观念、史料实证)

3. 了解春秋时期的经济发展情况,知道铁制农具和牛耕的使用

是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一(唯物史观、

史料实证)

学习目标

政治

民族关系

春秋时期的社会情况

王室衰微

分封制逐步瓦解

诸侯争霸

表现

形式

主要代表

经济

自主学习

壹

王室衰微

公元前770年,周平王东迁洛邑,史称东周,开启了春秋时期的历史。

西周

商

夏

东周

周

前1046-前771

前770-前476

前475-前221

平王东迁洛邑

三家分晋,田氏代齐

奴隶社会的瓦解时期

春秋

战国

封建社会的形成时期

王室衰微

春秋时期,周王室的变化

西周

春秋

授民授疆土,层层分封,等级森严

制度

诸侯国不再分封,设置县、郡,委派官员直接管理,不再世袭

分封制逐渐瓦解

普天之下莫非王土

统治区

周王室直接管辖的地区仅在洛邑一带

率土之滨莫非王臣

天下“共主”

地位

诸侯各自为政

诸侯王不再定期向天子纳贡

诸侯定期纳贡

经济

周王室统治力下降

诸侯各自为政,不再向周天子朝觐纳贡

周王室衰微,诸侯崛起。西周的分封制、宗法制、礼乐制度瓦解(礼崩乐坏),这里主要指西周礼乐制度被破坏。

九鼎八簋(青铜器), 1997年出土于河南新郑的郑韩古城遗址,来源于春秋时期的诸侯国郑国。九件铜鼎纹饰相同,大小依次递减,八件铜簋形制相同,纹饰相近。按照西周的规定,天子享用九鼎八簋,诸侯使用七鼎六簋,不能越级使用。

春秋时期,作为诸侯国的郑国享用天子的九鼎八簋,很多诸侯也竞相仿效。

这种情况反映出什么问题?

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

——《史记·周本纪》

材料中的“方伯”指一方诸侯之长。想一想:从周平王迁都洛邑,历史进入春秋时期之后,整个政治格局开始发生什么样的变化?

材料研读

王室衰微

周王室衰微,诸侯各自为政,竞相争霸,国家处于分裂割据的状态。

“礼乐征伐自天子出”

“礼乐征伐自诸侯出”

礼崩 乐坏

西周时期

春秋时期

贰

诸侯争霸

贰

诸侯争霸

诸侯争霸

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

形式:

主要霸主:

打出“尊王攘夷”的旗号,争夺霸主地位

(尊敬王室,排除夷狄)

齐桓公

晋文公

楚庄王

秦穆公

越王勾践

老马识途

退避三舍

兵不厌诈

厉兵秣马

秦晋之好

一鸣惊人

问鼎中原

卧薪尝胆

兔死狗烹

诸侯争霸

管鲍之交

诸侯争霸

城濮之战,是周襄王二十年(公元前632年)晋、楚两国在卫国城濮(山东鄄城西南)地区进行的争夺中原霸权的首次大战。晋文公兑现当年流亡楚国许下“退避三舍”的诺言,令晋军后退,避楚军锋芒。子玉不顾楚成王告诫,率军冒进,被晋军歼灭两翼。楚军大败。

材料二:综观春秋大国争霸与中华民族发生的关系,可以指出两个方面:其一,各大国分别灭掉许多邻近的少数族部落方国,这些被灭国的少数族便与华夏族融合起来,扩大了华夏族的范围。其二,本来属于“四夷”的楚、秦、吴、越,在发展中接受华夏先进文化。 ——张岂之《中国历史》

材料一:春秋初,大小诸侯国有一百四十余,经过三百年的兼并和战争,到春秋末只剩下了秦、楚、齐、燕……等十几个大国、强国。 ——《文物春秋战国史》

诸侯争霸

材料三:春秋时期的大国争霸,使得战事不断,中原地区的诸侯国几乎都卷入了战争。一些小国备受战争之害,如郑国遭受战祸70多次,宋国也有40多次。

——统编版《中国历史》

2.促进了各民族的交融,少数民族产生了华夏认同观念。

3.社会动荡,给人民带来巨大灾难。

1.导致许多中小诸侯国覆灭,少数强大诸侯的疆域不断扩展,促进了局部统一;

评价历史事件的方法:

①要一分为二,辩证评价;

②要在特定的历史背景中评价。

根据材料分析诸侯争霸有何影响?如何评价历史事件

叁

春秋时期的经济发展

农业

春秋时期青铜牺尊

春秋时已经使用铁农具

出现铁制农具和牛耕

北京人使用的石器

河姆渡人使用的耒耜

商周时期的青铜

春秋时期铁制农具

笨重,使用不方便

硬度不够,不够锋利,不耐用

造价昂贵,韧性不好,易断

锋利、韧性好、耐用、造价低廉

青铜时代

铁器时代

石器时代

农业

生产力不断提高

(1)使农业的深耕细作、山林的开发、耕地的扩大都具备了条件。

(2)铁制农具和牛耕的使用,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一,人类社会由青铜时代进入铁器时代。

私田

出现

公田

荒废

铁犁牛耕

效率提高

开垦荒田

诸侯势力壮大

周王室衰微

王室衰微的根本原因:春秋时期,铁器、牛耕的使用促进了社会生产力的发展。

农业

手工业

铸铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业、漆器制作等都有所发展

湖北荆州“丝绸宝库”马山一号楚墓

先进的冶铁业

勾践剑(左)与夫差矛(右)

商业

商业活动逐渐活跃起来,金属货币得到了较为广泛的使用

春秋时期货币

政治

民族关系

春秋时期的社会情况

王室衰微

分封制逐步瓦解

诸侯争霸

表现

形式

主要代表

经济

课堂小结

周王室统治力下降诸侯各自为政,不再向周天子朝觐纳贡

打出“尊王攘夷”的旗号,争夺霸主地位

齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王

民族交融加强,各少数民族产生华夏认同感

铁农具和牛耕出现

导致社会变化的根本原因

随堂练习

一、选择题

1. 【历史解释】西周时期,周天子称“王”。进入春秋时期以后,除周天子外,春秋早期楚国国君楚武王开始称王,晚期吴国、越国国君也称王。据此可知,春秋时期( )

A. 加强了中央集权

B. 分封制度趋于解体

C. 强化了家国认同

D. 政治中心向南移动

B

2. (2023济宁)春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟达33次之多。对此解释合理的是( )

A. 周王室地位已经衰落

B. 鲁国到王都路途遥远

C. 鲁国国君是春秋霸主

D. 周王不是鲁国的宗亲

A

3. 在春秋时期的战乱过程中,宋国、陈国、郑国、蔡国等小诸侯国逐渐消失,取而代之的是大的诸侯国。这表明( )

A. 分封制的彻底瓦解

B. 统一趋势逐渐显现

C. 七国争霸局面形成

D. 诸侯取代王室地位

B

4. “春秋之初,楚国是中原诸侯国里的南方蛮夷……到楚庄王时期,楚国文化正潜移默化地成为华夏文化的一部分……楚人已经完全接受了中原文化,与中原人无异。”材料说明春秋时期的争霸战争( )

A. 严重破坏了人民的生产生活

B. 帮助楚国最终称霸中原

C. 加快了国家走向统一的步伐

D. 有利于民族文化的交融

D

5. 据《左传》记载,春秋时期晋国周边的山戎希望与晋国建立友好关系,但晋悼公认为山戎“无亲而贪”,不同意与之和议。晋国的卿大夫魏绛向晋悼公陈述了“和戎”的好处,最终说服晋悼公与戎族订立了盟约。对此认识正确的是( )

A. 晋国是春秋时期首个霸主

B. 山戎已经完全认同晋国文化

C. “和戎”有利于民族交融

D. 晋国产生了华夏认同的观念

C

6. (2023滨州)古书上记载,春秋时期,人们已经用铁制农具耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁制农具。这体现了( )

A. 考古发现可以证实文献记载

B. 古书上的记载都真实可信

C. 铁制农具和牛耕已广泛使用

D. 楚国在诸侯国中最为强盛

A

7. 进入春秋时期以后,郑国开垦了“蓬蒿藜藿”之地;晋国开垦了狐狸豺狼聚集的“南鄙之田”;宋郑之间的“隙地”(可垦而未垦之地),也在被压榨的奴隶的辛勤劳动下开垦出来。出现上述现象的根本原因是( )

A. 铁制农具和牛耕的使用

B. 分封制的瓦解

C. 金属货币得到广泛使用

D. 奴隶制的瓦解

A

8. 杜维运在《史学方法论》中指出:“所谓原始史料,为目击者的陈述、文献以及事实自身的遗存,数者皆与事件同时。”按照该标准,下列选项中属于研究春秋时期原始史料的是( )

A. 涿鹿之战的战争遗址

B. 出土的越王勾践剑

C. 民间流传的争霸故事

D. 《战国策》的记载

B

9. 题9图所示为郑国国君墓出土的莲鹤方壶。它融合了中国南北造型艺术的精华,与此前青铜器的肃穆、威严不同,洋溢着一种充满动感的生命力。这件文物可用于研究( )

A. 夏朝时期的地方行政制度

B. 商周时期的语言文字

C. 春秋时期手工业发展状况

D. 战国时期的商业发展

C

10. 公元前546年,宋国倡议“弭兵”,十四国会盟于宋都商丘,规定“晋、楚之从,交相见也”。晋、楚达成协议后的四十年里,双方未发生任何冲突。材料说明弭兵大会( )

A. 有利于中原地区的稳定

B. 确立了宋的霸主地位

C. 推翻了周王室专制统治

D. 奠定了大一统的基础

A

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史