3.2* 蜀相 同步分层作业(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.2* 蜀相 同步分层作业(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 178.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

3.2 蜀相 分层作业

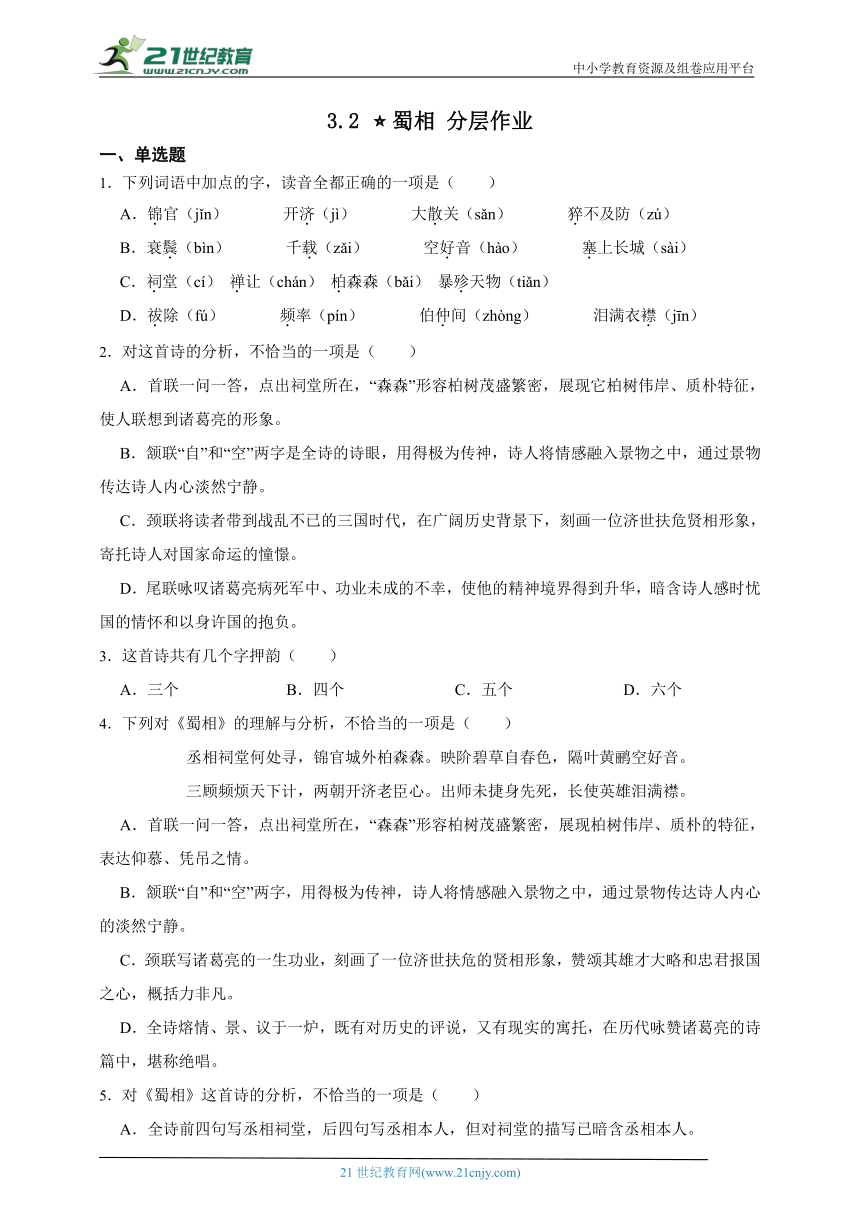

一、单选题

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.锦官(jǐn) 开济(jì) 大散关(sǎn) 猝不及防(zú)

B.衰鬓(bìn) 千载(zǎi) 空好音(hào) 塞上长城(sài)

C.祠堂(cí) 禅让(chán) 柏森森(bǎi) 暴殄天物(tiǎn)

D.祓除(fú) 频率(pín) 伯仲间(zhòng) 泪满衣襟(jīn)

2.对这首诗的分析,不恰当的一项是( )

A.首联一问一答,点出祠堂所在,“森森”形容柏树茂盛繁密,展现它柏树伟岸、质朴特征,使人联想到诸葛亮的形象。

B.颔联“自”和“空”两字是全诗的诗眼,用得极为传神,诗人将情感融入景物之中,通过景物传达诗人内心淡然宁静。

C.颈联将读者带到战乱不已的三国时代,在广阔历史背景下,刻画一位济世扶危贤相形象,寄托诗人对国家命运的憧憬。

D.尾联咏叹诸葛亮病死军中、功业未成的不幸,使他的精神境界得到升华,暗含诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负。

3.这首诗共有几个字押韵( )

A.三个 B.四个 C.五个 D.六个

4.下列对《蜀相》的理解与分析,不恰当的一项是( )

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

A.首联一问一答,点出祠堂所在,“森森”形容柏树茂盛繁密,展现柏树伟岸、质朴的特征,表达仰慕、凭吊之情。

B.颔联“自”和“空”两字,用得极为传神,诗人将情感融入景物之中,通过景物传达诗人内心的淡然宁静。

C.颈联写诸葛亮的一生功业,刻画了一位济世扶危的贤相形象,赞颂其雄才大略和忠君报国之心,概括力非凡。

D.全诗熔情、景、议于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托,在历代咏赞诸葛亮的诗篇中,堪称绝唱。

5.对《蜀相》这首诗的分析,不恰当的一项是( )

A.全诗前四句写丞相祠堂,后四句写丞相本人,但对祠堂的描写已暗含丞相本人。

B.“何处寻”的“寻”字,饱含着诗人对诸葛亮无限追慕的心情。心思其人,才要寻其庙。

C.“三顾频烦天下计”,写刘备对经常依赖诸葛亮的计策来谋取天下感到很内疚。

D.《蜀相》写于公元760年,杜甫写此诗与当时的“安史之乱”尚未平定有关。

6.下列对《蜀相》一诗赏析有误的一项是( )

A.颔联写祠堂的荒凉空寂,看似写吊古情怀,实际也是诗人在抒发自己内心的感慨。

B.颈联写诸葛亮的一生功业,赞颂其雄才大略和忠心报国,具有非凡的概括力。

C.尾联的“英雄”指包括诗人自己在内的具有报国雄心、追怀诸葛亮的有志之士。

D.全诗叙事、写景、抒情相结合,笔墨淋漓,感情真挚,充分体现了杜诗奔放飘逸的风格。

7.从题材上看,《蜀相》属于( )

A.写景诗 B.怀古诗 C.哲理诗 D.闲适诗

8.以下评价适用于《 蜀相 》的一项是( )

A.慷慨激昂 B.沉郁顿挫 C.恬淡自然 D.刚劲凝练

9.对下列两组句子中加粗词的意思,理解正确的一项是( )

①三顾频烦天下计 君臣相顾尽沾衣

②两朝开济老臣心 夕济兮西澨

A.两个“顾”相同,两个“济”也相同

B.两个“顾”相同,两个“济”不同

C.两个“顾”不同,两个“济”相同

D.两个“顾”不同,两个“济”也不同

10.下列各句中,不属于赞颂诸葛亮的一项是( )

A.复汉留长策,中原仗老臣。

B.三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

C.纵论三分天下,审势通策佐先主;长怀一统江山,辅国连治启后人。

D.人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

二、语言表达

11.《蜀相》首联中最生动传神的是什么字?对翠柏的描写有什么作用?

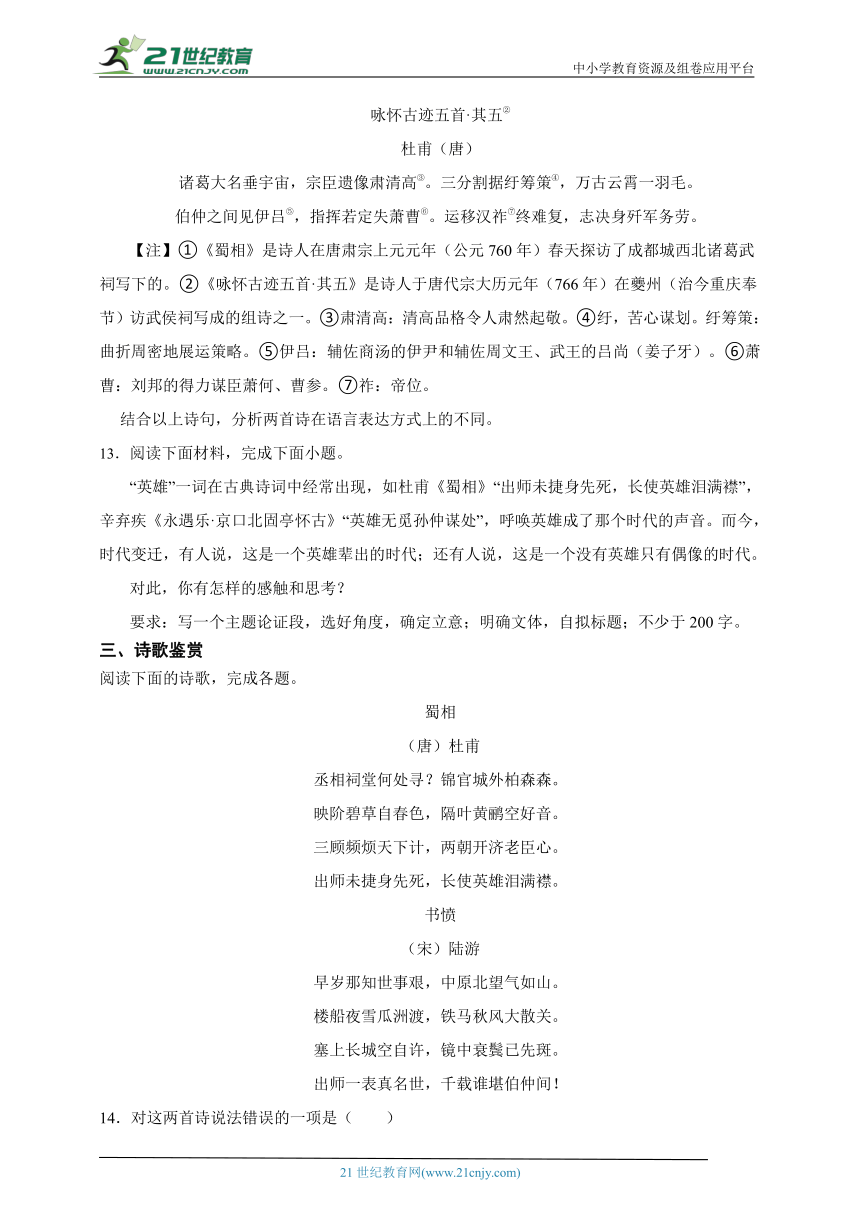

12.对比阅读下面两首唐诗,完成各题。

蜀相①

杜甫(唐)

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

咏怀古迹五首·其五②

杜甫(唐)

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高③。三分割据纡筹策④,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕⑤,指挥若定失萧曹⑥。运移汉祚⑦终难复,志决身歼军务劳。

【注】①《蜀相》是诗人在唐肃宗上元元年(公元760年)春天探访了成都城西北诸葛武祠写下的。②《咏怀古迹五首·其五》是诗人于唐代宗大历元年(766年)在夔州(治今重庆奉节)访武侯祠写成的组诗之一。③肃清高:清高品格令人肃然起敬。④纡,苦心谋划。纡筹策:曲折周密地展运策略。⑤伊吕:辅佐商汤的伊尹和辅佐周文王、武王的吕尚(姜子牙)。⑥萧曹:刘邦的得力谋臣萧何、曹参。⑦祚:帝位。

结合以上诗句,分析两首诗在语言表达方式上的不同。

13.阅读下面材料,完成下面小题。

“英雄”一词在古典诗词中经常出现,如杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“英雄无觅孙仲谋处”,呼唤英雄成了那个时代的声音。而今,时代变迁,有人说,这是一个英雄辈出的时代;还有人说,这是一个没有英雄只有偶像的时代。

对此,你有怎样的感触和思考?

要求:写一个主题论证段,选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不少于200字。

三、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成各题。

蜀相

(唐)杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

书愤

(宋)陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

14.对这两首诗说法错误的一项是( )

A.都属于七律 B.都有四个韵脚

C.中间两联都用对仗 D.情景交融,叙议结合

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.《蜀相》首句的“何处寻”,说明作者是有意识的寻访,并流露出钦慕和迫切之感。

B.《蜀相》全诗结构紧凑,感情深挚,充分体现杜诗“沉郁顿挫”的风格。

C.《书愤》中“楼船”与“夜雪”,“铁马”与“秋风”,意象两两相合,描绘了一次开阔壮盛的战场画卷。意象选取甚为干净典型。

D.《书愤》全诗紧扣住一“愤”字抒发情怀,整首诗意境开阔,感情沉郁,气韵浑厚。

16.两首诗虽然都写了诸葛亮,但抒发的情感各有不同,请简要分析。

四、写作

17.阅读下面的材料,根据要求写作。

“英雄”一词在古典诗词中经常出现,如杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“英雄无觅孙仲谋处”,呼唤英雄成了那个时代的声音。中国革命和社会主义建设时期,涌现了大量可歌可泣的英雄人物,李大钊、杨振宇、董存瑞、黄继光、雷锋……而今,时代变迁,我们进入了新时期。有人说,新时期是一个英雄依旧大有用武之地的时代;也有人说,新时期是一个偶像取代英雄的时代;还有人认为,新时期英雄的价值和意义不如从前了。

读了以上的文字,你有什么感悟和思考?请你以“新时期与英雄”为中心话题写一篇议论文,表达你的看法或认识。

要求:自拟标题,自选角度,不要套作,不得泄露个人信息;不少于800字。

答案解析

1.【答案】D

【解析】A.“猝不及防”的“猝”应读cù;

B.“空好音”的“好”应读hǎo;

C.“禅让”的“禅”应读shàn。

故答案为:D

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。该题每一个选项中的字词都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。

2.【答案】B

【解析】B.“传达诗人内心淡然宁静”错。应当是把自己内心的忧伤从景物描写中传达出来。

故答案为:B

本题考查考生对诗歌的综合鉴赏能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的题材、结构、情感的鉴赏。解答此类题型,首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项进行确认,得出答案。

3.【答案】C

【解析】本题考查学生对诗歌基础知识的掌握能力。

通过阅读《蜀相》全诗可知,此为七言律诗,全诗共八句,其中第一、二、四、六、八句押韵。押韵字为“寻”“森”“音”“心”“襟”,所以共有五个字押韵。

故答案为:C

本题考查学生对诗歌基础知识的掌握能力。七言律诗的押韵的规律:七言律诗每首为八句,每句七字,共五十六字。一般逢偶句押平声韵(第一句可押可不押),一韵到底,当中不换韵。

4.【答案】B

【解析】本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

B.“通过景物传达诗人内心的淡然宁静”错误,诗人将自己的主观情意渗进了客观景物之中,使景中生意,把自己内心的忧伤从景物描写中传达出来,反映出诗人忧国忧民的爱国精神。

故答案为:B

本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

5.【答案】C

【解析】“三顾频烦天下计”的意思是“刘备为统一天下而三顾茅庐,问计于诸葛亮”,表现出诸葛武侯的雄才大略。

故答案为:C

本题考查对诗歌内容理解和分析的能力。首先明确题目要求”正确”或“错误”,其次结合课下注释充分理解诗歌的内容与感情,最后结合自己的理解对比每个选项,选出正确答案。

6.【答案】D

【解析】本题考查学生对诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感等的综合赏析能力。

D.“充分体现了杜诗奔放飘逸的风格”错误,应是充分体现了杜诗沉郁顿挫的风格。

故答案为:D

此题综合考查把握诗歌内容的能力。解答此类题,要在整体感知与把握诗歌内容大意的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

7.【答案】B

【解析】本题考查诗歌的题材的能力。

B《蜀相》一诗,作者借游览武侯祠,称颂三国时蜀丞相诸葛亮辅佐两朝,缅怀他生前的显赫功勋,并寄予了无穷的感叹,也蕴藉着诗人匡时济世的抱负和失望心情,故《蜀相》应为怀古诗。

故答案为:B

本题考查诗歌的题材的能力。特点诗歌的题材有:山水田园诗,山水田园派以山水等自然景观为主要描写对象,歌咏田园生活,大多以农村的景物和农民、牧人、渔父等的劳动为题材。

8.【答案】B

【解析】《蜀相》抒发了诗人对诸葛亮才智品德的崇敬和功业未遂的感慨,结构起承转合、层次波澜,又有炼字琢句、音调和谐的语言魅力,属于“沉郁顿挫”的风格。

故答案为:B

本题考查分析诗歌语言的能力。解答此类题目,可以从用词、手法、句式等方面进行作答。

9.【答案】D

【解析】此题考查把握文言文一词多义的能力。

①第一个“顾”是“拜访、探望”的意思,第二个“顾”是“看”的意思;

②第一个“济”是“扶助”的意思,第二个“济”是“渡、过河”的意思。

故答案为:D

此题考查把握文言文一词多义的能力。我们要把字放到句子中加以理解而不能孤立地理解,当然平时要识记重要实词的比较重要的几种意义。做题时我们会遇到我们没见过的实词,要学会结合上下文语境来揣测字的含义。

10.【答案】D

【解析】此题考查文学常识的识记能力。

D项,是文天祥表达自己气节的。

故答案为:D

此题考查文学常识的识记能力。文学常识题一般出自课文内容,又有所延伸,所以应在平时学习的过程中结合文章内容积累、识记。解答时要注意一些细节问题。

11.【答案】“寻”字。诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,环境生疏,所以才用了这样一个“寻”字。“寻”字还有力地表现出杜甫对诸葛亮的景仰和缅怀之情,并因人及物,同时也表明丞相祠堂是诗人渴望已久、很想瞻仰的地方。

对翠柏的描写作用有二:一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

【解析】本题要求赏析“丞相祠堂何处寻”中的“寻”字。杜甫是借瞻仰诸葛亮的祠堂表达对历史英雄人物诸葛亮的敬仰,来表达自己的报国之心,希望能够像施展才华,实现抱负,“而丞相祠堂何处寻”,“寻”字是刻意找寻,并非无心之举,同时这个“寻”也为下文正面描写蜀相祠堂“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”作了铺垫。第二问是诗句的作用题。题干要求分析“对翠柏的描写有什么作用”,作答本题,首先要看诗句的具体内容。本题中,“锦官城外柏森森”,本句是环境描写,这是诗人望中所得的景象,写的是丞相祠堂的外景,点明祠堂的所在地,用来呼应前一句。翠柏的描写,一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是“柏森森”三个字还渲染了一种安谧、肃穆的气氛,衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

故答案为:“寻”字。诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,环境生疏,所以才用了这样一个“寻”字。“寻”字还有力地表现出杜甫对诸葛亮的景仰和缅怀之情,并因人及物,同时也表明丞相祠堂是诗人渴望已久、很想瞻仰的地方。

对翠柏的描写作用有二:一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

本题考查诗歌的炼字,即赏析某字的妙处的能力以及把握诗句作用的能力。本题有两问,第一问是炼字题。古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经过锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。解答该题,首先读懂该句诗写的内容,细细揣摩该字用来表现的对象是什么,该字能表现其什么特点,有什么效果。答题步骤:第一、解释该字在句中的含义;第二、展开联想把该字放入原句中描述景象或意境;第三、点出该字有无修辞,烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情;第四、点明效果。

12.【答案】①《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶隔叶”为描绘的景物,色彩鲜明,静动相衬,表现出武侯祠内那春意盎然的景象。颈联两句既生动地表达出诸葛武侯的雄才大略、报国苦衷和生平业绩,也高度评价了他忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格。尾联两句承接着五、六句,抒发了诗人对诸葛亮献身精神的崇高景仰和对他事业未竟的痛惜心情。②而《咏怀古迹五首 其五》全诗以议论为主,诗中除了“遗像”是咏古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵。首句就以议论入之,高度评价诸葛功绩名垂天地流芳千古。颔联和颈联充分肯定诸葛亮的丰功伟绩、高风亮节和卓越才华。尾联诗人抱恨汉朝“气数”已终,武侯因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

【解析】《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句,去哪里寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”写景,碧草映照石阶,不过自为春色;隔着树叶的黄鹂,亦不过空作好音。动静结合,表现出武侯祠内那春意盎然的景象;颈联“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”议论,高度概括了诸葛亮的一生,赞扬其才能和忠心;尾联抒情,“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,表达了对他出师未捷而身死的惋惜之情。

《咏怀古迹五首 其五》“宗臣遗像肃清高”进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。此句是咏古迹抒情,其余七句均是议论,“诸葛大名垂宇宙”评价诸葛亮名垂千古;“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛”“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹”评价诸葛亮的才能、功绩;“运移汉祚终难复,志决身歼军务劳”评价其抱恨终身,英雄未遂平生志。不仅议论高妙,而且写得极有情韵。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

故答案为:①《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶隔叶”为描绘的景物,色彩鲜明,静动相衬,表现出武侯祠内那春意盎然的景象。颈联两句既生动地表达出诸葛武侯的雄才大略、报国苦衷和生平业绩,也高度评价了他忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格。尾联两句承接着五、六句,抒发了诗人对诸葛亮献身精神的崇高景仰和对他事业未竟的痛惜心情。②而《咏怀古迹五首 其五》全诗以议论为主,诗中除了“遗像”是咏古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵。首句就以议论入之,高度评价诸葛功绩名垂天地流芳千古。颔联和颈联充分肯定诸葛亮的丰功伟绩、高风亮节和卓越才华。尾联诗人抱恨汉朝“气数”已终,武侯因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

本题考查学生比较阅读之赏析诗歌表达方式的能力。诗歌的对比阅读有两种情形,一种是一道题目中出现两首诗歌,另一种是运用一首诗歌和课本中的一首诗歌进行对比,一般选择课本的首歌都是要求背诵的名篇。命题方式有比较异同、相同点或不同点,有时给出比较的对象,有时不给。如果给出就按要求进行比较,如果不给可以从诗歌的意象的选取、诗歌的意境特征、情感差别、手法的运用、写景的角度、诗歌的格调等方面着眼分析,此题为比较异同,并且给出比较的范围,较为容易,结合诗歌作答即可。注意意境的概括和手法的分析。

13.【答案】天地英雄气,千秋尚凛然。这些身着戎装的当代英雄,传承的是岳飞、文天祥、戚继光等民族英雄的火种,是中共一大、八一南昌起义、秋收起义以来一代代共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。进入新时代的中国,比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。今天,无论是攻关核心技术还是脱贫攻坚,无论是推动转型升级还是实现高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。

【解析】本题考查学生语言表达之片段写作的能力。

材料涉及当今“英雄”的有无、“英雄”与“偶像”的比较、古今英雄的异同等方面。古典诗词中的“英雄”都聪明杰出,无私奉献,英勇无畏;当今时代的英雄主要在于有着“利他”思想,在平凡中凸显伟大。写作上,可以从以下角度展开:第一,从是什么的角度思考:什么人算英雄?英雄精神的内涵是什么?国难当头挺身而出;见义勇为舍己救人;为弱者发声;艰苦奋斗攻克科技难题;精益求精铸造大国重器;坚守平凡岗位几十年如一日;冲锋在前杀敌报国马革裹尸;坚守正道宁死不屈;忧国忧民心系天下;扶贫济困声援弱者……这些都是英雄。英雄精神是“精忠报国”的爱国精神;是“砍头不要紧,只要主义真”的精神信仰;是“死在戈壁滩、埋在青山头”的奉献精神;是“卧薪尝胆”的奋斗精神;是精益求精追求卓越的工匠精神;是挺身而出见义勇为的无畏精神;是舍我其谁义不容辞的担当精神;是赤诚专一不忘初心的实干精神……第二,从为什么的角度思考:我们为什么需要英雄?(英雄精神的价值与意义)比如:榜样的力量;模范的引领;个人成长的需要;家国发展的需要……特别要写作现实的针对性。针对现实中的“丧文化”“佛系青年”“宅”“娘”“历史虚无主义”“娱乐化”“精致的利己主义”“功利浮躁”等。中国正处于社会转型时期,一些人的精神世界会出现迷茫,一些道德滑坡、价值失范现象可能凸显,一些青少年对审美、对精神气质的追求可能偏离正轨。越是这样的时候,越需要我们营造好、弘扬好英雄精神。对个人来说,以英雄为偶像,是思想净化、精神补钙的过程。对一个社会来说,以英雄为偶像,是激浊扬清、净化风尚的需要。对于一个国家来说,以英雄为偶像,是战胜险阻、实现梦想的动力。第三,从怎么办的角度思考:如何看待英雄,如何评价英雄?一个有希望的民族,不能没有英雄。一个有前途的国家,不能没有先锋。在新的时代,我们要崇尚英雄,传承英雄精神;致敬英雄,为英雄正名;追随英雄,让英雄情怀成为时代的主旋律;尊重英雄,铭记英雄,不能让英雄流血有流泪。文体要求写作“主题论证段”,作为论证性语段,一定要观点鲜明,材料详实典型,论证严密,说理透彻,切不可空发议论,牢骚满腹。

故答案为: 天地英雄气,千秋尚凛然。这些身着戎装的当代英雄,传承的是岳飞、文天祥、戚继光等民族英雄的火种,是中共一大、八一南昌起义、秋收起义以来一代代共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。进入新时代的中国,比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。今天,无论是攻关核心技术还是脱贫攻坚,无论是推动转型升级还是实现高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。

本题考查学生语言表达之片段写作的能力。这类题要求学生首先要读懂材料,然后进行立意分析,列立意,确立好题目,结合材料及自身积累,选择适合自己写作的最佳角度进行写作。

【答案】14.B

15.C

16.《书愤》则借歌颂诸葛亮上表北伐的业绩来反衬自己不能收复失地的郁闷、悲哀和对收复沦陷河山的渴望。

《蜀相》主要抒发对诸葛亮才干、德行的称颂和对他壮志未酬的惋惜,以及自己壮志未酬的痛苦。

【解析】(1)本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。由题干可知,考生需要找出对仗最为工整的一联。首先明确对仗的要求。如结构一致,词性相同,平仄相对。然后结合律诗的特点分析。律诗四联中一般颔联和颈联使用对仗。

(2)本题考查考生对诗歌的综合鉴赏能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的题材、结构、情感的鉴赏。解答此类题型,首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项进行确认,得出答案。

(3)本题考查学生鉴赏诗歌炼字的能力。解答此类题目的大体思路:①解释该字在句中的含义。②展开联想把该字放入原句中描述景象。③点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

14.先看颔联。从结构和词性来看,“映阶碧草”是偏正结构,“隔叶黄鹂”也是偏正结构;“自”是副词,“空”也是副词;“春色”是名词,“好音”也是名词。从平仄来看,前一句是“仄平仄仄仄平仄”,下一句是“平仄平平平仄平”。再看颈联。从结构和词性来看,“顾”是动词,而“朝”是名词,“频”是副词,而“开”是动词,对仗不工整;从平仄来看,前一句是“平仄平平平仄仄”,后一句是“仄平平仄仄平平”,平仄也并非完全相对。所以最为工整是第二联。

故答案为:二。

15.D.“充分体现了杜诗奔放飘逸的风格”赏析有误,奔放飘逸是李白诗歌的特点,杜甫诗歌的特点是沉郁顿挫,这首诗也不例外。故答案为:D。

16.首先理解该字在句中的含义,并结合该字的含义理解诗句的意思。“寻”字是刻意找寻,诗句意思是“诸葛丞相的祠堂去哪里寻找”。这就意味着杜甫此次前往诸葛亮的祠堂并非无心之举,而是慕名前来,专门前来。然后结合上下文分析具体效果。“何处寻”,不疑而问,加强语势,并非到哪里去寻找的意思,诸葛亮在历史上颇受人民爱戴,尤其在四川成都,祭祀他的庙宇很容易找到。“寻”字之妙在于它刻画出诗人那追慕先贤的执著感情和虔诚造谒的悠悠我思。也是因为这一问引出了下面对丞相祠堂的描写,所以“寻”为下面诗句张本,为下文正面描写蜀相祠堂“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”作了铺垫。杜甫是借瞻仰诸葛亮的祠堂表达对历史英雄人物诸葛亮的敬仰,来表达自己的报国之心,希望能够像施展才华,实现抱负。

故答案为:《书愤》则借歌颂诸葛亮上表北伐的业绩来反衬自己不能收复失地的郁闷、悲哀和对收复沦陷河山的渴望。

《蜀相》主要抒发对诸葛亮才干、德行的称颂和对他壮志未酬的惋惜,以及自己壮志未酬的痛苦。

17.【答案】范文:

这个时代呼唤英雄

何为“英雄”?聪明优秀,谓之英;胆量过人,谓之雄。英雄肩扛正义,救黎民于水火,解百姓于苦难。他们如天上的群星闪烁,在国家出现危难时,能挺身而出,为国效力。有人说,新时代是和平年代,不再需要英雄。我却不以为然。无论何时,我们永远需要英雄!

英雄是一个时代的精神高度,是一个国家的人物形象,是一个民族的脊梁担当。五千年的中华文明赓续不断,历经磨难的中华民族卓然屹立,是因为一代又一代的民族英雄在传递圣火、抵御外侮、铸就伟业。回首历史,怒海英魂邓世昌,壮志凌云祖逖,赤胆傲骨史可法,铁血将军张自忠,大漠狂飙霍去病,将门虎子戚继光,扬眉四海郑成功,声撼寰宇林则徐,精忠报国岳武穆,碧血丹心文天祥……这些民族英雄万古流芳!

放眼当前,中华民族伟大复兴战略全局深度展开,世界百年未有之大变局加速演进,“两个一百年”奋斗目标正处于历史交汇点,国内改革发展任务艰巨繁重,可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。坚决克服发展道路上的各种困难,有效化解前进道路上的各种风险,各条战线、各个行业、各个部门、各个地方都需要有英雄戮力同心、披荆斩棘。这是一个呼唤英雄而且能够产生英雄的时代,因为英雄在时代中诞生,在斗争中成长。

时势造就英雄,英雄点亮星空。英雄是一个民族最闪亮的坐标,也是道德天空中最亮的那颗星,守护着一个民族的安危与祥和,照亮了一个国家的前途与未来。面对严重疫情,著名呼吸病学专家钟南山以精湛专业、勇敢担当和济世仁心,诠释了医者大爱的初心和使命;全国名中医张伯礼带病出征、弘扬国医,实现了“无胆英雄”护人民的坚守和宏愿;武汉金银潭医院院长张定宇奋不顾身、拼搏在前,演绎着“生命属于人民”的品格和境界;长期从事病毒研究的军事医学研究院研究员陈薇和疫情赛跑,与病毒较量,讲述着以身许国的壮志和豪情。这个时代造就了这批英雄,这批英雄又在危难时挺身而出,驱散阴霾,点亮了星空!

以后,无论是掌握核心技术还是实现致富攻坚,无论是推动转型升级还是走向高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。每个前进的时代都有英雄,每个向上的民族都需要英雄精神的滋养。新时代,新长征,英雄精神永远是照亮我们前路的灯塔,爱国信仰永远是激励我们前进的号角。在这个已经诞生并将继续诞生英雄的时代,人民的英雄和英雄的人民必将在新时代的新征程上创造新的历史伟业!

【解析】这是一则话题类材料作文题。材料关键词——“英雄”。材料例举了从古至今各个时代的英雄 ,接着提出了现在新时期人们对英雄的三种观点。

材料列举中国革命和社会主义建设时期的诸多英雄模范人物,体现为国奉献是英雄,见义勇为是英雄,科研专家是英雄,大国工匠是英雄,干出经天纬地的大事业者是英雄,在平凡的工作岗位上爱岗敬业、默默奉献者也是英雄。只要怀揣一颗积极追求、不断超越的心,只要能在自己的工作岗位上精益求精、不断突破,每一个人都能成为英雄。可以说“这是一个英雄辈出的时代”。明白了这一点,就能有力反驳“新时期英雄的价值和意义不如从前了”的错误观点。而对于“有人说,新时期是一个偶像取代英雄的时代”,这里考生要厘清“英雄”和“偶像”两个概念,偶像,是被追求、被崇拜的对象,狭义的偶像,只是那些在聚光灯下接受万人仰慕、崇拜、追捧的明星艺人。真正经得起时间考验的偶像,是能够在世界观、人生观、价值观上示范、引领世人尤其是年轻人的人,这种人可能也是英雄。英雄是一个大写的“我”,英雄必须头顶道义、肩扛民族、手托家国,英雄必须具有担当精神,这也正是英雄和偶像的一个区别之处。很多英雄在民间默默无闻,时代发展不应该让英雄被遗忘,我们应该把崇拜的目光投到身边的英雄身上。时代的英雄精神不应该由所谓的偶像明星来担当,主流价值观始终要回归到为国家社会时代发展做出贡献的人们。当今社会的发展仍然需要英雄的引领,我们青年学生应反思当前人们对英雄的看法和态度,用积极的眼光看待英雄,用纯洁的心灵敬仰英雄,不要被吃青春饭的偶像遮住望眼,从而看不清自己奋斗的方向。

试题要求围绕“新时期与英雄”为中心话题写一篇议论文。材料具有一定的开放性,在扣住“新时期”这个时代背景,思想观念积极健康的前提下,考生认同哪一种观点都可以。如果认同“英雄依旧大有用武之地”,可以运用层进式结构分析当代英雄的特质、内涵到底是什么,和平年代我们该怎样对待英雄,新时代怎样继续传承和发扬英雄精神、英雄情怀。如果认同“新时期是一个偶像取代英雄的时代”,可针对现实中的现象进行反思:偶像在聚光灯下接受万人崇拜,英雄却默默无闻,无人问津,这是价值观的错位,今天应该高举英雄大旗,弘扬英雄精神,促进社会发展。

1.不畏偶像遮望眼,只缘英雄在心间。

2.一个时代有一个时代的英雄。

3.当今时代,呼呼英雄归来。

4.在时代的洪流中追寻英雄的价值与情怀。

本题考查材料作文的写作能力。读懂材料是材料作文写作的重要前提。读懂材料必须全面把握材料和理解材料,不可从某一局部入手,只抓住片言只语不放,否则容易跑题。要抓住材料中的关键词语或语句,深刻理解其本质意义。还要理清关系,切不可断章取义,执其一端,而要抓住重点。首先要透视文题的字面意义,即显性要求;然后再深入把握其内在的关系,即隐性要求。对显性要求要全面、完整地理解文字材料的内容;对隐性要求要明了文字材料的情感意向,即材料所指的人或事、现象或问题所表现出来的肯定或否定的态度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

3.2 蜀相 分层作业

一、单选题

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是( )

A.锦官(jǐn) 开济(jì) 大散关(sǎn) 猝不及防(zú)

B.衰鬓(bìn) 千载(zǎi) 空好音(hào) 塞上长城(sài)

C.祠堂(cí) 禅让(chán) 柏森森(bǎi) 暴殄天物(tiǎn)

D.祓除(fú) 频率(pín) 伯仲间(zhòng) 泪满衣襟(jīn)

2.对这首诗的分析,不恰当的一项是( )

A.首联一问一答,点出祠堂所在,“森森”形容柏树茂盛繁密,展现它柏树伟岸、质朴特征,使人联想到诸葛亮的形象。

B.颔联“自”和“空”两字是全诗的诗眼,用得极为传神,诗人将情感融入景物之中,通过景物传达诗人内心淡然宁静。

C.颈联将读者带到战乱不已的三国时代,在广阔历史背景下,刻画一位济世扶危贤相形象,寄托诗人对国家命运的憧憬。

D.尾联咏叹诸葛亮病死军中、功业未成的不幸,使他的精神境界得到升华,暗含诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负。

3.这首诗共有几个字押韵( )

A.三个 B.四个 C.五个 D.六个

4.下列对《蜀相》的理解与分析,不恰当的一项是( )

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

A.首联一问一答,点出祠堂所在,“森森”形容柏树茂盛繁密,展现柏树伟岸、质朴的特征,表达仰慕、凭吊之情。

B.颔联“自”和“空”两字,用得极为传神,诗人将情感融入景物之中,通过景物传达诗人内心的淡然宁静。

C.颈联写诸葛亮的一生功业,刻画了一位济世扶危的贤相形象,赞颂其雄才大略和忠君报国之心,概括力非凡。

D.全诗熔情、景、议于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托,在历代咏赞诸葛亮的诗篇中,堪称绝唱。

5.对《蜀相》这首诗的分析,不恰当的一项是( )

A.全诗前四句写丞相祠堂,后四句写丞相本人,但对祠堂的描写已暗含丞相本人。

B.“何处寻”的“寻”字,饱含着诗人对诸葛亮无限追慕的心情。心思其人,才要寻其庙。

C.“三顾频烦天下计”,写刘备对经常依赖诸葛亮的计策来谋取天下感到很内疚。

D.《蜀相》写于公元760年,杜甫写此诗与当时的“安史之乱”尚未平定有关。

6.下列对《蜀相》一诗赏析有误的一项是( )

A.颔联写祠堂的荒凉空寂,看似写吊古情怀,实际也是诗人在抒发自己内心的感慨。

B.颈联写诸葛亮的一生功业,赞颂其雄才大略和忠心报国,具有非凡的概括力。

C.尾联的“英雄”指包括诗人自己在内的具有报国雄心、追怀诸葛亮的有志之士。

D.全诗叙事、写景、抒情相结合,笔墨淋漓,感情真挚,充分体现了杜诗奔放飘逸的风格。

7.从题材上看,《蜀相》属于( )

A.写景诗 B.怀古诗 C.哲理诗 D.闲适诗

8.以下评价适用于《 蜀相 》的一项是( )

A.慷慨激昂 B.沉郁顿挫 C.恬淡自然 D.刚劲凝练

9.对下列两组句子中加粗词的意思,理解正确的一项是( )

①三顾频烦天下计 君臣相顾尽沾衣

②两朝开济老臣心 夕济兮西澨

A.两个“顾”相同,两个“济”也相同

B.两个“顾”相同,两个“济”不同

C.两个“顾”不同,两个“济”相同

D.两个“顾”不同,两个“济”也不同

10.下列各句中,不属于赞颂诸葛亮的一项是( )

A.复汉留长策,中原仗老臣。

B.三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛。

C.纵论三分天下,审势通策佐先主;长怀一统江山,辅国连治启后人。

D.人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

二、语言表达

11.《蜀相》首联中最生动传神的是什么字?对翠柏的描写有什么作用?

12.对比阅读下面两首唐诗,完成各题。

蜀相①

杜甫(唐)

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

咏怀古迹五首·其五②

杜甫(唐)

诸葛大名垂宇宙,宗臣遗像肃清高③。三分割据纡筹策④,万古云霄一羽毛。

伯仲之间见伊吕⑤,指挥若定失萧曹⑥。运移汉祚⑦终难复,志决身歼军务劳。

【注】①《蜀相》是诗人在唐肃宗上元元年(公元760年)春天探访了成都城西北诸葛武祠写下的。②《咏怀古迹五首·其五》是诗人于唐代宗大历元年(766年)在夔州(治今重庆奉节)访武侯祠写成的组诗之一。③肃清高:清高品格令人肃然起敬。④纡,苦心谋划。纡筹策:曲折周密地展运策略。⑤伊吕:辅佐商汤的伊尹和辅佐周文王、武王的吕尚(姜子牙)。⑥萧曹:刘邦的得力谋臣萧何、曹参。⑦祚:帝位。

结合以上诗句,分析两首诗在语言表达方式上的不同。

13.阅读下面材料,完成下面小题。

“英雄”一词在古典诗词中经常出现,如杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“英雄无觅孙仲谋处”,呼唤英雄成了那个时代的声音。而今,时代变迁,有人说,这是一个英雄辈出的时代;还有人说,这是一个没有英雄只有偶像的时代。

对此,你有怎样的感触和思考?

要求:写一个主题论证段,选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不少于200字。

三、诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成各题。

蜀相

(唐)杜甫

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

书愤

(宋)陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

14.对这两首诗说法错误的一项是( )

A.都属于七律 B.都有四个韵脚

C.中间两联都用对仗 D.情景交融,叙议结合

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.《蜀相》首句的“何处寻”,说明作者是有意识的寻访,并流露出钦慕和迫切之感。

B.《蜀相》全诗结构紧凑,感情深挚,充分体现杜诗“沉郁顿挫”的风格。

C.《书愤》中“楼船”与“夜雪”,“铁马”与“秋风”,意象两两相合,描绘了一次开阔壮盛的战场画卷。意象选取甚为干净典型。

D.《书愤》全诗紧扣住一“愤”字抒发情怀,整首诗意境开阔,感情沉郁,气韵浑厚。

16.两首诗虽然都写了诸葛亮,但抒发的情感各有不同,请简要分析。

四、写作

17.阅读下面的材料,根据要求写作。

“英雄”一词在古典诗词中经常出现,如杜甫《蜀相》“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》“英雄无觅孙仲谋处”,呼唤英雄成了那个时代的声音。中国革命和社会主义建设时期,涌现了大量可歌可泣的英雄人物,李大钊、杨振宇、董存瑞、黄继光、雷锋……而今,时代变迁,我们进入了新时期。有人说,新时期是一个英雄依旧大有用武之地的时代;也有人说,新时期是一个偶像取代英雄的时代;还有人认为,新时期英雄的价值和意义不如从前了。

读了以上的文字,你有什么感悟和思考?请你以“新时期与英雄”为中心话题写一篇议论文,表达你的看法或认识。

要求:自拟标题,自选角度,不要套作,不得泄露个人信息;不少于800字。

答案解析

1.【答案】D

【解析】A.“猝不及防”的“猝”应读cù;

B.“空好音”的“好”应读hǎo;

C.“禅让”的“禅”应读shàn。

故答案为:D

本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。该题每一个选项中的字词都是常见易读错的字,有多音字,有形声字,有形近字,针对命题特点,只要平时多注意积累,勤查字典,问题就可迎刃而解。复习字音和字形字义结合起来,互相促进,相辅相成,效果会更好。

2.【答案】B

【解析】B.“传达诗人内心淡然宁静”错。应当是把自己内心的忧伤从景物描写中传达出来。

故答案为:B

本题考查考生对诗歌的综合鉴赏能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的题材、结构、情感的鉴赏。解答此类题型,首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项进行确认,得出答案。

3.【答案】C

【解析】本题考查学生对诗歌基础知识的掌握能力。

通过阅读《蜀相》全诗可知,此为七言律诗,全诗共八句,其中第一、二、四、六、八句押韵。押韵字为“寻”“森”“音”“心”“襟”,所以共有五个字押韵。

故答案为:C

本题考查学生对诗歌基础知识的掌握能力。七言律诗的押韵的规律:七言律诗每首为八句,每句七字,共五十六字。一般逢偶句押平声韵(第一句可押可不押),一韵到底,当中不换韵。

4.【答案】B

【解析】本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

B.“通过景物传达诗人内心的淡然宁静”错误,诗人将自己的主观情意渗进了客观景物之中,使景中生意,把自己内心的忧伤从景物描写中传达出来,反映出诗人忧国忧民的爱国精神。

故答案为:B

本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

5.【答案】C

【解析】“三顾频烦天下计”的意思是“刘备为统一天下而三顾茅庐,问计于诸葛亮”,表现出诸葛武侯的雄才大略。

故答案为:C

本题考查对诗歌内容理解和分析的能力。首先明确题目要求”正确”或“错误”,其次结合课下注释充分理解诗歌的内容与感情,最后结合自己的理解对比每个选项,选出正确答案。

6.【答案】D

【解析】本题考查学生对诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感等的综合赏析能力。

D.“充分体现了杜诗奔放飘逸的风格”错误,应是充分体现了杜诗沉郁顿挫的风格。

故答案为:D

此题综合考查把握诗歌内容的能力。解答此类题,要在整体感知与把握诗歌内容大意的基础上,对诗歌的主题思想、意象及意境、表现手法、语言以及作者的情感等方面加以综合考虑。

7.【答案】B

【解析】本题考查诗歌的题材的能力。

B《蜀相》一诗,作者借游览武侯祠,称颂三国时蜀丞相诸葛亮辅佐两朝,缅怀他生前的显赫功勋,并寄予了无穷的感叹,也蕴藉着诗人匡时济世的抱负和失望心情,故《蜀相》应为怀古诗。

故答案为:B

本题考查诗歌的题材的能力。特点诗歌的题材有:山水田园诗,山水田园派以山水等自然景观为主要描写对象,歌咏田园生活,大多以农村的景物和农民、牧人、渔父等的劳动为题材。

8.【答案】B

【解析】《蜀相》抒发了诗人对诸葛亮才智品德的崇敬和功业未遂的感慨,结构起承转合、层次波澜,又有炼字琢句、音调和谐的语言魅力,属于“沉郁顿挫”的风格。

故答案为:B

本题考查分析诗歌语言的能力。解答此类题目,可以从用词、手法、句式等方面进行作答。

9.【答案】D

【解析】此题考查把握文言文一词多义的能力。

①第一个“顾”是“拜访、探望”的意思,第二个“顾”是“看”的意思;

②第一个“济”是“扶助”的意思,第二个“济”是“渡、过河”的意思。

故答案为:D

此题考查把握文言文一词多义的能力。我们要把字放到句子中加以理解而不能孤立地理解,当然平时要识记重要实词的比较重要的几种意义。做题时我们会遇到我们没见过的实词,要学会结合上下文语境来揣测字的含义。

10.【答案】D

【解析】此题考查文学常识的识记能力。

D项,是文天祥表达自己气节的。

故答案为:D

此题考查文学常识的识记能力。文学常识题一般出自课文内容,又有所延伸,所以应在平时学习的过程中结合文章内容积累、识记。解答时要注意一些细节问题。

11.【答案】“寻”字。诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,环境生疏,所以才用了这样一个“寻”字。“寻”字还有力地表现出杜甫对诸葛亮的景仰和缅怀之情,并因人及物,同时也表明丞相祠堂是诗人渴望已久、很想瞻仰的地方。

对翠柏的描写作用有二:一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

【解析】本题要求赏析“丞相祠堂何处寻”中的“寻”字。杜甫是借瞻仰诸葛亮的祠堂表达对历史英雄人物诸葛亮的敬仰,来表达自己的报国之心,希望能够像施展才华,实现抱负,“而丞相祠堂何处寻”,“寻”字是刻意找寻,并非无心之举,同时这个“寻”也为下文正面描写蜀相祠堂“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”作了铺垫。第二问是诗句的作用题。题干要求分析“对翠柏的描写有什么作用”,作答本题,首先要看诗句的具体内容。本题中,“锦官城外柏森森”,本句是环境描写,这是诗人望中所得的景象,写的是丞相祠堂的外景,点明祠堂的所在地,用来呼应前一句。翠柏的描写,一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是“柏森森”三个字还渲染了一种安谧、肃穆的气氛,衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

故答案为:“寻”字。诗人借“寻”字表明此行是有目的的专程来访,而不是漫不经心的信步由之;又因诗人初到成都,环境生疏,所以才用了这样一个“寻”字。“寻”字还有力地表现出杜甫对诸葛亮的景仰和缅怀之情,并因人及物,同时也表明丞相祠堂是诗人渴望已久、很想瞻仰的地方。

对翠柏的描写作用有二:一是借“柏森森”写出武侯祠堂的历史悠久和寂寞荒凉;二是衬托诸葛亮的形象,表达诗人对诸葛亮的崇敬之情。

本题考查诗歌的炼字,即赏析某字的妙处的能力以及把握诗句作用的能力。本题有两问,第一问是炼字题。古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经过锤炼的字的妙处。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。解答该题,首先读懂该句诗写的内容,细细揣摩该字用来表现的对象是什么,该字能表现其什么特点,有什么效果。答题步骤:第一、解释该字在句中的含义;第二、展开联想把该字放入原句中描述景象或意境;第三、点出该字有无修辞,烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情;第四、点明效果。

12.【答案】①《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶隔叶”为描绘的景物,色彩鲜明,静动相衬,表现出武侯祠内那春意盎然的景象。颈联两句既生动地表达出诸葛武侯的雄才大略、报国苦衷和生平业绩,也高度评价了他忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格。尾联两句承接着五、六句,抒发了诗人对诸葛亮献身精神的崇高景仰和对他事业未竟的痛惜心情。②而《咏怀古迹五首 其五》全诗以议论为主,诗中除了“遗像”是咏古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵。首句就以议论入之,高度评价诸葛功绩名垂天地流芳千古。颔联和颈联充分肯定诸葛亮的丰功伟绩、高风亮节和卓越才华。尾联诗人抱恨汉朝“气数”已终,武侯因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

【解析】《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句,去哪里寻找武侯诸葛亮的祠堂?在成都城外那柏树茂密的地方。直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”写景,碧草映照石阶,不过自为春色;隔着树叶的黄鹂,亦不过空作好音。动静结合,表现出武侯祠内那春意盎然的景象;颈联“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心”议论,高度概括了诸葛亮的一生,赞扬其才能和忠心;尾联抒情,“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,表达了对他出师未捷而身死的惋惜之情。

《咏怀古迹五首 其五》“宗臣遗像肃清高”进入祠堂,瞻望诸葛遗像,不由肃然起敬,遥想一代宗臣,高风亮节,更添敬慕之情。此句是咏古迹抒情,其余七句均是议论,“诸葛大名垂宇宙”评价诸葛亮名垂千古;“三分割据纡筹策,万古云霄一羽毛”“伯仲之间见伊吕,指挥若定失萧曹”评价诸葛亮的才能、功绩;“运移汉祚终难复,志决身歼军务劳”评价其抱恨终身,英雄未遂平生志。不仅议论高妙,而且写得极有情韵。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

故答案为:①《蜀相》全诗熔情(抒情)、景(描写)、议(议论)于一炉,既有对历史的评说,又有现实的寓托。首联两句直承“蜀相”的诗题,用的是记叙兼描述的笔墨。颔联“映阶隔叶”为描绘的景物,色彩鲜明,静动相衬,表现出武侯祠内那春意盎然的景象。颈联两句既生动地表达出诸葛武侯的雄才大略、报国苦衷和生平业绩,也高度评价了他忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格。尾联两句承接着五、六句,抒发了诗人对诸葛亮献身精神的崇高景仰和对他事业未竟的痛惜心情。②而《咏怀古迹五首 其五》全诗以议论为主,诗中除了“遗像”是咏古迹外,其余均是议论,不仅议论高妙,而且写得极有情韵。首句就以议论入之,高度评价诸葛功绩名垂天地流芳千古。颔联和颈联充分肯定诸葛亮的丰功伟绩、高风亮节和卓越才华。尾联诗人抱恨汉朝“气数”已终,武侯因军务繁忙,积劳成疾而死于征途。全诗既有对诸葛亮高尚品节的赞扬,也有对英雄未遂平生志的深切叹惋。全诗议而不空,句句含情,层层推选。

本题考查学生比较阅读之赏析诗歌表达方式的能力。诗歌的对比阅读有两种情形,一种是一道题目中出现两首诗歌,另一种是运用一首诗歌和课本中的一首诗歌进行对比,一般选择课本的首歌都是要求背诵的名篇。命题方式有比较异同、相同点或不同点,有时给出比较的对象,有时不给。如果给出就按要求进行比较,如果不给可以从诗歌的意象的选取、诗歌的意境特征、情感差别、手法的运用、写景的角度、诗歌的格调等方面着眼分析,此题为比较异同,并且给出比较的范围,较为容易,结合诗歌作答即可。注意意境的概括和手法的分析。

13.【答案】天地英雄气,千秋尚凛然。这些身着戎装的当代英雄,传承的是岳飞、文天祥、戚继光等民族英雄的火种,是中共一大、八一南昌起义、秋收起义以来一代代共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。进入新时代的中国,比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。今天,无论是攻关核心技术还是脱贫攻坚,无论是推动转型升级还是实现高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。

【解析】本题考查学生语言表达之片段写作的能力。

材料涉及当今“英雄”的有无、“英雄”与“偶像”的比较、古今英雄的异同等方面。古典诗词中的“英雄”都聪明杰出,无私奉献,英勇无畏;当今时代的英雄主要在于有着“利他”思想,在平凡中凸显伟大。写作上,可以从以下角度展开:第一,从是什么的角度思考:什么人算英雄?英雄精神的内涵是什么?国难当头挺身而出;见义勇为舍己救人;为弱者发声;艰苦奋斗攻克科技难题;精益求精铸造大国重器;坚守平凡岗位几十年如一日;冲锋在前杀敌报国马革裹尸;坚守正道宁死不屈;忧国忧民心系天下;扶贫济困声援弱者……这些都是英雄。英雄精神是“精忠报国”的爱国精神;是“砍头不要紧,只要主义真”的精神信仰;是“死在戈壁滩、埋在青山头”的奉献精神;是“卧薪尝胆”的奋斗精神;是精益求精追求卓越的工匠精神;是挺身而出见义勇为的无畏精神;是舍我其谁义不容辞的担当精神;是赤诚专一不忘初心的实干精神……第二,从为什么的角度思考:我们为什么需要英雄?(英雄精神的价值与意义)比如:榜样的力量;模范的引领;个人成长的需要;家国发展的需要……特别要写作现实的针对性。针对现实中的“丧文化”“佛系青年”“宅”“娘”“历史虚无主义”“娱乐化”“精致的利己主义”“功利浮躁”等。中国正处于社会转型时期,一些人的精神世界会出现迷茫,一些道德滑坡、价值失范现象可能凸显,一些青少年对审美、对精神气质的追求可能偏离正轨。越是这样的时候,越需要我们营造好、弘扬好英雄精神。对个人来说,以英雄为偶像,是思想净化、精神补钙的过程。对一个社会来说,以英雄为偶像,是激浊扬清、净化风尚的需要。对于一个国家来说,以英雄为偶像,是战胜险阻、实现梦想的动力。第三,从怎么办的角度思考:如何看待英雄,如何评价英雄?一个有希望的民族,不能没有英雄。一个有前途的国家,不能没有先锋。在新的时代,我们要崇尚英雄,传承英雄精神;致敬英雄,为英雄正名;追随英雄,让英雄情怀成为时代的主旋律;尊重英雄,铭记英雄,不能让英雄流血有流泪。文体要求写作“主题论证段”,作为论证性语段,一定要观点鲜明,材料详实典型,论证严密,说理透彻,切不可空发议论,牢骚满腹。

故答案为: 天地英雄气,千秋尚凛然。这些身着戎装的当代英雄,传承的是岳飞、文天祥、戚继光等民族英雄的火种,是中共一大、八一南昌起义、秋收起义以来一代代共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。进入新时代的中国,比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。今天,无论是攻关核心技术还是脱贫攻坚,无论是推动转型升级还是实现高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。

本题考查学生语言表达之片段写作的能力。这类题要求学生首先要读懂材料,然后进行立意分析,列立意,确立好题目,结合材料及自身积累,选择适合自己写作的最佳角度进行写作。

【答案】14.B

15.C

16.《书愤》则借歌颂诸葛亮上表北伐的业绩来反衬自己不能收复失地的郁闷、悲哀和对收复沦陷河山的渴望。

《蜀相》主要抒发对诸葛亮才干、德行的称颂和对他壮志未酬的惋惜,以及自己壮志未酬的痛苦。

【解析】(1)本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。由题干可知,考生需要找出对仗最为工整的一联。首先明确对仗的要求。如结构一致,词性相同,平仄相对。然后结合律诗的特点分析。律诗四联中一般颔联和颈联使用对仗。

(2)本题考查考生对诗歌的综合鉴赏能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的题材、结构、情感的鉴赏。解答此类题型,首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,再对照选项进行确认,得出答案。

(3)本题考查学生鉴赏诗歌炼字的能力。解答此类题目的大体思路:①解释该字在句中的含义。②展开联想把该字放入原句中描述景象。③点出该字烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情。答题时不能把该字孤立起来谈,得放在句中,并结合全诗的意境情感来分析。

14.先看颔联。从结构和词性来看,“映阶碧草”是偏正结构,“隔叶黄鹂”也是偏正结构;“自”是副词,“空”也是副词;“春色”是名词,“好音”也是名词。从平仄来看,前一句是“仄平仄仄仄平仄”,下一句是“平仄平平平仄平”。再看颈联。从结构和词性来看,“顾”是动词,而“朝”是名词,“频”是副词,而“开”是动词,对仗不工整;从平仄来看,前一句是“平仄平平平仄仄”,后一句是“仄平平仄仄平平”,平仄也并非完全相对。所以最为工整是第二联。

故答案为:二。

15.D.“充分体现了杜诗奔放飘逸的风格”赏析有误,奔放飘逸是李白诗歌的特点,杜甫诗歌的特点是沉郁顿挫,这首诗也不例外。故答案为:D。

16.首先理解该字在句中的含义,并结合该字的含义理解诗句的意思。“寻”字是刻意找寻,诗句意思是“诸葛丞相的祠堂去哪里寻找”。这就意味着杜甫此次前往诸葛亮的祠堂并非无心之举,而是慕名前来,专门前来。然后结合上下文分析具体效果。“何处寻”,不疑而问,加强语势,并非到哪里去寻找的意思,诸葛亮在历史上颇受人民爱戴,尤其在四川成都,祭祀他的庙宇很容易找到。“寻”字之妙在于它刻画出诗人那追慕先贤的执著感情和虔诚造谒的悠悠我思。也是因为这一问引出了下面对丞相祠堂的描写,所以“寻”为下面诗句张本,为下文正面描写蜀相祠堂“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”作了铺垫。杜甫是借瞻仰诸葛亮的祠堂表达对历史英雄人物诸葛亮的敬仰,来表达自己的报国之心,希望能够像施展才华,实现抱负。

故答案为:《书愤》则借歌颂诸葛亮上表北伐的业绩来反衬自己不能收复失地的郁闷、悲哀和对收复沦陷河山的渴望。

《蜀相》主要抒发对诸葛亮才干、德行的称颂和对他壮志未酬的惋惜,以及自己壮志未酬的痛苦。

17.【答案】范文:

这个时代呼唤英雄

何为“英雄”?聪明优秀,谓之英;胆量过人,谓之雄。英雄肩扛正义,救黎民于水火,解百姓于苦难。他们如天上的群星闪烁,在国家出现危难时,能挺身而出,为国效力。有人说,新时代是和平年代,不再需要英雄。我却不以为然。无论何时,我们永远需要英雄!

英雄是一个时代的精神高度,是一个国家的人物形象,是一个民族的脊梁担当。五千年的中华文明赓续不断,历经磨难的中华民族卓然屹立,是因为一代又一代的民族英雄在传递圣火、抵御外侮、铸就伟业。回首历史,怒海英魂邓世昌,壮志凌云祖逖,赤胆傲骨史可法,铁血将军张自忠,大漠狂飙霍去病,将门虎子戚继光,扬眉四海郑成功,声撼寰宇林则徐,精忠报国岳武穆,碧血丹心文天祥……这些民族英雄万古流芳!

放眼当前,中华民族伟大复兴战略全局深度展开,世界百年未有之大变局加速演进,“两个一百年”奋斗目标正处于历史交汇点,国内改革发展任务艰巨繁重,可以预料和难以预料的风险挑战更多更大。坚决克服发展道路上的各种困难,有效化解前进道路上的各种风险,各条战线、各个行业、各个部门、各个地方都需要有英雄戮力同心、披荆斩棘。这是一个呼唤英雄而且能够产生英雄的时代,因为英雄在时代中诞生,在斗争中成长。

时势造就英雄,英雄点亮星空。英雄是一个民族最闪亮的坐标,也是道德天空中最亮的那颗星,守护着一个民族的安危与祥和,照亮了一个国家的前途与未来。面对严重疫情,著名呼吸病学专家钟南山以精湛专业、勇敢担当和济世仁心,诠释了医者大爱的初心和使命;全国名中医张伯礼带病出征、弘扬国医,实现了“无胆英雄”护人民的坚守和宏愿;武汉金银潭医院院长张定宇奋不顾身、拼搏在前,演绎着“生命属于人民”的品格和境界;长期从事病毒研究的军事医学研究院研究员陈薇和疫情赛跑,与病毒较量,讲述着以身许国的壮志和豪情。这个时代造就了这批英雄,这批英雄又在危难时挺身而出,驱散阴霾,点亮了星空!

以后,无论是掌握核心技术还是实现致富攻坚,无论是推动转型升级还是走向高质量发展,我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”,需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。每个前进的时代都有英雄,每个向上的民族都需要英雄精神的滋养。新时代,新长征,英雄精神永远是照亮我们前路的灯塔,爱国信仰永远是激励我们前进的号角。在这个已经诞生并将继续诞生英雄的时代,人民的英雄和英雄的人民必将在新时代的新征程上创造新的历史伟业!

【解析】这是一则话题类材料作文题。材料关键词——“英雄”。材料例举了从古至今各个时代的英雄 ,接着提出了现在新时期人们对英雄的三种观点。

材料列举中国革命和社会主义建设时期的诸多英雄模范人物,体现为国奉献是英雄,见义勇为是英雄,科研专家是英雄,大国工匠是英雄,干出经天纬地的大事业者是英雄,在平凡的工作岗位上爱岗敬业、默默奉献者也是英雄。只要怀揣一颗积极追求、不断超越的心,只要能在自己的工作岗位上精益求精、不断突破,每一个人都能成为英雄。可以说“这是一个英雄辈出的时代”。明白了这一点,就能有力反驳“新时期英雄的价值和意义不如从前了”的错误观点。而对于“有人说,新时期是一个偶像取代英雄的时代”,这里考生要厘清“英雄”和“偶像”两个概念,偶像,是被追求、被崇拜的对象,狭义的偶像,只是那些在聚光灯下接受万人仰慕、崇拜、追捧的明星艺人。真正经得起时间考验的偶像,是能够在世界观、人生观、价值观上示范、引领世人尤其是年轻人的人,这种人可能也是英雄。英雄是一个大写的“我”,英雄必须头顶道义、肩扛民族、手托家国,英雄必须具有担当精神,这也正是英雄和偶像的一个区别之处。很多英雄在民间默默无闻,时代发展不应该让英雄被遗忘,我们应该把崇拜的目光投到身边的英雄身上。时代的英雄精神不应该由所谓的偶像明星来担当,主流价值观始终要回归到为国家社会时代发展做出贡献的人们。当今社会的发展仍然需要英雄的引领,我们青年学生应反思当前人们对英雄的看法和态度,用积极的眼光看待英雄,用纯洁的心灵敬仰英雄,不要被吃青春饭的偶像遮住望眼,从而看不清自己奋斗的方向。

试题要求围绕“新时期与英雄”为中心话题写一篇议论文。材料具有一定的开放性,在扣住“新时期”这个时代背景,思想观念积极健康的前提下,考生认同哪一种观点都可以。如果认同“英雄依旧大有用武之地”,可以运用层进式结构分析当代英雄的特质、内涵到底是什么,和平年代我们该怎样对待英雄,新时代怎样继续传承和发扬英雄精神、英雄情怀。如果认同“新时期是一个偶像取代英雄的时代”,可针对现实中的现象进行反思:偶像在聚光灯下接受万人崇拜,英雄却默默无闻,无人问津,这是价值观的错位,今天应该高举英雄大旗,弘扬英雄精神,促进社会发展。

1.不畏偶像遮望眼,只缘英雄在心间。

2.一个时代有一个时代的英雄。

3.当今时代,呼呼英雄归来。

4.在时代的洪流中追寻英雄的价值与情怀。

本题考查材料作文的写作能力。读懂材料是材料作文写作的重要前提。读懂材料必须全面把握材料和理解材料,不可从某一局部入手,只抓住片言只语不放,否则容易跑题。要抓住材料中的关键词语或语句,深刻理解其本质意义。还要理清关系,切不可断章取义,执其一端,而要抓住重点。首先要透视文题的字面意义,即显性要求;然后再深入把握其内在的关系,即隐性要求。对显性要求要全面、完整地理解文字材料的内容;对隐性要求要明了文字材料的情感意向,即材料所指的人或事、现象或问题所表现出来的肯定或否定的态度。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)