【人教2024版八上物理精彩课堂(素材+教案+导学案)】2.1 声音的产生与传播

文档属性

| 名称 | 【人教2024版八上物理精彩课堂(素材+教案+导学案)】2.1 声音的产生与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 874.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-09-12 12:03:36 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

【人教2024版八上物理精彩课堂(素材+教案+导学案)】

2.1 声音的产生与传播

第二章 声现象 章首语

教材分析

声现象是生活中常见现象。本章涵盖了声波、声速、音调、响度、音色等概念。

第一节是声音的产生与传播,教材按照声从“源”到“接收端”的信息流来安排教学活动,以科学探究的形式,让学生了解声的产生、传播以及声速知识,教材通过让学生“做”“看”“感受”“听”“思考”等多样的活动全方位感知声。第二节是声音的特性,名词、术语非常多,声、声音、波、音调、频率、超声波、次声波、响度、振幅、音色等,教材没有给这些概念下定义,而从保护学生的学习积极性出发,避免学生“死记硬背”,多从观察、体验的角度进行介绍。第三节是声的利用,教材从传递信息和能量的角度介绍了声的利用。第四节是噪声的危害和控制,噪声影响人们身心健康,教材从物理学角度和环境保护的角度对噪声做了说明,以提高学生保护环境的意识。第五节是跨学科实践:制作隔音房间模型,从减少噪声污染的环保理念入手,引导学生设计实验探究不同材料的隔音性能,展示交流环节还引导学生从安全环保等角度对材料进行全面评价。

学情分析

(一)知识储备方面:声现象的知识贴近学生的生活,学生已经知道生活中有声音这一物理现象的存在。刚开始学习物理知识,学生对一些抽象的物理概念难理解,如真空、声波、声速、频率、音色等,对一些相近的概念区分不清,如声音的高低和声音的大小,这些概念对学生的思维构成了一定的障碍,所以在讲解这些概念时要特别注意引导方法。

(二)逻辑思维方面:八年级学生思维活跃,求知欲旺盛,对自然界中很多现象充满好奇,但刚学习物理不久,对科学探究的基本要素掌握欠佳,同时对物理现象的观察、探究和分析能力都相对薄弱,在他们的逻辑思维上,还需要经验支持,因此应以学生身边现象引出物理知识,逐步让学生理解和应用科学知识。

课标要求

2.3.1通过实验,认识声的产生和传播条件。

例1 在鼓面上放碎纸屑,敲击鼓面,观察纸屑的运动;敲击音叉,观察与其接触的物体的运动。了解实验中将微小变化放大的方法。

例2 将发声器放入玻璃罩中,逐渐抽出罩内空气,会听到发声器发出的声音逐渐变小,分析导致该现象的原因。

2.3.2了解声音的特性。了解现代技术中声学知识的一些应用。知道噪声的危害及控制方法。

例3 了解超声波在生产、生活和科学研究等方面的应用,如超声雷达、金属探伤、医学检查等。

例4 举例说明如何减弱生活环境中的噪声,具有保护自己、关心他人的意识。

本章目标

【物理观念】

能归纳并阐述声音的产生和传播的条件;能描述并识别声音的特性;能说出并识别现代技术中声学知识的一些应用;能阐述噪声的危害及控制方法。

【科学思维】

科学推理:能应用科学推理法归纳出真空不能传声;初步科学论证;能应用控制变量法和转换法探究实验并归纳得出结论;通过体验、观察、讨论和分析,能说出防治噪声的思路。

【科学探究】

通过观察、实验和推理等方法探究声音的产生和传播条件,探究“音调与频率的关系”及“响度与振幅的关系”,探究声可以传递能量。

【科学态度与责任】

感受自然界声音的美妙与有趣,激发好奇心和求知欲;培养团结合作精神,主动与他人交流,敢于提出自己的见解;初步认识科学对人类社会和生活的实际意义,培养热爱科学、勇于探索的意识;增强环境保护和关爱他人的意识。

教学思路

本章围绕课标中“了解现代技术中声学知识的一些应用,知道噪声的危害及控制方法”这一主题活动展开。学生通过查阅资料、实施调查,了解生产、生活中声的应用情况,以及生活环境中噪声的情况,利用本章所学知识提出其他可能的应用和控制噪声的方案,有保护自己、关心他人的意识。

通过学生展示小组搜集的“生活中的声现象”引入新课,让学生感知声既为人类生产、生活提供便利,也产生了诸多困扰。如何进一步使声更好地为我们所用,如何减弱噪声的危害,带着这样的问题学习声现象,激发学生的探究欲望和学习兴趣。从声音的产生入手,分析声的传播条件、声速等;进一步通过实验探究和现象总结音调由频率决定、响度由振幅决定,并通过多个乐器发出声音区分音色的不同。用手机软件等技术手段显示出声的波形,让学生了解声波的特点。再进一步总结小组搜集的“生活中的声现象”中,哪些应用了声,主要利用声传递信息还是传递能量,哪些体现了噪声的危害并总结控制噪声的途径,提高学生的环保意识。

新课导入

方式一 【情境导入】

风声、雨声、竹林声、沏茶声、自行车铃声、孩子的欢笑声……这些藏在自然和生活中的声音,最纯粹,最隐秘,也最暖心!让我们一起来欣赏。

播放视频“动物的合奏曲”(见素材二)。

导入语:这是一首搜集了二十多种声音,配上瓷碗、磁盘、瓷腰鼓等灵动的青瓷之音,编成的一首自然万物的合奏曲,那么这些声音都是如何产生并传到我们耳中的呢

方式二 【活动导入】

请各小组的同学使白纸、皮筋、瓶盖、校服等物品发出声音,并谈谈你们小组是怎么操作的。

电子视频 (详见电子资源)

教材知识处理

1.拓展实验

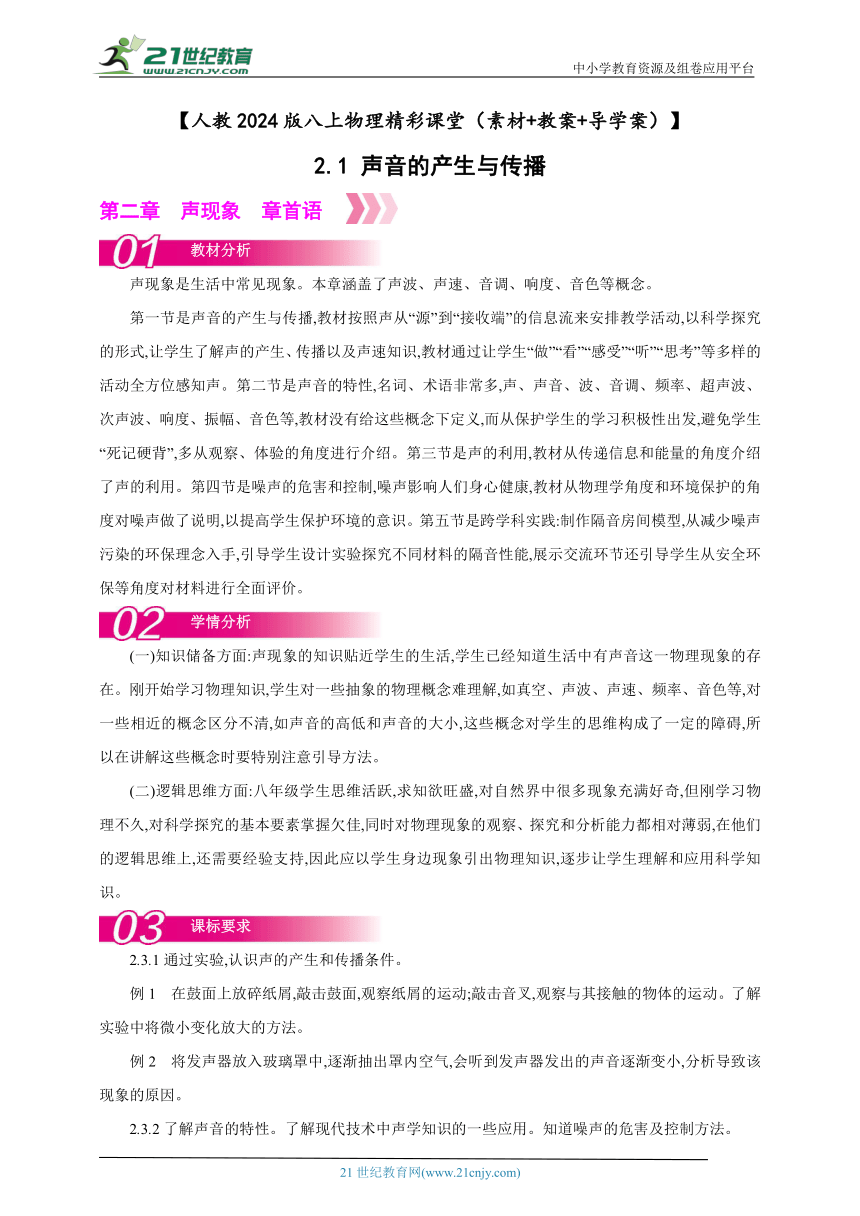

(1)物体发声原理

在探究声音的产生时,除使用教材“想想做做”(教材P34)的实验外,还可以使用以下演示实验:

①演示:将敲响的音叉迅速插入水中,会看到水花四溅(如图2-1-1甲所示)。

②演示:敲响的音叉叉股可将细线悬挂的乒乓球弹开(如图乙所示)。

③演示:发声的扬声器纸盆带动米粒“跳舞”。

[制作方法] 如图丙所示,从收音机后面的音频输出插口引出信号线,接外置扬声器。用透明塑料片围成一个直径大小合适的圆筒,将其罩在扬声器的纸盆上。演示实验前,在扬声器的纸盆中放适量的米粒,实验开始时播放劲爆音乐,逐渐调大收音机的音量,米粒便会随着音乐的节奏开始“跳舞”。

图2-1-1

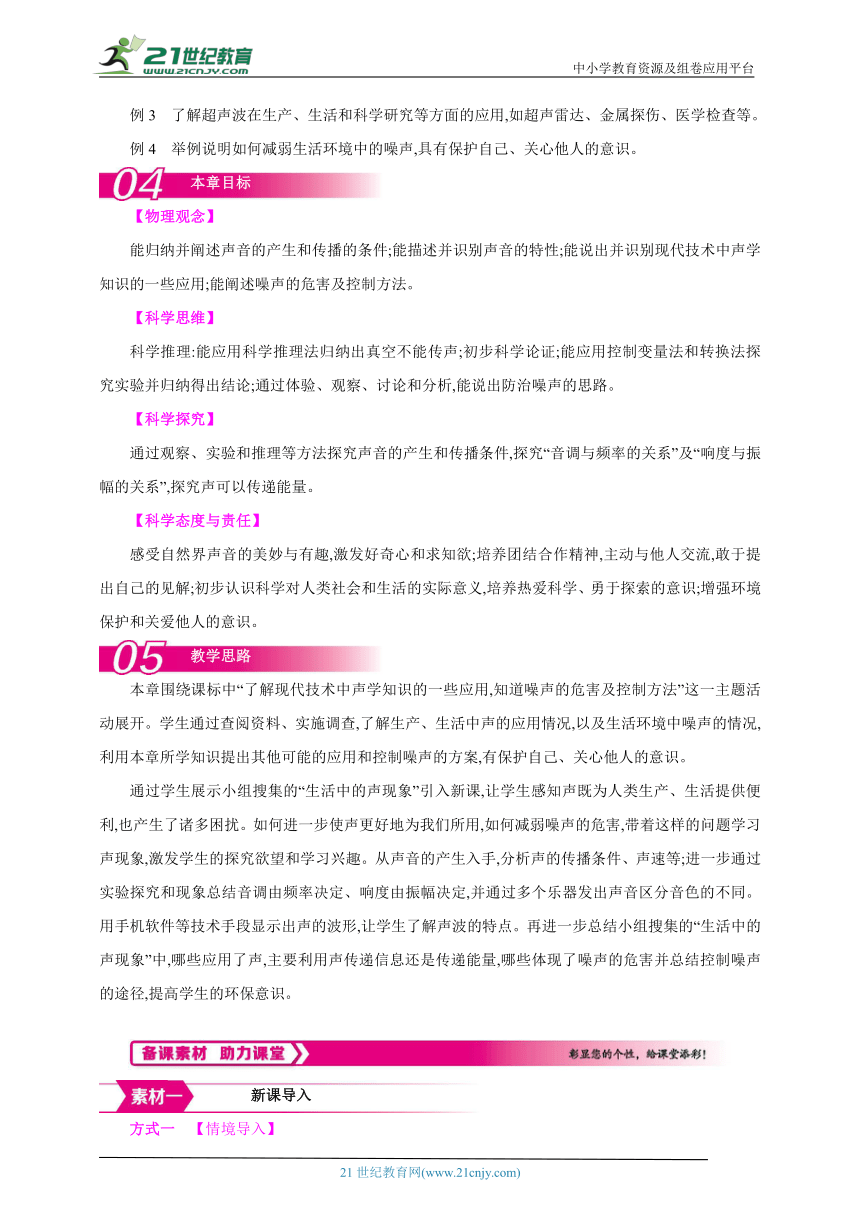

(2)固体传声(神奇土电话)

演示固体可以传声时,可以自制土电话,既可以达到说明固体能够传声的效果,又可以活跃课堂气氛。

①用一根长10 m左右的棉线和两个纸杯制作一个如图2-1-2所示的土电话。让两名同学手持土电话(注意将棉线绷直)分别站在教室两端。教师在其中一名同学手中的纸杯处,使手机贴着纸杯播放音乐。

图2-1-2

②播放一首大家都熟知的歌曲或乐曲,音量尽可能小,争取让旁边的这名同学也不能听清。

③当“土电话”另一端配合实验的同学报出歌曲名称的时候,及时发问:他真的听到了吗 听清了吗 说的对吗 迅速将手机播放器音量调大,让大家都听到这首歌曲,加以验证。很多同学会很诧异,原来固体传声的效果居然这么好。

[注意事项] ①在保证棉线不被拉断的情况下,尽量将其拉紧。

②配合实验的同学要侧脸,让耳朵正对杯口,杯口方向要跟拉直棉线的方向一致。

③提醒同学们保持教室安静,不要用手触碰棉线。

④验证完毕后可以再请一名同学用手捏住棉线,看看另一端配合的同学还能不能听清。(结果是听不清,因为手捏棉线干扰了棉线的正常振动)

(3)液体传声

[实验器材] 薄塑料袋、闹钟、水桶、水。

[制作及演示] 把发声的闹钟放在密封的塑料袋中,将塑料袋和闹钟一起浸没在桶里的水中。将耳朵紧贴水桶,能听到声音,说明液体能够传播声音。

[注意事项] 将塑料袋和闹钟一起浸没在桶里的水中时,用细线悬吊,并且中间不能触及其他物体。

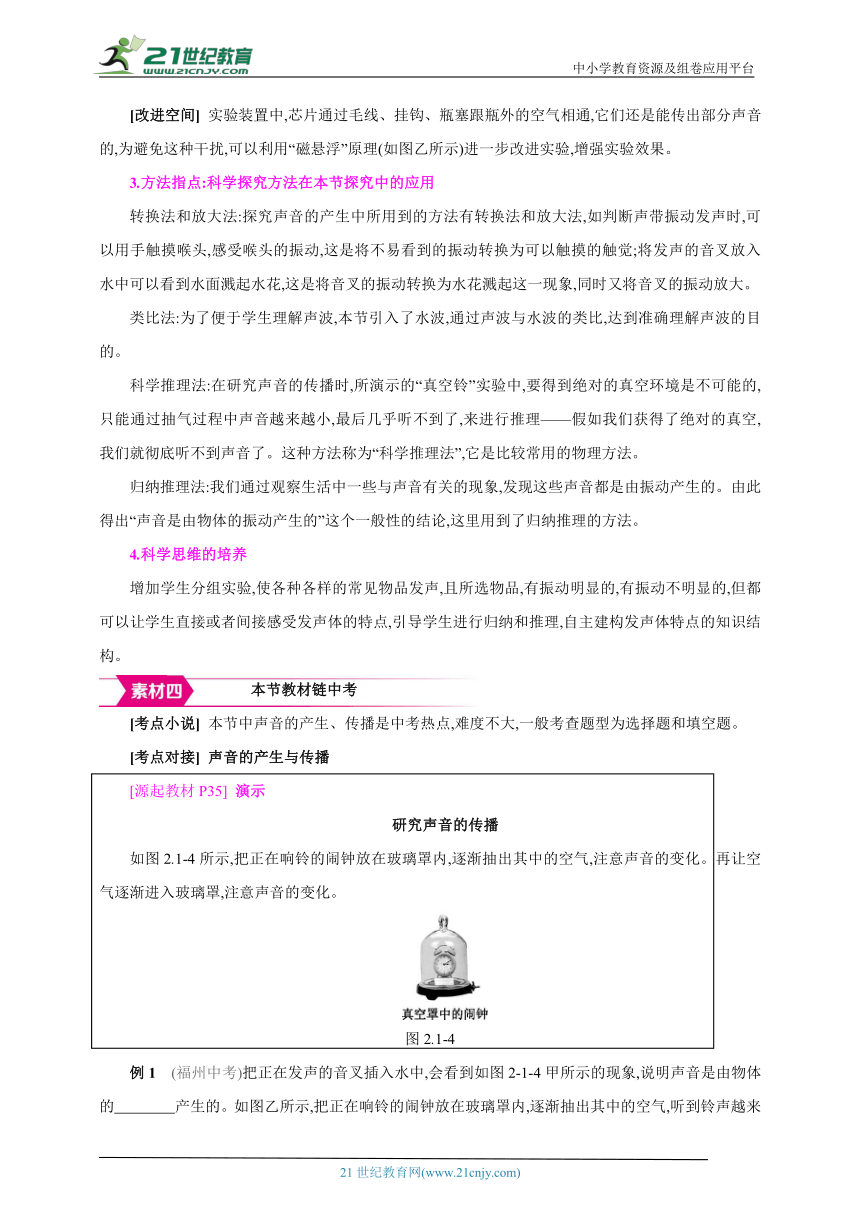

2.实验改进:真空铃实验(教材P35)

[实验器材] 暖水瓶、橡胶塞、挂钩、毛线、生日贺卡的音乐芯片。

[实验方法] 将发声的音乐芯片悬挂在毛线下方,听音乐芯片在空气中发声,感受声音的大小;然后将其放入暖水瓶中,盖上橡胶塞(如图2-1-3甲所示),再感受音乐声音的大小,此时声音就很弱了;利用科学推理法,可以得出“声音的传播需要介质,真空不能传声”的结论。

图2-1-3

[改进优点] 实验器材容易取得,操作方法简便。

[改进空间] 实验装置中,芯片通过毛线、挂钩、瓶塞跟瓶外的空气相通,它们还是能传出部分声音的,为避免这种干扰,可以利用“磁悬浮”原理(如图乙所示)进一步改进实验,增强实验效果。

3.方法指点:科学探究方法在本节探究中的应用

转换法和放大法:探究声音的产生中所用到的方法有转换法和放大法,如判断声带振动发声时,可以用手触摸喉头,感受喉头的振动,这是将不易看到的振动转换为可以触摸的触觉;将发声的音叉放入水中可以看到水面溅起水花,这是将音叉的振动转换为水花溅起这一现象,同时又将音叉的振动放大。

类比法:为了便于学生理解声波,本节引入了水波,通过声波与水波的类比,达到准确理解声波的目的。

科学推理法:在研究声音的传播时,所演示的“真空铃”实验中,要得到绝对的真空环境是不可能的,只能通过抽气过程中声音越来越小,最后几乎听不到了,来进行推理——假如我们获得了绝对的真空,我们就彻底听不到声音了。这种方法称为“科学推理法”,它是比较常用的物理方法。

归纳推理法:我们通过观察生活中一些与声音有关的现象,发现这些声音都是由振动产生的。由此得出“声音是由物体的振动产生的”这个一般性的结论,这里用到了归纳推理的方法。

4.科学思维的培养

增加学生分组实验,使各种各样的常见物品发声,且所选物品,有振动明显的,有振动不明显的,但都可以让学生直接或者间接感受发声体的特点,引导学生进行归纳和推理,自主建构发声体特点的知识结构。

本节教材链中考

[考点小说] 本节中声音的产生、传播是中考热点,难度不大,一般考查题型为选择题和填空题。

[考点对接] 声音的产生与传播

[源起教材P35] 演示

研究声音的传播

如图2.1-4所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,注意声音的变化。再让空气逐渐进入玻璃罩,注意声音的变化。

图2.1-4

例1 (福州中考)把正在发声的音叉插入水中,会看到如图2-1-4甲所示的现象,说明声音是由物体的 产生的。如图乙所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到铃声越来越小,由此推理可以得出 不能传声。

图2-1-4

[答案] 振动 真空

例2 (扬州中考)用手按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,原因是手 ( )

A.不能传播声音 B.吸收了声波

C.把声音反射回去了 D.使鼓面停止了振动

[答案] D

例3 (山西中考)如图2-1-5所示是博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。这反映了我国古代高超的科学制器技术。下列分析正确的是 ( )

图2-1-5

A.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

B.“鱼洗”发出的嗡嗡声不是由物体振动产生的

C.“鱼洗”发出的声音只能靠盆中水传入人耳

D.众多“鱼洗”声汇集改变了声音的传播速度

[答案] A

拓展材料

材料一——蝉是如何发声的

会鸣的蝉是雄蝉,它的发音器就在腹部,像蒙上了一层鼓膜的大鼓,鼓膜受到振动而发声。由于鸣肌每秒能伸缩约一万次,且盖板和鼓膜之间是空的,能起共鸣的作用,所以蝉的鸣声特别响亮,并且能轮流利用各种不同的声调激昂高歌。雌蝉的“乐器”构造不完全,不能发声,所以它是“哑巴蝉”。

材料二——蟋蟀是如何发声的

蟋蟀的叫声是靠生长在背部的又宽又大且极薄的羽翅振动发出的。只有雄蟋蟀才能发出叫声,雌蟋蟀是不叫的,雌蟋蟀的羽翅又短又小,且较厚。蟋蟀在四种情况下会发出叫声:一、求偶,这是最多时候的叫声,这时,蟋蟀不急不慌,连续长时间鸣叫。二、战胜对手后,这时的叫声最为雄壮有力。三、战斗前,有一部分蟋蟀在见到敌手后,会率先发出叫声起威慑作用以期吓退敌手。四、交配前,此时的叫声婉转而轻柔。

材料三——钢琴是如何发声的

钢琴的结构从大的方面分为发音机构、击弦结构,以及踏板结构,另外还有外壳及支撑和保护这些机构的共鸣体等。钢琴上所用到的木材要根据使用目的不同而选用不同的木材。要掌握这些木材的特性进而使用。在使用中,要充分注意木纹的数目、方向,木纹是否顺直,当然还要弃除那些有虫害、腐蚀、锯开后变形弯曲的。要根据各种用途考虑它们的强度、密度、硬度。还要根据所使用的位置,研究它们的弹性,振动的传播速度、衰减率等。钢琴可以看作两种不同的乐器合二为一:一方面它是弦乐器,因为声音是由琴弦振动而发出的;同时它也是一种打击乐器(像编磬),因为当琴弦被敲击时,就会发出敲击的声音。

材料一 蝉是如何发声的

材料二 蟋蟀是如何发声的

材料三 钢琴是如何发声的

材料四 口哨声是如何吹出的

——详见电子资源

能力培优题 (详见电子资源)

第1节 声音的产生与传播

教材解读 本章的章首图是编钟,并给这幅图配了文字,这样安排主要是为了激发学生的兴趣。编钟具有明显的声音特征,历史久远,立意新颖、奇特,有意想不到的效果,对激发学生学习和探究的欲望会有较好的作用。 声现象丰富多彩,教材从不同的方面给出了声音产生的情况,旨在给学生创设多种情境,使学生可以就图片以外其他物体发声的情况,谈谈物体发声时的共同特征。在学生讨论的基础上,让学生动手做一些小实验,来进一步探究物体发声时的共同特征。活动中应尽可能发挥学生的主动性,最好让学生自己想出做什么样的实验,并观察物体是怎样发声的。对于“想想做做”这个栏目,应该尽量让学生互相交流。如果学生能够说一些关于发声的新奇现象,不仅可以调动学习的兴趣,还能锻炼学生的交流能力。 对于声音的传播,教学中应使学生体会到声音传播必须要有载体——介质。教材重点在于让学生自己探究固体传声,教师演示气体传声,学生设计液体传声。 自然界中有许多现象可以说明声音的传播需要时间,声音在不同介质中的传播速度有所不同。“小资料”中给出了一些介质中的声速,可引导学生总结固体、液体、气体的传声快慢。“科学世界”中介绍了人耳是怎样听到声音的,体现从物理走向社会的教学理念。

学 习 目 标 物理观念 1.初步认识声音的产生和传播条件。 2.知道声音是由物体的振动产生的。 3.知道声音的传播需要介质及声速的影响因素。 4.形成声音是波且具有能量的物理观念。

科学思维 1.通过归纳推理的科学思维方法,得到“声音是由物体的振动产生的”这一普遍性规律。 2.通过科学推理法,推理出“真空不能传声”。

科学探究 通过观察和实验使学生经历实验探究过程,并应用转换法、科学推理法等常见的物理方法,收集证据得到相应的正确结论。

科学态度 与责任 1.在教学中,通过观察、实验、合作与交流等活动激发学生的求知欲望,让学生养成自己去探究物理现象的习惯。 2.培养学生善于观察、独立思考、实事求是和归纳总结的能力,充分激发学生学习物理的兴趣。

重 难 点 处 理 重点 1.声音的产生:声音是由物体的振动产生的。采用“归纳推理法”进行探究,对于微小振动,采用“转换法”探究。 2.声音的传播:声音靠介质来传播。举例分析气体、液体、固体传播声音的例子,做好真空铃的实验。

难点 声音在介质中以波的形式传播。采用“类比法”处理,即用水波模拟声波,可以让学生观察实验,也可以借助多媒体演示。

知识拓展 转换法:物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。转换法主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。本节课中将物体的振动进行放大就是运用了转换法,例如鼓皮的振动通过小沙粒的跳动体现等。

教学设计① (对应ppt见电子资源)

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情境引入: 课件播放古诗《小儿垂钓》: 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。 引导提问:通过体会古诗意境,你能说出古诗中蕴涵了哪些物理知识吗 你能用所学知识解释“怕得鱼惊不应人”吗 我们说话的声音及大千世界里丰富多样的声音是怎样产生的 鱼是怎样听到声音的呢 我们今天就来学习声音的产生与传播。 听讲、思考 创设情境,引入课题。激发学生学习的兴趣和求知欲望。

【探究新知】 一、声音的产生 问题:在古诗《小儿垂钓》的情境中,路人走过时,可能有哪些声音惊到水里的小鱼呢 我们能不能让这些声音在课堂上再现呢 我们打开手机的录音功能,并将其密封放在鱼缸中的水里,请大家用手和桌面模拟脚和地面、你模拟路人说话、校服模拟路人的衣服,书包模拟行李。试试看,如何发声 并在实验结束后,听听录音,看看鱼是不是真的听到了声音。 问题①:你是如何操作让物体发声的,发声的物体有什么共同特点 问题②:抖动衣服和晃动书包的时候,老师确实看到了物体的振动,但你们是如何发现桌面和声带振动的 归纳总结: (1)正在发声的物体叫发声体。 (2)声音是由物体振动产生的,振动停止发声停止。 (3)转换法:物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。转换法主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。本节课中将物体的振动进行放大就是运用了转换法。 除了大家刚才模拟的人类生活的发声,自然界也有很多小动物的发声。 了解图中这些小动物的发声方式。 二、声音的传播 问题:我们从手机录音里听到了不同物品发出的声音,想想看,声音是怎样从发声体传播到手机的 看来声音可以通过气体、固体和液体进行传播,那真空呢 可以传声吗 实验1:气体传声实验 如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的闹钟的铃声会有什么变化 再让空气逐渐进入罩内,铃声又怎样变化 闹钟和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料 现象一:抽出部分空气后,听到铃声明显变小; 现象二:当空气几乎全部抽出后,听不到铃声; 现象三:当空气逐渐进入罩内,听到铃声逐渐变大。 观察图片思考并回答:走路声、说话声、衣服的摩擦声、行李的碰撞声等。 分组实验: 生1:手拍击桌面发声; 生2:说话; 生3:抖动衣服; 生4:晃动书包。 实验结束后,听手机录制的声音。 操作中,都使物体振动了。 生:观察到桌面上的纸屑随拍击振动了; 手放在喉头处,感受到了声带在振动。 思考、交流 生:声音是通过空气、鱼缸壁、水、塑料袋传播到手机的。 观察实验,注意聆听声音的变化。 亲身体验使学生对振动现象产生初步的感性认识,为猜想“声音是怎样产生的”提供较科学的依据。 反复使学生进行实验,增强学生实验的积极性和注意力。

(续表)

教师活动 学生活动 设计意图

结论:声音可以在气体中传播;声音不能在真空中传播。 思考:声音在空气中如何传播呢 如图甲所示,音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的波动向四周传播,这就是声波。这就像石块落入水中击起水波一样,如图乙所示。 鼓声在空气中的传播方式:如图所示,鼓面向右振动,压缩右面的空气,使这部分空气变密;鼓面向左振动,使右面的空气变稀疏;鼓面左右振动,空气中就形成了疏密相间的声波,由近及远地传播出去。 结论:声以波的形式传播着,我们把它叫作声波。 实验2:液体传声实验 将能发声的物体(如小闹钟或小收音机)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水中后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。 也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听;在鱼缸外拍手,水中的鱼儿被声音吓跑,如图所示。 结论:声音可以在液体中传播。 实验3:声音在固体中的传播 同学合作,一名同学轻敲桌面,另一名同学捂住一只耳朵,把另一只耳朵贴在桌面上听。 结论:声音可以在固体中传播。 师生归纳总结,得出结论: (1)声音的传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。 (2)物理学中把传播声音的物质叫介质。 三、声速 小儿垂钓时,儿童和鱼谁最先听到路人的声音呢 请学生阅读课本P37小资料并回答。 听讲、思考 听讲、思考、交流 听讲、思考、交流 把真空铃实验的问题细化,向学生渗透另一种物理学研究方法——科学推理法,从正反两方面让学生明白,有空气能听到声音,没有空气听不到声音,说明空气能传声而真空不能传声。 讲解声音的传播方式。 知道液体可以传声。 知道固体可以传声。

介质声速/(m·s-1)介质声速/(m·s-1)空气(0 ℃)331海水(25 ℃)1531空气(15 ℃)340冰3230空气(25 ℃)346铜(棒)3750软木500大理石3810煤油(25 ℃)1324铝(棒)5000水(常温)1500铁(棒)5200

小结: (1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。 (2)声速与介质的温度有关。15 ℃时空气中的声速为340 m/s。 (3)一般,声音在固体中传播得最快,在液体中次之,在气体中传播得最慢。 问题:若儿童垂钓的地方处于山谷中,路人的喊话通常不止会被听到一次,这是什么现象 又是如何产生的呢 由此引入回声的概念:声波在传播过程中遇到障碍物会反射回来的现象。 提问:如果对着教室的墙大喊一声,有回声产生吗 学生讨论:听到回声的条件。 学生总结: ①回声到达人耳应比原声晚0.1 s以上。 ②如果回声与原声到达人耳的时间相差不到0.1 s,回声和原声会混在一起,使原声加强。 3.学生阅读课本P37“科学世界”,了解人耳是怎样听到声音的。 人耳是由耳郭、外耳道、鼓膜、前庭、耳蜗及听觉神经等构成的,如图所示。 外界传来的声音引起鼓膜振动,这就像鼓槌击鼓使鼓面振动一样。这种振动产生的信号经过听小骨传给相应的感觉细胞,这些细胞通过听觉神经把信号传给大脑,产生听觉。其过程如下: 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 自主学习小资料,并寻找信息,解决问题。 鱼先听到,因为声音在固体和液体中的传播速度大于空气中的传播速度。 自学课本中关于回声的内容,再结合生活经验理解回答。 学生板演: 从发出原声到接收到回声所用的时间为t,发声处离障碍物的距离L的计算公式为L=s=vt。 听讲、思考 培养学生的学习能力,提高学生发现问题、分析问题的能力及概括能力。 总结回声的两个作用:①利用回声加强原声;②利用回声测量距离。 了解人耳是怎样听到声音的。

教学设计② (详见电子资源)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

导学设计

学点1:声音的产生

实验1:把手指放到正在播放音乐的收音机的扬声器上,你会感到扬声器和机身都在振动。(如图2-1-6甲所示)

实验2:拨动吉他的琴弦发出声音时,放在弦上的小纸片会被琴弦弹开。(如图乙所示)

实验3:将正在发声的音叉插入水中,能溅起水花。(如图丙所示)

图2-1-6

总结:声音是由物体的 振动 产生的。

学点2:声音的传播

实验1:如图2-1-7所示,将一只正在响铃的小闹钟放在密闭的玻璃罩内,可清楚地听到铃声。用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发生什么现象 停止抽气,打开阀门,让空气进入玻璃罩内,铃声又如何变化 你有什么启示 实验方法是什么

图2-1-7

答: 闹钟铃声先变小,打开阀门后又变大,这说明声音的传播需要介质,真空不能传声。采用的实验方法是科学推理法。

实验2:如图2-1-8甲所示,小红将手表放在课桌上,将耳朵贴在桌面上,能听到手表清晰的“滴答”声,这说明 固体 能传声;如图乙所示,小明将两块石头放在水中互相撞击,他也能听到撞击声,这说明 液体 和 气体 都能传声。

图2-1-8

学点3:声速

仔细分析下表中的数据,看看你有哪些发现

一些介质中的声速v/(m·s-1)

介质 声速 介质 声速

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3750

软木 500 大理石 3810

煤油(25 ℃) 1324 铝(棒) 5000

水(常温) 1500 铁(棒) 5200

思考:

问题1:声音传播的距离和传播所用时间之比叫作 声速 。

问题2:声音传播的速度与介质的 种类 和 温度 有关。一般来说,v固 > v液 > v气,温度越高,声速 越大 。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

【人教2024版八上物理精彩课堂(素材+教案+导学案)】

2.1 声音的产生与传播

第二章 声现象 章首语

教材分析

声现象是生活中常见现象。本章涵盖了声波、声速、音调、响度、音色等概念。

第一节是声音的产生与传播,教材按照声从“源”到“接收端”的信息流来安排教学活动,以科学探究的形式,让学生了解声的产生、传播以及声速知识,教材通过让学生“做”“看”“感受”“听”“思考”等多样的活动全方位感知声。第二节是声音的特性,名词、术语非常多,声、声音、波、音调、频率、超声波、次声波、响度、振幅、音色等,教材没有给这些概念下定义,而从保护学生的学习积极性出发,避免学生“死记硬背”,多从观察、体验的角度进行介绍。第三节是声的利用,教材从传递信息和能量的角度介绍了声的利用。第四节是噪声的危害和控制,噪声影响人们身心健康,教材从物理学角度和环境保护的角度对噪声做了说明,以提高学生保护环境的意识。第五节是跨学科实践:制作隔音房间模型,从减少噪声污染的环保理念入手,引导学生设计实验探究不同材料的隔音性能,展示交流环节还引导学生从安全环保等角度对材料进行全面评价。

学情分析

(一)知识储备方面:声现象的知识贴近学生的生活,学生已经知道生活中有声音这一物理现象的存在。刚开始学习物理知识,学生对一些抽象的物理概念难理解,如真空、声波、声速、频率、音色等,对一些相近的概念区分不清,如声音的高低和声音的大小,这些概念对学生的思维构成了一定的障碍,所以在讲解这些概念时要特别注意引导方法。

(二)逻辑思维方面:八年级学生思维活跃,求知欲旺盛,对自然界中很多现象充满好奇,但刚学习物理不久,对科学探究的基本要素掌握欠佳,同时对物理现象的观察、探究和分析能力都相对薄弱,在他们的逻辑思维上,还需要经验支持,因此应以学生身边现象引出物理知识,逐步让学生理解和应用科学知识。

课标要求

2.3.1通过实验,认识声的产生和传播条件。

例1 在鼓面上放碎纸屑,敲击鼓面,观察纸屑的运动;敲击音叉,观察与其接触的物体的运动。了解实验中将微小变化放大的方法。

例2 将发声器放入玻璃罩中,逐渐抽出罩内空气,会听到发声器发出的声音逐渐变小,分析导致该现象的原因。

2.3.2了解声音的特性。了解现代技术中声学知识的一些应用。知道噪声的危害及控制方法。

例3 了解超声波在生产、生活和科学研究等方面的应用,如超声雷达、金属探伤、医学检查等。

例4 举例说明如何减弱生活环境中的噪声,具有保护自己、关心他人的意识。

本章目标

【物理观念】

能归纳并阐述声音的产生和传播的条件;能描述并识别声音的特性;能说出并识别现代技术中声学知识的一些应用;能阐述噪声的危害及控制方法。

【科学思维】

科学推理:能应用科学推理法归纳出真空不能传声;初步科学论证;能应用控制变量法和转换法探究实验并归纳得出结论;通过体验、观察、讨论和分析,能说出防治噪声的思路。

【科学探究】

通过观察、实验和推理等方法探究声音的产生和传播条件,探究“音调与频率的关系”及“响度与振幅的关系”,探究声可以传递能量。

【科学态度与责任】

感受自然界声音的美妙与有趣,激发好奇心和求知欲;培养团结合作精神,主动与他人交流,敢于提出自己的见解;初步认识科学对人类社会和生活的实际意义,培养热爱科学、勇于探索的意识;增强环境保护和关爱他人的意识。

教学思路

本章围绕课标中“了解现代技术中声学知识的一些应用,知道噪声的危害及控制方法”这一主题活动展开。学生通过查阅资料、实施调查,了解生产、生活中声的应用情况,以及生活环境中噪声的情况,利用本章所学知识提出其他可能的应用和控制噪声的方案,有保护自己、关心他人的意识。

通过学生展示小组搜集的“生活中的声现象”引入新课,让学生感知声既为人类生产、生活提供便利,也产生了诸多困扰。如何进一步使声更好地为我们所用,如何减弱噪声的危害,带着这样的问题学习声现象,激发学生的探究欲望和学习兴趣。从声音的产生入手,分析声的传播条件、声速等;进一步通过实验探究和现象总结音调由频率决定、响度由振幅决定,并通过多个乐器发出声音区分音色的不同。用手机软件等技术手段显示出声的波形,让学生了解声波的特点。再进一步总结小组搜集的“生活中的声现象”中,哪些应用了声,主要利用声传递信息还是传递能量,哪些体现了噪声的危害并总结控制噪声的途径,提高学生的环保意识。

新课导入

方式一 【情境导入】

风声、雨声、竹林声、沏茶声、自行车铃声、孩子的欢笑声……这些藏在自然和生活中的声音,最纯粹,最隐秘,也最暖心!让我们一起来欣赏。

播放视频“动物的合奏曲”(见素材二)。

导入语:这是一首搜集了二十多种声音,配上瓷碗、磁盘、瓷腰鼓等灵动的青瓷之音,编成的一首自然万物的合奏曲,那么这些声音都是如何产生并传到我们耳中的呢

方式二 【活动导入】

请各小组的同学使白纸、皮筋、瓶盖、校服等物品发出声音,并谈谈你们小组是怎么操作的。

电子视频 (详见电子资源)

教材知识处理

1.拓展实验

(1)物体发声原理

在探究声音的产生时,除使用教材“想想做做”(教材P34)的实验外,还可以使用以下演示实验:

①演示:将敲响的音叉迅速插入水中,会看到水花四溅(如图2-1-1甲所示)。

②演示:敲响的音叉叉股可将细线悬挂的乒乓球弹开(如图乙所示)。

③演示:发声的扬声器纸盆带动米粒“跳舞”。

[制作方法] 如图丙所示,从收音机后面的音频输出插口引出信号线,接外置扬声器。用透明塑料片围成一个直径大小合适的圆筒,将其罩在扬声器的纸盆上。演示实验前,在扬声器的纸盆中放适量的米粒,实验开始时播放劲爆音乐,逐渐调大收音机的音量,米粒便会随着音乐的节奏开始“跳舞”。

图2-1-1

(2)固体传声(神奇土电话)

演示固体可以传声时,可以自制土电话,既可以达到说明固体能够传声的效果,又可以活跃课堂气氛。

①用一根长10 m左右的棉线和两个纸杯制作一个如图2-1-2所示的土电话。让两名同学手持土电话(注意将棉线绷直)分别站在教室两端。教师在其中一名同学手中的纸杯处,使手机贴着纸杯播放音乐。

图2-1-2

②播放一首大家都熟知的歌曲或乐曲,音量尽可能小,争取让旁边的这名同学也不能听清。

③当“土电话”另一端配合实验的同学报出歌曲名称的时候,及时发问:他真的听到了吗 听清了吗 说的对吗 迅速将手机播放器音量调大,让大家都听到这首歌曲,加以验证。很多同学会很诧异,原来固体传声的效果居然这么好。

[注意事项] ①在保证棉线不被拉断的情况下,尽量将其拉紧。

②配合实验的同学要侧脸,让耳朵正对杯口,杯口方向要跟拉直棉线的方向一致。

③提醒同学们保持教室安静,不要用手触碰棉线。

④验证完毕后可以再请一名同学用手捏住棉线,看看另一端配合的同学还能不能听清。(结果是听不清,因为手捏棉线干扰了棉线的正常振动)

(3)液体传声

[实验器材] 薄塑料袋、闹钟、水桶、水。

[制作及演示] 把发声的闹钟放在密封的塑料袋中,将塑料袋和闹钟一起浸没在桶里的水中。将耳朵紧贴水桶,能听到声音,说明液体能够传播声音。

[注意事项] 将塑料袋和闹钟一起浸没在桶里的水中时,用细线悬吊,并且中间不能触及其他物体。

2.实验改进:真空铃实验(教材P35)

[实验器材] 暖水瓶、橡胶塞、挂钩、毛线、生日贺卡的音乐芯片。

[实验方法] 将发声的音乐芯片悬挂在毛线下方,听音乐芯片在空气中发声,感受声音的大小;然后将其放入暖水瓶中,盖上橡胶塞(如图2-1-3甲所示),再感受音乐声音的大小,此时声音就很弱了;利用科学推理法,可以得出“声音的传播需要介质,真空不能传声”的结论。

图2-1-3

[改进优点] 实验器材容易取得,操作方法简便。

[改进空间] 实验装置中,芯片通过毛线、挂钩、瓶塞跟瓶外的空气相通,它们还是能传出部分声音的,为避免这种干扰,可以利用“磁悬浮”原理(如图乙所示)进一步改进实验,增强实验效果。

3.方法指点:科学探究方法在本节探究中的应用

转换法和放大法:探究声音的产生中所用到的方法有转换法和放大法,如判断声带振动发声时,可以用手触摸喉头,感受喉头的振动,这是将不易看到的振动转换为可以触摸的触觉;将发声的音叉放入水中可以看到水面溅起水花,这是将音叉的振动转换为水花溅起这一现象,同时又将音叉的振动放大。

类比法:为了便于学生理解声波,本节引入了水波,通过声波与水波的类比,达到准确理解声波的目的。

科学推理法:在研究声音的传播时,所演示的“真空铃”实验中,要得到绝对的真空环境是不可能的,只能通过抽气过程中声音越来越小,最后几乎听不到了,来进行推理——假如我们获得了绝对的真空,我们就彻底听不到声音了。这种方法称为“科学推理法”,它是比较常用的物理方法。

归纳推理法:我们通过观察生活中一些与声音有关的现象,发现这些声音都是由振动产生的。由此得出“声音是由物体的振动产生的”这个一般性的结论,这里用到了归纳推理的方法。

4.科学思维的培养

增加学生分组实验,使各种各样的常见物品发声,且所选物品,有振动明显的,有振动不明显的,但都可以让学生直接或者间接感受发声体的特点,引导学生进行归纳和推理,自主建构发声体特点的知识结构。

本节教材链中考

[考点小说] 本节中声音的产生、传播是中考热点,难度不大,一般考查题型为选择题和填空题。

[考点对接] 声音的产生与传播

[源起教材P35] 演示

研究声音的传播

如图2.1-4所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,注意声音的变化。再让空气逐渐进入玻璃罩,注意声音的变化。

图2.1-4

例1 (福州中考)把正在发声的音叉插入水中,会看到如图2-1-4甲所示的现象,说明声音是由物体的 产生的。如图乙所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,听到铃声越来越小,由此推理可以得出 不能传声。

图2-1-4

[答案] 振动 真空

例2 (扬州中考)用手按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,原因是手 ( )

A.不能传播声音 B.吸收了声波

C.把声音反射回去了 D.使鼓面停止了振动

[答案] D

例3 (山西中考)如图2-1-5所示是博物馆珍藏的古代青铜“鱼洗”,注入半盆水后,用双手搓把手,会发出嗡嗡声,盆内水花四溅。传说,众多“鱼洗”声能汇集成千军万马之势,曾吓退数十里外的敌军。这反映了我国古代高超的科学制器技术。下列分析正确的是 ( )

图2-1-5

A.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动

B.“鱼洗”发出的嗡嗡声不是由物体振动产生的

C.“鱼洗”发出的声音只能靠盆中水传入人耳

D.众多“鱼洗”声汇集改变了声音的传播速度

[答案] A

拓展材料

材料一——蝉是如何发声的

会鸣的蝉是雄蝉,它的发音器就在腹部,像蒙上了一层鼓膜的大鼓,鼓膜受到振动而发声。由于鸣肌每秒能伸缩约一万次,且盖板和鼓膜之间是空的,能起共鸣的作用,所以蝉的鸣声特别响亮,并且能轮流利用各种不同的声调激昂高歌。雌蝉的“乐器”构造不完全,不能发声,所以它是“哑巴蝉”。

材料二——蟋蟀是如何发声的

蟋蟀的叫声是靠生长在背部的又宽又大且极薄的羽翅振动发出的。只有雄蟋蟀才能发出叫声,雌蟋蟀是不叫的,雌蟋蟀的羽翅又短又小,且较厚。蟋蟀在四种情况下会发出叫声:一、求偶,这是最多时候的叫声,这时,蟋蟀不急不慌,连续长时间鸣叫。二、战胜对手后,这时的叫声最为雄壮有力。三、战斗前,有一部分蟋蟀在见到敌手后,会率先发出叫声起威慑作用以期吓退敌手。四、交配前,此时的叫声婉转而轻柔。

材料三——钢琴是如何发声的

钢琴的结构从大的方面分为发音机构、击弦结构,以及踏板结构,另外还有外壳及支撑和保护这些机构的共鸣体等。钢琴上所用到的木材要根据使用目的不同而选用不同的木材。要掌握这些木材的特性进而使用。在使用中,要充分注意木纹的数目、方向,木纹是否顺直,当然还要弃除那些有虫害、腐蚀、锯开后变形弯曲的。要根据各种用途考虑它们的强度、密度、硬度。还要根据所使用的位置,研究它们的弹性,振动的传播速度、衰减率等。钢琴可以看作两种不同的乐器合二为一:一方面它是弦乐器,因为声音是由琴弦振动而发出的;同时它也是一种打击乐器(像编磬),因为当琴弦被敲击时,就会发出敲击的声音。

材料一 蝉是如何发声的

材料二 蟋蟀是如何发声的

材料三 钢琴是如何发声的

材料四 口哨声是如何吹出的

——详见电子资源

能力培优题 (详见电子资源)

第1节 声音的产生与传播

教材解读 本章的章首图是编钟,并给这幅图配了文字,这样安排主要是为了激发学生的兴趣。编钟具有明显的声音特征,历史久远,立意新颖、奇特,有意想不到的效果,对激发学生学习和探究的欲望会有较好的作用。 声现象丰富多彩,教材从不同的方面给出了声音产生的情况,旨在给学生创设多种情境,使学生可以就图片以外其他物体发声的情况,谈谈物体发声时的共同特征。在学生讨论的基础上,让学生动手做一些小实验,来进一步探究物体发声时的共同特征。活动中应尽可能发挥学生的主动性,最好让学生自己想出做什么样的实验,并观察物体是怎样发声的。对于“想想做做”这个栏目,应该尽量让学生互相交流。如果学生能够说一些关于发声的新奇现象,不仅可以调动学习的兴趣,还能锻炼学生的交流能力。 对于声音的传播,教学中应使学生体会到声音传播必须要有载体——介质。教材重点在于让学生自己探究固体传声,教师演示气体传声,学生设计液体传声。 自然界中有许多现象可以说明声音的传播需要时间,声音在不同介质中的传播速度有所不同。“小资料”中给出了一些介质中的声速,可引导学生总结固体、液体、气体的传声快慢。“科学世界”中介绍了人耳是怎样听到声音的,体现从物理走向社会的教学理念。

学 习 目 标 物理观念 1.初步认识声音的产生和传播条件。 2.知道声音是由物体的振动产生的。 3.知道声音的传播需要介质及声速的影响因素。 4.形成声音是波且具有能量的物理观念。

科学思维 1.通过归纳推理的科学思维方法,得到“声音是由物体的振动产生的”这一普遍性规律。 2.通过科学推理法,推理出“真空不能传声”。

科学探究 通过观察和实验使学生经历实验探究过程,并应用转换法、科学推理法等常见的物理方法,收集证据得到相应的正确结论。

科学态度 与责任 1.在教学中,通过观察、实验、合作与交流等活动激发学生的求知欲望,让学生养成自己去探究物理现象的习惯。 2.培养学生善于观察、独立思考、实事求是和归纳总结的能力,充分激发学生学习物理的兴趣。

重 难 点 处 理 重点 1.声音的产生:声音是由物体的振动产生的。采用“归纳推理法”进行探究,对于微小振动,采用“转换法”探究。 2.声音的传播:声音靠介质来传播。举例分析气体、液体、固体传播声音的例子,做好真空铃的实验。

难点 声音在介质中以波的形式传播。采用“类比法”处理,即用水波模拟声波,可以让学生观察实验,也可以借助多媒体演示。

知识拓展 转换法:物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。转换法主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。本节课中将物体的振动进行放大就是运用了转换法,例如鼓皮的振动通过小沙粒的跳动体现等。

教学设计① (对应ppt见电子资源)

教师活动 学生活动 设计意图

【导入新课】 情境引入: 课件播放古诗《小儿垂钓》: 蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。 引导提问:通过体会古诗意境,你能说出古诗中蕴涵了哪些物理知识吗 你能用所学知识解释“怕得鱼惊不应人”吗 我们说话的声音及大千世界里丰富多样的声音是怎样产生的 鱼是怎样听到声音的呢 我们今天就来学习声音的产生与传播。 听讲、思考 创设情境,引入课题。激发学生学习的兴趣和求知欲望。

【探究新知】 一、声音的产生 问题:在古诗《小儿垂钓》的情境中,路人走过时,可能有哪些声音惊到水里的小鱼呢 我们能不能让这些声音在课堂上再现呢 我们打开手机的录音功能,并将其密封放在鱼缸中的水里,请大家用手和桌面模拟脚和地面、你模拟路人说话、校服模拟路人的衣服,书包模拟行李。试试看,如何发声 并在实验结束后,听听录音,看看鱼是不是真的听到了声音。 问题①:你是如何操作让物体发声的,发声的物体有什么共同特点 问题②:抖动衣服和晃动书包的时候,老师确实看到了物体的振动,但你们是如何发现桌面和声带振动的 归纳总结: (1)正在发声的物体叫发声体。 (2)声音是由物体振动产生的,振动停止发声停止。 (3)转换法:物理学中对于一些看不见、摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法。转换法主要是指在保证效果相同的前提下,将不可见、不易见的现象转换成可见、易见的现象;将陌生、复杂的问题转换成熟悉、简单的问题;将难以测量或测准的物理量转换为能够测量或测准的物理量的方法。本节课中将物体的振动进行放大就是运用了转换法。 除了大家刚才模拟的人类生活的发声,自然界也有很多小动物的发声。 了解图中这些小动物的发声方式。 二、声音的传播 问题:我们从手机录音里听到了不同物品发出的声音,想想看,声音是怎样从发声体传播到手机的 看来声音可以通过气体、固体和液体进行传播,那真空呢 可以传声吗 实验1:气体传声实验 如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,闹钟和罩的底座之间垫上柔软的泡沫塑料。逐渐抽出罩内的空气,你听到的闹钟的铃声会有什么变化 再让空气逐渐进入罩内,铃声又怎样变化 闹钟和罩的底座之间为什么要垫上柔软的泡沫塑料 现象一:抽出部分空气后,听到铃声明显变小; 现象二:当空气几乎全部抽出后,听不到铃声; 现象三:当空气逐渐进入罩内,听到铃声逐渐变大。 观察图片思考并回答:走路声、说话声、衣服的摩擦声、行李的碰撞声等。 分组实验: 生1:手拍击桌面发声; 生2:说话; 生3:抖动衣服; 生4:晃动书包。 实验结束后,听手机录制的声音。 操作中,都使物体振动了。 生:观察到桌面上的纸屑随拍击振动了; 手放在喉头处,感受到了声带在振动。 思考、交流 生:声音是通过空气、鱼缸壁、水、塑料袋传播到手机的。 观察实验,注意聆听声音的变化。 亲身体验使学生对振动现象产生初步的感性认识,为猜想“声音是怎样产生的”提供较科学的依据。 反复使学生进行实验,增强学生实验的积极性和注意力。

(续表)

教师活动 学生活动 设计意图

结论:声音可以在气体中传播;声音不能在真空中传播。 思考:声音在空气中如何传播呢 如图甲所示,音叉振动时,附近空气随音叉振动,形成一系列疏密相间的波动向四周传播,这就是声波。这就像石块落入水中击起水波一样,如图乙所示。 鼓声在空气中的传播方式:如图所示,鼓面向右振动,压缩右面的空气,使这部分空气变密;鼓面向左振动,使右面的空气变稀疏;鼓面左右振动,空气中就形成了疏密相间的声波,由近及远地传播出去。 结论:声以波的形式传播着,我们把它叫作声波。 实验2:液体传声实验 将能发声的物体(如小闹钟或小收音机)放在密封的塑料袋中,塑料袋浸没在水中后,仍能听到发声体发出的声音,说明液体能够传声。 也可以在水槽里装水,然后在水里敲打石头,耳朵贴在容器壁上听;在鱼缸外拍手,水中的鱼儿被声音吓跑,如图所示。 结论:声音可以在液体中传播。 实验3:声音在固体中的传播 同学合作,一名同学轻敲桌面,另一名同学捂住一只耳朵,把另一只耳朵贴在桌面上听。 结论:声音可以在固体中传播。 师生归纳总结,得出结论: (1)声音的传播需要物质,声音不能在真空中传播,传播声音的物质可以是固体、液体、气体。 (2)物理学中把传播声音的物质叫介质。 三、声速 小儿垂钓时,儿童和鱼谁最先听到路人的声音呢 请学生阅读课本P37小资料并回答。 听讲、思考 听讲、思考、交流 听讲、思考、交流 把真空铃实验的问题细化,向学生渗透另一种物理学研究方法——科学推理法,从正反两方面让学生明白,有空气能听到声音,没有空气听不到声音,说明空气能传声而真空不能传声。 讲解声音的传播方式。 知道液体可以传声。 知道固体可以传声。

介质声速/(m·s-1)介质声速/(m·s-1)空气(0 ℃)331海水(25 ℃)1531空气(15 ℃)340冰3230空气(25 ℃)346铜(棒)3750软木500大理石3810煤油(25 ℃)1324铝(棒)5000水(常温)1500铁(棒)5200

小结: (1)声音在不同介质中的传播速度一般不同。 (2)声速与介质的温度有关。15 ℃时空气中的声速为340 m/s。 (3)一般,声音在固体中传播得最快,在液体中次之,在气体中传播得最慢。 问题:若儿童垂钓的地方处于山谷中,路人的喊话通常不止会被听到一次,这是什么现象 又是如何产生的呢 由此引入回声的概念:声波在传播过程中遇到障碍物会反射回来的现象。 提问:如果对着教室的墙大喊一声,有回声产生吗 学生讨论:听到回声的条件。 学生总结: ①回声到达人耳应比原声晚0.1 s以上。 ②如果回声与原声到达人耳的时间相差不到0.1 s,回声和原声会混在一起,使原声加强。 3.学生阅读课本P37“科学世界”,了解人耳是怎样听到声音的。 人耳是由耳郭、外耳道、鼓膜、前庭、耳蜗及听觉神经等构成的,如图所示。 外界传来的声音引起鼓膜振动,这就像鼓槌击鼓使鼓面振动一样。这种振动产生的信号经过听小骨传给相应的感觉细胞,这些细胞通过听觉神经把信号传给大脑,产生听觉。其过程如下: 课堂小结(略) 课堂练习(略) 布置作业(略) 自主学习小资料,并寻找信息,解决问题。 鱼先听到,因为声音在固体和液体中的传播速度大于空气中的传播速度。 自学课本中关于回声的内容,再结合生活经验理解回答。 学生板演: 从发出原声到接收到回声所用的时间为t,发声处离障碍物的距离L的计算公式为L=s=vt。 听讲、思考 培养学生的学习能力,提高学生发现问题、分析问题的能力及概括能力。 总结回声的两个作用:①利用回声加强原声;②利用回声测量距离。 了解人耳是怎样听到声音的。

教学设计② (详见电子资源)

温馨提示:为满足广大一线教师的不同教学需求,特新增“典案二 教学设计②”,

内含多种授课方式不同的教学设计案例,word排版,可编辑加工,方便使用。

内容详见电子资源。

导学设计

学点1:声音的产生

实验1:把手指放到正在播放音乐的收音机的扬声器上,你会感到扬声器和机身都在振动。(如图2-1-6甲所示)

实验2:拨动吉他的琴弦发出声音时,放在弦上的小纸片会被琴弦弹开。(如图乙所示)

实验3:将正在发声的音叉插入水中,能溅起水花。(如图丙所示)

图2-1-6

总结:声音是由物体的 振动 产生的。

学点2:声音的传播

实验1:如图2-1-7所示,将一只正在响铃的小闹钟放在密闭的玻璃罩内,可清楚地听到铃声。用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气,将会发生什么现象 停止抽气,打开阀门,让空气进入玻璃罩内,铃声又如何变化 你有什么启示 实验方法是什么

图2-1-7

答: 闹钟铃声先变小,打开阀门后又变大,这说明声音的传播需要介质,真空不能传声。采用的实验方法是科学推理法。

实验2:如图2-1-8甲所示,小红将手表放在课桌上,将耳朵贴在桌面上,能听到手表清晰的“滴答”声,这说明 固体 能传声;如图乙所示,小明将两块石头放在水中互相撞击,他也能听到撞击声,这说明 液体 和 气体 都能传声。

图2-1-8

学点3:声速

仔细分析下表中的数据,看看你有哪些发现

一些介质中的声速v/(m·s-1)

介质 声速 介质 声速

空气(15 ℃) 340 海水(25 ℃) 1531

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3750

软木 500 大理石 3810

煤油(25 ℃) 1324 铝(棒) 5000

水(常温) 1500 铁(棒) 5200

思考:

问题1:声音传播的距离和传播所用时间之比叫作 声速 。

问题2:声音传播的速度与介质的 种类 和 温度 有关。一般来说,v固 > v液 > v气,温度越高,声速 越大 。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录