【20-24年高考真题分类汇编】专题十二 生物的变异及育种 考点2基因重组、染色体变异及育种(含解析)

文档属性

| 名称 | 【20-24年高考真题分类汇编】专题十二 生物的变异及育种 考点2基因重组、染色体变异及育种(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-09-14 14:35:17 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 精品试卷 | 生物学科

专题十二 生物的变异及育种

考点2基因重组、染色体变异及育种

一、单选题

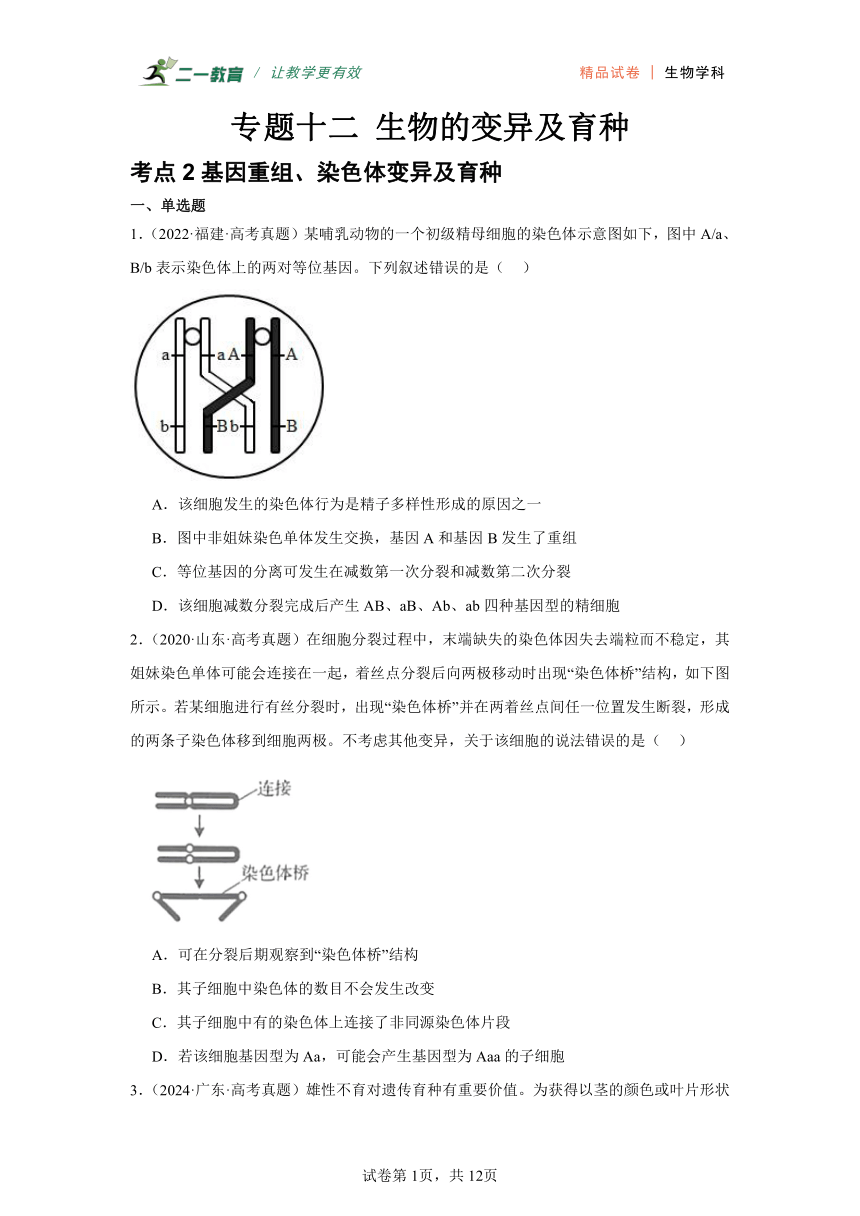

1.(2022·福建·高考真题)某哺乳动物的一个初级精母细胞的染色体示意图如下,图中A/a、B/b表示染色体上的两对等位基因。下列叙述错误的是( )

A.该细胞发生的染色体行为是精子多样性形成的原因之一

B.图中非姐妹染色单体发生交换,基因A和基因B发生了重组

C.等位基因的分离可发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂

D.该细胞减数分裂完成后产生AB、aB、Ab、ab四种基因型的精细胞

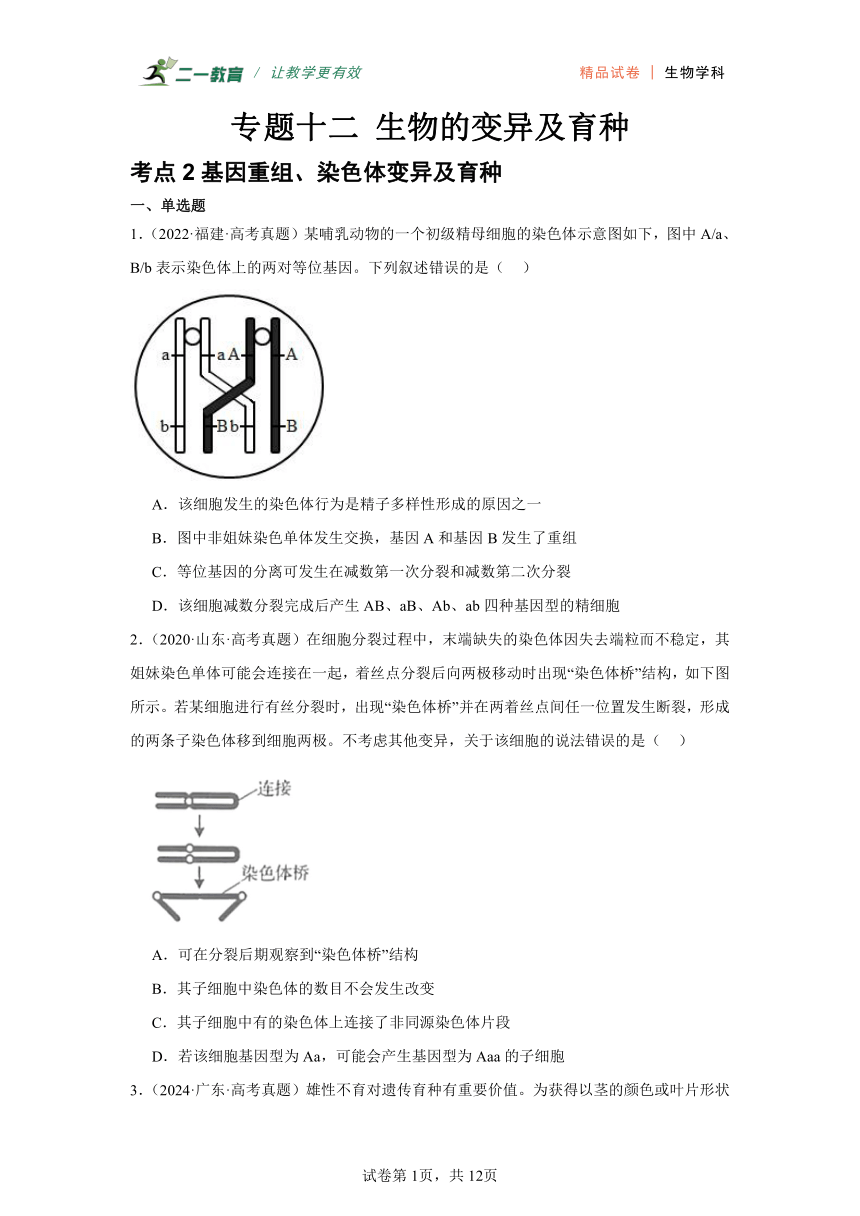

2.(2020·山东·高考真题)在细胞分裂过程中,末端缺失的染色体因失去端粒而不稳定,其姐妹染色单体可能会连接在一起,着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构,如下图所示。若某细胞进行有丝分裂时,出现“染色体桥”并在两着丝点间任一位置发生断裂,形成的两条子染色体移到细胞两极。不考虑其他变异,关于该细胞的说法错误的是( )

A.可在分裂后期观察到“染色体桥”结构

B.其子细胞中染色体的数目不会发生改变

C.其子细胞中有的染色体上连接了非同源染色体片段

D.若该细胞基因型为Aa,可能会产生基因型为Aaa的子细胞

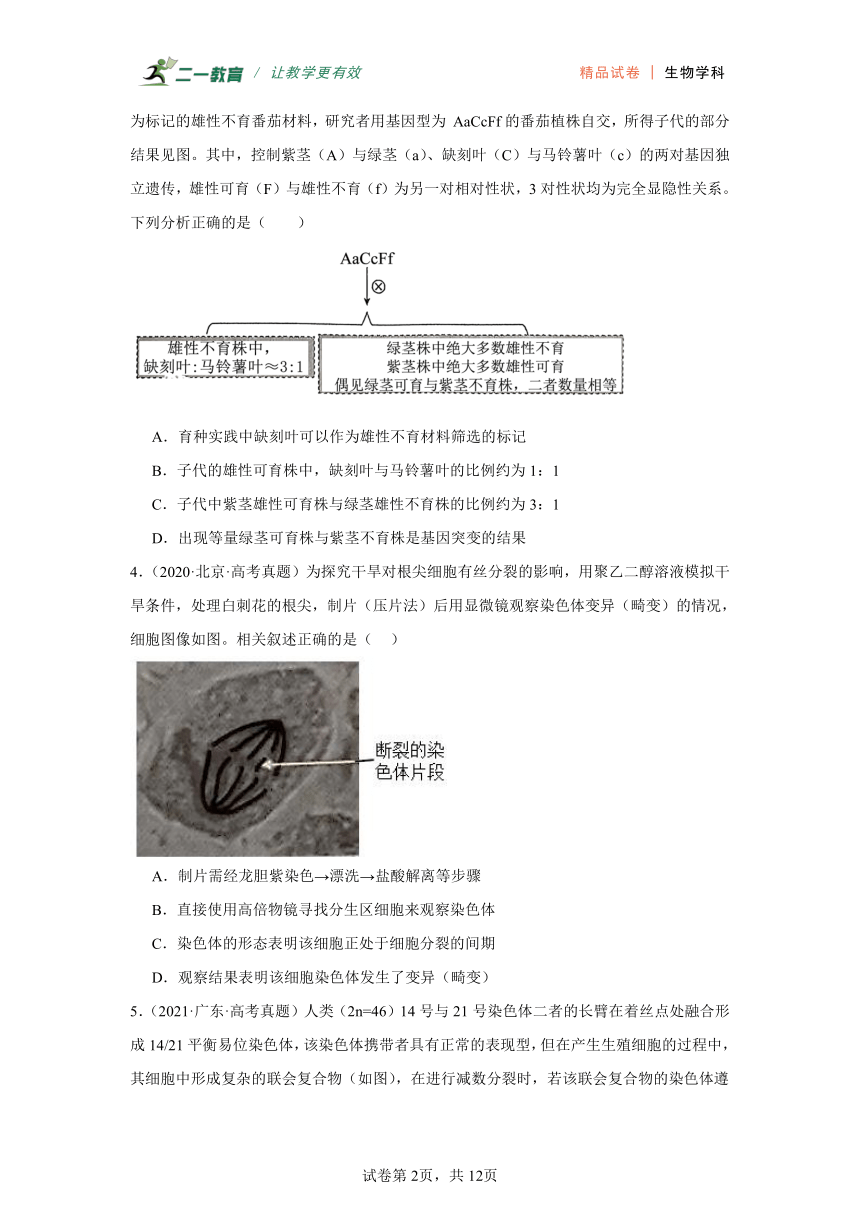

3.(2024·广东·高考真题)雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为 AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是( )

A.育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记

B.子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1:1

C.子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1

D.出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果

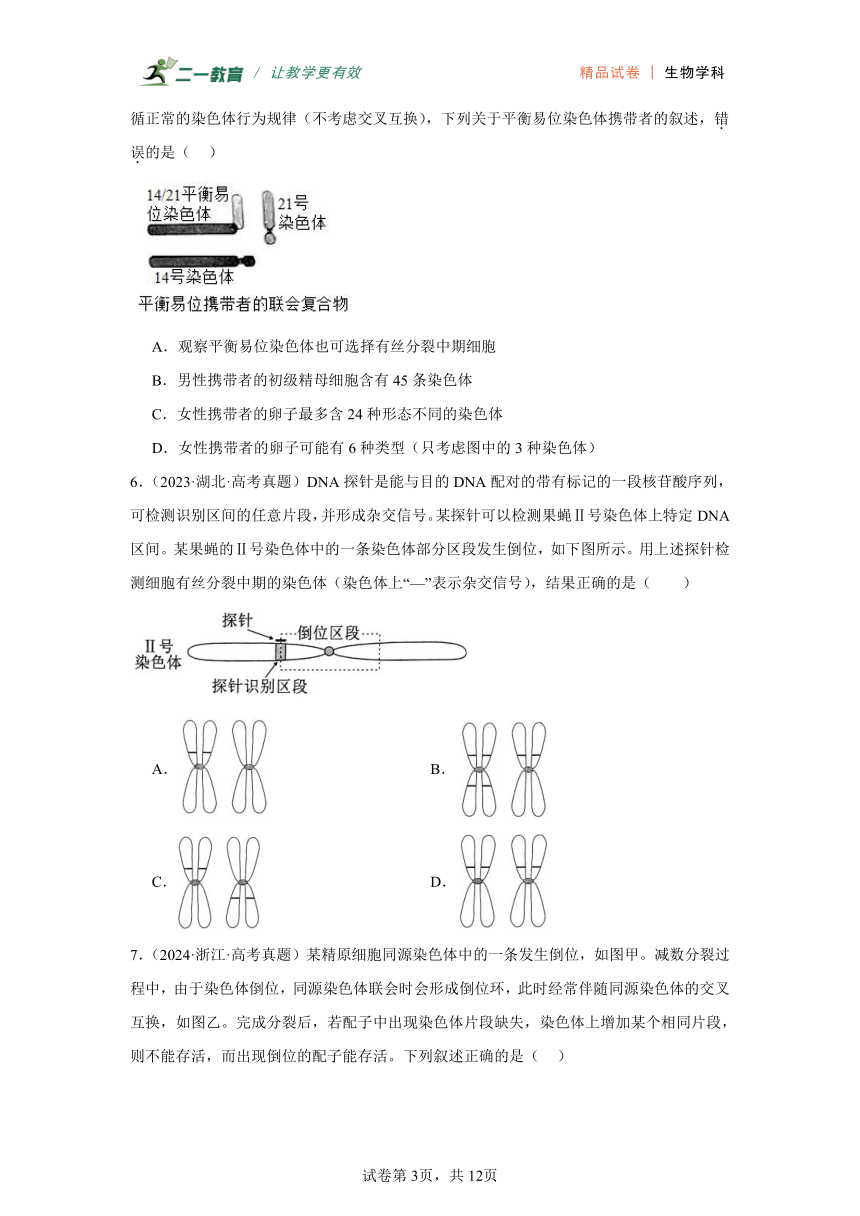

4.(2020·北京·高考真题)为探究干旱对根尖细胞有丝分裂的影响,用聚乙二醇溶液模拟干旱条件,处理白刺花的根尖,制片(压片法)后用显微镜观察染色体变异(畸变)的情况,细胞图像如图。相关叙述正确的是( )

A.制片需经龙胆紫染色→漂洗→盐酸解离等步骤

B.直接使用高倍物镜寻找分生区细胞来观察染色体

C.染色体的形态表明该细胞正处于细胞分裂的间期

D.观察结果表明该细胞染色体发生了变异(畸变)

5.(2021·广东·高考真题)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点处融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图),在进行减数分裂时,若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换),下列关于平衡易位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

6.(2023·湖北·高考真题)DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分区段发生倒位,如下图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“—”表示杂交信号),结果正确的是( )

A. B.

C. D.

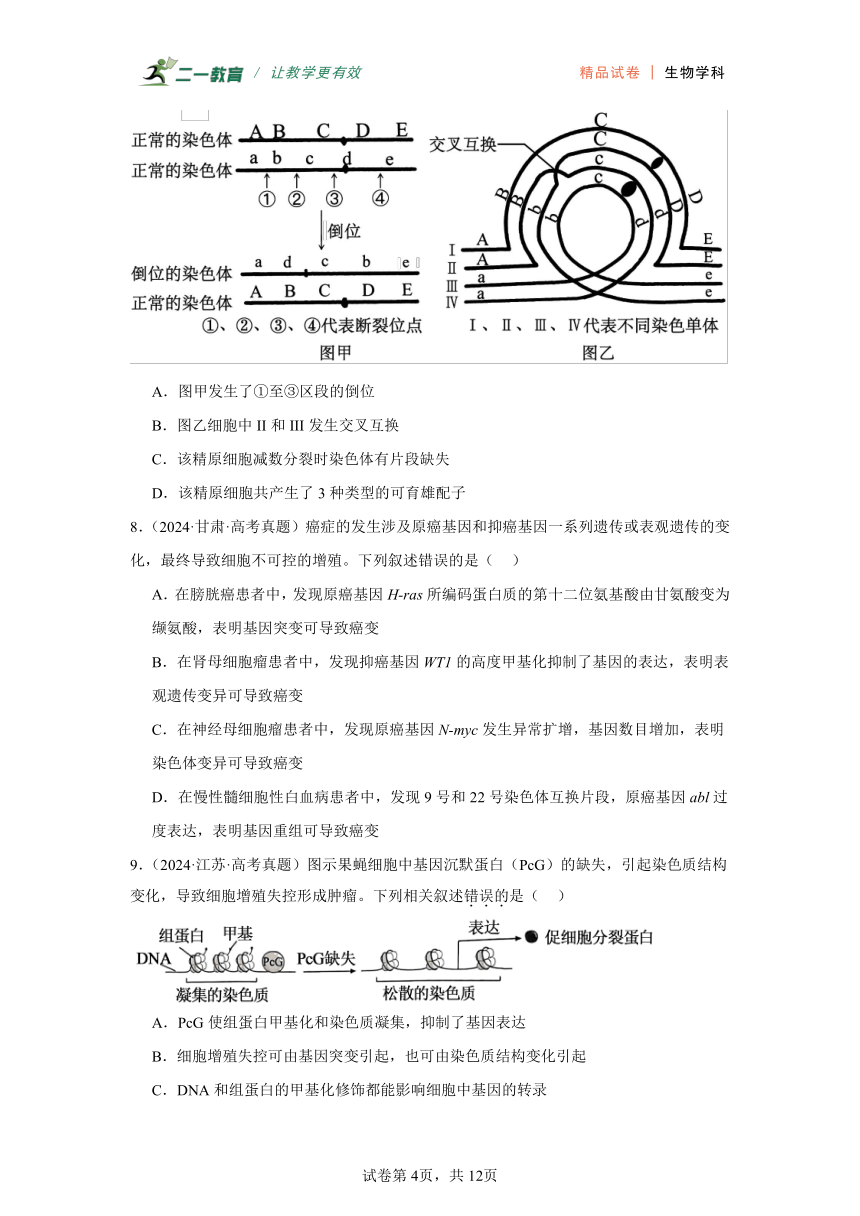

7.(2024·浙江·高考真题)某精原细胞同源染色体中的一条发生倒位,如图甲。减数分裂过程中,由于染色体倒位,同源染色体联会时会形成倒位环,此时经常伴随同源染色体的交叉互换,如图乙。完成分裂后,若配子中出现染色体片段缺失,染色体上增加某个相同片段,则不能存活,而出现倒位的配子能存活。下列叙述正确的是( )

A.图甲发生了①至③区段的倒位

B.图乙细胞中II和III发生交叉互换

C.该精原细胞减数分裂时染色体有片段缺失

D.该精原细胞共产生了3种类型的可育雄配子

8.(2024·甘肃·高考真题)癌症的发生涉及原癌基因和抑癌基因一系列遗传或表观遗传的变化,最终导致细胞不可控的增殖。下列叙述错误的是( )

A.在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,表明基因突变可导致癌变

B.在肾母细胞瘤患者中,发现抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变

C.在神经母细胞瘤患者中,发现原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,表明染色体变异可导致癌变

D.在慢性髓细胞性白血病患者中,发现9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明基因重组可导致癌变

9.(2024·江苏·高考真题)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( )

A.PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达

B.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起

C.DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录

D.图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制

10.(2021·广东·高考真题)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

11.(2021·海南·高考真题)雌性蝗虫体细胞有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体,为XO型。关于基因型为AaXRO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程,下列叙述错误的是( )

A.处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体

B.减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条

C.处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型

D.该蝗虫可产生4种精子,其基因型为AO、aO、AXR、aXR

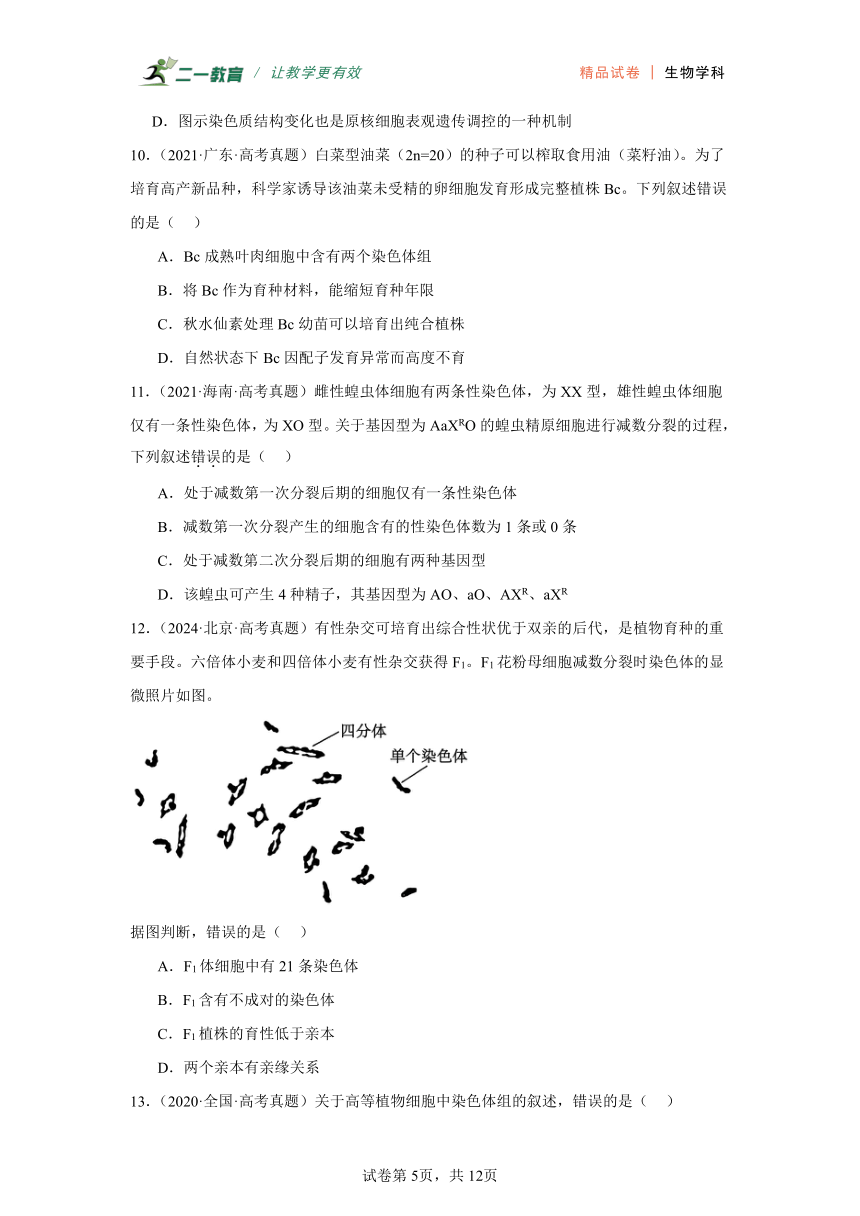

12.(2024·北京·高考真题)有性杂交可培育出综合性状优于双亲的后代,是植物育种的重要手段。六倍体小麦和四倍体小麦有性杂交获得F1。F1花粉母细胞减数分裂时染色体的显微照片如图。

据图判断,错误的是( )

A.F1体细胞中有21条染色体

B.F1含有不成对的染色体

C.F1植株的育性低于亲本

D.两个亲本有亲缘关系

13.(2020·全国·高考真题)关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )

A.二倍体植物的配子只含有一个染色体组

B.每个染色体组中的染色体均为非同源染色体

C.每个染色体组中都含有常染色体和性染色体

D.每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

14.(2021·辽宁·高考真题)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

15.(2023·河北·高考真题)关于基因、DNA、染色体和染色体组的叙述,正确的是( )

A.等位基因均成对排布在同源染色体上

B.双螺旋DNA中互补配对的碱基所对应的核苷酸方向相反

C.染色体的组蛋白被修饰造成的结构变化不影响基因表达

D.一个物种的染色体组数与其等位基因数一定相同

16.(2024·吉林·高考真题)栽培马铃薯为同源四倍体,育性偏低。GBSS基因(显隐性基因分别表示为G和g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换,下列叙述错误的是( )

A.相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大

B.选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状

C.Gggg个体产生的次级精母细胞中均含有1个或2个G基因

D.若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,子代中产直链淀粉的个体占35/36

二、多选题

17.(2023·湖南·高考真题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如下表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是( )

…位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6…

测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫 水稻亲本

G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感 水稻亲本

G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1

A/G A/G A/G A/G A/G G/G 抗虫水稻2

A/G G/G G/G G/G G/G A/A 易感水稻1

A.抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换

B.易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换

C.抗虫基因可能与位点3、4、5有关

D.抗虫基因位于位点2-6之间

三、非选择题

18.(2020·全国·高考真题)遗传学理论可用于指导农业生产实践。回答下列问题:

(1)生物体进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,产生基因重新组合的途径有两条,分别是 。

(2)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 ,若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

19.(2020·全国·高考真题)普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有 条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是 (答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路 。

20.(2022·河北·高考真题)蓝粒小麦是小麦(2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的。其细胞中来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换了小麦的一对4号染色体。小麦5号染色体上的h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如下图所示的杂交实验。回答下列问题:

(1)亲本不育小麦的基因型是 ,F1中可育株和不育株的比例是 。

(2)F2与小麦(hh)杂交的目的是 。

(3)F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成 个正常的四分体。如果减数分裂过程中同源染色体正常分离,来自小麦和长穗偃麦草的4号染色体随机分配,最终能产生 种配子(仅考虑T/t、E基因)。F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是 。

(4)F3蓝粒不育株体细胞中有 条染色体,属于染色体变异中的 变异。

(5)F4蓝粒不育株和小麦(HH)杂交后单株留种形成一个株系。若株系中出现:

①蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1。说明: ;

②蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1。说明 。符合育种要求的是 (填“①”或“②”)。

21.(2022·辽宁·高考真题)某雌雄同株二倍体观赏花卉的抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制。为研究这两对相对性状的遗传特点,进行系列杂交实验,结果见下表。

组别 亲本杂交组合 F1表型及数量

抗病非斑点 抗病斑点 易感病非斑点 易感病斑点

1 抗病非斑点×易感病非斑点 710 240 0 0

2 抗病非斑点×易感病斑点 132 129 127 140

3 抗病斑点×易感病非斑点 72 87 90 77

4 抗病非斑点×易感病斑点 183 0 172 0

(1)上表杂交组合中,第1组亲本的基因型是 ,第4组的结果能验证这两对相对性状中 的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第 组。

(2)将第2组F1中的抗病非斑点植株与第3组F1中的易感病非斑点植株杂交,后代中抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为 。

(3)用秋水仙素处理该花卉,获得了四倍体植株。秋水仙素的作用机理是 。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离(不考虑其他变异),则产生的配子类型及比例分别为 ,其自交后代共有 种基因型。

(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因后,四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更 。

22.(2022·广东·高考真题)《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面,《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种”,表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培有蚕种的智慧,现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种,更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题:

(1)自然条件下蚕采食桑叶时,桑叶会合成蛋白醇抑制剂以抵御蚕的采食,蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为 。

(2)家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述三对基因均杂合的亲本杂交,F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是 ;若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,理论上可获得 只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕,用于留种。

(3)研究小组了解到:①雄蚕产丝量高于雌蚕;②家蚕的性别决定为ZW型;③卵壳的黑色(B)和白色(b)由常染色体上的一对基因控制;④黑壳卵经射线照射后携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄,满足大规模生产对雄蚕需求的目的,该小组设计了一个诱变育种的方案。下图为方案实施流程及得到的部分结果。

统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与I组相近,有两组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析:

①Ⅰ组所得雌蚕的B基因位于 染色体上。

②将Ⅱ组所得雌蚕与白壳卵雄蚕(bb)杂交,子代中雌蚕的基因型是 (如存在基因缺失,亦用b表示)。这种杂交模式可持续应用于生产实践中,其优势是可在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。

③尽管Ⅲ组所得黑壳卵全部发育成雄蚕,但其后代仍无法实现持续分离雌雄,不能满足生产需求,请简要说明理由 。

23.(2020·天津·高考真题)小麦的面筋强度是影响面制品质量的重要因素之一,如制作优质面包需强筋面粉,制作优质饼干需弱筋面粉等。小麦有三对等位基因(A/a,B1/B2,D1/D2)分别位于三对同源染色体上,控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白(HMW),从而影响面筋强度。科研人员以两种纯合小麦品种为亲本杂交得F1,F1自交得F2,以期选育不同面筋强度的小麦品种。相关信息见下表。

基因 基因的表达 产物(HMW) 亲本 F1 育种目标

小偃6号 安农91168 强筋小麦 弱筋小麦

A 甲 + + + + -

B1 乙 - + + - +

B2 丙 + - + + -

D1 丁 + - + - +

D2 戊 - + + + -

注:“+”表示有相应表达产物;“-”表示无相应表达产物

据表回答:

(1)三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制 来控制生物体的性状。

(2)在F1植株上所结的F2种子中,符合强筋小麦育种目标的种子所占比例为 ,符合弱筋小麦育种目标的种子所占比例为 。

(3)为获得纯合弱筋小麦品种,可选择F2中只含 产物的种子,采用 等育种手段,选育符合弱筋小麦育种目标的纯合品种。

/ 让教学更有效 精品试卷 | 生物学科

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】题图分析,细胞中的同源染色体上的非姐妹染色单体正在进行交换,发生于减数第一次分裂前期。

【详解】A、该细胞正在发生交叉互换,原来该细胞减数分裂只能产生AB和ab两种精细胞,经过交叉互换,可以产生AB、Ab、aB、ab四种精细胞,所以交叉互换是精子多样性形成的原因之一,A正确;

B、图中非姐妹染色单体发生交换,基因A和基因b,基因a和B发生了重组,B错误;

C、由于发生交叉互换,等位基因的分离可发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂,C正确;

D、该细胞减数分裂完成后产生AB、aB、Ab、ab四种基因型的精细胞,且比例均等,D正确。

故选B。

2.C

【分析】分析题图可知,缺失端粒的染色体不稳定,其姐妹染色单体可能会连接在一起,着丝点分裂后形成“染色体桥”结构,当两个着丝点间任意位置发生断裂,则可形成两条子染色体,并分别移向细胞两极,根据以上信息答题。

【详解】A、由题干信息可知,着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构,故可以在有丝分裂后期观察到“染色体桥”结构,A正确;

B、出现“染色体桥”后,在两个着丝点间任意位置发生断裂,可形成两条子染色体分别移向细胞两极,其子细胞中染色体数目不会发生改变,B正确;

C、“染色体桥”现象使姐妹染色单体之间发生了片段的转接,不会出现非同源染色体片段,C错误;

D、若该细胞的基因型为Aa,出现“染色体桥”后着丝点间任意位置发生断裂时,一条姐妹染色单体上的a转接到了另一条姐妹染色体上,则会产生基因型为Aaa的子细胞,D正确。

故选C。

【点睛】本题结合“染色体桥”现象,考查染色体的变异,要求考生识记染色体结构变异和数目变异的类型及原理,并结合题图信息准确判断各选项。

3.C

【分析】根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测控制绿茎(a)和雄性不育(f)的基因位于同一条染色体,控制紫茎(A)和雄性可育(F)的基因位于同一条染色体;控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,因此,控制缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的基因位于另一对同源染色体上。因为子代中偶见绿茎可育株与紫茎不育株,且两者数量相等,可推测是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体发生了互换。

【详解】A、根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测绿茎(a)和雄性不育(f)位于同一条染色体,紫茎(A)和雄性可育(F)位于同一条染色体,由子代雄性不育株中,缺刻叶:马铃薯叶≈3:1可知,缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)位于另一对同源染色体上。因此绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记,A错误;

B、控制缺刻叶(C)、马铃薯叶(c)与控制雄性可育(F)、雄性不育(f)的两对基因位于两对同源染色体上,因此,子代雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例也约为3:1,B错误;

C、由于基因A和基因F位于同一条染色体,基因a和基因f位于同一条染色体,子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1,C正确;

D、出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换的结果,D错误。

故选C。

4.D

【分析】分析图示可知,图示根尖细胞中姐妹染色单体正分开,由纺锤丝牵引正分别移向两极,则处于有丝分裂的后期,且细胞中有断裂的染色体片段,可能发生了染色体结构的变异。

【详解】A、观察根尖细胞有丝分裂图像的实验中,需经过解离(盐酸+酒精1∶1混合液)→漂洗→染色(龙胆紫)→制片等步骤,A错误;

B、应先在低倍物镜下找到分生区细胞并移至视野中央,再换高倍物镜仔细观察,B错误;

C、由图示染色体的形态和位置,表明该细胞正处于有丝分裂的后期,C错误;

D、由于图示中出现了断裂的染色体片段,表明该细胞染色体的结构发生了变异(畸变),D正确。

故选D。

5.C

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】A、14/21平衡易位染色体,是通过染色体易位形成,属于染色体变异,可通过显微镜观察染色体形态观察14/21平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态固定,故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞,A正确;

B、题干信息可知,14/21平衡易位染色体,由14号和21号两条染色体融合成一条染色体,故男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确;

C、由于发生14/21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中含有45条染色体,经过减数分裂该女性携带者的卵子最多含23种形态不同的染色体,C错误;

D、女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图6中的3种染色体)分别是:①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14/21平衡易位染色体的卵细胞、③含有14/21平衡易位染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞、⑤14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞,D正确。

故选C。

【点睛】

6.B

【分析】染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,导致性状的变异。大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡。

【详解】DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列并形成杂交信号,根据图示信息,倒位发生在探针识别序列的一段,因此发生倒位的染色体的两端都可被探针识别,故B正确。

故选B。

7.C

【分析】染色体异常遗传病:由染色体异常引起的遗传病。(包括数目异常和结构异常)。染色体数目异常包括:个别染色体数目的增加或减少;以染色体组的形式成倍的增加或减少。染色体结构异常包括:重复、缺失、倒位和易位。

【详解】A、由图甲可知是bcd 发生了倒位,因此是①到④区段发生倒位,A错误;

B、图乙可知,细胞中染色单体Ⅱ和IV发生了交叉互换,B错误;

CD、题干可知,配子中出现染色体片段缺失或重复,则不能存活,出现倒位的配子能存活,经过倒位后交叉互换,可能会形成四个配子为:ABCDE(正常)、adcbe(倒位但能存活)、ABcda(缺失了e,不能存活)、ebCDE(缺失了A,不能存活),因此该精原细胞共产生了2种类型的可育雄配子, C正确,D错误。

故选C。

8.D

【分析】染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位,染色体结构变异会改变基因的数目和排列顺序进而引起生物性状的改变。

【详解】A、在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,可能是由于碱基的替换造成的属于基因突变,表明基因突变可导致癌变,A正确;

B、抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变,B正确;

C、原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,属于染色体变异中的重复,表明染色体变异可导致癌变,C正确;

D、9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明染色体变异可导致癌变,D错误。

故选D。

9.D

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,A正确;

B、细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和抑癌基因发生突变)引起;根据题意“基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤”可知,也可由染色质结构变化引起,B正确;

C、DNA和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确;

D、原核细胞没有染色质,D错误。

故选D。

10.A

【分析】1、根据单倍体、二倍体和多倍体的概念可知,由受精卵发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体;由配子发育成的个体,无论含有几个染色体组都为单倍体。

2、单倍体往往是由配子发育形成的,无同源染色体,故高度不育,而多倍体含多个染色体组,一般茎秆粗壮,果实种子较大。

【详解】A、白菜型油菜(2n=20)的种子,表明白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组,A错误;

BC、Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,BC正确;

D、自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,而高度不育,D正确。

故选A。

【点睛】

11.C

【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】A、结合题意可知,雄性蝗虫体内只有一条X染色体,减数第一次分离后期同源染色体分离,此时雄性蝗虫细胞中仅有一条X染色体,A正确;

B、减数第一次分裂后期同源染色体分离,雄蝗虫的性染色体为X和O,经减数第一次分裂得到的两个次级精母细胞只有1个含有X染色体,即减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条,B正确;

C、该蝗虫基因型为AaXRO,由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,若不考虑变异,一个精原细胞在减数第二次分裂后期有2个次级精母细胞,两种基因型,但该个体有多个精原细胞,在减数第二次分裂后期的细胞有四种基因型,C错误;

D、该蝗虫基因型为AaXRO,在减数分裂过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,该个体产生的精子类型为AO、aO、AXR、aXR,D正确。

故选C。

12.A

【分析】由题干可知,六倍体小麦和四倍体小麦有性杂交获得F1的方法是杂交育种,原理是基因重组,且F1为异源五倍体,高度不育。

【详解】A、细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少,属于染色体数目变 异。通过显微照片可知,该细胞包括14 个四分体,7条单个染色体,由于每个四分体是1对同源染色体,所以14个四分体是 28条染色体,再加上7条单个染色体,该细胞共有35条染色体。图为F1花粉母细胞减数分裂时染色体显微照片,由图中 含有四分体可知,该细胞正处于减数第--次分裂,此时染色体 数目应与F1体细胞中染色体数目相同,故F1体细胞中染色体数目是35条,A错误;

B、由于六倍体小麦减数分裂产生的配子有3个染色体组,四倍体小麦减数分裂产生的配子有2个染色体组,因此受精作用后形成的F1体细胞中有5个染色体组, F1花粉母细胞减数分裂时,会出现来自六倍体小麦的染色体无法正常联会配对形成四分体的情况,从而出现部分染色体以单个染色体的形式存在的情况,B正确;

C、F1体细胞中存在异源染色体,所以同源染色体联会配对时,可能会出现联会紊乱无法形成正常配子,故F1的育性低于亲本,C正确;

D、由题干信息可知,六倍体小麦和四倍体小麦能够进行有性杂交获得F1,说 明二者有亲缘关系,D正确。

故选A。

13.C

【分析】细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异,这样的一组染色体叫作一个染色体组。

同源染色体是指形状和大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体。

【详解】A、二倍体植物体细胞含有两个染色体组,减数分裂形成配子时染色体数目减半,即配子只含一个染色体组,A正确;

B、由染色体组的定义可知,一个染色体组中所有染色体均为非同源染色体,不含同源染色体,B正确;

C、不是所有生物都有性别之分,有性别之分的生物的性别也不一定由性染色体决定,因此不是所有细胞中都有性染色体和常染色体之分,C错误;

D、一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同,因此染色体DNA的碱基序列不同,D正确。

故选C。

14.C

【分析】无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象,这体现了植物细胞的全能性,其中由配子直接发育而来的个体叫单倍体。

【详解】A、二倍体被子植物中卵细胞和助细胞不存在同源染色体,则它们直接发育成的植株是高度不育的,A正确;

B、一个细胞(如卵细胞)直接发育成一个完整的个体,这体现了细胞的全能性,B正确;

C、助细胞与卵细胞染色体组成相同,染色体数目减半,则由助细胞无融合生殖产生的个体与亲本的遗传特性不完全相同,C错误;

D、珠心细胞是植物的体细胞,发育成的植物为二倍体植株,体细胞中含有两个染色体组,D正确。

故选C。

【点睛】

15.B

【分析】DNA的基本单位是脱氧核苷酸,双链DNA中磷酸与脱氧核糖交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架;碱基对排列在内侧。两条链反向平行盘旋成双螺旋结构。两条链之间的碱基遵循碱基的互补配对原则(A-T、C-G)。

【详解】A、细胞内决定相对性状的等位基因绝大部分成对地排布在同源染色体上。但在具有异型性染色体的个体细胞内,位于性染色体上的等位基因并非完全成对排布,A错误;

B、双螺旋DNA是由两条单链按反向平行方式盘旋构成,且两条链上的碱基遵循碱基互补配对原则一一对应。因此,组成DNA双螺旋结构中的互补配对碱基所对应的单体核苷酸方向也必然相反,B正确;

C、在生物表观遗传中,除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达,C错误;

D、一个物种的染色体组数不一定与等位基因数目相等,例如二倍体生物有两个染色体组,但人体控制ABO血型的基因有三个,D错误。

故选B。

16.C

【分析】多倍体具有的特点:茎秆粗壮,叶、果实和种子较大,糖分和蛋白质等营养物质含量较多。

【详解】A、相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大,所含的营养物质也更多,A正确;

B、植物可进行无性繁殖,可保持母本的优良性状,选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状,B正确;

C、Gggg细胞复制之后为GGgggggg,减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故Gggg个体产生的次级精母细胞含有2或0个G基因,C错误;

D、若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,GGgg产生的配子为1/6GG、4/6Gg、1/6gg,只有存在G基因才能产生直链淀粉,故子代中产直链淀粉的个体占1—1/6×1/6=35/36,D正确。

故选C。

17.ACD

【分析】同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生互换,这会导致基因重组。

【详解】AB、根据表格分析,纯合抗虫水稻亲本6个位点都是A/A,纯合易感水稻亲本6个位点都是G/G,抗虫水稻1的位点1和2都变成了G/G,则位点2-3之间可能发生过交换,易感水稻1的位点6变为A/A,则位点2-3之间未发生交换,5-6之间可能发生过交换,A正确、B错误;

CD、由题表分析可知,抗虫水稻的相同点为在位点3-5 中都至少有一条DNA有A-T碱基对,即位点2-6之间没有发生变化则表现为抗虫,所以抗虫基因可能位于2-6之间,或者说与位点3、4、5有关,C、D正确。

故选ACD。

18. 在减数分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组 控制新性状的基因是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

【分析】1、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。它包括:①减数第一次分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;②减数分裂形成四分体时期,位于同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组。

2、诱变育种是指利用物理因素或化学因素来处理生物,使生物发生基因突变。用这种方法可以提高突变率,在较短时间内获得更多的优良变异类型。其原理是基因突变。

【详解】(1)由分析可知,减数分裂形成配子的过程中,基因重组的途径有减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合;减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换。

(2)在诱变育种过程中,诱变获得的新个体通常为杂合子,自交后代会发生性状分离,故可以将该个体进行自交,筛选出符合性状要求的个体后再自交,重复此过程,直到不发生性状分离,即可获得稳定遗传的纯合子。

【点睛】本题考查基因重组和育种的相关知识,要求考生掌握基因重组的概念和分类、诱变育种的原理和应用,并能灵活运用解题。

19. 无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高、茎秆粗壮 秋水仙素处理 甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株

【分析】图中是普通小麦育种的过程,一粒小麦和斯氏麦草杂交形成杂种一,经过加倍后形成拟二粒小麦AABB,在和滔氏麦草杂交获得杂种二ABD,然后加倍形成普通小麦AABBDD。

秋水仙素可以抑制纺锤丝的形成,导致细胞染色体数目加倍。

【详解】(1)杂种一是一粒小麦和斯氏麦草杂交的产物,细胞内含有一粒小麦和斯氏麦草各一个染色体组,所以细胞内不含同源染色体,不能进行正常的减数分裂,因此高度不育;

普通小麦含有6个染色体组,每个染色体组有7条染色体,所以体细胞有42条染色体;

多倍体植株通常茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

(2)人工诱导植物细胞染色体加倍可以采用秋水仙素处理。

(3)为获得稳定遗传的抗病抗倒伏的小麦,可以利用杂交育种,设计思路如下:

将甲和乙两品种杂交获得F1,将F1植株进行自交,选取F2中既抗病又抗倒伏的、且自交后代不发生性状分离的植株,即为稳定遗传的抗病又抗倒伏的植株。

【点睛】本题考查染色体变异和育种的知识,考生理解多倍体育种的过程是本题的难点,同时设计实验需要理解杂交育种的步骤。

20.(1) TtHH 1:1

(2)获得h基因纯合(hh)的蓝粒不育株,诱导小麦和长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,从而使T基因与E基因交换到一条姐妹染色单体上,以获得蓝粒和不育性状不分离的小麦

(3) 20 4 1/16

(4) 43 数目

(5) F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于不同染色体上 F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于同一条染色体上 ②

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】(1)分析题意,亲本雄性不育小麦(HH)的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上,所以其基因型为TtHH,亲本小麦( hh )的基因型为tthh,故F1中可育株( TtHh):不育株( ttHh) = 1: 1。

(2)F2中的蓝粒不育株的基因型及比例为1/2TEHH、1/2TEHh,其中T基因和E基因分别来自小麦的和长穗偃麦草的4号染色体,而h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,使得T和E基因可以位于同一条姐妹染色单体上,从而获得蓝粒和不育两性状不分离的个体。

(3)分析题意,蓝粒小麦的染色体条数是42,而F2中的蓝粒不育株的4号染色体一条来自小麦,一条来自长穗偃麦草,其余染色体(42-1-1=40)均来自小麦,为同源染色体,故其减数分裂时理论上能形成20个正常的四分体;不同来源的4号染色体在减数分裂中随机分配,仅考虑T/t、E基因,若两条4号染色体移向一极,则同时产生基因型为TE和О(两基因均没有)的两种配子,若两条4号染色体移向两极,则产生基因型为T和E的两种配子,则F2中的蓝粒不育株共产生4种配子;F3中的蓝粒不育株产生TE配子的概率为1/4,产生h配子的概率是1/4,则F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是1/4×1/4=1/16。

(4)由F2中的蓝粒不育株产生的配子种类,可以确定形成F3中的蓝粒不育株的卵细胞中应含有两条4号染色体,且小麦染色体组成为2n =42,故F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体,多了一条4号染色体,属于染色体数目变异。

(5)F3中的蓝粒不育株基因型为TEtHh 和TEthh,含 hh基因的个体可形成T和E交换到同一条染色体上的卵细胞,与小麦( ttHH )杂交,F4中的蓝粒不育株基因型为TEtHh,其中T基因和E基因连锁,位于同一条染色体上,t基因位于另一条染色体上,与小麦( ttHH)杂交,后代表现型及比例为蓝粒不育:非蓝粒可育=1∶1,即F4蓝粒不育株体细胞中的T基因和E基因位于同一条染色体上;而F3中关于h的基因型为Hh 的个体与小麦( ttHH)杂交产生的F4中的蓝粒不育株含3个4号染色体,分别携带T基因、E基因及t基因,与小麦( ttHH)杂交,母本在减数第一次分裂前期联会时,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体联会,携带E基因的染色体随机分配到细胞的一极,产生的配子基因型及比例为T:TE: t: tE= 1:1:1∶1,与小麦( ttHH)杂交,子代表现型及比例为蓝粒可育:蓝粒不育:非蓝粒可育:非蓝粒不育=1:1:1∶1,即F4蓝粒不育植株体细胞中的T基因和E基因位于不同染色体上;本实验要培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,故②符合育种要求。

21.(1) RRYy、rrYy 抗病与易感病 2

(2)3:3:1:1

(3) 能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍 YY:Yy:yy=1:4:1 5

(4)低

【分析】已知抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制,分析杂交实验结果:

1组:抗病非斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=3:1:0:0;

2组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;

3组:抗病斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;

4组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:0:1:0;

由1组结果可知:抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性。

【详解】(1)分析1组结果:后代全抗病,且非斑点:斑点=3:1,可知抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性,故第1组的亲本基因型为 RRYy(抗病非斑点)、rrYy(易感病非斑点)。第4组的结果:抗病非斑点:易感病非斑点=1:1;能验证这两对相对性状中“抗病”与“易感病”的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第2组,测交实验。

(2)第2组RrYy×rryy杂交,F1中的抗病非斑点植株基因型为RrYy,第3组Rryy×rrYy杂交,F1中的易感病非斑点植株基因型为rrYy,两者杂交RrYy×rrYy,后代中Rr:rr=1:1,Y-:yy=3:1,故抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为3:3:1:1。

(3)当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。所以用秋水仙素处理该花卉,可以获得四倍体植株。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离,不考虑其他变异,则产生的配子类型及比例分别为YY:Yy:yy=1:4:1,其自交后代共有YYYY、YYYy、YYyy、Yyyy、yyyy,共5种基因型。

(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因a后,由于四倍体的A基因更多,则四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更低。

22.(1)协同进化

(2) 3/64 50

(3) 常 bbZWB Ⅲ组所得黑壳卵雄蚕为杂合子,与白壳卵雌蚕杂交,后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别

【分析】家蚕的性别决定方式是ZW型,雌蚕的性染色体组成是ZW,雄蚕的性染色体组成是ZZ。

【详解】(1)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

(2)由题意可知,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传,即符合自由组合定律,将三对基因均杂合的亲本杂交,可先将三对基因分别按照分离定律计算,再将结果相乘,即F1各对性状中,虎斑个体占3/4,白茧个体占1/4,抗软化病个体占1/4,相乘后F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是3/4×1/4×1/4=3/64。若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,总产卵数为8×400=3200枚,其中虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕占1/4×1/4×1/4=1/64,即3200×1/64=50只。

(3)分析题意和图示方案可知,黑卵壳经射线照射后,携带B基因的染色体片段转移到其他染色体上且能正常表达,转移情况可分为三种,即携带B基因的染色体片段未转移或转移到常染色体上、转移到Z染色体上或转移到W染色体上。将诱变孵化后挑选的雌蚕作为亲本与雄蚕(bb)杂交,统计子代的黑卵壳孵化后雌雄家蚕的数目,结合图中的三组结果分析,Ⅰ组黑卵壳家蚕中雌雄比例接近1:1,说明该性状与性别无关,即携带B基因的染色体片段未转移或转移到了常染色体上;Ⅱ组黑卵壳家蚕全为雌性,说明携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上;Ⅲ组黑卵壳家蚕全为雄性,说明携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上。

①由以上分析可知,Ⅰ组携带B基因的染色体片段未转移或转移到了常染色体上,即所得雌蚕的B基因位于常染色体上。

②由题意可知,如存在基因缺失,亦用b表示。Ⅱ组携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上,亲本雌蚕的基因型为bbZWB,与白卵壳雄蚕bbZZ杂交,子代雌蚕的基因型为bbZWB(黑卵壳),雄蚕的基因型为bbZZ(白卵壳),可以通过卵壳颜色区分子代性别。将子代黑卵壳雌蚕继续杂交,后代类型保持不变,故这种杂交模式可持续应用于生产实践中。

③由题意分析可知,如存在基因缺失,亦用b表示。Ⅲ组携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上,亲本雌蚕的基因型为bbZBW,与白卵壳雄蚕bbZZ杂交,子代雌蚕的基因型为bbZW(白卵壳),雄蚕的基因型为bbZBZ(黑卵壳)。再将黑壳卵雄蚕(bbZBZ)与白壳卵雌蚕(bbZW)杂交,子代为bbZBZ、bbZZ、bbZBW、bbZW,其后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别,故不能满足生产需求。

23. 蛋白质的结构 1/16 0 甲、乙、丁 诱变、基因工程、将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交

【分析】本题联系基因的自由组合定律和育种的相关知识综合考查遗传学相关规律的应用。由题意分析得知,亲本小偃6号基因型为AAB2B2D1D1,安农91168的基因型为AAB1B1D2D2,育种目标中强筋小麦基因型为AAB2B2D2D2,弱筋小麦基因型为aaB1B1D1D1,由此再结合自由组合定律解题即可。

【详解】(1)由题意“控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白,从而影响面筋强度”可知,三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

(2)由分析可知,亲本小偃6号基因型为AAB2B2D1D1,安农91168的基因型为AAB1B1D2D2,则F1的基因型为AAB1B2D1D2,而育种目标中强筋小麦基因型为AAB2B2D2D2,弱筋小麦基因型为aaB1B1D1D1,根据自由组合定律可得出,F2中符合强筋小麦育种目标的种子占1×1/4×1/4=1/16,符合弱筋小麦育种目标的种子占0。

(3)为获得纯合弱筋小麦品种(aaB1B1D1D1),能从F2中选择的只能是AAB1B1D1D1,即含有甲、乙和丁产物的小麦种子。由于小麦AAB1B1D1D1没有a基因,要想获得aaB1B1D1D1,则需要通过诱变或基因工程使其获得a基因,或通过将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交以获得aa的个体。

【点睛】本题是一道综合性强的遗传学题,解题突破口在于将图表中的基因的表达产物与个体的基因型联系起来,实际难度不大。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

专题十二 生物的变异及育种

考点2基因重组、染色体变异及育种

一、单选题

1.(2022·福建·高考真题)某哺乳动物的一个初级精母细胞的染色体示意图如下,图中A/a、B/b表示染色体上的两对等位基因。下列叙述错误的是( )

A.该细胞发生的染色体行为是精子多样性形成的原因之一

B.图中非姐妹染色单体发生交换,基因A和基因B发生了重组

C.等位基因的分离可发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂

D.该细胞减数分裂完成后产生AB、aB、Ab、ab四种基因型的精细胞

2.(2020·山东·高考真题)在细胞分裂过程中,末端缺失的染色体因失去端粒而不稳定,其姐妹染色单体可能会连接在一起,着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构,如下图所示。若某细胞进行有丝分裂时,出现“染色体桥”并在两着丝点间任一位置发生断裂,形成的两条子染色体移到细胞两极。不考虑其他变异,关于该细胞的说法错误的是( )

A.可在分裂后期观察到“染色体桥”结构

B.其子细胞中染色体的数目不会发生改变

C.其子细胞中有的染色体上连接了非同源染色体片段

D.若该细胞基因型为Aa,可能会产生基因型为Aaa的子细胞

3.(2024·广东·高考真题)雄性不育对遗传育种有重要价值。为获得以茎的颜色或叶片形状为标记的雄性不育番茄材料,研究者用基因型为 AaCcFf的番茄植株自交,所得子代的部分结果见图。其中,控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,雄性可育(F)与雄性不育(f)为另一对相对性状,3对性状均为完全显隐性关系。下列分析正确的是( )

A.育种实践中缺刻叶可以作为雄性不育材料筛选的标记

B.子代的雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例约为1:1

C.子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1

D.出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是基因突变的结果

4.(2020·北京·高考真题)为探究干旱对根尖细胞有丝分裂的影响,用聚乙二醇溶液模拟干旱条件,处理白刺花的根尖,制片(压片法)后用显微镜观察染色体变异(畸变)的情况,细胞图像如图。相关叙述正确的是( )

A.制片需经龙胆紫染色→漂洗→盐酸解离等步骤

B.直接使用高倍物镜寻找分生区细胞来观察染色体

C.染色体的形态表明该细胞正处于细胞分裂的间期

D.观察结果表明该细胞染色体发生了变异(畸变)

5.(2021·广东·高考真题)人类(2n=46)14号与21号染色体二者的长臂在着丝点处融合形成14/21平衡易位染色体,该染色体携带者具有正常的表现型,但在产生生殖细胞的过程中,其细胞中形成复杂的联会复合物(如图),在进行减数分裂时,若该联会复合物的染色体遵循正常的染色体行为规律(不考虑交叉互换),下列关于平衡易位染色体携带者的叙述,错误的是( )

A.观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞

B.男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体

C.女性携带者的卵子最多含24种形态不同的染色体

D.女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图中的3种染色体)

6.(2023·湖北·高考真题)DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列,可检测识别区间的任意片段,并形成杂交信号。某探针可以检测果蝇Ⅱ号染色体上特定DNA区间。某果蝇的Ⅱ号染色体中的一条染色体部分区段发生倒位,如下图所示。用上述探针检测细胞有丝分裂中期的染色体(染色体上“—”表示杂交信号),结果正确的是( )

A. B.

C. D.

7.(2024·浙江·高考真题)某精原细胞同源染色体中的一条发生倒位,如图甲。减数分裂过程中,由于染色体倒位,同源染色体联会时会形成倒位环,此时经常伴随同源染色体的交叉互换,如图乙。完成分裂后,若配子中出现染色体片段缺失,染色体上增加某个相同片段,则不能存活,而出现倒位的配子能存活。下列叙述正确的是( )

A.图甲发生了①至③区段的倒位

B.图乙细胞中II和III发生交叉互换

C.该精原细胞减数分裂时染色体有片段缺失

D.该精原细胞共产生了3种类型的可育雄配子

8.(2024·甘肃·高考真题)癌症的发生涉及原癌基因和抑癌基因一系列遗传或表观遗传的变化,最终导致细胞不可控的增殖。下列叙述错误的是( )

A.在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,表明基因突变可导致癌变

B.在肾母细胞瘤患者中,发现抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变

C.在神经母细胞瘤患者中,发现原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,表明染色体变异可导致癌变

D.在慢性髓细胞性白血病患者中,发现9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明基因重组可导致癌变

9.(2024·江苏·高考真题)图示果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤。下列相关叙述错误的是( )

A.PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,抑制了基因表达

B.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起

C.DNA和组蛋白的甲基化修饰都能影响细胞中基因的转录

D.图示染色质结构变化也是原核细胞表观遗传调控的一种机制

10.(2021·广东·高考真题)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

11.(2021·海南·高考真题)雌性蝗虫体细胞有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体,为XO型。关于基因型为AaXRO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程,下列叙述错误的是( )

A.处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体

B.减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条

C.处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型

D.该蝗虫可产生4种精子,其基因型为AO、aO、AXR、aXR

12.(2024·北京·高考真题)有性杂交可培育出综合性状优于双亲的后代,是植物育种的重要手段。六倍体小麦和四倍体小麦有性杂交获得F1。F1花粉母细胞减数分裂时染色体的显微照片如图。

据图判断,错误的是( )

A.F1体细胞中有21条染色体

B.F1含有不成对的染色体

C.F1植株的育性低于亲本

D.两个亲本有亲缘关系

13.(2020·全国·高考真题)关于高等植物细胞中染色体组的叙述,错误的是( )

A.二倍体植物的配子只含有一个染色体组

B.每个染色体组中的染色体均为非同源染色体

C.每个染色体组中都含有常染色体和性染色体

D.每个染色体组中各染色体DNA的碱基序列不同

14.(2021·辽宁·高考真题)被子植物的无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象。助细胞与卵细胞染色体组成相同,珠心细胞是植物的体细胞。下列有关某二倍体被子植物无融合生殖的叙述,错误的是( )

A.由无融合生殖产生的植株有的是高度不育的

B.由卵细胞直接发育成完整个体体现了植物细胞的全能性

C.由助细胞无融合生殖产生的个体保持了亲本的全部遗传特性

D.由珠心细胞无融合生殖产生的植株体细胞中有两个染色体组

15.(2023·河北·高考真题)关于基因、DNA、染色体和染色体组的叙述,正确的是( )

A.等位基因均成对排布在同源染色体上

B.双螺旋DNA中互补配对的碱基所对应的核苷酸方向相反

C.染色体的组蛋白被修饰造成的结构变化不影响基因表达

D.一个物种的染色体组数与其等位基因数一定相同

16.(2024·吉林·高考真题)栽培马铃薯为同源四倍体,育性偏低。GBSS基因(显隐性基因分别表示为G和g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换,下列叙述错误的是( )

A.相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大

B.选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状

C.Gggg个体产生的次级精母细胞中均含有1个或2个G基因

D.若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,子代中产直链淀粉的个体占35/36

二、多选题

17.(2023·湖南·高考真题)为精细定位水稻4号染色体上的抗虫基因,用纯合抗虫水稻与纯合易感水稻的杂交后代多次自交,得到一系列抗虫或易感水稻单株。对亲本及后代单株4号染色体上的多个不连续位点进行测序,部分结果按碱基位点顺序排列如下表。据表推测水稻同源染色体发生了随机互换,下列叙述正确的是( )

…位点1…位点2…位点3…位点4…位点5…位点6…

测序结果 A/A A/A A/A A/A A/A A/A 纯合抗虫 水稻亲本

G/G G/G G/G G/G G/G G/G 纯合易感 水稻亲本

G/G G/G A/A A/A A/A A/A 抗虫水稻1

A/G A/G A/G A/G A/G G/G 抗虫水稻2

A/G G/G G/G G/G G/G A/A 易感水稻1

A.抗虫水稻1的位点2-3之间发生过交换

B.易感水稻1的位点2-3及5-6之间发生过交换

C.抗虫基因可能与位点3、4、5有关

D.抗虫基因位于位点2-6之间

三、非选择题

18.(2020·全国·高考真题)遗传学理论可用于指导农业生产实践。回答下列问题:

(1)生物体进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,产生基因重新组合的途径有两条,分别是 。

(2)在诱变育种过程中,通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传,原因是 ,若要使诱变获得的性状能够稳定遗传,需要采取的措施是 。

19.(2020·全国·高考真题)普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有 条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是 (答出2点即可)。

(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。

(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路 。

20.(2022·河北·高考真题)蓝粒小麦是小麦(2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的。其细胞中来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换了小麦的一对4号染色体。小麦5号染色体上的h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。为培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,研究人员设计了如下图所示的杂交实验。回答下列问题:

(1)亲本不育小麦的基因型是 ,F1中可育株和不育株的比例是 。

(2)F2与小麦(hh)杂交的目的是 。

(3)F2蓝粒不育株在减数分裂时理论上能形成 个正常的四分体。如果减数分裂过程中同源染色体正常分离,来自小麦和长穗偃麦草的4号染色体随机分配,最终能产生 种配子(仅考虑T/t、E基因)。F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是 。

(4)F3蓝粒不育株体细胞中有 条染色体,属于染色体变异中的 变异。

(5)F4蓝粒不育株和小麦(HH)杂交后单株留种形成一个株系。若株系中出现:

①蓝粒可育∶蓝粒不育∶非蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1。说明: ;

②蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1。说明 。符合育种要求的是 (填“①”或“②”)。

21.(2022·辽宁·高考真题)某雌雄同株二倍体观赏花卉的抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制。为研究这两对相对性状的遗传特点,进行系列杂交实验,结果见下表。

组别 亲本杂交组合 F1表型及数量

抗病非斑点 抗病斑点 易感病非斑点 易感病斑点

1 抗病非斑点×易感病非斑点 710 240 0 0

2 抗病非斑点×易感病斑点 132 129 127 140

3 抗病斑点×易感病非斑点 72 87 90 77

4 抗病非斑点×易感病斑点 183 0 172 0

(1)上表杂交组合中,第1组亲本的基因型是 ,第4组的结果能验证这两对相对性状中 的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第 组。

(2)将第2组F1中的抗病非斑点植株与第3组F1中的易感病非斑点植株杂交,后代中抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为 。

(3)用秋水仙素处理该花卉,获得了四倍体植株。秋水仙素的作用机理是 。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离(不考虑其他变异),则产生的配子类型及比例分别为 ,其自交后代共有 种基因型。

(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因后,四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更 。

22.(2022·广东·高考真题)《诗经》以“蚕月条桑”描绘了古人种桑养蚕的劳动画面,《天工开物》中“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种”,表明我国劳动人民早已拥有利用杂交手段培有蚕种的智慧,现代生物技术应用于蚕桑的遗传育种,更为这历史悠久的产业增添了新的活力。回答下列问题:

(1)自然条件下蚕采食桑叶时,桑叶会合成蛋白醇抑制剂以抵御蚕的采食,蚕则分泌更多的蛋白酶以拮抗抑制剂的作用。桑与蚕相互作用并不断演化的过程称为 。

(2)家蚕的虎斑对非虎斑、黄茧对白茧、敏感对抗软化病为显性,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传。现有上述三对基因均杂合的亲本杂交,F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是 ;若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,理论上可获得 只虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕,用于留种。

(3)研究小组了解到:①雄蚕产丝量高于雌蚕;②家蚕的性别决定为ZW型;③卵壳的黑色(B)和白色(b)由常染色体上的一对基因控制;④黑壳卵经射线照射后携带B基因的染色体片段可转移到其他染色体上且能正常表达。为达到基于卵壳颜色实现持续分离雌雄,满足大规模生产对雄蚕需求的目的,该小组设计了一个诱变育种的方案。下图为方案实施流程及得到的部分结果。

统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与I组相近,有两组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。综合以上信息进行分析:

①Ⅰ组所得雌蚕的B基因位于 染色体上。

②将Ⅱ组所得雌蚕与白壳卵雄蚕(bb)杂交,子代中雌蚕的基因型是 (如存在基因缺失,亦用b表示)。这种杂交模式可持续应用于生产实践中,其优势是可在卵期通过卵壳颜色筛选即可达到分离雌雄的目的。

③尽管Ⅲ组所得黑壳卵全部发育成雄蚕,但其后代仍无法实现持续分离雌雄,不能满足生产需求,请简要说明理由 。

23.(2020·天津·高考真题)小麦的面筋强度是影响面制品质量的重要因素之一,如制作优质面包需强筋面粉,制作优质饼干需弱筋面粉等。小麦有三对等位基因(A/a,B1/B2,D1/D2)分别位于三对同源染色体上,控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白(HMW),从而影响面筋强度。科研人员以两种纯合小麦品种为亲本杂交得F1,F1自交得F2,以期选育不同面筋强度的小麦品种。相关信息见下表。

基因 基因的表达 产物(HMW) 亲本 F1 育种目标

小偃6号 安农91168 强筋小麦 弱筋小麦

A 甲 + + + + -

B1 乙 - + + - +

B2 丙 + - + + -

D1 丁 + - + - +

D2 戊 - + + + -

注:“+”表示有相应表达产物;“-”表示无相应表达产物

据表回答:

(1)三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制 来控制生物体的性状。

(2)在F1植株上所结的F2种子中,符合强筋小麦育种目标的种子所占比例为 ,符合弱筋小麦育种目标的种子所占比例为 。

(3)为获得纯合弱筋小麦品种,可选择F2中只含 产物的种子,采用 等育种手段,选育符合弱筋小麦育种目标的纯合品种。

/ 让教学更有效 精品试卷 | 生物学科

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】题图分析,细胞中的同源染色体上的非姐妹染色单体正在进行交换,发生于减数第一次分裂前期。

【详解】A、该细胞正在发生交叉互换,原来该细胞减数分裂只能产生AB和ab两种精细胞,经过交叉互换,可以产生AB、Ab、aB、ab四种精细胞,所以交叉互换是精子多样性形成的原因之一,A正确;

B、图中非姐妹染色单体发生交换,基因A和基因b,基因a和B发生了重组,B错误;

C、由于发生交叉互换,等位基因的分离可发生在减数第一次分裂和减数第二次分裂,C正确;

D、该细胞减数分裂完成后产生AB、aB、Ab、ab四种基因型的精细胞,且比例均等,D正确。

故选B。

2.C

【分析】分析题图可知,缺失端粒的染色体不稳定,其姐妹染色单体可能会连接在一起,着丝点分裂后形成“染色体桥”结构,当两个着丝点间任意位置发生断裂,则可形成两条子染色体,并分别移向细胞两极,根据以上信息答题。

【详解】A、由题干信息可知,着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构,故可以在有丝分裂后期观察到“染色体桥”结构,A正确;

B、出现“染色体桥”后,在两个着丝点间任意位置发生断裂,可形成两条子染色体分别移向细胞两极,其子细胞中染色体数目不会发生改变,B正确;

C、“染色体桥”现象使姐妹染色单体之间发生了片段的转接,不会出现非同源染色体片段,C错误;

D、若该细胞的基因型为Aa,出现“染色体桥”后着丝点间任意位置发生断裂时,一条姐妹染色单体上的a转接到了另一条姐妹染色体上,则会产生基因型为Aaa的子细胞,D正确。

故选C。

【点睛】本题结合“染色体桥”现象,考查染色体的变异,要求考生识记染色体结构变异和数目变异的类型及原理,并结合题图信息准确判断各选项。

3.C

【分析】根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测控制绿茎(a)和雄性不育(f)的基因位于同一条染色体,控制紫茎(A)和雄性可育(F)的基因位于同一条染色体;控制紫茎(A)与绿茎(a)、缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的两对基因独立遗传,因此,控制缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)的基因位于另一对同源染色体上。因为子代中偶见绿茎可育株与紫茎不育株,且两者数量相等,可推测是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体发生了互换。

【详解】A、根据绿茎株中绝大多数雄性不育,紫茎株中绝大多数雄性可育,可推测绿茎(a)和雄性不育(f)位于同一条染色体,紫茎(A)和雄性可育(F)位于同一条染色体,由子代雄性不育株中,缺刻叶:马铃薯叶≈3:1可知,缺刻叶(C)与马铃薯叶(c)位于另一对同源染色体上。因此绿茎可以作为雄性不育材料筛选的标记,A错误;

B、控制缺刻叶(C)、马铃薯叶(c)与控制雄性可育(F)、雄性不育(f)的两对基因位于两对同源染色体上,因此,子代雄性可育株中,缺刻叶与马铃薯叶的比例也约为3:1,B错误;

C、由于基因A和基因F位于同一条染色体,基因a和基因f位于同一条染色体,子代中紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株的比例约为3:1,C正确;

D、出现等量绿茎可育株与紫茎不育株是减数第一次分裂前期同源染色体非姐妹染色单体互换的结果,D错误。

故选C。

4.D

【分析】分析图示可知,图示根尖细胞中姐妹染色单体正分开,由纺锤丝牵引正分别移向两极,则处于有丝分裂的后期,且细胞中有断裂的染色体片段,可能发生了染色体结构的变异。

【详解】A、观察根尖细胞有丝分裂图像的实验中,需经过解离(盐酸+酒精1∶1混合液)→漂洗→染色(龙胆紫)→制片等步骤,A错误;

B、应先在低倍物镜下找到分生区细胞并移至视野中央,再换高倍物镜仔细观察,B错误;

C、由图示染色体的形态和位置,表明该细胞正处于有丝分裂的后期,C错误;

D、由于图示中出现了断裂的染色体片段,表明该细胞染色体的结构发生了变异(畸变),D正确。

故选D。

5.C

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】A、14/21平衡易位染色体,是通过染色体易位形成,属于染色体变异,可通过显微镜观察染色体形态观察14/21平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态固定,故观察平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细胞,A正确;

B、题干信息可知,14/21平衡易位染色体,由14号和21号两条染色体融合成一条染色体,故男性携带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确;

C、由于发生14/21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中含有45条染色体,经过减数分裂该女性携带者的卵子最多含23种形态不同的染色体,C错误;

D、女性携带者的卵子可能有6种类型(只考虑图6中的3种染色体)分别是:①含有14、21号染色体的正常卵细胞、②含有14/21平衡易位染色体的卵细胞、③含有14/21平衡易位染色体和21号染色体的卵细胞、④含有14号染色体的卵细胞、⑤14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞、⑥含有21号染色体的卵细胞,D正确。

故选C。

【点睛】

6.B

【分析】染色体结构的改变,会使排列在染色体上的基因数目或排列顺序发生改变,导致性状的变异。大多数染色体结构变异对生物体是不利的,有的甚至会导致生物体死亡。

【详解】DNA探针是能与目的DNA配对的带有标记的一段核苷酸序列并形成杂交信号,根据图示信息,倒位发生在探针识别序列的一段,因此发生倒位的染色体的两端都可被探针识别,故B正确。

故选B。

7.C

【分析】染色体异常遗传病:由染色体异常引起的遗传病。(包括数目异常和结构异常)。染色体数目异常包括:个别染色体数目的增加或减少;以染色体组的形式成倍的增加或减少。染色体结构异常包括:重复、缺失、倒位和易位。

【详解】A、由图甲可知是bcd 发生了倒位,因此是①到④区段发生倒位,A错误;

B、图乙可知,细胞中染色单体Ⅱ和IV发生了交叉互换,B错误;

CD、题干可知,配子中出现染色体片段缺失或重复,则不能存活,出现倒位的配子能存活,经过倒位后交叉互换,可能会形成四个配子为:ABCDE(正常)、adcbe(倒位但能存活)、ABcda(缺失了e,不能存活)、ebCDE(缺失了A,不能存活),因此该精原细胞共产生了2种类型的可育雄配子, C正确,D错误。

故选C。

8.D

【分析】染色体结构变异包括染色体片段的缺失、重复、易位和倒位,染色体结构变异会改变基因的数目和排列顺序进而引起生物性状的改变。

【详解】A、在膀胱癌患者中,发现原癌基因H-ras所编码蛋白质的第十二位氨基酸由甘氨酸变为缬氨酸,可能是由于碱基的替换造成的属于基因突变,表明基因突变可导致癌变,A正确;

B、抑癌基因WT1的高度甲基化抑制了基因的表达,表明表观遗传变异可导致癌变,B正确;

C、原癌基因N-myc发生异常扩增,基因数目增加,属于染色体变异中的重复,表明染色体变异可导致癌变,C正确;

D、9号和22号染色体互换片段,原癌基因abl过度表达,表明染色体变异可导致癌变,D错误。

故选D。

9.D

【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。

【详解】A、PcG使组蛋白甲基化和染色质凝集,影响RNA聚合酶与DNA分子的结合,抑制了基因表达,A正确;

B、细胞增殖失控可由基因突变(如原癌基因和抑癌基因发生突变)引起;根据题意“基因沉默蛋白(PcG)的缺失,引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤”可知,也可由染色质结构变化引起,B正确;

C、DNA和组蛋白的甲基化修饰属于表观遗传,都能影响细胞中基因的转录,C正确;

D、原核细胞没有染色质,D错误。

故选D。

10.A

【分析】1、根据单倍体、二倍体和多倍体的概念可知,由受精卵发育成的生物体细胞中有几个染色体组就叫几倍体;由配子发育成的个体,无论含有几个染色体组都为单倍体。

2、单倍体往往是由配子发育形成的,无同源染色体,故高度不育,而多倍体含多个染色体组,一般茎秆粗壮,果实种子较大。

【详解】A、白菜型油菜(2n=20)的种子,表明白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中含有一个染色体组,A错误;

BC、Bc是通过卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,BC正确;

D、自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,而高度不育,D正确。

故选A。

【点睛】

11.C

【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】A、结合题意可知,雄性蝗虫体内只有一条X染色体,减数第一次分离后期同源染色体分离,此时雄性蝗虫细胞中仅有一条X染色体,A正确;

B、减数第一次分裂后期同源染色体分离,雄蝗虫的性染色体为X和O,经减数第一次分裂得到的两个次级精母细胞只有1个含有X染色体,即减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条,B正确;

C、该蝗虫基因型为AaXRO,由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,若不考虑变异,一个精原细胞在减数第二次分裂后期有2个次级精母细胞,两种基因型,但该个体有多个精原细胞,在减数第二次分裂后期的细胞有四种基因型,C错误;

D、该蝗虫基因型为AaXRO,在减数分裂过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,该个体产生的精子类型为AO、aO、AXR、aXR,D正确。

故选C。

12.A

【分析】由题干可知,六倍体小麦和四倍体小麦有性杂交获得F1的方法是杂交育种,原理是基因重组,且F1为异源五倍体,高度不育。

【详解】A、细胞内染色体数目以一套完整的非同源染色体为基数成倍地增加或成套地减少,属于染色体数目变 异。通过显微照片可知,该细胞包括14 个四分体,7条单个染色体,由于每个四分体是1对同源染色体,所以14个四分体是 28条染色体,再加上7条单个染色体,该细胞共有35条染色体。图为F1花粉母细胞减数分裂时染色体显微照片,由图中 含有四分体可知,该细胞正处于减数第--次分裂,此时染色体 数目应与F1体细胞中染色体数目相同,故F1体细胞中染色体数目是35条,A错误;

B、由于六倍体小麦减数分裂产生的配子有3个染色体组,四倍体小麦减数分裂产生的配子有2个染色体组,因此受精作用后形成的F1体细胞中有5个染色体组, F1花粉母细胞减数分裂时,会出现来自六倍体小麦的染色体无法正常联会配对形成四分体的情况,从而出现部分染色体以单个染色体的形式存在的情况,B正确;

C、F1体细胞中存在异源染色体,所以同源染色体联会配对时,可能会出现联会紊乱无法形成正常配子,故F1的育性低于亲本,C正确;

D、由题干信息可知,六倍体小麦和四倍体小麦能够进行有性杂交获得F1,说 明二者有亲缘关系,D正确。

故选A。

13.C

【分析】细胞中的一组非同源染色体,在形态和功能上各不相同,但又互相协调,共同控制生物的生长、发育、遗传和变异,这样的一组染色体叫作一个染色体组。

同源染色体是指形状和大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体。

【详解】A、二倍体植物体细胞含有两个染色体组,减数分裂形成配子时染色体数目减半,即配子只含一个染色体组,A正确;

B、由染色体组的定义可知,一个染色体组中所有染色体均为非同源染色体,不含同源染色体,B正确;

C、不是所有生物都有性别之分,有性别之分的生物的性别也不一定由性染色体决定,因此不是所有细胞中都有性染色体和常染色体之分,C错误;

D、一个染色体组中的所有染色体在形态和功能上各不相同,因此染色体DNA的碱基序列不同,D正确。

故选C。

14.C

【分析】无融合生殖是指卵细胞、助细胞和珠心胞等直接发育成胚的现象,这体现了植物细胞的全能性,其中由配子直接发育而来的个体叫单倍体。

【详解】A、二倍体被子植物中卵细胞和助细胞不存在同源染色体,则它们直接发育成的植株是高度不育的,A正确;

B、一个细胞(如卵细胞)直接发育成一个完整的个体,这体现了细胞的全能性,B正确;

C、助细胞与卵细胞染色体组成相同,染色体数目减半,则由助细胞无融合生殖产生的个体与亲本的遗传特性不完全相同,C错误;

D、珠心细胞是植物的体细胞,发育成的植物为二倍体植株,体细胞中含有两个染色体组,D正确。

故选C。

【点睛】

15.B

【分析】DNA的基本单位是脱氧核苷酸,双链DNA中磷酸与脱氧核糖交替连接,排列在外侧,构成DNA的基本骨架;碱基对排列在内侧。两条链反向平行盘旋成双螺旋结构。两条链之间的碱基遵循碱基的互补配对原则(A-T、C-G)。

【详解】A、细胞内决定相对性状的等位基因绝大部分成对地排布在同源染色体上。但在具有异型性染色体的个体细胞内,位于性染色体上的等位基因并非完全成对排布,A错误;

B、双螺旋DNA是由两条单链按反向平行方式盘旋构成,且两条链上的碱基遵循碱基互补配对原则一一对应。因此,组成DNA双螺旋结构中的互补配对碱基所对应的单体核苷酸方向也必然相反,B正确;

C、在生物表观遗传中,除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白发生甲基化、乙酰化等修饰也会影响基因的表达,C错误;

D、一个物种的染色体组数不一定与等位基因数目相等,例如二倍体生物有两个染色体组,但人体控制ABO血型的基因有三个,D错误。

故选B。

16.C

【分析】多倍体具有的特点:茎秆粗壮,叶、果实和种子较大,糖分和蛋白质等营养物质含量较多。

【详解】A、相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大,所含的营养物质也更多,A正确;

B、植物可进行无性繁殖,可保持母本的优良性状,选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状,B正确;

C、Gggg细胞复制之后为GGgggggg,减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故Gggg个体产生的次级精母细胞含有2或0个G基因,C错误;

D、若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,GGgg产生的配子为1/6GG、4/6Gg、1/6gg,只有存在G基因才能产生直链淀粉,故子代中产直链淀粉的个体占1—1/6×1/6=35/36,D正确。

故选C。

17.ACD

【分析】同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生互换,这会导致基因重组。

【详解】AB、根据表格分析,纯合抗虫水稻亲本6个位点都是A/A,纯合易感水稻亲本6个位点都是G/G,抗虫水稻1的位点1和2都变成了G/G,则位点2-3之间可能发生过交换,易感水稻1的位点6变为A/A,则位点2-3之间未发生交换,5-6之间可能发生过交换,A正确、B错误;

CD、由题表分析可知,抗虫水稻的相同点为在位点3-5 中都至少有一条DNA有A-T碱基对,即位点2-6之间没有发生变化则表现为抗虫,所以抗虫基因可能位于2-6之间,或者说与位点3、4、5有关,C、D正确。

故选ACD。

18. 在减数分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组 控制新性状的基因是杂合的 通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

【分析】1、基因重组是指在生物体进行有性生殖的过程中,控制不同性状的基因的重新组合。它包括:①减数第一次分裂过程中,随着非同源染色体的自由组合,非等位基因自由组合;②减数分裂形成四分体时期,位于同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,导致染色单体上的基因重组。

2、诱变育种是指利用物理因素或化学因素来处理生物,使生物发生基因突变。用这种方法可以提高突变率,在较短时间内获得更多的优良变异类型。其原理是基因突变。

【详解】(1)由分析可知,减数分裂形成配子的过程中,基因重组的途径有减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合;减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交叉互换。

(2)在诱变育种过程中,诱变获得的新个体通常为杂合子,自交后代会发生性状分离,故可以将该个体进行自交,筛选出符合性状要求的个体后再自交,重复此过程,直到不发生性状分离,即可获得稳定遗传的纯合子。

【点睛】本题考查基因重组和育种的相关知识,要求考生掌握基因重组的概念和分类、诱变育种的原理和应用,并能灵活运用解题。

19. 无同源染色体,不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高、茎秆粗壮 秋水仙素处理 甲、乙两个品种杂交,F1自交,选取F2中既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株

【分析】图中是普通小麦育种的过程,一粒小麦和斯氏麦草杂交形成杂种一,经过加倍后形成拟二粒小麦AABB,在和滔氏麦草杂交获得杂种二ABD,然后加倍形成普通小麦AABBDD。

秋水仙素可以抑制纺锤丝的形成,导致细胞染色体数目加倍。

【详解】(1)杂种一是一粒小麦和斯氏麦草杂交的产物,细胞内含有一粒小麦和斯氏麦草各一个染色体组,所以细胞内不含同源染色体,不能进行正常的减数分裂,因此高度不育;

普通小麦含有6个染色体组,每个染色体组有7条染色体,所以体细胞有42条染色体;

多倍体植株通常茎秆粗壮,叶片、果实和种子都比较大,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所增加。

(2)人工诱导植物细胞染色体加倍可以采用秋水仙素处理。

(3)为获得稳定遗传的抗病抗倒伏的小麦,可以利用杂交育种,设计思路如下:

将甲和乙两品种杂交获得F1,将F1植株进行自交,选取F2中既抗病又抗倒伏的、且自交后代不发生性状分离的植株,即为稳定遗传的抗病又抗倒伏的植株。

【点睛】本题考查染色体变异和育种的知识,考生理解多倍体育种的过程是本题的难点,同时设计实验需要理解杂交育种的步骤。

20.(1) TtHH 1:1

(2)获得h基因纯合(hh)的蓝粒不育株,诱导小麦和长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,从而使T基因与E基因交换到一条姐妹染色单体上,以获得蓝粒和不育性状不分离的小麦

(3) 20 4 1/16

(4) 43 数目

(5) F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于不同染色体上 F4蓝色不育株体细胞中T基因和E基因位于同一条染色体上 ②

【分析】染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。

【详解】(1)分析题意,亲本雄性不育小麦(HH)的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上,所以其基因型为TtHH,亲本小麦( hh )的基因型为tthh,故F1中可育株( TtHh):不育株( ttHh) = 1: 1。

(2)F2中的蓝粒不育株的基因型及比例为1/2TEHH、1/2TEHh,其中T基因和E基因分别来自小麦的和长穗偃麦草的4号染色体,而h基因纯合后,可诱导来自小麦的和来自长穗偃麦草的4号染色体配对并发生交叉互换,使得T和E基因可以位于同一条姐妹染色单体上,从而获得蓝粒和不育两性状不分离的个体。

(3)分析题意,蓝粒小麦的染色体条数是42,而F2中的蓝粒不育株的4号染色体一条来自小麦,一条来自长穗偃麦草,其余染色体(42-1-1=40)均来自小麦,为同源染色体,故其减数分裂时理论上能形成20个正常的四分体;不同来源的4号染色体在减数分裂中随机分配,仅考虑T/t、E基因,若两条4号染色体移向一极,则同时产生基因型为TE和О(两基因均没有)的两种配子,若两条4号染色体移向两极,则产生基因型为T和E的两种配子,则F2中的蓝粒不育株共产生4种配子;F3中的蓝粒不育株产生TE配子的概率为1/4,产生h配子的概率是1/4,则F3中基因型为hh的蓝粒不育株占比是1/4×1/4=1/16。

(4)由F2中的蓝粒不育株产生的配子种类,可以确定形成F3中的蓝粒不育株的卵细胞中应含有两条4号染色体,且小麦染色体组成为2n =42,故F3蓝粒不育株体细胞中有43条染色体,多了一条4号染色体,属于染色体数目变异。

(5)F3中的蓝粒不育株基因型为TEtHh 和TEthh,含 hh基因的个体可形成T和E交换到同一条染色体上的卵细胞,与小麦( ttHH )杂交,F4中的蓝粒不育株基因型为TEtHh,其中T基因和E基因连锁,位于同一条染色体上,t基因位于另一条染色体上,与小麦( ttHH)杂交,后代表现型及比例为蓝粒不育:非蓝粒可育=1∶1,即F4蓝粒不育株体细胞中的T基因和E基因位于同一条染色体上;而F3中关于h的基因型为Hh 的个体与小麦( ttHH)杂交产生的F4中的蓝粒不育株含3个4号染色体,分别携带T基因、E基因及t基因,与小麦( ttHH)杂交,母本在减数第一次分裂前期联会时,携带T基因的染色体和携带t基因的染色体联会,携带E基因的染色体随机分配到细胞的一极,产生的配子基因型及比例为T:TE: t: tE= 1:1:1∶1,与小麦( ttHH)杂交,子代表现型及比例为蓝粒可育:蓝粒不育:非蓝粒可育:非蓝粒不育=1:1:1∶1,即F4蓝粒不育植株体细胞中的T基因和E基因位于不同染色体上;本实验要培育蓝粒和不育两性状不分离的小麦,故②符合育种要求。

21.(1) RRYy、rrYy 抗病与易感病 2

(2)3:3:1:1

(3) 能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍 YY:Yy:yy=1:4:1 5

(4)低

【分析】已知抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制,分析杂交实验结果:

1组:抗病非斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=3:1:0:0;

2组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;

3组:抗病斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;

4组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:0:1:0;

由1组结果可知:抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性。

【详解】(1)分析1组结果:后代全抗病,且非斑点:斑点=3:1,可知抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性,故第1组的亲本基因型为 RRYy(抗病非斑点)、rrYy(易感病非斑点)。第4组的结果:抗病非斑点:易感病非斑点=1:1;能验证这两对相对性状中“抗病”与“易感病”的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第2组,测交实验。

(2)第2组RrYy×rryy杂交,F1中的抗病非斑点植株基因型为RrYy,第3组Rryy×rrYy杂交,F1中的易感病非斑点植株基因型为rrYy,两者杂交RrYy×rrYy,后代中Rr:rr=1:1,Y-:yy=3:1,故抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为3:3:1:1。

(3)当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。所以用秋水仙素处理该花卉,可以获得四倍体植株。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离,不考虑其他变异,则产生的配子类型及比例分别为YY:Yy:yy=1:4:1,其自交后代共有YYYY、YYYy、YYyy、Yyyy、yyyy,共5种基因型。

(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因a后,由于四倍体的A基因更多,则四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更低。

22.(1)协同进化

(2) 3/64 50

(3) 常 bbZWB Ⅲ组所得黑壳卵雄蚕为杂合子,与白壳卵雌蚕杂交,后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别

【分析】家蚕的性别决定方式是ZW型,雌蚕的性染色体组成是ZW,雄蚕的性染色体组成是ZZ。

【详解】(1)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

(2)由题意可知,三对性状均受常染色体上的单基因控制且独立遗传,即符合自由组合定律,将三对基因均杂合的亲本杂交,可先将三对基因分别按照分离定律计算,再将结果相乘,即F1各对性状中,虎斑个体占3/4,白茧个体占1/4,抗软化病个体占1/4,相乘后F1中虎斑、白茧、抗软化病的家蚕比例是3/4×1/4×1/4=3/64。若上述杂交亲本有8对,每只雌蚕平均产卵400枚,总产卵数为8×400=3200枚,其中虎斑、白茧、抗软化病的纯合家蚕占1/4×1/4×1/4=1/64,即3200×1/64=50只。

(3)分析题意和图示方案可知,黑卵壳经射线照射后,携带B基因的染色体片段转移到其他染色体上且能正常表达,转移情况可分为三种,即携带B基因的染色体片段未转移或转移到常染色体上、转移到Z染色体上或转移到W染色体上。将诱变孵化后挑选的雌蚕作为亲本与雄蚕(bb)杂交,统计子代的黑卵壳孵化后雌雄家蚕的数目,结合图中的三组结果分析,Ⅰ组黑卵壳家蚕中雌雄比例接近1:1,说明该性状与性别无关,即携带B基因的染色体片段未转移或转移到了常染色体上;Ⅱ组黑卵壳家蚕全为雌性,说明携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上;Ⅲ组黑卵壳家蚕全为雄性,说明携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上。

①由以上分析可知,Ⅰ组携带B基因的染色体片段未转移或转移到了常染色体上,即所得雌蚕的B基因位于常染色体上。

②由题意可知,如存在基因缺失,亦用b表示。Ⅱ组携带B基因的染色体片段转移到了W染色体上,亲本雌蚕的基因型为bbZWB,与白卵壳雄蚕bbZZ杂交,子代雌蚕的基因型为bbZWB(黑卵壳),雄蚕的基因型为bbZZ(白卵壳),可以通过卵壳颜色区分子代性别。将子代黑卵壳雌蚕继续杂交,后代类型保持不变,故这种杂交模式可持续应用于生产实践中。

③由题意分析可知,如存在基因缺失,亦用b表示。Ⅲ组携带B基因的染色体片段转移到了Z染色体上,亲本雌蚕的基因型为bbZBW,与白卵壳雄蚕bbZZ杂交,子代雌蚕的基因型为bbZW(白卵壳),雄蚕的基因型为bbZBZ(黑卵壳)。再将黑壳卵雄蚕(bbZBZ)与白壳卵雌蚕(bbZW)杂交,子代为bbZBZ、bbZZ、bbZBW、bbZW,其后代的黑壳卵和白壳卵中均既有雌性又有雄性,无法通过卵壳颜色区分性别,故不能满足生产需求。

23. 蛋白质的结构 1/16 0 甲、乙、丁 诱变、基因工程、将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交

【分析】本题联系基因的自由组合定律和育种的相关知识综合考查遗传学相关规律的应用。由题意分析得知,亲本小偃6号基因型为AAB2B2D1D1,安农91168的基因型为AAB1B1D2D2,育种目标中强筋小麦基因型为AAB2B2D2D2,弱筋小麦基因型为aaB1B1D1D1,由此再结合自由组合定律解题即可。

【详解】(1)由题意“控制合成不同类型的高分子量麦谷蛋白,从而影响面筋强度”可知,三对基因的表达产物对小麦面筋强度的影响体现了基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。

(2)由分析可知,亲本小偃6号基因型为AAB2B2D1D1,安农91168的基因型为AAB1B1D2D2,则F1的基因型为AAB1B2D1D2,而育种目标中强筋小麦基因型为AAB2B2D2D2,弱筋小麦基因型为aaB1B1D1D1,根据自由组合定律可得出,F2中符合强筋小麦育种目标的种子占1×1/4×1/4=1/16,符合弱筋小麦育种目标的种子占0。

(3)为获得纯合弱筋小麦品种(aaB1B1D1D1),能从F2中选择的只能是AAB1B1D1D1,即含有甲、乙和丁产物的小麦种子。由于小麦AAB1B1D1D1没有a基因,要想获得aaB1B1D1D1,则需要通过诱变或基因工程使其获得a基因,或通过将其与不含甲产物的小麦品种进行杂交以获得aa的个体。

【点睛】本题是一道综合性强的遗传学题,解题突破口在于将图表中的基因的表达产物与个体的基因型联系起来,实际难度不大。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录